Русских лишают статуса первооткрывателей Антарктиды

200 лет назад, в июле 1819 года, из Кронштадта к берегам Антарктиды отправилась Первая русская антарктическая экспедиция. Русские моряки стали первооткрывателями Антарктиды, последнего, шестого континента. Этот подвиг совершили экипажи шлюпов «Восток» и «Мирный» во главе с их командирами Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.

Ныне у русских хотят отнять статус первооткрывателей Антарктиды. Это связно с тем, что на Западе желают присвоить огромные богатства ледяного континента.

Успех русской антарктической экспедиции не был случайным. Русские моряки отправлялись на юг, чтобы поставить точку в длительном споре о существовании Неизвестной Южной земли (Terra Australia Incognita). Ещё полвека с лишним до отправки экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева великий русский учёный Михаил Ломоносов обосновывал существование Неизвестной Южной земли наличием айсбергов. В работе 1761 года «Мысли о происхождении ледяных гор в северных морях» Ломоносов отмечал, что наличие «падунов» (айсбергов) однозначно говорит о расположенных поблизости берегах, от которых открываются огромные ледяные глыбы. И раз в южных широтах таких глыб-падунов встречается намного больше, чем в северных, то можно предположить, что там расположена Неизвестная Южная земля.

Современная наука подтвердила предположение Ломоносова. Но тогда её доказать было нельзя, у ломоносовской теории были сторонники и противники. Так, в 1772-1775 гг. англичанин Джеймс Кук совершил второе кругосветное путешествие, надеясь найти загадочный континент с целью его колонизации. В итоге Кук сделал вывод, что если земля в высоких южных широтах и есть, то она совершенно недосягаема и непригодна для освоения. Авторитет английского исследователя был настолько высок, что в течение нескольких десятилетий полярных экспедиций не предпринимали.

Однако многие русские моряки не разделяли мнение британцев. В начале XIX века русский флот приступил к масштабным исследованиям Мирового океана. Так, Крузенштерн предложил проект кругосветного путешествия. Его поддержали канцлер граф Румянцев и адмирал Мордвинов, добившиеся разрешение государя на осуществление проекта. В 1803-1806 гг. корабли «Надежда» и «Нева» под командованием Крузенштерна и Лисянского осуществили первое русское кругосветное плавание. Удачный поход этой экспедиции стал большим шагом нашего флота. С этого времени начались регулярный рейсы наших торговых судов и военных кораблей в Русскую Америку и на Дальний Восток, и другие океанские плаванья.

Головнин на шлюпе «Диана» в 1811 г. изучил Курильские острова. В 1815 – 1818 гг. кругосветное путешествие совершил бриг «Рюрик» под командованием лейтенанта Коцебу. Экспедиция не смогла открыть проход из Тихого океана в Атлантический, но сделала несколько других важных открытий. За Беринговым проливом был осмотрен обширный залив у берегов Америки, названный Зундом Коцебу. Также в Тихом океане, в восточной части Каролинского архипелага, было открыто несколько групп островов.

Русские исследователи, Крузенштерн, Коцебу, Головнин и др., выдвинули идею изучения южных приполярных широт. В начале 1819 года эту мысль поддержал морской министр Иван де Траверсе. В феврале 1819 года был подписан высочайший указ о формировании полярных экспедиций. Было составлено два отряда («дивизии»). Первый отправлялся вокруг Южной Америки для изучения «Южного океана» — морей вокруг Неизвестной Южной земли. Второй отряд должен был обогнуть Африку, Азию, пройти Беринговым проливом и найти путь к северу от Канады. В первую дивизию вошли шлюп «Восток» и транспорт «Ладога» (позднее переименованный в «Мирный»). Их командирами стали капитан 2-го ранга Фаддей Беллинсгаузен и лейтенант Михаил Лазарев. В состав второй дивизии были назначены корвет «Открытие» и транспорт «Благонамеренный». Ими командовали капитан-лейтенант Михаил Васильев и лейтенант Глеб Шишмарев.

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен был классическим командиром русского флота. Закончил Морской кадетский корпус в 1797 году, до 1803 года ходил на кораблях Ревельской эскадры. В 1803 году стал участником первой русской кругосветной экспедиции. Ходил на шлюпе «Надежда» под началом Крузенштерна. Беллинсгаузен выполнял все морские и географические карты, которые вошли в итоговый отсчёт экспедиции. По окончанию похода получил звание капитана-лейтенанта. Командовал корветом «Мельпомена» на Балтике, фрегатами «Минерва» и «Флора» на Чёрном море. В начале 1819 года как опытный гидрограф получил задание определить географическое положение всех приметных мест и мысов на Черном море. Однако выполнить эту ответственное задание не успел, его вызвали в столицу, Беллинсгаузен принял шлюп «Восток» и стал начальником первого отряда полярной экспедиции.

Михаил Петрович Лазарев учился в Морском корпусе, среди лучших учеников в 1803 г. был отправлен на практику в Англию, на военный флот. Пять лет ходил на кораблях в Атлантике и Средиземном море. Участвовал в войне со Швецией и Францией. В 1813 году 25-летний лейтенант Лазарев стал командиром фрегата «Суворов», который принадлежал Российско-американской компании (РАК), и совершил второе русское кругосветное плавание (оно длилось до 1816 г.). Главной целью похода было налаживание регулярного сообщения между Россией и Русской Америкой. Лазарев четыре года пробыл в океане, побывал в Европе, у берегов обеих Америк и Австралии, четырежды пересёк экватор и блестяще выполнил все поручения как РАК, так и военного командования. Он открыл пять необитаемых атоллов и назвал их островами Суворова.

Таким образом, командирами Первой русской антарктической экспедиции были два опытных моряка, имевших огромный опыт. Это позволило Беллинсгаузену и Лазареву не только начать поход вместе, но также и завершить. Они не разу не потеряли из виду корабли друг друга. Для того времени это было большое достижение: обычно корабли, которые шли одним отрядом, возвращались домой по отдельности. Успех русских моряков был тем больше, если вспомнить насколько разными по своим мореходным качествам были корабли, направленные в поход.

Парусный военный шлюп «Восток», спущенный на воду в 1818 году на Охтинской судоверфи в Петербурге, был одного типа, что и шлюп «Камчатка», на котором в 1817-1819 гг. Головнин совершил новое кругосветное путешествие. В Морском министерстве считали, что это идеальный корабль для кругосветного путешествия. Поэтому возражения моряков по поводу пригодности «Востока» к путешествию к полярному походу в расчёт не приняли. Кроме того, экспедицию готовили в весьма короткие сроки – пять месяцев. Времени на замену корабля уже не было. В итоге шлюп «Восток» отличался хорошими мореходными качествами, был быстрым, но тесным, плохо переносил шторма и хождение во льдах.

Транспорт «Ладога», который перед походом зачислили в военный флот и нарекли «Мирным», был лучше подготовлен к походу в условиях Антарктиды. Его строили в 1818 году на Олонецкой верфи как ледоходный транспорт. Чтобы ускорить начало экспедиции решили строить не новое судно, а использовать «Ладогу». Поэтому судно изначально обладало многими полезными качествами: крепкой конструкцией и невысоким рангоутом, что позволяло лучше переносить шторма и не перегружать судно в условиях обледенения. Когда «Мирный» определили в экспедицию, Лазарев лично руководил его доработкой. В Кронштадте корабль оснастили второй обшивкой, обили медью подводную часть, заменили часть элементов конструкции и управления из сосны на дубовые, более крепкие. Внутри корпуса поставили дополнительные крепления на случай воздействия льда и т. д. В итоге судно получилось очень прочным и устойчивым, но серьёзно уступало в быстроходности «Востоку». Кораблю под началом Беллинсгаузена во время похода не раз приходилось ждать «Мирный». Однако у самой Антарктиды преимущества «Мирного» были очевидны.

В начале ноября 1819 г. русская экспедиция прибыла в Рио-де-Жанейро. В середине декабря «Восток» и «Мирный» подошли к острову Южная Георгия, до этого бегло осмотренного экспедицией Кука. Начались географические открытия, и на картах появились имена участников экспедиций и известных соотечественников. Так, были открыты мысы Парядина, Демидова, Куприянова, залив Новосильского, острова Лескова, Торсона (переименован в о. Высокий) и Завадовского. Затем русские корабли направились к Земле Сандвича, названной так Куком, который принял ряд небольших островов за мысы одной земли. Почитая великого мореплавателя, самый большой остров назвали его именем, а другие острова Южными Сандвичевыми.

16 (28) января 1820 года русские моряки впервые подошли к шестому континенту. Беллинсгаузен и Лазарев решили задачу, которую Кук считал неразрешимой. Русская антарктическая экспедиция оправдала все возложенные на неё надежды. Русские моряки на небольших кораблях совершили кругосветное путешествие, побывали в местах, которые еще не посещались другими судами. Только через сто с лишним лет здесь снова побывали люди – норвежские китобои.

В результате за время похода, который продолжался 751 день, «Восток» и «Мирный» провели в море 527, из которых 122 дня плавали южнее 60-й параллели, в том числе 100 дней — во льдах. Русские мореходы четырежды достигали берегов Антарктиды, открыли 29 островов, многим из которых дали имена участников экспедиции и русских императоров — земля Александра I, остров Петра I, острова Анненкова, Завадовского, Лескова, Торсона, остров Восток. Они сумели составить подробные карты ранее открытых мест, которыми моряки всего мира пользовались ещё целый век. И самое главное, первая русская антарктическая экспедиция открыла Неизвестную Южную землю — Антарктиду. При этом экспедиция, проходившая в самых сложных условиях, умудрилась за всё это время потерять все трёх человек (один матрос умер от болезни, двое погибли во время штормов). Это был удивительный для того времени случай!

Поскольку Южный материк долгое время не представлял интереса в экономическом отношении, то вопрос первенства в открытии шестого континента долгое время носил только узконаучный характер. В начале XX века в связи с развитием науки и техники (появилась возможность хозяйственного освоения), военно-стратегическими интересами США и Британии стали стремиться доказать свой приоритет в открытии Южного континента. Так, в Англии назвали первооткрывателем Антарктиды британского мореплавателя Эдварда Брансфилда, который 30 января 1820 года возможно открыл полуостров Тринити — это северная оконечность Антарктического полуострова. В США считают первооткрывателем мореплавателя-промысловика Натаниэля Палмера, который в ноябре 1820 года увидел побережье Антарктического полуострова и в 1821 г. открыл Южные Оркнейские острова.

Ещё до начала Второй мировой войны свои территориальные претензии на территории Южного материка, включая близлежащие острова, предъявили Англия (она передала часть своих прав своим доминионам – Австралии и Новой Зеландии), Франция, Норвегия, Аргентина, Чили, Германия и Япония. Советская Москва не предъявляла своих претензий, но оставляла за собой право сделать это на земли, открытые русскими моряками.

После победы СССР в Великой Отечественной войне вопрос о приоритете в открытии Антарктиды стал частью глобального противостояния двух сверхдержав – СССР и США. Германия и Япония, которые были разгромлены в мировой войне и стали полуколониями США, отказались от своих претензий. В 1959 году был заключён, а в 1961 году вступил в силу Договор об Антарктике, который закреплял сложившийся статус-кво, запрещающий выдвигать новые претензии и расширять старые. Соглашение позволяло использовать территории шестого континента и акватории южнее 60° южной широты в научных целях (считается, что научная деятельность позволяет «застолбить» за собой определенные участки Антарктиды). Хозяйственная и военная деятельность запрещались.

В нынешнее время, когда Великая победа нашего народа в 1945 году на Западе забыта и очернена, СССР разрушен, как и Ялтинско-Берлинская система международных отношений, вопрос о принадлежности Антарктиды (как и Арктики) снова на повестке дня. Очевидно, что хозяевам Запада (и Востока – Китая, Японии) интересен Южный континент. Это вопрос военно-политической стратегии, глобального доминирования и ресурсов. Понятно, что западные паразиты не прочь запустить свои щупальца в огромные богатства целого материка.

Действия России в этой ситуации заключаются в векторе развития: или мы по-прежнему часть Европы (её «труба»), экономическая, политическая и культурная периферия Запада, или отдельная русская цивилизация, самодержавная и решающая глобальные, внешнеполитические и внутренние вопросы в интересах державы и народа. Если мы по-прежнему часть Европы «от Лиссабона до Владивостока», с господством западного либерализма и «демократии», то Южный материк рано или поздно освоят без нас. Про русских первооткрывателей благополучно забудут.

В случае же восстановления русской глобальной и внешней политики в интересах державы и народа (а не кучки «друзей Запада») необходимо ставить вопрос о том, что Антарктида принадлежит России по праву её первооткрытия. Узурпация этого права другими странами незаконна.

Неизвестная Южная земля

Успех русской антарктической экспедиции не был случайным. Русские моряки отправлялись на юг, чтобы поставить точку в длительном споре о существовании Неизвестной Южной земли (Terra Australia Incognita). Ещё полвека с лишним до отправки экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева великий русский учёный Михаил Ломоносов обосновывал существование Неизвестной Южной земли наличием айсбергов. В работе 1761 года «Мысли о происхождении ледяных гор в северных морях» Ломоносов отмечал, что наличие «падунов» (айсбергов) однозначно говорит о расположенных поблизости берегах, от которых открываются огромные ледяные глыбы. И раз в южных широтах таких глыб-падунов встречается намного больше, чем в северных, то можно предположить, что там расположена Неизвестная Южная земля.

Современная наука подтвердила предположение Ломоносова. Но тогда её доказать было нельзя, у ломоносовской теории были сторонники и противники. Так, в 1772-1775 гг. англичанин Джеймс Кук совершил второе кругосветное путешествие, надеясь найти загадочный континент с целью его колонизации. В итоге Кук сделал вывод, что если земля в высоких южных широтах и есть, то она совершенно недосягаема и непригодна для освоения. Авторитет английского исследователя был настолько высок, что в течение нескольких десятилетий полярных экспедиций не предпринимали.

Однако многие русские моряки не разделяли мнение британцев. В начале XIX века русский флот приступил к масштабным исследованиям Мирового океана. Так, Крузенштерн предложил проект кругосветного путешествия. Его поддержали канцлер граф Румянцев и адмирал Мордвинов, добившиеся разрешение государя на осуществление проекта. В 1803-1806 гг. корабли «Надежда» и «Нева» под командованием Крузенштерна и Лисянского осуществили первое русское кругосветное плавание. Удачный поход этой экспедиции стал большим шагом нашего флота. С этого времени начались регулярный рейсы наших торговых судов и военных кораблей в Русскую Америку и на Дальний Восток, и другие океанские плаванья.

Головнин на шлюпе «Диана» в 1811 г. изучил Курильские острова. В 1815 – 1818 гг. кругосветное путешествие совершил бриг «Рюрик» под командованием лейтенанта Коцебу. Экспедиция не смогла открыть проход из Тихого океана в Атлантический, но сделала несколько других важных открытий. За Беринговым проливом был осмотрен обширный залив у берегов Америки, названный Зундом Коцебу. Также в Тихом океане, в восточной части Каролинского архипелага, было открыто несколько групп островов.

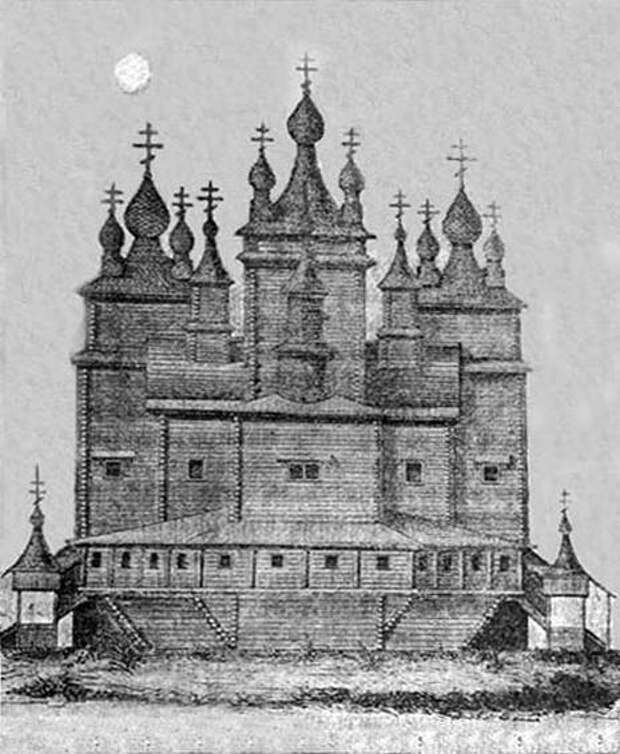

Шлюпы «Восток» и «Мирный» у берегов открытой ими Антарктиды в январе 1820 года. М. М. Семенов

Русские исследователи, Крузенштерн, Коцебу, Головнин и др., выдвинули идею изучения южных приполярных широт. В начале 1819 года эту мысль поддержал морской министр Иван де Траверсе. В феврале 1819 года был подписан высочайший указ о формировании полярных экспедиций. Было составлено два отряда («дивизии»). Первый отправлялся вокруг Южной Америки для изучения «Южного океана» — морей вокруг Неизвестной Южной земли. Второй отряд должен был обогнуть Африку, Азию, пройти Беринговым проливом и найти путь к северу от Канады. В первую дивизию вошли шлюп «Восток» и транспорт «Ладога» (позднее переименованный в «Мирный»). Их командирами стали капитан 2-го ранга Фаддей Беллинсгаузен и лейтенант Михаил Лазарев. В состав второй дивизии были назначены корвет «Открытие» и транспорт «Благонамеренный». Ими командовали капитан-лейтенант Михаил Васильев и лейтенант Глеб Шишмарев.

«Восток» и «Мирный»

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен был классическим командиром русского флота. Закончил Морской кадетский корпус в 1797 году, до 1803 года ходил на кораблях Ревельской эскадры. В 1803 году стал участником первой русской кругосветной экспедиции. Ходил на шлюпе «Надежда» под началом Крузенштерна. Беллинсгаузен выполнял все морские и географические карты, которые вошли в итоговый отсчёт экспедиции. По окончанию похода получил звание капитана-лейтенанта. Командовал корветом «Мельпомена» на Балтике, фрегатами «Минерва» и «Флора» на Чёрном море. В начале 1819 года как опытный гидрограф получил задание определить географическое положение всех приметных мест и мысов на Черном море. Однако выполнить эту ответственное задание не успел, его вызвали в столицу, Беллинсгаузен принял шлюп «Восток» и стал начальником первого отряда полярной экспедиции.

Михаил Петрович Лазарев учился в Морском корпусе, среди лучших учеников в 1803 г. был отправлен на практику в Англию, на военный флот. Пять лет ходил на кораблях в Атлантике и Средиземном море. Участвовал в войне со Швецией и Францией. В 1813 году 25-летний лейтенант Лазарев стал командиром фрегата «Суворов», который принадлежал Российско-американской компании (РАК), и совершил второе русское кругосветное плавание (оно длилось до 1816 г.). Главной целью похода было налаживание регулярного сообщения между Россией и Русской Америкой. Лазарев четыре года пробыл в океане, побывал в Европе, у берегов обеих Америк и Австралии, четырежды пересёк экватор и блестяще выполнил все поручения как РАК, так и военного командования. Он открыл пять необитаемых атоллов и назвал их островами Суворова.

Таким образом, командирами Первой русской антарктической экспедиции были два опытных моряка, имевших огромный опыт. Это позволило Беллинсгаузену и Лазареву не только начать поход вместе, но также и завершить. Они не разу не потеряли из виду корабли друг друга. Для того времени это было большое достижение: обычно корабли, которые шли одним отрядом, возвращались домой по отдельности. Успех русских моряков был тем больше, если вспомнить насколько разными по своим мореходным качествам были корабли, направленные в поход.

Парусный военный шлюп «Восток», спущенный на воду в 1818 году на Охтинской судоверфи в Петербурге, был одного типа, что и шлюп «Камчатка», на котором в 1817-1819 гг. Головнин совершил новое кругосветное путешествие. В Морском министерстве считали, что это идеальный корабль для кругосветного путешествия. Поэтому возражения моряков по поводу пригодности «Востока» к путешествию к полярному походу в расчёт не приняли. Кроме того, экспедицию готовили в весьма короткие сроки – пять месяцев. Времени на замену корабля уже не было. В итоге шлюп «Восток» отличался хорошими мореходными качествами, был быстрым, но тесным, плохо переносил шторма и хождение во льдах.

Транспорт «Ладога», который перед походом зачислили в военный флот и нарекли «Мирным», был лучше подготовлен к походу в условиях Антарктиды. Его строили в 1818 году на Олонецкой верфи как ледоходный транспорт. Чтобы ускорить начало экспедиции решили строить не новое судно, а использовать «Ладогу». Поэтому судно изначально обладало многими полезными качествами: крепкой конструкцией и невысоким рангоутом, что позволяло лучше переносить шторма и не перегружать судно в условиях обледенения. Когда «Мирный» определили в экспедицию, Лазарев лично руководил его доработкой. В Кронштадте корабль оснастили второй обшивкой, обили медью подводную часть, заменили часть элементов конструкции и управления из сосны на дубовые, более крепкие. Внутри корпуса поставили дополнительные крепления на случай воздействия льда и т. д. В итоге судно получилось очень прочным и устойчивым, но серьёзно уступало в быстроходности «Востоку». Кораблю под началом Беллинсгаузена во время похода не раз приходилось ждать «Мирный». Однако у самой Антарктиды преимущества «Мирного» были очевидны.

Руководители экспедиции Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев.

Первооткрыватели

В начале ноября 1819 г. русская экспедиция прибыла в Рио-де-Жанейро. В середине декабря «Восток» и «Мирный» подошли к острову Южная Георгия, до этого бегло осмотренного экспедицией Кука. Начались географические открытия, и на картах появились имена участников экспедиций и известных соотечественников. Так, были открыты мысы Парядина, Демидова, Куприянова, залив Новосильского, острова Лескова, Торсона (переименован в о. Высокий) и Завадовского. Затем русские корабли направились к Земле Сандвича, названной так Куком, который принял ряд небольших островов за мысы одной земли. Почитая великого мореплавателя, самый большой остров назвали его именем, а другие острова Южными Сандвичевыми.

16 (28) января 1820 года русские моряки впервые подошли к шестому континенту. Беллинсгаузен и Лазарев решили задачу, которую Кук считал неразрешимой. Русская антарктическая экспедиция оправдала все возложенные на неё надежды. Русские моряки на небольших кораблях совершили кругосветное путешествие, побывали в местах, которые еще не посещались другими судами. Только через сто с лишним лет здесь снова побывали люди – норвежские китобои.

В результате за время похода, который продолжался 751 день, «Восток» и «Мирный» провели в море 527, из которых 122 дня плавали южнее 60-й параллели, в том числе 100 дней — во льдах. Русские мореходы четырежды достигали берегов Антарктиды, открыли 29 островов, многим из которых дали имена участников экспедиции и русских императоров — земля Александра I, остров Петра I, острова Анненкова, Завадовского, Лескова, Торсона, остров Восток. Они сумели составить подробные карты ранее открытых мест, которыми моряки всего мира пользовались ещё целый век. И самое главное, первая русская антарктическая экспедиция открыла Неизвестную Южную землю — Антарктиду. При этом экспедиция, проходившая в самых сложных условиях, умудрилась за всё это время потерять все трёх человек (один матрос умер от болезни, двое погибли во время штормов). Это был удивительный для того времени случай!

Территориальные претензии

Поскольку Южный материк долгое время не представлял интереса в экономическом отношении, то вопрос первенства в открытии шестого континента долгое время носил только узконаучный характер. В начале XX века в связи с развитием науки и техники (появилась возможность хозяйственного освоения), военно-стратегическими интересами США и Британии стали стремиться доказать свой приоритет в открытии Южного континента. Так, в Англии назвали первооткрывателем Антарктиды британского мореплавателя Эдварда Брансфилда, который 30 января 1820 года возможно открыл полуостров Тринити — это северная оконечность Антарктического полуострова. В США считают первооткрывателем мореплавателя-промысловика Натаниэля Палмера, который в ноябре 1820 года увидел побережье Антарктического полуострова и в 1821 г. открыл Южные Оркнейские острова.

Ещё до начала Второй мировой войны свои территориальные претензии на территории Южного материка, включая близлежащие острова, предъявили Англия (она передала часть своих прав своим доминионам – Австралии и Новой Зеландии), Франция, Норвегия, Аргентина, Чили, Германия и Япония. Советская Москва не предъявляла своих претензий, но оставляла за собой право сделать это на земли, открытые русскими моряками.

После победы СССР в Великой Отечественной войне вопрос о приоритете в открытии Антарктиды стал частью глобального противостояния двух сверхдержав – СССР и США. Германия и Япония, которые были разгромлены в мировой войне и стали полуколониями США, отказались от своих претензий. В 1959 году был заключён, а в 1961 году вступил в силу Договор об Антарктике, который закреплял сложившийся статус-кво, запрещающий выдвигать новые претензии и расширять старые. Соглашение позволяло использовать территории шестого континента и акватории южнее 60° южной широты в научных целях (считается, что научная деятельность позволяет «застолбить» за собой определенные участки Антарктиды). Хозяйственная и военная деятельность запрещались.

В нынешнее время, когда Великая победа нашего народа в 1945 году на Западе забыта и очернена, СССР разрушен, как и Ялтинско-Берлинская система международных отношений, вопрос о принадлежности Антарктиды (как и Арктики) снова на повестке дня. Очевидно, что хозяевам Запада (и Востока – Китая, Японии) интересен Южный континент. Это вопрос военно-политической стратегии, глобального доминирования и ресурсов. Понятно, что западные паразиты не прочь запустить свои щупальца в огромные богатства целого материка.

Действия России в этой ситуации заключаются в векторе развития: или мы по-прежнему часть Европы (её «труба»), экономическая, политическая и культурная периферия Запада, или отдельная русская цивилизация, самодержавная и решающая глобальные, внешнеполитические и внутренние вопросы в интересах державы и народа. Если мы по-прежнему часть Европы «от Лиссабона до Владивостока», с господством западного либерализма и «демократии», то Южный материк рано или поздно освоят без нас. Про русских первооткрывателей благополучно забудут.

В случае же восстановления русской глобальной и внешней политики в интересах державы и народа (а не кучки «друзей Запада») необходимо ставить вопрос о том, что Антарктида принадлежит России по праву её первооткрытия. Узурпация этого права другими странами незаконна.

Пиратское нападение английского флота на Соловки и Колу

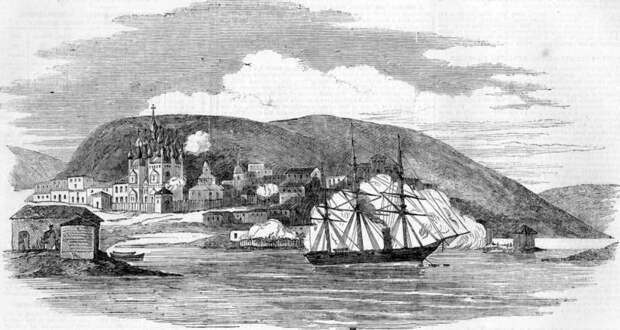

165 лет назад, в июле 1854 года, Соловецкий монастырь отразил пиратский набег британцев. Защитники Соловецкого монастыря с успехом отбили атаку двух английских пароходофрегатов.

Объявив в марте 1854 года Российской империи войну, Англия и Франция пытались организовать атаки на русских на различных направлениях. В апреле 1854 года западный флот обстрелял Одессу, в июне – укрепления Севастополя, в сентябре – Очаков. В сентябре армия союзников была высажена в Крыму, в районе Евпатории. В мае 1854 г. союзная эскадра вторглась в Азовское море, разгромила Геническ, обстреляла, высадила десант и неудачно штурмовала Таганрог. Обстрелу подвергся и Мариуполь.

Англо-французский флот блокировал русский Балтийский флот в Кронштадте и Свеаборге, но не решился на нападение из-за минных заграждений. Атаковать Петербург союзники не собирались, для этого у них не было армии (русское командование имело в этом районе около 270 тыс. человек). Они лишь хотели испугать русских, помешать им отправлять войска на Дунай и в Крым, при успехе – уничтожить русский флот на Балтике и разрушить шведский нейтралитет, заставить Швецию выступить против России. Шведам предлагали отвоевать Финляндию. Также союзники хотели спровоцировать восстание против русских в Польше.

Однако успехи союзников на балтийском направлении были минимальны. Поляки не выступили. Швеция была взволнована войной Англии и Франции против России, но воевать против русских остереглась. Очевидно, что шведы поняли, что их хотят подставить. Швеция имел общие границы с Россией и могла хорошо получить от «русского медведя», а французы с англичанами были за морем. Атаковать крупные русские базы – Кронштадт, Свеаборг, и уничтожить Балтфлот, союзники не решились. Слишком опасной была затея – русские мины, береговые укрепления и корабли, дали бы мощный отпор. Такое нападение могло закончиться плачевно для союзников. Русские в чрезвычайном порядке («жаренный петух клюнул») приводили в порядок флот и береговые крепости, батареи. В июле союзники высадили десант на Аландских островах и в августе взяли крепость Бомарсунд, но этот успех имел локальный характер и ничего не значил. Попытки других десантов окончились неудачей. В итоге мощный англо-французский флот практически ничем не отметился, кроме ловли купцов и рыбаков. Осенью 1854 г. западный флот покинул Балтийское море.

Британцы предприняли экспедицию и в Белое море. В мае 1854 г. было отправлено три парохода для блокады Белого моря. За ними было отправлено ещё несколько британских и французских кораблей. Командиром эскадры был британский капитан Эрасмус Омманей. В июне вражеская эскадра появилась у входа в Белое море. Цель западной эскадры были типично пиратской – захватывать суда, уничтожать прибрежные поселения и блокировать Архангельск.

26 июня (8 июля) епископ Варлаам Успенский, живший в Архангельске, получил сообщение от настоятеля Никольского монастыря, что в заливе и в устье реки Мольгуры появился вражеский фрегат. Сделав промеры глубины и осмотрев побережье, фрегат ушел. Но прошло всего десять дней, и англичане показались в Белом море снова, у Соловецкого монастыря. 6 (18) июля в 8 часов утра к острову стали приближаться два английских военных корабля – 15-пушечный пароходофрегат «Миранда» и 14-й пушечный пароходофрегат «Бриск» («Проворный»).

Руководивший Архангельской губернией вице-адмирал Роман Бойль сосредоточил имеющиеся у него силы и средства для обороны Архангельска. Соловки, по сути, защиты не имели. Из них только вывезли ценности в Архангельск. Оборону монастыря осуществляли 200 монахов и послушников, 370 паломников, оказавшихся в это время на Соловках и 53 солдата инвалидной команды под началом Николая Никоновича. Инвалида в русской армии в то время считались военных, которые получили ранения, увечья или болели, чтобы нести строевую службу, поэтому их определяли для службы в гражданские учреждения, для обучения новобранцев и службы в удаленных гарнизонах. Гарнизон возглавил настоятель, в прошлом полковой священник Александр. Также для обороны Соловецкой крепости были привлечены 20 заключенных. Арсенал был устаревшим: не годные старинные ружья и холодное оружие прошлых войн (копья, бердыши, секиры и пр.). На берегу поставили батарею из двух 3-фунтовых пушек. Кроме того, по стенам и башням поставили восемь малых пушек, которые прислали с двумя офицерами для обучения местных ополченцев из Архангельска.

Англичане считали Соловки сильной крепостью, но всё же решили взять её внезапным ударом. Они хотели захватить сокровища, которые по их данным, долгое время копились и хранились в русских церквях и монастырях. Британцы не стали вступать в переговоры и открыли огонь. Англичане разрушили монастырские ворота, и обстреливали монастырские здания. Русская батарея ответила и смогла повредить «Миранду», англичане отступили.

7 (19) июля 1854 г. английские корабли снова подошли к острову. Оманей выслал парламентера и передал письмо, в котором сообщил, что Соловецкий монастырь открыл стрельбу по англичанам как крепость. Англичане требовали безусловной сдачи гарнизона Соловков, со всеми орудиями, оружием, флагами и боеприпасами в течение 6 часов. В случае отказа англичане угрожала бомбардировкой Соловецкого монастыря. Архимандрит Александр ответил, что русские только ответили на вражеский огонь и отказал в сдаче.

Британские корабли начали бомбардировку Соловецкого монастыря, которая продолжалась девять часов с лишним. Однако обстрел не смог вызвать больших разрушений крепких стен русской твердыни. Силы корабельной артиллерии была ослаблена тем, что англичане опасались русских пушек и держались дистанции. Потерь среди гарнизона не было. Англичане, очевидно, планировали высадить десант. Но в итоге они отказались от этой мысли. 8 (20) июля 1854 г. британские корабли ушли не солоно хлебавши.

На обратном пути англичане сожгли церковь на Заячьем острове, в Онежском заливе разорили деревню Лямицкую, на острове Кий сожгли таможню, другие здания, ограбили Крестный монастырь. На восточном берегу Онежского залива разорили селение Пушлахты. Также в июле английские пираты разграбили селения Кандалакша. Кереть и Ковда.

Таким образом, монахи и жители острова проявили истинный русский характер, дали отпор врагу. Позднее, когда известие о рейде врага, получили власти, Соловецкий монастырь укрепили, привезли боеприпасы. Когда весной 1855 года британская эскадра снова появилась в Белом море, то англичане не решились напасть на Соловки.

В августе 1854 г. британские разбойники сожгли малый русский город Кола на Кольском полуострове. В городе проживало всего 745 человек, включая 70 человек инвалидной команды. В Коле было около 120 зданий, в том числе старый острог и 5 церквей. Ещё в начале весны 1854 г. кольский городничий Шишелев секретным рапортом архангельскому губернатору сообщал о беззащитности Колы и просил принять меря для защиты города от возможного нападения противника. В городке была лишь небольшая инвалидная команда, на вооружении которой было 40 годных ружей и небольшое количество боеприпасов, орудий не было. Шишелев просил прислать роту егерей и орудия. Военный губернатор Бойль ответил городничему и выразил надежду, что храбрые горожане отразят вражеский десант, используя удобную для обороны местность (крутые берега). Десант можно было высадить только на гребных судах и ему нужно было штурмовать высокий берег.

Для руководство обороной Колы был направлен капитан Пушкарев, который привёл 100 ружей и боеприпасы. Но он пробыл в городе недолго, была ранен и отбыл. Пушкарев нашёл две пушки, но одна оказалась неисправной, а другая сделала всего один выстрел и разорвалась. Также было сооружено укрытие для солдат. Оборону Колы возглавил лейтенанта флота Бруннер.

9 (21) августа 1854 г. британский корабль «Миранда» под началом капитана Эдмунда Лайонса показался у Колы. Англичане стали проводить промер глубин и устанавливать бакены. 10 (22) августа англичане потребовали сдачи Колы со всем оружием, припасами и казенным имуществом, угрожая в противном случае уничтожить город. Бруннер, несмотря на слабость гарнизона и его вооружения, ответил решительным отказом. Жители городка объявили, что готовы пожертвовать всем имуществом и своими жизнями, но сдаваться не желают. Бруннер собрал солдат и добровольцев из местных жителей и приготовился к отпору. Чтобы избежать потерь при обстреле, лейтенант отвел своих людей под защиту крутых берегов рек Колы и Туломы. Ночью добровольцы сняли поставленные противником бакены.

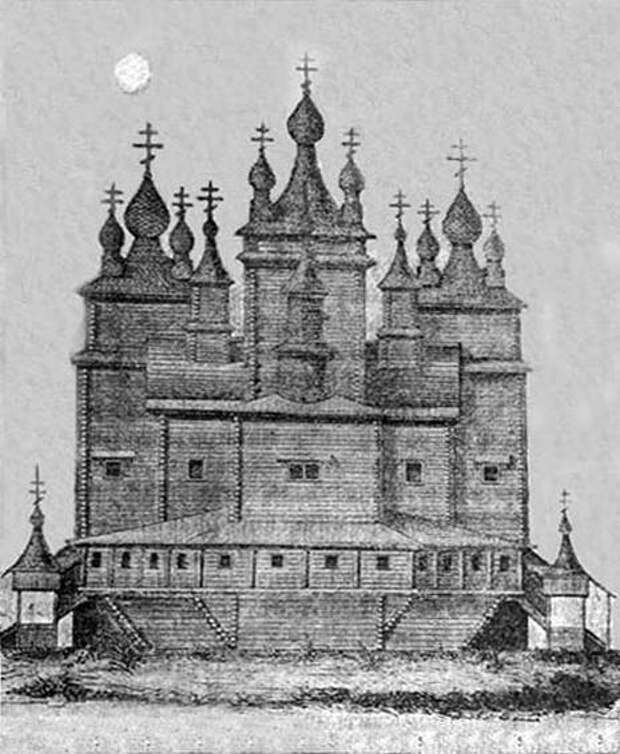

11 (23) августа британцы начали обстрел города. Бомбардировка продолжалась до позднего вечера. Также англичане несколько раз пытались высадить десант, однако небольшой, но храбрый русский отряд пресекал эти попытки с помощью ружейного огня. Утром 12 (24) августа британцы ещё раз обстреляли городок калеными ядрами, гранатами и зажигательными ракетами (ракета Конгрива). Они сожгли нижнюю часть поселения: сгорело около 100 домов, старый острог с 4 башнями и 2 церкви. Верхняя часть Колы уцелела. Серьёзных потерь среди местных жителей удалось избежать, несколько человек были легко ранены и контужены. Но Россия понесла большую культурно-историческую потерю: при обстреле сгорел шедевр русского деревянного зодчества Воскресенский собор XVII столетия. Этот собор наряду с Преображенским собором в Кижах являлся одним из крупнейших многоглавых храмов Русского Севера и имел 19 глав.

Не дождавшись капитуляции и после неудачи десанта, англичане убрались. В конце августа 1854 г. английские корабли появились у города Онега. Однако на штурм не решились и отступили. На этом кампания 1854 года завершена.

Кола на некоторое время перестала существовать. Никакого военно-стратегического или экономического значения эта «победа» английского флота над русским провинциальным городком не имела. Это был типичный пиратский рейд англосаксов - они столетиями схожими методами, с помощью морского и воздушного флотов ведут борьбу со своими противниками. Основная цель – с помощью террора запугать противника. При серьёзном сопротивлении, когда есть угроза их жизням, пираты всегда отступают. В Лондоне говорили о победе над «русским портом Колой», английские обыватели были довольны.

Мюнстер А. Э. Бомбардирование Соловецкого монастыря двумя Английскими пароходами 6-го и 7-го июля 1854 года

Английские уколы

Объявив в марте 1854 года Российской империи войну, Англия и Франция пытались организовать атаки на русских на различных направлениях. В апреле 1854 года западный флот обстрелял Одессу, в июне – укрепления Севастополя, в сентябре – Очаков. В сентябре армия союзников была высажена в Крыму, в районе Евпатории. В мае 1854 г. союзная эскадра вторглась в Азовское море, разгромила Геническ, обстреляла, высадила десант и неудачно штурмовала Таганрог. Обстрелу подвергся и Мариуполь.

Англо-французский флот блокировал русский Балтийский флот в Кронштадте и Свеаборге, но не решился на нападение из-за минных заграждений. Атаковать Петербург союзники не собирались, для этого у них не было армии (русское командование имело в этом районе около 270 тыс. человек). Они лишь хотели испугать русских, помешать им отправлять войска на Дунай и в Крым, при успехе – уничтожить русский флот на Балтике и разрушить шведский нейтралитет, заставить Швецию выступить против России. Шведам предлагали отвоевать Финляндию. Также союзники хотели спровоцировать восстание против русских в Польше.

Однако успехи союзников на балтийском направлении были минимальны. Поляки не выступили. Швеция была взволнована войной Англии и Франции против России, но воевать против русских остереглась. Очевидно, что шведы поняли, что их хотят подставить. Швеция имел общие границы с Россией и могла хорошо получить от «русского медведя», а французы с англичанами были за морем. Атаковать крупные русские базы – Кронштадт, Свеаборг, и уничтожить Балтфлот, союзники не решились. Слишком опасной была затея – русские мины, береговые укрепления и корабли, дали бы мощный отпор. Такое нападение могло закончиться плачевно для союзников. Русские в чрезвычайном порядке («жаренный петух клюнул») приводили в порядок флот и береговые крепости, батареи. В июле союзники высадили десант на Аландских островах и в августе взяли крепость Бомарсунд, но этот успех имел локальный характер и ничего не значил. Попытки других десантов окончились неудачей. В итоге мощный англо-французский флот практически ничем не отметился, кроме ловли купцов и рыбаков. Осенью 1854 г. западный флот покинул Балтийское море.

Британцы предприняли экспедицию и в Белое море. В мае 1854 г. было отправлено три парохода для блокады Белого моря. За ними было отправлено ещё несколько британских и французских кораблей. Командиром эскадры был британский капитан Эрасмус Омманей. В июне вражеская эскадра появилась у входа в Белое море. Цель западной эскадры были типично пиратской – захватывать суда, уничтожать прибрежные поселения и блокировать Архангельск.

Нападение англичан на Соловецкий монастырь

Оборона Соловецкого монастыря

26 июня (8 июля) епископ Варлаам Успенский, живший в Архангельске, получил сообщение от настоятеля Никольского монастыря, что в заливе и в устье реки Мольгуры появился вражеский фрегат. Сделав промеры глубины и осмотрев побережье, фрегат ушел. Но прошло всего десять дней, и англичане показались в Белом море снова, у Соловецкого монастыря. 6 (18) июля в 8 часов утра к острову стали приближаться два английских военных корабля – 15-пушечный пароходофрегат «Миранда» и 14-й пушечный пароходофрегат «Бриск» («Проворный»).

Руководивший Архангельской губернией вице-адмирал Роман Бойль сосредоточил имеющиеся у него силы и средства для обороны Архангельска. Соловки, по сути, защиты не имели. Из них только вывезли ценности в Архангельск. Оборону монастыря осуществляли 200 монахов и послушников, 370 паломников, оказавшихся в это время на Соловках и 53 солдата инвалидной команды под началом Николая Никоновича. Инвалида в русской армии в то время считались военных, которые получили ранения, увечья или болели, чтобы нести строевую службу, поэтому их определяли для службы в гражданские учреждения, для обучения новобранцев и службы в удаленных гарнизонах. Гарнизон возглавил настоятель, в прошлом полковой священник Александр. Также для обороны Соловецкой крепости были привлечены 20 заключенных. Арсенал был устаревшим: не годные старинные ружья и холодное оружие прошлых войн (копья, бердыши, секиры и пр.). На берегу поставили батарею из двух 3-фунтовых пушек. Кроме того, по стенам и башням поставили восемь малых пушек, которые прислали с двумя офицерами для обучения местных ополченцев из Архангельска.

Англичане считали Соловки сильной крепостью, но всё же решили взять её внезапным ударом. Они хотели захватить сокровища, которые по их данным, долгое время копились и хранились в русских церквях и монастырях. Британцы не стали вступать в переговоры и открыли огонь. Англичане разрушили монастырские ворота, и обстреливали монастырские здания. Русская батарея ответила и смогла повредить «Миранду», англичане отступили.

7 (19) июля 1854 г. английские корабли снова подошли к острову. Оманей выслал парламентера и передал письмо, в котором сообщил, что Соловецкий монастырь открыл стрельбу по англичанам как крепость. Англичане требовали безусловной сдачи гарнизона Соловков, со всеми орудиями, оружием, флагами и боеприпасами в течение 6 часов. В случае отказа англичане угрожала бомбардировкой Соловецкого монастыря. Архимандрит Александр ответил, что русские только ответили на вражеский огонь и отказал в сдаче.

Британские корабли начали бомбардировку Соловецкого монастыря, которая продолжалась девять часов с лишним. Однако обстрел не смог вызвать больших разрушений крепких стен русской твердыни. Силы корабельной артиллерии была ослаблена тем, что англичане опасались русских пушек и держались дистанции. Потерь среди гарнизона не было. Англичане, очевидно, планировали высадить десант. Но в итоге они отказались от этой мысли. 8 (20) июля 1854 г. британские корабли ушли не солоно хлебавши.

На обратном пути англичане сожгли церковь на Заячьем острове, в Онежском заливе разорили деревню Лямицкую, на острове Кий сожгли таможню, другие здания, ограбили Крестный монастырь. На восточном берегу Онежского залива разорили селение Пушлахты. Также в июле английские пираты разграбили селения Кандалакша. Кереть и Ковда.

Таким образом, монахи и жители острова проявили истинный русский характер, дали отпор врагу. Позднее, когда известие о рейде врага, получили власти, Соловецкий монастырь укрепили, привезли боеприпасы. Когда весной 1855 года британская эскадра снова появилась в Белом море, то англичане не решились напасть на Соловки.

Английский корабль «Миранда» разрушает город Колу

Сожжение Колы

В августе 1854 г. британские разбойники сожгли малый русский город Кола на Кольском полуострове. В городе проживало всего 745 человек, включая 70 человек инвалидной команды. В Коле было около 120 зданий, в том числе старый острог и 5 церквей. Ещё в начале весны 1854 г. кольский городничий Шишелев секретным рапортом архангельскому губернатору сообщал о беззащитности Колы и просил принять меря для защиты города от возможного нападения противника. В городке была лишь небольшая инвалидная команда, на вооружении которой было 40 годных ружей и небольшое количество боеприпасов, орудий не было. Шишелев просил прислать роту егерей и орудия. Военный губернатор Бойль ответил городничему и выразил надежду, что храбрые горожане отразят вражеский десант, используя удобную для обороны местность (крутые берега). Десант можно было высадить только на гребных судах и ему нужно было штурмовать высокий берег.

Для руководство обороной Колы был направлен капитан Пушкарев, который привёл 100 ружей и боеприпасы. Но он пробыл в городе недолго, была ранен и отбыл. Пушкарев нашёл две пушки, но одна оказалась неисправной, а другая сделала всего один выстрел и разорвалась. Также было сооружено укрытие для солдат. Оборону Колы возглавил лейтенанта флота Бруннер.

9 (21) августа 1854 г. британский корабль «Миранда» под началом капитана Эдмунда Лайонса показался у Колы. Англичане стали проводить промер глубин и устанавливать бакены. 10 (22) августа англичане потребовали сдачи Колы со всем оружием, припасами и казенным имуществом, угрожая в противном случае уничтожить город. Бруннер, несмотря на слабость гарнизона и его вооружения, ответил решительным отказом. Жители городка объявили, что готовы пожертвовать всем имуществом и своими жизнями, но сдаваться не желают. Бруннер собрал солдат и добровольцев из местных жителей и приготовился к отпору. Чтобы избежать потерь при обстреле, лейтенант отвел своих людей под защиту крутых берегов рек Колы и Туломы. Ночью добровольцы сняли поставленные противником бакены.

11 (23) августа британцы начали обстрел города. Бомбардировка продолжалась до позднего вечера. Также англичане несколько раз пытались высадить десант, однако небольшой, но храбрый русский отряд пресекал эти попытки с помощью ружейного огня. Утром 12 (24) августа британцы ещё раз обстреляли городок калеными ядрами, гранатами и зажигательными ракетами (ракета Конгрива). Они сожгли нижнюю часть поселения: сгорело около 100 домов, старый острог с 4 башнями и 2 церкви. Верхняя часть Колы уцелела. Серьёзных потерь среди местных жителей удалось избежать, несколько человек были легко ранены и контужены. Но Россия понесла большую культурно-историческую потерю: при обстреле сгорел шедевр русского деревянного зодчества Воскресенский собор XVII столетия. Этот собор наряду с Преображенским собором в Кижах являлся одним из крупнейших многоглавых храмов Русского Севера и имел 19 глав.

Не дождавшись капитуляции и после неудачи десанта, англичане убрались. В конце августа 1854 г. английские корабли появились у города Онега. Однако на штурм не решились и отступили. На этом кампания 1854 года завершена.

Кола на некоторое время перестала существовать. Никакого военно-стратегического или экономического значения эта «победа» английского флота над русским провинциальным городком не имела. Это был типичный пиратский рейд англосаксов - они столетиями схожими методами, с помощью морского и воздушного флотов ведут борьбу со своими противниками. Основная цель – с помощью террора запугать противника. При серьёзном сопротивлении, когда есть угроза их жизням, пираты всегда отступают. В Лондоне говорили о победе над «русским портом Колой», английские обыватели были довольны.

Воскресенский собор (Кола)

Свежие комментарии