Расцвет и закат работорговли на Черноморском побережье Кавказа. Часть 1

Чёрным пятном на репутации Северо-Западного Кавказа до сих пор является колоссальный опыт работорговли, который отчаянно стремятся забыть как некоторые специфические историки, так и западные пропагандисты, культивирующие роль Кавказа как региона, ставшего жертвой колониальной агрессии Российской империи.

К тому же работы по этому агитационному контуру начались ещё несколько веков назад. По традиции, лазутчики Британии, Франции и так далее после своей «службы» на Кавказе, вернувшись домой, садились за написание мемуаров, в которых обеление имиджа мятежных племён горцев, вовлечённых в работорговлю, выходило на новый уровень. Часто сам факт рабства вообще не упоминался, пряталось это за своеобразной «ширмой» из изысканных национальных костюмов и экзотических традиций, вроде аталычества и куначества.

При этом для Российской империи искоренение работорговли было насущной задачей, о которой писал сам император Николай Павлович — писал собственноручно:

Чтобы не быть обвинённым в предвзятости, автор постарается основываться не только на трудах российских историков и исследователей Кавказа, но и на работах зарубежных авторов, точнее, той их части, которая была не столь ангажирована властями европейских стран и адекватно отражала реальность.

Корни рабского «бизнеса» уходят вглубь веков. Некоторые историки видят виновниками появления работорговли на Северном Кавказе, в частности в Черкессии, именно в таких масштабах византийцев (9-12 век), а позже венецианцев и генуэзцев (13-15 век). Однако назвать их непосредственно виновниками трудно. К примеру, византийцев в эту историю втянули лишь по факту существования работорговли в период самого существования империи, которая с одними из поставщиков живого товара, т.е. с пиратами, между прочим, вела серьёзные войны. А вот генуэзцы и венецианцы уже вплелись в работорговлю на государственном уровне. Они приспособили собственное законодательство для регулирования рынка невольников и вначале просто собирали с торговцев пошлину.

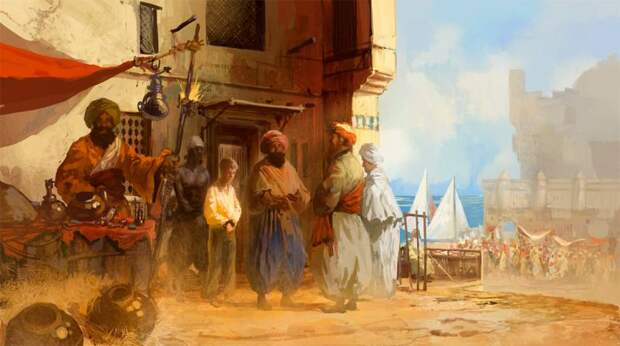

Продажа девушки в рабство на Черноморском побережье

И тут возникает два естественных вопроса: кто торговал и кем торговали? К чести черкесов, стоит отметить, что в самом начале венециано-генуэзского периода в 13 веке невольников поставляли на рынки рабов татарские лидеры, ежегодно устраивающие набеги на Польшу, русские земли и Кавказ. Пользуясь своим почти эксклюзивным правом торговли на Чёрном море, европейские «предприниматели» перевозили невольников даже в египетские земли. В Египте русских и горских рабов выкупали и формировали из них либо гаремы, либо войска (!).

Вклад в работорговлю самих черкесов был невелик, но постепенно разрастался. Слишком соблазнительной была идея быстрой наживы. Военное сословие внутри горского общества, живущее только мечом, и весьма разобщенно с родственными племенами, вскоре стало составлять конкуренцию татарским торговцам. Так, генуэзский этнограф и историк Джорджио Интериано писал в конце 15-го и в начале 16-го веков:

Разветвлённая сеть колоний Венеции и Генуи превращались в рынки работорговли. Торговля шла бойко, и рабы попадали даже в Европу. Самыми дорогими рабами считались русские, дешевле шли черкесы, а циничный ценовой рейтинг на людей замыкали татары – торговали и ими, при этом сами татарские «бизнесмены».

Ситуация быстро менялась. К концу 15-го века черноморские колонии европейцев были захвачены османами, которые и стали основным потребителем невольников. Более того, рабы были одной из основ экономики Порты. Тысячи людей насильственно ежегодно отправлялись в Османскую империю. Естественными партнёрами османов в этом деле стали крымские татары и черкесская знать на долгие века. На Северо-Западном Кавказе турки захватили все без исключения порты и фактории Венеции и Генуи.

Крымская Каффа — центр работорговли

Можно выделить следующие центры работорговли. Бойкий торг шёл в Геленджике. Даже само имя «Геленджик», по одной из версий, происходит от турецкого слова Gelin, т.е. невеста, ведь ходовым товаром были черкешенки. Торг шёл и в Сухум-кале (Сухуми), и в Анапе, и в Туапсе, и в Еникале (Керчь) и т.д. При этом попытки забыть о столь постыдном бизнесе, кажется, были всегда. К примеру, британский чиновник Эдмонд Спенсер, который ещё в 1830-х годах «путешествовал», а точнее, шпионил, в Черкессии, описывал Суджук-кале как «белоснежный замок» в живописном и плодородном регионе, который пришёл в упадок после «варварского нападения русских». Мало того, что Суджук был небольшой захолустной крепостью, а отнюдь не «замком», так экономика «плодородного» региона вокруг «замка» держалась на работорговле, о чём Спенсер и не вспомнил.

Под экономическим влиянием турок теперь на рабских рынках продавали черкесов, грузин, калмыков, абазов и пр. Несмотря на то, что русского «товара» стало в разы меньше, торг оставался столь успешным, что купить на Северном Кавказе раба, а позже перевести его в Крым и продать было необычайно выгодно. Шарль де Пейссоннель, французский дипломат на черноморском побережье, в своём трактате о торговле на Чёрном море в первой половине 18-го века, кроме тканей, кожи, ножей и сёдел, упоминает и живой товар:

Невольничий рынок в Османской империи

Рабство при турках стало столь распространённым бизнесом, что считалось даже неким социально-культурным лифтом. Так, некоторые черкесы продавали османам собственных детей. Мальчики после продажи часто шли в войска, родители же их надеялись, что со временем в османской армии их чада смогут своим кинжалом проложить себе путь наверх. Девочки (а черкешенки ценились весьма высоко) попадали в гарем. В этом случае их родители рассчитывали, что своей красотой и умением специфического порядка они добьются расположения к себе влиятельного владельца гарема. Таким образом, пардон, через постель укреплялись торговые связи, а некоторые знатные черкесы даже перебирались в Порту, отстраивая себе на турецком побережье дома, часто со временем становящиеся филиалами работорговли. В итоге кавказские дельцы, пользуясь изменением военно-политического положения и прочими факторами, выжили из «бизнеса» татарских конкурентов.

Рабские рынки и сам процесс выглядели на Северо-Западном Кавказе обычно следующим образом. Рабов пригоняли на Черноморское побережье, где их уже ждали турецкие купцы, проживая неделями в неказистых каменных полуземлянках. Как только сделка была заключена, в такую же полуземлянку закрывали купленный «товар», который, как и купец, неделями ждал окончания торга. После того как «бизнесмен» набирал достаточное количество невольников, их загоняли на каики – вёсельные, реже парусные суда. После начала борьбы Российской империи с рабством на этих берегах суда турки прятали в устьях рек, а порой и вовсе заволакивали на сотни метров вглубь суши.

Показательный пример такого сокрытия «улик» работорговли можно найти в дневниках поручика Николая Симановского. В одном из походов генерала Вельяминова в 1837 году поручик во время разведки вместе с отрядом наткнулся на пару спрятанных в ущелье судов. В целях борьбы с работорговлей эти суда были немедленно сожжены.

Начало заката целой эпохи работорговли было положено подписанием Адрианопольского мира 1829 года Российской империей. С одной стороны, «бизнес», который жил веками, казался незыблемым. Так, чтобы турку обогатиться до конца жизни, требовалось лишь 5-6 удачных рейсов к берегам Кавказа. При этом крупные купцы потерю 9 судов с невольниками на борту полностью окупали одной удачной сделкой. Однако взгляд русского офицерства, командования и самого императорского двора на проблему работорговли был однозначным: рабство должно быть искоренено любыми методами.

Черкешенки — ходовой "товар" мерзкого бизнеса

Для турок и черкесской знати искоренение рабства оборачивалось ломкой всего экономического уклада. Ведь черкесская знать не могла обогащаться и оплачивать покупку оружия без торговли рабами, а в собственном хозяйстве черкесы рабов почти не использовали – это было невыгодно, учитывая промышленную отсталость и тяжёлые природные условия. Османы же использовали не просто рабский труд, но и боевые качества невольников, ремесленные навыки и прочее.

Сложилось уникальное историческое положение. С одной стороны национальную борьбу Черкесии против Российской империи «за свободу и независимость» черкесские народы оплачивали отчасти продажей в рабство представителей, как собственного народа, так и прочих, которых они могли пленить во время набегов. С другой стороны борьба русских войск с пещерным бизнесом работорговли являлась сама по себе войной против недружественных горских племён.

Главной, так сказать, ударной силой борьбы с рабством стал Черноморский флот. Ведь в начале 19 века разведанных и годных для постоянного патрулирования дорог на Черноморском побережье Кавказа просто не было. Ежегодные экспедиции вдоль побережья не могли решить проблему работорговли и даже не ставили перед собой подобные цели. Таким образом, командование решило перерезать саму пуповину проблемы, т.е. отсечь для черкесской знати поток турецких финансов (часто в качестве денег использовали соль), оружия и прочего. Но оружием также стало само общение простых горцев и русских.

При этом для Российской империи искоренение работорговли было насущной задачей, о которой писал сам император Николай Павлович — писал собственноручно:

«Устроенныя на восточном берегу Чёрнаго моря укрепления, основанныя для прекращения грабежей, производимых обитающими на том берегу черкесами, и в особенности для уничтожения гнуснаго промысла их – торга невольниками».

Чтобы не быть обвинённым в предвзятости, автор постарается основываться не только на трудах российских историков и исследователей Кавказа, но и на работах зарубежных авторов, точнее, той их части, которая была не столь ангажирована властями европейских стран и адекватно отражала реальность.

Корни рабского «бизнеса» уходят вглубь веков. Некоторые историки видят виновниками появления работорговли на Северном Кавказе, в частности в Черкессии, именно в таких масштабах византийцев (9-12 век), а позже венецианцев и генуэзцев (13-15 век). Однако назвать их непосредственно виновниками трудно. К примеру, византийцев в эту историю втянули лишь по факту существования работорговли в период самого существования империи, которая с одними из поставщиков живого товара, т.е. с пиратами, между прочим, вела серьёзные войны. А вот генуэзцы и венецианцы уже вплелись в работорговлю на государственном уровне. Они приспособили собственное законодательство для регулирования рынка невольников и вначале просто собирали с торговцев пошлину.

Продажа девушки в рабство на Черноморском побережье

И тут возникает два естественных вопроса: кто торговал и кем торговали? К чести черкесов, стоит отметить, что в самом начале венециано-генуэзского периода в 13 веке невольников поставляли на рынки рабов татарские лидеры, ежегодно устраивающие набеги на Польшу, русские земли и Кавказ. Пользуясь своим почти эксклюзивным правом торговли на Чёрном море, европейские «предприниматели» перевозили невольников даже в египетские земли. В Египте русских и горских рабов выкупали и формировали из них либо гаремы, либо войска (!).

Вклад в работорговлю самих черкесов был невелик, но постепенно разрастался. Слишком соблазнительной была идея быстрой наживы. Военное сословие внутри горского общества, живущее только мечом, и весьма разобщенно с родственными племенами, вскоре стало составлять конкуренцию татарским торговцам. Так, генуэзский этнограф и историк Джорджио Интериано писал в конце 15-го и в начале 16-го веков:

«Они (феодалы) нападают внезапно на бедных крестьян и уводят их скот и их собственных детей, которых затем, перевозя из одной местности в другую, обменивают или продают».

Разветвлённая сеть колоний Венеции и Генуи превращались в рынки работорговли. Торговля шла бойко, и рабы попадали даже в Европу. Самыми дорогими рабами считались русские, дешевле шли черкесы, а циничный ценовой рейтинг на людей замыкали татары – торговали и ими, при этом сами татарские «бизнесмены».

Ситуация быстро менялась. К концу 15-го века черноморские колонии европейцев были захвачены османами, которые и стали основным потребителем невольников. Более того, рабы были одной из основ экономики Порты. Тысячи людей насильственно ежегодно отправлялись в Османскую империю. Естественными партнёрами османов в этом деле стали крымские татары и черкесская знать на долгие века. На Северо-Западном Кавказе турки захватили все без исключения порты и фактории Венеции и Генуи.

Крымская Каффа — центр работорговли

Можно выделить следующие центры работорговли. Бойкий торг шёл в Геленджике. Даже само имя «Геленджик», по одной из версий, происходит от турецкого слова Gelin, т.е. невеста, ведь ходовым товаром были черкешенки. Торг шёл и в Сухум-кале (Сухуми), и в Анапе, и в Туапсе, и в Еникале (Керчь) и т.д. При этом попытки забыть о столь постыдном бизнесе, кажется, были всегда. К примеру, британский чиновник Эдмонд Спенсер, который ещё в 1830-х годах «путешествовал», а точнее, шпионил, в Черкессии, описывал Суджук-кале как «белоснежный замок» в живописном и плодородном регионе, который пришёл в упадок после «варварского нападения русских». Мало того, что Суджук был небольшой захолустной крепостью, а отнюдь не «замком», так экономика «плодородного» региона вокруг «замка» держалась на работорговле, о чём Спенсер и не вспомнил.

Под экономическим влиянием турок теперь на рабских рынках продавали черкесов, грузин, калмыков, абазов и пр. Несмотря на то, что русского «товара» стало в разы меньше, торг оставался столь успешным, что купить на Северном Кавказе раба, а позже перевести его в Крым и продать было необычайно выгодно. Шарль де Пейссоннель, французский дипломат на черноморском побережье, в своём трактате о торговле на Чёрном море в первой половине 18-го века, кроме тканей, кожи, ножей и сёдел, упоминает и живой товар:

«Торговля рабами в Крыму очень значительна… Черкесы платят татарскому хану дань в виде определенного количества рабов, которых этот князь не только отправляет в Константинополь великому султану и чиновникам Порты, но которых он дарит также своим приближенным и тем турецким чиновникам, которые приезжают к его двору с поручениями от Оттоманского министерства…

Крымские купцы ездят в Черкесию, Грузию, к калмыкам и абхазам для покупки рабов на свой товар и отвозят их в Каффу для продажи. Оттуда их развозят по всем городам Крыма. Купцы Константинополя и других мест Анатолии и Румелии (часть территории Балкан) приезжают за ними в Каффу. Хан покупает ежегодно большое количество, независимо от того, сколько получает от черкесов; он сохраняет за собой право выбора и когда прибывает партия рабов, никто не имеет права покупки до тех пор, пока хан не сделает свой выбор».

Крымские купцы ездят в Черкесию, Грузию, к калмыкам и абхазам для покупки рабов на свой товар и отвозят их в Каффу для продажи. Оттуда их развозят по всем городам Крыма. Купцы Константинополя и других мест Анатолии и Румелии (часть территории Балкан) приезжают за ними в Каффу. Хан покупает ежегодно большое количество, независимо от того, сколько получает от черкесов; он сохраняет за собой право выбора и когда прибывает партия рабов, никто не имеет права покупки до тех пор, пока хан не сделает свой выбор».

Невольничий рынок в Османской империи

Рабство при турках стало столь распространённым бизнесом, что считалось даже неким социально-культурным лифтом. Так, некоторые черкесы продавали османам собственных детей. Мальчики после продажи часто шли в войска, родители же их надеялись, что со временем в османской армии их чада смогут своим кинжалом проложить себе путь наверх. Девочки (а черкешенки ценились весьма высоко) попадали в гарем. В этом случае их родители рассчитывали, что своей красотой и умением специфического порядка они добьются расположения к себе влиятельного владельца гарема. Таким образом, пардон, через постель укреплялись торговые связи, а некоторые знатные черкесы даже перебирались в Порту, отстраивая себе на турецком побережье дома, часто со временем становящиеся филиалами работорговли. В итоге кавказские дельцы, пользуясь изменением военно-политического положения и прочими факторами, выжили из «бизнеса» татарских конкурентов.

Рабские рынки и сам процесс выглядели на Северо-Западном Кавказе обычно следующим образом. Рабов пригоняли на Черноморское побережье, где их уже ждали турецкие купцы, проживая неделями в неказистых каменных полуземлянках. Как только сделка была заключена, в такую же полуземлянку закрывали купленный «товар», который, как и купец, неделями ждал окончания торга. После того как «бизнесмен» набирал достаточное количество невольников, их загоняли на каики – вёсельные, реже парусные суда. После начала борьбы Российской империи с рабством на этих берегах суда турки прятали в устьях рек, а порой и вовсе заволакивали на сотни метров вглубь суши.

Показательный пример такого сокрытия «улик» работорговли можно найти в дневниках поручика Николая Симановского. В одном из походов генерала Вельяминова в 1837 году поручик во время разведки вместе с отрядом наткнулся на пару спрятанных в ущелье судов. В целях борьбы с работорговлей эти суда были немедленно сожжены.

Начало заката целой эпохи работорговли было положено подписанием Адрианопольского мира 1829 года Российской империей. С одной стороны, «бизнес», который жил веками, казался незыблемым. Так, чтобы турку обогатиться до конца жизни, требовалось лишь 5-6 удачных рейсов к берегам Кавказа. При этом крупные купцы потерю 9 судов с невольниками на борту полностью окупали одной удачной сделкой. Однако взгляд русского офицерства, командования и самого императорского двора на проблему работорговли был однозначным: рабство должно быть искоренено любыми методами.

Черкешенки — ходовой "товар" мерзкого бизнеса

Для турок и черкесской знати искоренение рабства оборачивалось ломкой всего экономического уклада. Ведь черкесская знать не могла обогащаться и оплачивать покупку оружия без торговли рабами, а в собственном хозяйстве черкесы рабов почти не использовали – это было невыгодно, учитывая промышленную отсталость и тяжёлые природные условия. Османы же использовали не просто рабский труд, но и боевые качества невольников, ремесленные навыки и прочее.

Сложилось уникальное историческое положение. С одной стороны национальную борьбу Черкесии против Российской империи «за свободу и независимость» черкесские народы оплачивали отчасти продажей в рабство представителей, как собственного народа, так и прочих, которых они могли пленить во время набегов. С другой стороны борьба русских войск с пещерным бизнесом работорговли являлась сама по себе войной против недружественных горских племён.

Главной, так сказать, ударной силой борьбы с рабством стал Черноморский флот. Ведь в начале 19 века разведанных и годных для постоянного патрулирования дорог на Черноморском побережье Кавказа просто не было. Ежегодные экспедиции вдоль побережья не могли решить проблему работорговли и даже не ставили перед собой подобные цели. Таким образом, командование решило перерезать саму пуповину проблемы, т.е. отсечь для черкесской знати поток турецких финансов (часто в качестве денег использовали соль), оружия и прочего. Но оружием также стало само общение простых горцев и русских.

Сам закат работорговли на побережье северо-западного Кавказа, учитывая глубину его проникновения во все сферы жизни, был процессом длительным с ломкой всех складывавшихся веками отношений: от семейных до торговых и даже международных. Для турецких купцов черкесская знать без своей платёжеспособности рабами теряла важность.

Одну из решающих ролей в разрыве циничной и необычайно выгодной цепи сыграл Черноморский флот. И противостоял он не просто ватаге османских торгашей. Часто его противником становились и профессиональные лазутчики-провокаторы из Европы. Адрианопольский мирный договор, утвердивший новые границы империи, хоть и был формально признан ведущими странами мира, но их желания выгнать Россию с Чёрного моря не ослабил. Даже наоборот.

С 1830-го года, дабы ликвидировать морские коммуникации, по которым в Порту везли рабов, а в Черкесию везли оружие, соль и прочее, Черноморский флот приступил к патрулированию прибрежной территории Кавказского побережья Чёрного моря. Часто данные действия именуют крейсированием. Это невольно вводит читателя в заблуждение насчёт того, что к этим мероприятиям привлекали крупные силы флота. На самом деле на дно рабовладельческие суда пускали и бриги, и корветы, и даже обычные транспорты, вооружённые несколькими орудиями.

В самом начале борьбы с работорговлей у руля Черноморского флота находился прославленный адмирал Алексей Самуилович Грейг. Этот неутомимый флотоводец сам сыграл далеко не последнее место в самом подписании Адрианопольского мира. Ведь именно Грейг успешно командовал флотом в Русско-турецкой войне 1828-29 годов. Однако Алексей Самуилович был уж чересчур деятельной фигурой. К примеру, именно он был инициатором проведения первых раскопок Херсонеса. Поэтому в период его командования регулярное патрулирование отсутствовало. Спорадический контроль за враждебным Кавказским побережьем ограничивался несколькими месяцами в году.

Но даже этого хватило, чтобы зарвавшиеся от собственной жадности османские торговцы почувствовали это на своей шкуре. Отныне суда с грезящими о несметных богатствах османами, ранее швартовавшиеся открыто днём, стали соблюдать все правила конспирации. Любые дневные швартовки ушли в прошлое. Работорговец заранее договаривался с черкесскими партнёрами, чтобы те развели сигнальные костры в определённом месте (оговоренное количество огней). Далее тёмной безлунной ночью османское судно подходило к берегу, разгружалось и тщательно маскировалось. А сам торг шёл уже в горах, дабы случайный патруль не засёк стихийный рынок.

Иван Айвазовский. "Взятие русскими матросами турецкой лодки и освобождение пленных кавказских женщин"

Но и эти действия не всегда оправдывали себя. Турецкие торговцы теперь просто при всём желании не могли вывести в Порту весь живой товар. В итоге стал наполняться рабами внутренний рынок, который и в «лучшие годы» в таком товаре не особо нуждался. Теперь цена на раба уже не могла полностью возместить риски и траты. Но что жило века, не умирает в одночасье. Более того, для многих этот «бизнес» был не просто преступным обогащением или дурной привычкой, а образом жизни, укладом.

В 1832 году де-факто (а с 1834-го де-юре) Грейга на его посту сменил легендарный покоритель Антарктиды, совершивший кругосветное плаванье, отец-основатель Новороссийска и боевой адмирал Михаил Петрович Лазарев. Михаил Петрович занялся развитием Черноморского флота с необыкновенным упорством. Его позиция по подготовке военных моряков была сурова, но крайне эффективна: обучение должно проходить в море в обстановке, максимально приближённой к боевой. Эта позиция порывистого Лазарева, ненавидевшего канцелярскую работу, как нельзя подходила к сложившейся ситуации. Морских целей для нашего флота в акватории хватало.

В связи со сложившейся ситуацией император Николай Павлович в 1832 году ввёл ряд указов. На мятежную территорию Северного Кавказа было запрещено доставлять практически любые грузы, в том числе задействованные в работорговле. Следовательно, любой морской транспорт считался судном контрабандистов при подходе к берегу. А так как грузы чаще всего были только платой за рабов, на обратном пути эти транспорты превращались в рабовладельческие.

Патрулирование усилилось, становясь своеобразной школой для молодых моряков. Уже к 1832-му году каждую неделю либо арестовывали, либо пускали на дно как минимум одно судно. К тому же если среди невольников обнаруживали русских (порой это были пленные солдаты), то самих рабовладельцев запирали в трюме и либо расстреливали судно из пушек, либо просто сжигали его. С некоторых пор завидевшие Андреевский флаг на горизонте работорговцы и контрабандисты, т.е. одни и те же лица, старались избавиться от груза – попросту утопить людей. Но и это не помогало дельцам, после тщательного допроса «в море» правда чаще всего всплывала.

Вскоре на Кавказском побережье, от Анапы до Сухума, начали проводиться дерзкие десанты. На отвоёванной территории возводились укрепления, которые и составили Черноморскую береговую линию. Совместные действия войск и флота на Кавказском побережье были весьма успешны и в каком-то роде даже создали ставшую легендарной троицу генерала Николая Раевского и адмиралов Серебрякова и Лазарева.

Памятник отцам-основателям: Лазареву, Серебрякову и Раевскому. Новороссийск

Поэтому, дабы повысить эффективность борьбы с османскими судами, флот стал часто действовать рука об руку с пешими батальонами «тенгинцев», «навагинцев» и «линейцев». Так, если патрульными кораблями было замечено передвижение противника с целью сокрытия морских судов на суше, то, не имея возможности действовать в чужой стихии, флот обращался к войскам. Таким образом формировалась десантная группа, которую морем доставляли к нужному месту. Подобные десанты были стремительными и краткосрочными, т.к. их основной задачей было сжечь суда нарушителей, а задачи освобождения невольников и ареста (или уничтожения на месте) работорговцев решались по ситуации.

Летом 1837-го года в одной из таких десантных вылазок участвовал и сам Лазарь Серебряков. Русский патрульный корабль засёк, как к берегу в 4 км от реки Джубга пристали два турецких судна, но вовремя уничтожить их корабельной артиллерией не имел возможности. Поэтому группа кораблей, в составе которой был и легендарный бриг «Меркурий» (в 1829 году этот корабль обрёл «бессмертие», выйдя победителем в битве с двумя линейными кораблями османов), приняли на борт десант в составе одного батальона Тенгинского полка. Внезапная высадка была удачной, а оба турецких судна были сожжены.

Однако просто так отдавать Северный Кавказ Российской империи не желала ни Османская империи с её немереным аппетитом, ни Европа, издревле грезящая если не походом на Восток, то вассальным положением пугающе непонятной восточной державы уж точно. Поэтому сначала в западной прессе раскритиковали блокаду берегов Кавказа, выдавая грузы, идущие морем, почти как гуманитарную помощь. А позже и вовсе выставили поставки турецкого и европейского вооружения отнюдь не как плату за рабов, а как «помощь в освободительном движении». Этот информационный «фейк» образца 19 века был крайне необходим, ведь никогда османские торговцы и западные «союзники» не оказывали помощь бесплатно, но оплата рабами была для чувственного обывательского уха слишком дикой.

Иван Айвазовский. "Бриг "Меркурий", атакованный двумя турецкими кораблями"

Для того чтобы максимально усложнить русским задачу замирения Кавказа и ликвидации пещерного бизнеса работорговли, Порта и некоторые европейские страны (Британия и Франция в основном) начали применять самые разнообразные методы. На судах, транспортирующих контрабанду, стали появляться европейские «путешественники», чтобы риск международного скандала сбавлял пыл русских моряков.

Также начали практиковать раздельные рейсы. Одно судно доставляло контрабанду в счёт оплаты за живой товар. После быстрой разгрузки транспорт на всех парусах устремлялся прочь из опасных для него вод. Спустя некоторое время, при соблюдении всех условий конспирации, другое судно, не теряя время на разгрузку, причаливало к берегу и забирало невольников.

При этом чем скорее приближалась победа на Кавказе и, соответственно, победа над работорговлей, тем чаще «союзники» мятежных черкесов шли на самые открытые провокации. Самой известной подобной акцией стал инцидент со шхуной «Виксен». 11-12 ноября 1836 года на 20-пушечный бриг «Аякс», патрулирующий Кавказское побережье под командованием Николая Вульфа, поступил приказ контр-адмирала Самуила Андреевича Эсмонта немедленно догнать и захватить неопознанную шхуну, идущую вдоль черноморского побережья.

Захват бригом "Аякс" шхуны "Виксен" у Суджук-Кале

Несмотря на штормовую погоду, через два дня неопознанную шхуну бриг «Аякс» всё-таки задержал в районе Суджук-Кале (ныне Новороссийск). При досмотре была обнаружена соль, которая с незапамятных времён использовалась как валюта в сделках работорговцев, а также наши моряки заметили, что, несомненно, часть груза уже была отправлена на берег. Кроме того, на борту находился «иностранный коммерсант», под личиной которого скрывался весьма известный в узких кругах провокатор и лазутчик Джеймс Белл. Разразился огромный международный скандал, едва не ставший фальстартом Крымской войны.

То, что английский «коммерсант» был не просто в курсе работорговли на Кавказском побережье, но и вовлечён в неё, не вызывает сомнения. И доказательством тому служит не только наличие груза соли на борту, но и использование в прошлом процветающих центров работорговли как мест разгрузки и стоянки судов. Суджук-Кале, где и задержали «Виксен», была некогда не просто форпостом Османской империи, но и крупным рынком невольников. А на составленной позже самим Джеймсом Беллом карте был указан каждый такой рынок предельно точно с привязкой к местности. Вся своеобразная «портовая инфраструктура» работорговцев использовалась и просвещёнными европейцами. Впрочем, в своих мемуарах, пускай и в смазанной форме, сам Белл не отрицал своей осведомлённости о том, с кем он «работает».

Однако главное, чего смогли добиться флот и войска, — это лишение пещерного бизнеса рентабельности. Вышибание подпорки из-под рабской торговли стало весомым ударом по культивированию Портой, Британией и Францией войны руками горцев.

Одну из решающих ролей в разрыве циничной и необычайно выгодной цепи сыграл Черноморский флот. И противостоял он не просто ватаге османских торгашей. Часто его противником становились и профессиональные лазутчики-провокаторы из Европы. Адрианопольский мирный договор, утвердивший новые границы империи, хоть и был формально признан ведущими странами мира, но их желания выгнать Россию с Чёрного моря не ослабил. Даже наоборот.

С 1830-го года, дабы ликвидировать морские коммуникации, по которым в Порту везли рабов, а в Черкесию везли оружие, соль и прочее, Черноморский флот приступил к патрулированию прибрежной территории Кавказского побережья Чёрного моря. Часто данные действия именуют крейсированием. Это невольно вводит читателя в заблуждение насчёт того, что к этим мероприятиям привлекали крупные силы флота. На самом деле на дно рабовладельческие суда пускали и бриги, и корветы, и даже обычные транспорты, вооружённые несколькими орудиями.

В самом начале борьбы с работорговлей у руля Черноморского флота находился прославленный адмирал Алексей Самуилович Грейг. Этот неутомимый флотоводец сам сыграл далеко не последнее место в самом подписании Адрианопольского мира. Ведь именно Грейг успешно командовал флотом в Русско-турецкой войне 1828-29 годов. Однако Алексей Самуилович был уж чересчур деятельной фигурой. К примеру, именно он был инициатором проведения первых раскопок Херсонеса. Поэтому в период его командования регулярное патрулирование отсутствовало. Спорадический контроль за враждебным Кавказским побережьем ограничивался несколькими месяцами в году.

Но даже этого хватило, чтобы зарвавшиеся от собственной жадности османские торговцы почувствовали это на своей шкуре. Отныне суда с грезящими о несметных богатствах османами, ранее швартовавшиеся открыто днём, стали соблюдать все правила конспирации. Любые дневные швартовки ушли в прошлое. Работорговец заранее договаривался с черкесскими партнёрами, чтобы те развели сигнальные костры в определённом месте (оговоренное количество огней). Далее тёмной безлунной ночью османское судно подходило к берегу, разгружалось и тщательно маскировалось. А сам торг шёл уже в горах, дабы случайный патруль не засёк стихийный рынок.

Иван Айвазовский. "Взятие русскими матросами турецкой лодки и освобождение пленных кавказских женщин"

Но и эти действия не всегда оправдывали себя. Турецкие торговцы теперь просто при всём желании не могли вывести в Порту весь живой товар. В итоге стал наполняться рабами внутренний рынок, который и в «лучшие годы» в таком товаре не особо нуждался. Теперь цена на раба уже не могла полностью возместить риски и траты. Но что жило века, не умирает в одночасье. Более того, для многих этот «бизнес» был не просто преступным обогащением или дурной привычкой, а образом жизни, укладом.

В 1832 году де-факто (а с 1834-го де-юре) Грейга на его посту сменил легендарный покоритель Антарктиды, совершивший кругосветное плаванье, отец-основатель Новороссийска и боевой адмирал Михаил Петрович Лазарев. Михаил Петрович занялся развитием Черноморского флота с необыкновенным упорством. Его позиция по подготовке военных моряков была сурова, но крайне эффективна: обучение должно проходить в море в обстановке, максимально приближённой к боевой. Эта позиция порывистого Лазарева, ненавидевшего канцелярскую работу, как нельзя подходила к сложившейся ситуации. Морских целей для нашего флота в акватории хватало.

В связи со сложившейся ситуацией император Николай Павлович в 1832 году ввёл ряд указов. На мятежную территорию Северного Кавказа было запрещено доставлять практически любые грузы, в том числе задействованные в работорговле. Следовательно, любой морской транспорт считался судном контрабандистов при подходе к берегу. А так как грузы чаще всего были только платой за рабов, на обратном пути эти транспорты превращались в рабовладельческие.

Патрулирование усилилось, становясь своеобразной школой для молодых моряков. Уже к 1832-му году каждую неделю либо арестовывали, либо пускали на дно как минимум одно судно. К тому же если среди невольников обнаруживали русских (порой это были пленные солдаты), то самих рабовладельцев запирали в трюме и либо расстреливали судно из пушек, либо просто сжигали его. С некоторых пор завидевшие Андреевский флаг на горизонте работорговцы и контрабандисты, т.е. одни и те же лица, старались избавиться от груза – попросту утопить людей. Но и это не помогало дельцам, после тщательного допроса «в море» правда чаще всего всплывала.

Вскоре на Кавказском побережье, от Анапы до Сухума, начали проводиться дерзкие десанты. На отвоёванной территории возводились укрепления, которые и составили Черноморскую береговую линию. Совместные действия войск и флота на Кавказском побережье были весьма успешны и в каком-то роде даже создали ставшую легендарной троицу генерала Николая Раевского и адмиралов Серебрякова и Лазарева.

Памятник отцам-основателям: Лазареву, Серебрякову и Раевскому. Новороссийск

Поэтому, дабы повысить эффективность борьбы с османскими судами, флот стал часто действовать рука об руку с пешими батальонами «тенгинцев», «навагинцев» и «линейцев». Так, если патрульными кораблями было замечено передвижение противника с целью сокрытия морских судов на суше, то, не имея возможности действовать в чужой стихии, флот обращался к войскам. Таким образом формировалась десантная группа, которую морем доставляли к нужному месту. Подобные десанты были стремительными и краткосрочными, т.к. их основной задачей было сжечь суда нарушителей, а задачи освобождения невольников и ареста (или уничтожения на месте) работорговцев решались по ситуации.

Летом 1837-го года в одной из таких десантных вылазок участвовал и сам Лазарь Серебряков. Русский патрульный корабль засёк, как к берегу в 4 км от реки Джубга пристали два турецких судна, но вовремя уничтожить их корабельной артиллерией не имел возможности. Поэтому группа кораблей, в составе которой был и легендарный бриг «Меркурий» (в 1829 году этот корабль обрёл «бессмертие», выйдя победителем в битве с двумя линейными кораблями османов), приняли на борт десант в составе одного батальона Тенгинского полка. Внезапная высадка была удачной, а оба турецких судна были сожжены.

Однако просто так отдавать Северный Кавказ Российской империи не желала ни Османская империи с её немереным аппетитом, ни Европа, издревле грезящая если не походом на Восток, то вассальным положением пугающе непонятной восточной державы уж точно. Поэтому сначала в западной прессе раскритиковали блокаду берегов Кавказа, выдавая грузы, идущие морем, почти как гуманитарную помощь. А позже и вовсе выставили поставки турецкого и европейского вооружения отнюдь не как плату за рабов, а как «помощь в освободительном движении». Этот информационный «фейк» образца 19 века был крайне необходим, ведь никогда османские торговцы и западные «союзники» не оказывали помощь бесплатно, но оплата рабами была для чувственного обывательского уха слишком дикой.

Иван Айвазовский. "Бриг "Меркурий", атакованный двумя турецкими кораблями"

Для того чтобы максимально усложнить русским задачу замирения Кавказа и ликвидации пещерного бизнеса работорговли, Порта и некоторые европейские страны (Британия и Франция в основном) начали применять самые разнообразные методы. На судах, транспортирующих контрабанду, стали появляться европейские «путешественники», чтобы риск международного скандала сбавлял пыл русских моряков.

Также начали практиковать раздельные рейсы. Одно судно доставляло контрабанду в счёт оплаты за живой товар. После быстрой разгрузки транспорт на всех парусах устремлялся прочь из опасных для него вод. Спустя некоторое время, при соблюдении всех условий конспирации, другое судно, не теряя время на разгрузку, причаливало к берегу и забирало невольников.

При этом чем скорее приближалась победа на Кавказе и, соответственно, победа над работорговлей, тем чаще «союзники» мятежных черкесов шли на самые открытые провокации. Самой известной подобной акцией стал инцидент со шхуной «Виксен». 11-12 ноября 1836 года на 20-пушечный бриг «Аякс», патрулирующий Кавказское побережье под командованием Николая Вульфа, поступил приказ контр-адмирала Самуила Андреевича Эсмонта немедленно догнать и захватить неопознанную шхуну, идущую вдоль черноморского побережья.

Захват бригом "Аякс" шхуны "Виксен" у Суджук-Кале

Несмотря на штормовую погоду, через два дня неопознанную шхуну бриг «Аякс» всё-таки задержал в районе Суджук-Кале (ныне Новороссийск). При досмотре была обнаружена соль, которая с незапамятных времён использовалась как валюта в сделках работорговцев, а также наши моряки заметили, что, несомненно, часть груза уже была отправлена на берег. Кроме того, на борту находился «иностранный коммерсант», под личиной которого скрывался весьма известный в узких кругах провокатор и лазутчик Джеймс Белл. Разразился огромный международный скандал, едва не ставший фальстартом Крымской войны.

То, что английский «коммерсант» был не просто в курсе работорговли на Кавказском побережье, но и вовлечён в неё, не вызывает сомнения. И доказательством тому служит не только наличие груза соли на борту, но и использование в прошлом процветающих центров работорговли как мест разгрузки и стоянки судов. Суджук-Кале, где и задержали «Виксен», была некогда не просто форпостом Османской империи, но и крупным рынком невольников. А на составленной позже самим Джеймсом Беллом карте был указан каждый такой рынок предельно точно с привязкой к местности. Вся своеобразная «портовая инфраструктура» работорговцев использовалась и просвещёнными европейцами. Впрочем, в своих мемуарах, пускай и в смазанной форме, сам Белл не отрицал своей осведомлённости о том, с кем он «работает».

Однако главное, чего смогли добиться флот и войска, — это лишение пещерного бизнеса рентабельности. Вышибание подпорки из-под рабской торговли стало весомым ударом по культивированию Портой, Британией и Францией войны руками горцев.

Свежие комментарии