ХАРАКТЕРНИКИ И ИХ УМЕНИЯ

Так что же это были за люди – характерники? В чем их отличие от простых "смертных"? «Характерниками» - в старину именовали казаков обладающих сверхчеловеческими возможностями.

Они обретали эти умение благодаря многолетней духовной-физической практике, в основе которой знания славянских волхвов Руси (родная ведическая традиция).

Характерники - были искусными воинами и владели энергией творения (Живой) и военной магией. Поэтому с ними связано множество таинственных и чудесных историй. « Характерников – вспоминали о казаках ушедших с Кубани, после её завоевания войсками Суворова – пуля не брала; на реке, бывало, простелят войлок и идут. Катерина хотела подвести их под свою власть, а они не захотели. Чтобы показать силу, бросили войлок на море, взяли землю в сапоги, горилки в баклаги – и отправились в Турцию. Плывут себе и поют» - вспоминает народная молва.

Само слово «характерник» обозначает человека, наделенного "характером - силой", который проявляется необычными, сверхъестественными способностями, и в силу этого уже резко выделяющегося в казачьей среде. Хотя часто бывало и наоборот – люди считали характерником личность сильную, неординарную, и потому приписывала ей чудесные качества.

Так произошло с полковником Семёном Палием, сотником, а позднее наказным атаманом черноморцев Захарием Чепигой. В то же время родовые предания казаков, донесли до нас имена характерников, совсем не упоминавшихся в исторических документах, но имевших, видимо, вполне реальных живых прототипов.

Таких казаков-чародеев нередко именовали также «галдовниками» и «заморочниками», потому как умели они напускать «морок» (туман, сон), а иногда просто называли знахарями и колдунами.

Благодаря своим секретам казаки смогли выстоять в различных войнах

НАПРИМЕР:

в 1637 году казаки захватили турецкий город Азов и перенесли в него свою столицу.

Оскорбленные турки в 1641 году осадили Азов, в историю этот случай вошел под названием «Азовское осадное сидение».

В турецкой армии было 240 тысяч под командованием паши Гусейн-Дели. В городе Азове было около 5 тысяч человек, вместе с гражданским населением и 296 пушек на весь гарнизон.

За все 4 месяца осады казаки не получили ни подкрепления, ни провианта, ни оружия. Турецкий флот регулярно поставлял провиант, боеприпасы и людей своим войскам, стоящим под стенами Азова. За два месяца осады турки понесли огромные потери. Им пришлось перенести свой базовый лагерь подальше от крепости из-за бесконечных ночных вылазок казаков. Казаки пополняли свои запасы за счет турок – во время ночных вылазок.

После двух месяцев осады паша Гусейн-Дели писал в Константинополь: «Воевать Азов нечем, а прочь идти бесчестно. Мы воевали целые царства и торжествовали победы, а теперь несем стыд от горсти незначащих воинов…». Пока турки разрушали крепостные стены Азова, внутри города казаки соорудили вал. Турки разбили и его, но вырос другой вал, и так четыре раза. Все дома в Азове были разрушены, но казаки врылись в землю и еще ожесточенней стали сопротивляться. Турецкие воины очень боялись казаков и называли их «шайтанами», принявшими человеческий облик.

УМЕНИЯ ХАРАКТЕРНИКОВ

Многое умели казаки –характерники могли неделями обходится без пищи и воды; видеть невооруженным глазом за многие сотни километров; обращаться в кошек и в хортов; сутками находится под водой и сухими из воды выходить, а из огня мокрыми выходить и «напускать туман» на врагов и сон навевать; клады находить, и раны заговаривать, и мертвых на ноги ставить, и ядра полами кафтанов ловить на лету, и в мгновение ока переноситься из одного края степи в другой; с помощью особых «верцадел» (зеркал) видеть за несколько верст вокруг себя и знать вражьи замыслы.

Говаривали старые деды, будто эти бессмертники могут и в речки переливаться, и на двенадцати языках сердито разговаривать. Среди других качеств, приписываемых характерникам, были: возможность превращаться в диких зверей, невероятная живучесть и невосприимчивость к боли, умение врачевать, в том числе знание разных трав-корешков и т.п.

Характерники обладающие такими тайными знаниями также могли: отпирать без ключей замки; плавать на лодках по земле, как по морским волнам; перебираться через реки на суконных войлоках или рогожевых циновках; брать в голые руки каленые ядра; жить на дне рек; влазить и вылазить из туго завязанных и даже зашитых мешков; превращать людей в кусты, а всадников в птиц; влазить в обыкновенное ведро и плыть в нем под водою сотни, тысячи верст. Много сохранилось рассказов и о силе казачьих богатырей.

Богатыри у них были такие, каким равных нигде не было. Они толстейшие железные полосы, что снопы в поле, вокруг шеи ляхов и турок скручивали; они страшно тугие луки, над которыми в Польше несколько человек напрасно силились, играючи натягивали.

Одним из знаменитых богатырей считался казак Васюринский, то был такой силач, что когда он только дохнет, то от того дыхания человек с ног упадет. А когда разоряли Сечь, так там был такой силач, который одним дыханием мог бы убить человека.

Как подошел он к причастию, не затаив дыхание, то священник едва с причастием не упал навзничь. "Кто ты таков, казаче?”—"Что ж, я такой-то”. "Изыди же из сего града, а то если узнают о тебе, то погибнешь”.

Так он проявлял силу боевой Живы (безконтакт). Непринятие этого происходило потому, что боевое ремесло характерников было запрещено христианской церковью.

Будущего казака с детства готовили к военной жизни. Буквально с пеленок проводились ритуалы и посвящения .

После рождения до исполнения ребенку года жизни мать купала его каждый день с заговорами: на крепость, на здоровье, на удачу. Ставили родовые обереги: от врагов видимых и невидимых, от пуль, стрел, меча и т.д.

Когда у младенца прорезался первый зуб, отец сажал сына на коня и наблюдал: если ребенок хватался за гриву, какие качества характера проявляет, на что обратить внимание.

Обучение проводилось в играх в "жмурках" - развивали слух, в "гляделках" - рассмотреть что-то мелкое на расстоянии - зрение, также и сфизической силой и сноровкой - "доганялки", бег на перегонки, "рубить лозу" и т.д

Юноше, который хотел стать характерником, приходилось пройти много испытаний и многому научится и познать секрет Силы, который заключался в самом образе жизни.

Характерничество - это прямое проявление Кудесничества (славянский шаманизм), поэтому казаки знают "язык" камей, растений и животных. Чтобы сорвать, к примеру, лопух, будущий казак- характерник разговаривал с ним , просил разрешения его сорвать: «Лопух-лопушок, открой свой душок, открой свое сердце, дай мне здоровья». Лопуху объясняли, что от него хотят (киевский ученый Виктор Жуков доказал в своих опытах, что растения слышат речь, чувствуют наше настроение).

Характерные казаки разговаривали с землей перед тем, как лечь на нее, обращались к ветру, морозу, воде, огню, чтобы стихия помогала им.

В казачих родах и общинах (Родовое Казацтво)в целом, был сухой закон, и только по праздникам разрешалось пить медовуху, сидир, пиво , но не больше природного градуса брожения (без перегонки) и эта культура поведения прививалась с детских лет.

Когда казачонок подрастал он отдавался на обучение к опытным казакам и старшинам. Таких ребят называли соколятами, а когда подрастали джурами. Срок подготовки не регламентировался, но был не менее чем 10 лет. Конец подготовки определялся наставниками.

Групповые военные обучения джур проводились в казачьих школах, но вообще знания из тактики передавались им в ходе несения службы вместе с взрослыми казаками.

Молодежь постоянно развивала свои естественные задатки, совершенствовала тело и привычки в разных видах соревнований - борьбе и танцах и различных упражнениях включающих в себя и умение в совершенстве владеть верховой ездой, всеми видами оружия и ведение боевых действий.

Довольно обычными были такие элементы верховой езды, которые сейчас можно наблюдать только в цирке. Казаки могли перепрыгивать через лошадь на полном скаку, скакать на лошади, стоя в седле на голове, переползать под брюхом лошади и др.

Были и такие упражнения, например парня связывали веревкой, бросали с крутого склона, и пока он летел вниз, должен был развязаться. Проводились также соревнования: по гребле, плаванию, нырянию, бегу, прыжкам, конным гонкам, стрельбе, фехтовании, и т.п.., а также соревнование по разным видам борьбы : «Гойдку», «Накрест», «На поясах» и «На палках».

Все это готовило будущего характерника к овладению "Триглавом", который считался считался вершиной боевого искусства, его еще называли «Хозяин ночи» .

Практикуя боевую "Живу", лучшие ученики достигали эффекта, когда «тело начинало играть» и при ударах соперника, тело просто было неуязвимо, а при ранениях боль не ощущается.

В танцах Гопак, Метелица, Аркан юноши готовились к бою. В праздничные дни казаки развлекались кулачными боями. С этой целью на площади они разделялись на две лавы или партии, и вступали в бой. И вот такими занятиями казаки на столько развивали свои внутренние возможности, что современники были убеждены в том, что в них вселялись сверхъестественные силы и что они владели чарами, т.е., становились характерниками.

Но кроме боевых искусств чтобы стать настоящим характерником казаки учились умело влиять на психику неприятеля: вызывать у него испуг, демонстрировать свое превосходство, навевать «ману», «пленить сознание» и т.п.. И только обучившись всему этому они переходили в разряд характерников. Об этом поговорим в следующих частях...

Все это сохранено и практикуется школой КБИ "Триглав" и до сегодня.

Сварг Козак

У разных народов встречаются самые необычные подходы и правила в том, что касается стрижки и отращивания волос.

===========================================

Традиционной российской прической считается длинная коса без создания объема у корней. Самым распространенным вариантом является классическая ее вариация из трех прядей. Иногда в косу вплетают различные ленты и декоративные элементы. В современном обществе девушки часто носят распущенные волосы, а также различные стрижки.

А что же у других народов?

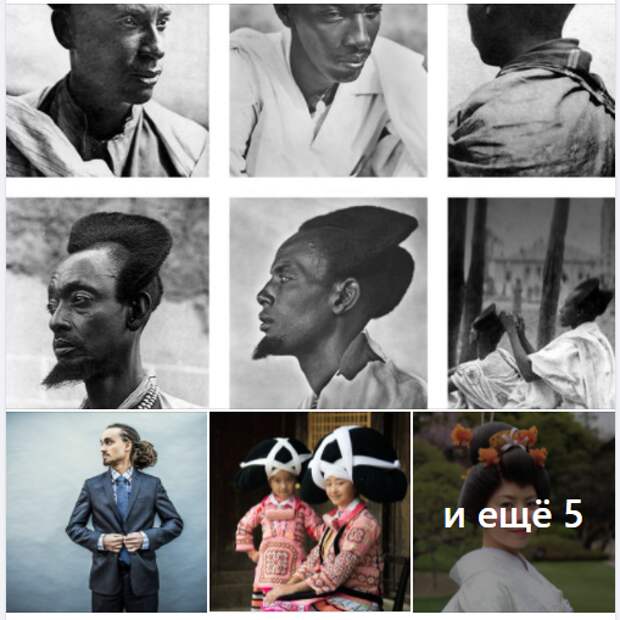

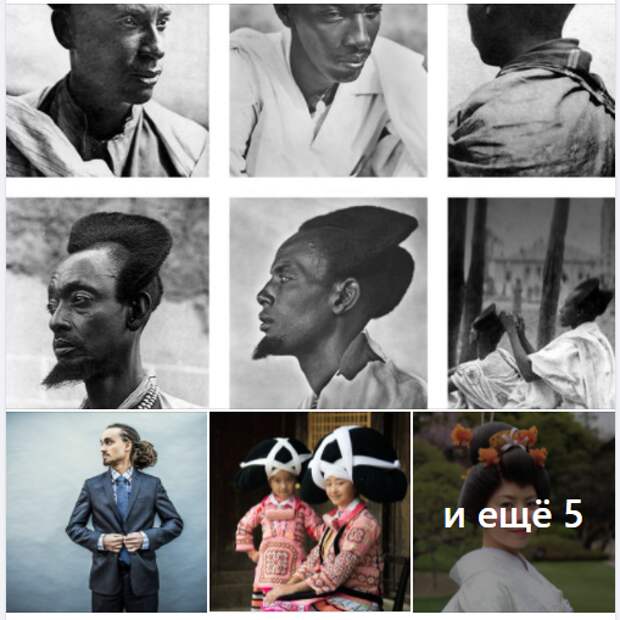

Амасунзу (фото 1).

Так называется традиционная прическа жителей африканской Руанды. Она существует во множестве разных вариантов, но отличается тем, что часть волос выстригается, а оставшиеся по краям и/или в середине головы отращивают в форме полумесяцев. Амасунзу была распространена в Руанде до конца XX века. Ее носили мужчины как символ своей силы, храбрости и социального статуса. Если такой стрижки у человека не было, к нему относились с подозрением. Также амасунзу делали незамужние женщины после 20 лет — так они показывали, что свободны и готовы к вступлению в новый брак. Со временем прическа вышла из моды, но с некоторых пор многие молодые люди в Руанде вновь ею интересуются.

Дреды (фото 2).

Дреды известны многим как прическа, созданная из спутанных в локоны волос. Их история восходит к глубокой древности, однако на Ямайке дреды имеют особое значение. Именно там в 1950-х возник термин dreadlocks, а прическа получила распространение среди растаманов, сторонников движения растафарианства. Они сравнивали дреды с львиной гривой и считали ее признаком величия, мужества и божественной силы. Популярности дредов поспособствовал и ямайский музыкант Боб Марли. Растаманы обычно выращивают дреды самостоятельно, а желающие обзавестись такой прической в Европе для экономии времени и усилий прибегают к помощи специалистов.

Шиньоны мяо (фото 3).

Женщины проживающей в Южном Китае группы народов мяо известны на весь мир своими «рогатыми» прическами. По случаю торжеств и праздников они закрепляют на голове большой деревянный гребень, на который восьмеркой наматываются волосы, веками собираемые женщинами семьи. Намотанные на гребень волосы перехватывают лентами из белых шерстяных нитей. Женщины семьи продолжают эту традицию, ежедневно собирая выпадающие при расчесывании волосы для будущих поколений. В прошлом такую прическу нужно было сооружать на голове каждый день, однако со временем от нее отказались из-за громоздкости и неудобства.

Вообще, с древних времен прическа в Китае считалась отражением статуса человека. Наибольшей популярностью пользуются множественные пучки с использованием шпилек. Особое внимание уделялось их фиксации. Такие прически устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, но расчесать волосы после подобной укладки становится проблематично.

Симада (фото 4).

Симада — это традиционная прическа женщин в Японии. Внешне она напоминает пучок. У симады множество разновидностей, которые могут рассказать о социальном статусе своей носительницы и роде ее занятий. Например, в наши дни такие аучки нередко носят гейши. Чтобы сделать симаду, волосы разделяют на пять частей, которые по-разному фиксируются на голове. Раньше основную часть прически так туго закрепляли лентой, что у женщин на макушке начинала появляться лысина, поэтому сегодня гейши предпочитают парики, имеющие форму симады.

Прически фаллер (фото 5).

Фаллерами называют женщин, которые принимают участие в празднике Фальяс в испанской Валенсии. По случаю торжеств они не только наряжаются, но и делают на голове замысловатые прически, напоминающие укладку волос принцессы Леи из «Звездных войн». Несмотря на изящество прически, на нее уходит много времени, не говоря о том, что косы и гребни много весят. На затылке делают самый крупный пучок, а по бокам, прямо на ушах, закрепляют круглые шиньоны, украшенные расположенными крест-накрест шпильками.

Чонмаге (фото 6).

Чонмаге носили японские самураи в XVII–XIX веках. Часть волос с передней части головы и на макушке выбривалась, а из оставшегося на затылке собирали узел. Сначала прическу носили для того, чтобы шлем во время боя лучше держался на голове, а волосы смягчали удар. Позднее она стала признаком определенного социального положения. В настоящее время чонмаге носят многие обладатели длинных волос, правда, они ничего не выбривают, а только собирают волосы в пучок. Кроме того, такая прическа распространена среди борцов сумо.

Пейсы (фото 7).

Пейсы — длинные пряди волос на висках, которые носят ортодоксальные евреи. В Торе есть заповедь, согласно которой нельзя сбривать волосы на висках. Иудаизм предписывает, что длина волос не должна быть меньше 0,6 см, но многие евреи стремятся подчеркнуть, что они соблюдают закон, поэтому оставляют значительно более длинные волосы. Обычно пейсы носят вместе с головным убором и бородой.

Айдар (последняя фотография).

Айдар предполагал отращивание косы у мужчин. При этом остальные волосы состригали, на голове оставляли один клок волос, из которого и заплетали косу. Этот обычай был распространен у казахов и других азиатских кочевых народов. Считалось, что коса защищает мужчин от сглаза. Как и многие другие народы, у которых мужчины отращивали волосы, казахи верили в силу волос. Нередко косу украшали декоративными элементами, в том числе бусинами и камнями.

Прически Эфиопии поражают воображение своей сложностью и замысловатостью. В особом почете у местных жителей множественные косички. Их заплетают от самых корней, в дальнейшем формируя хвост или объемный пучок. Подобные прически делают не только женщины, но и мужчины.

В Узбекистане принято заплетать 5-8 косичек среднего размера, предварительно сделав пробор-фарк. Такой выбор обусловлен жарким климатом страны. Подобную прическу можно было носить в течение недели. На торжественные мероприятия местные жители заплетают больше косичек и вплетают в них разноцветные нити.

Французские женщины считаются настоящим эталоном стиля и женственности. Они предпочитают короткие аккуратные стрижки. Чаще всего дамы стараются тщательно укладывать прическу, создавая при этом эффект легкой небрежности на волосах.

К наиболее распространенным вариациям стрижек относят:

• боб;

• французский выщип;

• каре;

• паж

Прически в Конго отличаются неординарностью. Волосы частично сбривают, оставляя небольшие островки. Из них плетут тугие косы, торчащие в разные стороны.

В Судане чаще всего встречаются девушки с покрытой головой. Поэтому сложные прически там не любят. Чаще всего местные жительницы распускают волосы или собирают их в хвосты и косы.

Процесс создания причесок у местных жителей Анголы длительный и трудоемкий. Они вплетают в мелкие косы шкуры животных, сено и разнообразные украшения природного происхождения. В сильную жару женщины покрывают голову платками.

В Баварии девушки заплетают волосы в косы, после чего формируют из них сложные прически. Зачастую встречаются и носительницы причесок 50-х годов. Они представляют собой высокие пучки, в которые вплетены декоративные элементы.

Жительницы Намибии отличаются роскошными длинными волосами. Это обусловлено тем, что они не стригут их с самого рождения. Традиционными прическами этого народа считают толстые косы, выполненные нетривиальным плетением.

Жители Новой Гвинеи стараются тщательно следить за своими прическами, поскольку они выполняют важную функцию – защищают от солнца. От природы у них кучерявые пышные волосы, которые папуасы придавливают специальным обручем. Это позволяет получить достаточно забавную прическу в форме шляпы.

Представители древнего народа Майя выбривали переднюю часть головы и прижигали ее, чтобы волосы в дальнейшем не росли. Из волос на затылке формировали хвост или косу. Замужние женщины делали из кос рога. Молодые девушки носили распущенные волосы.

У жительниц Индии принято зачесывать волосы назад и убирать их в пучок. Чтобы придать ему устойчивость, внутрь помещали специальную подушечку. Также широко распространены косы из разных видов плетения.

Южноамериканские индейцы привыкли подстригать волосы «под горшок». В этих целях они использовали факел. Поэтому кончики прядок стандартно были черными, обожженными.

Индейцы, населявшие Северную Америку, предпочитают распускать волосы или убирать их в тугие жгуты на затылке. Из височных прядей нередко заплетают косички. В качестве украшений прически используют перья или цветы.

10 самых маленьких стран в мире.

===========================================

Самые маленькие страны в мире - Ватикан, Монако, Науру, Тувалу и некоторые другие.

В список вошли также ассоциированные государства. Они представляют собой форму конфедерации из объединившихся на двусторонней основе неравнозначных государств, при которой меньшее государство, формально сохраняя суверенитет и независимость, доверяет значимую часть своих властных полномочий большему государству.

10-е место: Мальта.

Республика Мальта, название которой происходит от древнефиникийского malat («гавань, убежище»), расположено в Средиземном море. Этот остров площадью 316 км, расположенный в центре морских путей из Европы в Азию и Африку, привлекал завоевателей издавна. В VIII веке до н.э. его начали колонизировать финикийцы и греки. Затем Мальту поочередно захватывали карфагеняне, римляне, византийцы, арабы, норманны, испанцы. Мальта – парламентская республика, население ее составляет 425,5 тыс. человек (2011 год).

9-е место: Мальдивы.

Популярная туристическая «здравница» есть не что иное, как Мальдивская республика, расположенная на группе из 20 атоллов в Индийском океане. Ее территория – 298 км, население же составляет около 400 тыс. человек (на 2013 год). Столица республики – город Мале. Большая часть жителей – выходцы из Южной Азии и Ближнего Востока. По вероисповеданию население Мальдив относится к суннитам. Любой из островов государства можно пересечь за 1,5-2 часа.

8-е место: Сент-Китс и Невис.

Страна расположена в восточной части Карибского моря, ее площадь равна 261 км, населяет государство всего 50 тыс. человек (2010 год). Столица страны – город Бастер – находится на острове Сент-Китс. Коренные жители – карибы. Сами же острова были открыты Колумбом в 1493 году, однако испанцы не стали их колонизировать. Впрочем, потом за них основательно взялись англичане. Сегодня федерация Сент-Китс и Невис является независимым членом Британского содружества.

7-е место: Маршалловы Острова.

Республика находится в Микронезии и ассоциирована с США. Общая площадь суши – 181,3 км, а население насчитывает порядка 53 тыс. человек (2011 год). Столица – город Маджуро. Острова названы в честь английского капитана Джона Маршалла, который вместе с другим капитаном – Томасом Гилбертом (в честь последнего названы соседние острова) исследовал эту территорию в 1778 году.

6-е место: Княжество Лихтенштейн.

По форме правления Лихтенштейн относится к конституционной монархии. Находится государство в Западной Европе, в красивейших отрогах Альп. По западной части страны протекает одна из крупнейших европейских рек – Рейн. Ассоциировано с Швейцарией. Название страны происходит от правящей династии Лихтенштейн. Площадь этого карликового государства – 160 км. Столица – город Вадуц. Численность населения на конец 2012 года составляла без малого 37 тыс. человек. Несмотря на крошечные размеры страны, в ней находится несколько важных объектов культуры, среди которых Художественный музей Лихтенштейна – крупнейший международный музей современного искусства.

5-е место: Сан-Марино.

Республика Сан-Марино со всех сторон окружена Италией. Если учитывать нынешние границы Сан-Марино, то оно является самым старым государством Европы. Название его происходит от христианского святого – каменотеса Марино, который, согласно легенде, и основал государство. Общая площадь государства составляет всего 60,57 км. Население – 32 тыс. человек (2011 год).

4-е место: Тувалу.

Общая площадь суши Тувалу, тихоокеанского государства в Полинезии, занимает всего 26 км, а населяют страну чуть больше 11 тыс. человек (2011 год). Столица государства – город с несолидным для русского слуха названием Фунафути. Острова Тувалу были открыты мореплавателем Альваро Менданьей де Нейрой в 1568 году, на протяжении большей части XX века Тувалу считалось британской колонией и получило независимость в 1978 году. Современное название (на языке тувалу оно означает «восемь стоящих вместе») архипелаг получил только в 1975 году. Первое название – Лагунные острова – ему дал первооткрыватель, а в 1819 году архипелаг назывался Острова Эллис.

3-е место: Науру.

Республика Науру тоже находится на острове (с одноименным названием), расположенном в западной части Тихого океана, в 42 км к югу от экватора. Площадь страны составляет 21,3 км, население – немногим более 10 тыс. человек (2011 год). Независимость государство получило в 1968 году. Науру бьет рекорды по множеству позиций: самая маленькая независимая республика на планете, самое маленькое островное государство, самое маленькое государство за пределами Европы и единственная в мире республика без официальной столицы.

2-е место: Монако.

Княжество Монако ассоциировано с Францией, расположено на юге Европы на берегу Лигурийского моря, на суше граничит с Францией. Монако – одна из самых маленьких и при этом наиболее густонаселенных стран мира. Так, при площади всего 2,02 км население составляет почти 36 тыс. человек, то есть порядка 17 814 человек на км?! Помимо крошечных размеров Монако известно благодаря своему казино в Монте-Карло и проводимому здесь этапу чемпионата «Формулы-1» – Гран-при Монако.

1-е место: Ватикан.

Государство Ватикан, как известно, находится внутри территории Рима и является самым маленьким официально признанным государством в мире. Ассоциировано с Италией. Статус Ватикана в международном праве звучит так: «вспомогательная суверенная территория Святого Престола, резиденции высшего духовного руководства римско-католической церкви». Форма правления – абсолютная теократическая монархия, пожизненный глава государства – Папа Римский. Площадь составляет 0,44 км, а население – 842 человека (2014 год). Ватикан имеет некоммерческую плановую экономику и существует за счет пожертвований католиков всего мира. Большая часть населения имеет статус духовенства и является членами папских правительств, а рабочие (садовники, дворники и т.д.) – это, как правило, граждане Италии.

И еще.

Суверенный Иерусалимский Военно-монашеский Орден Госпитальеров Родоса и Мальты имени Св. Иоанна – с населением 3 человека (Великий магистр, Великий командор и Великий канцлер). Орден располагается на вершине Авентина, неподалеку от Колизея и Большого цирка.

Палаццо ди Мальта – не самое приметное здание, и лишь увидев странно знакомый красный флаг с белым латинским крестом и прочитав надпись на дверях, знающий человек вдруг поймет, что перед ним территория суверенного государства (площадью целых 0,012 кв км), признанного 105 странами, с сотней из которых у него установлены дипломатические отношения. Государства, имеющего право выдавать собственные паспорта, выпускать марки и чеканить монету.

Официальные языки этого государства – латинский и итальянский, а титул его главы звучит словно заклинание из прежних времён:

"Божией милостью Священного Странноприимного Дома Святого Иоанна Иерусалимского и военного (рыцарского) Ордена Святого Гроба Господня Смиренный Магистр и со Убогими во Христе Иисусе Охранитель".

А ведь ещё были титулы князя Священной Римской империи, правящего князя Родоса и Мальты, потерянные ныне. Но нынешний Смиренный Магистр и Охранитель всё ещё обладает рангом кардинала и принца королевской крови, пользуясь, таким образом, одновременно титулами Преимущества (который на русский язык чаще всего переводится как "Высокопреосвященство") и Высочества: Ваше Преимущественнейшее Высочество – так полагается теперь обращаться к нему. Его предшественники именовались:

Ректор – до лета 1099 г.

Магистр – до 1489 г.

Великий магистр – до 1805 г.

Лейтенант магистра (то есть лицо, магистра замещающее) – до 1879 г.

Мальтийский орден осуществляет свою деятельность через 12 приоратов (древнейшие образования, их число неизменно), 47 национальных ассоциаций (число которых может увеличиваться с образованием ассоциаций в новых странах), 133 дипломатические миссии, 1 международную службу помощи и 33 службы спасения, а также через многочисленные больницы, медицинские центры и специализированные фонды. Мальтийский орден не преследует никаких экономических или политических целей и не зависит ни от какого государства или правительства. Ордену принадлежит магистральная библиотека, где собрана коллекция старинных книг, рукописей, фотографий, эстампов и карт.

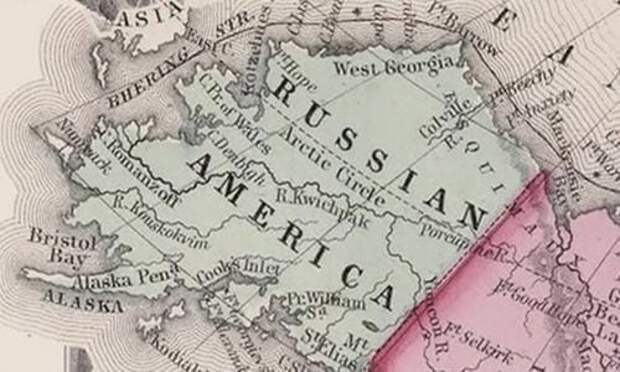

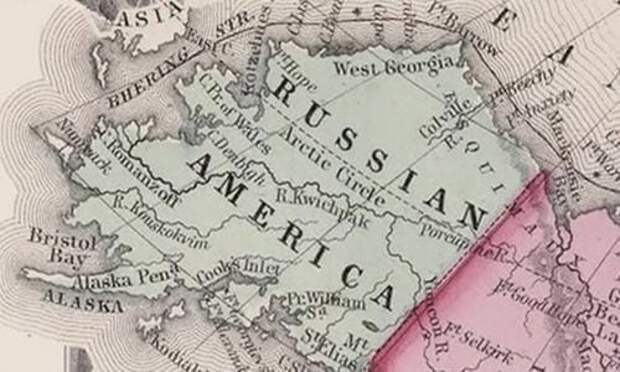

В 1867 году Аляска перестала быть частью России. До сих пор эта страница русской истории многими читается по диагонали, порождая массу мифов. Вроде тех, что Аляску продала Екатерина II, и Россия сдала Аляску в аренду.

7 тайн продажи Аляски:

К моменту продажи Аляски дружеские отношения России и Америки достигли своего апогея. Во время Крымской войны Америка неоднократно подчеркивала, что в случае расширения границ конфликта она не будет занимать антирусскую позицию. Договор о продаже Аляски совершался в глубокой тайне. Поразительно, но при достаточно высоком уровне тогдашней разведки, информация не просочилась к третьим лицам. Лондонская «Таймс» озабоченно писала тогда о взаимной «загадочной симпатии», существующей между Россией и США. Недовольство и озабоченность Лондона были обоснованными: договор 1867 года не только сделал Россию и Соединённые Штаты ближайшими соседями, но и позволил американцам со всех сторон окружить британские владения в Северной Америке.

На одном из званых обедов в честь русской делегации американский генерал Уэлбридж заявил: «Провидение указало, что должно быть два великих полушария, Восточное и Западное. Первое должна олицетворять Россия, а второе – Соединённые Штаты!» Конечно, это была хорошая дипломатическая игра, но факт остаётся фактом: Россия серьёзно поддержала Америку в её возвышении. Покупка Аляски укрепила Штаты, деньги, оплаченные за неё, окупились за короткий срок, стратегический же плюс для США от этой сделки просто невозможно переоценить.

Сделка о продаже Аляски уникальна тем, что она заключалась в очень узком кругу. О предполагаемой продаже знали всего шесть человек: Александр II, Константин Романов, Александр Горчаков (министр иностранных дел), Михаил Рейтерн (министр финансов), Николай Краббе (морской министр) и Эдаурд Стекль (посланник России в США). О том, что Аляска продана Америке стало известно только спустя два месяца после совершения сделки. Инициатором её традиционно считается министр финансов Рейтер.

За год до передачи Аляски он направил Александру II специальную записку, в которой указал на необходимость строжайшей экономии и подчеркивал, что для нормального функционирования империи требуется трехлетний иностранный заем по 15 млн руб. в год. Таким образом, даже нижний предел суммы сделки, обозначенный Рейтером в 5 млн рублей мог бы покрыть треть годового займа. Кроме того, государство ежегодно выплачивало дотации Российско-Американской компании, продажа Аляски избавило Россию от этих расходов. От продажи Аляски РАК не получила ни копейки.

Ещё до исторической записки министра финансов идею продажи Аляски высказывал генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев-Амурский. Он говорил о том, что в интересах России было бы улучшить отношения с Соединенными Штатами для усиления позиций на азиатском побережье Тихого океана, дружить с Америкой против англичан.

Аляска была для России настоящей золотой жилой. В прямом и переносном смысле. Одним из самых дорогих приобретений Аляски был ценный мех калана, который стоил дороже золота, но из-за жадности и недальновидности добытчиков, уже к сороковым годам XIX века ценные зверьки были практически уничтожены. Кроме того, на Аляске была обнаружена нефть и золото. Нефть в то время использовалась в лекарственных целях, золото же, найденное на Аляске, по иронии истории стало одним из стимулов продать Аляску поскорее.

Американские старатели начали прибывать на Аляску и русское правительство вполне обоснованно опасалось того, что вслед за старателями придут и американские войска. Россия к войне готова не была. Отдавать Аляску, не получив за неё ни гроша, было по меньшей мере неосмотрительно.

4 МОРМОНЫ И ПОЛЗУЧАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ

За десять лет до продажи Аляски Э.А.Стекль в 1857 г. направил в Петербург депешу, в которой изложил слух о возможной эмиграции представителей религиозной секты мормонов из США в Русскую Америку, на что ему в шутливой форме намекнул сам американский президент Дж.Бьюкенен. Хотя речь шла только о слухах, Стекль с тревогой писал, что в случае массового переселения американских сектантов на Аляску перед русским правительством встанет альтернатива: оказать вооруженное сопротивление или отказаться от части своей территории.

Кроме того, имела место “ползучая колонизация”, которая состояла в постепенном переселении англичан и американцев на территории Русской Америки и на смежные с ней земли. В начале 1860-х годов британские контрабандисты начали селиться на российской территории в южной части арх.Александра, несмотря на формальные запреты колониальной администрации. Рано или поздно это могло привести к напряженности и военным конфликтам.

18 октября 1867 года, в 15 часов 30 минут состоялась смена флага на флагштоке перед домом главного правителя Аляски. Американские и русские войска выстроились у флагштока. По сигналу два унтер-офицера стали спускать флаг русско-американской компании. Церемония не теряла градуса торжественности до тех пор, пока флаг не запутался за веревки на самом верху, а фалинь не оборвался. По распоряжению русского комиссара несколько матросов бросились лезть наверх, чтобы распутать флаг, который висел на мачте в лохмотьях. Не успели снизу крикнуть матросу, который первый долез до него, чтоб он не бросал флаг вниз, а слезал бы вместе с ним, как тот бросил его сверху: флаг угодил упасть прямо на русские штыки. Конспирологи и мистики в этом месте должны ликовать.

Эдуард Стекль сыграл значительную роль в продаже Аляски. С 1850 года он исполнял обязанности поверенного в делах российского посольства в Вашингтоне, а в 1854 году занял должность посланника. Стекль был женат на американке и был глубоко интегрирован в высшие круги американского общества. Обширные связи помогли ему осуществить сделку, он активно лоббировал интересы своего руководства. Для того, чтобы склонить сенат США к покупке Аляски, давал взятки и использовал все свои связи.

Стекль остался недоволен своим вознаграждением в размере 25 тысяч долларов и ежегодной пенсией в 6 тысяч рублей. Эдуард Андреевич ненадолго прибыл в Петербург, но после отбыл в Париж. До конца жизни он сторонился русского общества, как и оно его. После продажи Аляски у Стекля была дурная слава.

Самая главная тайна продажи Аляски заключается в вопросе: “Где деньги?”. Стекль получил чек на сумму 7 миллионов 035 тыс. долларов – из первоначальных 7,2 миллионов 21 тысячу он оставил себе, а 144 тысячи раздал в качестве взяток сенаторам, голосовавшим за ратификацию договора. 7 миллионов было переведено в Лондон банковским переводом, а уже из Лондона в Петербург морским путем повезли купленные на эту сумму золотые слитки.

При конвертации сначала в фунты, а потом и в золото было потеряно еще 1,5 миллиона, но и это было не последней потерей. Барк «Оркни» (Orkney), на борту которого был драгоценный груз, 16 июля 1868 года затонул на подходе к Петербургу. Было ли в нем на тот момент золото, или оно вообще не покидало пределов Туманного Альбиона, неизвестно. Страховая компания, застраховавшая судно и груз, объявила себя банкротом, и ущерб был возмещен лишь частично.

Скорее всего, золота на “Оркни” не было. Во время поисковой операции оно найдено не было. Куда делось – главная загадка продажи Аляски. Существует версия, что эти деньги пошли на закупку материалов для строительных дорог, но куда интереснее думать, что деньги загадочно исчезли, иначе какая это тайна?

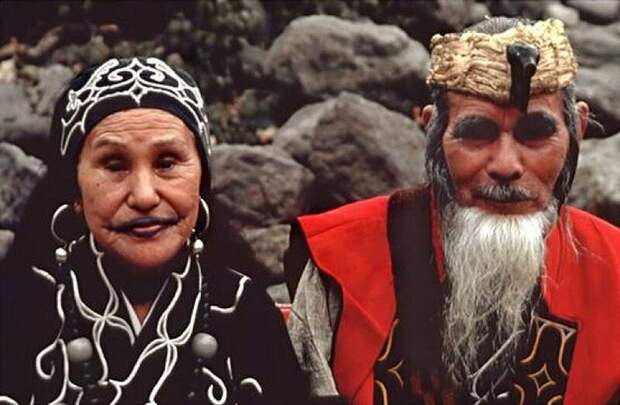

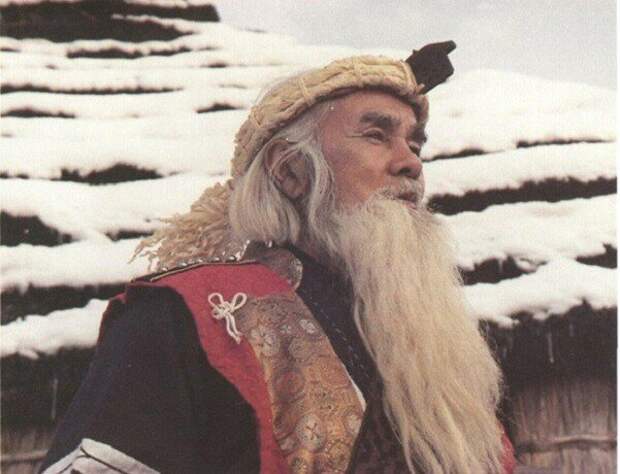

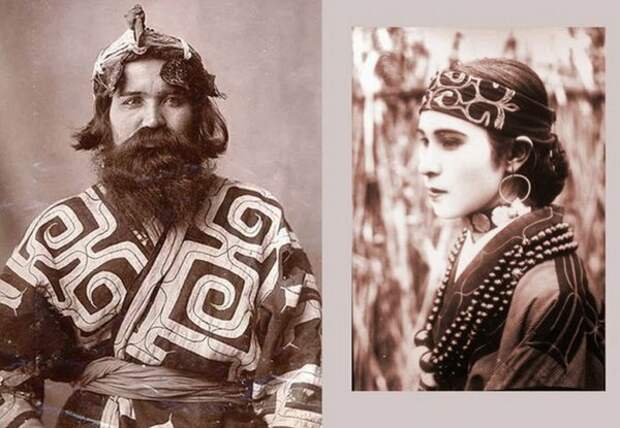

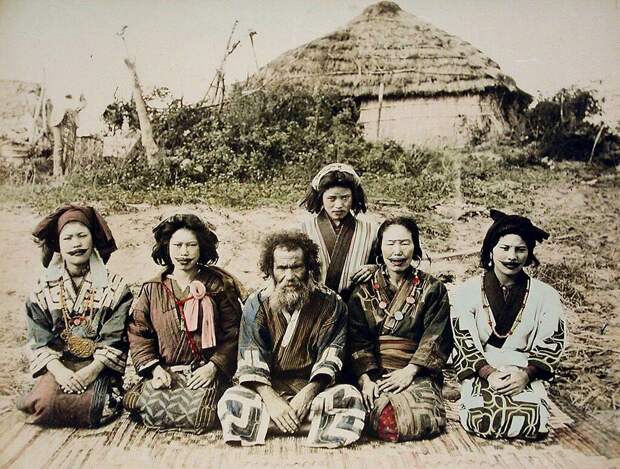

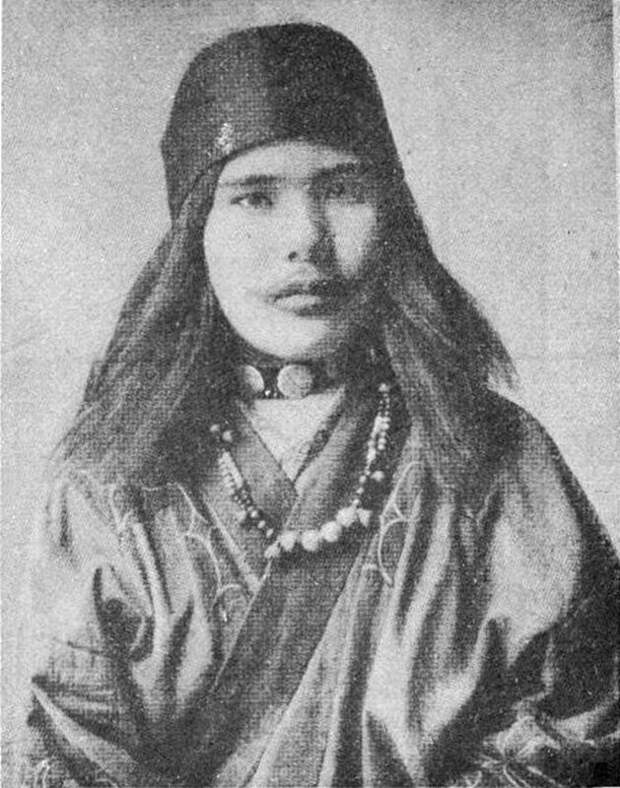

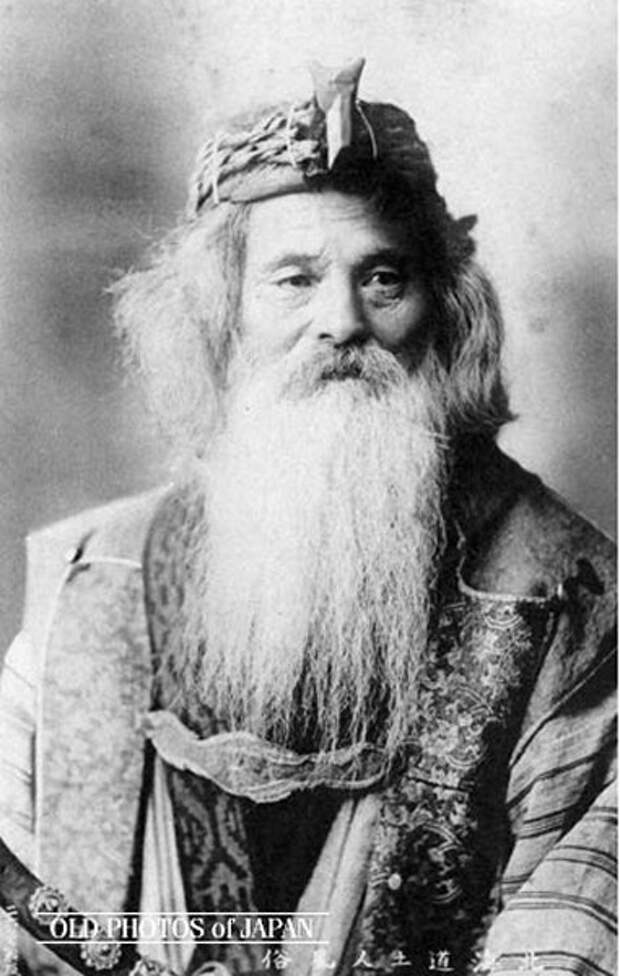

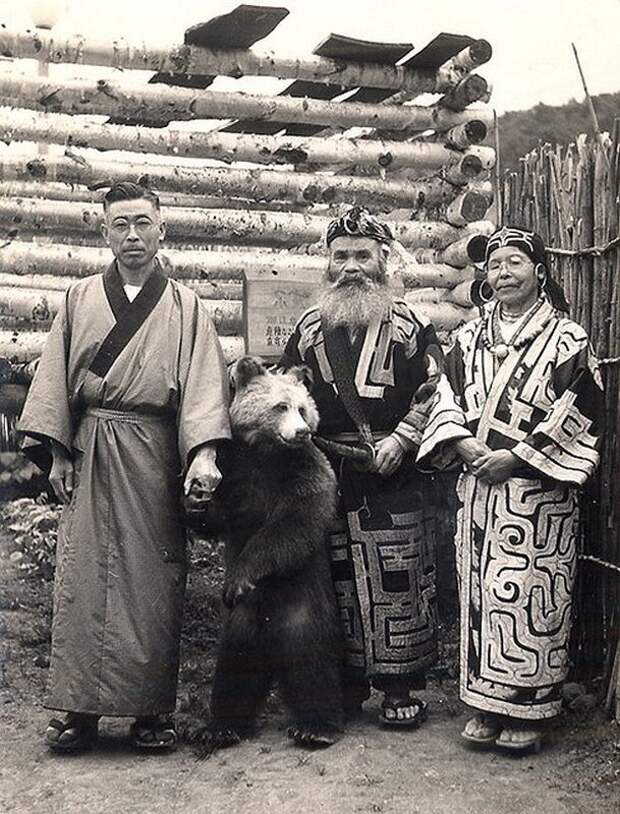

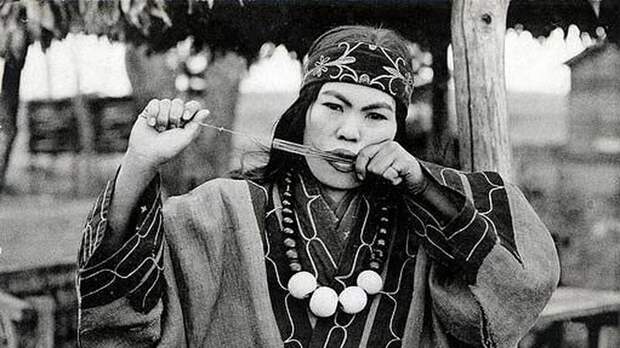

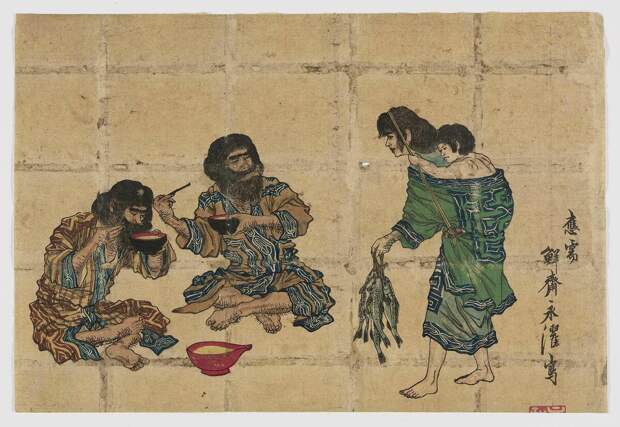

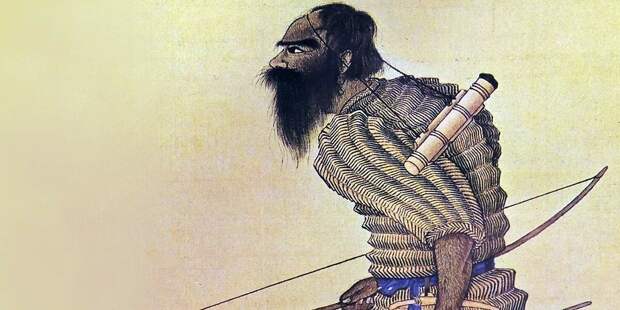

Айны — коренной народ Японии

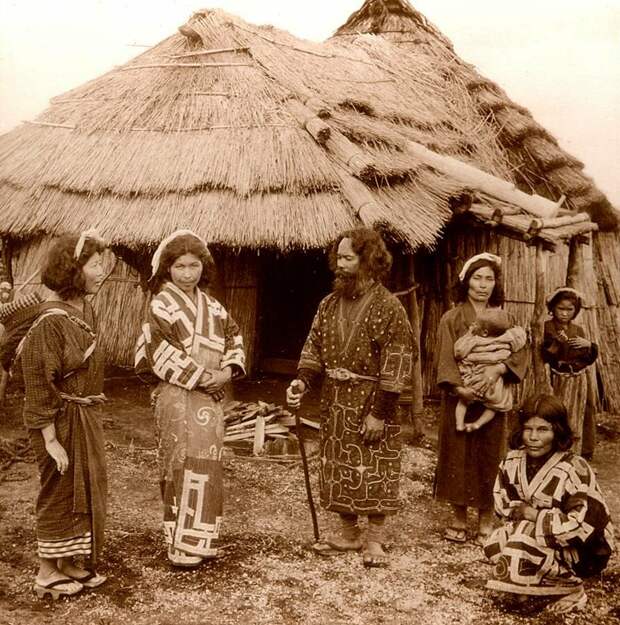

Айны (букв.: «человек», «настоящий человек») — народ, древнейшее население Японских островов. Некогда айны жили также и на территории России в низовьях Амура, на юге полуострова Камчатка, Сахалине и Курильских островах. На Японских островах айны появились около 13 тыс. лет до н. э. и создали неолитическую культуру Дзёмон. Впоследствии, японцы заимствовали многие традиции и ритуалы, делающие японскую культуру столь непохожую на другие культуры региона. В частности, это касается самурайского кодекса чести и сеппуку.

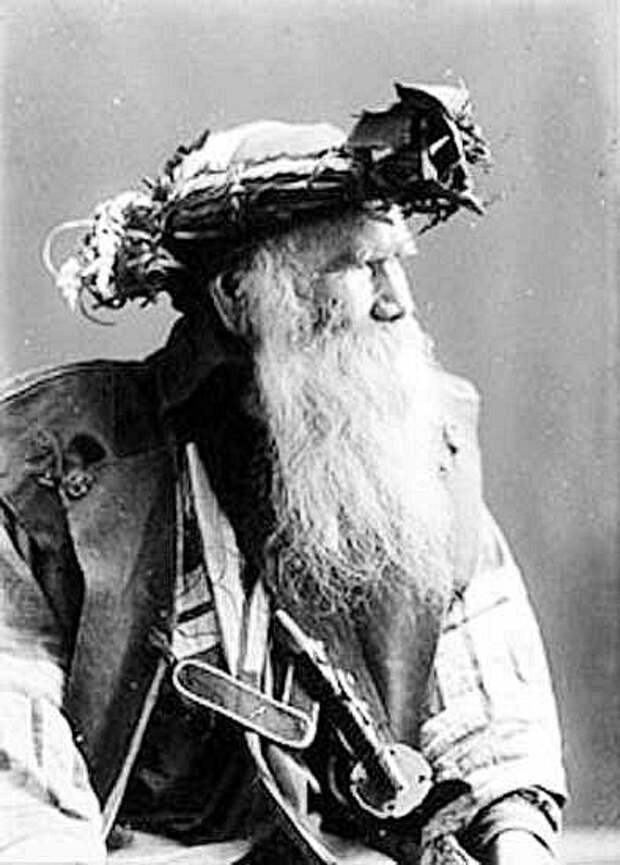

Происхождение айнов в настоящее время остаётся неясным. Европейцы, столкнувшиеся с айнами в XVII веке, были поражены их внешним видом. В отличие от привычного вида людей монголоидной расы со смуглой кожей, монгольской складкой века, редкими волосами на лице, айны обладали необыкновенно густыми волосами, покрывающими голову, носили огромные бороды и усы (во время еды придерживая их особыми палочками), австралоидные черты лица их по некоторому ряду признаков были похожи на европейские. Несмотря на жизнь в умеренном климате, летом айны носили лишь набедренные повязки, подобно жителям экваториальных стран. Имеется множество гипотез о происхождении айнов, которые в целом могут быть подразделены на три группы:

-Айны родственны европеоидам (кавкасионной расе) — этой теории придерживались Дж. Бэчелор, С. Мураяма.

-Айны родственны австронезийцам и пришли на Японские острова с юга — эту теорию выдвинул Л. Я. Штернберг и она доминировала в советской этнографии.

-Айны родственны палеоазиатским народностям и пришли на Японские острова с севера/из Сибири — такой точки зрения придерживаются в основном японские антропологи.

Окончательно вопрос о том, откуда пришли айны так и не решен. Известно лишь, что, когда японцы высадились на Хонсю, значительная часть его уже была заселена айнами. Об этом свидетельствуют, в частности, строки одной из старейших японских книг, датированной 712 годом: «Когда наши августейшие предки спустились с неба на лодке, на этом острове они встретили несколько варварских племен, наиболее свирепыми из которых были айны». Упоминание об айнах мы находим и в древней китайской хронике, относящейся к эпохе Ханьской династии (189 год до н.э.—30 год н.э.).

Японцы, перенимая айнские названия, как правило, сильно искажали их звучание. То же самое, по мнению английского исследователя, произошло и с названием священной японской горы. Он считает, что иероглифическое значение слова Фудзияма — «гора богатства» — меньше соответствует облику потухшего вулкана, чем первоначальное айнское название — «хучи нубури», что означает «гора богини огня». Культ богини огня всегда был развит у айнов, поэтому вполне естественно, что они назвали вулкан ее именем. С течением времени, согласно гипотезе, айнское «хучи» превратилось в японском языке в «фудзи», а вместо «нубури», что в переводе с айнского означает «гора», был подставлен японский эквивалент — «яма».

В эпоху первых контактов с японцами айны жили обособленными кланами, которые носили имена различных диких зверей: медведя, лисы, совы, ястреба. Культура айнов находилась на неолитической ступени развития. Однако это не помешало айнам долгие годы быть грозными соперниками японцев. Военная экспансия японцев встречала героическое сопротивление айнов, японские войска не раз терпели жестокие поражения. Однако силы были неравными.

К XIII веку почти все айны были выселены на Хоккайдо или ассимилировались с японцами. Когда во второй половине прошлого века началось массовое заселение японцами Хоккайдо, айнов потеснили и здесь, на острове.

Язык айнов — загадка для исследователей. До сих пор не доказано его родство с другими языками мира, xoтя лингвисты делали много попыток сопоставить айнский язык с другими языками. Его сопоставляли не только с языками соседних народов — корейцев и нивхов, но и с такими «далекими» языками, как иврит и баскский.

У айнов весьма оригинальная система счета. Они считают «двадцатками». Таких понятий, как «сотня», «тысяча», у них нет. Число 100 айны выражают, как «пятью двадцать», 110 — «шестью двадцать без десяти». Система счета усложняется тем, что к «двадцаткам» нельзя прибавлять, от них можно лишь отнимать. Так, например, если айн захочет сообщить, что ему 23 года, он скажет так: «Мне семь лет плюс десять лет, вычтенные из дважды двадцати лет».

Основой хозяйства айнов с давних времен были рыболовство и охота на морского и лесного зверя. Все необходимое для жизни они добывали неподалеку от дома: рыбу, дичь, съедобные дикие растения, луб вяза и крапивное волокно для одежды. Земледелием почти совсем не занимались.

Охотничье вооружение айнов составляли лук, длинный нож и рогатина. Широко применялись различные западни и ловушки. В рыбной ловле айны издавна использовали «марек» — острогу с подвижным поворотным крючком, захватывающим рыбу. Рыбу ловили нередко по ночам, привлекая ее светом факелов.

По мере того, как остров Хоккайдо все плотнее заселялся японцами, охота потеряла главенствующую роль в жизни айнов. Одновременно возрос удельный вес земледелия и домашнего животноводства. Айны стали возделывать просо, ячмень, картофель.

Сейчас айны, живущие близ моря и рек, стараются сочетать земледелие с животноводством и рыболовством для того, чтобы застраховаться от неудачи в каком-либо виде хозяйства. Одно сельское хозяйство прокормить их не может, потому что земли, оставшиеся у айнов, сухие, каменистые, неплодородные. Многие айны вынуждены сегодня покидать свои родные поселки и отправляться на заработки в город или на лесозаготовки.

Айнская деревушка обычно обнесена невысокой оградой из неотесанных жердей. На ночь внутрь ограды загоняют лошадей, свиней, которые днем пасутся на свободе, предоставленные самим себе.

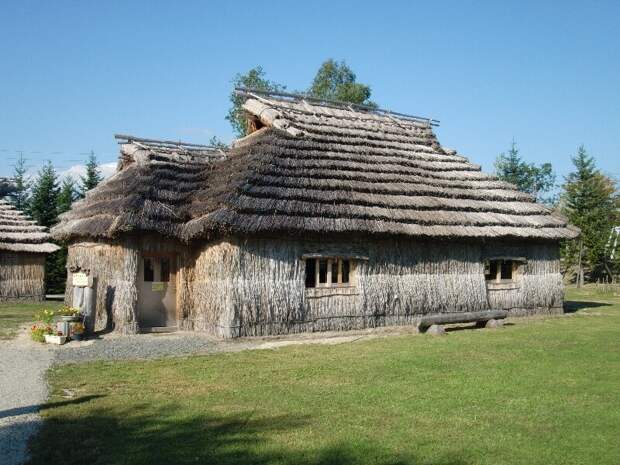

Большинство айнских семей ныне живет в домах японского типа, но можно увидеть и традиционное жилище айнов — каркасный деревянный дом с обшивкой и кровлей из тростникового камыша, с плотно утрамбованным глиняным полом. В центре такого жилища — очаг, вдоль стен — чуть приподнятые над полом спальные нары. В углу ларь, в котором хранится домашний скарб. С особой заботой айны берегут старинные мечи — семейные реликвии, которые передаются из поколения в поколение и ценятся превыше всего.

В хозяйстве много резной деревянной посуды собственного производства: корыта, плошки, блюда, подносы. Национальная айнская кухня состоит главным образом из растительной и рыбной пищи. Хозяйки знают много разнообразных рецептов студней, супов из свежей и сушеной рыбы. В прежние времена распространенной приправой к пище служил особый сорт беловатой глины.

Национальная одежда айнов — халат, украшенный ярким орнаментом, меховая шайка или венок. Раньше материал для одежды ткали из полосок луба и волокон крапивы. Теперь национальную одежду шьют из покупных тканей, но украшают ее богатой вышивкой. Почти каждая айнская деревня имеет свой особый рисунок вышивки. Встретив айна в национальной одежде, можно безошибочно определить, из какой он деревни.

Вышивки на мужской и женской одежде разнятся. Мужчина ни за что не наденет одежду с «женской» вышивкой, и наоборот.

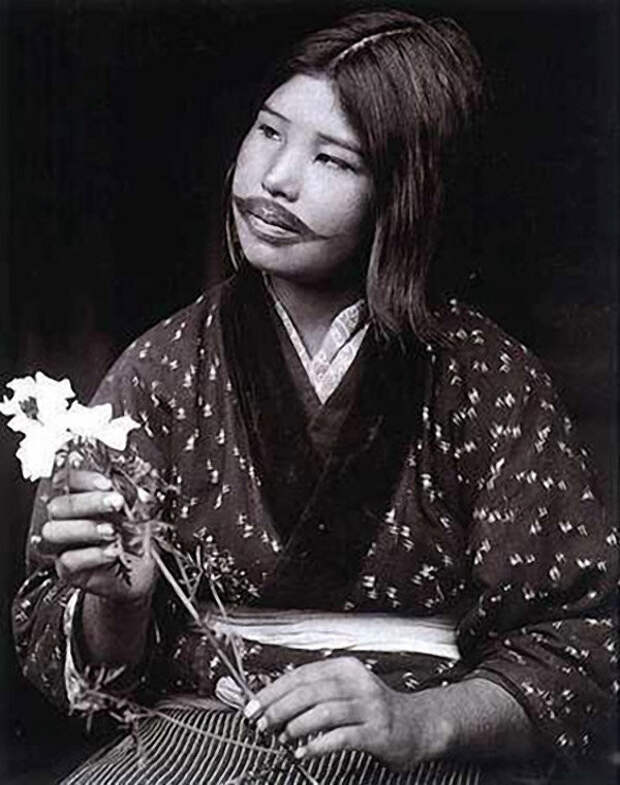

До сих пор еще на лицах айнских женщин можно увидеть широкую татуировочную кайму вокруг рта, что-то вроде нарисованных усов. Татуировкой украшают лоб и руки до локтя. Нанесение татуировки очень болезненный процесс, поэтому его обычно растягивают на несколько лет. Руки и лоб женщина чаще всего татуирует лишь после замужества.

Кстати о замужестве. В выборе спутника жизни айнская женщина пользуется значительно большей свободой, чем женщины многих других народов Востока. Айны вполне справедливо считают, что вопросы брака касаются в первую очередь тех, кто в него вступает, и в меньшей степени всех окружающих, в том числе родителей жениха и невесты. От детей требуют, чтобы они с почтением выслушали родительское слово, после чего они вольны поступать, как пожелают. За айнской девушкой признается право свататься к приглянувшемуся ей юноше. Если сватовство встречает согласие, жених покидает своих родителей и переселяется в дом невесты. Выйдя замуж, женщина сохраняет свое прежнее имя.

Айны дают имена детям не сразу после рождения, как это делают европейцы, а в возрасте от одного года до десяти лет, а то и позже. Чаще всего имя айна отражает отличительное свойство его характера, присущую ему индивидуальную черту, например: Эгоистичный, Грязнуля, Справедливый, Хороший оратор, Заика и т. п. Прозвищ у айнов нет, в них нет надобности при подобной системе имен.

Много внимания айны уделяют воспитанию и обучению детей. Прежде всего, считают они, ребенок должен научиться слушаться старших: своих родителей, старших братьев и сестер, взрослых вообще. Послушание, с айнской точки зрения, выражается, в частности, в том, что ребенок говорит со взрослыми лишь тогда, когда они сами к нему обращаются. Он должен быть все время на виду у взрослых, но при этом не шуметь, не докучать им своим присутствием.

Мальчиков воспитывает отец семейства. Он учит их охотиться, ориентироваться на местности, выбирать кратчайшую дорогу в лесу и многому другому. Воспитание девочек возлагается на мать. В случаях, когда дети нарушают установленные правила поведения, совершают оплошности или проступки, родители рассказывают им различные поучительные легенды и истории, предпочитая это средство воздействия на психику ребенка физическому наказанию.

Интересны некоторые обычаи и нормы этикета, соблюдаемые айнами

Если вы, например, хотите войти в чужой дом, то прежде чем переступить порог, надо несколько раз кашлянуть. После этого можно входить при условии, однако, что вы знакомы с хозяином. Если же вы пришли к нему впервые, следует подождать, пока хозяин сам выйдет вам навстречу.

Войдя в дом, необходимо обогнуть очаг справа и, скрестив непременно босые нога, расположиться на циновке напротив сидящего в аналогичной позе хозяина дома. Никаких слов говорить пока не надо. Несколько раз учтиво кашлянув, сложите руки перед собой и потрите кончиками пальцев правой руки ладонь левой, потом наоборот. Хозяин выразит свое внимание к вам тем, что будет повторять за вами движения. В ходе этой церемонии необходимо справиться о здоровье вашего собеседника, пожелать, чтобы небеса даровали благополучие хозяину дома, затем его жене, его детям, остальным его родственникам и, наконец, его родному селу. После этого, не переставая потирать ладони, можете кратко изложить цель вашего визита. Когда хозяин станет поглаживать свою бороду, повторите за ним движение и одновременно утешьте себя мыслью, что официальная церемония скоро закончится и беседа пойдет в более непринужденной обстановке. На потирание ладоней уйдет не менее 20—30 минут. Это соответствует айнским представлениям о вежливости.

Айнский фольклор богат эпическими песнями. Айны любят групповые танцы — довольно медленное переступание то в одну, то в другую сторону, сопровождаемое хлопками и речитативным пением в такт танца.

Танцы сменяются разнообразными и оригинальными национальными играми. Самая популярная из них, пожалуй, «укара». Один из игроков становится лицом к деревянному шесту и крепко держится за него руками, а другой бьет его по обнаженной спине длинной палкой, завернутой в мягкую материю, а то и вовсе без материи. Игра прекращается, когда избиваемый издает крик или отскакивает в сторону. На его место встает другой…

Не торопитесь возмущаться жестокостью айнских игрищ. Здесь есть одна хитрость. Чтобы выиграть в «укара», надо обладать не столько терпимостью к боли, сколько умением наносить удары так, чтобы создать у зрителей иллюзию сильного удара, на самом же деле едва касаться палкой спины партнера.

В айнских селениях у восточной стены домов можно увидеть обструганные ивовые палочки различных размеров, украшенные пучком стружек, перед которыми айны совершают молитвы. Люди, незнакомые с религиозными верованиями айнов, нередко принимают эти палочки, инау, как называют их айны, за символические изображения богов. Это не так. У айнов нет идолов, так же, как нет у них шаманов-профессионалов. Инау — не изображения божества, а жертва, дар, принесенный ему. С помощью инау айны выражают богам свое почтение, передают свои пожелания, просьбы благословить людей и лесных зверей, благодарят богов за содеянное. Специальных культовых помещений у айнов нет. К восточной стене дома, где ставят инау, айны приходят помолиться, отправляясь в дальний путь или на охоту, и сюда же идут, вернувшись из путешествия.

Инау можно встретить и на морском берегу, в местах, откуда уходят на рыбную ловлю. Здесь дары предназначаются двум морским богам-братьям. Старший из них злой, он навлекает на рыбаков различные беды; младший — добрый, покровительствующий людям. Айны выказывают почтение обоим богам, но питают симпатию, естественно, только ко второму.

Божества в мифах айнов обозначаются словом «камуй», что значит «тот, кто (или „то, что“) покрывает». В отличие от японской мифологии, в мифологии айнов имеется одно высшее божество. Верховный бог носит имя Пасе камуй (то есть, «создатель и владетель неба») или Котан кара камуй, Мосири кара камуй, Кандо кара камуй (то есть «божественный создатель миров и земель и владетель неба»). Он считается создателем мира и богов; через посредство добрых богов, своих помощников, он заботится о людях и помогает им.

Рядовые божества (яйян камуй, то есть «ближние и дальние божества») воплощают отдельные стихии и элементы мироздания, они равны и независимы друг от друга, хотя и составляют определённую функциональную иерархию добрых и злых божеств (см. Пантеон божеств айнов). Добрые божества преимущественно небесного происхождения.

Злые божества, как правило, земного происхождения. Функции последних чётко определены: они олицетворяют опасности, подстерегающие человека в горах (это основное место обитания злых божеств), и управляют атмосферными явлениями. Злые божества, в отличие от добрых, принимают определённый зримый облик. Иногда они нападают на добрых богов. Например, существует миф о том, как некое злое божество захотело проглотить Солнце, но Пасе камуй спас солнце тем, что послал ворону, которая залетела в рот злому богу. Считалось, что злые божества возникли от мотыг, при помощи которых Пасе камуй создал мир, а затем бросил. Возглавляет злые божества богиня болот и трясин Нитатунарабе. Большинство других злых божеств — её потомки, они носят общее название — Тоиекунра. Злые божества многочисленнее добрых, и мифы о них распространены больше.

Деревянные игрушки цорпок-куру

Добрые и злые божества далеко не исчерпывают пантеон айнов. Божествами, причём наиболее древними, при помощи которых были созданы огонь и первый человек, считались деревья. Некоторые из них (например, ольха, вяз), в отличие от ивы, представлялись вредоносными. Особыми божествами представлялись и цорпок-куру («существа, обитающие внизу»). В мифах они имеют образ карликов и живут в землянках. Считалось, что цорпок-куру жили на земле ещё до появления первых айнов, именно у них айнские женщины заимствовали обычай нанесения татуировки на лицо.

Добрым божеством нередко предстаёт прародитель айнов медведь (хотя он может воплощать и злые силы). До отмены японцами в конце XIX века у айнов существовала практика религиозных жертвоприношений, связанных с культом медведя и орла. Медведь символизирует дух охотника. Айны приносили в жертву медведя, которого выращивали специально для праздника. Хозяин дома, который устраивал медвежий праздник, приглашал на это мероприятие как можно большее количество гостей. После убийства медведя его голову помещали в восточном окне дома (сакральное место в каждом доме айну), по поверьям в голове медведя обитает его дух. Ещё каждый присутствующий на церемонии должен был испить кровь медведя из специальной чаши, которая передавалась по кругу между гостями, это символизировало разделение силы медведя между присутствующими и подчеркивало их причастность к ритуалу перед богами.

Свежие комментарии