ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК СРЕДСТВО КООРДИНАЦИИ

ДЕЙСТВИЯ

В этом уроке вы увидите, что сознательное внимание к пространственным отношениям между движущимися конечностями делает движение скоординированным и плавным; если систематически уделять внимание тому, чтобы прочувствовать части тела, это может избавить их от лишнего напряжения.

Механическое действие ничему не учит, не увеличивает способности. Обычные движения, выполненные другим образом, часто становятся лишь проявлением плохой координации, а не увеличивают индивидуальные способности. В действительности, когда движение улучшается, оно все более приближается к обычным, естественным движениям.

В этом уроке вы увидите, что сознательное внимание к пространственным отношениям между движущимися конечностями делает движение скоординированным и плавным; если систематически уделять внимание тому, чтобы прочувствовать части тела, это может избавить их от лишнего напряжения. Механическое действие ничему не учит, не увеличивает способности. Обычные движения, выполненные другим образом, часто становятся лишь проявлением плохой координации, а не увеличивают индивидуальные способности. В действительности, когда движение улучшается, оно все более приближается к обычным, естественным движениям.

Часы напротив лица

Сядьте на пол, можете скрестить ноги, можете не делать этого, колени врозь, в удобном положении. Отведите руки назад, обопритесь на них. Представьте циферблат напротив своего лица и подвигайте носом по кругу, как будто вы переводите стрелки часов по этому циферблату по часовой стрелке.

Круг, проводимый носом, должен быть небольшим, потому что иначе ваш нос потеряет контакт со «стрелками». Продолжайте это движение очень медленно, много раз, убедитесь, что оно не мешает дыханию.Путь ушной мочки

Представьте себе, что мочка вашего левого уха привязана тонкой резинкой к краю левого плеча. Решите, в какой части движения резинка натягивается и удлиняется, а в какой укорачивается и насколько. Нос движется по кругу с одинаковой скоростью. Является ли движение мочки также круговым? Попробуйте представить себе, где находится ваша мочка, когда нос находится на «двенадцати часах», на «трех», «шести», «девяти» и снова на «двенадцати». Повторите это упражнение много раз, все более и более спокойно. Попытайтесь следить за движением мочки только с помощью ощущений: просто обратите на нее внимание, пока вы не почувствуете, где она находится относительно края плеча.

Мы можем действовать, не зная, что мы делаем

Предыдущее действие не просто. Оно вряд ли удастся вам сразу, и так оно и должно быть. Такие суждения могли бы быть чисто интеллектуальными, построенными на геометрических представлениях, но это ничего не дает для осознавания. Не удивительно ли, что нечто столь неясное может происходить в одной части головы, когда то, что вы делаете другой частью, совершенно ясно? По-видимому, мы что-то делаем, совершенно не сознавая, что именно мы делаем. Дело в том, что мы не чувствуем все движения головы, думая об одном определенном аспекте движения.

Перемещайте фокус внимания от мочки уха к носу и обратно

Продолжайте движение носа и, не прерывая его, переместите центр внимания на мочку уха. Рисуйте воображаемые круги, которые она очерчивает, таким образом, чтобы нос мог продолжать свое движение. В каком направлении движется ухо? Что происходит с резинкой, которая, как мы себе представили, связывает ухо с плечом? Движение не такое, как раньше. Изменил ли нос свой путь, очерчивает ли он круги? Верните внимание к носу, пусть он движется кругами. Проверьте теперь движение ушной мочки. Можно было бы предположить, что поскольку нос и ушная мочка — части одной головы, то, если одна часть движется кругами, другая (а с ней и вся голова) тоже движется кругами. Но дело обстоит не так просто.

Смотрите левым глазом

Измените направление круговых движений носа, пусть он поворачивает стрелки часов против часовой стрелки. Закройте глаза и сосредоточьте внимание на левом глазе. Куда вы в действительности смотрите этим глазом? Попробуйте посмотреть закрытым левым глазом в сторону переносицы, между глазами, затем наружу, в сторону левого угла левого глаза, продолжая круговые движения носа. Большинство людей отказывается, попробовав несколько раз и не найдя ответ. Может быть, на этот вопрос можно ответить, только привыкнув к движению.

Попробуйте повращать левым глазом и выяснить, как это повлияет на круговые движения носом. Отдохните.

Окрашивание левой половины головы воображаемой кисточкой

Сядьте удобно на полу, скрестите ноги. Вращайте носом по часовой стрелке и одновременно пробуйте покрасить левую половину головы воображаемой кисточкой, шириной около двух пальцев. Представьте себе, что левая рука держит кисточку и движется сначала от большого шейного позвонка к левой части затылка, оставляя полоску в два пальца шириной на шее и на затылке слева от линии, делящей голову пополам, продолжайте от макушки к лицу через лоб, левый глаз, щеку, верхнюю губу, нижнюю губу, по подбородку, вниз вокруг нижней челюсти на левую сторону шеи до ключицы; вернитесь таким же образом до нижней части шеи сзади. Продолжайте красить левую сторону головы, до левого плеча, кладя полосы краски рядом друг с другом.

Двигайте нос направо, крася левую половину головы

Отдохните немного, а потом начните двигать нос в противоположную сторону. Покрасьте еще левую половину головы, но пусть мазки пойдут под прямым углом к предыдущим, то есть справа налево и обратно, так, чтобы левая половина головы была пройдена второй раз. Мешают ли красящие движения движению носа? Если мешают, то где именно? Когда кисточка меняет направление? Одинаково ли ощущается прохождение кисточки по всем точкам, или некоторые места не ощущаются, когда по ним проходит кисточка? Перебивается ли дыхание? В каких местах обнаруживаются мышечные напряжения и перерывы в дыхании? В глазах? Шее? Диафрагме? Отдохните.

Перемещение внимания от части к части

Продолжайте движения носа против часовой стрелки. Во время движения решите очерчивать круги подбородком. Через несколько минут решите, что вы реально двигаете углом левой челюсти, под ухом. Затем переместите внимание на левый висок, затем на точку между ухом и шейным позвонком в основании головы.

После каждых пяти или десяти движений решайте, что вы переводите центр движения в другую часть головы, одну за другой, но между каждым переходом возвращайтесь к носу. Продолжайте, пока не сумеете включить все части левой стороны головы и лица в единое умственное усилие с одинаковой ясностью.

Отдохните.

Левая нога встает коленом на пол

Пусть левая нога встанет коленом на пол, в то время как правая остается ступней на полу. Выпрямите правую руку перед собой, левую — сзади, обе — на уровне плеч. Закройте глаза и представьте себе тонкую резиновую нить, привязывающую левое ухо к левой руке (которая выпрямлена сзади), и другую нить, привязанную к правой руке (которая вытянута вперед). Проделайте двадцать пять круговых движений носом в одном направлении и еще двадцать пять — в другом, проследите, как удлиняются и укорачиваются в пространстве резиновые нити.

Левая нога опирается о пол

Немного отдохнув, вернитесь в положение на колене, но теперь левая нога опирается на пол ступней; вытяните левую руку перед собой, а правую назад, на уровне плеч. Повторите движение носом, продолжая наблюдать за движением «резинок».

Встаньте и пройдитесь. Чувствуете ли вы разницу, поворачивая голову налево и направо? Различно ли ощущение пространства с двух сторон? Есть ли разница в ощущениях пальцев правой и левой ноги?

Гимнастика ради гимнастики ничему не учит

Все движения, которые мы проделали, были симметричными как в пространстве, так и с точки зрения мышц; почему же возникли различия между правой и левой сторонами тела? Мы делали точно такие же движения на левой стороне, точно столько же раз, но в левой стороне не произошло никаких изменений. Может быть, трудно вспомнить, как чувствовала себя правая сторона до урока, и, может быть, не нужно доверять своей памяти, но, без сомнения левая сторона чувствует себя иначе, чем правая. Не значит ли это, что сами по себе движения не играют такой уж большой роли? Значительные изменения произошли на той стороне, на которую мы сознательно обращали внимание. Не следует ли предположить, что механическое повторение не имеет никакой ценности, кроме стимуляции циркулирования крови и работы мышц? Не потому ли люди, всю жизнь занимающиеся гимнастикой, не лучше справляются с любой конструктивной деятельностью, чем те, кто не занимается гимнастикой? С другой стороны, есть люди, продолжающие следить за ощущениями тела (как это было в период роста), и благодаря этому они всю жизнь продолжают учиться и развиваться.

Индивидуальные движения становятся обобщенными

Различия в простых движениях головы у разных людей возникают из-за того, что один, поворачивая голову, обращает внимание на ухо, другой — на конфигурацию уха и плеча, третий — на сжимание кожи на шее. Количество возможных комбинаций здесь так велико, что каждое движение оказывается исключительно индивидуальным и специфическим.

В большой группе учащихся можно наблюдать большое разнообразие движений головы при первых попытках кругового движения носом, некоторые способы кажутся просто невероятными. К концу урока можно наблюдать более общие, похожие движения. Нос действительно описывает более или менее точные круги как по субъективному ощущению, так и на деле.

Когда индивид во время движения ясно осознает образ себя и когда субъективные и объективные представления просматриваются легко, действия становятся легкими, точными и приятными. Они становятся более похожими на движения, выполняемые любым человеком с развитым сознаванием. Индивидуальность должна выражаться в позитивных ценностях, а не в причудливых особенностях.

«Осознавание через движение», Фельденкрайз М.

Про генеалогию

На самом деле я считаю, что знать свой род крайне важно. Иначе откуда нам знать, что мы казаки? Не достаточно того, что "дед из казачьей станицы" или "бабушка сказала, что у нас в роду были казаки". Это не серьезно. В казачьих станицах жили и иногородние, а по соседству с казачьими станицами заселяли целые села крестьян из центральной России и Малороссии. И я встречала их потомков, которые считали, что предки были казаками, потому что жили в казачьем крае или станице.

Что же нужно знать про свой род? Как звали предков, где они жили и где служили. Хотя бы про одного. И это может быть отправной точкой в вашем пути по своей генеалогии. Я тоже так начинала.

Сначала я просто записывала как звали моих прабабушек и прадедушек со слов старших родственников. Чуть позже я взялась за архивные данные. Благо казаки люди служивые и информацию по ним найти можно. И по ниточке я собрала уже большущее родовое древо вплоть до основателей станицы.

Важно знать, что восстановить историю своего рода не быстрое дело. Я занимаюсь этим много лет. И те данные, которые мне казалось, я никогда не получу, вдруг открывались мне тогда, когда не ожидала. И эти ощущения, когда закрывается очередной пробел пазла очень воодушевляют.

"Главный этнический признак, за которым всегда признается безусловный приоритет – этническое самосознание.

Национальный язык считается наименее стойким из этнических признаков, в неблагоприятных условиях он утрачивается сравнительно легко.

Мы знаем целые народы, утратившие свой язык, но не утратившие национального самосознания.

Примером могут быть ирландцы, шотландцы, валлийцы (большинство представителей этих народов говорит только по-английски).

Мне возразят, что эти народы составляют большинство на своей этнической территории.

Назову примеры из нашего отечества: крымские татары – в значительной части утратившие свой язык; цыгане – все чаще говорящие между собой по-русски; евреи – забывшие идиш и не знающие иврита.

Процессы ассимиляции затрагивают, конечно, и эти народы – но существованию их ничто пока ещё не грозит. Этнической консолидации татар способствует конфронтация с окружающим населением, сохранности цыган способствует строгая эндогамия; у евреев есть мощные культурно-образовательные организации.

Вывод: сохранение языка не так важно для сохранения народа, как сохранение этнического самосознания".

(Крюков А., "Ингерманландские финны: проблема жизнеспособности этноса")

ИЗ ИСТОРИИ КАЗАЧЕСТВА Азов

ч.2 Проблему надо решать/

Укрепление турками Азова делало жизнь казаков всё более непереносимой. Посудите сами, чем жить казаку, как не разбоем? Скотовод или даже просто пастух, из казака, прямо скажем, никакой. Особых успехов в земледелии за казаками тоже замечено не было. Торговля? Кто-нибудь может представить себе казака-барыгу? Вы ещё пейсы нафантазируйте! Вот и получается, что житья от нехристей совсем не стало. Захочется иной раз станичникам развеяться, да, заодно, зипунами разжиться, а тут турки реку цепями перегородили, пушек на берегу понаставили, да дежурство установили. Что делать? Ну, пустят казачки десяток-другой брёвен по течению, чтоб цепями погреметь, бдительность стражи усыпить. Ну, проскочит, единым рывком, мимо батарей небольшая флотилия стругов. А где размах? Где удаль казачья? Яко тати в ночи по родному Дону пробираться? Эту проблему нужно было как-то решать.

Зимой, накануне Рождества Христова 1636 года был собран казачий Круг. Вопросы поднимались разные. Говорили и о том, что кони застоялись, и о том, что кончаются запасы, которые казаки «намышковали» во время походов с Лжедмитриями, о том, что давно «турку» на прочность не пробовали. В общем, свелось в всё к одному – идти на Азов и промысел казачий над ним учинить. Решение Круга – Готовиться к войне!

Были посланы гонцы к запорожцам. А чем могла помочь Сечь? Их реестровое войско в начале Смуты насчитывало всего 1 000 человек. Затем, с позволения поляков, разрослось до 20 000. После похода на Москву поляки вновь сократили численность Запорожского войска до 3 000. Вот из этих трех тысяч и выделили запорожцы 1 000 казаков в помощь донцам.

Дон смог выставить в поход 4,5 тысячи казачков при четырех фальконетах, снятых со стругов. Что получаем? По живой силе 1:1, по артиллерии – 200 пушек против 4-х фальконетов. По классике, потери, условно, конечно, в зависимости от укреплений, защитников и штурмующих 1:3. Значит, штурмующая армия должна превышать гарнизон, как минимум, в три раза. Так что же это было? Ошибка атаманов? Глупость? Отнюдь!

Казаки понимали, что проезжавший в то время из Москвы через Дон турецкий посол Фома Кантакузен видел приготовления к походу и доложит об увиденном азовскому паше. Как это использовать? Да никак, Фома уже помог. Этот служивший султану грек настолько подробно расписал численность казачьего войска и состояние артиллерии, что паша лишь усмехнулся и…….. не стал запрашивать помощь у султана. То, что казаки потом нашли и зарубили невольного помощника, это уже неважно. Важно то, что станичники знали – их ждут.

ч.3 Штурм/

Если ждут, то нужно идти. Иначе невежливо получится. Даже по отношению к туркам. И казаки пошли.

21 апреля 1637 года войско вывалилось под стены Азова. Напрасно янычары ждали штурма. Его не было. Зачем? Казаки блокировали город так, что мышь не проскочит, не то, что гонец за помощью. И всё. Тишина.

Горели костры, варился кулеш, сменялись часовые, станичники промышляли рыбалкой и…. ничего. К исходу второго месяца наблюдатели доложили, что турецкие часовые на стенах стали вроде как-бы стройнее, изящнее.

Консервы кончились – решили атаманы и начали готовиться к штурму. Возглавлявший поход атаман Михаил Иванович Татаринов назначил штурм в ночь на 28 июля. Заблаговременно казачки подкатили пяток бочек с порохом под самую стену крепости и завалили всё камнем, чтобы направить взрывную волну непосредственно в стену. С подрыва этой «мины» и обвала стены и начался штурм.

Ночной бой редко бывает скоротечным. Больше напоминает свалку, а в рукопашной казакам трудно найти равных. К утру всё было кончено.

Турецкий гарнизон уничтожен, купцы ограблены и, по большей части, убиты, 2 000 невольников выпущены на свободу. Потери казаков составили немногим более тысячи человек.

Поделили хабар и запорожцы отправились домой. Донцы принялись обживаться. Сначала был освящен храм Иоанна Крестителя. А как иначе? Казаку без веры нельзя. Затем приступили к восстановлению, разрушенного турками, храма Иоанна Предтечи.

Вот здесь интересная деталь. Официальной датой основания Азова считается XI век, а в храме Иоанна Предтечи, древние строители оставили отметки с датой его постройки. VI век н.э. Так сколько же веков этому городу? А ещё в научных сборниках можно найти записи, где есть упоминание о азовской чудотворной иконе. Не удивлены? А если она датируется 637-м годом? Тогда ещё Библия, во всяком случае, та, которую мы знаем, не была написана.

Ну, это что касается веры, а у казаков ведь были и мирские дела. В первую очередь был установлен мир с Ногайской ордой. Ногайцам ведь всё равно, кто в Азове сидит, а торговать надо. Восстановили торговые связи с Кафой. Это ведь казаки не торгаши, но Азов – крупный торговый центр, перевалочный пункт, через который проходят и ведут торговлю купцы из разных земель. Что и говорить, таможенники и налоговики из казаков получаются лучше.

Ну и, конечно, Азов был объявлен вольным христианским городом!

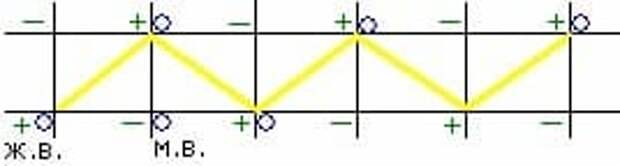

✅ «Путь Пилы» — ходьба на большие расстояния

Мы уже разбирали, что силовые линии Земли создают положительные и отрицательные участки (см. Живая и Мёртвая вода, человек, проходя по этим путям, привыкал и чувствовал их. Поэтому, когда отправлялись в дальний путь, шли «путём пилы», т.е. от положительного источника к положительному, как на схеме.

Почему шли таким образом? Мы сейчас говорим о больших расстояниях, допустим, когда отправлялись «Бог знает куда», за 500-1000 вёрст в одиночку по тайге. Если идти по прямой, то пройдя половину отрезка между точками «Ж.В.» и «М.В.», дальше с каждым шагом будет накапливаться усталость, человек дойдёт до минусовой точки (участок как бы с отрицательной энергией), и здесь подпитаться ему нечем, поэтому путь до следующей точки будет очень тяжёлым. А если идти «путём пилы», то пройдя по диагонали половину первого отрезка, дальше с каждым шагом идёт прилив сил, потому что приближаемся к области с положительной энергией (точки «+2»). Затем идём до следующей положительной точки. В итоге получается: вёрст пройдёшь больше, но путь будет легче.

Т.е. многие говорят: «Как раньше люди могли такой путь пройти и не устать? Сейчас на машине 1000 вёрст проедешь, устанешь, а они пешком». А вот оно объяснение – они знали, где Точки Силы и шли по направлению к ним. Поэтому на короткие расстояния, действительно могли идти прямым путём, а на дальние расстояния шли путём пилы. То есть для каждого есть свой путь.

Заметьте, даже в сказках всегда была дорога прямоезжая, но все использовали окружные диагональные. Допустим, предание об Илье Муромце – «Укажите мне дорожку прямоезжую», а ему говорят: если ты пойдёшь по прямой, тут никому продыху, сидит там Соловей-Разбойник (отрицательные источники), как бы первый гаишник на Руси, всех останавливает и обдирает. Но Илья выбрал прямой путь, почему? А потому что калики перехожие дали ему столько сил, что места мало. Поэтому, рассчитывая на свою силу: Да пойду я по прямому пути, зачем мне по объезжей?. Т.е. если сил хватает — то по прямой, а если нет — тогда путём пилы. Всё связано с Природой.

XVII в. Социальное расслоение у Донских Казаков -- домовитые и голутвенные.

Вопреки господствующему в отечественной истории утверждению, что до 50-х годов XVII в. в рядах донского казачества сохранялось относительное имущественное равенство, а со второй половины этого века формируется социальное неравенство среди казаков, необходимо отметить следующее. Имущественное неравенство на Дону существовало всегда. Во-первых, это было связано социально-психологическими и бытовыми особенностями отдельного казака. Во время сухопутных набегов и морских походов первоначально вся захваченная добыча делилась меж казаками поровну и по справедливости. Но кто как распорядится полученным кушем - это дело было личное и никого не интересовало. Казаки распоряжались своей долей (хлеб, ткани, деньги, украшения и драгоценности и др.) по своему усмотрению.

Часть казаков после удачных набегов с богатой добычей, получив свою долю, щедро ее раздаривала, делилась ею с дальними и близкими «родимцами» и нередко бесшабашно пропивала. Причем беззаботно и легко оставляли все в кабаках. Для таких казаков не считалось зазорным прогулять все до нитки. В старинной казачьей песни есть такие слова:

«Во кабак я шел - как мак цветет,

Из кабака вышел - как мать родила».

Но казак никогда не пропивал личного оружия. Пропивший оружия лишал себя высокого звания «донского казака» и навеки покрывал себя позором.

Другая часть казаков, получив свою долю, обращалась с ней экономно, хозяйственно и бережно. Полученной добычей они приторговывали сначала среди казаков, а затем и в пограничных городах Русского государства. Наряду с этим захваченные пленники из татар, ногаев и турок, скакуны, продовольствие, сукна и ткани продавалось этими казаками торговым людям, специально приезжавшим на Дон из русских городов, с целью скупки казачьей военной добычи. Так и повелось среди донских казаков - одним нужна была добыча для приумножения богатства, а другим - для веселой и праздной жизни, что со временем и обусловило их естественное неравенство.

Во-вторых, существование имущественного неравенства было связано и с тем, что ранее поселившиеся на Дону казаки («старые казаки») за долгое время участия в набегах и походах успевали накопить значительное имущество, завести на Дону хозяйство. Вновь прибывшие в Донской край беглые и переселенцы («молодые казаки») были, как правило, небогаты, а чаще прибывали со скудными пожитками. В те времена, когда отряды Войска Донского организовывали систематические походы за добычей, у «молодых казаков» были возможности со временем накопить себе имущество и, следовательно, пополнить ряды состоятельных казаков. Тем самым до определенного времени имущественное неравенство не носило среди донских казаков характера резкого обособления между ними. Данная картина резко менялась в периоды, когда по каким-либо причинам прекращались, или долгое время терпели неудачу военные набеги казаков. Так, в 30-40 гг. ХVII в. несколько лет подряд казачьи походы на море оказывались неудачными. Такая же ситуация возникла и в 60-е годы ХVII в., когда путь казакам на море был окончательно закрыт турками и татарами благодаря постройке нескольких крепостей в устье Дона. В результате в донских землях возникает социальная напряженность, при которой состоятельная казачья верхушка начинает противостоять менее состоятельным казакам. Все это вместе взятое создавало благоприятною почву для мятежей и восстаний.

В третьих, большая часть домовитых казаков селилась в низовьях дона, где были благоприятные условия для быстрого обогащения. Здесь были лучшие места для рыбной ловли и лучше пастбища, которые они захватили в свои руки. Отсюда легче было совершать военные походы на Крымское побережье и Турцию. Низовым казакам доставалась большая часть царского жалованья. Сразу заняв особое положение по сравнению с другими казаками, домовитое казачество продолжало обогащаться и в дальнейшем, чему способствовало использование в их хозяйствах труда пленных и работных людей.

Подавляющее большинство голутвенных казаков проживало на Верхнем и Среднем Дону, по Хопру, Бузулуку, Медведице и Иловле. Из царского жалованья им почти ничего не доставалось, а их участие в военных походах и набегах было под контролем низовых казаков. А так как часто многие из них по бедности не имели необходимого воинского снаряжения, то брали его у зажиточных казаков на кабальных условиях.

Между тем уже ко второй половине XVII в. деление казаков на «низовых» и «верховых»,по существу, потеряло свое значение. В то же время более резко обозначилось деление их по имущественному признаку на «голутвенных» и «домовитых».Из среды домовитых казаков обычно избиралась вся казачья старшина во главе с атаманом, которая подчиняла своему влиянию решения войскового круга. В итоге, социальное расслоение и изменения в организации управления и власти на Дону привели к обострению противоречий между казачьей верхушкой и массой рядового казачества, в состав которого входила также голытьба и беглый крепостной люд.

Свежие комментарии