«Коммуналка» для приведений

Привидения появляются не просто так. Каждое из них имеет свою, подчас трагическую, историю. Вот некоторые из них.

Святая Анна

Одно из самых знаменитых привидений Англии — призрак Анны Болейн, второй жены короля Генриха VIII. Генрих женился на Анне по большой любви и потому, что очень хотел наследника, которого первая супруга так и не смогла ему подарить. Анна клятвенно заверила монарха, что наследник — не проблема, после чего, как только надела корону, пустилась во все тяжкие.

Нет, королю она не изменяла, так как в те времена изменить монарху было равносильно самоубийству. Во всяком случае историкам об ее изменах ничего неизвестно. Вместо этого Анна начала активно тратить королевскую казну: покупала драгоценности без счета, каждый день закатывала пышные балы, короче говоря, кутила напропалую, компенсируя, как она считала, то, чего недополучила в юности.

Генрих смотрел на транжирство супруги сквозь пальцы, однако настойчиво намекал на необходимость появления наследника. И вот настал счастливый миг, когда Анна родила. Но кого? Девочку!

Тут терпение короля лопнуло. Он припомнил супруге и ее балы, и драгоценности, и все ее капризы, и опустевшую казну, и то, что из-за нее он испортил отношения с Ватиканом (там были категорически против его второго брака). После этого монарх обвинил супругу в измене родине и ему, королю, лично, и велел своим соратникам отрубить Анне голову, что и было охотно исполнено, так как Болейн за то время, что была королевой, им всем тоже умудрилась насолить.

С тех самых пор Анна Болейн бродит по Бликлингскому поместью (где она родилась), проклиная Бога за то, что не послал ей младенца мужского пола, и нежно покачивая на руках свою собственную голову.

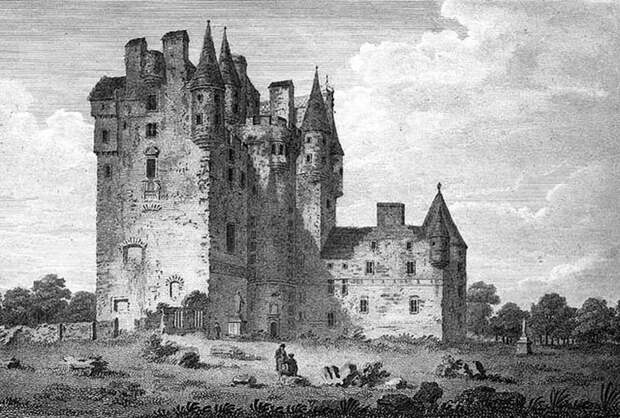

Замок Глэмис

Шотландия настолько богатая привидениями страна, что замков (несмотря на их огромное количество) на всех призраков просто не хватает. А потому шотландские привидения иногда ютятся по нескольку штук в одном месте и при этом не чувствуют себя стесненными.

Возьмем, к примеру, средневековый замок Глэмис, расположенный в области Ангус. Там обитает одно из самых древних привидений этой страны — умерший в 1034 году от ран король Шотландии Малькольм II. Замок тогда еще был деревянным охотничьим домом, который позже достроили, и кровь короля, получившего смертельную рану в происходившем неподалеку сражении, впиталась в деревянный пол. Местные обитатели здания этот кусок пола сохранили или, скорее, восстановили и теперь демонстрируют всем желающим бурое пятно королевской крови тысячелетней давности. Говорят, призрак Малькольма II тоже изредка наведывается в комнату, где хранится столь явное свидетельство его смерти.

В том же замке, только в другом помещении, живет призрак графа Глэмиса. История его превращения в привидение более насыщенная, чем у шотландского короля. Граф обожал играть в карты и как-то в субботу так заигрался, что засиделся до полуночи. А когда ему мягко намекнули, что в воскресенье предаваться азартным играм — большой грех, граф послал доброжелателей куда подальше, заявив, что готов расписать партию-другую с самим дьяволом (видно, карта графу шла).

Дьявол не преминул тут же материализоваться за зеленым сукном и очень быстро выиграл у графа и его напарников все, включая их бессмертные души. Материальная часть выигрыша повелителя темных сил не интересовала, а вот души он заботливо сохранил в той самой комнате, где происходила игра. И теперь в замке иногда можно увидеть светящееся окно, за которым, судя по звукам, явно идет азартная игра. Вот только дверь в ту комнату, где светится окно, найти никто не может. Говорят, слуги, как только увидели, с кем играет их хозяин, быстренько замуровали вход в комнату и постарались забыть ее расположение, что им с успехом удалось.

Здесь же обитает призрак леди Джанет, графини Глэмис, которую в 1537 году сожгли на костре, обвинив в колдовстве и попытке отравить правившего в то время короля Якова V. Графиня Глэмис, теперь более известная как Серая леди, любит бродить по коридорам и часто молится в часовне замка. Обычно ее появление сопровождается глухими стуками, напоминающими звук топоров, как будто крестьяне снова сооружают для леди Джанет погребальный костер.

В тех же коридорах можно встретить женщину без языка — служанку, увидевшую что-то неподобающее ее общественному положению. Чтобы она не могла никому ничего рассказать, ей отрезали язык. Но служанка решила, что помимо лишения языка ее ждет что-то гораздо более страшное, и вскоре покончила с собой. Узнать призрак женщины без языка очень легко — ее рот наполнен кровью и вся одежда вымазана в крови.

В этом же замке обитает некий рыцарь, который неизвестно как сюда попал, но, видимо, прижился и теперь развлекается тем, что заглядывает по ночам в лица спящим гостям. Еще один мужчина со страшно изуродованным пытками телом любит появляться в подземельях замка, где его, очевидно, и запытали до смерти. А в бывшей королевской опочивальне часто просиживает ночи призрак чернокожего мальчика-пажа, но кого он там ждет — никто не знает.

Наряды Пехты

Давайте покинем Туманный Альбион и посмотрим, как обстоят дела с привидениями в Европе. К примеру, в Чехии в XV веке в замке Рожмберк произошла следующая история. У владельца замка Ульриха Рожмберка родилась дочь Пехта, которую он фактически насильно выдал замуж за небогатого, но крайне спесивого дворянина Яна Лихтенштейна. Лихтенштейн всячески над женой измывался, в чем ему помогали его мать и сестры. Короче говоря, у Пехты жизнь была не сахар.

25 лет Пехта терпела издевательства мужа, пока он вдруг не слег вследствие какой-то неизлечимой по тем временам болезни. Перед смертью Ян решил покаяться перед женой и попросить у нее прощения. Но Пехта заявила супругу, что ни о каком прощении не может быть и речи и гореть ему в аду за все кошмары, что она пережила за 25 лет супружества. Ян страшно разозлился, теперь уже в последний раз, и проклял свою супругу на веки вечные.

Никто не знает, попал ли Лихтенштейн в ад, но его проклятие сработало. С момента смерти и до сих пор несчастная Пехта (теперь ее величают Белой дамой) бродит по своему родовому замку Рожмберк в снежно-белом платье, никому не причиняя вреда. Иногда она переодевается в черное платье, и это означает, что скоро кто-то из соседей умрет. А как-то раз Пехту видели в красном платье, и вскоре в замке случился пожар.

Путь предательства

В соседней Словакии проживает своя Белая дама, правда, там ее зовут Белая пани. Место ее обитания — ратуша городка Левоча. С Белой пани, которую при жизни звали Юлией Корпонай, приключилась некрасивая история, перед которой меркнут даже загулы Анны Болейн.

Юлия была женой местного воинского начальника капитана Корпоная, но умудрилась влюбиться в предводителя мятежников (или освободителей, сейчас уже трудно разобрать), которые в один, далеко не прекрасный момент, осадили город.

Юлия влюбилась так, что совсем потеряла голову, и темной ночью, не без подсказки предмета своего обожания, открыла потайной ход и пустила врагов в крепость. Предательство не прошло незамеченным. Через некоторое время защитники города изловили Юлию и торжественно казнили ее прямо напротив ратуши. С тех пор она там и живет, бродит по темным коридорам в поисках потайной двери, которая должна была привести ее к возлюбленному, а на самом деле открыла путь врагу.

Призрак Павла I

В России есть свои привидения, и среди них встречаются даже коронованные особы. Например, в Инженерном замке обитает призрак Павла I, по чьему приказу, собственно, и был построен этот замок, чтобы император мог скрываться в нем от злоумышленников.

Спастись Павлу I не удалось, злоумышленники его все-таки настигли и задушили в собственном замке. Интересно, что, по существующей легенде, незадолго до насильственной кончины императора блаженная Ксения Петербургская предсказала, что Павел I проживет столько лет, сколько букв во фразе: «Дому Твоему подобаеть святыня Господня въ долготу дней», украшающей фриз юго-восточного фасада замка. В этой фразе 47 букв, а император и правда был убит на 47-м году жизни. Теперь он бродит по коридорам своего оказавшегося столь ненадежным убежища, при встрече грозит кулаком сотрудникам музея и иногда наигрывает на флажолете (разновидность флейты) печальные мелодии.

Загадки древнего гигантского города Махендрапарвата в Камбоджи (видео)

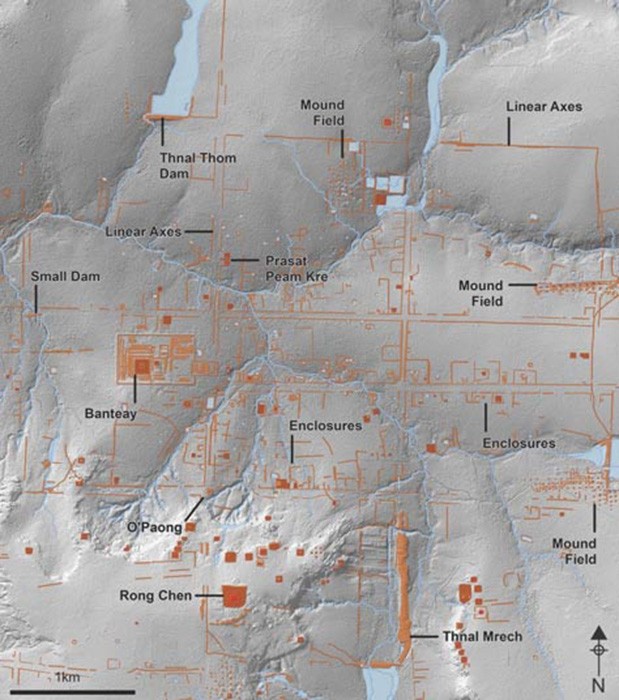

Обнаруженный на территории современной Камбоджи город Махендрапарвата оказался истинным мегаполисом. Древняя столица Кхмерской империи имеет все признаки наличия отдельных городских кварталов и сети дорог. Ученые, используя современные технологии в области лидарного сканирования, сумели восстановить картину гигантского города. Снимки в статье – впечатляющий результат лазерного анализа.

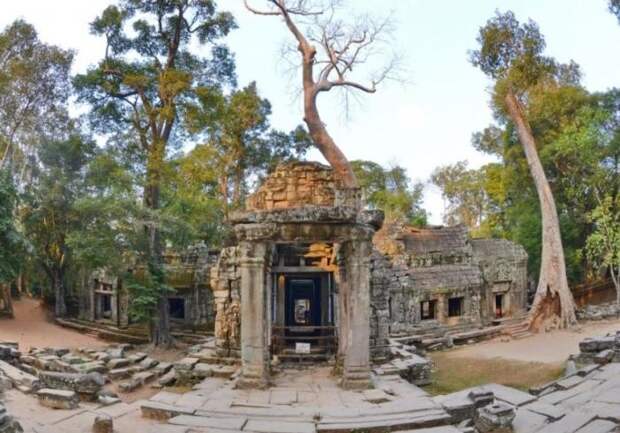

Храм Ангкор-Вата

Некоторое время назад информации о городе, расположенном к северо-востоку от Ангкор-Вата, было катастрофически мало. Ученые считали его небольшим поселением с парой крупных святынь. Но повторное изучение Махендрапарвата открыло новые тайны: при помощи лидарного сканирования с вертолета и наземной съемки удалось установить истинные масштабы столицы Кхмерской империи. Открывшиеся масштабы города датируются IX столетием н. э. и занимают гигантскую территорию.

Махендрапарвата, столица Кхмерской империи.

Это интересно! Технология Lidar – способ получения и интерпретации информации в результате лазерного зондирования с воздуха. Для анализа полученных данных используются оптические лазеры, обрабатывающие последствия отражения света Солнца от поверхности планеты, перенося их на систему координат x, y, z.

Снимки лидарного сканирования позволили смоделировать предполагаемую площадь города в размере 45-50 кв. км. Считается, что Махендрапарвата – это первый древний мегаполис, возведенный Кхмерской империей на территории Пном-Кулен. Анализ возраста сооружений показал, что город появился задолго до постройки легендарного храма Ангкор-Ват, правителем которого считается Джаяварман II. Принято считать, что город был построен в начале IX столетия н. э., а храм возвели спустя почти IV столетия.

Махендрапарвата древнее, чем Ангкор-Вата.

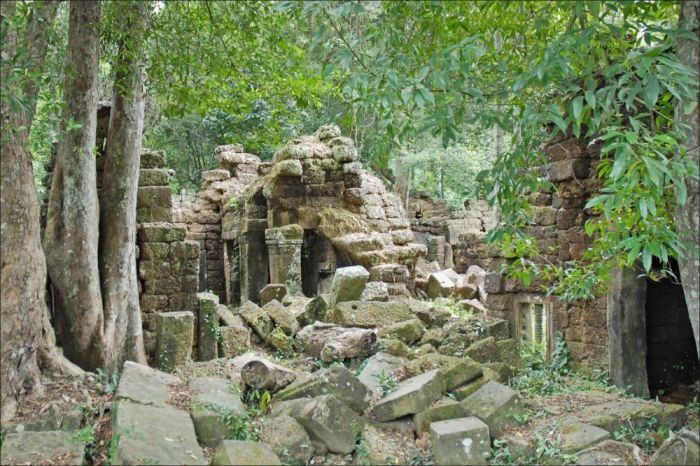

Лидарная съемка – универсальное решение, которое для восстановления полноценной картины нуждается и в наземной съемке. Экспедиция, которой было поручено провести наземный анализ города, прошла сложный и опасный путь: приходилось пробираться через болота, узкие козьи тропы и через послевоенные минные поля. Изначально археологи смогли обнаружить три новых, доселе неизвестных научному сообществу храма. Позднее, проходя по маршруту лазерной съемки, были найдены еще около тридцати объектов. Сегодня можно только представить, каким огромным был Махендрапарвата в конце XX столетия.

«Все соединительные части между храмами – ничто иное, как дорожные магистрали. Если нанести схему Махендрапарвата на карту, то явно видно несколько обособленных кварталов», — рассказывают археологи и члены экспедиции.

Пример одного из недавно задокументированных храмовых объектов.

Вся территория старинного города буквально усеяна объектами архитектуры: пруды, курганы и святилища, водохозяйственная система и даже своеобразная плотина – все это есть в Махендрапарвата. Интересно, что при столь обширном наличии архитектурных памяток и объектов центр столицы не огражден от остальной части города ни рвом, ни стеной. Такая практика прослеживается практически во всех городах Кхмерской империи. Это делает Махендрапарвата еще более уникальным и интересным с точки зрения исследований.

Фрагменты центра города, полученные с помощью лазерного сканирования.

Почему же столь развитый мегаполис древности пошел на спад? Некоторые, в частности, доктор Эванс, считают, что произошло это в результате вырубки лесов и, как следствие – проблем с водообеспечением жителей.

Официально Махендрапарвата – не первый гигантский город, найденный на территории современной Камбоджи. Все то же лидарное сканирование позволило доктору Дамиану Эвансу обнаружить следы нескольких крупных городов, чей возраст варьируется в пределах 900-1300 лет. Некоторые из потенциально забытых городов могли бы посоперничать со столицей – Пномпенем.

Так выглядит сверху.

Джунгли Камбоджи скрывают много древних сюрпризов.

Совсем недавно крупнейшим городом, построенным в период развития Ангкорской эпохи, считался Преах-Хах. Площадь этого древнего поселения составляла в районе 20-23 кв. километров. В результате обнаружения Махендрапарвата бывшему рекордсмену пришлось уступить первое место в пользу столицы Кхмерской империи, ведь последний – вдвое больше.

Махендрапарвата.

В целом лидарное сканирование в совокупности с наземной съемкой ландшафта позволили восстановить карту города возрастом в 1100 лет. Теперь с использованием точных демографических моделей и лазерных карт местности удастся изучить империю Ангкора: как он развивался, как увеличивались границы, когда были построены храмы и дворцы.

Всё, что осталось от древней цивилизации.

Всё, что осталось от древней цивилизации.

Свежие комментарии