Сколько денег распилили ВМС США. 2015-2016 гг.

Комментарии к статьям о закупках боевой техники обычно содержат упоминания о “распиле средств". Но, согласитесь, трудно “распилить” миллионы, если через три года надо уже сдавать готовый эсминец.

В результате в минувшем году американский флот получил следующий перечень образцов военно-морской техники:

Экспедиционная плавбаза “Льюис Пуллер”

Десантные вертолетоносцы-“мистрали” оказались избыточно дорогими для несения службы в мирное время. С целью снижения затрат Пентагон предложил концепцию военной плавбазы на основе крупнотоннажного гражданского судна. Танкер типа “Аляска” с вырезанными танками; на нижней палубе — ангар с оборудованием, на верхней — вертолетная площадка.

230-метровая USNS Lewis B. Puller (T-ESB-3) размером с авианосец и стоимостью в 5% от стоимости эсминца.

Полное водоизмещение 78 000 тонн.

Постоянный экипаж состоит из 34 гражданских лиц.

При необходимости численность экипажа может быть увеличена до 300 человек: летно-технический состав, моряки и бойцы спецназа. Базовое авиационное вооружение включает четыре тяжелых вертолета боевого обеспечения CH-53E (либо его минно-тральный вариант MH-53E). На борту имеется ангар, хранилище авиационных боеприпасов и оборудование для заправки авиатопливом. Система энергоснабжения выполнена по военным стандартам — с полным электродвижением и способностью быстрого перенаправления энергии на конкретно выбранные потребители.

Плавбаза не несет тяжелого вооружения, задачи по обеспечению её безопасности возложены на корабли других классов.

Основные задачи: патрулирование в выбранных районах, наблюдение, разминирование фарватеров, антитеррористические “вылазки” и проведение “точечных” операций на враждебных территориях.

По мнению командования, применение таких “гибридов” позволит сохранить ресурс дорогостоящих боевых кораблей и перенаправить их на решение более адекватных задач.

Фрегат

В минувшем году ВМС США списали свой последний фрегат “Симпсон” — один из 50 кораблей типа “Оливер Х. Перри”, построенных в период 1977-1989 гг. К моменту списания “Симпсон” являлся единственным из действующих кораблей, которому удалось потопить корабль противника (иранский фрегат Johan).

Выход в отставку не обещает покоя 30-летнему ветерану — в мире выстроилась длинная вереница желающих приобрести американский хлам. Одним из потенциальных покупателей может стать Украина.

На смену старым фрегатам пришли LCS — быстроходные (до 45 уз.) корабли прибрежной зоны, объединившие в себе функции фрегатов, тральщиков, патрульных куттеров, противолодочных и малых ракетных кораблей. Первые 24 LCS (подсерия 0) будут оснащены лишь простейшим оборонительным вооружением и комплектом авиатехники. Начиная с 2019 гг. должно быть построено еще полтора десятка LCS с усиленным вооружением (рассматривается установка “бюджетной” версии системы “Иджис”) и оснащенных дополнительным противоосколочным бронированием.

Церемония принятия в строй USS Jackson (LCS-6)

В прошедшем году ВМС были переданы два боевых корабля прибрежной зоны — “Джексон” и “Милуоки”, а также спущены на воду еще три (“Литтл Рок”, “Омаха” и “Габриэль Гиффорд”).

USS Milwaukee (LCS-5) вышел из строя через две недели после начала службы.

Подводные силы

В августе 2015 г. в строй вступила двенадцатая многоцелевая подлодка типа “Вирджиния”, получившая имя “Джон Уорнер”.

USS John Warner (SSN-785) относится к т.н. “третьей подсерии”, созданной для ведения боевых действий на мелководье. По сравнению с предшественниками, она имеет перестроенную носовую часть с “подковообразной” антенной ГАС, наиболее подходящей для работы на малых глубинах. Там же, в носовой части, находятся два шестизарядных пусковых стакана с “Томагавками” или другой целевой нагрузкой.

Строительство субмарины велось с 2013 года. Примечателен тактический номер “Уорнера”: 785-я по счету подводная лодка в истории американских ВМС.

Пополнение в семействе “Иджисов”

В минувшем году был спущен на воду “Джон Финн” (DDG-113) и крещён “Рафаэль Перальта” (DDG-115) — шестьдесят третий и шестьдесят пятый по счету эсминцы типа “Арли Берк”. Первый назван в честь героя Второй мировой, второй — в честь морпеха-мексиканца, погибшего в Ираке и получившего гражданство посмертно.

Оба эсминца относятся к подсерии IIA “Рестарт”. Изменения коснулись модификации БИУС “Иджис” с увеличенными возможностями для решения задач ПРО, новый авиационный комплекс с вертолетами MH-60R и комплект беспилотных подводных аппаратов для поиска и уничтожения мин.

Основу вооружения эсминца составляют 96 ракетных пусковых шахт и многофункциональная РЛС с пиковой мощностью излучения 6 мегаватт. БИУС “Иджис” способна в автоматическом режиме сопровождать сотни целей под водой, в воздухе и в космосе, распределяя их в зависимости от представляемой ими угрозы и последовательно активируя рубежи обороны эсминца.

Стоимость этих суперкораблей превышает 1,8 млрд. долл. Средний темп постройки составляет около трех лет.

Одновременно со спуском на воду “Финна” и “Перальты”, в прошлом году был заложен очередной, 69-ый по счету эсминец “Дэлберт Блэк”, относящийся к подсерии IIA “Внедрение технологий”. В конструкции данного корабля будут сочетаться некоторые технические решения эсминцев будущего.

И наконец — тяжелая артиллерия

В декабре прошлого года в море на испытания вышел “Замволт”.

Экспериментальный эсминец, строившийся в течение восьми лет и обещавший совершить революцию в военно-морском деле. По концепции применения, “Замволт” соответствует классу “крейсер” — крупный, хорошо вооруженный корабль для одиночных рейдов к побережью противника.

Будучи воссозданным в металле, “Замволт” выглядит иначе, чем представляли его создатели. Бюджетные ограничения не позволили создать новый аналог “Иджиса”, в итоге вместо многофункционального эсминца был построен узкоспециализированный ударный корабль. Смелый эксперимент, в котором воплотились лучшие достижения инженерной мысли.

Непривычная форма обводов — для повышения мореходных качеств и снижения заметности эсминца. Турбоэлектрическая трансмиссия с возможностью гибкого перераспределения потоков энергии (пригодится в будущем, при появлении “рельсотронов”). Перспективный радар с активной ФАР. Комбинированное ракетно-пушечное вооружение. Комплексная автоматизация, позволившая сократить эксплуатационные расходы и не подвергать риску лишних членов экипажа.

В наступившем 2016 году американский флот ожидает еще более внушительное пополнение. На очереди головной авианосец типа “Джеральд Форд”, атомная подлодка “Иллинойс” и окончательное принятие флотом двух новых эсминцев — упомянутых “Дж. Финна” и “Замволта”. Также, ожидается принятие на вооружение морского патрульного беспилотника MQ-4C “Тритон”, способного обследовать за один 30-часовой вылет 4 млн. кв. километров поверхности океана.

Пусть "пилят" средства дальше!

«Шестидюймовый пулемёт»

На часах 15:30, время года май, за бортом Атлантика.

Начало романтической комедии омрачалось свежим дыханием “неистовых пятидесятых”. Депрессивный пейзаж, продуваемый холодным антарктическим ветром. Настил из низких грозовых туч. Водяные валы, с грохотом бившие в скулу корабля, фонтаны брызг и летящие клочья морской пены.

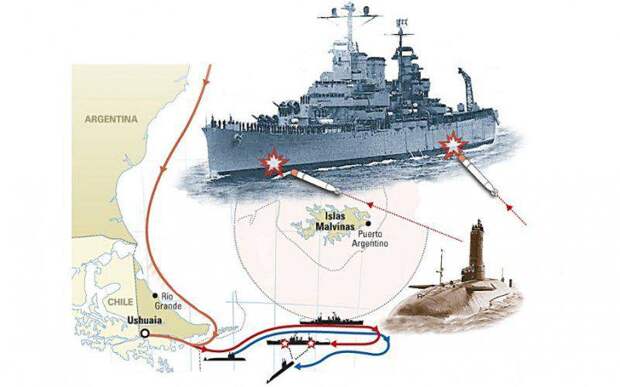

Аргентинские корабли резали форштевнем океан с намерением обогнуть Фолкленды и взять британцев “в клещи”. С севера надвигалась авианосная группировка во главе с “Вентисиско де Майо”. С юга — ударное соединение из “Хенераль Бельграно” и двух эсминцев. И трудно сказать, встреча с каким из отрядов представлялась большим несчастьем.

“Бельграно” был откровенно стар, но, теперь, он с каждой минутой становился все опаснее. В молодости такие крейсеры делали по 100 выстрелов в минуту главным калибром. Встреча с фрегатами Её Величества обещала быть короткой: крейсер перебил бы их всех, как картонные коробки.

За пятьдесят лет до нашей эры

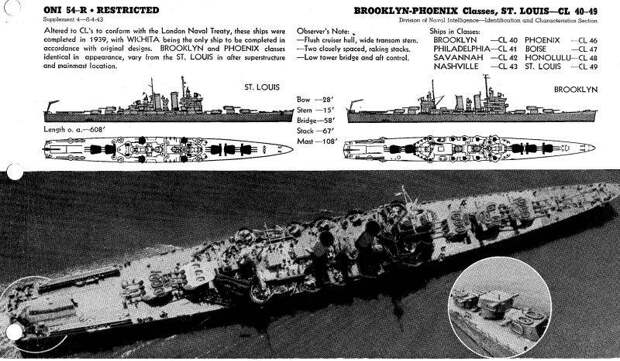

Легкий крейсер “Бруклин” имел в длину 185 метров, экипаж из 1000 человек и полное водоизмещение свыше 12 тысяч тонн. “Лёгкость” этого кабана заключалась не в его размерах, а в величине главного калибра. Совсем несолидные для крейсера шесть дюймов (152 мм).

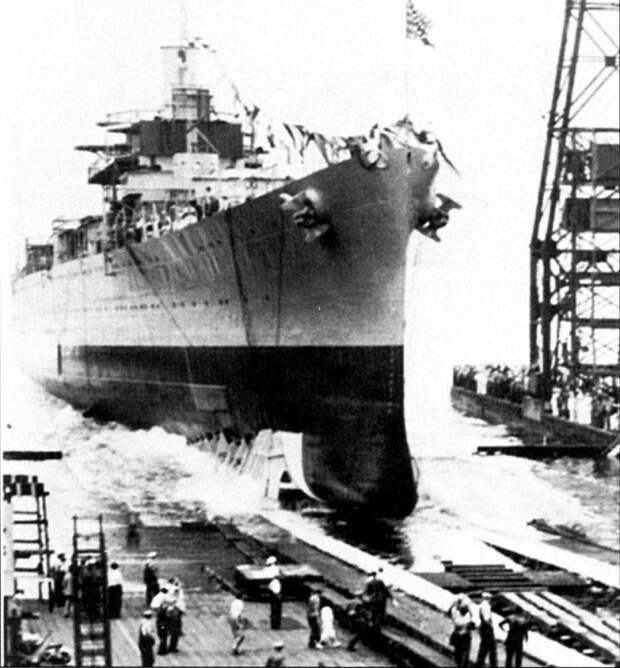

Спуск на воду крейсера "Хелена"

Своим появлением “Бруклин” обязан Лондонскому морскому соглашению (1930 г.), разделившему все крейсеры на “легкие” (категория А) с калибром орудий до 155 мм и “тяжелые” (категория B) с главным калибром свыше 155 мм. Одновременно, были ужесточены права на строительство последних, что заставило ведущие морские державы приступить к созданию хорошо сбалансированных крейсеров с шестидюймовыми орудиями..

Несмотря на стандартизацию основных характеристик, одинаковый главный калибр и принадлежность одной эпохе, крейсеры сильно различались по характеристикам и размерам. Поначалу вперед всех вырвались японцы со своим пятибашенным “Могами”. Не подозревая, что “Могами” — восточная уловка, американцы бросились создавать свой аналог. Вот только с началом войны японцы быстро заменили трехорудийные башни на двухорудийные с 203-мм пушками, в один миг переведя “Могами” в разряд тяжелых крейсеров.

А “Бруклин” так и остался единственным в мире легким крейсером с рекордной огневой производительностью.

Пять башен по три орудия в каждой, в сумме — пятнадцать пушек с автоматическим продольно-скользящим затвором. Для экономии места и ускорения подачи боеприпасов к орудиям был применен трехуровневый кольцевой магазин внутри барбетов башен ГК. За свою феноменальную скорострельность и плотность огня “Бруклины” получили на флоте прозвище “шестидюймовые пулеметы”.

Меньше — не всегда хуже. Уступая “вашингтонцам” по могуществу боеприпасов (двукратная разница в массе между 6’’ и 8’’ снарядами), ЛКР типа “Бруклин” считались идеальными кораблями для ночных артиллерийских дуэлей. Там, где за короткое время требовалось “накормить” противника максимальным количеством раскаленного металла.

Универсальный калибр “Бруклинов” состоял из восьми 127 мм орудий. Зенитное вооружение непрерывно эволюционировало; к середине войны оно состояло из 4 счетверенных и 4 спаренных автоматов “Бофорс” и 28 скорострельных мелкокалиберных “Эрликонов”.

В отличие от своих европейских и японских ровесников, “Бруклин” не нес ни торпедного, ни противолодочного вооружения. Чисто артиллерийский корабль, задачи ПЛО были целиком возложены на эсминцы эскорта.

Для обеспечения работы авиагруппы, на борту имелись две пороховые катапульты, подъемный кран и подпалубный ангар на четыре гидросамолета. Запас авиационного бензина составлял 23 тонны.

Несмотря на свою “легкость”, эти крейсеры обладали неплохой для своего класса бронезащитой. Кроткая, но прочная поясная броня цитадели простиралась с 61-го по 103 шп., имея толщину 127 мм (на нижней кромке 82 мм). Пояс имел высоту 4,2 метра и устанавливался поверх обшивки из “мягкой стали” толщиной 16 мм.

Защита боекомплекта была выполнена по необычной схеме. Трехуровневые магазины были прикрыты стенками барбетов толщиной 152 мм. Погреб боезапаса носовых башен ГК прикрывал подводный 50-мм пояс. Погреба кормовых башен защищались продольной переборкой толщиной 120 мм. Внешние траверзы погребов имели толщину 95 мм.

Горизонтальная защита состояла из 50-мм главной броневой палубы.

Наилучшую защиту имели лобовые плиты башен ГК толщиной 165 мм. Стенки имели толщину 38-76 мм.

Энергетическая установка состояла из восьми водотрубных котлов “Бабкок & Уилксос” и четырех реактивных тубин Парсонса суммарной мощностью 100 000 л.с., что обеспечивало крейсерам скорость 32,5 уз.

Как и все американские корабли, “Бруклины” обладали высокой автономностью и были хорошо приспособлены для действий на океанских просторах. При полном запасе нефти (2200 тонн), крейсер был способен пройти 10 000 миль с крейсерской скоростью 15 уз.

Любопытно, что суммарная мощность бортовой электростанции “Бруклина” (3600 кВт) вдвое превышало потребную мощность оружия и механизмов. Словно кто-то планировал в 1935 году вооружить крейсера “рельсотроном”. Шутка. В боевых условиях янки быстро поняли бессмысленность этого решения и ограничили мощность (два турбогенератора вместо четырех + два резервных дизель-генератора).

Штатный экипаж крейсера состоял из 868 моряков, но в боевых условиях их количество обычно превышало тысячу. Благодаря наличию сплошной палубы вместо короткого полубака удалось обеспечить достаточно высокие стандарты обитаемости для экипажа. Офицеры размещались в одно- и двухместных каютах, в кубриках также было не слишком тесно. Каждый матрос имел стационарную койку и шкафчик для личных вещей. На борту крейсера имелся хорошо оборудованный медицинский блок с рентген-кабинетом.

"Сент-Луис" на Соломоновых островах, 1943 г.

Девять крейсеров этого типа (семь оригинальных “Бруклинов” и два модернизированных ЛКР, отнесенных к подтипу “Сент-Луис”) заслужили за годы войны 68 боевых звезд. Все принимали активное участие в боях на тихоокеанском и европейском театрах военных действий. Все получили серьезные “раны” от действий противника, но были вновь возвращены в строй. Ни один крейсер не был потерян в бою.

Среди известных эпизодов их боевой карьеры:

— детонация боезапаса на крейсере “Бойсе” в бою у мыса Эсперанс (полное разрушение носовой части, 107 погибших);

— атака камикадзе на крейсер “Нэшвилл” (взрывная волна и осколки убили 133 чел. на верхней палубе, однако, конструкция корабля не получила сколь-нибудь серьезных повреждений и он продолжил выполнение поставленной задачи);

— попадание немецкой управляемой бомбы “Фриц-Х” в носовую башню “Саванны” (побережье Италии, 1943 г.). Бомба пробила 50 мм плиту, пролетела сквозь всю конструкцию башни и барбета и взорвалась в погребе, выбив днище. На тушение возникшего пожара потребовалось полчаса. Несмотря на тяжкие повреждения и потерю почти 200 человек её экипажа, “Саванна” смогла доковылять до Мальты, откуда, после эрзац-ремонта ушла своим ходом на основной ремонт в США.

Но самая знаменитая история связана с крейсером “Феникс”. Счастливо пережив Перл-Харбор, он все равно нашел свое пристанище на морском дне. Под флагом чужой страны.

ЛКР "Феникс" во время атаки на Перл-Харбор

На часах 15:50. На календаре май 1982 года. Южная Атлантика.

...Встреча с фрегатами Её Величества обещала быть короткой: “Бельграно” перебил бы их всех, как картонные коробки.

У британцев не было ничего, что бы могло задержать крейсер. Ни мощных противокорабельных ракет, ни достойной артиллерии. Что значили британские 114 мм “пукалки” (по одной на корабль) против мощи артиллерийского крейсера времен ВМВ?

Бриты не могли применить даже старый проверенный способ — пуски зенитных ракет по надводной цели, в переделах прямой видимости, ввиду отсутствия подходящих ЗРК (на всю эскадру имелось лишь пять эсминцев с “Си Дартом”).

Палубные “Си Харриеры” так же не гарантировали успеха. Как показал опыт военных лет, крейсер такого типа невозможно вывести из строя попаданием обычных 500-фн. авиабомб. Ситуация осложнялась тем, что в 1968 году “Бельграно” прошел модернизацию с установкой двух зенитных ракетных комплексов “Си Кэт”. При этом он по-прежнему нес сильную зенитную артиллерию из “Бофорсов” и “Эрликонов”.

Всего одно попадание из шестидюймовой пушки могло вывести из строя любой британский корабль (особенно тот, что сгорел от неразорвавшейся ПКР). Шестидюймовый снаряд — это не шутка: 59-кг “болванка”, летящая на двух скоростях звука. При её взрыве в земле образуется кратер, глубиной в человеческий рост.

Дополнительную угрозу создавал эскорт “Бельграно”. Два эсминца (бывш. американские “Аллен М. Самнер” военных лет), перевооруженные противокорабельными ракетами “Экзосет”.

Оставался единственный возможный вариант. За кормой “Хенераль Бельграно” на протяжении суток скользила невидимая тень — атомная подводная лодка “Конкеррор”.

4 мая 1982 года в 15:57 субмарина “Конкеррор” произвела трехторпедный залп, став первой в истории АПЛ, потопившей корабль в реальных боевых условиях.

Взрыв первой торпеды оторвал носовую часть “Бельграно”, вторая проделала 20-метровую пробоину в левом борт. Крейсер ушел под воду, унеся с собой 323 человека из 1093-х, находившихся на его борту.

Любопытно, что причиной гибели крейсера стали неуправляемые британские торпеды Mарк VIII образца 1927 года. Несмотря на наличие современных торпед “Тайгерфиш”, командир подлодки выбрал старое проверенное оружие. И оно принесло победу. Отличный выстрел, сэр! Из трех выпущенных торпед две попали в крейсер, третья оставила вмятину в борту эсминца “Ипполито Бушар” (осечка взрывателя).

Крейсер был потоплен за пределами объявленной британцами 200-мильной зоны БД. Впрочем, любые инсинуации о правомерности применения оружия заканчиваются ничем. Смысл 200-мильной “зоны войны” состоял в предотвращении потерь среди гражданских самолетов и кораблей третьих стран. С военной точки зрения, это было чистой условностью. Пример тому — потопленный “Бельграно”. Обратный пример — аргентинская боевая авиация, действовавшая с авиабаз на континенте.

Несомненно одно — выстрел “Конкеррора” предрешил исход войны, заставив аргентинский флот вернуться в базы и не выходить оттуда до окончания войны.

Свежие комментарии