Между жизнью и смертью: поэт Игорь Исаев о клинической смерти и её последствиях

Заглянуть за грань между жизнью и смертью, а потом рассказать о том, что находится по ту сторону, с давних времён мечтали люди. Им казалось, что только так, буквально увидев своими глазами и потрогав собственными руками, они сумеют избавить себя и других от вечного и абсолютно естественного страха перед неизвестностью.

Да-да, именно перед неизвестностью, ибо давным-давно доказано, что неизвестности, а не самой смерти боимся мы более всего.Сегодня, благодаря относительно высокому уровню развития медицины и возможности проведения реанимационных мероприятий во многих ситуациях, участились случаи так называемой клинической смерти. Данное состояние, которое обычно длится три-четыре минуты (максимально — пять-шесть), характеризуется полным отсутствием какой-либо жизненной активности. Так как нет ни дыхания, ни сердцебиения, постепенно нарастает гипоксия органов и тканей. В результате изначально теоретически обратимое состояние между жизнью и биологической смертью становится необратимым.

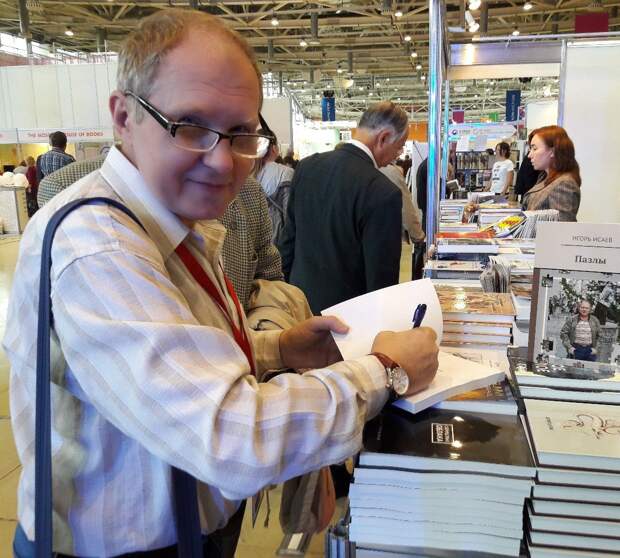

Люди, которым довелось пережить клиническую смерть, рассказывают вещи, в которые многим из нас трудно поверить. Кто-то видит свет в конце туннеля, кто-то — адское пламя, некоторым являются сами ангелы. Но реальность это или фантазии? Мы решили спросить у Игоря Исаева — современного поэта, автора книг «Неисправимый романтик», «На грани», «С тобой рядом», «Пазлы», «Аллеи судьбы». Игорь страдает заболеванием почек и на протяжении двадцати шести лет находится на гемодиализе. Однажды его состояние ухудшилось так сильно, что мужчина оказался на последней грани и заглянул за черту, вернувшись в наш мир преображённым и готовым к переосмыслению.

В прошлом выпускник Механического техникума, мечтавший о карьере педагога и увлекавшийся живописью, он понял, что все это не имеет никакого отношения к его предназначению. Именно с этого момента «воскрешения» начался творческий путь Игоря Исаева.«На мой взгляд, клиническая смерть — это возможность человека заглянуть в приоткрытую дверь по ту сторону жизни», — делится писатель. «Люди боятся смерти от неизвестности того, что их там ждёт. А побывав там, страх неизвестности уходит, и остаётся только желание как можно больше сделать при жизни, доказать, что ты не просто так родился. Шагнув туда, за эту дверь ты ощущаешь необыкновенную лёгкость и уже не хочешь возвращаться обратно. Но твою прожитую жизнь взвешивают на незримых весах и, если в тебе есть потенциал и он ещё не реализован — возвращают обратно. И это происходит очень мучительно. Ты упираешься руками и ногами, но тебя выталкивают. После возвращения я стал более осмысленно задумываться о своём месте в этой жизни. Раньше надо мной довлел страх смерти, заставляя суетится, дёргаться из стороны в сторону в своих поступках. Я перестал заниматься живописью, так как признался себе, что это не моё предназначение, и полностью переключился на поэзию».

О чём же пишет человек, прикоснувшийся к сути бытия и узревший изнанку мира? Похожи ли его идеи, рассуждения, желания и, как следствие, произведения на те, что создают авторы, не имеющие за плечами подобного опыта?

«Во всех моих произведениях, так или иначе, герои ищут себя, своё место в жизни, борются с невзгодами и не падают духом, находя счастье в простых мелочах, окружающих ежедневно; любят и стремятся быть рядом, понимая, что жизнь стремительна... Разумеется, что все эти истории пропущены через мой опыт, миропонимание, выстраданы сердцем и душой», — говорит Игорь. И продолжает свою мысль, размышляя над предназначением писателя в современных реалиях, его влиянии на читателя. «Писатель должен стать другом и умным собеседником для своего читателя. Если это случилось, то читатель будет вновь и вновь возвращаться к любимому произведению, находя в нём поддержку и понимание».

А что насчёт смысла жизни? Позволяет ли клиническая смерть понять, ради чего мы являемся в этот мир? Наверное, узнать ответ было бы интересно многим современникам:

«Смысл жизни — найти своё предназначение и своего любимого человека. Это и есть счастье», — улыбается Игорь Исаев.

Мы хотим пожелать отыскать смысл бытия и поймать свою «синюю птицу» талантливому писателю и всем читателям!

=0=0=

Особая уникальность

Любой из нас хотя бы раз в жизни задавал себе вопрос: что же такое творчество? И, каким бы ни был ответ, все мы сходимся в одном: творчество – это созидание… Созидание уникального по своей сути и природе продукта. А продукт может быть разным. И даже каждый из нас – не что иное, как творческий проект Создателя. Его уникальный результат. Ну, а уж если мы ещё и сами – творческие люди, то уникальность нашу можно считать «в квадрате».

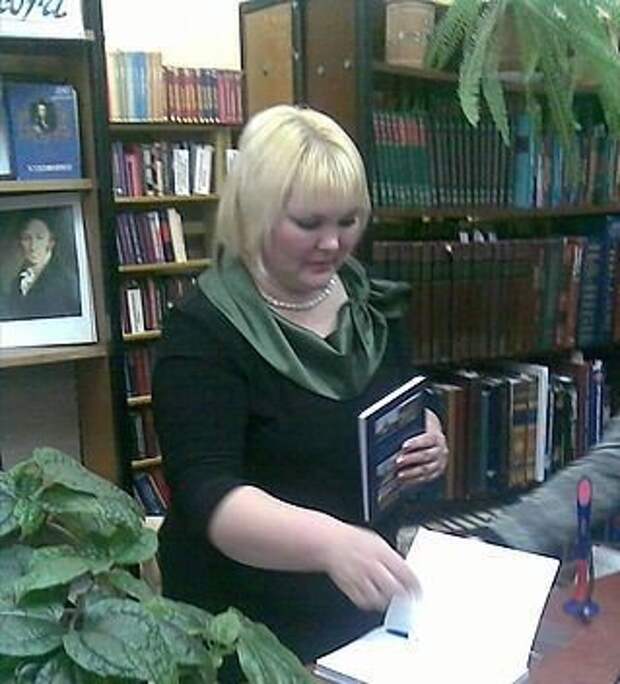

Эвелина Пиженко, как литературный автор, в этом смысле – не исключение. Но, в то же самое время, как любой творческий человек – обладает собственной уникальностью. Впрочем, обо всём по порядку.

Эвелина Пиженко родилась в небольшом северном посёлке Боровой, недалеко от города Ухты, что в Республике Коми, в простой рабочей семье. Несмотря на то, что семья была рабочей, в ней всегда царила творческая атмосфера. И родители, и старший брат, и сама Эвелина – все играли на музыкальных инструментах, а мама – Нина Гавриловна Мигалчан – была известной в тех краях поэтессой, частушечницей и даже доморощенным сценаристом. Всё это не могло не отразиться на самой Эвелине. Сочинять стихи она пробовала уже в раннем детстве, в школе писала юмористические и пародийные вирши, а так же сценарии новогодних спектаклей. Однако, всерьёз литературные попытки не воспринимала, и даже не мечтала о писательской профессии. Сразу после окончания школы Эвелина вышла замуж за своего одноклассника и однопартника, одновременно поступив в Сыктывкарский техникум советской торговли. А затем, как водится, полностью окунулась в земные дела. Много лет отработала товароведом продовольственных товаров. В «лихие девяностые» вынужденно переквалифицировалась в «челночницу». Исколесив маршрут «Ухта-Москва», вдоль и поперек избороздила знаменитый Черкизовский рынок. Хозяйка небольшого поселкового магазинчика «посреди тайги» до сорока семи лет совершенно забыла о даре, посланном свыше. Но Бог, как говорится, видит всё, и направляет на истинные пути.

В 2008 году жизнь Эвелины сделала крутой поворот – пресловутый кризис, добравшись до крошечного посёлка, перечеркнул все её многолетние труды. Но, несмотря на трудности, Эвелина духом не пала и вот тут вспомнила о способности рифмовать окончания слов. Так неожиданно, после почти тридцатилетнего перерыва, начался новый творческий, поистине уникальный, период. И не просто начался, обрушился лавиной, полностью перевернув судьбу бывшей работницы торговли.

Первые творения Эвелина выставляла в Интернете, просто для друзей. И друзей, благодаря стихам, становилось всё больше.

Участие в Международном конкурсе «Зов Нимфея» принесло Эвелине Пиженко несколько серьёзных наград и звание лауреата премии «Несущая Свет». Инициативной группой, состоящей из жителей других государств, в 2010 году был издан первый поэтический сборник Эвелины – «Колдунья». Два последующих сборника были изданы с интервалом в 1 год: «В зеркало глядела» – 2011г., «А у нас на Руси» – 2012г. На сегодня в активе Эвелины множество публикаций не только в местной периодике, но и в таких изданиях, как газета «Российский писатель», журнал «Работница», поэтический альманах издательства Республики Коми – «Белый Бор».

За поэзией последовала проза. Эвелина стала пробовать себя в роли романиста, и тоже небезуспешно. На сегодняшний день «Издательством Стрельбицкого» издано 2 романа Эвелины Пиженко в электронном варианте: «Единственный» и «Женщина в окне». Книги продаются на всех крупных интернет-площадках страны. Готовится к изданию целая серия романов «Ты услышишь мой голос». Этот ураганный взлёт к литературным вершинам – ещё одно проявление уникальности Эвелины Пиженко, как автора, не имеющего литературного образования.

Третьим проявлением уникальности (Бог, как известно, любит Троицу) можно назвать разносторонность писательского таланта. Сама Эвелина шутит, что пишет «всё, что пишется»: стихи, поэмы, песни, баллады, романы. Но особое место в её творчестве занимают сценарии весёлых пародийных спектаклей и мюзиклов. Эвелина сотрудничает со множеством клубов и ДК по всей России – теперь её знают, как «народного сценариста», многие работники культуры от Камчатки до Калининграда и считают своей находкой. В 2017 году новогодние представления по её сценариям поставили более чем 2000 коллективов, как в России, так и в других странах: Украине, Беларуси, Казахстане, Германии, Франции.

Сегодня Эвелина Пиженко – член Международного союза писателей «Новый Современник», и автор поистине международного масштаба.

Уникальный автор.

=0=0=

Фэнтези — жанр, позволяющий отпустить фантазию в полет

Фэнтези — жанр, позволяющий отпустить фантазию в полет и расширить грани собственных представлений о пространстве, времени, самом себе и мире вокруг. А потому скептики, уверяющие, что подобные книги лишь побег от действительности, в корне неправы, и слушать их злопыхания современникам, открывшим для себя тайны иных реальностей, совершенно необязательно. Подобные романы пишут люди умные, деятельные, современные, собравшие обширные материалы по мифологии,

фольклору и нередко обращающиеся к научным исследованиям. Одним из таких писателей является Валентин Денисов, автор увлекательного романа "Сила времени", который вышел в рамках программы "Новые имена современной литературы".

"В книге "Сила времени", как и во всём своём творчестве в целом,

я стараюсь поднимать различные жизненные вопросы, чтобы заставить читателя задуматься. Мои герои рассуждают о войне и мире, о жизни и смерти, о любви и ненависти", — говорит талантливый фантаст.

Валентин родился 18 июля 1989 года. Его малая родина — Ленинград. Получив аттестат зрелости, как и многие питерские мальчишки, будущий писатель мечтал о морской карьере. Он поступил в высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского комсомола, но вскоре понял, что совершил ошибку, и без сожалений покинул студенческую скамью после четвертого курса. Однако с флотом Валентин еще не расстался. Четыре месяца он служил в городе Полярный, после чего вернулся в Санкт-Петербург и задумался, как жить дальше. Писатель вновь пошел учиться — на этот раз в Институт холода и биотехнологий. Вскоре он устроился на работу в Службу пути ГУП «Петербургский метрополитен». Здесь он

нашел себя, что и послужило выбором еще одной специальности. Имея на руках два диплома о неоконченном высшем образовании в военно-морском училище и о высшем образовании во втором институте, Валентин Денисов продолжил получать знания в Петербургском государственном университете путей сообщения, который окончил в 2017 году.

Валентин с юности увлекается творчеством. Литературе посвящена огромная часть его жизни. Он пишет стихи и прозу, отдавая предпочтение лирике и фэнтези.

Из-под пера молодого автора вышло два романа и более сотни стихов. Валентин — член Союза литераторов «Перо и Слово». В настоящее время он сотрудничает с новокузнецким издательством "Союз писателей".

"Главная задача современного писателя — заинтересовать читателя,

предоставив ему красивую историю, наполненную глубоким и богатым смыслом.

Отвечает ли моё творчество данной задаче? Об этом может судить только мой читатель".

=0=0=

Ментовской шансон – музыка для настоящих мужчин от основателя жанра

Хорошая музыка – это музыка, которая трогает за живое. Проникновенным должно быть всё – и мелодия, и слова песни. Одним из наиболее популярных музыкальных направлений сегодня является шансон.

Сам термин пришёл к нам из Франции и в дословном переводе означает «песня». Зародился он ещё в далёком Средневековье. Тогда под шансоном подразумевали многоголосую песню, которую, конечно же, исполняли на французском. Позже термин стал означать эстрадную песню в стиле кабаре. Придя в Россию, шансон трансформировался под вкусы нашей публики. Сегодня он включает в себя различные музыкальные направления, прежде всего бардовскую песню и городской романс. Жанр отличается особой душевностью, простотой и актуальностью сюжетов. Каждая композиция рассчитана на вполне конкретную аудиторию, например, на людей определённой профессии.

Современники, которые любят музыку, слышали термин «ментовской шансон». Его отцом-основателем эксперты и почитатели называют Николая Юрьевича Рассадина.

«Мы уже привыкли, что есть шансон блатной, шансон военный, шансон лирический... Из песен составляются тематические сборники, для любой социальной группы: например «Дальнобойный», «Воровской», «Курортный». Исходя из этого, «ментовской шансон» – это песни для ментов, для сотрудников правоохранительных органов. Его отличает от любого другого шансона сюжетная линяя, описывающая будни и праздники людей этой профессии», – даёт характеристику жанра Николай Юрьевич.

Под занавес прошлого столетия, в 1998 году, Николай Рассадин впервые публично заявил о себе. Стихи поэта, переложенные на музыку, вошли в магнитальбом «Мурка (…из жизни ментов)», который был записан в частном клубе Александра Изюмова. Аранжировщиком стал Леонтий Атальян. Несмотря на небольшой тираж, альбом нашёл своих слушателей. Спустя несколько лет, в 2004 году, Николай Юрьевич, никогда не прекращавший работу над новыми текстами, получил предложение выпустить ещё один альбом «Руки в гору!». Инициатором проекта был Константин Абрамов. Вскоре началась работа, которую удалось закончить только в 2005 году. В ней приняли участие Александр Егоров и Владимир Бойко – музыканты из группы «Гуляй Поле». Практически сразу Николай Рассадин начал трудиться над созданием следующего диска «От Лубянки до Петровки».

Многие композиции, вошедшие в эти альбомы, понравились публике и были включены в различные сборники шансона. Песня с дебютного диска «Мурка» стала частью особого издания – «Антология Мурки».

«Тексты песен рождаются, прежде всего, из личного опыта: с 1986 по 1992 год я проходил службу в Московском уголовном розыске, – говорит о своих произведениях Николай Юрьевич. – Но, конечно, есть сюжеты, взятые из рассказов коллег, а есть сюжеты суть плод воображения (хотя могу сказать, что был случай, когда мне писали, что история, которую я выдумал, была на самом деле)».

Но только ли менты слушают «ментовской шансон»? Или истории, которые рассказывает миру Николай Рассадин, могут быть интересны всем без исключения людям, независимо от рода деятельности?

«Сначала я думал, что пишу песни для своих коллег, – признается бард. – Мне казалось, что они узкопрофессиональны и понятны только тем, кто имел отношение к правоохранительным органам, но оказалось, что это не так. Обычные люди, не имевшие никакого отношения к милиции, положительно отзывались о моём творчестве, слушали мои песни, писали мне и интересовались, как, что, зачем? И, наоборот, были сотрудники милиции, которые напрочь отвергали саму идею «ментовского шансона», называя его низким жанром. Поэтому здесь не всё так однозначно, как может показаться на первый взгляд. А в целом о шансоне могу сказать то же самое: кто-то любит попадью, кто-то поповскую дочку. Люди разные!»

И как же угодить этим самым «разным людям»? Наверное, этот вопрос волнует всех авторов, независимо от того, создают ли они песни, пишут ли стихи или прозу. В чём же секрет успеха? Николай Рассадин предлагает своё видение ситуации:

«Никаких секретов, которыми я мог бы поделится, у меня нет. Нужно писать о том, что пропустил через душу, что волнует, о чём хочешь поведать, искренность, отсутствие фальши – это привлекает слушателей. Главное – никому не угождать. Не пытаться понравится всем (в конце концов, мы не «червонец»). Как говорится, «люди разные, и песни разные».

Подводя итог, можно сделать вывод, что «ментовской шансон» – это современный музыкальный жанр, который рассказывает истории из повседневной жизни служащих правоохранительных органов. То есть, условно, каждая песня являет собой своеобразный музыкальный детектив в стихах. А что на счету прозы? Пробовал ли создатель «ментовского шансона» себя в качестве автора рассказов, повестей или даже романов? На этот вопрос Николай Рассадин отвечает с улыбкой:

«Конечно, были попытки написать прозаическое произведение, есть даже на одном литературном сайте коротенькие рассказы о жизни сотрудников уголовного розыска. Однако дальше «пробы пера» дело не пошло: то ли усидчивости не хватает, то ли таланта. А возможно, просто не наступило ещё пока моё время».

За годы творческой деятельности Николай Рассадин опубликовал несколько сборников стихотворений: «...а более ничего», «И было всё предрешено», «Исхода не будет». Его произведения неоднократно появлялись в коллективных сборниках, литературных альманахах, на страницах газет, журналов и интернет-изданий. Поэт выигрывал крупные международные конкурсы как поэт и как бард.

«В преддверии профессиональных праздников: Дня уголовного розыска (5 октября) и Дня милиции (10 ноября) – хотелось бы пожелать всем операм сухой обуви, тёплой одежды, поменьше «глухарей», побольше прожитых лет!» – желает своим слушателям и читателям талантливый современник.

=0=0=

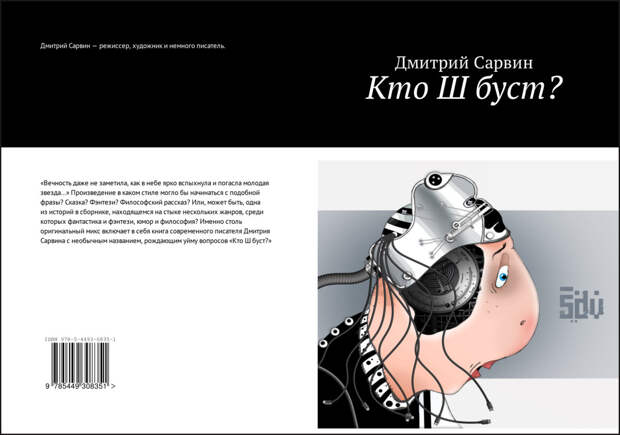

Кто Ш буст?

Уважаемые читатели, представляем Вашему вниманию творчество писателя Дмитрия Сарвина.

Сначала немного биографии, информации, которая поможет охарактеризовать творчество писателя. А, возможно, даже приоткроет завесу тайны, и мы сможем узнать, где и как писатель черпает вдохновение для своих произведений.

Что несомненно, Дмитрий — творческая личность. Родился в Туле, затем переехал в Санкт-Петербург, где окончил Государственную Академию Театрального Искусства.

С 2004 года работает режиссёром в Санкт-Петербургском театре «Мюзик-Холл». Имеет огромный послужной список постановок в Питере, Москве и других городах России. Многие постановки — по мотивам произведений русских и зарубежных писателей, а это говорит о том, что Дмитрий отлично ориентируется в отечественной и иностранной литературе.

А что же сам писатель, как зарождалось и развивалось его творчество, как впервые проявился его писательский талант, когда впервые к нему пришёл писательский успех? Узнаем это у самого Дмитрия.

- Итак, наш первый вопрос традиционен до невозможности. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, нашим читателям, когда Вы впервые начали писать.

- Я начал писать с незапамятных времён... Я ещё помню динозавров, огромные такие были. И все, как один, курили. Дымили динозавры похлеще вулканов. «Делать нам больше нечего, и здоровья у нас до хвоста!» — говорили они и пускали из пасти сизый дымок.

Я у диников не котировался, мелкий и без чешуи, а хвоста вообще нет, собственно, как и здоровья... Пропадёт, говорили они, в мастодонтову какашку угодит, и поминай его как звали... А как его звали? И начинали ржать, да так долго и зычно, что когда их отпускало, они совсем забывали, над чем смеются. Я уходил к маме, она слушала меня, затем грустно поджигала абсент сигаретой и говорила: вот папа-то не дожил, а то бы порадовался, какой сынуля лох! Потом я шёл в джунгли и плакал под тропическим ливнем, чтобы другие не видели моих слёз. Бабушка жалела меня, как могла, и говорила, что динозавры — они, по сути своей, хорошие, только тупые, и добавляла: как все мужики! Потом она закуривала трубку, глаза её слезились, но она упорно смотрела сквозь едкий дым, и ей чудились другие страны и города...

Крупной пищи мне не доставалось, и я познал вкус кореньев и листвы. Иногда мама варила для меня на вулкане яйца, так сказать, из невылупившихся братьев. Я ел, жалел их и ел, ну не пропадать же добру. Сытому становилось веселей, и я даже залезал на спины мастодонтов и потом скатывался по их мясистому и гладкому хвосту. Они не возражали, жевали свежий бамбук и похотливо глядели в сторону купающихся самок семейства брахиозавров.

А потом я научился рисовать, сначала это были обидные картинки на скалах, ну, чтоб позлить динозавров. Потом — по приколу, а затем я загнался и стал рисовать с натуры, и, в натуре, я преуспел! И я так этим увлёкся, что даже не заметил, как все вымерли, и я остался один.

PS:

Потом появились люди, и мне стало веселей, я стал добавлять к картинкам слова. Так слова образовали предложения, предложения рождали истории, историй становилось всё больше и больше! Так появилась моя первая книга «Кто Ш буст?»...

Спойлеры: там очень смешно — про огонь, холод, боль и неугасимую любовь!...

Спокойного утра и доброй ночи, или удачного дня!

Желаем Дмитрию огромных творческих успехов и с нетерпением ждем выхода новых книг!

И, как у нас уже принято, говорим писателю «До новых встреч!»

=0=0=

Писатель vs Читатель

Сегодня модно говорить о том, кем являются современные писатели. Существуют целые блоги, в рамках которых ведётся обсуждение популярных и не очень авторов, публикуются обзоры и рецензии книг. Если присмотреться к ним внимательно, становится очевидно, что мнений негативных, даже откровенно злобных куда больше, чем отзывов добрых. Когда читаешь их, кажется, что буквально каждый хейтер мог бы за одну ночь написать новую «Войну и мир» и, будучи столь одарённым от природы, имеет право судить да рядить других. Но так ли это на самом деле? И что будет, если изменить ракурс и вдруг посмотреть не на писателей, глазами читателей, а наоборот?

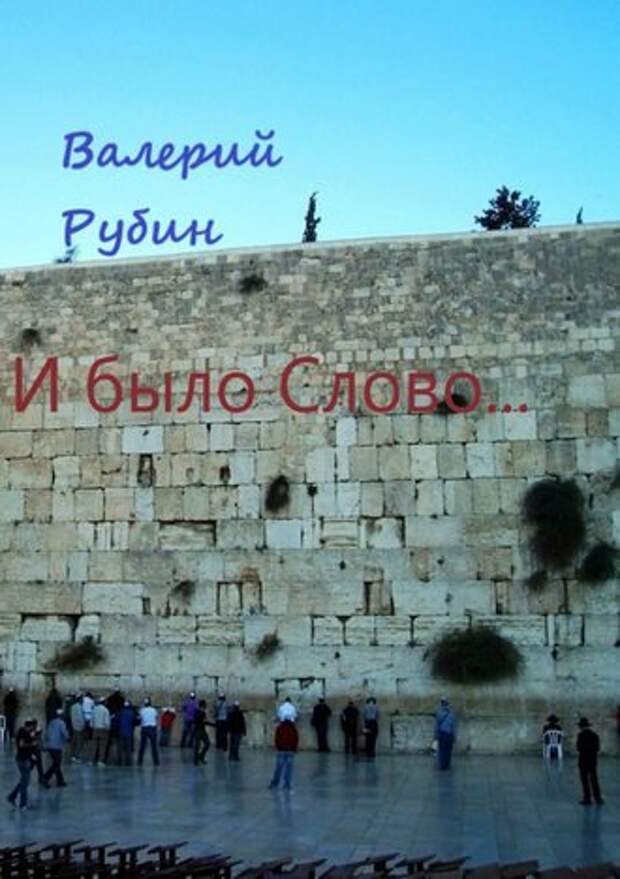

Мы попытались узнать, что думают известные авторы о своей потенциальной аудитории и обществе в целом, пообщавшись с писателем, журналистом и блогером Валерием Рубиным.

Валерий Рубин — коренной петербуржец. На протяжении многих лет он занимается журналистикой. На заре карьеры работал в многотиражке завода «Красная заря» и на радио Балтийского завода. Далее были публикации в ведущих печатных изданиях страны, среди которых — «Правда России», «Русский телеграф», «Россiя», «Российский бизнес», «Деловые связи», GlobalRus.ru, «Правда», «Российская газета», «Парламентская газета», портал Страна.ru. Сегодня он является редактором крупных сайтов в Канаде и Израиле.

Валерий Рубин — участник и победитель многих престижных литературных конкурсов, член Международного Союза писателей Иерусалима. Его произведения можно прочитать на крупнейших порталах Рунета «Проза.ру» и «Стихи.ру», на страницах журнала «Союз писателей» и на сайте ЛитБук, ЛитРес, Bookmate и на других литпорталах. Среди лучших творений автора такие книги, как «И было слово...» (сборник стихотворений), «Се ля ви» (рассказы и эссе, основанные на реальных событиях), «Секретный сотрудник» (философско-мистическое и детективно-романтическое произведение), «Слуга трёх господ» (фантастическая история о сделке с дьяволом) и другие.

Зная все особенности писательского труда, будучи настоящим профессионалом, который знаком с интересами современной публики, Валерий готов поделиться мнением о том, что мы стараемся не замечать в себе и вокруг себя.

Итак, кто же он — современный читатель?

Валерий: Читатель — разный. Невозможно причесать современного читателя под одну гребёнку. Неблагодарная задача. Скажем, многие издательства предпочитают и прямо говорят: мы не принимаем стихи... Значит ли это, что читателей, любителей поэзии, поубавилось? Нет, конечно же. Или: массовыми тиражами выпускают в свет книги про «ведьмаков», «академии магии», «попаданцев»... Значит ли это, что они всем нравятся? Опять нет. Однако в издательствах ориентируются, по-видимому, на поп-культуру как определяющую современное её состояние и перспективы. Это грустно. Я не делаю обобщающих выводов, ни в коем случае. Просто плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Нет читателя — есть читатели.

Екатерина: Как писателям приходится подстраиваться под вкусы аудитории? Нужно ли это делать?

Валерий: Думаю, и писатели есть разные — те, что подстраиваются под вкусы читателей, чтобы добиться материального успеха, славы, известности. И другие — что пытаются воспитывать вкусы читателей, хотя эта задачка из разряда трудновыполнимых. Иначе говоря, одни пытаются развлечь, другие следуют по стопам классиков, ставя во главу угла литературу как средство отображения реалий с целью воспитания у человека человеческих чувств, обращаясь к его разуму, а не к инстинктам и сиюминутным эмоциям. Это как в музыке: есть классические произведения, а есть — пустышки, которые забудутся тут же после прослушивания.

Екатерина: Кому нужны популярные жанры, и есть ли от них польза или же только вред?

Валерий: Нужны ли популярные жанры? Почему нет? Как говорили в Китае в эпоху Мао: пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ.

Екатерина: Насколько новые книги отражают идеологию общества? И в чём она заключается?

Валерий: Говорить об идеологии общества? Я, честно говоря, её не вижу. Есть установки правящей партии и правительства по отдельным вопросам бытия и сознания, не более того. Раньше считалось: есть коммунистическая идеология и буржуазная. Сейчас эти понятия размыты. В целом, если говорить о России, преобладает идеология буржуазного типа, с креном на создание общества потребления, как и в окружающем т.н. цивилизованном Западе. Как это связано с книгами или отражается на книжном рынке? Думаю, Вы сами видите. Или задайте себе вопрос: что входит в «меню» для обязательного прочтения школьниками. Не знаю, как сегодня, а вчера там присутствовал Солженицын. Вот вам и лакмусовая бумажка...

Екатерина: Насколько Вы стараетесь отразить преобладающую в обществе идеологию?

Валерий: Я стараюсь отобразить в своих книгах — мы ведь говорим о серьёзных вещах, а не о «фоне» — собственное понимание Добра и Зла. Это — главная арена битвы за душу человека. Она идёт каждодневно и ежечасно. Но Гееном не миновать.

Долина Мегиддо,

Добро и Зло в решающую битву

Здесь вступят,

И Время остановится для всех...

От исхода битвы зависит судьба человечества, существование или конец цивилизации на Земле. Метафора, разумеется. Но и литература ещё может сказать своё веское слово...

Екатерина: В каком направлении, как Вам кажется, будут развиваться отношения читателей и писателей в ближайшем будущем? Как им взаимодействовать между собой?

Валерий: Писатели будут пописывать, а читатели почитывать. Но с учётом того, что писателей становится определённо всё больше, им придётся перечитывать самих себя.

Свежие комментарии