Версия вторая – Авраам завещал похоронить «средство связи» вместе с ним, и ныне оно так и лежит где-то в недрах пещеры Махпела.

Версия третья – после смерти Авраама уже выключенное (или с севшими батарейками) «средство связи» продолжали хранить его потомки, передавая из поколения и, скорее всего, не понимая его реального функционального назначения. В таком случае оно до сих пор может храниться в какой-то еврейской семье.

То, что третья версия не столь уж и фантастична, подтверждает недавняя история с древней иудейской святыней – могилой праматери Рахель (Рахиль – в Ветхом Завете), которая была женой Иакова (сына Исаака).

Рахель умерла при родах Вениамина около Эфрата, который называется также Вифлеем (ныне Бейт-Лехем), и там же была похоронена. Ее могила сейчас располагается в палестинской зоне. Поскольку Рахель почитается и в исламе, здесь выстроена небольшая мусульманская мечеть.

В октябре 2010 года ЮНЕСКО приняло решение о том, что могила праматери Рахель является мусульманской святыней, и объявило ее мечетью Бильала Ибн-Рабаха. У евреев, естественно, подобное решение вызвало сильное недовольство. Израиль даже заявил, что разрывает отношения с этой международной организацией.

И вдруг буквально необъяснимым образом на свет появились ключи от дверей в могиле Рахель – те самые древние ключи, которые, как оказалось, уже много столетий хранились в иудейской семье, с незапамятных времен осуществлявшей присмотр за этим местом. О наличии ключей никто не знал, но тем не менее все это время они существовали. И появились именно в тот момент, когда настала необходимость предъявить права иудеев на святыню.

На мой взгляд, этот пример вполне убедительно указывает на возможность того, что в какой-нибудь другой иудейской семье запросто может храниться и то самое «средство связи», которое использовал Авраам для общения с Яхве. Каким бы парадоксальным это ни казалось, но такой вариант исключить абсолютно нельзя…

Рис. 117. Могила праматери Рахель

Но вернемся к нашему повествованию.

После смерти Авраама (точнее – уже после похорон Сарры) вообще наступает период длительного затишья – ничего, сколь-нибудь значимого для нас, не происходит. Первоисточники детально описывают массу событий, но в них нет ничего, что бы указывало на прямые действия Яхве и его соратников. Единственное, что привлекает внимание – это история Иосифа. Но и она примечательна лишь тем, что связана с более поздними важными событиями, поэтому мы не будем на ней останавливаться столь же подробно, как она описана в первоисточниках.

Как гласит Ветхий Завет, Иосиф был любимым сыном Иакова, и за это его сильно не любили братья, которые, воспользовавшись подвернувшейся им возможностью, продали Иосифа в рабство. Вместе с караваном измаильтян, которым братья его продали, Иосиф попадает в Египет, где в течение довольно короткого времени он прославился своим умением толковать сны.

В возрасте 30 лет Иосиф истолковал фараону сны о тощих коровах, пожирающих тучных, предсказав, что ближайшие семь лет будут плодородными, а затем наступит семь лет недорода. Фараону понравилось толкование сна, и он «поставил Иосифа над всей землей Египетской», то есть сделал его своим визирем. Фараон также дал ему в жену дочь жреца Гелиополиса, которая родила ему двух сыновей Манассия и Ефрема.

Во второй год голода Иосиф, имевший уже к этому времени огромные полномочия, предложил израильтянам жить на территории Египта. Когда же гонимые голодом братья Иосифа прибыли в Египет, Иосиф открылся им и примирился с ними. Затем он переселил сюда весь свой род с престарелым отцом Иаковом во главе, а фараон отвел им для поселения округ Гесем.

В течение всей своей жизни Иосиф покровительствовал своему роду. После смерти Иосифа египтяне набальзамировали его тело и положили в специальный ковчег. Впоследствии, во время Исхода из Египта, Моисей вынес останки Иосифа, чтобы перезахоронить их в земле Израиля…

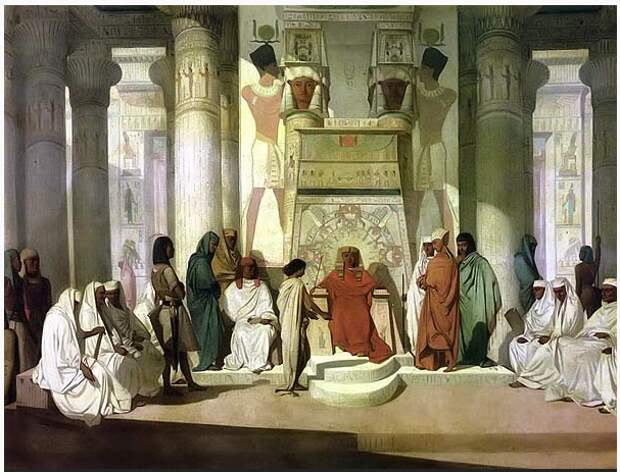

Рис. 118. Иосиф толкует сны фараона

Есть самые разные варианты идентификации Иосифа и исторического периода, в который он жил.

Одна версия, например, утверждает, что Иосиф – это знаменитый архитектор Имхотеп, построивший обширный комплекс Ступенчатой пирамиды в Саккаре. Авторы версии даже считают, что подземные гробницы, расположенные к востоку от пирамиды, служили на самом деле не могилами, а зернохранилищем, а в небольших помещениях колоннады, расположенной неподалеку, располагались чиновники, торговавшие зерном в голодные года, – и все это будто бы организовал именно Иосиф.

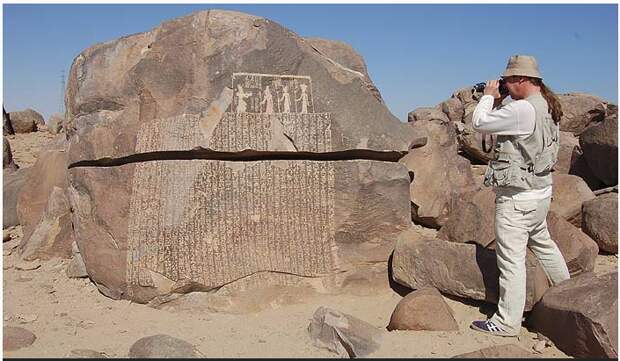

В поддержку этой версии ее авторы приводят текст знаменитой «Стелы голода» на острове Сехель близ Асуана, описывающего семилетнюю засуху и голод во время правления фараона III династии Джоcера. В верхней части этой стелы изображены Джосер и три божества – Хнум (хранитель Нила), Сатет (богиня разлива Нила) и Анукет (богиня-покровительница первых нильских порогов). Текст на стеле говорит, что фараон расстроен и волнуется, поскольку земля Египта находится во власти засухи уже семь лет, и в течение этого времени отсутствуют ежегодные разливы Нила. Джосер запрашивает помощь у жрецов своего визиря Имхотепа. Священнослужители ведут расследование в архивах храма Тота в Гермополе. Жрец сообщает царю, что разливами Нила управляет бог Хнум, обитающий на острове Элефантина на юге страны. Хнум сердится и по этой причине не позволяет водам Нила течь должным образом. Джосер приказывает доставить на юг приношения, пытаясь умиротворить бога. Следующей ночью фараон видит сон, в котором Хнум обещает положить конец голоду. Джосер издает указ, в котором он предоставляет храму Хнума на Элефантине область между Асуаном и Такомпсо со всеми ее богатствами, а так же часть импорта из Нубии. В заключительной части текста имеется запрет облагать указанную область какими-либо дополнительными налогами, которые уменьшили бы размер ее податей в храм Хнума…

Однако время правления фараона Джосера (более чем за полтысячи лет до времени жизни первого патриарха Авраама – даже для самых древних его датировок) никак не может быть временем жизни Иосифа. Причиной же подобной путаницы служит упомянутая история о семи годах голода и семи годах изобилия, которая, судя по всему, является «канонической» – о семилетнем голоде рассказывают, например, древние текстовые отчеты о фараоне Неферкасокара (в конце второй династии – то есть еще до Джосера), также и в известном шумерском эпосе о Гильгамеше бог Ану дает пророчество о предстоящем семилетнем голоде…

Рис. 119. «Стела голода» на острове Сехель

На мой взгляд, из всех имеющихся ныне версий идентификации периода жизни Иосифа наиболее логичной выглядит та, согласно которой Иосиф жил во времена, когда Египет находился под властью гиксосов (то есть ко времени так называемого Второго Переходного Периода).

Гиксосы – это группа кочевых скотоводческих племен, объединение которых сформировалось, как считают историки, на территории современной Сирии. Основу гиксосов составляли амореи, к которым также присоединились хурриты и хетты. Иосиф Флавий переводит слово «гиксосы», как «цари-пастухи» или «пленники-пастухи», и называет их своими «предками».

Считается, что в XVIII-XVII веках до нашей эры, когда Египтом правили слабые XIII и XIV династии, эти племена постепенно переходили через Суэцкий перешеек и расселялись в дельте Нила. Став в дельте Нила преобладающим населением, гиксосы оттеснили от власти египтян и сделали своей столицей Аварис, где начали править их династии – XV и, возможно, XVI (по Манефону).

Наибольшего могущества гиксосы достигли при царях Хиане и Апепи, которые смогли продвинуться далеко на юг, достигнув города Кус. Однако подчинить весь Верхний Египет гиксосы так и не смогли. В Фивах в это время правила XVII династия, которая, собрав силы, начала борьбу с «ползучими захватчиками».

Начало борьбы по легенде связано с царем Секненра, который, по-видимому, погиб в битве. Его сын Камос, последний царь XVII династии, сражался успешнее. Он собрал войско, двинулся на север и сумел дойти почти до самого Авариса, но не захватил его. Окончательную победу над гиксосами около 1550 года до нашей эры одержал брат Камоса, первый фараон XVIII династии Яхмос I, который изгнал их из Египта и преследовал до южной Палестины, где захватил город Шарухен – опорный пункт гиксосов в Ханаане…

Многие исследователи сходятся во мнении, что эмиграция евреев в Египет совпадает как раз с периодом господства гиксосов. Род Иакова предположительно был подхвачен общей волной вторжения либо же прибыл в Египет уже после того, как страной завладели гиксосы. Иакова и его потомство там встретили гостеприимно, поскольку они состояли в близком родстве с оккупантами, а те, вероятно, были заинтересованы в том, чтобы привлечь в покоренную страну как можно больше бывших земляков.

Это объясняет, в частности, и возведение Иосифа на пост визиря фараона. Трудно себе представить, чтобы в обычных условиях родовитые египтяне согласились доверить высокую должность одному из презираемых ими азиатов (а тем более – из числа очень нелюбимых ими «пастухов»). А вот гиксосские фараоны, с подозрением относившиеся к местному населению, питали больше доверия к близким им по происхождению и языку евреям, пришедшим из Ханаана.

Древние египтяне очень не любили вспоминать период правления гиксосов. Возможно поэтому их исторические хроники внезапно обрываются в 1730 году до нашей эры и возобновляются только после 1580 года до нашей эры. И вполне может быть, что именно поэтому в этих хрониках нет упоминаний о визире-еврее по имени Иосиф, время жизни которого явно попадает на этот период…

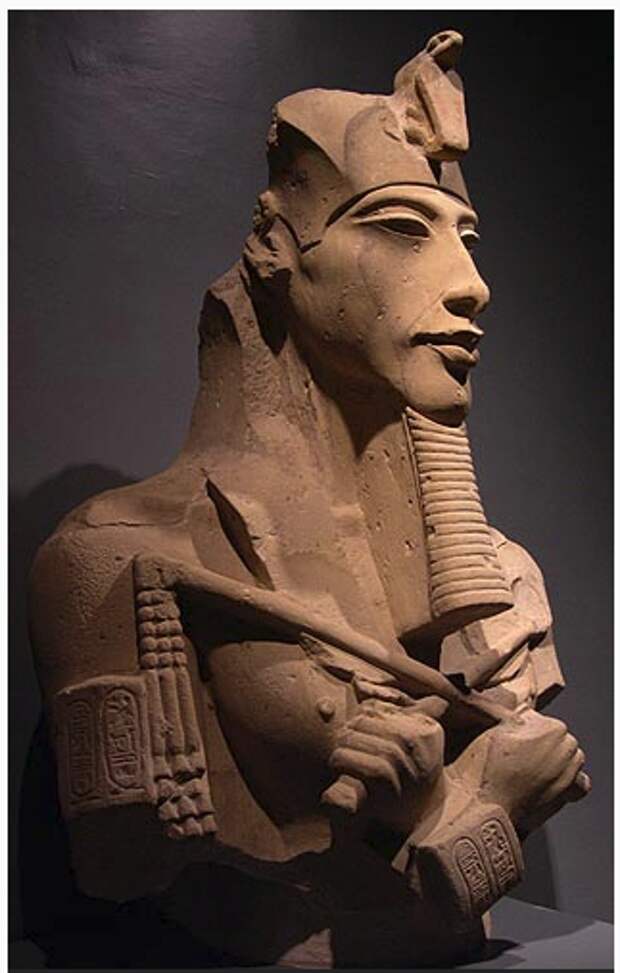

Рис. 120. Фараон Яхмос I

Египет – это один из тех регионов, где (как и в Междуречье, где располагался город Ур – место жизни Фарры) боги-победители на рубеже IV-III тысячелетий до нашей эры создали древнейшие государства (см. книгу «Создание древних цивилизаций»). И как уже упоминалось, здесь в храмах могли (и даже должны были) храниться предметы богов – в том числе и предметы древних богов, проигравших войну, которые достались богам-победителям в качестве трофеев. Поэтому логично предположить, что Египет не мог не привлекать Яхве в его поисках как мощного оружия, так и «запчастей» к нему. Вояж Авраама в Египет и его попытка внедриться в ближайшее окружение египетского фараона косвенно подтверждают это предположение. И наивно было бы думать, что с провалом Авраама, Яхве отказался от попыток заполучить содержимое египетских храмов.

С учетом этого логично было бы допустить, что возвышение Иосифа в Египте и переселение его родни в дельту Нила могли быть также реализацией глобального плана Яхве с сотоварищами-богами. Однако ни в одном из первоисточников нет ни одной детали, которые бы указывали на то, что Яхве имел хоть какое-то отношение к этим событиям. Даже при толковании снов Иосиф не прибегает к помощи Бога. Да и в описаниях жизни евреев в этот период нет упоминаний о каких-то специальных жертвоприношениях Яхве и о прямой связи с ним. Так что тот факт, что когда существенно позднее Богу понадобились евреи именно в Египте (см. далее), они уже были там, следует отнести скорее к случайному стечению обстоятельств, нежели к части некоего глобального плана.

И Иосиф, в немалой степени способствовавший этому переселению, интересен нам лишь тем, что он инициировал переселение не просто вообще евреев, а именно прямых потомков Авраама туда, куда через какое-то время переместился эпицентр событий, связанных с реализацией планов Яхве, но не имевших никакого отношения к евреям…

Рис. 121. Иосиф открывается своим братьям, переселившимся в Египет

Любопытно, что в Библии история неожиданно обрывается на смерти Иосифа – именно этим заканчивается книга Бытие. Следующая за ней книга Исход начинается уже с событий, связанных с личностью Моисея. В результате образуется «библейское белое пятно», которое охватывает примерно четыреста лет – весьма значительный исторический промежуток времени.

Есть версия, что редакторы библейского текста сделали такой скачок в изложении истории сознательно, чтобы не касаться довольно бесславного для евреев периода. После изгнания гиксосов фараоны восемнадцатой династии перенесли столицу из Авариса в родные Фивы. Евреи же так и остались в земле Гесем, где вели обособленную пастушескую жизнь. Никто не обращал внимания на простых скотоводов, живших вдали от главного политического центра, на далеких окраинах государства. Для египтян это было очень бурное время, и им было не до евреев, которые к тому же все больше поддавались влиянию египетской культуры и, как указывают некоторые данные, даже признавали культ египетских богов. Понятно, что подобные факты редакторам библейского текста упоминать не имело никакого смысла.

Однако именно на период этого «библейского белого пятна» приходятся важные события, которые показывают, что и у Яхве в это время были дела поважнее, чем заботы о судьбе «богоизбранного» народа. И происходили эти события именно в Египте…

Египетский монотеистический эксперимент

С изгнанием гиксосов Египет вступает в период своего очередного расцвета, известного под названием Нового Царства. Яхмос I, разгромив гиксосское войско и захватив Шарухен, возвращается в Египет, плывет через всю страну на юг, в Нубию, и там наносит поражение непокорным племенам Куша. А затем подавляет сопротивление ряда местных египетских правителей, не желавших подчиняться вновь крепнущей центральной власти.

Преемник Яхмоса, Аменхотеп I, продолжает успешную борьбу с упорно сопротивляющимися жителями Куша. Результатом же его военных походов стало достижение Египтом рубежей периода расцвета Среднего Царства – от Синайского полуострова на севере до II нильского порога на юге.

Сменивший Аменхотепа I на престоле (в 1504 году до нашей эры) Тутмос I начинает новый период широких завоевательных походов. Уже на втором году своего правления он в очередной раз подавляет мятежный Куш, но не останавливается на этом, а продвигается дальше на юг, и египетские войска впервые достигают района III нильских порогов, где на острове Томбос воздвигается крепость и размещается сильный военный гарнизон. После южной экспедиции египетские войска устремляются на север, в Переднюю Азию, разоряя мелкие княжества в оазисах Палестины и Сирии, захватывая большие военные трофеи и уводя многочисленных пленных в Египет. Войска Тутмоса I достигают Нахрайны (в царстве Митанни) на Евфрате, где впервые видят большую реку, которая течет не в привычном для египтян направлении с юга на север, как Нил, а с севера на юг, что привело их в большое изумление и нашло отражение в египетском названии Евфрата – «Перевернутая вода».

Преемники Тутмоса I с небольшими перерывами продолжали успешные захватнические походы. Наибольшие же завоевания пришлись на время правления Тутмоса III, который почти ежегодно летом, когда у соседей созревал урожай, проводил походы в Переднюю Азию, захватывая все новые города и области Сирии. Самым северным завоеванием Тутмоса III стал город Каркемиш, занимавший выгодное стратегическое положение на стыке Междуречья, Малой Азии и Сирии. А на юге, в Нубии, владения Тутмоса III простирались вплоть до IV нильского порога. За достигнутые при нем рубежи, как на севере, так и на юге, не вышел ни один из его преемников. Египет превратился в могущественную мировую державу, вместе с подчиненными территориями протянувшуюся с севера на юг на 3500 километров.

Рис. 122. Египет периода Нового Царства

Степень зависимости от Египта покоренных стран и городов была различной. Наиболее прочно с Египтом была связана Нубия, непосредственно управлявшаяся египетской администрацией во главе с наместником, носившим титул «царского сына Куша». Создать себе столь же сильные позиции в Передней Азии египетские фараоны не могли из-за трудности перехода через отделявшую этот регион от Египта пустыню и постоянного противодействия соседних держав. Однако в важных переднеазиатских городах стояли египетские гарнизоны, а наследники правителей этих городов воспитывались в качестве заложников при египетском дворе в угодном фараону духе.

Огромные богатства стекались в Египет и в качестве ежегодной дани с уже покоренных стран, и в виде военной добычи – с еще покоряемых. Многое из этого доставалось египетскому войску, которое щедро одаривалось боевыми наградами, землей и пленными. Но не забывали фараоны и жречество, с которым необходимо было ладить, поэтому значительная часть военной добычи дарилась храмам – прежде всего храму Амона-Ра в Фивах, хотя и другие храмы не были оставлены без внимания.

Карательные экспедиции Аменхотепа II и Тутмоса IV в конце концов сломили сопротивление переднеазиатских князьков. Признали могущество Египта и независимые от него государства – Вавилония, Хеттское царство и Ашшур. После военной конфронтации установились мирные отношения с царством Митанни, укрепленные браком Тутмоса IV с митаннийской принцессой. Неудивительно поэтому, что тридцатилетнее правление его преемника Аменхотепа III было на редкость мирным. Этот фараон лишь однажды, на пятом году своего царствования, совершил поход в Нубию.

Период правления Аменхотепа III отмечен грандиозным строительством, которое обеспечивалось несметными богатствами, поступавшими из покоренных и зависимых стран. И когда в 1353 (по другим данным в 1351) году до нашей эры на престол вступил его сын Аменхотеп IV, Египет находился на вершине своего могущества.

Царь Митанни Тушратта, прося нового фараона о продлении дружбы между обоими дворами, советовал ему справляться о международных делах у матери и сам просил вдовствующую царицу оказывать влияние в благоприятном ему смысле на сына. Вавилонский царь Бурна-Буриаш II прислал Аменхотепу поздравительное письмо в связи со вступлением последнего на престол, в котором он заверял фараона в своей дальнейшей дружбе. Хеттский царь Суппилулиума I также написал ему письмо, в котором он жаловался, что не получил ответа на свое первое письмо и требовал, чтобы Аменхотеп IV, подобно своему отцу, был дружен с ним и выполнял «братские» обязательства.

Казалось, ничто не предвещало каких-либо потрясений столь могущественному государству, но они все-таки случились. И инициатором этих потрясений стал как раз тот, кто должен был поддерживать стабильность страны, – сам фараон.

Рис. 123. Аменхотеп IV (Эхнатон)

Царствование Аменхотепа IV стало временем невиданной до тех пор религиозной реформы, которая потрясла устои традиционного древнеегипетского общества и была связана с введением общегосударственного культа бога Атона. Однако радикализм реформы проявился не сразу, а преобразования Аменхотепа IV были сначала несущественными и нарастали лишь по мере его царствования.

Свежие комментарии