Ученые о мифическом татаро-монгольском иго

«Каких пакостей наколобродит в Российских древностях такая допущенная к ним скотина!» — М.В.Ломоносов о диссертациях Миллера, Шлёцера и Байера, по которым нас до сих пор продолжают учить в школах.

К. Г. Скрябин, академик РАН: «Мы не обнаружили в геноме русских заметных татарских привнесений, что опровергает теорию о монгольско-татарском иге. Отличий между геномами русских и украинцев нет никаких. С поляками у нас отличия мизерные».

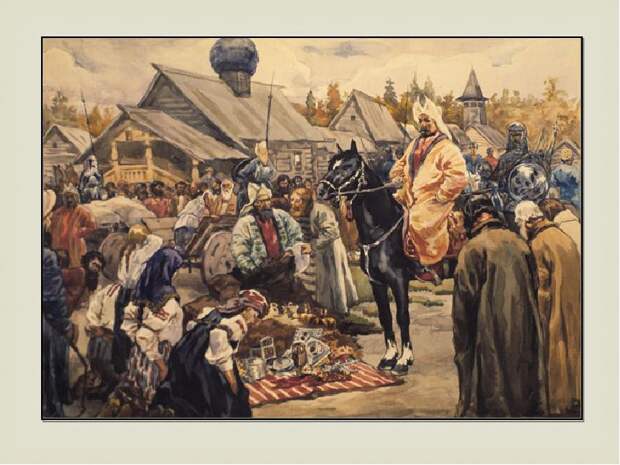

Ю. Д. Петухов, историк, писатель:

«Следует сразу отметить, что под псевдоэтнонимом «монголы» мы ни в коем случае не должны понимать реальных монголоидов, проживавших на землях нынешней Монголии. Самоназвание, подлинный этноним аборигенов нынешней Монголии - халху. Никогда они себя не называли монголами. И никогда не доходили ни до Кавказа, ни до Северного Причерноморья, ни до Руси. Халху - антропологические монголоиды, беднейшая кочевая «общность», состоявшая из множества разрозненных родов. Примитивные пастухи, находящиеся на чрезвычайно низком первобытно-общинном уровне развития ни при каких обстоятельствах не могли создать даже простейшее предгосударственное сообщество, не говоря уже о царстве и тем более империи… Уровень развития халху XII–XIV веков был равен уровню развития аборигенов Австралии и племен бассейна Амазонки. Их консолидация и создание ими даже самого примитивного воинского подразделения из двадцати-тридцати воинов — полнейший абсурд. Миф о «монголах на Руси» - есть самая грандиозная и чудовищная провокация Ватикана и Запада в целом против России! Антропологические исследования могильников XIII–XV веков показывают абсолютное отсутствие на Руси монголоидного элемента. Это факт, который оспорить невозможно. Монголоидного нашествия на Русь не было. Просто не было. Ни в киевских землях, ни во владимиро-суздальских, ни в рязанских той эпохи не было найдено черепов монголоидов. Не было признаков монголоидности и у местного населения. Об этом знают все серьезные археологи, занимающиеся данной проблемой. Если бы были те неисчислимые «тумены», о которых нам рассказывают байки и которые показывают в фильмах, то «антропологический монголоидный материал» в русской земле остался бы непременно. И монголоидные признаки в местном населении тоже бы остались, потому что монголоидность доминантна, подавляюща: достаточно было бы сотням монголов перенасиловать сотни (даже не тысячи) женщин, чтобы русские могильники на десятки поколений заполнились монголоидами. Но в русских могильниках времен «орды» лежат европеоиды...

«Никогда никакие монголы не смогли бы преодолеть того расстояния, что отделяет Монголию от Рязани. Никогда! Не помогли бы им ни сменные выносливые лошадки, ни обеспеченный прокорм по всему пути. Даже если бы этих монголов везли на телегах, они не смогли бы добраться до Руси. И потому все бесчисленные романы про походы «к последнему морю» вместе с фильмами про узкоглазых наездников, жгущих православные храмы, есть просто несусветные и глупые сказки. Зададимся простым вопросом: сколько было монголов в Монголии в XIII веке? Могла ли безжизненная степь породить вдруг десятки миллионов воинов, которые захватили полмира - Китай, Среднюю Азию, Кавказ, Русь… При всем уважении к нынешним монголам, надо сказать, что это абсолютная нелепица. Где в степи можно взять мечи, ножи, щиты, копья, шлемы, кольчуги для сотен тысяч вооруженных воинов? Каким образом дикарь-степняк, живущий на семи ветрах, в течение одного поколения станет металлургом, кузнецом, солдатом? Это просто бред! Нас уверяют, что в монгольском войске была железная дисциплина. Соберите тысячу калмыцких орд или цыганских таборов и попробуйте сделать из них воинов с железной дисциплиной. Проще из косяка сельди, идущей на нерест, сделать атомную подводную лодку…».

Л. Н. Гумилёв, историк:

«Раньше на Руси за управление государством отвечали 2 человека: Князь и Хан. Князь отвечал за управление государством в мирное время. Хан или «военный князь» брал бразды управления на себя во время войны, в мирное время на его плечах лежала ответственность за формирование орды (армии) и поддержание её в боевой готовности. Чингис Хан - это не имя, а титул «военного князя», который, в современном мире, близок к должности Главнокомандующего армией. И людей, которые носили такой титул, было несколько. Самым выдающимся из них был Тимур, именно о нём обычно и идёт речь, когда говорят о Чингис Хане. В сохранившихся исторических документах этот человек описан, как воин высокого роста с синими глазами, очень белой кожей, мощной рыжеватой шевелюрой и густой бородой. Что явно не соответствует приметам представителя монголоидной расы, но полностью подходит под описание славянской внешности».

А. Д. Прозоров, историк, писатель:

«В 8 веке один из русских князей приколотил щит к воротам Царьграда, и утверждать, что России не существовало и тогда, получается затруднительно. Поэтому, в ближайшие века продажными историками для Руси было запланировано долговременное рабство, нашествие т. н. «монголо-татар» и 3 века покорности и смирения. Чем отмечена эта эпоха в реальности? Hе станем отрицать по лености своей монгольское иго, но… Как только на Руси стало известно о существовании Золотой орды, туда тут же отправились молодые ребята, чтобы… пограбить «пришедших на Русь татаро-монголов». Лучше всего описаны русские набеги 14 века (если кто забыл – игом считается период с 14 по 15 век). В 1360 году новгородские хлопцы с боями прошли по Волге до Камского устья, а затем взяли штурмом большой татарский город Жукотин. Захватив несметные богатства, ушкуйники вернулись назад и начали «пропивать зипуны» в городе Костроме. С 1360 по 1375 год русские совершили восемь больших походов на среднюю Волгу, не считая малых налётов. В 1374 году новгородцы в третий раз взяли город Болгар (недалеко от Казани), затем пошли вниз и взяли сам Сарай – столицу Великого хана. В 1375 году смоленские ребята на семидесяти лодках под началом воевод Прокопа и Смолянина двинулись вниз по Волге. Уже по традиции они нанесли «визит» в города Болгар и Сарай. Причём правители Болгара, наученные горьким опытом, откупились большой данью, зато, ханская столица Сарай была взята штурмом и разграблена. В 1392 году ушкуйники опять взяли Жукотин и Казань. В 1409 году воевода Анфал повёл 250 ушкуев на Волгу и Каму. И вообще, бить татар, на Руси считалось не подвигом, а промыслом. За время татарского «ига» русские ходили на татар каждые 2-3 года, Сарай палили десятки раз, татарок продавали в Европу сотнями. Что делали в ответ татары? Писали жалобы! В Москву, в Hовгород. Жалобы сохранились. Больше ничего «поработители» сделать не могли».

Г. В. Носовский, А. Т. Фоменко, авторы "Новой Хронологии":

«Само название «Монголия» (или Моголия, как пишет, например, Карамзин и многие другие авторы) происходит от греческого слова «Мегалион», т.е. «Великий». В русских исторических источниках слово «Монголия» («Моголия») не встречается. Зато встречается «Великая Русь». Известно, что Монголией называли Русь иностранцы. По нашему мнению, это название - просто перевод русского слова «Великий». О составе войск Батыя (или Бати, по-русскому) оставлены записки венгерского короля и письмо к папе. «Когда, - писал король, - государство Венгрии от вторжения монгол, как от чумы, в большей части было обращено в пустыню, и как овчарня была окружена различными племенами неверных, именно, русскими, бродниками с востока, болгарами и другими еретиками»... Зададим простой вопрос: а где же здесь монголы? Упоминаются русские, бродники, болгары, т.е. - славянские племена. Переведя слово «монгол» из письма короля, получим попросту, что «вторглись великие (мегалион) народы», а именно: русские, бродники с востока, болгары и т.д. Поэтому наша рекомендация: полезно всякий раз заменять греческое слово «монгол-мегалион» его переводом – «великий». В результате получится вполне осмысленный текст, для понимания которого не нужно привлекать каких-то далеких выходцев с границ Китая».

«Само описание монголо-татарского завоевания Руси в русских летописях наводит на мысль, что «татары» - это русские войска во главе с русскими князьями. Откроем Лаврентьевскую летопись. Она является основным русским источником о времени татаро-монгольского завоевания Чингиз-Хана и Батыя. Давайте пройдемся по этой летописи, освободив ее от явных литературных украшений. Посмотрим, что же после этого останется. Оказывается, что Лаврентьевская летопись с 1223 по 1238 годы описывает процесс объединения Руси вокруг Ростова при великом князе Ростовском Георгии Всеволодовиче. При этом описываются русские события, с участием русских князей, русских войск и т.п. «Татары» упоминаются часто, но ни один татарский предводитель при этом не упомянут. И странным образом плодами этих «татарских побед» пользуются русские ростовские князья: Георгий Всеволодович, а после его смерти - его брат Ярослав Всеволодович. Если заменить в этом тексте слово «татарские» на «ростовские», то получится совершенно естественный текст, описывающий объединение Руси, осуществляемое русскими же людьми. В самом деле. Вот - первая победа «татар» над русскими князьями в районе Киева. Сразу после этого, когда «плакали и горевали на Руси по всей земле», русский князь Василько, посланный туда Георгием Всеволодовичем (как считают историки «на помощь русским») повернул назад от Чернигова и «вернулся в город Ростов, славя Бога и святую Богородицу». Почему же русский князь так обрадовался победе татар? Совершенно ясно, за что князь Василько славил бога. Бога славят за победу. И, конечно, не за чужую! Князь Василько был обрадован своей победой и вернулся в Ростов.

Вкратце поговорив еще о ростовских событиях, летопись снова переходит к насыщенному литературными украшениями описанию войн с татарами. Татары берут Коломну, Москву, осаждают Владимир и берут Суздаль. Затем взят Владимир. После этого татары идут на реку Сить. Происходит битва, татары одерживают победу. В битве погибает великий князь Георгий. Сообщив о смерти Георгия, летописец начисто забывает о «злых татарах» и подробно, на нескольких страницах рассказывает, как тело князя Георгия было с почестями отвезено в Ростов. Подробно описав пышное погребение великого князя Георгия, и похвалив князя Василько, летописец под конец пишет: «Ярослав, сын великого Всеволода занял стол во Владимире, и была радость великая среди христиан, которых бог избавил рукою своей крепкой от безбожных татар». Итак, мы видим результат татарских побед. Татары разбили русских в серии битв и захватили несколько основных русских городов. Затем русские войска разгромлены в решающей битве на Сити. С этого момента силы русских во «Владимиро-Суздальской Руси» полностью сломлены. Как нас убеждают, это - начало ужасного ига. Разоренная страна превращена в дымящееся пожарище, затоплена кровью и т.п. У власти - жестокие пришлые иноземцы - татары. Независимая Русь закончила свое существование. Читатель ждет, по-видимому, описания того, как уцелевшие русские князья, неспособные уже ни к какому военному сопротивлению, идут на вынужденный поклон к хану. Где, кстати, его ставка? Поскольку русские войска Георгия разбиты, следует ожидать, что в его столице воцаряется татарский хан-завоеватель, который берет на себя управление страной. И что же сообщает нам летопись? Она тут же забывает о татарах. Рассказывает о делах при русском дворе. О пышном погребении погибшего на Сити великого князя: его тело везут в столицу, но, оказывается, сидит в ней не татарский хан (только что завоевавший страну!), а его русский брат и наследник Ярослав Всеволодович. А где же татарский хан?! И откуда странная (и даже нелепая) «радость великая среди христиан» в Ростове? Нет татарского хана, зато есть великий князь Ярослав. Он и берет, оказывается, власть в свои руки. Татары бесследно испарились! Плано Карпини, проезжая через якобы только что покоренный монголами Киев, почему-то не упоминает ни об одном монгольском начальнике. Десятским в Киеве преспокойно оставался, как и до Батыя, Владимир Ейкович. Таким образом, обнаруживается, что и многие важные командно-административные посты также занимали русские. Монгольские завоеватели превращаются в каких-то невидимок, которых почему-то «никто не видит».

К. А. Пензев, писатель:

«Историки утверждают, что, не в пример прежним, Батыево нашествие являлось особо зверским. Русь вся запустела, а запуганные русские вынуждены были платить десятину и пополнять Батыево войско. Следуя такой логике, Гитлер, как ещё более жестокий завоеватель, должен был набрать из русских многомиллионную армию и победить весь мир. Однако Гитлеру пришлось застрелиться в своем бункере…"

Сгоревшая Москва и клад Наполеона

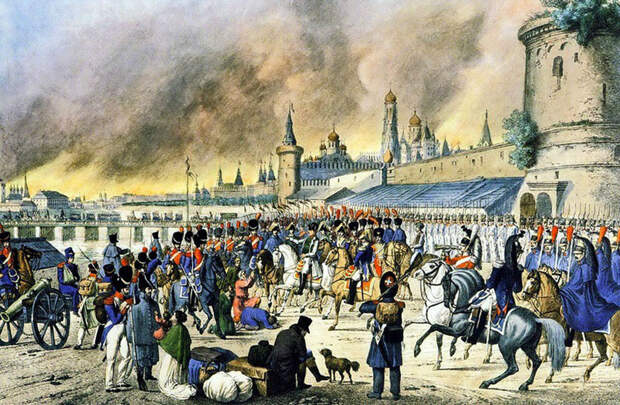

В Бородинском сражении русская армия понесла огромные потери, после чего главнокомандующий Кутузов приказал отступать на Москву и Можайск, чтобы сохранить армию. 13 сентября 1812 года на военном совете в Филях было принято решение оставить древнюю столицу Российского государства.

Военный совет в Филях в 1812 году / А.Д. Кившенко

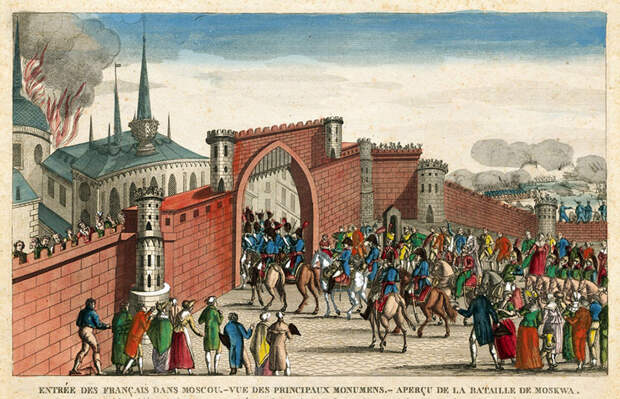

Армия Наполеона увидела Москву 14 сентября 1812 года. Бонапарт приказал остановиться на Поклонной горе (около трех верст от тогдашней городской черты) и долго разглядывал старинную русскую столицу. Вместе с ним во все глаза смотрели многочисленные офицеры свиты.

Одному из гвардейцев привиделись «фантастические детские видения об арабах, вышедшие из «Тысячи и одной ночи»». Капитан Фантен дез Одар вспоминал:

Мы были внезапно перенесены в Азию. В отличие от устремленности к облакам колоколен наших городов Европы, здесь тысячи минаретов были закруглены: одни — зеленые, другие — ярких цветов, блестевшие под лучами солнца. Ослепленные блеском этой картины, наши сердца подскочили от гордости, радости и надежды.

Около часа Наполеон с авангардом ждал донесений разведки. Вскоре он получил доклад, согласно которому русская армия продолжала отступление в сторону Волги. После этого ставка вместе с императором двинулась к городским воротам.

Честь сопровождать Наполеона при входе в завоеванную Москву досталась дивизии Роге из Молодой гвардии и гвардейским жандармам. Около полудня торжественная кавалькада остановилась у Дорогомиловских ворот. Наполеон ждал делегацию с ключами от города и доклад русского коменданта об оставлении позиций (согласно военному этикету).

Прогуливаясь вдоль Камер-Коллежского вала, Бонапарт обсуждал с окружением предложенное Александру I перемирие и предстоящую зимовку в Москве. Наизготовку застыл парадный оркестр. Офицеры и солдаты невольно сравнивали увиденное с Парижем. Большинство сходились во мнении, что Москва как минимум не уступает в размерах и выглядит наряднее.

Многие высказывали сожаление, что их любимый император строго запретил грабежи и мародерство. Вокруг города были расставлены посты, призванные не допустить проникновение в Москву армейских частей и отдельных военных, за исключением дивизии Роге. В самом городе порядок должны были охранять два полка армейских жандармов.

Примерно через полчаса ожидания к свите Бонапарта приблизился молодой человек в синей шинели и цилиндре, его беспрепятственно пропустили. Он сказал пару слов императору наедине и удалился. Наполеон процедил собравшимся: «В городе нет ни гарнизона, ни жителей», а затем добавил несколько корсиканских ругательств. Уже через час авангард Великой армии вступил в пустой город.

Французов поразили не столько пустые улицы, хотя и они производили гнетущее впечатление, сколько покинутые населением дома. Большинство из них, даже самые богатые, были не заперты. Внутри все находилось на своих местах и в полном порядке. Особенно поражали часы, недавно заведенные и еще не исчерпавшие запас хода, а также тлеющие угли в кухонных плитах.

Наполеон в Москве / С.Л. Кожин

Редкие жители, оставшиеся в Москве, встречали колонны французов на порогах своих домов и лавок. В основном это были люди торгового сословия, на постое у которых русская армия оставила перед отступлением раненых французских офицеров. Настроение у победителей резко упало.

Им предстояло ждать ответа русского императора в городе-призраке. Спустя несколько часов к французским властям стали обращаться первые погорельцы. Город был настолько огромен, что редкие струйки дыма не были заметны из Кремля, где расположился Наполеон. Но они уже поднимались к небу в совершенно разных концах Москвы.

Город такой величины, да еще и деревянный на две трети, оставленный почти совершенно без жителей, потенциально пожароопасен. Никакие посты по городским окраинам не могли удержать французских мародеров от соблазна.

Не стоит забывать и об отставших от армии русских солдатах, которые тоже вполне могли решиться на грабеж. В довершение всего, перед отступлением армии Кутузова по приказу губернатора Москвы Федора Ростопчина из тюрем были выпущены все уголовники.

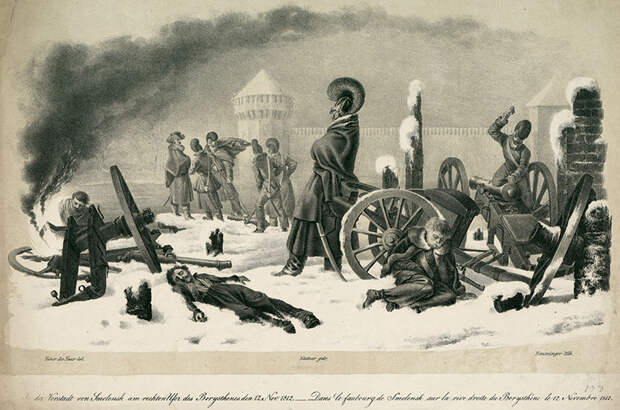

Французы в Москве в 1812 году / Христиан Вильгельм Фабер дю Фор

Наполеон и его штаб рассудили, что начавшиеся пожары носят случайный характер и являются делом рук мародеров. Император тут же отдал соответствующие приказы жандармерии и начал обустраиваться в Кремле.

Тем вечером он сказал своим генералам: «Мы посмотрим, что эти русские собираются делать. Квартиры нам обеспечены. Мы покажем миру удивительный спектакль мирно зимующей армии среди вражеских народов, окруживших ее со всех сторон».

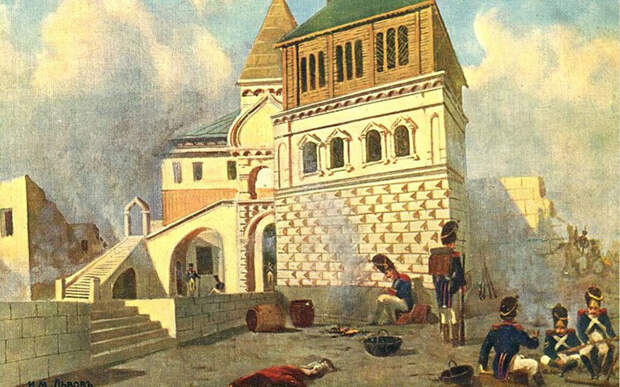

Бивуак французов в доме бояр Романовых / И.М. Львов

Когда вечером 15 сентября Наполеон удалился спать, из Кремля все еще не было видно, что пожары приобретают характер катастрофы. Между тем ночью поднялся сильнейший ветер, и к утру весь город буквально пылал. Утром Бонапарту доложили, что огонь уже обступает Кремль.

Пораженный зрелищем столицы, тонувшей в огне, он взывал: «Москвы нет более! Я лишился награды, обещанной войскам! Русские сами зажигают! Какая чрезвычайная решительность! Что за люди? Это Скифы!»

Наполеон в горящей Москве / Альбрехт Адам

Многие французские офицеры вспоминали, что характер возгораний был очень странным. Пожары начались во всех концах города и сразу были очень сильными. Настолько, что рушились даже каменные конструкции. Адъютант Наполеона Филипп Поль де Сегюр вспоминал:

Два офицера расположились в одном из кремлевских зданий, откуда им открывался вид на северную и восточную части города. Около полуночи их разбудил необычайный свет, и они увидели, что пламя охватило дворцы: сначала оно осветило изящные и благородные очертания их архитектуры, а потом все это обрушилось.

Пожар в Москве, сентябрь 1812 / Уильям Хит Робинсон

Очень часто постовые отмечали, что огонь вспыхивал в наглухо запертых и охраняемых зданиях, а во многих несгоревших особняках французы нашли свертки с фосфором, пропитанные селитрой, — идеальные зажигалки. Другие французы вспоминают, что происходило, когда они пытались занять уцелевшие кварталы:

Прежде чем войти в эти запертые и покинутые дома, останавливались, услышав там легкий треск взрыва, вслед за ним поднималась тоненькая струйка дыма, которая быстро становилась густой и черной, затем красноватой, наконец, принимала огненную окраску, и вскоре все здание обрушивалось в вихре пламени.

Французы пытались противостоять огненной стихии, но в пожарных частях не оказалось инвентаря — подводы с бочками и даже лошади были на месте, а ни одной помпы не сыскалось.

Вечером 16 сентября Наполеон перебрался из Кремля в Петровский дворец, где оставался три дня. Позднее он возложил ответственность за пожары на Ростопчина: «Русский губернатор хотел уничтожить этот прекрасный город, когда узнал, что армия его покидает. Он вооружил три тысячи злодеев, которых выпустил из тюрем».

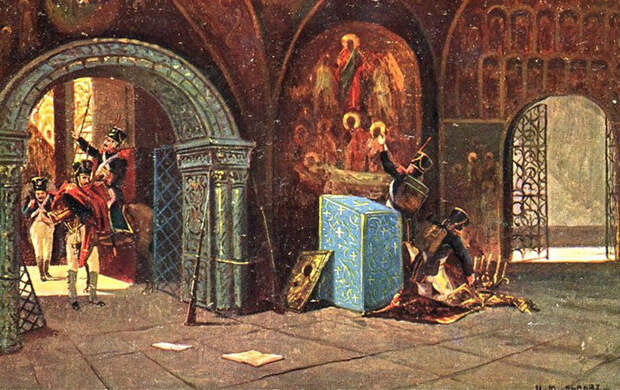

Если поначалу Бонапарт боролся с мародерством, то, осознав масштабы пожара, решил его упорядочить. Грабежи начались еще 14 сентября, и на следующий день Молодая гвардия, солдаты которой успели посетить «захоронения царей» в Кремле, была заменена на части Старой гвардии. Это не помогло.

Грабеж в Архангельском соборе / И.М. Львов

Наполеон приказал выделять наряды от частей, стоящих вне города, «для поиска съестных припасов, кожи, сукна, меха и т.д.». Император не скрывал, что отдал Москву на разграбление в отместку за поджог и бегство населения. Он написал Александру I: «Пожары разрешили грабеж, с помощью которого солдат оспаривает у пламени то, что осталось».

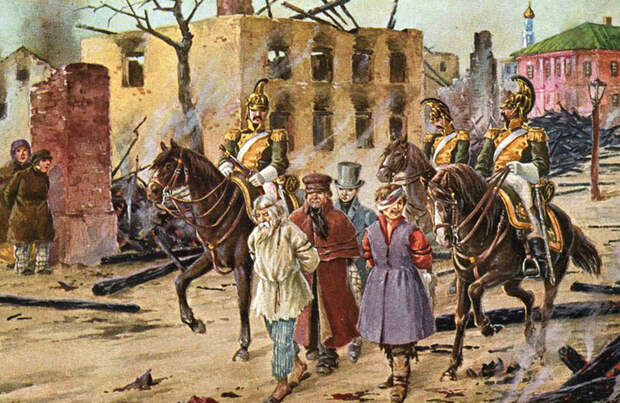

Несмотря на то, что еще 16 сентября пошел сильный дождь, пламя не утихало до вечера 18-го. Погибли почти все деревянные постройки и значительная часть каменных. Замоскворечье и Солянка выгорели полностью. Всего было уничтожено три четверти города.

Французы же, отчаявшись бороться с пламенем, стали бороться с поджигателями. В письмах Наполеон упоминает о 400 расстрелянных, пойманных при поджогах. Официально суду были преданы 26 человек разных сословий.

Арест поджигателей / Б.В. Зворыкин

Десять человек сознались и показали, что делали поджеги по приказу Ростопчина, они были расстреляны. Вина еще 16 человек была не вполне доказана, и они оставались под стражей до отступления французов.

Растрел поджигателей / В.В. Верещагин

Кроме того, в огне пожаров погибли, по разным оценкам, от 2 до 10 тысяч русских раненых, которых не успели эвакуировать, и около 3 тысяч местных жителей. А вот французская армия покидала город 19 октября, недосчитавшись 30 тысяч солдат и офицеров, сгинувших в разоренной Москве.

Пожар Москвы в момент отступления армии Наполеона / В.В. Мазуровский

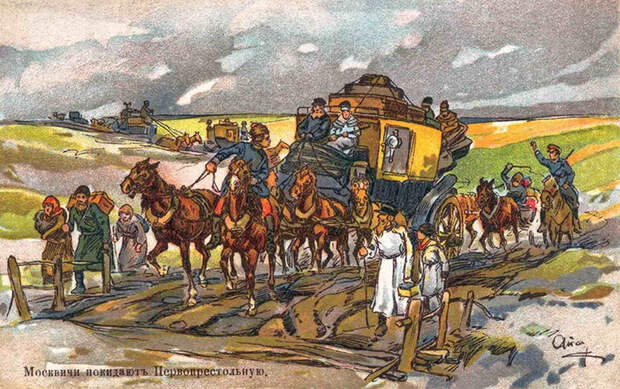

Великая армия начала свое последнее отступление, оставив в сожженном городе несколько тысяч раненых, но прихватив награбленное добро. По мнению современников, только золото, серебро и драгоценности «тянули» на десятки тонн, не говоря уж об антиквариате, картинах и мехах. Это только императорская добыча, а еще каждый солдат тащил на себе примерно по пуду ценностей.

У Калужской заставы в Москве, 19 октября 1812 года / Христиан Вильгельм Фабер дю Фор

Трудности похода и необходимость вернуться на разоренную Смоленскую дорогу вынудили Наполеона приказать избавиться от наименее ценной части груза.

Солдаты тоже постепенно освобождались от лишнего. При этом французы старались ценности либо закопать, либо утопить. Впрочем, на протяжении всего пути к польской границе казаки и партизаны отбивали у французов целые подводы с награбленным.

Бросали пушки, раненых, даже провиант, но два императорских обоза охранялись едва ли не тщательнее, чем сам император. Всего, по современным оценкам, там оставалось около 80 тонн золота, серебро и прочее утопили еще где-то на Смоленщине. Не найдены до сих пор и ценности, украденные из Кремля.

Казаки нападают на отступающих французов / Джон Аткинсон

Именно последнее обстоятельство указывает на то, что основной «клад Наполеона» до сих пор покоится где-то в лесах или озерах Белоруссии, ведь Неман император пересек в одних санях под охраной едва ли эскадрона кавалерии.

Отступление французов из России / Б.П. Виллевальде

Уже по прошествии года после изгнания захватчиков появилась масса очевидцев, готовых указать, где «отряд французов закапывал в лесу сундуки и бочонки». Отряжали крестьян на поиски кладов и помещики, и отставные офицеры, и даже смоленский губернатор. Но кроме мелких находок по обочинам дороги, ничего не обнаружили.

Через несколько лет в места былых боев потянулись и французские ветераны. Не проходило года, чтобы в том или ином уезде за разрешением на поиски не появился очередной «мусье». К XX веку изрыли гектары земли от Смоленска до Вильно, но безрезультатно. Так что, тайна клада Наполеона до сих пор не разгадана.

Кто такие «инкруаябли» и «мервейёзы»

О том, что революции свойственно пожирать своих детей, а мода вещь весьма переменчивая, известно с давних пор. Великая Французская Революция имела несколько этапов. Начавшись в 1789 году со взятия Бастилии, она сперва ограничила власть короля, затем и вовсе привела его на эшафот. Но якобинский террор завершился переворотом 27 термидора (июля) 1794 года, а на следующий день уже лидер якобинцев Максимилиан Робеспьер испытал на себе все прелести гильотины...Парижанам хватило всего одного дня, чтобы понять, режим Директории не вернется к столь радикальным мерам борьбы с оппозицией как обезглавливание. И 29 июля 1794 года на улицах французской столицы появились роскошные кареты господ со слугами. И скоро начали мелькать люди одетые по новой моде, причем с известной долей роскоши.

Во главе Директории стояли личности, разбогатевшие за время революции, а также изрядно увеличившиеся в своем количестве генералы. Среди этих новых властителей было немало сторонников монархии, так что граждан, открыто выражавших свои роялистические взгляды, никто особо трогать уже не собирался. Этой ситуацией воспользовались молодые люди из богатых слоев, которые стали стильно одеваться и вообще различными образами эпатировать окружающих.

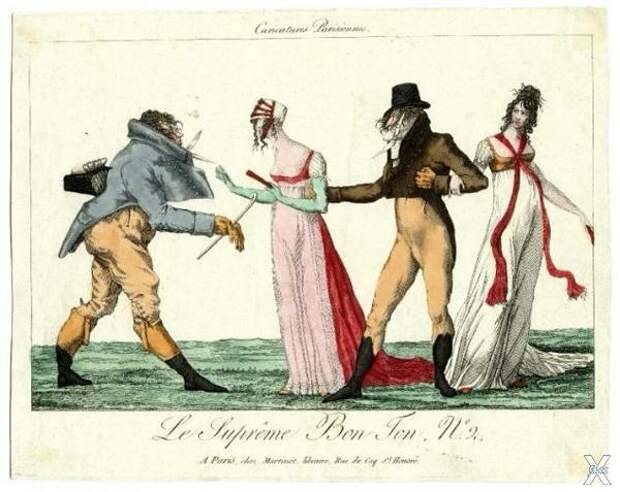

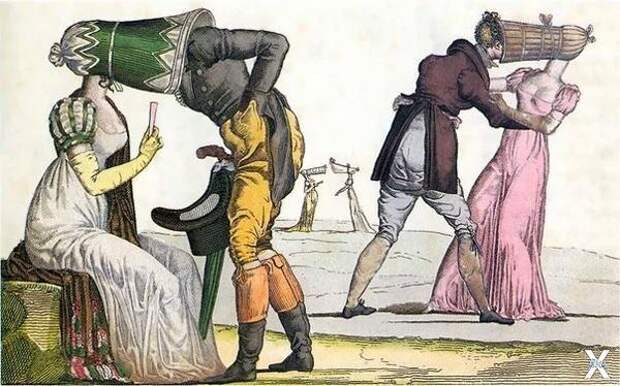

Молодые выходцы из аристократических семей, прозванные инкруаяблями, выходили на улицу в огромных очках, тем самым имитируя сильную близорукость, хоть зрение у них было превосходное. Нередкостью было огромное кольцо в ухе, коротко стриженый затылок, зато по бокам волосы отпускались изрядной длины. Мешковатые брюки, натянутые до подмышек дополнялись коротким редингтоном, имевшим на спине большую выпуклость. Так имитировался горб. Огромный галстук, закрывавший подбородок, должен был создавать иллюзию того, что его владелец болен золотухой или имеет зоб. Обувь в обязательном порядке должна была иметь длинные острые носы. Дополнялось облачение крепкой суковатой палкой вместо трости, которой пользовались для разгона заходящих в аристократические кварталы санкюлотов.

Любители пооригинальничать не только всячески делали вид, что они тяжело больны, но и принципиально отказывались произносить букву «Р», поскольку слово "Революция" начинается именно с нее. Свою речь они перемежали различными восклицаниями, причем самым популярным было «Сэт инк’уаябль!» (Это невероятно!). Именно от этого высказывания данная группа молодых людей и получила прозвище «инкруаябли» (буквально «невероятные»). Правда так их называли в основном в аристократических кругах, среди санкюлотов популярностью пользовалось еще и прозвище «мюскадены», данное им так из-за привычки душиться ароматом мускуса.

Не остались в стороне от новых веяний моды и представительницы прекрасного пола, которые получили прозвище «мервейёзы» (буквально «дивные, великолепные»). Эти девицы вспомнили эпоху античности и облачали свои тела в легчайшие полупрозрачные ткани, напоминавшие греческие хитоны (туники). Подобные одеяния давали спутникам хорошую возможность для составления мнения о прелестях девушки, но ввиду своей сильной обтягиваемости не давали возможности нашить карманы. Носовые же платки носить было все равно нужно, их придумали помещать в сумочки получившие названия «ридикюль». Само платье заканчивалось длиннейшим шлейфом, что послужило сюжетом забавных картин и шуток.

Часто головы девиц-мервийёз напоминали римские бюсты, поскольку волосы были короткими и вьющимися. В других случаях представительницы прекрасного пола использовали светлые парики, которые покрывали огромными шляпками. О Шарлотте Корде (убившей Марата) часто напоминала драпировка красной шалью. Кокетливо приподнятые юбки и украшенные браслетами ноги дополняли образ. А самой известной из мервейёз стала Жозефина Богарнэ, будущая жена императора Наполеона.

В Россию пойдут немецкие поезда

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и германский концерн Siemens подписали в четверг контракт общей стоимостью 600 млн. евро (276 млн. евро за сами поезда и еще 300 млн. за их сервисное обслуживание) на поставку восьми высокоскоростных поездов Velaro RUS и их техобслуживание в течение 30 лет, говорится в сообщении Siemens.

Составы будут использоваться на маршрутах Москва – Санкт-Петербург и Москва – Нижний Новгород. Первый состав поставят в первом квартале следующего года. Максимальная скорость такого поезда составляет 330 км/ч.

Общая длина электропоездов, состоящих из 10 вагонов каждый, составит 250 метров. Каждый поезд рассчитан на перевозку более чем 600 пассажиров. Подвижной состав рассчитан на принятую в России широкую колею (1520 мм) и будет на целых 33 см шире используемых в Германии ICE 3. Производство поездов будет осуществлено в Германии. Последние поезда будут поставлены до конца 2010 года.

Все конструкторские и проектные работы, а также производство будут осуществляться в Германии

Свежие комментарии