Дмитрий Верхотуров

Япония на страже судоходства в Индийском океане

В современной японской военной стратегии время от времени появляются достаточно неожиданные на первый взгляд вещи. Хотя, как сказать, неожиданные… Если подумать, то определенная логика в новейших устремлениях есть.

В Японии определенно разрабатывается достаточно крупномасштабная военная стратегия, в целом, конечно, ориентированная на США, но предусматривающая большую самостоятельность Японии в целом ряде вопросов. В силу известных конституционных ограничений об этой стратегии мало что говорится. Однако шила в мешке не утаишь. О многих замыслах можно судить по различной военной активности, о которой сообщается в открытой печати.

Японский интерес — Индия

В 2020 году Япония и Индия должны были проводить совместные военно-воздушные учения, в которых впервые должны были принимать участие боевые самолеты. Однако эти учения из-за эпидемии коронавируса были отложены. Договоренности между двумя странами в сфере безопасности остаются в силе, и, вероятно, эти учения состоятся после отмены ограничений, связанных с вирусом.

Эти несостоявшиеся учения показывают рост военной вовлеченности Японии в военную активность в Индийском океане сверх дежурного участия в различных миротворческих операциях. ВВС Японии явно готовятся к тому, чтобы действовать вдали от своих берегов, не только в Южно-Китайском море совместно с Австралией или Сингапуром, но и дальше на запад. Само по себе участие в подобных авиационных учениях в Индии означает отработку переброски японской авиации (по крайней мере, эскадрильи) в очень отдаленный от Японии регион. Это отработка маршрутов перелета, что непросто, особенно если отрабатывается боевой вариант, предусматривающий обход воздушного пространства несоюзных и недружественных стран, дозаправки в воздухе, наземного базирования и обслуживания. Такой опыт, в принципе, позволяет Японии в случае обострения обстановки перебросить часть своей авиации в Индию в течение примерно суток.

Встает вопрос: что именно собирается защищать Япония в Индийском океане и насколько все это соответствует доктрине самообороны?

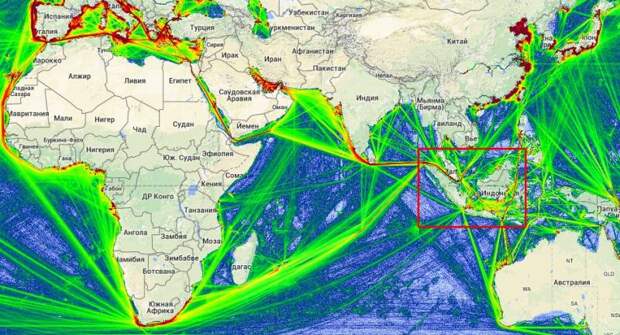

По этому поводу у японских экспертов по безопасности мнение практически единодушное: свободное судоходство. Япония закупает большое количество нефти и сжиженного газа в странах Персидского залива, а также сырье и промышленные полуфабрикаты в странах Южной Азии и Восточной Африки. Одной нефти Япония закупила в странах Персидского залива в 2019 году 122,6 млн. тонн, что составляет около 90% японского импорта нефти. Сжиженного природного газа Япония в 2019 году закупила около 77 млн. тонн. В силу этого обстоятельства для Японии судоходство в Индийском океане является очень важным вопросом, пожалуй, даже, наиболее важным вопросом экономической безопасности страны.

Между тем обострение обстановки на Ближнем Востоке поставило этот поток энергоносителей под угрозу. В июле 2019 года японский танкер был атакован в Персидском заливе.

Так что определенная логика в разворачивании военной активности в Индийском океане есть. Большой ущерб Японии нанесет не только прямое нападение, но и блокирование перевозок энергоносителей. От них Япония после сокращения производства электроэнергии на атомных электростанциях стала зависеть сильнее. Поэтому защита судоходства также входит в задачи по самообороне Японии.

Эти же страны — крупный рынок сбыта. Для этой торговли премьер-министр Японии Синдзо Абэ еще в конце 2016 года провозгласил программу инвестиций в портовую инфраструктуру в Индийском океане в общей сложности до 30 млрд. долларов, в том числе 7,9 млрд. долларов в первоочередные проекты (порт Мумбаи в Индии, Давей и Янгон в Мьянме, Матабар в Бангладеш и другие).

В свете всего этого Япония развивает военное сотрудничество с Индией, рассматривая ее как своего ключевого союзника в Индийском океане, без которого вряд ли можно рассчитывать на поддержание устойчивой безопасности судоходства.

Япония предлагает странам, с которыми желает укрепить военное сотрудничество, некоторые возможности. К ним относятся инвестиции, доступ к технологиям, которые странам региона нельзя получить в США или Китае. Япония и Индия, к примеру, ведут совместные разработки наземных боевых роботов. Также в список предложений входит посредничество в военном сотрудничестве с США. Япония выдвигает любопытную концепцию формирования в Индийском океане альянса, возглавляемого США, в котором Япония играет роль медиатора. Для стран, которые опасаются усиления Индии, сотрудничество с Японией также выглядит более привлекательно. Таким образом, японская стратегия не чисто военная, она также включает в себя экономические, технологические и политические элементы с учетом баланса интересов в регионе.

Приготовления против Китая

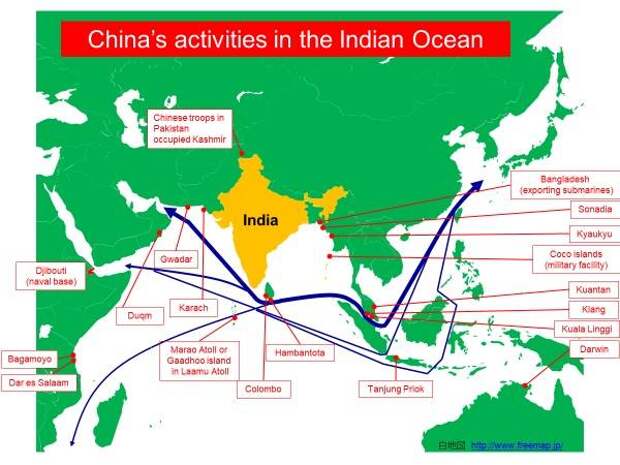

Основная потенциальная угроза — Китай. В последние годы Китай осуществляет весьма масштабную экспансию в Южной Азии и Африке, строит порты (которые могут быть также базами снабжения ВМФ). ВМФ Китая уже присутствуют в следующих пунктах:

Джибути — база.

Порт Виктория, Сейшельские острова — дозаправка.

Остров Коко, Мьянма — пост радиолокационного наблюдения.

Порт Гвадар, Пакистан — пост радиолокационного наблюдения.

Планируется также создание военно-морских баз в Гвадаре, в порту Читтагонг в Бангладеш, в порту Хамбатота на Шри-Ланке. В принципе, баз только в Джибути и Гвадаре уже достаточно, чтобы возникла серьезная угроза для судоходства стран, у которых с Китаем недружественные отношения. Гвадар — самый важный пункт, поскольку он находится очень близко к основному маршруту перевозки нефти в Японию. Фактически Гвадар запирает выход из Персидского залива, и размещение там китайской авиации есть серьезная угроза.

Что Япония может предпринять в качестве ответа? Можно полагать, что учения ВВС Японии в Индии включают три возможных сценария действий по отражению возможной угрозы судоходства: противодействие ВВС Пакистана, налет на базу ВМФ в Гвадаре, а также поиск и атака враждебных кораблей в море с целью защиты гражданских судов. Любые учения предусматривают отработку реальных боевых задач. Эти задачи может выполнять не только сухопутная авиация, но и авиация морского базирования. Авианосцы Izumo и Kaga с 2017 года ежегодно посещают индийские порты.

Китай вряд ли сможет разместить в этом регионе крупные воздушные силы и крупные силы флота. Так что пара японских эскадрилий новейших самолетов с опытными пилотами, заранее прошедших подготовку, базирующихся на американских или индийских авиабазах, а также на авианесущих кораблях, вполне может выполнять задачи по охране судоходства, сопровождению торговых судов и отражению возможных атак.

Индийский океан кажется слишком большим для японских сил. Много кораблей и самолетов для этого региона не будет выделено. Японские эксперты это признают. Однако если мы посмотрим на карту портов и военных баз, то станет ясно, что значение имеет лишь северная и западная часть Индийского океана, прибрежная полоса шириной примерно 500-600 миль, в которой и проходят основные судоходные маршруты. Центральная и особенно южная часть Индийского океана мало судоходная, удалена от побережья и потому большого значения не имеет.

В этой прибрежной полосе действительно стратегическое значение имеют некоторые пункты: Андаманские острова, Шри-Ланка, Мальдивы, архипелаг Чагос с авиабазой Диего-Гарсия, Сейшельские острова, Мадагаскар, а также морское и воздушное пространство вокруг них в радиусе примерно 400-600 миль. Кто контролирует эти пункты, тот и контролирует все судоходство в Индийском океане.

Британские авианосцы под бомбами люфтваффе

Постановка задачи и методология

Британские авианосцы с бронированной полетной палубой традиционно получают достаточно высокие оценки историков. Их принято считать практически оптимальным балансом характеристик для действий в закрытых водах в условиях господства вражеской авиации. И уж практически ни одна работа не обходится без похвалы бронированной полетной палубе – той отличительной черте, что сделала такие операции возможными в принципе.

Проблема в том, что большинство работ не дают никаких подробностей о точном месте падения бомб и о разрушениях, которые они причинили. Авторы из книги в книгу добросовестно приводят данные о шести-семи бомбах, попавших в ЕВК «Илластриес», и еще 1-2 на Мальте и бодро делают выводы, что любой другой авианосец такого избиения уж точно не пережил. Деталями читателя предпочитают не утруждать, очевидно, считая их скучными или общеизвестными. Бомбы попали, немцы — мастера, это ведь люфтваффе. Авианосцы выдержали, англичане — молодцы, это ведь Ройял Нэви. Примерно так выглядит рефрен столкновений.

Но что, если любопытному читателю хочется подробностей? Не краткой выжимки типа «250-килограммовая бомба попала в район носового элеватора», а полноценного описания. Что за броня была в точке попадания, какие именно разрушения причинила злополучная бомба? И так по всем бомбам, попавшим в «Илластриес» и его систершипы. Зная такую информацию, можно сделать выводы о том, была ли защита авианосцев достаточной по толщине и площади, а значит, дать более обоснованную оценку проекту в целом.

Плохая новость в том, что для квалифицированного ответа на этот вопрос нужно спуститься на уровень ниже и начать работу с первоисточниками. Это рапорты командиров и офицеров борьбы за живучесть, отчеты инженеров, руководивших ремонтно-восстановительными работами, т.д. Дело это муторное и требует некоторой специальной подготовки. Хорошая новость: часть таких первоисточников обработана и выложена в открытый доступ на сайте armouredcarriers.com. Вооружившись новым знанием, мы можем рассмотреть проблему противостояния британской брони и немецких бомб более предметно. Хотел бы подчеркнуть, что в статье речь пойдет только о противостоянии бомбам. Тема противостояния камикадзе еще ждет своего изучения.

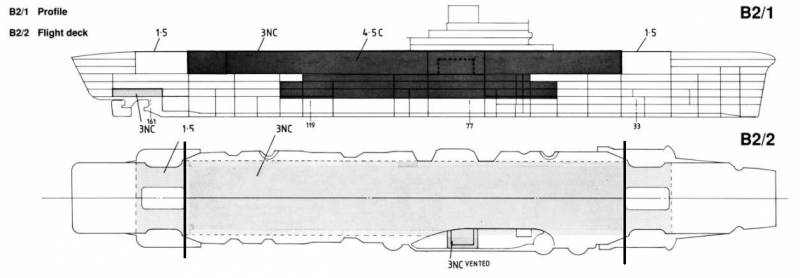

Для начала кратко напомню схему бронирования авианосцев класса «Викториес» в том объеме, что необходим и достаточен для прочтения статьи. Два наших героя, «Илластриес» и «Формидебл», имели именно такую схему бронирования. Третий, «Индомитебл», имел более тонкие стенки ангаров, но это, как мы увидим далее, не играло для наших случаев никакой роли.

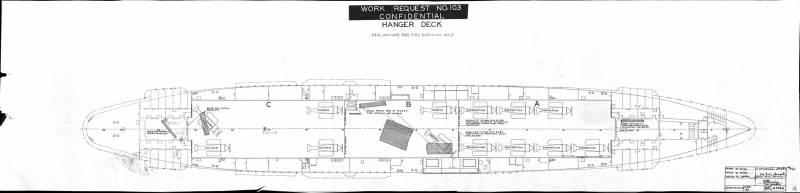

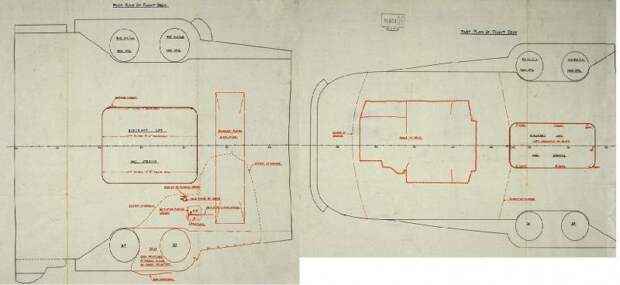

Основа основ — бронированный коробчатый ангар, крышей которого и является пресловутая бронированная полетная палуба. Толщина брони здесь составляла 76 мм. Стенки коробки тоже бронированы. Главное, что нам нужно сделать, — отметить продольные габариты ангара, которые задают контур бронирования палубы. Этими границами являются две поперечные линии, немного не доходящие до носового и кормового элеваторов. Лифты-самолетоподъемники не были включены проектировщиками в защищенное ангарное пространство. Во время полетных операций открывались в стороны раздвижные бронированные двери на поперечной стенке ангарной коробки, и самолет выкатывался на подъемник. Таким образом, бомба, попавшая внутрь линий, скорее всего, попала в бронированную палубу, надо только уточнить, не попала ли она в узкие «коридоры» между ангаром и наружным бортом. Если за пределами линий, то, соответственно, гарантированно не попала в защищенное броней пространство. Правда, на схеме отмечена защита в зоне лифтов (но не самих лифтов), но она составляет всего 1,5 дюйма по схеме и является исключительно защитой от осколков, а не бомб. В дальнейшем, как мы увидим, эта «защита» пробивалась даже 250-кг бомбами.

Теперь можно приступить к рассмотрению собственно повреждений, полученных в ходе боевых эпизодов. Повреждения «Илластриеса» приводятся по рапорту о повреждениях — Official Damage Report (Bomb & Shell). Повреждения «Формидебла» приводятся по рапорту капитана корабля командующему Средиземноморским флотом. Повреждения «Индомитебла» приводятся по рапорту отдела главного кораблестроителя Адмиралтейства о бомбовых повреждениях корабля. Материалы выложены на вебсайте armouredcarriers.com.

«Илластриес» под бомбами

10 января 1941 года HMS «Илластриес» подвергся атакам двух авиагрупп Ju-87 и был серьезно поврежден.

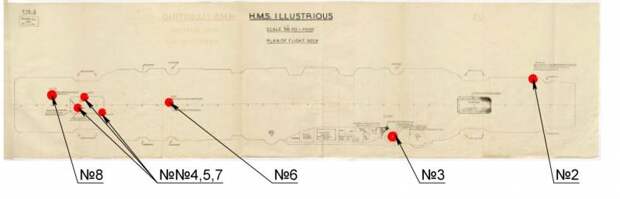

Попадание №1: 500-кг бомба попала в платформу с пом-помом в средней части корабля. Пробив платформу, бомба чиркнула по корпусу, дошла до броневого пояса (не путать с броневой стенкой ангара) и отскочила в море, не взорвавшись.

Попадание №2: бомба калибром 500 кг. В носовую оконечность, самый край полетной палубы, лишенной брони. Свес палубы был пробит, и бомба (полубронебойная по предположению составителей рапорта) разорвалась в воздухе в трех метрах над ватерлинией, изуродовав нос осколками.

Попадание №3: бомба калибром 250 кг. В правый борт, почти точно в пом-пом у островной надстройки. Взрыв покорежил установку, но палуба в районе взрыва уцелела. Фото показывает, что листы просто немного разошлись. Здесь важно отметить два момента. Первое: рапорт указывает, что палуба здесь была усилена, но не бронирована. Второе: пом-пом сыграл роль буфера, принявшего удар на себя. Бомба в рапорте предположительно классифицирована как имевшая взрыватель с контактным подрывом или просто осколочная.

Попадания №№ 4, 5, 7: одна 250-кг бомба и две 250-кг или 500-кг бомбы пришлись практически точно в кормовой лифт. Взрывы обрушили его вниз, превратив в груду металлолома. Были обесточены все четыре кормовые установки 4,5-дюймовых орудий. Металлический противопожарный экран, дополнительно защищавший вход в ангар, был разрушен и выброшен в ангарное пространство.

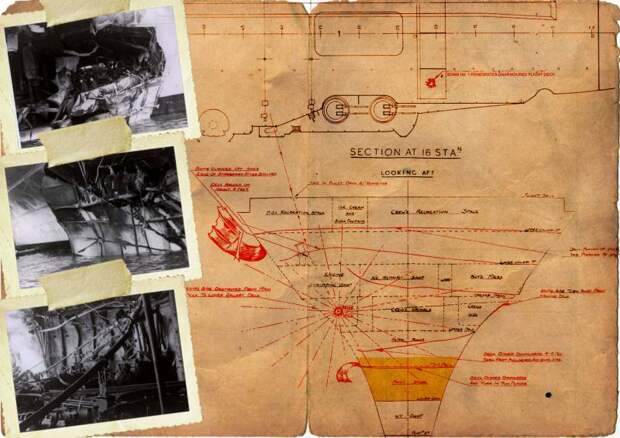

Попадание №6. Переходим к самому интересному.

Тяжелая бронебойная бомба угодила именно в броневую полетную палубу. В отношении массы оценки сильно расходятся. Первоначально в рапорте было 500 кг, которые потом были вручную откорректированы на 1000. Американские инженеры в Норфолке, где «Илластриес» проходил ремонт, тоже склонялись к числу 1000. Но при этом те авторы, которые рассматривают операцию с точки зрения немцев, четко указывают, что их самолеты несли бомбы до 500 кг. Лично я тоже склоняюсь к более легкому варианту — просто по сумме свидетельств

Воздействие бомбы оказалось ужасающим. Она пробила броню полетной палубы и взорвалась примерно в полуметре над палубой ангара в центре сектора С. Хотя рапорт свидетельствует, что броня была пробита с трудом (the bomb had only just managed to defeat the armour plate), вряд ли это послужило утешением для англичан. Далее идут примечательные подробности: тяжелая хвостовая часть взрывом было отброшена вверх и снова пробила броневую палубу (!). Взрывная волна прошлась по всем секциям ангара А, В, С вплоть до носового подъемника, сметая металлические противопожарные экраны и уничтожая самолеты. Осколки косили людей, включая членов экипажа, ответственных за срабатывание системы пожаротушения. Но здесь англичанам невероятно повезло. В секторе С, куда угодила бомба и не сработала система пожаротушения, было только 4 истребителя «Фулмар» и не было ни бомб, ни торпед. В секторе Б было всего 2 «Свордфиша», но зато 6 торпед. И тут-то систему пожаротушения и привели в действие. В секторе А было 7 «Свордфишей» с глубинными и полубронебойными бомбами. Возгораний там не было, но систему активировали на всякий случай. Очень важным фактором, сработавшим в пользу англичан, было то, что «Илластриес» нес только половину штатной авиагруппы.

Таким образом, 10 января «Илластриес» получил семь прямых попаданий, хотя обычно указывается шесть. Видимо, исключается попадание №1, так как бомба попала в край палубы и не взорвалась. Из них только четыре были «полноценными»: №№ 4, 5, 6, 7 (пять, если прибавить №3, хотя там пом-пом послужил буфером).

Еще одно прямое попадание корабль получил 16 января на Мальте. Попадание №8: бомба калибра 500 кг попала в небронированную кормовую часть полетной палубы и разорвалась в каюте капитана.

Итак, только одна бомба из 8 попала именно в бронированную полетную палубу и вызвала ее пробитие, что ставит под сомнение привычную версию о ее огромной роли в деле спасения корабля. Но пока не будем спешить и рассмотрим остальные примеры.

«Формидебл» и «Индомитебл» под бомбами

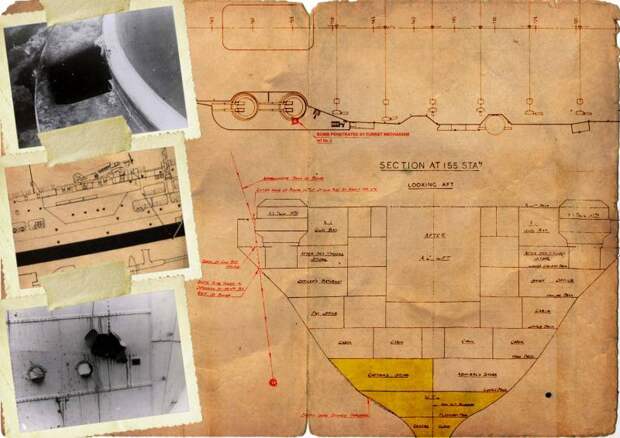

26 мая 1941 после атаки аэродрома Скарпанто во время битвы за Крит «Формидебл» получил два попадания бомбами.

№ 1: 1000-кг полубронебойная бомба угодила в новую часть впереди элеватора и взорвалась. Бомба прошла примерно 10 метров вглубь и пробила 4 палубы: полетную, верхнюю и нижнюю галерейные и ангарную. Самолетоподъемник был сильно погнут и выведен из строя, а разрушения в целом весьма обширными.

№ 2: 1000-кг полубронебойная бомба попала в кормовую часть, точно в спонсон 4,5-дюймовых орудий правого борта, пробила его и взорвалась под водой. От взрыва разошлась обшивка, вызвав незначительное проникновение воды.

Повреждения не были критичными, но скорость упала до 18-20 узлов. Хотя ничего особо опасного не произошло, в интересах корабля и его команды было как можно быстрее вернуться в порт, так как любое волнение угрожало более обширными затоплениями. Отметим, что попаданий непосредственно в бронированную палубу не было.

12 августа 1942 года «Индомитебл»в ходе операции «Пьедестал» получил две бомбы.

Бомба № 1 калибра 250 кг попала справа от носового элеватора, вызвав заметные разрушения и пожар средней интенсивности. Элеватор был выведен из строя.

Бомба № 2 калибра 250 кг попала позади кормового элеватора и взорвалась внутри корабля. Дыра в палубе была просто огромной, но кормовой подъемник мог продолжать работу хоть и с меньшей скоростью. В одной из комнат в районе взрыва хранились торпеды, которые, тем не менее, не сдетонировали. В документе не говорится, почему.

Один из близких разрывов вызвал поступление воды. Оценив повреждения, британцы отказались от дальнейшего участия корабля в операции. Здесь снова отметим, что оба попадания пришлись в небронированную часть палубы.

Выводы

Начиная знакомство с темой, я в первую очередь планировал уяснить, насколько эффективно 76-мм бронированная палуба держала немецкие бомбы. Реальность оказалась шокирующей: разрекламированная бронированная палуба не участвовала в защите британских авианосцев от бомб никак! В нее просто не попадали, а когда попали — пробили. Злополучный «Илластриес» был спасен не броней полетной палубы, она-то как раз тест не прошла, а малым количеством самолетов, отсутствием бомб и торпед в секторе ангара С и сработавшей противопожарной системой в секторе В. Из 12 попаданий только одно пришлось на знаменитую бронированную палубу. Это выглядит нарушением всякой логики, но, тем не менее, данная зона, составлявшая 62% площади полетной палубы, была испытана на прочность лишь однажды. Столь же неожиданным выглядит и другой момент: девять попаданий пришлись в оконечности, составлявшие суммарно лишь около трети площади корабля.

Во всех случаях повреждения приводили к потере боеспособности корабля. Конечно, ущерб всегда был бы достаточен, чтобы вывести из строя любой другой авианосец. Наши герои также не стали исключением и не продемонстрировали ничего экстраординарного. Дополнительно отметим, что никакой роли не сыграли бронированные продольные стенки ангаров. А вот поперечные бронированные стенки во многих случаях могли быть полезными (изоляция нежной начинки ангаров от многочисленных попаданий в оконечности). Из-за единственного случая срабатывания системы пожаротушения в ангаре не было возможности хотя бы поверхностно оценить ее качество, которое в источниках варьируется от «хорошо» до «превосходно».

Заключение

Несмотря на однозначность своих выводов, я далек от того, чтобы считать тему реальной эффективности бронированной полетной палубы закрытой. Слишком неглубоким было мое погружение в тему. Второй момент — рассмотренные двенадцать попаданий не являются статистически значимыми, чтобы говорить о том, что их распределение, преимущественно в оконечностях, закономерно. Что, если британцам просто не повезло (или, наоборот, повезло, ведь эффективность палубной брони так и осталась под вопросом) и на самом деле попадания в центральную область в целом случались чаще? Ответом на этот вопрос может быть только привлечение статистики распределения бомбовых попаданий в другие авианосцы периода ВМВ. Напоследок замечу, что против камикадзе «британцы» выглядели значительно убедительнее.

Автор хочет поблагодарить команду www.armouredcarriers.com за любезное разрешение использовать материалы сайта в статье и огромный вклад в дело популяризации истории.

Свежие комментарии