Астрофизики: не ”темная материя”, а ”темная жидкость”

Все нижеизложенное — только версия, которая вытекает из одного обстоятельства: любая теоретическая модель в лучшем случае объясняет только 5% видимой Вселенной.

Собственно говоря, 5% то и есть видимая Вселенная. При условии, что наши расчеты правильны и не содержат методологической ошибки.

Остальные 95%, как предполагается, представляет собой нечто, известное как «темная энергия и «темная материя». Звезды, как мы их видим, очень редки и не определяют картину окружающего нас мира.Любопытно, что эти сущности могут быть выведены только из гравитационных эффектов. Темная материя остается невидимой, но оказывает гравитационное воздействие на окружающую материю, которую мы измеряем. В свою очередь, темная энергия — как бы сила отталкивания, которая заставляет вселенную расширяться с ускоряющейся скоростью. То есть речь идет о двух отдельных феноменах. Но если их объединить в одну странную концепцию, то появится некая «темная жидкость» с отрицательной массой. И такой версии придерживается уже значительная часть астрофизиков.

Отрицательные массы - это гипотетическая форма материи, которая обладает свойством отрицательной гравитации, отталкивая от себя материальные объекты. В отличие от знакомой «положительной материи», которая обеспечивает стабильность малых звездных или экзопланетарных систем.

Отрицательные массы не новая идея в космологии. Согласно данной концепции, частицы с отрицательной массой будут расширяться по мере расширения Вселенной и это означает, что их сила отталкивания со временем ослабевает.

Однако сила, ускоряющееся расширение вселенной, постоянна. То есть если существует темная жидкость, то она не должна истончаться со временем.Поэтому сторонники такого подхода намерены модифицировать общую теорию относительности Эйнштейна, чтобы позволить отрицательным массам не только существовать, но и создаваться непрерывно. «Создание материи» уже было включено в раннюю стационарную, а затем уже квазистационарную модель. Основное предположение заключалось в том, что материя (положительная масса) постоянно создавалась для пополнения материала по мере расширения Вселенной. Теперь из наблюдательных данных мы знаем, что это неверно. Однако это не означает, что материя с отрицательной массой не может создаваться непрерывно. Предполагаемая темная жидкость никогда не распространяется слишком быстро. Она ведет себя точно так же, как темная энергия.

Темная материя, по той логике, была введена, чтобы объяснить слишком быстрое вращение галактик, - по крайней мере, по отношению к принятым моделям. Сила отталкивания от темной жидкости удерживает галактику в «целом» виде, не позволяя звездам «разбежаться» в разные стороны. Гравитация из галактики с положительной массой притягивает отрицательные массы со всех сторон, и, когда жидкость с отрицательной массой приближается к галактике, она, в свою очередь, создает более сильную отталкивающую силу для галактики, «раскручивая» ее до более высоких скоростей. Поэтому обычный знак «-» может решить одну из самых давних проблем в физике.

Самое интересно, что, будучи непризнанными «реальностью», отрицательные массы уже играют значимую теоретическую роль в астрофизическом моделировании. Известно, что некоторые созданные Большим коллайдером частицы ведут себя точно так же, как если бы они имели отрицательную массу.

Кроме того, понятие отрицательной массы вытекает из квантовой физики, согласно которой пустое пространство состоит из поля флуктуирующей фоновой энергии, которая может быть и отрицательной, порождая волны и виртуальные частицы, которые появляются и исчезают. Лабораторно доступные измерения.

Предполагается, что исследование в той области помочь решить многие проблемы современной физики — прежде всего для «струнщиков», которые пытаются объединить физику квантового мира с теорией относительности Эйнштейна. Правда, данные наблюдений никак не подтверждают ни теорию струн, ни теорию отрицательной массы. Тем не менее, как модель она продолжает существовать.

Нужно, впрочем, признать, что «чистая» теория дает ответы на многие вопросы. Зачастую это нестандартные идеи оказываются со временем более удачными, чем принятые толкования. Но тут нужно оговориться, что, не смотря на большой объем экспериментальных данных, не согласующиеся со стандартными академическими теориями, ученые с опасениями смотрят на подобные инновации. А вдруг проблема не в теории, а в методологии и в методике. Формула неправильная или неточна? Законы природы, может, и неизменны. Только вот есть проблема с пониманием самой природы этих законов...

Во всяком случае, посмотрим, что подскажет самый большой из когда-либо построенных телескопов (СКА), который предназначен для измерять распределение галактик на протяжении всей истории Вселенной. В конце концов, методологическая проблема астрофизики, как и любой науки, состоит в том, что сначала возникает теория, а потом она проверяется по серии наблюдений. Хотя первичными должны быть факты.

Если честно, все это напоминает перепев темы эфира. Но это так...

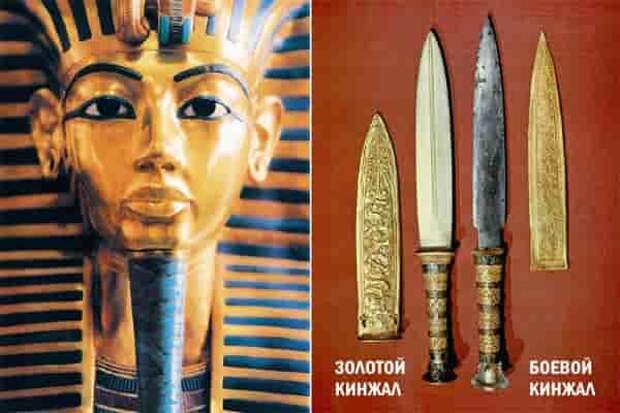

ЗАГАДКИ ЕГИПТА: КИНЖАЛ ТУТАНХАМОНА | |

Древние артефакты часто ставят в тупик археологов. Возникает множество вопросов по созданию Стоунхенджа, строительству пирамид. Порой находка скрывает больше вопросов, чем ответов. Одним из таких предметов является нож, найденный в гробнице одного из самых известных фараонов Египта – Тутанхамона. Долгое время тайной было его происхождение. Всесторонний анализ с помощью современных методов исследования позволил ученым сделать вывод о внеземных истоках древнего артефакта.

История находки

Кинжал, а точнее кинжалы (их было два) обнаружила экспедиция Говарда Картера, занимавшегося раскопками египетской гробницы в 1925 году. Эти ножи лежали под одеяниями мумии Тутанхамона, похороненного более 3, 5 тысяч лет назад. В те столь давние времена технологий, по которым были созданы изделия, просто не существовало. Подобная обработка металла появилась лишь в средние века. Поэтому научный мир отвергал достоверность находки и принадлежность ножей древнеегипетскому правителю.

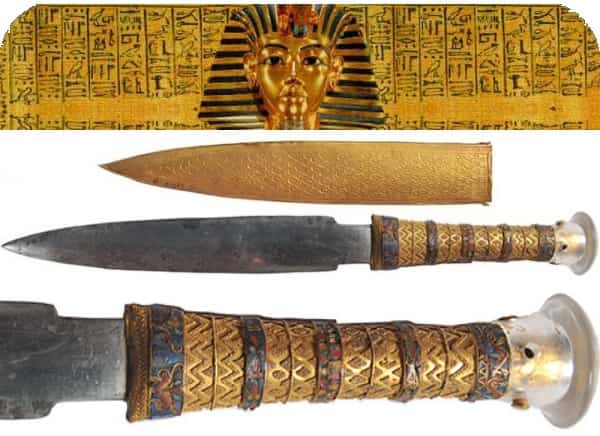

Исследования ножа

Для идентификации предмета проводится его анализ. Глубоким, но щадящим методом исследования является рентгеновские лучи, или научным языком «рентгеновская флуоресцентная спектроскопия». Проводилось изучение предмета содружеством итальянских и египетских ученых. Результат поразил всех: клинок создан из металла с большим содержанием никеля. Это указывает на метеоритное происхождение железа. Ошибка исключена. Данный метод проверки артефактов позволяет досконально изучить самые мелкие составляющие любой археологической находки даже загадки египетского Сфинкса.

Поиск метеорита

На помощь археологам пришли астрономы и геологи. Углубившись в изучение внеземных «гостей», они выяснили, что регион Красного моря часто подвергался метеоритным дождям. Обломок небесного скитальца был обнаружен неподалеку от Александрии. Изучение состава метеорита и клинка показали их идентичность.

Выводы ученых

Сложно опровергать научные данные. Исследователи сделали сенсационное заявление. Древние египтяне знали о падающих с неба предметах, изучали их и использовали для создания оружия. Качество изготовления кинжала приводит в восторг современное научное сообщество. Еще задолго до появления западной цивилизации в Древнем Египте – а это 13 век до нашей эры – населяющий его народ обладал высоким уровнем мастерства в обработке металла. Это свидетельствует о потрясающем уровне их знаний и умений, вызывающих истинное восхищение, но существуют и другие интересные факты о древнем Египте.

Post by Jack Loomes

ИСТОРИЯ ПАРФЮМЕРИИ | |

Кто был первым парфюмером, кого древние египтяне приносили в жертву и существует ли запах девственницы на самом деле?

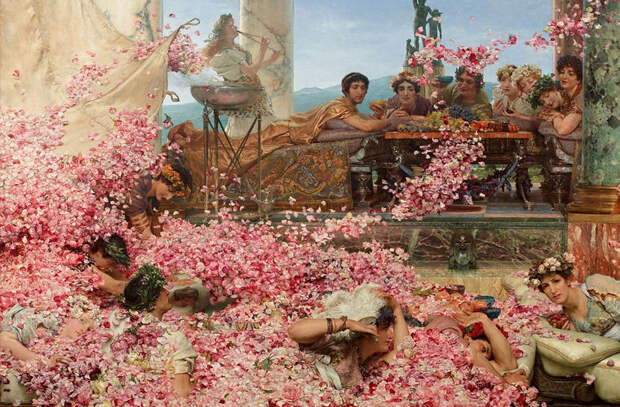

Слово «парфюм» происходит от латинского per fumum и означает «через дым». А вот сама парфюмерия родом, по-видимому, из Древнего Египта и Месопотамии. Тогда благовония использовались в религиозных целях: для омовения во время молитвы, натирания жертвы перед приношением ее богам (несмотря на то, что в Древнем Египте кошка была священным животным, в жертву могли приноситься котята, а еще быки и телята — исключительно светлого окраса), обмывания тел знатных покойников (запах мирры ощущался, когда была вскрыта гробница Тутанхамона). Уже тогда пользовались ароматами и для того, чтобы вызвать эротическое возбуждение. Роскошь эту могли себе позволить лишь избранные — грамм мирры стоил столько же, сколько грамм золотого песка.

Египетские жрицы отождествляли ароматы ладана, мирры, кедра и кипариса с божественностью, исцелением, защитой от врагов и мужественностью. Сосуды с этими благовониями устанавливали в храме с ориентировкой на четыре стороны света.

В основном благовония получали путем прессования и прямой выжимки в специальных «лабораториях». Простые смертные доступа к рецептам не имели, но, к счастью для потомков, рецепты иногда наносили на стены лабораторий, да еще и с рисунками самого процесса. Такой рецепт выгравирован на одной из стен храма Гора в египетском городе Эдфу. Описанное в нем благовоние получило название «кифи» (в переводе с древнеегипетского — «грудь женщины»). Известно, что в него входили аир, корица, ладан, смола мастикового дерева, мирра, можжевельник, сыть, фисташки, хна, шафран и др.

Первым парфюмером (а заодно и химиком), имя которого сохранила история, была, вероятно, женщина — Таппути. Именно это имя упоминается в месопотамских клинописных табличках II тысячелетия до н. э. Она была дворцовой смотрительницей и занималась измельчением цветов, смешивая их с разными ароматическими маслами. Традиции египетских и месопотамских аромамастеров перекочевали в Древнюю Грецию и Рим (а потом пользовались успехом и в средневековой «немытой» Европе). К духам стали добавлять все, что приятно пахнет: масло миндаля, смолы хвойных деревьев, бергамот, мирт. Об этом ученые узнали, в буквальном смысле понюхав духи, которые пока считаются самыми старыми на планете: им 4000 лет, и найдены они были на Кипре. В благовония добавляли и специи — например, кориандр. Помимо Европы это практиковали в Древней Индии и Японии, особенно ценились ароматы корицы и аниса.

Благовония, полученные путем дистилляции — превращения жидкости в пар, а затем снова в жидкость, — научился делать знаменитый персидский врач и химик Авиценна (это один из способов получения духов и сегодня). Полученная им «розовая вода» была настолько нежной, а аромат — настолько тонким, что духи мгновенно стали популярными, а исследования «князя врачей» (так называли Авиценну) повлияли не только на парфюмерию, но и на развитие химии вообще.

Но по-настоящему современные духи (с добавлением спирта) были изготовлены для венгерской королевы Елизаветы в 1370 году. Они быстро приобрели популярность: в Европе их так и называли — «венгерская вода». Затем искусство парфюмерии переместилось в Италию, а в XVI веке — и во Францию, «ароматный» центр всего мира и сегодня.

Любопытные факты:

В современные духи в среднем добавляют от 15 до 60 различных душистых веществ. Букет их составляет 10–25% от массы духов, а в некоторых доходит до 50%.

В 2006 году французский торговый дом Galeries Lafayette выпустил коллекцию духов, созданных по мотивам знаменитого романа Патрика Зюскинда «Парфюмер». Среди 15 маленьких флакончиков есть «запах девственницы» из восьмой главы романа или, к примеру, «запах Парижа XVIII века» — из седьмой.

По одной из версий, духи «Красная Москва» были созданы по образу и подобию аромата «Любимый букет императрицы», которые в 1913 году придумал для Марии Федоровны сын французского мыловара Август Мишель. Менее популярная версия гласит, что «Красную Москву» создали в 1920-х при участии Полины Жемчужиной.

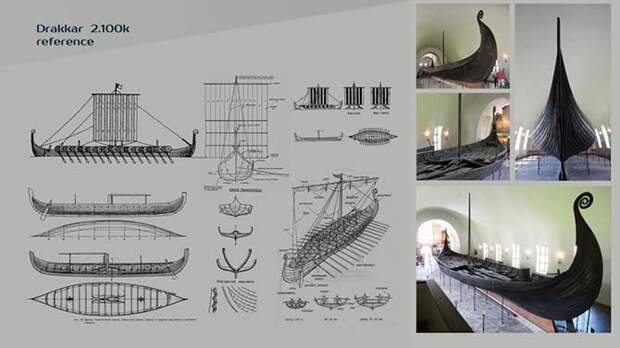

ТРАДИЦИОННЫЕ ЛОДКИ: ДРАККАРЫ. «ДРАКОНЫ» ИЗ НОРВЕЖСКИХ ФЬОРДОВ | |

Среди традиционных лодок можно выделить как те, что до сих пор эксплуатируются (причём чаще всего как развлечение для желающих экзотики туристов), так и те, что канули в Лету, но возрождаются режиссёрами исторических кинолент и любителями реконструкций прошлого.

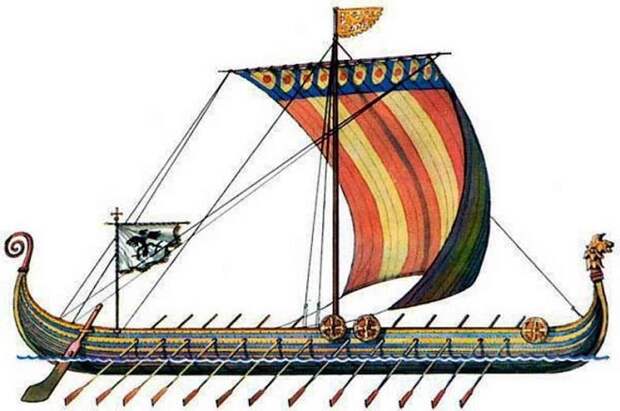

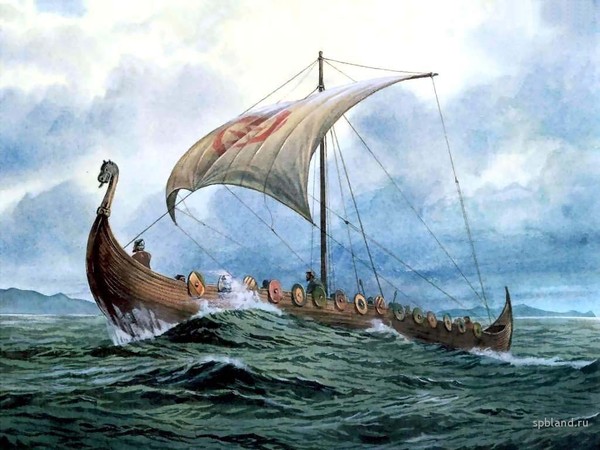

Средневековые драккары викингов – одни из самых узнаваемых символов знаменитого воинственного народа. Появление этих судов на горизонте вызывало ужас христиан Европы на протяжении нескольких столетий. Конструкция драккаров включила в себя обобщение богатого опыта скандинавских мастеров. Это были самые практичные и быстрые суда своего времени.

"Драконий" корабль

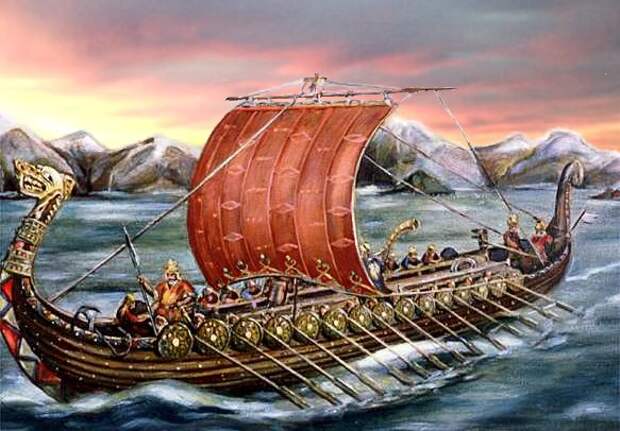

Свое название драккары викингов получили в честь мифических драконов. Их головы вырезались на прикрепляемых к носу этих кораблей фигурах. Благодаря узнаваемому внешнему виду суда скандинавов можно было легко выделить на фоне судов остальных европейцев.

Драконы устанавливались на нос только при приближении к вражескому поселению, а если викинги плыли в собственную гавань, то они убирали пугающих чудищ. Как и все язычники, эти мореходы были крайне религиозными и суеверными. Они считали, что в дружественном порту дракон злил добрых духов.

Другим характерным атрибутом драккара являлись многочисленные щиты. Экипаж вешал их по бортам своего транспорта. Драккары викингов обкладывались белыми щитами, если команда хотела продемонстрировать свое миролюбие. В таком случае мореходы складывали оружие. Этот жест был прообразом использования белого флага в более поздние времена.

Универсальность

IX-XII вв. корабли викингов (драккары) были самыми многофункциональными во всей Европе. Их могли использовать в качестве транспорта, военного судна и средства для исследований дальних морских рубежей. Именно на драккарах скандинавам удалось первыми добраться до Исландии и Гренландии. Кроме того, они открыли Винланд – Северную Америку.

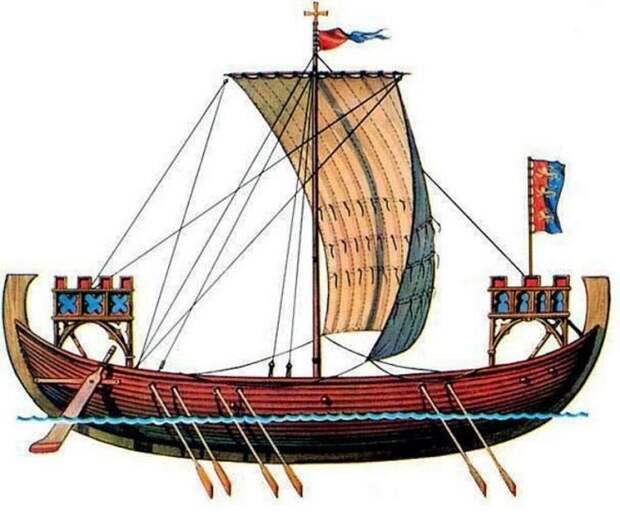

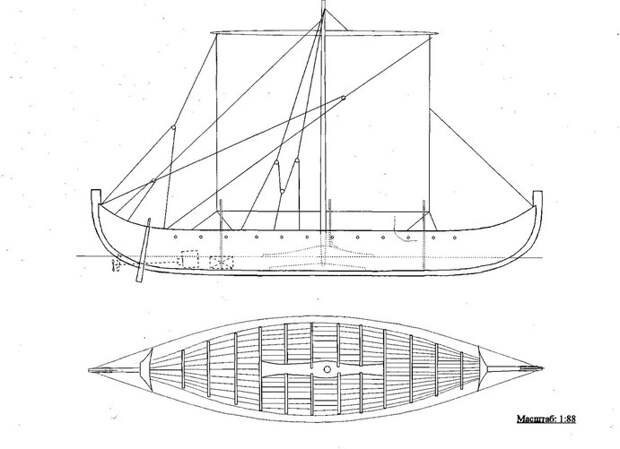

Норвежский снеккар

Как многофункциональные корабли драккары появились в результате эволюции своих предшественников – снеккаров. Они отличались меньшими размерами и грузоподъемностью

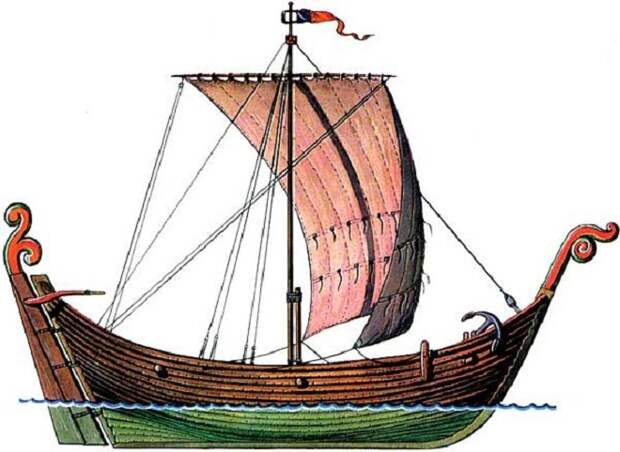

Норвежский кнорр

В то же время существовали исключительно торговые суда – кнорры. Они обладали большей вместительностью, но были неэффективными в русле рек.

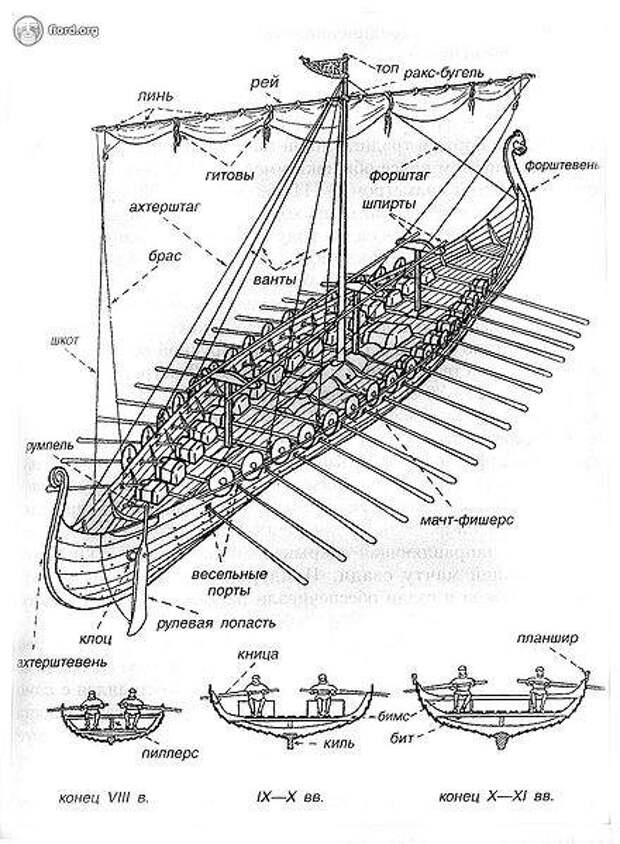

Норвежский дракар

Все эти недостатки остались в прошлом, когда появились драккары. Деревянные корабли викингов нового типа отлично подходили для путешествий по фьордам и рекам. Именно поэтому они так полюбились викингам во время войны. На таком транспорте можно было внезапно проникнуть вглубь территории разоряемой материковой страны.

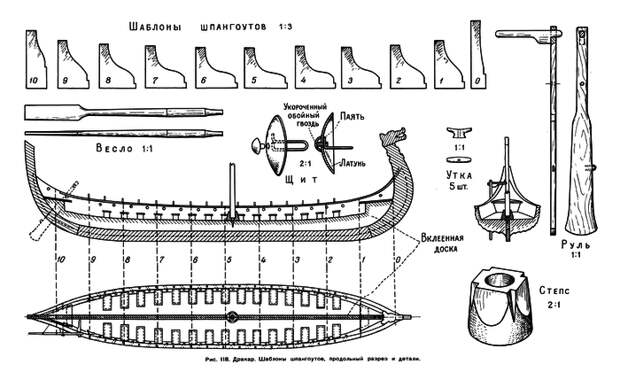

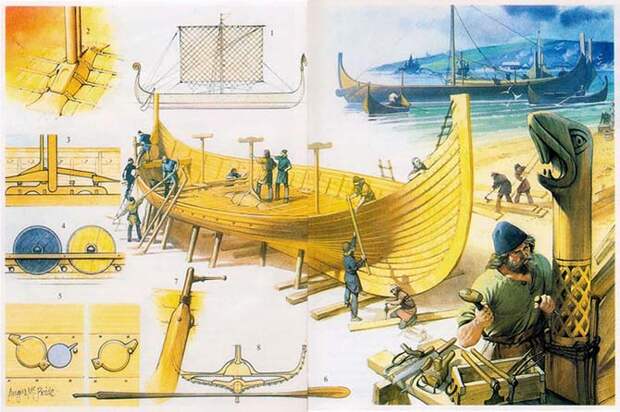

Создание драккара

Средневековые корабли викингов (ладьи и дракары) строились из разных пород дерева. Как правило, использовались сосна, ясень и дуб, широко распространенные в скандинавских лесах. Особенно тщательно выбирались материалы, предназначенные для сбора шпангоутов и киля. Всего на создание среднего драккара могло уйти около 300 стволов дуба и несколько тысяч гвоздей.

Процесс переработки дерева включал в себя несколько этапов. Сразу после рубки его несколько раз расщепляли пополам с помощью специальных клиньев. Разделка совершалась с филигранной точностью. Мастер должен был расщеплять ствол исключительно вдоль естественных волокон. Далее доски смачивали водой и держали на огне. Получаемые материалы отличались особенной гибкостью. Им можно было придавать разные формы. При всем при этом инструментарий мастеров никогда не отличался чрезмерной широтой. Он включал в себя топор, сверла, долота и другие мелкие принадлежности. Скандинавы отличались еще и тем, что не признавали пилу и не использовали ее при строительстве кораблей.

Наиболее совершенными современники считали драккары, выстроенные таким образом, чтобы корабль, идя на веслах, мог нести на бортах щиты. Следует подчеркнуть, что щиты не приколачивались в бортам, а удерживались особой рейкой с внешней или внутренней стороны борта.

Весла же на драккарах не вставлялись в уключины, а пропускались сквозь специальные отверстия – «гребные люки». Для боя корабли обычно сходились на веслах. Если при этом была возможность держать по борту щиты, то есть если корабль был выстроен так, чтобы щиты не перекрывали отверстия для весел и не мешали грести, то щиты служили дополнительной защитой гребцам до начала рукопашной схватки.

Паруса шились из шерсти овец. Затем они покрывались жировым слоем, который защищал парус от промокания. Паруса шили прямоугольной и квадратной формы. Парус драккара казался простым лишь на первый взгляд.

Еще одной особенностью конструкции драккаров было то, что мачты на них делались съемными. Команда в случае необходимости могла поднять и опустить ее самостоятельно, не прибегая к каким-то подъемным устройствам вне корабля. Мачта ставилась на тяжелый деревянный упор, который за его форму называли «мачтовой рыбой», задвигалась запором и растягивалась спереди шпагатом, а по бокам – вантами, несколько смещенными назад.

Мачта снималась при долгой стоянке, при переносе корабля волоком, а также при постановке в сухой док на зиму, или же в тех случаях, когда корабль было необходимо «спрятать» за невысоким островом

Управление

Маневренные драккары викингов приводились в движение с помощью весел (на особенно больших кораблях их могло быть до 35 пар). Грести должен был каждый член экипажа. Команды менялись по сменам, благодаря чему судно не останавливалось даже в самом долгом пути. Кроме того, использовался надежный парус. Он помогал ускориться и воспользоваться морским ветром.

Викинги, как никто, в свое время умели определять благополучную для путешествия погоду. Были у них и способы определения приближения земли. Для этого на кораблях держались клетки с птицами. Периодически крылатых выпускали на волю. Если земли рядом не было, то они возвращались в клетки, не найдя места для другого приземления. Если команда понимала, что она сбилась с пути, судно могло быстро поменять курс. Для этого драккары оснащались самым современным на тот момент румпелем

На корабле находился капитан, его помощники и один гребец на весло. На корабле у каждого было своя скамья, где викинг отдыхал и хранил свое имущество. На своих торговых судах викинги стремились сократить численность команды. Количество гребцов было минимальным.

На боевых драккарах все было с точностью до наоборот. Весла гребцов располагали вдоль всего борта. Количество весел вдоль борта судна даже служило своеобразной мерой длины корабля. Вопреки распространенному мнению, на драккарах никогда не использовали рабов или пленных в качестве гребцов. Драккар был священным кораблем для викингов, и использование рабов было осквернением корабля.

Гребцы драккара имели разный статут в зависимости от их расположения на корабле. Самые почетные места были на носу корабля. Связано это было с тем, что гребцы одновременно являлись и воинами, и при переходе в рукопашную схватку, воины, сидящие на носу корабля, первыми вступали в бой.

Особым бесстрашием обладали берсерки (у скандинавов — могучий, неистовый богатырь). Они не признавали доспехов и шли напролом «словно безумные, подобно взбесившимся псам и волкам», наводя ужас на войска противников. Они умели вводить себя в эйфорическое состояние и, прорываясь сквозь передний строй врагов, наносили сокрушительные удары и бились до смерти во имя Одина.

Закаленные в боях викинги, как правило, одерживали победы как на море, так и на суше, снискав себе славу непобедимых. Повсюду вооруженные до зубов отряды действовали примерно одинаково — их десант застигал города и селения врасплох.

Благодаря традиции викингов хоронить своих воинов вместе с кораблями до нас дошло множество остатков драккаров в различном состоянии. Три наиболее известных и лучше всего сохранившихся до наших дней корабля были найдены в норвежских курганах близ Осло-фьорда — в Гокстаде, Усеберге и Туне.

Свежие комментарии