Восточный ветер

Оборона Наурской станицы, или «Бабий праздник»

Станица Наурская, по одной из версий, была основана казаками, по другой — выросла на остатках аула Наур. Но оставим эти споры. Даже к началу XX века эта станица была типично казачьей: из 7181-го станичника русскими были 6582 человека. При этом чеченцы в основном селились в соседнем ауле, сохраняя торговые связи.

Так или иначе, но первые упоминания о Наурском селении относятся к середине 17-го века.

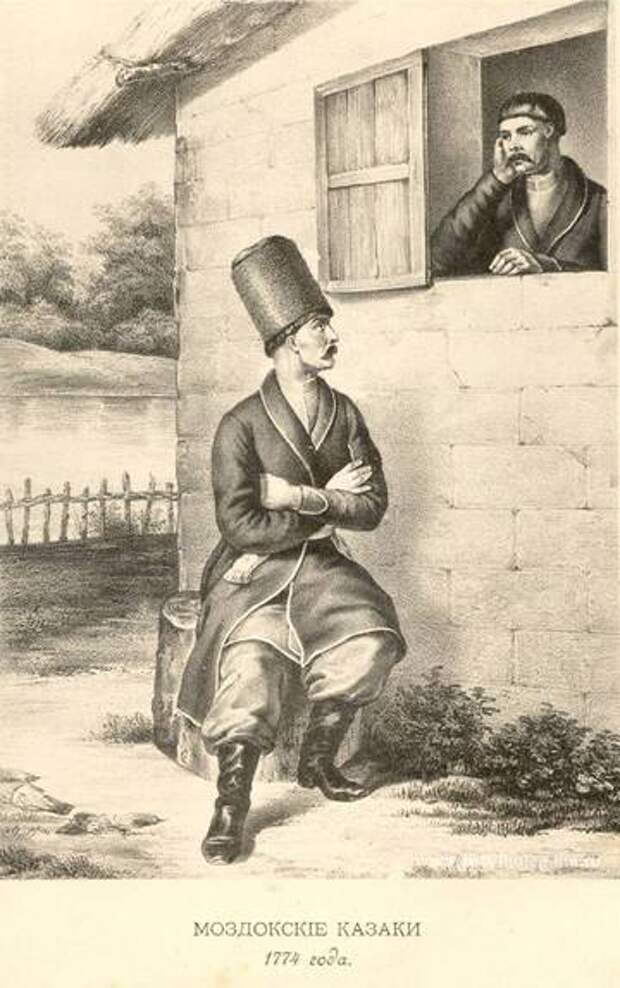

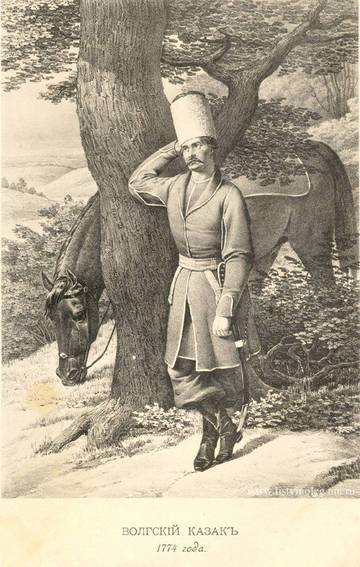

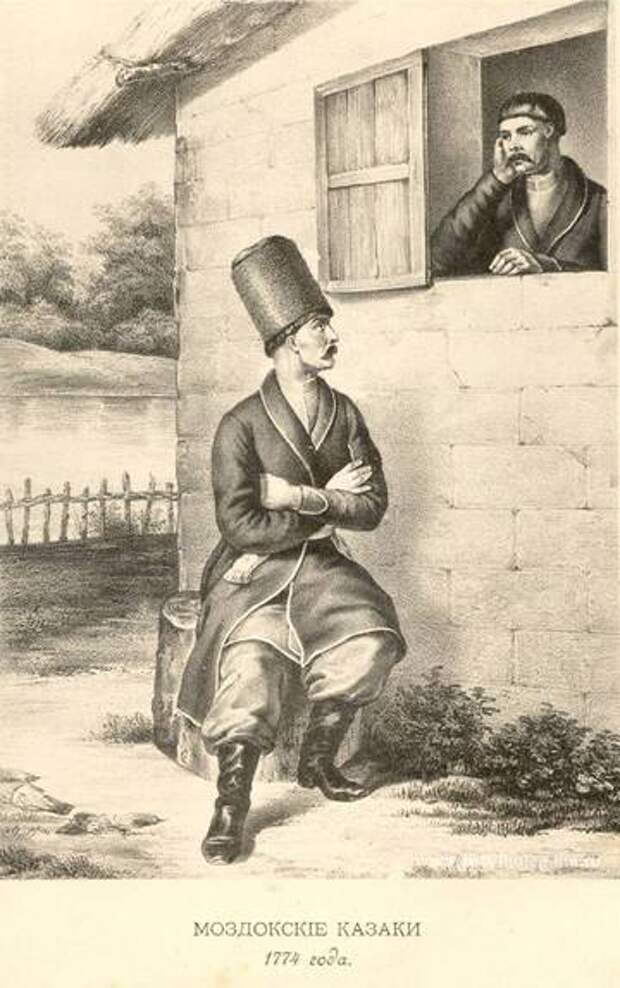

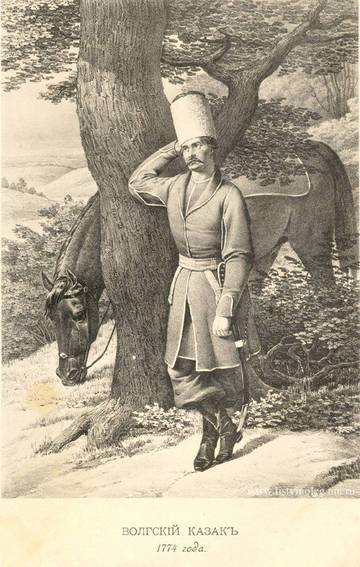

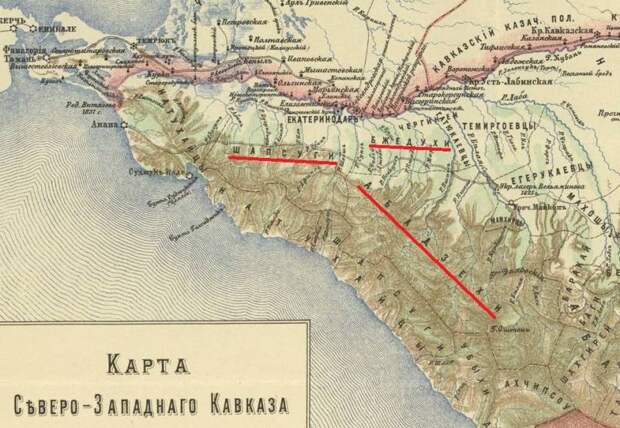

В 1765-м году был подписан указ о переселении волжских казаков на Терек. Волжане должны были занять позиции по левому берегу Терека между Моздоком и станицами гребенских казаков. В итоге волжских казаков поселили в ряде станиц, среди которых была и Наурская. Стоит отдельно отметить, что процесс этот сопровождался недовольством переселяемых семей и даже активным сопротивлением. Наурская располагалась восточнее Моздока и западнее Кизляра (станица существует и ныне, находясь в составе Чеченской республики). Строевые казаки, поселившиеся в Наурской, вошли в состав Моздокского казачьего полка.

Станица жила в условиях постоянных набегов, которые до поры до времени носили характер жалящих мелких нападений. Но и эти набеги были столь частыми, что сообщение между станицами восточнее Моздока было непостоянным, а в ночные часы отсутствовало вовсе. Естественно, учитывая данную специфику, Наурская представляла собой скорее укрепление, нежели просто посёлок. Станица была окружена укреплённым земляным валом, на подступах был вырыт небольшой ров, а со сторожевых вышек велось постоянное наблюдение за местностью. Также по периметру вала были оборудованы своеобразные бастионы, т.к. на вооружении казаков Наурской находилась и артиллерия в виде нескольких орудий.

С 1768-го года полыхала русско-турецкая война. Османы традиционно для своей политики вовлекали всё больше племён в эту войну, пользуясь старыми связями, в том числе и торговыми, для провоцирования вражды против Российской империи. Эта война не была исключением.

В 1774-м году Порта решила нанести удар по крепости Моздок, а, следовательно, по формирующейся тогда будущей Моздокской укреплённой линии (часть Кавказской линии). Войско для этой операции было сборным. С одной стороны, в него вошли крымские татары под руководством калги (второй человек в Крымском ханстве после самого хана и непосредственный претендент на ханский престол) Шахбаз Герая. Шахбаз был послан в поход Девлет IV Гераем, недавно утратившим власть ханом и его родным братом, жаждущим вернуть ханство при помощи турок. С другой стороны, в войско вошли османы и кабардинцы из числа недовольных русскими племён, которые совершали регулярные мелкие нападения.

Когда войско числом в восемь тысяч бойцов было собрано, Шахбаз Герай направил его к Моздоку. 10 июня (по старому стилю) 1774-го года неприятель подошёл к крепости. Но после многочисленных нападений, которые нередко заканчивались трагически для обороняющихся, Моздок значительно укрепили, поэтому калга решил атаковать менее защищённые близлежащие станицы.

Наурская, стоявшая в 50 километрах от Моздока, в те дни была лишена своего главного оборонительного ресурса – большая часть строевых казаков Моздокского полка находилась в походе. В самой станице за крепостным валом осталась лишь немногочисленная караульная команда, рассчитанная на отражение стандартного мелкого нападения, да казачьи семьи: женщины, старики и дети.

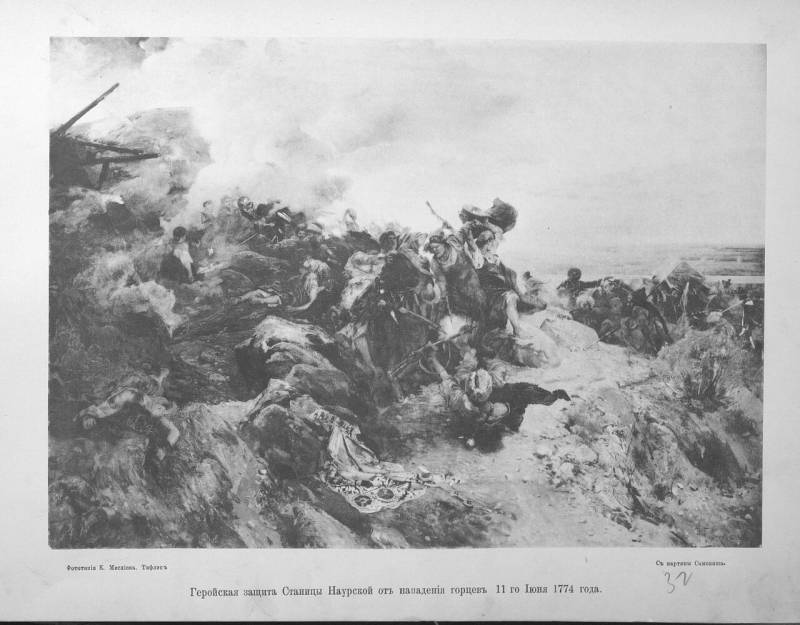

11 июня к станице подошло восьмитысячное турецко-татарское войско, рассчитывая, конечно, на стремительный штурм и богатую добычу. Со сторожевых вышек по всей Наурской разнёсся грозный сигнал надвигающейся беды. Вскоре станица была полностью окружена. Но взять нахрапом Наурскую не удалось, а воинство, которое встретило противника, стало в итоге легендой.

Стоило неприятелю приблизиться к станице, как его сразу накрыл артиллерийский огонь. Но, учитывая число атакующих, сдержать их вдалеке от крепостного рва было невозможно. Вскоре первые бойцы начали карабкаться по оборонительному валу. И тут вдруг на головы штурмующих сплошным потоком полилась кипящая смола. Но не это изумило противника, а сам «гарнизон», в основном состоящий из разряженных в броские красные сарафаны казачек.

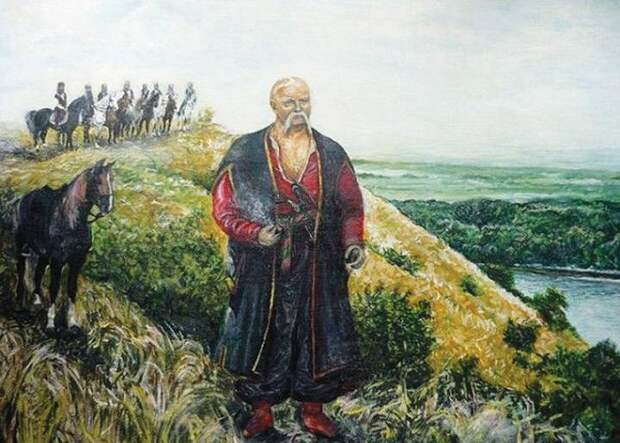

Терская казачка

Малочисленная караульная команда продолжала осыпать противника картечью. Каждый раз казаки, оставшиеся в Наурской, буквально на собственных руках переносили тяжеленные чугунные орудия с одного опасного направления на другое, забивая дыры в обороне. Но само их число не позволяло им взять полноценную оборону. Увы, все тяготы боя пришлось разделить с женщинами и даже детьми.

Штурм следовал за штурмом. Наконец смола, выжигавшая с вала противника, начала заканчиваться. Чтобы компенсировать этот боевой дефицит, казачки принялись нести из собственных хат кипящие щи и похлёбки, выливая этот жидкий «огонь» прямиком на карабкающихся турок, татар и кабардинцев. Когда и это оборонительное «вооружение» начало заканчиваться, в ход пошли пылающие головни.

К вечеру среди седовласых казаков и стремительно редеющих строевых казаков уже на полноценных правах стояли женщины. Стоило какому-нибудь дерзкому турку или татарину возвысить свою голову над крепостным валом, стараясь ворваться в станицу, как его могла ждать уж совсем не доблестная смерть. Казачки к этому, уже критическому, моменту боя вооружились косами и серпами. Незадачливый воин рисковал лишиться жизни не от боевой шашки, а от сельскохозяйственного инструмента. Казачки, как известно, трудолюбивые крестьянки, а потому серпами, вилами и косами владели умело и ловко.

К исходу первого дня сражения силы обороняющихся существенно поредели. Всем было ясно, что любой следующий штурм может оказаться последним. Пожалуй, единственное, на чём держался «гарнизон», — это чёткое осознание того, что поражение обернётся грабежом и дикой резнёй, в которой погибнут все, начиная с детей и заканчивая стариками.

Практически весь день защитники и защитницы Наурской ждали помощи со станицы гребенских казаков Червлённой, что всего лишь в сорока километрах от Наурской, ведь артиллерийская пальба была слышна там вполне отчётливо. Однако в Червлённой канонаду приняли то ли за встречный салют вернувшимся казакам Моздокского полка, то ли за потешную стрельбу, до которой был большой любитель полковник Моздокского полка Савельев, периодически живущий в станице. Помощь так и не пришла.

Утром следующего дня казаки и казачки вышли на свой «последний парад», открыв новый день артиллерийской стрельбой. К радостному удивлению защитников Наурской, вражеское войско спешно покидало поле битвы. По одной из версий, причиной тому была не просто череда бесславных попыток овладеть станицей штурмом, унесшая сотни жизней. Принято считать, что причиной отступления неприятеля является меткий артиллерийский выстрел казака Перепорха. Именно он, наведя орудие на курган, на котором расположилось командование вражеского отряда со своими приближёнными, умудрился метким выстрелом убить племянника калги Шахбаз Герая. Шахбаз, и без того обескураженный подобным поворотом событий на ниве штурмов и осады Наурской, увидел в этом дурное предзнаменование. К тому же с минуты на минуту на горизонте могли показаться как казачий отряд из соседних станиц, так и Моздокский полк.

В 1838-м году казаки разрыли подле станицы курган, на котором, как считалось, и находился штаб Шахбаз Герая. В земле обнаружили человеческие кости, серебряный кувшин и золотые украшения с пояса и конской сбруи. Это отчасти подтверждает версию о «снайперской» работе казака Перепорха.

В итоге оборона станицы Наурской покрыла славой её защитниц и защитников и горькой грустью с оттенком позора отзывалась в памяти турок, татар и кабардинцев. При этом даже торговля между горцами и казаками Наурской на время прервалась. Стоило горцу с боевыми ранами показаться у станицы, как встречные казаки поддевали прохожего фразой: «Как Кабарда пошла воевать, да не управилась с казацкими бабами!»

Женщин, отважно защищавших станицу и своих детей, после сражения наградили медалями. Сама битва получила хлёсткое казачье имя: «Бабий праздник».

В 1765-м году был подписан указ о переселении волжских казаков на Терек. Волжане должны были занять позиции по левому берегу Терека между Моздоком и станицами гребенских казаков. В итоге волжских казаков поселили в ряде станиц, среди которых была и Наурская. Стоит отдельно отметить, что процесс этот сопровождался недовольством переселяемых семей и даже активным сопротивлением. Наурская располагалась восточнее Моздока и западнее Кизляра (станица существует и ныне, находясь в составе Чеченской республики). Строевые казаки, поселившиеся в Наурской, вошли в состав Моздокского казачьего полка.

Жизнь во фронтовых условиях

Станица жила в условиях постоянных набегов, которые до поры до времени носили характер жалящих мелких нападений. Но и эти набеги были столь частыми, что сообщение между станицами восточнее Моздока было непостоянным, а в ночные часы отсутствовало вовсе. Естественно, учитывая данную специфику, Наурская представляла собой скорее укрепление, нежели просто посёлок. Станица была окружена укреплённым земляным валом, на подступах был вырыт небольшой ров, а со сторожевых вышек велось постоянное наблюдение за местностью. Также по периметру вала были оборудованы своеобразные бастионы, т.к. на вооружении казаков Наурской находилась и артиллерия в виде нескольких орудий.

С 1768-го года полыхала русско-турецкая война. Османы традиционно для своей политики вовлекали всё больше племён в эту войну, пользуясь старыми связями, в том числе и торговыми, для провоцирования вражды против Российской империи. Эта война не была исключением.

В 1774-м году Порта решила нанести удар по крепости Моздок, а, следовательно, по формирующейся тогда будущей Моздокской укреплённой линии (часть Кавказской линии). Войско для этой операции было сборным. С одной стороны, в него вошли крымские татары под руководством калги (второй человек в Крымском ханстве после самого хана и непосредственный претендент на ханский престол) Шахбаз Герая. Шахбаз был послан в поход Девлет IV Гераем, недавно утратившим власть ханом и его родным братом, жаждущим вернуть ханство при помощи турок. С другой стороны, в войско вошли османы и кабардинцы из числа недовольных русскими племён, которые совершали регулярные мелкие нападения.

Когда войско числом в восемь тысяч бойцов было собрано, Шахбаз Герай направил его к Моздоку. 10 июня (по старому стилю) 1774-го года неприятель подошёл к крепости. Но после многочисленных нападений, которые нередко заканчивались трагически для обороняющихся, Моздок значительно укрепили, поэтому калга решил атаковать менее защищённые близлежащие станицы.

Наурская, стоявшая в 50 километрах от Моздока, в те дни была лишена своего главного оборонительного ресурса – большая часть строевых казаков Моздокского полка находилась в походе. В самой станице за крепостным валом осталась лишь немногочисленная караульная команда, рассчитанная на отражение стандартного мелкого нападения, да казачьи семьи: женщины, старики и дети.

Враг у ворот

11 июня к станице подошло восьмитысячное турецко-татарское войско, рассчитывая, конечно, на стремительный штурм и богатую добычу. Со сторожевых вышек по всей Наурской разнёсся грозный сигнал надвигающейся беды. Вскоре станица была полностью окружена. Но взять нахрапом Наурскую не удалось, а воинство, которое встретило противника, стало в итоге легендой.

Стоило неприятелю приблизиться к станице, как его сразу накрыл артиллерийский огонь. Но, учитывая число атакующих, сдержать их вдалеке от крепостного рва было невозможно. Вскоре первые бойцы начали карабкаться по оборонительному валу. И тут вдруг на головы штурмующих сплошным потоком полилась кипящая смола. Но не это изумило противника, а сам «гарнизон», в основном состоящий из разряженных в броские красные сарафаны казачек.

Терская казачка

Малочисленная караульная команда продолжала осыпать противника картечью. Каждый раз казаки, оставшиеся в Наурской, буквально на собственных руках переносили тяжеленные чугунные орудия с одного опасного направления на другое, забивая дыры в обороне. Но само их число не позволяло им взять полноценную оборону. Увы, все тяготы боя пришлось разделить с женщинами и даже детьми.

Штурм следовал за штурмом. Наконец смола, выжигавшая с вала противника, начала заканчиваться. Чтобы компенсировать этот боевой дефицит, казачки принялись нести из собственных хат кипящие щи и похлёбки, выливая этот жидкий «огонь» прямиком на карабкающихся турок, татар и кабардинцев. Когда и это оборонительное «вооружение» начало заканчиваться, в ход пошли пылающие головни.

К вечеру среди седовласых казаков и стремительно редеющих строевых казаков уже на полноценных правах стояли женщины. Стоило какому-нибудь дерзкому турку или татарину возвысить свою голову над крепостным валом, стараясь ворваться в станицу, как его могла ждать уж совсем не доблестная смерть. Казачки к этому, уже критическому, моменту боя вооружились косами и серпами. Незадачливый воин рисковал лишиться жизни не от боевой шашки, а от сельскохозяйственного инструмента. Казачки, как известно, трудолюбивые крестьянки, а потому серпами, вилами и косами владели умело и ловко.

К исходу первого дня сражения силы обороняющихся существенно поредели. Всем было ясно, что любой следующий штурм может оказаться последним. Пожалуй, единственное, на чём держался «гарнизон», — это чёткое осознание того, что поражение обернётся грабежом и дикой резнёй, в которой погибнут все, начиная с детей и заканчивая стариками.

Практически весь день защитники и защитницы Наурской ждали помощи со станицы гребенских казаков Червлённой, что всего лишь в сорока километрах от Наурской, ведь артиллерийская пальба была слышна там вполне отчётливо. Однако в Червлённой канонаду приняли то ли за встречный салют вернувшимся казакам Моздокского полка, то ли за потешную стрельбу, до которой был большой любитель полковник Моздокского полка Савельев, периодически живущий в станице. Помощь так и не пришла.

Утром следующего дня казаки и казачки вышли на свой «последний парад», открыв новый день артиллерийской стрельбой. К радостному удивлению защитников Наурской, вражеское войско спешно покидало поле битвы. По одной из версий, причиной тому была не просто череда бесславных попыток овладеть станицей штурмом, унесшая сотни жизней. Принято считать, что причиной отступления неприятеля является меткий артиллерийский выстрел казака Перепорха. Именно он, наведя орудие на курган, на котором расположилось командование вражеского отряда со своими приближёнными, умудрился метким выстрелом убить племянника калги Шахбаз Герая. Шахбаз, и без того обескураженный подобным поворотом событий на ниве штурмов и осады Наурской, увидел в этом дурное предзнаменование. К тому же с минуты на минуту на горизонте могли показаться как казачий отряд из соседних станиц, так и Моздокский полк.

В 1838-м году казаки разрыли подле станицы курган, на котором, как считалось, и находился штаб Шахбаз Герая. В земле обнаружили человеческие кости, серебряный кувшин и золотые украшения с пояса и конской сбруи. Это отчасти подтверждает версию о «снайперской» работе казака Перепорха.

В итоге оборона станицы Наурской покрыла славой её защитниц и защитников и горькой грустью с оттенком позора отзывалась в памяти турок, татар и кабардинцев. При этом даже торговля между горцами и казаками Наурской на время прервалась. Стоило горцу с боевыми ранами показаться у станицы, как встречные казаки поддевали прохожего фразой: «Как Кабарда пошла воевать, да не управилась с казацкими бабами!»

Женщин, отважно защищавших станицу и своих детей, после сражения наградили медалями. Сама битва получила хлёсткое казачье имя: «Бабий праздник».

Бзиюкская битва. Чужая война черноморских казаков

Черноморские казаки, поселившиеся на Тамани в 1792-м году, хоть и были встречены черкесами несколько враждебно, но в самом начале острых конфликтов с горцами не имели. К тому же черкесы сами были ослаблены междоусобицами, поборами знати и родовыми войнами, которые племена вели с переменным успехом. Вскоре между казаками и горцами даже завязалась меновая торговля. Именно тогда появились первые дружеские (куначеские) отношения. Будущие враги даже ездили друг к другу в гости.

Но уже тогда турки с нескрываемым гневом взирали на подобные взаимоотношения. Анапа, находившаяся тогда во власти осман, являлась настоящим плацдармом не только для военных действия Порты, но и для активной агитации и провоцирования конфликтов между русскими и черкесами. Вскоре же произошло событие, которое до сих пор вызывает споры. Событие это получило имя Бзиюкской битвы. Это сражение стало «подарком» для антирусской пропаганды турок и агрессивных черкесских племён, и «подарок» этот был сделан невольно руками самих русских казаков…

В конце 18 века Кавказ стал ареной столкновения многочисленных военных и политических интересов. В этом бурлении в регион проникали различные новые идеи и политические взгляды, и каждый стремился использовать их себе на пользу и во вред противнику. Взрывоопасность подобной ситуации нельзя недооценивать, учитывая сложность и патриархальность социального уклада жизни горцев.

Так, тфокотли (крестьяне-земледельцы, одна из самых бесправных и бедных каст черкесского общества) абадзехов и шапсугов подняли восстание против собственной аристократии. Как и любое восстание после долгих десятилетий порабощения оно сопровождалось насилием. В итоге черкесскую аристократию с территории абадзехов и шапсугов изгнали, лишив земель и имущества. В это же время соседи абадзехов и шапсугов – бжедуги (бжедухи) – остались верны старинным обычаям и своим князьям, сохранив феодальный строй. Более того, бжедугская аристократия гостеприимно отнеслась к эмиграции на свои земли шапсугской и абадзехской знати. Назревала новая война.

Шапсуги и абадзехи желали не просто навсегда избавиться от правления аристократии, но и экспортировать обретённый «демократический» опыт в земли соседей. Одновременно с этим бежавшая в бжедугские земли знать желала не только вернуться, но и восстановить свои феодальные права и, чтобы это осуществить, она возбуждала бжедугов идти походом против своих врагов. Бжедуги оказались не чужды призывам, тем более что они сдабривались обещаниями знатной наживы, если бжедугские воины будут участвовать наравне с шапсугской и абадзехской знатью в набегах на бывшие княжеские земли. Так затягивался узел кровавой и типично кавказской междоусобицы.

Однако отдельно стоит также упомянуть и другую причину кровопролития между этими племенами. Бжедугские князья традиционно старались расширить свои сферы влияния и завоевать для племени больше земель. Так, в то время среди бжедугской знати возвысился князь Батыр-Гирей (в некоторых трудах его именуют Батый-Гирей или Батчерий Хаджимуков), который значительно расширил свои владения за счёт как раз шапсугов и абадзехов.

Напряжение продолжало нарастать, и крупная битва была уже неизбежной. Так и оказалось. 29 июля 1796-го года у речки Бзиюк в балке Негиде (в районе нынешней станицы Новодмитриевской и посёлков Афипский и Энем) сошлись два войска. Одно состояло из шапсугских крестьян, а другое из бжедугов и бывшей шапсугской и абадзехской знати. Однако существуют упоминания и об участии в кровавом побоище и других черкесов, как это часто бывает на Кавказе. Так, среди участников сражения, павших в битве, значится имя князя натухайцев Калабата, воевавшего на стороне бжедугов. Это более чем правдоподобно, т.к. Калабат был одним из первых разорителей турецкой Анапы, а значит, являлся естественным союзником бжедугов и, следовательно, русских.

Но как же в рядах бжедугов оказались русские? Дело в том, что именно бжедуги первыми выказали свою лояльность казачьим поселенцам, на что последние также ответили дружелюбно. Как и сказано выше, завязались меновая торговля и самая настоящая дружба. И вот незадолго до битвы, как принято считать, сам Батыр-Гирей явился к атаману Черноморского казачьего войска — генерал-майору Захарию Чепеге.

Естественно, бжедугский князь расписал ситуацию исключительно в свою пользу. Также в некоторых источниках упомянуто, что Батыр-Гирей выразил желание принять подданство Российской империи, конечно, с сохранением контроля над своими землями, сохранением всех привилегий и прочего. Просил же за это князь защиту от враждебных ему племён. Неискушённый в хитросплетениях кавказской политики и родовых отношениях Чепега дал своё согласие.

Вскоре был собран отряд (по одним данным, это была просто казачья сотня, по другим — сводный отряд в 300 бойцов), начальство над которым поручили полковнику Еремееву. Ему было приказано следовать в Екатеринодар (Краснодар). Там военному отряду выделили одну пушку. Далее казаки проследовали за Кубань в район реки Бзиюк. На следующий день к казачьему отряду подошли около четырёх тысяч бжедугов (порой упоминают до 8 тысяч) – по тем временам весьма крупное войско для черкесских земель. Через некоторое время появился и неприятель, который числом не уступал, а по некоторым данным, даже превосходил бжедугов и их союзников. Численность шапсуго-абадзехского войска могла доходить до десяти тысяч воинов.

День выдался солнечный и жаркий, но стоило тысячам шапсугов и абадзехов показаться на равнине, как мрачные тучи окутали небо, и начался дождь. По преданию, в этот момент военачальники бжедугов попросили казаков выстрелить из пушки, которая в ту пору на Кавказе, конечно, невидалью не была, но являлась редкостью и считалась большим подспорьем в бою. Как минимум психологическим, т.к. сами черкесы в те времена ещё активно использовали луки со стрелами.

Так или иначе, но шапсуги и абадзехи всё же ринулись в бой первыми со всем возможным ожесточением. Их конница глубоко вклинилась в строй бжедугского войска, опрокинув передние ряды воинов. Вскоре шапсугские знаменосцы, по обычаю первые в атаке, оказались едва ли не в тылу бжедугов. Однако эта стремительность, обещавшая поначалу победу шапсугам, обернулась против них.

Внезапно шапсугская конница начала терять наступательный темп и распадаться. При этом она оказалась с двух сторон заблокирована бжедугами, а её авангард напоролся на пехоту противника, которая, казалось, и поджидала такого случая. Не выдержав напора пехоты и потеряв всяческий контроль над своей конницей, шапсуги принялись беспорядочно отступать. Отступление быстро превратилось в бегство, во время которого конница смяла часть собственной пехоты, устроив страшную давку.

Тем временем конница бжедугов фактически разбила конников-шапсугов. Пехота шапсугов оказалась более стойкой, но, опять же, их сила и отвага обратилась для них же бедой. Ободрённая бегством врага конница бжедугов ударила в тыл шапсугской пехоте. В итоге пехотинцы оказались в полном окружении, и огромное их количество пало под ударами противника. Около двух тысяч конников и пехотинцев восставших крестьян-тфокотлей навсегда остались на поле у Бзиюка. Однако эта победа досталась бжедугам дорогой ценой – на поле брани пал князь Батыр-Гирей. Тот самый князь, который просил подданства России и уже тогда имел большой политический вес среди черкесов.

Степень участия в сражении русского отряда казаков до сих пор является предметом спора. Василий Александрович Потто, генерал от кавалерии Русской императорской армии и историк, к примеру, приводит слова одного старого казака, непосредственного свидетеля тех событий (приведено в сокращении):

Однако, по другим данным, в том сражении казаки всё же понесли определённые потери. Так, был ранен прапорщик Блоха, командовавший артиллеристами при одном орудии, а также ранения получили около восьми казаков. К тому же их участие не ограничилось одним-единственным выстрелом. В разрозненных свидетельствах местных жителей казаки открывали артиллерийский огонь в сторону неприятеля неоднократно.

Сама битва в итоге оказалась крайне кровопролитной. Тысячи воинов остались на поле брани. Но геополитические и социальные последствия стали ещё более разрушительными. Во-первых, бжедуги, лишившись своего отважного и дальновидного князя, потеряли политическое влияние на соседей. Смерть князя также внесла некоторое шатание в их ряды. Часть бжедугов, хоть и оплакивала, как и все, гибель лидера, но уже не считала себя связанной его просьбой о русском подданстве и столь тесном союзе с казаками. Кровь застилала воинам глаза, в чём их тяжело винить.

Во-вторых, шапсуги, и без того знатно расшатавшие социально-административные устои своей революцией и изгнанием аристократии, стали сильнее подвержены чужому влиянию. Несмотря на то, что многие историки трактуют те события как первый шаг к якобы установившейся в Шапсугии республиканской форме правления, на практике всё было иначе. Затяжная война с бжедугами, а теперь и с русскими, шатание в построении нового порядка – всё это привлекало в земли шапсугов всевозможных абреков (изгоев), авантюристов, политических провокаторов и прочий сброд. Шапсуги в итоге, не без усилий извне, конечно, практически стёрли свою самобытность.

В-третьих, турки, сидевшие в Анапе, отслеживали все новости Северного Кавказа. Мимо этого сражения, которое давало им все возможности раздуть междоусобицу, а главное — натравить черкесов на русских, турки пройти не могли. Вскоре их эмиссары перетянули шапсугов и абадзехов на свою сторону, и набеги на станицы казаков стали постоянными. А ещё через некоторое время они раздули настоящую войну, посеяв ненависть между русскими и черкесами, несмотря на то, что весомая часть черкесов, как крестьян, так и аристократов, перешла на сторону русских.

И в-четвёртых. Можно ли было Чепеге избежать участия в Бзиюкской битве? Скорее всего, да. А можно ли было избежать затягивания в кавказский капкан через ту или иную битву или спровоцированный набег? Без выдворения Османской империи с Кавказа, безусловно, нет. Не будь Бзиюкского сражения, которое считают отправной точкой кровопролития между Российской империей и Кавказом, была бы уже намеренная провокация, инспирированная османами.

Но уже тогда турки с нескрываемым гневом взирали на подобные взаимоотношения. Анапа, находившаяся тогда во власти осман, являлась настоящим плацдармом не только для военных действия Порты, но и для активной агитации и провоцирования конфликтов между русскими и черкесами. Вскоре же произошло событие, которое до сих пор вызывает споры. Событие это получило имя Бзиюкской битвы. Это сражение стало «подарком» для антирусской пропаганды турок и агрессивных черкесских племён, и «подарок» этот был сделан невольно руками самих русских казаков…

Кавказ — дело тонкое

В конце 18 века Кавказ стал ареной столкновения многочисленных военных и политических интересов. В этом бурлении в регион проникали различные новые идеи и политические взгляды, и каждый стремился использовать их себе на пользу и во вред противнику. Взрывоопасность подобной ситуации нельзя недооценивать, учитывая сложность и патриархальность социального уклада жизни горцев.

Так, тфокотли (крестьяне-земледельцы, одна из самых бесправных и бедных каст черкесского общества) абадзехов и шапсугов подняли восстание против собственной аристократии. Как и любое восстание после долгих десятилетий порабощения оно сопровождалось насилием. В итоге черкесскую аристократию с территории абадзехов и шапсугов изгнали, лишив земель и имущества. В это же время соседи абадзехов и шапсугов – бжедуги (бжедухи) – остались верны старинным обычаям и своим князьям, сохранив феодальный строй. Более того, бжедугская аристократия гостеприимно отнеслась к эмиграции на свои земли шапсугской и абадзехской знати. Назревала новая война.

Шапсуги и абадзехи желали не просто навсегда избавиться от правления аристократии, но и экспортировать обретённый «демократический» опыт в земли соседей. Одновременно с этим бежавшая в бжедугские земли знать желала не только вернуться, но и восстановить свои феодальные права и, чтобы это осуществить, она возбуждала бжедугов идти походом против своих врагов. Бжедуги оказались не чужды призывам, тем более что они сдабривались обещаниями знатной наживы, если бжедугские воины будут участвовать наравне с шапсугской и абадзехской знатью в набегах на бывшие княжеские земли. Так затягивался узел кровавой и типично кавказской междоусобицы.

Однако отдельно стоит также упомянуть и другую причину кровопролития между этими племенами. Бжедугские князья традиционно старались расширить свои сферы влияния и завоевать для племени больше земель. Так, в то время среди бжедугской знати возвысился князь Батыр-Гирей (в некоторых трудах его именуют Батый-Гирей или Батчерий Хаджимуков), который значительно расширил свои владения за счёт как раз шапсугов и абадзехов.

Напряжение продолжало нарастать, и крупная битва была уже неизбежной. Так и оказалось. 29 июля 1796-го года у речки Бзиюк в балке Негиде (в районе нынешней станицы Новодмитриевской и посёлков Афипский и Энем) сошлись два войска. Одно состояло из шапсугских крестьян, а другое из бжедугов и бывшей шапсугской и абадзехской знати. Однако существуют упоминания и об участии в кровавом побоище и других черкесов, как это часто бывает на Кавказе. Так, среди участников сражения, павших в битве, значится имя князя натухайцев Калабата, воевавшего на стороне бжедугов. Это более чем правдоподобно, т.к. Калабат был одним из первых разорителей турецкой Анапы, а значит, являлся естественным союзником бжедугов и, следовательно, русских.

Дружеское плечо и медвежья услуга

Но как же в рядах бжедугов оказались русские? Дело в том, что именно бжедуги первыми выказали свою лояльность казачьим поселенцам, на что последние также ответили дружелюбно. Как и сказано выше, завязались меновая торговля и самая настоящая дружба. И вот незадолго до битвы, как принято считать, сам Батыр-Гирей явился к атаману Черноморского казачьего войска — генерал-майору Захарию Чепеге.

Естественно, бжедугский князь расписал ситуацию исключительно в свою пользу. Также в некоторых источниках упомянуто, что Батыр-Гирей выразил желание принять подданство Российской империи, конечно, с сохранением контроля над своими землями, сохранением всех привилегий и прочего. Просил же за это князь защиту от враждебных ему племён. Неискушённый в хитросплетениях кавказской политики и родовых отношениях Чепега дал своё согласие.

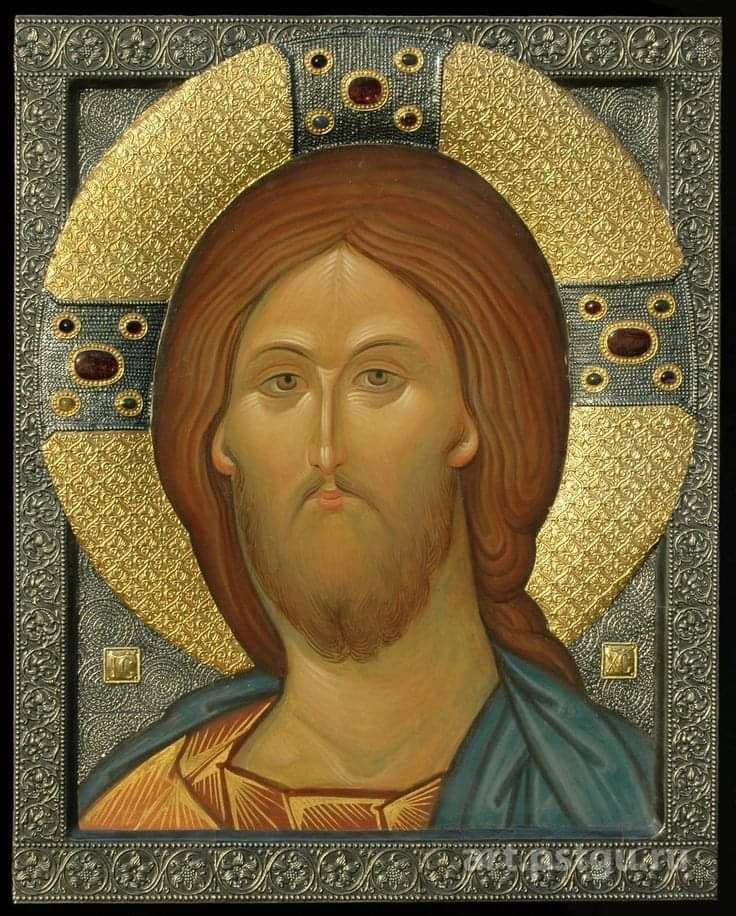

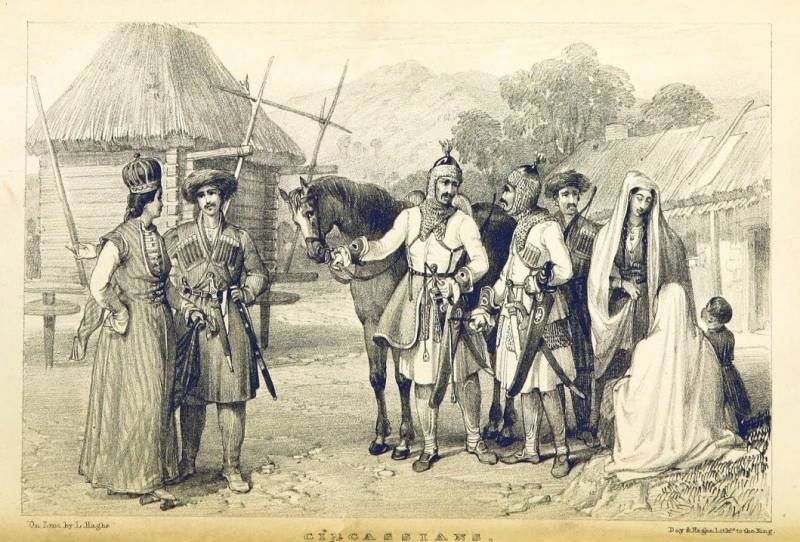

Черкесская аристократия

Вскоре был собран отряд (по одним данным, это была просто казачья сотня, по другим — сводный отряд в 300 бойцов), начальство над которым поручили полковнику Еремееву. Ему было приказано следовать в Екатеринодар (Краснодар). Там военному отряду выделили одну пушку. Далее казаки проследовали за Кубань в район реки Бзиюк. На следующий день к казачьему отряду подошли около четырёх тысяч бжедугов (порой упоминают до 8 тысяч) – по тем временам весьма крупное войско для черкесских земель. Через некоторое время появился и неприятель, который числом не уступал, а по некоторым данным, даже превосходил бжедугов и их союзников. Численность шапсуго-абадзехского войска могла доходить до десяти тысяч воинов.

День выдался солнечный и жаркий, но стоило тысячам шапсугов и абадзехов показаться на равнине, как мрачные тучи окутали небо, и начался дождь. По преданию, в этот момент военачальники бжедугов попросили казаков выстрелить из пушки, которая в ту пору на Кавказе, конечно, невидалью не была, но являлась редкостью и считалась большим подспорьем в бою. Как минимум психологическим, т.к. сами черкесы в те времена ещё активно использовали луки со стрелами.

Так или иначе, но шапсуги и абадзехи всё же ринулись в бой первыми со всем возможным ожесточением. Их конница глубоко вклинилась в строй бжедугского войска, опрокинув передние ряды воинов. Вскоре шапсугские знаменосцы, по обычаю первые в атаке, оказались едва ли не в тылу бжедугов. Однако эта стремительность, обещавшая поначалу победу шапсугам, обернулась против них.

Внезапно шапсугская конница начала терять наступательный темп и распадаться. При этом она оказалась с двух сторон заблокирована бжедугами, а её авангард напоролся на пехоту противника, которая, казалось, и поджидала такого случая. Не выдержав напора пехоты и потеряв всяческий контроль над своей конницей, шапсуги принялись беспорядочно отступать. Отступление быстро превратилось в бегство, во время которого конница смяла часть собственной пехоты, устроив страшную давку.

Тем временем конница бжедугов фактически разбила конников-шапсугов. Пехота шапсугов оказалась более стойкой, но, опять же, их сила и отвага обратилась для них же бедой. Ободрённая бегством врага конница бжедугов ударила в тыл шапсугской пехоте. В итоге пехотинцы оказались в полном окружении, и огромное их количество пало под ударами противника. Около двух тысяч конников и пехотинцев восставших крестьян-тфокотлей навсегда остались на поле у Бзиюка. Однако эта победа досталась бжедугам дорогой ценой – на поле брани пал князь Батыр-Гирей. Тот самый князь, который просил подданства России и уже тогда имел большой политический вес среди черкесов.

Степень участия определили политики

Степень участия в сражении русского отряда казаков до сих пор является предметом спора. Василий Александрович Потто, генерал от кавалерии Русской императорской армии и историк, к примеру, приводит слова одного старого казака, непосредственного свидетеля тех событий (приведено в сокращении):

«Как только показались шапсуги, бжедугский князь попросил есаула стрельнуть из пушки. Стрельнули… Наша сотня стояла в стороне и собственно в битве не принимала никакого участия, а смотрела так, как на какую-то комедию… Напрасно черноморцы указывали им на беспорядок в рядах неприятеля и ручались за успех, ежели кинуться дружно. Бжедуги твердили одно, что этого сделать нельзя, и просили казаков не вмешиваться… Убитых и раненых с обеих сторон было много, всех их забрали и повезли с собой по аулам… Сотенный также повел нас к Кубани, и мы прибыли домой благополучно, без всякой потери».

Однако, по другим данным, в том сражении казаки всё же понесли определённые потери. Так, был ранен прапорщик Блоха, командовавший артиллеристами при одном орудии, а также ранения получили около восьми казаков. К тому же их участие не ограничилось одним-единственным выстрелом. В разрозненных свидетельствах местных жителей казаки открывали артиллерийский огонь в сторону неприятеля неоднократно.

Последствия порой страшнее, чем кажутся

Сама битва в итоге оказалась крайне кровопролитной. Тысячи воинов остались на поле брани. Но геополитические и социальные последствия стали ещё более разрушительными. Во-первых, бжедуги, лишившись своего отважного и дальновидного князя, потеряли политическое влияние на соседей. Смерть князя также внесла некоторое шатание в их ряды. Часть бжедугов, хоть и оплакивала, как и все, гибель лидера, но уже не считала себя связанной его просьбой о русском подданстве и столь тесном союзе с казаками. Кровь застилала воинам глаза, в чём их тяжело винить.

Во-вторых, шапсуги, и без того знатно расшатавшие социально-административные устои своей революцией и изгнанием аристократии, стали сильнее подвержены чужому влиянию. Несмотря на то, что многие историки трактуют те события как первый шаг к якобы установившейся в Шапсугии республиканской форме правления, на практике всё было иначе. Затяжная война с бжедугами, а теперь и с русскими, шатание в построении нового порядка – всё это привлекало в земли шапсугов всевозможных абреков (изгоев), авантюристов, политических провокаторов и прочий сброд. Шапсуги в итоге, не без усилий извне, конечно, практически стёрли свою самобытность.

Захарий Чепега

В-третьих, турки, сидевшие в Анапе, отслеживали все новости Северного Кавказа. Мимо этого сражения, которое давало им все возможности раздуть междоусобицу, а главное — натравить черкесов на русских, турки пройти не могли. Вскоре их эмиссары перетянули шапсугов и абадзехов на свою сторону, и набеги на станицы казаков стали постоянными. А ещё через некоторое время они раздули настоящую войну, посеяв ненависть между русскими и черкесами, несмотря на то, что весомая часть черкесов, как крестьян, так и аристократов, перешла на сторону русских.

И в-четвёртых. Можно ли было Чепеге избежать участия в Бзиюкской битве? Скорее всего, да. А можно ли было избежать затягивания в кавказский капкан через ту или иную битву или спровоцированный набег? Без выдворения Османской империи с Кавказа, безусловно, нет. Не будь Бзиюкского сражения, которое считают отправной точкой кровопролития между Российской империей и Кавказом, была бы уже намеренная провокация, инспирированная османами.

Свежие комментарии