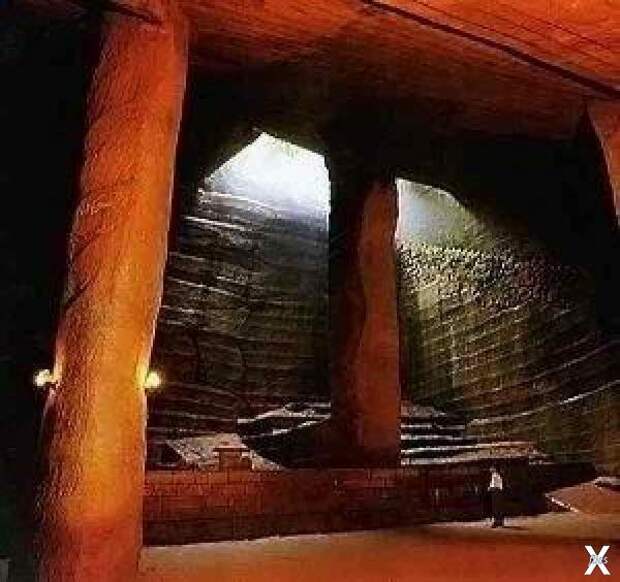

Пещеры Лунъю являются одними из тех мест, которые разрывают на части все наши представления о прошлом. Найденные в Китае 24 пещеры поставили китайских историков в очень неудобное положение. Пещеры вырезаны в однородной средней твердости породе — алевролите. Размер пещер довольно значителен, причем археологическая группа признала искусственность происхождения данных сооружений. Средняя площадь каждого помещения больше 1000 квадратных метров, а высота достигает 30 метров. Общая площадь всех найденных пещер составляет 30000 квадратных метров, но общий объем извлеченной породы составил около 1 миллиона кубических метров, однако технология строительства остаётся загадкой.

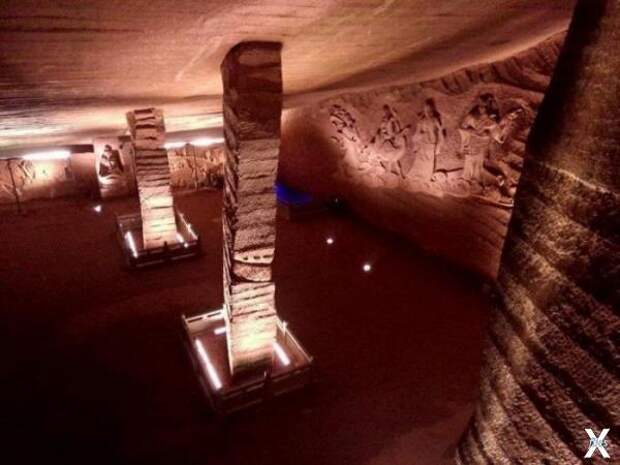

Строители должны были иметь знания для обеспечения высокой точности пространственно — геометрических измерений. Стоит отметить, что стены между пещерами одинаковой ширины, но как древним строителям удавалось добиться такой точности? Каждая из пещер является огромным залом. В каждой пещере три стены идёт строго вертикально, но четвертая поднимается вверх под углом 45°. Потолки, стены и опорные колонны имеют следы выемки породы . На фото вы можете разглядеть ряды параллельных полос, ширина которых около 60 сантиметров.

В пещерах также есть лестницы, столбы и довольно изящно вырезанные фигуры. Некоторые эксперты считают, что пещеры Лунъю были созданы около 2000 лет назад. Но самое удивительное, что нет ни одного исторического документа о строительстве данных пещер, даже нет легенд и мифов об их создателях. Учёным не даёт покоя вопрос — как и зачем они были построены? Разумеется начинаются разговоры о зубилах и тысячах рабов, но тогда возникает вопрос — почему следы от зубил не хаотичны? Или рабов заставляли делать всё в точности параллельно? Сколько загадок и нет ответов. А теперь давайте поговорим о фактах, которые официальная история никак не желает признавать.

Алевролит применяется в современном строительстве, благодаря его особым свойствам. Например: выносливость при резком перепаде температур, полное игнорирование влияния вредных ультрафиолетовых лучей, идеальная прочность, способность сохранять натуральный цвет в любых условиях окружающей среды, противодействие окислительным процессам. В середине 20- ого века в России его добывали подземным способом в Красноярском крае, но сейчас доступ туда невозможен из-за затопления шахт грунтовыми водами. На территориях где добывался алевролит образовались небольшие озера, ничего не напоминает?

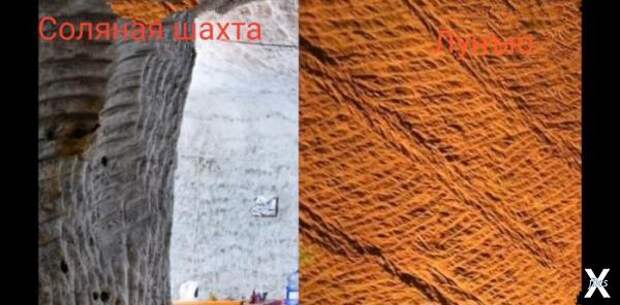

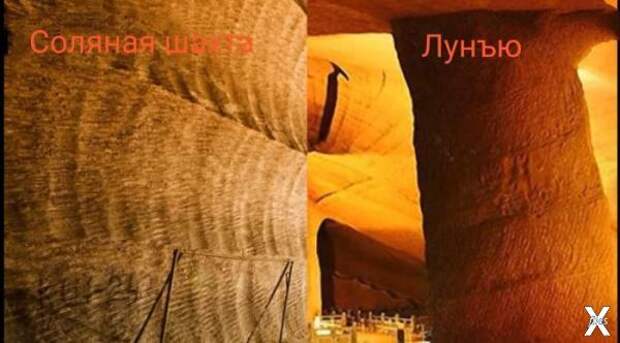

Сегодня алевролит добывают преимущественно для производства цемента, может раньше делали именно также, но для другой подобной смеси? Давайте сравним следы на стенах в китайских пещерах со следами добычи каменной соли в современных шахтах.

На стенах таких шахт четко видны следы от горнопроходческого комбайна. На других породах эти следы не такие чёткие в силу осыпания из-за осыпания и частичного обрушения пород. Если линии в пещерах Лунъю ручной работы, то какой в смысл в этих линиях?

Эти линии похожи именно на следы горнопроходческого комбайна. А вот собственно и сама техника, которой были нанесены следы в современных шахтах.

Подобные следы также можно обнаружить на древних храмах в Индии, а также на мегалитах Баальбека. Китайцы считают эти пещеры девятым чудом света, но есть ещё довольно интересный факт. Некоторые исследователи обнаружили, что 7 пещер схожи с созвездием большой медведицы.

Нынешние археологи и историки никак не хотят даже подумать о том, что раньше была высокоразвитая цивилизация. Её технологии практически не уступают нашим, а в некоторых моментах даже превосходят.

Спутник Черный рыцарь существует?

Астронавты NASA впервые сделали фото «Черного рыцаря» в 1998 году. До этого момента неоднократно сообщали об искусственных спутниках

Земли, которые имеются на орбите. За ними начали вести наблюдение еще с 1960 года, однако тогда у многих государств не было возможности отправлять подобные объекты в космос… Спутник «Черный рыцарь» был отправлен на Землю в доисторические времена?

Зачем в 1914 году в России приняли «сухой закон», и Как он повлиял на ход истории

Некоторые историки называют ограничение продажи алкоголя в предреволюционной России одной из причин дестабилизации обстановки. В сентябре 1914-го Госдума утвердила первый в отечественной истории полноценный «сухой закон». Запрет продажи водки изначально связывался с началом Первой мировой. Такой политический шаг стал губительным для государственного бюджета, так как винная монополия приносила в казну почти третью часть финансов. Да и с точки зрения заботы о здоровье решение оказалось сырым: лишившись доступа к качественному алкоголю, народ перешел на опасный для здоровья суррогат.

Предпосылки и доходная винная отрасль

До отмены в 1861-м крепостного права казна пополнялась от водочной монополии путем продажи откупов частным предпринимателям. За деньги они получали право изготовления и продажи водки в той или иной местности. Откупщики, продавая низкокачественную водку по довольно высоким ценам, с лихвой компенсировали расходы. К концу 1850-х по стране прокатились «трезвые бунты»: крестьяне сговаривались не покупать хлебного вина и не посещать кабаков. Откупщики понесли убытки, и Александр II отменил откупную систему. На госуровне внедрили свободную торговлю алкоголем всеми желающими при условии уплаты акцизного сбора. Весомый источник доходов казна потеряла, а качество напитков от этого не повысилось. Тогда вопросом занялся финансист Витте, предложивший возродить государственную монополию на водку.

Производство спирта для хлебного вина могло осуществляться частниками, но торговать водкой полагалось исключительно государству. Производственный патент выдавался при гарантии подобающего качества продукта. В 1900-м казённая алкомонополия дала почти треть бюджетных поступлений. Нравственный император Николай II, озаботившийся национальным здоровьем, решил привить русскому человеку трезвость. С одной стороны, последний царь знал о лепте винной отрасли в экономике, но с другой, его тяготила реальность, в которой госбюджет строился на спаивании населения.

Императорские запреты

Глава Минфина при Николае II Коковцов не видел бюджет страны наполненным без водки, являясь сторонником винной монополии. В докладе императору он утверждал, что государство не в состоянии в сжатые сроки перекрыть дефицит иными путями после экстренного введения «сухого закона». Государь настаивал, и возникшие противоречия закончились увольнением финансиста. Сменивший его Петр Барк взялся пополнять казну за счет косвенных налогов. Народу пришлось затягивать и без того не свободные пояса.

Внезапно начавшаяся мировая война и мобилизация ускорили запрет в стране спиртного. Русскому солдату, по мнению императора, следовало идти в бой за царя, веру и Отечество трезвым. С вступлением империи в войну «сухой закон» продлили до окончания военных действий. Июльским указом 1914-го под запрет попала казённая торговля крепким алкоголем. Дальнейшими правительственными распоряжениями постепенно вводились запреты на частные продажи спиртного крепостью свыше 16 градусов. Под санкции попало и пиво крепостью от 3,7 градусов. Наказание за домашнее изготовление алкоголя на тот момент не предусматривалось.

Опасные суррогаты

С экстренным введением ограничений на продажу водки народ перешел на суррогатную продукцию. Смертельные отравления себя ждать не заставили. Теперь самым популярным застольным напитком простолюдина стал разбавленный растворитель – денатурированный спирт. Люди самостоятельно очищали горючую жидкость доступными способами: провариванием с ржаным хлебом, разбавлением квасом и молоком, настаиванием с солью. Вторым вариантом увеселительного напитка был спиртовой раствор смолы, применявшийся для полировки деревянных изделий. Но самым опасным для здоровья суррогатом являлся ядовитый метанол – древесный спирт. Это зелье как минимум приводило к слепоте, часто оборачиваясь смертью выпивающего.

Шли в ход парфюмированные одеколоны, что вызвало массовое воровство заветных пузырьков в парикмахерских. Водку заменяли аптечными спиртовыми каплями, бальзамами и настойками. По хорошему знакомству или за щедрое вознаграждение в аптеках доставали чистый спирт. Главными посредниками подпольной аптечной торговли стали врачи, выдававшие пациентам спиртовые рецепты.

Результаты алкогольных ограничений

Большая часть историков склоняются к выводу, что введение «сухого закона» в форме 1914 года не просто ощутимо сократило доходы казны, но и в сложных военных условиях стало роковой ошибкой императора. Жесткий перелом привел к социально-экономическому кризису 1916-го и отчасти сослужил революции. Денег в стране не хватало катастрофически, Россия нуждалась в срочном наращивании производства вооружения и заграничных закупках.

И если с финансами все однозначно, то куда сложнее рассуждать о психологических последствиях внезапного «сухого закона». Историк Булдаков уверен, что лишение в одночасье простого человека привычного способа расслабления лишь поспособствовало зарождению мыслей о государственном переустройстве. Благая реформа Николая II разожгла массовую политактивность населения, обернувшуюся против государя.

Так как «сухой закон» не запрещал частную продажу водки, явственно высветилось социальное неравенство в стране. В ресторанах, куда рабочим с крестьянами вход был заказан, продолжались привычные кутежи, тогда как «чернь» лишь угрюмо оббивала пороги заколоченных казённых лавок. Не унялась элита и после запрета на продажу крепкого алкоголя по ресторанам. Напитки там за доступную богачам плату разливали в посуду для чая. Неудивительно, что в 1917-м пришли «винные погромы», когда грабежи винных погребов руками пролетариата, солдат и матросов стали обычной формой социального протеста.

Можно ли обнаружить темную материю на Земле или в Солнечной системе?

Совсем недавно, в 2014 году, астрофизики Лиза Рэндалл и Мэтью Рис из Гарвардского университета предположили, что самые большие гравитационные возмущения Облака Оорта могут быть вызваны невидимым тонким диском экзотической темной материи. Астрономы считают, что темная материя — таинственная форма материи, которая взаимодействует только через силу гравитации — составляет около 85 процентов всей материи во Вселенной. Удивительно, но вся видимая материя, то есть планеты, звезды, туманности и галактики составляют всего 15 процентов от общего количества. Увидеть темную материю нельзя, но она искривляет пространство-время, как и обычная материя, хотя таковой, конечно, не является. Более того, она даже не может состоять из тех же частиц, что образуют все привычное нам, в противном случае, мы могли бы ее увидеть. Исследователи отмечают, что на каждый килограмм обычной материи, состоящей из нейтронов, протонов и электронов, приходится пять килограмм темной материи, состоящей неизвестно из чего. Но если это таинственная субстанция существует во всей Вселенной, можно ли обнаружить ее здесь, на Земле?

В 1997 году комета Хейла-Боппа заворожила землян, проходя через Солнечную систему. Эта небесная странница оказалась родом из далекого Облака Оорта – области, откуда появляются все кометы и которой окружена внешняя часть нашей Солнечной системы. Свое название это месторождение комет получило в честь Яна Оорта, необычного ученого который объяснил в 1932 году абсурдное несоответствие между видимой материей нашей Галактики и скоростью ее звезд.

Оорт заявил, что Млечный Путь заполняет неизвестный вид материи, которая никогда прежде не обнаруживалась ни в какой форме, ни здесь, на Земле, ни где-либо еще потому что она не взаимодействует со светом и недоступна прямому наблюдению. Эту таинственную субстанцию астроном назвал темной материей. Согласно его работе, видимые эффекты темной материи проявляются лишь косвенным путем через гравитацию, которая искривляет пространство-время. Интересно, что все проведенные с 30-х годов многочисленные эксперименты пришли к такому же выводу.

Темная материя существует повсюду, вокруг галактик, вокруг нашего собственного Млечного Пути и по всей Вселенной.

Итак, темной материи во Вселенной в пять раз больше, чем обычной. Но так как она не поддается прямому наблюдению, может быть стоит искать ее не вглядываясь в далекие галактики, а прямо здесь, на Земле (или хотя бы в пределах нашей Солнечной системы)?

По мнению физика-теоретика Стивен Адлера из Института перспективных исследований в Принстоне, если масса Земли и Луны при измерении вместе кажется больше, чем их массы по отдельности, эту разницу можно объяснить ореолом темной материи между ними.

К такому выводу Адлер пришел частично после после изучения исследований, в которых массу Луны измерили с помощью лунных орбитальных аппаратов, а массу Земли с помощью геодезических спутников LAGEOS, которые находятся на орбите уже много лет. Лазеры, выпущенные по спутникам, показывают радиус орбиты каждого спутника и время, необходимое каждому для завершения этой орбиты. Исходя из таких измерений, ученые могут рассчитать гравитационное притяжение спутников и, следовательно, величину массы, которая это притяжение оказывает.

Затем Адлер изучил исследования, которые измеряли расстояние от Земли до Луны с помощью лазеров, отражающихся от лунных зеркал, установленных миссиями «Аполлон». Если Земля оказывает необычайно сильное притяжение на Луну, которая находится примерно в 384 000 километрах, чем на спутники LAGEOS, расположенные примерно в 12 300 километрах, дополнительное притяжение может быть связано с гало темной материи между Луной и искусственными спутниками.

«Основываясь на имеющихся данных о том, что между Землей и Луной находится не более 24 триллионов метрических тонн темной материи. Такое гало темной материи может объяснить аномалии, наблюдаемые на орбитах «Пионера», «Галилея», «Кассини», «Розетты» и космических аппаратов ближнего полета», – отмечает Адлер.

Адлер также предполагает, что темная материя может оказать драматическое воздействие на четыре газовых гиганта в нашей солнечной системе – Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Если эти массивные миры гравитационно захватили темную материю, то частицы темной материи могут буквально врезаться в них – это редкие события, но достаточные, чтобы нагреть газовые гиганты и объяснить, почему внутренности этих планет (и даже Земли) кажутся более горячими, чем могут объяснить известные механизмы.

Возможный нагрев планет темной материей также может оказаться ключом к разгадке неизвестных свойств вещества – например, как часто оно сталкивается с обычной материей или собирается ли темная материя вокруг звезд и планет, а не равномерно распространяется по галактике. Как пишет Scientific American, если частицы темной материи являются их собственными античастицами, как предполагают некоторые исследователи, энергия, выделяемая при их аннигиляции, будет нагревать планеты гораздо больше, чем просто столкновения с атомами. Такой сценарий подразумевал бы, что темная материя не может сильно сгущаться в нашей Cолнечной системе, иначе Cолнечная система была бы намного горячее.

Однако астрофизик Анника Питер из Калифорнийского технологического института скептически относится к тому, что темная материя изменяет тепло планет, говоря, что для этого потребуется «нереальное количество темной материи». А астроном Эндрю Гулд из Университета штата Огайо сомневается в том, что в солнечной системе скапливается много темной материи – он утверждает, что гравитационные взаимодействия с планетами должны в основном выбрасывать ее, точно так же, как они очистили большую часть первоначальной нормальной материи солнечной системы. Тем не менее, по мере того, как солнечная система бороздит галактику, она может накапливать дополнительную темную материю.

Так или иначе на данный момент существование любой темной материи в Солнечной системе остается столь же загадочным, как и ее присутствие повсюду. А как вы думаете, смогут ли ученые в ближайшем будущем найти темную материю и что принесет человечеству это открытие?

Прежде всего, следует учесть два важных момента. Во-первых, о каком бы времени, месте и предполагаемом кандидате в таинственные узники мы ни говорили, следует исходить из того, что маска была не железной, а бархатной, и носилась не круглосуточно. Постоянное ношение закрытого шлема не просто затрудняло бы прием пищи, но означало бы слегка замедленное и мучительное умерщвление заключенного, что в планы недругов, видимо, не входило – тогда проще было бы убить его сразу.

Его имя «вовсе не интересно»

Во-вторых, Железная маска (все же будем называть его так) ассоциируется с Бастилией, хотя имеющиеся скудные свидетельства указывают, что в главной тюрьме французского королевства он оказался только 18 сентября 1698 года, а ранее содержался сначала в замке Пиньероль, затем на острове Святой Маргариты. Но это, опять же, если предполагать, что речь идет об одном узнике.

Считалось, что тайну человека в железной маске Людовик XIV и Людовик XV открывали только своим преемникам на смертном одре, а казненный революционерами Людовик XVI унес ее с собой в могилу.

Герцог Шуазель, спросив об узнике Людовика XV, услышал: «Если бы вы узнали его настоящее имя, то очень разочаровались бы, оно вовсе не интересно». Со своей любовницей мадам Помпадур король был более откровенен: «Это министр итальянского принца».

Полупризнание привело к появлению версии, которая в наибольшей степени базируется на документах. Речь идет об Антонио Маттиоли – одном из приближенных герцога Карла IV Мантуанского.

Поиздержавшись на любовниц и увеселения, герцог согласился продать Франции город-крепость Казале. Маттиоли выступил посредником, получил причитающийся герцогу аванс и собственные комиссионные, а затем выдал информацию всем, для кого подобная сделка была как кость в горле – испанцам, австрийцам, савойцам.

Чтобы не провоцировать войны, «король-солнце» и герцог Мантуанский пошли на попятную, но для получения морального удовлетворения французские агенты похитили Маттиоли, инсценировав его гибель в дорожном происшествии.

Узника отправили в замок Пиньероль, где он попал в цепкие руки коменданта Сен-Марса. Тот начинал карьеру в мушкетерах, был сослуживцем д’Артаньяна и участвовал вместе с ним в аресте могущественного министра финансов Людовика XIV – Николя Фуке.

Вместе с Фуке Сен-Марс отправился в Пиньероль, и в скором времени этот замок наполнился другими VIP-заключенными. Мечтавший о бранных подвигах Сен-Марс превратился в обер-тюремщика с огромным жалованием и премиальными в виде новых земельных угодий.

Комендант со стажем

Из тюремных книг следует, что к моменту перевода в 1681 году Сен-Марса из Пиньероля на остров Святой Маргариты на его попечении находилось шесть заключенных, один из которых – замешанный в скандальной истории аристократ Лозен, вскоре вышел на свободу. Остальными пятью были: слишком много знавший слуга уже умершего Фуке – Ла Ривьер, некий шпион по имени Дюбрюй, безымянный монах-якобинец, «простой слуга Эсташ Доже, вызвавший недовольство Его Величества и арестованный по приказу короля» и граф Маттиоли.

Один из них и был человеком в железной маске. Дальше цепочка документов обрывается, и лишь в 1698 году, сообщая о прибытии нового коменданта Бастилии, тюремщик Дю Жанк пишет, что Сен-Марс привез с собой одного из узников, находившихся при нем в Пиньероле.

Кого именно? Загадочный якобинский монах, судя по всему, попал в тюрьму, чтобы организовать отравление Фуке, и, выполнив дело, исчез в неизвестном направление. Это любопытная, но все же другая история. Дюбрюй и Ла Ривьер умерли. Следовательно, узником могли быть либо Эсташ Доже, либо Антонио

Маттиоли.

Из устных преданий известно, что по дороге в Париж Сен-Марс вместе с многочисленной охраной посетил одно из своих поместий. И с ним был некий заключенный, с лицом, скрытым бархатной маской, которого несли в закрытых носилках.

Последняя запись, сделанная Дю Жанком, сообщает о смерти загадочного узника, чье лицо всегда было скрыто черной бархатной маской. И финальная запись: «Я недавно узнал, что в регистре о смерти его записали под именем г-на де Марчиоли и что за похороны заплатили сорок ливров».

В истории можно ставить точку?

Однако историки указывают на ряд нестыковок, а главное, неясно, зачем было держать Маттиоли в маске до самой смерти, когда сгубившая его история давно поросла быльем, а геополитическая ситуация изменилась до неузнаваемости?

Теперь отмотаем события назад и переберем другие версии.

Самая известная, придуманная Вольтером и популяризованная Александром Дюма, гласит, что узником являлся брат-близнец Людовика XIV Филипп, существование которого абсолютно ничем не подтверждается.

Матери «короля-солнца» Анне Австрийской приписывают несколько романов на стороне, и теоретически в результате каждого из этих романов у нее мог появиться ребенок.

Наверное, этот ребенок мог быть похож на своего сводного брата – Людовика XIV и превращался в живое свидетельство любовных похождений Анны Австрийской. Достаточный аргумент, чтобы быть облаченным в маску.

Еще одна относительно «свежая» версия гласит, что в 1614 году из Полинезии в Париж был доставлен некий туземец, который оказался похож на кардинала Мазарини. В 1655 году герцог де Голль осуществил подмену, посадив полинезийца на место первого министра, а настоящий кардинал стал Человеком в маске.

Но откуда же взялась версия о Петре I?

Самодержец без бородавки

В 1697 году впервые в истории российский монарх посетил Европу в составе так называемого Великого посольства. При этом формально посольство возглавляли генерал-адмирал швейцарец Франц Лефорт, сибирский наместник Федор Головин и фактический глава Посольского приказа Прокофий Возницын. Царь следовал как бы инкогнито в свите из примерно полусотни человек под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова. «Как бы» подразумевает, что особенной тайной его присутствие не являлось, и даже Петр Михайлов, собственно, не было чужим именем (Михаилом звали его деда, основателя царской династии). Позиционирование себя как урядника давало царю возможность игнорировать протокольные церемонии и в качестве частного лица изучать то, что ему было действительно интересно.

Маршрут пролегал через Лифляндию, Пруссию, Голландию, Англию, Австрию. Дольше всего царь прожил в Голландии (четыре с половиной месяца), где на верфях Заандама осваивал корабельное дело.

В Англии он провел три месяца, после чего, снова задержавшись в Голландии, отбыл в Вену. В австрийской столице в июле 1698 года его застигла весть о бунте стрельцов, после чего, резко сорвавшись, самодержец отбыл на Родину.

Учитывая, что в Голландии при Петре I постоянно находился только один человек – его денщик Александр Меншиков, теоретически французские злоумышленники вполне могли похитить царя и заменить его двойником весной 1698 года. Железная маска, напомним, прибыл в Бастилию в сентябре того же года.

Если двойника хорошо подготовили, чтобы сыграть роль царя, то, в сущности, для подмены достаточно было заручиться пособничеством только одного человека – Меншикова – личности безусловно талантливой, но известной своим корыстолюбием.

Показательно, что именно после Великого посольства Меншиков начинает делать стремительную карьеру. И никакие аферы, никакие скандалы не смогли помешать его возвышению, хотя других своих проворовавшихся сподвижников Петр и сажал, и отправлял на плаху (как сибирского наместника Матвея Гагарина). Не потому ли, что «Алексашка» знал некую тайну и был, в сущности, единственным человеком, на которого лжецарь мог опереться?

Современники отмечали разительные перемены во внешности и манере поведения Петра после возвращения из Европы, что обычно списывалось на глубокое впечатление, произведенное на царя европейской культурой. Но только ли в потрясении дело?

Петр I стал выглядеть старше своих лет и даже заметно подрос. Вообще-то человек растет до 26 лет, и царь в эту схему вписывается: на момент отъезда ему было меньше 25 лет, на момент приезда – 26 с маленьким хвостиком. Однако резкое увеличение роста в этом возрасте можно отнести к патологиям.

Еще у Петра на носу была бородавка, а по приезде она отсутствовала. Возможно, конечно, он ее срезал, но операция не из простых, особенно на таком примечательном месте и при уровне тогдашней медицины.

Интересно, что по возвращении Петр I довольно стремительно обновил ближайшее окружение, хотя, вроде бы, большинство перемен связаны с естественной кончиной тех, кто знал его близко.

Главное и самое яркое исключение из этого правила – царица Евдокия Федоровна (урожденная Лопухина), которую он, конечно, не любил, но и разводиться с которой особо не собирался. Да и зачем, если его любовным похождениям она не мешала? Сына, наследника Алексея, царица ему родила, еще один сын умер во младенчестве, были еще, вроде бы, две умершие в младенчестве дочери, но здесь данные расходятся. Факт, что супружескими обязанностями царь не пренебрегал и вдруг, сразу по возвращении, отправил жену в монастырь, хотя к стрелецкому мятежу она не имела никакого отношения. Не потому ли, что лжецаря, выдававшего себя за ее супруга, она раскусила бы сразу?

Очень быстро в марте 1699 года умирает один из трех руководителей Великого посольства, Франц Лефорт – самый близкий на тот момент сподвижник Петра I.

В феврале 1700 года отправляется в мир иной главный полководец Московского царства Алексей Шеин. По официальной версии, в немилости у царя он оказался из-за того, что, подавив мятеж, мягко обошелся с бунтовщиками. Но в этом ли только дело?

Прокопий Возницын задержался в Европе, но умер в 1702 году, вскоре после возвращения.

Поляк на службе Людовика XIV

С хронологией версия о подмене Петра вполне даже стыкуется.

Более того, для подмены царя у французов имелась определенная мотивация.

В 1697 году вничью завершилась война Аугсбургской лиги, в которой Франция в одиночку противостояла Австрии, Англии, Голландии, Испании, Пруссии, ряду немецких государств, Савойе, Швеции.

Единственным подспорьем для Людовика XIV была Турция, которая оттягивала на себя часть австрийских ресурсов. Россия при этом являлась союзницей Австрии по войне с Османской империей, и в Европу Петр I отправился сразу после захвата у турок Азова.

Подмена русского царя своим человеком позволяла французскому королю перетасовать геополитическую карточную колоду.

Париж и Стамбул связывали давние партнерские отношения, так что уговорить султана замириться с Россией было не трудно. Австрии в таком случае пришлось бы больше заниматься турецким вопросом, а Россия получала выход к Черному морю. На следующем этапе царь должен был заняться прорубанием аналогичного «окна» на Балтике, что означало конфликт со Швецией. Неизвестно, чью сторону приняли бы в таком случае Англия и Голландия, но проблем в северных морях у них бы прибавилось.

В общем, главные противники Франции оказались бы частично нейтрализованы активностью России, и «король-солнце» мог бы заняться расширением своего влияния в Европе.

К слову, примерно по такой схеме события и развивались, хотя жизнь и внесла в них свои коррективы.

Но кто именно мог бы заменить Петра I? Конечно, это должен был быть человек, хорошо знающий не только русский язык, но и образ жизни загадочной для европейцев Московии. Но у французов на такие случаи под рукой были поляки, для которых Московия была отнюдь не загадочной, а вполне знакомой. Вспомним историю с самозванцами Лжедмитрием I и Лжедмитрием II, «испеченными в польской печке». А ведь Лжедмитрия I, с его реформаторскими проектами, часто сравнивают с Петром I. Так что не просто найти, но и подготовить двойника было вполне реально.

Другое дело, что человеку без действительно выдающихся способностей вытянуть подобную роль было не под силу. А люди талантливые, как правило, марионетками быть не хотят и начинают играть собственную партию.

Вероятно, такие опасения организаторов подмены тоже терзали и вместо того, чтобы просто убить царя, они решили держать его в Бастилии как секретного узника и страховку на случай взбрыкиваний своего ставленника.

Правда, страховка оказалась ненадежной.

Железная маска умер 19 ноября 1703 года – через пять месяцев после основания будущей столицы Российской империи Санкт-Петербурга.

«Могила дьявола»: Куда исчезло киргизское НЛО, упавшее в горах Тянь-Шаня в 1991 году

О том, что в 1991 году в Киргизии, в горах Тянь-Шаня, потерпело катастрофу гигантское сигарообразное НЛО, в советских газетах почти не писали. В те годы людям было явно не до того: страна — накануне распада, политические силы что в Москве, что в Средней Азии были заняты совсем другими вещами. Они больше думали о собственных проблемах, чем глядели на звёзды или занимались научными изысканиями. Поэтому о событии узнали только много лет спустя благодаря поисковикам-энтузиастам.

Внимание! Нарушитель!

Это произошло в 2:52 по московскому времени 28 августа 1991 года. РЛС советских военных на полуострове Мангышлак зафиксировали в воздушном пространстве над Каспийским морем крупный объект. На экране радаров он возник словно бы из ниоткуда, предыдущую траекторию полёта отследить было невозможно. Объект был огромный: почти полкилометра в длину, больше ста метров в диаметре. Он нёсся со скоростью 960 км/ч на высоте в 6600 метров. «Это метеорит!» — вот первая мысль, которая могла бы посетить любого человека. Однако для каменюки из дальнего космоса у объекта была слишком странная траектория — его как будто бы кидало из стороны в сторону, но тем не менее объект старался держаться на заданной высоте.

Навстречу «незнакомцу» с ближайшего военного аэродрома были подняты два истребителя МиГ-29. Пилоты встретили объект уже над полуостровом Мангышлак. Они доложили на аэродром, что наблюдают огромный сигарообразный серебристый объект, очень похожий на дирижабль, но абсолютно гладкий. В носовой части были отчётливо видны два «иллюминатора», размер которых достигал двадцати метров. Лётчики могли замечать объект визуально и на радарах самолётов.

В ответ на полученное сообщение пришёл приказ попытаться сбить «дирижабль», так как неизвестный летательный аппарат не отвечал на запросы и явно нарушил границу СССР, вторгнувшись в его воздушное пространство.

Однако стоило пилотам пристроиться в хвосте объекта и взять его на прицел, как неожиданно у обоих самолётов начались проблемы с приборами, а объект вдруг стремительно увеличил скорость и без труда ушёл из зоны видимости советских лётчиков.

Тем не менее радиолокационные части, расположенные в Средней Азии, продолжали его вести больше двух тысяч километров — до киргизского озера Иссык-Куль, где объект пропал так же неожиданно, как и появился. Произошло это спустя 30 минут после появления. Военные предположили, что он мог упасть в горах Киргизии, и даже снаряжали на его поиски вертолёты, но, после того как один из вертолётов потерпел крушение в горах, поиски было решено прекратить. Вот, собственно, и весь инцидент.

Контактёры, вперёд!

Однако в конце сентября по столице Киргизской ССР Бишкеку стали распространяться слухи о том, что в Тянь-Шане, в высокогорном урочище Шайтан Мазар, что означает «Могила дьявола», разбился неопознанный летательный объект. Узнав об этом, в советскую Киргизию отправился тогда уже знаменитый пермский уфолог Эдуард Бачурин. Он на месте собрал экспедицию энтузиастов, однако в том году до Шайтан Мазара добраться уфологам не удалось. Осень оказалась ранней, в горах начались снегопады, температура быстро опустилась до минусовой, и экспедиции пришлось вернуться в Бишкек несолоно хлебавши.

Но сообщениями о крушении НЛО заинтересовались в Казахстане. В начале 1992-го, когда СССР уже исчез с карты мира, в Алма-Ате стали готовить новую экспедицию и подошли к её подготовке гораздо серьёзнее. Во главе экспедиции встал бывший лётчик, полковник в отставке Николай Свечков. Он отобрал в команду только тех учёных, которые имели опыт альпинизма или горного туризма, имели навыки выживания и уже сталкивались с экстремальными ситуациями. Заброска в Шайтан Мазар предполагалась двумя вертолётами и была назначена на 12 июня 1992 года, однако именно в этот день погода резко испортилась и вертолёты смогли доставить группу Свечкова только к подножию горы. До Шайтан Мазара нужно было подниматься ещё четыре километра.

Учёные разбили на месте посадки временный лагерь, а на следующий день выдвинулись к Шайтан Мазару, не считаясь с тем, что погода всё ещё была плохой.

Вперёд и вверх

Четыре километра в горах — это совсем не то, что четыре километра по равнине. Не хватает кислорода, спину покрывает липкий пот, чаще приходится останавливаться, выравнивать дыхание. И хотя в команде были физически крепкие люди, Свечков и остальные члены экспедиции заметили неладное: чем ближе они подходили к месту крушения НЛО, тем хуже себя чувствовали, тем тяжелее становились рюкзаки, самые чувствительные люди стали испытывать тревогу, страх, подавленность.

Однако находка оправдала ожидания — стоило подняться на перевал, как учёные издалека увидели останки огромного летательного аппарата. Разломившийся надвое, он лежал на склоне горы и производил впечатление чего-то чужеродного, но тем не менее величественного. В разломе виднелись рёбра жёсткости и палубные конструкции. Возможно, где-то внутри всё ещё находились тела погибшего экипажа.

Учёные заторопились, надеясь подойти поближе, однако приблизиться к объекту вплотную оказалось непросто — воздух возле него был насыщен электричеством. У участников экспедиции дыбом вставали наэлектризованные волосы, металлические пряжки и клёпки на одежде начинали бить током. Кого-то стало тошнить, даже крепкие мужчины чувствовали слабость и головокружение. Стрелки компасов вращались, электронные часы сбились, а механические стали показывать самое разное время. Кто-то решил измерить величину магнитного поля, однако магнитометр показал, что поле возле НЛО отсутствует. Геологи взяли пробы скальной породы, надеясь найти в ней остаточную намагниченность, но в лабораториях позже выяснили, что намагниченность отсутствовала.

Не имея возможности подойти поближе, члены группы Свечкова решили отснять как можно больше видео- и фотоматериалов. Каково же было их разочарование, когда все фотоплёнки (цифровых фотоаппаратов тогда не было) оказались засвечены, а на видеокамерах вместо изображения был только «белый шум».

Однако сдаться просто так было не в обычаях бывших военных лётчиков. Свечков недаром взял с собой два костюма радиационной защиты, снабжённых системой подачи кислорода. Было решено отправить вперёд двух добровольцев. Свечков надеялся, что они смогут проникнуть внутрь через разломы.

Одним из них стал москвич Алексей Романовский. Известно, что второй смельчак после посещения НЛО умер через три месяца, а Романовский заболел, но протянул ещё пять лет. Перед смертью он нарушил подписку о неразглашении, которую дал, выезжая из России, и рассказал коллеге-уфологу, что внутри корабля им удалось найти пилота, который был крупнее среднего человека в два раза. Он сидел в кресле перед каким-то прибором, похожим на шар, а когда Романовский шагнул к нему, считая, что инопланетянин мёртв, тот повернул к нему голову, на которой было надето подобие противогаза… В этот момент товарищ Романовского упал. Алексей подхватил его и потащил к выходу. Оборачиваться на инопланетянина было некогда.

«Ваших нету!»

В последующие годы уфологи-общественники так и не смогли проникнуть в тайну Шайтан Мазара — их то не пускали в Казахстан, то возникали какие-то материальные проблемы. Они пытались зайти с другой стороны и запрашивали у Правительства России космические снимки местности у Шайтан Мазара, однако информацию от них умело скрывали, отделываясь отписками.

Как пишет исследователь Игорь Волознев в журнале «Тайны XX века», только в 1998 году экспедиция под руководством москвича Николая Субботина смогла взойти к урочищу Шайтан Мазар, однако НЛО они не нашли. Оно исчезло. Осталось только несколько свидетельств того, что оно было и что людям Свечкова не привиделось: 20-метровая воронка на том месте, где находился объект, и странные полосы, похожие на аэродромную разметку у соседней возвышенности, — у Субботина осталось впечатление, что там садились какие-то летательные аппараты.

Местное население в ближайших населённых пунктах подтвердило, что с 1992-го по 1996-й возле урочища было многолюдно. Там то и дело ездили какие-то военные и летали чьи-то вертолёты. А какие, никто не знал.

Так как России в первой половине 1990-х годов явно было не до летающих тарелочек, можно предположить только две версии исчезновения объекта. Первая: это то, что объект вывезли американцы, которые в эти годы наращивали своё присутствие в Средней Азии. И вторая: что инопланетяне под носом у людей ловко провели спасательную экспедицию и вывезли с Земли и своих пилотов, и свой космический корабль.

Свежие комментарии