Экономическое развитие России во второй половине XVIII века

Начало разложения феодально-крепостнической системы

В 60 — 90-х годах XVIII века все отчетливее проявлялось разложение прежней экономической системы страны, основанной на труде крепостных. Об этом говорило многое.

Во-первых, оказалась утраченной натуральная замкнутость помещичьего и крестьянского хозяйств.

Все чаще производимые в них продукты не потреблялись самими производителями, а вывозились на продажу.Во-вторых, появлялись ростки новой экономической системы, основанной на наемном труде. Число мануфактур, где использовался только наемный труд, постоянно росло. Даже крестьянам, имеющим капитал (некоторые «капиталистые» крестьяне имели огромные по тем временам средства, достигавшие 100 тысяч рублей), в 1775 году было разрешено создавать свои предприятия.

В-третьих, сохранявшиеся крепостнические порядки тормозили развитие новых форм труда. Источники формирования рынка рабочей силы были ограничены сохранением крепостного права. Помещик в любой момент мог отозвать из города крестьян-отходников, нанимавшихся на работу к хозяевам мануфактур. Технические новшества (к примеру, паровая машина Ползунова) и новые формы труда в сельском хозяйстве не применялись из-за наличия дешевого или бесплатного труда крепостных. Низкая покупательная способность крестьян, несших огромные повинности в пользу помещика, тормозила развитие внутренней торговли, рыночных отношений в целом.

В-четвертых, усилилось ограбление крестьянства помещиками и государством. В Нечерноземье оброк за полвека вырос в 3—5 раз и составлял 4—5 рублей в год, что было равно стоимости 5 овец.

Барщина в некоторых районах страны составляла 4, а порой и 6 дней в неделю. Налоги в пользу государства выросли с 74 копеек до 3 рублей с каждой души. Выросли цены на соль и спиртное, которые давали теперь до 35% доходов казны.В-пятых, разорение и упадок переживало крестьянское хозяйство, являвшееся основой экономической системы страны. Значительно увеличилось число разорившихся крестьянских хозяйств.

Все это говорило о том, что если не принять мер к обновлению основ экономической жизни, то крепостническую систему ждет крах.

Понимала это и власть, стремившаяся поправить положение дел за счет освоения новых земель и использования передового опыта ведения хозяйства.

Вольное экономическое общество

В 1765 году ближайшие к императрице сановники Г. Г. Орлов и Р. И. Воронцов выступили учредителями Вольного экономического общества. Оно было создано для оказания помощи помещикам в освоении новейшего отечественного и зарубежного опыта ведения сельского хозяйства. Стали издаваться «Труды» Общества, где печатались работы по агрономии, животноводству, организации хозяйства. Вскоре после создания Общество объявило конкурс на лучшее решение крестьянского вопроса. В нем приняли участие не только российские подданные, но и зарубежные участники. Одни (например, Вольтер) предлагали немедленно ликвидировать крепостное право и наделить крестьян землей. Другие (А. Я. Поленов) — лишь смягчить крепостное право и, не отменяя его, выделить крестьянам землю в наследственное владение и обязать нести повинности в пользу помещика. Победителем конкурса стал француз де Лабей, предложивший освободить крестьян с небольшими наделами, чтобы они были вынуждены арендовать землю у помещиков. Но спешить с этим он не советовал.

Однако никаких практических результатов ни этот конкурс, ни другие, объявленные Обществом позже, не имели — все осталось, как было. Тем не менее он показал, что пути решения крестьянского вопроса становятся главной проблемой для власти.

Сельское хозяйство

Несмотря на начало разложения феодально-крепостнической системы, сельское хозяйство страны в 60 — 90-х годах развивалось довольно успешно. Но это было связано не с новыми формами труда, а с освоением новых земель, которые Россия завоевала в Северном Причерноморье. Стремясь быстро освоить новые земли и заселить их, Екатерина II приказала выделять помещикам, согласным на переселение своих крепостных в южные районы (Новороссию), от 1,5 тысячи до 12 тысяч десятин земли в этих плодородных местах. Кроме того, участки размером 60 десятин здесь могли получить любые желающие, кроме крепостных крестьян. В результате к концу царствования Екатерины II Новороссия стала в большом количестве не просто производить, но и вывозить за границу хлеб.

Новые земли осваивались в Поволжье, на Урале и в Сибири крестьянами-переселенцами. Местные жители этих частей страны, традиционно занимавшиеся кочевым скотоводством, переходили к земледелию.

Внедрялись новые породы скота и сельскохозяйственные культуры. Все большее значение постепенно приобретали картофель и подсолнечник.

Промышленность

Развитие промышленности, основой которой было мануфактурное производство, шло более высокими темпами. Это объяснялось, с одной стороны, непрекращающимися войнами, требовавшими производства в огромных количествах сукна для нужд армии и флота, парусины для строящихся судов, металла для пушек, а с другой — заинтересованностью зарубежных потребителей в дешевых русских товарах (металле и парусине, сале и пеньке). Все это объясняло быстрый рост численности мануфактур в России. Если в начале XVIII века их насчитывалось 30, в 1725 году — 200, в 1750 году — 600, то к концу столетия — уже 1200.

Особенно быстрыми темпами развивалась отечественная металлургия. За 50 лет (1750—1799) выплавка чугуна увеличилась в пять раз и составила 10 миллионов пудов. Главной базой русской металлургии стал Урал.

При Екатерине II начали появляться предприятия по добыче и выплавке драгоценных металлов — золота и платины.

Ведущим центром текстильной промышленности была Москва.

Центрами парусно-полотняной промышленности были Ярославль и Кострома. Суконное производство сосредоточилось на юге, где было развито овцеводство. С 60-х годов возникают первые мануфактуры в Прибалтике.

Возникла новая отрасль в легкой промышленности — хлопчатобумажное производство.

Торговля

Успехи в развитии промышленности и сельского хозяйства способствовали дальнейшему развитию внутренней и внешней торговли.

Еще больше стало сельских торжков и ярмарок, что говорило о постепенном втягивании крестьян в рыночные отношения.

Усилился товарообмен между городом и деревней. Торговля в городах стала ежедневной, а не по выходным дням, как прежде.

Крупнейшими торговыми центрами страны были Москва и Петербург. В Северную столицу ежегодно доставлялось более 11 миллионов пудов зерна. Новые крупные ярмарки возникли на Украине и в Сибири. Крупнейшей из них была Нежинская ярмарка, на которую три раза в год свозились товары изо всей России, Западной Европы и Турции. Главным центром торговли между русскими и украинскими купцами стала Коренная ярмарка под Курском.

Основными центрами внешней торговли были Рига и Санкт-Петербург. Началось строительство южных портов — Одессы, Херсона и др. Главным экспортным товаром был металл. Если в начале царствования Екатерины его вывоз составлял 800 тысяч пудов в год, то уже к началу 80-х годов он составил почти 4 миллиона пудов. По мере освоения Северного Причерноморья быстрыми темпами рос вывоз зерна в Европу. Зерно стало одним из главных экспортных товаров России более чем на сто лет.

Вместе с тем внешняя торговля велась в основном при посредничестве иностранных купцов, которые впервые после Петра I стали проникать и на внутренние рынки России.

Финансы

Беспрерывные войны, которые велись в царствование Екатерины, требовали колоссальных материальных затрат. Это приводило к росту налогов, которыми облагали главным образом крестьян. За время правления Екатерины население страны увеличилось вдвое, а доходы казны — в четыре раза.

После реформы местного управления 1775 года и резко выросшего аппарата управления расходы на содержание государственного аппарата в центре и на местах увеличились с 22 до 50% всех расходов бюджета. Еще 40% уходило на содержание армии и флота.

Денег катастрофически не хватало. Это вынудило Екатерину впервые прибегнуть к внешним займам, выданным под большие проценты голландскими, а затем и генуэзскими купцами.

С начала войны с Турцией в 1768 году Екатерина объявила о создании ассигнационных банков, начавших выпуск бумажных денег. Вскоре бумажный рубль стоил уже на 40% меньше, чем серебряный.

Это, в свою очередь, вызвало увеличение помещичьего оброка за годы царствования Екатерины втрое.

Итоги развития экономики

Таким образом, за годы царствования Екатерины II в социально-экономическом развитии России наблюдались два противоречивых процесса.

С одной стороны, нарастало развитие новых форм хозяйства, основанных на наемном труде и рыночных отношениях.

С другой стороны, сохранение крепостнической системы тяжелым бременем ложилось на экономику страны, в особенности на крестьянское хозяйство. Отсюда — противоречивый характер результатов экономического развития. Высокие результаты были лишь там, где меньшим было влияние крепостнических порядков.

Итог

Все это свидетельствовало о необходимости изменения самих основ господствующего феодально-крепостнического строя.

Вопросы и задания

1. В чем проявилось начало разложения феодально-крепостнической системы?2. С какой целью было создано Вольное экономическое общество? Выполнило ли оно поставленные задачи?

3. Чем можно объяснить успехи развития сельского хозяйства в условиях разложения феодально-крепостнической системы?

4. Как вы можете объяснить успехи мануфактурного производства?

5. Какие новые черты в торговле появились во второй половине XVIII века?

Документы

ИЗ «ЗАПИСОК ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ ВТОРОЙ»

Великий двигатель земледелия — свобода и собственность. Когда каждый крестьянин будет уверен, что то, что принадлежит ему, не принадлежит другому, он будет улучшать это. Государственные налоги ему не тяжелы, ввиду того, что они очень умеренны, и если государство вовсе не нуждается в увеличении доходов, земледельцы могут располагаться, как им удобно, лишь бы они имели свободу и ответственность.

ИЗ «ЗАПИСОК ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ ВТОРОЙ» (1796 год)

…Вот удобный способ: поставить, что как только отныне кто-нибудь будет продавать землю, все крепостные будут объявлены свободными с момента покупки ее новым владельцем, а в течение сотни лет все или по крайней мере большая часть земель меняют хозяев, и вот народ свободен.

А. П. СУМАРОКОВ О КРЕСТЬЯНСКОЙ СВОБОДЕ

Задача ради решения, что полезнее обществу, чтоб крестьянин имел собственным имением пожитки ли одни, или и земли, до изъяснения решена быть не может. …Прежде надобно спросить: потребна ли ради общего благоденствия крепостным людям свобода? На это я скажу: потребна ли канарейке, забавляющей меня, вольность или потребна клетка и потребна ли стерегущей мой дом собаке цепь? Канарейке лучше без клетки, а собаке без цепи. Однако одна улетит, а другая будет грызть людей. Так одно потребно для крестьянина, другое ради дворянина.

…Лутчее, не имети крестьянам земли собственной, да и нельзя, ибо земли все собственные дворянские. Так еще спрос: должны ли дворяне крестьянам отдавать купленные, жалованные, наследственные и прочие земли, когда они не хотят, и могут ли в России землями владеть крестьяне, ибо то право дворян. Что ж дворянин будет тогда, когда мужики и земля будет не его? А ему что останется? Впрочем, свобода крестьянская не токмо обществу вредна, но и пагубна, а почему пагубна, того и толковать не надлежит.

Вопросы к документам

1. Почему императрица считала двигателем экономики страны свободу и собственность?

2. Как она видела обеспечение освобождения крестьян в конце своего царствования?

3. Почему А. П. Сумароков считал свободу крестьянства вредной для общества?

Запомните новые слова

КАПИТАЛ — состояние, совокупность материальных ценностей.

ß

Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева

Причины войны

Главной причиной крестьянской войны стало усиление власти и произвола помещиков над крестьянами. Крепостные не имели никаких прав и подвергались издевательствам и мучениям со стороны своих хозяев. Помещик не имел права убить своего крепостного. Но это не помешало помещице Московского уезда Салтыковой (прозванной Салтычихой) замучить до ста крепостных, так как за это на нее могло быть наложено лишь церковное покаяние. Помещик мог ссылать крестьян по своему усмотрению за малейшую провинность и непокорность или отдать в рекруты, продать крестьянина, членов его семьи. Крестьян проигрывали в карты и меняли на собак.

Тяжелым было положение работных людей на мануфактурах. Они многие месяцы были оторваны от своих семей, работая по 12—15 часов в сутки. Нечеловеческие условия труда вызывали болезни и гибель многих рабочих.

Людьми «второго сорта» правящие круги считали представителей нерусских народов. Вся вторая половина века прошла под знаком захвата их земель русским дворянством в Поволжье и Приуралье.

После разгрома восстания К. Булавина было ликвидировано казачье самоуправление на Дону.

Все это вызывало постоянные выступления в различных районах страны. Однако в 1773 году многочисленные антифеодальные выступления переросли в крестьянскую войну.

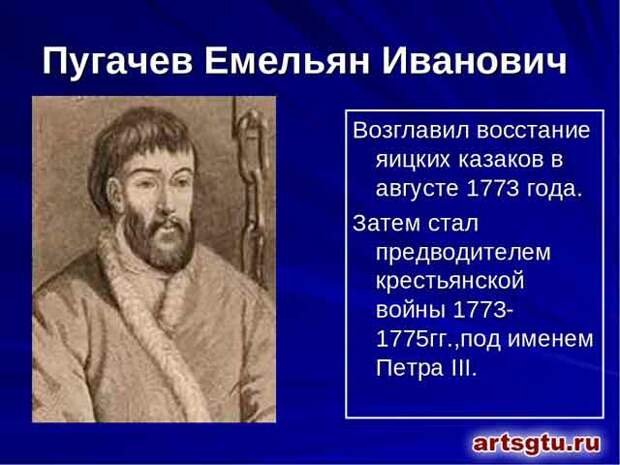

Пугачев и его программа

Емельян Иванович Пугачев родился в начале 40-х годов на родине Степана Разина — в станице Зимовейской на Дону. В годы Семилетней и русско-турецкой войн он храбро сражался и за успехи в службе получил чин хорунжего. В 1771 году Пугачев дезертировал из армии, несколько раз был пойман, бежал. В августе 1773 года он направился на Яик и объявил себя «чудесно спасшимся» императором Петром III. Вскоре ему удалось поднять казаков на мятеж.

«Царь Петр Федорович» был человеком смелым, энергичным, обладал незаурядными военными и административными способностями. Для привлечения на свою сторону новых сторонников Пугачев рассылал «прелестные грамоты». В них он обещал сделать всех участников движения свободными казаками, пожаловать их землей, угодьями, «крестом» и «бородой», травами, свинцом, порохом, освободить от рекрутских наборов, высоких податей, призывал казнить помещиков и мздоимцев-судей.

Он рассчитывал свергнуть Екатерину II и занять «отчий престол», на котором он будет для народа своим, «мужицким» царем. Такая программа привлекала на его сторону все новых и новых людей. К яицким казакам примкнули крестьяне, работные люди, татары, башкиры, калмыки. Все они видели в Пугачеве освободителя от гнета помещиков и царских властей.

Основные этапы войны

В ходе крестьянской войны можно выделить три основных этапа.

Первый этап начался 17 сентября 1773 годаречью Пугачева перед казаками, в которой он «открыл тайну своего имени». Уже на следующий день численность его сторонников, насчитывавших вначале всего 80 человек, удвоилась. В течение трех недель в отряд Пугачева вливались все новые силы, а сам он покорял почти без боя одну крепость за другой. 5 октября «Петр Федорович» подошел к Оренбургу и осадил его. Численность восставших, участвовавших в осаде, составляла около 30 тысяч человек. В их числе были башкиры во главе с Салаватом Юлаевым , горно-заводские рабочие Урала.

Тем временем правительство направило против мятежников отряд генерала Кара численностью в 1,5 тысячи человек. Он был разбит отрядами соратников Пугачева — А. Овчинникова и И. Зарубина-Чики . Паника охватила не только «оренбургских сидельцев», но и Казань. Опасения стали высказываться и в Петербурге. Генерал А. И. Бибиков писал царице: «Не Пугачев важен, важно всеобщее негодование».

Осада Оренбурга длилась шесть месяцев и не принесла успеха восставшим. Тем временем против них были собраны большие правительственные силы, во главе которых стоял Бибиков. Сражение царской армии и сил восставших произошло 22 марта 1774 года под Татищевой крепостью. Победу одержали царские войска. Первый этап крестьянской войны закончился неудачей Пугачева при осаде Оренбурга и в бою под Татищевой крепостью.

Второй этап войны длился с апреля по июль 1774 года. Пугачев снял осаду с Оренбурга и отошел на восток (на территорию Башкирии и Южного Урала). Здесь поредевшую армию восставших пополнили работные люди уральских заводов. Они привезли Пугачеву пушки. Вскоре численность повстанцев составляла уже 10 тысяч человек, а после присоединения удмуртов, марийцев и чувашей она выросла до 20 тысяч. Пугачев повел свое войско на Казань. В июле 1774 года он сумел взять окраины города. Но кремль с засевшими там остатками царского гарнизона занять так и не удалось — на помощь осажденным пришли царские войска во главе с Михельсоном . Депеша о взятии Казани и провозглашении Пугачевым похода на Москву повергла Екатерину в ужас. По ее приказу в Петербурге наготове стоял корабль, готовый в любой момент вывезти ее из страны.

Третий этап войны был самым массовым по составу участников. Это был «крестьянский» этап. Стремясь привлечь крестьян на свою сторону, Пугачев 31 июля 1774 года издал манифест, в котором освобождал их от крепостной зависимости и налогов. Крестьянские восстания заполыхали теперь не только в местах действий армии Пугачева, но и на правобережье Волги. Пугачев тем временем занял ряд волжских городов, которые, однако, под напором правительственных войск был вынужден затем оставить. Для пополнения своего войска он устремился на юг. Пугачев подошел к Царицыну, но овладеть им не смог и был разгромлен. Переправившись на левый берег Волги с небольшим отрядом, Пугачев 12 сентября 1774 года был схвачен и выдан Михельсону казачьей верхушкой, желавшей таким образом купить себе прощение за участие в крестьянской войне.

Однако, несмотря на поражение Пугачева, крестьянские выступления окончательно удалось подавить лишь через год.

Расправа с восставшими

Пугачева, как зверя, в железной клетке отправили в Москву. Выдержав все пытки, он предстал перед судом, который приговорил его к четвертованию. 10 января 1775 года Пугачев и его ближайшие соратники были казнены на Болотной площади в Москве. В других городах были казнены Хлопуша (Соколов), Белобородов, Зарубин-Чика. Вождь восставших башкир Салават Юлаев был бит кнутом во многих башкирских селениях, после чего ему вырвали ноздри и сослали на каторгу.

Расправы над рядовыми участниками крестьянских выступлений продолжались. По Волге в течение нескольких недель плыли плоты с установленными на них виселицами. Без суда и следствия были казнены тысячи участников выступления. Стремясь стереть из памяти сами названия «бунташных станиц», Екатерина переименовала Зимовейскую станицу в Потемкинскую. Даже река Яик была переименована в реку Урал, чтобы яицкое казачество стало называться уральским.

Значение крестьянской войны

Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева стала самым крупным народным выступлением в России за всю ее историю. В отличие от всех предшествовавших народных выступлений вожди восставших смогли впервые, кроме идеи свободы, выдвинуть и идеи борьбы с крепостничеством и с целым сословием — дворянством, от которого, по мнению Пугачева, исходило главное зло. Это было первое крупное совместное выступление не только крестьян, но также работных людей и представителей угнетенных национальных меньшинств.

Но восставшие, отрицая порядки феодального общества, не смогли ничего предложить взамен. Более того, идея «мужицкого царя» была не чем иным, как обновленной идеей «доброго царя», характерной для всех предыдущих народных выступлений.

Итог

Крестьянская война ничего не изменила к лучшему в положении крестьянства, коренных народов Поволжья и Приуралья, казачества. Лишь на некоторых горных заводах Урала были приняты меры по увеличению заработной платы и улучшению условий труда рабочих.

Но крестьянская война Пугачева, потрясшая до самого основания феодально-крепостническую империю Екатерины II, заставила власти искать пути решения крестьянского вопроса, остававшегося важнейшим в общественной жизни России, так как призрак «пугачевщины» стал с тех пор преследовать помещиков и представителей власти.

Вопросы и задания

1. Определите причины крестьянской войны.

2. Каков был состав участников войны?

3. Определите, на какой территории развернулась крестьянская война.

4. В чем вы видите причины поражения восставших?

5. В чем состоит значение крестьянской войны?

Документ

МАНИФЕСТ Е. И. ПУГАЧЕВА. ДЕКАБРЬ 1773 года

Тех, кто сам видит мое благородное лицо и прекрасный образ или в мыслях и сознании возвеличит меня, близко узнав, искренней душой, языком, делом и горячим сердцем и честию верит мне, таких людей, конечно, я буду жаловать вашими землями, водами, рыбными ловлями, покосами, пашнями, лесом, порохом, деньгами, свинцом, хлебом, солью и прочим. Кто не повинуется и противится: бояр, генерал, майор, капитан и иные — голову рубить, имение взять. Стойте против них, голову рубите, если есть имущество, привезите царю: обоз, лошади и разное оружие доставьте царю, другие пожитки раздайте армейским людям. В одно время они вас объедали, лишали моих рабов воли и свободы, сейчас вы их рубите, но если не подчиняются. Кто повинуется, тот не противник — того не трогайте. Кто признает меня, кто нашел прямой путь ко мне,— пусть несет воинскую службу. Противников же казнить буду. Не оставайтесь в неведении, пожалуйста. Чтобы верили: сам я, Петр Федорович,

подписался тако:

Я самый Петр Третий.

Вопросы к документу

1. Что обещал Пугачев своим сторонникам?

2. Какие меры он предлагал в отношении дворянства?

3. Всех ли дворян он рассматривал как противников?

Запомните новые слова

САМОУПРАВЛЕНИЕ — самостоятельность тех или иных территорий или общественных групп в вопросах, оговоренных с центральной властью.

ß

Внешняя политика Екатерины II

Основные направления внешней политики

В царствование Екатерины II России удалось приблизиться к решению внешнеполитических задач, стоявших перед страной на протяжении долгих десятилетий.

Ослабление военной мощи Турции и Крыма делали все более реальным обеспечение выхода России к Черному морю.

Союзнические отношения России с Австрией и Пруссией создавали возможность для возвращения в состав России украинских и белорусских земель, находившихся с XIV века в составе Польско-литовского государства.

Сохранялась задача обеспечения безопасности петровских завоеваний в Прибалтике.

Великая французская революция вызвала создание под эгидой Екатерины II первой антифранцузской коалиции.

Все эти факторы и обусловили основные направления внешней политики Екатерины II.

Русско-турецкая война 1768—1774 годов

Русско-турецкие войны второй половины XVIII века объяснялись не только стремлением России выйти к Черному морю, но и не меньшим желанием самой Турции расширить свои владения в Северном Причерноморье за счет России.

В 1768 году вспыхнула русско-турецкая война. Ее начала Турция. Конница крымского хана начала продвижение с юга в степные районы Украины. Огромная турецкая армия была сосредоточена на реке Днестр для удара по Киеву. Кроме сильно укрепленных крепостей на Балканах, Турция опиралась на свой многочисленный и хорошо вооруженный флот, действовавший на Черном и Азовском морях.

На начальном этапе войны бои шли с переменным успехом — сказывалась внезапность нападения и превосходство Турции в силе. Шансы на победу выросли после назначения главнокомандующим русской армией прославленного полководца, отличившегося еще в годы Семилетней войны,— П. А. Румянцева. В сентябре 1769 года возглавляемые им войска вошли в Яссы, а затем в Бухарест. Другая часть русской армии, действовавшая в низовьях Дона и в Приазовье, заняла Азов и Таганрог. Одновременно военный отряд был направлен на помощь грузинскому населению, поднявшему восстание против турок в Имеретин.

В июле 1770 года турецкая армия была разгромлена войсками Румянцева у реки Ларги. Через несколько дней у реки Кагул 17-тысячным русским отрядом были разбиты главные силы турецкой армии численностью в 150 тысяч человек.

Тем временем эскадра Балтийского флота под командованием А. Г. Орлова и Г. А. Спиридова обогнула Европу и 5 июля 1770 года в Чесменской бухте полностью уничтожила турецкую эскадру. С русских кораблей были высажены десанты, которые вместе с греческими партизанами вели успешную борьбу против турок.

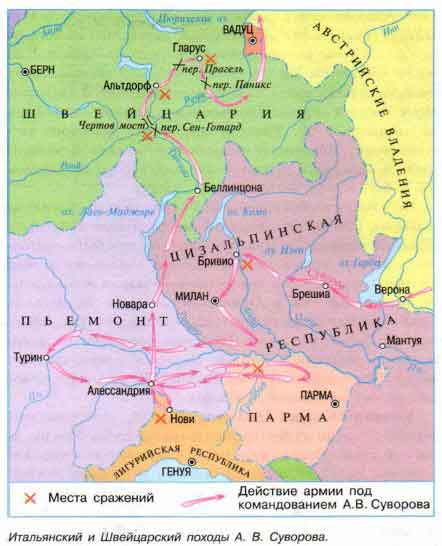

В 1772 году из Речи Посполитой в Дунайскую армию был переведен Александр Васильевич Суворов. Возглавляемые им войска в 1773 году стремительным ударом заняли Туртукай и форсировали Дунай.

Потерпев полное поражение, Турция была вынуждена запросить мира. Русская армия готова была продолжать войну. Но разгоравшаяся в стране крестьянская война вынудила правительство пойти на мир. По договору, заключенному П. А. Румянцевым в местечке Кючук-Кайнарджи в 1774 году, к России была присоединена территория между Южным Бугом и Днепром с крепостью Кинбурн, крепости Керчь и Еникале на Азовском море, Кабарда на Северном Кавказе. Турция была вынуждена также признать независимость Крымского ханства и право русского флота на беспрепятственный проход через черноморские проливы в Средиземное море.

Однако обе стороны рассматривали этот договор как временный. Они готовились к новой войне за Северное Причерноморье.

Русско-турецкая война 1787—1791 годов

Еще одна русско-турецкая война разразилась в 1787 году. Поводом к ней послужили события в Крыму, где произошел переворот в пользу открытого ставленника Турции и противника России. В ответ на это в 1783 году Екатерина II издала манифест о прекращении существования Крымского ханства и присоединении его земель к России. В результате весь Крым и часть Северного Кавказа вошли в состав России. Летом 1787 года Екатерина предприняла демонстративное путешествие в Крым (Тавриду) в сопровождении австрийского императора.

Все это вызвало бурю негодования в Турции. В июле 1787 года султан предъявил России ультиматум, в котором потребовал возвращения Крыма, восстановления власти Турции в Грузии и досмотра русских кораблей, идущих через Босфор и Дарданеллы. Россия ответила отказом. В августе султан объявил России войну, которая длилась четыре года.

Военное превосходство России стало очевидным сразу. Осенью 1787 года турки высадили крупный десант на Кинбурнскую косу в устье Днепра. Оборонявшие Кинбурн войска под командованием Суворова разбили и уничтожили десант. В 1788 году войска под командованием Г. А. Потемкина овладели крепостью Очаков.

Летом 1789 года произошли решающие сражения при Фокшанах и Рымнике, в ходе которых войска Суворова разгромили численно превосходивших их турок.

Главным событием заключительного этапа войны стала осада и взятие казавшейся неприступной крепости Измаил, оборону которой вели 35 тысяч человек. Комендант Измаила самоуверенно заявил, что «скорее небо упадет на землю», чем противник сможет взять эту крепость.

Первые попытки штурма действительно не принесли успеха русским войскам. Лишь после назначения Суворова командующим дело сдвинулось с места.

Александр Васильевич Суворов (1730—1800) занимает особое место в истории нашей страны как один из величайших ее полководцев. С детства Суворов был болезненным мальчиком, и лишь регулярные занятия спортом позволили ему не только укрепить здоровье, но и перенести все тяжести многолетней (почти 53 года) военной службы. Будучи сыном денщика Петра I, Александр Васильевич начал службу в армии с 18 лет. Его боевая деятельность началась в ходе Семилетней войны (1756—1763), когда он впервые показал себя в сражении под Кунерсдор- фом и при взятии Берлина. В ходе русско-турецких войн Екатерининской эпохи Суворов блестяще показал свои полководческие качества, которые были высоко оценены императрицей: он был произведен в генерал-фельдмаршалы, получил титул графа Рымникского. Вершиной полководческого искусства Суворова стали его Итальянский и Швейцарский походы, за которые он был удостоен высшего воинского звания — генералиссимуса русской армии. Его талант был признан во всех европейских столицах. Александр Васильевич был блестящим военным стратегом, сформулировавшим в своей книге «Наука побеждать» сущность применяемой им военной тактики в известной триаде: глазомер, быстрота, натиск.

Прославленный полководец стал готовить войска к штурму. Были созданы макеты крепости в натуральную величину, заготовлены лестницы для штурма, солдат учили преодолевать препятствия. Войска буквально день и ночь тренировались. «Тяжело в учении — легко в бою»,— говорил Суворов.

После артиллерийской подготовки 11 декабря 1790 года начался штурм крепости. Десять часов шел бой, после чего неприступный Измаил пал. Турки потеряли 26 тысяч своих солдат. Потери со стороны штурмовавших русских составили 2 тысячи человек. Одной из колонн наступавших командовал генерал- майор М. И. Кутузов.

Летом 1791 года русские войска окончательно разгромили турецкую армию на Балканах. Тогда же молодой русский Черноморский флот во главе с Федором Федоровичем Ушаковым разбил турецкую эскадру в Керченском проливе.

Турция была окончательно разгромлена и запросила мира. По Ясскому мирному договору 1791 года границей между двумя странами стала река Днестр. Турция признала все завоевания России в Северном Причерноморье.

Россия не просто получила выход в Черное море, но и стала великой черноморской державой. Началось освоение плодородных причерноморских земель, строительство на них многих портов и городов.

Греческий проект Екатерины II

Сразу после окончания первой войны с Турцией воодушевленная успехами Екатерина II и ее фаворит Г. А. Потемкин составили проект дальнейших действий против ослабленного неудачами противника. Предполагалось, что Турция будет отброшена из Европы, а на освобожденных балканских землях возникнет Греческая империя со столицей в Константинополе. Своего второго внука, родившегося в 1779 году, Екатерина назвала Константином в честь великого византийского императора. В будущем она хотела видеть его главой Греческой империи. Из восточных дунайских княжеств императрица планировала создать буферное государство Дакию, а западные передать Австрии (вместе с которой она и собиралась вытеснять Турцию из Европы). Этот план вызвал сильный переполох в европейских столицах, так как его реализация (которая была вполне возможна) вызвала бы необычайное укрепление и без того сильных позиций России в Европе. Реализовать эти планы Екатерина не успела.

Участие России в разделах Речи Посполитой

Союзные с Россией Австрия и Пруссия неоднократно предлагали России предпринять раздел слабеющей Речи Посполитой. Екатерина II не шла на него из-за того, что польским королем в это время был ее ставленник Станислав Понятовский. Однако после побед России в ходе русско-турецкой войны 1768—1774 годов сложилась вполне реальная угроза заключения союза Турции с Австрией для совместной борьбы против нее. И тогда Екатерина согласилась на раздел Речи Посполитой. В 1772 году Россия, Австрия и Пруссия разделили между собой часть территорий этого государства. Пруссия заняла Поморье, Австрия — Галицию, а Россия — восточную Белоруссию и часть Ливонии.

Второй раздел, в котором участвовали Пруссия и Россия, произошел в 1793 году. Поводом к нему послужили революционные события во Франции. К Пруссии отошло все балтийское побережье Польши с Гданьском и Великая Польша с Познанью, а к России — Белоруссия с Минском и Правобережная Украина. Это означало, что многие старинные русские земли вошли в состав России.

Тем временем в Польше началось восстание под руководством Тадеуша Костюшко, направленное против дележа польских земель соседними государствами. Воспользовавшись победами восставших, Россия, Австрия и Пруссия ввели вновь свои войска в Речь Посполитую и подавили выступление. Было решено, что польское государство, как источник «революционной опасности», должно прекратить свое существование. Это означало третий раздел Польши, произошедший в 1795 году. К Пруссии отошли земли центральной Польши с Варшавой. Австрия получила Малую Польшу с Люблином. К России отошли основная часть Литвы, Западная Белоруссия и Западная Волынь, а также было подтверждено включение в состав России Курляндии.

Война со Швецией

В самый разгар русско-турецкой войны 1787—1791 годов шведский король, воспользовавшись тяжелым положением России, предпринял последнюю попытку возвратить часть петровских завоеваний. Кроме требования вернуть все завоеванное Россией побережье Прибалтики, он потребовал от Екатерины возвратить Турции (с которой он выступал в союзе) все ее черноморские приобретения. Военные действия начались в 1788 году и шли с переменным успехом на территории Финляндии и на Балтийском море. Судьбу войны решило Выборгское морское сражение в июне 1790 года, завершившееся победой русского флота. В июле был заключен мирный договор. Война закончилась без изменения границ между двумя странами. Ее главным итогом было заключение союзнических отношений между Россией и Швецией, что означало окончательное признание шведами итогов Северной войны.

Политика «вооруженного нейтралитета»

В 1775 году началась война английских колоний в Северной Америке за независимость. Англия обратилась к России с просьбой о найме русских войск для участия их в борьбе с американскими повстанцами. В ответ Екатерина II не просто отказала в этом, но и признала позднее независимость Соединенных Штатов Америки. В 1780 году Россия приняла декларацию о «вооруженном нейтралитете», согласно которой судно любого нейтрального государства находится под защитой всех нейтральных государств. Такая позиция была на руку жителям американских колоний. Это сильно задевало интересы Англии и не могло не ухудшить российско-английских отношений. Но при этом была заложена основа для развития связей между Россией и Америкой.

Борьба Екатерины II с революционной Францией

Революционные события во Франции с самого начала встревожили Екатерину. Она враждебно восприняла и созыв Генеральных штатов 5 мая 1789 года, и особенно взятие Бастилии 14 июля. Императрица заявила, что не может допустить, чтобы в каком бы то ни было уголке Европы государством управляли сапожники. Еще больше ее тревожили сообщения о том, что часть обучавшихся в Париже представителей российской аристократии приняла участие в революционных событиях тех дней. Вскоре она потребовала, чтобы все ее подданные покинули Францию.

По поручению Екатерины русский посол в Париже готовил побег Людовика XVI и его семьи. Однако этот побег не удался, а вскоре король и королева Франции были казнены. Императрица слегла, а двор облачился в траур. С этих пор Россия начала формировать антифранцузскую коалицию европейских государств и готовить вторжение в революционную Францию. Дипломатические и торговые связи между Россией и Францией были разорваны. В Петербург стала съезжаться находившаяся в изгнании французская знать во главе с братом казненного короля. В 1795 году было заключено первое соглашение между Англией и Россией об отправке войск во Францию. Россия должна была выставить 60-тысячную армию во главе с Суворовым, а Англия обеспечивала большие финансовые средства для ведения войны. Однако 6 ноября 1796 года императрица Екатерина умерла, и поход не состоялся.

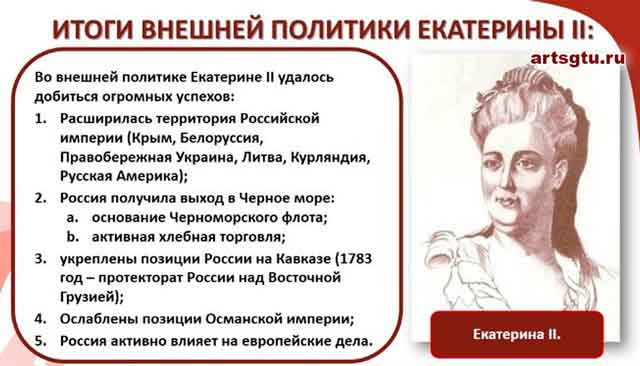

Результаты внешней политики Екатерины

Внешняя политика Екатерины Великой привела к значительному росту территории России. В ее состав вошли Правобережная Украина и Белоруссия, южная Прибалтика, Северное Причерноморье, множество новых территорий на Дальнем Востоке и в Северной Америке. Русской императрице присягали жители греческих островов и Северного Кавказа. Население России увеличилось с 22 миллионов до 36 миллионов человек.

Другим важным итогом внешней политики Екатерины II было начало превращения России из великой европейской в великую мировую державу. «Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего выпалить не смела»,— говорил екатерининский канцлер граф А. Безбородко. Русский флот бороздил теперь просторы не только прибрежных морей, но и Средиземного моря. Тихого и Атлантического океанов, поддерживая силой своих орудий внешнюю политику России в Европе, Азии и Америке.

Однако величие России стоило ее народу колоссального напряжения сил и огромных материальных и людских потерь.

Вопросы и задания

1. Какие новые обстоятельства влияли на внешнюю политику Екатерины II?2. Чем вы объясните успешный для России ход русско-турецких войн?

3. Дайте оценку участия России в разделах Польши.

4. Определите, какие территории вошли в состав России после разделов Речи Посполитой.

5. Чем вы можете объяснить политику «вооруженного нейтралитета»?

6. Какие результаты внешней политики Екатерины II вы считаете главными и почему?

Документы

ИЗ РАПОРТА АДМИРАЛА Г. А. СПИРИДОВА (1770 год)

Турецкий флот атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо пустили, потопили и в пепел обратили и оставили на том месте страшное позорище, а сами стали быть во всем архипелаге господствующими.

СОВРЕМЕННИКИ О СРАЖЕНИИ НА КИНБУРНСКОЙ КОСЕ (1787 год)

1-го октября турки атаковали Кинбурн. Турки беспрестанно с флота получали новые подкрепления, положение наших войск было весьма опасно, сражение сделалось общее, и так обе стороны перемешались, что артиллерия принуждена была остановить свое действие, храбрость наших поколебалась, уже было начали отступать, наконец пришло к русским подкрепление около 300 человек, и сие малое число решило сражение. Турки прогнаны, в 10 часов ночи победа была одержана. Большая часть турок убита, а еще больше потонуло, малое только число спаслось на суда.

Еще в сумерки Суворов был ранен в левое плечо, он потерял много крови, и не было лекаря перевязать рану. Казачий старшина Кутейников привел его к морю, вымыл рану морскою водою и, сняв свой платок с шеи, перевязал им рану. Суворов сел на коня и опять возвратился командовать.

ИЗ РАПОРТА А. В. СУВОРОВА (11 декабря 1790 года)

Крепость… столь укрепленная, столь обширная и которая казалась неприятелю непобедимою, взята страшным для него оружием российских штыков…

…Число убитого неприятеля до двадцати шести тысяч. Начальствовавший сераскир, засевший с толпою более тысячи человек в каменном строении и не хотя сдаться, был атакован фанагорийскими гренадерами в команде полковника Золотухина. И как он, так и все бывшие с ним побиты и переколоты.

В крепости найдено двести сорок пять пушек, в числе коих девять мортир, да на берегу двадцать, всего двести сорок пять; большой пороховой погреб, разные снаряды. В трофеи взято триста сорок пять знамен, кроме тех, кои в сражениях изорваны…

Вопросы к документам

1. О какой победе идет речь в рапорте Г. А. Спиридова?

2. В чем вы видите главную причину победы русских войск на Кинбурнской косе?

3. О какой победе идет речь в рапорте А. В. Суворова?

Запомните новые слова

БУФЕРНОЕ ГОСУДАРСТВО — как правило, небольшое или зависимое государство, расположенное между двумя или несколькими крупными странами и вынужденное маневрировать между ними.

КОАЛИЦИЯ — союз.

НЕЙТРАЛИТЕТ — отказ присоединиться к одной из сторон в войне, дипломатическом конфликте и т. п.

ß

Россия при Павле I

«Романтический император»

Будущий император Павел I родился в 1754 году и был сразу отнят от родителей и взят на воспитание императрицей Елизаветой Петровной. По некоторым данным, она собиралась объявить Павла наследником престола вместо его отца Петра Федоровича (будущего императора Петра III), в котором она к тому времени заметно разочаровалась. Уже это, а также изоляция мальчика от родителей вели к прохладным отношениям между ними. Придя к власти в 1761 году, Петр III даже собирался лишить сына престолонаследия. После дворцового переворота, приведшего к свержению и смерти Петра III, Екатерина II довольно скоро удалила сына от двора и предоставила ему возможность жить с собственным маленьким двором в Гатчине. Она опасалась, что привлечение сына к делам государства может в перспективе лишить ее власти, полученной незаконным путем.

Отчуждение сына от матери-императрицы вело к тому, что все ее начинания и планы он воспринимал враждебно, ожидая лишь случая, чтобы все изменить. О своем мнении и планах он ставил в известность и Екатерину II. В 1774 году он подал матери записку, в которой доказывал пагубность ведения наступательных войн. Он считал, что они лишь подрывают благосостояние России. Предлагая ограничиться «одною обороною», он высказался тогда и за строгую регламентацию высшей власти с целью избежать злоупотреблений. Эта записка еще более отдалила мать от сына. Сочувственно относился Павел и к крестьянам. В завещании, составленном в 1787 году на случай своей смерти, он просил жену всегда сохранять «особое уважение» к крестьянам и не обременять их налогами.

Об этих настроениях наследника Екатерина была хорошо осведомлена. Неудивительно, что в конце жизни она составила завещание, согласно которому престол после ее смерти должен был перейти не к сыну, а к старшему внуку Александру Павловичу. Однако, когда 5 ноября 1796 года царица внезапно умерла, ничего не знавший двор присягнул императору Павлу. Тайное завещание императрицы было уничтожено.

Внутренняя политика Павла I

Свое правление новый царь начал с изменения порядка престолонаследия, введенного Петром I. Теперь права на престол должны были принадлежать не тому, кого назначит правящий монарх, а только представителям царствующей династии мужского пола по нисходящей линии (сыновьям или братьям в порядке старшинства).

Отстранив от власти сподвижников Екатерины, Павел попытался найти собственную опору в высших дворянских кругах. Он в короткий срок назначил 35 новых сенаторов и 500 новых высокопоставленных сенатских чиновников. Заметно улучшилась работа аппарата высших государственных органов. Были отменены правила, запрещавшие крестьянам жаловаться на своих хозяев. Теперь царь назначил «приемные дни» и поставил возле дворца специальный ящик для челобитных, который открывал собственноручно. Были запрещены телесные наказания лиц, достигших 70-летнего возраста. Каждый государственный крестьянин получил надел в 15 десятин. Для этих крестьян было создано особое сословное управление. Обременительную для крестьян хлебную подать заменили денежным сбором. Были сняты недоимки общей стоимостью 7 миллионов рублей.

В интересах крестьян царь ограничил барщину тремя днями в неделю (в некоторых районах она составляла 6 дней) и запретил привлекать крестьян к работам в выходные и праздничные дни. Был введен запрет на продажу дворовых людей и крестьян без земли. За жестокое обращение с крестьянами царь вменил в обязанность губернаторов без огласки арестовывать виновных и препровождать их в монастырь. В то же время Павел был искренне уверен в том, что крепостному крестьянину лучше живется, чем «бесхозному» (государственному). Во многом этим можно объяснить тот факт, что за четыре года царствования он передал феодалам 600 тысяч государственных крестьян (его мать за 34 года правления передала 800 тысяч крестьян).

Обратив внимание на дороговизну продовольствия, император приказал продавать его по сниженным ценам из казенных запасов. Снизили цену на соль, ограничивали цены на продовольствие в частных магазинах.

Важным направлением внутренней политики стало ограничение дворянских прав и привилегий. По существу, серию его актов в этом направлении можно охарактеризовать как «Разжалованную грамоту дворянству». Вместо «свободы от обязательной службы» Павел приказал явиться в полки всем записанным в них с детских лет дворянским детям. Был запрещен свободный переход из армейской службы в гражданскую без специального разрешения Сената, утверждаемого царем. Вместо «свободы от податей и повинностей» дворяне были обложены налогами на содержание местной администрации. Не только «свобода дворянских собраний» была ограничена (губернские собрания вовсе перестали существовать, число дворян — участников выборов сокращалось в 5 раз), но и само это выражение было заменено более приемлемым для Павла «дворянским набором». Дарованное Екатериной II право любому дворянину обращаться с просьбами и жалобами к самому самодержцу было отменено. Теперь к императору дворяне могли обратиться лишь после разрешения губернатора. Открыто нарушалось и «право дворян на личную неприкосновенность» (возобновилось наказание палками дворян — унтер-офицеров и т. п.).

Сразу после вступления на престол Павел освободил многих заключенных, в том числе Н. И. Новикова и А. Н. Радищева. Однако почти сразу после этого началась новая волна наказаний. Опале и гонениям подверглись в царствование Павла 7 фельдмаршалов, 333 генерала (из 500), 2261 старших офицеров. Позже, после смерти императора, были освобождены от различных форм наказания 12 тысяч человек. При этом Павла I отнюдь не смущало знатное происхождение наказываемых. Как он отмечал, «в России велик лишь тот, с кем я говорю, и до тех пор, пока я с ним говорю». Поводы к репрессиям могли быть самые неожиданные и пустяковые: от нарушений формы одежды и порядка строя до «дерзновенных высказываний». Суровыми были и наказания: более 60% осужденных были приговорены к тюремному заключению или ссылке, лишению званий и дворянства. Если за 34 года правления Екатерины II через Тайную канцелярию прошло 862 дела (в среднем 25 дел в год), то за краткое правление Павла — 721 (в среднем 180 дел в год, т. е. в 7 раз больше).

Был введен запрет на жестокое обращение офицера с солдатами. За нарушение этого правила офицер мог быть наказан так же жестоко, как солдат за оскорбление офицера. На одном из военных смотров Павел, недовольный фельдмаршалом Репниным, сказал ему: «Господин фельдмаршал! Видите ли вы этот караул? В нем 400 человек. Мне достаточно сказать слово — и все они будут фельдмаршалами».

Естественно, все эти меры в отношении дворянства вызывали не просто недовольство, но и ненависть с их стороны в отношении императора. В высших кругах гвардии постепенно формировались силы для заговора с целью свержения «жестокой твари».

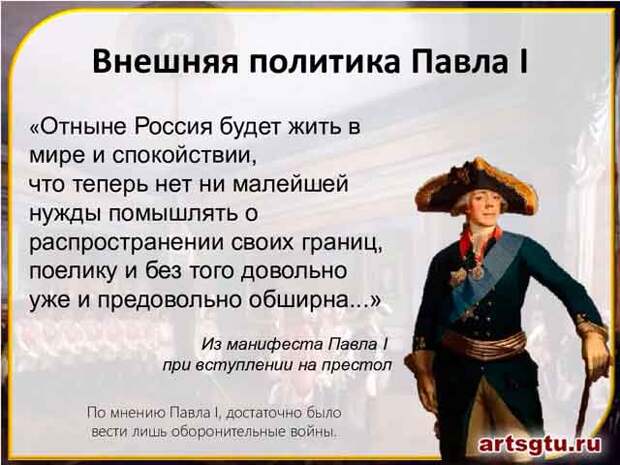

Внешняя политика Павла I

Поначалу Павел старался воплотить в жизнь свою мечту о ведении войн «лишь оборонительных». В специальном обращении к европейским державам он велел сообщить о том, что «Россия с 1756 года, будучи в беспрерывной войне, есть… единственная в свете держава, которая находилась 40 лет в несчастном состоянии истощать свое население», и потому заявил о нейтралитете в отношении революционной Франции.

В то же время он оставался непримиримым противником французских революционных идей. Дружественные отношения были установлены с Пруссией, Данией, Швецией, что привело в итоге к постепенному формированию второй антифранцузской коалиции в составе России, Англии, Австрии, Неаполитанского королевства. Павел не сразу понял, что союзники стремятся лишь воспользоваться его помощью в решении своих проблем. Россия должна была направить отряд в 45 тысяч человек в Голландию для восстановления ее независимости (что было выгодно Англии), вместе с турками освободить для неаполитанского короля захваченные Наполеоном Ионические острова, гарантировать русским оружием целостность австрийских владений в Италии, освободить от французов остров Мальту.

Во главе русских сил в Италии был поставлен великий полководец А. В. Суворов. В короткий срок (с апреля по сентябрь 1799 года) он сумел разбить французские войска в Италии и, перейдя Альпы через неприступные перевалы Сен-Готарда, выйти в Швейцарию для соединения с корпусом генерала А. М. Римского-Корсакова. За это он был удостоен звания генералиссимуса российских войск и награжден орденами и титулами союзных с Россией держав. Одновременно эскадра под командованием адмирала Ф. Ф. Ушакова одерживает ряд побед на море и освобождает Ионические острова и побережье Южной Италии. Лишь в Голландии русско-английский корпус не добился успехов и был вскоре возвращен на родину.

Победами над Францией в итоге сумели воспользоваться лишь союзники России. Это вызвало разрыв Павла с Англией и Австрией. Возмущение Павла позицией Англии было настолько велико, что он пошел на постепенное сближение с Францией. Конечной целью этого союза были изоляция и раздел не только Британской, но и Османской империи. В конце декабря 1800 года Павел направляет 22 500 казаков для захвата британской Индии, а в марте 1801 года объявляет о прекращении всяческой торговли с Англией. Однако это решение ударило бы по экономическим интересам России. Потому оно во многом ускорило уже назревший переворот.

Заговор II марта 1801 года

К концу царствования Павла I недовольство им среди господствующих слоев России достигло высшей точки. Непредсказуемость царя привела в число его противников даже его старших сыновей — великих князей Александра и Константина, а также супругу-императрицу. Поддерживал недовольных и посол Англии. Душой и организатором заговора стал П. А. Пален — петербургский генерал-губернатор. Возглавляемая им группа гвардейских офицеров числом 30 — 40 человек в ночь с 11 на 12 марта 1801 года ворвалась в покои императора и потребовала его отречения. После отказа Павел был убит, а новым царем стал его старший сын Александр. Народу было объявлено, что Павел «скончался апоплексическим ударом».

Смерть царя по-разному была воспринята в народе. Высший свет и столичное чиновничество были рады настолько, что к вечеру 12 марта в городе не осталось ни одной бутылки шампанского. Гвардейские полки присягнули новому царю лишь тогда, когда простые солдаты убедились в том, что Павел «крепко умер». Однако присяга проходила «в гробовом молчании». По свидетельству современника, «из 36 миллионов людей по крайней мере 33 миллиона имели повод благословлять императора» Павла.

Вопросы и задания

1. Дайте краткую характеристику личных качеств Павла I.

2. Чем вы можете объяснить противоречивые черты характера этого императора?

3. Как в целом вы можете охарактеризовать внутреннюю политику Павла I?

4. В интересах каких категорий населения проводилась внутренняя политика Павла I?

5. Чем можно объяснить непоследовательность внешнеполитического курса Павла I?

6. Что в большей степени соответствовало национальным интересам России в период краткого правления Павла I — сотрудничество с Англией или с Францией?

7. В интересах каких политических сил был проведен переворот 11 марта 1801 года?

8. Чем вы можете объяснить различную реакцию населения на смерть императора Павла I?

Документы

ИЗ МАНИФЕСТА ПАВЛА I 1797 года

Объявляем всем нашим верноподданным. Закон Божий научает нас седьмый день посвящать Ему; почему в день настоящий, торжеством веры христианской прославленный, и в который мы удостоилися восприять священное миропомазание и царское на прародительском престоле нашем венчание, почитаем долгом нашим пред Творцом и всех благ подателем подтвердить во всей империи нашей о точном и непременном сего закона исполнении, повелевая всем и каждому наблюдать, дабы никто и ни под каким видом не дерзал в воскресные дни принуждать крестьян к работам, тем более что для сельских издельев остающиеся в неделе шесть дней, по равному числу оных вообще разделяемые, как для крестьян собственно, так и для работ их в пользу помещиков следующих, при добром распоряжении, достаточны будут на удовлетворение всяким хозяйственным надобностям.

ИЗ ЗАКОНА О ПОРЯДКЕ ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЯ 5 апреля 1797 года

Общим нашим добровольным и взаимным согласием, по зрелом рассуждении и со спокойным духом постановили сей Акт наш общий, которым по любви к отечеству избираем наследником, по праву единственному, после смерти моей, Павла, сына нашего большего, Александра, а по нем все его мужское поколение. По пресечении сего мужского поколения наследство переходит в род второго моего сына, где и следовать тому, что сказано о поколении старшего моего сына, и так далее, если бы у меня сыновей было; что и есть первородство…

По пресечении сего рода наследство переходит в род старшего моего сына в женское поколение, в котором наследует ближняя родственница последне-царствовавшего рода выше упомянутого сына моего, а в недостатке оной, то лице мужеское или женское, которое заступает ее место, наблюдая, что мужеское лице предпочитается женскому, как уже выше сказано; что и есть заступление…

ПЛАН ФРАНКО-РУССКОГО ПОХОДА НА ИНДИЮ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ПАВЛУ НАПОЛЕОНОМ (1800 год)

Соединенная армия будет перевезена Каспийским морем из Астрахани в Астрабад, где будут учреждены склады всякого рода снабжений, нужных для армии.

Поход этот от французских границ до Астрабада рассчитан приблизительно на 80 дней; потребуется еще 50 дней, чтобы главные силы армии достигли правого берега Инда, направившись на Герат, Ферах и Кандагар, всего 130 дней похода и перевозки для французских войск, которые так же, как и русские, будут состоять под главным начальством генерала Массены…

ИЗ ПИСЬМА АНГЛИЙСКОГО ПОСЛА В РОССИИ УИТВОРТА ПОСЛУ РОССИИ В АНГЛИИ ГРАФУ С. Р. ВОРОНЦОВУ (апрель 1801 года)

Прошу вас принять мои самые искренние поздравления. Как выразить все, что я чувствую по поводу этого счастливого случая, ниспосланного провидением? Чем более думаю я о нем, тем более благодарю небо. Мы можем наконец надеяться на возрождение счастливых времен, когда Россия и Англия составляли одно.

СОВРЕМЕННЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ ИСТОРИК Р. МАК-ГРЮ O ПАВЛЕ I

Хотя многие русские, особенно при дворе и в армии, имели все основания забыть о Павле, фактически то, что Павел совершил за четыре года и три месяца своего правления, оказалось основополагающим для России в первой половине XIX в. Его реформы создали строго централизованную систему управления, сфокусированную на царе, военизировали нарождающуюся бюрократию, изменили армию и военное управление, урегулировали проблему престолонаследия, формально узаконили статус царской семьи и нанесли смертельный удар екатерининским новациям в местной системе управления.

ИЗ ПИСЬМА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА ЛАГАРПУ (1797 год)

Мой отец, вступив на престол, захотел все реформировать… Все сразу же было перевернуто с ног на голову. Это только увеличило беспорядок, и без того в слишком сильной степени царивший в делах… Мое несчастное отечество находится в положении, не поддающемся описанию. Хлебопашец обижен, торговля стеснена, свобода и личное благосостояние уничтожены.

Вопросы к документам

1. Чем, на ваш взгляд, объяснялась необходимость принятия манифеста о престолонаследии 5 апреля 1797 года?

2. Какой порядок наследования престола он устанавливал?

3. Чем объяснял Павел населению, и в первую очередь помещикам, необходимость запрета привлечения крестьян к работам в выходные дни?

4. Чьим интересам в большей степени отвечали планы совместного франко-русского похода на Индию и почему?

5. В чем вы видите причины поздравления английского посла в связи с переворотом 11 марта 1801 года?

6. Прочитайте оценки царствования Павла современным историком Р. Мак-Грю и Александром I. В чем вы видите причины столь разных подходов к этому вопросу? Какова ваша позиция в нем?

ß

Наука и образование в России

Академия наук

XVIII век стад временем становления российской науки.

Осенью 1724 года Петр I подписал указ о создании Академии наук. Ее открытие состоялось уже после смерти царя-реформатора — в 1725 году. Значительными были и средства, отпущенные государством на нужды академии. В ее составе действовали не только обсерватория, физическая и химическая лаборатории, но и музей, библиотека, типография, ботанический сад.

В академии работали выдающиеся зарубежные ученые (например, выдающийся математик Л. Эйлер, историк Г. Миллер и др.).

Особенностью Академии наук России стало то, что она изначально была не только научным, но и учебным центром.

При ней действовал академический университет, ставший центром подготовки первых отечественных научных кадров.

В его стенах проходил обучение крупнейший русский ученый-энциклопедист XVIII века Михаил Васильевич Ломоносов.

М. В. Ломоносов (171 1 — 1765)

Михаил Васильевич Ломоносов родился в крестьянской семье под Архангельском. С детства он помогал отцу в рыбном промысле. В дальних морских плаваниях доходил с ним до Шпицбергена. Едва научившись читать, Ломоносов с жадностью изучал ночами «Арифметику» Л. Магницкого и «Грамматику» М. Смотрицкого.

В 1730 году он уехал в Москву и поступил в Славяно-греко-латинскую академию, где пять лет изучал науки и иностранные языки. Как один из лучших студентов, Ломоносов был направлен на учебу в Германию. Здесь он постигал физику, химию, механику и горное дело, после чего вернулся в Петербург. В 1745 году молодой ученый стал академиком по отделению химии.

Однако круг научных интересов Михаила Васильевича не ограничивался только химией. С его именем связаны также открытия в области физики, астрономии, геологии, механики. Работы Ломоносова обогатили русскую историю и литературу. Многие его открытия опередили разработки крупнейших европейских ученых того времени. Он развивал молекулярную теорию строения веществ, открыл закон сохранения материи и движения, изучал явления атмосферного электричества; в 1761 году открыл наличие на Венере атмосферы и сделал вывод о том, что поверхность Солнца представляет собой бушующий огненный океан.

Придавая огромное значение необходимости просвещения народа, Ломоносов выступил инициатором создания Московского университета.

Оценивая деятельность великого ученого, А. С. Пушкин писал: «Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник».

Естественные науки

В биологии Ломоносов сделал вывод о том, что материальная основа живой и неживой природы едина и «во всех ее царствах действуют одни и те же законы». Шло накопление новых материалов по ботанике и зоологии. М. И. Шеин в 1744 году издал первый русский анатомический атлас. В 1756 году в Москве был основан ботанический сад заводчиков Демидовых. В конце века в Москве и Петербурге были открыты первые медико-хирургические академии.

Географическая паука получила материалы многих экспедиций, которые позволили издать в 1745 году первый «Атлас Российской империи». Это было событие мирового значения, так как до этого подобный атлас имела только Франция, но ее размеры не шли ни в какое сравнение с российскими просторами. В области геологии были накоплены богатые материалы о размещении месторождений угля, руд, нефти, минералов и горных пород (особенно в новых районах страны). В конце века появились первые геологические карты различных регионов.

Астрономия была представлена в эти годы именами крупнейших ученых — Л. Эйлера и М. В. Ломоносова. Они продолжали наблюдения за звездным небом, начатые еще в начале века Брюсом. В стране была создана целая сеть обсерваторий для наблюдения за звездами. К концу века их насчитывалось уже около 70.

Выдающиеся открытия были сделаны русскими учеными в области физики. М. В. Ломоносов и Д. Бернулли создали кинетическую теорию газов. Г. В. Рихманом были сделаны первые шаги в создании электроизмерительной техники.

Если работы М. В. Ломоносова в области химии носили теоретический характер, то его последователи в основном занимались практическими вопросами. Были созданы первые химические лаборатории на ряде предприятий, где создавались красители, клеи, фильтры и т. д.

Гуманитарные науки

Достижения исторической мысли были представлены именами М. В. Ломоносова и Василия Никитича Татищева. Написанный Ломоносовым «Краткий российский летописец» стал основным учебником по истории. «История Российская» Татищева была первым опытом научного освещения истории нашей страны.

В области филологии крупнейшим событием стало открытие в 1783 году Российской академии — научного центра для изучения русского языка и литературы. Позже она вошла в состав Академии наук как отделение русского языка и словесности. С ее помощью произошло утверждение нового литературного языка, в основу которого был положен принцип: «Писать, как говорят, и говорить, как пишут». Первым президентом Российской академии стала Екатерина Романовна Дашкова.

Академические экспедиции

Одним из важнейших направлений развития науки в XVIII веке стала организация академических экспедиций для изучения новых, еще неизвестных науке территорий.

В начале века в поисках торговых путей в Индию Петром I была направлена экспедиция, изучавшая восточное побережье Каспия, земли Хивы и Бухары.

Важнейшим направлением последующих экспедиций было сибирское. В 1719 — 1721 годах была составлена подробная карта Камчатки и Курильских островов.

В 1725—1729 годах состоялась Первая Камчатская экспедиция Витуса Беринга, задача которой состояла в доказательстве существования пролива между Азией и Америкой. Вслед за этим Беринг предпринял и Вторую Камчатскую экспедицию, которая исследовала также часть Аляски и Алеутских островов. Впервые участники экспедиции подразделили Сибирь на Западную и Восточную как особые физико-географические районы. Один из участников этой экспедиции, Степан Петрович Крашенинников, опубликовал в 1756 году крупное двухтомное «Описание земли Камчатки».

Открытые русскими первопроходцами земли Америки отошли к России, началось их освоение.

В 1768—1774 годах были снаряжены пять экспедиций, собравших большой материал не только о природе, но и о населении и хозяйстве различных районов России.

Масштабы и итоги экспедиций были настолько велики, что в 1739 году был учрежден специальный Географический департамент.

XVIII век стал временем прорыва в научно-технической мысли России.

Андрей Константинович Мартов построил первый токарный станок с суппортом (1729) и скорострельную батарею из 44 мортир (1741). Иван Федорович и Михаил Иванович Моторины в 1735 году отлили Царь-колокол — самый большой в мире. Михаил Васильевич Ломоносов создал в 1745 году первую в мире действующую модель вертолета. Родион Глинков построил в 1760 году гребнечесальную машину, заменившую труд 30 человек.

Выдающийся теплотехник Иван Иванович Ползунов (1728 — 1766) в 1763 году разработал проект универсального парового двигателя непрерывного действия, а в 1765 году создал для заводских нужд первую паровую машину.

Выдающимся русским гидротехником был Козьма Дмитриевич Фролов (1726—1800), создавший в 70-х годах на Змеиногорском руднике уникальную установку в виде системы водяных колес, с помощью которых производилась откачка воды и подача руды из шахты. Это было настоящее чудо русской техники.

Одним из крупнейших изобретателей и механиков XVIII века был Иван Петрович Кулибин (1735—1818). Он усовершенствовал шлифовку стекол для оптических приборов и создал в 1773— 1775 годах уникальный микроскоп. Разработал проект и создал модель одноарочного моста через Неву с пролетом 298 м. Создал «зеркальный фонарь» — прототип прожектора. Изобрел семафорный телеграф. Был автором создания «водоходов» (судов, способных двигаться против течения реки) и «самобеглой (самодвижущейся) коляски». Особенно много Кулибин смог сделать для двора: им были созданы уникадьные дворцовые часы, разработан и построен для императрицы дворцовый лифт. Г. Р. Державин назвал Кулибина «Архимедом наших дней».

Система образования

Основной формой обучения низших слоев населения продолжали оставаться школы грамоты, обучение в которых вели в основном священники.

Новым явлением стало зарождение общеобразовательной школы. Сразу после открытия университета в Москве при нем были открыты две гимназии — для дворян и разночинцев.

Начала формироваться и система закрытых учебных заведений для дворянских детей. Были открыты Сухопутный шляхетский корпус (1731), Морской шляхетский корпус (1752), Пажеский корпус (1750), Смольный институт для девушек-дворянок (1764). Создание этих учебных заведений превращало качественное образование в одну из привилегий дворянства.

Закрытые учебные заведения были созданы и для детей купцов. На средства заводчиков Демидовых было открыто Коммерческое училище для детей купцов и мещан. Для девушек из этих сословий был открыт Екатерининский институт.

Появились и первые профессионально-художественные училища. Танцевальная школа в Петербурге, Балетная школа в Москве. Центром художественного обучения и воспитания стала созданная в 1757 году Академия художеств.

Крупнейшим событием в истории отечественного образования стало открытие в 1755 году Московского университета. Инициатором его создания был М. В. Ломоносов, стремившийся сделать доступным высшее образование для детей не только дворян, но и податных сословий. В отличие от зарубежных университетов в Московском не было богословского факультета. Обучение здесь велось не на трудном латинском, а на родном — русском — языке. Студенты учились вначале на трех факультетах — юридическом, философском и медицинском. Университет вскоре стал крупнейшим научным и образовательным центром России. При нем были созданы первые российские научные общества, стала выходить газета «Московские ведомости».

Итог

Таким образом, XVIII век стал временем создания и развития основ российской фундаментальной науки и значительного расширения системы образования.

Вопросы и задания

1. Почему Академия наук считалась не только центром науки, но и образования?2. Почему М. В. Ломоносова называют ученым-энциклопедистом? Какие его открытия вы считаете главными?

3. Назовите крупнейшие достижения русских ученых в области естественных наук.

4. Дайте определение роли академических экспедиций в развитии отечественной науки.

5. Назовите основные типы образовательных учреждений России в XVIII веке.

Документ

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II ПО ПОВОДУ УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

30 сентября 1783 года

Княгиня Катерина Романовна! Прочитав доклад Ваш о заведении Российской Академии, Мы о особливым удовольствием приемлем в нем Вами представляемое, повелевая первое: председательство в ней препоручаем Вам на основании, в докладе Вашем изображенном. Второе: составить сию Академию из желающих принять на себя добровольно сей труд, да и впредь наполнять оную таковыми же желающими, кои нужныя знания и способности иметь будут. Третье: о потребных суммах указ Наш дан будет, обращая в число их деньги, положенные на Комиссию для переводов, которая ныне не нужна будет. Четвертое: приемля сию Академию под покровительство Наше, Мы позволяем сделать для нее подробныя раз- поряжения и наставления, заимствуя оныя из плана, Вами поданного. Впрочем желая Вам в предлежащем полезном обществу деле добрых успехов, пребываем Вам благосклонны.

Вопросы к документу

1. Какие условия открытия Российской академии указывались в резолюции императрицы?

2. Кому была адресована эта резолюция?

Запомните новые слова

МОРТИРА — артиллерийское орудие с коротким стволом.

ОБСЕРВАТОРИЯ — научное учреждение, оборудованное для проведения астрономических исследований.

РЕГИОН — район, территория.

РИТОР — оратор, специалист в области художественной прозы.

СУППОРТ — устройство для закрепления и перемещения режущих инструментов.

ß

Художественная культура в России

Особенности развития художественной культуры

Главной особенностью и характерной чертой развития отечественной художественной культуры в XVIII веке стало достижение сплава «европеизма» и национального своеобразия.

Впервые в русской истории интерес к художественной культуре оказался настолько велик: литературные произведения читались теперь не только в светских салонах, но и в среде зарождающейся интеллигенции (учителей, чиновников, парикмахеров и т. п.); нормой жизни «просвещенного» общества стали спектакли и музыкальные вечера; признаком хорошего тона и даже модой стало коллекционирование книг, картин, фарфора.

В развитии художественного творчества в XVIII веке можно выделить эпоху барокко (40—50-е годы) и эпоху классицизма (вторая половина века).

Литература

Рубежом в развитии отечественной литературы стала середина XVIII века, когда сложилась развитая система жанров — ода, басня, элегия, трагедия, комедия, повесть, роман.

Главными отличительными чертами этого времени были также новый литературный язык и новая система стихосложения.

Основоположником нового стихосложения, лежащего в основе современной русской поэзии, был Василий Кириллович Тредиаковский (1703—1768).

У истоков новой русской драматургии стоял автор первых русских трагедий и комедий, директор Российского театра в Петербурге Александр Петрович Сумароков (1717—1777). Им были созданы 9 трагедий и 12 комедий, а также около 400 басен. Сюжеты большинства трагедий были взяты им из русской истории («Дмитрий Самозванец») и выдержаны в классическом жанре. Большой популярностью у современников пользовались его басни (притчи), написанные живым, близким к разговорному языком. Часто они образно критиковали пороки крепостнической системы, противником который был Сумароков.

Влияние идей Просвещения, крестьянской войны Пугачева, а затем и Французской революции привело к тому, что писатели последней трети века посвящали свои произведения острым социальным и политическим проблемам. Денис Иванович Фонвизин (1744—1792) обличал невежество и произвол помещиков в комедии «Недоросль». Гаврила Романович Державин (1743—1816) в оде «Фелица» пытался создать образ «идеального монарха», сравнения с которым не выдерживали современные ему правители. Державина, который едко высмеивал знатных бездарей и бездельников, Пушкин назвал «бичом вельмож». В своих патриотических одах Гаврила Романович прославлял победы русской армии. Суворова он называл «вождем бурь полночного народа».

Начало сентиментализма в русской литературе связано с именем Николая Михайловича Карамзина (1766—1826). В своей повести «Бедная Лиза» он сумел доказать простую истину — что «и крестьянки любить умеют» и готовы отдать за любовь свою жизнь.

Александр Николаевич Радищев (1749— 1802) первым из русских писателей в художественной форме поставил проблему необходимости ликвидации самодержавия и крепостничества. В книге «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) он дал такие яркие картины произвола и беззакония, творившихся в стране, что Екатерина II сочла его «бунтовщиком похуже Пугачева», а суд приговорил к смертной казни. Лишь опасения потерять в Европе образ «просвещенной» государыни заставили ее «всего лишь» сослать Радищева в Сибирь.

Большую популярность имели журналы, издававшиеся Николаем Ивановичем Новиковым (1744—1818), «Трутень» и «Живописец», в которых он средствами сатиры бичевал пороки крепостничества.

Новым явлением в литературе стало и то, что писать стремились все — от самой императрицы Екатерины II до купцов и простолюдинов. Это говорило о том, что интерес к литературе становился массовым.

Театр

До середины XVIII века при царском дворе и во дворцах вельмож выступали в основном иностранные труппы. Однако подъем русской национальной культуры делал необходимым создание русского театра.

Уже при Елизавете Петровне возникли театры при учебных заведениях Петербурга (Шляхетском корпусе) и Москвы (в университете).

Всероссийскую славу имели постановки ярославского актера и режиссера Федора Григорьевича Волкова (1729— 1763). Наслышанная о его успехах Елизавета Петровна вызвала труппу Волкова в Петербург, где в 1756 году был учрежден «Русский для представления трагедий и комедий театр», в котором Волков стал не только актером и режиссером, но и декоратором, а с 1761 года —директором. Это был первый русский профессиональный постоянный публичный театр.

Одной из ярких особенностей театральной жизни в XVIII веке стало появление крепостных театров, в которых играли крепостные актеры. Наиболее известными были крепостные театры графов Шереметевых в Кускове и Останкине, князей Юсуповых в Архангельском. Талантами и богатством постановок они порой превосходили казенные театры. Московских крепостных актрис П. И. Ковалеву- Жемчугову, Т. В. Шлыкову-Гранатову приезжали слушать специально из Петербурга.

Музыка

Уже в Петровскую эпоху развивалось домашнее музицирование на клавесинах и столовых гуслях.

При Анне Иоанновне была впервые создана придворная опера, в которой пели итальянские и французские певцы. Авторами музыки были также преимущественно итальянские мастера.

В середине века оперные постановки ставились не только в столицах, но и в провинциальных городах, а также в крепостных театрах.

При Екатерине II появились первые русские композиторы. Наиболее популярными были оперные произведения Дмитрия Степановича Бортнянского (1751 —1825) «Празднество сеньора», Василия Алексеевича Пашкевича (1742—1797) «Скупой», Евстигнея Ипатовича Фомина (1761 —1800) «Ямщики на подставе» и др.

Большой популярностью пользовались концерты русской народной музыки. Бортнянский выступил создателем русского хорового концерта.

Живопись и скульптура

XVIII век стал периодом расцвета отечественной живописи и скульптуры.

Картины отличались разнообразием жанров: от традиционных портретов и исторической живописи до театральных декораций, пейзажей, натюрмортов, сцен из народной жизни.

Наиболее известными мастерами исторической живописи были Антон Павлович Лосенко («Владимир перед Рогнедой») и Григорий Иванович Угрюмов («Избрание Михаила Федоровича на царство», «Взятие Казани»).

В развитии портретной живописи проявились две особенности: все большее внимание к повседневному быту людей и повышение художественного мастерства. Даже на парадных портретах крупные государственные деятели и царствующие особы представали простыми людьми.

Одним из известных мастеров был Алексей Петрович Антропов (1716—1795). Он обычно изображал людей среднего и пожилого возраста, выделяя их волевые качества, достоинство, уверенность в себе. Такими были парадные портреты императора Петра III, архиепископа Кулябки. Антропов явился одним из основателей нового жанра живописи — камерного (небольшого) портрета (особенно интересен в этом плане портрет А. М. Измайловой).

Мастером портретного жанра был также Иван Петрович Аргунов (1729 — 1802), создавший галерею парадных изображений графов Шереметевых. Однако особенно славились его портреты простых современников — архитектора Ветошкина и его жены, супругов Хрипуновых и др. Его сын Николай Иванович Аргунов (1771 — 1829) прославился образами крепостных актрис графов Шереметевых (в частности, Т. В. Шлыковой-Гранатовой).

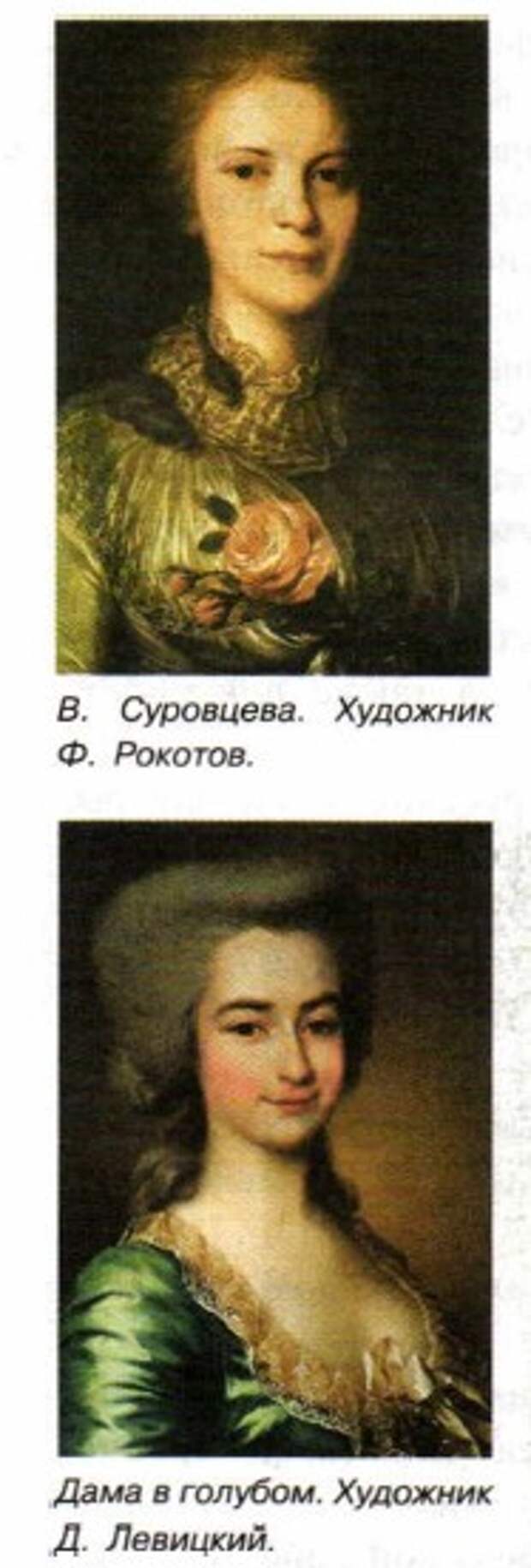

Особая душевная тонкость и многогранность личности отличала картины, написанные Федором Степановичем Рокотовым (1735—1808). Написанные им парадные портреты Екатерины II, ее сына Павла, графа Г. Г. Орлова отличало высокое мастерство. Выразительны были и камерные портреты (особенно А. П. Струйской).

Дмитрий Григорьевич Левицкий (1735—1822) был учеником А. П. Антропова. Его работам была присуща яркая индивидуальность образов. Он создал глубокие по содержанию портреты деятелей эпохи Просвещения Д. Дидро и Н. И. Новикова, галерею портретов воспитанниц Смольного института, которых он изобразил танцующими, поющими, музицирующими.

Новые черты в живописном искусстве проявились в творчестве Владимира Лукича Боровиковского (1757—1825). Будучи автором в основном камерных портретов (лучший из них — портрет М. И. Лопухиной), он впервые дает на них, кроме изображенного образа, также пейзажный фон.

В самом конце века появляется целое направление в живописи, представленное картинами крестьянской жизни, портретами крестьян. Такими были, например, работы М. Шибанова «Крестьянский обед», «Свадебный сговор» и др. Они отражали идеи модного тогда сентиментализма, проявлявшегося здесь в идеализации крестьянского быта.

Во второй половине XVIII века были заложены основы русской скульптуры. Ее основоположником и крупнейшим представителем был Федот Иванович Шубин (1740—1805). Ему не было равных в виртуозном проникновении во внутренний мир своих персонажей и умении создать из мрамора тончайшие черты их образов. Наиболее удачными работами были бюст А. М. Голицына, статуя «Екатерина-законодательница», бюсты М. В. Ломоносова, Павла Петровича, А. А. Безбородко, П. А. Румянцева-Задунайского и др.

Впервые на улицах столицы появляются памятники, поставленные в честь выдающихся деятелей. Одним из шедевров мировой скульптуры стал «Медный всадник» Э. Фальконе, установленный в центре Петербурга в честь Петра I.

Практически все правители России XVIII века внесли большой вклад в собирание произведений художественной культуры. На покупку картин и скульптур, изделий декоративно-прикладного искусства не жалели денег даже в самые сложные периоды военного лихолетья. На этой основе возникла крупнейшая художественная коллекция петербургского Эрмитажа.

Художественные коллекции были собраны также в Москве, Ярославле и некоторых других городах страны.

Архитектура

В творчестве крупнейших русских архитекторов XVIII столетия были воплощены лучшие национальные традиции русского зодчества, обогащенные мировым наследием.

Самой крупной фигурой в архитектуре XVIII века был Варфоломей Варфоломеевич Растрелли (1700—1771). Он родился в Италии в семье скульптора. Вместе с отцом 16-летним юношей приехал в Россию. Он был автором крупнейших дворцовых ансамблей, построенных в Петербурге и его пригородах: Зимнего дворца, Большого дворца в Петергофе, Большого Екатерининского дворца в Царском Селе, дворца Строгановых, Смольного монастыря, Андреевской церкви в Киеве. Они были выполнены в стиле барокко, для которого характерно обилие колонн, пышность внешнего и внутреннего убранства зданий, обилие лепных украшений.

Основоположником русского классицизма был Василий Иванович Баженов (1738—1799). По его проектам были построены Дом Пашкова в Москве, Царицынский дворцовый ансамбль под Московой, Михайловский замок в Петербурге, несколько церквей. Характерной особенностью его творчества было то, что он первым предложил органично вписывать архитектурные сооружения в пейзаж или городскую среду.

Матвей Федорович Казаков (1738—1812) был помощником и учеником Баженова. По его проектам были возведены здания Сената в Московском Кремле, Московского университета, Голицынской и Павловской больниц, дом-усадьба Демидовых, Петровский дворец. Он создал одно из известнейших и красивейших зданий Москвы — дом князей Долгоруких, переданный затем Дворянскому собранию (Дом Союзов).

Иван Егорович Старов (1745—1808) известен реконструкцией Александро-Невской лавры, строительством ряда усадеб под Петербургом. Однако самым крупным и известным его творением стал Таврический дворец со множеством богато убранных помещений, зимним садом. Он был построен по заказу Екатерины II и подарен Г. А. Потемкину за героические победы, одержанные им в ходе русско-турецких войн.

Особенностью архитектуры второй половины XVIII века стало развитие ансамблевой застройки не только столичных площадей, но и губернских и уездных городов. В центре всегда были административные здания — губернаторский дворец, здание судебных органов, а также собор, театр, больница, гимназия, библиотека. Это вело к тому, что город становился центром новой культуры.

Итог

Художественная культура XVIII века нагляднее всего свидетельствовала о том, что Россия за короткий срок превратилась не только в великую военную державу, но и в одну из крупнейших и признанных культурных держав Европы.

Вопросы и задания

1. Каковы были особенности развития художественной культуры в XVIII веке?

2. Какие жанры в русской литературе сложились к концу века?

3. Почему мы считаем основателем русского театра Ф. Волкова?

4. Какие жанры живописи были наиболее популярны во второй половине века?