Сражение в северных водах. Время подводить итоги

Кодекс викинга гласил…

Драккар, не знавший поражений, был не обязан уступать дорогу супертанкерам класса LR2.

По другой версии, потомки Эрика Рыжего пренебрегали современными средствами судовождения. Подобно своим предкам, они вели «драккар» вслед за выпущенной с борта птицей, надеясь, что птица покажет, где берег.

Здесь сутки солнце не заходит,

Не видно звёзд, изменчив ветер...

Лишь против ветра вёсла ходят.

О. Хуторянский

Согласно третьей версии, потопление «Хельге Ингстад» — не простая случайность. Над кораблём витала зловещая тень зарина — в 2013 году фрегат участвовал в операции по вывозу химического оружия из сирийской Латакии.

Четвертая, самая правдоподобная версия — на мостике «Хельге Инстад» присутствовал американский офицер, направленный по программе обмена (NATO Personal Exchange Program). Не понимавшему по-норвежски американцу были доверены полномочия по управлению фрегатом, что и стало причиной навигационной катастрофы.

Но теперь это не важно.

Серия фрегатов «Фритьоф Нансен»

По сути, это все, на что могут рассчитывать норвежские ВМС. Таких фрегатов было пять единиц. Теперь осталось только четыре.

Из-за халатности норвежцы в мирное время лишились пятой части своих ВМС!

Ленты новостей смаковали утопление «Хельге Ингстад», но нигде не указывалось, что это был за корабль.

Пятёрка «Нансенов» строилась в 2003-2011 годах (от закладки первого до ввода в строй последнего), чтобы у норвежской нации было хоть что-то, на чём можно выйти в Мировой океан. Собственно, это произошло впервые. Никогда в прошлом Норвегия не имела столь крупных и совершенных боевых кораблей.

На момент рождения проекта НАТО находилось в состоянии глубокого анабиоза.

Если бы «Нансены» строились в текущих условиях, их технический облик и состав вооружения получились бы иными.

Боевые возможности фрегатов были намеренно ограничены. Разумеется, «ограниченность» — понятие условное. По боевым возможностям «Нансен» сопоставим с флотами многих развивающихся стран. Ведь в основе фрегата-переростка лежит весьма примечательный корабль — американский «Берк».

В среднем 3,5 года с момента закладки до момента вступления в строй. Темпы постройки не вызывают удивления: норвежские фрегаты строились в Испании силами Navantia. В основе лежал готовый проект «Альваро де Базан» — уменьшенная копия «Орли Берка» для испанских ВМС, с высокой степенью унификации систем и вооружений между ними. Еще один представитель этого «подкласса» — австралийский эсминец ПВО типа «Хобарт».

Каждая из перечисленных стран «обкромсала» исходный «Бёрк» в меру своих представлений о роли и величии собственных флотов.

Норвежцы получили то, что хотели: патрульный корабль дальней морской зоны с очень сокращенными даже по сравнению с «Альваро де Базаном» вооружением и возможностями.

Из всех наций, эксплуатирующих корабли с «Иджисом», норвежцы были единственными, кто поскупился на полноценный радар. Для норвежских ВМС была создана уменьшенная версия SPY-1F с поперечными размерами антенн 2,4 метра (вместо 3,7 м для базового SPY-1D).

Количество приёмо-передающих элементов сократилось с 4350 до 1856, а инструментальная дальность обнаружения снизилась на 54%. Конечно, даже при таких ограничениях речь идет о 324 км по дальности и 61 км по высоте при обнаружении «типовой цели» (как правило, означает крупный радиоконтрастный объект размером с Б-52).

Меньшие массогабариты антенн позволили установить их на большей высоте, что стало утешительным бонусом за слабые энергетические возможности.

«Нансен» оснащен всего одной пусковой установкой на 8 ячеек — в 12 раз меньше, чем у прародителя «Бёрка», при двукратной разнице в водоизмещении этих кораблей!

Вертикальные шахты занимают зенитные ракеты малой/средней дальности ESSM, всего 32 единицы. Дальность поражения ESSM (50 км) может представлять угрозу даже для самолетов-носителей, тем не менее, возможности ПВО фрегата выглядят несуразно на фоне других Иджис-кораблей.

Ударное вооружение — малогабаритные противокорабельные ракеты NSM (Naval Strike Missile), разработанные норвежской компанией Kongsberg. Всего 8 единиц, запускаемых с направляющих на верхней палубе. 400-килограммовые «изделия» с дальностью полета 100 морских миль, оснащенные относительно слабой боевой частью (125 кг, половина из которых — масса оболочки БЧ).

Описание артиллерийского вооружения займет ровно одно предложение. «Погремушка» калибра 76 мм, в силу ничтожного могущества пригодная только для салютов и предупредительных выстрелов.

«Нансен» сопоставим со своим прародителем «Бёрком» только по возможностям противолодочной обороны. Объяснение элементарно. Средства ПЛО значительно дешевле средств ПВО.

Норвежские фрегаты получились на редкость слабо вооруженными единицами, учитывая их немалые размеры (длина 135 м, водоизмещение свыше 5000 тонн) и наличие доступа к лучшим мировым технологиям. Но у норвежских ВМС собственные приоритеты.

Фрегату «Хельге Ингстад» не пригодилось ни его оборонительное вооружение, ни выдвижное подруливающее устройство для маневрирования в узких фьордах. Единственное, что имело значение в той ситуации, — 13 водонепроницаемых отсеков. Но даже они не помогли.

В ходе международных морских учений Trident Juncture 2018 силы НАТО потеряли фрегат. Однако мы своими действиями (или бездействием) помогли натовцам «уравнять счет».

Флот получил удар доком

Из представленной информации до сих пор не представляется возможным понять, что же произошло той ночью на СРЗ №82 в Росляково.

По одной из версий, командование СФ приняло решение о подготовке ТАКР «Адмирал Кузнецов» к кратковременному выходу в море с целью ответа на военно-морскую провокацию Trident Juncture — демонстративно и намеренно проводимые маневры вблизи границ России. Плавучий док ПД-50 был притоплен, авианесущий крейсер снят с кильблоков и швартов и начал выдвижение из ворот дока. В этот момент все и произошло. Док продолжал тонуть с креном и дифферентом, обрушились краны, о дальнейшем развитии событий можно узнать со страниц СМИ.

По другой версии, нештатное погружение ПД-50 произошло безо всякого вмешательства со стороны работников завода. Единственная заслуга — успели вовремя отдать швартовы и вывести авианосец из разрушающегося дока.

В рамках сложившейся практики отрицательной селекции предлагаю пригласить в Росляково всё руководство ОСК для вручения наград и медалей за «выдающийся вклад в развитие судоремонтной промышленности».

Причину ЧП связывают с потерей электроснабжения из-за столь редкого и необычного для Мурманской области явления, как обильный снегопад и налипание снега на провода.

Официальное объяснение причин аварии ПД-50 просто чудовищно. За такое признание можно пойти под трибунал.

Ответственные лица хоть понимают, в чём признались на всю страну?

Судоремонтное предприятие проводит докование и ремонт кораблей с ядерными силовыми установками и ЯО на борту, не имея резервных источников энергии.

Не требуется пояснений, чем чревато нештатное срабатывание или приостановка работы оборудования во время ремонтных работ при внезапном обесточивании дока.

Военно-морская история помнит случай: там тоже имелось и нарушение ТБ, и старая инфраструктура, и кран в главной роли. Попытка очистить уплотнительное кольцо крышки реактора подлодки. В результате покачнувшийся на волне плавкран выдрал крышку вместе с управляющими стержнями. Реактор мгновенно вышел в пусковой режим и уничтожил всех находившихся вблизи (см. «Радиационная авария в бухте Чажма»).

В тот раз причиной был прошедший вблизи катер, поднявший волну. В этот раз — снег, налипший на провода.

Менеджеры ОСК по-максимуму оптимизировали завод, включая средства на обязательные резервные генераторы.

Выгружают ли подлодки Северного флота ракеты перед постановкой на доковый ремонт? Да это секрет Полишинеля!

В декабре 2011 года случилось возгорание деревянных лесов, возведенных вдоль корпуса ракетоносца К-84 «Екатеринбург» во время его нахождения в том же доке ПД-50. Сразу после ЧП поврежденная лодка была выведена из дока и отправлена в бухту Окольная, а затем — в бухту Ягельная. Где расположены базы хранения баллистических ракет подводных лодок. Едва ли подводный крейсер готовился к приему боекомплекта для выхода на боевое патрулирование: ведь К-84 предстоял длительный трехлетний ремонт.

В целом пренебрежение выгрузкой боекомплекта при постановке в док — известная общемировая практика, периодически приводившая к ослепительным и оглушительным последствиям.

Что ж, вернемся к событиям прошлой осени.

Хочется верить

«Потеря электроснабжения» из-за «налипание мокрого снега» — первое и не самое удачное оправдание, пришедшее в голову ответственных лиц. Попытка переложить ответственность за ЧП на природный катаклизм.

Плавучий док ввиду своего возраста (40 лет, из которых половина пришлась на не самые лучшие времена) явно имел течи в подводной части корпуса. Все выделяемые средства на ремонт осваивались иным образом. Не исключено, что в последнее время ПД-50 держался на плаву только за счет насосов, непрерывно откачивавших воду. Наконец, 30 октября поступление воды превысило критическое значение, и док утонул. Так и родилась идея с потерей электроснабжения. Виноваты не мы, а погода.

Впрочем, такое описание также плохо подходит месту, где производился ремонт атомоходов и РПКСН с оружием на борту.

Прошло ровно полгода

Пострадавшие стороны воздерживаются от дальнейших комментариев. Хотя последствия были понятны уже с первого дня.

Норвежский фрегат подняли в начале марта и до сих пор не знают, что делать с утопленником. Обширные разрушения правого борта, касание скалистого дна, полгода в соленой морской воде под ударами волн. Ремонт будет сопоставим по стоимости с постройкой нового фрегата. Скорее всего, восстановят, из соображений престижа. В истории случалось и не такое (невероятное воскрешение «Кассина» и «Доунса», восстановление сгоревшего крейсера «Белкнап»).

С утратой фрегата ВМС Норвегии значительно ослабели, но на морских силах НАТО эта потеря сказалось мало — в составе флотов европейских стран имеются около 40 подобных кораблей.

С другой стороны, учитывая очевидное техническое состояние, возраст и повреждения, полученные при погружении (чтобы было понятнее — падении 100-тысячетонной конструкции на дно), сроки подъема и ввода ПД-50 в строй будут сопоставимы с постройкой нового дока.

ПД-50 был построен в Швеции, которая в условиях имеющихся санкций ничего строить не станет. Помощь в создании нового ПД может оказать только Китай.

К примеру, летом прошлого года на дальневосточный ССЗ «Звезда» был доставлен плавучий док, построенный китайской компанией Beihai Shipbuilding в рамках интересов консорциума в составе Роснефтегаза, Роснефти и Газпромбанка. Основное предназначение — обслуживание газовозов, танкеров и нефтяных платформ. Китайский док вдвое уступает по грузоподъемности ПД-50 (40 тыс. тонн вместо 80 тыс. тонн), однако сам прецедент с покупкой дока продемонстрировал возможность сотрудничества с КНР по данному вопросу.

Все упирается в сроки принятия решения. В настоящее время не имеется никаких свидетельств ведения переговоров о приобретении замены для ПД-50. Вероятно, руководство ОСК сперва хочет понять затонувший док и оценить шансы на его возвращение в строй.

А время идет

Единственный док, способный принимать ТАВКР «Адмирал Кузнецов» находится на Дальнем Востоке. Док ПД-41 грузоподъемностью 80 000 тонн был построен в Японии в 1978 году. Руководство ВМФ вряд ли решится на перевод «Кузнецова» в его имеющемся состоянии на Тихий океан, где отсутствует инфраструктура для базирования ТАВКР и его авиакрыла. Также неизвестно, позволит ли техническое состояние дока проводить докование авианосца.

Буксировка ПД-41 через весь мир на Северный флот представляется еще более неординарной задачей.

Докование «Кузнецова» в осушенном бассейне «Севмаша» (подобно «Баку-Викрамадитье») может рассматриваться только как временное, одноразовое решение. Постоянное и регулярное обслуживание ТАВКР в таких условиях невозможно.

Если вопрос с приобретением нового плавучего дока не решится в течение нескольких лет, вероятно, ВМФ придется попрощаться с единственным авианосцем.

Вот вкратце последствия «морского боя», при котором морские силы НАТО и ВМФ России причинили сами себе серьезные потери.

=0=0=

О необходимости сокращения типов подводных лодок

(Из статьи «Прошлый век. Чем обернётся для России отказ от анаэробной установки».)

Строгая унификация зарубежной техники и разнобой в составе отечественного флота — это вообще не новость, а данность. За рубежом уже давно научились строить серии однотипных кораблей, конструкции которых не устаревают и не требуют изменений на протяжении десятков лет.

На этом можно было и завершить. Однако...

* * *

В системе классификации зарубежных кораблей встречаются понятия «Бэч», «Блок», «Фаза» или «Флайт» (1, 2, 3…), означающие различные модификации одного и того же проекта.

Я написал «одного и того же проекта»? Простите, повторил сложившееся заблуждение.

Реализация программы «Вирджиния» растянулась почти на 30 лет. Когда в строй вступит последняя субмарина, срок службы головной подойдет к концу. Отсюда простой вопрос. Кто-то всерьез считает, что янки на протяжении тридцати лет собрались «штамповать» одну и ту же конструкцию?

Конечно же, нет. Под именем «Вирджиния» скрываются сразу три разных типа многоцелевых ПЛА.

«Вирджиния» «Блок-1» и «Блок-2» — «оригинальная» серия из 10 кораблей. Различия между первыми «блоками» заключались в особенностях сборки подлодок из готовых секций и оформлении закупок.

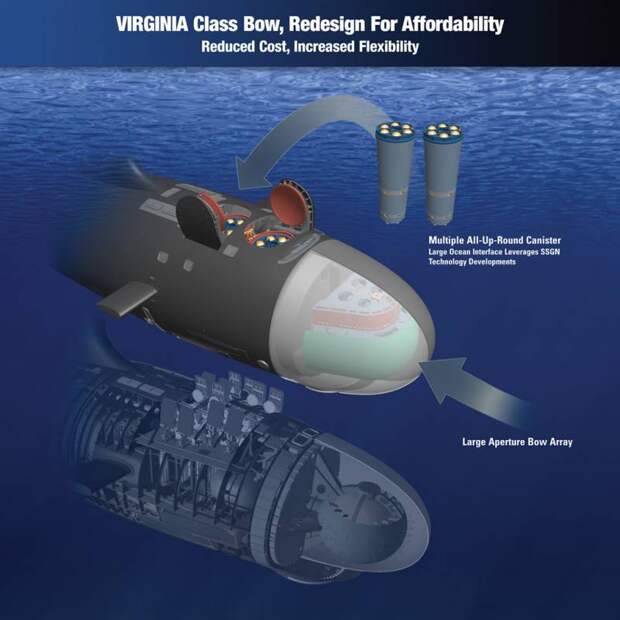

«Вирджиния» «Блок-3» и «Блок-4» — серия из 18 единиц, которые можно смело считать отдельным проектом. Согласно морской традиции, их можно назвать подлодками типа «Норт-Дакота», по имени головного корабля.

У них перестроена вся носовая часть: вместо сферической ГАС впервые в мировой практике установлена подковообразная антенна LAB (Large Aperture Sonar). Иными словами, при постройке «Блока-3» был затронут ключевой компонент подводной лодки. Указанные перемены в облике ГАК неминуемо повлекли глобальные изменения в работе БИУС, вычислительных комплексов и средств управления оружием.

Одновременно с ГАС подвергся ревизии состав вооружения — вместо 12 отдельных ракетных шахт в носовой части каждая «Вирджиния Блок-3» получила по два шестизарядных «револьвера».

Совершенствуются эксплуатационные качества и гидроакустический облик «Вирджиний» — предпоследняя субмарина «Блок-3» и все последующие «Блок-4» (вероятно) будут оснащены водометом новой конструкции, построенным с применением композитов.

Последняя подсерия, «Блок-5», или «Вирджиния VPM», — вообще отдельная история. Её корпус длиннее предшественников на целых 25 метров, со всеми вытекающими изменениями в системах управления подлодкой и её характеристиках.

VPM, или Virginia Payload Module, означает врезку дополнительного отсека в средней части с четырьмя шахтами большого диаметра (по семь «Томагавков» в каждой). С учетом изменений, которые достанутся «Блоку-5» в наследство от «Блока-3» и «Блока-4», и других, пока еще неподтвержденных, но ожидаемых инноваций грядущего десятилетия, степень различий между «Вирджиниями» первой и последний подсерий будет соответствовать не просто кораблям разных типов, но разных поколений!

Сторонники официальной точки зрения могут не согласиться, сославшись на унификацию по отдельным узлам и единую силовую установку всех «Вирджиний» (реактор типа S9G).

В таком случае все многоцелевые ПЛА российского флота — пр. 945 «Барракуда», пр. 945А «Кондор», пр. 971 «Щука-Б», а также перспективные 885 и 885М («Ясень») можно тоже считать модификациями одного проекта. ГЭУ всех советских/российских подлодок на протяжении последних 40 лет неизменно состоит из ядерной паропроизводящей установки ОК-650 на основе водо-водяного реактора на тепловых нейтронах тепловой мощностью 180-190 МВт.

Далее.

Реализация кораблестроительных программ занимает десятилетия. На сегодняшний день, помимо 17 «Вирджиний», 3 «Сивулфов» и 4 «Огайо», перестроенных в носители конвенционного оружия, в боевом составе флота США эксплуатируются 32 ПЛА типа «Лос-Анджелес», строительство которых завершилось в 1996 году. Ввиду своих очевидного количества и высоких боевых качеств «Лоси» продолжат быть основным проектом многоцелевой ПЛА как минимум еще десяток лет. Потом произойдет неизбежное — их нишу займут морально устаревшие к тому времени «Вирджинии», которым придется нести службу наряду с подлодками уже следующего поколения.

Ни о какой «единой многоцелевой лодке будущего» не может идти и речи. Это невозможно чисто по организационным причинам.

Что касается «Лос-Анджелесов», их строили на протяжении 24 лет, и в результате получился веселый зоопарк.

Официально все «Лоси» делятся на три подсерии (Flights 1-3). Последнюю подсерию иногда называют «Улучшенный Лос-Анджелес». На самом деле от «Лос-Анджелеса» там осталось немного, и можно говорить о самостоятельном проекте. Единственное, что изменилось, — изменилось всё.

Перекомпоновка носовой части была вызвана желанием разместить на борту 12 крылатых ракет в вертикальных пусковых установках.

Изменился БИУС (фактически на первых лодках проекта единая информационно-управляющая система отсутствовала).

Внешне «Улучшенный Лось» отличим по отсутствию по бокам рубки горизонтальных рулей глубины — их перенесли в носовую часть корпуса. Для обеспечения возможности всплытия во льдах.

Обновился гидролокатор. В составе вооружения лодки появились новые виды оружия (мины «Кэптор»). Была изменена конструкция активной зоны реактора и механизмов ГЭУ (Performance Machinery Program Phase I).

Наряду с официальными подсериями существовали малоизвестные «коллекционные» экземпляры «Лосей». Подобно нашим экспериментальным «Барракудам» с титановым корпусом, за океаном были созданы две лодки с корпусом из высокопрочной стали марки HY-100 («Олбани» и «Топека» из семейства «Улучшенных Лосей»). К слову, остальные Лос-Анджелесы» строились из стали HY-80. Данные о глубинах погружения традиционно засекречены, тем не менее, специалисты оценивают предельное значение глубины для лодок из стали HY-80 — 550 метров, для HY-100 — 690 метров.

Раз мы коснулись темы HY-100, стоит вспомнить про «белых слонов» — три подлодки типа «Сивулф», ведь именно в процессе их строительства предполагалось использовать данную марку стали. На самом деле «Сивулфов» не три, а два. Третий, «Картер», является независимым проектом. Он был построен на шесть лет позже и был длиннее своих предшественников на 30 метров.

* * *

Если исключить из расчетов экспериментальные образцы — «Комсомолец», «Гленард Липскомб», ограниченную серию смертоносных «Лир», то выяснится следующее.

В составе каждого флота в период холодной войны существовало одно магистральное направление строительства многоцелевых ПЛА. Американцы сначала строили и модернизировали «длинные» и «короткие» модификации «Стёдженов», потом четверть века модернизировали «Лос-Анджелес». Советский ВМФ двигался в том же направлении.

В отечественной практике изменения в проекте сопровождались сменой буквенных индексов, 671 → 671РТ → 671РТМ и 671РТМК. Несмотря на общую преемственность, облик, компоновку и, зачастую, применение одних и тех же механизмов и реакторов, эти лодки не считались модификациями базового 671-го проекта. И рассматривались как самостоятельные проекты.

В отличие от американцев, которые не выделяли лодки, несущие шахты с крылатыми ракетами в отдельный класс субмарин, в то время как у нас существовали несколько проектов ПЛАРК, которые считались отдельным видом морского оружия.

Основным проектом ПЛАРК были 670 «Скат» и 670М «Чайка», успешные, практичные, но малоизвестные (в отличие от рекордного «Анчара» и «Лир») субмарины, унифицированные по многим узлам с семейством 671-х. Впоследствии передавшие свою вахту 949-ым «Антеям».

В настоящее время оба класса подводных лодок (многоцелевые и ПЛА с крылатыми ракетами) слились в один-единственный проект 885 «Ясень».

* * *

Несколько слов про лодки стратегического назначения.

На протяжении всего периода холодной войны, американский ядерный арсенал располагался на борту 41 подлодок пяти различных проектов (эскадра 41 for Freedom). Пока не появилась "Огайо".

Успех ПЛАРБ «Огайо» был основан на достижениях химической промышленности США. Которая еще полвека назад представила флоту пороховые составы, способные обеспечить стабильное горение и применение в двигателях баллистических ракет. В результате многолетней эволюции БРПЛ «Поларис» и «Посейдон» было создано семейство очень удачных ракет «Трайдент-1/2».

«Трайдент» в основе своей — пороховая шашка, обмотанная стеклопластиком. Разумеется, вблизи это винтажный шедевр из 1970-х: чего стоит качающееся в двух плоскостях утопленное сопло РДТТ в каждой из трех ступеней ракеты! Среди рекордов — самая большая тяга первой ступени (91 170 кгс) среди всех твердотопливных БРПЛ, и вторая среди баллистических ракет с РДТТ после «Минитмен-3».

Но в целом пороховая бочка, которая сама же является камерой сгорания. Исключительно удобный в эксплуатации боеприпас.

Нашим конструкторам приходилось сложнее — основу морских ядерных сил традиционно составляли лодки, оснащенные БРПЛ на жидком топливе, параллельно которым делались попытки создания твердотопливных ракет и их носителей.

Жидкотопливная ракета — это сложная и дорогостоящая смесительная головка, турбонасосные агрегаты, запорная арматура. Преимущество — больший стартовый импульс. Недостаток — большая длина (горб на отечественных подлодках), трудоемкая предстартовая подготовка без возможности отмены запуска (требуется опасный процесс слива ТК, после чего испорченную ракету придется аккуратно выгрузить и отправить обратно на завод-изготовитель).

Практика показала, что для подводных крейсеров предпочтительнее более простые в эксплуатации ракеты с ТТРД.

Работы по созданию твердотопливных БРПЛ сперва привели в тупик — к созданию 90-тонных ракет и гигантских по размерам «Акул». В настоящее время, с рождением «Булавы», появилась возможность полного перехода подводного флота на ракеты на твердом топливе. В перспективе единственным типом носителя станут различные модификации подводных крейсеров проекта 955 «Борей».

* * *

Поэтому разговоры о том, как за рубежом «давно пошли по пути сокращения типов субмарин», не имеют смысла. Отечественный подводный флот также всегда стремился к созданию основного проекта многоцелевой и стратегической подлодки на основе самых удачных решений. Но на практике это выглядело совершенно иначе.

Чисто по техническим, организационным и многим другим причинам вы никогда не встретите двух одинаковых кораблей.

Настоящая проблема заключается только в том, что последние десятилетия в нашей стране не ведется серийного строительства кораблей. Гора каждый раз рожает мышь. Единичный экземпляр раз в пять лет. Поэтому сопоставлять с «Вирджинией» и её модификациями, изучать и сравнивать становится нечего.

Свежие комментарии