Сторожевой пёс Атаманова

«Но он абсолютно пустой, — говорит Александр. — Как компьютер на 4 ножках с кучей камер и ультразвуковых сенсоров. Покупатель, в зависимости от задач, сам пишет код и заставляется это работать».

Имея такую платформу, открывается огромный фронт работ, связанный с искусственным интеллектом, распознаванием объектов и взаимодействия со внешней средой. Например, чтобы она могла сама принимать решения — обойти столб, не лезть в кусты.

«Я до нового года начал с ней заниматься, купил платформу и в личном порядке начал заниматься — мне интересна и робототехника, и искусственный интеллект, — Александр является экспертом в области летающих беспилотников. — Летающие дроны — та же собака, у которой вместо лап четыре пропеллера. Практически то же самое, только движитель другого типа».

В реальных боевых действиях такая собака вряд ли будет полезна, но для патрулирования или охраны территории, бегать по заданному маршруту она вполне годиться, говорит Александр. Одна из самых сложных задач — обеспечить безопасность применения, чтобы она не развернулась и не начала стрелять по своим; тройной контроль спуска, защищенный радиоканал — все это присутствует на сторожевом роботе.

В собаке в изначальной комплектации стоит куча камер — по 4 камеры на каждой стороне.

Также с каждой стороны стоят сонары — если ты к ней приближаешься, она отходит. Но собака довольно близорукая, и для того, чтобы вести стрельбу, сверху пришлось устанавливать дополнительный «дальнозоркий» прицельный комплекс.«Сама собака легкая и маленькая, поэтому на неё не установить большие калибры, мы установили оружие подходящего калибра 9x19 мм, — говорит Атаманов, — но для охраны можно использовать и травматическое оружие, это не летально и у него отдача меньше».

Кремниевое оружие: тест-драйв старинных пушек в наше время

Стрельба из исторического дульнозарядного оружия отличается от стрельбы из современной винтовки или автомата примерно так же, как самостоятельное музицирование на гитаре от прослушивания музыки на хостинге.

Стрелок, держащий в руках кремневый мушкет, совершает большую часть тех действий, которые для автоматчика спрятаны внутри ствольной коробки. Заряжание и выстрел для любителя — это непросто нажимание на спуск, но своего рода творчество, прикосновение к истории. С этим поэтичным напутствием я и взялся за оружие. Посмотрим, что из этого вышло.

Заряжай: как стрелять из кремниевого ружья

У меня в руках настоящее кремневое ружье. Точнее, почти настоящее — реплика, сделанная на современном оборудовании и из современных материалов, но по чертежам начала XIX века. Вполне возможно, что знатоки оружия нашли бы пресловутые десять отличий, но на взгляд дилетанта все достоверно. Теперь из ружья надо выстрелить, а для этого его сначала необходимо зарядить.

Первое, что нужно сделать с дульнозарядным оружием, — проверить, не заряжено ли оно уже. Эта мера предосторожности уместна даже в мирной обстановке, в бою же повторное заряжание было явлением очень частым. После сражения при Геттисберге в ходе Гражданской вoйны в США не менее половины найденных на поле боя винтовок были заряжены дважды, а одна — 23 раза! Да что там винтовки! В январе 1879 года комендоры английского броненосца Thunderer, не заметив осечки на учебных стрельбах, повторно зарядили 12-дюймовое (305 мм) орудие. Последовавшим «выстрелом» разорвало ствол пушки и убило 12 человек. Дабы не повторить их судьбу, беру шомпол и промеряю им глубину. Он должен войти в ствол до отметки — колечка из изоленты. Порядок!

Теперь надо засыпать в ствол порох из «патрона». Два века назад патрон представлял собой бумажный цилиндрик с порохом и пулей, перевязанный ниткой. Боец носил с собой примерно 40 штук. Заряжая ружье, он вскрывал патрон и распределял порох между основным зарядом (в ствол) и затравочным (на запальную полку). Бумага обычно отправлялась вслед за порохом или пулей, играя роль пыжа, а надорвать ее перед этим надо было зубами. В середине XIX века эта деталь курьезным образом отразилась на ходе мировой истории: одним из непосредственных поводов к восстанию сипаев в Индии стало то, что поступившие в войска бумажные патроны были пропитаны смесью свиного и говяжьего жира. Сипаи были либо мусульманами, либо индуистами — дальше можно не объяснять.

Сейчас аналогом патрона служит пробирочка с крышкой. Заряжать ружье прямо из пороховницы в прежние века запрещалось уставом, а сегодня — правилами техники безопасности. После выстрела в стволе могут остаться тлеющие частички, а порох горит быстрее, чем сыпется вниз. Если в моих руках вспыхнет содержимое незакупоренной баночки, я отделаюсь легким испугом и, возможно, легким ожогом. А если вся пороховница — то этот текст останется неоконченным.

Порох насыпан. Теперь надо разместить на дульном срезе прокладку из тонкой тряпочки, положить на нее пулю, затолкать это сооружение в дуло специальным стартером (поршень с рукояткой), а затем прибить его до конца шомполом. Пехотинец XV-XIX вв.еков не стал бы так заморачиваться — в армиях тех веков круглую свинцовую пулю просто клали в ствол и досылали до места, сильно ударив прикладом фузеи по земле. В XVI веке французскому или испанскому аркебузиру даже не полагался персональный шомпол — его надо было просить у сержанта. Калибр пули всегда чуть меньше калибра ствола, а в те времена это «чуть» было побольше нынешнего — отчасти специально, отчасти из-за несовершенства измерений. Еще в начале XIX века полки русской армии, заказывая боеприпасы, прилагали вместо измерений калибра оттиск дульного среза на бумаге — так было надежнее. Конечно, баллистика пули, болтающейся внутри ствола, далека от идеала, но перед солдатом тех времен была цель, по которой было сложно промахнуться: сплошная стена из таких же, как он, пехотинцев. Рассыпной строй в «дульнозарядную эпоху» был, увы, невозможен — тогда пехота стала бы легкой добычей вражеской конницы.

Изящное решение с уплотнителем пришло в голову не воинам, а охотникам, осваивавшим просторы Сибири и Америки. Для них неточный выстрел был бесполезным, и отвечать за него приходилось перед кошельком, а не командиром. Для солдат же главной целью была не меткость, а скорострельность.

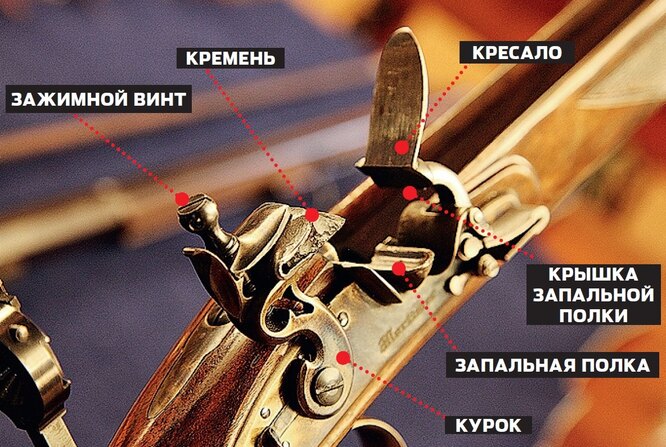

Закончив манипуляции с пулей, перехожу к замку. Обколотый кусочек кремня закреплен в курке, при спуске он бьет по кресалу, высекая искру и одновременно открывая полку с затравочным порохом. Порох вспыхивает, пламя через запальное отверстие достигает основного заряда. Щелк! — осечка... надо было кремень подточить. Солдат наполеоновской эпохи имел при себе один кремень на 10-20 выстрелов — в разных армиях были приняты разные нормы. Незатейливый вроде бы камушек имел строго определенную форму: слегка выпуклая верхняя плоскость, немного вогнутая нижняя и острие (скос). По размерам кремни делились на мушкетные, ружейные и пистолетные. А делались эти жестко стандартизированные камушки вручную. Хороший обкольщик (была такая профессия) мог сделать за день несколько сотен кремней, годовое же производство в крупных европейских странах в начале XIX века исчислялось миллионами штук.

Итак, ружье заряжено. Можно взвести курок, прицелиться и...

Впечатления: понюхал пороху

Стрельба из ружья XIX века производит сложное впечатление. Выстрел заметно громче, чем из современного оружия, но отдача неожиданно слаба — все-таки начальная скорость пули невелика, а само ружье довольно тяжелое. После выстрела или даже осечки оказываешься в облачке порохового дыма. Теперь можно утверждать, что понюхал пороху. Самое же яркое ощущение связано с тем, что кремневое ружье, в отличие от любой современной системы, стреляет не сразу: между воспламенением пороха на запальной полке и выстрелом проходит некоторое время. Я бы «на глазок» оценил эту микро-паузу примерно в четверть секунды, хотя на точность, конечно, не претендую.

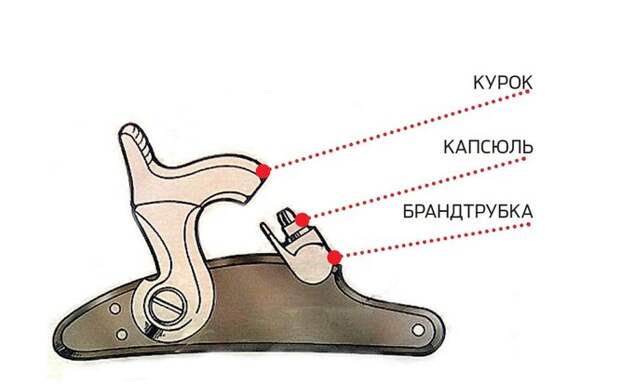

Иначе обстоит дело с капсюльным ружьем. Капсюль — это металлический колпачок, наполненный инициирующим взрывчатым веществом — смесью солей ртути и селитры. Он надевается на брандтрубку, подводящую огонь к запальному отверстию, курок бьет по капсюлю — и в отличие от кремневого ружья выстрел происходит практически мгновенно. За пределами замка серьезных различий между кремневыми и капсюльными системами нет. Существуют даже конструкции, позволяющие заменой пары деталей превратить капсюльный замок в кремневый и наоборот.

Вернемся на стрельбище. Два века назад пехотное гладкоствольное ружье давало 75% попаданий по мишени размером 180х120 см с расстояния в сто шагов. С трехсот шагов попаданий было не больше 25%, ну а стрельба на большее расстояние была напрасной тратой пороха. В нашем случае стрельба велась на 50 м, но сами мишени были современного типа, то есть значительно меньше. Попадание в мишень, и даже в «десятку», оказалось вполне достижимым делом, хотя едва ли кто-то из участников смог бы соревноваться с героями Фенимора Купера — все-таки искусство требует тренировки.

Интерес к старинному дульнозарядному оружию в последние десятилетия объединяет все больше людей по всему миру. Подсчитать количество энтузиастов точно, видимо, нельзя, но я не слишком ошибусь, если предположу, что речь идет о сотнях тысяч человек. С 1972 года проводятся чемпионаты мира по стрельбе из старинного оружия. Правда, первое десятилетие к участию допускались только владельцы оригиналов. Чемпионат по стрельбе из реплик впервые состоялся в 1983 году.

ß

5 самых мощных боевых лазерных установок

-

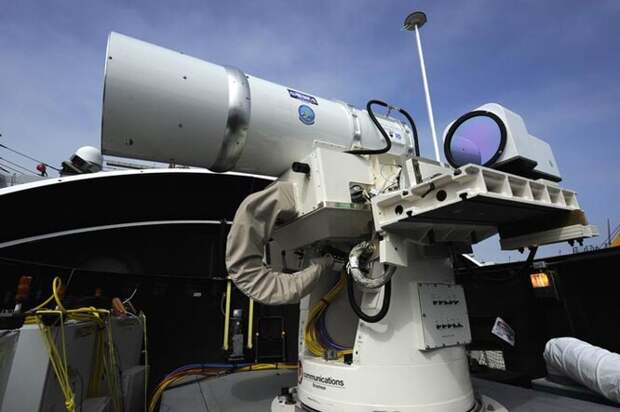

Компания Lockheed Martin создает боевой лазерный модуль, мощность которого можно наращивать путем простого добавления новых излучателей. В апреле 2104 года компания произвела и испытала боевой волоконный лазер мощностью 60 киловатт. Установка в будущем войдет в состав боевой машины HEL MD.

Компания Lockheed Martin создает боевой лазерный модуль, мощность которого можно наращивать путем простого добавления новых излучателей. В апреле 2104 года компания произвела и испытала боевой волоконный лазер мощностью 60 киловатт. Установка в будущем войдет в состав боевой машины HEL MD.

Устройства, испускающие лазерные лучи, применяют в основном против высокоскоростных снарядов или оптических систем противника. Так, лазерная установка — один из самых надежных способов сбить вражескую ракету или мину еще на подлете, что позволяет свести на нет ее поражающее воздействия. Впрочем, использование в качестве оружия массового наступления не за горами — мало что может сравниться по силе с мощными излучателями, и как только человечество сможет решить вопрос надежного источника энергии, которая будет питать машины в полевых условиях, начнется новая эра военных технологий.

Свежие комментарии