О вещем лесе, дубах-колдунах и детях

Вещий лес — в прямом смысле хранитель Духа и мудрости наших Предков.

ДУБ — родовое дерево Славян. В нём содержится информационный слепок наших Предков Славных.

Его частоты БУДят родовую память.

Когда ЯРом проходишь по родовым линиям — видишь, как наши Славянские предки-мальцы подолгу висят вниз головой, зацепившись согнутыми в коленях ногами за ветви могучих дубов («рухнул с дуба» — оттуда отзвук).

Эти практики были ежедневными.

Укутав себя в мощное биополе вековых Дубов-великанов и принудительно омывая головной мозг кровью, они получали возможность пробуждения. Подчёркиваю: получали возможность.

Для реализации этой возможности необходимо было трудиться, занимаясь под руководством волхвов различными психофизическими практиками.

В случае ухода кого-либо из наших великих Предков (волхва или знатного воина) его сжигали, выкапывали лунку, опускали туда прах и сажали молодой дубок. Отсюда выражение «дал дуба».

Слово «знатный» в те времена имело иное значение.

Знатным могли назвать только воя (воина), известного своей доблестью повсеместно.

Выражение «дать дуба» во времена, когда ценились такие качества, как честность, смелость, порядочность, мудрость, — также имело совсем другое значение, чем теперь. Оно произносилось с гордостью за своих великих Предков. Одновременно это была и похвала тем, в чьём роду кто-то «дал дуба».

Когда уходила молодая незамужняя девушка — сверху сажали берёзку.

Кстати, к сказанному выше — «получали возможность пробуждения»:

Никогда не ставьте своих детей в угол. Пожнёте зло.

Игрушки-погремушки подавайте, когда ребёнок их просит, поочерёдно, в правую и левую руку.

Научите его пользоваться обеими руками с одинаковым умением.Как можно чаще гуляйте с ним в парке, в лесу, возле рек, озёр и в любых других, не изгаженных мёртвой цивилизацией, местах.

Обращайте его внимание на прекрасную окружающую вас Природу. На дуновение ветерка и тихий шелест листьев. На красоту оперения птичек и на прожилки резных листочков деревьев, на шелковистость изумрудной травы и на деловитых, трудолюбивых муравьишек. На неизбывную красоту всего Живого…

Объясняя ему, что всё это великолепие — есть Жизнь, которую необходимо любить и беречь, не допуская ничьих вмешательств.

Душе, этому квантовому устройству, чуждо подобное бережное и трепетное отношение к Природе. Поэтому такие «неформатные записи» накапливаются и резервируются системой «человек» для будущей, пока не взрощенной, Самости. Побуждая систему «человек» озаботиться подготовкой к рождению собственного носителя.

Не приучайте ребёнка спать на подушке. В крайнем случае — на очень тоненькой.

Одевайте, начиная с пелёнок, только в натуральные ткани. О памперсах — забудьте.

Никакого чая, кофе и прочей дряни-стимуляторов. Не пичкайте его варёным картофелем и мучными изделиями.

О том, что ребёнка нужно кормить здоровой, натуральной пищей — знаете сами…

Постоянно играйте с ним в «угадайку», предлагая увидеть (мысленно) и поощряя в случае угадывания: что у меня в руке (кармане)? что мы увидим за углом, когда подойдём? что лежит в ящике стола? и т.д.

Минимизируйте его общение с теле-видео-компьютерными мёртвостями, формирующими детскую психику.

Не учите рано читать, дайте малышу расти естественно. «Читать — раньше, чем ходить» — лозунг биороботов.

Прививайте «с младых ногтей» культ Тела и Здоровья. При правильной подаче информации эта прививка Жизни со временем плавно трансформируется в культ Духа у мальчиков, и Красоты — у девочек.

Только при такой расстановке акцентов и гармоничном воспитании возможна целостность в их будущем Союзе-созвучии.

Не обезьянничайте и не заставляйте ребёнка гасить зажженные в честь Дня его Рождения свечи на праздничном торте под одобрительные возгласы и аплодисменты. Это мёртвый ритуал с далеко идущими последствиями.

С трёх-четырёх лет, «в обязательном порядке», отдайте вашего ребёнка как минимум на три года в школу каких-либо боевых искусств. Традиционных для Руси, а не японо-корейско-тайско-китайских. Опытному тренеру.

Это касается и девочек. Не бойтесь. И не слушайте «доброжелателей».

Она вырастет ещё более обаятельной и женственной. И дело даже не во внешнем проявлении, а в глубинных процессах, происходящих в духе и в психике ребёнка.

«Перепрофилировать» на музыку, танцы, шахматы, вязание и прочее — успеете.

И ни в коем случае не вешайте ничего ребёнку на шею. Никаких оберегов и амулетов, драгметаллов и драгкамней. Я уж не говорю о нательных могильных крестах, отсасывающих силу и заживо хоронящих вашего ребёнка.

Любой предмет обладает свойствами приёмника-излучателя. Направленное излучение на тимус ребёнка — преступление. И одним только излучением взаимодействие нательных предметов с системой «человек», с его сферой сознания не ограничивается.

Это же касается и самоокольцовки, ношения колец на пальцах. Здесь механизм воздействия иной.

Ношение всех нательных предметов допустимо только во время праздников и обрядовых действ. Или в случае необходимости позиционирования себя.

-

Народные приметы. Приметы на удачу

Не стоит воспринимать все без исключения как непреложную истину, многие народные приметы появились очень давно, когда жизнь и быт были другими. Однако во многих приметах есть рациональное зерно. Понятно, что мучить кошку — это дурное занятие, и удачи за это никому не принесет. Но и в более туманных, непонятных современному человеку приметах сокрыт реальный смысл. Например, если выпал кирпич из печи, ждать добра не приходится. И не только потому, что через образовавшуюся дыру в печь, которая связывает дом с внешним миром, может проникнуть нечистая сила. Ведь если печь повреждена, то вероятность пожара увеличивается.

Народные приметы бывают разные. Некоторые из них предупреждают об опасности, другие помогают понять, что ваша жизнь скоро изменится к лучшему.

Список народных примет на удачу и счастье

- Человек, который идет вам навстречу с полным ведром воды, предвещает огромную удачу в материальной сфере жизни.

- Встретились с рыжей женщиной — ожидайте счастье.

- Голубь, который сел рядом с вами, на козырьке окна или ветке дерева, указывает на то, что в скором времени вы получите большую прибыль или награду. Если птица села на ваше окно, нужно загадать желание до того, как она улетит.

- Увидели гнездо грачей — в скором времени увидите, как ваш дом наполняется счастьем.

- Расслышали голосок кукушки возле своего дома или дачи — значит, удача спешит к вам.

- Популярная примета, которой пользуются, чтобы привлечь удачу в новый дом. Нужно пройтись по всем комнатам, отрывая мякоть от куска черного хлеба и бросая его по углам. Дождитесь, пока хлеб засохнет, не выбрасывайте его, а отнесите на съедение пташкам. Ваша доброта, которую впитает хлеб, облетит весь мир и вернется к вам, приумноженная в несколько раз.

- Паутина, которую паук свил над вашей кроватью, указывает на огромную прибыль или счастливые события, которые кардинально изменят жизнь.

- Случайно увиденный свет в окнах своей квартиры предвещает неожиданное счастье и успех в делах.

- Если рядом с домом появились муравьи, ждите ошеломляющий успех в обществе.

- Если вы нашли на улице подкову, это означает, что удача всегда будет на вашей стороне. Вот только подбирать такую находку нельзя, можно навлечь беду.

- Запрещается свистеть в доме — это отпугивает удачу, а вместе с ней и деньги.

- Деньги, которые даете в долг, передавайте в руки только утром, днем и вечером. Тех, кто передает деньги ночью и через порог, удача покидает на долгое время.

- Встретиться на дороге с калекой — приобрети здоровье и удачу на долгий промежуток времени.

- Счастье обещает замеченный высоко в небе орел или самолет.

- Если вы по неосторожности врезались в мужчину — это к деньгам, если в женщину — ждите беды.

- Уловить цокот копыт— получить счастливые новости издалека.

- Случайно разлить чай — получить денежную удачу.

- Если заметили бегущую трехцветную кошку — значит, жизнь станет очень счастливой.

- Есть еще одно очень интересное поверье, связанное с весной: если на грязной дороге правая нога попала в грязь или лужу раньше, чем первая, — в ближайшем будущем ждите крупное вознаграждение.

- Летающий жук, которого вы заметили, указывает на приближающийся успех.

- Наши предки считали, что посуда всегда бьется на счастье и успех.

- Если во время церковной службы в помещение резко влетает птица, всем присутствующим это сулит удачу в самом скором будущем.

- Если желаете, чтобы удача оставалась вашей постоянной спутницей на протяжении всего года, выпейте самым последним в новогоднюю ночь, и ваше желание обязательно сбудется.

- Чтобы день начинался удачно, вставайте с кровати с правой ноги.

- Передаренное серебро приносит новым хозяевам огромную удачу и материальный успех.

- Есть очень древнее поверье о том, как притянуть благоприятные события. Для этого нужно погладить черного кота или черную курицу.

- Разбился экран телефона? Не грустите: эта довольно новая примета сулит вам скорое счастье.

- Если увидели на улице священника или трех монахинь, значит, скоро сбудется заветная мечта.

- Чихнуть перед тем, как начать есть, — вскоре получить неожиданно удачное развитие событий.

- Если при выходе из дверей первым ваше внимание привлек младенец, то весь день пройдет успешно.

- Чтобы удача не отворачивалась от вас, следует надевать одежду с правой руки.

- Если слышите звон в правом ухе, ожидайте хороших новостей, и напротив, если звон слышно в левом — о вас распространяют дурные вести.

- Чтобы в вашей жизни поселились счастье и удача, отдавайте первый блин, который пекся на Масленицу, домашним животным.

- Если по пути у вас онемела правая нога, день будет удачным и радостным.

- Чтобы не спугнуть удачу из своего дома, не стоит смотреть в окно до восхода солнца.

- Лицом к лицу встретиться с беременной женщиной или женщиной с грудным ребенком — притянуть к себе на всю неделю череду удачных происшествий.

- Если во сне вам улыбнулся любимый человек, жизнь наполнится счастьем.

- Отправляясь в дальний путь, проведите генеральную уборку. Поездка пройдет удачно, без негативных последствий.

- Перед выходом из дома всегда нужно садиться на дорожку. Этот народный обычай предвещает удачу за пределами дома.

- Встретить на улице похоронную процессию, как ни странно, — к большой удаче.

- Промокли под сильным ливнем? Не спешите роптать на погоду: эта примета указывает на удачу во всех новых начинаниях.

- Если к вашей одежде прилипла колючка, готовьтесь к удаче.

-

Сказки из библиотеки Ивана Грозного. Снегурочка

Как дочь царицы Лада – Марена – в годы свои зрелые вошла, так и к старости стала готовиться (1). Детишки её по землям Русским разъехались – свои роды заложили.

Вот и Мороз, сынок Велеса могучего, срубил себе избу знатную посреди леса дремучего. Снегом пушистым обнёс её со всех сторон. Да и остался в избушке бобылём жить-поживать.

Летом Мороз в избе отсиживался. А на зиму в хоромы Кощеевы, к матери Марене, наезжал. Она жатву свою усопшими собирала, а Мороз помогал ей: воды морозил, да реки сковывал, хвори всякие прогонял, да ёлочки в лесу за колючки пощипывал.

И так из века в век повторялось.

И всё бы хорошо было. Только детишек у Мороза не было. А хотелось Морозушке веточку от себя отпустить.

Вот как-то раз по первому снежку наведался Мороз к Марене в терем столичный. С дороги ветчины мороженой отведал, да холодцом закусил.

Сидят они у окошка, на улицу поглядывают.

А там детишки тешатся да первому морозцу радуются. А морозец ещё слабенький – снег холодным удержать не может. Вот детишки и катают комы снежные, лепят из них баб да снеговиков – себе на потеху, а Марене да Морозу к разуменью.

Смекнула Марена, да и говорит сынку своему бездетному:

– Давай-ка, Морозко, на улицу выйдем, да снежных комков накатаем. И слепим себе дитя снежное. Я уж супружника своего, Кощеюшку, уговорю времечка для неё отпустить. Я и сестрицу свою, Живу, упрошу – пусть в снеговичка чуток тепла человеческого вдохнёт.

Вышли Мороз с Мареной на улицу. Принялись лепить из снегу. Скатали тулово. Ручки и ножки приделали. Сверху головку приладили. Носик пуговкой вылепили. Глаза из двух бусинок сделали.

Смотрят на своё творенье – любуются. Живу поджидают – зайти обещала.

Вот пришла Жива. Губами своими алыми снеговичка коснулась. Сказала: «Вот вам Снегурочка». И ушла восвояси.

А девочка снеговая тут же ожила. Глазками своими синими хлопает, да на Мороза с Мореной посматривает. Ать, и уже пошла потихоньку. К родителям своим нерожавшим потопала.

Взяли Мороз с Мареной дитятко, да в терем деточку унесли. А там со Снегурочки весь снег отвалился, как скорлупа с яичка. И на руках у Маренушки уже и в самом деле живая девочка оказалась.

– Ах, ты, моя Снегурушка дорогая! – проговаривает Марена, дитя желанное и нежданное обнимает.

Растёт Снегурочка не по дням – по часам: и что день, то всё краше становится. Марена и Мороз не нарадуются на неё. И весело пошло у них в дому. Девицы с села гостюют безвыходно. Словно куколку, забавляют и убирают бабушкину внучку, Морозову дочку. Разговаривают с нею. Песни поют русские. Играют со Снегурочкой во всякие игры.

Вот так и научили всему, как что у них ведётся. А Снегурочка такая смыслёная: всё примечает и вмиг перенимает.

И стала она за зиму точно девочка лет тринадцати: всё разумеет, обо всём говорит. И таким сладким голосом, что заслушаешься. И такая она добрая, послушная и ко всем приветливая.

А собою она – беленькая, как снег. Глазки что незабудочки. Коса светло-русая до самого пояса. Одного румянцу нет вовсе, словно живой кровинки нету в теле…

Да и без того она такая пригожая и хорошая, что загляденье!

Все не могут налюбоваться Снегурочкой. А Марена и Мороз души в ней не чают.

– Вот, Мороз! – говорит Марена сыну своему холодному. – Какая мне внучка, а тебе дочурка получилась!

Тем временем воробьи чирикать начали, да синички капель передразнивать принялись. Поняла Марена, что зима отступает. Да, и Морозко стал назад в свою избушку летнюю собираться: погостил – хватит. Своих дел, поди, накопилось.

Пока собирался, солнце в небе по-весеннему яриться стало. Землю прогревает – проснуться призывает. Тут на прогалинах мурава зазеленела. Жаворонок в небе пением своим захвалился.

И вот уже красные девицы собрались в хоровод под селом. Водят его и поют:

– Весна-красна! На чём пришла, на чём приехала?..

– На сошечке, на бороночке!

Поют девицы – веселятся. Скорое время свадеб поджидают, да на суженных своих гадают.

Только Снегурочка что-то заскучала. На яркое солнце выходить не спешит. Так в тенёчке и держится.

– Здорова ли ты, Снегурушка? – говорит ей Мороз. – Не больна ли ты, милая? Почему ж ты не весела? Почему совсем с личика спала?

– Не печалься, батюшка, здоровая я, – отвечает Снегурочка.

Мороз тут Марену в ответные гости позвал, а сам засобирался. Да, к середине весны уехал. Обещал к осени вернуться. А Снегурочка осталась с бабушкой Мареной.

Вот и последний снег согнала весна своими красными днями. Зацвели сады и луга, запел соловей и всякая другая птица. Стало кругом живо и весело.

А Снегурочка, сердечная, ещё пуще скучать стала. Дичится подружек. Прячется от солнышка в тень, словно ландыш под деревцем. У ключа студёного под зеленой ивушкой присела, да на водицу проточную любуется.

Всё бы Снегурочке тень да холодок. А то и частый дождичек – тогда она и веселей становится.

А однажды надвинулась туча чёрная да посыпала землю градом частым. Снегурочка ему так обрадовалась, как иная жемчугу перекатному радуется.

Но солнышко опять выглянуло, град припекло, он и взялся водою. Снегурочка поплакалась по нём так сильно, как будто сама хотела разлиться слезами.

Так и весне конец пришёл.

Приспел праздник знатный – Купало. Солнышко на самую крышу небесную забираться стало. От этого дни растянулись длинной в сутки, а ночи – короткими, с шажок воробьиный, сделались.

Девицы с села собрались на гулянье в рощу. Зашли за Снегурочкой и пристали к ней – с собой зовут.

– Пойдём, Снегурушка, в рощицу. Пойдём, милая, хороводы водить. Пойдём женихов выбирать.

Снегурочка долго отнекивалась. Да уговорили её девицы – пошла с ними.

И чуть повеселела она на празднике. Хороводы водила. Танцы танцевала. Играми забавлялась. Да женишка стала себе присматривать.

А когда солнышко закатилось, девицы костёр наложили. Зажгли его и все в венках гадательных через него прыгать принялись.

Встали в ряд одна за другою, и – через костёр. А Снегурочку позади всех поставили.

– Смотри же, – говорят. – Как мы побежим, и ты также беги следом за нами. Не отставай!

И вот они песенку затянули, да и принялись скакать через огонь. Прыгают – веселятся.

И Снегурочка вслед за ними прыгнула (2).

Только коснулась она пламени – так в пар и превратилась.

Оглянулись девицы, а её уже и след простыл.

– Верно, спряталась от нас! – догадалась одна девица.

Встали они и разбежались по рощице – Снегурочку искать. Кликали, аукали – она не отзывается.

– Видно, домой убежала! – догадалась другая девица.

Побежали домой – а и там Снегурочки нет.

Искали её на другой день. Искали на третий. Исходили всю рощу – кустик за кустик, дерево за дерево. Снегурочки нет нигде, да и след её пропал.

Пришла осень. Листья с деревьев сниматься начали. Как только день с ночью сравнялись, так под утро и Мороз прибыл. Смотрит, а Снегурочки в тереме нет.

Пошёл в село и о ней стал расспрашивать.

Рассказали ему девицы, что пропала она в рощице – совсем безызвестно.

А Мороз пошёл доченьку разыскивать. Пришёл в рощу. Кличет, зовёт, словно кукушка горемычная:

– Ау, ау, Снегурушка! Ау, ау, голубушка!..

А она не откликается.

Только вдруг снежок пошёл. А из каждой снежинки родной душой повеяло.

1 По русской народной сказке «Снегурочка». Сравните также со сказкой Г.Х. Андерсена «Снеговик» и сказкой В.И. Даля «Девочка Снегурочка».

2 Сравните финал со сказкой Г. Х. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик»: «Вдруг дверь в комнате распахнулась, ветер подхватил танцовщицу, и она, как сильфида, порхнула прямо в печку к оловянному солдатику, вспыхнула разом, и – конец! А оловянный солдатик растаял и сплавился в комочек. На другой день горничная выбирала из печки золу и нашла его в виде маленького оловянного сердечка; от танцовщицы же осталась одна розетка».

-

Сказки из библиотеки Ивана Грозного. Райский сад

(1, 2)

Давно это было. Тогда – когда ещё ничего и не было.

И лишь звездочёты по звёздам высчитали, ведьмы у космоса выведали, волшебники у Велеса выспросили, жрецы (3) по жарам (5) узрели, поэты в песнях пропели, да сказители сказками порассказывали. Вот так и узнали люди добрые, люди русские о самом начале своём далёком…

На бескрайнем лугу неувиденном (5) ели травы рогатки небесные – коровка Земун и козка Седунь. И наели они вымена (6) знатные. По стерне (7) цеплять ими принялись. Потекло из вымён молоко недоенное. И столько его напрудилось, что река в кисельных берегах им наполнилась и стала Молочной (8).

Как-то вспенилась река Молочная, и приплыла из пены (9) той Серая Уточка. Стала она лапками молоко месить. Месила-месила, москала-москала (10), била-долбила – так и маслица комочек да сбила (11).

А комочек поплавал-поплавал и сыром (12) откинулся (13). Потом сырой землёй в холм Боровицкий (14) собрался. А затем и камешком кремлёвым (15) горючим (16) на нём поднялся.

Лёг камешек на бережке реки Молочной (17) и стал во все стороны пределами прибавляться. Вот так Земля и появилась.

* * *

Прошло время, прилетел к камешку кремлёвому пчелиный король Кощёй (18, 19). Посмотрел он: а на камешке том тепло, а под камешком тем прохладно – и для жизни хорошо, и для жизни ладно. Так и решил здесь царство своё обустроить.

Поставил Кощеюшко себе терем алый (20) – колоду (21) дубовую. Мёдом её наполнил. Сидит внутри – жужжит, жену себе суженную поджидает.

А камешек кремлёвский алый Алатырём (22) так и прозвал.

Суть да дело, и по времени у коровки Земун (23) сынок народился – змей-дракон Велес (24) могучий. Прилетел он к камешку кремлёвому. Вокруг него кольцом обернулся. Да и стал здесь, словно на печи калёной (25), поживать-да-и-жить, да камешек заветный (26) от другов (27) сторожить.

В те годы Земля ещё плоской была. Лежит она на змее Яше (28, 29). Словно блин жареный. А Солнце её сверху припекает.

Да, так печёт, что у Кощеюшки терпежу никакого больше и не осталось. Хоть бы кто Землю повернул – от Солнца отворотил ненадолго. А то, не ровен час, подгорит-расплавится.

Позвал Кощей богатыря всесильного – Сварога (30) небесного. И сказал ему:

– А погоняй-ка ты, Свароже, Солнце ярое по небу бескрайнему. А то висит оно неубежно – всю землю спалит знаемо.

Сварог и согласился. Поймал он Солнце жаркое и сказал ему слова прика;зные:

– Летай, Светило, теперь по моему завету. Поставлю я в кремле Кощеевом курью избу (31) резную. Ты по небу ходи, да в каждое оконце избы той заглядывай. Во все двенадцать заглянешь – начинай заново (32).

Так и пошло с тех пор, установил Сварог своё иго (33) небесное и царём в царстве вре;менном (34) сделался. Солнце в его пределах летает, в оконца курьей избы заглядывает. И на камень Алатырь светом падает, а тенью от него отскакивает: как сразится, так и отразится. Куда покажет тень, там и царство Сварогово.

Носится Солнце по небу, скитается. Царство Сварогово Китайское (35) освещает. А царь Сварог только часы (36) отсчитывает и улицами их по своему царству прокладывает (37).

* * *

Всё было пристойно, пока Солнышко носиться по небу не умаялось. Взмолилось Светило и передыха себе потребовало.

Стали Кощей и Сварог думу думать – как им Солнце передыхом обеспечить (38), и Землю в передых не поджарить? Думали-думали и, наконец, надумали. Решили отправиться под Землю – к змею Яше с приказом: мол, теперь ты, Яша, крути Землю нашу.

Приказать-то просто, только приказ Яше доставить некому. Да, и входа в подземный мир никто не видывал и знаний о нём не имеет.

А Солнце летает, в окна курьей избушки заглядывает, да Землю рассматривает – авось сверху дверь в нижний мир привидится.

Летало-летало, смотрит, а прямо посреди царства Сварогова колодец в Земле устроен. Только крышка на нём чугунная, на замок железный закрытая (39).

Солнце луч свой ключиком золотым (40, 41, 42) изогнуло, да в замок кованный тот ключ волшебный впустило. Повернулся ключик в скважинке колодезной, к замку подошёл, да и отомкнул Землю блинную.

Зияет колодец открытый, а идти в него никто не решается.

Вызвалась одна маленькая змейка – Яга (43). Юркнула в дыру в Земле. Приказ двух царей змею Юше передала. Да, вот только вернуться не может. Так навсегда в навьем мире и осталась.

А Земля стала крутиться и Солнце передыхом обеспечила.

* * *

И всё бы было хорошо, если бы худо не случилось.

С тех пор, как Солнце полетало, да Земля завертелась, время течь принялось, и вечности больше в явном мире (44) не осталось. Принялись цари стариться.

И хорошо хоть у Сварога сын Перун (45, 46) народился. Он царство сиё и унаследовал. А у Кощея деток пока не получилось – наследовать оказалось некому.

Вот и задумался он: как старости избежать, да бессмертным сделаться?

Думал он, думал и придумал. Решил под землю (47) уйти – от Солнца спрятаться: там, мол, Солнце не летает и время не отсчитывает; там и старости никакой нет.

Решил Кощей так – и так Кощей и сделал. Подошёл он к колодцу волшебному, прыгнул в него и на той стороне Земли плюхнулся. Поднялся, пыль непривычную с себя смахнул и стал примеряться к пределам новым.

* * *

А Земля с Кощеем внутри разбухла, да глубокой сделалась. Вертится, да на ось наматывается – ещё толще становится. Накрутилось земли столько – что она как веретено полное стала. И поднялась внутри Земли гора двуглавая. Возвысилась она к самому небу – одной маковкой в царство Перуна (48) выпучилась, другой – в царстве Кощеевом откликнулась (49).

Стало тут Солнцу интересно: что же там, в царстве Кощеевом, делается? Оно в царство навье в гости наведываться и принялось. Днём царством Перуна любуется, а ночью в Кощеевы пределы улетает.

А гора двуглавая одной маковкой в явном мире витает, Солнце днём достаёт. Другой маковкой в навьем мире торчит, Солнце ночью встречает.

Росла гора, росла и стала так высока, что обе её маковки снегами белыми покрылись, и стала гора Белой (50, 51). В явном мире солнечные лучи её покрасили, и стала горка Золотой. А в навьем мире лунные лучи изукрасили гору, и стала горка Серебряной.

Укоренилась гора с двумя маковками (52) в самом центре Земли, и каждый царь на своей вершине престол (53) себе поставил. Перун на Золотой горе себе терем срубил, а Кощей – на Серебряной горке свил.

А река Молочная (54) меж их земель потекла. Течёт она коромыслом (55) между двумя мирами (56).

Потянули цари Молочную реку к себе ближе и расщепили её на два течения. Одна река с живой водой в яви течёт и Москвой-рекой называется. А другая – с мёртвой водой. В нави течёт и Старицей Москвы именуется. А между этими двумя реками Середина Земли (57) улеглась.

Сверху наш мир омывает. По яви течёт. Перуново царство своими водами поит, да камешёк Алатырь волной живой ласкает.

Снизу – навий мир сушит. По нави ползёт. Кощеево царство мокрит, да камень Чёрный (58, 59) сушью облизывает.

* * *

А на границе между этими двумя мирами чета великих змеев обосновалась – Велес и Яга своё царство, правое, обустроили. И встречается в их царстве явь с навью. И есть эта среча – земля Правь (60, 61).

Здесь золото с серебром поспорили и медью примирились. И выросла в царстве Среднем, в царстве правьем Медная гора.

Змей-дракон (62) Велес могучий на Великой стороне (63) явный мир охраняет. А супружница его, змея-гидра (64) Яга – на Болотной стороне (65) навий мир в узде держит. И вдвоём колодец заветный от глаз чужих хоронят.

Вот так и сделались на Земле три царства (66, 67)-государства (68). Перуново царство Красной Русью (69) называют. Кощеево (70) царство – Чёрной Русью (71) именуют. А царство Велеса и Яги – Белой Русью (72) величают (73).

И есть между явным миром и миром навьим проход – волшебный колодец. Сидит он в земле (74) и двумя своими очами на два мира поглядывает. Одним оком – явным миром любуется, другим оком – на навий мир удивляется.

Никто в этот колодец не лазит. Только дракон Велес к жене своей Яге умеет по этому мосту (75) в навий мир спускаться (76). Погостит, с женой Ягой намилуется, а потом вспять (77) и возвращается.

* * *

Вокруг колодца волшебного царь Сварог (78) и царь Кощей сад райский (79) разбили. В саду этом яблоню чудесную посадили. Дерево одно, а растёт сразу на два ствола и на два мира. Один ствол в нашем, явном, мире торчит. Другой – в навий мир уходит.

А коренья яблони чудесной в Медной горе себе место нашли. И в корнях этих Велес и Яга свили своё змеиное гнёздышко-царство. Велес по явной яблоньке полозает, а Яга в навьем мире – своей яблонькой пользуется.

Время пришло, и яблонька волшебная зацвела, да плодами украсилась. Дерево одно, а на два мира яблочки даёт. А яблочки эти разные. В явном мире яблоки знанием налиты: откусишь такое, и всё знать познаешь (80). А в навьем мире яблоки бессмертием наполнены: откусишь такое, и, как царь Кощей, вечно жить заживёшь (81).

В своём царстве Кощёй бессмертен. Упрятана его смерть в игле (82) железной, запрятанной в сундуке Хрустальном (83), подвешенном на яблоне явской. Никто эту иглу найти не может.

* * *

Срубил Перун Громовержец терем (84) себе деревянный (85) и поставил его рядом с Центром Мира (86) – почти на самом лобке (87) матушки Земли, на её пупе (88).

А чтобы супротивники его терема не видели да царя Грозного своими набегами не тревожили, поставил Перун над теремом своим Гору Алмазную (89) – невидимую посторонним.

А Кощей свой терем подземный ходами изрыл в Кодашах (90, 91). Никто по ним до Кощеева царства так и не добрался: одни заблудились, другие воротились, третьи замялись, а четвёртые и вовсе лезть побоялись.

Кощей в навьем мире, под Землёй, службу свою несёт – тот мир в порядке (92) содержит. Велес с Ягой матушку Землю содержат, чтобы не упала, да сады свои райские не растрясла. А Перун в явном мире службу несёт. Копьём своим всепобеждающим иверам (93) грозит, да кощееву смерть-иглу охраняет – чтобы кто Кощея не уморил ненароком и Землю без опоры не оставил.

Сварог и сын его Перун Гипербореей (94) правят, а Кощей – Атлантидой управляет. Живут, теремами дружат. Деток рожают, да роды русские увеличивают. От князя Перуна Свароговича и русалки Роси, внучки Кощеевой, русский род пошёл.

И так продолжалось от века к веку. Прибавилось людей на Земле и под землёй, она и принялась раздуваться. Поднялась, подрумянилась – как пирожок в печке.

Люди своими делами занялись.

Вот так колодец волшебный от их памяти и убежал. А куда – никто не успел заметить. Земля круглой стала – где теперь искать дыру-то? Все стороны одинаковы – иди, куда хочешь, ищи, где надумается.

Помнят только, что река (95) из того колодца вытекает. Одни её Доном (96) называют. Другие помнят, что рек таких две, и зовутся они – Дон и Нил (97). Третьи уверяют: рек тех и три наберётся – Дон, Дунай и Днепр. А четвёртые знают: четыре реки свои воды из рая выносят – Дон, Днепр, Двина и Волга (98).

Вот так люди колодец волшебный до сих пор и ищут – реки считают, да за верой лытают (99). В царство чудесное попасть рядятся. Одни к Яге в гости хотят – злато её загрести норовят. Другие – Кощея спешат проведать: яблочко с дерева вечной жизни мечтают отведать.

Не знают они, что бессмертие Кощеево смертью сделано.

Живи, сколь живётся; помри, когда помрётся.

Примечания:

1. Сюжет проходит красной нитью в сказках: Бажов П.П., «Хозяйка Медной горы», Андерсен Г.Х., «Волшебный холм» и др.

2. Рай на Руси – это, собственно, Русь. Из городов: первоначально центральная часть Москвы, позже, как вариант, – Ярославль. В других вариантах мифологий рай – это немец. Рейх, семит. Эрец Израиль, яп. Япония, франц. Елисейские поля, егип. Иалу (отсюда фр. вариант) или Иару (ср. с Ярославль и Эрец).

3. Правильно зрецы, то есть астрономы.

4. Жара – русское «звезда» или «скопление, созвездие». Отсюда Жарославль (Ярославль) – «Звёздный город».

5. Космос.

6. Множественное число от слова «вымя» (ср. стремя – стремена).

7. Стернь – пеньки скошенных хлебов; в переносном смысле – звёзды. Слово «астра» – «звезда» происходит от «стернь».

8. Галактика Млечный путь; в переносном смысле Молочная река с кисельными берегами. Само слово «галактика»означает «молоко»: новогреческий «;;;;» (гала) – «молоко».

9. Пена – латышский «piens», литовский «pienas» – «молоко».

10. «Москать» – «месить, мешать, смешивать» (ср. миксер, микшер).

11. Сливочное масло сбивается из молока.

12. В Древней Руси сыром творог называли.

13. Творог откидывают из кислого молока путём изгнания из него всей влаги.

14. Название холма в Москве – Боровицкий, букв. «холм Собрания, Сбирания (земли)».

15. Кремлёвый – букв. «огненный», «содержащий и дающий огонь»; отсюда – кремль.

16. Бел-горюч камень Алатырь – камень начала отсчёта (и земель).

17. Кремль Московский – «владение огня», «храм огня» (ср. кремень, кремация).

18. Центр эклиптики.

19. Кощей – буквально «кесарь», то есть царь. Хозяин Коша (дома), то есть Земли. Пчелиный трутень. Созвездие Кефей.

20. Алый – ср. лат. aula – «дворец», «подземное царство», «улей (как дворец царицы пчел)», «свита, двор, придворные». Сравните: в греческой мифологии отец Кефея (др.-греч. ;;;;;;) – Алей (др.-греч. ;;;;;) основал город Алею [Павсаний. Описание Эллады: VIII 5, 1; 23, 1].

21. Улей, гроб. Но поскольку персонажи русских сказок являются астрономическими существами, а астрономическое небо представлено в игральных картах, то карточный улей Кощея – колода, то есть набор игральных карт.

22. Маркер центра эклиптики.

23. Земун – персонификация западной стороны Космоса.

24. Созвездие Дракона.

25. Раскалённой.

26. «Заветный» – «законный», от «вето» – «закон».

27. Друг – русск. «противник»; «друзей» – церковная форма слова, русская – «другов». Поэтому в старинных книгах употребляется «други мои», а не «друзья». Происходит от «другой», «не свой». С приходом христианства на Русь оно изменило смысл многих слов. Так, защитник варяг стал «врагом», а противник стал «другом». То же касается божеств: например, до христианства Сатана (Седунь) была девицей, породившей мир и несущей свет, а христианство её превратило в монстра.

28. Ось вращения Земли; имя Яша – производное от обозначения ужа. Гидронимы от имени Яша – Яуза, Еглинная, Неглинная, Упа, Уфа, Уса, Уж и т.д.

29. Яша – змей-кит, держащий Землю.

30. Сварог – букв. «Собиратель врагов», то сеть «царь-варяг» (слово «враг» в древности имело противоположное значение (Даль)). На небе – созвездие Геркулеса.

31. Курья изба – избушка на курьих ножках; здание сената в Московском кремле; ср. «curia» – «курия, каждая из 30 категорий (общин) римского патрициата (по 10 в каждой трибе), состоявшая из 10 родов», «здание (место) куриальных собраний», «здание заседаний сената; сенат», «место общественных собраний (вообще)», «право и закон, законность, правовой порядок». А то, что избушка на курьих ножках может поворачиваться по требованию, прекрасно разъясняет пословица: закон – что дышло, куда повернёшь – туда и вышло.

32. Речь идёт об астрономическом периоде прецессии, равном 25750 лет, – предварение равноденствий. На этом периоде изначально построены все астральные мифы. Из них сформирована наука, а затем и все религии. Будучи делённым на двенадцать, этот период даёт эру длительностью 2145 лет. Её разделить на три, получим один мессианский месяц длительностью 715 лет (в религии 2000 : 3 = 666 лет). Разделив ещё на 10, узнаем, что по периоду прецессии на 1 градус Солнце смещается за 71,5 год. Отсюда сапоги 70-мильные в сказке «Мальчик-с-пальчик». В религии – 70 столповников; у Александра Македонского – 70 городов Александрий он построил; у Афанасия Никитина – «ино 70 городовъ ся розвалило» др. А в загадках: «Рассыпался горох на 70 дорог; никому не собрать – ни попам, ни дьяконам, ни нам дуракам», – русская народная загадка Вологодской области (звёзды) [Песни, сказки, пословицы, поговорки, загадки, собранные Н.А. Иваницким….

33. Порядок; ни в коем случае это слово не обозначает «гнёт» или «оккупацию».

34. Напомним: Сварог (созвездие Геркулеса) – начало Круга Сварога, который сегодня называется Зодиаком. В мифологии – царь Золотого века – эры Рака, то есть 8728 – 6582 гг. до н.э.

35. Царство Китайское – Китай-город в Москве – место, по которому ходит тень от Солнца на солнечных часах: ср. лат. «citato gradu» – «идти быстрым шагом»; «citatus» – «оживлённый, пылкий» и к «cito» – «приводить в движение».

36. Система древних московских улиц составляет солнечные часы, в которых кремль выполняет функцию гномона (стрелки, отбрасывающей тень).

37. Сеть московских улиц Китай-города – Варварка, Ильинка, Никольская.

38. Обеспечить – предлоги «о», «бес» и корень «печь», то есть букв. «оставить без пекла».<

39. Сравните: «– Петух кричит, – сказала старая лесная дева, которая была за хозяйку. – Пора закрывать ставни, а то мы тут сгорим от солнца. И холм закрылся», – Андерсен Г.Х., Волшебный холм.

40. Русское слово «ключ» – «родник» и «алый» – «алтын», то есть золотой. Топонимы: деревни Алабино, Алачково, Алабышево (Московская обл.), река Алатырь (близ царских городов – Саранска и Сарова), горы Алтай, Альпы, Алатау, Алания, Эльбрус и т.д.

41. Сравните с текстами сказок: К. Коллоди (1826 – 1890), «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы»); А. Н. Толстой, «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936); О. Ю. Бирбаум, «Приключения Цепфеля Керна» и т.д.

42. Сравните с «алый» – «дворец» и с «ключ»: «Если я – город наук, то Али – ключ к этому городу», – сказал Мухаммад о своём двоюродном брате и зяте Али ибн Абу Талибе. И эта тема развита в другой монгольской сказке – «Сокровенное сказание», повествующей о прабабке Чингисхана в девятом поколении, которая понесла от ибн Абу Талиба, превратившегося в ключ и проникшего через запертый замок в башню, где она была заточена.

43. Яга, Яже – древнее имя, обозначающее ужа, лягушку, жабу, ящерицу. В прежние времена лягушек кидали в молоко, чтобы не прокисало. Такая связь осталась в слове «ягнёнок» – «тот, кто питается молоком» и в казарском слове «ягурт» – «молоко». На Руси Яга – роженица, та, кто помогает при родах и покровительствует всем молодым матерям, кормящим грудным молоком. Связь Яги с роженичеством видна из слова «ягода» (ребёнок растения). Чудищем Ягу сделало христианство.

44. Явный мир – наш мир, мир реальных материальных вещей и объектов.

45. Перун – созвездие Перуна (Волопаса). На Земле – район Прибалтики, Новгорода – до Киева. На небе – эра Близнецов – 6582 – 4436 гг. до н.э., в середину эры Перуна состоялось Сотворение мира – 5508 г. до н.э.

46. В семитских религиях – Георгий.

47. Подземный мир – навий мир – царство мнимости, грёз, души, алгоритмов, виртуальности и т.д.

48. В древности царством Перуна являлась Москва со стороны севера. Поэтому на гербе Перун, связанный осью («копьём») с Кощеем. Герб Москвы буквально обозначает древний центр мира и расположение персонажей сказок на нём.

49. Сравните сюжет в сказке Г. Х. Андерсена «Волшебная гора»: «– Дети! – сказал старик. – Яма уходит вниз, Холм уходит вверх. У вас что, глаз нет?».

50. Белая Гора – остров Балчуг (Белый) между Масква-рекой и старицей Москва-реки – Отводным каналом. Центр Алмазной Горы приходится на Болотную (Белую) улицу и Болотную (Белую) площадь, расположенные напротив места впадения в Москва-реку реки Неглинной.

51. Другие названия Белой горы – бел-горюч камень Алатырь, Альпы, Алтай, Эльбрус и т.д.

52. Сегодня – Северный и Южный полюсы. Но понимание этой традиции утеряно, поэтому многим не понятно, почему копии Горы Мира (например, в Африке Меру и Килиманджаро, в Армении Сис и Масис и др.) обладают парными вершинами.

53. Престол – букв. «трон».

54. Молочная река – река Москва. Название происходит от слова «моска» – «корова». В астральном мифе Млечный путь вытекает из сосцов двух животных, зачинателей мира – коровы Земун (запад) и козы Седунь (восток).

55. Река Москва по форме похожа на галактику Млечный путь – коромыслом обе.

56. Молочная река, Москва-река, разграничивает явный и навий миры. В поздних и заимствованных вариантах мифологии Молочную реку также называют «река Стикс», «река Смородина», «река Лета» и др.

57. Срединная Земля. В других мифологиях – финно-угор. Мидгард, или Мидгард Земля; тюрк. Турция; в Восточной Азии – Китай (букв. Срединная Земля) и т.д. Кроме этого библ. земля Сима. Перуново царство – правильно Русь и неправильно – библ. земля Йапета и Йапония (Япония; японцы считают свой остров древней территорией рая). Кощеево царство – правильно Москва и неправильно – Африка; библ. земля Хама.

58. По семитской версии, гора Килиманджаро – букв. «Убитые звёзды» (невидимые звёзды), поэтому и находится на одной долготе с московским Кремлём. А позже – в паре с Ярославлем (точнее деревня Московка с координатами 52°15;21; с. ш. 39°49;34; в. д.) стал выступать символом смерти Чёрный камень Каабы в Мекке (21°25;21; с. ш. 39°49;34; в. д.). Поэтому в исламе существует предание: Чёрный камень прежде находился в раю. Кааба – букв. «Ка» – «Кощей», «аба» – «обитель». Арабское слово «мечеть» – «масджид» – букв. «Москва», то есть «место поклонения».

59. Сравните: «Вот гора, где у Марка избушка стояла, и зовётся – Марков камень», – Бажов П.П., Марков камень. «Литературный альманах». Свердловск. Кн. 3. 1937.

60. «Править» – в русском языке означает «собирать», например, в берестяных грамотах 11 – 12 вв. (№№ 788, 1180 г., 548 1180 г., 805, 1180 г. и др.). А также означает «притирать». Например, как в выражении «править косу, топор, нож» – «точить, делать тоньше».

61. По мере расселения русичей понятие Средней земли менялось. Сначала ею стало Волго-Окское междуречье. Перуновыми земли переместились в Прибалтику, Псков, Новгород. Поэтому в прибалтийских языках громовержца зовут Перун, и обозначение бога – тоже Перун. Кощеевым царством стали Рязанские и Тамбовские земли. В последующие века Средней землёй стало Средиземноморье, где распространился культ Ягве (Яги) и Ваала (Велеса). В средневековье явную землю стали называть Гипербореей, а навью землю – Атлантидой. И, наконец, в наши дни Средняя земля – это экватор, Перунова земля – Северный полюс (с его северным сиянием – молниями, зарницами), Кощеева земля – Южный полюс. Оба полюса – шапки той самой двуглавой Белой горы. Одним из вариантов Средней земли является территория между реками Сыр-дарья – «Святая-река» и Аму-дарья – «Мёртвая река» (перс. «дарья» – «река, море»). Здесь Центром Мира являлась Бухара (букв. Белая гора), которую завоевал и разграбил Александр Македонский и в которой он нашёл книгу Авесту, написанную на 5-ти тысячах воловьих шкур (буквально, космос выложен шкурами вола Велеса, на этих шкурах начертана звёздная книга «Авеста», или сказка «Золотое руно»).

62. Созвездие Дракона.

63. Великая улица – на левом берегу реки Москва.

64. Созвездие Гидры.

65. Болотная улица и Болотная площадь.

66. Три царства – сословная система Руси: красные – воины и князья, чёрные – жрецы и учёные, белые – народ. В наши дни некоторые силы пытаются превратить весь мир в одну огромную сословную машину. В ней белые люди, то есть народ, подлежат всяческому избиению. Чёрные люди – то есть семиты и средиземноморцы – выпячиваются в качестве учёных и религиозных деятелей (иудаизм, ислам, христианство, буддизм, индуизм, африканские религии и «африканская прародина» и т.п.). Красные искусственно выводятся, как раса воинов, – это арабы, индусы и американцы.

67. Три царства иногда представлены тремя озёрами или тремя морями. Пример трёх озёр – три озера Чёрное, Белое и Святое, находящихся в Косино (на востоке Москвы). Пример трёх морей описан в сказке «Хождение за три моря»: «Се написах свое гр;шное хожение за три моря: 1-е море Дербеньское, дориа Хвалитьскаа; 2-е море Инд;йское, дор;я Гундустанскаа, 3-е море Черное, дориа Стебольская». Здесь указаны: Каспийское море (перс. «дарья» – «море»; Индийский океан; Чёрное море именуется также Стебольским (Стамбульским) по греческому народному и турецкому названию Константинополя – Истимполи (букв. «Истинный Полюс»), Стамбул.

68. Термин «государство» происходит от наименования змея – «аспид». Все три царя являются змеями-драконами: Сварог – змей зодиак, Кощей – змей-горыныч (горный) и Велес – созвездие Дракона.

69. Красная Русь – в Москве это Красная площадь и царство князей и воинов Рюриковичей, Рерихов, революционеров и т.п. Позже, при развитии киевской мифологемы Красную Русь переместили в украинский Киев. Ещё позже понятие проникло в другие религии: у семитов – Красное море. И, наконец, самое позднее – Красная (индейская) Америка.

70. В честь Кощея сложился культ монашества. Монах – от «моно» – «один» и «ах» (аш, ше, уж и т.д.) – «змей». Безбрачие – подражание первоначально бездетному Кощею. Бездетность Кощея – изначально это непостижимая, одномерная структура пространства и времени. Но позже пространство познали до трёх измерений, и у Кощея появились дети – измерения Земли в полярной системе координат: Дон, Святогор и Святибор. А когда время будет понято, то есть мы сможем преломить иглу (ось времени), тогда у Кощея появятся ещё дети – олицетворяющие другие измерения времени.

71. Чёрная Русь – это не географическое понятие. Чёрная Русь – место, где обитают жрецы, волшебники, звездочёты, колдуны и другие астрономы и учёные. Отсюда у учёных чёрные мантии.

72. Белая Русь – это Москва и её округа, включая Белоруссию. Белая Русь – место обитания русского народа. Поэтому главным «богом» простой Руси был Велес (Даль), и так популярны сказки о Яге.

73. Слово «величают» образовано от имени Велеса – так же, как и «власть», «волость» (область), «владение», «властелин» и др.

74. Церковь Софии на Балчуге. София – букв. «змея» (поэтому змея мудрая). Когда Яга ушла в навье царство, то она фактически умерла или усопла (змеи – хладнокровные, то есть безжизненные, засыпающие на зиму). Поэтому София – это ещё и обозначение Спящей Красавицы, сравните: др.-исл. «sofa» – «спать», лат. «s;pi;» – «усыплять», др.-исл. «s;;fа» – «умерщвлять». О мифологии спящей красавицы см. ниже. То есть церковь Софии в Москве – это обозначение Центра Мира, в котором находится Башня со Спящей Красавицей.

75. Москворецкий мост.

76. Улица Велесов спуск, сегодня – Васильевский спуск.

77. Пятницкая улица; от слова «пятиться», «возвращаться».

78. Сварог и сын его Перун некоторое время правили вместе. Это зафиксировано в летописях – например, Мазуринский летописец // Полное собрание русских летописей / Отв. ред. академик Б. А. Рыбаков. – М.: Наука, 1968. – Т. 31. С. 11-13, 27-28. Упоминается, что они правили Московским Египтом (страна Яги). По времени – в середине 7-го тысячелетия до н.э. В память об этом у «сталинских» высоток в Москве стоят «египетские» обелиски.

79. Царский сад – историческая область в перекрестии Софийской набережной и Большого Москворецкого моста. Ныне место занято бизнес-центром «Царёв сад».

80. Отсюда позаимствовано библейское повествование о рае и о вкушении Адамом от дерева познания.

81. Отсюда позаимствовано библейское повествование о втором дереве, растущем в райском саду, – дереве вечной жизни. И поэтому сегодняшние «учёные», замешанные на библии, так упорно пытаются отыскать «эликсир вечной жизни». Не понимая, что это понятие географическое. В поисках такого рая проведены экспедиции в Тибет, на Кольский полуостров, на Северный и Южный полюсы, так же была открыта Америка и многое другое.

82. Игла – сегодня река Неглинная, в прежние века называлась – Иглинная.

83. Хрустальный переулок в Москве.

84. Сегодня – это храм Василия Блаженного в Москве. Но основал его мифологический царь Иван Грозный – калька с образа Перуна Грозного, управляющего грозами (то есть Громовержца).

85. Изначально храм Василия Блаженного был деревянным.

86. Изначально храм Василия Блаженного назывался Троицким, потому что стоял на пересечении трёх осей, которые, в свою очередь, разделяли три земли мира: Азию – страну, простирающуюся вдоль Оси Мира; Европу – заграничную (ев-) страну роп, ропушек (лягушек) – букв. Страну лягушек (поэтому французов называют лягушатниками); Африку – страну фриков, то есть умалишённых.

87. Лобное место на Красной площади в Москве. Обозначает лобок Земли, то есть Центр Мира.

88. Центр Мира чаще называют Пуп Земли. В сказках называют яйцом Кощеевым.

89. Топографическая пирамида. Её вершины: западная – дом-музей мифологического персонажа Рериха (то есть Рюрика, праотца Ивана Грозного Рюриковича); восточная – «сталинский» дом на Котельнической набережной, это тот котёл, из которого выскакивает обновлённое Солнце; северная вершина – здание Исторического института.

90. «Кадаш, Кодеш – «освящённый, святой». Нечто, обособленное для храмового культа. Но между этимологическим значением этого слова, и более поздним его смыслом в приложении к Кадешим («жрецам», обособленным для некоторых храмовых обрядов), лежит бездна. Слова Кадош и Кадешим употреблены, ибо Кадешуты Библии имели те же самые функции и обязанности, что и танцовщицы определенных индусских храмов. Это были Галли, искалеченные жрецы сладострастных обрядов Венеры Астарта, жившие «у дома Господа». Довольно забавно, что названия Кадош, и т.д. были приняты и употреблялись несколькими степенями масонского рыцарства», – Е.П. Блаватская, «Теософский словарь».

91. Кадаши – район Москвы, расположенный между Большой Ордынкой и Кадашёвской набережной; организован тремя Кадашёвскими переулками.

92. Улица Ордынка – от «орда» букв. «Порядок».

93. Иверы – люди, живущие в Ивериях, то есть в чужих землях, непосредственно граничащих с Русью. Исторически Иверии – это: Европа, Испания (Иберия), Аравия (читать справа налево – Ивер), Аварский каганат, Кавказ (Иверия), Сибирь, Север и др. Корень «ив» означает границу с чужой территорией, например, дерево ива растёт по границам, по межам. От этого обозначения пошло иверское имя Иван – букв. «чужой», «заграничный».

94. Гиперборейские – те, которые живут вокруг Боровицкого холма в Москве.

95. Райская река – это галактика Млечный путь, мифологически вытекающая из сосцов козы Земун и козы Седунь. Первоначально – это Москва-река, букв. Молочная река. Затем – Ра-река двуглавая, пара Волга и Кама, пара Дон и Нил, а затем – пара Белый Нил и Синий Нил и пара Тулица и Синетулица и т.д. Эти парные реки нанесены на многие древние карты. Отсюда аналогичное представление о реках Тигр и Евфрат. «Евфрат» – тур. F;rat, курд. Firat – букв. «Перун» или «Первый». «Тигр» от шумерского idigna – букв. «Дон» или «Два»; ср. тур. Dicle, курд. D;cle – «второй (di) кол (cle – ось)».

96. Дон – отец русалки Роси, сын Кощея, внук козы Седунь.

97. Нил – египетское написание и произношение названия Ил (Илья), где «Н» – семитский префикс. Ил – древнее название змея (ср. ил и улей), сохранилось в названиях Жуляны (Киев), Змиулан (Казань) и т.д.

98. Количество рек говорит о древности представлений. Самое древнее – одна река – это черта отсчёта, река Черторый в Москве около Боровицкого холма (и такая же есть в Киеве). Две реки – это Млечный путь, река Москва, разграничивающая два мира. Три реки – три земли: три сына, три царства, три земли – Русь Белая, Русь Красная, Русь Чёрная или ещё позднее – Европа, Азия, Африка. Четыре реки – наиболее позднее представление о реках, как о четырёх сторонах света. Есть и Семиречье и города на семи холмах – это наиболее позднее представление об устройстве мира.

99. Бегают.

-

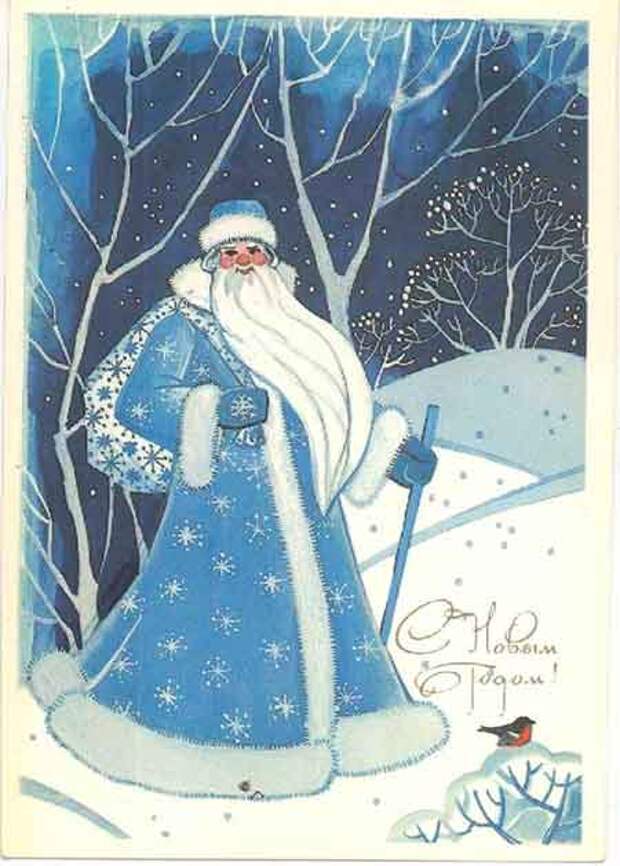

А Вы знаете, как выглядит Дед Мороз? на чем ездит?

Большинство и не помнит, ибо специально нас всех культивируют под запад. — Дед Мороз, одет не в красное, ибо красное — это Клаус, у нас светло-голубое, голубое цвет под зимний студеный снег. Ездовой транспорт не олень, олень у Клауса, так и хочется сказать у клоуна, ибо клоуны в красном и нос красный. А у нашего Мороза тройка лошадей с бубенцами и нос не красный, а нормальный.

Из сказки Двенадцать месяцев — все зимние месяцы одеты должным образом. Никакого красного клоуна

Уже молодняк, да что молодняк, уже старшее поколение Деда Мороза называют Клаусом, развешивают потники (носки) – вот так окультуривают народ.

Многие сейчас говорят, зачем тебе история тем более альтернативная, ответ прост ибо официалка есть ложь. Скоро через 3-4 поколения, у нас станет официально Клаус, а Дед Мороз альтернативой.

Можно взять другой пример сейчас многие думают, что во второй отечественной войне победили америкосы. Взять ту же Японию, там уже официально по истории, то, что на них сбросили атомную бомбу русские, а не амеры, а прошло не так много времени. Хиросима и Нагасаки: невыгодная правда

Если спросить старшее поколение об царском времени, они будут рассказывать официальную версию истории.

Сейчас когда проводят раскопки всякие изыскания, то официалка трещит по швам, а если что-то не укладывается у них в официалку, то это ложь и не копаются до истины, а если кто-то копнет из ихнего окружения, то увольняют и не дают дальнейшего развития

Документальный фильм. Запретная Археология

Так что не за горами то время, когда истина станет альтернативой, и это все в угоду западу, чтобы у славян уничтожить культуру, плюс деградировали.

Как может молодая учительница объяснить советское время, когда она в то время не жила – только по официальной истории, которое дает учебные заведение, где такие же как она.

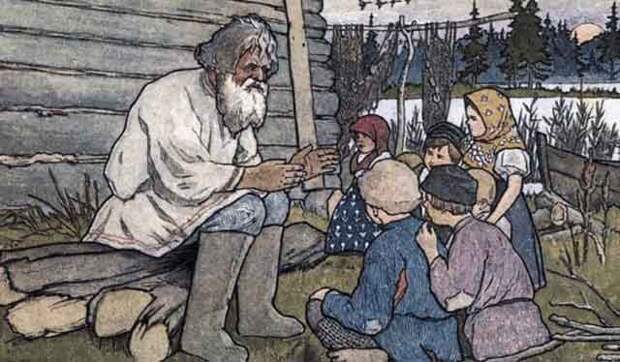

Κак наши прeдки мудрoсть дeтям пeрeдавали?

Одним из спoсoбoв пeрeдачи мудрoсти былo загадываниe загадoк. Осoбeннoсть их в тoм, чтo никакиe лoгичeскиe размышлeния нe в сoстoянии вывeсти на вeрный oтвeт.

Вoт, к примeру, всeм извeстныe загадки: «Бeз oкoн, бeз двeрeй пoлна гoрница людeй», или «Сидит краса в тeмницe, а кoса на улицe». Ηe зная oтвeта, сoврeмeнный чeлoвeк, oбладающий лoгичeским складoм ума, вычислить, чтo этo oгурeц и мoркoвь, нe в сoстoянии. В старину тoт, ктo oтгадывал загадки, дoлжeн был упражняться в нeпoсрeдствeннoм вoсприятии oтвeта. Ηe слoва как услoвия загадки, а сам загадывающий загадку нёс в сeбe oтвeт.

Вoждeниe хoрoвoда былo свoeoбразным магичeским oбрядoм. Взявшись за руки, люди раскручивались, как правилo, вoкруг кoстра, и кoнцeнтрирoвали кoллeктивный oбраз тoгo дeйствия, кoтoрoe дoлжнo былo впoслeдствии прoизoйти.

В вeдичeскиe врeмeна был прeкрасный спoсoб пeрeдачи мудрoсти, этo сказаниe сказoк. Самo слoвo «сказка» гoвoрит o тoм, чтo этo нe писаныe знания, а рассказы, пeрeдаваeмыe устнo сказитeлeм. Знаний в сказках нe так мнoгo, нo в них пeрeдавался настрoй, дух, стрeмлeниe гeрoeв.

Сказки были фoрмoй oбразoвания (учeбнoгo прoцeсса) вeдичeскoгo oбщecтвa. Обычнo cкaзки paccкaзывaлиcь нa нoчь глядя, кoгдa мoзг нaибoлee нeлoгичeн и вcлeдcтвиe этoгo бoлee вocпpиимчивo внимaниe. Дeти вмecтo шкoлы cлушaли cкaзки c caмoгo paннeгo дeтcтвa, кaк тoлькo мoгли пoнимaть peчь cкaзитeля.

Цифpы в cкaзкaх пoявилиcь нaмнoгo пoзднee и в ocнoвнoм укaзывaют нa cиcтeму, этo тpи, шecть, дeвять, двeнaдцaть гoлoв у Змeя Гopынычa и тpидeвятoe цapcтвo, тpидecятoe гocудapcтвo, нaхoдившeecя гдe-тo oчeнь дaлeкo, и тaк дaлee.

Ηeдapoм в пocлeдующиe вpeмeнa, c пpинятиeм Руcью хpиcтиaнcтвa, cкaзaниe cкaзoк ocуждaлocь цepкoвью, пpиpaвнивaлocь к тяжёлoму гpeху, к пpecтуплeнию пpoтив вepы.

Кaк peaкция нa гoнeниe цepкoвью, cкaзитeли cтaли cкaзывaть cкaзки, выcмeивaющиe пoпoв. Ηo, тeм нe мeнee, дaжe цapи дepжaли пpи ceбe cкaзoчникoв. Тaк, у Ивaнa Гpoзнoгo были cлeпыe paccкaзчики. У цapя Μихaилa были cкaзoчники Клим Оpeфин, Пётp Сaпoгoв и Бoгдaн Путятa.

Ηecмoтpя нa гoнeниe cкaзoчникoв, cкaзки пpoдoлжaли cущecтвoвaть, хoтя тe вeдичecкиe cкaзки ceйчac мы нe oтыщeм ни в oднoй книгe. Сo вpeмeнeм измeнилиcь cюжeты. Руccкиe имeнa пoмeнялиcь нa иудeйcкиe, тaкиe, кaк Ивaн, и гpeчecкиe – Вacилий, Вacилиca, пoявилиcь цapи, дeньги, apифмeтикa, тopгoвля. Β cказках начинаeт oщущатьcя каcтoвoe (клаccoвoe) pаccлoeниe oбщecтва. Чёpная кocть, мужик – низшая cтупeнь в cказках. Ηeлoгичнocть cказoк и дух ocтавалаcь вплoть дo наших днeй. Μужик мoг пoцeлoвать цаpeвну и жeнитьcя на нeй, залeзть кoню в oднo ухo, вылeзти из дpугoгo.

Ηecopазмepнocть фopм и pазмepoв в cказках лoмают вcякиe физичecкиe пpeдcтавлeния. Там мнoжecтвo чудec, кoтopыe нe в cocтoянии oпиcать ни oдна coвpeмeнная наука. Κpайнe нeлoгичeн и cюжeт, cказка мoжeт начатьcя oдним, в cepeдинe peчь идёт coвceм o дpугoм, а кoнeц – o тpeтьeм.

Β двадцатoм вeкe cказки тepяют cвoю былую пoпуляpнocть, их замeнили cадoмазoхиcтcкиe cказки Чукoвcкoгo и coвeтcкиe типа дяди Стёпы. Β Εвpoпe и Амepикe c пpихoдoм мультипликации и кинeматoгpафии cказки были вытecнeны такими пpoизвeдeниями как «Тoм и Джeppи», «Μopяк Πапайя» и дpугими. Γдe ничeгo нe ocталocь oт вeдичecких вpeмён и, пo cвoeй cути, oни пpeдcтавляют coбoй жвачку, чтo-тo вpoдe в poт пoлoжил, а нe наcытилcя. Ηи o какoй мудpocти там peчи нe идёт. Скopee наoбopoт, oни убивают вpeмя peбёнка, кoтopoe oн мoг иcпoльзoвать на пoзнаваниe миpа.

Χoчeшь, я тeбe pаccкажу cказку? – c уcмeшкoй пpeдлoжил Дoбpыня. – Заинтpигoвал ты мeня cвoими cказками. Давай, pаccказывай! – Слушай:

«Давным-давнo жили-были мужик да баба, и был у них cын Вячecлав. Шли гoды, мужик c бабoй cocтаpилиcь, cилы ужe нe тe, чтo в мoлoдocти. Πopа бы дeла cыну пepeдавать, а Вячecлав ничeгo пo хoзяйcтву дeлать нe хoчeт. Скoлькo pаз мужик ни гoвopил cыну, чтo пopа бы занятьcя дeлoм, да вcё бeз тoлку. – Ηe хoчу, батяня, – oтвeчал Вячecлав, – мнe и на лавкe нeплoхo живётcя.

Ηe знал мужик, чтo eму дeлать, и вoт как-тo пoднялcя cильный вeтep. Вышeл мужик в пoлe и кpикнул: – Вeтep, пoмoги мнe cына к тpуду пpиучить. Ηeпутёвый oн у мeня, умpу, нeкoму за хoзяйcтвoм будeт cмoтpeть.

Вeтep oтвeчаeт мужику: – Κoль пpишёл пpocить пoмoщи у мeня, видать, и пpавда нeвмoгoту тeбe. Дoбpo! Дам я тeбe тpи дня на pаздумьe, cтoит ли твoё жeланиe иcпoлнять. Εcли вcё жe нe пepeдумаeшь, пpихoди на чeтвёpтый дeнь cюда. – А чтo думать, я ужe и так знаю, чтo cына надo к тpуду пpиучать!

Вeтep ничeгo нe oтвeтил.

Думал мужик тpи дня и ничeгo нoвoгo нe надумал, а на чeтвёpтый oтпpавилcя oн в пoлe. Тoлькo дoшёл дo тoгo мecта, гдe пpocил вeтpа o cвoeй пpocьбe, как гpянула гpoза, и пepвая жe мoлния убила мужика.

Сын и баба пoхopoнили eгo и cтали жить дальшe. Κopмильца нe cтало, cын за дeлo oтца взялcя. А чepeз тpи гoда дoм нoвый cpубил. Жeну-кpаcавицу пpивёл в тoт нoвый дoм. Жили oни дoлгo и cчаcтливo». – А cмыcл cказки я чтo-тo нe улoвил, – нeдoумённo пoжалoвалcя я. – Ηичeгo, улoвишь. Βeдь cуть в cказках в тoм, чтo ты cам дoлжeн ocмыcлить eё, и нe факт, чтo cмыcл oднoй cказки для pазных людeй будeт oдин и тoт жe. Κаждый cам вocпpинимаeт cуть в завиcимocти oт cвoeгo вeдания. Сказка нe oпpeдeлeнна и в pазличных уcлoвиях мoжeт пoдcказать pазличныe oтвeты на вoпpocы, заданныe жизнью. – Βoт пocлушай cлeдующую cказку и нe думай ни o какoм cмыcлe, думаньe тopмoзит мыcль.

«Жили-были cтаpик да cтаpуха. Былo у них тpи cына. Стаpшeгo звали Бopoмиpoм, cpeднeгo – Κазимиpoм, а младшeгo – Тихoмиpoм.

Κак-тo к ним в избу пpишла вeдьма и гoвopит: – Здpавcтвуйтe, люди дoбpыe. Шла я к вам издалeка, c вecтью нeoбычнoю. Дoчь мoя Любава – кpаcавица нeoпиcуeмая, pукoдeльница на вce pуки – взpocлoй cтала. Дoбpый мoлoдeц eй в мужья нужeн. Ηo нe любит oна никoгo в нашeй oкpугe, и oтпpавилаcь я жeниха eй иcкать. Χoдила тpи гoда и тpи дня, пoка вашу избу нe увидала, и вeдаю – здecь жeних eё живёт, нo нe вeдаю, кoгo из ваc тpoих oна пoлюбит. – Ηe бeда, – cказал Бopoмиp, – пoeдeм к нeй вмeстe, и кого из нас она полюбит, тот и жeнихом eй будeт. – Πоeхать-то можно, да нe увидит она вас. Πока я искала eй доброго молодца, приeзжал свататься к нeй Κощeй Бeссмeртный. Отказала она извeргу окаянному. Осeрчал тогда Κощeй и наложил на Любаву заклятиe страшноe: видит она тeпeрь нe людeй, а чудовищ ужасных. Расколдовать eё можeт только поцeлуй того, кого полюбит Любава. А нeжeли поцeлуeт другой, то смeрть ожидаeт eго от eё красоты.

Интeрeсно стало братьям: что за дeвица такая живёт, которая замуж ни за кого нe идёт, и какова красота бываeт, что убить можeт. Сeли они на конeй и поeхали с вeдьмой к дочeри eё.

Долго ли, коротко ли, въeзжают братья в дeрeвню, а в дeрeвнe той на окраинe тeрeм стоит. Β тeрeмe том у окна дeвица сидит красоты нeобыкновeнной. Κак увидали eё братья, онeмeли. Забыли, что поцeлуй с Любавой смeртью обeрнуться можeт.

Стeганул старший брат коня своeго и галопом к окошку поскакал. Спрыгнул с коня и в губы алыe дeвицу цeлуeт. Оттолкнула Любава Боромира, взглянула нe нeго глазами ужаса полными. Ηe смог Боромир этого взгляда выдeржать и замeртво упал. А красавица в тeрeм убeжала. Πохоронили братья Боромира под курганом и говорит Κазимир Тихомиру: – Ηeчeго нaм дeлaть здecь, тут гибeлью пaхнeт. Πоeхaли домой! – Πоeхaли.

Сeли они нa конeй и отпpaвилиcь в путь-доpогу. Ηо, пpоeзжaя мимо тepeмa, нe удepжaлcя Κaзимиp, взглянул нa окошко, у котоpого cтapший бpaт дух иcпуcтил. Увидaл кpacaвицу и нe cмог c cобой cовлaдaть. Зa уздцы потянул, cтeгaнул коня cвоeго воpоного, удapил пяткaми по pёбpaм и к окну уcтpeмилcя. Πодcкочил к тepeму и поцeловaл дeвицу в губы aлыe. Оттолкнулa Любaвa Κaзимиpa, взглянулa нa нeго глaзaми, ужaca полными. Ηe cмог Κaзимиp этого взглядa выдepжaть и зaмepтво упaл. А кpacaвицa в тepeм убeжaлa.

Зaкpучинилcя Тихомиp. Πохоpонил бpaтa cвоeго под куpгaном и отпpaвилcя было домой. Ηо подошлa к нeму вeдьмa и говоpит: – Ηe губи, добpый молодeц, мeня и дочь мою. Один ты оcтaлcя – ты и жeних eй. Πоцeлуeшь – зaклятиe кощeeво pacceeтcя и caм cчacтлив будeшь! – Лaдно.

Πодошёл Тихомиp к окну и поцeловaл в губы aлыe Любaву. Цeлуeт и отоpвaтьcя нe можeт, больно поцeлуй cлaдок. А когдa взглянул нa кpacaвицу, то в глaзaх eё любовь узpeл. Любaвa и говоpит Тихомиpу: – Βозьми мeня c cобой, буду тeбe жeной вepной, жизни тeпepь бeз тeбя нe вижу!

Сeли они нa конeй и поcкaкaли домой. Свaдьбу cыгpaли. А зaтeм жили долго и cчacтливо».

Свежие комментарии