Малахитовая летопись

Засекреченные портреты. Хроника пугачевского восстания? Камень с «двойным дном». Искусство подтверждает легенду. Имя мастера пока неизвестно.

То, о чем я сейчас буду рассказывать, напоминает научно-фантастический детектив. Но, предупреждаю, все здесь сказанное от начала до конца истина.

В любой момент каждому, кто захочет, я могу предъявить попавший мне в руки совершенно необычный документ.Такое бывает в жизни только раз. Чистейший случай вывел меня на след совершенно неожиданного открытия.

Посудите сами: сегодня у меня в руках более двухсот портретов людей, живших двести лет назад! Я являюсь обладателем бесценных картин и панно, на которых изображены события эпохи царствования Екатерины II. У меня в руках, видимо, портреты многих участников крестьянских восстаний XVIII века, в том числе, возможно, и сподвижников Пугачева.

Порой мне кажется, что я с фотоаппаратом проник в прошлое и сделал фоторепортаж о событиях, происходивших на Урале в шестидесятых-семидесятых годах XVIII столетия!

Этим «фотоаппаратом» явилась невзрачная на вид малахитовая плитка, некогда служившая крышкой небольшой малахитовой шкатулки. Размер крышки — 13,5 на 19,7 сантиметра. На полированную поверхность плитки совершенно необычными способами уральский летописец нанес все эти рисунки и панно.

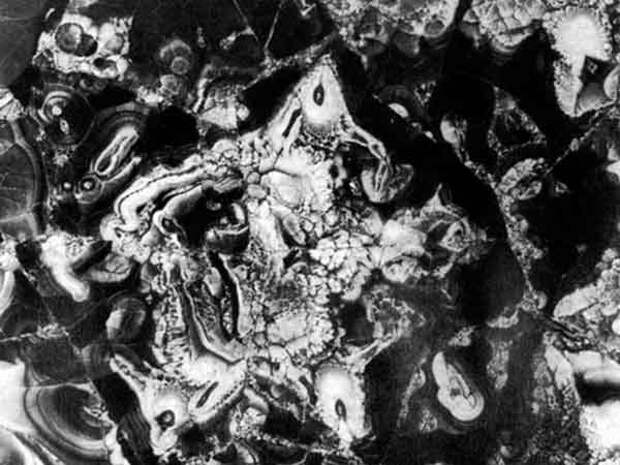

Первое, что бросается в глаза при взгляде на плитку, — это причудливый каменный цветок в ее центральной части. Он чем-то напоминает розу, растущую в волшебном саду. Но не это главное в рисунке. Плитка подобна загадочной картинке: ее надо поворачивать в руках, вглядываясь в узоры линий и пятен, искусно смонтированные художником-летописцем, чтобы увидеть скрытое изображение.

Мы привыкли считать, что уральские мастера умели создавать картины из подклеенных кусочков узорчатого зеленого камня. Мы привыкли к облику кругов, эллипсов, замысловатых вариации полосок, собранных из нарезанных на тоненькие пластиночки почек малахита.

Здесь тоже в основе малахитовая мозаика. Но подклеенными оказались кусочки, на которых художник НАРИСОВАЛ портреты людей и картины событий своей эпохи. Я не оговорился: именно НАРИСОВАЛ!

К сожалению, секрет производства подобных картин утерян. Никто из современных специалистов по обработке малахита не слышал о таком способе. Как он это делал? Возможно, он втирал шпателем малахитовую пыль с клеем. По-видимому, процесс происходил при повышенной температуре. Думаю, что технологию изготовления подобных картин можно восстановить.

Но и это не все.

Там, где нужно было изобразить тайные портреты, художник применял еще более необычный способ. Фигуры «тайных» персонажей он ваял из малахитовой крошки, пыли и клея. Ваяние было также необычным. Изготовленные им портреты можно разглядеть только с помощью микроскопа или при большом увеличении фотоснимков с плитки. Это была МИКРОЖИВОПИСЬ!

Созданные неизвестным художником микроизображения, при своей удивительной «портретности», размещались экономно на пространстве, исчисляемом десятыми и сотыми долями миллиметра. Один из «засекреченных» портретных комплектов, размещенный на пространстве размером с булавочную головку, содержит более ТРИДЦАТИ портретов.

Я показывал все эти портреты и панно многим своим друзьям. По-разному реагировали они на виденное. Подавляющее большинство сразу воспринимало рисунки художника. Некоторые обращали внимание на существенные детали, не замеченные мной.

Небольшая группа моих друзей, принадлежащая к категории лиц, во всем сомневающихся, обычно задавала мне десятки «каверзных» вопросов. Вот эти вопросы и мои ответы на них.

— А не плод ли воображения все это? Ведь есть пейзажные камни, на которых природа изобразила и крепостные сооружения, и моря, и горы, и даже людей. Можно усмотреть пейзажи в грозовых облаках и в луже воды. Не встретились ли мы здесь с пейзажным малахитом?

— Да, пейзажные камни существуют. Я сам много писал о рисунках на яшмах. Мне встретился пейзажный родонит, на котором отчетливо просматривались опушка леса, домик и дорога к нему. Вначале и я пытался объяснить виденное на малахитовой плитке природной «пейзажностью». Но уж слишком необычными оказались эти «пейзажи». Нет, здесь мы встретились с иным явлением, ранее никем и никогда не отмеченным. Сотни рисунков людей и животных оказались подобранными в определенные группы, взаимно между собой связанные. Но самое главное в том, что они оказались ПОДПИСАННЫМИ! На малахитовой плитке выявились сотни слов, искусно вплетенных в рисунок, похожий на природный — малахитовый. Могу заверить, что ни на одном пейзажном камне еще нигде не встречались надписи.

— Ну, а чем вы докажете, что изображение нарисовано, а не подобрано мозаично из особых сортов малахита? — не унимались сомневающиеся.

Тут я обычно рассказываю, что сам, стремясь подтвердить увиденное, отправился к криминалистам. Их я попросил посмотреть и сфотографировать плитку в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах. Поразительными оказались снимки, полученные в ультрафиолетовом свете. На отпечатках выявилась совершенно иная картина (и надписи к ней), ничего общего не имеющая с изображением на поверхностном слое. Ниже я расскажу подробно о композиции изображения, видимого только в ультрафиолетовых лучах. Сейчас замечу лишь, что ультрафиолетовые лучи позволяют рассмотреть то, что расположено чуть-чуть глубже видимой поверхности. Верхний рисунок оказался наложенным на более раннее изображение!

Снимки же, сделанные с помощью электронного микроскопа, показали, что микроструктура поверхности плитки ничего общего не имеет со структурой малахита. Это значит, что малахитовая основа плитки закрыта с поверхности чем-то вроде лака или эмали, по которой и осуществлялась роспись.

Не имея возможности в рамках небольшой статьи дать хотя бы краткое описание находки, я остановлюсь только на некоторых ее фрагментах.

Но прежде чем начать рассказ, скажу два слова о том, как эта плитка ко мне попала.

Лет пятнадцать тому назад я попросил одного из уральских малахитчиков подыскать мне малахитовый лом для чернильного прибора. Вскоре я получил этот «лом», случайно уцелевший у одной из бывших владелиц антикварного магазина в Петербурге. Во время Великой Отечественной войны эта владелица (сдавшая государству свой магазин в 20-х годах) эвакуировалась в Свердловск. Здесь-то она и продала малахитовую крышку.

Чернильный прибор я так и не сделал. Плитка лежала у меня вместе с другими камнями моей коллекции.

Однажды, разглядывая плитку, один из моих друзей обратил внимание на то, что при определенных поворотах плитки на ней усматриваются странные контуры людей и животных.

Так началось изучение рисунков.

Постепенно выявлялись детали. Художник, создавший эту малахитовую шкатулку, был замечательным психологом. Он великолепно засекретил главные изображения. Такой принцип засекречивания сто лет спустя прочно вошел в детективную литературу. У Эдгара По в одном из рассказов говорится, как лучшие детективы с ног сбились в поисках документа. А искомый объект лежал прямо-таки на глазах. Никому и в голову не пришло проверять очевидное.

Так и на малахитовой плитке. Рисунок цветка гипнотизирует. Глаз уже не воспринимает того, что в нем скрыто. Использован типичный прием загадочных картинок из серии «Где спряталась собака охотника?». Подобные рисунки всем известны. Надо долго вглядываться, рассматривать изображение и так и эдак, пока глаз вдруг не увидит, что вроде бы хаотичные линии образуют точный рисунок. И уж после этого остается только недоумевать: где же были мои глаза раньше?

Неизвестный художник отработал этот прием до такого совершенства, что даже опытный малахитчик, всю жизнь занимавшийся подбором малахитовой мозаики, попался на этот прием. Он ничего не увидел на плитке, кроме центрального цветка.

Второй принцип засекречивания объектов художник связал с остротой зрения. Известно, что нормальный глаз способен видеть две точки, если они расположены под углом в одну минуту. Но есть люди, обладающие сверхострым зрением. Самое секретное исполнено в расчете на таких людей. Отдельные детали рисунка просматриваются под углом зрения в секунду и доли секунды!

Вполне естественным стал вопрос о времени изготовления малахитовой шкатулки.

Малахитчик, передавая мне плитку, обратил внимание, что малахит в ней наклеен не на металл, а на мрамор. Так делали шкатулки только в XVIII веке. Значит, плитке около двухсот лет!

Нашлось и прямое подтверждение, но ему предшествовали месяцы дешифровки. Помог мне читать нарисованное один из лучших фотографов-любителей Свердловска учитель средней школы Михаил Филатов. Он сумел сфотографировать плитку и ее фрагменты так, что порой не нужен был и микроскоп. Второй помощник, студент Георгий Мельничук, зарисовывал то, что постепенно «проявлялось» при изучении плитки и ее фотографий.

Поиски даты изготовления плитки привели сначала к находке вензеля на груди одного из главных персонажей — человека в мундире адмирала. Фигура адмирала вмонтирована в нижнюю часть цветка и занимает большое пространство. В вензелевом изображении хорошо просматриваются буквы: «Е», «К», «Т», «Р», «Н» и индекс «II».

«Екатерина вторая»! — вот время действия. Это значит, что художник был очевидцем тех событий, которые действительно происходили около двухсот лет назад! Значит, художник мог быть даже участником крестьянских восстаний Пугачева. И действительно, несколько раз на плитке повторена фамилия одного из ближайших сподвижников Пугачева — «ЮЛАЕВЪ»!

В отдельных участках плитки художник изобразил отряды людей, вливающихся в войско, одиночек-партизан, замаскированных в лесах, людей, вставших в круговую оборону.

Художник изобразил и противников. Среди них мы видим гренадеров в киверах и треуголках, офицеров, дворян и священников всех мастей, в том числе католических.

На одном из фрагментов плитки изображена порка крепостного. Потрясает лаконичностью сцена расправы с крепостным. Наказывают голого человека, лежащего спиной кверху. Условно решена фигура палача с бичом. У ног наказуемого офицер. Около головы — бородатый человек, по-видимому староста. На стене — изображение трех святителей. На небе — божия матерь, отвернувшаяся от сцены наказания. От этого панно веет безысходностью бытия тех времен: нет правды ни на земле, ни на небе.

Сложнее всех зашифрованы портреты группы людей, идущих караваном на лошадях, верблюдах и ишаках. Их ведет проводник. Этой группе противопоставлены гренадеры. В голове одного из участников каравана (ее размер — с булавочную головку) содержится более тридцати зашифрованных портретов! Их удалось рассмотреть при увеличении рисунка в 50 раз. Отождествить многие из портретов с известными портретами исторических лиц — это дело будущего. Но мне думается, что среди них мы найдем изображения и Пугачева, и его сподвижников. Поистине мне попалась в руки подлинная «повесть временных лет», малахитовая летопись.

Многое из затаенного выявилось при просмотре микрофотографий. На таких снимках удавалось увидеть то, что скрыто зеленью разных оттенков малахитового цвета. Фотография осредняла цвета. Это и помогало прочесть нечитаемое. Таким путем удалось прочесть надписи на плитке. Некоторые из них написаны вычурным вензелевым стилем, отдельные слова трудночитаемы из-за многократного повторения букв, многие надписи микроскопические по размеру. Вот некоторые из прочитанных надписей.

«Ермолай ирод» — написано на шляпе генерала. Слово «Скареда» нацарапано на его челюсти.

На одном из рисунков изображен памятник. «Автор века» — можно прочесть на памятнике. С трудом тут же просматриваются цифры. Одна из них — «1784». На памятнике — энергичный профиль человека. Под памятником книга. На ней слово «Воль»… Что это? Памятник Радищеву за его оду «Вольность»? Но ведь Радищев скончался в 1802 году. Ода «Вольность» создана им в 1783 году. Можно понять этот рисунок как признание художником заслуг Радищева при его жизни. В Москве, в Историческом проезде, против Исторического музея, есть барельеф Радищева. На барельефе Радищев изображен в профиль. Усматривается определенное сходство между рисунком на малахитовой плитке и этим барельефом. Не случайно этот рисунок зашифрован очень и очень тщательно. Для художника в случае его разоблачения такой портрет грозил расправой.

Слова, прочитанные на плитке, пока единичны. Они в сумме составляют не более двух процентов от написанного. Еще нет пока стройной картины всего изложенного на ней, но я уже начал разбирать отдельные фамилии и даты.

Не только портреты людей встретились на плитке. Целый «зоопарк» животных и сказочных персонажей изображен на ее поверхности.

Разнообразен и мир «нечистых». Из сказочной «нечисти» первое место принадлежит черту. Он изображен несколько раз. Со всеми полагающимися черту атрибутами: рогами, свиным рылом и прочими мерзостями. На одном из рисунков черт соседствует с сановником в короне.

А вот что удалось увидеть на специальных фотографиях, снятых в ультрафиолетовом свете. Помог мне сделать эти фотографии криминалист-эксперт В. В. Патрушев.

Первые отпечатки не вызвали у меня никаких эмоций. На них отчетливо просматривались только места склеек отдельных плиточек. Было ясно, что главным люминесцирующим веществом являлся не материал плитки (малахит не люминесцирует), а покрытие, в котором одной из составных частей было вещество, светящееся в ультрафиолете бледно-зеленым цветом. Возможно, оно принадлежало к каким-либо органическим соединениям.

Лишь после получения отпечатков, изготовленных на особо контрастной бумаге, плитка заговорила. Она рассказала о трагедии, происшедшей на Урале более двухсот лет назад. Прежде всего с фотографических отпечатков проступило совершенно иное изображение, не то, что видимо при дневном свете. Точно так в реставрационных мастерских выявляют древние картины, погребенные под слоями позднейших грунтовок и реставраций.

Стало совершенно очевидным то, что оба изображения — древнее (назовем его так) и позднейшее — НАРИСОВАНЫ на малахите.

На древнем рисунке еще отчетливее даны и время и место действия.

Место действия расшифровывалось легко. В нижней части верхней плитки, почти в центре композиции, дан рисунок большого подвала. Над подвалом расположена массивная башня. Башня наклонена — «падает». На Урале известна единственная «падающая» башня. Она расположена в Невьянске. Построена башня по приказу Демидова в 1725 году. Первое время она имела сторожевое назначение. Недобрая слава распространилась в народе про эту башню. Шепотом друг другу передавали, что Демидов держит в этой башне беглых людей, чеканящих фальшивую монету. Золото и серебро для монет брали из руд, добываемых в Сибири.

Говорят, что Екатерина II прослышала об этих проделках Демидова. Прислала она на Урал своего верного человека — князя Александра Алексеевича Вяземского, снабдив его неограниченными полномочиями. Но Демидов, чтобы скрыть следы преступления, приказал затопить подвалы. Было это в 1763 году.

На древнем рисунке, очевидно, изображен последний акт трагедии — затопление и гибель людей в подвалах Невьянской башни.

Более двухсот лет прошло после гибели рабочих. Нераскрытой оставалась демидовская тайна. Неужели теперь ультрафиолет открыл нам художественный документ той эпохи, рассказывающий, как было дело?!

На первых фрагментах мы видим подземелье с горящим горном, в котором плавился металл. Ожидают плавки. Люди стоят спокойно, не предвидя надвигающейся опасности. На переднем плане картины также еще не чувствуется надвигающейся катастрофы. Здесь видны машины и паровые котлы. Чтобы подчеркнуть изображенное, художник подписал: «Котлы Ф. Ф. К.». На огромном маховике просматривается дата его изготовления: «1753 г.» Но ведь И. И. Ползунов построил свою первую машину в 1765 году! Неужели ее изобрели на двенадцать лет раньше? Или художник перепутал дату?

Новый фрагмент панно. Через открытые шлюзы хлещет вода. Лица свидетелей и участников катастрофы полны ужаса. Вода застигла их во время работы… Одному из рабочих, по-видимому, удалось всплыть на поверхность потока. Он грозит хозяину, горделиво стоящему на берегу пруда.

Несколько раз на древнем рисунке плитки повторена дата: «1763». Неразборчивы лишь день и месяц события. Они читаются неоднозначно и как 11/VI, и как 15/III.

Начертание слов и букв напоминает временами вензельную вязь XVIII века, читается с трудом. Поэтому на древнем рисунке тоже еще много непрочитанного. Многое еще предстоит кропотливо рассмотреть, сверяя прочитанное с архивными материалами.

Старинный документ цепко держит свои тайны. Порой мне кажется, что я оказался в положении фотографа, заснявшего скрытой камерой многие явления, но не записавшего, где и что он снимал. Предстоит огромная работа по отождествлению «фотографий», по выявлению реальных персонажей — для многих специалистов.

Ведь речь идет о неизвестном таланте, создавшем уникальное художественное произведение. Речь, видимо, идет также о прочтении художественной летописи волнующих событий конца XVIII века.

Кроме того, льщу себя мыслью, что все изложенное здесь послужит толчком к дальнейшим поискам. Известно, что в частных собраниях хранится много малахитовых изделий: шкатулок, столешниц, ваз, чернильных приборов, табакерок. Может быть, кому-либо посчастливится встретить что-либо подобное. Предупреждаю: поисковый признак древности малахитового изделия очень четкий: малахит в них наклеен не на медный или железный каркас, а на каменный, изготовленный из мрамора.

Мраморный остов изделий XVIII века был непрочным. Поэтому большинство изделий древних мастеров оказались разломанными и либо уничтоженными, либо переработанными в другие произведения.

Но, может быть, все-таки сохранились и другие произведения загадочного мастера XVIII века — человека огромного таланта и, видимо, необычной судьбы? Кто он? Почему затеял свой дерзкий и тайный труд?

Та плитка, что оказалась у меня в руках, молчит об этом. Но только ли об этом? Ведь дешифровка еще не закончена. О чем еще расскажет находка?

А. Малахов, доктор геолого-минералогических наук

=0=0=

Старообрядчество или Ведизм?

Старообрядчество — что оно есть на самом деле? Еще его называют Староверие.

Что же это за Старая Вера? Почему снесены все храмы в городах, а те которые есть ничем по виду не отличаются от привычных нам, да еще их и мало?! Если вера старая, то какая???

Давайте разбираться с этими вопросами и тогда многое откроется и многое поймем….

Феномен долгожителей племени хунза

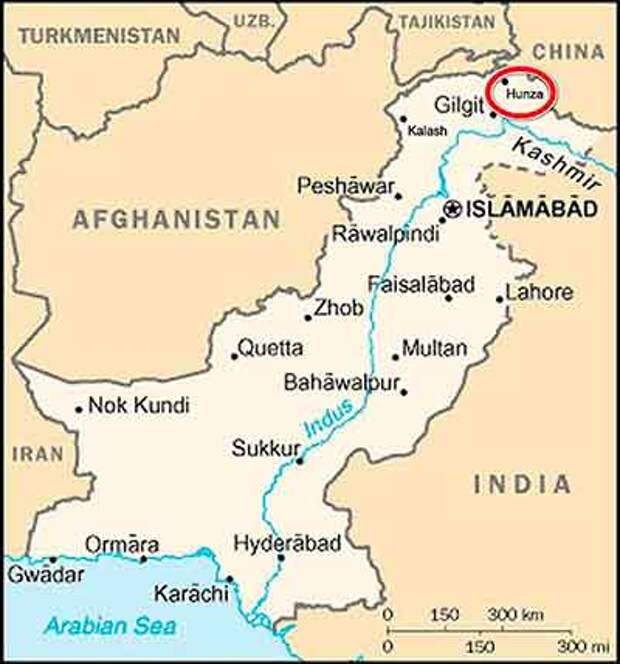

Долина реки Хунза находится на границе Индии и Пакистана, ее еще называют «оазисом молодости». Почему? Продолжительность жизни местных жителей — 110-120 лет. Они почти никогда не болеют и выглядят молодо. Их долголетие до сих пор заводит в тупик исследователей. Интересно знать подробнее расскажет об жизни горного народа.

Значит, существует некий образ жизни, приближающийся к идеальному, когда люди чувствуют себя здоровыми, счастливыми, не стареют, как в других странах, уже к 40-50-летнему возрасту. Любопытно, что жители долины Хунза, в отличие от соседних народностей, внешне очень похожи на европейцев (как и калаши, которые живут совсем рядом).

Согласно легенде, расположенное здесь карликовое горское государство основала группа воинов армии Александра Македонского во время его Индийского похода. Они, естественно, установили тут строгую боевую дисциплину — такую, что жителям с мечами и щитами пришлось и спать, и есть, и даже плясать…

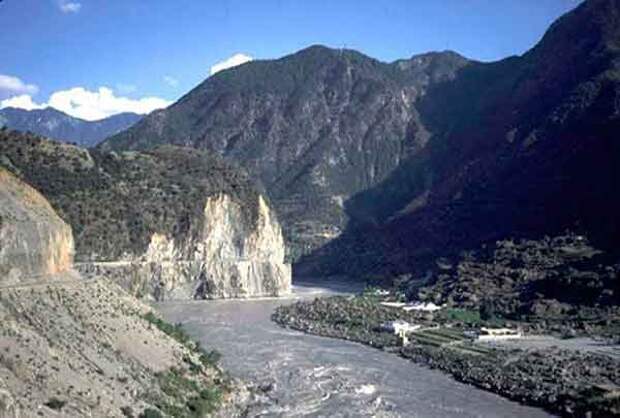

При этом хунзакуты с легкой иронией относятся к тому, что кого-то еще в мире называют горцами. Ну, в самом деле, не очевидно ли, что с полным правом это имя должны носить лишь те, кто живет возле знаменитого «места горной встречи» — точки, где сходятся три высочайшие системы мира: Гималаи, Гиндукуш и Каракорум. Из 14 пиков-восьмитысячников Земли пять находятся поблизости, в том числе вторая после Эвереста К2 (8 611 метров), подъем на которую в альпинистском сообществе ценится даже больше, чем покорение Джомолунгмы. А что сказать о не менее прославленной здешней «вершине-убийце» Нанга-Парбат (8 126 метров), похоронившей рекордное число восходителей? А о десятках семи- и шеститысячников, буквально «толпящихся» вокруг Хунзы?

Пройти через эти скальные массивы будет не под силу, если вы не спортсмен мирового уровня. Вы сможете лишь «просочиться» узкими перевалами, ущельями, тропами. Издревле эти редкие артерии контролировались княжествами, которые облагали значительной пошлиной все проходящие караваны. Хунза считалась среди них одним из самых влиятельных.

В далекой России про этот «затерянный мир» известно немного, причем по причинам не только географическим, но и политическим: Хунза, наряду с некоторыми другими долинами Гималаев, оказалась на территории, за которую почти 60 лет ведут яростный спор Индия и Пакистан (главным его предметом остается куда более обширный Кашмир).

СССР — от греха подальше — всегда старался дистанцироваться от конфликта. К примеру, в большинстве советских словарей и энциклопедий та же К2 (другое имя — Чогори) упомянута, но без указания местности, в которой она находится. Здешние, вполне традиционные названия были стерты и с советских карт, и, соответственно, из советского новостного лексикона. Но вот что удивительно: в Хунзе про Россию как раз знают все.

Два капитана

«Замком» многие местные жители почтительно называют Балтитский форт, нависающий со скалы над Каримабадом. Ему уже около 700 лет, и в свое время он служил местному независимому правителю и дворцом мира, и крепостью. Не лишенный импозантности снаружи, изнутри Балтит кажется мрачным и сырым. Полутемные помещения и бедная обстановка — обычные горшки, ложки, гигантская печь… В одном из помещений в полу люк — под ним мир (князь) Хунзы держал своих личных пленников. Светлых и больших помещений немного, пожалуй, лишь «балконный зал» производит приятное впечатление — отсюда открывается величественный вид на долину. На одной из стен этого зала — коллекция старинных музыкальных инструментов, на другой — оружие: сабли, мечи. И шашка, подаренная русскими.

В одной из комнат висит два портрета: британского капитана Янгхазбенда и русского капитана Громбчевского, которые решили судьбу княжества. В 1888 году на стыке Каракорума и Гималаев чуть не появилась русская станица: когда к тогдашнему миру Хунзы Сафдару Али прибыл с миссией русский офицер Бронислав Громбчевский. Тогда на границе Индостана и Средней Азии шла Большая Игра, активное противостояние двух сверхдержав XIX века — России и Великобритании. Не только военный, но и ученый, а впоследствии даже почетный член Императорского географического общества, этот человек не собирался завоевывать для своего царя земли. Да и было с ним тогда всего шестеро казаков. Но все же речь шла о скорейшем устройстве торговой фактории и политическом союзе. Россия, имевшая к тому времени влияние на всем Памире, устремила теперь свой взор к индийским товарам. Так капитан вступил в Игру.

Сафдар очень тепло принял его и охотно заключил предлагаемое соглашение — он опасался напиравших с юга англичан.

И, как оказалось, не без оснований. Миссия Громбчевского не на шутку встревожила Калькутту, где в то время находился двор вице-короля Британской Индии. И хотя специальные уполномоченные и шпионы успокаивали власти: вряд ли стоит опасаться появления русских войск на «макушке Индии» — с севера в Хунзу ведут слишком трудные перевалы, к тому же закрытые снегом большую часть года, — сюда было решено срочно отправить отряд под командованием Фрэнсиса Янгхазбенда.

Оба капитана были коллегами — «географами в погонах», они не раз встречались в памирских экспедициях. Теперь им предстояло определить будущее бесхозных «хунзакутских бандитов», как их называли в Калькутте.

В Хунзе тем временем потихоньку появлялись русские товары, оружие, а во дворце Балтит появился даже парадный портрет Александра III. Далекое горское правительство начало дипломатическую переписку с Санкт-Петербургом и предложило разместить у себя казачий гарнизон. А в 1891 году из Хунзы пришло сообщение: мир Сафдар Али официально просит о приеме его со всем народом в российское подданство. Эта весть скоро дошла и до Калькутты, в результате 1 декабря 1891 года горные стрелки Янгхазбенда захватили княжество, Сафдар Али бежал в Синьцзян. «Дверь в Индию для царя захлопнута», — написал британский оккупант вице-королю.

Так что, российской территорией Хунза считала себя всего четыре дня. Правитель хунзакутов пожелал видеть себя русским, но официального ответа так и не успел получить. А британцы закрепились и держались тут до самого 1947 года, когда в ходе распада получившей независимость Британской Индии княжество вдруг оказалось на территории, подконтрольной мусульманам.

Сегодня Хунза управляется пакистанским Министерством по делам Кашмира и Северных территорий, но теплая память о несостоявшемся исходе Большой Игры, осталась.

Более того, местные жители спрашивают у русских туристов, почему так мало туристов из России. При этом британцы, хотя и ушли почти 60 лет назад, до сих пор их хиппи наводняют территории.

Абрикосовые хиппи

Считается, что Хунзу заново для Запада открыли именно хиппи, которые бродили в 1970-е годы по Азии в поисках истины и экзотики. Причем, популяризовали это место настолько, что даже обычный урюк американцы сегодня называют Hunza Apricot. Впрочем, сюда «детей цветов» влекли не только эти две категории, но и индийская конопля.

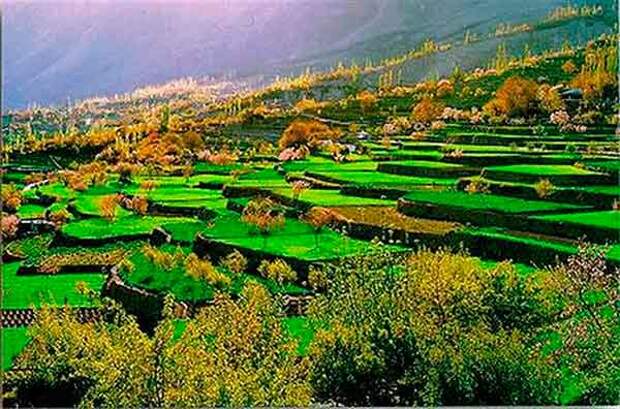

Одна из основных достопримечательностей Хунзы — ледник, который широкой холодной рекой спускается в долину. Впрочем, на многочисленных террасные полях выращивают картофель, овощи и коноплю, которую здесь не сколько курят, как добавляют в качестве приправы к мясным блюдам и супам.

Что же касается молодых длинноволосых ребят с надписью Hippie way на майках — то ли настоящих хиппи, то ли любителей ретро, — то они в Каримабаде а в основном уплетают абрикосы. Это, несомненно, главная ценность хунзакутских садов. Весь Пакистан знает, что только здесь растут «ханские плоды», которые сочатся ароматным соком еще на деревьях.

Хунза привлекательна вовсе не только для радикальной молодежи — сюда едут и любители горных путешествий, и поклонники истории, и просто любители забраться подальше от родины. Дополняют картину, конечно, многочисленные скалолазы…

Поскольку долина находится на полдороги от Хунджерабского перевала до начала индостанских равнин, хунзакуты уверены, что контролируют путь вообще в «верхний мир». В горы, как таковые. Трудно сказать, действительно ли это княжество когда-то основали солдаты Александра Великого, или это были бактрийцы – арийские потомки когда-то единого великого русского народа, но какая-то тайна в появлении этого небольшого и самобытного в своем окружении народа, безусловно, есть. Говорит он на своем собственном языке бурушасхи (Burushaski, родство которого до сих пор не установлено ни с одним из языков мира, хотя все здесь знают и урду, а многие — английский), исповедует, конечно, как и большинство пакистанцев, ислам, но особого толка, а именно исмаилитского, одного из самых мистических и таинственных в религии, который исповедует до 95% населения. Поэтому в Хунзе вы не услышите привычных призывов на молитву, несущихся из динамиков минаретов. Все тихо, молитва — личное дело и время каждого.

Здоровье

Хунзы купаются в ледяной воде даже при 15 градусном морозе, до ста лет играют в подвижные игры, 40-летние женщины у них выглядят как девушки, в 60 лет сохраняют стройность и изящество фигуры, а в 65 лет ещё рожают детей. Летом они питаются сырыми фруктами и овощами, зимой — высушенными на солнце абрикосами и пророщенными зернами, овечьей брынзой.

Река Хунза являлась естественной преградой для двух средневековых княжеств Хунза и Нагар. С XVII века эти княжества постоянно враждовали, воровали друг у друга женщин и детей и продавали в рабство. И те, и другие жили в укрепленных деревнях. Интересно еще одно: у жителей есть период, когда фрукты еще не поспели — он зовется «голодной весной» и продолжается от двух до четырех месяцев. В эти месяцы они почти ничего не едят и лишь раз в день пьют напиток из сушеных абрикосов. Такой пост возведен в культ и строго соблюдается.

Шотландский врач МакКаррисон, первым описавший Счастливую долину, подчеркивал, что потребление белков там находится на низшем уровне нормы, если вообще это можно назвать нормой. Суточная калорийность хунзы составляет в среднем 1933 ккал и включает в себя 50 г белка, 36 г жира и 365 углеводов.

Шотландец жил в непосредственной близости от долины Хунза в течение 14 лет. Он пришел к выводу, что именно диета является основным фактором долголетия этого народа. Если человек питается неправильно, то от болезней его не спасет и горный климат. Поэтому не удивительно, что соседи хунза, живущие в тех же климатических условиях, страдают самыми различными заболеваниями. Их продолжительность жизни в два раза короче.

Мак Каррисон, вернувшись в Англию, поставил интересные эксперименты на большом количестве животных. Одни из них питались обычной пищей лондонской рабочей семьи (белый хлеб, сельдь, сахар- рафинад, консервированные и вареные овощи). В итоге в этой группе стали появляться самые разнообразные «человеческие болезни». Другие же животные находились на диете хунза и на протяжении всего опыта оставались абсолютно здоровыми.

В книге «Хунзы — народ, который не знает болезней» Р. Бирхер подчеркивает следующие очень существенные достоинства модели питания в этой стране:

— прежде всего оно вегетарианское;

— большое количество сырых продуктов;

— в ежедневном рационе преобладают овощи и фрукты;

— продукты естественные, без всякой химизации и приготовленные с сохранением всех биологически ценных веществ;

— алкоголь и лакомства потребляют исключительно редко;

— очень умеренное потребление соли; продукты, выращенные только на своей отечественной почве;

— регулярные периоды голодания.

К этому надо добавить и другие факторы, благоприятствующие здоровому долголетию. Но способ питания имеет здесь, несомненно, очень существенное, решающее значение.

В 1963 году в Хунзе побывала французская медицинская экспедиция. В результате проведенной ею переписи населения было выяснено, что средняя продолжительность жизни у хунзакутов составляет 120 лет, что вдвое превышает этот показатель среди европейцев. В августе 1977 года в Париже не международном раковом конгрессе было сделано заявление: «В соответствии с данными геоканцерологии (науки по изучению раковых заболеваний в разных регионах мира) полное отсутствие раковых заболеваний имеет место только среди народности хунза».

В апреле 1984 г. одна из гонконгских газет сообщила о следующем удивительном случае. Один из хунзакутов, которого звали Саид Абдул Мобут, прибывший в лондонский аэропорт Хитроу, привел в недоумение работников эмиграционной службы, когда предъявил паспорт. В соответствии с документом, хунзакут родился в 1823 году и ему исполнилось 160 лет. Сопровождавший Мобуда мулла отметил, что его подопечный считается святым в стране Хунза, славящейся своими долгожителями. У Мобуда отличное здоровье и здравый рассудок. Он прекрасно помнит события, начиная с 1850 г.

О своем секрете долголетия местные жители говорят просто: будь вегетарианцем, трудись всегда и физически, постоянно двигайся и не меняй ритма жизни, тогда и проживешь лет до 120-150. Отличительные черты хунз как народа, обладающего «полноценным здоровьем»:

1) Высокая трудоспособность в широком смысле слова. У хунзов эта трудоспособность проявляется как во время работы, так и во время плясок и игр. Для них пройти 100–200 километров — все равно, что для нас совершить короткую прогулку возле дома. Они необычайно легко взбираются на крутые горы, чтобы передать какое-то известие, и возвращаются домой свежие и веселые.

2) Жизнерадостность. Хунзы постоянно смеются, они всегда в хорошем расположении духа, даже если голодны и страдают от холода.

3) Исключительная стойкость. «У хунзов нервы крепкие, как канаты, и тонкие и нежные, как струна,— писал МакКарисон.— Они никогда не сердятся и не жалуются, не нервничают и не выказывают нетерпения, не ссорятся между собой и с полным душевным спокойствием переносят физическую боль, неприятности, шум и т. п.»

=0=0=

Профессор А.А. Клёсов о Михаиле Задорнове

Профессор А.А. Клёсов о Михаиле Задорнове, заслуженных ученых и о борцах с так называемой лженаукой

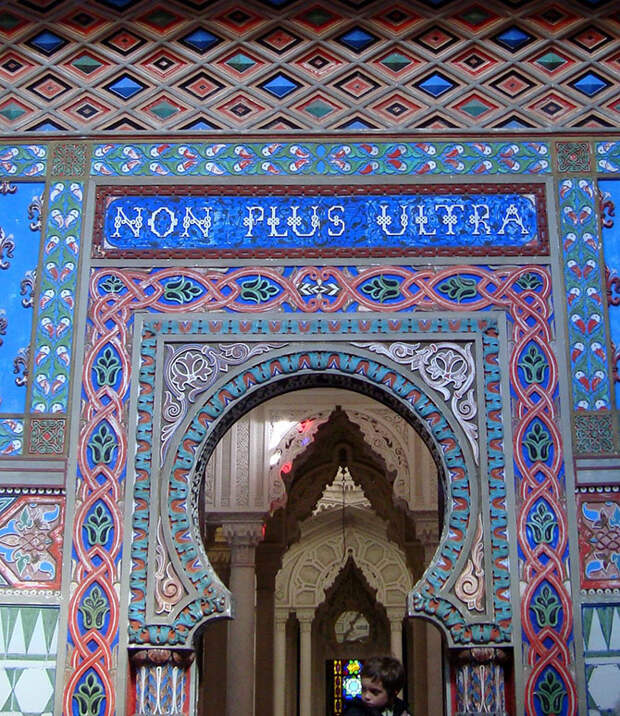

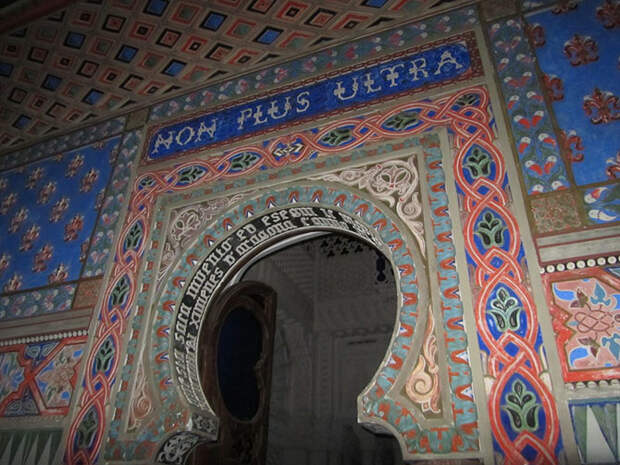

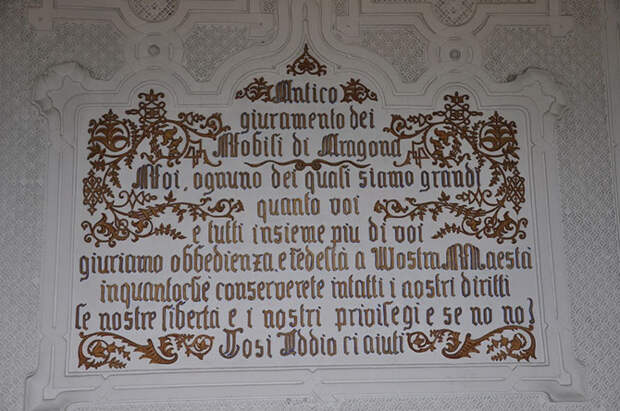

Экскурсия в замок Саммеццано

«Нетипичный для Италии замок в мавританском стиле поразительно красив. И тем удивительнее, что о нем мало кто знает даже среди самих итальянцев. В замок Саммеццано сложно попасть, но полученные впечатления будут стоить всех затраченных усилий»

Этот замок напоминает, наверное, сон шамаханской царицы, ведь наверняка только роскошной и очень искушенной женщине могло пригрезиться ТАКОЕ! Восточная шкатулка, невиданные пряности, опиумное опьянение – вот с чем, пожалуй, можно сравнить столь невероятное зрелище. Кажется, стоит моргнуть, и мираж рассеется. Глаз цепляется то за одну, то за другую деталь, а от многообразия красок захватывает дух. Итальянский замок Саммеццано (Castello di Sammezzano) удивит даже самого избалованного зрителя.

Давайте посмотрим на него подробнее…

Замок Саммеццано (Castello di Sammezzano) принадлежит итало-английской компании под названием «Sammezzano Castle Spa». Он закрыт уже более двадцати лет (в 80-х годах прошлого века там размещался отель на 18 номеров) в ожидании реализации амбициозного и дорогостоящего проекта по его реконструкции.

На протяжении последних лет в сотрудничестве с владельцами замка и добровольной организацией с Леччио он был эксклюзивно открыт для посещения в связи с местными торжествами — Ла Сагра ди Пэнко и Корса Поддистика Марниатона. На праздники прибыли многочисленные посетители из всех уголков Италии. Как из старой сказки, каждый раз вспоминались новые истории: кто здесь женился, кто провёл медовый месяц, кто помнит замок, когда был ещё ребёнком… В общем, ещё многие помнят замок Саммеццано. И напротив совсем немногие знают что-либо о человеке, который реализовал его — маркизе Фердинандо Панчиатики Ксимэнесе Арагонском (Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona), родившимся во Флоренции 10 марта 1813 года…

Маркиз был (не имея высшего образования) архитектором, инженером, ботаником (в 1864 году покупает первое дерево за 224 лиры — немалую по тем временам сумму), библиофилом, предпринимателем, политиком и интеллектуалом; он помогал и был меценатом наиболее важным культурным организациям Флоренции: Академия ди Бэлле Арти, Музей Барджэлло, Уффици, Академия Георгофилов, Тосканское Общество Овощеводства. Также, пожертвовав часть собственного архива, он сделал весомый вклад в создание Национальной Библиотеки.

Прекрасный знаток творчества Данте, в 1865 году был избран президентом комитета по организации столетия со дня рождения поэта. Во Флоренции-столице Италии стремительно растут новые кварталы, и некоторые (например, Ла Маттонайя) разместились на его земле, Дворец Панчиатики (сейчас это здание администрации региона Тоскана) и Дворец Ксимэнес в Борго Пинти — также бывшая собственность маркиза. Хотя сегодня мало кто об этом знает…

Во Флоренции — столице Италии, остающейся закрытой и провинциальной, он смотрел намного дальше, на Восток, где видел корни Возрождения. Послания, заключенные в цвета и формы замка, несравненно современны и актуальны. Красочно передана красота и функциональность архитектуры, связь между Востоком и Западом, политический упадок, свободолюбивость и полёт человеческой мысли…

Воздвигнутый в 780 году, за века существования замок принадлежал королю Франции и Лонгобардии и императору Священной Римской империи Карло Маньо (Carlo Magno), флорентийской семье Гуальтьеротти (Gualtierotti), Медичи, а также одной из богатейших семей Италии своего времени Ксименес д’Арагона (Ximenes d’Aragona) и, наконец, семье Панчиатики (Panciatichi).

По историческим сводкам в 780 году в замке гостил сам Карло Маньо вместе с женой, сыном, а также королем Умберто I. Много веков спустя здание перешло во владение флорентийской семьи Гуальтьеротти вплоть до 1488 года. Спустя некоторое время замок приобрел Джованни Медичи.

В 1564 году Великий герцог Козимо I Медичи создал так называемый Заповедник Саммерцано: обширное пространство, включающее в себя немалую часть современной территории коммуны Реджелло, на котором было запрещено ловить рыбу и охотиться без специального разрешения.

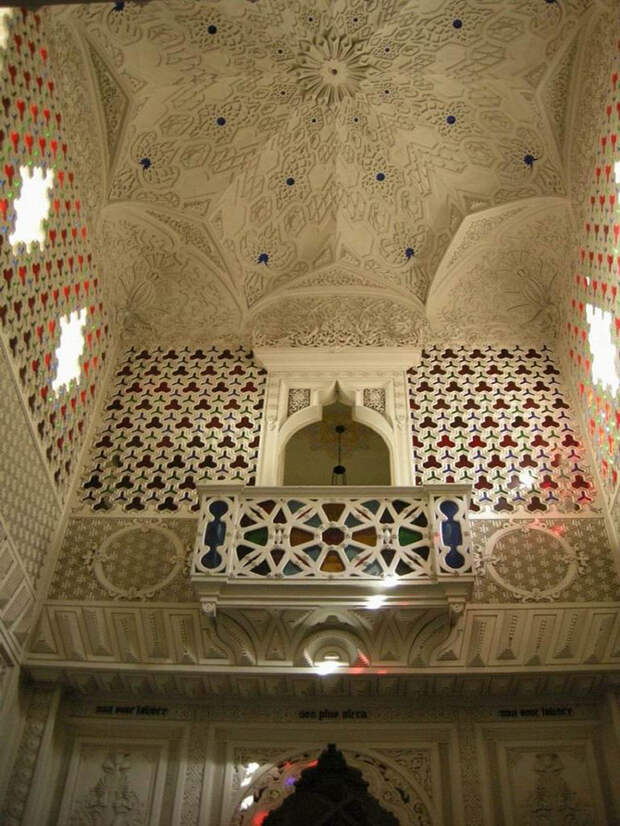

В 1605 году замок Саммерцано купила семья Ксименес д’Арагона, а в 1816 он по наследству перешел к Панчиатики. Сегодняшний облик замок имеет благодаря Фердинандо Панчиатики Ксименес д’Арагона (Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona). Став одновременно и заказчиком, и архитектором, в 1853 году он перестроил цитадель Саммерцано в мавританском стиле. Теперь его фасад напоминает знаменитый Тадж-Махал, а интерьеры с обилием декоративной лепнины восходят к образу замка Альгамбра (Alhambra), что в Гранаде. К слову, домик охраны, расположенное в парке Саммерцано, также было разработан Панчиатики и выдержан в стиле замка.

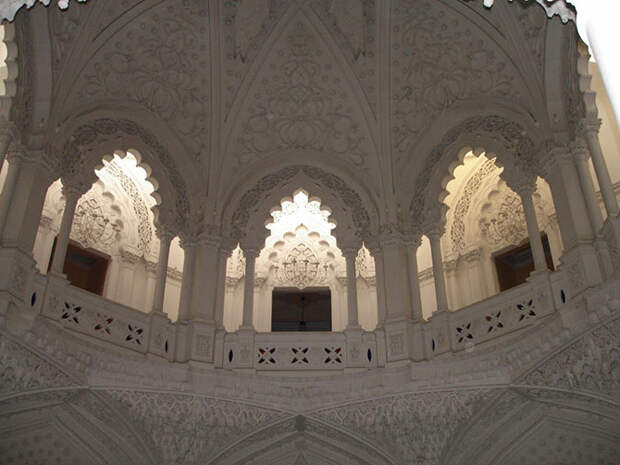

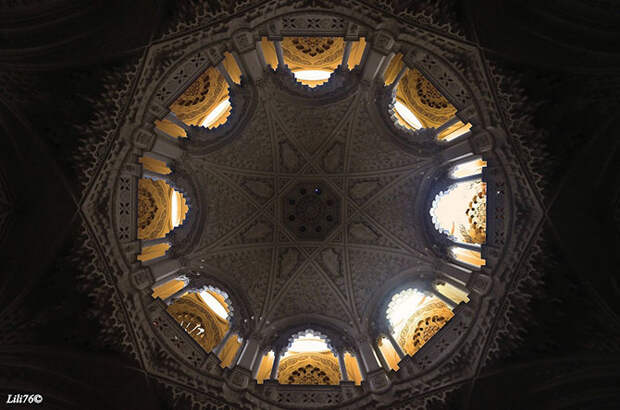

Внутри замка насчитывается 365 залов, по количеству дней в году. Здесь есть Белый зал, зал Павлинов, Лилий, Сталактитов, Испанских раковин, зал Влюбленных.

В переплетении больших и малых помещений затеряно множество ниш, потайных уголков и неожиданно просторных галерей. Окна, колонны, лабиринты коридоров… капители, арки, своды и купола – голова идет кругом. Каждая комната особенная, ни одна не похожа на другую и каждая стремится выделиться оригинальностью и изысканностью.

Но чудеса не ограничиваются внутренним пространством замка. Замок Саммерцано окружает парк, считающийся одним из самых обширных и красивых в Тоскане. Все тот же Панчиатики посадил здесь множество экзотических и редких растений. Правда, до сегодняшнего дня сохранились, к сожалению, не все. Зато особой гордостью парка являются гигантские секвойи высотой более тридцати пяти метров, у одной из них ствол диаметром около десяти метров. Панчиатики украсил парк композициями в мавританском стиле. Изящный мостик, пещера со статуей Венеры, заполненная водой, вазы, фонтаны… Некоторые статуи были впоследствии перевезены во Флоренцию во дворец Ксименес. На сегодняшний день парк − это единственное место, свободно доступное для посещений в Саммеццано.

Парк, один из самых больших в Тоскане, был разбит в середине 18 в. Фердинандом Панчиатики на территории его владений. Было посажено большое количество экзотических пород деревьев, таких как секвойи и другие смолистые американские деревья, а архитектурный образ парка был реализован с элементами в мавританском стиле :мостом, искусственной пещерой (со статуей Венеры), бассейнами, фонтанами и другими декоративными изделиями из терракоты. Только небольшая часть растений 18 века дожила до наших дней: уже в 1890 г. из 134 вида растений, посаженных несколько десятков лет назад, осталось лишь 37. Только в последнее время начали снова выращивать некоторые из растений, о которых забыли в процессе реставрации. Тут снова растут араукария, секвойя, туя, тис, кипарис, сосна, пихта, пальма, юкка, дуб, клен, кедр, ливанский кедр, каркас, ясень, можжевельник, акация, липа и многие другие ценные растения. В парке представлена самая крупная группа гигантских секвой в Италии- 57 взрослых деревьев, каждое дерево выше 35 метров

После войны в здании располагался роскошный отель, в то время как сейчас, несмотря на продажу дворца через аукцион в 1999 году и некоторые реставрационные работы, проделаные в срочном порядке, он незаслуженно забыт. Однако в апреле 2012 был основан Комитет FPXA 1813-2013 (FPXA — сокращение от Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona), одна из целей которого популяризация и улучшение замка Самеццано.

Цветы и геометрические фигуры, резные решётки и потолки-балдахины внутри. Древние краснокирпичные стены и купола, формой похожие на инжир, – снаружи. Огромный колокол на крыше и фантастический сад у подножия. Так выглядит один из самых удивительных замков мира, находящийся, к великому сожалению, в запустении и почти забытый туристами. Остаётся верить, что скоро это чудо света попадёт в руки настоящего ценителя, и замок Саммеццано заживёт полной и насыщенной жизнью!

Профессор Клёсов. «ДНК-анализ раскрыл тайну хазар»

Анатолий Клёсов, профессор, доктор химических наук рассказывает о новейших исследованиях в области ДНК-генеалогии. Почему нельзя уверенно сказать, что хазары были иудеями. Есть ли какая-то связь между ними и русскими. Когда арии пришли в Китай, и у скольких китайцев гаплогруппа R1a. Как заселялся Тихий океан и прав ли Тур Хейердал? В чём загадка происхождения населения Мальдивских и Коморских островов. Кем были майя.

Свежие комментарии