Ученые впервые определили истинные размеры древнего мегалодона

Новое исследование помогло установить не только длину гигантского мегалодона, но и размеры остальных частей его тела. Кроме того, если ранее этот вымерший вид хрящевых рыб сравнивали преимущественно с большой белой акулой, то теперь в анализ включили пять современных акул отряда ламнообразных.

Вымершая гигантская акула вида мегалодон (Otodus megalodon), жившая, согласно самой распространенной версии, в эпохи миоцена и плиоцена, известна специалистам почти исключительно по окаменелым образцам зубов. Предыдущие оценки ее размеров проводили при «участии» большой белой акулы (Carcharodon carcharias), сравнивая зубы двух этих рыб.

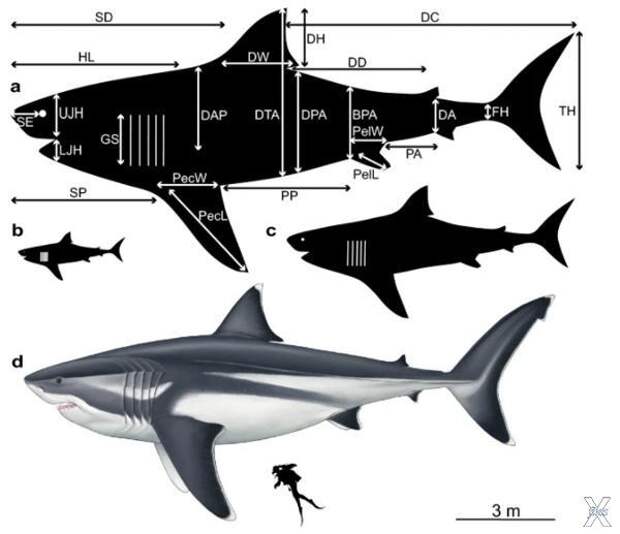

Однако, подчеркивают ученые из Бристольского университета и Университета в Суонси (Великобритания), такие оценки могут быть ошибочными, поскольку Carcharodon carcharias и Otodus megalodon, судя по всему, принадлежат к разным семействам. В любом случае, если ранее специалистам удавалось примерно установить лишь длину туловища мегалодона, то авторы нового исследования, опубликованного накануне в журнале Scientific Reports, смогли выяснить размеры остальных частей тела, в том числе плавников, одной из самых больших рыб всех времен.

«Детальное изучение морфологии зубов поставило под сомнение связь между белой акулой и мегалодоном, показав, что Carcharodon carcharias берет начало от линии, включающей акул-мако и другие близкородственные таксоны (например, Cosmopolitodus), но не O. megalodon. Эта гипотеза получила дальнейшее подтверждение в описании окаменелостей белой акулы.

Соответственно, мегалодон отнесли к семейству Otodontidae отряда ламнообразных. Учитывая разные гипотезы, O. megalodon причисляли к разным родам. <…> Мы же следуем гипотезе, подтверждающей, что мегалодон формировал отдельное семейство (Otodontidae), происходящее от вымершего рода Cretalamna», — объяснили биологи.

Исследователям удалось реконструировать линейные размеры тела мегалодона на разных этапах его жизни благодаря серии анатомических измерений, геометрической морфометрии и сравнению с современными акулами. В качестве «аналогов» взяли пять существующих видов отряда ламнообразных.

Как показали результаты, зрелая особь мегалодона, достигавшая в длину 16 метров, судя по всему, имела 4,65-метровую голову, 3,85-метровый хвост, спинной плавник 1,62 метра в высоту и 1,99 метра в ширину, а длина от его кончика до брюха рыбы составляла 4,53 ± 0,56 метра.

«Морфологическая изменчивость между рассмотренными видами объясняется изменениями в размерах морды и прочности черепа, размахом и длиной грудного и спинного плавников, а также относительной длиной спинной и брюшной лопастей, размахом хвостового плавника. Регрессионный анализ показывает, что более крупные аналоги отличались чуть более крепкими головами и выпуклыми спинными плавниками, тогда как мелкие особи имели соответствующие головы и более «вогнутые» края у спинных плавников. При этом мы не обнаружили никаких аллометрических изменений в грудном или хвостовом плавниках. Хвостовой плавник у всех аналогов имел одинаковую дорсально направленную форму», — рассказали авторы исследования.

Помимо этого, морфометрический анализ привел ученых к выводу, что спинной и хвостовой плавники мегалодона были адаптированы специально для его хищнической сущности: выпуклые спинные плавники у крупных акул позволяют долго плавать и быстро набирать скорость, чтобы заманить добычу. «Следовательно, у огромного мегалодона был выпуклый спинной плавник, созданный для стабилизации быстрых хищнических движений и длительных периодов плавания», — подытожили биологи.

=0=0=

Привидение Крустпилсского замка

Все знают, что у каждого приличного замка с солидной историей должно быть свое привидение. Подобная достопримечательность в разы повышает его привлекательность, не говоря уже о стоимости. Замок Крустпилс в Латвии – не исключение.

Уже 777 лет Крустпиллский замок возвышается на правом берегу Даугавы. За прошедшие столетия он несколько раз был разрушен и отстроен вновь, сменил множество владельцев, был свидетелем и участником множества исторических событий.

Замок видел наступление Ивана Грозного и отступление Наполеона, был военным госпиталем для немцев, а затем и советских солдат, служил гарнизоном, школой, домом и даже съемочной площадкой. Невозможно себе представить, сколько человеческих судеб пережил он на своем веку, сколько интриг, трагедий и драм разыгралось в этих стенах.

Даже странно, что, имея такую богатую историю, за всю свою жизнь Крустпилс удосужился обзавестись лишь одним призраком, но зато каким! Леди и джентльмены, позвольте представить — Дама в коричневом. Именно Дама в коричневом является главной достопримечательностью и главной обитательницей замка Крустпилс.

В основном на нее, как на приглашенную «приму» из известного театра, и идут сюда люди. А когда оказываются в замке, неизбежно попадают под очарование старых стен. Здесь есть на что посмотреть и что услышать. И вот уже более, чем 700-летняя история замка становится не только интересной, но и магической, захватывающей. У Крустпилса, кроме Дамы, есть множество других тайн и загадок.

Крустпилс — современное название замка, а первоначально строился он как Крейцберг (Kreuzburg), то есть «замок креста». Но что это значит? В чертежах этого сооружения нет ничего крестообразного. Оказывается, в 1237 году первый владелец и инициатор строительства — рижский епископ Николай Магдебургский велел начертать над входом крест, чтобы уберечь будущих обитателей от сил зла.

Крустпилсcкий замок / И. Броце, 1792

По другой версии, дорогу темным силам преграждал большой каменный крест, установленный при въезде. К сожалению, ни то, ни другое до наших дней не сохранилось, но, надо признать, они достойно выполнили свою миссию: как-никак замок стоит по сей день.

Но охраняющий крест появился позже, а вот возведение стен не обошлось без мистики. Легенда рассказывает, что начало строительства сопровождалось серьезной проблемой. Место было выбрано, работа закипела. Но вот беда, сколько бы камней ни положили каменщики днем, на утро все они оказывались разбросанными по округе. Так продолжалось довольно долго, пока строители не поняли, что все это проделки черта.

Что только ни делали, чтобы от него избавиться: и деньги предлагали, и молитвы ночь напролет читали, и кресты вокруг ставили. Ничто не помогало. Наконец, один мудрый, но, судя по всему, не очень гуманный человек, подсказал: чтобы задобрить нечистого, нужно принести ему в жертву человека.

Крустпилсcкий замок / И. Броце, 1792

Выбор пал на простоватого крестьянина, его напоили до бесчувствия да и замуровали в фундаменте главной башни замка. И с того момента строительство пошло как по маслу: судя по всему, сатана принял дар, поскольку препятствий более не чинил.

А сама главная башня со временем приобрела славу чудодейственной. На самом ее верху висит «колокол желаний», и все, кому есть, о чем помечтать, устремляются туда. Всё очень просто: чтобы желание исполнилось, нужно опуститься на колени, бросить любую монетку в медный таз и позвонить в колокол. Говорят, результат гарантирован.

Рижских епископов из Крустпилса вытеснили рыцари Ливонского ордена, а тех позднее выставили за дверь поляки. Отметились там и русские во время Ливонской войны. Одним словом, замок не раз переходил из рук в руки, пока, наконец, по воле польского короля Стефана Батория не попал в руки барона Николая фон Корфа в 1585 году.

Фон Корфы оказались крепкими хозяевами, в их владении замок оставался более трехсот лет, аж до Первой мировой войны. Они оставили по себе добрую, хотя и несколько эксцентричную славу. Рассказывают, будто все фон Корфы отличались недюжинным умом, непростым характером и очень любили женщин.

Правда, с женитьбой, как правило, не торопились и до поры, до времени предавались развлечениям иного рода, например, заключали пари. Один из фон Корфов как-то поспорил со своим соседом о том, чьи лошади лучше. Никто не хотел уступать. Но фон Корф так разошелся, что заявил: дескать, свиньи мои бегают быстрее твоих лошадей, спорим? Сосед с радостью согласился, предвкушая легкую победу.

Фон Корф же, наутро придя в себя, понял, что свалял большого дурака. Но тут его выручила знаменитая фонкорфовская смекалка. Он придумал и осуществил блестящую затею: на протяжении всего маршрута, где должны были проходить состязания свиней и лошадей, он велел развесить волчьи шкуры. Кони, учуяв запах хищников, в страхе шарахались по сторонам и отказывались бежать, а хавроньи барона, как ни в чем не бывало, трусили по дорожке и финишировали первыми.

В Крустпилсе можно услышать огромное количество интересных историй, а заодно увидеть так называемое «зеркало баронессы». На вид ничего особенного – простое зеркало в резной раме на туалетном столике. Однако есть у него волшебное свойство: оно продлевает женщине молодость в глазах ее мужа.

Залог успеха состоит в том, чтобы явиться в Крустпилс в день собственной свадьбы и вместе заглянуть в «волшебное стекло» – пусть новоиспеченный супруг полюбуется молодой женой. Если он увидит ее отражение именно в этом зеркале, то в его глазах она навсегда останется столь же юной и прекрасной, как в день бракосочетания.

И стоит ли после этого удивляться, что Крустпилс стал настоящей Меккой для молодоженов: какая женщина не мечтает сохранить вечную красоту и молодость? Пусть даже только для одного мужчины. Тем же представительницам прекрасного пола, кто пока не обзавелся второй половиной, взглянуть в волшебное зеркало также полезно: от кавалеров не будет отбоя.

Фон Корфы обычно бывали счастливы в браке (спасибо зеркалу) и жен своих баловали, как могли. Один, например, зная, как его супруга обожает лошадей, купил ей ко дню рождения великолепного коня. А заодно и новую карету. Решил устроить сюрприз: вот баронесса просыпается, отправляется завтракать, проходит через парадную залу, а там – роскошные карета и конь.

Одна проблема: парадная зала, как и спальня баронессы, расположены на втором этаже, куда ведет очень крутая лестница. Но для настоящей любви нет препятствий, особенно когда ты богатый барон со множеством слуг. Карету разобрали и собрали вновь уже наверху, а вот как затащили коня – история умалчивает. Главное же в другом: сюрприз удался, и пораженная баронесса осталась очень довольна подарком.

Увы, далеко не всем возлюбленным фон Корфов так везло. Одного из молодых баронов угораздило влюбиться в девушку-служанку. Настроен он был чрезвычайно решительно – жениться! Семья, разумеется, в панике. Никакие доводы на влюбленного не действовали, откупиться деньгами от девицы также не удалось.

Решили вопрос кардинально: заманили девушку в подземелья, еще рижским епископом построенные, и замуровали там. Но совсем избавиться от несостоявшейся невесты не получилось, и с тех пор по ночам она бродит по замку, причем, по тому крылу, где раньше располагалась баронская кухня, а ныне находится кафе и бар: гремит посудой, вздыхает.

Работники музея говорят, что призрак появляется, как только закрывается дверь за последним посетителем. Вреда никакого не причиняет, разве что современную технику не любит: компьютеры постоянно сами собой выходят из строя, а потом также непостижимо чинятся, не работают мобильные телефоны, отказывают камеры и диктофоны.

Но это все мелочи, на которые даже не стоит обращать внимания. Увидеть Даму в коричневом считается хорошей приметой. Говорят, что она сама, счастья в любви не познавшая, с удовольствием приносит его другим.

Поэтому ночная экскурсия по подземельям Крустпилсского замка пользуется стабильной популярностью. Вдруг повезет, и сама несостоявшаяся когда-то невеста, а сейчас истинная хозяйка замка, пережившая всех своих врагов и недругов, решится устроить чью-то судьбу? А почему бы и нет?

=0=0=

Время чёрных королев: Как африканские христианки боролись с европейскими завоевателями

Колонизируя Африку, европейцы часто противопоставляли свои войска как христианские и несущие государственность африканским как языческим и живущим чуть ли не стаями. На самом деле, завоеватели, как свойственно завоевателям, сильно лукавили. В истории Анголы, например, был долгий период, когда португальцам одна за другой противостояли королевы-христианки, и помощи они искали у других чернокожих христиан. Безуспешно.

Королева Анна, которую умудрились запомнить европейцы

В 1744 году произошла одна из крупнейших военных операций восемнадцатого века в мире. Португальские войска вторглись в королевство Матамба. Отпор войска Матамбы давали яростный, португальцы несли значительные потери, но остановить их удалось только возле столицы. К этой войне вела долгая история; многие отсчитывают её от королевы Анны I, известной также как Нзинга. Это имя носила не правительница португальцев — так звали первую известную правящую королеву в истории Анголы, дочь короля Киломбо и его любимой наложницы Кенгелы. Собственно, все предыдущие поколения женщин в королевских семьях были или дочерьми и сёстрами королей, или их наложницами. Анне, урождённой Нзинге, шанс быть чем-то большим дало христианство, которое приняла её семья — и все последующие королевы (и, кстати, короли) твёрдо его придерживались. Миф номер один, который стоит забыть: местные короли сопротивлялись европейцам, потому что сопротивлялись христианству. Нет, новая вера полностью устраивала многих африканских монархов — например, христианство приняла королевская семье в соседнем с родиной Анны Конго.

Королева Анна — одна из немногих королев, о которой знали европейцы. О ней ходило две истории. Первая — о том, что, когда она явилась на переговоры с европейцами, то обнаружила, что стул стоит только для представителя второй стороны. Ей же предназначалось стоять или устраиваться на полу. Но Анна подозвала одного из слуг — тот встал на четвереньки, и она села на его спину, сохранив своё королевское достоинство.

Вторая история, как часто бывает, скабрёзная. Будто бы королева Анна была одержима плотской близостью с мужчинами. Каждый вечер она заставляла нескольких молодых воинов биться друг с другом за эту честь насмерть. С победителем она проводила ночь, а наутро его казнили. Ту же самую историю рассказывали о двух других африканских королевах — египтянке Клеопатре и хауса Амине, так что, вероятно, она была частью стандартной пропаганды против иноземных правительниц.

Что вырастает из любимых дочек

Сама Анна не думала о троне, пока её брат-король не отравил её сына, чтобы, так сказать, избавиться от лишних наследников. Ярость принцессы не знала предела. Она отравила в ответ брата (миф номер два: отношения в королевских семьях Африки чем-то отличались от королевских семей Европы). Собственно говоря, после этого посадить на трон было некого, кроме Анны, так что патриархальные по сути жители её родного королевства довольно спокойно приняли воцарение женщины. Тем более, что от миссионеров, принесших христианство, они узнали о царице Савской. Если когда-то где-то была чёрная королева, почему и у них не могла появиться своя?

Анне также сильно помогло то, что она росла любимицей отца. Потехи ради он обучал её воинскому делу, от владения оружием до того, как вести сражение. Она часто сопровождала отца во всяких церемониях и ритуалах, на торжественных встречах и королевских судах. Когда до королевства Ндонго дошли миссионеры, отец не только крестил Анну, но и дальновидно проследил за тем, чтобы она обучилась читать и писать по-португальски. Нет, он не готовил её править, но африканские принцы и короли нередко опирались на поддержку сестёр и тёток, даруя им взамен привилегии. Отец по-своему устраивал будущее Анны возле её же братьев.

Вслед за миссионерами часто приходили солдаты. Португальцы завоёвывали себе область за областью, начав с портов. Король Киломбо умер, сыновья его — тоже, и перед Анной встала задача сохранить земли предков. Став королевой, она присоединила к своим землям королевство Матамба; затем пустила в ход дипломатию, договорившись c голландцами и королём Альваро VI о военном союзе. Короля Альваро она искала не в Европе — это имя носил её сосед, король Конго, в котором уже много поколений на троне сидели чёрные христиане, и официальной религией в Конго было тоже христианство. Так что в 1641 году против португальцев выступило войско трёх христианских королей, и двое из них были чёрными. Миф третий: португальцы сражались в Африке против языческих полчищ.

Распри работорговцев

В языческом (что правда, то правда, христиане пока составляли меньшинство) королевстве Анны тем временем устанавливались и приживались новые порядки. Анна официально отменила многожёнство, ввела ряд других прохристианских законов и основала крупный город, в который со временем собиралась перенести столицу. Она выкупала или отбивала назад крестьян, уведённых в рабство, и возвращала их на землю. Правда, это касалось только крестьян Ндонго. Жителей Матамба она сама спокойно продавала голландцам в обмен на военную помощь. Она считала матамбцев своим военным трофеем после того, как присоединила их земли к землям своих предков. Миф четвёртый: работорговлей в семнадцатом веке занимались только чёрные или только белые.

Вернуть окраинные земли Ндонго оказалось непросто. Конголезцы и голландцы покинули королеву Анну, и она продолжала сопротивление одна. Она даже на некоторое время в ярости отрекалась от христианства, но потом снова к нему вернулась. Год за годом её теснили, пока в 1648 измотанные португальцы не сумели получить в заложницы сестру Анну Барбару и не предложили столь же измотанной Анне официально стать вассалом португальского короля в обмен на жизнь её сестры.

По легенде, Анна предпочла отречься. На деле она подписала договор в обмен на возврат той части Ндонго, которая она владела на момент воцарения. После этого она правила до восьмидесяти двух лет, несмотря на то, что португальцы несколько раз подсылали к ней убийц. Бесконечные продвижения войск и угон крестьян в рабство разрушили сельское хозяйство, и Анна спасла страну, сумев переключить её на обеспечение торговых связей в Центральной Африке. Ндонго и Матамба стали безопаснейшим перекрёстком караванных путей. В Анголе Анну I почитают до сих пор. С неё началась династия Гутерреш, правившая до середины XIX века.

Династия королев

После убийства сына Анна никогда больше не пыталась заводить детей, даже путём усыновления. Её материнское сердце было разбито. Анне наследовала её сестра, Барбара, которая правила три года, прежде, чем умереть при странных обстоятельствах. Следующая королева, после череды королей, вступила на трон Ндонго и Матамбы только через шестнадцать лет. Это была Вероника I, племянница Анны I, христианка с малых лет, если не с рождения. После неё правили такие королевы, как Вероника II, Анна II и Анна III (конечно, помимо королей). Все эти королевы были христианками. Время их правления чем-то напоминало эпоху дворцовых переворотов в России, только в африканском антураже. Так, Веронику II, правившую совсем кратко, свергла и убила её собственная сестра, Анна III.

Позже Анну саму свергли, и её дочери, не желая признавать себя подданными нового короля, своего кузена, уехали в провинцию, которую объявили новым отдельным государством Зинга под правлением одной из них, Каманы. Вторая, Мурили, была её наследницей. Христианские имена девушек не сохранились, хотя они достоверно были крещены. Поскольку вся провинция поддержала королеву и принцессу, их кузену осталось только признать под боком у себя новое королевство.

Но, возвращаясь к Веронике I, известно, что ей написали письмо иезуиты, где умоляли её, как просвещённую монархиню, допустить священников в свои земли, чтобы младенцы на ней не умирали некрещёными. Вероника, как просвещённая монархиня, выразила огромное сожаление, что её подданные умирают некрещёными, но твёрдо заявила, что не рада видеть белых на своей земле. То есть чёрных миссионеров — пожалуйста. Этого не оценили уже иезуиты, которые, кажется, и представить не могли в то время, что чёрный христианин мог бы получить право на духовное образование.

Королевой Вероника стала во время сражения с португальцами. Нет, она его не возглавляла. В это сражение войско повёл её брат-король, и жители Ндонго и Матамбы в нём победили. Только вошли они в бой с королём, а вышли с королевой — брат Вероники погиб. Возможно, именно это горе стало причиной того, что она, вместо того, чтобы продолжить сопротивление, подписала мирный договор с португальцами. Правда, мир этот продлился только шесть лет, потому что португальцы продолжали угонять подданных Вероники в рабство. Жители окраин сбегали в Конго или другие страны в поисках спасения от рабства. Экономика постоянно норовила рухнуть.

В конце концов, португальцы дошли до того, чтобы дать решительный отпор решительному отпору ангольцев, а то очень уж мешали те португальским торговым делам. В 1744, при внучке Вероники королеве Анне II состоялась одно из самых больших военных операций века с участием европейской державы. Анне пришлось, как и её тёзке, признать себя вассалом Португалии. Чтобы ослабить влияние европейских торговцев и наладить образование в стране, она использовала факт своего вассалитета для того, чтобы пригласить в Нгонго и Матамбу капуцинов для создание постоянной миссии. Сами португальцы даже и не думали предлагать помощи ни в христианизации страны, ни уж тем более в вопросах образования. Их это не интересовало. На этом месте история возвращается к мифу первому, а сказка о совершенно несказочном времени чёрных королев подходит к концу.

=0=0=

"Наши" будут бороться против фашизма - заявление

В редакцию Yoki.Ru только поступило заявление от руководителя образовавшегося в минувшие выходные движения "Наши" Василия Якеменко. "В канун 60-летия Победы России в Великой Отечественной Войне ряд региональных молодежных организаций выступил с инициативой по созданию антифашистского политического движения. «Идущие вместе» и я лично, - пишет В. Якеменко, - поддержали эту здоровую реакцию на растущую популярность в псевдоинтеллигентских кругах политического растлителя малолетних Лимонова и его недоношенных нацистов.

Под гитлеровскими флагами национал-социализма, которыми размахивают национал-большевики, собрались Хакамада и ее «Комитет-2008», молодежное «Яблоко», Березовский, Макашов и прочие безнравственные личности.

Для нас открытые выступления и безнаказанность переносчиков чумы ХХ века, погубившей двадцать миллионов русских, татар, белорусов, евреев, являются личным оскорблением. Мы положим конец противоестественному союзу олигархов и антисемитов, нацистов и либералов. Для решения этой задачи мы начинаем новый проект – антифашистское молодежное движение «НАШИ». Они не пройдут! Победа будет за нами!"

Свежие комментарии