https://x-files

Кто был первым предателем в истории России

Андрея Курбского принято называть «первым русским диссидентом», а его эмиграцию - вынужденной. Князь «жег глаголом» и обличал самого Ивана IV, но сам при этом не отличался добродетелями.

Двойной агент

Интересно, что некоторые люди по-прежнему считают Андрея Курбского «жертвой» в его конфронтации с Иваном IV, якобы Курбскому пришлось бежать из России из-за того, что он боялся царской опалы.

В каком-то отношении это верно, только скорее не опалы, а разоблачения, поскольку Курбскому было, чего опасаться.

Его измена началась задолго до того, как он бежал в Литву. Об этом свидетельствует переписка короля Сигизмунда II Августа с витебским воеводой от 13 января 1563 года, то есть задолго до того, как Андрей Курбский покинул «божью землю». В письме король Сигизмунд просит витебского воеводу, то есть князя Радзивилла, переслать московскому воеводе, то есть Курбскому послание, которое по его словам, могло стать началом некоего «приятного начинания».

В письме король Сигизмунд просит витебского воеводу, то есть князя Радзивилла, переслать московскому воеводе, то есть Курбскому послание, которое по его словам, могло стать началом некоего «приятного начинания».

Этим «приятным начинанием» стали секретные переговоры Курбского с литовцами. Не стоит забывать при этом, что Курбский был не только «особой приближенной», но и был в курсе всех военно-стратегических дел Москвы, знал все о дислокации войск, составе, вооружении русской армии. Для Польско-литовского государства Курбский был чрезвычайно ценным агентом.

Когда Курбский приехал в Ливонию, то сразу же выдал литовцам ливонских сторонников Москвы, а также рассекретил московских агентов при королевском дворе.

«Защитник крестьян»Обличительная риторика Курбского в его переписке с Иваном Грозным очень эффектна, что неудивительно: в своих письмах Курбский в огромном количестве использовал цитаты и аллюзии. Однако относиться к ней с полным доверием не стоит, поскольку «защитник малых мира сего», «поборник русского крестьянства» сам в своих методах взаимодействия с различными социальными группами никогда не выказывал демократизма и либерализма. Более того, ни в одном из своих произведений Курбский и словом не упоминает землепашцев, по той простой причине, что дела ему до них не было, а в переписке с Грозным он использовал сетования о их тяжелых судьбах только в качестве риторического приема.

Из литовского периода жизни Курбского известно, что боярин не отличался мягкостью нравов и гуманизмом ни по отношению к ближним, ни по отношению к дальним. Своих соседей он нередко бил,отбирал у них земли, а купцов даже сажал в чаны с пиявками и вымогал у них деньги.

Денежный вопросПереход Курбского через границу напоминает по своей драматичности пересечение границы Остапом Бендером в конце романа «Золотой теленок». Курбский прибыл на границу богатым человеком. При нем было 30 дукатов, 300 золотых, 500 серебряных талеров и 44 московских рубля. Интересно, что деньги эти были получены не от продажи земель, поскольку имения боярина конфисковала казна. Также известно, что деньги эти были не из воеводской казны; будь это так, этот факт непременно бы «всплыл» в переписке с Иваном IV. Откуда тогда были деньги? Очевидно, что это было королевское золото, «30 серебренников» Курбского.

Впрочем, судьба этих денег была предрешена. При переходе границы в районе ливонского замка Гельмета, Курбский был попросту ограблен пограничниками. Он прибыл в Гельмет в надежде найти там проводника до Вольмара, но вместо этого боярин-предатель был арестован и в качестве пленника отправлен в замок Армус, где у когда-то грозного воеводы отобрали ещё лошадь и лисью шапку.

В Вольмар Курбский прибыл нищим. Впрочем, вскоре его жизнь снова наладилась.

ПерепискаИнтересна и показательна переписка Ивана IV со своих бывшим фаворитом и другом. Курбский старательно ищет оправдания своему предателству, но при этом не забывает нападать и обличать царя, церковь (иосифлян), государственный строй.

Иван IV, однако, непреклонен и измену прощать не намерен. Ответное письмо царя в двадцать раз больше того, с каким обратился Курбский. Грозный так обстоятельно отвечает на обвинения, что порой начинает почти что оправдываться. Царь соглашается, что, мол, его «благочестие» было поколеблено еще в юности. Грозный даже соглашается, что допускал какие-то «игры» (возможно, речь идет о зрелищах для народа, зачастую заканчивавшихся чей-либо смертью), но делал всё это, чтобы подданные признали его власть в качестве наместника божьего, а «не вас, изменников».

Цель такого тона (как и всей эмоциональной окраски речи Грозного) вовсе не доказательство чего-либо (хотя это именно то, к чему прибегает Курбский, вставляя в письма цитаты из Цицерона и структурируя ответ по всем правилам риторики). Скорее, Грозный говорит Курбскому то, чего не успели сказать печерские старцы, а именно заставить беглеца взглянуть на совершенное преступление и привести к покаянию. Грозный восклицает:

«Если же ты добр и праведен, то почему, видя, как в царском совете разгорелся огонь, не погасив его, но еще сильнее разжег? […] Разве не сходен ты с Иудой предателем?».

Грозный отмечает даже не то, что Курбский не может покаяться, а то, что и раньше не смог. Отсутствие смирения перед наместной божьей властью (царем) и привело его к измене – вот «задняя» мысль всех его ответов.

Но Курбский остается непреклонен. Интересно заметить, как из состояния нерешительности и колебания воевода приходит к надменности, утверждаясь в своей правоте. Даже исходя из текста писем видно, что Курбский отбрасывает покаяние, заменяя его пространными рассуждениями. Чем дальше, тем рассуждений больше.

Грозный же потихоньку отступается перед этой непреклонностью. Царь своим вторым письмом (которое уже на порядок меньше первого) делает последнее предупреждение:

«Со смирением напоминаю тебе, о князь: посмотри, как к нашим согрешениям и особенно к моему беззаконию…снисходительно божье величество…» «Рассуди сам, как и что ты наделал…» «Взгляни внутрь себя и сам перед собой раскройся!»

На это уже князь Ковельский отвечает самым длинным своим письмом, упражняясь в риторических приемах. Грозный же третьим ответом изменника больше не удостаивает.

Предатель

Роль Курбского была бы не такой роковой, если бы его предательство ограничивалась словами. Но и делами боярин Курбский смог серьезно «насолить» своему Отечеству. Он участвовал в литовском вторжении в марте 1565 года.

По записям, оставленным в дневнике рижского дипломата, победой в том бою литовцы были обязаны именно Курбскому, который хорошо знал местность и специфику русского войска. По словам дипломата, Курбский опрокинул оборону русского войска, разорил четыре воеводства и увел много пленных. После этого он даже просил Сигизмунда дать ему 30-тысячную армию и разрешить пойти с ней на Москву. В доказательство своей преданности, Курбский заявил, что «согласен, чтобы в походе его приковали цепями к телеге, спереди и сзади окружили стрельцами с заряженными ружьями, чтобы те тотчас же застрелили его, если заметят в нем неверность».

КОНТРАСТНЫЙ МАССАЖ ЖИВОТА С. ФИНЧЕНКО

Контрастный массаж живота включает множество разнообразных приемов, которые специалист подбирает для каждого клиента индивидуально, исходя из решаемой задачи и состояния его здоровья. Представленная схема процедуры – лишь одна из многих.

ЭТАП 1

Начинаем массаж с медленного надавливания большими пальцами на прямую мышцу живота. Движения выполняем по кругу, как по часовой стрелке, так и против нее. Остальными пальцами производим частые неритмичные надавливания различной силы.

ЭТАП 2

Пальцами левой руки выполняем интенсивные, частые, толчкообразные движения навстречу ладонной поверхности правой руки, прорабатывая таким образом внутреннюю и наружную косые мышцы живота. Прием повторяем два раза по 30 секунд с каждой стороны.

ЭТАП З

Проводим медленные, глубокие, релаксирующие поглаживания тыльной стороной кисти руки прямой мышцы живота в продольном и поперечном направлении. Продолжительность этапа – 20-25 секунд.

ЭТАП 4

Сформировав пальцами обеих рук валик из массируемой ткани, интенсивно смещаем его поперек прямой мышцы живота в течение 25 секунд.

ЭТАП 5

Сформировав пальцами правой и левой руки валик из массируемой ткани, глубокими, расслабляющими движениями перемещаем его вдоль прямой мышцы живота в течение 20 секунд.

ЭТАП 6

Пальцами левой руки проводим интенсивную вибрацию тканей вдоль условной зигзагообразной линии по всей поверхности живота, ребром ладони и предплечьем правой руки выполняем глубокое поглаживание массируемой области. Продолжительность этапа – 35-40 секунд.

ЭТАП 7

Выполняем интенсивную вибрацию кончиками пальцев в области прямой мышцы живота. Пальцы расположены под углом 5-10° к массируемой поверхности. Продолжительность этапа – 40-50 секунд.

ЭТАП 8

Захватив первым и вторым пальцами валик из массируемой ткани, накатывающими движениями выполняем медленное, глубокое разминание прямой мышцы живота. Продолжительность этапа – 50-60 секунд.

ЭТАП 9

Вторым, третьим и четвертым пальцами рук (опора на большой палец) выполняем интенсивные частые накатывающие движения по всей поверхности живота в течение 25-30 секунд.

ЭТАП 10

Вторым, третьим и четвертым пальцами правой руки выполняем вибрирующие движения в области прямой мышцы живота. При этом второй, третий и четвертый пальцы левой руки служат лишь опорой. Продолжительность этапа – 15-20 секунд.

ЭТАП 11

Зафиксировав между большими, вторыми, третьими и четвертыми пальцами обеих рук валик из массируемой ткани, производим медленные, сдвигающие движения, попеременно, сначала большими, а затем остальными пальцами, по всей поверхности передней брюшной стенки, включая внутреннюю косую мышцу живота. Продолжительность этапа – 35-40 секунд.

ЭТАП 12

Вторым, третьим и четвертым пальцами левой руки формируем валик из массируемой ткани, правую руку располагаем под углом 20-30° к поверхности живота, третьим и четвертым пальцами правой руки выполняем «штрихующие» движения по валику. Все приемы выполняются в области внутренней косой мышцы живота. Продолжительность этапа – 25-30 секунд.

ЭТАП 13

Правой рукой (она находится в положении, описанном в предыдущем этапе), выполняем скользящие, глубокие, релаксирующие движения, предплечье левой руки фиксируем на внутренней косой мышце живота. Продолжительность этапа – 20-30 секунд.

ЭТАП 14

Правой рукой производим круговые разминания, левой – глубокие поглаживания по всей поверхности передней брюшной стенки, включая внутреннюю косую мышцу живота. Продолжительность этапа – 40-50 секунд.

ЭТАП 15

Проводим медленное растирание попеременно ребром ладони и предплечьем обеих рук всей поверхности передней брюшной стенки, включая внутреннюю косую мышцу живота. Продолжительность этапа – 20-25 секунд.

ЭТАП 16

Большими пальцами обеих рук выполняем частое, интенсивное растирание всей поверхности передней брюшной стенки, включая внутреннюю и наружную косые мышцы живота. Продолжительность этапа – 20 секунд.

ЭТАП 17

Вторым, третьим, четвертым и пятым пальцами обеих рук интенсивными «штрихующими» движениями со скоростью не менее четырех раз в секунду производим вибрацию. Пальцы находятся под углом 75-90° к массируемой поверхности, этап длится 25-30 секунд.

ЭТАП 18

Медленно и плавно (одно движение в две секунды) выполняем разминание ребром ладоней, затем разворачиваем их к массируемой поверхности и продолжаем воздействие. Этап длится 40-50 секунд).

ЭТАП 19

Пальцами левой руки выполняем интенсивные, частые, толчкообразные движения навстречу расположенной на бедре правой руке, прорабатывая, таким образом, всю поверхность внутренней косой мышцы живота с переходом на бедро. Движения производят два раза по 30 секунд с каждой стороны.

ЭТАП 20

Сформировав левой рукой валик из массируемой ткани, вторым и третьим пальцами правой руки выполняем «штрихующие» движения, двигаясь по кругу по поверхности прямой мышцы живота. Продолжительность этапа – 40-50 секунд.

ЭТАП 21

Фалангами пальцев обеих рук формируем валик из массируемой ткани, причем левая рука повернута к массируемой поверхности тыльной стороной, а правая – ладонной. Выполняем накатывающие движения на левую руку правой рукой, при этом левая рука является не только опорной, но и выполняет поступательные движения навстречу правой. Направление – сверху вниз по всей поверхности прямой мышцы живота. Продолжительность этапа – 30-40 секунд.

ЭТАП 22

Вторым и третьим пальцами правой руки выполняем интенсивные сдвигающие движения по поверхности внутренней и наружной косых мышц живота. Опорой являются второй, третий и четвертый пальцы левой руки, расположенные под углом, который варьируется во время выполнения приема от 40-50° до 0° (когда ладонь полностью прижата к массируемой поверхности). Прием выполняется 5 раз по 25-30 секунд, поочередно с каждой стороны.

ЭТАП 23

Большими пальцами обеих рук попеременно производим плавные, релаксирующие разминания внутренней косой мышцы живота. Продолжительность этапа – 25 секунд, прием выполняем по два раза с каждой стороны.

ЭТАП 24

На прямой мышце живота третьим, четвертым и пятым пальцами правой руки выполняем плавные накатывающие движения на второй, третий и четвертый пальцы левой руки, расположенные под углом 40-50° к массируемой поверхности. Прием проводится в течение 15-20 секунд.

ЭТАП 25

Вторым и третьим пальцами правой руки и большим пальцем левой производим интенсивную глубокую вибрацию по всей поверхности живота. Движение выполняется 10-15 секунд.

ЭТАП 26

Ладонной поверхностью левой руки и предплечьем правой выполняем глубокое поглаживание всей поверхности живота. Длительность этапа – 15 секунд.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ ПО БЕКЕРУ

В соответствии с тем, что пишет Роллин Бекер, практикующий врач, впервые встречающийся с любым пациентом должен помнить следующее:

"Пациент может предполагать свой диагноз, доходя до этого своим умом; врач тоже предполагает, что за диагноз у пациента, но уже на научной основе; но лучше всего осведомлено о проблеме тело пациента, потому что именно оно и вырисовывает ее в собственных тканях."

Научиться читать то, что хочет сказать тело – самая необходимая задача в диагностике, и многое в ее решении зависит от пальпации:

"Первый шаг в развитии глубины чувства и прикосновения – повторный осмотр пациента, основанный на следующей точке зрения: что именно хочет вам рассказать тело больного? "

Оставим в стороне личные мнения пациента и ваш первичный диагноз:

"Положите кисти и пальцы на пациента в области жалобы, или жалоб. Позвольте чувству тканей из самого глубинного ядра пройти через ваше прикосновение, читайте и «слушайте» их повесть. Для того, чтобы услышать ее, необходимо кое-что знать о силе (потенции)… и кое-что о точке опоры."

«Сила» и «точка опоры» - вот две области, которые нам следует изучить особенно тщательно при обучении замечательному методу пальпации по Бекеру.

«Сила» говорит нам о степени, мощи всего, что обсуждается; кроме этого, напоминает Бекер, она говорит о способности контролировать, управлять, или оказывать влияние на что-либо. Диагностическим инструментом, средством, которое учит нас использовать Бекер, по мере того, как мы учимся читать и понимать силу, потенцию, является точка опоры, в которой кисти и пальцы создают условия, в которых отчетливо и проявляется эта сила.

Бекер просит нас сознавать и принимать следующее:

"В самом ядре общего здоровья человеческого организма существует сила, потенция, которая, собственно, и проявляется как здоровое состояние. В ядре же любого травматического или болезненного состояния в человеческом теле тоже существует потенция, но которая проявляется во взаимосвязи тела с травмой или заболеванием, и именно ее нам и надо научиться чувствовать. "

Он сравнивает эту концепцию с глазом урагана, который несет в себе силу, или мощь всего шторма. Точно таким же образом, при любой травме или болезни существует такой «глаз», «в самом пациенте и даже без его непосредственного участия», который несет в себе потенцию проявления этого состояния. Этот глаз – точка покоя, существование которой Бекер просит вас принять во время изучения и развития чувства прикосновения, которое затем поможет воспринимать ее.

«Точка опоры» есть точка, в которой поворачивается рычаг, чтобы поднять или пере-двинуть что-либо и становится, таким образом, средством приложения давления или оказания влияния.

• Лайиф использовал этот термин для описания состояния покоя, в котором находятся пальцы, когда большой палец передвигается в их направлении в поисковом режиме (в методологии НМТ).

• Смит использует термин «точка опоры» для описания точки «равновесия», че-рез которую терапевт «входит в контакт» с энергетическим телом. Она устанавливается, как только «выбирается слабина» тканей и создается область контакта.

• Бекер говорит, что точку опоры в его толковании следует понимать как сочленение «неподвижность - рычаг», которое можно перемещать от одного места к другому, все время при этом сохраняя функцию рычага.

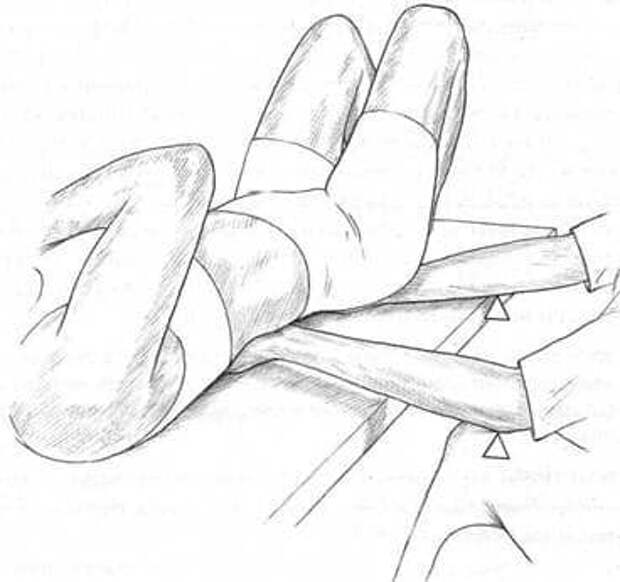

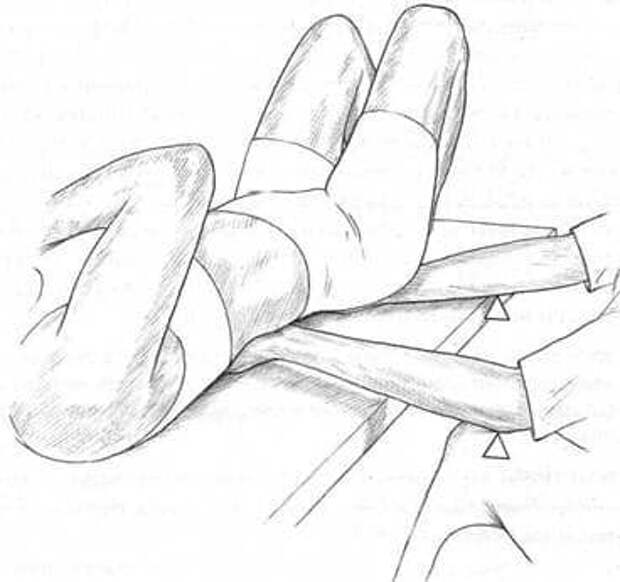

Проводящий пальпацию достигает этого, расположив кисти рук (одну или обе) рядом с областью, на которую жалуется пациент. Затем создается точка опоры, для чего используется локоть, предплечье, скрещенные ноги, или любая другая точка, удобная для создания опорной точки, позволяющей пальцам/кистям, осуществляющим контакт, нежно, но вместе с тем, плотно сливаться с тканями. Точка опоры создает рабочее основание, которое можно при необходимости передвинуть, но которое, в то же время, в процессе пальпации является достаточно устойчивым.

ПРИМЕР ТОЧКИ ОПОРЫ ПО БЕКЕРУ

Приводится пример обследования пациента с проблемами в нижней части спины. Врач сидит сбоку от пациента, кладет руку под крестец, вытянутые пальцы направлены в сторону головы. Локоть этой руки находится либо на топчане (столе), либо на коленях врача. «Удобно выровняв локоть, врач создает тем самым точку опоры, из которой и происходит считывание изменений, имеющихся в спине».

В данном случае точкой опоры является локоть.

Подавая на локоть повышенное давление, что вызывает небольшое сдавливание крестца, врач «инициирует кинетическую энергию, которая позволяет комбинации структура-функция в стрессовой области давать отражение, воспринимаемое при контакте».

Если под нижнюю часть спины положить вторую руку, то точкой опоры будет край стола, на который опирается предплечье (это точно так же может быть локоть или колено). Как одна, так и обе одновременно опорные точки могут быть использованы, чтобы почувствовать «тянущее усилие тканей глубоко внутри». Врач также воспринимает, говорит Бекер «точку покоя, точку равновесия, область покоя в этом стрессовом паттерне, которая и является точкой потенции (силы) данного конкретного стресса».

Он уточняет при этом, что описывая точку потенции, он говорит о кинетике энергетических полей, которые составляют стрессовый паттерн, совершенно не имея в виду анатомические/физиологические составляющие тканей.

Рекомендуемое время выполнения – 5 минут

Проведите пальпацию крестца, используя описанную точку (точки) опоры по Бекеру. Сравните ее с ощущениями, возникавшими при диагностике крестцового отдела по Апледжеру (Рис. 1.)

Рис. 1. Пальпация нижней части спины. Руки под крестцом и поясницей не производят никакого давления – только контакт. Предплечье, находящееся на краю стола, служит точкой опоры по Бекеру. Увеличение направленного вниз давления на опорную точку повышает осознание состояния тканей.

"Искусство пальпации", Леон Чейтоу

ПАССИВНАЯ И АКТИВНАЯ ПАЛЬПАЦИЯ: ВОЛНОВАЯ ПРИРОДА РИТМА

Активная пальпация подразумевает ощутимое давление пальцами (которое воспринимается пластинчатыми тельцами) или движение — с целью определить такие параметры как область движения, болевая чувствительность, форма, консистенция, мышечное напряжение и т. д.; она может стимулировать ответную реакцию или движение в теле.

Пассивная пальпация подразумевает минимальное давление и минимальную подвижность пальцев терапевта, благодаря чему физиологические процессы, протекающие во всем организме, могут быть оценены, но при этом практически не нарушены посторонним вмешательством. При исследовании краниосакрального ритма и других

тонких движений внутренней среды организма, пассивная пальпация — это наилучший выбор. Поскольку в наши намерения входит отследить волновое движение в жидкой проводящей среде, желательно избежать возникновения новых — идущих из внешнего источника — волн, которые может породить активная пальпация. Активная пальпация при неуместном использовании может также вызвать ответную защитную реакцию со стороны нервно-мышечной системы, которая будет выражена в мышечном напряжении. Оно, в свою очередь, может повлиять (как помеха) на способность тканей к естественной волновой активности. И последнее, для самого терапевта, проводящего активную пальпацию, движение руки представляет собой моторную активность, которая создает конкуренцию функции сенсорного восприятия. Иными словами, его рука менее чувствительна к сигналам, поступающим от тела пациента по сравнению с рукой человека, проводящего пассивную пальпацию.

ПАЛЬПАЦИЯ КОНТИНУУМА: ОТ БОЛЬШОГО К МАЛОМУ

В теле представлен целый спектр живых тканей различной плотности — от максимально плотных (грубых) до имеющих тончайшую структуру. Твердые ткани, мягкие ткани, степень натяжения мембран, рисунок волнового потока и движение тонкой энергии — все это можно «нащупать руками», то есть воспринять благодаря пассивной пальпации. Краниосакральный ритм представляет собой объединенный волновой рисунок, в который вливаются оттенки всего этого спектра. Возможность разом охватить весь континуум этого спектра позволяет нам оценить состояние пациента в той степени, которая недостижима для любых других методов.

Примечание. Понятие «энергия», когда мы говорим о человеке, соотносится непосредственно с поведением (активностью) и с возможностью (потенциалом) поведения. Поведение может быть сознательным, «подсознательным» и автоматическим (автономным). Автономная энергия (активность) имеет тенденцию двигаться сообразно заданному образцу (ритму). Организация активности — основа правильного функционирования организма, главный секрет хорошего здоровья.

ПРОПРИОЦЕПТИВНАЯ И ТАКТИЛЬНАЯ ПАЛЬПАЦИЯ

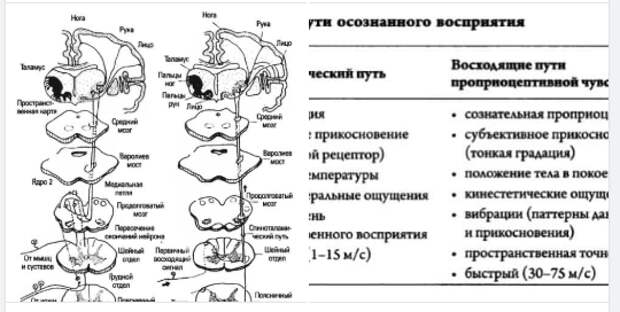

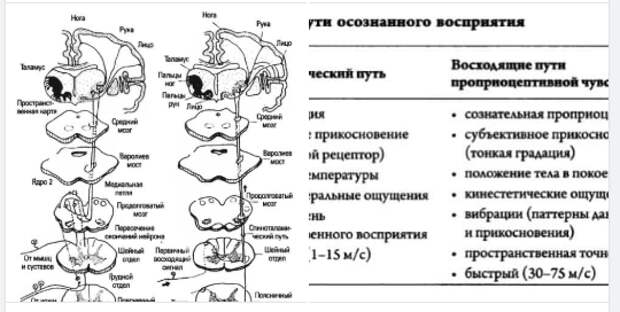

Существуют два воспринимаемых сознанием проводящих пути центральной нервной системы.

Спиноталамический путь передает экстероцептивные ощущения, возникновение которых стимулируют раздражители, находящиеся вне организма. Это различные болевые воздействия, перепады температуры и, собственно, прикосновения. Спиноталамические волокна сплетаются в спиноталамический пучок, который в составе бокового канатика поднимается к таламусу. Этот тяж также отвечает за соматовисцеральные ощущения и выполняет функцию «запирающего» механизма, ограничивающего прохождение болевых сигналов.

Восходящие пути проприоцептивной чувствительности (в спинном мозге они проходят в заднем канатике в виде двух нервных пучков — тонкого пучка, он же пучок Голля, и клиновидного пучка, он же пучок Бурдаха) передают в головной мозг ощущения, зарождающиеся внутри тела, включая сигналы от мышц, сообщающие о том, находятся ли они в состоянии отдыха или напряжения, кинестетические ощущения, появляющиеся, когда тело двигается, а также колебательные ощущения. Сюда также относятся волокна, которые передают субъективные тактильные ощущения, позволяющие анализировать текстуру и определять степень давления. Эти проводящие пути (тонкий пучок и клиновидный пучок) проходят через дорсальный спинномозговой канал и заканчиваются на клетках одноименных ядер в продолговатом мозге, где расположены вторые нейроны. Отростки вторых нейронов в продолговатом мозге перекрещиваются, а затем в пределах ствола головного мозга формируют бульботаламический путь, получивший название медиальной петли.

Интероцепция относится к проводящим путям вегетативной нервной системы. Это третий проводящий путь для неосознаваемых проприоцептивных ощущений, которые, однако, тесно связаны с осознанным восприятием.

Два проводящих пути, ответственные за сознательное восприятие ощущений, создают базу для терапевтического использования пальпации.

При активной пальпации терапевт использует моторные функции (движение и давление) и сенсорные функции (тактильную чувствительность) своей руки, чтобы провести различие между собственной активностью и активностью организма пациента. Таким образом устанавливается своего рода граница между врачом и пациентом. В данном случае рука врача — это зонд, его основная задача — «проникнуть в ткани» и добыть информацию «с места событий». Эти объективные различия экстероцептивны по своей природе и потому прослеживаются только на уровне дермы и эпидермиса через раздражение кожных тактильных рецепторов.

ЧУВСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ ВИБРАЦИИ

Чтобы добиться чувственного восприятия вибрации, необходимо создать «двухфазный» (ритмический) рисунок прикосновения. Ритм может быть бинарным («цифровым») и волновым («аналоговым»), может быть четко организованным или казаться беспорядочным. Ощущение вибрации воспринимается через проприоцептивные проводящие пути.

Д. Е. Апледжер

«Краниосакральная терапия. Что это? Как это работает?»

Свежие комментарии