Самые древние народы России

На территории России проживает около 200 народов. История некоторых из них уходит в далекие тысячелетия до нашей эры. Мы выяснили, какие коренные народы России самые древние и от кого они произошли.

Славяне

Существует множество гипотез происхождения славян – кто-то относит их к скифским племенам из Средней Азии, кто-то к загадочным ариям, кто-то к германским народам.

Отсюда и разные представления о возрасте этноса, которому принято «для солидности» добавлять пару лишних тысячелетий.

Первый, кто попытался определить возраст славянского народа, был монах Нестор, взяв за основу библейское предание, он начал историю славян с вавилонского столпотворения, разделившего человечество на 72 народа: «От сихъ же 70 и 2 языку бысть языкъ словенескъ…».

С точки зрения археологии, первой культурой, которую можно назвать праславянской была так называемая культура подклошовых погребений, получившая название от обычая накрывать кремированные останки крупным сосудом, по-польски «клеш», то есть, «верх дном». Она зародилась между Вислой и Днепром в V веке до нашей эры. В какой-то степени, можно считать, что ее представители были праславянами.

Башкиры

Южный Урал и прилегающие степи – территории, где сложился башкирский этнос, издревле были важным центром взаимодействия культур. Археологическое многообразие региона ставит исследователей в тупик и записывает вопрос о происхождении народа в длинный список «загадок истории».

На сегодняшний день существует три главных версии происхождения башкирского народа. Самая «архаичная» – индоиранская гласит, что главным элементом в формировании этноса были индоиранские сако-сарматские, дахо-массагетские племена раннего железного века (III-IV века до нашей эры), местом расселения которых стал Южный Урал.

По другой, финно-угорской версии, башкиры являются «родными братьями» нынешних венгров, поскольку они вместе произошли от мадьяр и племени еней (в Венгрии – ено). В пользу этого говорит венгерское предание, записанное в XIII веке, о пути мадьяр с Востока в Паннонию (современную Венгрию), который они проделали дабы овладеть наследством Аттилы.

Основываясь на средневековых источниках, в которых арабские и среднеазиатские авторы уравнивают башкир и тюрок, ряд историков считают, что эти народы родственны.

По мнению историка Г. Кузеева, древнебашкирские племена (бурзян, усерган, байлар, сураш и другие) выделились на основе тюркских раннесредневековых общностей в VII веке нашей эры и впоследствии смешались с финно-угорскими племенами и родо-племенными группами сарматского происхождения. В XIII веке в Исторический Башкортостан вторглись кочевые кыпчакизированные племена, которые и сформировали облик современных башкир.

На этом версии происхождения башкирского народа не ограничиваются. Увлеченный филологией и археологией, общественный деятель Салават Галлямов, выдвинул гипотезу, согласно которой предки башкир когда-то вышли из древней Месопотамии и через Туркменистан достигли Южного Урала. Впрочем, в научной среде эту версию считают «сказкой».

Марийцы или Черемисы

История финно-угорского народа марийцев начинается в начале первого тысячелетия до нашей эры вместе с образованием в Волго-Камье так называемой ананьинской археологической культуры (VIII-II века до н.э.).

Некоторые историки отождествляют их с полу-легендарными фиссагетами – древним народом, который, по словам Геродота, обитал вблизи скифских земель. Из них впоследствии выделились марийцы, расселившиеся от правобережья Волги меду устьями Суры и Цивиля.

Во времена раннего средневековья они находились в тесном взаимодействии со стороны готских, хазарских племен и Волжской Булгарии. К России марийцы были присоединены в 1552 году, после завоевания Казанского ханства.

Саамы

Предки северного народа саамов – культура Комса, пришли на север в эпоху неолита, когда эти земли освободились от ледника. Этнос саамов, чье название переводится как сама «земля» своими корнями восходят к носителям древней поволжской культуры и дофинскому европеоидному населению. Вторые, известные в научном мире как культура сетчатой керамики, населяли во II-I тыс. до нашей эры широкую территорию от среднего Повольжья до севера Фенноскандии, включая Карелию.

По словам историка И. Манюхина, смешавшись с поволжскими племенами, они образовали древнесаамскую историческую общность из трех родственных культур: позднекаргопольской в Белозерье, Каргополье и Юго-Восточной Карелии, лууконсаари – в Восточной Финляндии и Западной Карелии, кьельмо и «арктической», в северной Карелии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Кольском полуострове.

Вместе с этим возникает саамский язык и складывается физический облик лопарей (русское обозначение саамов), который присущ этим народам и сегодня – низкий рост, широко посаженные голубые глаза и светлые волосы.

Вероятно, первое письменное упоминание о саамах относится к 325 году до нашей эры и встречается у древнегреческого историка Пифея, упоминавшего о неком народе «фенни» ( finoi). Впоследствии, о них же писал Тацит в I веке нашей эры, рассказывая о диком народе фениев, живущем в районе Ладожского озера. Сегодня саамы проживают в России на территории Мурманской области в статусе коренного населения.

Народы Дагестана

На территории Дагестана, где находят остатки поселения людей, датируемые вплоть до 6 тысячелетия до нашей эры, многие народы могут похвастаться своим древним происхождением. Особенно это относится к народам кавкасионского типа – даргинцам, лакцам. По мнению историка В. Алексеева, кавкасионская группа сложилась на той же территории, что она занимает и теперь на основе древнейшего местного населения позднего каменного века.

Вайнахи

Вайнахские народы, к коим относятся чеченцы («нохчи») и ингуши («галгаи»), равно как и многие народы Дагестана, относятся к древнему кавкасионскому антропологическому типы, как говорил еще советский антрополог проф. Дебец, «самому кавказскому из всех кавказских». Их корни стоит искать в куро-аракской археологической культуре, обитавшей на территории Северного Кавказа в IV начале III тысячелетия до нашей эры, а также в майкопской культуре, заселившей в этот же период предгорья Северного Кавказа.

Упоминания о вайнахах в письменных источниках встречаются впервые у Страбона, который в своей «Географии» упоминает неких «гаргареи», проживающих в малых предгорьях и равнинах Центрального Кавказа.

В средневековье на формирование вайнахских народов сильное влияние оказало государство Алания в предгорьях Северного Кавказа, павшее в XIII веке под копытами монгольской конницы.

Юкагиры

Малочисленный сибирский народ Юкагиры («люди мезлоты» или «дальние люди») можно назвать самым древним на территории России. По словам историка А. Окладникова, этот этнос выделился еще в каменном веке, примерно в VII тысячелетии до нашей эры на востоке от Енисея.

Антропологи считают, что этот народ, генетически изолированный от своих ближайших соседей – тунгусов, представляет собой древнейший пласт автохтонного населения полярной Сибири. Об их архаичности свидетельствует и долго сохранявшийся обычай матрилокального брака, когда после замужества муж проживает на территории жены.

Вплоть до XIX века многочисленные племена юкагиров (алаи, анаулы, когимэ, лавренцы и другие) занимали обширную территорию от реки Лены до устья реки Анадырь. В XIX веке их численность начала существенно сокращаться в следствии эпидемий и междоусобиц. Часть племен была ассимилирована якутами, эвенами и русскими. Согласно переписи населения 2002 года, численность юкагиров сократилась до 1509 человек

-ö-ö-

Найдены следы неизвестной культуры у полярного круга

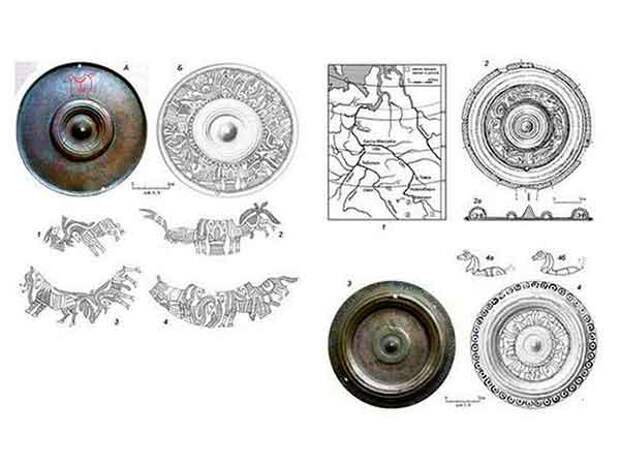

В нижнем течении Оби в районе устья реки Казым обнаружен клад с уникальными предметами, аналоги которым неизвестны, а их прототипы археологи лишь несколько раз находили только в женских погребениях V-III в. до н.э. на Алтае, Верхнем Приобье и Южном Урале. Казымский клад содержал несколько круглых литых бронзовых дисков, очень похожих на оборотную сторону золоченых зеркал-погремушек, которые производились в VI-III в. до н.э. в Индии и поставлялись на современные территории Южного Урала, Алтая и юга Новосибирской области.

Зеркала были совершенно круглые и состояли из двух частей – задней (рельефной) и передней – гладкой, нашлифованной до зеркальности. Между собой эти бронзовые диски соединялись семью аккуратными клепками, а внутри мастера помещали кусочки олова или свинца, которые приятно побрякивали. В Сибири, на Алтае, Урале было найдено всего 6 зеркал-погремушек. В самой Индии и других странах – пока ни одной. О культовом характере этих редких изделий говорит целый ряд фактов – их нахождение только в женских погребениях, их расположение (у головы лицевой стороной к земле), наконец, тот факт, что при ограблении в древности могил эти зеркала никогда не брали, к ним даже не прикасались. По-видимому, они наводили ужас на древних грабителей. Вероятно, такие зеркала принадлежали только служительницам культа – жрицам.

Первое зеркало-погремушка было найдено в пазырыкском кургане на Алтае знаменитым ученым Сергеем Ивановичем Руденко в 1947 году и сейчас находится в Эрмитаже. Характер изображений и способ их расположения не позволяет ученым усомниться, что эти вещи производились в Индии или Бактрии и имели сугубо культовый характер. Оттуда в V-III вв. до н.э. они попадали к кочевникам Горного Алтая, Верхней Оби и Южного Урала. А с конца III и во II в. до н.э., аналогичным путем попадали на север, к охотникам средней и нижней Оби, цельнолитые, так называемые сарматские зеркала, которые изготавливались в Индии и в Передней Азии. Как показали исследования, «золочение» зеркал-погремушек мастера производили без использования золота. Яркий золотой блеск достигался особой технологией шлифовки.

Сцены на тыльной стороне зеркал-погремушек изображали жриц с поднятой рукой, в окружении лотосов и культовых животных – благого индийского слона, ланей или антилоп. Центр диска неизменно украшал полый конус – вершина Мира. Вокруг центрального выступа искусные мастера ковали выпуклые полые шестигранные валики, отделяющие друг от друга разные миры. Зеркала-погремушки могли быть атрибутом жриц, служивших культу Мировой горы, находившейся на Севере, а сами зеркала являлись объёмной моделью страны блаженных (гипербореев), расположенной вокруг Мировой горы за кольцевым неприступным хребтом Рипейских гор – внешний валик.

Орнамент располагался симметрично между валиками, но без полного подобия. Все изображения были украшены солярными знаками – символами солнца, что означало принадлежность всех участников сцены к небожителям. Многие из вышеперечисленных приемов были заимствованы при изготовлении дисков, которые были обнаружены в найденном кладе. Однако они сделаны уже в традициях другой культуры, ранее неизвестной и в научной литературе пока не описанной.

– Диски практически копируют тыльную часть зеркал-погремушек, но при этом не имеют никаких следов клепок, отверстий, петель или крючков, – рассказал старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Петр Шульга. – Диски с конусом, как и зеркала-погремушки, могли толковаться в индо-иранской среде как схема мироздания, подобная объёмной буддийской мандале. У кочевников Алтая и Южного Урала в V-III вв. до н. э. культура была иной, но верования сохранялись. Два грубых отверстия в дисках были пробиты позже: видимо, древние северные охотники, не имевшие подобных представлений о мироздании, использовали эти диски более утилитарно: как поясные бляхи.

Несмотря на внешнюю идентичность с тыльной стороной зеркал-погремушек, найденные бронзовые диски, в отличие от своих прототипов, оказались литыми, а не коваными и рисунок на них был выгравирован, а не отчеканен. Это, по мнению ученого, говорит о том, что произвели их другие мастера и в чуть более позднее время. Изменился и сам характер изображений. На дисках казымского клада рисунок нанесен не симметрично, а по кругу. На одной из них, например, изображены брачные сцены мифических рогатых лошадей с разветвленными хвостами. Сначала битва жеребцов за кобылу, затем воссоединение пары у цветка-алтаря и, наконец, финальная сцена любви двух жеребцов и кобыл. На другом диске мифические лошади напоминают головы хищных птиц, а на третьем – водоплавающих. Художественный стиль, в котором исполнены эти изображения, в литературе не описан.

– Эти диски могли производиться, начиная с середины III в. до н. э. в переднеазиатских ремесленных центрах, копировавших индийские зеркала-погремушки, но уже в своей традиции, – полагает Петр Шульга. – А во II-I вв. до н. э. своеобразный рельеф дисков с конусами и валиками был уже воспринят культурой населения Нижней Оби и потом ещё несколько столетий воспроизводился на различных бляхах и пряжках. Об этом говорят остальные диски того же казымского клада – они практически без орнамента, повторяют лишь исходную форму своих прототипов, но с уклоном в сибирский стиль – вместо цепочки солярных знаков по краю можно видеть обычный венчик, словно из бусин. Круглые бронзовые поясные бляхи с головами медведей в период с I в. до н.э. по III-Vв. н.э. были широко распространены на северных территориях и подробно описаны в научной литературе. Однако после исследований казымского клада резонно возникает мысль о том, что таким образом заимствованная индийская культура трансформировалась и пустила местные корни.

Резюмируя уникальную находку, ученый подчеркнул, что диски из казымского клада позволяют последить удивительную живучесть объёмной схемы мироздания Ариев: с центральным конусом, окружённым валиками и мифическими сценами. Похоже, что культ мировой горы в V-III вв. до н. э. был распространён на огромной территории от Индии до Горного Алтая, Верхней Оби и Южного Урала. Но в III в. до н. э. на всей этой территории происходит глобальная смена культур и заложенный в зеркалах-погремушках образ Мировой Горы, окружённый кольцевым хребтом, полностью исчезает.

– Существенные изменения происходят в Индии и Передней Азии после завоеваний Александра Македонского и формирования эллинских государств на пространстве до Индии и севера Афганистана, – поясняет Петр Шульга. – К началу III в. до н. э. зеркала-погремушки перестают производить. Но совсем в других мастерских, возможно, в эллинской среде, их начинают копировать в соответствии с иными традициями, делая совершенно нефункциональные диски. Находка их в Казымском кладе показывает, что подобно зеркалам эти диски также были востребованы на огромной территории, очевидно, включавшей и лесостепь Западной Сибири, где к III в. до н. э. формируется саргатская культура. Однако никаких подобных дисков на данной территории или их копий не найдено. Тем более удивительно, что их богатый набор найден в единственном месте у самого полярного круга.

-ö-ö-

Экскурсия в замок Саммеццано

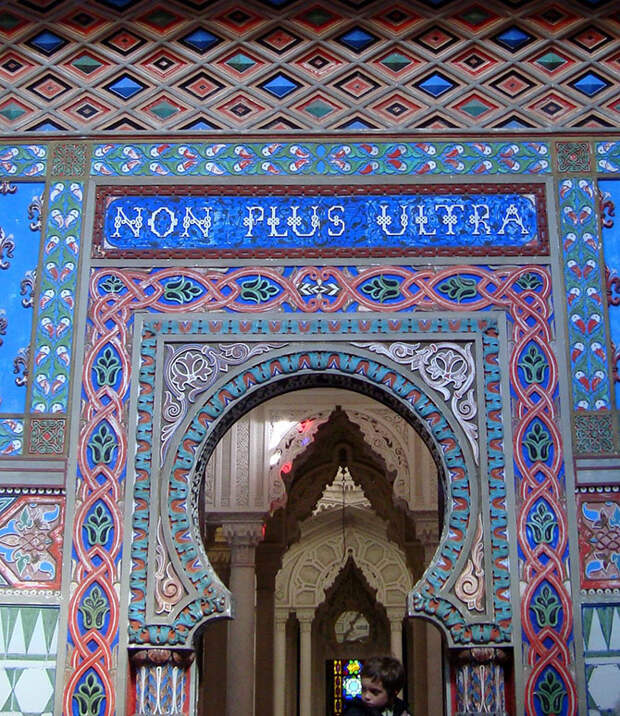

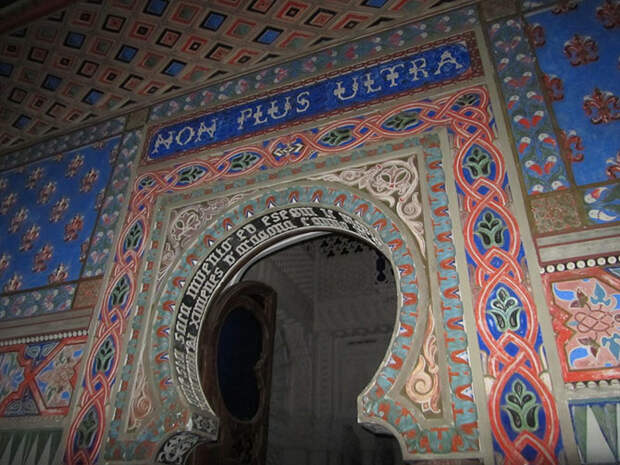

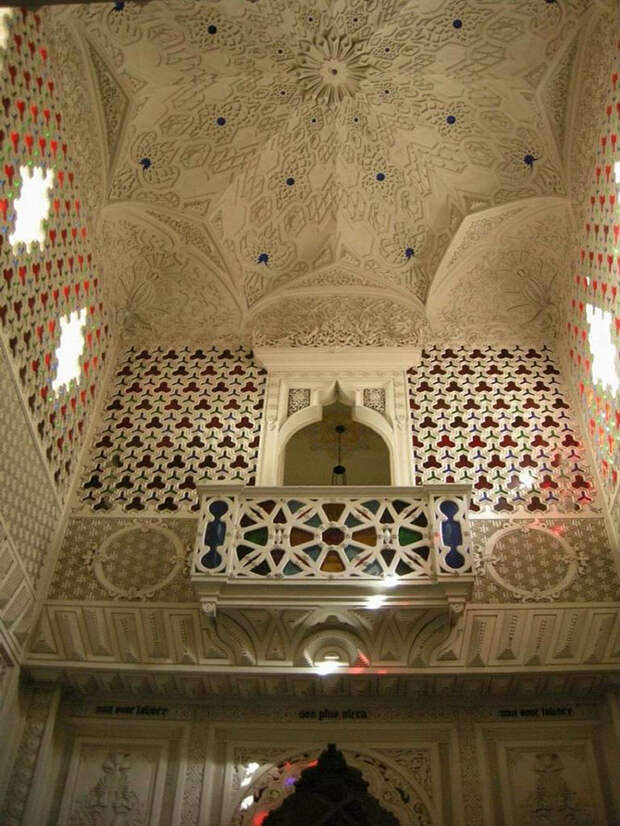

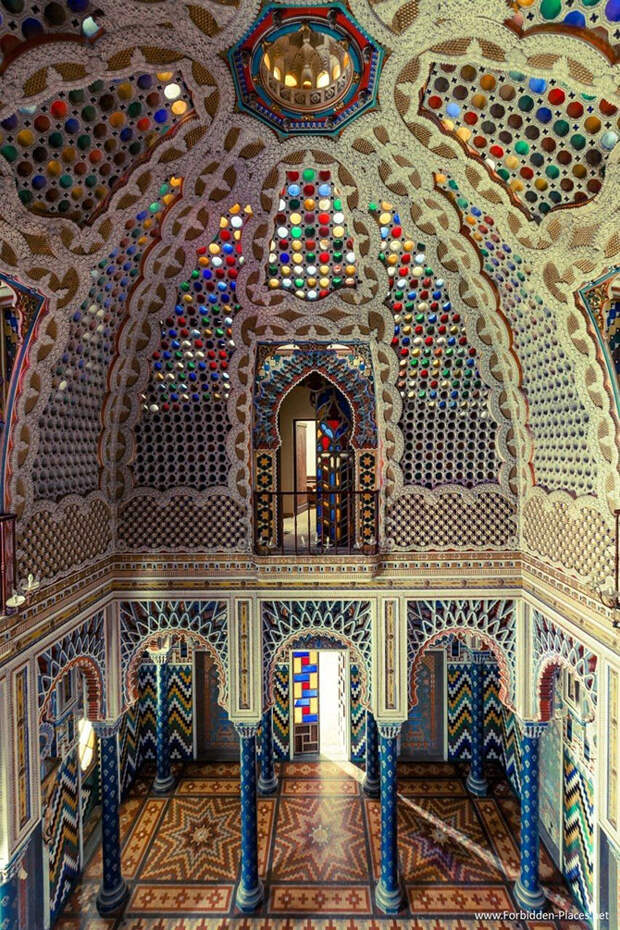

«Нетипичный для Италии замок в мавританском стиле поразительно красив. И тем удивительнее, что о нем мало кто знает даже среди самих итальянцев. В замок Саммеццано сложно попасть, но полученные впечатления будут стоить всех затраченных усилий»

Этот замок напоминает, наверное, сон шамаханской царицы, ведь наверняка только роскошной и очень искушенной женщине могло пригрезиться ТАКОЕ! Восточная шкатулка, невиданные пряности, опиумное опьянение – вот с чем, пожалуй, можно сравнить столь невероятное зрелище. Кажется, стоит моргнуть, и мираж рассеется. Глаз цепляется то за одну, то за другую деталь, а от многообразия красок захватывает дух. Итальянский замок Саммеццано (Castello di Sammezzano) удивит даже самого избалованного зрителя.

Давайте посмотрим на него подробнее…

Замок Саммеццано (Castello di Sammezzano) принадлежит итало-английской компании под названием «Sammezzano Castle Spa». Он закрыт уже более двадцати лет (в 80-х годах прошлого века там размещался отель на 18 номеров) в ожидании реализации амбициозного и дорогостоящего проекта по его реконструкции.

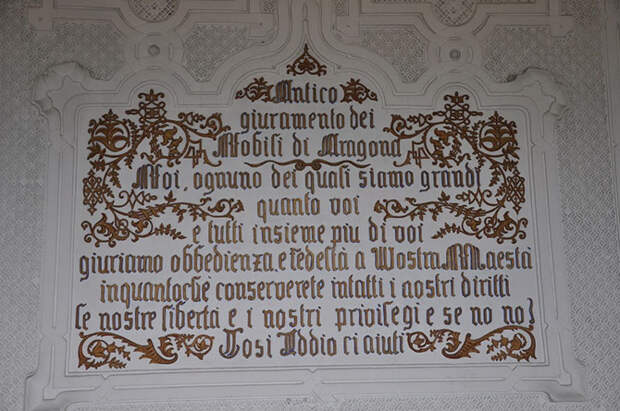

На протяжении последних лет в сотрудничестве с владельцами замка и добровольной организацией с Леччио он был эксклюзивно открыт для посещения в связи с местными торжествами — Ла Сагра ди Пэнко и Корса Поддистика Марниатона. На праздники прибыли многочисленные посетители из всех уголков Италии. Как из старой сказки, каждый раз вспоминались новые истории: кто здесь женился, кто провёл медовый месяц, кто помнит замок, когда был ещё ребёнком… В общем, ещё многие помнят замок Саммеццано. И напротив совсем немногие знают что-либо о человеке, который реализовал его — маркизе Фердинандо Панчиатики Ксимэнесе Арагонском (Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona), родившимся во Флоренции 10 марта 1813 года…

Маркиз был (не имея высшего образования) архитектором, инженером, ботаником (в 1864 году покупает первое дерево за 224 лиры — немалую по тем временам сумму), библиофилом, предпринимателем, политиком и интеллектуалом; он помогал и был меценатом наиболее важным культурным организациям Флоренции: Академия ди Бэлле Арти, Музей Барджэлло, Уффици, Академия Георгофилов, Тосканское Общество Овощеводства. Также, пожертвовав часть собственного архива, он сделал весомый вклад в создание Национальной Библиотеки.

Прекрасный знаток творчества Данте, в 1865 году был избран президентом комитета по организации столетия со дня рождения поэта. Во Флоренции-столице Италии стремительно растут новые кварталы, и некоторые (например, Ла Маттонайя) разместились на его земле, Дворец Панчиатики (сейчас это здание администрации региона Тоскана) и Дворец Ксимэнес в Борго Пинти — также бывшая собственность маркиза. Хотя сегодня мало кто об этом знает…

Во Флоренции — столице Италии, остающейся закрытой и провинциальной, он смотрел намного дальше, на Восток, где видел корни Возрождения. Послания, заключенные в цвета и формы замка, несравненно современны и актуальны. Красочно передана красота и функциональность архитектуры, связь между Востоком и Западом, политический упадок, свободолюбивость и полёт человеческой мысли…

Воздвигнутый в 780 году, за века существования замок принадлежал королю Франции и Лонгобардии и императору Священной Римской империи Карло Маньо (Carlo Magno), флорентийской семье Гуальтьеротти (Gualtierotti), Медичи, а также одной из богатейших семей Италии своего времени Ксименес д’Арагона (Ximenes d’Aragona) и, наконец, семье Панчиатики (Panciatichi).

По историческим сводкам в 780 году в замке гостил сам Карло Маньо вместе с женой, сыном, а также королем Умберто I. Много веков спустя здание перешло во владение флорентийской семьи Гуальтьеротти вплоть до 1488 года. Спустя некоторое время замок приобрел Джованни Медичи.

В 1564 году Великий герцог Козимо I Медичи создал так называемый Заповедник Саммерцано: обширное пространство, включающее в себя немалую часть современной территории коммуны Реджелло, на котором было запрещено ловить рыбу и охотиться без специального разрешения.

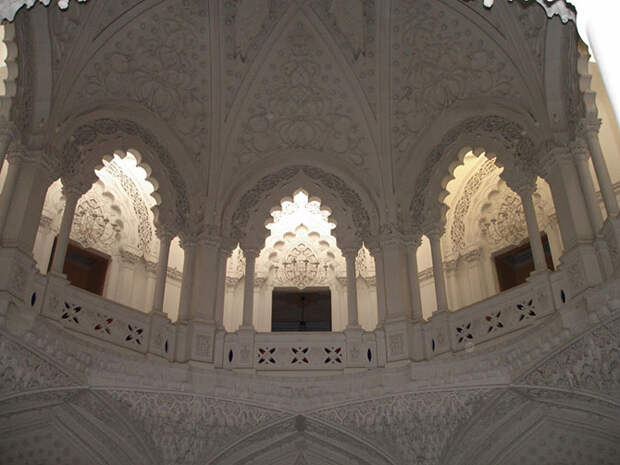

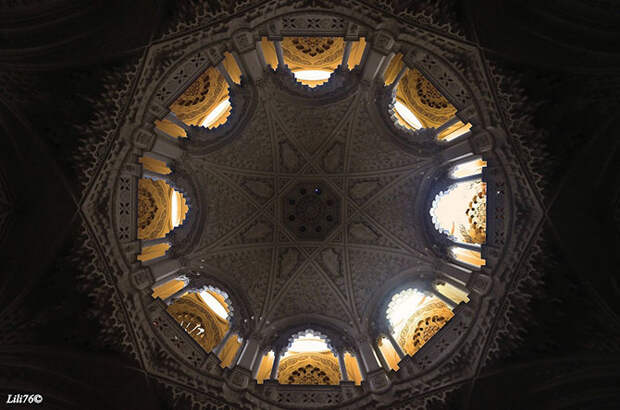

В 1605 году замок Саммерцано купила семья Ксименес д’Арагона, а в 1816 он по наследству перешел к Панчиатики. Сегодняшний облик замок имеет благодаря Фердинандо Панчиатики Ксименес д’Арагона (Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona). Став одновременно и заказчиком, и архитектором, в 1853 году он перестроил цитадель Саммерцано в мавританском стиле. Теперь его фасад напоминает знаменитый Тадж-Махал, а интерьеры с обилием декоративной лепнины восходят к образу замка Альгамбра (Alhambra), что в Гранаде. К слову, домик охраны, расположенное в парке Саммерцано, также было разработан Панчиатики и выдержан в стиле замка.

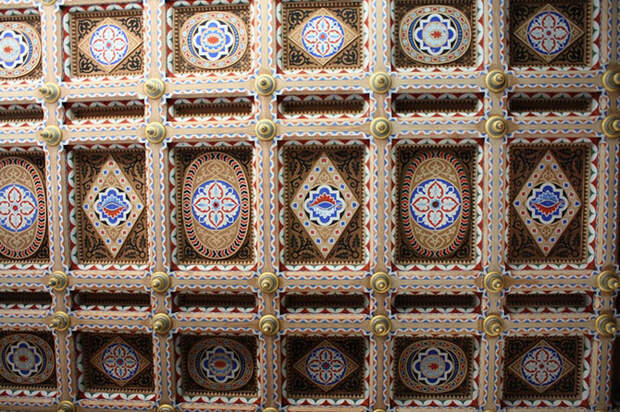

Внутри замка насчитывается 365 залов, по количеству дней в году. Здесь есть Белый зал, зал Павлинов, Лилий, Сталактитов, Испанских раковин, зал Влюбленных.

В переплетении больших и малых помещений затеряно множество ниш, потайных уголков и неожиданно просторных галерей. Окна, колонны, лабиринты коридоров… капители, арки, своды и купола – голова идет кругом. Каждая комната особенная, ни одна не похожа на другую и каждая стремится выделиться оригинальностью и изысканностью.

Но чудеса не ограничиваются внутренним пространством замка. Замок Саммерцано окружает парк, считающийся одним из самых обширных и красивых в Тоскане. Все тот же Панчиатики посадил здесь множество экзотических и редких растений. Правда, до сегодняшнего дня сохранились, к сожалению, не все. Зато особой гордостью парка являются гигантские секвойи высотой более тридцати пяти метров, у одной из них ствол диаметром около десяти метров. Панчиатики украсил парк композициями в мавританском стиле. Изящный мостик, пещера со статуей Венеры, заполненная водой, вазы, фонтаны… Некоторые статуи были впоследствии перевезены во Флоренцию во дворец Ксименес. На сегодняшний день парк − это единственное место, свободно доступное для посещений в Саммеццано.

Парк, один из самых больших в Тоскане, был разбит в середине 18 в. Фердинандом Панчиатики на территории его владений. Было посажено большое количество экзотических пород деревьев, таких как секвойи и другие смолистые американские деревья, а архитектурный образ парка был реализован с элементами в мавританском стиле :мостом, искусственной пещерой (со статуей Венеры), бассейнами, фонтанами и другими декоративными изделиями из терракоты. Только небольшая часть растений 18 века дожила до наших дней: уже в 1890 г. из 134 вида растений, посаженных несколько десятков лет назад, осталось лишь 37. Только в последнее время начали снова выращивать некоторые из растений, о которых забыли в процессе реставрации. Тут снова растут араукария, секвойя, туя, тис, кипарис, сосна, пихта, пальма, юкка, дуб, клен, кедр, ливанский кедр, каркас, ясень, можжевельник, акация, липа и многие другие ценные растения. В парке представлена самая крупная группа гигантских секвой в Италии- 57 взрослых деревьев, каждое дерево выше 35 метров

После войны в здании располагался роскошный отель, в то время как сейчас, несмотря на продажу дворца через аукцион в 1999 году и некоторые реставрационные работы, проделаные в срочном порядке, он незаслуженно забыт. Однако в апреле 2012 был основан Комитет FPXA 1813-2013 (FPXA — сокращение от Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona), одна из целей которого популяризация и улучшение замка Самеццано.

Цветы и геометрические фигуры, резные решётки и потолки-балдахины внутри. Древние краснокирпичные стены и купола, формой похожие на инжир, – снаружи. Огромный колокол на крыше и фантастический сад у подножия.

Так выглядит один из самых удивительных замков мира, находящийся, к великому сожалению, в запустении и почти забытый туристами. Остаётся верить, что скоро это чудо света попадёт в руки настоящего ценителя, и замок Саммеццано заживёт полной и насыщенной жизнью!

Профессор Клёсов. «ДНК-анализ раскрыл тайну хазар»

Анатолий Клёсов, профессор, доктор химических наук рассказывает о новейших исследованиях в области ДНК-генеалогии. Почему нельзя уверенно сказать, что хазары были иудеями. Есть ли какая-то связь между ними и русскими. Когда арии пришли в Китай, и у скольких китайцев гаплогруппа R1a. Как заселялся Тихий океан и прав ли Тур Хейердал? В чём загадка происхождения населения Мальдивских и Коморских островов. Кем были майя.

Свежие комментарии