Чтобы "Пекло" никогда не наступило

"Наше человеческое сознание, отчаянно и упорно, не желает верить даже в теоретическую вероятность кардинальных изменений в мироустройстве. Все идет привычно, ровненько, без серьезных сбоев – и тут бац... Жизнь, если она еще сохранится, в один страшный миг перевернется с ног на голову. "

Люди смотрят фильмы, читают книги о катастрофах, войнах, эпидемиях. И никто не верит, что может оказаться на месте одного из героев... или не верил до недавнего времени. Сегодня, когда антиутопия превратилась не только в художественный жанр, но в некий фон, на котором развиваются реальные события, слова писателей и сценаристов звучат не как далекое эхо из параллельной вселенной, а как нечто в той или иной степени узнаваемое:

"С того момента, как закончилось экстренное выступление президента, для очень многих людей время изменило свой неумолимый бег. Это отразилось практически на всех, но каждый человек прочувствовал данный психологический феномен особенно, по-своему. Для одних людей обыкновенная минута превратилась в бесконечную вечность, а другим показалось, что час пролетает, как одна, неуловимая секунда..."

Цитаты, приведенные выше, заимствованы вовсе не из модной статьи какого-нибудь популярного блогера, а из романа-катастрофы Вадима Белотелова "Пекло". И речь на страницах идет вовсе не о комочках РНК, разрушающих экономику, а о проблеме настолько глобальной, что спасение едва ли представляется возможным. Если один из лучших сценариев оставляет шанс на выживание лишь одному проценту человечества, значит, настало время молиться своим богам и вспоминать многочисленные прегрешения, пытаясь в последние мгновения искупить вину.

Но хочется заткнуть уши, закрыть глаза, спрятаться под одеяло и прокричать: "Я не верю! Шанс – один на сто тысяч. Почему именно в этот момент должен произойти выброс? Ведь для э-т-т-того сотни факторов должны сойтись вместе. В одной м-м-микроскопической точке пространства и времени. Н-не верю! Так не... бывает!" Да только так не получится. "Знаешь, Костя, больше всего это сейчас похоже на некую попытку засунуть голову поглубже в песок. Поверь мне, я первые десять минут думал и рассуждал точно так же".

Напряжение нагнетается с первых строк этой трагичной, пугающей книги, начало которой - это страх, смешанный с неверием, середина - безнадежность и героизм, разбавленный подлостью и трусостью, а финал торжество смерти над жизнью. Множество героев, возможно, даже слишком много, из разных стран мира оказываются перед жуткой, необратимой реальностью. Одни пытаются дать научное объяснение происходящему: "Многолетние наблюдения за солнечной активностью так и не дали каких-либо системных закономерностей по вспышкам и выбросам на Солнце.

Подтвердить их цикличную регулярность или абсолютную случайность со стопроцентной гарантией мы тоже не можем. Да, есть подвижки и некоторые наработки в области прогнозирования. Имеются хорошие результаты по наблюдению и фиксации солнечных пятен,

вспышек, корональных выбросов. Ранее выявленный одиннадцатилетний цикл не дает никаких условных гарантий".

Другие осознают, что им предстоит принять ряд важных решений и, прежде всего, определить, кому оставить шанс на жизнь, а кого, фактически, убить. Третьи просто спасаются, превращаясь в беснующуюся толпу, лишенную всего человеческого. И никто не знает, как поведет себя, попади в такой вот водоворот безумия, стань участником спектакля под названием Хаос. Когда вокруг "стрельба. Дым. Крики. Пули. Смерть. Скорость. Убежать. Уцелеть. Спасти", "психологические трансформации, которые происходят с людьми в подобных ситуациях, могут иметь всевозможные формы и последствия."

Вадим Белотелов взял на себя непростую задачу. Он пытается одновременно отразить психологию толпы, находящейся под смертельным давлением, и психологию личности, которой необходимо делать судьбоносный выбор и решать, как провести эти, возможно последние мгновения, чему их посвятить. Он заставляет читателя перемещаться из одной точки в другую со скоростью, которую не разовьет ни один, самый современный военный самолет.

Исследовательский институт Иркутска, улицы Москвы, переполненные беженцами станции метро, площадь перед собором Святого Павла в Риме, военная база в Шотландии, кабинет американского президента, сельская местность Алабамы, Перу... Картинки меняются, словно в калейдоскопе. Но психология человека и толпы остается неизменной, независимо от того, возлагают эти люди свои надежды на Бога, науку, оружие. Таким образом создается некая планетарная общность, психо-эмоциональная созависимость. И уже, по большому счету, совершенно неважно, какой герой в центре сюжета, зовут ли его Сергеем, Кристофом, Митчем.

У каждого было обычное человеческое прошлое, о котором, чтобы создать больше драматизма, неизменно говорит писатель, настоящее, похожее на страшный сон, и будущее пекло, уравнивающее бродяг и президентов, китайцев и итальянцев, детей и стариков.

И вот это умение охватить взглядом всю планету, эта масштабность действа и повествования, является главным достоинством произведения Вадима Белотелова, несмотря на то, что читатель вряд ли сумеет запомнить всех персонажей и в равной мере полюбить или возненавидеть каждого. Да это и не нужно. Ибо в столь жуткий день, нет человека, есть Человечество, захлебывающееся в своем последнем вдохе.

Название "Пекло" прекрасно отражает суть книги на всех этапах и обыгрывается словами в момент, когда ожидание окончено и надежда сменилась пониманием и приятием неизбежности: "А дальше настало время самого жестокого и кошмарного действа. Пекло... Трехсотградусная жара с наслаждением облепила толпу. Горячо обняла и больше уже не отпустила из своих пышущих нестерпимым жаром объятий."

Безумие, еще недавно царившее на страницах, утихает внезапно. То, что читатель ждал этот миг, готовился к нему, не облегчает его, не делает менее невероятным. На смену страху приходит боль. На смену вере в лучшее - осознание силы вселенной, в рамках которой мы, люди, не более чем букашки в банке у жестокого ребенка.

"Многие так и остались сидеть или лежать, не в силах даже пошевелиться. Перекошенные лица, неестественные позы, беспомощные тела, полные мольбы, просящие и наполненные слезами глаза. Большая масса людей скрюченно замерла в жесточайшем приступе стенокардии. У многих резко, до критических отметок, повысилось давление. Некоторые пали под бескомпромиссными ударами мозгового кровоизлияния. Из носа (а у нескольких человек и из ушей) противно красным потоком хлынула кровь. Люди массово умирали..."

Кто виноват? В чем причина бедствия? Можно ли его остановить? Если у кого-то найдется минутка, чтобы подумать об этом, пока другие ищут укрытие в тщетной попытке спастись, он

прозреет: "Мир деградирует и неуклонно катится в бездну! Есть страны, которые легализовали наркотики, а некоторые спешат к этому семимильными шагами. Как это может быть? Человечество реально сошло с ума! Куда ни кинь взгляд – пороки, пороки, пороки... Алкоголь, наркотики, секс, похоть и насилие".

И придет к неутешительному выводу, который, сделай мы здесь и сейчас, может перевернуть действительность на сто восемьдесят градусов. И внести свою лепту в этот поворот к лучшему, ведущий с трассы "предопределенная неизбежность" на шоссе "спасение", по силам каждому.

Ведь, "в нашем мире, где уже давно полноправно правит доведенная до абсолюта тяга к безумному обогащению и эгоизм, геройство может проявляться даже во вполне обыденных вещах. Подлинная любовь к людям, высокая нравственность, искренняя помощь и желание изменить окружающий мир к лучшему уже можно считать неким выражением человеческого героизма. Ведь жить для себя любимого гораздо легче, думая лишь о своей выгоде, ничего не отдавая и не даря свою энергетику безвозмездно.

Столь редкое в наше время умение: понимать, сочувствовать и делиться добротой, встречается все реже и реже. Как, собственно, и героизм..."

Но если герои не отыщутся, если превратятся в редких существ, занесенных в Красную книгу Жизни самым провидением, однажды мы узнаем, что чувствуешь, когда "смерть, получив полный карт-бланш, возбужденно запела от удовольствия и в неистовом порыве накинулась на беззащитных людей..."

Таким образом, еще одним достоинством яркой, динамичной и ужасающей книги Вадима Белотелова являются выдирающие читателя из зоны комфорта мысли, которые толпятся в голове. Когда главное действо завершается, звучат последние предложения этой драматично - фантастической катастрофы, они взрываются. И начинается настоящее обдумывание каждого слова, которое писатель произнес не просто так, а в надежде сделать шаг к переменам в мире, начинающимся с перемен в человеке.

Есть в книге и другие плюсы. Среди них - разнообразие характеров. Герои, несмотря на их огромное количество, все разные по своей ментальности. Писателю удается показать даже национальные черты. И для каждого подобрать как доброе слово, так и ругательное. Нет лишних, провисающих моментов. Даже воспоминания, сантименты, отсылки к биографическим или научным фактам гармонично вписываются в сюжет и занимают ровно столько места, сколько необходимо, чтобы оказать нужный эмоциональный эффект.

Удается создать атмосферу паники, которая захватывает читателя. А помимо психологических, раскрываются философские темы, важные для осмысления.

Среди недостатков книги - некоторая клишированность. В частности, это проявляется в неизбежном для подобных произведений моменте, когда дверь к спасению закрываете перед носом одного из героев и тот, превозмогая боль и отчаяние, остается по другую сторону жизни, крича другим: "Бегите!".

Есть в книге ошибки и стилистические нестыковки. По мере развития сюжета их становится меньше. Попадаются некоторые фразы, построенные неправильно.

Этот роман будет интересен многим читателям. Всем тем, кто устал от зоны комфорта. Каждому, кто хочет думать, анализироваться и искать выход. Кроме того, очень хочется верить, что у этой истории, несмотря на жирную точку в финале, будет продолжение. Да, не светлое, и не радужное,

а то, которое в полной мере ответит на вопрос: "На мгновение давай представим, что катастрофа уже случилась и мир погрузился в страшный кошмар. Что будет потом? После этого... Когда выжившие выйдут из укрытий и выберутся из-под земли на свет Божий. Как ты думаешь?"

Впрочем, последнее - это исключительно личное пожелание рецензента, который тоже не хочет верить в окончательный и бесповоротный конец человеческой цивилизации и, наверное, как многие другие, прячет голову под подушкой, словно иной страус в песках пустыни.

-

Время боится пирамид, а пирамиды, похоже, пасуют перед Гёбекли Тепе

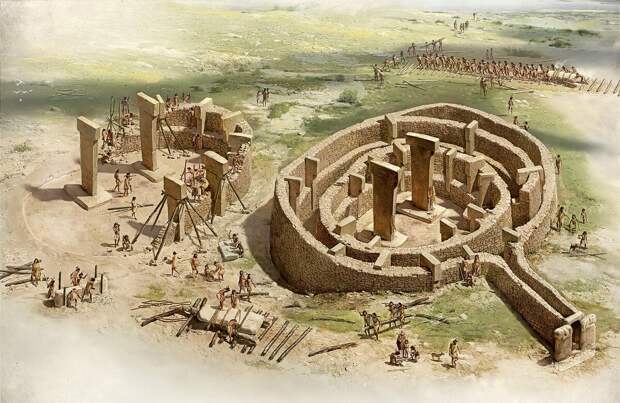

12000 лет назад древние люди орудовали каменными топорами, жили в пещерах и занимались собирательством и охотой. Именно так до недавнего времени считала официальная наука. Но в 1995 году немецкий археолог Клаус Шмидт своей находкой поставил в тупик весь научный мир.

Ещё в 60-х годах прошлого века жители местности неподалёку от города Шанлыурфа в Турции жаловались на то, что из холма, который они называли «Пузатым», Гёбекли Тепе, постоянно вылезают каменные плиты, мешающие земледелию. Поначалу специалисты, прибывшие на место, посчитали эти плиты остатками кладбища византийской эпохи, но прибывший сюда в 90-е Шмидт уверенно заявил, что это неолит, и занялся изучением объекта.

Уже по внешнему виду Пузатого холма немецкий археолог понял, что он не мог образоваться естественным путём. Насыпь высотой примерно 15 метров и диаметром около трёхсот предполагала, что под нею намеренно скрыто нечто. Шмидт нанял рабочих и приступил к раскопкам.

Уже первые находки показали, что он оказался прав в датировке: каменные глыбы с изображениями птиц и животных относились к раннему неолиту, примерно за 11 500-9600 лет до нашей эры. То есть до сооружения египетских пирамид и Стоунхенджа оставалось ещё около шести тысяч лет... А ведь официальная история уверяет нас, что в ту пору людям было не до архитектуры с искусством, их главной заботой было выживание.

Поэтому открывшийся глазам учёных архитектурный комплекс из трёх круглых помещений поначалу считали построенным в разное время и, возможно, разными людьми — специалисты долго не могли принять то, что не вписывалось в общепринятые рамки. Тем не менее Шмидт продолжал изучение.

Он обнаружил около сорока стел, на которых были изображены различные животные, в частности лиса, змея, леопард, утка... Многое из этой живности не водится в этих краях уже давно, из чего учёные сделали вывод, что тысячелетия назад в этой местности был совершенно иной климат.

Ещё одно открытие поджидало Шмидта в центре одного из круглых помещений: на мозаичном полу были воздвигнуты две пятиметровые колонны по 50 тонн каждая, символизирующие, по мнению исследователей, мужчину и женщину. Так как лиц у фигур нет, а вот руки прорисованы достаточно тщательно, учёные говорят о том, что это демиурги, создатели мира.

«Я думаю, что здесь мы столкнулись с самыми ранними изображениями богов. У них нет ни глаз, ни ртов, ни лиц. Но у них есть руки и у них есть ладони. Это — творцы», — считает Клаус Шмидт.

Постепенно раскапывая древнейший комплекс, исследователи приходили к выводу, что сооружения возводились одновременно, а не в течение длительного времени, как они полагали изначально. Подтвердили это и недавние изыскания израильских учёных, которые с помощью компьютерных программ выяснили, что если центры трёх основных круглых зданий соединить между собой, то получится равносторонний треугольник. И это означает, что уже в те далёкие времена люди имели пространственное мышление и могли создать единый архитектурный проект.

«Результаты анализа выявили базовый геометрический рисунок, который предлагает новое понимание сборки архитектурных руин, что указывает на то, что три из больших каменных корпусов были спланированы и изначально построены как один проект», — говорят археологи.

На данный момент раскопана лишь малая часть комплекса, специалисты уверены, что под холмами неподалёку находятся ещё как минимум 16 объектов. Правда, восстановить их внешний вид вряд ли удастся, так как верхняя часть сооружений бесследно утрачена.

Но кто же создал самые древние на сегодняшний день здания на планете? Версий, как всегда, множество, начиная инопланетянами. Однако более разумные теории говорят о наличии на Земле мощной цивилизации охотников и собирателей, которая начала приходить в упадок после того, как стали развиться земледелие и гончарное ремесло. Переселяясь в другое место, поближе к воде и плодородным почвам, люди засыпали свой храм (или обсерваторию — назначение комплекса учёные не определили до сих пор), потому-то он и великолепно сохранился до наших дней, поставив современных историков в тупик...

-

Пушкин и Гончарова: была ли любовь взаимной

«Наталья Николаевна сыграла слишком видную роль в жизни Пушкина, чтобы можно было обойти её молчанием. Многие считают её даже виновницей преждевременной его кончины, что, впрочем, совершенно несправедливо», — утверждала Надежда Михайловна Еропкина, близко знакомая с Гончаровой. Тем не менее исследовали до сих пор спорят о том, любила ли Наталья Николаевна своего супруга...

...В декабре 1828 года Александр Сергеевич приехал в Москву, где на одном из балов впервые увидел 16-летнюю Наталью Гончарову. Пропорционально сложенная, грациозная, необычайно красивая, но при этом лишённая всякого жеманства, девица пленила поэта настолько, что он сразу понял: участь его отныне «связана с этой молодой особой».

Да и друзья Пушкина обратили внимание на внезапную перемену в нём. По словам П.А. Вяземского, ещё не знавшего о влюблённости поэта, «он что-то всё время был не совсем по себе». Товарищи не узнавали поэта и гадали, что же с ним произошло.

Объект пылкой страсти Пушкина, отличавшаяся красотой и безупречными манерами Наталья Николаевна, увы, не могла похвалиться родственниками. Отец её, Николай Афанасьевич, в прошлом образованнейший человек, уже долгие годы страдал душевным недугом, и все заботы о детях, поместье и делах взвалила на себя мать, Наталья Ивановна. Как отмечали многие современники, женщиной она была красивой, но неприятной и властной, дочерей и сыновей держала в строгости и порою могла на людях отвесить кому-нибудь из них пощёчину.

Дед, Афанасий Николаевич, души не чаявший во внучке и заказывающий ей наряды из Парижа, поселил при этом у себя молодую любовницу и проматывал огромное состояние.

Однако все семейные неурядицы не помешали Наталье вырасти доброй и скромной и к шестнадцати годам затмить красотой мать. Но Наталью Ивановну это не радовало, скорее, больше настораживало, ведь в тихом омуте черти водятся.

Александр Сергеевич стал часто бывать в доме Гончаровых и уже весной 1829 года попросил руки Натальи. «Когда я увидел её в первый раз, красоту её едва начинали замечать в свете. Я полюбил её, голова у меня закружилась», — писал он её матери.

Но Наталья Ивановна не жаловала поэта: во-первых, считала его политически неблагонадёжным, во-вторых, он тоже не отличался материальным достатком, и женщина рассчитывала найти для красавицы дочери партию получше. Поэтому на предложение Пушкина она дала уклончивый ответ: мол, Наталья ещё слишком молода, чтобы думать о замужестве.

Раздосадованный таким поворотом событий, Александр Сергеевич всё же пишет будущей тёще письмо с благодарностью, что она позволяет ему не терять надежду. Практически сразу он отправляется на Кавказ, где идут боевые действия, и, по воспоминаниям современников, буквально ищет смерти, не прячась от вражеских пуль.

По возвращении в Москву Пушкин первым делом отправился к Гончаровым, но Наталья Ивановна запретила дочери встречаться с поэтом. У него же «не хватило мужества объясниться».

Поэт страдал от неопределённости и лишь в апреле 1830 года решился повторно сделать предложение. В этот раз Гончарова-старшая ему не отказала. Возможно, потому, что за это время к Наталье Николаевне так никто и не посватался больше. Однако знакомая семьи Н.П. Озерова утверждала: «Гончарова-мать сильно противилась браку своей дочери, но молодая девушка её склонила. Она кажется очень увлечённой своим женихом».

Венчалась пара в феврале 1831 года. Об этом событии князь П.А. Вяземский писал Пушкину: «Тебе, нашему первому романтическому поэту, и следовало жениться на первой романтической красавице нынешнего поколения».

Александр Сергеевич, по его собственному признанию, в браке был счастлив, и единственное, чего он желал, чтобы ничего в его жизни не менялось. «Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился», — писал он своему товарищу.

О взаимных чувствах Пушкина и Гончаровой свидетельствовал и академик В.П. Безобразов, в руках которого оказался альбом Натальи Николаевны: поэт посвятил ей стихотворение, а она так же стихами на него ответила. «По содержанию весь этот разговор в альбоме имеет характер взаимного объяснения в любви», — отметил Владимир Павлович.

Так что говорить о браке по расчёту или по необходимости со стороны Натальи Николаевны не приходится. Она была влюблена в Александра Сергеевича не меньше, чем и он в неё. Холодность же её, которую отмечали многие современники, говорит, скорее всего, лишь о застенчивости или даже робости Гончаровой...

-

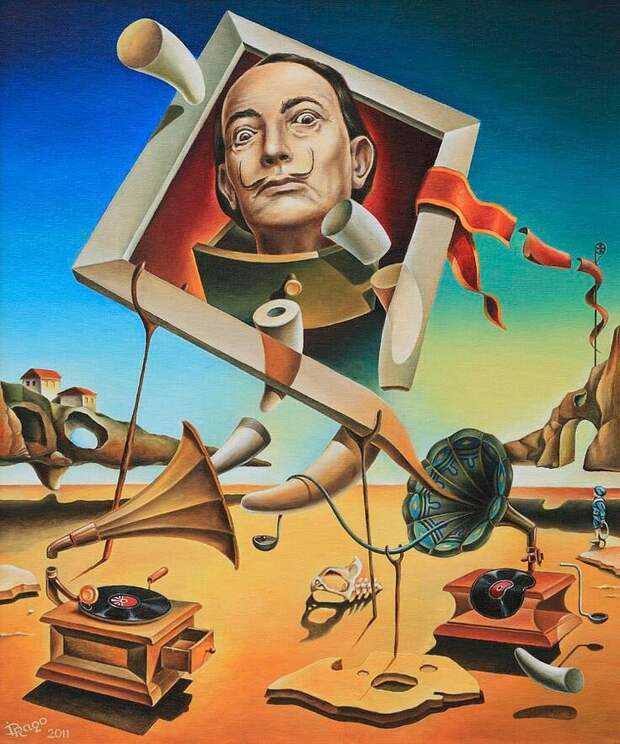

Тщеславие – это грех? Рассмотрим на примере Сальвадора Дали

«В шесть лет я хотел стать поваром. В семь — Наполеоном. Да и позднее мои притязания росли не меньше, чем тяга к величию», — эти слова принадлежат человеку универсальному — художнику, скульптору, писателю, сценаристу, — но при этом и оригинальному настолько, что и сегодня и он сам, и его творчество вызывают немалые споры и волнения.

Сальвадор Дали… Все его проявления в этом мире — от внешнего вида до литературных произведений — нельзя вписать в общепринятые рамки: его творчество потрясает или возмущает, удивляет или вызывает отвращение, но никого не оставляет равнодушным. Да, в конце концов, он и сам — часть своего творчества.

Сальвадор Доменек Фелип Жасинт Дали-и-Доменек, маркиз де Дали де Пуболь, а именно таково полное имя великого испанца, появился на свет в семье каталонского нотариуса, и всегда этим очень гордился:

«Я благодарен судьбе за две вещи: за то, что я испанец, и за то, что я — Сальвадор Дали».

Но чтобы стать из Сальвадора Дали — человека Сальвадором Дали — брендом, пришлось проделать нелёгкий путь, который заключался для художника в эпатаже. Эту стезю он выбрал ещё в детстве и не сворачивал с неё до самой старости.

О Дали-живописце и его картинах, эпатирующих публику, известно достаточно много. А вот о его литературных произведениях, где он демонстрирует виртуозное владение словом — не хуже, чем кистью, — известно не каждому.

К 40 годам Дали успел прославиться как художник-сюрреалист и порвать с другими сюрреалистами, заявив, что сюрреализм — это он сам. Дали эпатировал своими полотнами, внешним видом, поведением, потому и неудивительно, что имя его обросло легендами: некоторые из них он опроверг, другие подтвердил в своей книге «Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим», вышедшей в 1942 году.

Но Дали это было лишь на руку: книга, как и всё остальное в его жизни, должна была привлечь внимание к нему — великому и гениальному. По признанию самого автора, с детства он был погружён сам в себя, но при этом любил быть на виду, заметным.

Поначалу это проявлялось в детской скандальности, манипуляциях родителями и достижении цели любыми способами. А вот со сверстниками приходилось намного сложнее, так как у Дали на всё было своё мнение — в итоге друзей у него не было. Тем не менее его знали и о нём говорили. «Трудно привлечь к себе внимание даже ненадолго. А я предавался этому занятию каждый день и час», — признавался художник.

Тему своей гениальности Дали развивает и в следующем литературном произведении, причём заявляет об этом сразу — названием книги: «Дневник одного гения». Без ложной скромности автор говорит о том, что осознание собственной гениальности является для него самым мощным стимулом в творчестве.

«Дали наделён даром воображения, владеет искусством скорых и метких суждений. Его вербализм отличают та же игра света, та же эксцентричная несоразмерность барокко и те же характерные черты Ренессанса, по которым мы узнаем его полотна», — говорит литературный обозреватель и писатель-романист Мишель Деон.

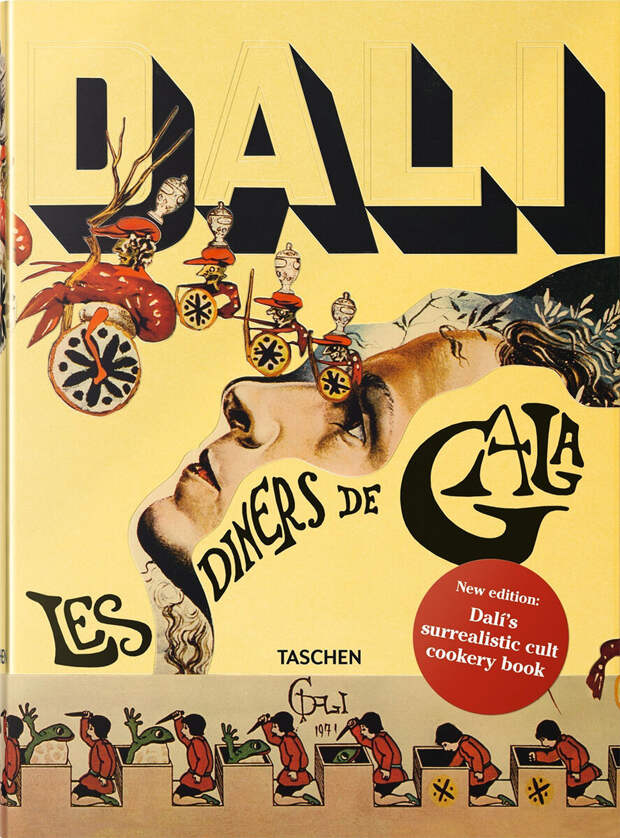

Однако на этом литературные изыскания художника не завершились. В 1973 году он издал поваренную книгу, которая содержала его собственные рецепты и иллюстрации к ним, назвав её «Ужины Галы».

Но здесь вы не найдёте привычных блюд, и автор предупреждает читателя в предисловии: «Если вы один из тех, кто подсчитывает калории, кто превращает радость еды в некую форму наказания, закройте эту книгу немедленно; для вас она слишком живая, агрессивная и дерзкая».

Да, как вы уже заметили, Дали писал свои книги не для того, чтобы передать информацию или поделиться фактами. Его литературные произведения призваны показать всем остальным его гениальность, а вся его жизнь была направлена на то, чтобы сотворить произведение искусства из самого себя.

Вот так мы и подошли к вопросу, который сам по себе напрашивается из этой этой истории, точнее практически сказки про мальчика Сальвадора, который очень любил себя, с самого детства стремился к славе, но, возможно не знал, что сотворять кумира – большой грех. А сотворять кумира из себя, еще больший грех, именуемый тщеславием.

👉 Давайте посмотрим видео с Протоиереем Артемием Владимировым и обсудим эту тему.

Как вы считаете, где сейчас Сальвадор Дали? В раю или же нет?

Археологические находки Сибири: есть над чем подумать

Добрый день, странники, гости и подписчики блога!

Сегодня у нас рубрика "Археологии"

Сибирь начали покорять ещё в шестнадцатом веке, однако до сих пор эта территория, где смешивались народы Европы и Азии, давая толчок для развития мощных цивилизаций, остаётся большой загадкой для учёных. Археологические находки, которые время от времени подкидывает эта богатая земля, приводят специалистов в замешательство. А геномы древних людей и животных, обнаруженных здесь, всё ещё являются тайной за семью печатями.

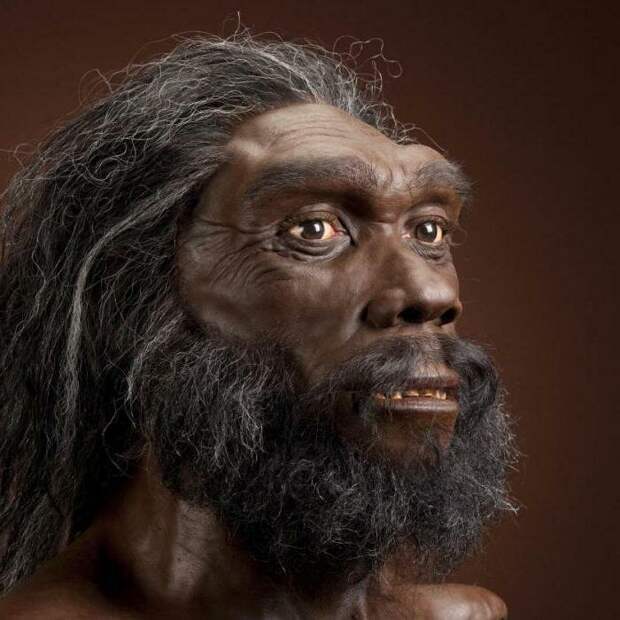

Одной из главных загадок, поставившей археологов в тупик, оказался денисовский человек. В 2008 году, изучая Денисову пещеру на Алтае, учёные обнаружили человеческий зуб и фалангу пальца. Спустя два года был проведён анализ ДНК этих останков, и выяснилось, что они принадлежали смуглой черноволосой девочке, которая жила примерно 45 тысяч лет назад.

Но всё это мелочи по сравнению с тем, что исследования ДНК говорят об отдельной ветви человечества, которую назвали Homo sapiens denisovan, или денисовцы. Они родственны неандертальцам, но с современным человеком сходства у них намного меньше, чем у того же неандертальца.

Потому и возникло поначалу предположение, что денисовцы не были разумными, тем не менее найденные здесь же бусины, украшения и орудия труда говорят об обратном.

Самым близким «родственником» денисовцев на данный момент является Гейдельбергский человек, обнаруженный в Испании и долго считавшийся предком человека разумного (однако данные палеогенетики это опровергли). Каким образом пересекались два этих вида, учёные пока не выяснили.

Урочище Мурлы в Омской области прославилось в 90-х годах. Тогда археолог Игорь Скандаков обнаружил в этой местности могилы восьмерых людей с черепами странной формы. Первыми всполошились уфологи, утверждая, что это либо неизвестная до сих пор сверхраса людей, либо инопланетяне, посетившие Сибирь в далёком прошлом.

Но, согласно официальной версии, всё оказалось намного прозаичнее: это останки знатных женщин-гуннов, головы которых с помощью приспособлений были деформированы ещё в детстве, только вот с какой целью, пока неясно. Возможно, они были шаманками, и это требовалось для проведения определённых ритуалов. Только вот подобные деформации черепов у древних людей ни в Европе, ни в Азии пока не встречались. Практиковалось такое лишь в Америке — в Перу и в Мексике.

Салбыкский курган — ещё одна загадка Сибири. Он находится в Хакасии и был раскопан учёными в середине прошлого века. По значимости и монументальности его сравнивают со Стоунхенджем и египетскими пирамидами.

Изучая курган, специалисты пришли к выводу, что построили его в седьмом веке до нашей эры. Это сооружение из вертикально поставленных огромных камней, каждый из которых весит несколько десятков тонн. Причём ближайшие каменоломни находятся примерно в ста километрах от кургана, и как древние люди доставляли их сюда, неизвестно.

А вот предназначение у археологов не вызывает сомнения. В самом кургане найдены могилы семерых людей. Ранее остальных в нём был захоронен 70-летний мужчина, тело которого было мумифицировано. Позже к нему «подселили» знатных воинов, родственников и рабов.

Учёные считают, что курган имел форму пирамиды, которая изначально достигала в высоту 30 метров, и строить её начали ещё при жизни «хозяина».

Стоянки древних людей для археологов явление, на первый взгляд, обычное. Но вот стоянка, обнаруженная в 2001 году на реке Яне, оказалась крепким орешком для специалистов. Тут нашли детские зубы, бусины, утварь, орудия труда, различные поделки из костей животных и собственно кости животных — зайца, мамонта, шерстистого носорога. И всему этому богатству примерно 30 тысяч лет.

Всё бы ничего, только вот учёные были уверены, что в то время здесь всё было покрыто льдами, и первые люди пришли в долину реки лишь 14 тысяч лет назад. Расшифровав геном здешних обитателей, специалисты выяснили, что это самая северная стоянка людей современного типа.

Это далеко не все загадки, которые и по сей день ставит перед научным миром Сибирь. Возможно, когда-нибудь мы узнаем на них ответы. А может быть, нас ждут ещё более удивительные тайны.

-

Никаких сладких моментов и счастливых концов в этом романе не будет

Доброе утро, странники, гости и подписчики блога!

Сегодня в рубрике "Книжная полка" предлагаю познакомиться с новинкой "Литреса", Новый роман Вадима Белотелова "Иные"

Новый роман Вадима Белотелова "Иные" относится к разряду жесткой, приключенческой литературы. В пользу этого говорит буквально все: и характеры героев, и тематика, и сюжет, и развязка. Никаких сладких моментов и счастливых концов. Ни единого провисающего на сантиментах эпизода. Зато на месте большая идея, ради которой и жизни не жалко.

"Тема крайне серьезная. Как бы напыщенно это не звучало, но на кону стоит будущая безопасность нашей страны..." Присутствуют суровый драматизм, динамика, принципиальные персонажи и неизбежная боевка, заставляющая замереть от страха, смешанного с некоторым неприятием: "Дверь, ведущая в подвал, распахнулась, а оттуда выпрыгнул огромного роста мужчина с дробовиком. Выстрелить он не успел, автоматический «Каштан» в руках Старого гневно задергался и непринужденно накормил нападавшего пулями. Тот рухнул на колени, но не умер, а попытался выстрелить из ружья. Его покрытое следами от оспы лицо скривила отвратительная гримаса. И это была не жгучая боль, а свирепая ярость. Любой бы мгновенно умер от десятка попаданий, но не этот получеловек..."

Завязка сюжета детективная. "Два месяца назад по стране прокатилась волна странных и не поддающихся реалистичному объяснению самоубийств. Шесть выдающихся ученых, ведущих специалистов в своих областях, внезапно покончили с жизнью. Ни у одного из них не было объективных причин для этого..."

А потом за тот свет отправилось еще семнадцать видных физиков, химиков и других подающих надежды научных деятелей. Таких случайностей не бывает. Кроме того, стоит присмотреться, как становится очевидно - многое не сходится в общей картинке.

"Если человек очень любит своих домашних животных и решил покончить с собой, он позаботится о них или бросит на произвол судьбы?"

Ответ очевиден, да только убийца забыл о такой мелочи. И не только о ней. Убийца? Или убийцы? Тут приходит черед расширять границы жанра и мешать детектив с фантастикой, на наличие которой Вадим Белотелов прямым текстом намекает с первых строк. К расследованию привлекается команда, состоящая из людей с особыми талантами:

"Тогда Наблюдатели и отдали приказ собрать группу людей с неординарными способностями. Материалы по ним уже были наработаны, имена известны, и вот, я здесь..." И тогда странностей обнаруживается еще больше. "Все в округе оказалось энергетически пустым!"

А опасность обретает новые, максимально утрированные формы, что важно для жанра и для проведения границ между черным и белым, которые здесь достаточно четкие.

Персонажи, поставленные автором во главу угла, невероятно брутальные. Это касается и Змея, человека, который имеет неординарные ментальные таланты и владеет силами, не представимыми с позиции простого обывателя. И Александра, идущего по пути воина. И их соратников. Даже тот факт, что в команде или "клане", который был созван, есть женщины, и самая малость, на которую они способны - это чтение мыслей, нет типичного для романтической литературы лиризма, лишних переливаний из пустого в порожнее и диалогов, не имеющих отношения к развитию событий.

По сути, книга "Иные" - это жесткий квест, проходить который придется поэтапно, постепенно прокачивая свои скилы. И главный из них - знание. Оно дает понимание ситуации и позволяет лучше разобраться, с чем, в конечном итоге, предстоит иметь дело, а значит - подготовиться.

Вадим Белотелов решил углубиться в настоящую теорию заговора. Чтобы, с одной стороны, вызвать отклик и сочувствие у читателя, а с другой - создать хорошую интригу, он прибегает к каноническим образам. Среди злодеев - олигархи, состоящие в тайном обществе (ну разве все мы не знаем, что миллиардеры только и делают, что заседают во всевозможных ложах и злоумышляют против человечества?).

Нет, никаких масонов. Тут другие организации с иными, более сложными способностями, нежели умение ловко манипулировать людьми, влияя на политику или экономику. Но парнями, придумавшими и разработавшими этот план, движет "отнюдь не любовь к Родине". А значит, они - враги.

И нет ни сомнений, ни компромиссов. Их просто не может быть, что очень характерно для той самой "мужской" литературы. Среди других образов, используемых Вадимом Белотеловым, являются ассасины: "В наше время история появления ассасинов окутана плотным туманом мифов и всевозможных легенд. Изначально, по своей сути, это была закрытая от посторонних людей религиозная секта. Но в ее цели точно не входил истинный путь к Богу." Это ниточка связи современного с былым, которая тянется через века. И это всегда воспринимается читателями позитивно, усиливая остроту восприятия.

Очевидно, писатель прекрасно знаком с художественными приемами, позволяющими воздействовать на общественное сознание и подсознание. Как знакомы с ними и его герои, отличные манипуляторы, которые борются с еще большими умельцами по части зомбирования: "Для себя я разделил зомбирование на три уровня. Легкий, когда человеку незаметно и ненавязчиво внушают, что ему делать, что выбирать, как жить и чем питаться. Ну это грубо, в самых общих чертах". И тут появляются уже принципиально новые понятия, такие как "хакеры-мыслеграммеры" и целый ряд других.

Это сочетание канонического и нового, уже встречавшегося раннее и самобытного, вообще, характерно для творчества Вадима Белотелова. И долго за примерами ходить не нужно. Уже само название книги "Иные" заставляет убедиться в достоверности данного утверждения. Ведь людей с таким названием, наделенных сверхспособностями, которые ведут свои жесткие игры под носом простого обывателя, мы уже встречали, как минимум, в книгах Лукьяненко. Несмотря на единство номенклатуры, суть другая, хотя концепция ментального общения с миром и воздействия на него тоже не нова.

- В любом случае, в сумрак здесь никто не ходит, ведомством не занимается и кровь не пьет. Впрочем, без откровенного волшебства, артефактов и других обязательных атрибутов жанра совсем уж не обходится: "Старик рассказал о таинственном месте, древней и давно заброшенной могиле старого мансийского шамана. Казненного страшной, мучительной смертью и погребенного тайно от людей, чтобы никто не мог отыскать его тело, получить себе его энергию и древний мистический амулет. У него камень был особый, сверхъестественный. Он человеку силу может дать, великую и неведомою простым людям."

Умение черпать силу в себе и в мире априори наталкивает на ряд философских размышлений, которые нельзя назвать уникальными, даже можно истолковать как некое клише. Но в данном случае это не имеет принципиального значение, так как на первое место встает вопрос актуальности. И то, о чем говорит Вадим Белотелов, актуально не только в рамках фантастики, но и в реальной жизни:

"Цивилизация насытила жизнь комфортом, но отняла самое важное и незаменимое, единение с природой, с живым миром. Развращенное человечество, ошибочно ставя себя на высшую ступень мироздания, отрывает и уничтожает собственные живительные корни. Бездумно отрубая единственные скрепляющие нити, подавляющее большинство людей навсегда уходит от дающего истинную жизнь, природного порядка мироустройства. "

В то время, как сантиментов в книге нет, о чем уже упоминалось выше, философствования не заканчиваются на паре-тройке емких фраз. Их довольно много, как в описательной, так и в диалоговой части. И думать они заставляют о разных вещах. Среди прочего, речь идет о возможностях человеческого тела и разума, единстве всех существ в природе, жизни в ее разных проявлениях, ее смысле, предназначении, выборе и, конечно, смерти: "Смерть... Людям доподлинно известна только одна сторона этого действа, и по понятным причинам, она отрицательная. Вполне нормально, что для подавляющего большинства людей, это событие олицетворяет конец и гибель. Психика нормального человека реагирует на смерть, как на полный неутешительного драматизма финал. Без всяких сомнений мы осознаем невозможность существования нашего разума без физического тела. И понимая, принимаем это. Но..."

Отсутствие "розовых эмоций" отнюдь не лишает книгу драматизма. Просто он здесь мужской, суровый. Герои из сформировавшегося "клана", рассказывают свои истории. И это вовсе не сказочки о неудачном романе или родителях, которые не понимали сына/дочь в подростковом возрасте: "И тут я заметила на кухне открытый люк глубокого деревенского погреба. В пугающем предчувствии заглянула внутрь и обомлела от увиденного... Моя всем сердцем любимая бабуля лежала там, в этой холодной и страшной яме. Верхние перекладины лестницы сломались, и она всем весом рухнула на стоящий внизу большой ящик с овощами. Тот неудачно развалился, а одна из боковых досок расщепилась и пробила насквозь ей грудь..."

Все персонажи пережили серьезные испытания. Вадим Белотелов проявляет фантазию, и каждого приводит в заданную сюжетом точку разными путями. Они не перекликаются. Сходно лишь в том, что с детства "иные" не находили места в кругу сверстников и куда лучше чувствовали себя в лесу, нежели в толпе.

Если сравнивать новый роман с другим произведением Вадима Белотелова "Пекло", о котором мы уже писали ранее в блоге, стоит отметить, что катастрофа получилась более масштабной, эмоциональной и захватывающей дух.

Но там было больше героев и, следовательно, менее подробно отражались взаимоотношения между отдельными личностями, да и времени на то, чтобы сформировать крепкие любовные или дружеские связи, просто не было. Здесь же оно есть. И ниточки от одного персонажа к другому протягиваются, в результате создаются психологические узы, близкие, понятные даже не "иному" читателю.

Человеческий фактор на страницах является большой силой и может стать роковой слабостью. Испытав сочувствие к людям, описанным в романе, любой хочет поверить, что их миссия не просто будет выполнена, а завершится удачно для каждого. Но писатель явно отрицает возможность счастливых и, тем паче, идеальных концовок. А потому много боли, крови и слез ждет под занавес, что оставит людей по другую сторону истории в некотором душевном раздрае, не то восхищенными, не то огорченными.

Среди явных достоинств романа: продуманность и закрученность сюжета, интрига, базирующаяся на миксе классических и инновационных ассоциативных образов, динамика, наличие некоторого

драматизма в купе с попытками провести философские размышления, психологический контакт между героями, неожиданный болезненный финал.

Недостатки, конечно, есть. Стилистика повествования по сравнению с первым романом улучшилась. Меньше опечаток и неправильных построений. Но сказать, что обошлось совсем без них, увы, не получится.

Тем не менее, достоинства сильнее. Книгу, однозначно, будут читать люди, входящие в целевую аудиторию. Преимущественно это мужчины в возрасте от двадцати пяти до срока пяти лет, занятые умственной работой, имеющие размеренную офисную жизнь и предпочитающие боевую фантастику или неромантические детективы, к коим и принадлежат "Иные".

Свежие комментарии