Крейсер «Аврора»: вечный страж Петербурга

Что тебе снится, крейсер «Аврора»,

В час, когда утро встаёт над Невой?

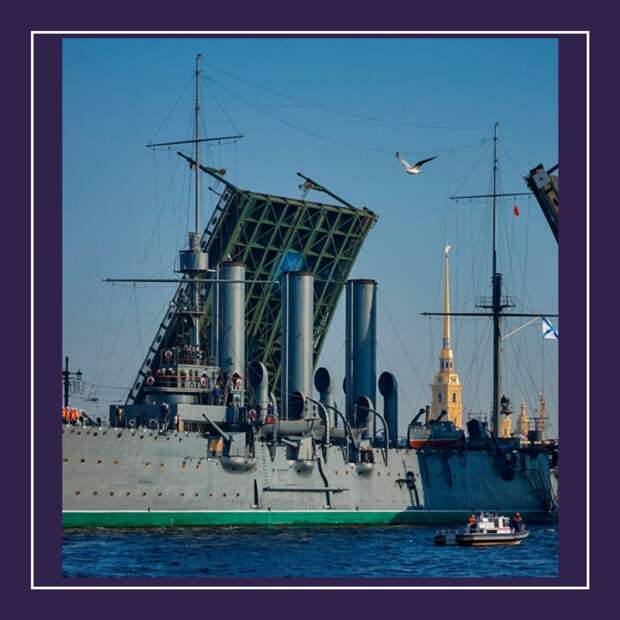

Слова этой песни знали все дети Советского Союза, а кое-кому посчастливилось даже побывать на героическом судне, с 1948 года пребывающем на вечной стоянке у Петроградской набережной, ведь с 1956 года легендарный крейсер является музеем.

Все мы слышали историю о залпе, послужившем сигналом к началу штурма Зимнего дворца. Однако это не единственное, чем прославился крейсер, ведь участвовал он в трёх войнах двадцатого века.

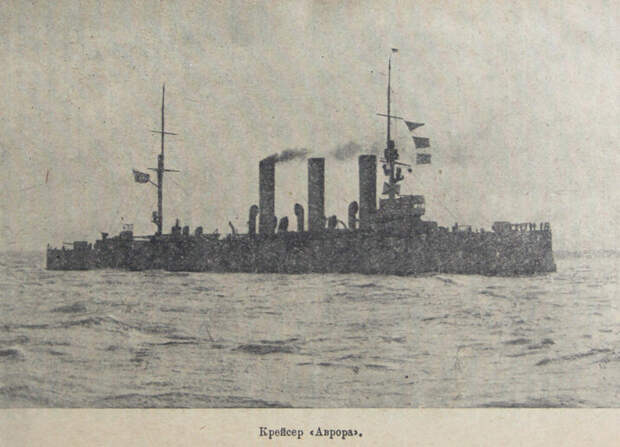

Жизнь «Авроры» началась в 1897 году, когда корабль быль заложен на питерской судоверфи «Новое адмиралтейство». Императорский флот требовал модернизации, поэтому появился «Проект „Диана“», в рамках которого были запланированы три новейших крейсера. Усиливающаяся военная угроза со стороны европейских морских держав требовала скорейших действий. Однако, как обычно, строительство затянулось, и часть комплектующих пришлось заказывать за границей. Название крейсеру подбирал лично Николай II. Ему был предложен обширный список, из которого он выписал лишь «Аврору».

Судно спустили на воду в мае 1900 года, и первые же испытания выявили массу недоработок: компасы барахлили, а машины не давали полный ход. Лишь спустя три года корабль вошёл в состав флота. А ещё через два года началась Русско-японская война, и «Аврора» была зачислена во вторую Тихоокеанскую эскадру. Но для этого нужно было пройти с Балтики на Дальний Восток, а крейсер уже был не новый, да и не очень удачный по конструкции.

«Для своего времени „Аврора“ был достаточно тихоходным и не очень хорошо вооружённым кораблём», — отмечает военный историк Борис Юлин.

Судно выжило в этой войне лишь благодаря умениям экипажа и опыту командира.

Дорога к восточным берегам не обошлась без курьёзов. Мало того, что на «Авроре» успешно функционировал любительский театр, так ещё моряки в качестве развлечения приобрели двух крокодилов, один из которых во время прогулки по палубе сбежал за борт.

Цусимское сражение стало роковым для российского флота: из 30 кораблей, принимавших в нём участие, уцелели лишь шесть, в том числе и наш крейсер. И это притом, что корабль получил серьёзные пробоины и повреждения четырёх труб, из строя были выведены почти все орудия. Но «Аврора» уходила из-под перекрёстного огня, хитрыми манёврами уклонялась от торпед и в итоге избежала уничтожения и пленения, спасшись на Филиппинах.

Вернувшись в Российскую империю, крейсер служил на Балтике до начала Первой мировой войны. В эти годы «Аврора» контролировала Финский залив и участвовала в десантировании русских войск в Рижском заливе. Корабль не единожды подвергался нападениям с воздуха, но больших повреждений не получил.

В 1916 году крейсер стал на ремонт в Кронштадте, а с началом революционных событий его матросы долгое время сохраняли верность присяге. Вероятно, команда числилась на хорошем счету, так как именно на «Авроре» содержались арестованные матросы с других кораблей.

Тем не менее капитан опасался за команду, поэтому велел перевести арестантов, и вот тут экипаж взбунтовался. Поначалу их выступления подавили, однако уже через несколько дней капитана и его помощника убили. И это была лишь Февральская революция.

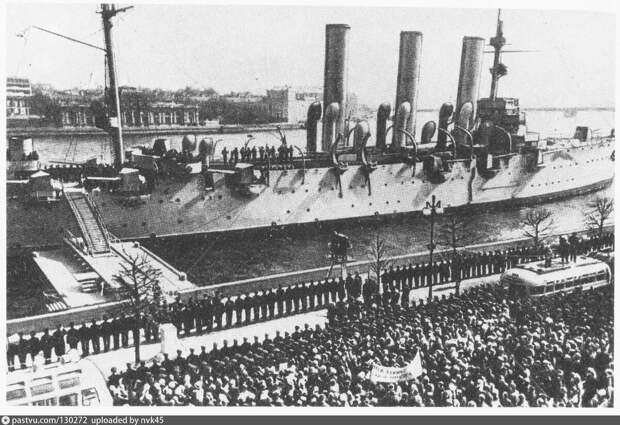

К октябрю 1917 года ремонт крейсера был завершён, и судовой комитет, в котором состояли большевики, настоял на том, чтобы «Аврора» отправилась в Петроград. Утром 25 октября на судно прибыл начальник штаба восстания большевиков Владимир Антонов-Овсеенко и распорядился штурмовать Зимний.

В 21.40 раздался выстрел. Заметьте, не залп, а единичный выстрел, который, скорее всего, был холостым. После чего последовало взятие Зимнего дворца, который охраняли «примерно 137 ударниц 1-го Петроградского женского батальона смерти (2-я рота), 2-3 роты юнкеров и 40 инвалидов Георгиевских кавалеров, возглавляемых капитаном на протезах» (Википедия).

В Гражданской войне «Аврора» участия не принимала, и уже в 1941 году корабль планировали списать. Однако началась Великая Отечественная, во время которой крейсер получил серьёзные повреждения и сел на мель. Даже будучи беспомощным, корабль подвергался авиационным бомбардировкам вплоть до окончания блокады.

А вот орудия с корабля сняли и создали батарею в районе Дудергофа, которая активно вела огонь по противнику, располагавшемуся в близлежащих населённых пунктах, до 13 сентября 41-го, когда была полностью уничтожена.

Ещё до окончания войны в Ленинграде заговорили о том, чтобы установить крейсер у набережной и сделать в нём музей. Инициатива была поддержана, и в ноябре 1948 года «Аврора» навечно встала в Малой Невке.

В восемь лет от роду она поклялась, что никогда не выйдет замуж

Правление Елизаветы I, занявшей престол в ноябре 1558 года, последней из Тюдоров, прозванной в народе Доброй, англичане называют золотым веком. Тем не менее даже она не избежала множества слухов, ходивших о её личной жизни: многие, например, судачили о том, что Елизавета на самом деле не женщина, а мужчина. Но самым главным вопросом, волновавшим как подданных, так и монархов других государств, был её отказ от замужества.

А ведь женихи у королевы были, причём завидные. Жениться на ней хотели шведский кронпринц Эрик, Филипп II Испанский, эрц-герцоги Фредерик и Карл Габсбурги. Даже Иоанн Васильевич Грозный отметился в этом списке отверженных.

В принципе, ничего удивительного в предложении о замужестве не было: царь и королева были ровесниками, примерно одинаковое количество лет управляли своими государствами, вели достаточно агрессивную внешнюю политику, — так что у них было много общего. Только вот отношение к браку у них было диаметрально противоположным.

Иван Васильевич четырежды был женат официально, дважды полулегально и ещё существование двух жён остаётся под вопросом. Елизавета же в восемь лет от роду поклялась, что никогда не выйдет замуж.

И тому были веские основания: её папаша, предыдущий король, Генрих VIII, был не меньшим сладострастником, чем Грозный, да к тому же, в отличие от русского коллеги, надоевших жён не в монастырь ссылал, а на плаху. Такой участи подверглись мать Елизаветы Анна Болейн и её приёмная мать Екатерина Говард, что оказалось для маленькой девочки настоящим шоком.

Вот Елизавета и решила, что в таких грязных играх она участвовать не будет. Однако её холостяцкие игрища были похлеще брачных и держали в политическом напряжении пол-Европы. Например, помолвка королевы с младшим её на двадцать лет герцогом Алансонским, которого она то приближала, то отдаляла, весьма волновала французов и испанцев, так как могла повлиять на их мирное сосуществование. Так что Елизавета очень прагматично пользовалась своим положением королевы-девы.

И вряд ли Иван Васильевич имел шансы на руку и сердце венценосной англичанки. Тем более что они ни разу друг друга не видели. Вся их связь заключалась лишь в переписке, которая в основном носила деловой характер. Уже некоторое время Англия и Россия беспошлинно торговали на взаимовыгодных условиях, и переписка Грозного и Тюдор была тёплой и доверительной. Как-то Иван Васильевич даже назвал Елизавету сестрой. Удивителен и тот факт, что она была единственной женщиной — адресатом Грозного.

Царь отправил английской королеве 11 посланий, но есть версия, что самое главное он передавал ей на словах — через английских купцов. Историки называют даже имя человека, через которого Грозный озвучил брачное предложение, — Энтони Дженкинсон.

Вывод этот они делают из письма, в котором имеются такие строки:

«После этого нам стало известно, что в Ругодив приехал твой подданный, англичанин Эдуард Гудыван, с которым было много грамот, и мы велели спросить его об Антоне, но он ничего нам об Антоне не сообщил, а нашим посланникам, которые были к нему приставлены, сказал много невежливых слов. Но мы и здесь отнеслись к нему милостиво — велели держать его с честью до тех пор, пока не станет известен ответ от тебя на поручения, переданные с Антоном».

Антон и есть Энтони, а важное поручение, считают историки, — это предложение женитьбы. Иван Грозный наивно полагал, что все англичане, приезжающие в Россию, являются посланниками королевы и должны везти от неё грамоты.

Вероятно, отсутствие ответа либо отрицательный ответ царь расценил как личное оскорбление и надолго прервал общение с Елизаветой. Позже он его возобновит, но тон посланий сильно изменится.

Исследователи считают, что суета со свадьбой, если таковая и была, скорее всего, носила характер очередной политической игры. Безусловно, оба амбициозных монарха не прочь были настолько широко раздвинуть границы своего государства, однако делить власть с кем-то ещё было неприемлемо ни для одного из них.

Во-вторых, на момент вероятного предложения Грозный состоял в браке, хотя, как мы знаем, для него это бы помехой не стало.

Сложнее с Елизаветой, которая в принципе не видела себя в браке. Более того, образ королевы-девы уже был её «фишкой», частью делового «имиджа». И даже если бы она решила ему изменить, то с политической точки зрения Елизавете более выгоден был союз, например, с Францией: в таком случае она, скорее, выбрала бы того самого герцога Алансонского, которого называла «своим лягушонком»...

Тевтонский орден: лечи, воюй, молись!

Страницы истории

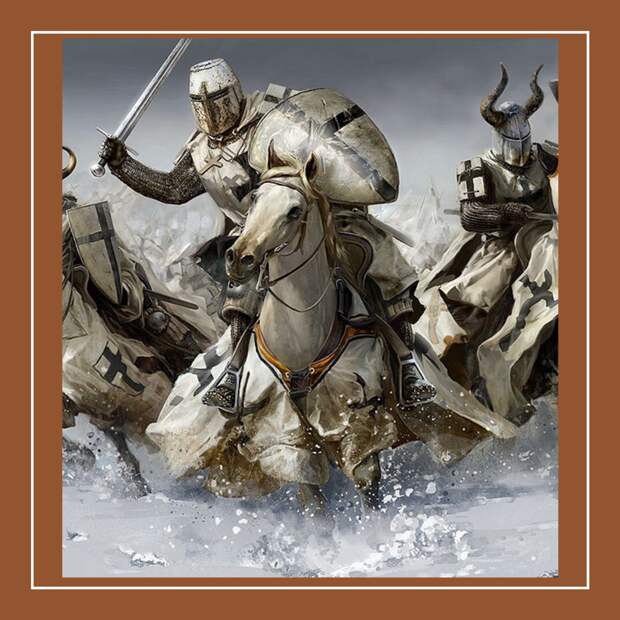

Третий крестовый поход обещал стать триумфом европейской военной «сборной». Ещё бы, ведь во главе армий стояли три выдающихся короля: французский Филипп II Август, английский Ричард Львиное Сердце и германский Фридрих Барбаросса.

Последний собрал огромное войско и практически без потерь провёл его в Святую землю, где рассчитывал стать во главе объединённой армии, вернуть захваченные турками порты на Средиземном море и в итоге завоевать Иерусалим. Правда, его коллеги-короли мечтали о том же самом, из-за чего между рыцарями постоянно происходили стычки.

Однако Барбаросса очень скоро вышел из этой схватки вождей: он утонул при переправе через горную реку. А войско его в отсутствие крепкой управляющей руки рассеялось: многие поспешили назад в Германию, и лишь некоторые, оставаясь верны присяге, поспешили на помощь англичанам и французам, засевшим у стен Акры.

И так значительно поредевшие ряды германцев подверглись новой напасти – их косили местные болезни, а союзники-соперники не воспринимали всерьёз. Славой они покрыть себя не успели – Акру взял Ричард, и единственным достижением Третьего крестового похода для себя германцы посчитали основание Тевтонского ордена.

Как мы уже упомянули, под стенами осаждённого города подданные Барбароссы, словно мухи, умирали от различных болезней. Северяне не были привычны к жаре, воде и пище, усугубляла ситуацию и антисанитария. В местных условиях похоронить погибших было практически невозможно, поэтому тела просто скидывали в опоясывающий город ров, множа тем самым зловоние и насекомых, переносчиков заразы.

И если воинов в армии было предостаточно, то медиков – нет. Имеющиеся госпитали, английские и французские, предпочитали не связываться с германцами, и те оказались брошены на произвол судьбы.

Тогда представители среднего класса предложили основать свой собственный орден, который бы занимался лечением именно немцев. Среди аристократов это решение получило поддержку у герцога Фридриха Швабского, который склонил на свою сторону нескольких влиятельных лиц, в результате чего Римский папа разрешил создать новый монашеский орден.

Поначалу он назвался Германским орденом Госпиталя Святой Марии в Иерусалиме и подчинялся ордену Госпитальеров. Но через некоторое время очередной папа даровал ордену автономию и собственный устав.

Так что, когда спустя несколько лет в Святую землю прибыло пополнение из Германии, орден уже крепко стоял на ногах и не только лечил больных и раненых, но и предоставлял жильё, кормёжку и даже снабжал деньгами. Сам же орден финансировали богатые бюргеры.

Братьев в организации было достаточно много, однако помимо молитв они могли выполнять и военную службу, если это было необходимо.

А помощь монахов часто не была лишней, ведь гарнизоны христианских крепостей и замков были немногочисленны, и тогда на их защиту становились тамплиеры и госпитальеры. Видя своих «коллег» в деле, представители Германского ордена также обратились к папе с просьбой сделать их организацию военной, тот не отказал, и с этого момента братья Тевтонского ордена, как со временем его стали называть, не только оказывали помощь в лечении, но и защищали других рыцарей, боролись с врагами католической церкви.

Тевтонцы не были в полном смысле монахами, они жили в миру, однако давали три важных обета: послушания, бедности и целомудрия. У них не было личного имущество: всё, что принадлежало тевтонскому рыцарю до вступления в орден после вступления расценивалось как имущество ордена. Их отличительной чертой в одежде был белый плащ с чёрным крестом, за что их прозвали Рыцарями креста.

Несмотря на изначальное предназначение – лечить, основную массу ордена составляли именно рыцари, которым требовались лошади, оружие и доспехи. Всё это они покупали сами, а организация компенсировали им затраты. Единственное, чего не позволялось – богатства и вычурности, поэтому ни доспехи, ни сбруя лошади не должны были быть украшены драгоценными металлами и камнями.

Согласно уставу каждому рыцарю в любое время следовало быть готовым к бою, а вот алкогольные и сексуальные возлияния были запрещены, так что тевтонцы старались избегать светских развлечений. Причём насчёт женщин был самый строгий запрет: рыцарям категорически запрещалось обнимать даже матерей и сестёр.

Наказания за нарушения устава предусматривались разной степени тяжести. Например, рыцаря на год могли посадить на хлеб и воду или запретить носить одежду с крестом. Могли бросить в темницу и заковать в кандалы. Не прощались лишь три деяния: трусость перед врагом, переход к иноверцам и гомосексуальные связи. И если за первые два грозило изгнание из ордена, то последний проступок чаще всего карался смертной казнью.

В истории Тевтонского ордена было достаточно и взлётов, и падений – одно поражение на Чудском озере от Александра Невского чего стоит. Тем не менее просуществовал орден до 1809 года и был распущен во время Наполеоновских войн.

Славянские мотивы в динамичной истории о войне, мире и отцовской любви

Рецензия на книжную новинку

Заглянуть в прошлое очень хочется. Пусть только одним глазком и не имея возможности ничего изменить! Но в современном мире не существует машины времени. Есть лишь один способ совершить путешествие в другую эпоху - прочитать книгу, передающую ее атмосферу и настроение.

При этом многие читатели устали от западных и восточных мотивов в отечественной литературе, будто исчезло в пропасти вечности или даже вовсе никогда не существовало ничто исконно славянское, родное, наше.

Поэтическое произведение Николая Соколенко "Сойка" - это обращение к корням. Старинные поверья, колорит Древней Руси, литературные традиции родом из девятнадцатого века, модный среди читателей нового поколения экшн и душещипательная драма, пробирающая до глубины души - тут смешалось все и очень гармонично дополнило друг друга.

"Разбойники эти повадились зверски

Грабить обычный люд.

Столь кровожадны, быстры и дерзки —

В живых уйти не дают."

Когда приходит беда, князь должен оставить дом и свою семью, чтобы спасать народ, вверивший себя в его руки. Главный герой отправляется в поход, с тяжелым сердцем отдавая маленькую дочку на попечение няни. Девочка, жизнерадостная, веселая, беззаботная, играет в куклы и слушает старинные легенды о людях, которые могут оборачиваться зверями:

«Няня, ты думаешь, этот мальчишка

Сойкой смог стать наяву? —

Спросила задумчиво няню малышка, —

Я это никак не пойму».

Она понятия не имеет, что скоро в город нагрянет война. Кровавый хаос воцарится повсюду:

"Вдруг отвлёк от игрушки гомон,

Вот раздались рядом крики,

Частокол в одном месте проломан,

Видны сабель частые блики."

И некому будет помочь или защитить. Лишь в древних мифах удастся найти толика надежды.

Эта история написана о войне и мире. Об ужасных последствиях человеческой жестокости. О безжалостности и стремлении ко злу, заложенному в каждом из нас. Всем этим ужасам противопоставляется душевная чистота девочки. Любовь, которую малышка и ее отец испытывают друг к другу.

С одной стороны ад, с другой - глубина восприятия и искренность чувств, достойные рая. Это две стороны медали жизни, оставшиеся неизменными даже спустя многие века после событий, описанных Николаем Соколенко. Между ними - ребро страстей.

Среди них стремление к выгоде или месть, корысть или желание воздать по заслугам - это может быть что угодно, если превращается в навязчивую манию, становится побуждением к действию и единственным смыслом бытия.

Книга "Сойка" необычна и красива. Она романтична и напоминает знакомые с детства былины. Ее смысл не оставляет равнодушным, ее форма не вызывает нареканий.

Это история для тех, кто хочет антуража, любит четко визуализирующиеся образы в литературе и не имеет ничего против мистики и фантазии, которые берут истоки не в кельтских или китайских преданиях, наиболее популярных сегодня, а в исконно славянских.

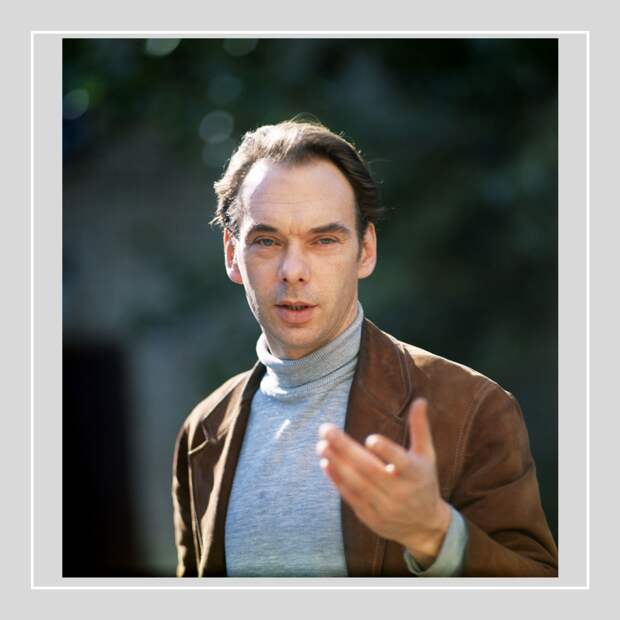

Алексей Баталов: интеллигент советского кинематографа

Главным интеллигентом советского кинематографа всегда считался Алексей Баталов. Но быть интеллигентом и актёром – у него на роду написано. Мало того, что родился он в артистической семье, так ещё и дома у них бывали люди, творчество которых мы сегодня изучаем в школе.

Родители Алексея, а также его дядя и тётя служили во МХАТе, и мальчик проводил в театре много времени. Однако вскоре родители развелись, и мать, Нина Ольшевская, повторно вышла замуж за писателя В. Ардова, который стал Алексею настоящим отцом. «Вот понимаете, если отец заботится о ребёнке, это понятно, он вроде бы должен, профессия такая. Чувства Ардова ко мне – это отцовство в квадрате», – позже рассказывал о своих отношениях с отчимом Алексей Владимирович.

Детство Баталова закончилось в 1941-м. С началом Великой Отечественной семью эвакуировали в Бугульму, но мать не могла оставаться вне профессии и открыла в городке небольшой театр, в котором нашлось место и Алексею. Сначала он выполнял подсобную работу, а потом понемногу начал играть. Интересно, что театр не перестал функционировать после войны, он существует и по сей день, с 2008 года нося имя Алексея Баталова.

Вернувшись в Москву, Ардовы поселились на Большой Ордынке, а Алексей продолжил обучение в школе. И однажды он вместе со своим классом дебютировал в кино. «Это получилось случайно! Когда в 1944 году мы вернулись в Москву, весь наш класс сняли в фильме "Зоя" о Зое Космодемьянской. Мне даже достался небольшой текст, который нужно было сказать перед камерой», – вспоминал актёр.

В гостях у Ардовых часто бывали Фаина Раневская, Борис Пастернак, Михаил Булгаков, Михаил Зощенко, Анна Ахматова. Общение с поэтессой стало для Алексея, наверное, самым ярким впечатлением юности: её личность, драматическая судьба явились для него образцом мужества и жизненной стойкости.

В послевоенные годы многие художники добивались права написать портрет Анны Андреевны, однако получали отказ. Единственным, кому она позволила это сделать, был Алексей Баталов, с детства увлекающийся живописью.

Окончив школу, Алексей решил поступать в Школу-студию МХАТ, однако получилось это у него лишь со второго раза. Баталов мог бы не напрягаться, имея таких родственников и знакомых, однако всего в жизни он решил добиваться сам.

После учёбы Баталов был прикомандирован к театру Советской армии, но через три года вернулся во МХАТ. Не сцене больших ролей он не сыграл – успех его ждал в кино. Ради роли в картине «Большая семья» ему пришлось уйти из театра, иначе на съёмки в Ленинград его отпускать не хотели. Затем были «Дело Румянцева» и «Мать», которые стали трамплином к успешной карьере киноактёра.

В это время Алексей уже был женат на подруге детства Ирине Ротовой, дочери известного художника. Родители, огорошенные ранним браком своих детей, постарались это принять, однако с тёщей отношения у Баталова так и не сложились. А вот тестю, работавшему в тот период в юмористическом журнале «Крокодил», зять пришёлся по душе, и он частенько приглашал молодого человека позировать.

Алексей много работал, и порою в других городах, поэтому дома бывал наскоками, и появившуюся на свет дочь Надю видел крайне редко. Ирина не могла долго выносить разлуку и сопутствующие слухи о романах на стороне, в семье начались скандалы. В итоге Баталов и Ротова развелись.

Актёр погрузился в работу, и вскоре настал его звёздный час – роль в картине М. Калатозова «Летят журавли», которая стала единственным в советском кинематографе обладателем «Золотой пальмовой ветви». После ленты «Девять дней одного года» Баталова назвали актёром года, а через некоторое время дали звание заслуженного артиста РСФСР.

Но самой знаменитой картиной в карьере Баталова всё же является фильм «Москва слезам не верит» В. Меньшова. Гошу могли бы сыграть Виталий Соломин или Леонид Дьячков, однако режиссёр утвердил именно Баталова. Картина получила «Оскар», а для Алексея Владимировича стала последней крупной работой. В 90-е он снялся ещё в нескольких фильмах, а потом полностью посвятил себя преподавательской работе.

Второй супругой Баталова стала цыганская циркачка Гитана Леонтенко. Душа в душу они прожили более полувека, до самой смерти актёра.

Благодаря ему китайские порты открылись для русских судов

Ефим Путятин: моряк, исследователь, дипломат

С именем Ефима Васильевича Путятина связаны не только морские победы русского флота, но и дипломатические успехи и некоторые географические открытия. Он был офицером, путешественником и исследователем, выдающимся дипломатом.

Будущий адмирал родился в 1803 году и происходил из знатного дворянского рода. Мальчик с юных лет мечтал о путешествиях и великих открытиях, поэтому, когда пришло время получать профессиональное образование, семья долго не раздумывала – Ефима отправили в Морской кадетский корпус.

Несмотря на то, что мальчик рос болезненным и слабым, он не только не уступал сверстникам в учёбе, но и был лучшим среди них. Все выпускные экзамены он сдал на отлично и в своё первое плавание отправился в звании мичмана. Фрегатом «Крейсер», на котором Путятину предстояло кругосветное путешествие, командовал Михаил Петрович Лазарев, выдающийся мореплаватель и первооткрыватель Антарктиды.

Экипаж капитан подбирал очень тщательно. Так, помимо мичмана Путятина в команде были в будущем адмирал, а пока ещё мичман Павел Нахимов, Михаил Анненков, мичман Дмитрий Завалишин и лейтенант Фёдор Вишневский, которые через несколько лет примут участие в восстании декабристов.

Из Кронштадта «Крейсер» вышел в августе 1822-го и взял курс на запад: через Атлантику к Южной Америке, а оттуда – в обход Африки и Австралии – к Северной Америке, затем, обогнув мыс Горн, обратно в Кронштадт.

Плавание было не из лёгких: штормы и ураганы проверяли моряков на прочность, но команда с достоинством выдержала все испытания. Лазарев отмечал старания Путятина, учил ответственности за себя и других членов экипажа. Но за все тяготы и лишения экипаж по возвращении домой ожидали награды, а Ефима Васильевича ещё и двойное жалованье.

Вскоре Путятина вновь назначают в плавание. На этот раз его ждёт один из лучших кораблей того времени – «Азов», - которым командует всё тот же Михаил Лазарев. А сослуживцами Ефима Васильевича становятся будущие герои обороны Севастополя П. Нахимов, В. Истомин и В. Корнилов.

«Азов» в составе эскадры отправляется в Средиземное море, где участвует в Наваринском сражении, за которое Путятина производят в лейтенанты. В течение службы на этом судне Ефим Василевич принимает участие в блокаде Дарданелл, за что получает Георгия четвёртой степени, а чуть позже его назначают командиром брига «Диомид», курсирующего по Балтике.

На военном поприще Путятин зарабатывает много наград, поднимается по карьерной лестнице, даже получает ранение во время десантной операции. Немного оправившись Ефим Васильевич задумывается о дипломатической работе. Его первым успехом на этой ниве становится выгодный для России торговый договор с Китаем, благодаря которому китайские порты открываются для русских судов.

Также виртуозно и успешно он проводит работу с правительством Ирана, результатом которой становятся пароходное сообщение на Каспии, отмена ограничений на торговлю и организация «военной станции», пресекающей действия пиратов на море.

Но главным достижением Путятина по праву можно называть налаживание отношений с закрытой до этого для России Японией. Ведь это была и самая сложная его миссия.

Прибыв на острова на фрегате «Диана» и попутно открыв несколько географических объектов, Путятин начал переговоры с японцами. Но буквально на следующий день он вынужден был прерваться, так как острова потрясло сильнейшее землетрясение, а следом накрыло цунами. «Диана» затонула, а город был практически полностью разрушен.

Сошедшие на берег русские моряки самоотверженно помогали японцам, спасая людей и разбирая завалы.

С этого момента отношение местного населения к русским резко изменилось. Мало того, что Путятину выдали всё необходимое для постройки нового корабля, так ещё и подписали договор, согласно которому России разрешили иметь здесь дипломатического представителя, а несколько ранее закрытых портов открыли для российских кораблей да ещё и позволили оставить в них консулов.

Император щедро отблагодарил Путятина, жаловав ему графский титул, передающийся по наследству.

Память воина, исследователя и дипломата была увековечена в названиях географических объектов, двух кораблей, а в нескольких японских городах Ефиму Васильевичу установлены памятники: до сих пор Путятин в Стране восходящего солнца является наиболее почитаемым русским…

Свежие комментарии