Пределы познаваемости окружающего мира доподлинно неизвестны и являются одним из основных вопросов философии. Однако само существование разума, то есть появление человека, не может не обнадеживать. И для чего-то природа (или бог, кому как привычнее) заложила в свои законы возможность появления разумного существа. Конечно, разум может быть лишь следствием набора случайностей, и тогда мы одиноки во Вселенной. И вообще удивительные счастливчики. Но сейчас в это не верит даже христианская церковь. По крайней мере, её католическое представительство, допускающее существование иных миров и иного же разума.

История не является исключением. Она оберегает свои тайны не хуже, а порой даже и лучше многих других дисциплин. Воссоздавая картины прошлого, историки и археологи часто весьма честно в своих трудах указывают, что их описание является лишь одной из возможных версий происходивших событий. Достоверность же восстанавливаемой картины во многом зависит от целого ряда факторов. Ключевыми из них, в первую очередь, являются всевозможные документы и другие письменные источники либо очевидцев событий, либо тех, кто хоть как-то с очевидцами был связан. В противном случае, восстановление истории становится похожим на детектив, и далеко не всегда на службе этой науки находятся свои Шерлоки Холмсы и Эркюли Пуаро.

Чем больше времени прошло с момента происходивших событий, тем сложнее становится их восстановление. Сейчас это сложно представить, но, к примеру, до второй половины XIX века о существовании первой известной человеческой цивилизации шумеров не было неизвестно вообще ничего. И только благодаря кропотливой работе целого ряда энтузиастов удалось определить и по достоинству оценить это важнейшее звено в цепочке развития человечества.

Несмотря на то, что история шумеров до сих пор во многом остаётся неизученной, расшифровка их письменности позволила хотя бы частично воссоздать быт и культуру тех далёких времён.

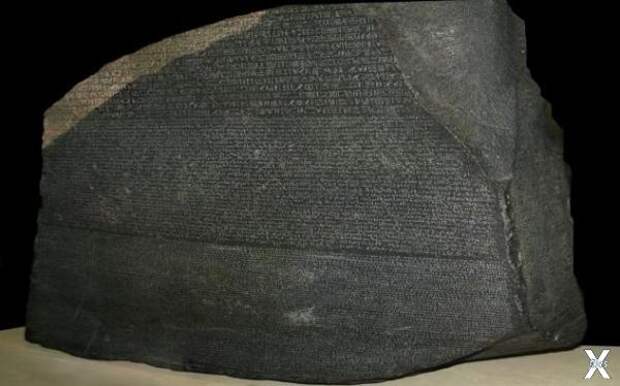

В то же время, достоверность переводов мёртвых древних языков нередко критикуется. Возможно ли в принципе восстановить язык, не имея в наличии понятийного аппарата тех, кто им пользовался? Так, несмотря на обнаружение Розетского камня, переводы одних и тех же древнеегипетских текстов могут существенно отличаться, оставаясь во многом на совести работающих с ними египтологов.

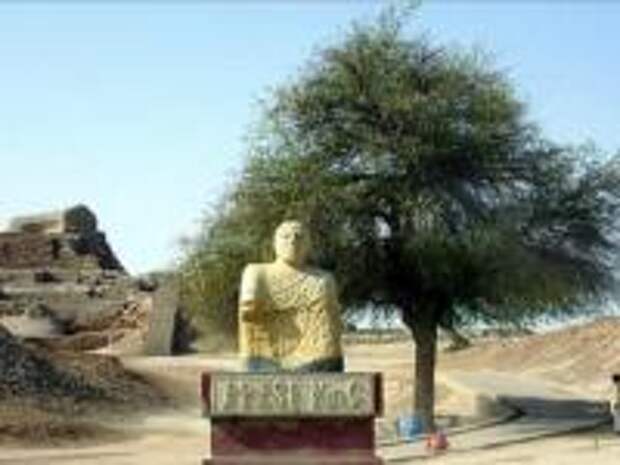

Однако, когда никакого ключа нет вовсе, то воссоздание истории такого народа становится совсем затруднительным и начинает изобиловать самыми разными версиями, нередко противоречащими друг другу. Такова пока, к сожалению, и участь знаменитого города Мохенджо-Даро, расположенного на территории современного Пакистана.

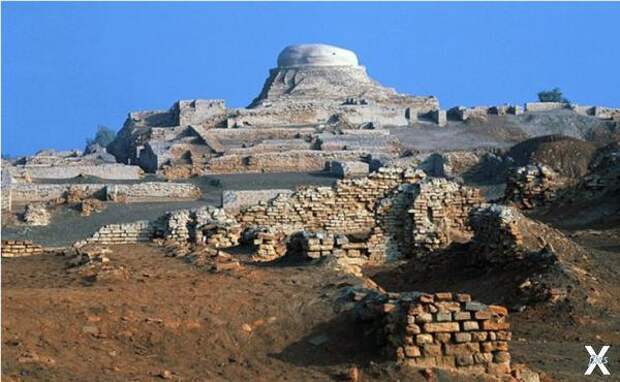

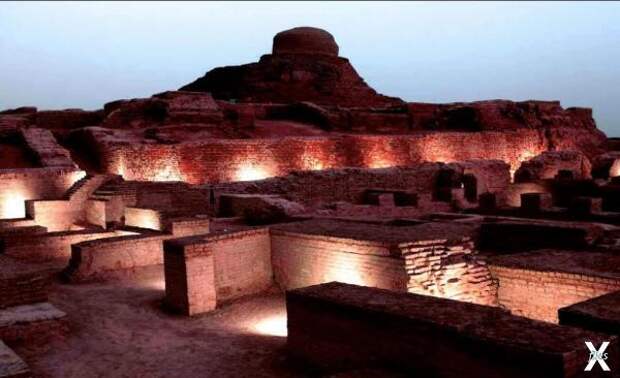

История изучения Мохенджо-Даро началась в полевой сезон 1911-1912 годов, когда территорию комплекса посетил индийский общественный деятель и востоковед Рамакришна Гопал Бхандаркар. Однако посчитав руины недостаточно древними, он не проявил к ним большого интереса. Несколько лет спустя в Мохенджо-Даро приехал соотечественник Бхандаркара - археолог Рахалдас Банерджи. Исследуя в 1919-1920-х годах руины буддисткой ступы, он с удивлением обнаружил следы куда более древних культурных слоёв. А позже счёл их слишком схожими с памятниками не так давно обнаруженной Хараппы.

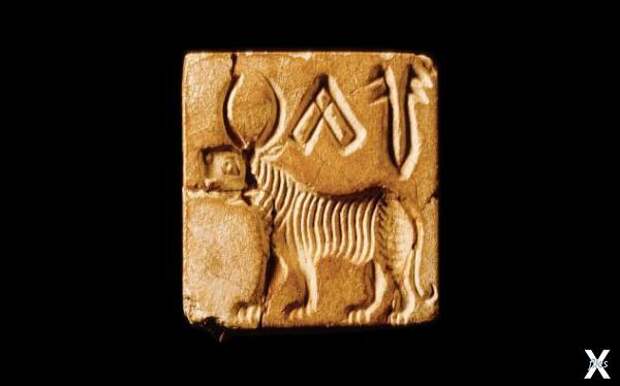

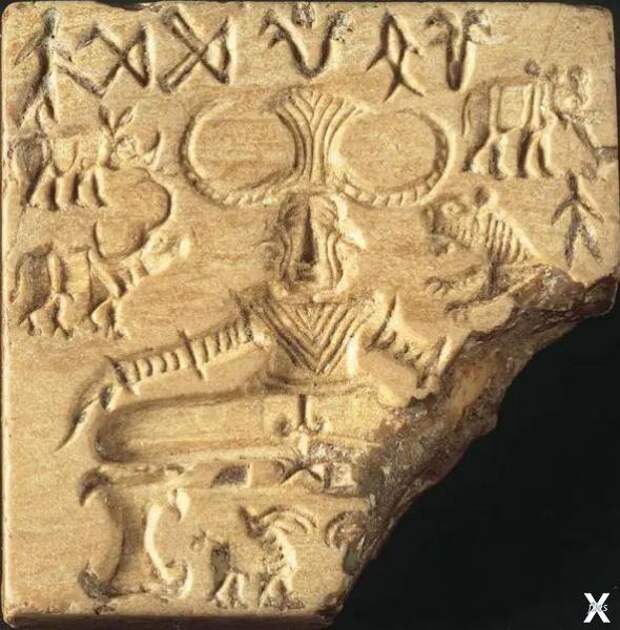

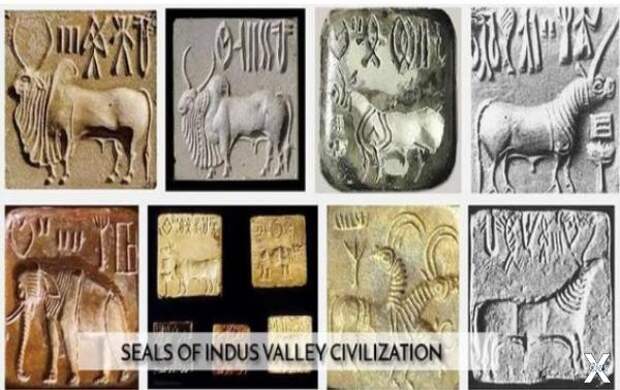

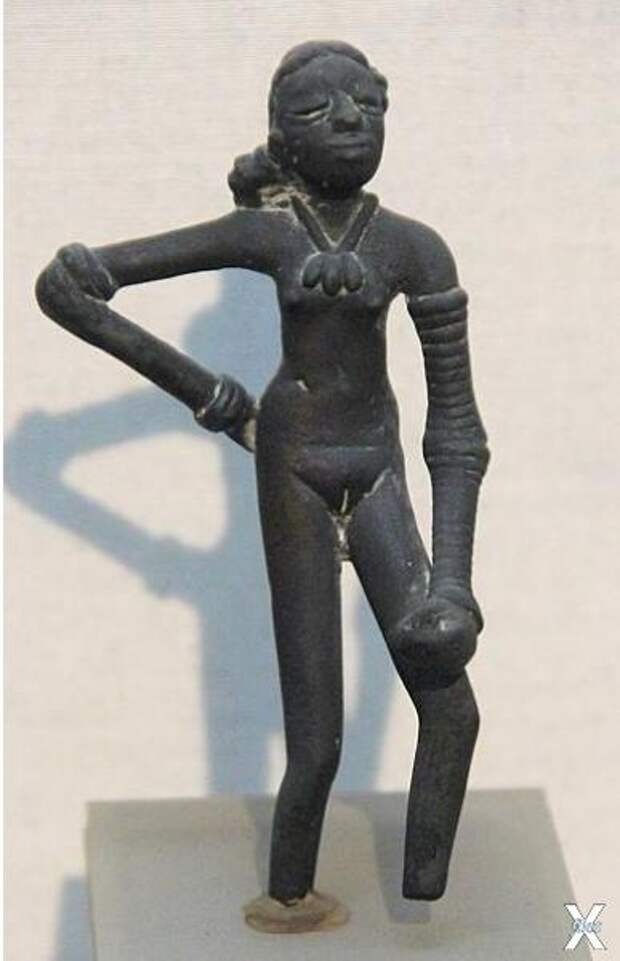

Древний город получил название Мохенджо-Даро, что в переводе с языка синдхи обозначает «холм мёртвых». Однако изначального названия города до сих пор неизвестно по причине того, что письменность хараппской цивилизации до сих пор не переведена. Мёртвый язык давно исчезнувшей культуры является одной из основных загадок в её изучении. Однако далеко не единственной.

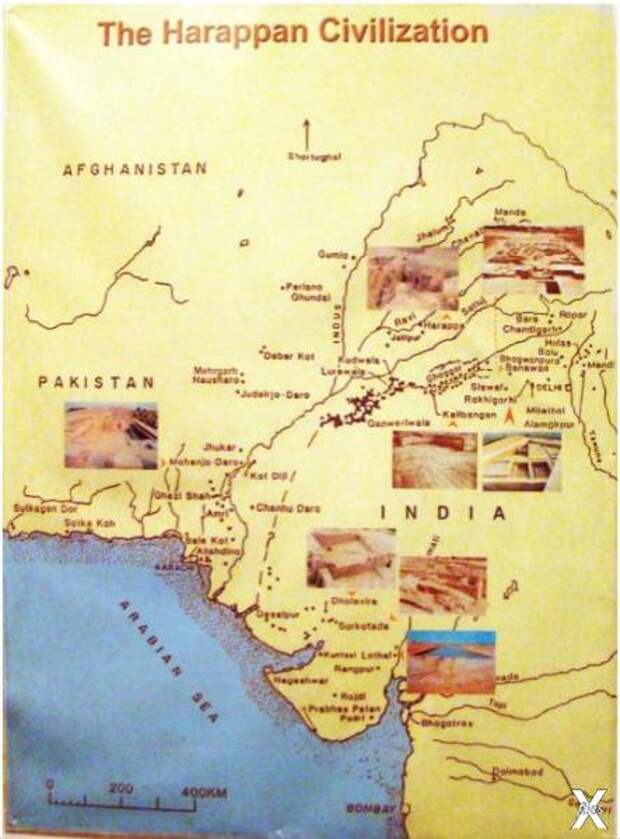

На сегодняшний день найдено более тысячи поселений и опорных пунктов, которые археологи относят именно к индской цивилизации (другое название хараппской цивилизации). Считается, что представители её вели активную торговую деятельность с другими народами, в том числе и с шумерами.

Несмотря на большую площадь распространения руин индской цивилизации - а это запад современной Индии, Пакистан и даже Афганистан, где также обнаружено поселение этой культуры, - на сегодняшний день не удалось обнаружить ни одного артефакта, способного серьезно помочь в продвижении к пониманию письменности цивилизации долины Инда. Хотя существуют версии, согласно которым, она может иметь родство с дравидским языком. Впрочем, пока что это лишь версии.

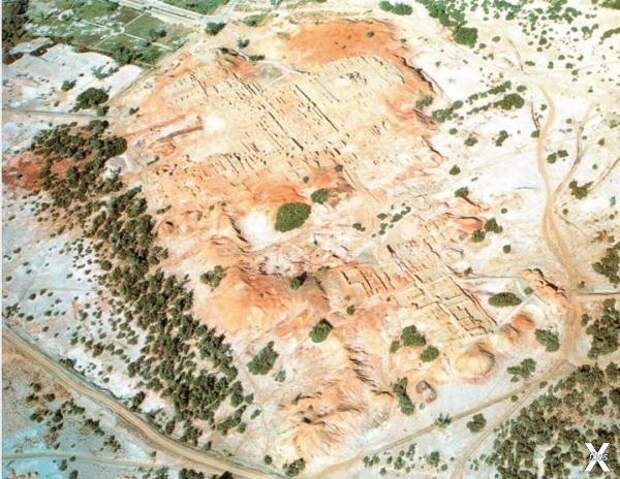

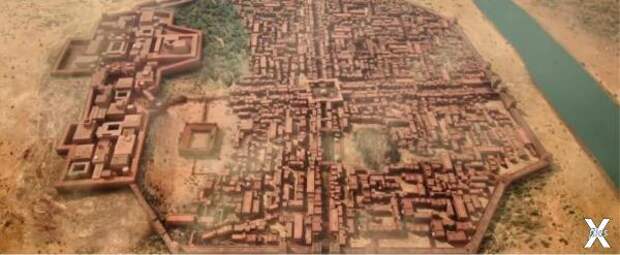

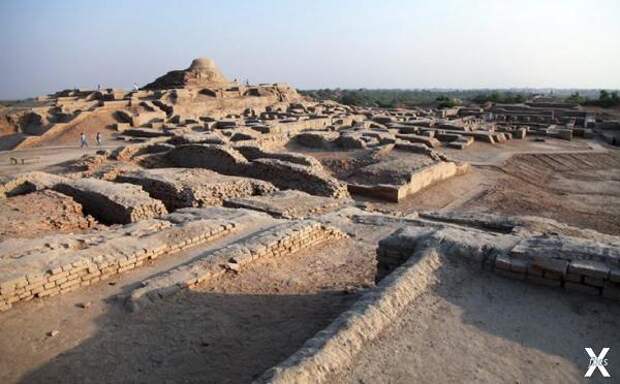

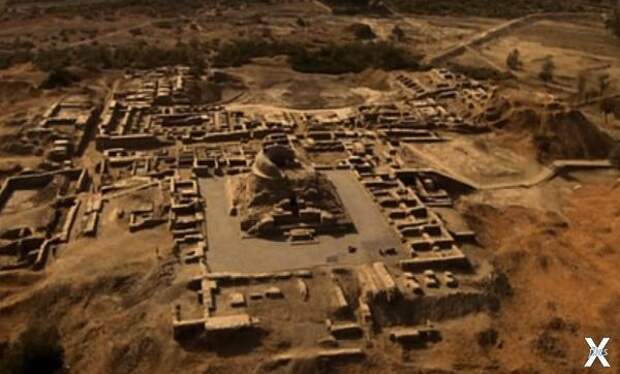

Но вернемся к Мохенджо-Даро. Древний город занимает площадь более, чем 2,5 квадратных километра. За почти вековую историю археологических работ, которые, впрочем, проводились не регулярно, полностью город так и не был раскопан. До сих пор здесь можно наблюдать группы небольших холмов, под которыми просматривается хараппская кирпичная кладка.

Во времена своего расцвета Мохенджо-Даро располагался на берегу реки Инд. Сейчас, по прошествии более четырёх с половиной тысяч лет, Инд изменил своё русло и протекает в нескольких километрах от руин города.

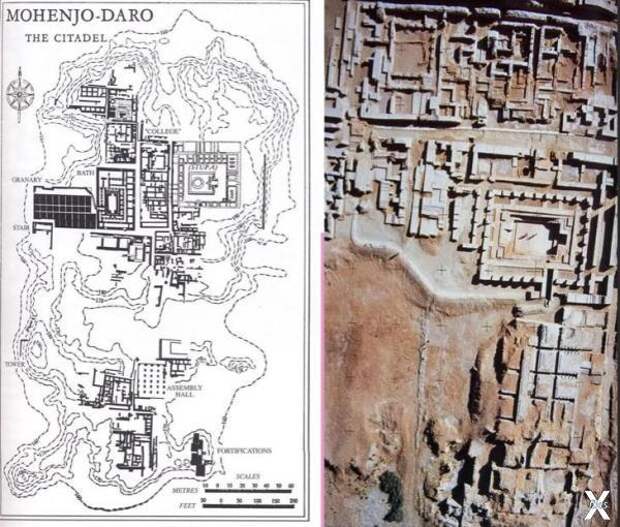

Мохенджо-Даро поделен на 2 части: так называемая Цитадель и Нижний город. Названия по большей части условные. Цитадель располагается на 13 метров выше окружающего ландшафта. Эта часть Мохенджо-Даро получила своё название, в первую очередь, по причине нахождения здесь руин больших сооружений, которые сейчас принято называть большой баней, учебным заведением, зернохранилищем и залом собраний. Эти названия также имеют скорее символическое значение. Реальных подтверждений тому, чем они являлись на самом деле нет. На территории, а вернее на вершине Цитадели, ориентировочно, во II веке нашей эры была возведена буддистская ступа, которую исследовал Рахалдас Банерджи.

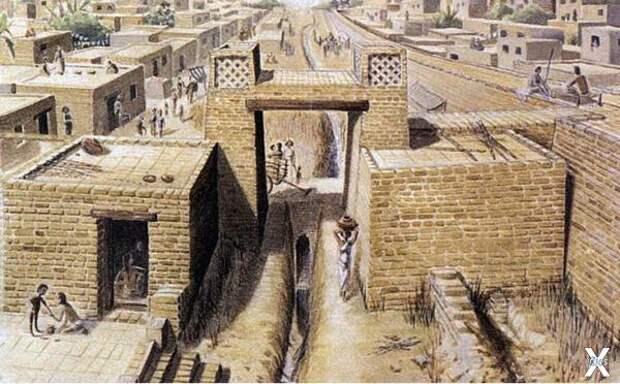

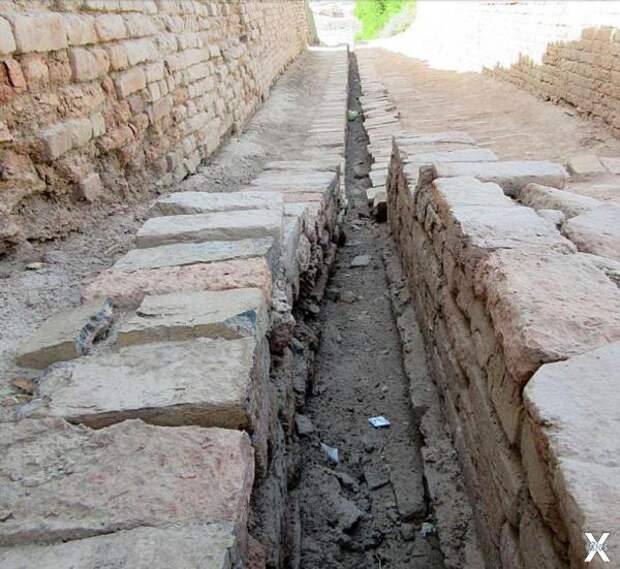

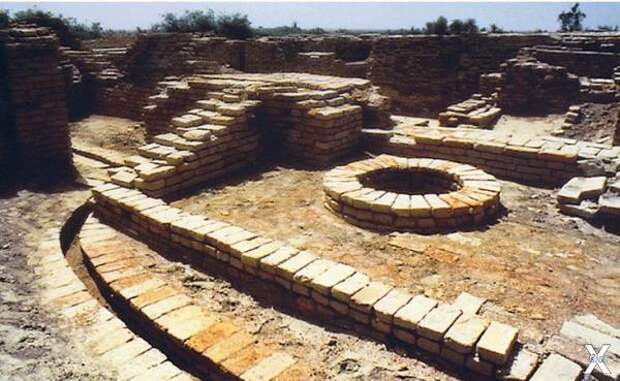

Нижний город представляет из себя жилой район с прямоугольными кварталами и прямыми улицами, от которых отходят небольшие переулки. Входы в дома были расположены как раз в переулках, тогда как на центральные улицы выходили лишь глухие стены. Дома строились из обожжённого кирпича и были одно-двухэтажными. Однако самое удивительное в городском устройстве Мохенджо-Даро, пожалуй, то, что немалая часть зданий была оборудована не только ванными комнатами, но и канализацией.

Из домов она выводилась в уличные стоки, прикрытые плитами или кирпичной кладкой, а далее выходила за пределы города.

Здесь стоит отметить, что, к примеру, в Новой истории Европы централизованная канализация появилась лишь в первой трети XIX века. Тогда как расцвет Мохенджо-Даро пришёлся на 2600-2200 годы до нашей эры.

Водоснабжение города обеспечивалось благодаря многим десяткам городских колодцев. Хотя в некоторых домах имелись и собственные. Столь масштабные культурно-инженерные достижения хараппской цивилизации указывают на серьезный уровень развития их общества. Тем более загадочным кажется внезапное угасание как самой цивилизации долины Инда, так и внезапное оставление города жителями в XVIII веке до нашей эры.

По причине близости русла Инда, территорию вокруг Мохенджо-Даро нередко затапливало. Считается, что подобные разливы великой реки, оставляя после себя илистые наслоения, позволяли вести жителям города не только масштабное сельское хозяйство, но и добывать строительный материал для нужд Мохенджо-Даро. Именно из индского ила делались кирпичи для большинства построек города.

Долгое время в археологии бытовала версия, согласно которой одной из основных причин ухода жителей Мохенджо-Даро были связанные с разливом Инда наводнения. Следы таких стихийных бедствий даже найдены на территории города. В то же время, противники этой версии уверяют, что вода не могла бы подняться на такую высоту, и ил, а вместе с ним и остатки речных моллюсков, были привнесены в город извне для ремонта и укрепления стен и других конструкций.

Но самая главная загадка Мохенджо-Даро, конечно, не в этом.

В 1979 году свет увидела книга Дэвида Дэвенпорта и Этторе Винченти под названием «Атомный взрыв в 2000 году до нашей эры» ("Atomic Destructionin 2000 BC"). На страницах книги авторы делали утверждение о следах взрыва, похожего на атомный, на руинах комплекса Мохенджо-Даро. Приводятся наблюдения и расчеты, согласно которым эпицентр взрыва составлял около 50 метров.

По центру взрыва все здания оказались разрушенными, а кирпичи и камни оплавленными. Здесь же утверждалось, что главная причина, по которой на территории Мохенджо-Даро было найдено малое количество человеческих останков, - тот самый взрыв, мгновенно испаривший всех, кто был близок к эпицентру. Исследователи даже собрали некие «чёрные камни» - артефакты, найденные ими на территории древнего города, - и отдали их в Институт Минералогии Римского Университета и в лабораторию Национального совета исследований в Италии на обследование. По результатам оказалось, что тектиты являются расплавленной керамикой. Проводя параллели с определенными переводами текстов индийской мифологии, Дэвенпорт и Винченти пришли к выводу, что Мохенджо-Даро пострадал от «оружия богов» и был, по-видимому, уничтожен небольшой атономной бомбой.

В древнеиндийских эпосах действительно есть описания очень нетривиальных событий. Являются ли они реальным отражением событий, произошедших в древности или же это фантазии составителей, или вообще некорректный перевод – утверждать не берусь. Уверен, что и «Махабхарату», и «Рамаяну», да и другие индийские тексты будут изучать еще многие десятилетия, а может и больше.

"Тогда… могучий Пандава… совершил… высочайший обряд очищения и начал показывать небесное оружие, которое вручили ему боги… Сияющий Каунтея мощными руками пустил в ход одно за другим все чудесное оружие. Едва он привел в действие оружие небес, Земля подалась под его ногами и задрожала вместе с деревьями, взволновались реки и великий хранитель вод [океан], раскололись скалы. Не дул больше ветер, померкло [светило], льющее тысячи лучей, погас огонь... Обитатели земных недр в страхе выбрались наружу и окружили Пандаву… Опаленные [огнем небесного] оружия, смиренно сложив ладони и прикрывая лица, они, дрожа, молили [о пощаде]". (Махабхарата)

Дэвид Дэвенпорт родился и какое-то время жил в Индии. Являясь исследователем культуры и языков Древней Индии, он был почти одержим идеей перевода и интерпретации различных индийских текстов на английский язык. Прожив порядка двенадцати лет в Пакистане, Дэвенпорт изучал руины Мохенджо-Даро, и пришёл к выводу, что, возможно, уничтожение именно этого города могло быть описано в древних индийских текстах.

Казалось бы, вот она сенсация. Но на деле всё оказалось куда более неоднозначным. Дело в том, что ни один археолог, исследовавший Мохенджо-Даро не сообщал в своих трудах о столь значимых повреждениях руин строений на территории комплекса, о которых писали Дэвенпорт и Винченти. Кашинат Дикшит, сэр Мортимел Уиллер, сэр Джон Маршалл, как и другие заслуженные археологи, не писали в своих книгах по Мохенджо-Даро и дневниках про оплавление зданий, тектиты или концентрические разрушения. Более того, нет детальной информации о проведённых в Италии анализах образцов, якобы привезенных Дэвенпортом с территории комплекса. Что это были за артефакты, являются ли они аутентичными и были ли они вообще реальными – все эти вопросы повисли в воздухе. А учитывая страсть Дэвенпорта к подтверждению археологическими находками описанных в древнеиндийских эпосах событий, вероятность, как минимум, некоторой необъективности в изучении им Мохенджо-Даро довольно высока.

Следы огня, а скорее всего, пожара в Мохенджо-Даро действительно есть. Они располагаются в квартале ремесленников в Нижнем городе, но вряд ли их можно спутать со взрывом атомной бомбы. Только если очень этого хотеть.

Ближе к закату цивилизации Инда уровень городского строительства в Мохенджо-Даро стал приходить в упадок. Вместе с тем, на улицах всё чаще размещались печи для обжига. Мог ли Дэвенпорт спутать следы продуктов печного обжига с «небесным огнем»? Вопрос этот так же остаётся открытым…

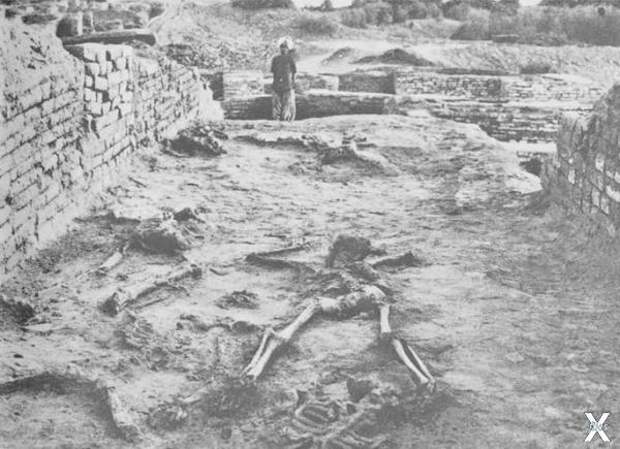

Отдельно стоит упомянуть о найденных немногочисленных скелетах на территории древнего города. По мнению некоторых археологов, эти находки являются доказательством завоевания Мохенджо-Даро внешним врагом.

Однако, такая версия не находит подтверждения. На костях нет явных следов от оружия, как нет и соответствующих следов разрушений на зданиях. Кроме того, часть скелетов является более поздними захоронениями, чем время запустения города.

Что послужило причиной ухода жителей из Мохенджо-Даро по-прежнему остаётся загадкой, которая ждёт своего решения. Можно констатировать лишь тот факт, что к XVII веку до нашей эры хараппская цивилизация приходит в упадок, а Мохенджо-Даро постепенно становится городом-призраком – холмом мёртвых.

Иногда на страницах различных изданий или в сюжетах телепередач появлялась информация о повышенном радиационном фоне то на территории самого Мохенджо-Даро, то отдельных его частей или даже найденных там скелетов. Однако фактического подтверждения она не получила.

Древний город Мохенджо-Даро, как и его окрестности, до сих до конца не только не изучен, но даже и не раскопан. Тому есть множество причин, начиная от сложной политической обстановки в Пакистане, заканчивая постепенным повышением уровня грунтовых вод на территории комплекса. Грунтовые воды разрушают по-прежнему погребенные под землей постройки, грозя полностью уничтожить величественные руины хараппской цивилизации. Подобная проблема, кстати, наблюдается и в Египте с руинами знаменитого Лабиринта.

Сможем ли мы когда-нибудь разгадать загадку исчезновения индской цивилизации и узнать причины, по которым Мохенджо-Даро был покинут? Хочется верить, что да. Что тайное неизбежно станет явным. Однако на сегодняшний день тайны Мохенджо-Даро стоят в длинной очереди других загадок истории. А где-то рядом с ними располагаются и загадки исчезновения другой великой цивилизации, примерно, в тот же период времени, но на другом континенте.

Что же касается версии применения в древности ядерной бомбы на территории Мохенджо-Даро, то она выглядит слишком уж надуманной и не находит реальных археологических и иных подтверждений. Однако это не делает город Мохенджо-Даро менее интересным. В истории случалось всякое: и безумные версии, оказывающиеся правдой, и подлоги, ошибки и заблуждения. Всё это является частью восстановления исторической картины далекого прошлого. Лишь изучая все возможные версии событий, постепенно отсеивая не находящие своего подтверждения, можно добраться до ответов на самые древние и интригующие вопросы.

C помощью Луны от нас скрывают планету Нибиру

Мэтт Роджерс, один из ярых сторонников теории уничтожения Земли Планетой X, утверждает, что Нибиру продолжает приближаться к Солнечной системе, однако земная элита в сговоре с рептилоидами скрывает это от землян с помощью Луны.

Вот вам и еще одна интересная роль естественного (или все-таки искусственного?) спутника Земли! Вот только удивляют некоторые нестыковки в утверждения сторонников планеты Нибиру. Сначала они нам обещали ее в сентября, потом перенесли дату Апокалипсисе на октябрь, ноябрь, ну и так далее (уточним, это было в прошлом, и позапрошлом году). А ничего не происходит.

Руководство НАСА даже выступила с официальным разоблачением теории Планеты Икс, вполне убедительно доказав, что ее нет и не может быть. Вроде все ясно, да вот в чем беда: американское агентство нагородило уже столько всякой лжи вокруг космических исследований, что любое утверждение NASA воспринимается землянами как очередное вранье. И даже если будет сказана правда, в это, думается, никто не поверит – так уж устроен человек и его сознание.

Вот почему разговоры о Нибиру продолжаются, а сторонники этой теории находят все более интересные оправдания, почему же мы все-таки до сих пор живы, и наконец-то, когда прилетит эта долгожданная Планета Икс: ведь жить в ожидании конца намного хуже, чем испытать его сразу и, причем, всем вместе.

Поэтому сегодняшние утверждения Мэтта Роджерса (смотрите видео ниже). О том, что правительства специально распыляют химические вещества в небе для того, чтобы мы с вами не видели Нибиру, а также используют для этого Солнеце и Луну, некоторым кажутся небеспочвенными, хотя туманными и непонятными.

Впрочем, сторонники христианской идеи об Апокалипсисе соглашаются с этими заявлениями в главном: перед концом света действительно будет множество небесных знамений, которые люди станут трактовать на разные лады. На самом деле все это будут предвестники грядущих глобальных перемен в нашем мире, которые устраивают не какие-то там рептилоиды и иллюминаты, а Высшие силы божественной Вселенной.

Скептики в свою очередь иронизируют над всем этим, однако и в их иронии прослеживается некая вера: мол, быстрее бы уж, а то этот мир остолопов и негодяев так надоел, что глаза на него уже не смотрят…

Кто был первым богом землян и где искать дверь в параллельную вселенную?

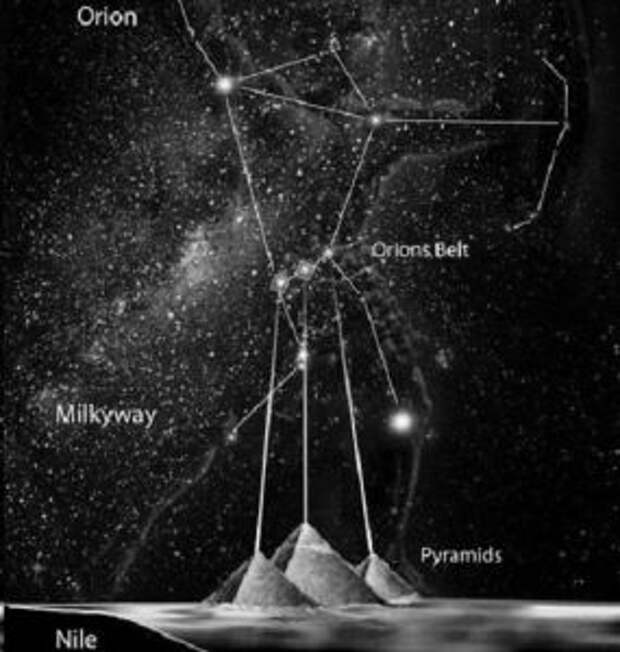

Наши гениальные предки создали уникальные памятники, календари и «обсерватории», позволившие им отслеживать положение ближних и дальних небесных тел.

Одним из наиболее изученных созвездий глубокой старины является Орион. Его изображение было найдено даже на бивне мамонта. Возраст находки – 32,5 тысячи лет.

Учёные из МКУ, исследовавшие древние гиперборейские святилища в районе Кольского полуострова, Белого моря и Северо-Запада европейской части России, соединили свои находки условными линиями. На получившейся карте проявилось созвездие Ориона.

На пояс Ориона ориентирован Татевский качающийся столп-посох (построен примерно в 893-895 гг.), расположенный на территории Армении, – уникальный астрономический инструмент, «вечный дозорный точнейшего космического временного отсчёта».

Много, очень много разных мест на Земле связаны с этим созвездием. Перечень литературы, посвящённой подобным исследованиям, увеличивается с каждым годом.

Среди предположений, высказанных разными знаменитыми людьми, встречаются откровенно забавные. Допустим, президент Латвийской ассоциации эзотерики и парапсихологии Валерий Парамонов считает, что территория его страны отображает созвездие Ориона.

Ещё одна необычная гипотеза пришла в голову известного астролога Алишера Юличева в 1998 году. Он сопоставил основные символы Петербурга и звёзды Ориона (Альнилам – это Петропавловская крепость, Минтака – Васильевский остров, Альтинак – Пискарёвский проспект). Может быть, его теория притянута за уши, но, тем не менее, исследователь считает, что Орион оберегает город на протяжении многих веков.

Такое впечатление, будто каждая страна тянет одеяло на себя, стремясь доказать свою причастность к великой космической силе. Так сложилось исторически, что для всего мира – и для Египта, и для Мексики, и для Древнего Вавилона, и для Древней Руси – это созвездие было центром небес. Орионом оно называется со времён Древней Греции. Русичи называли его Кружилия или Коло, ассоциируя с Ярилой, армяне – Айк (веря, что это застывший в небе свет души их родоначальника). Инки именовали Орион Чакра. (Я слышу в этом имени соединение чего-то индийского, древнеегипетского и русского – но, может быть, это всего лишь мои домыслы. Но можно ли считать домыслами очень популярную сегодня теорию о северных корнях древних египтян?)

Какие астрономические объекты формируют созвездие? Бетельгейзе, вторая по яркости звезда, создаёт правое плечо «охотника», Беллатрикс – левое. Туманность Ориона – образование из пыли, водорода, гелия и других ионизированных газов – это средняя «звезда» в мече Ориона, который свисает с пояса. Яркая околоэкваториальная звезда Ригель формирует ногу мифического персонажа. Самые заметные звёзды пояса Ориона – бело-голубые Альнилам, Минтака и Альнитак.

Именно им, этим трём небесным светилам, народ уделял больше всего внимания: у немцев это были Три Плуга, у белорусов – Три Сестры, у хакасов – Три Маралухи, у эскимосов – Трое Мужчин, у казахов – Три Архара и т.д. Может быть (это всего лишь моя гипотеза) число три стало сакральным именно благодаря звёздному поясу.

Но почему Орион настолько важен? По какой причине на него ориентируются и с его движением соотносятся множество археологических памятников и структур? «То, что вверху, аналогично тому, что находится внизу» – этот принцип иллюстрируют египетские пирамиды, которые являются земными копиями, трёхмерной картой, имитацией самых ярких звёзд Ориона. И не только они. Две пирамиды Теотиуакана вместе с храмом Кецалькоатля расположены точно так же.

В это трудно поверить, но некоторые исследователи заметили сходство между поясом Ориона и тремя крупными марсианскими вулканами. Простое совпадение? Или они имеют искусственное происхождение и вовсе не являются вулканами?.. Мы не знаем этого наверняка. Возможно, подобные «знаки» оставлены на всех планетах Солнечной системы. Не так давно Интернет облетела новость о голубых пирамидах, обнаруженных на Меркурии. Может быть, какая-то их часть также имитирует Орион. А значит, там были или до сих пор есть свои цивилизации.

Список можно продолжать до бесконечности. Но главное не в этом. Что же хотели сказать древние строители пирамид? Какую мысль пытались донести до своих далёких потомков?

Представители древнеегипетской цивилизации верили, что их боги пришли с небес, прилетев с Ориона и Сириуса в человеческом обличье. Орион (в частности, звезда Ригель) для них был связан с Сахом – царём звёзд и покровителем умерших, а позже – богом Осирисом; Сириус символизировал богиню Исиду. Считалось, что оба эти божества создали человечество и что на Орион возвращались души умерших фараонов, чтобы потом родиться заново: «Ты спишь, чтобы ты мог проснуться. Ты умираешь, чтобы ты мог жить». Как пишут учёные, ассоциации с Осирисом здесь не случайны, ведь миф о прародителе, могущественном охотнике Орионе – это первый образ Бога в человеческом сознании, общий для всех землян. Бога, который умирает и возрождается. Воплощения таинства жизни и смерти.

В Центральной Америке живут индейцы хопи, чьи каменные посёлки некогда напоминали собой проекцию созвездия Орион в летнее и зимнее солнцестояние. Во время ритуальных танцев – возможно, это отголоски древних палеоконтактов – местный шаман изображает существо с Голубой Звезды.

Невозможно обойти вниманием и такую реликвию всемирного масштаба, как священный Камень Чинтамани, от которого ведёт свою историю и Чаша Грааля, и легендарная Шамбала, основанная Великой Общиной Света на Земле, Братством Учителей человечества, продвигавшим развитие нашей планеты. Созвездие Орион – родина Камня. Согласно легендам, самые важные исторические сдвиги происходят именно в тот момент, когда активизируется космопланетарная взаимосвязь Ориона, Камня и его осколка, странствующего по миру.

Считается также, что в созвездии Орион есть дверь в параллельную трёхмерную вселенную Унибронга, которая старше нашей и находится на более высоком уровне развития. Может быть, именно оттуда прилетели в Солнечную систему наши предтечи?..

3 русских принцессы, которые успешно правили в Европе

Русских правительниц нередко воспринимают менее серьезно, чем их «коллег»-мужчин: мол, только и способны, что выгодно замуж выскочить, в крайнем случае — у себя княжить, под чьим-нибудь чётким руководством. Между тем такая «слава» имеет мало общего с действительностью: русские принцессы и княжны не только успешно правили самостоятельно, но и с легкостью покоряли Европу, воцаряясь там.

В этой подборке разберём самых-самых: вот каким русским принцессам удалось забраться ну очень высоко — на видные европейские престолы.

Анна Павловна, Нидерланды

Анна Павловна, дочь Павла Петровича, как и любая монаршая особа, замуж вышла далеко не сразу: этому событию предшествовали долгие поиски подходящей как для государства, так и для неё самой партии. К юной княжне сватался даже Наполеон Бонапарт, однако ему уклончиво отказали, отговариваясь слишком малым возрастом невесты. Действительная же причина неприязни к французу была в том, что его при дворе считали «исчадием революции» и «выскочкой»: особенно он не нравился матери невесты Марии Фёдоровне.

Русская княжна сумела стать королевой Нидерландов

Русская княжна сумела стать королевой НидерландовСпустя еще несколько претендентов, также не ставших супругами княжны, семья остановила свой выбор на нидерландском наследнике принце Оранском Виллеме. Будучи королевой Нидерландов, Анна Павловна умела правильно употребить своё положение: занималась благотворительной деятельностью, заботясь о сиротах и больных, снижала налоги.

Даже после кончины супруга Анна Павловна не бросила нидерландцев. Но активно она помогала и России, переживавшей Крымскую войну.

Екатерина Павловна, Вюртемберг

Ещё одна дочь Павла Петровича, Екатерина Павловна, с юности проявляла недюжинные способности в вопросах государственного устройства: такие, что с ней не чурался советоваться даже ее правящий брат, Александр I. Как и сестру Анну, Екатерину тоже долгое время пытались выгодно выдать замуж, однако планам двора сбыться было не суждено: мечты породниться с Австрией в конце концов обратились прахом.

Александр I обожал свою сестру Екатерину, часто спрашивал у нее мнения по государственным вопросам

Александр I обожал свою сестру Екатерину, часто спрашивал у нее мнения по государственным вопросамБрак с Вильгельмом Вюртембергским позволил Екатерине Павловне показать себя успешной благотворительницей: при ней из казны ежегодно выделялась сумма в десять тысяч флоринов для помощи нищим, устраивались дома трудолюбия, в которых бедные могли не только работать и получать за это деньги, но и жить. Поддерживала Екатерина Павловна и вюртембергскую культуру.

Ольга Николаевна, Вюртемберг

Ольга Николаевна, дочь императора Николая I, также княжила в Вюртемберге: этому поспособствовал её брак с Карлом I. Замуж княжна вышла не сразу, хотя претендентов было хоть отбавляй: лишь в возрасте двадцати четырех лет она наконец смогла принять предложение вюртембергского короля.

Ольга Николаевна лично основала множество учреждений, которые живут и здравствуют и по сей день

Ольга Николаевна лично основала множество учреждений, которые живут и здравствуют и по сей деньПереселившись на родину мужа, Ольга Николаевна вскоре прославилась как известная благотворительница: княгиня содействовала постройке клиники в Штутгарте, в годы франко-прусской войны стала главой организации, помогавшей раненым, а также возвела гимназию для женщин.

Позднее супруг, Карл I, даже учредил орден её имени. Многие из созданных Ольгой Николаевной организаций продолжают работать и сегодня.

Первое действующее лицо

Мамай. Писано про этого сурового мужчину немало (и скудно), поэтому остановимся максимально подробно. В какой год родился этот честолюбец и гениальный авантюрист — неизвестно. Но где-то в Диком Поле, может и в Крыму. Был наполовину половец-кыпчак, наполовину — … тут тоже вопросы. Из титульной нации — «монголов». То есть, центрально-азиатских тюрок.

По отцу: далекий потомок хана Акопы из рода «кият», по матери — из рода какого-то золотоордынского темника Мамая. Здесь копать вообще бесполезно, кем достославная ханум была — беспросветный мрак. Лишь в устных татарских преданиях сохранился «Плач по Мамаю матери Кара-Улёк». Но всё говорит о том, что Кара-Улёк была матерью киргизского эпического героя Манаса. И «Плач…» стоит правильно называть «по Манасу», а не «Мамаю».

Есть и другая версия, самая «правдивая». Украинкой она была. А Мамай — им же. Потому что, остался в малороссийском популярном фольклоре «лыцарем и казаком». Или Мамоном, тут всяко толкуют. Был обязательно православным, русским тысяцким, поднявшим мятеж против тирана и деспота Дмитрия Донского. Который «Украину» XIV века хотел захватить. Есть даже портреты Мамая (чуть ли не прижизненные) — на лубках.

Теперь папой Мамая подробно займемся, там много открытий чудных. Происхождение Мамая из славного рода «кият» упоминается тремя источниками. Все они очень поздние, XVI-XVII веков. Утемиш-хаджи (хивинский историк середины XVI века) указывает в сочинении «Чингиз-наме»:

«Кыйат Мамай забрал правое крыло и ушел с племенами в Крым…».

В это же примерно время составлено «Подлинное родослове Глинских князей» (потомки Мамая), где назначено так:

«И тако от Черкутлуева царства роду Кияты родословятца и имянуются царьского рода даже и до Мамая царя».

Третье упоминание можно найти в татарском сочинении конца XVII века «Дэфтэрэ Чынгыз-намэ» неизвестного автора. Мамай вскользь упоминается в перечислении знатных представителей рода киятов.

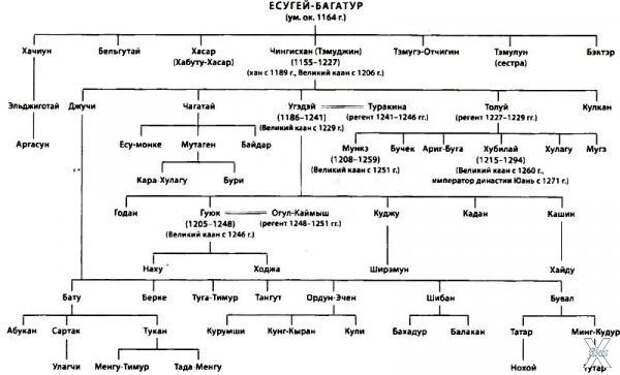

Есть подозрение, что три внешне независимых источника «кормились» от какого-то одного. Но не доказано. Поэтому, стоит признать их единодушие верным и исторически правильным. Назначить Мамая отпрыском рода (в монгольской традиции — «кости») «кият». Это о-го-го, вроде бы! Но не очень…, в династических традициях Монгольской Империи. К роду «кият» принадлежали первые ханы монголов, аж сам Чингис-хан с потомками. Но есть… нюансы.

Кияты

Без сопровождающих этнонимов — это потомки Мунгэду-Кияна, старшего брата Есугей-багатура, который папа Чингисхана. Рашид ад-Дин так расклад дает:

«Многие кияты, которые ныне находятся в стране Дешт-и Кипчак, происходят из его рода, его двоюродных братьев по отцу и родичей».

Часто историки попадаются на эту удочку, однозначно относя род золотоордынских киятов (и Мамая) — к прямым потомками Мунгэду-Кияна. Но Рашид ад-Дина стоит читать внимательно. Он говорит, что эти кияты (Дешт-и Кыпчака) происходили не только «из его рода», но от «двоюродных братьев и родичей», в том числе. Так что, седьмая вода на киселе может получиться. В Степи таких — каждый второй мелкий бек.

Зайдем с другого фланга. Историк из Хивы Утемиш-хаджи дает очень интересную подсказку, связывая золотоордынских киятов — с Крымом. Хотя всегда полянкой для рода кият была восточная часть Улуса Джучи, сибирская. На момент Великой Замятни и становления нашего «злого гения» она называлась «Синей Ордой». Как семья Мамая оказалась связана с курортным полуостровом тогда?

Глубоко погружённому в тему Читателю сообщу: не нагружайте комментарии версиями Григорьева, Трепавлова, Мустакимова, полным цитированием Исхакова и Измайлова. Аффтар знаком с ними. Очень интересно, временами обоснованно даже. Но полноценную проверку источниками ничто не выдерживает. Имя «Мамай» слишком распространено, чтобы на основании только его поминания в деловых или купеческих документах делать однозначные выводы.

Свое убеждение таково: к роду «киятов» принадлежал кто-то, очень сильно помогавший Великому хану Золотой Орды Тохте взять под контроль Крым. Когда там взбунтовался беклярбек Ногай. Дело было в 1299 году. Или же… кто-то перебежавший от Ногая из знаковых эмиров. Затем этот «кто-то» стал первым правителем Крымского «тюмена» из рода «кият».

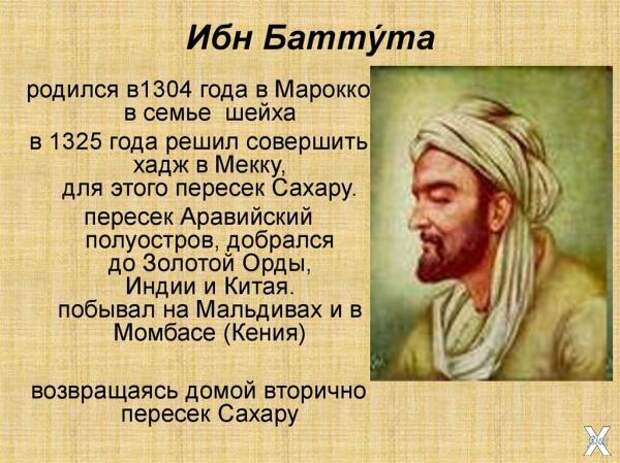

Скорее всего, его звали Тулук-Тимуром. Потому что, в середине 1330-х годов с ним встречался известный арабский путешественник Ибн Баттута. Он сообщил: «с крымскими киятами отправился к ханскому двору на Итиле». Путешественник снабдил нас подробностями. С каким почётом, радостью и почтением встречали по всей Золотой Орде Тулук-Тимура. Наместники и простой люд. Значит, фигурой был очень значимой, первый любимец Хана, не менее…

Последнее упоминание о Тулук-Тимуре в источниках датируется 1338 годом. И скорее всего, он положил начало целой династии крымских наместников. Как обязательный атрибут управления Улусом — главных сановников Ставки Золотой Орды. Сын Тулук-Тимура, Кутлуг-Тимур в 1358-1359 годах по прежнему правит Крымом. В 1359 году «ведомость» ханши Тайдулы его супруга Чолак и дети «вознаграждены ханской милостью». Без него, он уже слишком быстро помер.

Вот и получаем вполне половинчатую версию, никаких «точно» и «именно так оно и есть». Тулук-Тимур является (очень может быть) бывшим наместником великого Узбек-хана в Синей Орде, ушедшим в Крым помогать в междоусобице Тохты и Ногая. Его сын Алибек вполне мог быть отцом Мамая. Только так можно объяснить феномен, почему далекие и восточные «кияты»… вдруг так прочно обосновались на курортах Крыма.

Становление

... «злого гения» полностью туманно. О детстве и юности ничего не известно. Родился не то в 1320-ом, может годом позже или раньше. Пока в науке главенствует версия, что в середине 1990-х годов Старый Крым дал сенсационную находку: в захоронении конца XIV века обнаружено «тело Мамая». Там находятся останки человека пятидесятилетнего возраста.

При рождении Мамай получил мусульманское имя — Мухаммад. Или «Султан-Мухаммад». Хотя путь трансформации арабского Мухаммада в тюркского Мамая трудно объяснить… но пусть будет. Некоторые источники бают, что приобрёл прозвище «Кичиг» (малый, маленький) из-за невеликого росточка. Могилка в Старом Крыму тоже согласно кивнет: там лежит человек 150-ти см. Но очень развитый физически, просто мини-богатырь.

Есть описание внешности Мамая послом литовского князя Ягайлы, относящееся к 1380-му году. Аккурат перед Куликовской битвой:

«Царь Мамай… и ростом средний человек, и разумом не слишком крепок, и в речи непамятлив, а горд весьма».

Относиться к такому описанию не советую серьёзно. Потому что оно процитировано смешным (с научной точки зрения) произведением из жанра «альтернативной истории». «Сказанием о Мамаевом побоище». С учётом того, как этот «разумом не очень крепкий, в речи непамятливый» человек за двадцать лет стал фигурой №1 на западе Улуса Джучи. Постоянно демонстрировал недюжинные смелость, решительность, ум и амбиции. Простачки в горниле Великой Замятни не выживали.

Работаем с источниками. В «Дэфэрэ Чингиз-намэ» молодой Мамай упомянут среди самых приближенных эмиров хана Джанибека. Такие персонажи обычно носили титул специальный — «шах-заде». Означал он максимально близкое родство к правящему ханскому роду. В принципе, сходится. Кияты были именно таким родом. Есть интересное упоминание в «Маджму ат-таварих» («Собрание историй») среднеазиатского историка XVI века Ахсикенти. Там Мамай назван… «Шамай». Может быть, это означает: «Шах (заде) Мамай».

Дед Мамая (если это точно Тулук-Тимур) недолго правил крымским «тюменом», умер где-то в 1358 году. Преемником стал Кутлуг-Тимур. Явно пожилой гражданин был, поскольку тоже отправился на Небесные пастбища годом позже. Дальше события в Золотой Орде понеслись вскачь… Замаячила страшная...

Великая Замятня

4 шабана 758 года хиджры (22 июля 1357 года) умирает «добрый хан Джанибек», ему наследует старший сын Бердибек. При очень странных обстоятельствах. Персы в своих документах говорят: Джанибек после успешного похода на Азербайджан опасно заболел (1356 г.), быстро скончался. Старшего сына при дворе в тот момент не было, наследником его не успели назначить.

Другая версия, очень популярная в публицистике такова: Бердибек самовольно покинул земли Азербайджана, куда его назначили наместником. С непонятными мотивами объявился с Ставке, поссорился с отцом и… удавил его подушкой. Версия вполне жизнеспособна. Потому что традиционной и легитимной передачи власти не состоялось. Бердибек тут же устраивает резню: отправляет на тот свет дюжину царевичей-джучидов, потомков Хана Узбека. По династическому праву — наиболее опасных конкурентов на Белый Войлок хана.

Золотая Орда встала на дыбы. Многие родственники хана и влиятельные эмиры зароптали, не одобрили действия Бердибека. Ключевые посты наместников в Улусе освободились. Но назначать туда своих «соратников по убийству» царевичей — очень рискованно. Кровную месть никто не отменял. Новый Хан принимает соломоново решение. Поближе к себе, в Ставке — рассаживает (по не очень высоким должностям) соратников, замаравших себя кровь «золотого рода». Они должны пристально присматривать за сановниками бывшего Хана, которых террор обошел стороной.

Род Мамая (кияты) получает сильный удар. В 1359 году умирает Кутлуг-Тимур. Практически в это же время в Синей Орде убит другой влиятельный «кият» — его племянник Джир-Кутлуг. На политической арене Орды остаются два молодых и неопытных представителей рода: Тенгиз-Буга и Мамай. Вряд ли способные составить конкуренцию опытным политикам из других могущественных родов.

Юноша Тенгиз-Буга смог удержаться на посту наместника «левого крыла» Синей Орды, все-таки третье поколение «кияты» тут властвовали. И слишком удалённые земли от Сарая, мало кого интересующие. Мамаю же пришлось впервые испытать горечь унижения. Беклярбек Могул-Буга, не без интриг ханши Тайдулы, назначает новым наместником (даругой) Крыма — Кутлуг-Буга. Это соперничающий всегда с «киятами» род «кунграт».

Мамай, имевший куда больше прав на крымский «тюмен», выразил своё отношение к дворцовым интригам резко, дерзко, открытым бунтом. Хивинец Утемиш-хаджи пишет:

«В его (хана Бердибека) время было много смут. Кыйат Мамай забрал правое крыло и ушел с племенами в Крым…».

То есть, Мамай покинул Ставку, собрал верных ему людей и кочевья «киятов». Направился наводить «правильный династический порядок» в Солхате (Старый Крым, резиденция наместников). Во времена Узбек-Хана или даже Джанибека это рассматривалось как тяжкое преступление. Дерзкий эмир мог поплатиться головой, что чаще всего случалось. Но Мамаю сошло с рук. Видимо раздрай в Орде шёл полным ходом, Бердибек явно не пользовался никаким авторитетом. Риск был очень велик, но Мамай впервые показал свою политическую хватку и чутье.

Беклярбек и ханский зять

Вот он, звёздный час нашего героя. Ситуация была такая: Великий Хан Бердибек угодил в страшную ловушку. Придя к власти при очень подозрительных обстоятельствах, устроив резню джучидов колена Узбек-Хана — он нажил чрезмерное количество врагов. Практически сразу после его воцарения возмущённые эмиры подняли мятеж: выдвинули нового претендента на ханский шатер — царевича Кульну. В этот же момент покидает незадачливого Бердибека и Мамай. Минус целый тумен для нового хана.

Ситуацию в ханской Ставке просчитали верно. Бердибек смещает с поста беклярбека отцовского назначенца Могул-Бугу. Отдаёт Мамаю Крым и предлагает должность попавшего в опалу «премьер-министра». Риск молодого «кията» оправдан, в 1359 году бунтарь стал первым в роду, кто добился самого высоко административного поста в монгольском государстве.

Бердибек-Хану предстояло решить другой вопрос, не менее важный: как такое назначение объяснить Степи. Чтобы столь фантастическое возвышение Мамая выглядело в глазах более знатных эмиров — приемлемым хотя бы. Да и мятежника привязать покрепче к себе. Наглый и строптивый «кият» получает в жены дочь Великого Хана. История не сохранила её имени, она всегда упоминается просто, как «Ханум», ханская дочь. Однако очень правдоподобна версия, что звали супругу Мамая — Тулунбек-ханум. Это будет единственная женщина, когда либо занимавшая ханский войлок Золотой Орды. Но это другая история…

Помимо титула беклярбека Мамай после свадьбы получает другой статусный титул: право именоваться «гургеном» (ханским зятем). Это кочует от исследования к исследованию… Хотя нет ни одного источника исторического, где этот (обязательный в этикете Степи) титул упоминался бы. Тут можно «напёрстки» уже двинуть. Предположить, что никакой свадьбы с дочерью хана не было. Эпизод впоследствии приписали. Потомки Мамая, желая подчеркнуть своё высокое происхождение. Обосновать его назначение первым лицом Золотой Орды.

Но может быть иначе. «Гургенов» в Степи было пруд пруди… А вот «беклярбеков» — по пальцам одной руки счесть. Мамай мог равнодушно отнестись к родству с «золотым ханским родом». Вообще не употреблял титул впоследствии. Это можно утверждать по сходному историческому событию. Так и не найдено в документах титулование «гургеном»… временщика Едигея, женатого на дочери неудачника Тохтамыша.

Он тоже довольствовался скромным статусом «беклярбека». Не считая нужным подчеркивать, что является зятем Великого Хана. Обесценился сам институт Потомков Чингизхана, ой, обесценился… Так думаю.

Первый шаг

... во власть состоялся. Огорошил же Золотую Орду, так огорошил. Неожиданное возвышение Мамая зафиксировали многие источники соседей Орды. Львовский летописец под 1359 годом сообщает:

«Прииде посолъ на Москву отъ царя Мамая от Ахмиявды».

Понятно, что «царя» приписали позже. В духе государственной политики, так сказать. Беклярбеков так не титуловали на Руси, чаще ограничиваясь просто «татарином», реже — с указанием имени. Но что послов Мамай мог посылать — это правда. Должность позволяла. Но исключительно вассалам Улуса, международная арена была вотчиной только Великого Хана.

Приметили взлет Мамая арабы. Читая египетского сановника и учёного начала XV века Ибн Халдуна, узнаем: Мамай в царствование Бердибека «управлял всеми делами». Но другой арабский энциклопедист начала XV века ал-Калкашанди почему-то сомневается. Считает, что Мамай не занимал высочайший пост беклярбека:

«Если бы он находился на такой же ступени, на которой был Йилбога в земле Египетской (окольничий султана, премьер-министр), то это значило бы, что он (Мамай) был старшим эмиром хана, а если это так, то как же ему писали с меньшим почетом, чем улусным эмирам».

Вот это номер. Но объяснить сомнения энциклопедиста-историка можно. Он скорее всего видел документы в архивах, которые относились к более раннему периоду жизни Мамая. До 1359-го года. Когда тот был одним из приближенных эмиров при Ханах Джанибеке и Бердибеке. Само собой, египетские канцелярии не могли титуловать киятского эмира как-то иначе.

Ну и… Мамай слишком недолго пробыл беклярбеком при хане Бердибеке. Вполне может быть, даже не успев вступить в дипломатическую переписку с Александрией. Потому что события летели очень стремительно, не до политесов ему было.

В том же 1359 году Бердибек скоропостижно покинул бренный мир. То ли умер своей смертью, то ли был убит вместе с «кровавыми соратниками» по резне царевичей-джучидов. Никоновская летопись сообщает:

«Того же лета во Орде убиенъ бысть царь Бердибекъ, сын Чянибековъ, внукъ Азбяковъ, и з доброхотомъ своимъ окааннымъ Товлубеемъ, князем темнымъ и силнымъ, и со иными советники его…».

Ибн Халдун, арабский средневековый историк, тоже нечто подобное говорит. В любом случае, естественными ли были причины или кто помог… но смерть 30-тилетнего цветущего вояки-хана ещё больше толкнула Золотую Орду в смуту Великой Замятни. Погибель была подозрительной, Степь полнилась различными слухами.

Золотую Орду опять залихорадило. Все знали: со смертью хана все ключевые государственные деятели, чаще всего, лишались своих постов. Новый Великий Хан (особенно в мусульманской модели правления) мог не считаться с Советом Рода, не проводить курултай. А по своему усмотрению подтверждать или дезавуировать любые административные назначения предшественников.

К власти пришёл царевич Кульна, знамя победившей оппозиции к Бердибеку. Мамаю и прочим сановникам покойного хана не приходилось рассчитывать на его милость. И опять… в том же 1359 году молодой честолюбец Мамай, в один день взлетевший к вершинам власти… был низвергнут. С трудом сохранив статус придворного эмира («князя ордынского»). Оставалось только выжидать… Но это другая история...

Встреча американского военного с пришельцами

В интернете все более популярным становится видеоматериал, который по предположению пользователей был получен на военной базе США. Ролик демонстрирует неизвестного чернокожего мужчину, рассказывающего военным о том, что он был несколько раз похищаем представителями внеземных цивилизаций. Из его рассказа сослуживцы узнают о том, что солдату удалось увидеть инопланетян трех различных рас. Мужчина не только повествует о своих встречах с пришельцами, но и рисует то, о чем рассказывает, на доске. Остальные солдаты скептически улыбаются. По их лицам заметно, что они не верят ни одному его слову.

Мужчина говорит о том, как его вначале похитили низкорослые и большеголовые пришельцы серого цвета. В другой раз это были высокие пришельцы с белой кожей. Третьи инопланетяне выглядели, как антропоморфные ящерицы рептилоиды. По словам солдата, третьи инопланетяне – настоящие враги землян, у которых отсутствуют какие-либо моральные принципы и сострадание. Герой ролика уверен в том, что наша Земля может быть вскоре атакована этими агрессивными и сильными существами, поэтому мы должны подготовиться к тому, чтобы отразить их атаки.

Солдат рассказал и про «серых» пришельцев. Они по отношению к людям более доброжелательные. Они похитили героя ролика, и он оказался на их планете, которая расположена в звездной системе, где вместо одного два солнца. Планета была похожа на пустыню, на ней очень жаркий климат, и он дышал на ней спокойно – воздуха ему хватало. Рассказчик говорит, что между «серыми» и рептилоидами присутствует вражда. Они – заклятые враги и ожесточенно сражаются много тысяч лет подряд.

Еще мужчина рассказал о «серых», что они постоянно похищают людей, но потом земляне целые и невредимые возвращаются домой. Инопланетяне хотят ускорить эволюцию землян, чтобы мы не болели и не бедствовали, поэтому 68 раз изменяли ДНК человека. Будду и Иисуса солдат называет этими «генетически модифицированными» людьми, которые сильно повлияли духовно на землян.

Можно не верить словам этого американского солдата, но он рассказал не менее правдоподобную историю, чем рассказывают так называемые путешественники во времени, часто появляющиеся в сетях интернета.

Свежие комментарии