«России чёрный год»: какие исторические события предсказали русские писатели

Русская литература считается одним из величайших культурных достижений человечества. Отечественные классики настолько хорошо чувствовали жизнь, что могли в буквальном смысле предсказывать грядущие события.

«Предсказание» Лермонтова

«Настанет год, России чёрный год, когда царей корона упадёт» - эти строки молодой Михаил Лермонтов написал в 1830 году.

«Лермонтов обладал поразительным даром пророчества, не в фигуральном, а в самом прямом смысле этого слова», – отмечал филолог Леонид Аринштейн.

Прямую связь между пророчеством Лермонтова и революцией чувствовали современники кровавых событий начала XX века. Например, Никита Окунёв в «Дневнике москвича» в 1918 году записал, что «сбылось «Предсказание» Лермонтова».

«Трихины» Достоевского

Тогда же, после революции, читатели вспомнили о сне Раскольникова из романа «Преступление и наказание». Фёдор Достоевский описывал «микроскопических» духов-трихинов, вселяющихся в людей. Под их воздействием каждый человек считал себя «непоколебимым в истине», из-за чего «целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали», начались пожары и голод. Вспомнив об этом, Максимилиан Волошин в декабре 1917 года написал стихотворение, которое так и называлось – «Трихины»:

«Исполнилось пророчество: трихины

В тела и в дух вселяются людей».

В «Дневнике писателя» Достоевский прямо говорил о том, что предвидит «страшную, колоссальную, стихийную революцию», которая изменит облик мира. Как пророчества с позиций нашего времени читаются и геополитические прогнозы писателя:

«Не будет у России, и никогда ещё не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобождёнными!»

Написанные в 1877 году, эти слова полностью подтвердились в истории с освобождённой Болгарией, а в будущем – с Польшей и Украиной.

«Красная звезда»

В 1908 году, за 9 лет до Октябрьской революции, вышел роман большевика-фантаста Александра Богданова «Красная звезда». Хотя его действие происходит на Марсе, автор воплотил многие ещё только намечавшиеся «тренды» грядущей эпохи. Уже заглавие, как известно, совпадает с одним из будущих символов страны и её армии. Богданов писал о бесклассовом обществе, свободных половых отношениях, плановой экономике. В романе в той или иной форме упомянуты реактивные двигатели для космических полётов, ядерная энергетика, телевидение, автоматизация производства, компьютеры. Александр Богданов внимательно следил за тем, какие его предсказания претворяются в жизнь и даже сам работал над внедрением новшеств. В 1926 году он стал директором первого в мире Института крови, а через 2 года погиб от последствий экспериментального переливания.

Был ли Пушкин «русским Нострадамусом»?

Есть и те, кто считает пророком родоначальника русского литературного языка, Александра Пушкина. Правда, речь идёт не о художественных произведениях классика. В начале 1990-х годов в Таганроге всплыли некие «философические таблицы» — рукопись поэта, которую он якобы передал донским казакам. Местная пресса утверждала, что в этом труде Пушкин рассчитал модель развития человечества и сделал ряд предсказаний. В частности, он якобы утверждал, что в 1998 году американцы прекратят влиять на мировую политику, а роль «восточных славян» возрастёт. Скорее всего, в данном случае речь идёт о фальшивке. Для исследований рукопись недоступна, она продана за границу. Традиционное пушкиноведение (Борис Томашевский) полагает, что под названием «философических таблиц», упомянутых в романе «Евгений Онегин», скрывается нечто более прозаическое — книга французского математика, экономиста и статистика Шарля Дюпена — «Производительные и торговые силы Франции». Часть опубликованных в ней таблиц затрагивала Россию.

Т.Сагдиев

=0=0=

Тайны ниндзя (часть 2)

Самый загадочный японский монашеский орден ямабуси привнес в мир ниндзя ритуалы и обряды, позволяющие овладеть почти сверхъестественной силой. «Воины тени» на века остались верными учениками ямабуси, которые научили ниндзя таким секретам, что сейчас, спустя века, наука не в силах объяснить многие из них.

Дзюмон

Свои секреты монахи передавали только устно. Одной из самых удивительных тайн ямабуси был метод защиты девятью слогами — кудзи-но хо (Kuji Gosin Ho) — девять «ступеней могущества». Владел им каждый ниндзя. В защиту входило 9 заклинаний (дзюмон), 9 соответствующих им конфигураций пальцев (мудр) и 9 этапов концентрации сознания. Произнося дзюмон, следовало складывать пальцы и концентрировать сознание. Для ниндзя это был верный способ получить энергию для своих сверхъестественных действий, например, перепрыгнуть через трехметровый забор или стать неуловимым.

Современной науке уже известно, что различные комбинации звуков создают в гортани резонанс, влияющий на головной мозг. Более того, ученые подтвердили, что от частоты вибрации зависит появление у людей разных чувств: радости, беспокойства, страха и других. Так было найдено одно из первых объяснений удивительных возможностей ниндзя. До этого их способность мгновенно менять настроение и подавлять в себе чувство страха оставалась загадкой. Все списывали на темную магию. Обычно заклинание (дзюмон) произносилось 108 раз. Оно должно было исходить от сердца, откликаться в нем, как эхо, и наполнять вибрацией тело и пальцы.

Ямабуси учили ниндзя, что мудры влияют на всю энергетику организма. У каждого пальца, как и у каждой руки, своя энергия. Одни мудры могли успокоить разум, другие — давали силу и помогали в критических ситуациях. При складывании рук и пальцев в определенные мудры можно управлять потоками энергии, как входящими в организм, так и выходящими из него. Это помогает концентрировать сознание и использовать скрытые резервы организма.

Концентрация сознания путем медитации помогала ниндзя вживаться в различные образы, например льва, демона, великана. Именно транс изменял сознание воинов и позволял совершать чудеса. Ничего сверхъестественного в этом нет. Психиатры и физиологи подтверждают, что человек в состоянии измененного сознания меняется даже физически, и у него просыпаются так называемые скрытые резервы организма.

Иногда это можно наблюдать, когда сильный страх заставляет человека развивать такую скорость, которой он бы никогда не добился в спокойном состоянии («бежал так, что только пятки сверкали»). Ярость также дает человеку дополнительные физические силы («от злости так ударил по кирпичу, что тот раскололся»). Обычному человеку очень трудно по команде войти в транс. Попробуйте-ка умиротворенно лежа на диване, вызвать в себе такую ярость, чтобы раскрошить руками стекло и не почувствовать боли.

Ниндзя же умели искусственно вводить себя в разные состояния и пробуждать в себе невиданные физические силы. Сегодня специалисты уверены, что ниндзя использовали самогипноз. Причем самогипноз на основе так называемой «якорной» техники, при которой задействованы одновременно три якоря: кинестетический (сплетение пальцев), аудиальный (звукорезонанс) и визуальный (зрительный образ). Все это служило спусковым крючком для вхождения в боевой транс. Практические результаты техники «защита девяти слогов» были колоссальны — в сочетании с изнурительными тренировками она позволяла ниндзя развивать огромную скорость, видеть в темноте и ударом руки проламывать каменные стены.

Смертельное касание и искусство замедленной смерти

Ниндзя владели виртуозно смертельным касанием и искусством замедленной смерти. Легкое прикосновение к телу противника, и через некоторое время он неожиданно умирал. Мог умереть сразу, мог скончаться даже через год, но смерть была неминуема. Эффект смертельного касания вызывался вовсе не ударом — происходил выброс энергии в определенную точку тела, нарушалась энергетика организма.

Искусство замедленной смерти — это наиболее загадочная часть учения ямабуси. Любой ниндзя, который бы раскрыл простым смертным эту тайну, должен был быть умерщвлен, а его душа обрекалась на вечное проклятие. Техника удара по самым уязвимым точкам тела составляла фундамент подготовки «воинов ночи». Больше всего в нем преуспели ниндзя Икеоосаки. Каждый их удар, поражая жизненно важные точки, приводил к смерти. В искусстве замедленной смерти самым удивительным является то, каким образом ниндзя удавалось «откладывать» смерть. Существует предположение, что прикосновения ниндзя не столько убивали человека, сколько нарушали слаженную работу организма. Примерно так можно заглушить мощный и сложный мотор, бросив в него обычную гайку. А после физиологического сбоя человек умирал от собственных болезней в зависимости от предрасположенностей к ним организма.

Недетское детство

Всем малышам, принадлежащих к клану, сразу после рождения присуждалось почетное звание ниндзя. С первых дней появления на свет начинался долгий путь обучения. Люльку с малышом при раскачивании ударяли о стены. Толчок вынуждал его инстинктивно сжиматься — это была первая группировка. Годовалый ребенок уже умел ловко ходить по бревну, позже его учили двигаться по веревке. До двух лет основной была тренировка реакции. Малышам делали специальный массаж с использованием сильных болезненных ударов и щипков — так будущие воины привыкали к боли. Позже тело для привыкания «обрабатывали» граненой палкой.

Серьезные тренировки начинались после восьми лет. До этого возраста дети учились читать, писать, имитировать звуки, издаваемые животными и птицами, бросать камни, лазить по деревьям. У детей клана не было выбора. С детства они играли с настоящим оружием, более того, их учили превращать в оружие все, что попадалось в руки. Их приучали переносить холод, гуляя в непогоду без одежды и сидя часами в холодной воде. Деревья и колючие кустарники служили тренажерами прыгучести. Подвешивая маленьких ниндзя за руки на большую высоту больше чем на час (!) им прививали выносливость. Ночное зрение вырабатывали многонедельными тренировками в темных пещерах и специальной диетой из продуктов с повышенным содержанием витамина А. Кстати, чувствительность глаз ниндзя была фантастической — в кромешной темноте они могли даже читать.

С младенчества детей учили плавать. В воде они были как рыбы: могли бесшумно преодолевать большие расстояния, драться в воде и под водой, с оружием и без. С каждым годом упражнения становились все более сложными, жестокими и болезненными. Маленький ниндзя мог вывернуть стопу или кисть в любую сторону — упражнения для сверхъестественной подвижности суставов начинались уже с четырех лет. Это были очень болезненные занятия, но именно они не раз спасали воинам жизнь: свободно выворачивая стопу и кисть, ниндзя легко освобождались от самых крепких пут. Отжимание, подтягивание, поднятие тяжестей — все было настолько обыденным, что любой ребенок, воспитывающийся в клане ниндзя, мог бы без труда обойти современного спортсмена.

В 10 лет ребенок-ниндзя легко мог пробежать более 20 км в день. Его скорость проверялась весьма оригинальными способами, например, соломенная шляпа, прижатая при беге встречным потоком воздуха к груди бегуна, не должна была упасть. Или же вокруг шеи ниндзя обвязывали полосу ткани длиной около 10 метров, свободно падавшую на землю. Нормальной считалась скорость, когда десятиметровая полоска ткани на бегу развевалась по ветру, не касаясь земли.

То, чему учили детей, современному человеку кажется невероятным: по звуку брошенного со стены камня они должны были уметь высчитывать глубину рва и уровень воды с точностью до метра. Дыхание спящих должно подсказать их количество, пол и даже возраст, звон оружия — его вид, свист стрелы — расстояние до врага. Они учились чувствовать врага затылком. Каким образом устанавливался телепатический контакт с противником, сидящим в засаде, невозможно объяснить. Но взрослые воины действительно могли наносить и отражать удары, не оборачиваясь. Их интуиция всегда предшествовала разуму. «Тело само знает, как ему двигаться, если мы оставим его в покое», — учили великие наставники.

Секреты ниндзя

В 15 лет детство, которого не было, заканчивалось. С этого возраста начиналось время настоящего воина. Теперь юношам и девушкам становились доступными секреты воинского искусства и психотренинга монахов-ямабуси. Не каждый мог достичь заоблачных высот в этом деле, многое зависело от врожденных способностей. Но базовыми навыками владели все. «Настоящий воин должен чувствовать себя мертвым», — учили наставники. Это избавляло от страха смерти.

Самые опытные изучали искусство облегчения веса тела. Высшей степенью мастерства было умение пройти по раскатанному листу тончайшей рисовой бумаги, не прорвав его, и стоять на хрупких фарфоровых чашечках. Некоторые даже могли стоять на натянутом над землей листе бумаги. Как это удавалось делать — совершенно непонятно, но факт остается фактом: подтверждение подобных способностей ниндзя встречаются в самых различных исторических источниках.

Ниндзя всегда могли полагаться не только на себя, но и на знание природы. Время определялось по длине тени, а о месяце и дне сообщало положение солнца и луны. Иногда время узнавали по методу «кошачьи глаза» -изменяемой в течение дня форме зрачка кошки. Направление определялось по звездам — к астрономии и астрологии ниндзя относились серьезно. У них был прибор, похожий на современный компас: полоска металла помещалась на лист дерева, который опускался в воду, и металл поворачивался в сторону севера.

Первым союзником ниндзя была непогода. «Воины тени» отлично переносили ее, в отличие от своих врагов. Когда ниндзя уходил от погони, он старался бежать против ветра и солнца. Его глаза были привычными к сильному ветру и яркому свету, да и вообще ко всему, что мешало преследователям.

Связь ниндзя друг с другом устанавливали с помощью системы цветных зерен риса. Красные, желтые, белые, синие и черные зерна смешивались по специальной схеме и оставлялись на обочинах дорог, между камнями, в птичьих гнездах — таких мест было множество. Используя флейту и банджо, ниндзя общались друг с другом на расстоянии. Мелодии и порядок нот были закодированы — их было 48, и этот код напоминал азбуку Морзе. Встречались и послания, написанные бесцветными чернилами, прочитать которые можно было только проведя по сообщению языком. Легенды гласят, что ниндзя умели есть свои послания таким образом, что при необходимости они могли достать письмо из горла в целости и сохранности.

Ниндзя умели полностью перевоплощаться. Торговец, крестьянин, монах — они могли делать все и быть кем угодно. Любимой ролью была игра в «нищего». Кстати, здесь не все было так просто. Прежде чем стать нищим, нужно было какое-то время принимать яды, которые не убивали, но делали тело внешне слабым. Лицо становилось морщинистым, с мешками под глазами. Для правдоподобности ниндзя даже специально выдергивали себе зубы. А на веки глаз клали рыбью чешую, имитирующую бельмо.

«Нет ничего мягче и слабее воды, но никто не может победить ее!» Этого принципа всегда придерживались мудрые ниндзя. Они не раз применяли тактику бессилия: я отступаю, я слишком слаб. Поразительные притворщики часто вводили врага в заблуждение, делая вид, что умирают и могли убедить в этом любого. Предсмертный хрип — и смертельно раненый ниндзя падал на землю. Тело его сотрясали конвульсии. Враг не спешил верить в смерть несокрушимого, он был настороже. Но когда из горла ниндзя начинала идти кровь, лишенный бдительности противник все же приближался и тут же получал смертельный удар ножом или сюрикеном. Кто бы мог подумать, что кровь эта была высосана из десны.

Воин-ниндзя мог пробежать более 100 км в день по пересеченной местности. Не останавливаясь, ниндзя ели, пили и мочились — для последнего в их одежде даже имелись специальные карманы. Иногда по ночам ниндзя пользовались фонарем — свернутой в трубу полоской металла со свечой внутри, помещенной на вращающуюся опору. Она все время поддерживала свечу в вертикальном положении. Чтобы быстрее двигаться, на ноги ниндзя обували специальные соломенные сандалии, под подошвами которых крепились металлические пластинки с зубчатым краем. Сейчас спортсмены носят шипованные беговые туфли или бутсы и не знают, что их обувь — это правнучка сандалий ниндзя. Кроме того, хитроумные лазутчики крепили под сандалии деревянные пластинки самой различной формы, которые имитировали следы животных, следы человека, идущего в другую сторону, следы толстого, худого, калеки и т.д.

В способности ниндзя мгновенно исчезать и появляться (будто из воздуха) не было ничего сверхъестественного. Все дело было в трюках, вызывавших у малообразованных стражников почти мистический ужас. Изобретательные ниндзя использовали глиняные гранаты с начинкой из пороха и магния. Яркая вспышка ослепляла всех вокруг, а ниндзя в эти секунды исчезал. Если рядом была вода, то маскировка для «воинов тени» также не составляла труда. Ниндзя могли часами сидеть под водой, дыша через трубку из камыша или бамбука. Иногда для этого они использовали даже ножны своего меча.

История описывает необычный случай. Среди ниндзя был карлик Унифунэ Дзиннай. Ему дали задание пробраться в замок и убить его владельца. В общем, ничего особенного. С одним «но» — замок охранялся так, что попасть в него было невозможно даже для ниндзя. И все же Дзиннай справился с заданием: по узким канализационным стокам он проник в выгребную яму и затаился в ней, ожидая пока хозяин придет справить нужду. На беду Дзинная хозяин был в отлучке, и карлику пришлось просидеть там несколько дней. Но в конце концов хозяин явился. Самураи предварительно обыскивали все помещения, куда он заходил. Посмотрели и отхожее место, но в нужную минуту Дзиннай с головой нырнул в нечистоты, и самураи его не заметили. Когда хозяин замка присел, чтобы справить нужду, карлик пронзил его копьем и тут же вновь с головой погрузился в нечистоты, дыша через трубку. Владыка издал дикий вопль и испустил дух. Прибежавшие стражники никого постороннего не нашли и решили, что всему виной внутреннее кровотечение. Ниндзя еще некоторое время отсиделся в выгребной яме, а затем все по тем же канализационным стокам спокойно выбрался из замка.

В способности ниндзя бежать по воде тоже нет никакой мистики. Они бежали по плоским камням, покрытым водой, которые заранее вкапывали в месте брода. Использовались еще и водные лыжи-плотики, сплетенные из камыша. Они скользили по поверхности воды, когда воин отталкивался от дна длинным шестом. А для подводного плавания использовались сандалии с перепонками, напоминавшие современные ласты. Умение ниндзя освобождаться от пут объясняется тем, что при связывании воин изо всех сил напрягал мышцы. Потом, когда его оставляли в покое, он незаметно расслаблял мышцы, веревка ослабевала, и ниндзя, благодаря сверхподвижности суставов, легко освобождался.

В те века передвигаться по замкам сегунов было непросто. Повсюду встречались «поющие» половицы, которые при малейшем давлении издавали жуткий скрип. Ниндзя нашли выход — они научились передвигаться по стенам и потолкам, благодаря рельефным балкам и стропилам, украшавшим потолки в те времена. Упираясь в них руками и ногами ниндзя и «ходили» по потолку.

За стенами замка сегунов в большом количестве рыли глубокие рвы с заостренными бамбуковыми кольями на дне и расставляли медвежьи капканы. В такие ловушки ниндзя попадались довольно часто. Впрочем, отпилить себе ногу для спасения — не единственное, что умели делать ниндзя. Некоторым удавалось освободить раненую ногу, остановить кровь и, превозмогая боль, уйти от преследователей. Даже находясь в горящем доме, ниндзя умудрялись выжить. Они хорошо знали, что на небольшом расстоянии от пола всегда было достаточно воздуха, чтобы не задохнуться от дыма. В охваченном пламенем доме ниндзя разбирали полы и выкапывали яму. В ней они пережидали пожар.

Днем ниндзя переодевался монахом, путешественником, крестьянином, нищим. Ночью надевал серую, темно-коричневую или темно-синюю «униформу». Перед сражением облачался в кроваво-красную одежду, цвет которой мог скрыть кровь при ранении. Кстати, черные балахоны, знакомые нам по кинофильмам, ниндзя одевали редко. Появление на улице человека в черном привлекает к себе внимание, в котором ниндзя нуждались меньше всего. Черный цвет мог выдать и в засаде, так как в природе он встречается редко. Кусок ткани прикрывал спину, грудь и руки. Два другие куска обматывались вокруг каждой ноги и завязывались на талии. Голову ниндзя закутывал двумя метрами ткани, оставляя открытыми только глаза. Изнанка окрашивалась в зависимости от времени года и местности, куда отправлялся шпион. Ткань пропитывалась соками трав-антисептиков и служила при ранениях бинтом. Еще через эту ткань фильтровалась грязная вода. А в случае необходимости, мокрая и тяжелая, она использовалась и как оружие. Пояс обматывался широким куском ткани. Там находилась аптечка с лекарствами и ядами. Ниндзя умели вылечить укус опасного насекомого, заворот кишок, тяжелые ранения. Последние лечили особой плесенью, которая накладывалась прямо на рану.

Не всегда ниндзя использовали кусок ткани, была у них и обычная одежда — куртка и штаны с большим количеством всевозможных карманов, в которых укладывалось много нужных предметов: трубка для нахождения под водой, зажигательные и осколочные бомбы и ракеты, сплавная камера и даже грызуны (чтобы отвлечь противника). В карманах хранилась еда, вода, лекарства, яды, оружие. Куртка, конечно, была с капюшоном. Им прикрывали лицо, фильтровали воду, защищались от дыма.

Эти загадочные и странные ниндзя

Выражаясь современным языком, у ниндзя была узкая специализация. В каждом клане из рода в род передавалась своя традиция воинских искусств, свои коронные методы ведения боя. Например, клан Фума славился диверсиями и терроризмом. Для водных операций он использовал «драконьи лодки», похожие на субмарины. Через люк в днище воины покидали судно и приводили в негодность днища кораблей противника.

Ниндзя клана Гекку специализировались на технике поражения болевых точек при помощи пальцев. Клан Коппо владел приемами захватов, вывихов и переломов. Ниндзя из клана Хат-тори великолепно владели копьями. Кога-ниндзя были специалистами в медицине и в области взрывчатых веществ. Среди «воинов тени» было немало изобретателей — много приспособлений и видов оружия, используемых ниндзя, появилось в кланах Ига.

Несмотря на конкретную «специализацию» кланов, каждый ниндзя в совершенстве владел техникой проникновения в любые помещения, всеми известными видами оружия, искусством маскировки, борьбой голыми руками, техникой подачи сигналов с помощью костров и разноцветных дымов, искусством психофизического тренинга («защита девяти слогов»).

Сандзю Горобэй, тюнин клана Ига, оставил потомкам записки, удивляющие всех, кто их читал. Открылись совершенно новые сведения об этих загадочных воинах. Оказывается, существовали такие кланы, которые у потомков, несомненно, вызывают недоумение. К примеру, ниндзя клана Мумэй. Их название с большим трудом переводится как «ниндзя с тяжелой глиняной печкой хибати, крепко привязанной к левой ноге». Эти ниндзя слыли самыми шумными. Хибати, привязанная к левой ноге постоянно за все цеплялась, издавая жуткий шум. В рукопашном бою эта хибати тоже доставляла больше хлопот, чем пользы. И только некоторые владели своим «оружием» в совершенстве — могли метко швырять печку ногой, попадая в голову противнику. В конце концов, именно хибати и погубили клан. Все ниндзя клана утонули в разлившейся реке во время отступления от войск сегуна Нобунага. Их утопили несъемные хибати.

Клан Сэйко слыл «траурными ниндзя». Их черно-белые балахоны были украшены нашитыми костями, черепами и инструментами могильщиков. Иногда вместо балахонов ниндзя «одевали» продолговатые деревянные ящики и устраивали засады на кладбищах. Кстати, они дожили до наших дней. Только одежда их стала другой, а боевые навыки давным-давно утрачены. Современные балахоны клана Сэйко обшиты пластмассовыми розами, на голове у них черно-золотые повязки с надписью «От друзей и родных», лица густо набелены, а на щеках — накладные слезы. Каждый «траурный» ниндзя имеет плеер с записями похоронных маршей.

Клан Ономати — это «ниндзя в бересте». В этот клан принималось только коренное население севера Японских островов. Обучение их было изнурительным. В итоге каждый должен был голыми руками содрать с толстой березы кору единым куском, прорезать в ней дыры для глаз, завернуться в нее и провести так всю свою оставшуюся жизнь. Клан был немногочисленный, и когда в 1560-1563 годах наступили небывалые зимние холода, многие ниндзя просто замерзли в лесу в своем березовом цилиндре. К тому же, дровосеки нередко принимали этих воинов за поленья и разрубали пополам. Так клан и вымер.

Клан Дофу славился «гламурными ниндзя», которые не признавали маскировку и одевались подчеркнуто вызывающе: огромные синие парики, ярко-розовые балахоны с мехом, лакированные кожаные тапочки на высоком каблуке. Несмотря на столь вычурный вид, этих ниндзя боялись не меньше, чем остальных. У Дофу был особый ритуал боя — ниндзя громко и жалобно кричали по поводу коротких ногтей и немодной одежды противника. Гибель клана тоже была нелепой. При отступлении от войск все того же Нобунага, знаменитого истребителя ниндзя, Дофу отказались переплывать реку. Сандзю Горобэй пишет, что предводитель Дофу потрогал воду пальцем, а потом заметил, что она испортит его прелестный костюм. В результате ниндзя-модники предпочли быть изрубленными самураями.

Клан Одори — «черепахи-ниндзя», почитал больших сухопутных черепах и во всем им подражал. У них были огромные медные панцири, крепившиеся ремнями на спину, а сверху надевался обтягивающий черный балахон бесформенного вида. Их медлительность доводила противника до белого каления. Этот клан в совершенстве владел маскировкой — часовым так надоедало смотреть на практически не ползущих ниндзя, что потом они просто теряли «черепах» из виду.

А еще были ниндзя «покрытые дегтем и перьями», «воины с деревянными ложками», «зловонно дышащие на врага чесночной похлебкой», «подобны дьявольским попугаям», «дикие пчелы, живущие в долбленых колодах и поедающие мед». В общем, на любой вкус.

Красавицы-ниндзя

Однажды молодой самурай спросил старого воина: «Как спастись от женщины-ниндзя?» И воин ответил: «Люби только свою жену». Мотидзуки Тийомэ после смерти мужа, известного японского полководца Мосизуки Моритоки, встала во главе тайной организации женщин-ниндзя «куноити» (отравленные цветы). Под видом настоятельниц храмов, алтарей и святилищ они свободно передвигались по всей стране.

Общество уважало этих дам, которые не вызывали никаких подозрений. Кто мог подумать, что скромные религиозные девушки — подготовленные воины-убийцы. В тайной школе будущие куноити изучали все, чем владели настоящие гейши: пение, игру на музыкальных инструментах, светский этикет, чайные церемонии, секреты косметики и кулинарии, тайны обольщения мужчин и завоевания доверия окружающих. Это был первый этап обучения.

Второй ступенью становилась религия. Потом наступал этап шпионской и боевой техники, учитывающий особенности женской физиологии и психики. Не было стальных мышц снаружи, но внутри куноити были тверже стали. Их мышцы были готовы отразить удар в любом состоянии. Хрупкие девушки превосходно владели своим телом и более, чем 150 видами оружия. Они были настоящими ниндзя и проходили почти такое же обучение, как и мужчины. Но все же главным оружием была красота и женская изворотливость.

Великие сегуны и их министры часто прибегали к услугам куноити. Были миссии, которые могли выполнить только они. Куноити могла превращаться и в гейшу, и в служанку, и в благородную даму. Не имея возможности носить меч, женщины-ниндзя использовали заколки для волос, кольца и накладные «когти», пропитанные ядом. Оружием были веера из тонкой пропитанной ядом бумаги, которая трудно рвется и режет как лезвие. В средневековой Японии была поговорка о том, что не существует замка, в который куноити, не смогли бы войти.

Жилище и оружие ниндзя

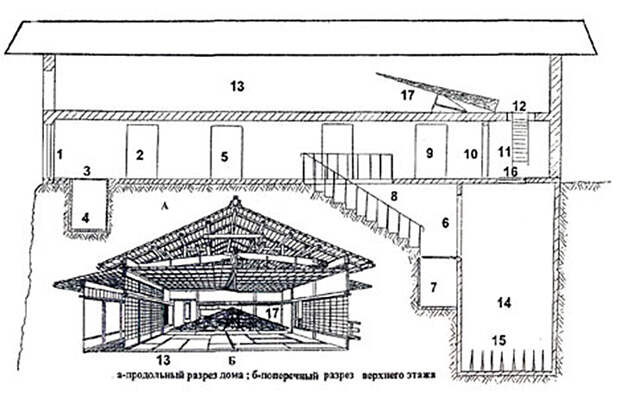

Кланы ниндзя были разбросаны по всей стране. Их нанимали разные политики, и нередко отец выступал против сына, брат против брата. Отказаться от заказа ниндзя не мог. Любое задание держалось в тайне от всех. Абсолютная секретность была основой существования кланов. Тренировочные базы ниндзя располагались в гористых труднодоступных местах. Дом у ниндзя (yashiki) был совершенно особенный. Снаружи обычное одноэтажное здание, но внутри — это был лабиринт с потайными дверьми, коридорами, переходами, стенами и лестницами в два или три разноуровневых этажа.

В префектуре Сига в Японии сохранился один дом ниндзя клана Кога. Он стоит на горе, и одна его стена продолжает край пропасти. В ней дверь (1) — добро пожаловать в бездну! Ниндзя выбегал из двери (2), наступал на замаскированную крышку (3) неглубокого колодца (4) и там прятался. Специальное устройство при этом раскачивало дверь (1), обманывая противника. Именно таким образом немало врагов ниндзя оказалось в пропасти. Дверь (5) вела в лабиринт, где можно было хорошо поблуждать. Убегая по лестнице (8), ниндзя прятался в колодце (7), а преследователь, между тем, падал в яму (14) с заостренными бамбуковыми кольями (15). Дверь (9) была ловушкой — если она захлопнется, открыть ее было невозможно. Если ниндзя убегал через дверь (10) на потайной этаж (13), то он открывал потайную крышку (16), а там снова противника ждали острые колья. На потайном этаже находился примитивный летательный аппарат (17). С его помощью ниндзя мог спокойно прыгать в пропасть. Врагам казалось, что ниндзя при помощи колдовства превращаются в черных птиц. Из тайников выбраться можно было по подземным ходам. А вообще такой дом часто служил просто ловушкой для врагов, так как нередко на ночь ниндзя уходил из дома и ночевал где-нибудь поблизости.

Если даже жилище ниндзя было таким хитроумным, то можно только представить, какие вещи они вытворяли с оружием. Оружие ниндзя можно разделить на четыре вида: средства рукопашного боя, метательные снаряды, взрывчатые смеси и яды. Каждый ниндзя мастерски владел всеми основными видами оружия и несчетным количеством оружия второстепенного. Все разнообразие используемого оружия описать невозможно, но были самые распространенные. Когда ниндзя выполняли свои секретные миссии и перевоплощались, им нельзя было нести с собой обычное традиционное оружие, так как оно могло их выдать раньше времени. Зато метательные ножи, серпы, цепи, «лекарства» были вполне уместны у крестьянина. Под оружие приспосабливались любые бытовые предметы. Главное требование — они должны быть компактными и многофункциональными.

Сельскохозяйственные приспособления, которые в умелых руках синоби, превращались в смертельное оружие

Маскируясь, ниндзя часто носили широкополую шляпу из рисовой соломы. Она не просто прикрывала лицо. Изнутри под козырьком крепилось дугообразное лезвие. Шляпа становилась огромным сюрикэном и легко отделяла голову человека от тела. Шест, дубинка и простые камни в руках воина становились смертоносным оружием. Посох был вообще незаменим. Из него при взмахе вылетал рыболовный крюк. А еще им можно было просто ловить рыбу. Хранились в посохе и отравленные иглы, и клинок. «Воины тени» могли древесную золу легко превратить во взрывчатое вещество. В ножнах меча была скрытая полость со смесью песка, молотого перца и железных опилок, все это насыпалось в бумажный пакет или пустую яичную скорлупу и бросалось в лицо врага.

Виды сюрикэн и сякэн

Все, кто хоть немного интересовался оружием, знают сюрикены — знаменитые метательные «звездочки», которые любит показывать Голливуд. Сами по себе они не смертельны, но смазанные ядом и выпущенные сразу по 9 штук (сакральное число) с высокой скоростью, они становились весьма опасными. Излюбленным оружием был также серп с длинной тонкой цепью и гирькой на конце. Интересен кинжал с двумя лезвиями: одно — прямое, другое — изогнутое. Кинжал колол, резал, вырывал меч из рук противника, «снимал» всадников, помогал карабкаться по веревке. Малые мечи, спицы, иглы, палочки для еды, духовые трубки с набором отравленных стрел, маленький лук и маленькие ядовитые стрелы — всего этого было более чем достаточно, чтобы умертвить жертву.

Яду ниндзя должны были посвящать хвалебные оды, ни один воин без него не обходился. Любопытно, что ниндзя часто применяли «ядовитое касание». Лазутчик покрывал руки защитным составом, на который наносил тонкий слой яда. Достаточно было коснуться открытой части тела врага рукой, как вскоре тот умирал мучительной смертью. Яды каждый клан создавал свои. Самыми страшными считались яды, извлеченные не из растений, а из органов животных. Они умудрялись воевать даже с помощью зараженных лягушек. Пожалуй, ниндзя одни из первых, кто начал применять в своей военной тактике биооружие.

Второе рождение

После разгрома, учиненного Нобунагой, былое могущество никогда более не возвращалось к «воинам тени». Уцелевшие кланы все теснее общались с миром обычных людей, теряли древние знания и навыки. В ХХ веке произошло нечто, что поспешили назвать «вторым рождением ниндзя», хотя, на самом деле, это можно было бы назвать их вторым вырождением. В 1958 году к одному из старейших патриархов фактически вымершей школы ниндзя Такамацу Хисадзи за секретами пришел Хацуми Масааки. Так Хацуми Масааки стал 34-м хранителем секретов. После смерти учителя Хацуми рассекретил искусство ниндзя и открыл платную школу Тогакурэ («Дом божества войны»).

В 1982 году Хацуми Масааки решил познакомить с ниндзюцу США, так как ему нужно было привлекать в свои платные школы новых учеников. Американская массовая культура буквально взорвалась, Америку охватил «бум ниндзя». Через три года Голливуд своими боевиками прославил ниндзя на весь мир. В школы Хацуми пришли тысячи людей из разных стран. Теперь филиалы школ есть по всему миру, но на самом деле, все эти школы не более, чем ловкое коммерческое начинание. Ничего общего с настоящими средневековыми ниндзя они не имеют. Дело в том, что древнее учение дошло до нас в урезанном виде. А современные «популяризаторы» еще больше исказили его.

Мнения историков и философов о том, какой знак ставить рядом с ниндзя: «плюс» или «минус», также сильно разошлись. Кто-то умиляется ими как героическими носителями высшей духовности, кто-то называет их жестокими убийцами и негодяями. И если бы самим ниндзя задали бы этот вопрос, то, скорее всего, они бы ответили древними словами: «Если хочешь постичь голую истину, не заботься о добре и зле. Борьба добра и зла — это бесполезное состояние разума».

В 1676 году патриарх клана Ига Фудзибаяси Ясутакэ начал тайно писать знаменитую энциклопедию «Бансэн Сюкай» («Десять тысяч рек собираются в море»). Целых 10 томов он посвятил искусству ночных воинов: истории, философии, организации безопасности, открытым и «темным» методам действия ниндзя, их технические средствам. Описывал даже рецепты приготовления ядов, лекарств и взрывчатых смесей. Если бы эти книги смогли прочитать потомки, многие тайны секретного клана перестали бы быть тайнами.

В начале восьмидесятых годов прошлого века в Военном колледже армии США в Карлайле (штат Пенсильвания) американские спецслужбы при подготовке своих диверсантов и тайных агентов решили использовать искусство ниндзя. Американских военных интересовало все: медитация, развитие нечувствительности болевого синдрома, телепортация и левитация. Как проходило обучение — неизвестно. Командование США в 1987 году официально объявило, что проект закрыт. По каким причинам это было сделано — не сообщалось.

=0=0=

Призраки замка Крак де Шевалье

Трудный подъем к замку не стал легче за последние 800 лет. Запыхавшись, подхожу к крепостным воротам. Много веков назад люди не поленились затащить на вершину горы Джебель Ансари каменные блоки весом сотни килограммов каждый, с тем, чтобы сложить из них один из самых внушительных замков на планете. Это и есть знаменитый Крак де Шевалье. Пытаясь увековечить свое присутствие в Святой Земле, крестоносцы воздвигли на полпути между Хомсом и средиземноморским побережьем величайшее оборонительное сооружение средневековья. Но даже это им не помогло.

Только на то, чтобы обойти ощетинившиеся зубцами стены, придется потратить не меньше дня. Судя по справочнику, цитадель просто необъятна – три гектара с лишним. Вместе с обслуживающим персоналом количество обитателей замка временами доходило до двух тысяч человек. Целый город! О том же, чтобы штурмовать уходящие под облака укрепления, можно было и не думать. Спасовал даже непобедимый Саладин. Он долго с удивлением разглядывал неприступные стены и с позором ретировался.

Однако деньги берут любые крепости. Направляюсь к будке кассира. Темный туннель с замшелым сводом, свет проникает сюда лишь сквозь немногочисленные «иллюминаторы» в потолке. Поднимаюсь по широкой лестнице. Огромное помещение со стойками для привязи лошадей. Это конюшня. Да, если театр начинается с вешалки, то настоящий рыцарский замок – с лошадиного загона.

Вся территория цитадели надежно защищена от неприятельских стрел и ядер каменным панцирем в виде сводчатых потолков и крытых переходов. Поэтому путешествие напоминает блуждание по нескончаемому лабиринту. Обилие потайных комнат, узких ходов и просторных галерей. Внутренняя планировка, также как и необоримые наружные стены, подчинены единому замыслу – защите крепости. Если враг каким-то чудом попал внутрь, то нужно максимально затруднить ему перемещение, запутать, загнать в ловушку и там прикончить.

Взбираюсь на крепостную стену. Из проделанной в ее толще бойницы подступы к замку видны как на ладони. Отсюда открывается захватывающая дух картина. Сколько хватает глаз, вокруг простираются покрытые лесами горы, террасы полей. Видно, как в отдалении на зеленом лугу мирно пасутся овцы. Порыв ветра доносит свежий морской воздух – до морского побережья рукой подать, километров пятьдесят, не больше. В контроле над этим стратегически значимым горным проходом между Хомсом и Средиземным морем как раз и состояла задача защитников крепости. Кроме того, хозяйничавшие в замке рыцари-иоанниты (госпитальеры) должны были отправлять конные патрули для защиты паломников, шествовавших из Европы в Святую Землю. Свирепых сарацин и разного лихого люда тут всегда было в избытке. Дело как будто хорошее. Однако, почему же тогда ближневосточные христиане были лишь рады, когда полчища «освободителей» вернулись назад в Европу?

Первыми тяготиться «дружбой» с Западом начали византийские императоры. Сначала они сами настойчиво просили европейских монархов прислать помощь для борьбы с мусульманами. Но очень скоро ситуация изменилась. Первый, кто поздравил Саладина с изгнанием крестоносцев из Иерусалима, был… император ромеев. Дело доходило до того, что местные христиане добровольно открывали ворота армиям магометан – настолько «франки» всех разочаровали!

С победой крестоносцев положение местных сирийских христиан отнюдь не улучшилось. Латиняне воспринимали своих восточных единоверцев как «неполноценных». Не могло быть даже речи о допуске их в правящее сословие. «Франки» видели в православных и яковитах (монофизитах) лишь подданных, плательщиков дани. При этом война вызывала все новые поборы, которые целиком ложились на плечи местного населения. Без разбору, будь ты магометанин или последователь Христа. Когда же дело доходило до вооруженных стычек, то, запершись в своих крепостях, рыцари были не в состоянии защитить землю и мирных жителей от огня и меча сарацин. Кульминации недовольство новой властью достигло, когда до ушей сирийцев дошла весть о взятии «франками», в том числе госпитальерами, египетского города Бильбаса. Овладев им после трехдневной осады, они учинили жестокую расправу не только над мусульманами, но и христианами-коптами. Потеряв поддержку среди местных жителей, крестоносцы не могли рассчитывать на то, что им удастся задержаться здесь слишком долго.

Продолжим путешествие по Крак де Шевалье. Впервые замок на склоне Джебель Ансари крестоносцы захватили в 1099 году, перебив небольшой курдский гарнизон. Сделали они это мимоходом, по пути к главной цели первого крестового похода – Иерусалиму. В 1142 году Триполитанский граф Раймонд I передал крепость госпитальерам. Те сразу поняли огромную значимость подарка. И, едва водрузив над крепостью свой красный стяг с белым лапчатым крестом, принялись обустраивать ее. Возведенные из двухметровых известняковых плит два ряда стен, неприступные башни, но главное – мужество и железная дисциплина позволяли им в течение полутора столетий отбивать атаки превосходящих сил мусульман.

Благодаря умелой реставрации сегодня можно составить довольно яркое представление об образе жизни и привычках обитателей Крак де Шевалье. Интересна часовня в готическом стиле. Здесь перед боем рыцари молили Бога о даровании им победы над басурманами. Стены храма украшали знамена и военные трофеи, а также оружие погибших товарищей и даже сбруи их лошадей.

Захватив Крак де Шевалье, мамелюкский султан Бейбарс превратил часовню в мечеть. Об этом свидетельствуют михраб – ниша в восточной стене, указывающая на Мекку, и каменный трон с лестницей (минбар). Вскарабкавшись по ступеням, имам читал из маленького домика с куполом на четырех столбиках свои проповеди. Тем не менее, если присмотреться, то под сводами потолка можно различить каменный крест: мусульмане молились Аллаху под сенью главного символа ненавистных им рыцарей. Возможно, не заметили или же просто не дотянулись, чтобы уничтожить.

История замка неразрывно связана с монашеско-рыцарским Орденом госпитальеров, или иоаннитов. Ввиду своей малочисленности, крестоносцы были не в состоянии прикрывать все границы христианских государств на Востоке. Они простирались от Антиохии на севере до Синая на юге. Поэтому владения соединили цепочкой из более чем тридцати неприступных крепостей. Крак де Шевалье был самой крупной из них.

Особенности архитектуры орденских замков давали возможность немногочисленному гарнизону продолжительное время выдерживать натиск превосходящих сил противника. Но одной смелости и боевой выучки для этого было мало. Требовались еще еда и питье. В просторной кладовой, соединенной крытой галереей с залом, хранились обширные запасы зерна, вина, фуража для лошадей. У рыцарей были многочисленные стада коров, овец, коз. Потомки этих славных животных до сих пор щиплют травку близ стен крепости.

Провизию иоанниты берегли как зеницу ока, поэтому поместили ее в наиболее защищенную часть своего замка – южный редут. Высота его поросших пучками зеленых кустиков стен достигает тридцати метров. В большом зале также находились пекарня, мельница, маслобойня. В крепость проложили акведук, по которому постоянно поступала питьевая вода, достаточная для двухтысячного гарнизона. Внутри обеденного зала, для подстраховки, монахи-воины в толще скальной породы вырыли еще один колодец. Сейчас он зарешечен для безопасности туристов. Судя по тому, как долго падает брошенный в каменную пасть камешек, до дна – не один десяток метров. Немногочисленные защитники всегда могли подкрепиться и утолить жажду после жаркой схватки с сарацинами.

«Замок рыцарей», чье название звучит на причудливой смеси французского с арабским как «Крак де Шевалье», был взят сарацинами лишь обманом. Случилось это незадолго до падения последнего оплота крестоносцев на Ближнем Востоке – средиземноморской крепости Акра. Дело было так. Весной 1271 года мамелюкский султан Бейбарс, уже отвоевавший у чужаков-европейцев все их владения в Святой Земле, приблизился к неприступной крепости. Замок обороняла лишь горстка рыцарей-монахов. Начать штурм египетский полководец решил с наименее защищенной, восточной части укреплений. Неся немалые потери, атакующие сделали подкоп и прорвались за стены крепости. Но это еще не означало победы. Дело в том, что внутри крестоносцы догадались воздвигнуть еще одну цитадель. Там-то они и укрылись, отступив через потайной ход. В этом южном редуте находились большие запасы провизии. Осада обещала затянуться надолго. Тогда султан пустился на хитрость.

Относительно дальнейших событий существует две версии. Согласно первой, сарацины изготовили письмо, посланное якобы Великим магистром Ордена Гуго де Ревелем, с приказом о сдаче крепости. Оно было доставлено в гарнизон, и защитникам ничего не оставалось, как покорно повиноваться воле верховного главнокомандующего. Другая история гласит, что арабы, переодевшись христианскими священниками, прибыли к стенам замка с мольбами о защите. А когда доверчивые госпитальеры открыли ворота, те выхватили из-под ряс сабли. Крак был взят. К чести завоевателей, всем уцелевшим рыцарям была дарована жизнь.

Отвоевав «крепость на холме», сарацины быстро утратили к ней всякий интерес. После нашествия монголов замок пришел в упадок, а в период османского господства он вообще был заброшен.

Попытка установить над бывшими провинциями Римской империи латинский крест вместо исламского полумесяца провалилась. Вместе с тем, эпоха крестовых походов стала переломным моментом в истории ближневосточного Христианства. Составляя в XI веке едва ли не половину населения Сирии и Палестины, христиане уже через 200 лет превратились в замкнутые конфессиональные группы, островками вкрапленные в безбрежное исламское море.

Один из таких «островков» расположен как раз поблизости от Крак де Шевалье. В Вади эн Надара («Долине христиан») компактно проживают несколько десятков тысяч последователей Иисуса Христа, преимущественно православных.

Пока наш автобус петлял по горному серпантину, я успел разговориться с местным жителем. Мужчина лет сорока, в синей рубашке и льняных брюках держал в руках полиэтиленовый пакетик со связкой спелых бананов. Незнакомец оказался обитателем поселка Мармарита, что километрах в пяти к северу от знаменитой крепости госпитальеров. Он возвращался домой из сельскохозяйственного банка, где работает клерком.

Первое, о чем спросил меня туземец было: православный я, или «латин»? Только получив «правильный» ответ на свой вопрос, он любезно ответил на мой, который звучал как «уж не бананами ли им выдают зарплату в банке?» Оказалось – нет. Правительство уделяет большое внимание развитию сельского хозяйства, в том числе через предоставление кредитов крестьянам. Зарплата работников агробанков, по его словам, «нормальная». На прощание банкир тепло пожал мне руку, и настойчиво пригласил посетить их православный монастырь св. Георгия Победоносца.

Привычка здороваться с иностранцами только после выяснения их конфессиональной принадлежности выработалась у здешних жителей лишь в последние годы. Связано это с настойчивым желанием западных миссионеров обратить в свою веру православную паству зеленой долины. Здесь проживает более 70 000 христиан, в основном, как уже отмечалось, «ортодоксов». Вследствие этого, окружающая замок местность и получила название «Долины христиан».

Мощный центр Православия возник здесь задолго до прихода крестоносцев, не говоря уже о современных западных проповедниках. Основание величественной цитадели в честь святого великомученика Георгия Победоносца приписывается византийскому императору Юстиниану (VI век). Сложенные из пыльных известняковых блоков стены надежно защищают стройную базилику под черепичной крышей. Звон колокола разносится далеко по горам, возвещая о начале службы. Жители Мармариты поодиночке и многочисленными семьями стекаются к древним воротам обители. Настроение у всех радостное, слышен детский смех.

Подумать только, еще совсем недавно здесь царило полное запустение. Древний монастырь почти двести лет лежал в руинах. Православный приход деревни Мармарита, а это около тысячи человек, находился в полном упадке. Не было даже приходского священника. Работали только три католические школы. Однако все изменилось, когда в 1995 году архиепископом Долины христиан был назначен Иоанн Язиги. Работник сельскохозяйственного банка, кстати, оказался его родственником.

Свою кипучую энергию архипастырь направил прежде всего на восстановление монастыря. И этот расчет полностью оправдался. Сегодня обитель окормляет не только Мармариту, но и четыре десятка других близлежащих деревень. Организованные братией в селениях библейские курсы за минувшие годы окончили, ни много ни мало, 7 000 человек. Для многих курсы стали главным источником образования или просто элементарной грамотности. При обители действует молодежный лагерь. Каждое лето его посещают десятки детей.

Монастырь св. Георгия – настоящее духовное сердце Антиохийского Патриархата. Его мощное биение слышно не только в зеленой долине, но и по всей Сирии. Это тем более важно, что против православной Сирии уже почти тысячу лет не прекращается «крестоносная» экспансия Запада.

Первые католические миссионеры ступили на сирийскую землю под звон мечей крестоносцев. Все нелатиняне были для них «схизматиками», то есть объектом обращения в «истинную веру». В наиболее трудном положении оказалась древняя яковитская церковь. Ей даже был запрещен доступ ко Гробу Господню. Гонения сопровождались энергичными попытками Рима подчинить себе сирийцев-христиан. Впервые это удалось в 1237 году. Это подчинение, впрочем, объяснялось лишь страхом перед татарским нашествием, поэтому оно не было долгим. Но затем, начиная с XIV столетия, борьба яковитской церкви с католическим влиянием стала просто отчаянной. Слабые материально, гонимые и оторванные от Вселенской Матери-Церкви яковиты не имели ни сил, ни средств, чтобы отразить активный натиск римско-католической пропаганды.

Численность яковитской церкви Сирии неуклонно уменьшалась. Ее последователи рассеялись по деревням и горным селениям. В наше время положение продолжает ухудшаться. Если в начале прошлого века общее количество сиро-яковитов определялось в 150 000 человек, то сейчас это течение Христианства насчитывает в Сирии не более 80 000 верующих. Совсем недавно прекратили существование Алеппская, Хамийская, Хомская епархии яковитов. Связано это с тем, что большая часть прихожан отпала в католическую унию.

Главой яковитов ныне является Игнатий Ефрем – «Патриарх города Антиохии и всей области Апостольской кафедры». Его резиденция находится в Дамаске. Вся история яковитов наглядно свидетельствует о пагубных результатах отделения от Вселенского Православия. И, наверное, только возвращение в лоно Матери-Церкви может влить в древнюю ветвь Православия жизненные силы, необходимые для духовного роста и процветания.

Однако, римско-католический прозелитизм в Сирии вовсе не ограничивается одними монофизитами. Православные Сирии подвергаются не менее сильному давлению извне. Наиболее активная конфронтация с Римом началась в эпоху Контрреформации, когда папство стремилось компенсировать утрату позиций в Европе расширением своего влияния на Востоке. В XVII веке сразу в нескольких сирийских городах начали действовать латинские миссии. Они развернули кипучую деятельность в прибрежных районах, население которых было издавна связано с европейской торговлей и жило бок о бок с крупными колониями итальянских и французских купцов.

Проблему усугубляло то, что Антиохийская Патриархия была слаба экономически, и поэтому все чаще вынуждена были обращаться к Западу за помощью. В 1631 году Патриарх Игнатий III даже формально признал главенство Римского престола. Если бы не противодействие османов, которые долгое время рассматривали католических миссионеров как опаснейших внутренних врагов, то неизвестно, чем бы все закончилось.

Упадок османского могущества и рост европейского влияния на Ближнем Востоке привели к значительным успехам униатской пропаганды среди православных арабов. В 1724 году, после смерти Патриарха Афанасия III, пролатински настроенные иерархи избрали на Антиохийский престол учившегося в Риме племянника митрополита Евфимия – Серафима Таноса. Он был возведен на Патриарший трон под именем Кирилла VI и сразу признал главенство Папы. Правда, одновременно с этим Константинопольский Синод рукоположил православного Антиохийского Патриарха, кипрского грека Сильвестра. Пользуясь поддержкой султана, Сильвестр заставил Кирилла бежать в Ливанские горы.

Весь восемнадцатый век не прекращались ожесточенные столкновения православных и униатов. Противостояние раскололо практически все общины. Западные миссионеры, располагавшие значительными финансовыми средствами, открыли сотни храмов, больниц, школ. Так появилась униатская Мелхитская церковь Сирии

В то же время положение православного Антиохийского Патриархата было без преувеличения катастрофическим. Сокращалось число православных церквей, многие из них не имели ни икон, ни утвари, ни богослужебных книг. Все это заставило Антиохийского Патриарха Мефодия (1823-1850 гг.) обратиться за поддержкой к Русской Православной Церкви. Так в истории сирийского Православия открылась новая глава.

Российская империя стала надежным союзником православной Сирии. В 1842 году в нашу страну за сбором милостыни на устроение образовательных учреждений и строительство храмов был послан митрополит Гелиопольский и Гор Ливанских Неофит. Призыв о помощи нашел горячий отклик в сердцах россиян. Кроме богатых пожертвований антиохийцам была предоставлена для подворья московская церковь Вознесения Господня, что на Ильинке.

Первоначальной целью учреждения Антиохийского подворья было приобретение материальных средств и церковной утвари – храмы и монастыри Антиохийского Патриархата пришли в крайнюю бедность. Тогда же было создано Российское благотворительное общество. Его миссия состояла в создании русских школ. Многие иерархи Антиохийской Церкви из Сирии, Аравии, Палестины получили духовное образование в нашей стране. Они учились в Духовных академиях Москвы, Киева, Санкт-Петербурга, Казани. Активно действовало здесь Императорское Палестинское общество. В одном из православных храмов Хомса мне показали великолепный резкой иконостас – подарок Палестинского общества.

После большевистской революции и начавшихся в России гонений на Православие взаимоотношения между двумя Церквями-сестрами на некоторое время были прерваны. Но сразу после победы в Великой Отечественной войне Антиохийское подворье, закрытое в 1929 году, возобновило свою деятельность при московских храмах Архистратига Гавриила и великомученика Феодора Стратилата. Там оно существует и поныне. Связи между Антиохийским и Московским Патриархатами продолжают крепнуть. Совсем недавно, в январе 2003 года состоялся визит в Москву Блаженнейшего Патриарха Антиохийского Игнатия IV, когда ему была присуждена премия Международного Фонда единства православных народов «За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов».

Свежие комментарии