Кириллица

Одно против десяти

На данный момент существует около 10 основных упоминаний о Ледовом побоище. Первые записи датированы 1250-ми годами, при этом до наших дней они дошли в составе более поздних летописных источников. Описание битвы содержится также в житии Александра Невского (1280 г.), Новгородской (1330-е гг.), Лаврентьевской (1377 г.), Суздальской (1480-е), Первой, Второй и Третьей псковской (1469, 1486, 1567 гг.) летописях. О произошедшем рассказывается и в «Истории государства Российского» Николая Карамзина. Представляет интерес с исторической точки зрения и фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», в создании которого участвовали самые авторитетные историки того времени.

Но всё это наши, отечественные источники. Та же кинолента Эйзенштейна снималась на злобу дня, поэтому картину всё-таки следует считать субъективной. В европейских же докуменах о битве на Чудском озере повествуется лишь в Старшей ливонской рифмованной хронике (рижская пергаментная рукопись), которая, правда, дошла до нас только в рамках одного исторического источника середины XIV века.

Наибольшей же проблемой является лаконичность всех описаний. Самое подробное и цитируемое из них содержится в Первой новгородской летописи и едва ли насчитывает 100 слов.

Битва, обросшая мифами

Недосказанность в итоге породила возникновение вокруг Ледового побоища множества мифов. Главный из них – о сражении на замерзшем Чудском озере, под лед которого под тяжестью своего вооружения провалились рыцари Тевтонского ордена. Ни в одной из ранних летописей: ни в Новгородской, ни в Лаврентьевской, ни тем более в орденских записях - Хронике гроссмейстеров и Старшей ливонской рифмованной хронике, нет сведений о подобном фиаско иностранных воинов. Кроме того, в западных источниках фигурирует фраза «с обеих сторон убитые падали на траву». Историки в трактовке её расходятся, но не по существу: все специалисты согласны, что речь идёт либо о поле, либо о прибрежных зарослях пробивающегося из-подо льда камыша, но никак не о центре озера.

Наконец, отмечают эксперты, облачение русских дружинников весило не меньше, чем у их немецких противников. И уж если тонкий лёд водоёма не выдержал рыцарей, то он не выдержал бы и наших богатырей.

Преувеличиваются в наши дни и масштабы битвы. Советские историки оценивали численность русских войск на Чудском озере в 15-17 тысяч воинов, армию ордена - в 10-12 тысяч человек. Но при таком условии побоище должно было быть сопоставимо с крупнейшими сражениями Средневековья, и, соответственно, заслужило бы более красочного и подробного описания в летописях.

Благодаря средневековым источникам историки располагают лишь несколькими цифрами: в Первой новгородской летописи упоминается о 400 убитых и 50 пленных немцах, а в Ливонской рифмованной хронике - о 20 убитых и шестерых пленённых братьях. И эти данные, уверены историки, друг другу не сильно противоречат: говоря о братьях, летописец имел в виду только рыцарей, остальные же могли быть слугами и наёмниками - вместе с ними орденское войско как раз насчитывало бы несколько сот человек, что по меркам XIII века считалось серьёзной силой.

Для кого повседневность, для кого романтика

Но самое главное, что геополитическое значение Ледового побоища у нас, возможно, принято преувеличивать. Как утверждает специалист по Древней Руси Игорь Данилевский, даже современники не воспринимали битву как грандиозное событие. На век одного только князя Александра пришлись куда более значительные битвы - на Неве, за которую он и получил своё прозвище, а также в ходе Ордынского нашествия, по масштабам угрозы затмившего нападение тевтонцев. А уже после смерти князя произошло ещё одно важное сражение с немцами - Раковорская битва (1268 г.), по определению летописцев, «страшно побоище, яко не видали ни отци, ни деди».

Профессор Оксфордского университета Джон Феннел подчеркивает: «Александр делал только то, что многочисленные защитники Новгорода и Пскова делали до него и после него». Этим, вероятно, и объясняется отсутствие внятных описаний битвы на Чудском озере в иностранных источниках — таких походов и сражений за всю историю европейских орденов было много, и на Западе им не придают большого значения.

Зато для истории российского государства Ледовое побоище, несмотря на относительно скромный размах, стало событием знаковым, хотя и романтизированным.

Мистические места Подмосковья

Подмосковье может показаться обычным скоплением маленьких городков, пронизанным автомобильными и железными дорогами, изъезженным и исхоженным вдоль и поперек. Казалось бы, здесь не должно быть ничего неизвестного и необъяснимого, но это далеко не так. Количество мест в Подмосковье, славящихся своими странными происшествиями, явлениями и феноменами, трудно подсчитать.

Одним из самых известных мистических явлений Подмосковья является призрачный немецкий самолет. Поселок Ядрово, находящийся в Волоколамском районе, известен тем, что при чистом небе здесь можно услышать звук поршневого двигателя, а затем и увидеть немецкий истребитель «Мессершмитт», снижающийся для приземления.

Самолет выглядит призрачным и расплывчатым, но некоторые говорят, что им удалось рассмотреть летчика. Об этом самолете стало известно, когда его начали замечать военные локаторы. Самолет пытались сбить с земли и даже поднимали истребители. Один из них даже пролетел сквозь призрака безо всякого для себя вреда.

Поселок Ядрово

Поселок Ядрово Село Комягино окружено дачными поселками и тенистыми лесами, но родители не позволяют детям уходить с участков. Рассказывают, что в лесу здесь имеется некий Черный столб. Возле этого каменного монолита встают часы и путается компас. Те, кто набредает на Черный столб, могут после этого несколько дней блуждать, не в силах выбраться из леса.

При этом некоторые отмечают потом, что чувствуют себя более молодыми. Черный столб не имеет точного местонахождения. Он сам перемещается по лесу, и встреча с ним непредсказуема.

Село Комягино

Село Комягино Другие известные призраки Подмосковья даже попали на страницы книги Анатолия Рыбакова «Бронзовая птица». Царевна Софья, являвшаяся сводной сестрой Петра Первого, в 1682 году приказала заманить князя Хованского с сыном в Троицкий монастырь. Здесь они были схвачены и казнены в расположенном неподалеку болоте. Через некоторое время стали говорить, что на болоте разносятся неясные звуки, а потом появились и призраки убитых.

В наши дни князь с сыном бродят вдоль автомобильных дорог. Участок Старо-Ярославского шоссе в этом месте считается особенно аварийным. Аварии чаще всего случаются ночью, с часа до четырех утра. Многие проезжающие по шоссе видели странные темные фигуры. Рассказывали, что призраки останавливали машины и просили узнать в Москве причины своей казни. Они считают, что стали жертвами заговора князей Хитрова и Голицына. Причиной того, что князь с сыном не обрели упокоения, является то, что не было совершено захоронения по христианскому обычаю.

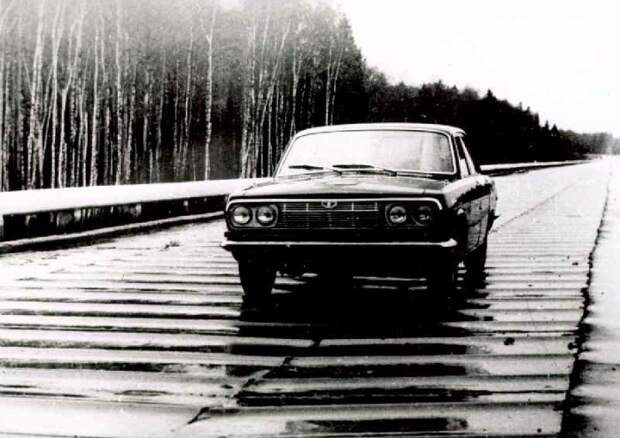

Самый дорогой серийный автомобиль советской эпохи: Желанная и недоступная «Волга» ГАЗ-24

Советская ГАЗ-24 стала новой эпохой для легендарного автозавода и визиткой развитого социализма. 24-я Волга выдалась принципиально новой концепцией машин, хотя изначально задумывалась наследницей 21-й модели и младшим братом правительственной «Чайки». Несмотря на обвинения в копировании американской модели Форда, ГАЗ-24 до сих пор остается узнаваемым в мире авто. А в истории советского автопрома — недоступной и всеми желанной мечтой.

Копия Форда?

К началу 60-х в СССР явно не хватало современных представительских авто. Привычная ГАЗ-21 с оленем на капоте смотрелась устаревшей. Хрущев, как водится, видел своей целью Америку не только догнать, но и перегнать. В 1959-м в Москве состоялась выставка американской техники, что подстегнуло новые разработки. Усилиями конструкторов Горьковского автозавода увидели свет первые эскизы новой «Волги» на базе 21-й предшественницы. До сих пор можно услышать версию о том, что советская «двадцатьчетверка» скопирована с Ford Falcon 62 года выпуска.

В общих чертах можно согласиться с поклонниками американского автопрома. Но в том лишь контексте, что стилистически большинство машин того времени отличались широкой кормой с массивным передом, огромным капотом и выдающейся решёткой радиатора. Кстати, последняя в случае с ГАЗ-24 досталась ей в наследство от 21-й «Волги». Так что говорить о копировании дизайна новой «Волги» с «Форда» — несправедливо.

Советский эталон: планы и реалии

Разрабатывать 24-ю Волгу в 1958-м начали сразу две группы опытных советских дизайнеров. К 1964-му конструкторы предложили шесть различных кузовов ГАЗ-24, которые заметно отличались внешним видом. В 1966-ом году модель автомобиля была утверждена, и началась подготовка к массовому производству. В 1967-м случился фальстарт, и Автоэкспорт объявил о готовности к выпуску нового престижного советского авто. Однако спровоцированный на Ближнем Востоке кризис (“Шестидневная война”) не позволил осуществить задуманное. Все заводские потенциалы переориентировали на срочный выпуск военной техники. Но уже в следующем году работу возобновили, и в 1968-м с конвейера сошла первая опытная партия в 32 машины. 15 июля 1970-го «Волга» ГАЗ-24 вышла на уровень серийного производства.

Изначально конструкторы предлагали комплектацию «Волги» четырьмя типами двигателей от 85 до 195 лошадиных сил. Рассматривалась и автоматическая коробка передач. Несмотря на то, что воплотить все задумки не удалось, на фоне остальных советских авто ГАЗ-24 смотрелся выигрышно. Разгон на заднем приводе до 100 км за 18 секунд считался удачей, а счастливые обладатели «двадцатьчетверки» из «золотой молодежи» отрабатывали на Волге бернаут (прогрев на месте задних шин). Второй модификацией стала «Волга»-«догонялка» с ее ревущим мотором в 5,7 л, позволяющим догнать любой имевшийся в СССР того времени автомобиль. Эта версия достигала 100-километровой отметки на спидометре за 12 сек, что казалось немыслимым.

Кто покупал Волгу-24

Новая «Волга» виделась каждому советскому человеку воплощением комфорта, показателем престижа и труднодостижимой мечтой. В 1970-м, с началом серийного производства автомобиля, купить его могли лишь партийные чиновники, директора магазинов, спекулянты и граждане «со связями». Простой водитель такую роскошь позволить себе не мог, даже если речь шла о базовой модели. Розничная цена ГАЗ-24 стартовала с девяти тысяч рублей, что в пересчете на сегодняшние деньги равняется 10 миллионам российских рублей. Версия с радиоприёмником и двигателем помощнее стоила уже 12 тыс. Но даже при наличии таких сумм и возможностей возникали препоны.

Например, приобрести белую и чёрную машину представлялось маловероятным — большая часть сразу отписывалась представителям правительственного аппарата и спецслужбам. Партийная элита предпочитала «Волги» цвета вороньего крыла. В 1980-м южане не торгуясь предлагали за такой экземпляр с солидной начинкой 40-50 тысяч. Народу доставались менее востребованные цвета. Относительно расцветок существовала народная классификация. Желтые машины назывались такси, серые, синие и бежевые оттенки – авто для низших руководителей и успешных частников, белая Волга указывала на руководителя среднего звена.

Приобрести новую Волгу простому человеку можно было только на крупном предприятии. Но для этого требовалось, помимо обладания крупной суммой, или быть почетным передовиком производства, или отстоять очередь в несколько лет. Существовал еще один путь – стать владельцем подержанного авто. Такие списывались из таксопарков, правительственных гаражей и станций скорой помощи. Но и там успевали, как правило, «свои».

«Волга»-вездеход Брежнева и зарубежный миф

Имелась 24-я «Волга» и у самого генсека. Для официальных выездов Леонид Брежнев, разумеется, использовал «Чайку». «Волга» же отводилась для душевных случаев, к примеру, охоты. Брежневский полноприводный экземпляр был оснащен мощным типом мотора, специальной трансмиссией и ходовой с УАЗа, потому как низкая тяжелая конструкция угрожала «сесть на брюхо» на бездорожье. Таких вездеходов по Союзу было всего пять.

Пользовалась спросом ГАЗ-24 и за границей. «Волгу» продавали в страны Ближневосточья, Скандинавию и даже в США, где она оценивалась около 7600 долларов. Но в американской среде спрос был невелик, потому как там хватало подобных отечественных конкурентов. Что касается государств соцлагеря, там «двадцатьчетверка» тоже слыла машиной элиты. На «Волге» массово передвигались партийцы и сотрудники спецслужб. История даже сохранила миф о черной «Волге», который пересказывался в Чехословакии, Венгрии и Болгарии периода 70-х. Якобы по зарубежным дорогам неспешно передвигался наглухо тонированный советский автомобиль с кэгэбэшниками. Останавливаясь возле нужного человека, агенты задавали традиционный вопрос «Сколько времени?», после чего жертва исчезала бесследно.

Этот артефакт возрастом 100 миллионов лет озадачил ученых

Неуместный артефакт — это имя, данное объекту, который бросает вызов традиционной науке своим простым присутствием. Их довольно много, и все они были найдены в месторождениях, которые намного старше человечества.

Некоторые из них были найдены в кусках угля, другие — в глубоких шахтах. Материалу вокруг них были сотни миллионов лет, и их происхождение остается без ответа.

Этот молот был найден местной супружеской парой, когда они гуляли по течению Красного ручья недалеко от Лондона.

Они заметили любопытный кусок рыхлого камня с вбитым в него кусочком дерева и забрали его с собой. Это оставалось незамеченным, пока их сын десять лет спустя не расколол камень.

К их удивлению, в камне был заключен современный молот. Он начал привлекать внимание в 1980-х и с тех пор озадачивает мир.

Металлический молоток имеет длину примерно 6 дюймов (15 сантиметров) и диаметр 1 дюйм (25 мм), что позволяет предположить, что этот молоток использовался не для тяжелых работ , а для тонкой работы или мягкого металла.

По словам геологов, исследовавших объект, возраст горной породы вокруг него более 100 миллионов лет. Металл подвергся нескольким испытаниям. Сложные электронные микроскопы показали, что он на 96,6% состоит из железа и был выкован.

Рукоятка также указала на подлинность молотка. Древесина, из которой она была сделана, окаменела, и известно, что этот процесс занимает много времени.

Другой вопрос возникает из-за царапины, сделанной в 1942 году, когда скала была расколота. Царапина обнажила голый металл под слоем ржавчины. За более чем 70 лет этот незащищенный металл не подвергся коррозии, несмотря на то, что молоток был сделан из железа.

Когда исследователи изучили внутреннюю часть ручки, загадок только добавилось. Выяснилось, что она превратился в пористый уголь.

Окаменелая древесина образуется, когда текущая вода постоянно заменяет частицы древесины минералами, но уголь образуется в других условиях, обычно требующих огня и / или высокого давления. Не существует известного процесса, посредством которого карбонизация и окаменение могли бы происходить одновременно.

Люди предложили множество объяснений происхождения этого неуместного артефакта. Некоторые говорят, что это розыгрыш, но возраст камня и окаменелой ручки невозможно подделать.

Другие говорят, что его потеряли эоны, либо пришельцы, либо люди, путешественники во времени. Некоторые люди говорят, что этот молот свидетельствует о присутствии людей и что мы живем на этой планете гораздо дольше, чем принято в традиционной науке.

Ни одна из этих теорий не обоснована, поэтому, если кто-нибудь придумает подходящее объяснение, владельцы молота будут рады его услышать.

Свежие комментарии