Олег Капцов

Когда у России появится сильный флот

Вступление в строй очередной «Вирджинии» и «Арли Берка» встречается заявлением об отсутствии необходимости у России соревноваться с по числу кораблей с исконно морскими державами.

Континентальной стране флот не нужен и много кораблей иметь ни к чему. Тезис хороший, правильный, но изначально содержит ошибку. «Континентальная держава» неожиданно для всех обладает четырьмя флотами на всех сторонах света!

И здесь начинается самое интересное.

Что ж, не числом, так умением. Если флот наших «партнеров» регулярно усиливается кораблями 1 ранга, было бы справедливыми узреть строительство хотя бы одного эсминца для ВМФ России, раз в несколько лет. Насколько оправданно подобное ожидание? По-моему, более чем! Иначе, когда на табло 60:0, ни о каком реальном соперничестве не может иди речи.

Реляции о наращивании присутствия ВМФ в Мировом океане круто расходятся с действительностью. Число кораблей не соответствует заявлениям.

Флот — это прежде всего корабли, а не разговоры. Оцените масштабы перевооружения других стран за последние 5 лет. И это далеко не самые значимые участники!

Итальянский флот пополнился 5 фрегатами (6700 тонн) с системами ПВО/ПРО большой дальности. Важный технический аспект, определяющий сложность конструкций и их значение. Выполнив план по FREMM, итальянцы немедленно заложили следующее поколение фрегатов (эсминцев) — типа PPA. С такими темпами и следованию графикам к середине 2020-х число современных итальянских кораблей 1 ранга смело перешагнет рубеж в 15 единиц.

В далекой солнечной Индии за период 2015-2019 гг. были введены в строй 2 ракетных эсминца «Тип 15А» и заложены еще 4, более крупных и совершенных «Тип 15B» «Вишакапатнам» (8000 т). К настоящему времени все они спущены на воду.

Британия, давно утратившая амбиции великой морской державы, в период 2015-2019 гг. ввела в строй авианосец «Куин Элизабет» и пару быстроходных кораблей комплексного снабжения типа «Тайд» (39 000 тонн). Активное строительство эсминцев в этот период не велось — на рубеже 2010-х гг. «Ройял Нэви» уже получил шестерку «Дэрингов». Следующим поколением боевых кораблей 1 ранга должны стать фрегаты типа «Сити» (8000 тонн), головной из которых был заложен в 2017 г.

Отечественный флот находится где-то на уровне флотов региональных держав и компактных европейских ВМС. Все, что имеем за уходящее десятилетие в списках новоприбывших кораблей 1 ранга (или причисленных к таковым, за неимением других), — 5 фрегатов «Адмиральской серии».

ВМФ стойко удерживает позиции только за счет подводных сил, но о каком-либо «восстановлении» и «растущей российской угрозе» говорить слишком рано. За предыдущую «пятилетку» в боевой состав не вступила ни одна атомная ПЛ.

Флот Великобритании за аналогичный период пополнился двумя подводными атомоходами типа «Эстьют».

ВМС Индии в 2016 году с большими сложностями получили «Арихант», свой первенец атомного подводного кораблестроения. Наряду с «Арихантом» в составе ВМС эксплуатируется российская многоцелевая ПЛА К-152 «Нерпа», взятая в лизинг на 10 лет. Рассматривается вопрос о финансировании восстановительного ремонта с последующей передачей ВМС Индии следующей подлодки (вероятно, К-322 «Кашалот», уже много лет находящейся на Амурском ССЗ в ожидании решения о её судьбе). Отставание в технологиях компенсируется острым желанием иметь современный флот. Индийцы используют любую возможность, и, надо отдать им должное, достигают поставленных результатов.

Италия никогда не имела кораблей с ядерными силовыми установками. Но она единственная среди упомянутых сторон, кто обладает технологиями строительства неатомных подлодок с воздухонезависимым двигателем. Современные НАПЛ типа «Тодаро», строящиеся на верфи «Финкантьери», — достаточно продвинутые боевые машины, не уступающие атомоходам в ограниченных масштабах Средиземного моря.

О том, сколько подлодок успели ввести в строй ведущие морские державы, в данном контексте упоминать не приходится. Во избежание попадания под статью об «оскорблении чувств».

В мире наблюдается тенденция на сокращение сроков постройки кораблей — с опережением графика, чему способствует рост производительности труда вкупе с желанием подрядчиков поскорее выполнить свои обязательства и получить прибыль.

(Новости о ходе строительстве универсального десантного корабля L 400, Anadolu, Турция.)

Однако наша ОСК имеет собственные традиции, от которых не собирается отступать и впредь. Движение любых сроков — только вперед!

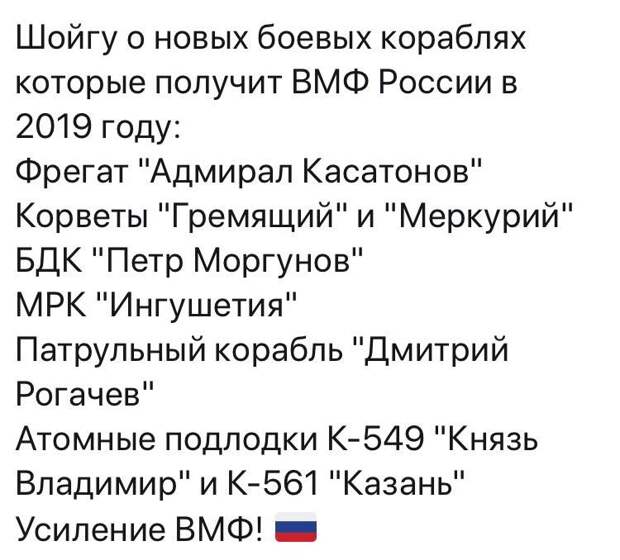

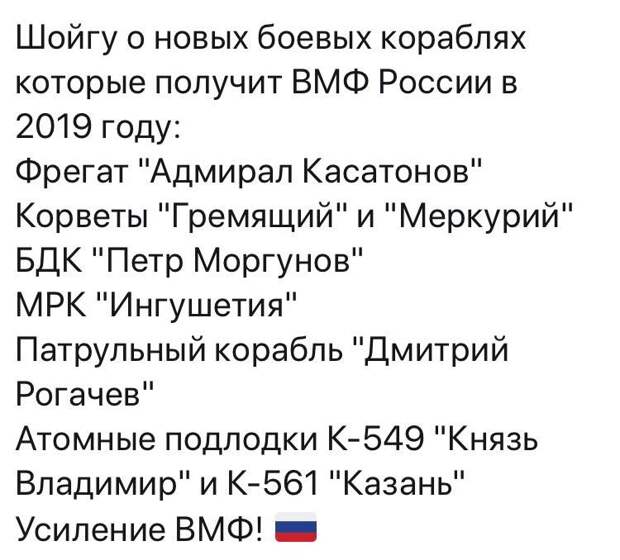

Легенда у этой истории такова. «Адмирал Касатонов» был заложен в 2009, спущен на воду в 2014 и с тех пор из года в год «усиливает» боевой состав ВМФ. Не успевает по срокам и сдвигается вправо. Корвет «Гремящий» строится с 2012 года. Как бы уже пора — семь лет для сторожевого корабля ближней зоны. Другой корвет — «Меркурий» заложили в 2016, и в данный список он был внесен явно по ошибке. Его плановое вступление в строй — 2021.

Многоцелевая ПЛА 4-го поколения К-561 «Казань», вторая в серии после головного «Северодвинска». Восемь лет с момента закладки до спуска на воду (2017). Еще три года на достройку и испытания. Передача флоту перенесена с 2019 на 2020-й.

Сроки постройки не просто долгие. Они иррациональные. За такие результаты можно привлекать к ответственности весь топ-менеджмент ОСК. И там будут реальные сроки, равные тем срокам, за которые строились корабли.

Верю, найдутся те, кто скажет: испытания важны. Нельзя передавать флоту неготовые и непроверенные корабли.

Но, господа… тут такое дело. Если у нас будут строить корабли и подлодки по десятку лет, а потом еще годами проводить испытания, военная техника неизбежно устареет до вступления в строй. Можно уверенно говорить, что ТАКИЕ сроки постройки/достройки/испытаний — порочная практика и в ней отсутствует всякий положительный смысл.

Впрочем, есть примеры и покруче. МРК «Каракурт», 800 тонн водоизмещения, планируют строить по три-четыре года, с постоянным нарастанием сроков! При том, что на них нет НИ-ЧЕ-ГО. Ни дорогостоящих и сложных систем ПВО/ПРО, позволяющих «сразить летящую пулю другой пулей», ни мегаваттных радаров, ни сложной и чувствительной гидроакустики. Что ожидать от 800 тонн?

Удивительные парадоксы, сопровождающие реализацию проектов военного кораблестроения (и сферу ОПК в целом) имеют свое объяснение в виде уголовной статьи. И это не «предательство». Это более банальная статья 160 «Присвоение или растрата».

Уже давно понятно, что в структуре оборонки не бывает приказов и поручений, есть только заказы. Руководители всех уровней исполняют поручения вышестоящих лиц с единственным намерением — увеличить долю собственной прибыли при реализации каждого проекта. Если на прибыль уйдет весь объем выделенных средств, то не беда — проект просто забросят. И перейдут к рассмотрению следующего «коммерческого предложения».

Никакой иной мотивации у «эффективных менеджеров» нет. Именно такой они видят свою задачу. Ответственность? Своих не бросают.

Невероятные сроки строительства. Отсутствие серийных единиц. По флоту — разнобой типов кораблей и вооружений на фоне безответственных обещаний о самом невероятном, фантастическом оружии. Кто ответит за слова о создании 200-узловых торпед с искусственным интеллектом, о разработке субмарин пятого поколения (когда на практике едва осилили пару МАПЛ 4-го поколения), 9-маховой крылатой ракеты и прочей околонаучной чепухи?..

Когда приближается срок, следуют привычные отговорки. Отсутствие верфей, отсутствие технологий, отсутствие кадров, наконец, отсутствие средств. Выглядит несерьезно.

Та же верфь — не уникальное природное явление, подобное полуострову Крым. Верфи имеют свойство возводиться за достаточно короткий срок.

Россия способна построить космодром посреди сибирской глуши и стадион «Зенит-Арена» с подвижным полем массой 7000 тонн. Но почему-то оказывается бессильна перед строительством 300-метрового слипа или крытого эллинга с мостовым краном. На территории уже существующих судостроительных производств со всеми подведенными коммуникациями. Благо отечественные предприятия такого рода не имеют проблем с территорией — все они создавались по расчетам военного времени, с рассредоточенной инфраструктурой по площади в 10 раз большей, чем у зарубежных верфей военного назначения.

Вместо этого уже 30 лет твердят об оставшихся верфях в Николаеве, «единственном месте, где могли строиться авианосцы».

Строительство танкера «Санкт-Петербург» проекта 114К класса «Афрамакс» на судостроительном комплексе «Звезда». Дедвейт: 114000 тонн. Главные размерения: длина — 250 м, ширина — 44 м, осадка — 15 м

Или про отсутствие кадров. Конечно, их нет. Зачем много кадров при обозначенных объемах закупок военной техники? Что Су-57, что «Армата», что суперфрегат «Горшков». С поставленным объемом работ успешно справится горстка специалистов.

Всех обозначенных проблем не существует. Существует лишь нежелание производить «не имеющую аналогов» технику в сколь-нибудь заметных объемах. Потому что это сократит норму прибыли.

Любые планы и основанные на них экспертные расчеты — сколько кораблей при имеющихся темпах обновления окажется в составе флота к 20-му году, не имеют смысла. К слову, расчеты те выглядят очень плохо. Хуже только расчеты Роскосмоса о базе на Луне.

Эксперты полагают, что, если корвет или фрегат в существующих условиях строятся в среднем 7-10 лет, то эсминец «Лидер» будет строиться еще дольше. Слишком долго, чтобы обеспечивать своевременную замену списываемым кораблям 1 ранга. А сроки постройки авианосца могут вообще затянуться до конца века.

Господа, это ничто. Существующие темпы строительства корветов-фрегатов — имитация деятельности. Флот сверхдержавы так не строится. Темпы строительства искусственно замедляются/прерываются/останавливаются по известным (уже упомянутым) системным причинам.

Прошло достаточно времени, чтобы осознать, что все обещания и планы последних десятилетий были не просто нарушены. Они были буквально вывернуты наизнанку!

Заявление о появлении 8 «Ясеней» до 2020 года сразу звучало слишком нереалистично. Но вряд ли кто мог представить тогда, что по результатам великого и ужасного ГОЗ, к указанному сроку в действующем составе ВМФ будет всего ОДНА многоцелевая лодка 4-го поколения. Вся та же К-560 "Северодвинск".

Законы логики неумолимы — если не строить кораблей, их и не будет. Флот со временем поредеет до размеров прибрежной флотилии, способной выполнять пограничные и природоохранные функции. А потом и вовсе исчезнет. То же самое произойдет, если имитировать перевооружение, передавая ВМФ по одному кораблю раз в несколько лет. Для страны с четырьмя флотами и амбициями мирового масштаба!

Но это если продолжат вместо дел говорить красивые слова.

Если ключевые фигуры в государстве и ВПК действительно решат, что стране нужен военный флот, этот флот будет строиться совсем другими темпами. И будет обязательно построен! Все необходимые возможности, средства и технологии у нас имеются, и будут только развиваться впредь. А если потребуется иностранная помощь и комплектующие, стесняться не станем. Тех, кто добивается своих целей, не судят. Их уважают.

На этой оптимистичной ноте разрешите откланяться, предоставив читателям возможность выразить свое мнение.

Континентальной державе флот не нужен

Континентальной стране флот не нужен и много кораблей иметь ни к чему. Тезис хороший, правильный, но изначально содержит ошибку. «Континентальная держава» неожиданно для всех обладает четырьмя флотами на всех сторонах света!

И здесь начинается самое интересное.

Что ж, не числом, так умением. Если флот наших «партнеров» регулярно усиливается кораблями 1 ранга, было бы справедливыми узреть строительство хотя бы одного эсминца для ВМФ России, раз в несколько лет. Насколько оправданно подобное ожидание? По-моему, более чем! Иначе, когда на табло 60:0, ни о каком реальном соперничестве не может иди речи.

Реляции о наращивании присутствия ВМФ в Мировом океане круто расходятся с действительностью. Число кораблей не соответствует заявлениям.

Флот — это прежде всего корабли, а не разговоры. Оцените масштабы перевооружения других стран за последние 5 лет. И это далеко не самые значимые участники!

Итальянский флот пополнился 5 фрегатами (6700 тонн) с системами ПВО/ПРО большой дальности. Важный технический аспект, определяющий сложность конструкций и их значение. Выполнив план по FREMM, итальянцы немедленно заложили следующее поколение фрегатов (эсминцев) — типа PPA. С такими темпами и следованию графикам к середине 2020-х число современных итальянских кораблей 1 ранга смело перешагнет рубеж в 15 единиц.

В далекой солнечной Индии за период 2015-2019 гг. были введены в строй 2 ракетных эсминца «Тип 15А» и заложены еще 4, более крупных и совершенных «Тип 15B» «Вишакапатнам» (8000 т). К настоящему времени все они спущены на воду.

Британия, давно утратившая амбиции великой морской державы, в период 2015-2019 гг. ввела в строй авианосец «Куин Элизабет» и пару быстроходных кораблей комплексного снабжения типа «Тайд» (39 000 тонн). Активное строительство эсминцев в этот период не велось — на рубеже 2010-х гг. «Ройял Нэви» уже получил шестерку «Дэрингов». Следующим поколением боевых кораблей 1 ранга должны стать фрегаты типа «Сити» (8000 тонн), головной из которых был заложен в 2017 г.

Почетное 10-е место?

Отечественный флот находится где-то на уровне флотов региональных держав и компактных европейских ВМС. Все, что имеем за уходящее десятилетие в списках новоприбывших кораблей 1 ранга (или причисленных к таковым, за неимением других), — 5 фрегатов «Адмиральской серии».

ВМФ стойко удерживает позиции только за счет подводных сил, но о каком-либо «восстановлении» и «растущей российской угрозе» говорить слишком рано. За предыдущую «пятилетку» в боевой состав не вступила ни одна атомная ПЛ.

Флот Великобритании за аналогичный период пополнился двумя подводными атомоходами типа «Эстьют».

ВМС Индии в 2016 году с большими сложностями получили «Арихант», свой первенец атомного подводного кораблестроения. Наряду с «Арихантом» в составе ВМС эксплуатируется российская многоцелевая ПЛА К-152 «Нерпа», взятая в лизинг на 10 лет. Рассматривается вопрос о финансировании восстановительного ремонта с последующей передачей ВМС Индии следующей подлодки (вероятно, К-322 «Кашалот», уже много лет находящейся на Амурском ССЗ в ожидании решения о её судьбе). Отставание в технологиях компенсируется острым желанием иметь современный флот. Индийцы используют любую возможность, и, надо отдать им должное, достигают поставленных результатов.

Италия никогда не имела кораблей с ядерными силовыми установками. Но она единственная среди упомянутых сторон, кто обладает технологиями строительства неатомных подлодок с воздухонезависимым двигателем. Современные НАПЛ типа «Тодаро», строящиеся на верфи «Финкантьери», — достаточно продвинутые боевые машины, не уступающие атомоходам в ограниченных масштабах Средиземного моря.

О том, сколько подлодок успели ввести в строй ведущие морские державы, в данном контексте упоминать не приходится. Во избежание попадания под статью об «оскорблении чувств».

Мы успевали к сроку, но потом опоздали…

В мире наблюдается тенденция на сокращение сроков постройки кораблей — с опережением графика, чему способствует рост производительности труда вкупе с желанием подрядчиков поскорее выполнить свои обязательства и получить прибыль.

«В настоящее время верфь ведет строительство УДК с некоторым опережением графика и не исключает передачу его ВМС Турции уже в 2020 году вместо запланированного 2021».

(Новости о ходе строительстве универсального десантного корабля L 400, Anadolu, Турция.)

Однако наша ОСК имеет собственные традиции, от которых не собирается отступать и впредь. Движение любых сроков — только вперед!

Постер начала 2019 года как яркий пример новостей об усилении флота

Легенда у этой истории такова. «Адмирал Касатонов» был заложен в 2009, спущен на воду в 2014 и с тех пор из года в год «усиливает» боевой состав ВМФ. Не успевает по срокам и сдвигается вправо. Корвет «Гремящий» строится с 2012 года. Как бы уже пора — семь лет для сторожевого корабля ближней зоны. Другой корвет — «Меркурий» заложили в 2016, и в данный список он был внесен явно по ошибке. Его плановое вступление в строй — 2021.

Многоцелевая ПЛА 4-го поколения К-561 «Казань», вторая в серии после головного «Северодвинска». Восемь лет с момента закладки до спуска на воду (2017). Еще три года на достройку и испытания. Передача флоту перенесена с 2019 на 2020-й.

Сроки постройки не просто долгие. Они иррациональные. За такие результаты можно привлекать к ответственности весь топ-менеджмент ОСК. И там будут реальные сроки, равные тем срокам, за которые строились корабли.

Оправдания не принимаются

Верю, найдутся те, кто скажет: испытания важны. Нельзя передавать флоту неготовые и непроверенные корабли.

Но, господа… тут такое дело. Если у нас будут строить корабли и подлодки по десятку лет, а потом еще годами проводить испытания, военная техника неизбежно устареет до вступления в строй. Можно уверенно говорить, что ТАКИЕ сроки постройки/достройки/испытаний — порочная практика и в ней отсутствует всякий положительный смысл.

Впрочем, есть примеры и покруче. МРК «Каракурт», 800 тонн водоизмещения, планируют строить по три-четыре года, с постоянным нарастанием сроков! При том, что на них нет НИ-ЧЕ-ГО. Ни дорогостоящих и сложных систем ПВО/ПРО, позволяющих «сразить летящую пулю другой пулей», ни мегаваттных радаров, ни сложной и чувствительной гидроакустики. Что ожидать от 800 тонн?

Удивительные парадоксы, сопровождающие реализацию проектов военного кораблестроения (и сферу ОПК в целом) имеют свое объяснение в виде уголовной статьи. И это не «предательство». Это более банальная статья 160 «Присвоение или растрата».

Простое объяснение сложных материй

Уже давно понятно, что в структуре оборонки не бывает приказов и поручений, есть только заказы. Руководители всех уровней исполняют поручения вышестоящих лиц с единственным намерением — увеличить долю собственной прибыли при реализации каждого проекта. Если на прибыль уйдет весь объем выделенных средств, то не беда — проект просто забросят. И перейдут к рассмотрению следующего «коммерческого предложения».

Никакой иной мотивации у «эффективных менеджеров» нет. Именно такой они видят свою задачу. Ответственность? Своих не бросают.

Невероятные сроки строительства. Отсутствие серийных единиц. По флоту — разнобой типов кораблей и вооружений на фоне безответственных обещаний о самом невероятном, фантастическом оружии. Кто ответит за слова о создании 200-узловых торпед с искусственным интеллектом, о разработке субмарин пятого поколения (когда на практике едва осилили пару МАПЛ 4-го поколения), 9-маховой крылатой ракеты и прочей околонаучной чепухи?..

Когда приближается срок, следуют привычные отговорки. Отсутствие верфей, отсутствие технологий, отсутствие кадров, наконец, отсутствие средств. Выглядит несерьезно.

Верфь — не уникальное природное явление

Та же верфь — не уникальное природное явление, подобное полуострову Крым. Верфи имеют свойство возводиться за достаточно короткий срок.

Россия способна построить космодром посреди сибирской глуши и стадион «Зенит-Арена» с подвижным полем массой 7000 тонн. Но почему-то оказывается бессильна перед строительством 300-метрового слипа или крытого эллинга с мостовым краном. На территории уже существующих судостроительных производств со всеми подведенными коммуникациями. Благо отечественные предприятия такого рода не имеют проблем с территорией — все они создавались по расчетам военного времени, с рассредоточенной инфраструктурой по площади в 10 раз большей, чем у зарубежных верфей военного назначения.

Вместо этого уже 30 лет твердят об оставшихся верфях в Николаеве, «единственном месте, где могли строиться авианосцы».

Строительство танкера «Санкт-Петербург» проекта 114К класса «Афрамакс» на судостроительном комплексе «Звезда». Дедвейт: 114000 тонн. Главные размерения: длина — 250 м, ширина — 44 м, осадка — 15 м

Или про отсутствие кадров. Конечно, их нет. Зачем много кадров при обозначенных объемах закупок военной техники? Что Су-57, что «Армата», что суперфрегат «Горшков». С поставленным объемом работ успешно справится горстка специалистов.

Всех обозначенных проблем не существует. Существует лишь нежелание производить «не имеющую аналогов» технику в сколь-нибудь заметных объемах. Потому что это сократит норму прибыли.

Перспективы имеются, прогноз положительный

Любые планы и основанные на них экспертные расчеты — сколько кораблей при имеющихся темпах обновления окажется в составе флота к 20-му году, не имеют смысла. К слову, расчеты те выглядят очень плохо. Хуже только расчеты Роскосмоса о базе на Луне.

Эксперты полагают, что, если корвет или фрегат в существующих условиях строятся в среднем 7-10 лет, то эсминец «Лидер» будет строиться еще дольше. Слишком долго, чтобы обеспечивать своевременную замену списываемым кораблям 1 ранга. А сроки постройки авианосца могут вообще затянуться до конца века.

Господа, это ничто. Существующие темпы строительства корветов-фрегатов — имитация деятельности. Флот сверхдержавы так не строится. Темпы строительства искусственно замедляются/прерываются/останавливаются по известным (уже упомянутым) системным причинам.

Прошло достаточно времени, чтобы осознать, что все обещания и планы последних десятилетий были не просто нарушены. Они были буквально вывернуты наизнанку!

Заявление о появлении 8 «Ясеней» до 2020 года сразу звучало слишком нереалистично. Но вряд ли кто мог представить тогда, что по результатам великого и ужасного ГОЗ, к указанному сроку в действующем составе ВМФ будет всего ОДНА многоцелевая лодка 4-го поколения. Вся та же К-560 "Северодвинск".

Это имитация деятельности

Законы логики неумолимы — если не строить кораблей, их и не будет. Флот со временем поредеет до размеров прибрежной флотилии, способной выполнять пограничные и природоохранные функции. А потом и вовсе исчезнет. То же самое произойдет, если имитировать перевооружение, передавая ВМФ по одному кораблю раз в несколько лет. Для страны с четырьмя флотами и амбициями мирового масштаба!

Но это если продолжат вместо дел говорить красивые слова.

Если ключевые фигуры в государстве и ВПК действительно решат, что стране нужен военный флот, этот флот будет строиться совсем другими темпами. И будет обязательно построен! Все необходимые возможности, средства и технологии у нас имеются, и будут только развиваться впредь. А если потребуется иностранная помощь и комплектующие, стесняться не станем. Тех, кто добивается своих целей, не судят. Их уважают.

На этой оптимистичной ноте разрешите откланяться, предоставив читателям возможность выразить свое мнение.

=0=0=

Наибольшая глубина погружения подлодок ВМФ России, ВМС США и Японии

Факт существования батискафа, сумевшего покорить глубочайшую бездну, свидетельствует о технической возможности создания обитаемых аппаратов для погружений на любые глубины.

Почему же ни одна из современных подлодок и близко не способна погрузиться — даже на 1000 метров?

Полвека назад собранный из подручных средств стандартной стали и плексигласа батискаф достиг дна Марианской впадины. И мог бы продолжить свое погружение, если бы в природе встречались большие глубины. Безопасная расчетная глубина для «Триеста» составляла 13 километров!

Свыше 3/4 площади Мирового океана приходится на абиссальную зону: океанское ложе с глубинами свыше 3000 м. Подлинный оперативный простор для подводного флота! Почему никто не использует эти возможности?

Покорение больших глубин никак не связано с прочностью корпуса «Акул», «Бореев» и «Вирджиний». Проблема заключается в другом. И пример с батискафом «Триест» здесь совершенно ни при чем.

Батискаф — это «поплавок». Цистерна с бензином, с закрепленной под ней гондолой экипажа. При принятии на борт балласта конструкция обретает отрицательную плавучесть и погружается в глубину. При сбрасывании балласта — возвращается на поверхность.

В отличие от батискафов, подводным лодкам требуется в течение одного погружения многократно изменять глубину нахождения под водой. Иначе говоря, подводный корабль обладает способностью многократно изменять запас плавучести. Это достигается путём заполнения забортной водой балластных цистерн, которые при всплытии продуваются воздухом.

Обычно на лодках применяются три воздушные системы: воздух высокого давления (ВВД), среднего (ВСД) и низкого давления (ВНД). К примеру, на современных американских атомоходах запасы сжатого воздуха хранятся в баллонах под давлением 4500 фунтов на кв. дюйм. Или, по-человечески, примерно 315 кг/см2. Однако ни одна из систем-потребителей сжатого воздуха не использует ВВД напрямую. Резкие перепады давления вызывают интенсивное обмерзание и закупорку арматуры, одновременно создавая опасность компрессионных вспышек паров масла в системе. Повсеместное применение ВВД под давлением свыше 300 атм. создало бы недопустимые опасности на борту субмарины.

ВВД через систему редукционных клапанов поступает к потребителям в виде ВСД под давлением 3000 фн. на кв. дюйм (примерно 200 кг/см2). Именно таким воздухом продуваются цистерны главного балласта. Для обеспечения работы остальных механизмов лодки, запуска оружия, а также продувания дифферентных и уравнительных цистерн применяется «рабочий» воздух под еще более низким давлением около 100-150 кг/см2.

И здесь в действие вступают законы драматургии!

На глубине 1500 м давление составляет 150 атм. На глубине 2000 м давление 200 атм. Это как раз соответствует максимальному значению ВСД и ВНД в системах подводных лодок.

Ситуация усугубляется ограниченными объемами сжатого воздуха на борту. Особенно после продолжительного нахождения лодки под водой. На глубине 50 метров имеющихся запасов может быть достаточно для вытеснения воды из балластных цистерн, но на глубине 500 метров этого хватит лишь для продувания 1/5 их объема. Большие глубины — всегда риск, и там требуется действовать с предельной осторожностью.

В наши дни существует практическая возможность создания подлодки с корпусом, рассчитанным на глубину погружения 5000 метров. Но для продувания цистерн на такой глубине потребовался бы воздух под давлением свыше 500 атмосфер. Сконструировать трубопроводы, клапаны и арматуру, рассчитанные под такое давление, при сохранении их разумной массы и исключения всех связанных опасностей на сегодняшний день является технически неразрешимой задачей.

Современные подлодки строятся по принципу разумного баланса характеристик. Зачем делать высокопрочный корпус, выдерживающий давление километровой толщи воды, если системы всплытия рассчитаны на гораздо меньшие глубины. Погрузившись на километр, подлодка будет обречена в любом случае.

Однако в этой истории имеются свои герои и отверженные.

Корпуса американских лодок на протяжении полувека делаются из одного сплава HY-80 с весьма посредственными характеристиками. High-yield-80 = сплав повышенной прочности с пределом текучести 80 000 фунтов на кв. дюйм, что соответствует значению 550 МПа.

Многие эксперты выражают сомнения в адекватности такого решения. Из-за слабого корпуса лодки неспособны в полной мере использовать возможности систем всплытия. Которые позволяют продувание цистерн на значительно больших глубинах. По оценкам, рабочая глубина погружения (глубина, на которой лодка может находиться длительное время, совершая любые маневры) для американских субмарин не превышает 400 метров. Предельная глубина — 550 метров.

Применение HY-80 позволяет удешевить и ускорить сборку корпусных конструкций, среди преимуществ всегда назывались хорошие сварочные качества этой стали.

Для ярых скептиков, которые немедленно заявят, что флот «вероятного противника» массово пополняется небоеспособным хламом, нужно заметить следующее. Те различия в темпах кораблестроения между Россией и США обусловлены не столько применением более качественных сортов стали для наших подлодок, сколько другими обстоятельствами. Ну да ладно.

За океаном всегда полагали, что супергерои не нужны. Подводное оружие должно быть максимально надежным, тихим и многочисленным. И в этом есть доля правды.

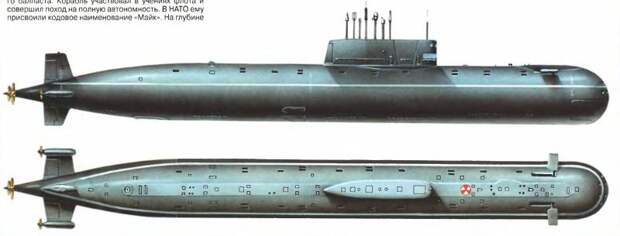

Неуловимый «Майк» (К-278 по классификации НАТО) установил абсолютный рекорд глубины погружения среди подводных лодок — 1027 метров.

Предельная глубина погружения «Комсомольца» по расчетам составляла 1250 м.

Среди главных отличий конструкции, несвойственных другим отечественным подлодкам, — 10 бескингстонных цистерн, размещенных внутри прочного корпуса. Возможность стрельбы торпедами с больших глубин (до 800 метров). Всплывающая спасательная капсула. И главная изюминка — аварийная система продувания цистерн с помощью газогенераторов.

Реализовать все заложенные преимущества позволил корпус, изготовленный из титанового сплава.

Сам по себе титан не являлся панацеей при покорении морских глубин. Главным при создании глубоководного «Комсомольца» были качество сборки и форма прочного корпуса с минимумом отверстий и ослабленных мест.

Титановый сплав 48-Т с пределом текучести 720 МПа лишь незначительно превосходил по прочности конструкционную сталь HY-100 (690 МПа), из которой изготавливались подлодки «СиВулф».

Другие описываемые «преимущества» титанового корпуса в виде малых магнитных свойств и его меньшей подверженности коррозии сами по себе не стоили затраченных средств. Магнитометрия никогда не являлась приоритетным способом обнаружения лодок; под водой все решает акустика. А проблема морской коррозии уже лет двести решается более простыми методами.

Титан с точки зрения отечественного подводного кораблестроения обладал ДВУМЯ реальными преимуществами:

а) меньшей плотностью, что означало более легкий корпус. Появившиеся резервы тратились на другие статьи нагрузки, например, ГЭУ большей мощности. Неслучайно подлодки с титановым корпусом (705(К) «Лира», 661 «Анчар», «Кондор» и «Барракуда») строились как покорители скорости.;

б) Среди всех высокопрочных сталей и сплавов титановый сплав 48-Т оказался наиболее технологичным в обработке и при сборке корпусных конструкций.

«Наиболее технологичный» — не значит простой. Но сварочные качества титана хотя бы позволяли производить сборку конструкций.

За океаном имели более оптимистичный взгляд на применение сталей. Для изготовления корпусов новых подлодок XXI века была предложена высокопрочная сталь марки HY-100. В 1989 году в Штатах заложили головной «СиВулф». Спустя два года оптимизма поубавилось. Корпус «СиВулфа» пришлось разобрать на иголки и начинать работу заново.

В настоящее время многие проблемы решены, и стальные сплавы, эквивалентные по свойствам HY-100, находят более широкое применение в кораблестроении. По некоторым данным, подобная сталь (WL = Werkstoff Leistungsblatt 1.3964) применяется при изготовлении прочного корпуса немецких неатомных подлодок «Тип 214».

Существуют еще более прочные сплавы для изготовления корпусов, например, стальной сплав HY-130 (900 МПа). Но из-за плохих сварочных свойств корабелы считали применение HY-130 невозможным.

Пока не поступили новости из Японии.

Как утверждает старая пословица: «Что бы вы ни умели делать хорошо, всегда найдется азиат, который делает это лучше».

В открытых источниках присутствует крайне мало информации о характеристиках японских боевых кораблей. Однако экспертов не останавливают ни языковой барьер, ни параноидальная секретность, свойственная вторым по силе ВМС в мире.

Из доступной информации следует, что самураи наряду с иероглифами широко используют английские обозначения. В описании подлодок присутствует сокращение NS (Naval Steel — военно-морская сталь), сочетаемая с цифровыми индексами 80 или 110.

В метрической системе счисления «80» при обозначении марки стали, скорее всего, означает предел текучести 800 МПа. Более прочная сталь NS110 имеет предел текучести 1100 МПа.

С точки зрения американца, стандартная для японских подлодок сталь носит обозначение HY-114. Более качественная и прочная — HY-156.

«Кавасаки» и «Мицубиси Хэви Индастриз» без всяких громких обещаний и «Посейдонов» научились изготавливать корпуса из материалов, ранее считавшихся несваримыми и невозможными при постройке подлодок.

Приведенные данные соответствуют устаревшим субмаринам с воздухонезависимой установкой типа «Оясио». В составе флота 11 единиц, из которых две самые старые, вступившие в строй в 1998-1999 гг., переведены в разряд учебных.

«Оясио» имеет смешанную двухкорпусную конструкцию. Наиболее логичное предположение — центральная секция (прочный корпус) изготовлена из наиболее прочной стали NS110, в носовой и кормовой частях лодки применяется двухкорпусная конструкция: легкая обтекаемая оболочка из NS80 (давление внутри = давлению снаружи), прикрывающая цистерны главного балласта, вынесенные за пределы прочного корпуса.

Современные японские субмарины типа «Сорю» считаются улучшенными «Оясио» с сохранением основных конструктивных решений, доставшийся им от предшественников.

При наличии прочного корпуса из стали NS110 рабочая глубина «Сорю» оценивается как минимум в 600 метров. Предельная — 900.

С учетом представленных обстоятельств ВМС самообороны Японии на сегодняшний день обладают самым глубоководными флотом боевых подлодок.

Японцы "выжимают" всё возможное из доступного. Другой вопрос, насколько это поможет в морском конфликте. Для противостояния в морских глубинах необходимо наличие ядерной силовой установки. Жалкие японские "полумеры" с увеличением рабочей глубины или созданием «лодки на батарейках» (удивившая мир подлодка «Орю») похожи на хорошую мину при плохой игре.

С другой стороны, традиционное внимание к мелочам всегда позволяло японцам иметь преимущество над противником. Появление ядерной силовой установки для ВМС Японии — вопрос времени. Но у кого в мире еще имеются технологии изготовления сверхпрочных корпусов из стали с пределом текучести 1100 МПа?

Почему же ни одна из современных подлодок и близко не способна погрузиться — даже на 1000 метров?

Полвека назад собранный из подручных средств стандартной стали и плексигласа батискаф достиг дна Марианской впадины. И мог бы продолжить свое погружение, если бы в природе встречались большие глубины. Безопасная расчетная глубина для «Триеста» составляла 13 километров!

Свыше 3/4 площади Мирового океана приходится на абиссальную зону: океанское ложе с глубинами свыше 3000 м. Подлинный оперативный простор для подводного флота! Почему никто не использует эти возможности?

Покорение больших глубин никак не связано с прочностью корпуса «Акул», «Бореев» и «Вирджиний». Проблема заключается в другом. И пример с батискафом «Триест» здесь совершенно ни при чем.

Они похожи, как самолет и дирижабль

Батискаф — это «поплавок». Цистерна с бензином, с закрепленной под ней гондолой экипажа. При принятии на борт балласта конструкция обретает отрицательную плавучесть и погружается в глубину. При сбрасывании балласта — возвращается на поверхность.

В отличие от батискафов, подводным лодкам требуется в течение одного погружения многократно изменять глубину нахождения под водой. Иначе говоря, подводный корабль обладает способностью многократно изменять запас плавучести. Это достигается путём заполнения забортной водой балластных цистерн, которые при всплытии продуваются воздухом.

Обычно на лодках применяются три воздушные системы: воздух высокого давления (ВВД), среднего (ВСД) и низкого давления (ВНД). К примеру, на современных американских атомоходах запасы сжатого воздуха хранятся в баллонах под давлением 4500 фунтов на кв. дюйм. Или, по-человечески, примерно 315 кг/см2. Однако ни одна из систем-потребителей сжатого воздуха не использует ВВД напрямую. Резкие перепады давления вызывают интенсивное обмерзание и закупорку арматуры, одновременно создавая опасность компрессионных вспышек паров масла в системе. Повсеместное применение ВВД под давлением свыше 300 атм. создало бы недопустимые опасности на борту субмарины.

ВВД через систему редукционных клапанов поступает к потребителям в виде ВСД под давлением 3000 фн. на кв. дюйм (примерно 200 кг/см2). Именно таким воздухом продуваются цистерны главного балласта. Для обеспечения работы остальных механизмов лодки, запуска оружия, а также продувания дифферентных и уравнительных цистерн применяется «рабочий» воздух под еще более низким давлением около 100-150 кг/см2.

И здесь в действие вступают законы драматургии!

С погружением в морские глубины на каждые 10 метров давление возрастает на 1 атмосферу

На глубине 1500 м давление составляет 150 атм. На глубине 2000 м давление 200 атм. Это как раз соответствует максимальному значению ВСД и ВНД в системах подводных лодок.

Ситуация усугубляется ограниченными объемами сжатого воздуха на борту. Особенно после продолжительного нахождения лодки под водой. На глубине 50 метров имеющихся запасов может быть достаточно для вытеснения воды из балластных цистерн, но на глубине 500 метров этого хватит лишь для продувания 1/5 их объема. Большие глубины — всегда риск, и там требуется действовать с предельной осторожностью.

В наши дни существует практическая возможность создания подлодки с корпусом, рассчитанным на глубину погружения 5000 метров. Но для продувания цистерн на такой глубине потребовался бы воздух под давлением свыше 500 атмосфер. Сконструировать трубопроводы, клапаны и арматуру, рассчитанные под такое давление, при сохранении их разумной массы и исключения всех связанных опасностей на сегодняшний день является технически неразрешимой задачей.

Современные подлодки строятся по принципу разумного баланса характеристик. Зачем делать высокопрочный корпус, выдерживающий давление километровой толщи воды, если системы всплытия рассчитаны на гораздо меньшие глубины. Погрузившись на километр, подлодка будет обречена в любом случае.

Однако в этой истории имеются свои герои и отверженные.

Традиционными аутсайдерами в области глубоководных погружений считаются американские подводники

Корпуса американских лодок на протяжении полувека делаются из одного сплава HY-80 с весьма посредственными характеристиками. High-yield-80 = сплав повышенной прочности с пределом текучести 80 000 фунтов на кв. дюйм, что соответствует значению 550 МПа.

Многие эксперты выражают сомнения в адекватности такого решения. Из-за слабого корпуса лодки неспособны в полной мере использовать возможности систем всплытия. Которые позволяют продувание цистерн на значительно больших глубинах. По оценкам, рабочая глубина погружения (глубина, на которой лодка может находиться длительное время, совершая любые маневры) для американских субмарин не превышает 400 метров. Предельная глубина — 550 метров.

Применение HY-80 позволяет удешевить и ускорить сборку корпусных конструкций, среди преимуществ всегда назывались хорошие сварочные качества этой стали.

Для ярых скептиков, которые немедленно заявят, что флот «вероятного противника» массово пополняется небоеспособным хламом, нужно заметить следующее. Те различия в темпах кораблестроения между Россией и США обусловлены не столько применением более качественных сортов стали для наших подлодок, сколько другими обстоятельствами. Ну да ладно.

За океаном всегда полагали, что супергерои не нужны. Подводное оружие должно быть максимально надежным, тихим и многочисленным. И в этом есть доля правды.

«Комсомолец»

Неуловимый «Майк» (К-278 по классификации НАТО) установил абсолютный рекорд глубины погружения среди подводных лодок — 1027 метров.

Предельная глубина погружения «Комсомольца» по расчетам составляла 1250 м.

Среди главных отличий конструкции, несвойственных другим отечественным подлодкам, — 10 бескингстонных цистерн, размещенных внутри прочного корпуса. Возможность стрельбы торпедами с больших глубин (до 800 метров). Всплывающая спасательная капсула. И главная изюминка — аварийная система продувания цистерн с помощью газогенераторов.

Реализовать все заложенные преимущества позволил корпус, изготовленный из титанового сплава.

Сам по себе титан не являлся панацеей при покорении морских глубин. Главным при создании глубоководного «Комсомольца» были качество сборки и форма прочного корпуса с минимумом отверстий и ослабленных мест.

Титановый сплав 48-Т с пределом текучести 720 МПа лишь незначительно превосходил по прочности конструкционную сталь HY-100 (690 МПа), из которой изготавливались подлодки «СиВулф».

Другие описываемые «преимущества» титанового корпуса в виде малых магнитных свойств и его меньшей подверженности коррозии сами по себе не стоили затраченных средств. Магнитометрия никогда не являлась приоритетным способом обнаружения лодок; под водой все решает акустика. А проблема морской коррозии уже лет двести решается более простыми методами.

Титан с точки зрения отечественного подводного кораблестроения обладал ДВУМЯ реальными преимуществами:

а) меньшей плотностью, что означало более легкий корпус. Появившиеся резервы тратились на другие статьи нагрузки, например, ГЭУ большей мощности. Неслучайно подлодки с титановым корпусом (705(К) «Лира», 661 «Анчар», «Кондор» и «Барракуда») строились как покорители скорости.;

б) Среди всех высокопрочных сталей и сплавов титановый сплав 48-Т оказался наиболее технологичным в обработке и при сборке корпусных конструкций.

«Наиболее технологичный» — не значит простой. Но сварочные качества титана хотя бы позволяли производить сборку конструкций.

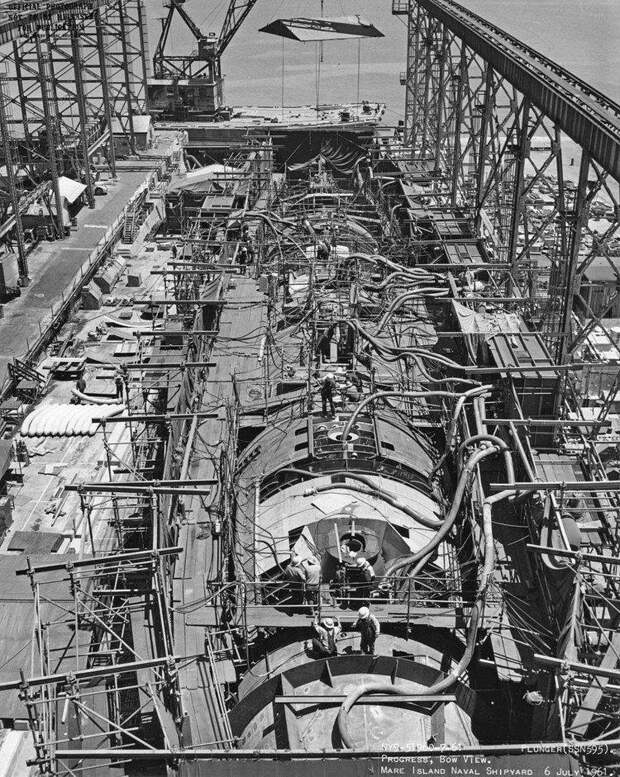

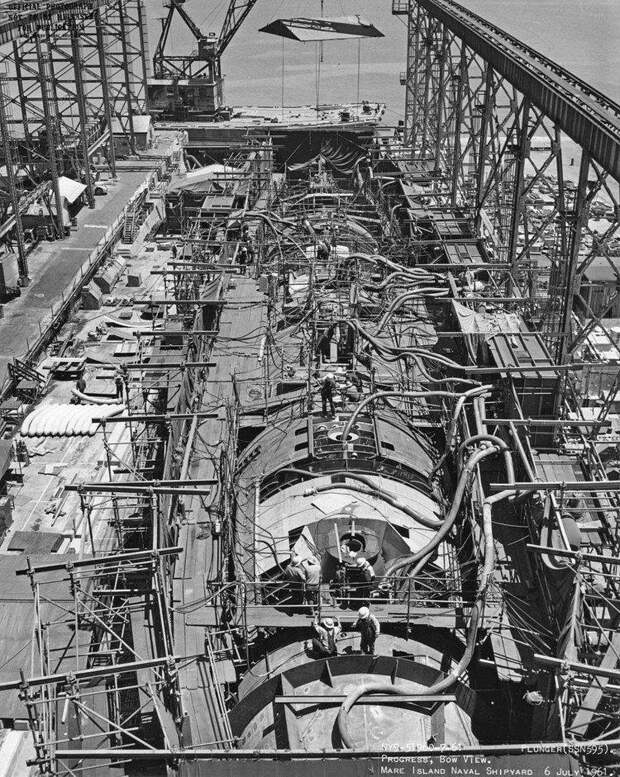

За океаном имели более оптимистичный взгляд на применение сталей. Для изготовления корпусов новых подлодок XXI века была предложена высокопрочная сталь марки HY-100. В 1989 году в Штатах заложили головной «СиВулф». Спустя два года оптимизма поубавилось. Корпус «СиВулфа» пришлось разобрать на иголки и начинать работу заново.

В настоящее время многие проблемы решены, и стальные сплавы, эквивалентные по свойствам HY-100, находят более широкое применение в кораблестроении. По некоторым данным, подобная сталь (WL = Werkstoff Leistungsblatt 1.3964) применяется при изготовлении прочного корпуса немецких неатомных подлодок «Тип 214».

Существуют еще более прочные сплавы для изготовления корпусов, например, стальной сплав HY-130 (900 МПа). Но из-за плохих сварочных свойств корабелы считали применение HY-130 невозможным.

Пока не поступили новости из Японии.

耐久 значит предел текучести

Как утверждает старая пословица: «Что бы вы ни умели делать хорошо, всегда найдется азиат, который делает это лучше».

В открытых источниках присутствует крайне мало информации о характеристиках японских боевых кораблей. Однако экспертов не останавливают ни языковой барьер, ни параноидальная секретность, свойственная вторым по силе ВМС в мире.

Из доступной информации следует, что самураи наряду с иероглифами широко используют английские обозначения. В описании подлодок присутствует сокращение NS (Naval Steel — военно-морская сталь), сочетаемая с цифровыми индексами 80 или 110.

В метрической системе счисления «80» при обозначении марки стали, скорее всего, означает предел текучести 800 МПа. Более прочная сталь NS110 имеет предел текучести 1100 МПа.

С точки зрения американца, стандартная для японских подлодок сталь носит обозначение HY-114. Более качественная и прочная — HY-156.

Немая сцена

«Кавасаки» и «Мицубиси Хэви Индастриз» без всяких громких обещаний и «Посейдонов» научились изготавливать корпуса из материалов, ранее считавшихся несваримыми и невозможными при постройке подлодок.

Приведенные данные соответствуют устаревшим субмаринам с воздухонезависимой установкой типа «Оясио». В составе флота 11 единиц, из которых две самые старые, вступившие в строй в 1998-1999 гг., переведены в разряд учебных.

«Оясио» имеет смешанную двухкорпусную конструкцию. Наиболее логичное предположение — центральная секция (прочный корпус) изготовлена из наиболее прочной стали NS110, в носовой и кормовой частях лодки применяется двухкорпусная конструкция: легкая обтекаемая оболочка из NS80 (давление внутри = давлению снаружи), прикрывающая цистерны главного балласта, вынесенные за пределы прочного корпуса.

Современные японские субмарины типа «Сорю» считаются улучшенными «Оясио» с сохранением основных конструктивных решений, доставшийся им от предшественников.

При наличии прочного корпуса из стали NS110 рабочая глубина «Сорю» оценивается как минимум в 600 метров. Предельная — 900.

С учетом представленных обстоятельств ВМС самообороны Японии на сегодняшний день обладают самым глубоководными флотом боевых подлодок.

Японцы "выжимают" всё возможное из доступного. Другой вопрос, насколько это поможет в морском конфликте. Для противостояния в морских глубинах необходимо наличие ядерной силовой установки. Жалкие японские "полумеры" с увеличением рабочей глубины или созданием «лодки на батарейках» (удивившая мир подлодка «Орю») похожи на хорошую мину при плохой игре.

С другой стороны, традиционное внимание к мелочам всегда позволяло японцам иметь преимущество над противником. Появление ядерной силовой установки для ВМС Японии — вопрос времени. Но у кого в мире еще имеются технологии изготовления сверхпрочных корпусов из стали с пределом текучести 1100 МПа?

Свежие комментарии