«Не в силах бог, а в правде!» Как Александр Ярославич разгромил шведских крестоносцев

Н. К. Рерих. Александр Невский поражает ярла Биргера. 1904

780 лет назад, 15 июля 1240 года, Александр Ярославич со своей дружиной наголову разгромил вторгшихся на наши земли шведских рыцарей. Кто с мечом к нам придет — от меча и погибнет!

Северо-западный рубеж Руси

На балтийском направлении различные столкновения и войны были обычным делом. Сначала Прибалтика, Карелия были окраиной Руси. В период феодальной раздробленности этот регион был в сфере влияния Господина Великого Новгорода. Новгородцы в XI—XII вв. активно колонизировали западные, северные и восточные земли. В будущей Эстонии русские основали Колывань (позднее Ревель-Таллин). Новгородцы заселили берега р. Невы до устья. Большая часть финно-угорских племен современной Финляндии и Карелии платила дань Новгороду.

В этот же период началась экспансия шведов. Сначала шведы совершали эпизодические набеги на новгородские земли, нападали на купеческие суда. Карелы и русы отвечали тем же. К 1160 году в Швеции завершилась внутренняя замятня, война феодалов за власть, борьба христиан и язычников. После этого шведы начали новый этап экспансии – систематические походы и колонизацию. В частности, в 1164 году шведское войско пыталось взять Ладогу. Ладожане удержались в кремле и отошли к речке Вороной (впадает в Ладожское озеро), где соорудили укрепление. Однако новгородская рать разгромила находников. Русы наносили и ответные удары. В 1187 году новгородская, ижорская и карельская рать внезапным ударом взяла и сожгла шведскую столицу Сигтуну. После этого погрома шведы не стали восстанавливать старую столицу и возвели новую – Стокгольм.

Стоит отметить, что русская и шведская (как и германская, датская) колонизации в корне отличались. Естественно, что русская колонизация не была только мирной. Были и вооруженные столкновения, и принуждение. Однако русские не подавляли местные племена, не превращали местных жителей в рабов, не считали «недочеловеками». Внедрение шло почти безболезненно. Территория была огромной, всем хватало зверя и рыбы. Дань была небольшой, православная церковь действовала сравнительно вяло и мирно. Русские отличались веротерпимостью, сами новгородцы в это время были язычниками либо двоеверами – поклонялись как Христу, так и Перуну. Поэтому новгородцы не имели замков и крепостей в районе р. Невы, в Карелии и Южной Финляндии. В итоге все местные становились равноправными жителями Русской земли, не считались «людьми второго сорта».

Шведы и немцы проводили колонизацию в Финляндии и Прибалтике по жесткому сценарию. Земли захватывали, разоряли, строили опорные пункты – замки и крепости. В них жили рыцари и их свита. Окрестное население закрепощалось, порабощалось, принудительно христианизировалось. Туземцев, которые противились рабству и «святой вере», физически уничтожали. Убивали как можно жестче, чтобы другим неповадно было. В частности, живьём сжигали. В результате на многие столетия складывалась рабовладельческая система, где есть господа и «недочеловеки»-рабы.

Угроза с Запада

Как западные рыцари оказались у Пскова и Новгорода? Во времена русских князей Олега Вещего и Игоря Старого громадная территория между Новгородом и Франкским королевством занимали славянорусские (т. н. западные славяне) и литовские племена, которые ещё только выделились от балто-славянской общности и поклонялись Перуну, имели такие же духовные и материальные традиции, что и русы.

Об этой войне Запада с Севером уже практически забыли. Несколько сотен лет шла жестокая и кровавая борьба. Римский престол направлял крестоносцев на Север и Восток. Запад использовал древнюю стратегию «разделяй и властвуй». Славянские племена и земли были уничтожены, обращены в рабство, ассимилированы, христианизированы и частично вытеснены на восток. «Славянская Атлантида» в центре Европы была уничтожена («Славянская Атлантида» в Центральной Европе). Мало кто ныне знает, что нынешняя Германия, Австрия, Дания, страны Скандинавии, частично Северная Италия созданы на славянских костях и наследии. Что нынешние немцы – это в массе своей ассимилированные, забывшие язык, традиции и культуру славянорусы.

На захваченных землях западные рыцари и духовенство проводили насильственную христианизацию, превращали ранее свободных людей в рабов-крепостных или уничтожали их. В некоторых районах славян-русов истребили поголовно. За ними охотились как за дикими животными. Многие славяне бежали дальше на восток. В частности, многие переселились в земли Литвы, и литовские племена получили значительную славянскую примесь. Оставшихся славян переселяли с принадлежавших им плодородных удобных земель, загоняли в болотистые места, где можно было жить в основном только рыболовством. Рыцари, крупные феодалы, епископы и монастыри закрепощали христианизированных славян. Непокорных систематически истребляли. Вырабатывали «законопослушность». Взамен переселяли крестьян с более западных территорий, где соответствующая обработка прошла столетиями раньше.

Католическая церковь и германские феодалы преследовали язык и обычаи покорённых славянских племен. Разрушали их культуру и традиции. Правда, славяне показали колоссальную стойкость перед этими разрушительнымы процессами. Только в XVII веке во время опустошительной Тридцатилетней войны славянский элемент окончательно выкорчевали. Остались только жалкие остатки.

В XII веке немцы начали экспансию в Прибалтике. Сначала основали торговую факторию в устье Западной Двины. Затем явились миссионеры с воинами. Проповедовали среди балтийских племен «огнем и мечом». На крутых холмах и стратегических высотах поставили церкви, для их «защиты» возвели каменные стены с башнями. Несмотря на это, ливы креститься и платить десятину Риму не желали. Тогда немцы организовали крестовый поход и предали огню и мечу Ливонию. Ливы продолжали оказывать сопротивление. Тогда епископ Альберт в 1200 году в устье Невы основал Ригу. Также по его инициативе в 1202 году создали Орден рыцарей меча, который обосновался в крепости Венден.

Подчинив Ливонию, немецкие рыцари двинулись на Русь. Таким образом, над Русской землей, которая переживала период раздробленности, нависла страшная угроза. Восточное ядро русов могло повторить судьбу своих братьев в Центральной Европе. Полоцкие князья вовремя не осознали угрозу, которую несли западные рыцари. Крестоносцы двинулись на восток, начали отнимать низовые земли у Полоцкого княжества. При этом западники действовали не только мечом, но и пряником. Вели переговоры, уговаривали, некоторое время платили Полоцку дань за ливонские земли, «помогали» против Литвы и т. д. В 1213 году немцы захватили город Медвежью Гору в землях чуди (предки нынешних эстонцев). А Чудская земля входила в сферу влияния Новгорода.

С этого времени начались войны рыцарей против Пскова и Новгорода. В 1224 году крестоносцы после долгой осады взяли штурмом стратегический опорный пункт русских в Эстонии – Юрьев. Гарнизон во главе с князем Вячеславом Борисовичем и всех горожан перебили. Русичи не раз жестко громили врага, но в условиях раздробленности Русской земли эта борьба рано или поздно была бы проиграна. «Натиск на Восток» был планомерен, вёлся системно, по чёткой стратегии порабощения. Германцы, датчане, шведы и римский престол на восемь столетий сделали балтийский регион местом сражения. В русских княжествах и землях при одном князе врагов били, при другом – слушали, вели «гибкую политику». К русам-христианам западные крестоносцы относились примерно так же, как балтам-язычникам. Для них русские были еретиками, которых нужно было окрестить в правильную веру либо истребить.

Невская битва. Лицевой летописный свод

Невская битва

Одним из первых, кто осознал угрозу с Запада, был князь Ярослав Всеволодович, сын Всеволода Большое Гнездо, отец Александра Невского. Его стольным градом был Переяславль-Залесский. В 1228 году новгородцы позвали Ярослава княжить к себе. Он готовил поход на Ригу, но поссорился с псковичами и новгородцами. В 1234 году Ярослав разгромил немцев у Юрьева-Дерпта и выговорил у врага Юрьевскую дань для себя и своих преемников. Знаменитая дань, которую использовал Иван Грозный, чтобы начать войну с целью возвращения России Прибалтики.

В это время угроза с Запада значительно возросла. Орден меченосцев в 1237 году был объединен с более мощным Тевтонским орденом, который обосновался на части польских земель и в Пруссии. Земли пруссов-поруссов (славян-русов) были захвачены, большая часть населения истреблена, оставшиеся превращены в рабов. Крестоносцы готовили удар по Руси. Они надеялись использовать благоприятную ситуацию. В 1237—1240 гг. Русь подверглась страшному нашествию с Востока. Пришли ордынцы-«монголы» (Миф о «монголо-татарском» нашествии; Миф о "монголах из Монголии" — самая грандиозная провокация Ватикана против России). Русь была разорена, её военно-экономический и людской потенциал значительно ослаблен. Русские княжества попали под власть Золотой Орды.

Римский престол решил использовать ослабление центральных княжеств Руси, чтобы захватить русский Север – Псков и Новгород. В 1237 году Рим провозгласил второй крестовый поход в Финляндию. В 1238 году датские и тевтонские рыцари договорились о совместных действиях в Эстонии и против Руси. К союзу присоединились и шведские феодалы. Летом 1240 году крупные шведские феодалы Ярл Биргер и Ульф Фаси собрали войско (по разным данным, от 1 до 5 тыс. воинов) и высадились в устье Невы. С войском прибыли епископы. Шведы планировали подчинить себе Ижорскую и Водскую земли, где проживали племена водь и ижора, входившие в состав Новгородской земли. Основать крепость в устье Невы, а затем нанести удар по Новгороду. Одновременно готовился удар крестоносцев с запада, и шведы об этом знали.

С 1236 года в Новгороде служил (был главой войска) молодой князь Александр Ярославич. Врага обнаружила новгородская «морская охрана» — ижоры во главе со старейшиной Пелугием (Пелгусий). Ижоры обнаружили появление шведов и сообщили в Новгород. Очевидно, тогда существовала система оперативной связи от устья Невы до Новгорода (сигнальные огни на холмах, возможно, конная эстафета). Затем храбрые ижорские стражи вели наблюдение за высадившимся врагом. Князь Александр не стал ждать сбора новгородской рати, собрал личную дружину и двинулся конным порядком и на ладьях по Волхову. С ним также выступил отряд новгородских добровольцев. В Ладоге присоединилась местная дружина. В результате у Александра было около 300 профессиональных бойцов – дружинников и около 1000 тыс. ратников. Всего 1300—1400 воинов.

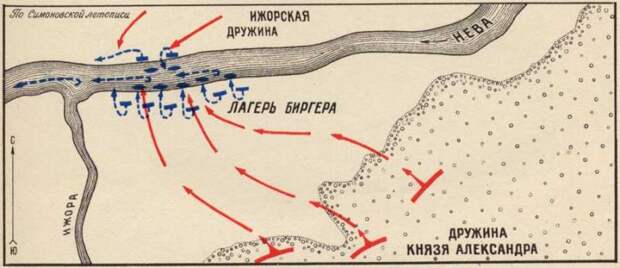

Шведы не знали о приближении противника. Они были уверены в своих силах и расположились на отдых на южном берегу Невы, около места впадения в неё реки Ижоры. 15 июля 1240 года русские атаковали противника. Атака была внезапной. Шведы контролировали водный путь, но нападения с суши не ждали. Пешие воины атаковали вдоль берега, чтобы отрезать противника от кораблей, конница ударила в центр лагеря, чтобы замкнуть кольцо окружения. Князь Александр лично ранил копьем ярла Биргера. Источники описали подвиги нескольких воинов: Гаврило Олексич, въехав на коне на вражеский корабль, рубил шведов. Его сбросили в воду, но он уцелел и снова вступил в бой, сразил одного из вражеских воевод. Новгородец Миша со своим отрядом атаковал шведские корабли и захватил три из них. Дружинник Савва прорвался в шатер шведского полководца и подсёк опорный столб. Падение златоверхого шатра шведского предводителя воодушевило русских ратников. Новгородец Сбыслав Якунович срубил многих врагов топором. Ратмир, приближенный Александра, бился сразу с несколькими врагами и погиб смертью храбрых.

Карта Невской битвы 15 июля 1240. Источник — Л. Г. Бескровный. Атлас карт и схем по русской военной истории.

Ошеломлённые внезапным нападением, ранением вождя шведы дрогнули и бежали. С наступлением темноты шведская эскадра ушла в море. По приказу Александра два трофейных корабля (шнека) нагрузили телами убитых шведов, их пустили по течению реки и «потопиша в море». Остальных убитых, видимо, простых ратников и слуг из финских племен сумь и емь, закопали «вметавша их в ню без числа». Официально русская рать потеряла 20 воинов. Потеря 20 профессиональных дружинников при внезапном нападении – это серьёзно. Кроме того, в битве участвовали воины ижоров. Они были язычниками и сжигали тела своих павших соплеменников. Поэтому их потери вряд ли были отмечены в источниках.

Невская битва стала хорошим уроком для шведских феодалов. В момент страшной угрозы для Руси народ увидел в молодом князе своего защитника. «Не в силах бог, а в правде!» Правда, с вольнолюбивыми новгородцами было сложно. Вскоре Новгород поссорился с князем, и тот отправился в свой удел – Переславль-Залесский. Но время для свары новгородцы выбрали неудачно. В том же 1240 году крестоносцы начали большое наступление на Русь. Меченосцы взяли Изборск, разбили псковскую рать и захватили Псков. Большая опасность нависла над самим Новгородом.

Бегство шведов на корабли. Лицевой летописный свод 16 века

Минск наш! Разгром польской армии в Белоруссии

Польские солдаты на позиции

100 лет назад Красная Армия провела Июльскую операцию. Советские войска нанесли тяжелое поражение польскому Северо-Восточному фронту и освободили значительную часть Белоруссии и часть Литвы, включая Минск и Вильно.

Подготовка наступления в Белоруссии

Одновременно с наступлением на Украине Красная Армия готовилась к наступательной операции и в Белоруссии. Западный фронт под командованием Тухачевского только в июне 1920 года получил в качестве пополнений 58 тыс. человек. В период подготовки решительного наступления в Белой Руси сюда перебросили 8 стрелковых дивизий, 4 стрелковые и 1 кавалерийскую бригады. Численность фронта (с учётом тыловых частей и учреждений) возросла с более 270 тыс. человек в мае 1920 года до более 340 тыс. человек в июне и более 440 тыс. человек в июле. Также фронт пополнили орудиями, стрелковым и холодным оружием, боеприпасами, амуницией и т. д.

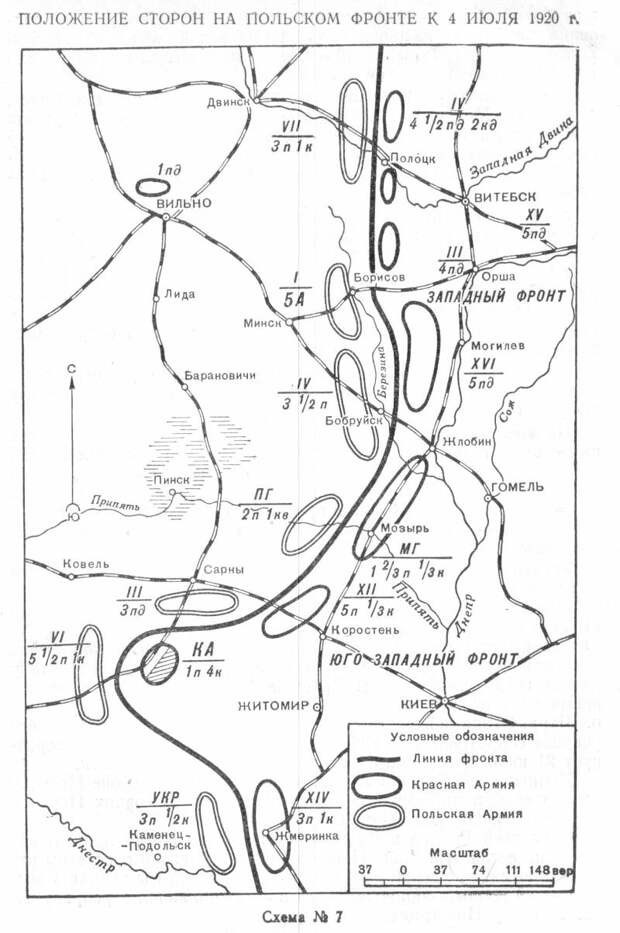

В составе фронта в начале июля 1920 года находились 4-я (включая 3-й конный корпус – 10-я и 15-я кавдивизии), 15-я, 3-я и 16-я армии, Мозырская группа. Непосредственно на фронте было около 120 тыс. (по мере развития операции до 150 тыс. человек). Всего около 20 стрелковых и 2 кавалерийских дивизии, свыше 720 орудий и 2900 пулеметов, 14 бронепоездов, 30 бронемашин, 73 самолета.

Войскам советских 4-й, 15-й и 3-й армий (13 стрелковых и 2 кавалерийских дивизии, стрелковая бригада численностью около 105 тыс. бойцов) противостояла 1-я польская армия генерала Жигадловича. В составе 1-й польской армии было 5 пехотных дивизий и 1 бригада, всего свыше 35 тыс. штыков и сабель. Против красной 16-й армии Соллогуба и Мозырской группы Хвесина (свыше 47 тыс. человек) действовали 4-я польская армия генерала Шептицкого и Полесская группа генерала Сикорского. На этом направлении польская армия имела 6 пехотных дивизий и 1 бригаду, всего свыше 37 тыс. человек. В польском резерве имелась одна дивизия.

Таким образом, Красная Армия имела большое превосходство в силах. На всём фронте советских войск было вдвое больше, на направлении главного удара – в 3 раза. В полосе 16-й армии и Мозырской группе красные имели небольшое преимущество в силах. Польское командование планировало отвести войска на новую линию обороны: Барановичи – Лида – Вильно. Однако командующий польским Северо-Восточным фронтом Щептицкий считал, что сдавать без боя существующую линию фронта нельзя. Поэтому поляки готовились остановить красных на существующей линии. Возможности польской армии в Белой Руси были ослаблены переброской резервов и части сил на фронте на Украину, где успешно развивалось наступление советского Юго-Западного фронта.

Советский план наступления в целом повторял идею Майской операции («Битва за Белоруссию. Майская операция Красной Армии»). Упираясь правым крылом в Литву, советская ударная группировка на виленском направлении должна была нанести поражение и окружить 1-ю польскую армию, затем оттеснить вражеские войска к болотистому району Полесья. 3-й конный корпус Гая получил задачу прорваться в тыл врага, в направлении на Свенцяны. 16-я армия наступала на Минск. В случае успеха операции Красная Армия наносила тяжелое поражение польской армии, освобождала большую часть Белоруссии и открывала дорогу на Варшаву.

Источник: С.С. Каменев. Борьба с белой Польшей. Военный вестник, 1922, №12, стр. 7-17. Записки о гражданской войне и военном строительстве. Воениздат, 1963

Прорыв вражеской обороны и освобождение Минска

4 июля 1920 года армии Тухачевского перешли в решительное наступление. В составе 33-й Кубанской стрелковой дивизии 15-й армии Корка впервые использовали три отремонтированных на Путиловском заводе трофейных танка «Рено». Наступление развивалось успешно. В первый же день операции советские войска продвинулись на 15—20 км. В боях 4—7 июля северный фланг Западного фронта смял 1-ю польскую армию. Польские войска понесли серьёзные потери. Северный фланг польского фронта — группа «Двина», был разгромлен и отступил на латвийскую территорию, где поляков интернировали. Другая группа польской армии, войска генерала Желиговского (10-я дивизия), отступила на линию старого германского фронта, на рубеж Двинск – озеро Нарочь – западнее Молодечно – Барановичи – Пинск. Была разбита и третья группа 1-й армии — отряд генерала Енджеевского (бригада 5-й дивизии и резервная бригада). Польское командование, не имея серьёзных резервов, 5 июля отдало приказ на отход войск в общем направлении на Лиду.

Таким образом, Красная Армия с ходу взломала оборону противника. Однако, как и в мае 1920 года, окружить польскую армию не удалось. Это было связано с ошибками командования фронта. Правофланговая группа (3-й конный корпус и 4-я армия Сергеева), которая должна была совершить стремительный охват польского северного крыла, оказалась слабее группы фронта, которая наносила фронтальный удар (15-я армия). Центральная группа наступала быстрее, чем правофланговая. Это позволило полякам не только избежать окружения, но и оторваться от Красной Армии.

Поражение и быстрое отступление 1-й польской армии резко осложнили положение 4-й польской армии на минском направлении. 16-я армия Соллогуба должна была форсировать Березину юго-восточнее города Борисова. На главном направлении удар наносили 3 дивизии. Наиболее мощной дивизией армии была 27-я Омская стрелковая дивизия (командир Путна): 8 тыс. штыков и сабель, 34 орудия и 260 пулеметов. Бойцы дивизии имели большой боевой опыт – сражались на Восточном фронте с колчаковцами.

В ночь на 7 июля 1920 года ударная группа 16-й армии перешла в наступление и утром форсировала Березину. Поляки упорно отбивались, но вынуждены были отходить. 9 июля наши войска освободили г. Игумен и вышли на подступы к Минску. На восточном направлении поляки создали крепкую оборону, поэтому части 27-й дивизии обходили город с севера и юга. 11 июля началось сражение на Минск. К полудню части 27-й и 17-й дивизий сломили сопротивление неприятеля. Польские войска отступили на запад.

Командир 3-го конного корпуса Гая Дмитриевич Гай

12 июля 1920 года начался второй этап операции Западного фронта. Снова главную роль должен был сыграть правый фланг. Правофланговая группировка, прикрываясь границей с Литвой, должна была создать угрозу северному крылу польского фронта и не дать противнику закрепиться на новых позициях. Тем временем польское командования старалось собрать в Белоруссии дополнительные силы и средства, чтобы остановить наступление Красной Армии и стабилизировать фронт. 9 июля Пилсудский приказал удержать Вильно и линию старого германского фронта. Польские войска, закрепившись на старой линии германского фронта, где было 2-3 ряда окопов, линии сообщения, бетонированные убежища и большое количество огневых позиций, должны были остановить, измотать и обескровить русских. Затем с подходом подкреплений перейти в контрнаступление и отбросить противника. В районе Бреста формировалась ударная группа. То есть поляки планировали повторить сценарий Майского сражения.

Однако польская армия не успела закрепиться на новой линии обороны, не хватило сил и средств. Не успели вовремя сформировать ударные группы. Во многом это было связано с тем, что на Украине польский фронт также разваливался. В середине июля 1920 года Красная Армия прорвала позиции противника. 15 июля Пилсудский приказ отводить войска на линию Пинск – р. Неман – Гродно. Чтобы сдержать русское наступление, прикрыть отход 1-й армии, 4-я польская армия получила приказ нанести удар на север по флангу наступающей вражеской ударной группировки. Но и этот план не удался.

14 июля конница Гая и 164-я стрелковая дивизия 4-й армии освободила Вильно. Литовская армия выступила против поляков, которые оккупировали часть Литвы. Польские войска из района Вильно стали отходить к Лиде. Советско-литовские переговоры с целью согласовать действия двух армий провалились, что сказалось на темпах наступления. В итоге договорились, что советские дивизии не будут нарушать линию Новые Троки – Ораны – Меречь – Августов. 17 июля части 15-й армии вошли в Лиду, 19 июля красная кавалерия неожиданно для неприятеля ворвалась в Гродно. Небольшой польский гарнизон бежал. 19 июля части 16-й армии освободили Барановичи, 21—22 июля советские армии форсировали Неман и Шару. 23 июля Мозырская группа вошла в Пинск.

Таким образом, советские армии за счёт концентрации мощной ударной группировки и ослабления противника в Белоруссии из-за поражений на Украине нанесли тяжелое поражение польскому Северо-Восточному фронту. Красная Армия прочно захватила инициативу в войне, освободила значительную часть Белой Руси и часть Литвы. Были созданы условия для освобождения оставшейся части Белоруссии и развития наступления на варшавском направлении. Однако Западной фронт не смог окружить и уничтожить главные силы противника. Это было вызвано ошибками командования, слабой разведкой и отсутствием крупных подвижных резервов вроде 1-й Конной армии, которая могла выйти на оперативный простор, в тыл и завершить разгром неприятеля.

Ошибочный выбор

Довольно быстрый и крупный успех вызвал «головокружение от успехов» у командования фронта и верховного командования. Советское командование переоценило поражение противника и решило с ходу ударить на Варшаву, без подтягивания и обустройства тыла, усиления ударных возможностей армий. Без концентрации усилий двух фронтов, Западного и Юго-Западного, на варшавском направлении.

В условиях развала фронта на Украине в Варшаве был учрежден Совет обороны государства во главе с Пилсудским, с членами правительства, парламента и военного командования. 5 июля Совет обороны обратился к Антанте с просьбой о посредничестве в мирных переговорах. В ходе переговоров с представителями Антанты 9—10 июля было решено, что польская армия отойдёт на т. н. линию Керзона, поляки откажутся от притязаний на литовские земли и согласятся на проведение мирной конференции в Лондоне с участием России. Варшава обязалась принять решение Запада по поводу границ Польши с Литвой, Германией Чехословакией и о будущем Восточной Галиции. В случае отказа большевиков от мира Польше обещали военную помощь. При этом поляки надеялись использовать переговоры для восстановления и усиления армии.

11 июля 1920 года Москве была передана нота лорда Керзона с требованием остановить наступление на рубеже Гродно – Немиров – Брест – Дорогуск – восточнее Грубешова – западнее Рава-Русской – восточнее Перемышля. Русские должны были остановиться в 50 км восточнее этой линии. Окончательно вопросы границ должны были решить на мирной конференции. В случае продолжения наступления Красной Армии Антанта обещала поддержать Польшу «всеми средствами». Также предлагалось заключить перемирие с армией Врангеля в Крыму. На размышление Москве дали 7 дней.

13—16 июля советское руководство обсуждало эту ноту. Мнения разделились. Глава иностранного ведомства Чичерин занял осторожную позицию. Предлагал принять предложение Антанты, выйти на линию Керзона и на этой позиции вести переговоры с Варшавой, подтянуть тылы, дать войскам время на отдых и восстановление, создание линии обороны. В случае провала переговоров возобновить наступление. Варшаве выдвигались встречные условия: переговоры с Москвой, сокращение польской армии. Каменев был согласен на переговоры с Варшавой, но на условиях её демилитаризации и предлагал занять Восточную Галицию. Троцкий считал, что перемирие с поляками возможно. Командование Западного фронта выступало за продолжение наступления и советизацию Польши. Наиболее осторожную позицию высказал член РВС Юго-Западного фронта Сталин. Он отмечал успехи своего фронта, однако отмечал, что хоронить поляков ещё рано. Предстоят ещё серьёзные сражения, бахвальство и самодовольство, крики о «марше на Варшаву» недопустимы.

Оценка ситуации военным командованием на фронте, изложенная в записке от 15 июля, была оптимистичной. В советском руководстве в это время преобладал курс на «мировую революцию», который продвигали Троцкий и его сторонники. Душу грели радужные надежды о красной Варшаве, а затем и Берлине. Поэтому предложение Лондона отвергли. Советское руководство планировало одним мощным ударом сокрушить всю Версальскую систему, которая не учитывала интересы Советской России. 16 июля было решено продолжить наступление и освободить польских трудящихся от гнёта помещиков и капиталистов. При этом переговоры целиком не отвергались. 17 июля Москва сообщила Лондону, что готова к переговорам с Варшавой без посредников. В этот же день председатель Реввоенсовета республики Троцкий приказал Западному и Юго-Западному фронтам развивать наступление. 20 июля Англия сообщила, что в случае русского наступления отменит торговые переговоры с Россией.

Таким образом, военно-политическое руководство Советской России переоценило успехи Красной Армии на западе и допустило ряд просчётов. 19 июля член РВС Западного фронта Смилга сообщил в Реввоенсовет республики о том, что левое крыло польской армии разбито совершенно. 21 июля главнокомандующий Красной Армии Каменев срочно прибыл в Минск, в штаб Западного фронта. Изучив оптимистичные доклады командования фронта, он 22 июля приказал начать наступление и к 12 августа занять Варшаву. То есть польскую армию сочли полностью разгромленной и небоеспособной. Такая оценка была в корне ошибочной. При этом верховное командование отказалось от первоначальной разумной идеи концентрического наступления двух советских фронтов на Варшаву. Теперь на Варшаву наступал только Тухачевский. Армии Егорова сначала должны были взять Львов. Каменев и Тухачевский были уверены, что Западный фронт один сможет прорвать оборону врага на Висле и захватить Варшаву.

Свежие комментарии