Мой метод начинался как система самозащиты

Мой метод начинался как система самозащиты.

Есть сглаз или порча, есть автор. Необходимо как-то защищаться. Нужно дистанционно выйти на того, кто сглазил, оценить его возможности и способы защиты. Потом, когда я раз и навсегда решил, что с моей стороны ответа на агрессию никогда не будет, вся система защиты свелась к одной и той же процедуре: если кто-то проявляет агрессию по отношению ко мне, значит, у меня в душе есть аналогичная программа. Я ее убираю, и атака прекращается автоматически.

Любая форма агрессии невозможна, если в моей душе нет аналогичной программы. Когда я начинал работать над первой книгой, на меня вдруг обрушилась лавина атак со стороны различных людей. Нужно было не только отражать единичные атаки, но создать систему самозащиты. Все это превратилось в систему самоочищения.

Когда я поднялся выше уровня обычных человеческих возможностей, то думал, что мои проблемы разрешились, и я достиг достаточного уровня чистоты, но это оказалось началом. И меня стали атаковать сущности более высоких порядков. Когда атака идет из загробного мира или из других миров, или когда атакуют пространство и время, чтобы выжить, нужно очень многое переосмыслить. Потом это оказалось очень полезным для лечения пациентов.

Если при неправильном мышлении и поведении затрагиваются интересы какой-либо сущности, скажем, времени или других миров, то человек очень быстро может постареть и ослепнуть.

ß

Когда любовь прирастает к наслаждению, начинается подсознательное поклонение любимому человеку

В вашем подсознании хранится опыт всего рода, опыт предков, которые молились Богу – только как защитнику, помощнику и доброму дедушке. Это тенденция деградации Божественной любви в человеческую страсть. Чем усерднее молится таким образом верующий, духовный человек, тем больше в глубинах его души, помимо его сознания, растет концентрация на наслаждении, привязанность к нему.

А наслаждение – это реализация наших человеческих инстинктов. Получается: чем больше человек молится, тем интенсивнее в нем растет жажда денег, славы, власти. А потом усиливается похотливость и концентрация на различных удовольствиях.

Вспомним опыт католической и православной церкви. Если отвлечься от официальной благопристойности, можно понять, что эта тенденция присутствовала там всегда. А сейчас, благодаря Интернету, не поддающемуся цензуре, объективная информация предстает перед нами во всей своей неприглядной красе. Причем та же тенденция наблюдается во всех религиях.

Если внутренне человек утрачивает единобожие, внешне он может усердно и искренне молиться, соблюдать религиозные правила и каноны, а внутри его энергия, стремящаяся к комфорту и наслаждению, будет уходить от Бога в сторону инстинктов.

Вот так и появляются атеисты, – неправильное отношение к Богу может поставить человека перед выбором: дьяволизм или атеизм. Потому один еврейский мудрец и сказал, что вера очищается атеизмом.

Верующий человек часто молится, и у него растет сила чувств, активизируется тонкая энергия, его возможности растут. Чем сильнее у машины мотор, тем опаснее для неопытного шофера управлять ею. Ваши предки молились, их духовная сила росла. Но Бога они представляли себе только добрым, Бог для них был источником добра. Поэтому любовь к Богу ассоциировалась у них только с положительными эмоциями.

Когда молишься Богу таким образом, особых изъянов не заметно, вроде бы все в порядке. Секрет в том, что наше отношение к Богу мы переносим на людей и, ожидая от любимого человека только счастья и удовольствия, сращиваем нашу любовь с наслаждением. В результате боль души становится для нас непереносимой.

Когда любовь прирастает к наслаждению, начинается подсознательное поклонение любимому человеку. Следующий этап – резкий рост привязанности к нему, к отношениям, к удовольствиям. Далее – страх потерять любимого человека, боязнь измены, непереносимость боли и обиды от измены. В подсознании быстро накапливается агрессия, и начинается завершающий этап – поклонение наслаждению, измены любимого человека, алкоголь как попытка заглушить боль, распад семьи, болезни и гибель детей.

ß

Танк-шароход: фантастические проекты начала ХХ века

Сфероходом по бездорожью...

В шаре все едино — и колеса, и кабина... Сферические вездеходы давно привлекали внимание конструкторов. Это по-настоящему вездеходная техника. Большой диаметр корпуса-колеса обеспечивает отличную проходимость на пересеченной местности, позволяя преодолевать высокие вертикальные препятствия, широкие рвы и овраги. Большая площадь опорной поверхности позволяет машине свободно идти по непроходимому болоту, зыбучим пескам, сыпучему снегу, крутым склонам песчаных дюн, то есть там, где обычные «вездеходы» проваливаются, буксуют и без посторонней помощи выбраться не могут. Одно из дополнительных преимуществ данной конструкции — ее амфибийность. Большой объем корпуса обеспечивает большую грузоподъемность (водоизмещение) машины на воде. А двигаться по поверхности машине позволяет свободное вращение внешней оболочки, которая выполняет роль движителя, и протектора, выполняющего роль плиц гребного колеса.

При этом кинематическая схема со свободно вращающимся внешним сферическим корпусом позволяет машине после остановки начать движение в любую сторону без разворота всего вездехода. Машина движется только за счет смещения центра тяжести в нужную сторону. Устойчивость вездехода может обеспечиваться как мощным гироскопом, так и просто низким расположением центра тяжести. Единственная проблема — обзорность: создание прозрачного корпуса проблематично, а применение радиопрозрачных материалов (углепластик, например) позволяет ориентироваться только с помощью радиолокатора.

В давние времена научно-популярные журналы любили публиковать рисунки на тему «Мир двухтысячного года». В том, выдуманном, будущем мире по воздуху неслись причудливые махолеты, по земле катились шароходы... Двухтысячный год уже давно миновал. Мир остался таким, какой он есть, — ни тебе махолетов, ни шароходов... Может быть, они появятся в «мире трехтысячного года»?

Шаротанк

Межвоенный период — это время экспериментов и поисков. Идея сферической боевой машины захватила умы конструкторов многих стран. Она буквально носилась в воздухе. Ведь при всей экзотичности идеи была очевидна высокая проходимость агрегата (весь корпус — одно большое колесо, а его большой объем обеспечивает плавучесть и преодоление водных преград) и повышенная пулестойкость сферического бронекорпуса, форма которого заметно повышает вероятность рикошета.

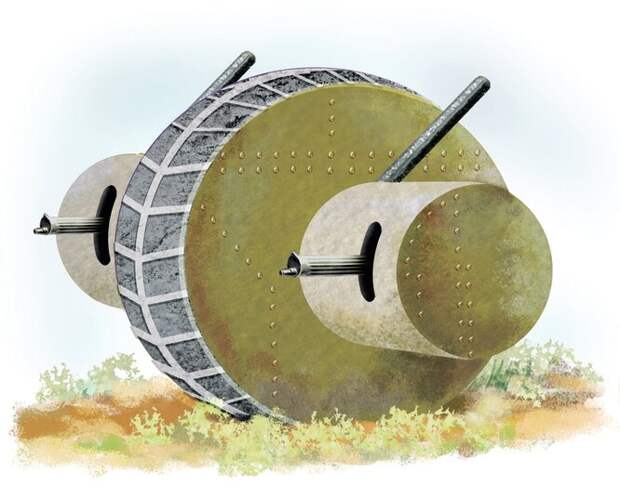

Наш соотечественник С.Г. Зайцев еще в 1925 году запатентовал «шарообразный танк», который состоял из двух вложенных одна в другую сферических оболочек. Внутренняя, не вращающаяся оболочка служила основным корпусом машины, в ее нижней части размещались все механизмы и экипаж. Внешняя бронеоболочка вращалась, перекатывая танк по местности. Движение машины происходило с помощью двигателя внутреннего сгорания за счет вращения внешней оболочки относительно неподвижной внутренней. Управление машиной по направлению осуществлялось за счет перемещения влево-вправо специального груза, который вызывал изменение центра тяжести внутренней оболочки.

Как же танкист будет видеть сквозь две сплошные оболочки? Эту проблему изобретатель решил изящно: экипаж вел наблюдение через два перископа, проходящие через полые оси по бокам танка (по оси вращения оболочек). Автор особо отмечал как преимущество своей машины то обстоятельство, что вращение наружной оболочки повышает ее пулестойкость, так как увеличивается вероятность рикошета. Правда, автор совершенно забыл упомянуть, где же размещается самое главное — вооружение его чудо-машины? В самом деле, не по принципу же «сама едет, сама давит»...

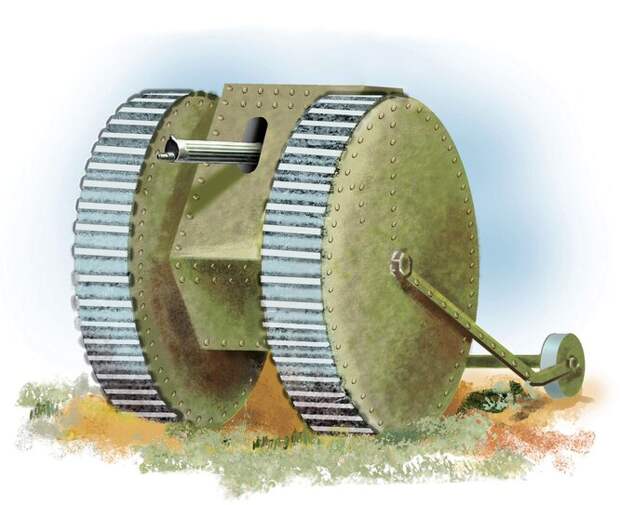

В 1927 году другой наш изобретатель, В. Майер, предложил «подвижный щит для защиты от ружейных и других пуль» — два пустотелых цилиндра в рост человека справа и слева от бойца с пулеметом. Сзади агрегат придерживали два роликовых катка, а двигал его сам красноармеец, переступая ногами по скобам, образующим боковую поверхность колес, — этакая белка в колесе, которая при этом еще должна была стрелять из пулемета... Впрочем, автор толком не пояснил, как именно ехал «щит». Это, конечно, не совсем танк, но поставьте на подобную конструкцию двигатель — и шар-танк готов.

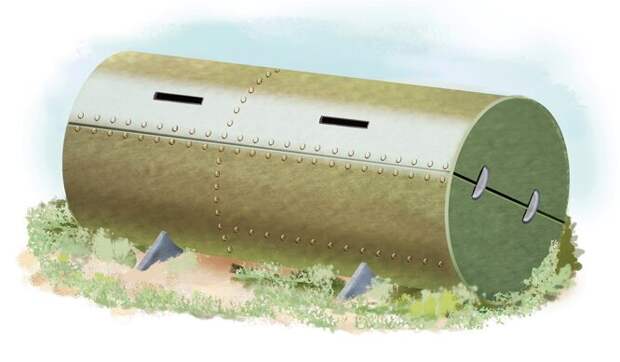

Не совсем понятно, как действовал и сборно-разборный пятиместный «контртанк» Ф. Бородавкова, который катили на врага сидящие внутри бойцы, цепляясь руками за скобы. Тормозами служили выдвижные ножевые упоры. Главным достоинством своей «бронебочки» автор считал дешевизну и уверял, что в бою она не уступит полноценному танку! Хотя орудий почему-то не нарисовал.

И. Лысов в 1928 году подал заявку на танк в виде огромного шара с пушками (почему-то не показанными на чертежах) и пулеметами в боковых спонсонах по оси вращения. Двигатель, как самая тяжелая часть конструкции, помещался в центре на карданном подвесе, а поворот осуществлялся «изменением центра тяжести».

Но самая впечатляющая и поражающая воображение идея — «Сходукет» студента-недоучки В. Лукина, «Скороходовая двухколесная танга» (одно название чего стоит!), предложенная в 1928 году. Монстр диаметром 12 м должен был быть вооружен десятком пулеметов. Но дальше общей идеи дело не пошло...

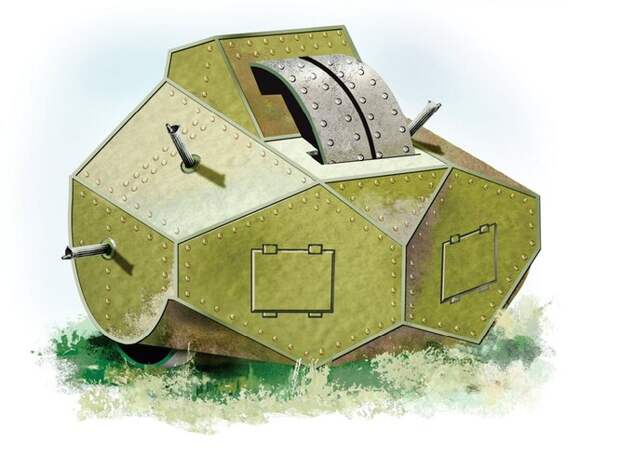

Существует также германский патент на шаровой танк аж 1905 года. А в конце 1930-х немецкие и японские фирмы начали активно разрабатывать танки в виде шара. В тот же период, а точнее — в 1936 году, один изобретатель из Техаса (США) предложил проект оригинального танка, двигавшегося по принципу катящегося шара. Танк представляет собой сферическую стальную кабину, заключенную во вращающуюся внешнюю оболочку. Эта внешняя оболочка состояла из двух полушарий, имевших на поверхности ребра. Двигатель, находившийся в кабине, вращал наружную оболочку, двигая танк по земле. Повороты танка осуществлялись при помощи изменения скорости одного из полушарий (левого или правого).

Пулеметы были установлены в двух сферических башнях по бокам. Между двумя двигающимися полушариями имелась стационарная неподвижная полоса, в которой располагались окошки для пулеметов. Тяжелый двигатель, установленный в центре полукабины, давал танку устойчивость и предохранял его от сваливания на бок. Кабина при необходимости могла быть хорошо защищена от отравляющих веществ.

Изобретатель утверждал, что благодаря сферической форме такой танк представляет собой очень малую и неудобную мишень для бомб и гранат противника; ему не страшен пулеметный и артиллерийский огонь, так как пули и легкие снаряды скользят по шаровидной поверхности, теряя свое направление. В заключение изобретатель отметил значительную проходимость танка в самых тяжелых условиях.

Инженерная мысль не дремала даже в разгар войны, в блокадном Ленинграде: изобретатель Н.Н. Чегодаев предложил свой проект «шарового танка», который рассматривался Комиссией по реализации оборонных изобретений Военного отдела Ленинградского городского комитета ВКП (б).

Конкретный бронеколобок

Все приведенное выше — не более чем теоретические изыскания и игра инженерного ума. Но ведь существовал и реально построенный настоящий шаротанк! В танковом музее в подмосковной Кубинке хранится опытный немецкий легкий шар-танк Kugelpanzer времен Второй мировой войны. Об этом аппарате почти ничего не известно. Наши войска захватили его в конце войны на Куммерсдорфском полигоне вермахта вместе со сверхтяжелым «Маусом» («Мышонком»). Вооружения он не имел и применялся как самоходный наблюдательный пункт (для передового артнаблюдения и корректировки артогня).

Толщина его брони составляет 5 мм. Масса — 1,8 т. Одноцилиндровый мотоциклетный двухтактный карбюраторный двигатель мощностью 25 л.с. позволяет развивать скорость до 8 км/ч. По бокам центрального цилиндрического отсека в рост человека расположены две вращающиеся полусферы, которые и служили движителем. Сзади установлен небольшой хвостовой опорный каток. Двигатель приводил в действие полусферы, снабженные грунтозацепами. Танкист, конечно, не бегал, как белка в колесе: в корпусе оборудовано вполне комфортное место для водителя-наблюдателя — единственного члена экипажа. Спереди, на уровне глаз сидящего бойца, находится смотровая щель. Входной люк для танкиста расположен сзади. Особенно озадачивает полное отсутствие на этой экзотической машине вооружения. Или бронеколобок — сам по себе вооружение, асфальтовый каток, просто закатывающий врагов?..

Поиски дополнительной информации по архивам и запросы в Германию никаких результатов не дали. Похоже, немцы тоже не имеют никакого представления об этом детище конструкторской мысли.

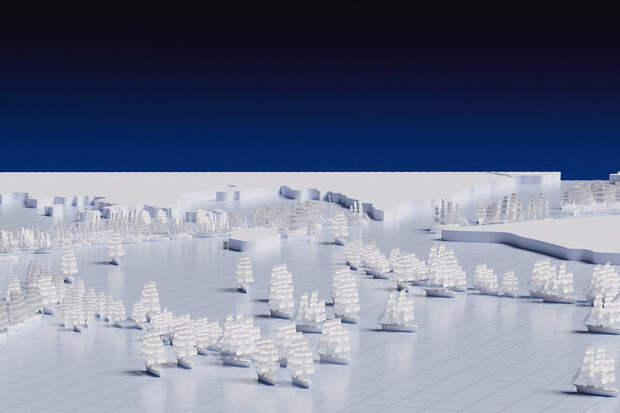

Балтийский Трафальгар: как Россия воевала со Швецией

Столкновения между Россией и Швецией шли весь XVIII век, тем более что Санкт-Петербург находился буквально под носом у наследников Карла XII, чья статуя и по сей день указывает из центра Стокгольма в сторону России. Восстановить порушенное Петром влияние на Балтике Швеция пыталась безуспешно, но упорно. Для безопасности России вопрос о границах Швеции также стоял остро: столица империи находилась слишком близко от чужих рубежей, и канонаду иной раз было слышно в Зимнем дворце. Именно во время этих незнаменитых кампаний русский флот одержал одну из крупнейших своих побед. В Швеции события тех времен известны под не слишком вдохновляющим названием «Выборгские шпицрутены».

К 1788 году Россия прочно увязла в противостоянии с Турцией. Между тем шведский король Густав III решал собственные проблемы. Он унаследовал от отца нестабильное государство со слабой королевской властью. Риксдаг (парламент) практически открыто делился на французскую и русскую партии. Густав с блеском осуществил бескровный переворот, заставив риксдаг расширить полномочия монарха. Однако ему требовалось укрепить собственный авторитет, для чего превосходно годилась маленькая победоносная война. В 1788 году Екатерина II получила ультиматум, требовавший передачи Карелии, русской части Финляндии, а также выхода из войны с Турцией. Он, само собой, не мог быть принят, но в Стокгольме этого и не ожидали. Густав III хотел укрепить свои позиции и в конце концов лично прославиться. Сама Екатерина II объявила конфликт «дурацким», а шведского государя «полоумным».

Сорванный реванш

На суше дела с самого начала пошли вяло. Крупных сражений было мало, войска топтались на месте. Куда интереснее события развивались на море. Шведы опрометчиво начали войну до ухода крупных сил русского флота в Средиземное море, и теперь корабли, готовившиеся для операций против Турции, обратились против шведов. Русским флотом командовал Самуил Грейг, опытнейший адмирал, ветеран победы при Чесме. Грейг сразу же провел несколько удачных боев. Но 15 октября 1788 года он умер, и флот на Балтике возглавил Василий Чичагов, намного более осторожный флотоводец. Однако война развивалась в целом успешно. Две русские эскадры благополучно противостояли атакам шведов. Те, однако, не оставляли надежд высадить десант неподалеку от столицы, на Карельском перешейке. К кампании 1790 года шведы приготовили внушительный флот, способный перевезти десант численностью до 15 тысяч человек.

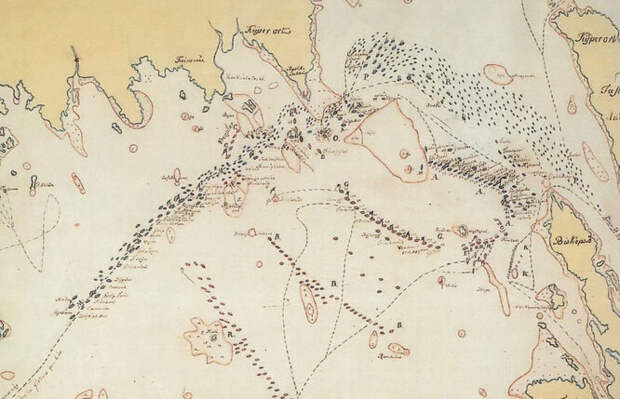

В конце мая эскадра русского адмирала Круза выдержала тяжелый бой в районе Кронштадта. Однако Круз не только сумел отбиться, но и оттеснил шведов. Здесь и завязалась интрига. Шведы, ускользнув от Круза, пытались прорваться к своей крупнейшей базе – Свеаборгу, но обнаружили ищущую их русскую эскадру Чичагова. Идти на виду у русских они не решились и двинулись к Выборгскому заливу. Так к концу мая 1790 года около Выборгской бухты собрались громадные силы.

В мышеловке

У русских было ощутимое преимущество: 27 линейных кораблей, 11 фрегатов, 73 галеры против 21 линейного корабля и 8 фрегатов шведов. Но, кроме боевых, у шведов было множество небольших вспомогательных кораблей.

Русские блокировали оба входа в залив. Шведы прекрасно понимали, что оставаться здесь – значит рано или поздно погибнуть. Поэтому они готовились к прорыву и ожидали восточного ветра, чтобы пробиться сквозь русские порядки. Со своей стороны, русские не имели возможности войти в Выборгскую бухту и спалить шведский флот. Чичагов не слишком хорошо представлял себе состояние богатой на разнообразные сюрпризы акватории. Мели и подводные камни делают маневры затруднительными. Попытка продвинуться в глубину залива на несколько миль кончилась тем, что четыре корабля сели на мель. Их удалось снять, но энтузиазма инцидент не добавил. Чичагов ограничился блокадой. Зато провалились и попытки шведов извне подать помощь блокированной эскадре. Сформированная в Шведской Померании эскадра наткнулась на заслоны и вернулась. Между тем положение шведов становилось хуже день ото дня. Солдат и матросов пришлось перевести на треть рациона, к концу подходили запасы воды. Шведы пытались искать источники на берегу, но там их ждали засады пехоты и казаков. Неуемный Густав предложил высадить все силы на берег, любой ценой пробиваться к Петербургу, а при неудаче сжечь корабли и спасаться сушей. Этот план отдавал даже не авантюрой, а безумием, и адмиралы убедили монарха прибегнуть к более традиционному прорыву морем. Эту операцию разработал девятнадцатилетний лейтенант Густав Клинт. Гребной флот должен был пройти всего около 15 км по направлению к шхерам, а корабельный – прорваться на большую воду и идти на полной скорости на запад, к Свеаборгу.

Ночной прорыв

21 июня русский галерный флот под командованием принца Нассау-Зигена начал нажимать на шведов у восточного выхода из залива – в проливе Бьеркезунд. Бой кончился неопределенным результатом, но продолжение грозило еще более плотной изоляцией шведов в глубине залива. Однако с вечера 21 июня задул долгожданный норд-ост, спасительный для шведов. Постепенно направление менялось на ост. Вечером неприятель приготовился к прорыву.

Около трех часов ночи шведская эскадра в полной темноте начала выдвигаться к горловине залива. Небо было затянуто тучами, луна едва просвечивала. Идеальная погода для рывка. Чичагов расположил свои силы в линию против выхода из залива. К сожалению, у русского адмирала не было плана, который был бы лучше простого стояния стеной на пути противника. Поэтому шведы могли действовать активно, навязывая бой на своих условиях.

Бой начала гребная флотилия шведов, атаковавшая русские галеры. Ее главной задачей было прикрыть развертывания шведской эскадры и отвлечь внимание русских. Из-за циклопического размера шведского флота потребовалось много часов просто для того, чтобы построиться в боевой порядок. Здесь же шведы начали нести первые потери. Линейный корабль «Финланд» наваливается на банку. Коварный залив сам по себе представлял опасность для сторон едва ли не большую, чем противник. Поэтому Чичагов приказал стать на якорь и приготовиться к линейному бою на месте: в противном случае он рисковал потерять часть кораблей на мелях.

Шведы приняли решение пробиваться впритирку к мысу Крюсерорт в западной стороне залива. Там им мог противодействовать только небольшой отряд контр-адмирала Повалишина – пять линейных кораблей и бомбардирское судно. Конечно, здесь имелся элемент везения: лишь немногим восточнее шведов подстерегали главные силы Чичагова. Как бы то ни было, скандинавы угадали. Однако это не означало, что прорыв пройдет легко, хотя шведам не требовалось ни сложных маневров, ни длительного времени, чтобы пройти простреливаемую зону.

Дым над водой

Осажденные на всех парусах неслись вперед, осыпаемые ядрами и картечью. Дистанция иногда сокращалась до почти нулевой, на этом расстоянии ядра крушили даже прочные дубовые корпуса. Шведские корабли один за другим прорывались в море – с изломанными рангоутами, в пробоинах. Место сражения затянул густейший пороховой дым, мешавший вести прицельный огонь.

Чичагов некоторое время никак не реагировал на разгорающийся на левом фланге бой. Позднее ходили даже слухи о его подкупе шведами. Только около 8:30 утра на помощь Повалишину отправились два линейных корабля – «Константин» и «12 апостолов», огромный линкор со 108 орудиями. Экипажи обрубили канаты и поспешили к месту боя, однако им пришлось сперва обогнуть крупную банку Репье. В этот момент через отряды Повалишина и Ханыкова перекатывались волны шведских кораблей. Рангоуты неприятеля были повреждены, поэтому о сложных маневрах речи не шло. Шведы оказались зажаты на узком пространстве в условиях плохой видимости. Воцарился невообразимый хаос. Шедший одним из последних шведский «Эникхетен» попытался запустить брандеры. Однако шкипер судна-самоубийцы употребил для храбрости более положенного, и брандер ушел прямо с канатом, привязанным к «Эникхетену». Тот поставил все паруса и сильно дернул брандер. Из-за этого привязанный «поджигатель» набрал еще большую скорость и въехал точно под корму собственного линкора. Корабль заполыхал от кормы до носа, потерял управление и врезался в шедший мимо фрегат, который также загорелся. Пламя добралось до крюйт-камер, порох с оглушительным грохотом детонировал. По счастливой случайности русские корабли этот взрыв не задел, хотя они были засыпаны горящими обломками.

Шведы вырвались на большую воду, однако Чичагов наконец бросился в погоню. Около семи часов вечера русские добрались до Гогланда и там обнаружили линкор, медленно двигающийся на запад. Из-за повреждений такелажа он не мог поднять все паруса и вскоре выкинул белый флаг. Остальные линейные корабли сумели уйти.

Догнать короля

Между тем для шведов история вовсе не закончилась. В этот день шло, по сути, два сражения: одно вели флоты открытого моря, другое – гребные. Именно с легким флотом шведов пробирался к свободе король Густав. Здесь он чуть было не попал в плен. Капитан Кроун на трех фрегатах и паре куттеров ворвался в середину шведской линии. Фрегат едва ли может противостоять линкору, но среди гребных судов он устроил настоящее опустошение и через некоторое время уже только рассаживал по шведским галерам призовые команды. Однако посреди этого массового захвата капитан получил приказ от Чичагова присоединиться к главным силам. Игнорировать его Кроун не мог, так что значительная часть шведских судов смогла уйти, включая королевскую яхту. Густав переходил с корабля на корабль – и едва не угодил в плен, перейдя на атакованное судно. Тем не менее ему удалось благополучно достичь берега. Даже в старости Кроун не мог простить Чичагову этого маневра и утверждал, что у него отняли победу. Чистая правда: один из пленных, вручая капитану шпагу, сообщил, что король ушел, пройдя вплотную к русским фрегатам. Многие шведские легкие суда не удалось захватить просто потому, что у русских даже не было времени послать на них хотя бы одного офицера принять у капитана шпагу.

Однако для капитана Кроуна разгром шведских легких сил был не последним успехом дня. Кроун, уже приближаясь к русскому флоту, обнаружил возле Свеаборгской крепости два десятка шведских судов, не успевших укрыться в шхерах. Кроун решил захватить или уничтожить хотя бы часть неприятельской эскадры и начал атаковать ближайший корабль. Это оказался линкор. Кроун взял шведа врасплох залихватским маневром – он «подрезал» противника, выйдя ему в нос и прижав бортом к шхерам. Линкор не мог ни развернуться для бортового залпа, ни уйти из-под удара, поэтому сделал самое разумное: спустил флаг. Любопытно, что фрегат, на котором находился сам Кроун, тоже был трофейный, отобранный у шведов ранее. Финальный маневр стал настоящей вишенкой на торте: при минимальных потерях фрегат сумел захватить линкор. Этот успех увенчал Выборгское морское сражение.

В общей сложности шведы оставили в Выборгской бухте 60 судов, в том числе семь линейных кораблей, и 6 тыс. человек, главным образом пленными. Среди пленных оказались один адмирал и основные силы королевской гвардии. На русской стороне погибли только 147 человек. Однако по итогам сражения о флотоводческих качествах Чичагова трудно сказать что-то лестное. В битве приняла участие лишь малая часть русской эскадры, основная же масса линейных кораблей маневрировала без всякой пользы, так и не вступив в битву. Героями дня стали Повалишин и Кроун. Отряд русских линкоров, выдержавший бой с огромной эскадрой с 1734 пушками на борту, имел всего 372 орудия и тем не менее сумел прогнать шведов сквозь шпицрутены, собрав кровавую дань.

Выборгская победа осталась совершенно неизвестной современному российскому читателю. Между тем «Балтийский Трафальгар» стал не только одной из крупнейших побед русского флота, но и успехом, серьезно приблизившим окончание ненужной войны.

Свежие комментарии