Самсонов Александр

Фрунзе против Врангеля. Отступление белогвардейцев из Таврии в Крым

Владимиров И. А. «Захват танков под Каховкой». 1927 г.

Сто лет назад произошло решающее сражение в Северной Таврии. Красная Армия разгромила Русскую армию Врангеля. Белогвардейцы с большим трудом прорвались в Крым, потеряв в боях до 50% личного состава.

Общая обстановка

После тяжелого поражения в Заднепровской операции белые перешли к обороне. Тем временем Красная Армия качественно и количественно нарастила свои силы на крымском направлении. Во-первых, Фрунзе договорился с Махно. Махновцы снова выступили на стороне большевиков против белых. Махно и его командиры выставили 11-12 тыс. бойцов. На призыв Махно из армии Врангеля сбежали присоединившиеся к нему атаманы со своими отрядами и часть мобилизованных белыми крестьян. Ситуация в тылу Белой армии значительно ухудшилась, многие повстанцы и партизаны в Крыму и Таврии считали себя сторонниками линии Махно.

Во-вторых, Польша заключила с Советской Россией мир. Москве пришлось отдать Варшаве оккупированные поляками области в Западной Белоруссии и Западной Украине, что явилось последствиями ошибочных решений военно-политического руководства во главе с Троцким (мечты о красной Варшаве и Берлине) и ошибок верховного командования и командования Западного фронта во главе с Тухачевским. «Блицкриг» на западе завершился крахом. Однако Красная Армия была сильна численно (5 млн. бойцов по всем фронтам и направлениям) и значительно усилилась качественно, и поляки это поняли. Они почувствовали это в жестоких боях за Львов, Варшаву, Гродно и Кобрин. Польское руководство поспешило заключить мир, пока красные не оправились от неудач, не разгромили белогвардейцев и не навалились всеми силами на Польшу. Вторая Речь Посполитая была истощена войной и торопилась выйти из войны победительницей. Мир был заключен, войска с Польского фронта стали перебрасывать на Южный.

В-третьих, советское командование в октябре 1920 года совершило мощную перегруппировку сил. На Южный фронт перебросили 80–90 тыс. человек. С Западного (Польского) фронта перевели управление 4-й армии Лазаревича, 1-ю Конную армию Будённого, из Сибири — мощную 30-ю стрелковую дивизию (3 стрелковых бригады – в каждой три полка, кавполк). Сформирован новый 3-й кавалерийский корпус Каширина (5-я и 9-я кавалерийские дивизии). Численность войск Фрунзе возросла до 140 тыс. человек (непосредственно на передовой было 100 тыс. человек) при 500 орудиях, 2,6 тыс. пулеметах, 17 бронепоездах, 31 броневике, около 30 самолетов. По другим данным, численность Южного фронта перед наступлением насчитывала 180–190 тыс. штыков и сабель, около 1 тыс. орудий, 45 самолетов и 57 бронеавтомобилей.

Против красных врангелевцы (1-я и 2-я армии, ударная группа) могли выставить около 56 тыс. штыков и сабель (непосредственно на передовой – 37 тыс. бойцов), свыше 200 орудий и 1,6 тыс. пулеметов, 14 бронепоездов, 25 танков и 20 броневиков, 42 самолета. При этом белогвардейцы были обескровлены и деморализованы только что завершившимся поражением на Днепре. Не имели возможности быстро пополнить ряды. Красноармейцы, наоборот, были воодушевлены победой. Кадровый состав Русской армии к октябрю 1920 года заметно изменился в худшую сторону. Кадровые фронтовые офицеры, добровольцы и казаки были выбиты беспрестанными боями. На их место приходили бывшие повстанцы-«зелёные», пленные красноармейцы, мобилизованные крестьяне. Боеспособность армии резко просела, многие солдаты при первой возможности старались сдаться и перейти на сторону Красной Армии.

Михаил Фрунзе в начале 1920-х годов

Планы сторон

Несмотря на тяжёлое поражение и неудачное расположение войск, большое численное превосходство врага (3-5-кратное), распыление войск на разных направлениях, белое командование отказалось от идеи отхода в Крым. Хотя начальник штаба генерал Шатилов предлагал отвести войска на полуостров, опасаясь окружения и гибели армии. Было принято решение принять бой в Северной Таврии. Врангель недооценивал силы и возможности Красной Армии, считал, что его войска, как и раньше, смогут отразить удар врага. Отход из Таврии в Крым лишал белых важных ресурсов и возможности маневра. Также главнокомандующий Русской армией исходил из политической обстановки. Отход белых войск в Крым мог привести к отказу Франции предоставить помощь белым. И ставил крест на возможности перехода белогвардейских частей из Польши через Украину. Эта ошибка в расчётах ускорила разгром Белой армии.

Двухнедельная пауза позволила белым пополнить части за счёт запасных частей. Но пополнения были слабыми, «сырыми». Также была проведена ещё одна реорганизация армии. В 1-ю армию Кутепова вошли 1-й и 2-й корпуса, она держала оборону на Днепре и на северном направлении. 2-я армия – 3-й армейский и Донской корпуса, прикрывала восточный фланг. Командующим 2-й армии вместо Драценко был назначен генерал Абрамов. В резерве был Конный корпус Барбовича и группа генерала Канцерова (бывшая группа Бабиева). Считая, что красные нанесут главный удар из района Никополя, в 20-х числах октября Врангель начал отвод частей 2-й армии на юго-запад, к Чонгару.

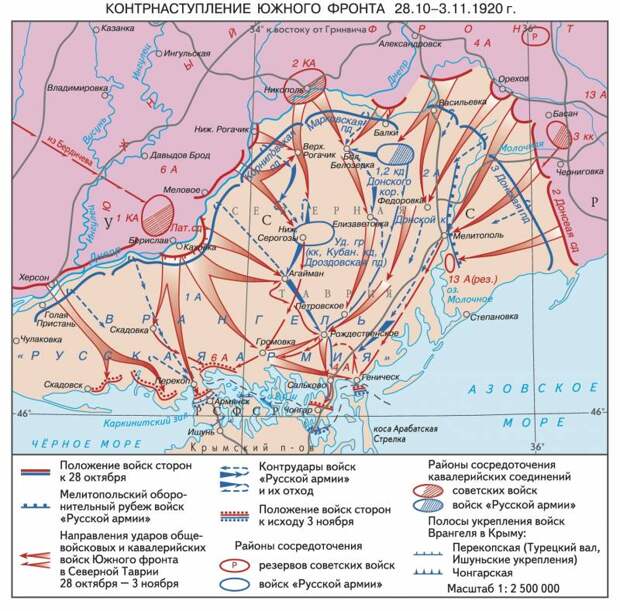

Фрунзе не спешил с операцией, готовил её тщательно. Командование Южного фронта разработало план наступательной операции, исходящий из географических особенностей театра действий. Войска наступали по сходящимся направлениям, чтобы уничтожить белые войска в Северной Таврии и не дать им уйти в Крым. Главный удар наносила Западная группировка: 6-я армия Корка и 1-я Конная армия Будённого. Западная группировка должна была атаковать из района Каховки в направлении перешейков и Сиваша, взять перекоп и Чонгар, отсекая неприятеля от Крымского полуострова. Северная группировка, 4-я армия Лазаревича и 2-я Конная армия Миронова, наносила удар из района Никополя к Чонгару с целью разбить, расчленить и окружить отборные войска противника (Корниловская, Марковская и Дроздовская дивизия, конный корпус). Затем Северная группировка должна была прорваться в Крым через Чонгарский перешеек. Восточная группировка, 13-я армия Уборевича, из района Орехов – Черниговка наносила вспомогательный удар на Токмак и Мелитополь, чтобы связать силы врага и не дать ему уйти на полуостров.

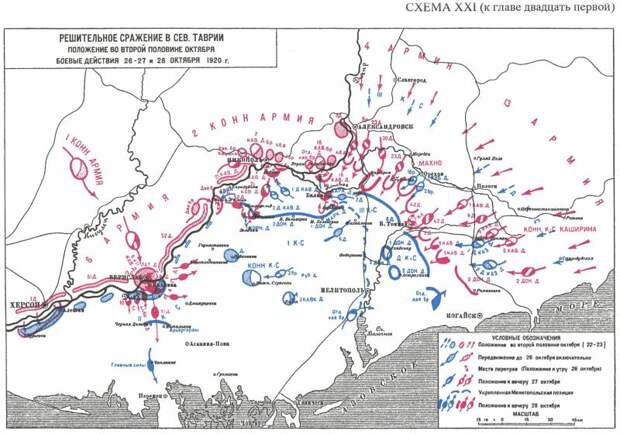

Главная битва

Сражение начали белые. 20 октября 1920 года они попытались начать наступление в направлении на Павлодар. Однако врангелевцы увязли в боях с махновцами и 42-й стрелковой дивизией 13-й армии. 23-го махновцы и части 4-й армии, опрокинув Северную группу армии Врангеля, вошли в Александровск. 24-го махновцы рванули по тылам белых к Мелитополю. Прорвавшись к Б. Токмаку, Махно круто повернул на северо-восток и двинул на Гуляй-Поле. Это было нарушением приказа. За Гуляй-Поле развернулся упорный бой, который обескровил группу Махно.

26 октября армия Миронова форсировала Днепр в районе Никополя, отбросила корниловцев и заняла два плацдарма. 28 октября началось общее наступление Красной Армии. Операция проводилась в сильный мороз (непривычный для этих мест) и метель, которая скрывала передвижение войск. Белая армия оказалась неподготовленной к «неожиданному» наступлению зимы. Зимнего обмундирования не было. Солдаты, чтобы не замёрзнуть, оставляли позиции и уходили в селения. Сотни бойцов были обморожены, боевой дух ещё больше упал.

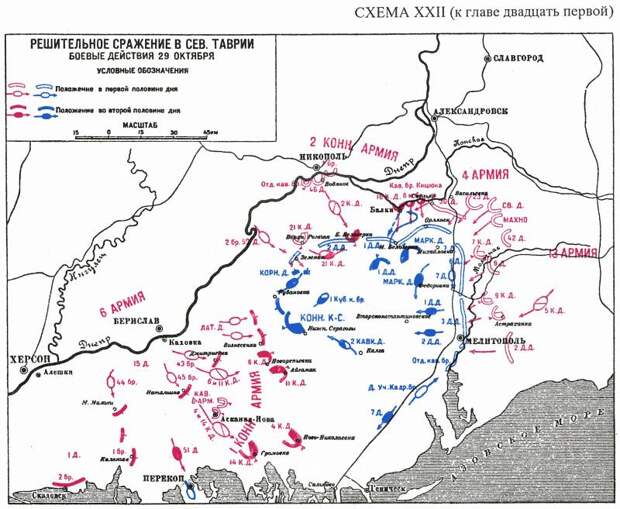

Западная группировка Южного фронта добилась наибольшего успеха. С Каховского плацдарма наступали две ударные группы: 15-я и 51-я стрелковые дивизии шли на юг, к Перекопу; 1-я Конармия и Латышская дивизия нацеливались на юго-восток, чтобы соединиться с 2-й Конармией. 6-я армия, атаковавшая с Каховского плацдарма, взломала оборону 2-го корпуса Витковского и двинулась на Перекоп, гоня перед собой противника. В прорыв немедленно вошла армия Будённого. 29 октября красные взяли Перекоп. Основные силы белых на этом направлении отступили на полуостров. Красные вышли в тыл 1-й армии Кутепова. Однако с ходу ворваться в Крым красноармейцы не смогли. 51-я дивизия Блюхера при поддержке артиллерии, танков и броневиков штурмовала Перекопские укрепления, местами ворвалась на Турецкий вал, но была отброшена вражеской контратакой. Красные на этом участке перешли к обороне.

Армия Будённого, оставив позади латышских стрелков, глубоко вошла в тылы врага и готовилась идти на соединение с конницей Миронова. Командование фронта, считая, что 2-я Конная армия успешно наступает и в помощи не нуждается, приказало 1-й Конармии идти на юг. Будённый самовольно разделил армию: 6-я и 11-я кавалерийские дивизии по старому плану шли на север, а штаб армии с 4-й и 14-й дивизиями, резервной кавбригадой пошёл на юг. Это была серьёзная ошибка, нельзя была распылять силы Конармии. Будённовцы вышли в район Агаймана и на побережье Сиваша, прорывались на Чонгар, чтобы отрезать врангелевцев от полуострова. Перехватили железную дорогу в Крым. В результате Белая армия попала в «котёл». Ставка Врангеля в Джанкое была отрезана от фронта. Ставка успела приказать Кутепову объединить силы 1-й и 2-й армий и прорываться на полуостров.

В этот же день Крымская группа Махно (5 тыс. сабель и штыков, 30 орудий и 350 пулемётов) ворвалась в Мелитополь. Однако наступление Северной и Восточной группировок Южного фронта были приостановлено ожесточенным сопротивлением противника. 4-я и 13-я армия не смогли выполнить поставленные задачи, расчленив оборону врага. Красные теснили врага, 2-я армия Абрамова медленно пятилась, цеплялась за каждый рубеж, сильно огрызалась. 2-я Конная армия не смогла продвинуться дальше Б. Белозёрки, увязнув в боях с тремя казачьими дивизиями.

30 октября будённовцы получили доступ в Крым через Чонгар. Белое командование собрало все имеющиеся на полуострове силы (юнкера, бригада Фостикова, артиллерийская школа, конвой главнокомандующего) и бросили на защиту перешейка. Медленное продвижение Северной и Восточной группировок противника позволило белым перегруппировать силы, прикрыться арьергардами и всей армией рвануть на прорыв в Крым. В районе Агаймана была сосредоточена ударная группа: Дроздовская, Марковская и Корниловская пехотные дивизии, конница. В это же время Донской корпус сильным контрударом сковал 2-ю Конную армию. Донцы нанесли поражение 2-й кавалерийской дивизии. Ударом с севера Белая армия прокладывала себе дорогу в Крым. Белая конница получила возможность бить дивизии Будённого по отдельности. Сначала корпус Барбовича отбросил 11-ю кавдивизию Морозова, после ударил по 6-й дивизии Городовикова. В упорной схватке, длившейся несколько часов, две дивизии Будённого были разбиты.

31 октября Фрунзе приказал Будённому собрать силы в кулак и стоять насмерть. Миронову приказали прорываться на Сальково, на помощь 1-й армии. Однако Будённый уже не мог выполнить этот приказ. Связь между частями была утрачена. Они дрались по отдельности. Разбитые накануне 6-я и 11-я дивизии получили подкрепление из латышей и закрепились в районе Агаймана. Сюда вышли отборные части 1-го армейского корпуса и снова разбили красную конницу. 11-я дивизия потеряла весь командный состав. Прикрывшись от атакующих латышей Корниловской дивизией, Кутепов повёл остальные войска на Отраду и Рождественское. В Отраде белогвардейцы разбили резервную кавалерийскую бригаду и штаб 1-й Конармии. Ворошилова едва спасли. Будённый требовал выслать ему на помощь 4-ю кавалерийскую дивизию Тимошенко, но она была связана боем с донцами и частями 3-го армейского корпуса. А 14-я кавалерийская дивизия Пархоменко в Рождественском была разбита корпусом Барбовича. 1-ю Конную армию отбросили от Чонгара, блокировав у Салькова и Геническа, прижав к Сивашу. Армия Будённого не ожидала сильного удара от казавшегося уже разбитым врага, была разгромлена по частям и сама оказалась под угрозой поражения.

В итоге 30—31 октября 1920 года корпуса Русской армии пробили себе дорогу через расположение войск 1-й Конной армии. Конный корпус Барбовича и пехота Кутепова последовательно разгромили 6-ю, 11-ю и 14-ю кавалерийские дивизии, штаб Будённого утратил связь с войсками. 31 октября — 1-2 ноября большая часть Белой армии, отбивая атаки отдельных частей красных, ушла из Таврии в Крым. Только 3 ноября брешь в Чонгаре была закрыта частями 4-й, 1-й Конной и 2-й Конной армий. В этот же день красные прорвали оборону врага на Сиваше и заняли Чонгар. Белые взорвали все мосты в Крым. Окружить и уничтожить армию Врангеля не удалось. Но Белая армия потеряла Северную Таврию, свою базу и плацдарм и понесла тяжелое поражение. Её потери составили до 50 % личного состава убитыми, ранеными, обмороженными и пленными. Материальные потери также были велики.

Фрунзе отмечал:

«Особенно замечательным приходится признать отход основного ядра в Крым. Отрезанные от перешейков врангелевцы всё-таки не потеряли присутствия духа и хотя бы с колоссальными жертвами, но пробились на полуостров».

«Орлан» против линкора «Айова»

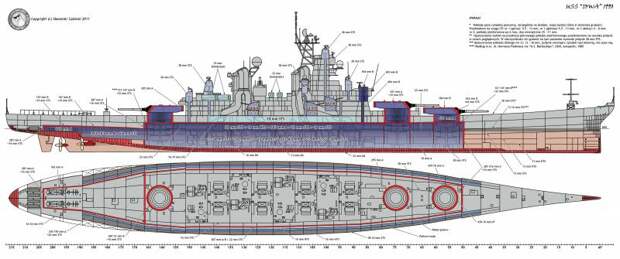

Корпус атомного «Орлана» всего на 8% короче, чем у «Айовы». Несмотря на двойную разницу в водоизмещении, оба гиганта практически идентичны по габаритам.

«Айова» шире на миделе (33 м), однако, её корпус резко сужается к оконечностям; обводы быстроходного линкора напоминают по форме «бутылку». В отличие от него, ширина атомного крейсера остается неизменной (28 м) практически на всей протяженности корпуса.

Колоссальная разница в водоизмещении продиктована всего тремя дополнительными метрами осадки. При полном водоизмещении корпус “Айовы” оседал в воду на 11 м.

Полному водоизмещению “Орлана” соответствует осадка 8 метров. Встречающаяся в источниках цифра 10,3 м включает “каплеобразный” выступ гидролокатора и в рассматриваемом вопросе значения не играет.

Главная загадка этой истории не в том, как глубоко оседает корабль с ростом водоизмещения.

Атомный суперкрейсер пр. 1144 вообще не должен иметь то водоизмещение, которое он имеет.

Если бы “Орлан” строился на основе корпуса “Айовы” (ведь размеры-то идентичны, только меньше осадка), то он бы получился меньше и легче на несколько тысяч тонн.

Иначе говоря. Чисто гипотетически. Если бы корпус “Айовы” был построен по технологиям конца ХХ века, а внутри установлены массогабаритные макеты машин и механизмов “Орлана”, то никаких 26 тыс. тонн близко бы не получилось.

Парадокс

Линейный корабль был очень тяжел, его масса покоя составляла 59 000 тонн. И это неудивительно.

Во-первых, он нес на себе броневой панцирь.

Цитадель “Айовы” имела протяженность 140 метров. Представьте футбольное поле, обрамлённое 8-метровыми стенами из 30-сантиметровой стали. Сверху оно еще было накрыто “крышкой” толщиной 22 сантиметра (такова суммарная толщина бронепалуб линкора). Плюсом, шло продолжение цитадели в корму, траверзные переборки, барбеты башен, сверхзащищенная рубка и прочие шедевры фортификации.

Суммарно, все бронирование тянуло почти на 20 тысяч тонн (300 ж/д вагонов с металлом)!

Артиллерия с боекомплектом — 6,2 тысячи тонн.

Два эшелона энергетической установки, с учетом 12 турбо- и дизель-генераторов линкора — 5 тысяч тонн.

Полный запас топлива — свыше 8 тысяч тонн.

Оборудование и системы — 800 тонн.

Защищенный пост управления огнём Mk.37 с радаром весил 16 тонн. Каждая из “Айов” была оснащена четырьмя такими постами. Всего на борту линкоров находилось свыше 10 радаров различного назначения. Не считая станций радиотехнической разведки и систем опознавания “свой-чужой”

Еще несколько тысяч тонн были потрачены на размещение экипажа из 2800 чел. и различные припасы (продовольствие, машинное масло, запас воды для котлов и т.п.).

“Сухой остаток” около 16 тысяч тонн — это непосредственно корпус линкора.

Почему он такой тяжелый?

Ну, во-первых, он большой.

Во-вторых, корпус “Айовы” бы мало похож на “жестянки” современных кораблей. Его обшивка была такой толстой (от 16 мм до 37 мм в районе КВЛ), что её можно было по ошибке принять за броню. Для сравнения: ракетные крейсера, построенные в конце ХХ века имеют внешнюю обшивку толщиной всего 8-10 мм. А толщина их палубного настила, как правило, еще меньше.

Внутренние, считавшиеся небронированными, переборки имели толщину 16 мм и изготовлялись из стали марки STS, близкой по качеству гомогенной броне.

Никаких вставок из алюминия и легких сплавов в надстройке. Везде, со всех сторон, — только холодный блеск стали.

Силовой набор линкора был рассчитан под установку мощных (и тяжелых) броневых плит. Что не замедлило сказаться на массе и прочности шпангоутов.

В результате корпус современного крейсера, идентичный по габаритам корпусу “Айовы”, должен быть легче и весить явно меньше 16 тыс. тонн. На сколько? Данные по “Орлану” отсутствуют.

Мы скромно уменьшим эту цифру на 12% (2000 тонн).

14 тысяч тонн. Таковой видится масса конструкций корпуса атомного “Орлана”. По крайней мере, таким бы получился корпус сходной по размерам “Айовы” при всех указанных обстоятельствах. Меньшая толщина внешней обшивки и переборок (как минимум, в 2 раза), меньшая на 20 м длина, меньшие размеры подводной части (ввиду меньшей осадки).

Полное водоизмещение “Орлана” — порядка 26 тысяч тонн.

26 — 14 = 12.

На что были израсходованы 12 тысяч тонн полезной нагрузки?

Брони нет. То, что иногда называют “локальным бронированием” (защита реакторов и пусковых установок “Гранит”) — ничтожная часть, не способная как-то повлиять на результат. 200-300 тонн — по массе составляют менее 1% водоизмещения ТАРКРа, в пределах статистической погрешности.

Основное вооружение “Орлана”:

20 ПКР “Гранит” (стартовая масса 7 тонн). 96 зенитных ракет С-300 (стартовая масса около 2 тонн). Итого — 300 тонн.

Для сравнения: масса вооружения и боезапаса “Айовы” была в 20 раз больше (6200 тонн).

Можно скрупулёзно пересчитать оставшиеся боевые системы (“Кортики”, ЗРК “Кинжал” и т.д.), но это близко не покроет 20-кратную разницу в массе вооружений ТАРКРа и линкора.

Стартовая масса ракеты “Кинжала” (165 кг) эквивалентна по массе всего четырём выстрелам универсальной пятидюймовки (20-орудийная батарея на борту линкора выпускала по противнику тысячи таких снарядов).

Масса пусковых установок ничтожна на фоне 16’’ орудий, где один ствол весил 100 тонн (разумеется, без казенника, люльки, приводов наведения и механизмов подачи боезапаса).

Кстати... Современные пусковые установки располагаются ПОД палубой, в то время, как башни и орудия линкора располагались НАД. Легко представить, как это сокращает “верхний” вес и потребность в компенсирующем балласте. По крайней мере, если бы ракетные шахты действительно размещались ниже башен...

Все слишком очевидно.

Если даже принять, что каждая шахта со вспомогательной арматурой имеет втрое большую массу, чем ракета (запредельное значение), то едва ли масса всего оружия и боекомплекта “Орлана” достигнет двух тысяч тонн.

Для примера. Американская УВП Mk.41 — 61-шахтная пусковая установка, вместе со складным погрузочным лифтом, арматурой (эл. кабели, водяное охлаждение, воздух высокого давления) и всеми контрольными панелями весит: пустая — 117 тонн, с ракетами (ЗУР и “Томагавки”) — 230 тонн.

В отличие от бэттлшипов эпохи ВМВ, где отводимая под вооружение статья нагрузки превышала 10% полного водоизмещения корабля, у ракетного крейсера она едва ли окажется в пределах 5-7%.

Силовая установка

Здесь можно плакать или смеяться, но паровые котлы и турбины дряхлого линкора обеспечивали едва ли не вдвое большую мощность, чем ядерные реакторы “Орлана”. Быстроходный линкор эпохи ВМВ имел на валах 254 тыс. л.с., в то время как атомный крейсер “всего лишь” 140 тыс.

Как указано выше, два эшелона ГЭУ вместе с запасом мазута, который обеспечивал линкору дальность хода 15 тыс. миль, весили около 13 тыс. тонн.

Даже не разбираясь в ядерных технологиях и полагая, что в реакторе расщепляется углекислый йод, мы можем определенно сказать, что реактор не топят мазутом. Отсюда — минус 8000 тонн.

Механизмы ГЭУ линкора (с заправленными рабочими жидкостями) весили 5 тыс. тонн.

Мощность турбин “Орлана” почти вдвое меньше. У него всего две турбины (ГТЗА) — вместо четырех у “Айовы”. Во столько же раз сократилось число валов и гребных винтов.

Не стоит забывать о 40-летней разнице в возрасте кораблей. Если удельная мощность механизмов (кг/л.с.) одинакова, значит, все это время технический прогресс стоял на одном месте.

Вместо восьми паровых котлов — два водо-водяных реактора ОК-650, аналогичные тем, что устанавливаются на скромных по размерам многоцелевых подлодках. Радиационная защита весит не так много, как представляют в фантастических фильмах.

Кто-то вспомнит про резервные котлы на мазуте (1000 миль при скорости 17 уз.). В данном расчете ими можно пренебречь. Ни по своей мощности, ни по массе, ни по запасам топлива (в 15 раз меньше, чем у “Айовы”) они не значат ничего на фоне главных энергетических установок кораблей.

Статья нагрузки “Айовы”, отводимая под ГЭУ и топливо, составляла 22% от полного в/и линкора.

У “Орлана” (с учётом всех факторов) она должна быть значительно меньше. Топлива нет. Раз прошло 40 лет и мощность механизмов ЭУ уменьшилась вдвое, то они стали легче в два раза (логично, правда?).

2500-3000 тонн или 10-12% от полного в/и крейсера.

Что в итоге?

Оценив примерную массу всех вооружений, боекомплекта и механизмов силовой установки “Орлана”, мы по-прежнему топчемся в пределах 5 тысяч тонн.

На что были потрачены оставшиеся 7 тысяч?

Вы укажете на электронику и радары. Но какой же тяжелой должна быть электроника, даже будучи защищенной по военным стандартам? Чтобы невозбранно списывать на неё 100 пропавших грузовых вагонов (7000 т). Это безумие.

Мы знаем, что зенитно-ракетная система С-300 вместе с ПУ, командным пунктом и радарами, помещается всего на нескольких мобильных шасси. Было бы странно, если её морской аналог С-300ФМ потребовал для своей работы каких-то невероятных “машинных залов” и прочего бреда, который часто встречается в дискуссиях об морском оружии.

Кстати, по поводу самих ПУ и ракет беспокоиться не стоит: под них уже была выделена значительная статья нагрузки в разделе “вооружение”.

Экипаж сокращен в 4,5 раза (600 вместо 2800 моряков).

Между кораблями пролегла технологическая пропасть в 40 лет. Каждый гвоздь, генератор или электромотор весят легче, чем на старом линкоре. Кстати, в составе механизмов “Айовы” использовалось 900 электродвигателей, её электрическая сеть была не менее сложна, чем у современного ТАРКРа.

Как бы мы ни пытались объяснить парадокс, тяжелый атомный крейсер получается легче на несколько тысяч тонн. По крайней мере, таким мог получиться корабль, соответствующий по габаритам “Айове”, со всеми указанными изменениями в статьях нагрузки.

И тем не менее, объяснение есть. Прошу внимание на картинку.

К сожалению, в истории не нашлось случая, когда бы линкор и “Орлан” были пришвартованы друг напротив друга. Но если бы это случилось, вы бы все увидели невооруженным глазом.

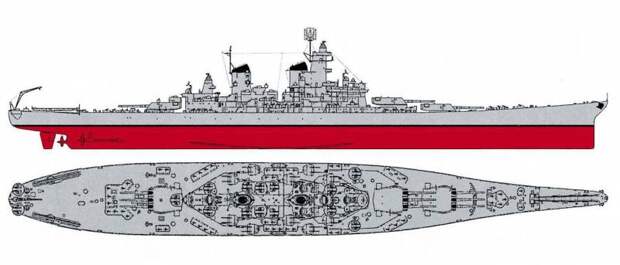

Борт атомного исполина вздымается из воды на 11 метров. Форштевень еще выше, там высота 16 метров (с пятиэтажный дом). Оттуда сложно спрыгнуть в воду, избежав при этом увечий.

У глубоко посаженной “Айовы” высота борта на миделе всего лишь 5 метров. Её корпус, словно айсберг, почти полностью скрыт под водой.

Там, где у линкора ходовой мостик — у крейсера только начинается верхняя палуба. Крышки ракетных шахт расположены выше, чем башни линкора!

Словно сделанный из лёгкой “пробки”, атомный крейсер покачивается на волнах. Из 59 метров его высоты (от киля до клотика) лишь 8 метров находятся под водой. Отношение высоты надводного борта к осадке составляет 1,4 (для сравнения: у линкора это значение равно 0,45).

Исключительная высота надводного борта — это лишние тысячи тонн металлоконструкций, это верхний вес, это дополнительный балласт. Это исчезнувшее водоизмещение, которое мы так отчаянно искали в начале статьи.

Собственно, сей очевидный факт подтверждает всю правоту наших догадок, насчет незначительной массы вооружения и механизмов современного корабля. Если бы радары, ракеты и реакторы действительно весили, как пушки и механизмы кораблей ВМВ, то ни о какой высоте надводного борта мечтать бы не приходилось. Ракетный крейсер стал бы похож на приземистый бэттлшип.

С точки зрения конструкторов эпохи ВМВ, корпус “Орлана” принадлежит настоящему линкору — еще большему по водоизмещению, чем “Айова”! Который из-за хронического недогруза практически целиком торчит из воды.

Никто не призывает наполнять “Орлан” тысячами тонн оружия и брони, чтобы тот погрузился в воду по самую палубу. Никаких ошибок здесь нет. Крейсер был намеренно спроектирован так, чтобы как можно сильнее возвышаться над водой.

Мой расчет лишь показывает, какие необъятные резервы скрыты в конструкциях современных кораблей. Не имея других требований, конструкторы могут позволить себе всё: супервысокие борта, причудливые фальшборты и надстройки. Там, где раньше гулял ветер и изредка приходил тесный лифт, доставляя корректировщиков огня на верхний КДП, теперь можно свободно пройтись по палубам, взирая на волны с высоты 16-этажного дома.

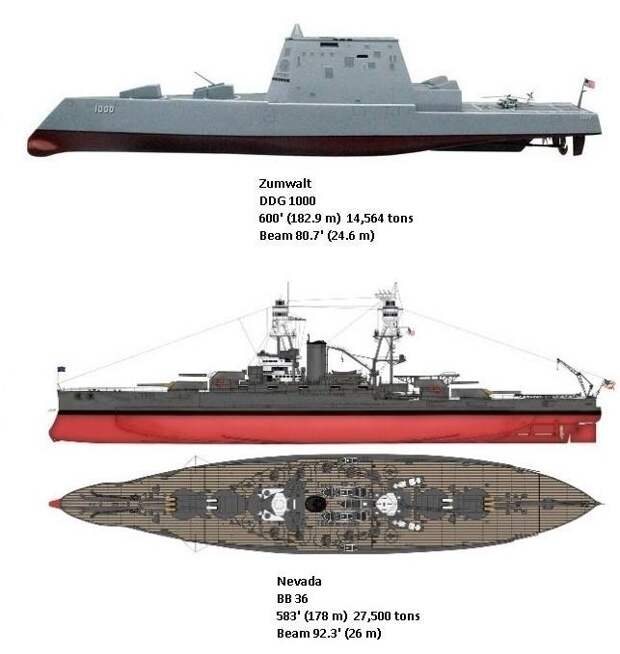

Удивительно высокие борта — общая черта всех современных кораблей. На следующей картинке представлены “Замволт” и линкор “Невада” в одном масштабе.

Те, кто пишет о том, как “Замволт” станет зарываться носом в воду, просто не понимают всей комичности ситуации. При ТАКОЙ высоте борта эсминец может вообще не обращать внимания на волны.

У толстокожей красавицы "Айовы" проблем с мореходностью тоже никогда не было. Благодаря своей массе она, словно меч, разрезала водяные валы, даже не пытаясь взобраться на них. Как говорится, бегемот плохо видит, но это уже не его проблема.

В целом же, с увеличением высоты бортов, обстановка на верхней палубе стала гораздо комфортнее.

Свежие комментарии