Сила связи со своими Богами.

Сила связи со своими Богами.

"Так поём славу Богам и живём милостью Божьей, пока жизнь не утратим!".

Силуэт призрака заснят над головой старика в Индонезии

Любопытное видео было снято около оживленной части индонезийского города. Внимание оператора привлек один из стариков, тяжело переходящий дорогу. Над его головой виднелась темная тень, неотступно следующая за пожилым человеком.

Как только старик перешел трассу, оператор перевел свое внимание на следующего пешехода, однако тот не был обременен невидимым спутником. Понять, что же на самом деле материализовалось над головой пожилого мужчины, не удалось до сих пор.

Большинство Интернет-пользователей, любящих смотреть видео про призраков, никак не придут к единому мнению: одни считают, что бесплотная тень – это призрак или отпечаток темной ауры, олицетворяющий собой всевозможные человеческие грехи и проклятия.

Другие же выдвигают довольно смелую гипотезу о том, что гостем потустороннего мира является не кто иной, как ангел-хранитель, только вот внешний вид его не такой, как мы привыкли себе представлять.

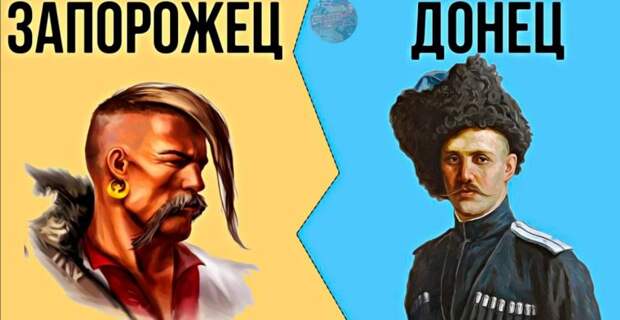

Донские казаки и запорожцы — в чем сходства и отличия? (ВИДЕО)

В статьях о Степане Разине и Кондратии Булавине было немного рассказано о донских казаках. В некоторых из этих статей упоминались и казаки запорожские. Но когда и как эти люди появились в южных степях на окраине Российского государства?

Некоторые полагают, что казаки ведут происхождение от бродников, воевода которых, Плоскиня, после битвы на Калке от имени монголов вёл переговоры с киевским князем Мстиславом и целовал крест, обещая: победители «не прольют крови вашей».

Другие говорят о возможном происхождении казаков от вассальных киевским князьям кочевников племен чёрных клобуков.

Третьи — от племени касогов.

Григорий Грабянка, который ещё в начале XVIII века пытался писать историю запорожских казаков, считал, что они ведут свое происхождение от хазар.

Однако ни у кого из вышеперечисленных не было ни малейшего шанса удержаться на этой территории до времени, когда историческими источниками фиксируется появление здесь знакомым нам «настоящих» казаков.

Огромная территория Великой степи от Волги до Днепра была коридором Великого переселения народов, через который прошли многие племена, потрясшие империи и царства Запада: гунны, авары, мадьяры, монголы. Эти нашествия сметали либо увлекали за собой племена, ранее кочевавшие здесь. Но и без идущих на запад гуннов или мадьяр жить на этих землях было неспокойно. И довольно значительную часть времени Великая степь Европы была неподконтрольным «диким полем». Именно поэтому здесь и могли появляться организованные группы вольных людей. Однако правителям улуса Джучи, более известного как Золотая орда, удалось на некоторое время навести порядок на этой территории, ликвидировав все независимые от властей ватаги и сообщества. Лишь после катастрофического разгрома государства Тохтамыша войсками Тимура в 1391 и 1395 гг. эти территории вновь стали ничейной землёй, и здесь снова появились условия для появления специфических групп населения, которые могли стать прародителями казаков.

Версии происхождения слова «казак» и первые казаки

Само слово «казак», вероятно, все же имеет тюркское происхождение. Разными авторами оно переводится как «вольный человек», «изгнанник», и даже «разбойник». Высказано предположение, что казаками (вернее, созвучным словом) вначале называли поступающих на временную службу наемников — в отличие от воинов постоянный армии хана («огланы») и его подданных, призываемых в случае войны («сарбазы»).

Потом казаками стали называть членов никому не подчинявшихся разбойничьих отрядов. А. Стороженко, например, утверждал:

«Казачий промысел особенно развился среди татар, поселившихся в Крыму. Если ордынец… бросал мирную жизнь пастуха, один или в обществе подобных… углублялся в степи, грабил купеческие караваны, пробирался на Русь и в Польшу для захвата пленных, которых потом с выгодой продавал на базарах, то такой бродяга и разбойник назывался по-татарски «казаком»».

Впрочем, имеется также версия о северокавказском происхождении казаков. Некоторые авторы считают, что произошли они от племени «касогов», представителей которых предки осетин называли kasakh, а мингрельцы – kachak. Доводом в пользу этого предположения его сторонники считают самоназвание запорожцев — черкасы. Хотя, согласитесь, что логичнее было бы, если бы так называли себя донские казаки, они ведь проживали гораздо ближе к Кавказу.

В дальнейшем название «казаки» было перенесено на самостоятельные общины людей, по разным причинам бежавшим на территорию Дикой степи.

Уникальным в мировой истории появление казаков не было. Похожие общины постоянно возникали на стыках враждебных цивилизаций. Так, на фронтире между двумя империями, Османской и Священной Римской германской нации, можно было встретить юнаков, которых многие считали похожими на «вольных казаков». А на так называемой Военной границе — вдоль рек Савы, Тиссы и Дуная, жили граничары, походившие на казаков Кавказской линии.

Национальный состав первых казаков был необычайно пёстрым и разнообразным. Это могли быть мелкие отряды дезертиров армии какого-нибудь хана, но появлялись и ватаги беглецов из русских княжеств. Вначале все эти маленькие общины были мононациональными, и, вероятно, враждовали между собой, но постепенно начался процесс их слияния и объединения. Пополнялись они в основном людьми, вынужденными по какой-то причине бежать из родных мест. Национальность и религия теперь не имели решающего значения — члены протоказачьих общин были отщепенцами, жившими по своим законам. Обратной стороной такой вольной жизни было полное бесправие — эти предки казаков были изгоями, которые не могли рассчитывать на защиту какого-нибудь князя или хана. Но для многих беглецов и такая жизнь казалась привлекательной. Имелись среди них люди, органически неспособные к монотонному и однообразному труду. Некоторые были просто бежавшими от правосудия разбойниками. Но большинство было доведено до отчаяния поборами и произволом местных властей, и мечтали «уйти в казаки», чтобы жить вольно, охотясь и занимаясь рыбной ловлей, да и ограбить какой-нибудь обоз — тоже неплохая перспектива.

Такая жизнь привлекала даже жителей более отдаленных областей — в казаки шли из Литвы и Польши. Причем не только «хлопы», но и обедневшие шляхтичи, которых называли «банитами». Сведения о них содержатся, например, в «Истории Хотинского похода 1621 года» Якова Собесского, который сообщает:

«Они отреклись от прежних фамилий и приняли простонародные прозвища, хотя некоторые и принадлежали раньше к знатным родам».

Он же утверждает, что были среди казаков и люди других национальностей:

«Немало немцев, французов, итальянцев, испанцев и других, принужденных оставить свою родину, вследствие совершенных там бесчинств и преступлений».

А во второй половине XVI столетия среди запорожских казаков можно было встретить также сербов, черногорцев, хорватов, болгар и выходцев из Валахии. Постоянный приток всех этих людей привел к тому, что в ранее в основном тюркоязычных казачьих ватагах теперь стали преобладать славяне, в речи которых оказалось много заимствованных у соседей слов. В качестве примера таких заимствований можно привести всем знакомые и привычные сейчас слова атаман, есаул, курень, кош, бунчук, майдан. А популярной одеждой стали отнюдь не славянские бешмет и чекмень. Александр Ригельман в XVIII веке писал, что казаки «платье носят почти совсем татарское».

Исторические центры казачества

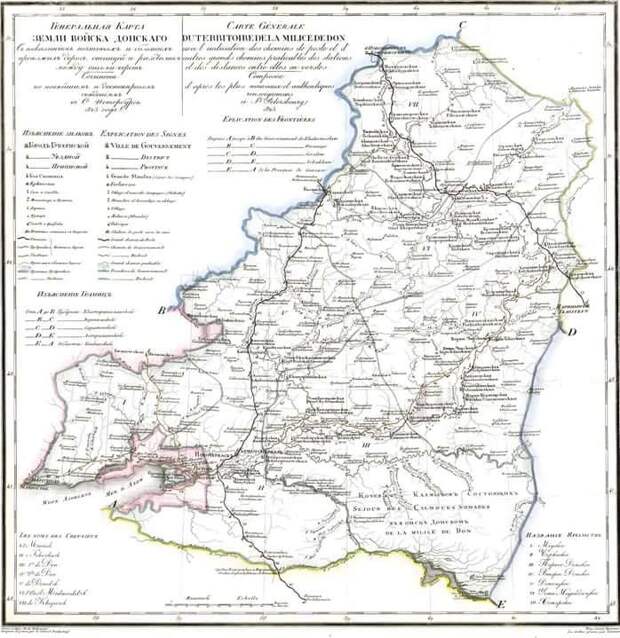

Исторически первоначально сложились два центра казачества. У Дона и его притоков, на территории нынешних Ростовской, Волгоградской и Воронежской областей Российской Федерации, а также Луганской и Донецкой областей Украины обосновались донские казаки. В начале XVII столетия они объединились в Войско Донское.

Карта Войска Донского

На территории современных Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей Украины появились казаки запорожские.

В исторических документах донцы упоминаются несколько раньше. В 1471 году — в московской «Гребенской летописи». В ней рассказывается о знаменитой иконе Донской Божьей Матери, которую именно казаки якобы привезли Дмитрию Донскому на Куликово поле.

Запорожцы впервые упоминаются в 1489 году. В 1492 году польский хронист Марцин Бельский сообщил об укрепленном лагере казаков за днепровскими порогами.

Однако ещё раньше в летописях появляются рязанские казаки, которые в 1444 году «пришли на лыжах, с сулицами, с дубьем, и вместе с мордвою присоединились к дружинам Василия». В 1494 году упоминаются ордынские казаки, «грабившие под Алексином», в 1497 — «Японча Салтан, Крымскаго царя сын со своими казаками», а в 1499 ордынские азовские казаки были отогнаны от Козельска.

Донские и запорожские казаки не были изолированными группами, довольно часто они координировали свои действия, устраивая совместные походы. В 1707-1708 гг. в Сечи укрывался Кондратий Булавин, и, несмотря на противодействие кошевого атамана, часть рядовых запорожцев потом пошла с ним на Дон. Но спутать донцов и запорожцев между собой было невозможно. Они различались и по образу жизни, и даже внешне.

Казаки донские и запорожские

Описания внешности, оставленные многими современниками, позволяют говорить, что в запорожцах, по-видимому, было больше тюркской крови: они, как правило, были смуглыми и темноволосыми. Дончан же обычно описывают как типичных славян, отмечая их светлые лица и русые волосы.

Запорожцы и выглядели более экзотично: это у них были бритые головы, пресловутые оселедцы, длинные отвислые усы, «шаровары шириной с Чёрное море».

Народная картина «Крымский запорожец» («Казак Мамай»). Конец XVIII — начало XIX века

Впрочем, надо сказать, что шаровары у запорожцев появились лишь в XVIII столетии, и позаимствовали их они у турок.

Менее известно, что с середины XVII века в моду у запорожцев вошли карманные часы, которые стали считаться признаком богатства и успеха.

Донские казаки одевались менее броско и носили бороды, что для запорожцев было нехарактерно. В настоящее время внешность донцов многим кажется типичной казачьей и удивления не вызывает, в то время как облик запорожцев часто воспринимается как чересчур фольклорный, нарочитый и даже театральный. Интересно, что кубанские (бывшие черноморские) казаки, прямые и законные наследники запорожцев, уже давно выглядят вполне традиционно.

Е. Корнеев. «Черноморский казак», 1809 год

Висячие усы и оселедцы сейчас можно увидеть только у ряженых казаков современной Украины.

Донские казаки делились на низовых и верховых. Иногда выделяли ещё серединцев. Низовые жили в местах, которые стали потом Черкасским и Первым Донским округами, в них более было заметно южное и восточное влияние — и в одежде, и в заимствованных словах, чаще встречались брюнеты. Именно они основали первые казачьи города на Дону и ходили в морские походы. Низовые жили богаче, чем верховцы. Из сообщения посла при ставке заволжского ногайского мурзы Измаила Тургенева известно, что в 1551 году низовцы обложили данью Азов.

Верховые казаки занимали земли в Хоперском и Усть-Медведицком округах и имели много общих черт с населением соседних русских уездов. В походы «за зипунами» они отправлялись на Волгу и Каспий.

А. Ригельман. Казаки верховых (слева) и низовых (справа) станиц

Во второй половине XVII века вблизи Волго-Донской переволоки появился воровской городок Рыга (Рига), казаки которого в 1659 г. «до зимы торговых людей с Руси Доном ни одной будары не пропустили». Разгромлен он был низовыми казаками, которые желали поставить своевольных верховцев под свой контроль.

Низовые и верховые казаки недолюбливали друг друга: низовые ставили себя на первое место и верховцев называли мужиками и чигой (смысл слова неясен). Были различия в мировоззрении и психологии, что нашло отражение в двух вариантах одной поговорки: низовые казаки говорили «жизнь хоть собачья, да слава казачья», а верховые — «хоть слава казачья, да жизнь то собачья».

В военном отношении донцы оказались более продвинутыми, чем запорожцы, так как сумели организовать собственную артиллерию.

Религией донских казаков было православие, традиционно сильно было влияние староверов, многие из которых вынуждены были бежать на Дон.

А вот среди запорожцев встречались и католики, и мусульмане, и даже (неожиданно) — иудеи.

Донцы обязательно носили нательные кресты, у запорожцев же они появились только в более поздние времена — под российским влиянием. А первая церковь в Запорожской Сечи (Базавлукской) была построена в XVIII веке, до этого и без храмов обходились. Так что степень набожности запорожцев Гоголь в повести «Тарас Бульба» несколько преувеличил. Но все же А. Тойнби потом назвал казаков «пограничниками русского православия».

Имелись отличия в приготовлении пищи: обычной едой запорожцев были кулеш, похлебка из муки (тетеря), галушки и вареники, донцы любили уху, щи и каши.

Страсти по борщу

В этом месте, вероятно, невозможно не вспомнить о пресловутом борще. Украинцы уже убедили самих себя, что это их национальное блюдо, и все остальные борщи — «ненастоящие». Теперь они пытаются убедить в этом весь мир.

Вообще-то, суп с капустой и свеклой известен очень давно, в Крыму, например, ещё в начале новой эры его называли «фракийской похлебкой». Считается, что главное отличие борща от супов-предшественников состоит в первоначальной обжарке свеклы. Есть две версии появления традиционного борща. Согласно первой, на которой настаивают в Украине, в 1683 г. во время войны с турками союзные австрийцам запорожцы находились в окрестностях Вены, где обнаружили большие поля, засаженные свеклой. Сама по себе она показалась им невкусной, но есть что-то было надо — пришлось экспериментировать. Вначале они попробовали поджарить ее на сале, а потом стали поджаренную свеклу варить с другими овощами.

Согласно другой версии, борщ был придуман ещё раньше — донскими казаками во время осады турецкой крепости Азак (Азов).

Впрочем, имеются и более ранние упоминания о борще — в документах XVI века, в частности, в новгородских ямских книгах и в «Домострое». Историкам известен также «Указ о трапезах Троицкова Сергиева и Тихвинского монастырей», датированный 1590 годом, где на «Предпразднество Христова Рождества» рекомендуется подавать «на обѣдѣ шти борьщевыя да лопша съ перьцемъ».

Правда, некоторые считают, что в тех борщах использовалась не свекла, а травянистое растение борщевик.

Но даже если признать верной именно украинскую версию изобретения борща, окажется, что это блюдо было впервые приготовлено за пределами Украины — в Австрии. И приготовили его не украинцы, а запорожцы — люди, о которых Иоганн-Готгильф Фоккеродт писал: «Сбежавшиеся отовсюду, разбойнический сброд» («Россия при Петре Великом»).

Кристоф Герман Манштейн, служивший в русской армии при Анне Иоанновне, в «Записках о России» назвал запорожцев «смесью всякого народа».

Вольтер в «Истории Карла XII» описывает запорожцев как «шайку русских, поляков и татар, исповедующих нечто вроде христианства и занимающихся разбойничеством».

В. Ключевский тоже неполиткорректно называл их «сбродной и бродячей массой».

В 1775 году, после ликвидации последней Сечи (Пидпильнянской), запорожцы и вовсе покинули территорию Украины. Часть из них ушла в турецкие владения. Другие в 1787 году образовали Черноморское казачье войско, которому 30 июня 1792 года были пожалованы земли от правого берега Кубани до Ейского городка. Платой за столь ценный подарок стали служба России и отказ от прежнего образа жизни. Так запорожцы превратились в черноморских, а потом — в кубанских казаков. В 1860 году на Кубань были переселены и другие потомки последних сечевых казаков. Это были перешедшие в 1828 году на сторону России потомки задунайских запорожцев, которые вначале образовали Азовское казачье войско, располагавшееся между Мариуполем и Бердянском. То есть прямые потомки и наследники запорожских казаков живут в России. И, следуя логике украинской версии об изобретении борща запорожцами, следует признать, что настоящим классическим борщом должен быть объявлен кубанский. Проблема лишь в том, что на Кубани, как и на Украине, нет единого канонического рецепта борща, зато есть поговорка «в каждой хате свой борщ». Поэтому следует признать борщ общим блюдом русских, украинцев и белорусов и не пытаться придать рецептам его приготовления политическую окраску. Тем более что в составе казачьего войска у Вены находилось и некоторое количество специально приглашенных донских казаков. И невозможно доподлинно узнать, кому первому пришло тогда в голову положить в котел с похлёбкой обжаренную на сале свеклу — донцу или запорожцу.

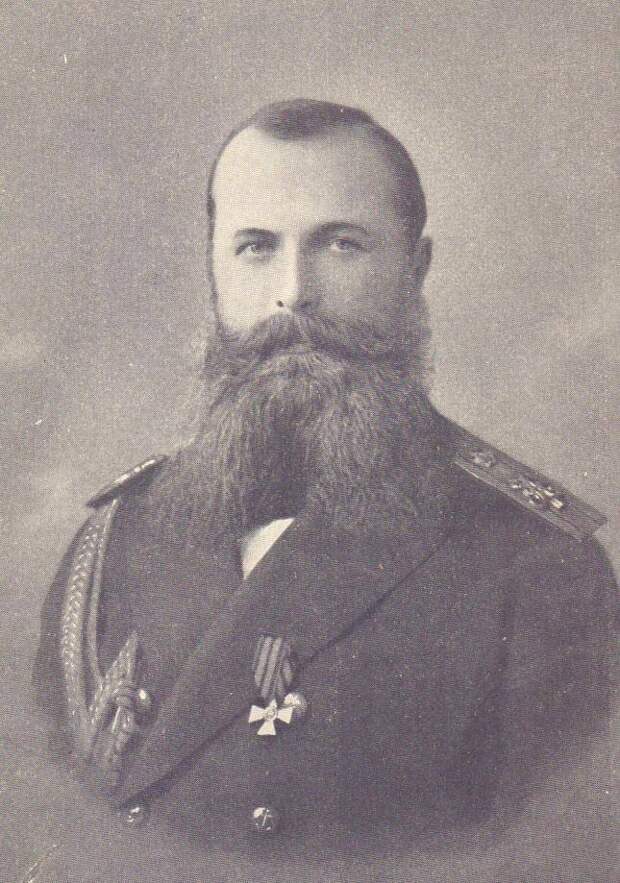

Скажем заодно пару слов и о знаменитом флотском борще. Согласно канонической версии, его рецепт был создан по заказу командира Кронштадтского военного порта С. О. Макарова.

Адмирал Макаров С. О.

Доктор Новиков для обмена опытом посетил Севастополь (город, который изначально и всегда был русским, а не украинским), после чего сформулировал рекомендации по закладке мяса, круп и овощей. Мясо он предложил закладывать уже порезанным (а не резать его на порции после готовности), для улучшения вкуса рекомендовал добавлять помидоры. Особенностями флотского рецепта борща стали способ нарезки капусты «шашечками» (а не стружкой) и добавление копченостей. И 1 мая 1901 г. Макаровым был издан приказ о новом способе варки «командных щей».

Образ жизни донских и запорожских казаков

Но вернёмся к сравнению донских казаков с запорожскими.

На самом деле различие было еще более существенным. Донские казаки жили в станицах, женились и заводили хозяйство. В 1690 году российские власти попытались запретить им заниматься земледелием, но этот приказ был ими просаботирован. И у правительственных чиновников тогда хватило ума не настаивать на его неукоснительном исполнении. А вот запорожцы жили в куренях, средоточием которых была Сечь.

Украинское слово «січь» родственно русскому «засека» и означает оборонительное укрепление, построенное с использованием поваленных в сторону врага деревьев. Но затем слово «Сечь» стало означать столицу запорожской казачьей области и даже всю область за Днепровскими порогами. Правительство этой своеобразной республики (казацкая старшина) состояло из четырех человек, выбираемых на год: кошевого атамана, войскового судьи, войскового есаула и войскового писаря.

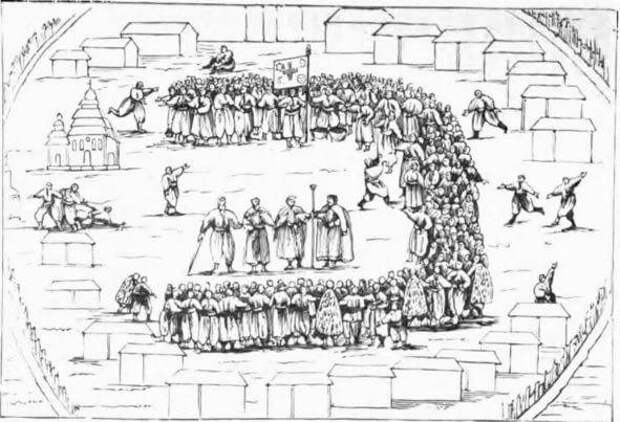

Рада в Запорожской Сечи. На заднем плане – большие дома-курени. С гравюры XVIII века

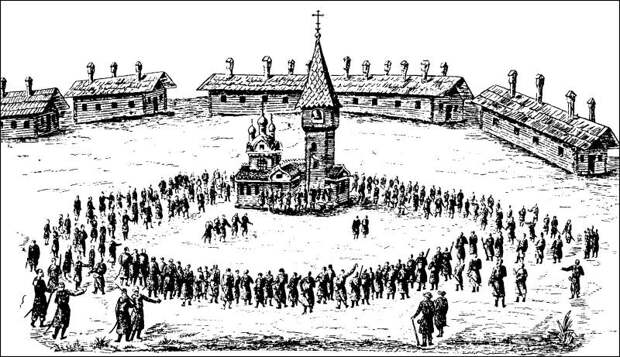

У донских казаков аналогом рады был войсковой круг, на котором выбирались войсковой атаман, два есаула, войсковой дьяк (писарь), войсковой толмач и подтолмач. При отправлении на войну избирались походные атаманы и полковники. После сложения полномочий эти люди переходили в разряд «войсковой старшины».

Войсковой казачий круг на Дону. Гравюра XVII века

В отличие от донских казаков, сечевики жен не имели и заниматься каким-либо трудом считали ниже своего достоинства: деньги, с их точки зрения, следовало добывать исключительно в военных походах — чтобы тут же прогулять и пропить добычу и очень скоро отправиться в новую экспедицию. Причем направлены эти походы могли быть в любую сторону: национальность и религия потенциальных жертв интересовали запорожцев в самую последнюю очередь. Приведем несколько примеров такой «неразборчивости».

Белорусский священник Федор Филиппович в «Баркулабовской летописи» (конец XVI — начало XVII вв.), например, сообщает:

«Запорожцы великую шкоду чинили, а место славное Витебск звоевали, злата-сребра множество побрали, мещан учтивых порубали… Горше злых неприятелей, албо злых татар».

Этот же автор пишет об изнасиловании запорожцами 6-летней девочки.

В 1595 году казаки Северина Наливайко разграбили Могилёв и сожгли в этом городе 500 домов.

И Витебск, и Могилёв — города Речи Посполитой.

Криштоф Косинский, сам шляхтич, во главе запорожцев также жег и грабил территорию этого государства.

В 1575 году запорожские отряды под командованием Богдана Ружинского («Богданко») и войскового есаула Нечая, взяв крепость Ор-Капы, вторглись в Крым, разграбили многие города, выкалывая глаза мужчинам и отрезая груди женщинам.

Кафу, осажденную Ружинским с суши, Нечаем — с моря, «взяли в короткое время штурмом, разграбили город и вырезали жителей, кроме 500 пленников обоего пола».

В 1606 г. запорожцы разграбили и сожгли христианский (болгарский) город Варна — это территория Османской империи. О многочисленных мусульманских городах, сожженных и разграбленных запорожцами (часто в союзе с донцами), даже пока и не говорим.

Казаки гетмана Петра Сагайдачного в 1618 году разграбили русские города Путивль, Ливны, Елец, Лебядин, Данков, Скопин, и Ряжск. От Москвы они были отбиты войсками Д. Пожарского.

В общем, никого из соседей запорожцы при удобном случае бить и грабить не забывали.

Иногда они, по словам поляка Л. Пясечиньского, «являли opus misericordiae» (образец милосердия): в 1602 году, захватив торговое судно, запорожцы истребили турок, а греков всего лишь «обобрали донага и даровали жизнь».

Донцы, по свидетельству Дортелли, турок убивали без жалости, но захваченным в плен христианам Османской империи предлагали выкупиться, «если только они сами не покупали рабов; в таком случае их убивают беспощадно, как и было в прошлом году (1633) со многими армянами».

Следует сказать, что те же греки у Османской империи не заслуживали большого сочувствия, так как активно участвовали в торговле славянскими рабами, и сами рабов-единоверцев иметь не гнушались. Павел Алеппский в 1650-х гг. сообщал о греках Синопа:

«В этом месте живет свыше тысячи христианских семейств, и в каждом семействе есть пять-шесть пленных мужчин и женщин, а то и больше».

Ю. Крижанич в 60-х гг. XVI столетия писал:

«Греки, желая сказать о холопе, рабе, невольнике или морском гребце, называют его по имени нашего народа «склавос», славянин: «это мой славянин», то есть «это — мой невольник». Вместо «поработить» говорят «склавонить», то есть «ославянить»».

Чтобы избежать обвинений в предвзятости и пристрастности, сообщим, что и донские казаки на войне совершали немало жестокостей. Например, взяв крепость Азов, они «не пощадили… в нем никакова мужеска возраста, ни стара ни мала… посекли всех до единова».

Русские посланники к крымскому хану Жуков и Пашин в 1657 г. сообщают о действиях донцов, которые во время их миссии устроили набег на побережье между Кафой и Керчью: «Татар, и жон их, и детей всех рубят».

При этом донцы часто проявляли трогательную заботу о «кормовой базе», заранее договариваясь: жечь дотла крымские деревни, побивать или нет «крымских людей всех без остатка»? Если планировали через пару лет возвратиться в те же места, дотла их не разоряли.

Эти правила не действовали, когда мстили за набег или поражение, и во время войны крымчаков и турок с Россией.

Жестокость в те времена никого не удивляла, легче было удивить милосердием. Так что особенностью запорожцев был не запредельный уровень жестокости, а упомянутая «неразборчивость» и готовность грабить всех подряд, до кого могли дотянуться и где не рассчитывали встретить чересчур сильного противника.

Запорожцы, и сами понимали, что ангелами не являются, совершенно не комплексуя по этому поводу и спокойно называя вещи своими именами. Когда российские власти потребовали выдать бежавшего в Сечь Кондратия Булавина, запорожцы ответили:

«Никогда такого не бывало, дабы таковых людей, бунтовщиков или разбойников, выдавано было».

Слово «разбойник» сечевиков не оскорбляло. Распространенная в их среде легенда так объясняет необходимость традиционного длинного чуба (оселедца): матёрый казак за жизнь совершает столько грехов, что непременно попадет в ад, но бог сможет вытащить его оттуда за оселедец. Почему и на каком основании бог обязан вызволять запорожцев из преисподней, не поясняется: есть многогрешный матёрый казак, есть чуб — все условия соблюдены, давай, Господь, вытаскивай.

В целом можно предположить, что на Дон и Днепр устремлялись люди разных складов характера и жизненных установок. Если бежавший из-под Тулы, Калуги или Смоленска крестьянин не исключал возможности свободно трудиться на новом месте, пусть даже с перерывами на войну, походы за зипунами и грабежи, он пробирался на Дон. А если ему хотелось несколько лет (или месяцев, кому как повезет) пожить вольно и весело, идти следовало в Сечь, которая нуждалась в постоянном притоке пушечного мяса. Можно было, конечно, наняться за хлеб и кров батраком к какому-нибудь зимовому запорожскому казаку — эти могли жениться и заводить хозяйство, периодически присоединяясь к сечевикам во время их походов (речь о них впереди, в следующей статье). Но стоило ли бежать в Запорожье, чтобы стать там бесправной, ни на что не претендующей «голутвой»?

Вряд ли именно о такой судьбе мечтали и беглые крестьяне, и преследуемые по закону «лихие люди».

Разумеется, и на Дону приходилось начинать с нуля, но на первых этапах колонизации ещё можно было найти свободную землю по притокам казачьей реки. Нужно было лишь суметь освоить и защитить ее. А это было весьма нелегко. Известно, что в 1646 г. царские власти направили на поселение на Дон 3037 человек «охочих людей», через год их осталось лишь 600, остальные бежали — не на Дон, а с Дона! Можно делать выводы, какие люди селились там добровольно.

Но вскоре свободные земли на Дону закончились, и новые беглецы и здесь могли рассчитывать только на место батрака. Среди них оказалось много беглецов из контролируемых Польшей областей Украины, которым даже такая жизнь казалась лучше прежней. Тех из них, что работали у старшин, ставших дворянами, в 1796 году сделали крепостными. А тех, что батрачили в станицах у простых донцов, в 1811 году причислили к казакам.

Ошибку в выборе можно было исправить: случалось, что донские казаки уходили в Сечь, и, наоборот, сечевики перебирались на Дон. В 1626 году царские чиновники доносили в Москву:

«Всех их (черкас) на Дону с 1000 человек. А в Запорогах донских казаков тоже много».

Однажды «на житьё» на Дон пришли сразу «1000 человек черкас, с жёнами и детьми, а с ними всякой рухляди 80 телег» (это были и зимовые казаки, речь о которых впереди, и решившие остепениться сечевики). Да и некоторые названия ясно говорят о том, кто именно первоначально поселился в этих местах. В качестве примера можно привести основанный в 1570 г. городок Черкасский.

Политические связи донских казаков и запорожцев

Донские казаки быстро оказались в клиентах у московских царей. Первый договор с ними был заключен ещё при Иване Грозном, донцы участвовали в его походах на Казань и Астрахань. С 1570 г. донцам стали платить жалованье из Москвы — деньгами, порохом, сукном, хлебом и вином. В 1584 г. Войско Донское принесло присягу Федору Иоанновичу.

Со времен Петра I отношениями с донскими казаками ведал уже не Посольский приказ, а занималась Военная коллегия.

С 1709 года донцам было запрещено самим выбирать атамана на круге — так на Дону появились наказные атаманы. В 1754 г. властями назначаться стали и старшины. Наконец, в 1768 г. донским старшинам было пожаловано российское дворянство.

А запорожцы попали под влияние Великого княжества Литовского. Но в 1569 году, после заключения Люблинской унии и образования Речи Посполитой, Сечь оказалась в составе нового государства. Хуже всего тогда пришлось православным украинским крестьянам, которых новые паны-католики и за людей не считали. И количество беглецов в Сечь резко увеличилось.

Формальное подчинение запорожцам новым властям не мешало им претендовать на самостоятельность: часто они совершали свои походы, не советуясь с Варшавой и не ставя короля и его чиновников в известность.

Запорожцы вообще легко заключали разные союзы — если это сулило выгоду.

Уже цитировавшийся Иоганн-Готгильф Фоккеродт сообщает: «До сих пор они (запорожцы) нанимались в военную службу без разбора к полякам и туркам» («Россия при Петре Великом»).

Действительно, в 1624 г. запорожцы воевали даже в составе армии крымского хана Мехмеда III Герая против турецких войск и вместе с крымчаками одержали победу под Карасубазаром (сейчас — Белогорск).

В 1628 году запорожцы отбили от крепости Чуфут-Кале войска мирзы Буджакской Орды, Кан-Темира, который осаждал в ней мятежных братьев Мехмеда III и Шахина Гераев. Правда, кончилось все плохо: из Турции пришло подкрепление, и Гераям вместе с казаками пришлось бежать в Запорожье.

Тот же Сагайдачный всего через полтора года после похода на Русь, когда поляки в очередной раз лишили его гетманской булавы, отправил в Москву посольство с нижайшей просьбой принять Войско Запорожское на русскую службу и пожаловать вчерашних грабителей «як своих холопей». Русское правительство от таких подданных отказалось. Обласканный Петром I Мазепа предал своего благодетеля, едва в пределы Малороссии вошли войска Карла XII. И, обнаружив, что дела у шведов обстоят совсем не так радужно, как он ожидал, вступил в переговоры и с Петром, обещая ему захватить и привезти Карла и с поляками обещая вернуть подвластные ему территории в состав Речи Посполитой.

Московские власти запорожцам (черкасам) традиционно не доверяли и стремились ограничить их контакты с донскими казаками. Не поощряли они и переселение запорожцев на Дон. В этом указе запрет мотивируется необходимостью сохранения мира с Крымом и Турцией:

«Запорожских черкас принимать вам к себе не велено, потому что они приходят к вам по научению польского короля для того, чтобы меж нас и турского султана и крымского царя ссору учинити».

В этом вспоминаются события Смутного времени:

«Черкассы приходили в Российское государство на государевы украинные городы и места повоевали, и крестьянскую (христианскую) кровь многую пролили, и церкви Божии обругали».

Наконец, донцам напоминают, что запорожцы принадлежат к другому лагерю:

«Сами ведаете, что Запорожские черкасы служат польскому королю, а польский король наш неприятель, и всякое зло на наше государство умышляет».

Но отношения донцов и запорожцев в целом все же были дружественными, в чем мы убедимся в следующей статье. А со времён Алексея Михайловича Романова, как известно, запорожцы перешли под российскую юрисдикцию.

Скоро мы продолжим рассказ о запорожских и донских казаках.

Видеоподборка по теме:

Свежие комментарии