Летающий «Фрегат»: грузовой дрон для российской армии

Летать – это легко. Упрощая, полет можно свести к действию всего четырех ключевых векторов, сбалансированных в общем центре масс.

Это сила тяжести и противостоящая ей подъемная сила плюс направленная вперед тяга, которой препятствует сопротивление воздуха. К этим четырем векторам приложены и все усилия конструкторов, двигателистов и аэродинамиков, которые стремятся минимизировать массу и сопротивление летательных аппаратов, увеличить тягу и подъемную силу, чтобы добиться стабильного и экономичного полета. Например, уменьшение веса на процент позволяет на 0,75% снизить потребление топлива.Но не менее важен и способ создания подъемной силы. В самолетах она возникает за счет движения вперед, заставляющего воздух быстро обтекать неподвижное крыло. Двигатели генерируют лишь тягу, а подъем обеспечивается аэродинамическим профилем, благодаря которому над крылом возникает область пониженного давления – и сила, направленная вверх. Недаром некоторые легкие планеры могут подолгу оставаться в полете, выключив двигатель и вообще не используя топливо. А вот вертолету подъемную силу создают потоки воздуха вокруг лопастей вращающегося без остановки ротора, и они же обеспечивают тягу вперед. Поэтому вертолет – это всегда компромисс.

Самолеты – хорошо

В пересчете на доставку одного человека на расстояние 100 км классические легкомоторные самолеты Tecnam P92 расходуют 4,6 л топлива, более современные Tecnam P2002 – еще на литр меньше.

Близкие цифры демонстрируют и большие пассажирские авиалайнеры. Для сравнения: популярные коммерческие вертолеты Sikorsky S-76 Spirit потребуют на это уже 11,9 л горючего. С точки зрения эффективности и экономичности полета самолеты – хорошо, а вот вертолеты – не очень.

Даже их максимальная скорость ограничена величиной, при которой кончики лопастей начинают двигаться быстрее звука, и она вряд ли когда-нибудь превысит 350–400 км/ч. Добавьте к этому высокий расход топлива, и вы поймете, что самолетной дальности полета вертолетам не добиться никогда. Выполняя операции где-нибудь в Арктике или в Сибири, вертолетчики вынуждены предварительно готовить запасы топлива в определенных точках вдоль своего маршрута: практическая дальность их полета без дозаправки редко превышает 500 км. Однако почти все это искупает одна деталь – инфраструктура.

Самолеты требуют сложных инженерных сооружений и длинных взлетно-посадочных полос, которые необходимо поддерживать в рабочем состоянии. Вертолеты летают где захотят, могут зависать неподвижно, перемещаться боком, а главное, они способны подняться в воздух с неподготовленной площадки – с любой лужайки, полярной льдины или крыши небоскреба. Недаром авиаконструкторы, двигателисты и аэродинамики с таким упорством преследуют идею создания летательных аппаратов с фиксированным крылом и возможностью вертикального взлета и посадки (СВВП).

Есть варианты

Первые практические попытки разработки таких самолетов начались еще в конце 1940-х, и надежды с ними тогда связывались огромные, тем более что и направления работы в целом были понятны уже тогда. Для перехода из вертикального полета в горизонтальный и обратно требуется контролируемо менять направление вектора тяги. Для этого мы можем менять положение всего фюзеляжа – как в аэродинамической схеме «тейлситтер», по которой был создан, например, экспериментальный СВВП Lockheed XFV-1, приземлявшийся на хвост, для устойчивости оснащенный дополнительным перпендикулярным оперением. Другие варианты подразумевают использование поворотных крыльев либо только двигателей, как у конвертопланов Bell V-22 Osprey, единственных таких аппаратов, пошедших в серийное производство. Наконец, отклоняться могут одни винты (такой вариант был реализован на экспериментальном Bell X-22, поднявшемся в воздух в 1966 году), а на аппаратах с реактивным двигателем – направление вылетающей из сопла струи (как у незавершенного проекта СВВП Як-141). Вершиной развития этих технологий можно назвать систему Rolls-Royce LiftSystem, которая разработана для палубной версии боевых F-35 Lightning II.

Однако эпоха громких проектов гражданских СВВП закончилась еще в 1970-х, и в результате такие аппараты достались лишь военным. Оказалось, что сложность конструкции оборачивается снижением надежности, а «компромиссная» двигательная система – высоким расходом топлива. Кроме того, переход от вертикального полета и зависания в горизонтальный крайне требователен к навыкам пилота, которому приходится контролировать вектор тяги, скоординированно управляя и двигателем, и элементами механизации. Ситуация стала меняться лишь в последние годы, благодаря тем же технологиям, которые стали драйверами «беспилотной революции».

Революция дронов

«Еще с 1940-х годов идея вертикального взлета остается "святым Граалем" авиационной науки и техники, – рассказал нам начальник центра перспективных исследований группы "Кронштадт" Владимир Воронов. – Сейчас эта старая тема снова всплыла – и это происходит повсеместно, по всему миру, – благодаря новым возможностям автоматизации управления. Вычислительные мощности на борту позволяют передать компьютеру все операции, в том числе при взлете и посадке и при переходе между разными режимами полета».

Группа «Кронштадт» – один из лидеров российской индустрии беспилотных авиационных систем. Начав разработки с аппарата легкого класса взлетной массой 50 кг, компания расширила свои компетенции и в область тяжелых беспилотных аппаратов. Это направление в «Кронштадте» возглавляет заслуженный конструктор РФ, доктор технических наук Николай Долженков. Под его руководством создан разведывательный дрон «Орион-Э», проходящий сейчас летные испытания.

Ему же принадлежит идея создания СВВП «Фрегат» для воздушной разведки и целеуказания для кораблей военно-морского флота. Такой аппарат способен базироваться не только на авианосце, но и на любом судне, на котором можно разместить стандартную вертолетную площадку. Однако не менее перспективным беспилотник выглядит и для гражданской авиации, особенно в России с ее огромными расстояниями и неразвитой сетью аэродромов. До сих пор многие районы страны остаются слишком удаленными для доставки вертолетами, но и слишком мало освоенными для строительства самолетных аэродромов. Поэтому нам так нужен новый СВВП.

Взлетная масса: 5000 кг

Полезная нагрузка: 800 кг

Размах крыла: 17 м

Сложенное крыло: 9 м

Длина: 13 м

Высота: 3,7 м

Дальность полета: 2300 км

Продолжительность полета: 4,3 ч.

Практический потолок: 7000 м

Летная модель

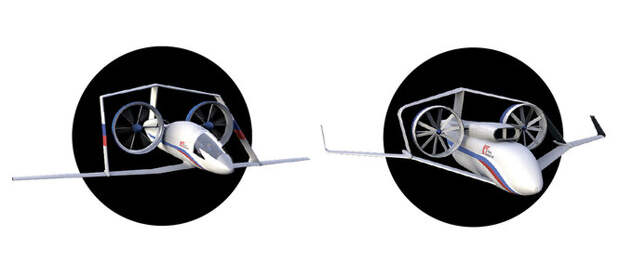

«Фрегат» использует пару поворотных вентиляторов, на которые передается усилие от двигателя, а для повышения устойчивости при взлете, посадке и зависании – дополнительный поворотный импеллер, скрытый в хвостовой части фюзеляжа. Как мы помним, силы, действующие на летательный аппарат, должны иметь общую точку приложения в центре его масс. Некоторые конструкторы СВВП решают эту проблему, размещая винты непосредственно внутри крыла, как это сделано на экспериментальном AgustaWestland Project Zero. Однако создатели «Фрегата» нашли другую подходящую аэродинамическую схему, с тандемным крылом, которое обеспечивает необходимую для самолетного полета площадь крыла и правильную «развесовку» аппарата.

В отличие от конвертопланов, «Фрегат» сможет взлетать и «по-самолетному», дополнительно экономя топливо. Впрочем, пока что это лишь ожидания разработчиков, и многое в проекте остается незавершенным. «Вот, например, кольца, в которые заключены винты, – объясняет Владимир Воронов. – При вертикальном полете они создают дополнительную подъемную силу, зато при горизонтальном, наоборот, увеличивают сопротивление. Компромисс еще предстоит найти». В самом деле, пока разработчиками выполнен лишь цикл предпроектных исследований, построена и успешно испытана на разных режимах летная модель. «Вообще это задача дорогая и длинная, – признается Владимир Воронов. – В частности, в испытанной модели использовался электродвигатель. Однако мощности любого существующего на сегодня электродвигателя реальному тяжелому самолету будет недостаточно. Поэтому прежде всего требуется провести работы по оценке и выбору силовой установки с учетом конкретного двигателя, размеров вентиляторов и так далее. Это позволит получить обоснованные характеристики аппарата, оценить возможности коммерческого использования, построить экспериментальные версии, а затем и перейти в серию».

Новая почта

Снизить издержки позволит активное применение компонентов и технологий, уже апробированных на армейских беспилотниках «Орион-Э», включая наземные системы управления и уникальную для России линию производства тонкостенных длинномерных композитных деталей, позволяющих уменьшить массу аппарата. Разработчики считают, что, если «Фрегат» получит нужную поддержку, работа над ним потребует от 6 до 8 лет. Надежда на это есть: не так давно проект был представлен Министерству промышленности и торговли. Но создатели дрона смотрят еще дальше. Сами такие перспективные беспилотники могут стать элементом намного более масштабной системы роботизированной доставки грузов.

Беспилотная авиационная транспортная сеть сможет использовать аппараты совершенно разных классов, от обычных грузовых самолетов до небольших мультикоптеров, для доставки если не «до двери», то до любого отдаленного и труднодоступного пункта, которых в России до сих пор предостаточно. Первоначально она может частично полагаться на обычные пилотируемые самолеты, но постепенно все большую часть работы начнут брать на себя автоматизированные системы управления и грузовые дроны, большие, малые и средние. Включая новенькие летающие «Фрегаты».

Как израильский истребитель превратился в китайский J-10

Несмотря на более чем благосклонное отношение Западной Европы и США, после той войны против еврейского государства были введены санкции. По ее итогам Израиль оккупировал ряд сопредельных территорий, и это сильно не устроило Штаты и европейские страны, которые не хотели портить отношения с арабским миром. Так получилось, что к громогласным обличениям израильской военщины СССР и его союзников добавились и западные контрмеры. В конце шестидесятых годов Европа категорически отказалась сотрудничать с Израилем в военной сфере. Американцы заняли такую же позицию, хотя неформально продолжали поддерживать очень тесные контакты с этой страной.

Само собой, израильтян такое положение дел не устраивало. Разгромив арабскую коалицию в 1967 году, Израиль был уверен, что это далеко не последняя война с арабскими странами, и последние, рано или поздно, захотят реванша. Так впоследствии и получилось. Дабы быть готовым к грядущим войнам в Израиле решили «импортозаместиться». Причем основательно, чтобы не зависеть от переменчивого настроения «партнеров». Если быть точнее, то импортозамещение предусматривало развитие собственного авиастроения, танкостроения и кораблестроения. Из трех направлений наибольших успехов израильтяне достигли только в создании танков, а в двух других добились весьма скромных результатов.

Благодаря успешным действиям разведчиков, израильтянам удалось выкрасть документацию французского истребителя Mirage III, на базе которого концерн IAI (Israel Aircraft Industries) разработал и запустил в серию истребитель Kfir. Он был неплохим самолетом, но его технологии сильно отставали от современных. Между тем в Израиле небезосновательно полагали, что арабские страны очень скоро получат новейшие самолеты из СССР, в сравнении с которыми Kfir будет выглядеть, мягко говоря, неубедительно. Поэтому требовался самолет следующего поколения, ни в чем не уступающий перспективным разработкам как западных стран, так и Страны Советов.

Недостатка в хороших инженерных кадрах и данных разведки у Израиля не было, как и в целеустремленных руководителях. Когда было принято решение разрабатывать израильский национальный истребитель, дело пошло весьма споро. Руководить проектом назначили Овадия Харари, под руководством которого было рассмотрено более 30 вариантов будущего истребителя. Среди них варианты одно- и двухдвигательного самолета, с моторами Pratt-Whitney F100, Rolls-Royce RB-199 и General Electric А-404.

В результате многочисленных обсуждений было принято решение разрабатывать одноместный и однодвигательный истребитель, способный развивать скорость около 2,4 Маха с потолком 22 800 метров и нагрузкой 7000 кг. Самолет получил название Arie (Лев), хотя первоначально имел неофициальное обозначение Super Kfir.

Одной из изюминок самолета была цифровая система управления, что позволило сделать Arie аэродинамически нестабильным и с очень хорошей маневренностью. Небольшие размеры истребителя и размещение ракет во внутренних отсеках позволили добиться малой радиолокационной заметности. Пилот получил прекрасный обзор благодаря каплевидному фонарю, также для него был разработан нашлемный прицел.

В самый разгар работ над Arie выяснилось, что американцы не намерены строго соблюдать режим эмбарго и предложили израильтянам истребители F-15 и F-16. Оба самолета израильтянам очень понравились, кроме того, были задействованы неофициальные каналы, не обошлось и без подковерной борьбы. Результатом всего этого стало закрытие проекта Arie и переориентация на американскую технику.

Однако проект национального истребителя не был выброшен в корзину. Израильские ВВС хоть и получили американские самолеты, но не хотели на 100% зависеть от другого государства. Поэтому проект Arie получил продолжение, но под новым именем – Lavi. Руководство им поручили все тому же Овадия Харари, который вместе со своей командой сумел создать ни много ни мало прямого конкурента F-16.Первый полет Lavi совершил 31 декабря 1986 года, но... машина была «сбита» на взлете израильскими политиками, которые посчитали, что незачем тратить деньги налогоплательщиков на этот самолет, когда американцы бесперебойно снабжают израильские ВВС истребителями, да еще частично оплачивают поставки в рамках соглашения о безвозмездной помощи. Кроме того, Lavi нервировал американских партнеров, небезосновательно считавших его серьезным конкурентом. Поэтому в августе 1987 года программа была закрыта.

История самолета могла бы на том и закончится, но тут появились китайские товарищи. Именно в Китай была продана вся документация Lavi, которую инженеры из Поднебесной принялись творчески переосмысливать. Процесс занял много времени, в него оказались вовлечены российские инженеры, и в результате 28 июня 2002 года в воздух впервые поднялся китаизированный Lavi, получивший имя J-10. Через три года истребитель начал поступать в воинские части и на сегодняшний день является одной из основных машин Военно-воздушных сил Китайской Народной Республики.

Так как американские и европейские авиадвигатели Китай получать не мог, «сердцем» J-10 стал российский двигатель АЛ-31Ф. Самолет получился достаточно легким и компактным: длина – 16,4 метра, размах крыла – 9,75 метра, максимальный взлетный вес – 19 250 кг, боевой радиус – 800 километров, максимальная скорость — 2 Маха, потолок – 18 000 метров, нагрузка – 7500 кг.

От своего израильского прародителя самолет унаследовал очень хорошую маневренность и на сегодняшний день является одним из лучших однодвигательных истребителей в мире. Правда, на мировом оружейном рынке J-10 особым спросом не пользуется. Кроме ВВС Китая истребитель состоит на вооружении пакистанских ВВС и больше интерес к нему пока никто не проявил. Впрочем, это объяснимо. Пока выпускается F-16, любому другому однодвигательному истребителю будет очень сложно увести покупателей у американского самолета.

Свежие комментарии