Дело было на Донбассе. Главный рисунок Марии Волковой

Память о Великой Отечественной. Не парадная, а живая, истинная, передающая, как в крохотной капельке воды, все величие и весь трагизм тех далеких дней и лет. Казалось бы, еще недавно перед нами был почти бездонный ее кладезь – наши собственные семейные истории, рассказы тех близких, кто прошел ее на фронте и в тылу. И вот их нет... Почти никого. Остались мы, дети и внуки поколений победителей, сегодняшние 40-, 50-, 60-летние, слышавшие правду о войне от тех, кто ее знал доподлинно. Что ж, нам остается только успеть передать эту бесценную эстафету дальше – нашим детям и детям наших детей. Мы просто обязаны это сделать.

Бабушка Маруся о войне вспоминать не любила. А что вспоминать? Без малого два года оккупации с унижениями, голодом и вечным страхом смерти или отправки на работы в Германию? О чем тут рассказывать? Уж и не знаю, как вышло, что мне посчастливилось услышать историю, которой хочу поделиться с вами. Разве что на правах любимого внука, не вылезавшего из детской библиотеки, которой она руководила? Да, впрочем, какая разница…

— Маша, ну ты же можешь! Все ж знают, что ты в школе лучшей художницей была! Ну, сделай… Очень надо!

Говоривший это мужчина стоял, пригнувшись в тени яблони, так, что увидеть его можно было только подойдя вплотную. Сказывалась приобретенная привычка красться и прятаться. Пара фигур его спутников в темных пальто, маячивших в отдалении, и вовсе сливались с темнотой. Его собеседница, совсем молоденькая девушка, то и дело оглядывалась через плечо, зябко куталась в большую, явно с чужого плеча фуфайку. Из-за нависших туч ночное небо казалось потолком погреба. Или той самой землянки, в которой она и две ее сестры жили вот уже скоро год, вышвырнутые немцами из собственного, их отцом построенного дома. Приглянулся, вишь, герру офицеру.

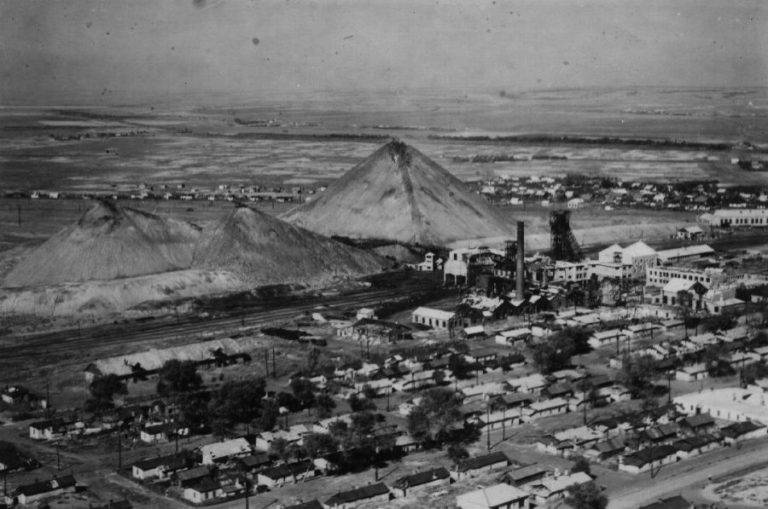

Партизанское движение на Донбассе было слабым. И никак не в силу неготовности местных жителей сражаться с врагом. Как организовать сопротивление в местности, где три чахлых дерева уже считаются густым лесом? Ровные, как стол, степи, кое-где перерезанные оврагами, по-местному балками, да «горы» в виде шахтных терриконов. Особо не попартизанишь. И тем не менее, борьба в тылу оккупантов велась – в основном силами небольших групп подпольщиков, пытавшихся навредить ненавистным фашистам чем только можно. Вот только судьба у большинства этих группок сложилась трагически, не только лишь у одной всем известной «Молодой гвардии» из Краснодона.

Всего этого в ту далекую осень 42-го девушка Маша, конечно, не знала. Но вот кто перед ней стоит и о чем просит, понимала прекрасно. Ночному гостю, которого она раньше видела несколько раз в горкоме комсомола, а как-то даже в стенах родной школы, и двум его спутникам до зарезу нужно было попасть на железнодорожную станцию, которую фрицы охраняли как зеницу ока. О том, чтобы подобраться туда вообще незамеченными, не стоило и мечтать. Пристрелят на подходе, даже не спрашивая документов. Вот и родилась у подпольщиков безумная в своей отчаянной смелости идея: изобразить из себя полицаев. Тогда подойти прямо к «железке» можно будет даже держа на виду оружие! Главное, чтобы на рукаве гражданской одежды была приметная белая повязка, указывающая на принадлежность к Hilfspolizei.

Проблема была в том, что придушить по-тихому парочку (а тем более троих) фашистских прислужников они, может, и сумели бы. Вот только их исчезновение, скорее всего, вызвало бы переполох, который испортит все дело. Тут и вспомнили о девушке, которая, как кто-то сказал, «запросто что хошь нарисует»! И вправду, кто там в сумерках или темноте разглядит, что красуется на рукаве пальто – взаправдашний кусок ткани с надписью и печатью, выданный в комендатуре, или тщательно намалеванная подделка? Если, конечно, «копия» в точности будет соответствовать оригиналу.

— Ну, Маш… Тут делов-то! Извести с мелом развести – да и нарисовать! Мы тебе хоть кисточку соорудим, хоть что! – Просивший старался быть убедительным, но особо не напирал, прекрасно понимая, на что подбивает девчонку.

«Ну да, делов… А возьмут их? Ведь все же в петлю угодим!» Вчерашняя школьница давно уже не была той смешливой и наивной девчушкой, которая осталась где-то там, в июне 1941-го. Отец успел вывезти за Урал шахтное оборудование, а за семьей вернуться не смог. Пытались уйти на Восток сами, но где-то там, в мерзлой степи осталась могила умершей прямо в дороге матери. Осиротевшие три сестры, среди которых Маша была средней, вернулись домой, а дома-то и нет больше… Хорошо хоть в землянку пустили. Могли бы и пристрелить. Сколько ведь людей уже убили, гады!

Она и вправду рисовала так, что все диву давались: «У вас талант!» Восхищались, советовали учиться дальше. Сомнений не было: закончить школу — и в художественный институт, может, даже в Москву. Вот только вместо этого пришла война.

Муж старшей сестры на фронте с первых дней – красный командир, минометчик. Да за одно это расстрелять могут, если кто донесет. А за помощь подпольщикам… Маше стало страшно так, что захотелось, как в детстве, зажмуриться, не видеть ничего вокруг, сбежать, как от страшного сна.

От дома раздался гогот и обрывки немецких фраз. Гуляют, черти сытые… Чего б им не гулять?! Все у нас забрали… Ан нет, не все!

— Скидайте пальто! И кисточку делайте, раз обещали. Известка есть с мелом – мы землянку белили недавно. А вы мне показывать будете, как правильно. Да давайте уже, время позднее!

Маша спокойно и сноровисто принялась за любимое дело, отрешившись от всего вокруг.

Не спала она до утра… И слышала, как на станции что-то грохнуло — да так, что звон пошел на полгорода. Дошли? Или, может, просто бомбили наши? Этого уже никто не узнал. Вот только у квартировавших в доме фрицев веселости как-то сразу поубавилось.

Тех людей, пришедших ночной порой и растворившихся во тьме с детально прорисованными ее рукой «повязками», Маша больше никогда не видела. И, конечно, никому и никогда не рассказывала об этом случае. Еще скажут: «Примазывается! Тоже, подпольщица выискалась…»

Немцев выбили с Донбасса в 1943 году. Маша пошла работать в шахтный трест чертежницей. Там ее приняли с распростертыми объятиями: разрушенные шахты нужно было восстанавливать как можно скорее, каждый специалист был на счету. Памятью о тех годах стала медаль «За доблестный труд в тылу».

Мария Волкова так и не поступила в художественный институт. Живопись, холсты, мольберты, выставки – все это осталось в девичьих мечтах, перечеркнутых войною. Трудилась в шахтоуправлении. Потом возглавила в Чистякове (ныне — Торез) городскую детскую библиотеку. Она считала себя очень счастливым человеком: ведь и она, и ее сестры уцелели в аду оккупации. Карандаш или кисть она брала в руки все реже, для души. И все-таки… До конца жизни она верила, что свой главный рисунок все-таки сделала — той далекой осенней ночью 1942 года.

Семён Тимошенко: без поражений нет побед. К 50-летию со дня кончины маршала

Ушедший из жизни 50 лет назад, 31 марта 1970 года Семен Константинович Тимошенко, с одной стороны является, как принято было говорить в свое время «типичным представителем» блестящей когорты сталинских маршалов Победы, а с другой – фигурой, имеющей достаточно неоднозначную трактовку в истории Великой Отечественной войны. Многие исследователи его жизненного пути, кстати, по сей день не могут прийти к выводу – следует ли считать Тимошенко безусловным «везунчиком», или же человеком, которого долгое время преследовали прямо-таки фатальные неудачи.

Родился будущий маршал в Бессарабской губернии (территория нынешней Одесской области) и был 17 по счету ребенком в крестьянской семье. Выжил – уже удача... Призыв в армию в 1914 году. Военная карьера вчерашнего парнишки-батрака складывалась вполне успешно. Закончив пулеметную школу, воевал Тимошенко отлично, геройски. Из всех четырех степеней солдатского «Георгия» получить не успел только первую – самую высшую. Наверняка и ее бы удостоился, да дернула нелегкая горячего ефрейтора съездить по физиономии собственного ротного командира, измывавшегося над его товарищем.

За подобные вещи в условиях военного времени наказание могло быть только одно – расстрел. К нему и приговорили. Спасло Семена Константиновича то, что с учетом «выдающихся подвигов и заслуг» трибунал в последнюю секунду смягчился и отправил строптивца не к стенке, а на каторгу. Сомнительное «помилование», но на дворе стоял январь 1917 года, и каторгам с трибуналами на российской земле существовать оставалось всего ничего. Повезло...

Понятное дело, что после всего этого выбор между красным и белым лагерем для освобожденного революцией каторжанина не стоял в принципе. Гражданскую войну Тимошенко начал, как говорится, «с нуля», рядовым красногвардейцем, а закончил командиром кавалерийской дивизии, кавалером трех орденов Красного знамени и обладателем почетного революционного оружия.

С этого, собственно, момента, кое-кто из историков начинает разводить вокруг судьбы Семена Константиновича натуральное баснословие – мол, и его феерический карьерный взлет, и дальнейшее возвышение в РККА причиной своей имеют исключительно то, что участвуя в обороне Царицына Тимошенко познакомился с руководившим ею Сталиным, которому чем-то «приглянулся». Что тут скажешь? Во-первых, бывали в Гражданскую взлеты и постремительнее, а во-вторых, не в знакомствах тут дело, а в том, что будучи ранен на полях сражений раз пять, как минимум, Тимошенко ни разу ни командования не бросил, ни строя не покинул. Да и громил «беляков» он более чем успешно. Недаром же «лучшим кавалеристом» РККА впоследствии его называли что Буденный, что Тухачевский.

В 30-е годы Тимошенко «рос» достаточно интенсивно, проходя все положенные карьерные ступени – командующий корпусом, армией, Киевским военным округом. В 1939 году принимал самое активное участие в возвращении СССР территорий Западных Украины и Белоруссии, а спустя год наступил, пожалуй, пиковый момент в деятельности Тимошенко, как полководца – войска Северо-Западного фронта под его командованием прорывают «непреодолимую» Линию Маннергейма, принося СССР окончательную победу в «Зимней войне» с Финляндией. Сегодня, опять-таки, кое-кто берется спорить: «правильно» или «неправильно» была осуществлена эта операция, однако у товарища Сталина на сей счет никаких сомнений не возникало. Тимошенко получает первую Звезду Героя, становится маршалом и Народным комиссаром обороны СССР.

За какой поступок, совершенный на этом посту ему однозначно следует воздать дань громадного уважения, так это за личное обращение к Иосифу Виссарионовичу с рапортом о необходимости скорейшего освобождения из мест заключения целого ряда угодивших туда «за компанию» с истинными заговорщиками при расследовании «дела военных» командиров РККА различных рангов. При обсуждении этого момента зачастую тоже возникают совершенно завиральные версии относительно того, что Нарком решился на подобное исключительно в силу «особой близости» к Сталину, а потом чуть ли не трясся от страха, ожидая, «не подъедет ли к его дому черная машина НКВД». И смех и грех...

Вождь в подобного рода вопросах совершенно не делал скидки ни на какие личные отношения. Убедить его возможно было только четкими аргументами и твердой позицией. Тимошенко это удалось. Он вытащил из-за «колючки» многих будущих творцов нашей Победы, Константина Рокоссовского в том числе. Уже за одно это ему низкий поклон. И не боялся Семен Константинович в своей жизни никого и ничего – вот это уж проверено было неоднократно...

Смещение Тимошенко с поста наркома обороны в июле 1941 года в самом скором времени после начала Великой Отечественной кое-кто берется трактовать как проявление того, что Сталин «возлагал на него вину за неготовность РККА» к началу боевых действий. Более чем сомнительно. Будь так, он бы не на одну ступень был понижен, а в порошок стерт. Просто Иосиф Виссарионович, видя, как разворачиваются события, вынужден был замкнуть все руководство страной (в том числе и военное) лично на себя, создав Ставку Верховного Главнокомандования. Нарком обороны в такой ситуации превращался в фигуру не первостепенной важности. А Тимошенко был нужен Верховному на фронте.

В 1941 году практически вся деятельность Семена Константиновича (как, впрочем, и абсолютного большинства отечественных военачальников) сводилась к выполнению простейшего приказа: «Держаться любой ценой!» Вот тут ему точно «везло» по полной – Тимошенко неизменно оказывается на самых тяжелых участках, фактически, безнадежных. Тем не менее, то же Смоленское сражение даже при его ужасающих потерях стало залогом того, что Красная армия впоследствии смогла отстоять Москву. Возлагать на Тимошенко ответственность за Киевскую катастрофу и вовсе некорректно – командовать обороной города он был назначен менее, чем за неделю до его вынужденной сдачи и уже через три дня дал команду на отвод войск. Другое дело, что некоторые его подчиненные выполнить это приказ не поторопились, что и привело к трагическим последствиям.

Впрочем, поквитаться с гитлеровцами Тимошенко сумел уже через пару месяцев, блестяще проведя Ростовскую наступательную операцию.

Выбив фрицев из Ростова-на-Дону, Красная армия одержала одну из первых своих значительных побед в той войне. Настоящим, серьезным поражением Тимошенко стала Харьковская операция, в мае 1942 года вылившаяся в настоящий военный крах РККА - с огромными потерями и стратегическими утратами. Это, пожалуй, самая трагическая страница полководческой деятельности Семена Константиновича, оставшаяся для него вечной болью. Тем не менее, даже после случившегося его не репрессируют, не лишают званий и права командовать – в 1942 году войска под началом Тимошенко участвуют в начальном этапе Сталинградской битвы.

Но вот после этого происходит полное «отлучение» маршала от руководство какими-либо частями и соединениями РККА. Верховный превращает его, по сути дела, в контролера и координатора, представителя Ставки на различных фронтах. При личном участии Тимошенко разрабатываются многие наступательные операции. Во всяком случае, свой орден Победы он заслужил честно, как и все остальные награды – от Георгиевских крестов до Звезд Героя.

После войны судьба Семена Константиновича сложилась тоже достаточно стандартно – командование рядом военных округов, группа Генеральных инспекторов Минобороны, руководство Советским комитетом ветеранов войны. От многих своих соратников отличается он разве что одним – ни строчки мемуаров маршал не оставил. Сказал - врать не собираюсь, а правду написать не дадут! Если учесть, что предложение «взяться за перо» поступило ему, скорее всего, во времена Хрущева, можно предположить, какой именно «правды» от маршала хотели. Тот же Рокоссовский таких посланцев, уговаривавших его облить грязью Сталина, послал подальше. Тимошенко просто отказался писать вообще что-либо. Тоже поступок.

Можно долго и скрупулезно пытаться определить: чего было больше в судьбе Семена Константиновича – взлетов или падений, удач или провалов... Во всяком случае, его героический жизненный путь свидетельствует о том, что побед без поражений не бывает, и главное в солдатской судьбе – это не подсчет соотношений между ними, а верность Родине и присяге.

Свежие комментарии