Летописец смутного времени

В 1833 г. в ходе археографической экспедиции, организованной Императорской Академией Наук, был найден старинный рукописный текст, в котором содержался рассказ об исторических событиях Смутного времени. Обнаруженный памятник имел пространное заглавие: «Временник по седьмой тысящи от сотворения света во осмой в первые лета».

Однако по своему содержанию он не походил на обычную летопись…Принято считать, что «Временник» открыл известный коллекционер и исследователь древнерусской письменности Павел Михайлович Строев – в 1834 г., возвратившись из археографической экспедиции, ученый составил опись приобретенных им рукописей, в числе которых был «Временник». Но в действительности памятник был обнаружен впервые не самим Строевым, а его другом – историком Яковом Ивановичем Бередниковым, который также являлся участником той экспедиции. Строев и Бередников совместно проводили археографические поиски на территориях нескольких российских губерний – Владимирской, Нижегородской, Казанской, Вятской и Пермской.

Путешествие длилось с 1828 г. по 1834 г. В 1833 г. Бередникову удалось разыскать многие рукописи в библиотеке Флорищевой пустыни, и историк сделал список раритетных текстов и передал его Строеву. Среди них были – «Представление о Лазаре богатом», «Временник», «Грамоты святейших патриархов», «История о зачатии царя Иоанна Васильевича», «О исправлении печатных книг» и другие. (1)

Известие о находке «Временника» появилось на страницах вышедшего в Петербурге «Журнала Министерства народного просвещения» за 1834 г., где было помещено подготовленное Строевым «Хронологическое указание материалов отечественной истории, литературы, правоведения».

Долгое время труд дьяка Тимофеева по большей части оставался в тени. И только по прошествии нескольких десятилетий, в 80-е гг. XIX в., было положено начало основательному изучению текста – в те годы ученый Сергей Федорович Платонов приступил к обстоятельному рассмотрению памятников эпохи Смутного времени и к подготовке их издания. Работа Платонова «Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII в. как исторический источник» стала одним из лучших исследований литературного наследия времен Смуты, а в 1891 г. «Временник» и другие тексты XVII в. были напечатаны в тринадцатом томе «Русской исторической библиотеки» – в сборнике, выпускавшемся Археографической комиссией.

«У ПРЕЖНИХ ВЕЛИКИХ ГОСУДАРЕЙ ЦАРЕЙ БЫЛ ВО МНОГИХ ПРИКАЗЕХ…»

В рукописи Флорищевой пустыни содержится приписка: «Новгородцкий митрополит Исидор понуждает бывающая предложити писанию дьяка Ивана Тимофеева». Отсюда-то и знаком нам автор «Временника». Об Иване Тимофееве сохранились немногие, но весьма любопытные сведения. Ученые даже смогли установить, что дьяка на самом деле звали: «Иван Тимофеев, сын Семенов» (4), а «Иван Тимофеев» – всего лишь привычное для XVI-XVII вв. наименование по отчеству. Историк Владимир Борисович Кобрин прочитал подлинное имя дьяка в писцовых книгах Верейского уезда за 1628/29 гг. Однако в научной литературе все-таки закрепилась фамилия «Тимофеев».

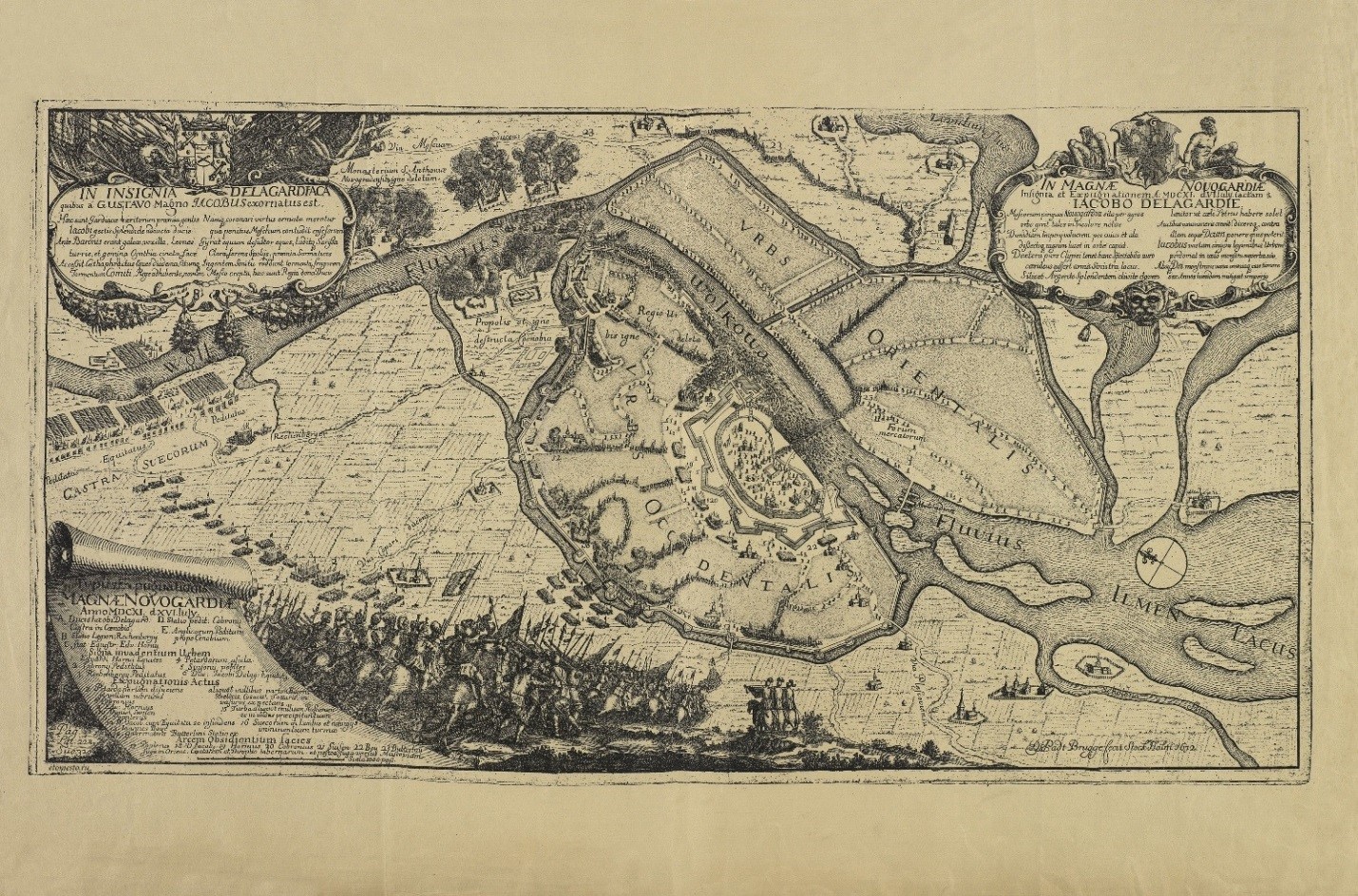

Тимофеев значится в некоторых архивных документах еще с 80 -х гг. XVI в. – в них сообщается о приобретении дьяком имения в Верейском уезде. Общеизвестен тот факт, что Тимофеев принимал участие в избрании Бориса Годунова на царство, о чем свидетельствует его подпись на грамоте 1598 г. В правление Василия Шуйского он служил в Москве, а в 1607 г. был направлен на государственную службу в Новгород. В Новгородском фонде Стокгольмского государственного архива была найдена челобитная дьяка, адресованная шведскому королевичу Карлу Филиппу, в которой Тимофеев написал о себе: «у прежних великих государей царей был во многих приказех на Москве у великих дел и зде в Новегороде». (5) В 1610 г. служба дьяка подошла к концу, но по непонятным причинам Тимофеев не смог вернуться в Москву. Во «Временнике» автор вспоминает о том времени и отмечает, что это произошло в связи с нехваткой у него материальных средств. Оставшись в Новгороде, Тимофеев застает оккупацию города войсками Якоба Делагарди. В течение шести лет, с 1611-по 1617 гг., он находится в захваченном Новгороде, и становится очевидцем трагических событий.

Что же касается судьбы Тимофеева после освобождения Новгорода, то удалось проследить, что в 1620-х гг. дьяк служил в Астрахани, в Ярославле и в Нижнем Новгороде. И только уже после 1629 г. его имя исчезает из разрядных книг.

«Временник», который и по сей день является единственным известным нам произведением Ивана Тимофеева, сохранился только в одном списке. Вероятно, это связано с тем, что Тимофеев написал свое сочинение на достаточно сложном, витиеватом языке, что впоследствии значительно затруднило восприятие памятника. С.Ф. Платонов считал, что тем самым он испортил свой текст. Так или иначе, но после смерти Тимофеева его имя все же не было позабыто. До нас дошли воспоминания одного дьяка, жившего в XVII в., о том, что Тимофеев был не только автором «Временника» – его перу принадлежали разные «летописные книги». Но о тех сочинениях история, к сожалению, умалчивает.

«ЯКО ВО УГЛЕ ТЕМНЕ, БЫСТЬ СОТВОРЕНО…»

Древнерусский автор почему-то определил жанр своего сочинения как «Временник». Само название «Временник» напоминает нам прежде всего о «повестях временных лет» (то есть о летописях). Но во «Временнике» нет последовательного изложения всех событий Смутного времени по годам – памятник сложен из отдельных рассказов, да и главы не всегда хронологически связаны друг с другом. Например, в произведении рассказ о перенесении мощей царевича Дмитрия из Углича в Москву (событие произошло в 1606 г. во время правления Василия Шуйского) предшествует главе, которая повествует об избрании Бориса Годунова на царство (1598 г.). Порой Тимофеев сам просит читателей извинить его за такую путаницу. Он даже сравнивает разрозненные фрагменты текста с несшитой одеждой или, наоборот, – с разорвавшейся от ветхости. «Яко новоскроена некая риза, купно же не сошвена, ли разпадшася от ветхости» (6) – так отзывается дьяк о своем сочинении. Причиной же всему этому стали сами условия, в которых ему приходилось писать: «понеже в нуждах разсеянна ума, яко во угле темне, бысть сотворено». (7) Тимофеев имеет в виду, что брался за перо в страхе, так как жил в осажденном городе. Далее в тексте он говорит уже напрямую: «иже за страх тогда не сподобишася исправлению». (8)

ВЕЛИКИЙ ГОРОД

С особым почтением Иван Тимофеев относится к двум «великим» городам – к престольной Москве и к Великому Новгороду. Москву он именует «главой царствия», «матерью всех городов», а Новгород часто называет «градом святым». Более того, о Новгороде он даже пишет, что тот «иже бе существом яко Рим другий превеликий». (9) Этот древнейший, самобытный город, как утверждает дьяк, на протяжении веков оставался как будто никем не тронутой святыней, в него никогда не ступала нога «варвара».

Большая симпатия автора к городу вполне объяснима: ведь в Новгороде Тимофеев прожил целых десять лет и там начал писать свой труд. Во «Временнике» встречается весьма красочное описание того, как создавалось произведение: «Нахожаше бо ми часто и восхищением обуревая мысль облакоподобная по всему и скоролетящая высокопарне, яко по воздуху птица…» (10), что на современном русском языке значит: «Приходила часто ко мне мысль и волновала меня, по всему подобная облаку, высоко летящая, как птица по воздуху».

Нередко думая о судьбе Новгорода, Тимофеев вспоминает о былых несчастьях города. Глава «О новгородском пленении, о пролитии крови острия меча во гневе ярости царевы на град святый» «Временника» целиком пронизана грустным размышлением о походе Ивана Грозного на Новгород в 1570 г. И что интересно: здесь сам город выступает рассказчиком. Такой художественный прием автор также использует, когда рассказывает об оккупации Новгорода шведскими войсками в 1611 г.: «яко вепрь, тайно нощию от луга пришед, и якоже инок дивий, пояде, ныне же и кости ми оглада. Не о бозе, но льстивне стену прелез, вшед в мя, запаленьми множайшую часть града испепели» (11), т. е. «словно вепрь, тайно ночью пришедший из дубравы и, словно дикий зверь, съел меня, а теперь и кости мои оглодал. Не по-божески, а коварно перелез он стену, и, войдя в меня, обратил большую часть города в пепел».

«ОТ ВЕЛИЧАЙШИХ И ДО МАЛЫХ…»

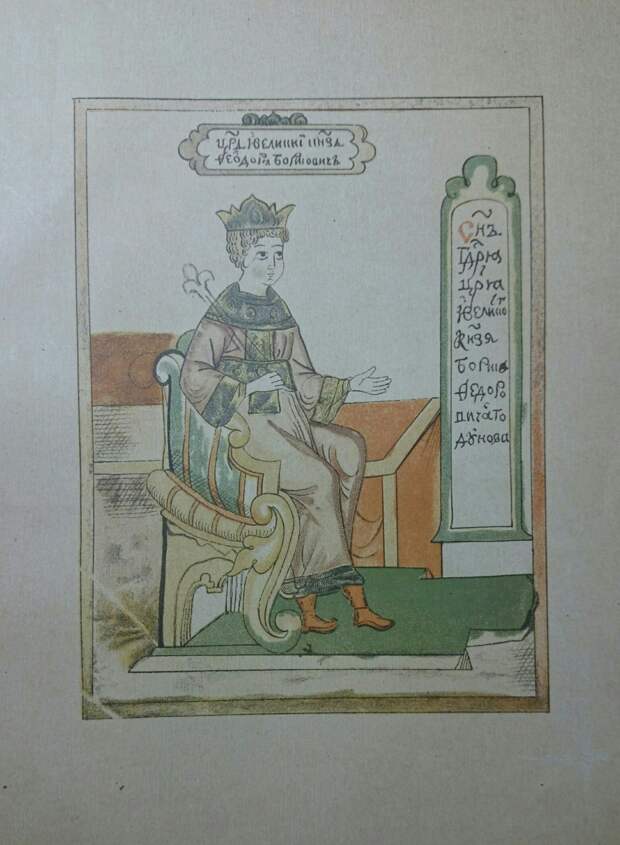

Пожалуй, ни один из дошедших до нас памятников эпохи Смутного времени не отразил так глубоко личные переживания автора, как «Временник». Широко известно высказывание В.О. Ключевского о сочинении Ивана Тимофеева: «Это далеко не временник старого летописного склада, а скорее историко-политический трактат: составитель его больше размышляет, чем рассказывает о случившемся». (12) И по правде, «Временник» предстал в виде очерков, которые знакомят нас со многими взглядами писателя XVII в. На страницах «Временника» Тимофеев постоянно задается вопросом о причинах исторических трагедий Смуты. По словам дьяка, его родная земля была в то время «яко вдове нецей, иже по мужу остаеме уподобляема и своеземными рабы разорительно обладаема и разтакаема и яко по жребиом разделяема, тем бо от бога смотрительно наказуема». (13) И как же так произошло, что Россия, которую когда-то нарекли «другим Римом», уподобилась несчастной вдове, осталась в таком «запустении»? Пытаясь понять случившееся, Тимофеев возвращает нас к годам царствования Ивана Грозного. Он отмечает, что царь был более жесток к «своим» людям, нежели к врагам, его «ярость» возросла до такой степени, что он возненавидел все города своего государства. Именно тогда, по мнению Тимофеева, и началось разделение единого народа: «и во гневе своем разделением раздвоения едины люди раздели и яко двоеверны сотвори», «и всю землю державы своея, яко секирою, наполы некако разсече», «тако божиими людьми играя», «земли всей велик раскол сотвори», «сим разделением, мню, – нынешнея всея земля розгласие яко прообразуя оттуда». (14) Автор сетует на то, что такой мудрый правитель стал окружать себя иностранными подданными, и тем самым, по сути, предал самого себя. Когда царь умер, не только соседние, но и «мнимы ему вдале други» (15) (далекие государства) обрадовались этому событию. В то же время дьяк говорит, что он не хочет осуждать неблаговидные поступки Ивана Грозного, да и не вправе, ведь тот являлся «первосущим», богоданным правителем страны. Этот «благодатноименный царь» унаследовал от отца вечное благородие – Грозный был потомком самого римского императора Августа.

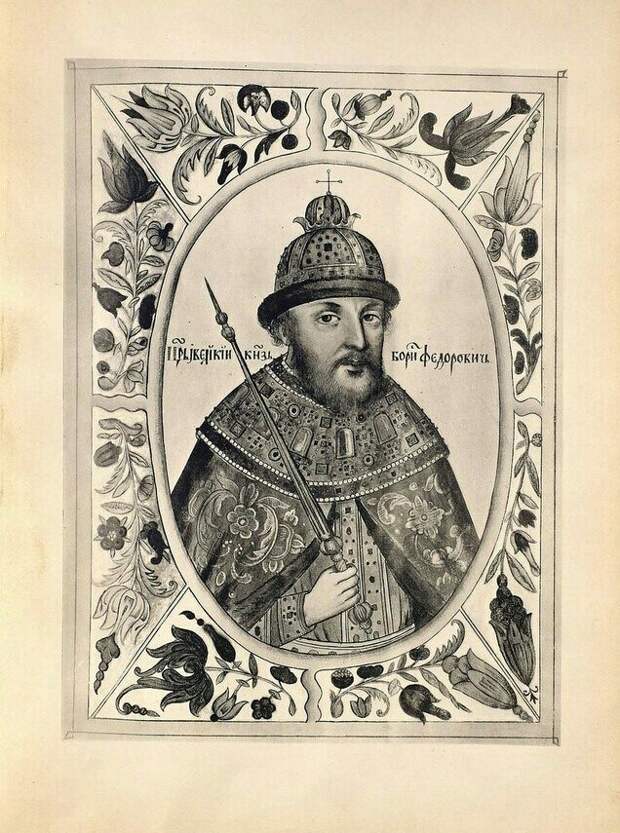

Наибольшую же вину во всех последующих бедствиях страны Тимофеев возлагает на тех, кто имел власть не по праву, – и прежде всего на Бориса Годунова. Так, он называет его «рабоцарем», то есть незаконным, осмелившимся первым «наскочить» на российский престол. Дьяк освещает целый ряд страшных преступлений, которые совершил правитель, – причастность Годунова к смерти Ивана Грозного и царя Федора Ивановича, убийство царевича Дмитрия, расправа над Нагими и жителями Углича. Мария Нагая, мать убитого царевича, была заточена Годуновым в монастырь неподалеку от города Череповца. О том злодеянии Годунова Тимофеев говорит, что тот «яко второе убийство по сыне самого того матери сотвори» (16) («как будто совершил второе убийство после сына его матери»), «сугубу ей в жизни печаль сотворил, сугубейши же тоя и себе он уготовал муку». Имя «злоковарного» и «прелукавого» царя Бориса даже не вписалось во многие «животные книги», и поэтому никак не подлежит истолкованию – такое необычное суждение встречаем во «Временнике».

Интересно также высказывание Тимофеева, что ему надлежит поведать читателям и о добрых поступках Годунова, чтобы быть объективным. Иначе раскроется неправда писателя…. При этом он замечает, что даже хорошие дела Годунова на самом деле были притворными: «И яже злоба о Борисе извещана бе, должно есть и благодеяний его к мирови не утаити и в среду глаголемых совнести, аще та и притворна им к людем бяху по всему». (17) И далее автор продолжает обличать лицемерие и чрезмерное тщеславие царя. Тимофеев указывает и на то, что Борис не был столь образованным правителем, как другие монархи, но отличался от них особым коварством и расчетливостью. «И чюдо, яко первый таков царь не книгочий нам бысть…» (18) – удивляется дьяк.

Очевиден тот факт, что литературные памятники начала XVII в., а в особенности «Временник», явились ценнейшими источниками сведений об известных людях той эпохи. «Временник» вобрал в себя немалое количество портретов деятелей русской истории – Ивана Грозного и его сыновей, Бориса Годунова, Василия Шуйского, Григория Отрепьева, Михаила Скопина – Шуйского, патриарха Гермогена и т.д. Писатели XVII в. пытались определить степень ответственности того или иного правителя за судьбу страны. Этим и можно объяснить пристальное внимание Ивана Тимофеева к характерам и к поступкам властвующих лиц.

Между тем автор «Временника» осмысляет поведение не только сильных мира сего, но и каждого человека в истории. В произошедших несчастьях Смуты он видит всеобщую вину: «согрешиша бо от главы и до ноги, от величайших и до малых…». (19) И неоднократно он с досадой говорит о том, что все люди (и себя автор причисляет к ним) попускали злодеяния, как будто были покрыты «безсловесным молчанием», вспоминает о предателях: «Не бяху же во всех равнии вси иже в плену объятыя: овы убо алчют ниществующе, овы же богатствах упиваются излишествующе; и бысть сим таковый плен лучши свободнаго жития». (20) («Не все жили во всем одинаково в плену: так как одни, нищенствуя, голодают, другие же, излишествуя в богатствах, упиваются, и был для тех плен лучше свободы»).

Задумывается Иван Тимофеев и о своем месте в истории: «увы! И якоже аз, писавый се. Аще есм от человек всех якоже от песка всего малостию едино число песочныя дробности...». (21) («Увы! И я, пишуший это. Хотя среди всех людей я по ничтожности своей, словно среди песка одна раздробленная песчинка).

Примечания:

1. Барсуков Н.П. Жизнь и труды П.М. Строева. СПб., 1878. С. 259.

2. Строев П.М. Хронологическое указание материалов отечественной истории, литературы, правоведения до начала XVIII столетия (Из II -й книжки Журнала Министерства народного просвещения). Спб., 1834. С. 24.

3. Строев П.М. Библиологический словарь и черновые к нему материалы П.М. Строева. Приведены в порядок и изданы под редакцией А.Ф. Бычкова. Спб., 1882. С. 269-270.

4. Кобрин В.Б. Новое о дьяке Иване Тимофееве//Исторический архив. М..1962. № 1. С. 246.

5. Черепнин Л.В. Материалы по истории русской культуры и русско– шведских культурных связей XVII в. в архивах Швеции//Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы Академии наук СССР. М.-Л, 1961. Вып. XVII. С. 455.

6. Временник Ивана Тимофеева. Подготовка к печати, перевод и комментарии О.А. Державиной. Под редакцией члена– корреспондента Академии наук СССР В.П. Адриановой– Перетц.М.-Л., 1951. С. 118.

7. Там же. С. 18.

8. Там же. С. 118.

9. Там же. С. 147.

10. Там же. С. 115.

11. Там же. С. 78.

12. Ключевский В.О. Отзыв об исследовании С.Ф. Платонова «Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII в. как исторический источник».// Сочинения в 9 томах. Т. XII. М., 1989. С. 126.

13. Временник Ивана Тимофеева. Подготовка к печати, перевод и комментарии О.А. Державиной. Под редакцией члена– корреспондента Академии наук СССР В.П. Адриановой– Перетц.М.-Л., 1951. С. 155.

14. Там же. С. 11-12.

15. Там же. С. 15.

16. Там же. С. 44.

17. Там же. С. 63.

18. Там же. С. 56.

19. Там же. С. 92.

20. Там же. С. 120.

21. Там же. С. 27.

Последний монарх каждой европейской страны

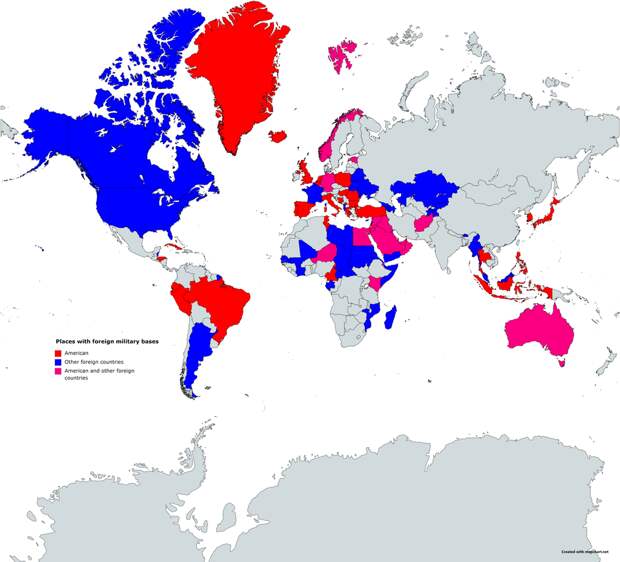

Страны с иностранными военными базами в своих границах

Делясь своим искусством! Карта дикой природы Великобритании и Ирландии

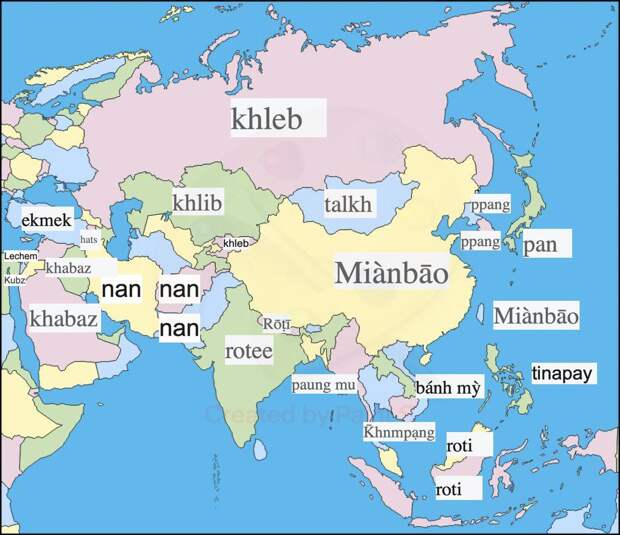

Хлеб на азиатской карте

===

===

===

ПЕРВАЯ ПАНДЕМИЯ

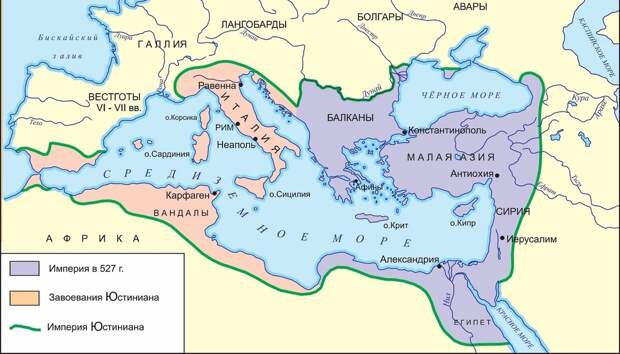

На тринадцатом году царствования базилевса Юстиниана I, чье могущество, не только в пределах собственной империи, но и во всем известном мире к тому времени было беспредельным и безграничным, у императора появился новый враг, которому суждено было, в отличии от всех прочих, одержать победу.

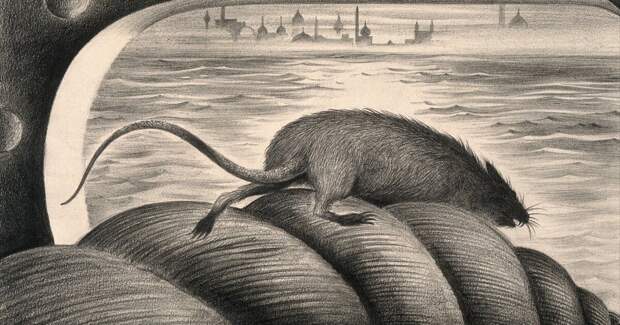

Врагом этим стала завезенная, скорее всего, из Бирмы и Индии чумная палочка, Yersinia pestis, передаваемая вшами, поселившимся в шерсти вездесущих корабельных крыс: именно на них "верхом" бактерия попала в Египет распространилась, подобно ветру, на Эфиопию и Ближний Восток.

Из Египта же, вместе с гружеными пшеницей кораблями, все теми же крысами чума была перенесена в Константинополь, а уж из Константинополя - во все другие города и земли, и известные ромеям и даже неведомые им.

Так в 540 году началась первая из зафиксированных человечеством пандемий, получившая название "юстиниановой чумы", болезни, которая изменит судьбу мира, перелистнет страничку под названием "античность" и откроет эпоху "тёмных веков" Европы.

Именно в те годы имя первого всадника Апокалипсиса, что на белом коне, Завоевателя, было "понято" как Чума (самому Иоанну Богослову, без особой фантазии описавшему предвестников Апокалипсиса во II веке, чума была не ведома), что лучше других говорит об ужасах, пережитых современиками.

В разгар эпидемии в Константинополе, крупнейшем городе планеты с полумиллионным населением, погибало 5-10 тысяч человек в день, и в итоге там выжило не более половины горожан.

Сам император Юстиниан заболел, но "Бог щадил его" - пиращики того времени, а пуще всех Прокопий Кесарийский, который славил императора и восхищался им при его жизни, но, пережив его, превратился в яростного его критика, пишут, что с его выздоровлением чума покинула город, объясняя сие божественным промыслом и личной жертвой императора, прошедшего сквозь ниспосланное испытание.

Чума, однако, даже оставив Константинополь (куда она не раз еще вернется) продолжала бушевать в Европе и Азии, от Уэльса до Инда, где слабее, чем в Византии (считается, что восточные провинции Персии пострадали слабо), где - гораздо сильнее (Аппенинский полуостров был почти опустошен).

Среди гипотез, появившихся вследствии изучения той чумы, существует версия, что по каким-то загадочным причинам чумная палочка не перебралась через Рейн, и этим, отчасти, объясняют ту легкость, с которой англо-саксы овладели Британией, где большая часть местных кельтов была истреблена болезнью.

Данные об ущербе, нанесенные чумой, расходятся довольно сильно, приводятся цифры от 25 миллионов до 100 миллионов смертей.

Чтобы понять масштабы бедствия, стоит привести данные демографии, которая утверждает, что в первой половине первого тысячеления в Европе жило ок. 60 миллионов человек, к 550 году (окончанию первой волны "юстинианова мора") население сократилось до 26 миллионов. Иными словами, Европа потеряла более половины всех жителей.

Сведения об Азии более скудны, и это при том, что ущерб, нанесенный крупным городам, таким, как Антиохия, Дамаск или Иерусалим, был, судя по всему, много выше, чем ущерб, нанесенный городам европейским, а сама чума собрала там много большую жатву, чем в Европе.

Ужасы того времени подробно и в ярких красках описаны современниками, каждый из них отметил счастливое избавление от этого бедствия, которое не щадило ни церковных епархов и королей, ни простолюдинов.

Все они поспешили с радостями, ибо чума не ушла: то большие, то меньшие вспышки, вызванные все той же чумной палочкой, возникают в Европе еще не раз, последняя из них зафиксирована в 770-м году, после чего чума оставит мир на несколько столетий, вернувшись в 40-х г.г. XIV века самой страшной из пандемий, известной как "черная смерть".

Историки считают, что именно "юстинианова чума" подвела черту под эпохой античности.

Сам император Юстиниан, лелеявший планы возрождения Римской империи (ко времени пришествия чумы им отвоеваны были уже Далмация, Аппенины и Северная Африка, его войска глубоко продвинулись на Восток, тесня персов, юг Пиринеев и территория современного Марокко отошли под его крыло) уже больше не задумывался о расширении своих земель - не хватало людей для несения службы.

Юстиниан, переведший армию целиком на найм, хорошо платил своим солдатам, престиж воинской службы в начале его царствования был велик, император даже мечтал, как в старые добрые времена (Римской республики и начал имеприи) комплектовать армию за счет добровольцев, поток которых и в самом деле значительно возрос, но после опустошительной чумы людей не хватало ни в одном из его начинаний.

В итоге вместо добровольцев армия пополнялась варварами. Даже элитные войска - катафрактарии (тяжелая кавалерия) и гиппотоксаты (легкая кавалерия-лучники) состояли почти полностью из "федератов" - союзников.

Более того, людей перестало хватать и в экономике. И именно нехватка мотыг, образно говоря, в долгосрочной перспективе сыграла куда большую роль, чем нехватка штыков.

Главной ценностью - и в те годы, и еще много веков вперед - была земля. От урожая зависила выживаемость людей, и именно урожаи создавали богатства.

Не смотря на то, что чума, как и всякая эпидемия, буйствовала в городах (скученность, сама по себе, опасна в санитарном отношении, хотя этого тогда, понятно, не знали) и относительно щадила деревни, убыль людей в сельском хозяйстве все равно была была значительной.

Покрыть нехватку рабочей силы за счет привлечения рабов было невозможно (завоевать рабов было некем, купить - негде, ибо все окрестные земли понесли потери и излишков в людях не было), и стоимость труда и ценность работника резко возрасли.

Рурализация - процесс, обратный урбанизации, спутник всяческих кризисов, не спасала положения: выживших в городах было совсем немного.

Юстиниан никак не реагировал на это: его фанатичная тяга к завоеваниям не позволяла ему иметь меньший доход, чем до эпидемии, он так и не понял, что началась другая эпоха. Его сборщики налогов заставляли выживших платить по долгам умерших и обрабатывать освободившиеся земли, но ни для того, ни для другого крестьянам не хватало ни сил, ни средств.

Результатом стали восстания, саботаж и - самое страшное в тех обстоятельствах - бегство с земель.

К тому времени в Византии де-факто действовало насильственное прикрепление крестьян к земле, возникшее за несколько столетий до описываемых событий: покидать землю было нельзя, не платить определенный "налоговиками" налог было нельзя, любой неурожай, любое колебание погоды было фактором разорения и жестоких последствий для семьи земледельца.

С земель благословенной империи крестьяне бежали всегда, и после чумы это бегство усилилось - бежали не только в земли за Дунаем, как со времен Диоклетиана, который и ввел это крепостничество - во времена Диоклетиана германцы не знали налогов, а к времени Юстиниана вместо некогда диких племен Европа была уже разделена варварскими королевствами, но налоги, в сравнеии с византийскими, были еще шадящими и даже смешными.

Бежали в Персию, где Хосров I поменял налоговые правила, державшиеся там почти тысячелетие, еще со времен Дария, и составивший довольно простой и не слишком обременительный "налоговый кодекс", и снижение налогов позволило его потомкам сильно увеличить доходы в казну (самого Хосрова убили его царедворцы в ходе войны, вызванной все той же чумой - а возникла та война по причине дележки ставших скудными в чумные года прибылей).

Высокое искусство Персии: четыре лошади

Всего через несколько десятилетий после юстинианова мора Хосров II, другой персидский царь, спокойно и без особых усилий захватит Восточное Средиземноморье, Египет, как раскаленный нож сквозь масло, пройдет по Каппадокии - современники будут поражены тем обстоятельством, что на пути персидские армии не встретят не то что сопротивления - они почти не встретят людей.

А столетием позже немногочисленные, но избежавшие "демографической ямы" арабы (судя по тому, что мы знаем, чума не затронула Аравию) начнут свои завоевания с покорения еще более немногочисленных жителей все тех же самых земель.

Рабство, в отличии от того, в чем нас пробуют уверить школьные учебники, вовсе не закончилось вместе с античностью - еще много столетий рабы будут самым ценным и самым ходовым товаром на всей планете.

Но само рабство уже изменилось, христианство смягчило нравы: рабы признавались не вещью, а человеком, имеющими пусть и скромные, но - права.

Более того, в неформальной "табели о рангах" рабы богатого и знатного человека стояли выше, чем бедные горожане или земледельцы: последние завидовали их достатку и непрочь были бы "поменяться" статусами.

В варварских королевствах рабство носило патриархальный характер, и рабы были на положении младших членов семьи. Зачастую они получали свободу и надел земли, которой было в переизбытке, тогда как рабочих рук вечно недоставало.

Варварские королевства, сбор натурального оброка

В восточных сатрапиях рабовладение, в отличии от западных стран, было не частным, а государственным делом: рабы использовались на земляях царей и знати, излишки цари и сатрапы "сдавали в аренду" частникам.

Повсеместно рабов использовали для службы в армии, уже во времена ислама именно служба в армии станет основным занятием рабов, и некоторые рабы делали головокружительные карьеры, добраясь не просто до высших должностей, но и до престолов.

Все поменялось и в жизни ремесленников. Ранее тщательно оберегаемые секреты мастерства, передаваемые от отца к сыну, стали передавать подмастерьям, которых принимали в дело не по признаку крови: просто не хватало рук для того, чтобы управиться с хозяйством.

Возрастает и роль женщин, и в сельском хозяйстве, и в ремесле, им приходится доверять работы, которые раньше считались исключительно мужскими.

Соотвественно, и голос женщин в решении хозяйственных, да и всяких других вопросов, становится весомее.

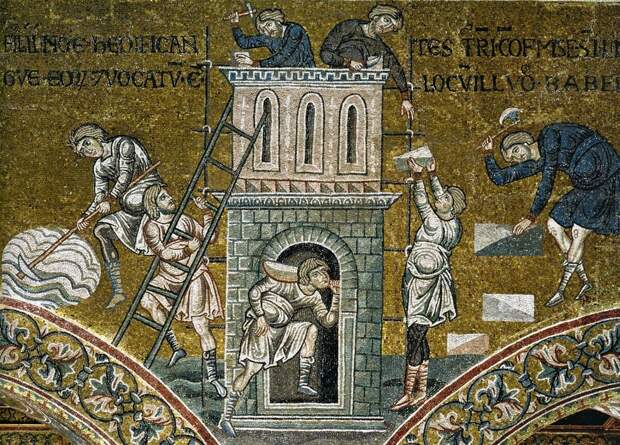

Ремесло в Византии, строители

Рурализация, переселение из городов в деревни, и опустошение жилищь чумой приводят к тому, что жилье ничего не стоит. Арендаторы, имевшие раньше постоянный и завидный источник дохода, беднеют, городское строительство, так бурно развивавшееся в начале правления Юстиниана, на многие столетия затухает - жилищное, гражданское строительство не имеет спроса, и строительная отрасль, многократно сократившись, развивается только за счет строительства общественных зданий - разумеется, в соотвествии с эпохой, религиозного назначения.

Неожиданно возникла нужда в новых технологиях, которые помогали как-то решить проблему нехватки рабочих рук.

Именно с этого времени в Византии, больше чем где бы то ни было (хотя и в других землях тоже) входят в обиход рассеянные мануфактуры, самые примитивные из форм разделения труда.

Скорее всего, около VII века в Иране или Афганистане изобретены ветряные мельницы и это изобретение быстро, по меркам тех неспешных времен, продвигается на Запад.

Первые с истории ветряные мельницы выглядели так. Привычные нам лопасти были вертикальными.

При этом надолго выходят из употребления интенсивные формы ведения хозяйства, в первую очередь из-за трудоемкости: мелиорация, внесение удобрений, многопольная система: земель много, и экстенсивные варварские методы землепользования, двухполье а то и вовсе перелог, в таких обстоятельствах просто разумнее.

Падает урожайность: от сам-10 (Рим с II века) до сам-2 во второй половине первого тысячелетия.

Сокращается и упрощается количество агрокультур - ячмень, полба, овес и лишь отчасти - пшеница, становятся главной пищей европейцев, земли все больше занимают огороды с весьма сокращенным набором выращиваемого, в то время как садоводство приходит почти в полное забвение.

Хозяйство все больше и больше сосредотачивается на самодостаточности, господствует присловутое натуральное хозяйство, известное нам по школьным учебникам.

Это, в свою очередь, делает торговлю практически бессмысленным занятием: нет смысла преодолевать многие сотни километров, перевозя свой товар, только для того, чтобы, достигнув дальних краев, убедиться, что здесь тоже производят все то же самое и точно так же, как и у тебя дома, все то же, что ты предлагаешь к обмену.

Императрица Феодора и её свита изображались в шёлковых одеждах

С другой стороны, такая однородность лучше оттеняет диковинки: например, невероятной ценностью становятся шёлковые ткани. По преданию, монахи-несторианцы тайно (вывоз карался смертью) вывезли личинки шелкопряда из Китая в своих полых посохах, и еще при Юстиниане производство шёлка начинается сначала в Сирии и Палестине, а потом, императорским указом, переносится исключительно в Константинополь.

Современни отмечают массовое разочарование в боге: оказалось, что этот бог не в силах предоствратить их несчастья, более того, он насылает на людей мор и смерть. Может, этот бог жесток и несправедлив? - задаются они вопросом.

Отчасти эти сомнения через довольно короткий срок помогут принять "нового бога", по исламскому образцу.

С другой стороны, эпидемия стимулирует интерес к науке. Оказывается, профессия врача - нужна, медицинских знаний ничтожно мало, и носители этих знаний пользуюся спросом и уважением.

Впрочем, спросом и уважением, ничуть не меньшим, пользуются так же колдуны и шарлатаны, появившиеся во множестве.

Эпидемия меняет мир и меняет людей.

Античный мир похоронен, наступает эпоха темных веков.

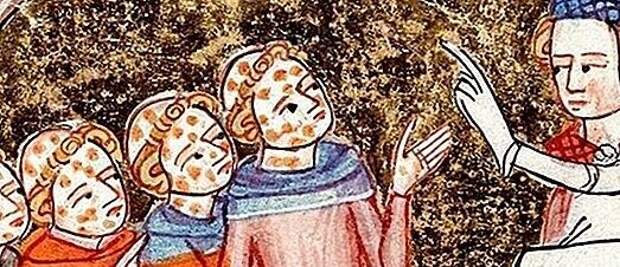

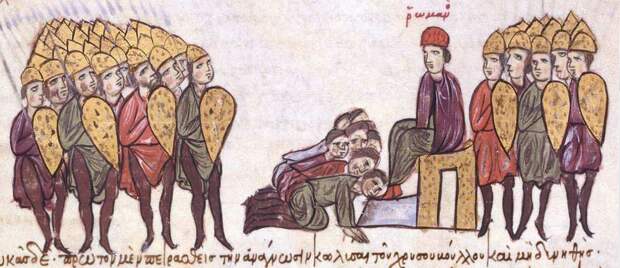

Ромейские врачеватели

P.S. Не призываю пытаться искать здесь какие-то прараллели с нынешним временем - думаю, они точно будут некорректны: другие времена, другие обстоятельства, но некоторые перемены непременно нас всех ждут.

И скоро мы сами увидим, какие именно.

P.P.S. Готовя этот материал, прочел невероятное количество опусов на тему "Юстиниан не ввел карантин, и тем самым сохранил экономику, будьте, как Юстиниан" - предположу, что это заказуха периода "русские не болеют" или "От гриппа умирает больше".

Как видите, экономика проявлила свой нехороший нрав и не сохранилась в прежнем виде, несмотря на приказы властей, как той, так и нынешней эпохи.

Впрочем, о таком средстве, как карантин, во времена Юстиниана никто ничего не слышал.

Свежие комментарии