Тайны ХХ века

Костер Жоао

Давным-давно в индейской деревне на реке Тапажос (приток Амазонки) жил молодой охотник по имени Жоао. Его хижина была на самом краю деревни, совсем рядом с лесом. Одним ясным весенним утром Жоао сидел на пороге своего дома, мирно покуривал трубку, любуясь красавицей женой, готовившей завтрак у очага, сложенного из камней во дворе. Вдруг из лесной чащи донесся пронзительный вопль, как будто кричал человек от боли или страха. Вслед за этим раздался оглушительный рев, затрещали ветки, и на опушку вышел жуткий монстр. Он напоминал гигантскую рыжую обезьяну, передвигавшуюся на задних лапах. Жоао не был трусом, но, встретившись взглядом с чудовищем, словно окаменел от ужаса. А еще больше его парализовал исходящий от монстра отвратительный запах фекалий и гнилого мяса. Тем временем ужасное существо подошло к жене, схватило ее лапами с огромными когтями, закинуло к себе на плечи и моментально скрылось с добычей в чащобе.

Только тут Жоао пришел в себя, опрометью бросился в хижину, схватил ружье и бросился в погоню за похитителем. Он бежал по лесу, высматривая следы чудовища. А следы были очень странные: как будто монстр шел задом наперед. Погоня продолжалась весь день. Несколько раз молодой охотник почти настигал врага, видел даже вдалеке рыжую спину среди деревьев. Но все время ему мешало ужасное зловоние, исходившее от зверя. От этого кружилась голова, так что Жоао чуть не лишился чувств.

Под вечер охотник почти догнал похитителя. И тут монстр, которому надоела эта гонка, издал особенно ужасный рык, швырнул добычу наземь и стремительно исчез в чаще.

Бросившись к жене, Жоао увидел ее обезглавленный труп.

Убитый горем охотник после похорон ушел в лес, поклявшись, что не вернется к людям, пока не добудет скальп своего врага. Многие годы он бродил по лесам, выслеживая чудовище, но так и не смог его найти. Месть осталась неосуществленной, клятва – неисполненной. И поэтому после смерти Жоао охоту продолжает его дух. Порой индейские охотники видят в лесной чаще костер, разведенный духом охотника. И тогда они спешат вернуться в деревню, чтобы принести жертву богам и провести обряд очищения.

Он «разговаривал» с мапингуари

Это лишь одна из множества индейских легенд о мапингуари, записанных известным исследователем Дэвидом Ореном, выпускником Гарварда, организовавшим в конце прошлого века несколько экспедиций в леса Амазонии в поисках этого полумифического существа.

− Я разговаривал с семью охотниками, которые утверждают, что стреляли в мапингуари, а 80 людей сталкивались с ними, – рассказывает ученый. – Что они описывают? Существо ростом приблизительно два метра, передвигающееся вертикально, с очень сильным, неприятным запахом, имеющее довольно тяжелое и мощное строение, под ним прогибаются толстые корни деревьев. Наиболее вероятный механизм его защиты от врагов – смрад, описанный некоторыми свидетелями… Существо это имеет длинный грубый мех, четыре больших зуба, ходит как на четвереньках, так и на задних лапах. От него исходит отвратительный запах фекалий и гниющего мяса. Возможно, эта вонь помогает ему парализовать свои жертвы. Мапингуари издает невероятно громкий крик, напоминающий человеческий, постепенно переходящий в рычание. Сила его так велика, что он может отрывать головы крупным животным.

Орен вспоминал, что во время своих экспедиций сам часто вопил в темноту, и мапингуари отвечал ему.

Охотники на монстра

Впрочем, Орен – далеко не первый, заинтересовавшийся «повелителем леса». Впервые кости животного были обнаружены в 1789 году в прибрежных топях реки Лухан вблизи Буэнос-Айреса. Аборигены решили, что это гигантский крот выбрался на поверхность и погиб под лучами солнца. Тем не менее кости бережно собрали и переслали королю Карлу IV, который презентовал их Мадридскому королевскому музею. Ученый Хосе Коррига собрал скелет и подробно описал его. Даже один французский дипломат посетил ученого и приобрел несколько гравюр с портретом скелета для Парижского музея естественной истории.

В 90-х годах XIX века сенсацией стала статья аргентинского палеонтолога Флорентино Амегино. Он написал о том, как Рамон Листа, аргентинский исследователь, географ и искатель приключений, охотился в Патагонии. Вдруг огромное неизвестное животное, покрытое длинными волосами, мелькнуло в кустах. Оно было похоже на гигантского броненосца. Листа выстрелил в зверя, но пули лишь скользнули по нему, слегка царапнув. Амегино решил проверить, существует ли мапингуари, и отправился в лес. Там он нашел довольно много свидетелей из числа индейцев, видевших это существо. Животное из индейских преданий вылезало ночью, а днем укрывалось в норе, вырытой огромными когтями. Охотники рассказывали, что смастерить стрелу, которая могла бы пронзить толстую шкуру зверя, было непросто.

Один из искателей приключений, Жуан-Батиста Азеведо, увидел мапингуари 20 лет назад после 45-дневного путешествия на каноэ.

− Я работал у реки, когда услышал крик, ужасный крик, – рассказал он корреспонденту агентства Рейтер. – Внезапно что-то, напоминающее человека, полностью покрытое шерстью, вышло из леса. Существо шло на двух ногах и, слава богу, не приблизилось к нам. Я буду всегда помнить тот день.

Индейцы считают, что убить монстра очень трудно, пуля его не берет: шкура животного покрыта костяными наростами, как броней. Однако известен случай, как некий сборщик каучука охотился в лесу. Вдруг он услышал рычание за спиной, обернулся и… обомлел от ужаса. Туземец не растерялся и выстрелил в существо. В этот момент воздух наполнился таким зловонием, что охотник кинулся наутек. Побродив несколько часов по лесу, охотник вернулся к туше и отрезал переднюю лапу зверя. Но трофей так «благоухал», что пришлось его выбросить в кусты.

Выходец из плейстоцена?

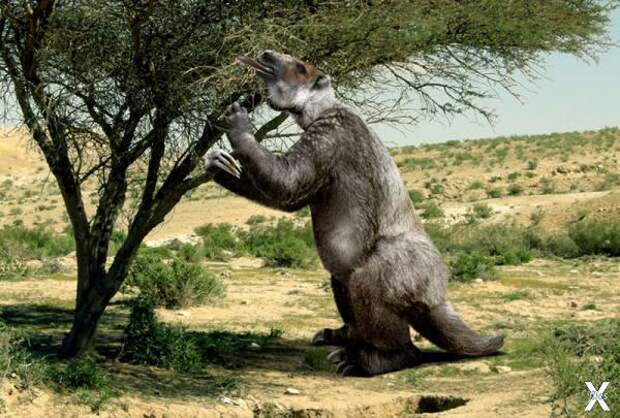

Согласно гипотезе Орена, мапингуари – дожившие до наших дней мегатерии, которые раньше водились на территории Южной и Центральной Америки.

Гигантский наземный ленивец был одним из тех созданий, которые благоденствовали на нашей планете во время ледникового периода. Немного похожий на огромного хомяка, он питался в основном листьями, которые добывал на нижних ветках деревьев и кустарников. Сам зверь жил на земле, в отличие от современных ленивцев, которые большую часть жизни проводят на деревьях. Территорию Америки населяли четыре вида гигантов. Самым большим из них был ленивец Джефферсона, который вырастал примерно с современного слона и достигал пяти метров в высоту! Все ленивцы имели огромные когти, но при этом соблюдали вегетарианскую диету (так что ужастики индейцев, что мапингуари якобы откручивает жертвам головы и высасывает мозг, скорее всего, беспочвенны). Но считается, что эти животные вымерли в конце плейстоцена (около 12 тысяч лет назад).

Это утверждает и главный оппонент Орена, профессор-геолог Университета Аризоны Пол Мартин:

− Я думаю, что гигантский ленивец исчез слишком давно. 13 тысяч лет – значительный срок.

Однако есть вероятность, что выходец из Древнего мира может еще существовать в Амазонии, потому что в этом регионе по-прежнему сохранились огромные, не тронутые цивилизацией лесные массивы, позволяющие обеспечить реликтовому созданию необходимую изоляцию. Густой и непроницаемый, бесконечный лес Амазонии занимает по площади территорию больше, чем вся Западная Европа, и здесь обитает 30% всего животного и растительного мира нашей планеты. Гигантский ленивец водился раньше в изобилии на территории обоих американских континентов, и его останки обнаруживают от Патагонии до северо-запада Соединенных Штатов. Животное могло перебраться в Амазонию, чтобы спрятаться там от охотников или вторжения цивилизации в его естественную среду обитания.

Но подтвердить гипотезу Орена должно что-то более существенное, чем индейские легенды и рассказы охотников. Пока же единственные материальные результаты его экспедиций – отметины огромных когтей на коре деревьев, клочок рыжей шерсти и около девяти килограммов помета неясного происхождения. Но если все же Орен или кто-то другой найдет мапингуари, это будет переворотом в науке.

Странное существо сняли в Португалии

В Интернете набирает популярность и размножается ролик, который, если верить британской газете Daily Mail, появился на YouTube еще месяц назад. С тех пор пользователи спорят, пытаясь понять что за существо попало в кадр.

Кто-то снимал в Португалии — в местной пустыне. И запечатлел высокую, но очень сутулую фигуру, которая бредет, с трудом переставляя кривые ноги. Руки у фигуры непропорционально длинные — нечеловеческие, опущены ниже колен. Размах — раза в полтора больше, чем у невероятно длиннорукого пловца-рекордсмена Майкла Фелпса.

Шеи у существа нет. Голова опущена и направлена темечком вперед. И все же оно — существо — производит впечатление человекообразного.

Оператор находился довольно далеко от существа.

Оператор находился довольно далеко от существа. Существо передвигалось очень медленно.

Существо передвигалось очень медленно. УВеличение не проясняет ситуацию.

УВеличение не проясняет ситуацию. Мнения наблюдателей, естественно, разделились. Большинство, конечно, считают кадры фейком. Но хватает и доверчивых, примерно половина из которых полагают, что бредет чупакабра — известный в криптозоологии неуловимый персонаж, нападающий на домашний скот и высасывающий из животных всю кровь.

Другая половина возражает: мол, какая еще чупакабра? Она же с хвостом, с гребнем на спине, с большой зубастой пастью. А где все это? К тому же чупакабра существо злобное, стремительное, но невысокое — не более полутора метров в холке. А в флегматичной — будто бы заторможенной — фигуре, попавшей в кадр, по грубым прикидкам, от 2,5 до 3 метров. Такого роста достигают йети, они же бигфуты или «снежные люди». Правда эти существа мохнатые — длинношерстные. А есть ли шерсть на «длинноруком», не видно. Может быть, он короткошерстный. Как такса.

Йети еще и массивны. А про существо в кадре такого не скажешь — тощее оно. Может быть, португальский йети исхудал от голода?

Пользователи, настроенные наиболее мистически, полагают, что существо вообще не из нашего мира. Инопланетное оно. То есть, пришелец из космоса. Или из другого измерения. Неизвестно как появилось и куда исчезло. А исчезло существо, зайдя за куст. По крайней мере в кадре оно больше не появлялось. Может, за кустом ему портал открылся?

Храм в Баальбеке… Или как можно двигать камни в 1 000 тонн веса?

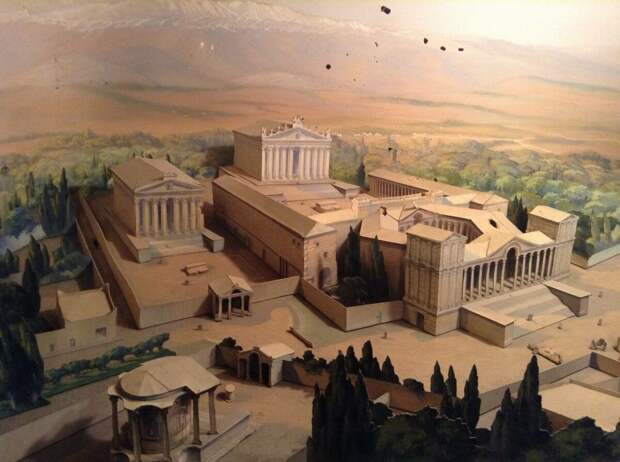

Во времена Александра Македонского, великий полководец со свитой, чтобы попасть в Храм Ваала в ливанском Баальбеке, должен был подняться по самой широкой в мире лестнице. Преодолеть 27 ступеней, на каждой из которых (в ряд) помещались до ста человек. Они были высотой по колено взрослому мужчине. Карабкаться можно было только с ядрёным матерком и стенаниями: «Это для каких гигантов такое построили!». Монструозные ступени выводили посетителей на гигантскую платформу (цоколь). Размерами, соответствующими современному футбольному полю. Почти 50 на 90 метров.

Смутная история.

Когда-то Баальбек считался священным городом, его храмы входили в число «чудес света». Город считался самым древним в эллинистическим мире. Сегодня он полностью разрушен. Но что откопано — действительно, непростая научная проблема. Руины находятся в долине Бекаа (Ливан), у подножия Антиливанских гор. Это примерно 60 километров к северо-востоку от Бейрута.

Как считается, Баальбек построен на фундаментах финикийской крепости. В любом случае, речь идёт о какой-то неимоверной древности, поскольку эти земли были освоены человеком несколько тысяч лет до нашей эры. Никакой археологии вдумчивой здесь не проводилось, слишком велики площади потенциальных раскопов. Туристов и ученых кормят только легендами и преданиями…

Арабы (самые поздние здешние обитатели) говорят: Баальбек принадлежал царю Нимроду, который когда-то владычил в этой части Ливана. В манускрипте, найденном в руинах города, говорится, что Нимрод «послал гигантов» восстановить Баальбек после Великого Потопа. Но манускрипт арабский, а эти товарищи припожаловали в город только в VII веке.

Нет никаких сведений о Баальбеке до завоевания Финикии Сашей Македонским в 332 году до нашей эры. Что очень-очень странно. Когда армия покорителя Персии и мира пришла сюда, то обнаружила крупнейший в Ойкумене религиозный центр поклонения Ваалу. И… Дионисию (Дионису). Греки спокойно к этому отнеслись, поскольку финикийского Ваала соотносили с Зевсом. Иногда — с богом Солнца Гелием. После смерти Александра Финикия отошла к его соратнику Птолемею, который город переименовал в «Гелиополь». Через сто лет с хвостиком его откусил себе Антиох Великий.

В период правление императора Октавиана Августа (27 до н. э. — 14 н. э.) Гелиополь стал римской колонией, священным храмовым городом. Во времена христианства впал в полное ничтожество. Патриархи общин маронитов Ливана хранят и бережно передают предания, где говорится: город был построен сыном Адама Каином, чтобы укрыться от Божественного гнева. Даже дата называется — 133 год «от сотворения мира». Каин населил город «великанами», которые погибли во время Великого Потопа за свои беззакония.

Была другая легенда, очень смутная. По ней Баальбек построили (восстановили после Потопа) древне египтяне, их первые фараоны. Когда они пытались удержать под контролем Сирию. Это даже стало научной гипотезой. Исторический источник нашёлся, его оставил нам римский писатель Макробиус (V век новой эры). Указал на сходство между статуями бога Озириса (в Баальбеке и Египте). Сказал: первая была привезена из долины Нила, это дело рук египетских жрецов.

«Хроника Захария Ритора» рассказывает, что храм построен библейским царем Соломоном (предания девятисот лет до нашей эры примерно), и судьба его разрушения была такова:

«Есть храм Соломона в Баальбеке. Молния упала с неба, когда шёл мелкий дождь, ударила в храм и разбила его камни пожаром, разрушила его колонны, разбила и развалила его. Трёх камней она не коснулась, и они стояли целыми».

Объект-монстр.

Главную часть цоколя, куда выводит «лестница великанов» сейчас занимают руины храма. Он был сложен из тёсаных каменных блоков объёмом около 3 кубических метров. На земле — обломки громадных столбов, больших тёсаных камней, гигантских архитравов и плинтусов. Резьба, честно говоря, впечатляет совершенством исполнения. Удивляет ровная каменная полоса шириной около семи метров, которую называют «Баальбекской верандой». Она сложена из огромных блоков, верхний ряд находится на высоте восьми метров.

Сам храм Юпитера окружал когда-то «пропилеум» (парадный вход), колоннада под открытым небом из 52 классических колонн. Но таких размеров не знал ни один античный храм или форум в мире. Сегодня чудом уцелели только шесть двадцатиметровых колонн (диаметром 2,5 м каждая), они возвышаются над долиной, просматриваются ещё на подъезде к Баальбеку за несколько километров. Остатки остальных разбросаны рядом.

Экскурсоводы и местные вам расскажут: секции колонн вытачивали на гигантских токарных станках где-то в египетском Асуане, на монструозных баржах доставлялись (по Нилу и морю) к берегам Ливана. От побережья везли 35 кэмэ (по горным дорогам) на колесницах, запряжёнными тысячами волов. Ну да… Колонны состоят из трёх частей, длина каждой секции составляет примерно 7 метров. Каждый цилиндр весит около 45 тонн…

Это ещё не всё. Три полированных цилиндра каждой из колонн поставлены друг на друга вертикально. С невероятно идеальной подгонкой стыков. Это какие механизмы, с каким КПД, подняли многотонные блоки на 25-метровую высоту? Но пусть с ними… и не такие артефакты есть. Загадочная слава Баальбека не в них. А в неброских гигантских каменных плитах «Баальбекской веранды».

В ступор зевак-туристов вгоняет величина камней, из которых она сложена. На северо-западном углу террасы можно увидеть три необыкновенно большие плиты. Это знаменитые блоки трилитона (троекамня), о которых древняя легенда говорит: они лежали здесь вечно, считались священными. Неведомые истории строители лишь обтесали их, сделав основанием террасы-веранды. Объём каждого камня — более 300 кубометров, вес — около 750 тонн.

Подгонка монстров идеальна, камни буквально впечатаны друг в друга. Капля воды не задерживается ни на секунду в стыках, сразу устремляется по жёлобу вниз. Общая площадь сочленения каждого блока внешнего ряда достигает 87, а внутреннего — 123 м2. Это при точнейшей выверке углов и параллельности граней. Но самый знаменитый камень — четвёртый. Его так и не вытащили из ближайшей каменоломни. Она расположена на выезде из Баальбека. Раньше была многовековой городской свалкой. Но в ХХ веке местными энтузиастами расчищена, сам «монстр» откопан.

Его древнее название — «Гайяр эль-Кибли» («Камень Юга»). Его объём 433 м3, вес — от 1300 до 2000 тонн. Инженерная ошарашенная мысль подсчитала: чтобы сдвинуть эту громадину, потребуется единовременное усилие 60-ти тысяч человек. Которых, само собой, в условиях каменоломни разместить невозможно даже теоретически. «Камень Юга» покоится в котловине, на тридцать градусов под наклоном к горизонту. Чем его вырубали, непонятно. Не то зубилами, не то «отбойными мотками». Но следы на поверхности говорят о механической обработке. Считается, строители начали выволакивать «монстра» из каменоломни, но по каким-то причинам бросили это трудное дело.

Трудно вообразить, что «баальбекские трилиты» без всяких повреждений были «нарезаны» в каменоломне. Это хрупкий камень. Доставлены на расстояние в два километра, подняты на высоту восьми метров, идеально ровно уложены друг на друга, подогнаны по компьютерным технологиям нивелирования и позиционирования.

Вопросы историкам.

Первый и главный — обработка монолитов. Как ни пытались представить себе процесс — отступались. Ни расколами с помощью сырого дерева, вырубания зубилами, медными трубками с абразивом, даже «ливанскими пилами» для камня… Такие объёмные скалы не отколоть от массива известными методами античности. Создать идеальную поверхность для подгонки при укладке — тоже вопрос. Даже современные машины и бригады рабочих со шлиф/машинами дают примерный допуск для столь огромных поверхностей.

Второй вопрос: когда и кем это было построено? Вопрос исторический, но отгадок там не находится. О временах Римской империи можно говорить только одно — было сооружение самих храмов. Или их перестройка с перепланировкой. Время первоначальной закладки гигантских блоков цоколя «баальбекской террасы» — неопределённое как бы. Но явно до-римских эпох, раз тут Саша Македонский под впечатлением великим ходил. Ни одно государство древности такую стройку не потянуло бы, считают альтернативщики-историки.

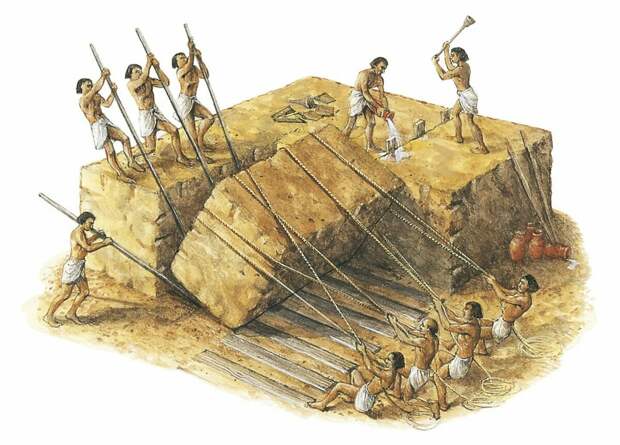

Мало того, это не самое большое чудо из архивов строительных Древнего мира. Блоки «веранды Баальбека» по своей конструкции и технике изготовления очень напоминают своих египетских товарок. К тому же, на стенах египетских храмов, у подножия обелисков Солнца высечены картинки, которые рассказывают истории создания таких колоссов.

Впечатляющими являются и неегипетские обелиски из гранитных глыб весом более 2000 тонн. Вблизи Асуана сохранилась каменная заготовка, длина которой более 40 метров. Очень интересно представить, как её вообще с места планировали сдвинуть.

Размышления.

Что имеем для сумбурного анализа пока (поскольку после споров в комментариях планирую продолжить тему)? Возраст постройки каков? Колеблется от 500 до 1500 лет до нашей эры, время финикийцев — эпоха римлян. Можно смело заехать и на десять тысяч лет глубже в прошлое, не опровергнет никто полёт такой крамольной мысли. Не так давно откопан полностью наш «Гайяр эль-Кибли» («Камень Юга»). Найдена почти готовая заготовка второго, значительно большего, мегалита. Вот она, вообще какой-то сюрреализм…

Это уникальная возможность увидеть законсервированные следы технологий извлечения «монстров» без значительной эрозии и современной реконструкции.

Теперь сам комплекс Бальбека. Часть его — это «вторичное строительство». Большая часть стен вокруг комплекса: повторно использованные блоки и колонны, элементы декора. Вплоть до основания и нулевого репера. Интересно, какими были первоначальные сооружения.

Сразу вопросы к экономике такой грандиозной стройке. Даже если предположить и поверить некоторым легендам, что это строилось несколько сот лет… Это что за государственное (или религиозное) устройство себе такое могло позволить? Держать тысячи рабочих только на добывание невероятно массивных строительных блоков. К этому нужно приложить специальные дороги, акведуки, насыпи и сооружение монструозных механизмов. Рядом должны находиться какие-то индустриальные центры-монстры… Такие вопросы громко задают адепты альтернативных историй.

Как-то использовать брёвна, верёвки и блоки? Вот так примерно?

Очень оригинально. Говорят, математики отступились с яростным шипением от проблемы, как ни колдовали с лебёдками, поворотными механизмами. Но теоретически… это возможно, ниже проверим. Хотя даже груз в 100 тонн (промолчим про 800 на «веранде) раздавит любые брёвна в опилки. Как только вы попытаетесь на сантиметр продвинуть его. Называется проблема — разница плотностей. Проверить легко. Круглые брёвнышки из лиственницы превращаются в измочаленную щепу, если прокатывать по ней двухтонный груз на пару дюжин метров. Это тоже проверим.

Сегодня, чтобы перетаскивать 100-тонные грузы, строят технику. Специальную. Под заказ, штучно. Оборудуют её особыми подшипниками и ступицами. Космические технологии, страшные секреты корпораций их уникальных высокопрочных сталей. То же касается толстенных тросов, прочных лебедок, компьютерного распределения весов.

Так как… блин!?

Прежде чем скатиться в ересь «космодромов», инопланетян и прочей чепухи альтернативной истории, рациональный мозг ещё раз нырнет в историю. Имеем Грецию древнюю, которая геометрию знала не хуже наших академиков сегодня. Там мы найдём похожие огромные и диспропорциональные постройки. Например храм Геры в Селинунте или «храм гигантов» в Агригенте (оба находятся в Сицилии).

Есть известнейший храм Артемиды Эфесской и храм Аполлона в Дидимесе. Пропорции схожие: большая длина сооружений (более 110 метров), высота колонн (до 18 метров), общий объём камня, необходимый для построек. Мегалитизм замысла и исполнения есть в некоторых храмах VI века до нашей эры, колонны там выточены из цельного блока камня (храм Аполлона из Сиракуз или Коринфа). Налицо единая технология, прекрасно известная в Средиземноморье.

Что осталось нам от строителей этих впечатляющих мегалитических классических построек? Если объективно, множество сохранившихся до наших дней документов. Со списками материалов, указанием их происхождения и применения. Есть даже одно практическое руководство, сохранившееся целиком: «Десять книг об архитектуре» Витрувия.

Книга написана во времена императора Августа. Но скромный автор постоянно говорит, что использует ссылки на искусство греческих строителей, цитирует знаменитых античных авторов. Их произведения не сохранились.

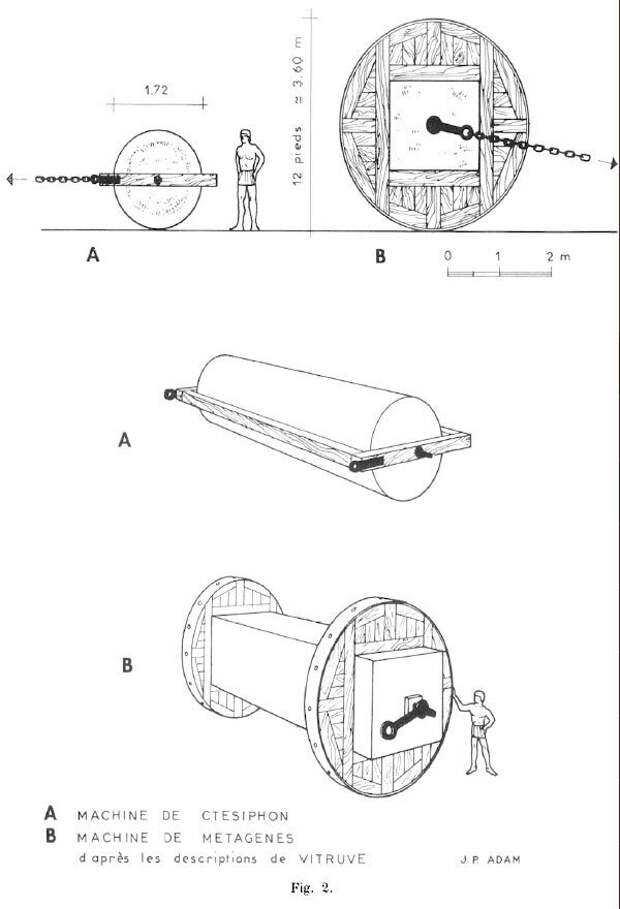

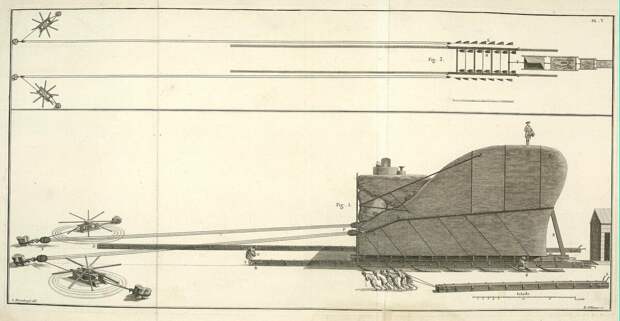

В X-ой Книге Витрувия находятся подробные описания приспособлений для транспортировки. И различных механизмов, применявшихся на греческих и римских великих стройках. Описаны подробно два эпизода, первый — постройка храма Артемиды в Эфесе. Там рассказано об удивительных транспортных приспособлениях для перевозки больших камней храма. Архитектор Ктесифон сделал так, не буду приводить детальное описание:

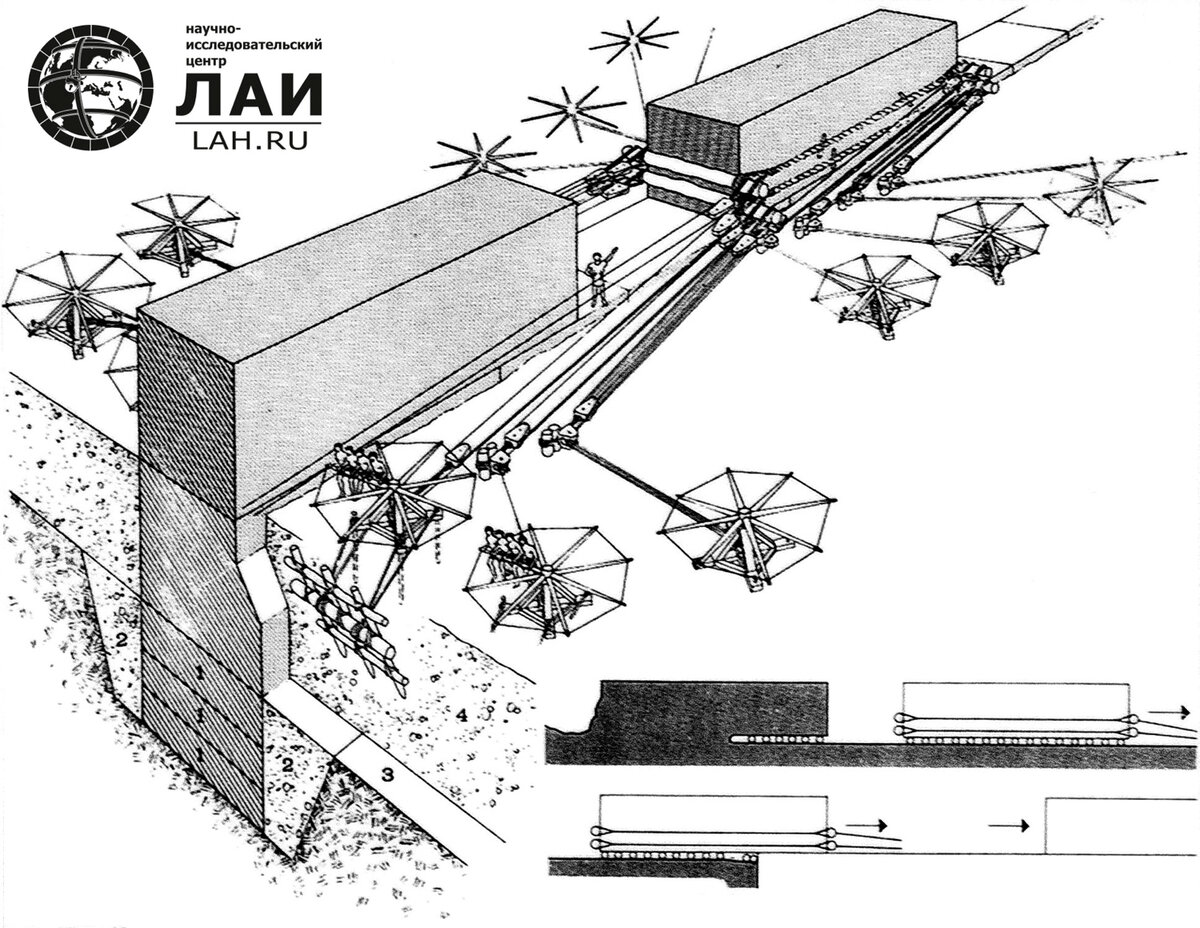

Другой механизм, приведенный в Х-ой книге Витрувием, был приспособлен для транспортировки прямоугольных блоков.

«Метаген, сын Ктесифона, создал другую машину для перевозки архитрав и других предметов. Она состояла из двух колёс 12 футов (3,60 м) и он поместил архитрав между двух колёс. Он так же поставил там металлические стержни и кольца, таким образом, что, когда быки тянули машину, стержни, помещённые в железные кольца, вращали колёса. Таким образом архитравы, зажатые между колёс как оси, были перевезены на место стройки».

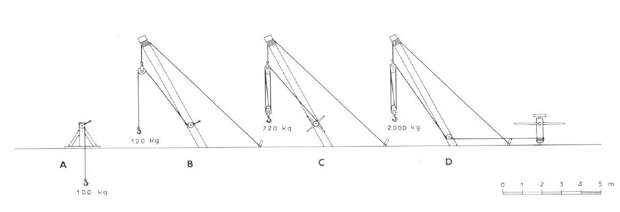

Что ещё есть в этом полезном произведении? Очень сложные блочные машины. В нескольких конфигурациях, вот такие:

Очень интересные приспособы. Являясь блочными, они не уменьшают нагрузку. Наоборот, своим весом немного утяжеляют тот груз, который должны поднимать. Главная хитрость в том, чтобы «тягловая сила» (через блок) изменяла направления усилий: не нужно тянуть вверх, тяни — вниз. Или используй бесконечное количество противовесов, пока прочность материалов машины позволяет.

Первая машина — это лебёдка, мощность которой прямо зависит от длины рычага. Самая распространённая сегодня лебёдка двойного рычага легко справляется с грузом в 100 кг, с приложением усилий двух рабочих (30 кг их усилий суммарно). Второй механизм — классические козлы. Они легко сооружаются, быстрой адаптируются к любым грузам. От сотни килограмм — до нескольких тонн. Эволюция высшая механизма — барабан, «беличье колесо». Использовалось на карьерах вплоть до ХХ века. Римляне его знали, сохранился барельеф в музее Ватикана.

Первые выводы…

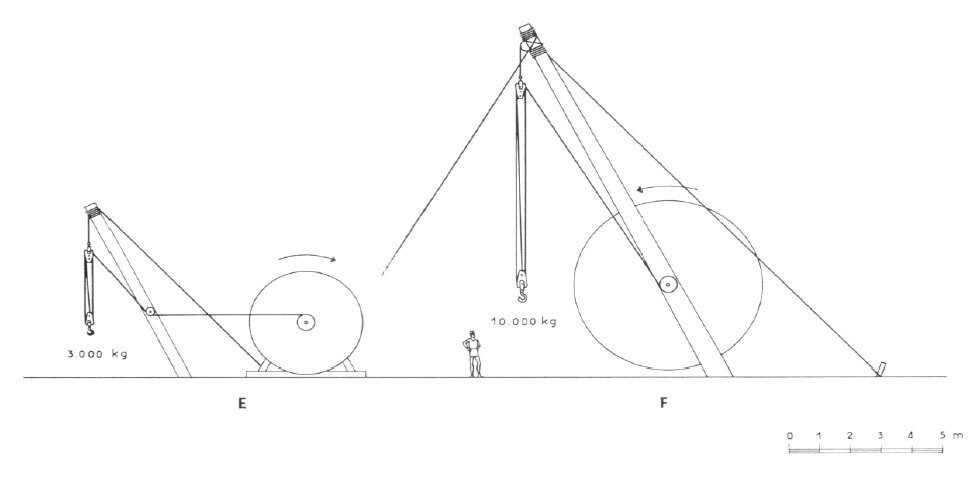

Прежде чем всерьёз зарубиться в комментариях, предложу вспомнить случай перевозки мегалита в Санкт-Петербурге. Весил гранитный «монстр Гром-Камень» 1 250 000 килограмм. Эту задачку поставила императрица Екатерина II, приказав воздвигнуть конную статую Петра Великого на невиданном монструозном пьедестале. На минуточку… речь идёт о самом большом камне, который когда-либо перемещал человек. Он в полтора раза тяжелее баальбекского трилитона.

Кувыркали его 6 километров. От самого Финского залива. Инженер, граф Карбюри, настолько всё продумал, что перевозка потребовала всего… 64 человека. Как это было? Подсунули под камень два хитро устроенных полоза 13-ти метров в длину, в нижней их поверхности выдолбили канал, укрепили внутри металлическую полосу (сплав медь-олово-галмей).

Не буду сыпать техническими терминами, но гениальная придумка была. Огромный мегалит даже иногда просто катился по «рельсам». Машина, которая всё это обеспечивала, — вообще полный восторг!

64 рабочих были распределены на 8 рычагов каждого кабестана (по 4 — на каждый рычаг). Усилие двух кабестанов — 20 480 кг. Мощность умножалась при помощи полиспастов, сложной системой подвижных и неподвижных блоков. Доведя усилие до 61440 кг. Трение снижало эффективность… но всего лишь до 50000 кг.

Вот теперь вопрос… Могли строители храмового комплекса Баальбека владеть теми математическим формулам, по которым построены были машины, таскающие такие грузы в чухонских болотах XVIII века? Эмпирическим путём такое соорудить… десятка жизней не хватит. Но раз строили — значит владели. Мало того, рассчитывали точно производительность и эффективность машин и процессов. Древние греки своими храмами это знание подтвердили… А вот Баальбек?

Тут придётся ждать открытий археологов, предположу. Кто мог изобретать такую технику и где именно. Точно известно, что египтяне не знали «шкива». Значит… его должны были знать некие мореплаватели. Финикийцы? Очень может быть. Чтобы грамотно тянуть тросы и тали, поднимать-опускать тяжелые грузы, выбирать канаты и натягивать тяжелые цепи… Ладушки, тема открыта, всех милости прошу в комментарии.

“Хаббл” обнаружил 5 загадочных быстрых радиовсплесков в далёких спиральных галактиках

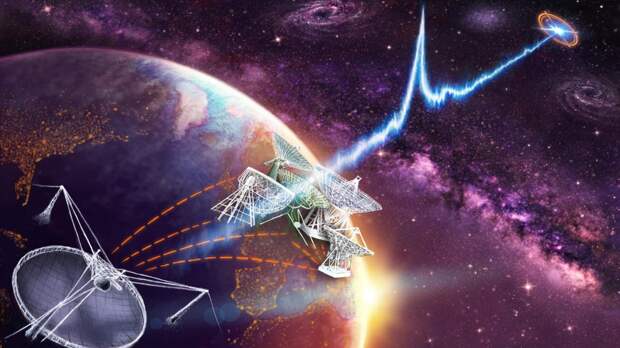

Быстрые радиовсплески – это таинственные и редко встречающиеся всплески энергии во Вселенной.

Быстрые радиовсплески – это таинственные и редко встречающиеся всплески энергии во Вселенной. Новые наблюдения, проведённые с помощью космического телескопа “Хаббл” подтвердили теорию, объясняющую загадочные мощные радиовсплески.

Исследователи зафиксировали пять быстрых радиовсплесков (FRB) в спиральных рукавах пяти далёких галактик. Известно, что FRB трудно отследить, потому что эти яркие вспышки исчезают очень быстро и астрономы на сегодняшний день обнаружили только около 1000 из них. Однако, уже имеется несколько теорий об их происхождении.

В своей работе исследовательская группа отказалась от старых гипотез, связанных с происхождением FRB. Это объясняется тем, что недавно обнаруженные всплески происходят не из областей, полных массивных звёзд, этот набор, вероятно, не может быть связан со взрывами звёзд, такими как те, которые производят сверхновые.

Исследователи обнаружили, что эти FRB не являются результатом слияния старых звёздных ядер (или нейтронных звёзд) размером с город, поскольку такие столкновения редки и, как правило, происходят далеко за пределами галактических рукавов. Скорее, наблюдения “Хаббла”, проведённые ещё в 2009, 2019 и 2020 годах предполагают, что FRB могут быть сформированы магнетарами – тип нейтронных звёзд, которые имеют сильное магнитное поле.

Типичный магнетар имеет поле в 10 триллионов раз более мощное, чем магнит на дверце вашего холодильника. Дополнительный вес этой гипотезе добавляет исследование Млечного Пути, проведённое в 2020 году, которое обнаружило, что FRB возник в той же зоне, что и известный магнитар.

“Хаббл” наблюдал всплески в ультрафиолетовом и ближнем инфракрасном диапазонах света, используя инструмент Wide Field Camera 3, которую астронавты НАСА установили во время последней миссии по обслуживанию телескопа в 2009 году. Объединение этих двух длин волн позволяет астрономам оценить наблюдаемую массу галактик (с помощью инфракрасного излучения), а также найти молодые звёзды (используя ультрафиолет) и найти более старые звёзды (опять же, используя инфракрасное излучение).

“Новые изображения позволили нам получить лучшее представление об общих свойствах родительской галактики, таких как её масса и скорость звездообразования, а также выяснить, что вызывает появление FRB”, – сказала ведущий автор Александра Мэннингс, студентка Калифорнийского университета в Санта-Круз.

Новая работа позволила астрономам преуменьшить значение другого предположения о происхождении FRB. Некоторые прошлые исследования показали, что вспышки могут исходить от карликовых галактик, поскольку телескопы не видели спиральных рукавов или другой существенной галактической инфраструктуры. Расширенная обработка изображений и анализ данных телескопа “Хаббл” позволили учёным исключить такое объяснение для этого набора FRB.

Ни одному учёному в мире не довелось своими глазами увидеть загадочного обитателя монгольских пустынь. И потому долгие годы олгой-хорхой считался исключительно фольклорным персонажем – выдуманным чудовищем.

Однако в начале 20-го века исследователи обратили внимание на тот факт, что легенды об олгой-хорхое рассказываются в Монголии повсеместно, причём в самых разных и отдалённых друг от друга уголках страны предания о гигантском черве повторяются слово в слово и изобилуют одинаковыми подробностями. И потому учёные решили, что в основе древних легенд лежит правда. Очень может быть, что в пустыне Гоби живёт неизвестное науке странное существо, возможно – чудом уцелевший представитель древнего, давно вымершего «населения» Земли.

В переводе с монгольского «олгой» значит «толстая кишка», а «хорхой» - червяк. Согласно преданиям, полуметровый червяк обитает в недоступных безводных районах пустыни Гоби. Почти всё время олгой-хорхой проводит в спячке – он спит в норах, проделанных в песках. Червяк выбирается на поверхность лишь в самые жаркие месяцы лета, и горе человеку, повстречавшемуся ему на пути: олгой-хорхой убивает жертву на расстоянии, выбрасывая смертельный яд, или сражает электрическим разрядом при соприкосновении. Одним словом, живым от него не уйти….

Изолированное положение Монголии и политика её властей сделали фауну этой страны практически недоступной для зарубежных зоологов. А потому научной общественности практически ничего неизвестно об олгой-хорхое. Однако в 1926 году американский палеонтолог Рой Чепмен Эндрюс в книге «По следам древнего человека» рассказывал о своём разговоре с премьер-министром Монголии. Последний просил палеонтолога изловить олгой-хорхоя. При этом министр преследовал личные цели: пустынные черви когда-то убили одного из членов его семьи. Но, к большому сожалению Эндрюса, он так и не смог не то что поймать, а даже просто увидеть загадочного червя. Спустя много лет, в 1958 году, советский писатель-фантаст, геолог и палеонтолог Иван Ефремов вернулся к теме олгой-хорхоя в книге «Дорога ветров». В ней он пересказал все сведения, которые собрал по этому поводу во время разведывательных экспедиций в Гоби с 1946 по 1949 год.

В своей книге, среди прочих свидетельств, Иван Ефремов приводит рассказ старика монгола по имени Цевен из деревни Даландзадгад, который утверждал, что олгой-хорхои живут в 130 километрах к юго-востоку от сельскохозяйственного района Аймак. «Никто не знает, что они такое, но олгой-хорхой – это ужас»,- говорил старый монгол. Ефремов использовал эти истории о монстре песков в своём фантастическом рассказе, который изначально был так и озаглавлен – «Олгой-хорхой». В нём рассказывается о смерти двух русских исследователей, погибших от яда пустынных червей. История была целиком выдуманной, однако основывалась она исключительно на фольклорных свидетельствах монголов.

Иван Макарле, чешский писатель и журналист, автор многих произведений о загадках Земли, был следующим, кто пошёл по следу загадочного обитателя азиатской пустыни. В 1990-х годах Макарле вместе с доктором Ярославом Прокопецом, специалистом по тропической медицине, и оператором Иржи Скупеном провёл две экспедиции в самых отдалённых уголках пустыни Гоби. К сожалению, им тоже не удалось поймать живьём ни одного экземпляра червя. Однако они получили доказательства его реального существования. Причём доказательства эти были столь многочисленными, что позволяли чешским исследователям сделать и запустить на телевидении передачу, которая так и называлась: «Загадочный монстр песков».

Это была далеко не последняя попытка разгадать тайну существования олгой-хорхоя. Летом 1996 года другая группа исследователей – тоже чехи – во главе с Петром Горким и Миреком Наплавой прошла по следам червя добрую половину пустыни Гоби. Увы, тоже безрезультатно.

Сегодня об олгой-хорхое почти ничего не слышно. Пока этот монгольский криптозоологический ребус решается силами монгольских же исследователей. Один из них – учёный Дондогижин Цевегмид – высказывает предположение, что существует не одна разновидность червя, а по крайней мере две. Подобный вывод его заставили сделать опять-таки народные предания: местные жители часто говорят ещё о щар-хорхое – то есть жёлтом черве.

В одной из своих книг Дондогижин Цевегмид упоминает об истории погонщика верблюдов, который встретился в горах лицом к лицу с такими щар-хорхоями. В один далеко не прекрасный момент погонщик заметил, что из отверстий в земле лезут жёлтые черви и ползут по направлению к нему. Обезумев от страха, он кинулся бежать, и тут обнаружил, что его пытаются окружить почти полсотни этих омерзительных тварей. Бедняге повезло: ему всё же удалось спастись…

Итак, на сегодняшний день исследователи монгольского феномена склоняются к мнению, что речь идёт о живом существе, совершенно неизвестном науке. Впрочем, зоолог Джон Л. Клаудси-Томпсон – один из прославленных специалистов по пустынной фауне – заподозрил в олгой-хорхое разновидность змеи, с которой учёному сообществу только предстоит познакомиться. Сам же Клаудси-Томпсон уверен, что неведомый пустынный червь состоит в родстве с океанийской гадюкой. Последнюю отличает не менее «привлекательная» внешность. К тому же, как и олгой-хорхой, гадюка способна губить свои жертвы на расстоянии, брызгая ядом.

Совершенно иной версии придерживается французский криптозоолог Мишель Райналь и чех Ярослав Марес. Учёные относят монгольского обитателя пустыни к рептилиям-двуходкам, лишившимся лап в ходе эволюции. Эти рептилии, как и пустынные черви, могут быть красного или бурого цвета. К тому же у них крайне сложно различить голову и шею. Противники этой версии, впрочем, справедливо указывают: никто не слышал о том, чтобы эти рептилии были ядовитыми или имели орган, способный производить электрический ток.

Согласно третьей версии, олгой-хорхой – это кольчатый червь, который приобрёл особую защитную кожу в условиях пустыни. Известно, что некоторые из этих земляных червей способны брызгать ядом в качестве самозащиты.

Как бы там ни было, олгой-хорхой остаётся загадкой для зоологов, ещё не получившей ни одного удовлетворительного объяснения.

Транс: связь с потусторонним миром

Что же имеет в виду экстрасенс, когда говорит, что он «создал линию взаимодействия» с мертвыми душами? Этот процесс осуществляется опытным медиумом-экстрасенсом, который обладает способностью связываться с духовными помощниками, умершими или какими-то иными субстанциями из загробного мира. Он является неким каналом связи между существами из духовного мира, которые хотят передать какое-то послание, и теми, кто находятся в нашем физическом мире.

Обычно медиум формирует специальную линию связи в измененном сознании, но уровни изменения бывают разными— поверхностный и глубокий транс. Медиум – это лишь передатчик для потока информации, поэтому после сеанса он может забыть все детали происходящего. Информация поступает по тонкому энергетическому каналу или с помощью сознания проводника. Неважно, каким способом медиум может получать послание, важно то, что в нем содержится очень важная информации. Послания бывают приземленными, пророческими, просвещенными или будничными, буд-то с вами разговаривает лучший друг. Послания получают лично, или даже звонком по телефону. Если человек никогда не видел медиума в состоянии транса, то стоит непосредственное принять участие в таком спиритическом сеансе, ведь это очень поучительный и интересный опыт.

Для медиумов характерны 4 способа создания канала связи:

1. Полное сознание.

При открытии канала связи, экстрасенс находится в сознании, и использует все свои подсознательные особенные возможности для того, чтобы установить связь с духом, которые хотят передать какое-то послание. Во время сеанса он чувствует себя нормально, бодрствует, а так же может начинать и останавливать сеанс в любое время. После того, как сеанс заканчивается, он хорошо помнит его совсем непродолжительное время, а что-то, может не вспоминать очень долгое время.

2. Состояние измененного сознания.

Медиум находится в полном сознании, но затем он понимает, что находился во время сеанса в состоянии высокого осознания. Он может вспомнить некоторые детали прошедшего сеанса, но не ясно, как мог бы вспомнить сеанс, который проводится в сознании.

3. Состояние поверхностного транса.

При этом способе формируется канал в состоянии легкого поверхностного транса. В этот момент он может ощущать себя «выдавленным» из своего вместилища, однако, по-прежнему являться механизмом получения и передачи послания. Он просто позволяет сознанию настроиться на едином векторе для того, чтобы связаться с тайным, потусторонним миром.

4. Состояние глубокого транса.

Основа подсознания медиума высвобождается, что позволяет другому духу вселиться в его тело для того, чтобы доставить некую информацию или послание, с помощью тела проводника. Помнит или не помнит медиум сеанс, зависит от силы его способностей.

Свежие комментарии