Камча. Символ ногайской власти

Ногайцы – это тюркоязычный этнос, который формировался во взаимоотношениях татар, печенегов, монголов и некоторых других кочевых племён. Имя своё они получили благодаря золотоордынскому беклярбеку Ногаю. В период возвышения Ногая от него зависели Болгарское царство, он воевал с Византией и ходил походами совместно с русскими князьями на Литву и Польшу, разорял Ширван и Дербент.

Ногаец в традиционной кавказской черкеске

После долгого кочевья от Средней Азии и Сибири до Черноморского побережья Северного Кавказа множество ногайцев оседали на этих землях. Так, наибольшее ногайское сообщество в России осело на Кавказе – в Дагестане, Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии. Естественно, сам образ жизни диктовал не только особое отношение к лошадям в ходе кочевья, но и к главному инструменту всадника – кнуту. Для ногайцев кнут стал не просто инструментом, а воистину одухотворённым оружием.

Камча как она есть

Камчу начинали плести сразу же после того, как в семье рождался сын, а во время самих родов над женщиной обязательно вешали отцовскую камчу. Порой во время родовых схваток женщин даже пороли камчой, дабы плод быстрее вышел. Сама камча представляла собой достаточно короткий кнут с рукоятью не более сорока сантиметров в длину, к которой и крепилась кожаная плеть. При этом во время плетения плети постоянно проговаривали заговоры, чтобы камча принесла владельцу удачу.

Камча рядового ногайца

Длина непосредственно плети была примерно той же, что и у рукояти, но существовали и исключения. Плетение было самым разнообразным – оно могло быть змеевидным или представляло собой сплетение из четырёх, десяти и даже сорока отдельных плетей. В качестве материала использовалась кожа, к примеру, козья. Шкуру выдерживали до трех недель, чистили от шерсти, резали на полосы, сушили и уже потом резали на тонкие ленты. К рукояти плеть крепилась с помощью оплетённого лентами стержня, изготавливающегося также из кожи, часто коровьей. На рукоять обязательно наносилась тамга – родовой фамильный знак, что-то вроде печати. Поэтому по камче можно было легко понять, кто перед тобой стоит. И, конечно, у рукояти крепился темляк, дабы камчу не выбили из рук во время боя. На создание камчи уходило от нескольких дней до пары недель и более.

Конечно, камчу всячески украшали и модернизировали. На конце плети размещали пушистые кожаные кисточки, либо наоборот заплетали утяжелитель из металла – тогда камча напоминала волчатку. Правда, обращение с ней менялось, коней такой камчой старались не стегать.

Камчу у ногайцев имели право носить только мужчины, получавшие её по достижении 12 лет. С тех пор потерять камчу считалось чуть ли не преступлением перед родом. Она же служила настоящей биографической книгой её владельца. Каждое крупное событие, каждое достижение в жизни владельца обязательно изображали на рукояти. И горе тому всаднику, чья камча всю его жизнь носила на себе только сиротливую тамгу. Иногда камча передавалась от отца к сыну, но это более относилось к знатным родам, когда камча становилась уже символом власти, но об этом отдельно.

Для камчи в доме отводилось особое место. А так как её очень часто использовали как оружие, то войти в гости с нею в руках было равносильно вызову на поединок или серьёзному оскорблению.

Оружие, символ власти и магия

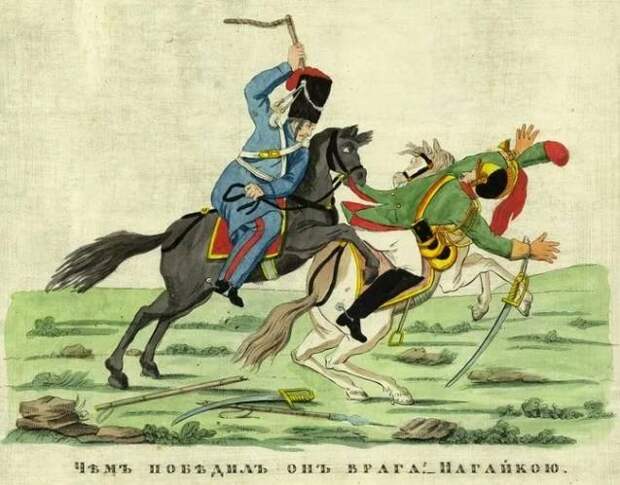

Камча, кроме своих естественных функций, исполняла и роль оружия. Натренированные ногайские бойцы могли с помощью камчи легко выбить вражеского всадника из седла, а порой и убить его. Для этой цели на конец камчи вплетали утяжелитель из металла. После долгих тренировок опытный ногайский всадник мог с первого же удара поразить противника. А если враг был в шлеме, то метким ударом можно было (не без труда, конечно) сломать ему нос или выбить глаз. Камча с утяжелителем использовалась и во время охоты. Один удар по голове животного, и оставалось только освежевать тушу. Периодически утяжеляли и саму рукоять.

Использовали камчу и во время разрешения различных споров, когда ситуация становилась безвыходной. Спорщики садились, брали друг друга за левую руку и упирались в противника ногами. В правой руке у них была только камча. Орудуя ею, они начинали нещадно хлыстать оппонента до тех пор, пока кто-нибудь не терял сознание или не терял силы.

С камчой связаны множество поговорок, открывающих это оружие с новых сторон. К примеру, ходила поговорка, что «у кого камча крепкая, у того жена совестливая». С одной стороны, камча здесь негласно фигурировала как символ мужского начала, а с другой — нерадивых жён в то время увещевали отнюдь не добрым словом, а жёстким делом. Были и романтические поговорки, гласящие, что в камче заключена честь и справедливость мужчины. Но сухая проза и реальность была далека от сантиментов.

Камча у мурз, беев и нурадинов (аристократические титулы и военно-административные звания) была символом власти. И, конечно, с простым древком с кожаной плетью камча знатного ногайца имела мало общего. Камчу высокопоставленного ногайца изготавливали совсем из других материалов. Рукоять делали из слоновой кости, серебра и даже золота. Она украшалась драгоценными камнями. Кожа для плети бралась самая экзотическая и была разных цветов, поэтому кисточка на конце камчи казалась каким-то смертельно опасным цветком.

Одна из крылатых фраз, приписываемая некоему Дильдебаю из Жетысу (область в Центральной Азии в районе озёр Балхаш и Иссык-Куль), гласила: «Если даже народ не будет уважать меня, будет уважать мою плеть». Что тут сказать? Не поспоришь.

Такое отношение к камче не могло не привести к награждению этого оружия магическими свойствами. А так как ногайцы Северного Кавказа тесно общались с черкесами и перенимали их обычаи, то мир разнообразных суеверий у них был необычайно богат и широк. Были распространены верования в шайтанов, джиннов, колдунов и духов. Ногайцы даже верили в существование водяного змея, который, поднимаясь из воды, касался головою туч. Для защиты от всей этой армии нечисти ногайцы не только зашивали в одежду на спине лоскут заклинательных молитв из Корана, но и не расставались с камчой. Камча порой висела над ложем, дабы защитить семью от злых сверхъестественных тварей. А если в человеке «селился» злой дух, например, джинн, то порка плетью ему была обеспечена.

Одна из крылатых фраз, приписываемая некоему Дильдебаю из Жетысу (область в Центральной Азии в районе озёр Балхаш и Иссык-Куль), гласила: «Если даже народ не будет уважать меня, будет уважать мою плеть». Что тут сказать? Не поспоришь.

Такое отношение к камче не могло не привести к награждению этого оружия магическими свойствами. А так как ногайцы Северного Кавказа тесно общались с черкесами и перенимали их обычаи, то мир разнообразных суеверий у них был необычайно богат и широк. Были распространены верования в шайтанов, джиннов, колдунов и духов. Ногайцы даже верили в существование водяного змея, который, поднимаясь из воды, касался головою туч. Для защиты от всей этой армии нечисти ногайцы не только зашивали в одежду на спине лоскут заклинательных молитв из Корана, но и не расставались с камчой. Камча порой висела над ложем, дабы защитить семью от злых сверхъестественных тварей. А если в человеке «селился» злой дух, например, джинн, то порка плетью ему была обеспечена.

=0=0=

Родственница нагайки и волчатки

Необходимость самообороны кажется одной из базовых в человеческом обществе. Право на защиту себя самого, своих родных и друзей, а также принадлежащего себе, любимому, имущества, никто не оспаривал. Однако эта самооборона с годами всё более укладывалась в жёсткие рамки закона, поэтому и оружие самообороны становилось несколько менее убойным и травмирующим. И если ранее хватало увесистой дубины, способной раскроить череп обидчику, то уже в период Нового времени за такие фокусы можно было потерять не только имущество и здоровье.

Принято считать, что казаки в качестве некоего вспомогательного оружия использовали нагайки и волчатки. Первая достаточно известна, волчатка же является своеобразной уменьшенной копией нагайки и применялась именно в качестве ударного орудия, к примеру, во время охоты на хищников. Однако нагайка как оружие самообороны была неприемлема ввиду размеров и формы, волчатка же могла нанести слишком тяжёлые увечья. К тому же некоторые казаки на конце тугой кожаной плети вшивали утяжелитель. Такой волчаткой не смели стегать собственного коня: порой один удар ею мог убить волка. Кстати, именно отсюда и название волчатки (иногда её именовали волкобоем после указанной модернизации).

Чем проучить дурака?

Ввиду необходимости наличия оружия для самообороны и слишком высокой травмирующей мощи существующих образцов появилась «дурака» (ударение падает на второй слог). Из-за её в известном смысле «родственных» отношений с нагайкой и волчаткой ей приписывают исключительно казачьи корни. Однако, скорее всего, она имеет общие славянские корни, и только позже более прижилась у казаков с их привычкой к определённым вольностям в виде самоуправления станиц.

Дурака с темляком

Дурака изготавливалась двумя способами. Либо крайне прочную древесную палку оплетали кожаными полосками, либо вся дурака долго и упорно плелась из кожи по аналогии с современными резиновыми дубинками. Поэтому дураку рассматривать в качестве плётки для лошади невозможно. Ярко выраженной ручки, к примеру, у дураки нет.

Со временем дурака совершенствовалась. Каждый украшал своё оружие самообороны на свой вкус. Кисточка на конце дураки становилась пышнее и длиннее. Для особого щегольства плели искусные темляки, которые, правда, носили и особую функцию – дураку сложно было выдернуть из рук её хозяина. Само плетение зависело от фантазии автора. Длина этого орудия могла начинаться с 35 сантиметров и доходить до полуметра.

Главное же, что дурака не имела утяжеления волчатки и не могла повлечь серьёзную травму в виде перелома. Травмирующая сила снижалась кожаным плетением, хотя удары дураки были довольно болезненные, но выбить ею нож у противника или успокоить его пыл можно было без страшных последствий. К тому же само наличие дураки не воспринималась как угроза из-за элегантности и кажущейся скромности этого оружия. Она не бросалась в глаза как нагайка или волчатка, длина которой начиналась с 60 сантиметров.

Непосредственное применение

Изначально станицы пользовались большими вольностями. В частности, в станицах было введено самоуправление, а функции правопорядка возлагались на атамана. Так, в Черноморском казачьем войске даже громоздкая и бюрократическая реформа 1842 года не смогла выбить из станиц привычку к самоуправлению. И в подобном разрезе дурака была как нельзя кстати, дабы не тревожить высокое начальство дурным новостями о неспособности местных властей навести порядок. Применение такого орудия при наведении правопорядка не влекло за собой больших последствий и оставалось несколько келейным. К тому уже, несмотря на сложившийся стереотип, традиционную шашку казаки снимали со стены крайне редко, а её применение было возможно либо во время войны, либо в экстренных случаях.

Одним из любимых развлечений на Масленицу и на Святки были кулачные бои. Конечно, подобные тренировочные и одновременно развлекательные мероприятия проходили согласно строгим правилам. Внутри самих команд было деление на младших и старших казаков, дерущихся в разные этапы. Также внутри каждой команды были выбраны атаманы, а старики-ветераны заседали в своеобразном жюри, хотя могли по желанию и вспомнить молодость.

Современная вариация на тему дураки

Естественно, иногда кого-то из бойцов, а то и сразу нескольких, накрывал такой кураж драки, что те не могли удержать себя в рамках разумного. Именно поэтому в сторонке стояла пара казаков с дураками, чтобы быстро привести в чувство дерущихся.

Как ни странно, но подзабытая дурака производится и сейчас. Плетут дураки особые мастера – нагаечники. Не путать с презрительным прозвищем разношёрстных революционеров начала прошлого века, данным ими казакам, которые, следуя приказу начальства, разгоняли «несанкционированные митинги» знаменитыми нагайками.

Сейчас, конечно, никто дерево не оплетает. Сердцевиной современной дураки является стальной витой шнур, оплетённый натуральной кожей. Часто в качестве наконечника используется свинец в кожаном мешочке или оплетённый кожей, что, конечно, не совсем аутентично и близко к волчатке. И, конечно, плетение нынче самое затейливое. Есть дураки, словно обшитые змеиной кожей. При этом дурака выглядит куда «интеллигентнее», нежели хулиганская западная бита, и требует сноровки и, безусловно, ответственности.

Свежие комментарии