Как обнаруживаются древние артефакты

По мнению самаритян, многочисленные версии о местонахождении Ковчега Завета возникают из-за того, что ковчегов было несколько. Точнее – был Ковчег Завета Моисея, и были его копии. Согласно религиозным убеждениям самаритян, Ковчег Моисея был спрятан в пещере на территории современного Израиля, а что касается других ковчегов, то их каждый раз создавали иудеи, когда строили храм, так как ковчег является неотделимой часть от храма.

Иудеи же, хоть и расходятся по многим вопросам с самаритянами, также считают, что Ковчег Завета спрятан ныне в пещере или каком-то ином тайном хранилище. Но тоже на территории Израиля.

Может ли действительно Ковчег Завета находиться в Израиле, будучи просто спрятанным где-нибудь в пещере или вообще у кого-нибудь в подвале?..

У меня такая версия долгое время вызывала очень сильные сомнения, потому что Ковчег – уж очень важный и слишком примечательный объект не только для иудаизма, но и для христианства с исламом. Сохранять при этом его втайне столь длительное время представлялось совсем немыслимым делом. Однако сильное впечатление на меня произвел следующий факт, который серьезно пошатнул сомнения в израильской версии.

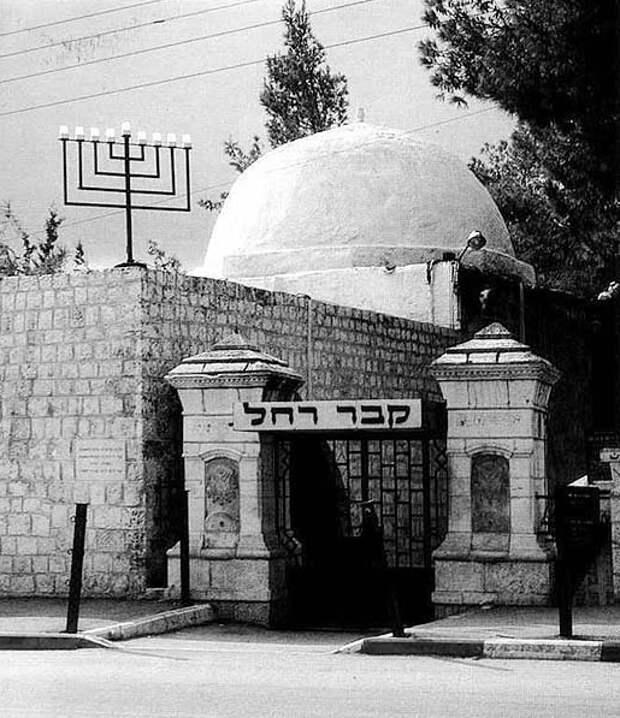

Соседство на Ближнем Востоке разных религий, имеющих на деле единые корни, приводит к многочисленным казусам, порой приводя к серьезным религиозным противоречиям и конфликтам. Именно такой казус имел место и с древней иудейской святыней – могилой праматери Рахель, которая была женой Яакова (Иакова). Эта могила располагается в Бейт-Лехеме (он же – Вифлеем), находясь ныне в палестинской зоне. Поскольку Рахель почитается и в исламе, здесь выстроена небольшая мусульманская мечеть.

В октябре 2010 года ЮНЕСКО приняло решение о том, что могила праматери Рахель является мусульманской святыней, и объявило ее мечетью Бильала Ибн-Рабаха. У евреев, естественно, подобное решение вызвало сильное недовольство. Израиль даже заявил, что разрывает отношения с этой международной организацией.

И вдруг буквально необъяснимым образом на свет появились ключи от могилы Рахель – те самые древние ключи, которые, как оказалось, уже много столетий хранились в иудейской семье, с незапамятных времен осуществлявшей присмотр за этим местом. О существовании ключей никто не знал, но тем не менее все это время они существовали. И появились именно в тот момент, когда настала необходимость предъявить права иудеев на святыню.

На мой взгляд, этот пример вполне убедительно указывает на возможность того, что в какой-нибудь другой иудейской семье запросто может храниться, например, посох Моисея или даже Ковчег Завета. Каким бы парадоксальным это ни казалось, но такой вариант исключить абсолютно нельзя…

Где именно может находиться Ковчег?..

Пещер в Израиле много. И Ковчег может находиться в любой из них. Может быть даже там, где найдены следы еще неандертальцев…

Самаритян этот вопрос вообще не интересует. Согласно их верованиям, Ковчег появится на свет тогда, когда придет Мессия. Он и явит Ковчег Завета Моисея людям. А до того искать эту святыню просто бессмысленно.

Есть версия, что Ковчег могли спрятать в Хевроне – в пещере Махпела, которая находится под храмовым комплексом, выстроенном на месте могилы праотцев. Эту пещеру, которая является одним из самых святых мест, археологи так до конца и не исследовали. Мусульмане, которым фактически принадлежит данная территория, основываясь на традициях своей веры, препятствуют исследованию подземной части комплекса.

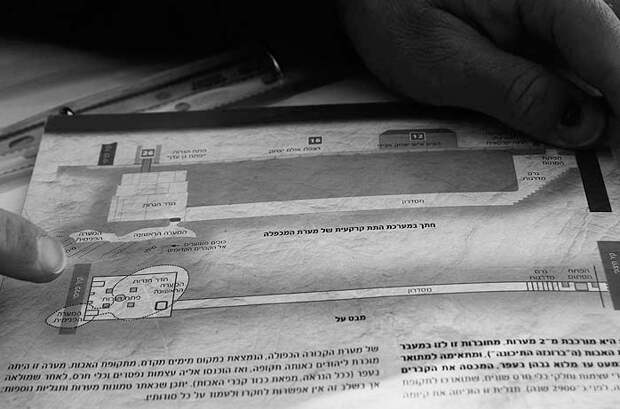

В период после Шестидневной войны евреям удалось три раза спуститься в подземелья пещеры Махпела. Только одна из этих экспедиций (имевшая место лет тридцать лет назад) была официальной и состояла из высших армейских чинов и ведущих археологов. Экспедицию возглавлял доктор археологии Зеев Явин.

По словам Итамара Шнивайса, входившего в ее состав, сначала члены экспедиции хотели попасть в пещеру через проем, примыкающий к юго-восточной стене здания, однако чертежник, который сопровождал доктора Явина, не смог протиснуться в этот проем из-за немалого объема своего тела. Арабский шейх, который сопровождал экспедицию, отказался убрать несколько камней, чтобы расширить проход, и провел членов экспедиции через другой проем. Шнивайс заподозрил, что шейх что-то скрывает. Он догадался, что коридор, возможно, продолжается и в противоположном направлении, выходя за пределы пещеры Махпела. Позднее он обнаружил вместе с Ноамом Арноном древний проем, расположенный вне пределов пещеры и ведущий, судя по всему, прямо в подземный коридор.

Войдя в подземелья, члены экспедиции прошли через одну пещеру, комнату, в которой горели свечи, и вторую пещеру. Однако на подступах к третьей пещере шейх остановил их словами: «Дальше нельзя».

Только одному еврею удалось проникнуть дальше. Это был известный путешественник, Биньямин из Туделы, живший в XIII веке. Он посетил пещеру Махпела в период крестоносцев. Вот как он описывает свое посещение:

«Туда я спустился по ступеням, и в руке у меня была зажженная свеча, и я оказался в первой пещере, в которой ничего не было, а также и во второй, пока не дошел я до третьей пещеры, в которой было шесть могил: могилы Авраама, Ицхака и Яакова и могилы Сары, Ривки и Леи, расположенные друг против друга. И на каменных плитах могил выбиты буквы. На могиле Авраама выбита надпись: «Это могила Авраама», на могиле Ицхака: «Это могила Ицхака, сына нашего праотца Авраама», на могиле Яакова: «Это могила Яакова, сына Ицхака, сына нашего праотца Авраама». А на других могилах было написано: «Это могила Сары», «Это могила Ривки», «Это могила Леи». А в пещере горят шесть светильников, денно и нощно, возле могил. И еще там стоит много бочек с костями умерших народа Израиля, который хоронил там своих мертвых. Каждый человек приносил туда кости своих предков, которые и лежат там по сей день».

Под этой пещерой расположена еще одна пещера, благодаря которой это место и получило название «пещера Махпела» («Двойная пещера»). Но она тем более не исследована. И ныне имеются лишь достаточно приблизительные схемы подземелья…

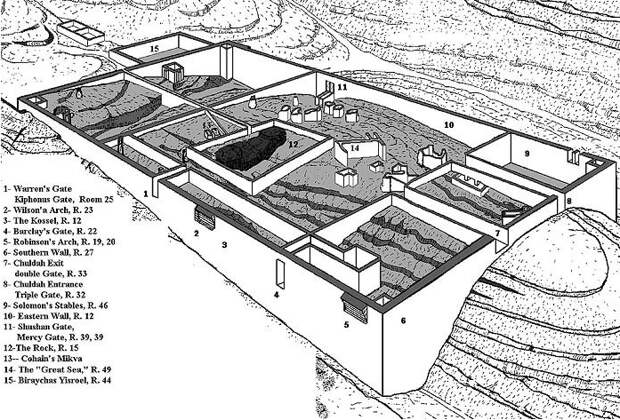

Однако подавляющее большинство израильских исследователей считает, что Ковчег Завета находится где-то внутри горы Мориа, то есть совсем неподалеку от того места, где он последний раз упоминается в библейских текстах. По одной версии, Ковчег спрятал сам Соломон, который заранее подготовил для этого подземное хранилище внутри горы. По другой – это сделали позже священники Храма. А по третьей – в некий момент Ковчег Завета мистическим образом погрузился куда-то в недра Храмовой горы, откуда и должен появиться в будущем столь же мистическим образом.

Но на самом деле такой вариант в принципе возможен и без всякой мистики, потому что внутри Храмовой горы есть достаточно много мест для этого. Согласно разным древним источникам, там, например, есть семь римских цистерн, помимо которых имеются и другие большие пустоты. И не исключен вариант, что Ковчег Завета может быть в какой-то из этих пустот.

Во время нашей экспедиции в Израиль в ноябре 2010 года мы встречались с корреспондентом русского канала израильского телевидения RTVi Сергеем Гранкиным, который подарил нам свой фильм, где один местный архитектор озвучивал версию, что Храм Соломона находился будто бы в другом месте горы, нежели это считает большинство исследователей. И чтобы найти подземную часть Храма, нужно ни много ни мало как… всего-то разобрать Стену Плача, за которой и находится якобы сейчас Ковчег Завета.

Справедливости ради отметим, что мало кто разделяет данную версию, требующую столь экстремистских действий. Внутри Храмовой горы хватает других мест…

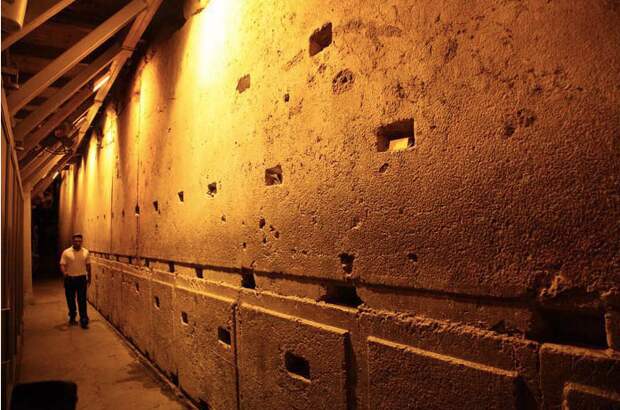

Проблема в том, что Иерусалим поделен между представителями разных религий. И если рядом с Храмовой горой израильские археологи уже много лет проводят интенсивные раскопки, далее стены, окружающей гору, они двинуться не могут – сама Храмовая гора принадлежит мусульманам, которые категорически запрещают проведение каких-либо официальных археологических исследований. И хотя рядом с западной стеной археологи уже нашли массу интересного – здесь обнаружены буквально многоэтажные остатки древних сооружений и даже впечатляющие своими размерами многотонные блоки мегалитической кладки – вглубь самой горы проникать они не имеют права. Хотя, судя по некоторым данным, чисто физические возможности для этого имеются.

Например, к северу от Храмовой горы имеется так называемая каменоломня царя Соломона, представляющая из себя искусственную выработку на месте естественных пещер, уходящих по направлению к Храмовой горе.

По словам местных спелеологов, на свой страх и риск обследовавших эти пещеры, местами заполненных грунтовыми водами, им удавалось продвинуться даже под саму гору Мориа, где находятся большие искусственные емкости для сбора воды, аналогичные тем, которые сейчас доступны для обозрения туристам возле западной стены с внешней стороны горы.

Но если израильских археологов мусульмане на Храмовую гору не пускают, то сами себе они таких запретов не ставят. Скажем, в юго-западном углу территории на Храмовой горе можно увидеть строящуюся подземную мечеть. Уже сам факт ее наличия вызывает, мягко говоря, удивление.

Подземная мечеть!.. Что может быть абсурдней?.. Мечети всегда строились на поверхности земли и никогда под ней. Так что эта мечеть на Храмовой горе представляет собой весьма нетрадиционный ход. Но зато он оправдывает в таком случае постоянные работы под поверхностью – внутри горы.

Насколько велик объем этих работ, определить сложно. Доступа в мечеть нам не было. Но в доброй сотне метра от входа в эту подземную мечеть, рядом со знаменитой мечетью Аль-Акса мы обнаружили странные провалы плит мостовой. Связаны ли эти провалы с работами в подземной мечети, либо они обусловлены наличием еще каких других пустот внутри горы, так и осталось для нас загадкой…

Но если сейчас доступ археологам внутрь Храмовой горы заказан, то в прошлом были времена, когда проникнуть внутрь нее было гораздо проще. В ходе раскопок с южной стороны горы израильские археологи обнаружили вход в тоннель, который, как они установили, был выкопан тамплиерами в XII веке. Официальной отчет археологов об этой находке гласит:

«Тоннель ведет в гору на глубину примерно тридцати метров от южной стены и заблокирован камнями и мусором. Мы знаем, что он идет у дальше, но мы строго придерживались правила: не копать в пределах Храмовой горы, находящейся ныне под мусульманской юрисдикцией, не получив разрешения соответствующих мусульманских властей. В данном случае они разрешили нам только измерить и сфотографировать открытую часть тоннеля, но не вести дальнейшие раскопки. Закончив нашу работу, мы завалили выход из тоннеля камнями».

И это нас выводит на еще одну весьма интригующую тайну прошлого… (А. Скляров)

-

Механизм катастрофы, вызвавшей всемирный потоп в 11 тысячелетии до н.э.

Картографические реликты: озёра-моря Сахары и негроиды Европы

Картографические реликты климатического оптимума

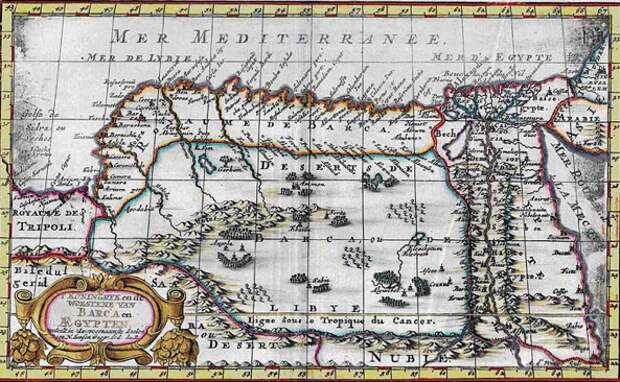

Последняя ледниковая эпоха сменилась «климатическим оптимумом голоцена» 5-9 тысячелетий тому назад, когда климат в Арктике и был теплее современного в среднем на 1-2 градуса, а пустыня Сахара переживала «влажный период» и была обитаемой, зеленой саванной. Как показывает археология, около 5500 лет тому назад влажный период закончился, и население Восточной Сахары мигрировало в долину Нила. Именно прекращение дождей стимулировало там развитие поливного земледелия, масштабные ирригационные работы и, как следствие, возникновение государства фараонов, т.е. начало истории Египта. Однако в 1705 году, задолго до возникновения археологии, доисторическую зеленеющую Сахару изобразил голландский картограф Сансон (рис. 7).

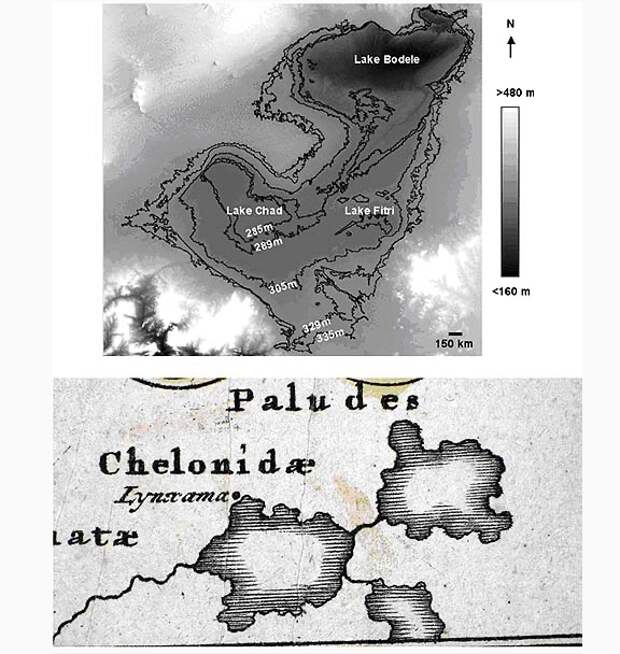

От доисторических озер-морей Сахары сохранились лишь сухие ложа да жалкие остатки вроде высыхающего озера Чад. Но в доисторические времена Мега-Чадское озеро было размером с Каспийское море. По мере высыхания, около 4 тысяч лет тому назад оно распалось на три водоема, из которых сохранился только Чад. Однако, память об исчезнувших озерах отражена на картах птолемеевской традиции как «Хелонидские болота» (рис. 8).

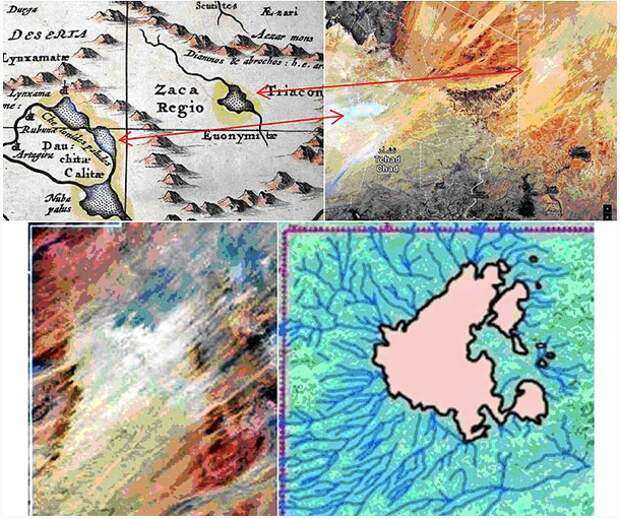

Кроме того, к северо-востоку от оз. Чад обнаружено сухое ложе палеоозера Северного Дарфура (рис. 9). Оно соответствует озеру, изображенному голландским картографом Иоганном Янссоном в области Zaca Regio на его карте «Древней Африки» 1658 г. [26].

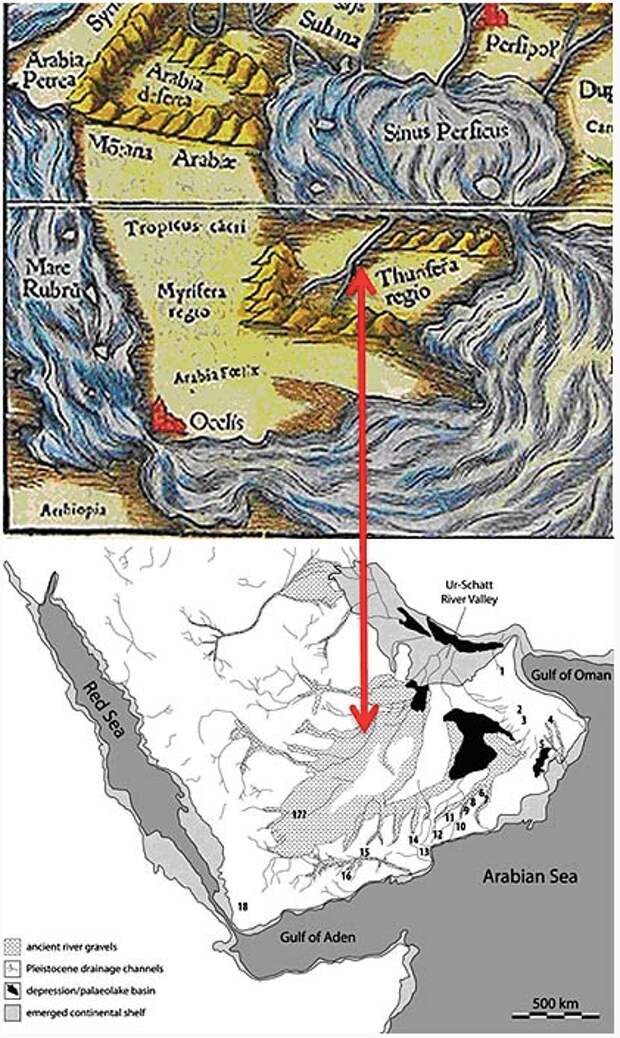

Во времена климатического оптиума влажный период переживала и аравийская пустыня Руб-эль-Хали, где еще Клавдий Птолемей (II в) помещал большую реку Ларис (Laris), впадающую в Персидский залив. Позднее издание «Космографии» Себастьяна Мюнстера 1698 года содержит географическую карту, на которой в Аравии показана только эта река, по-видимому, как крупнейшая (рис. 10). Однако, влажный период там закончился 5 тысяч лет тому назад. Соответственно, во времена Птолемея, как и теперь, на месте реки Ларис простирались песчаные дюны. Тем не менее, схема древних русел и ископаемого речного гравия в пустыне (рис. 10) показывает, что Птолемей правильно описал реальную реку, исчезнувшую за три тысячи лет до него.

Топонимические реликты доисторического времени

Названия географических объектов (топонимы) порой сохраняются на протяжении тысячелетий, несмотря на смену этносов.

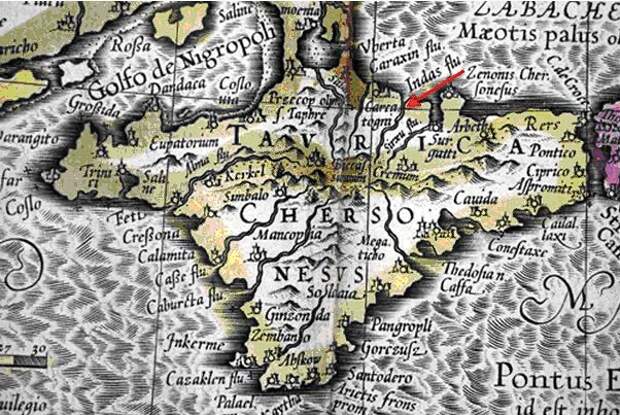

Например, в коллекции автора имеется оригинал географической карты Г.Меркатора 1595 года, на которой в северо-восточном Крыму показана река Indas (ныне р. Стальная). В данном случае просматривается аналогия с современным названием реки Инд (Indus с произношением «Индас») в Индии. На санскрите понятие «река» обозначалась созвучным словом «синд». Племена Синдов известны не только как население области Синд в Пакистане, но и и как древнее население Таманского полуострова (Синдика античных авторов). Известны и другие индо-черноморские параллели в топонимике (Хиндукушх, Хиндикопас). Генетические исследования выявили две волны арийской миграции в Индию: 7-12 тысяч лет тому назад из Южной Сибири через Китай и около 3600 лет назад с территории Ирана. Следовательно, топоним Меркатора Indas в Крыму можно отнести к эпохе индо-европейской общности, то есть к доисторическому времени.

Та же карта Меркатора показывает загадочные топонимы с основой nigro (чёрный): Golfo de Nigropoli (ныне Каркинитский залив), город Nigropoli и поселение Nigropon северо-западнее Перекопа (рис. 12).

Эти топонимы не являются произведением самого Меркатора, так как более ранний Каталонский атлас 1375 года изображает Golfo de nigropilla. Венецианский портолан XIV века (Ms. 10057, Marciana Library, Venice) также содержит Golfo de nig[r]opilla. Венецианская карта 1776 года из коллекции автора показывает в этом районе только «Чёрную долину» (Czornaja Dolina). На современных картах тут значится поселок «Чёрная долина», но возникший лишь в 1827 году. В отмеченной области «чёрных» топонимов залегают не черноземы, а каштановые и бурые пустынно-степные почвы.

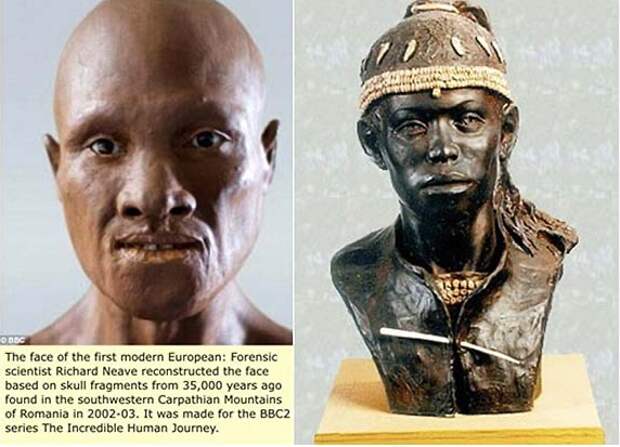

Не исключено, что «чёрные» топонимы связаны с древнейшим населением территории Украины (рис. 13). В археологии давно дискутируется тема негроидного населения Европы – ранней волны миграции Homo sapiens из Африки, возможно, еще до кроманьонцев (т.е. ранее 45 тысяч лет тому назад). Сообщалось о находках таких «негроидов» в Англии, Италии, Швейцарии, на Украине и в России.

Еще в первой половине 1970-х годов советский геолог, профессор Ковалевский истолковал итальянский топоним «Негропонт» как острова «Черных понтийцев». Он ссылался на поэму «Эфиопика» Арктина Милетского (VIII в. до н.э.), где Черное море (Понт у древних авторов) считалось местом обитания эфиопов. Геродот в V в до н.э. писал о населении Колхиды (ныне Абхазии): «Колхи, по-видимому, египтяне: я это понял сам еще прежде, чем услышал от других». Святой Иоанн Златоуст (347-407 гг.), пребывавший в ссылке в Питиунте (ныне Пицунда), упоминает об “эфиопах” как о части коренного населения. Черноморская колония негроидов, ближайшая к Nigropoli Меркатора, известна историкам как «абхазские негры». Их происхождение неясно.

Поэтому можно попытаться связать и топоним Nigropoli Северного Причерноморья с сокращенным пересказом греческого словосочетания νέγροζ πολυάριθμεζ (негрош полярифмеш) – «негры многочисленные». На Украине, действительно, встречаются негроидные топонимы, например, Черноголовка, Черновцы, даже Негровец и Негрово (на Закарпатье).

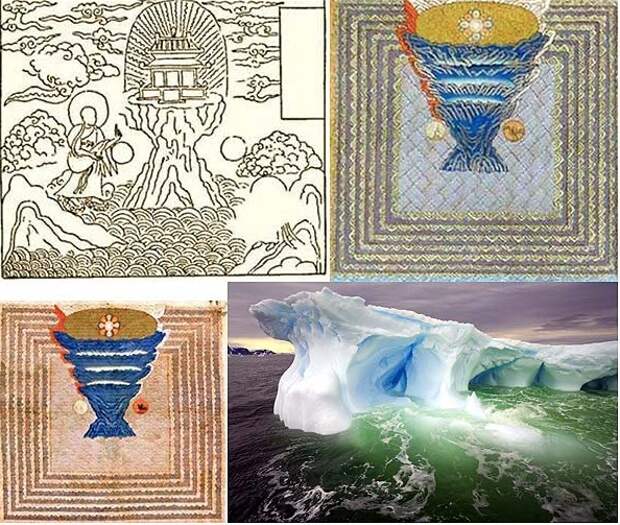

Другие примеры доисторических топонимов просматриваются в традиции буддийской картографии мира. Согласно канонам, на такой карте «мандала» в центре помещалась мифическая гора Меру. Еще в древности индийский астроном Брахмагупта (ок. 598—660 гг.) осознал, что описания Меру в священных текстах соответствуют размещению горы на северном полюсе Земли. Арктические мотивы в священных древнеиндийских текстах («Ведах») и древнеиранской «Авесте» были подмечены Б.Г. Тилаком еще в начале XX века. Древнеиндийский эпос «Махабхарата» сохранил память о первобытном Северном Ледовитом океане – «северном океане» или «молочном море» доступном только птицам.

В этой связи автор обратил внимание на редкие буддийские изображения горы Меру в виде айсберга среди морских волн (рис. 14). Откуда в сухопутном Тибете или знойном Туркестане могли знать о грибообразной форме тающих океанских айсбергов? Озерные айсберги встречающиеся, например, в о. Мерцбахера на Тянь-Шане, не имеют грибообразных форм, для возникновения которых необходимы океанские волны, сравнимые с высотой айсберга. Кроме того, озерные льды слишком мелки для древнеиндийского мифа о Швета-двипа, который был «в индийской мифологической космографии серебряный или белый баснословный остров-материк, пребывание бога Вишну». Такие айсберги с плоскими вершинами (столовые и блочные) образуются при откалывании глыб только от шельфовых ледников в океанах. Эти феномены, вроде уже исчезнувшего канадского ледника Уорда Ханта, редки в Северном Ледовитом океане, но были распространенным явлением во времена оледенений. До сих пор на океанском дне обнаруживают гигантские борозды, пропаханные доисторическими супер-айсбергами на глубинах до 1200 метров. (А. Архипов)

Артефакты Египта: пирамидион с вершины пирамиды

Свежие комментарии