Комментарий Яндекса к этой картинке: "илья муромец и калин царь открытка советская"

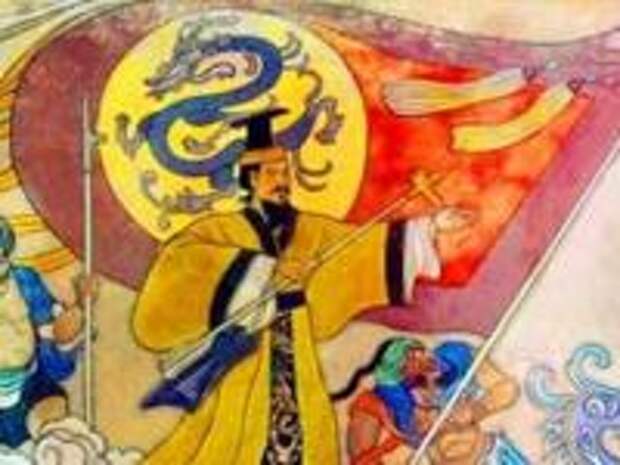

Во времена Жёлтого императора

Часто память о событиях, имевших место много тысячелетий тому назад, сохраняется в виде легенд, перерастающих в мифы. Изучая их, дотошные ученые пытаются найти удовлетворительные объяснения древним преданиям, иногда открывая при этом неведомые ранее страницы истории.

Так произошло с одной из главных легенд великой страны - Китая...

Почти 21 век тому назад в трудах китайского историка 司馬遷, известного в наших краях как Сима Цянь, при помощи 4660 иероглифов была описана история древнейших династий, в далекие времена правивших Поднебесной. Восходила эта история к легендарному Хуан-Ди («Желтому императору») — создателю первого государства на землях Китая. Подчинив в ходе победоносной войны различные племена, этот правитель принес жертвы богам, разделил землю на наделы, назначил чиновников и ввел новые законы. Кроме того, за Хуан-Ди числится изобретение лука и стрел, топора, лодки с веслами, одежды, обуви и много чего еще. Четырнадцать его сыновей стали родоначальниками кланов, а сподвижники изобрели письменность — те самые иероглифы, которыми спустя 37 веков будет записана эта история — и календарь.

Память о Хуан-Ди, впрочем, долгое время существовала отдельно от исторических трудов: правителя, свершившего столь великие дела, на протяжении тысячелетий закономерно почитали как божество. В его честь строили храмы, символические гробницы, совершали жертвоприношения.

Когда в первом веке до нашей эры в Китае на государственном уровне было решено заняться реформой календаря, в том числе датировать времена правления «Желтого императора» (в качестве точки отсчета), поначалу тогдашние хронологи получили дату «около шести тысяч лет тому назад» — то есть ни много ни мало седьмое тысячелетие до Рождества Христова.

Однако при дворе все же решили остановиться на более «точной» и не такой древней дате, согласно которой после начала благословенного Небесами правления Хуан-Ди минуло 3629 лет, что в пересчете на принятое ныне в Европе летоисчисление соответствует приблизительно XXXVII веку до нашей эры — временам расцвета в наших краях Трипольской культуры. То есть легендарный император совершал свои деяния в эпоху становления древнейших земледельческих цивилизаций Старого Света и приблизительно за тысячу лет до рождения легендарного героя Месопотамии — Гильгамеша.

После революции 1911 г. большую часть ХХ века почитание Хуан-Ди в Китае находилось под запретом. Однако именно в это время ученые (и не только китайские) сумели восстановить долгую историю страны, «углубив» ее на много тысяч лет даже относительно времен правления Желтого императора. Путь поисков и открытий не был простым. Почти все ХХ столетие для Китая стало временем войн, социальных экспериментов и прочих испытаний, неизбежно коснувшихся специалистов, изучавших прошлое. Тем не менее, достигнутые результаты впечатляют. За несколько десятилетий была проделана огромная работа по восстановлению страниц истории, окутанных даже не легендами, а мифами.

Общество эпохи Хуан-Ди

Осенью 1920 г. приглашенный в Китай из Швеции геолог Йохан Андерссон (Johan Gunnar Andersson) отправил своего помощника Лю-Чжан-шаня в провинцию Хэнань за найденными там ранее минерализованными остатками ископаемых животных.

Помощник доставил целую коллекцию древних орудий труда, изготовленных из камня. В следующем, 1921 году геолог отправился к месту находок — в селение Яншао-цюнь, к югу от которого располагался источник древностей. В культурном слое трехметровой толщины оказались не только каменные орудия, но и огромное количество расписной керамики. Начались раскопки. В итоге геолог Андерссон переквалифицировался в археолога и вошел в историю китайской, да и мировой археологической науки. Вновь открытая культура получила имя Яншао — по первой части названия селения.

К тому времени в Старом Свете было открыто не так уж много подобных древних культур с расписной керамикой, и ученые вполне естественно начали сравнивать новые находки с известными ранее. Географически ближайшей культурой, расположенной в Средней Азии, тогда считалась культура Анау (территория современного Туркменистана), а дальше на запад начиналась трипольская. Сопоставив эти сведения, Андерссон, осмысливавший находки в духе ведущих теорий того времени, пришел к выводу: расписную керамику в древний Китай принесли… трипольцы, проследовавшие на восток через Анау.

Китайские археологи, в том числе работавшие в европейских университетах, естественно, возражали, а некоторые советские ученые сокращали дистанцию миграции до Туркменистана. Впрочем, дальнейшие исследования убедительно показали, что и Яншао, и другие археологические культуры периода неолита на территории Китая имеют более чем глубокие местные корни. Однако идеи Андерссона, как оказалось, не потеряли сторонников: ко всемирной выставке, открывшейся в Шанхае уже в начале ХХІ века, был выпущен буклет, составители которого напоминали о «многотысячелетних связях» между двумя странами. Правда, к моменту выхода этого буклета накопилось вполне достаточно данных, чтобы обоснованно поместить теорию Андерссона исключительно в историографические обзоры.

К началу ХХI века на территории Китая было известно уже, по меньшей мере, шесть крупных культурных общностей V-IV тысячелетий до н.э., и Яншао оказалась лишь одной из их ряда. Изобретение земледелия и появление керамики на востоке Азии, как показали исследования, отстояли от этой даты еще как минимум на 8-9 тыс. лет. К моменту возникновения поселения у Яншао-цюнь аборигены уже более тысячелетия были знакомы с достаточно сложными технологиями производства расписной керамики.

Масштабные раскопки позволили узнать много нового о хозяйстве, технологиях, образе жизни и устройстве общества эпохи создания шедевров расписной керамики Яншао, то есть эпохе Хуан-Ди. Как оказалось, древняя легенда во многих местах имела вполне реальную подоплеку. Основу экономики составляли земледелие и животноводство. Любимой культурой и основным продуктом питания было просо. О преимущественно растительной диете свидетельствуют исследования останков людей, найденных в погребениях. Местные жители разводили домашних животных (прежде всего свиней), которых держали в загонах возле построек. На удивление много находят останков собак — возможно, их использовали для жертвоприношений. Наверное, именно в те времена долина, где обосновались яншаосцы, начала приобретать тот вид, который мы можем наблюдать сегодня на спутниковых снимках провинции Хэнань: прямоугольники полей с разбросанными между ними небольшими поселками и отдельными хижинами.

Поселения

Площадь древних поселков достигала порой 10-12 гектар. Застройка состояла из круглых хижин и прямоугольных больших домов. Круглые сооружения были углублены в землю. Деревянный каркас обмазывали глиной, крышу перекрывали соломой. Обогревали помещение открытым очагом.

Принадлежала такая постройка, скорее всего, отдельной семье. Прямоугольные здания имели гораздо большие размеры. Их тоже углубляли в землю, а для входа устраивали земляной пандус, перекрывая его кровлей, опиравшейся на вкопанные посередине четыре столба, соединенные массивными балками. Очаг сооружали напротив входа. Такие строения могли вместить уже десятки людей одновременно. Относительно их предназначения мнения разделились: одни ученые видят в них места общественных собраний, храмы, другие — «мужские дома». Некоторые считают, что сооружения могли совмещать перечисленные выше функции или же, наоборот, были предназначены для чего-то одного. В этом случае важно то, что каждая группа домов (или небольшой поселок) «привязывалась» к такому зданию. То есть все поселки строились, исходя из определенного набора сооружений, спланированного заранее. Да, и многие из них были укреплены — чаще всего окружены рвами.

Один из них, известный во всем мире под названием Баньпо, исследован почти полностью и на месте раскопок создан впечатляющий музейный комплекс. Всего удалось раскопать остатки 46 построек (как круглых, так и прямоугольных), ямы для хранения припасов рядом с ними и погребения двух с половиной сотен обитателей поселка. Найдены также следы местного изготовления керамики. В наше время сюда возят туристов, вниманию которых предлагают перекрытые навесами места раскопок и реконструированные по результатам исследований древние постройки. Макеты поселения или его частей можно увидеть в различных музеях. На них хорошо заметно, как круглые дома группируются вокруг больших прямоугольных общественных зданий. Поселок в Баньпо окружал ров.

Со временем численность населения увеличивалась. Росло и количество местных вариантов земледельческих культур, охватывавших все больше и больше регионов. Уже в IV тысячелетии до н.э. появились более крупные поселки. Самый большой из уже известных, носящий название Янгуанжай, занимал площадь целых 80 гектар. Его раскопки начаты более 10 лет назад. В последние годы каждый желающий может принять в них участие, пройдя при этом курс обучения в «Археологической школе» с лекциями и посещением музеев — разумеется, заплатив за это определенное количество долларов. Интернет заполнен фотографиями счастливых учеников школы, приехавших из разных стран, на фоне раскопанных остатков построек, сосудов и древних погребений. В целом все найденное напоминает поселения, исследованные ранее: остатки углубленных построек — круглых и прямоугольных, ямы, забитые керамикой в слоях пепла из очагов… Судя по всему, население Янгуанжая могло достигать нескольких тысяч человек.

Такой поселок вполне мог бы претендовать на роль «столицы» державы, согласно легенде, созданной Хуан-Ди. Если поселки площадью 10-12 га, скорее всего, играли роль племенных центров, то в восемь раз больший Янгуанжай явно доминировал в регионе. Нечто подобное, кстати, можно наблюдать и в других местах, освоенных в то время земледельцами — от Центральной Европы и Кукутень-Триполья до упомянутых ранее Намазги-Анау и древнейших городов-государств Месопотамии Урукского периода.

Керамика

Наиболее многочисленными находками стали фрагменты керамики и целые сосуды — например, в Баньпо за все годы раскопок их извлекли из земли порядка полумиллиона. Именно их изучение позволило прийти к заключению о происхождении культуры, этапах ее распространения, местных особенностях. Уже в 20-е годы прошлого века была исследована технология изготовления керамики Яншао. Выяснилось, что мастера очень тщательно подбирали и готовили сырье, разработали два типа гончарных печей для высокотемпературного обжига, рецепты минеральных красок — словом, сделали все для того, чтобы получить прочные, красивые, и, как оказалось, весьма долговечные изделия, которые и сегодня служат украшением многих музеев мира. Не случайно, согласно легенде, керамическим производством в те времена непосредственно заведовал один из сподвижников Желтого императора. Возможно, эта история свидетельствует также о существовании в общинах древнейших мастеров-профессионалов.

Керамика была настолько прочной, что ее фрагменты использовали в хозяйстве для изготовления ножей, «затачивая» с помощью приемов, употреблявшихся при работе с кремнем. Из черепков также делали скребки для обработки кожи, а еще — пряслица, лощила, крючки и даже украшения (кольца, браслеты, ожерелья). Впрочем, уже в те времена люди освоили производство украшений из нефрита, жадеита и других поделочных камней. Сейчас за ювелирными шедеврами той эпохи, выглядящими по нынешним меркам весьма скромно, охотятся коллекционеры, готовые платить за них огромные деньги.

Собственно керамика поражает разнообразием форм, причем каждое изделие имело определенное предназначение. Миски, ковши, разнообразные горшки и крышки к ним, кувшины, сосуды на ножках, сосуды с носиками, котлы, подставки, «бокалы», жаровни и переносные печи — словом, все, что необходимо для ведения достаточно сложного хозяйства. Такое разнообразие можно считать своеобразным индикатором уровня развития общества и оседлого образа жизни. Некоторые формы явно связаны с обрядами жертвоприношений.

Отдельной отраслью было изготовление погребальной керамики, в том числе специфических изделий (часто с крышками), увенчанных головой человека. По этим изделиям можно составить представления о древних прическах и макияже, характерных для разных кланов и племен. Копии таких сосудов, изготовленные современными китайскими умельцами, и сегодня можно приобрести в сувенирных лавках в том же Баньпо, причем выполнены они столь искусно, что отличить их от оригиналов смогут лишь опытные специалисты. В самых богатых погребениях количество сосудов исчислялось десятками — мастера-керамисты в те далекие времена явно не сидели без дела. В таких погребениях находят не только керамику, но и останки жертвенных животных, а некоторые вожди — вероятно, очень заслуженные — отправлялись в загробный мир в сопровождении человеческих жертв.

Зарождение письменности

На поверхности сосудов исследователи обнаружили нанесенные краской знаки, которые, как полагают многие археологи, были метками древних мастеров: кресты, стрелы, пересекающиеся под разными углами линии. В то же время другие специалисты ищут среди этих знаков прототипы будущей письменности Китая — знаменитых иероглифов. Вероятно, их история вполне могла начинаться с этих самых меток древних гончаров порядка шести-семи тысяч лет тому назад.

Собственно, орнаментальные композиции на расписной керамике и были первыми «текстами», записанными с помощью изображений птиц, рыб, лягушек и черепах, животных в обрамлении символов небесных светил и стихий. На сосудах можно увидеть и вполне «документальные» сцены. Например, на одной из мисок изображен танец — люди взялись за руки, причем мужчины и женщины танцуют отдельно. Есть и стилизованные изображения человеческих лиц в обрамлении знаков: эти сюжеты связывают с древними жрецами-шаманами.

Интересно, что в рисунках на неолитической керамике можно отыскать истоки символики, сохранившейся в китайской традиции на протяжении последующих тысячелетий. И это обстоятельство в сочетании с многотысячелетней культурой иероглифической письменности дает ученым уникальный шанс «прочитать» древние изображения с относительно высокой степенью достоверности. Именно поэтому наследие неолитических культур Китая весьма интересно для тех, кто изучает те же культуры древнейшей Месопотамии или трипольскую культуру.

Яншао при всем своем великолепии было лишь частью обширной области, простирающейся от верховий Желтой реки до побережья, где между 5000-3500 гг. до н.э. существовало еще как минимум пять культурных комплексов с земледельческим хозяйством, керамикой, различными традициями сооружения домов и поселков. В той же провинции Хэнань, но южнее территории распространения Яншао, местные земледельцы строили не круглые, а длинные, очень длинные наземные дома-мазанки, насчитывавшие до двух десятков секций. Каждая секция принадлежала отдельной семье, а дом — клану. Собственно, из такого дома, рядом с которым размещались постройки-хранилища и загоны для скота, мог состоять целый поселок. Были деревни, расположенные вблизи рек — там дома приходилось строить на сваях, спасаясь от разливов, а в качестве строительного материала преобладало дерево.

Во второй половине IV тысячелетия до н.э. количество культурных областей сокращается до двух: одна расположена в среднем, вторая — в нижнем течении реки Янцзы. Первая из них наиболее обширна и охватывает, по меньшей мере, три культурных комплекса, существовавших здесь ранее. Каждый из них мог соответствовать не отдельному племени, а скорее союзу племен — «вождеству». Если рассматривать картину, сложившуюся после 3500 г. до н.э., как следствие неких событий, в результате которых на месте трех прежних вождеств появилось единое образование («сложное» или «суперсложное» вождество), то в ней можно также найти и отражение легенды о Хуан-Ди, объединившем под своей властью «различные племена».

Современные генетические исследования показывают, что как раз около шести тысяч лет тому назад на территории Китая произошло не менее трех миграций древних земледельцев. При этом оказалось, что порядка 40% современных обитателей Поднебесной могут вести родословную от трех «праотцов», живших в те далекие времена. Скорее всего, в древней истории реки Янцзы и ее ближайших окрестностей было немало «судьбоносных» событий, со временем ушедших в область легенд. Подобные легенды должны бытовать (и бытуют) в разных землях и у разных народов, прошедших через этап объединения племен в более обширные государственные структуры. Особенностью Китая является то, что эти легенды, будучи записанными, сохранились до наших дней.

=0=0=

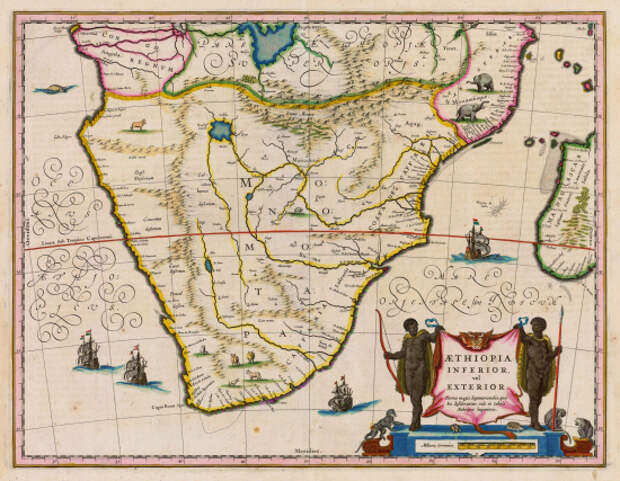

Большой Зимбабве — заброшенная цитадель карликов

Руины в трёхстах километрах от Лимпопо открыл более 100 лет назад путешественник и охотник на слонов Адам Рендер, подаривший и первую тайну удивительной крепости, и первый миф о ней, позаимствованный им у диких племён.

С тех пор развалины исследовали учёные и грабили старатели-авантюристы, считавшие эти места золотым раем Африки. Надо признать, для такого мнения были определённые основания, поскольку вся территория, окружающая строения, изрыта древними рудокопами, добывавшими здесь железо или медь, а возможно, и драгоценные металлы.

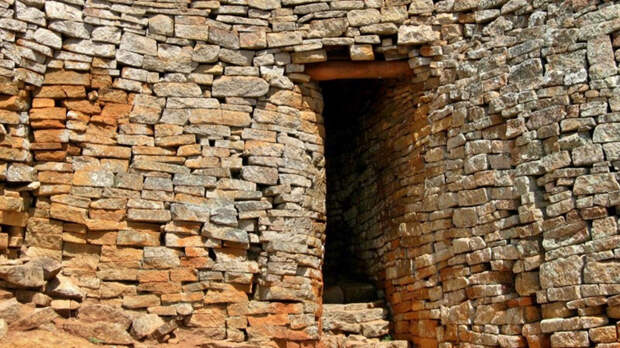

Племена татабеле называли руины в джунглях «Большой Зимбабве», под этим именем они и вошли в длинный перечень каменных загадок, которые XX век оставил новым исследователям. Учёные нашли здесь, так называемый, акрополь, занимающий вершину холма, и остатки неких строений. Цитадель включала в себя массивную башню высотой 15 метров и стены, достигавшие десятиметровой высоты и опоясывавшие значительное пространство.

В руки археологов-любителей порой попадали железные и медные изделия, а иногда и золотые поделки. Находки датировали XIV веком, но позднее раскопки, проведённые учёными, показали, что культура живших здесь народов относится к более раннему периоду.

Такой вывод был подтверждён результатами углеродного анализа, которому подвергли остатки деревянных конструкций, найденных у подножия каменных стен. Как выяснилось, их использовали в VI-VIII веках. Из глубины столетий всплыло другое название страны в центре Африки — Мономотапа («Владыка рудников»), существовавшей в XIII—XIV веках.

Рендер — первооткрыватель древнего ансамбля побывал здесь в середине XIX столетия. Однако, в 1763 году в Амстердаме была издана карта, на которой не только точно обозначено местоположение крепости-города, но и дано её подробное описание. Комплекс сооружений, напоминающий одновременно и рыцарский замок с одинокой башней внушительных размеров, и город, обнесённый высокой стеной, безусловно, предназначался для защиты живших здесь людей от неведомых нам врагов.

Жмущиеся к старинной крепости россыпи домов, так же как и поселения средневековой Европы, свидетельствуют о том, что в момент опасности горожане могли быстро укрыться за оборонительными сооружениями. Находясь в самом центре Чёрного континента, постройки Зимбабве совсем не походили на хижины негров-африканцев.

Историки, археологи, путешественники, приезжавшие сюда вслед за золотоискателями, постепенно, шаг за шагом восстанавливали облик древней цитадели. Но, чем понятнее становились отдельные детали ансамбля, тем больше загадок ставила перед исследователями сама крепость неизвестного народа.

Прежде всего поражают циклопические размеры построек африканского «акрополя». Его стена имела толщину четыре-пять метров и включала в себя огромные валуны. При взгляде на столь мощное оборонительное кольцо, естественно, возникает вопрос о том, что за могущественные враги угрожали защитникам цитадели, ведь строительство стены и башни потребовало огромных усилий. Каменные глыбы поднимались на вершину холма, а потом складывались блок к блоку.

По такому же принципу древними народами сооружались в доисторический период мегалиты и дольмены. Коническая башня, представляющая собой гигантский монолит без внутренних помещений и входа, тоже может быть отнесена к постройкам мегалитической эпохи. Какие же функции она выполняла?

Стена имеет вырубленные в граните ступени, которые ведут к квадратной двери, расположенной на 105-метровой высоте. Ступени настолько малы, что на них очень трудно удержаться ноге обычного человека, а уж подниматься вверх — это целое испытание. Такая лестница могла бы показаться нелепостью, если бы ей не «ассистировали» очень узкие проходы в руинах, подобные тем, которые проложены в тоннелях Куско (Латинская Америка).

Указав на эти загадочные детали ансамбля, исследователи Зимбабве отмечают, что дверные проёмы в крепости тоже едва достигают полутора метров в высоту. Это соответствует росту пигмеев, племена которых ещё сохранились в Африке. Наконец, как установили археологи, исследуя окрестности, изрытые шахтами, штреки разработок рассчитаны на очень маленьких людей. Сказания о карликах или пигмеях приписывают им многие способности, которыми, судя по проделанной работе, обладали строители цитадели.

Историк Н. Джонс назвал комплекс Зимбабве осколком исчезнувшей цивилизации, которая могла передвигать гигантские глыбы камня, аккуратно вытёсывать гранитные блоки, поднимать их на различную высоту, не используя механизмы, и, наконец, перемещать такие грузы на значительные расстояния по бездорожью. Отсутствие каких-либо следов подъездных путей вокруг крепости удивляет больше всего. Что касается разработок камня для нужд строительства, то они попросту не обнаружены.

Ещё одну загадку подарила исследователям нумизматика. На некоторых финикийских монетах есть изображения конических башен, похожих на ту, что находится в Зимбабве. Историки склонны считать это свидетельством давних связей между народами столь удалённых друг от друга территорий. Подобные же монеты с «крепостной» тематикой были обнаружены в ходе раскопок в Северной Америке.

О высоком мастерстве ремесленников Зимбабве говорят найденные здесь украшения из золотой проволоки, которую и сейчас не в состоянии изготовить негритянские племена Африки. Античные историки Геродот и Гекатей писали об африканских племенах пигмеев ещё в 450 году до н. э. Скорее всего Центральную Африку связывали с Грецией торговые отношения, а предметом купли-продажи могло быть золото, добывавшееся в шахтах Зимбабве. Как знать, не являлось ли производство драгоценного металла основой жизни древнего народа?

Мегалитические постройки на островах южных морей, по берегам океанов, в Перу и в Африке окружены ореолом легенд и преданий, которые сохраняются у народов, заселивших территории экваториальной зоны несколько столетий назад. И в каждом мифе фигурируют карлики-строители. Может быть, крепостной комплекс в сердце континента — самый совершенный ансамбль этой исчезнувшей цивилизации?

Предположительно в Зимбабве проживало 100 тысяч человек. Чтобы не оставить следов, они должны были покинуть свои дома и земли одновременно. Возможно, людей погубила какая-то масштабная природная катастрофа.

«Золотая» загадка этого народа не менее удивительна и пока необъяснима даже на уровне гипотез. Исследователи Африки отмечают, что ни у одного из племён прошлого не существовало интереса к золоту. Лишь пигмеи Зимбабве добывали для кого-то или для чего-то этот металл, доставляя его в разные места побережья.

Камни Зимбабве по-прежнему хранят многие тайны неизвестного народа. Смогут ли когда-нибудь исследователи разгадать их? На этот вопрос ответит только время. Как бы то ни было, XX век сохранил в лице древней африканской крепости одну из самых интересных и загадочных каменных страниц истории цивилизации.

=0=0=

Истинное происхождение цыган — народ из ниоткуда

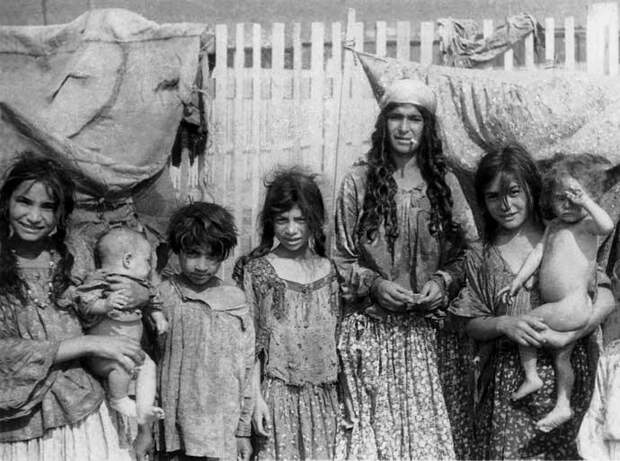

Про цыган в Европе известно еще с XV века. Но откуда появились синти и рома и почему говорят на таком необычном языке, мало кто знает.

Откуда пришли цыгане?

Откуда именно произошли цыгане или, как их называют сегодня, ромы, ученые спорят до сих пор. Установить это со 100% точностью почти невозможно — поскольку у народа долгое время не было собственной письменности, то не сохранились и документы, которые могли бы пролить свет на их происхождение. Устные предания отражают историю лишь нескольких поколений.

Тем не менее ученые разработали несколько теорий происхождения цыган. Самая правдоподобная из них гласит, что представители племени рома когда-то давно отделились от своих индийских предков и отправились кочевать. Впервые эта гипотеза появилась в конце XVIII века, когда немецкий ученый Грельман сравнил физические особенности цыган и их язык с внешним видом и языком жителей Индии и обнаружил немало общего. Постепенно к нему стали присоединяться и другие исследователи. Наиболее распространенной версией считается появление цыган на северо-западе Индии. Другие же ученые считают, что предки цыган были родом из центральной Индии и перебрались на север лишь в V веке н. э.

Индийские цыгане

Родство цыган с индийскими народами ученые доказывают, например, сходством их культуры с традициями индийских кочевых племен. Например, наты до сих пор продают лошадей, водят по селам медведей и обезьян и показывают фокусы. Банджары кочуют от одного поселка к другому и занимаются торговлей. Саперы знамениты благодаря своим трюкам по заклинанию змей, бади — музыке, а бихари — цирковому искусству. Все эти племена или касты и внешне похожи на цыган, но многие исследователи считают, что на самом деле никакой генетической связи между ними и народом рома нет. Такие племена называют «цыганоподобными».

Происхождение названия

Теория происхождения цыган от одной из низших каст Индии тем не менее не лишена смысла. На нее, указывает, например, самоназвание народа «ром» или «рома» (также «дом» или «лом» в других вариантах). Лингвисты считают, что это слово восходит к индоарийскому «d`om», где первый звук может произноситься по-разному. Вероятно, это название имеет еще более древние корни. Ученые предположили, что оно происходит от слова «ḍōmba», которое в классическом санскрите означало человека из низшей касты. Но есть и другая версия, согласно которой самоназвание цыган произошло от санскритского слова, означающего «барабан».

В русском языке цыгане получили свое название из «Жития святого Георгия Афонского». Правда, ученые до сих пор спорят, кто именно имелся в виду в документе XI века. Возможно, «аттингами» автор называл вовсе не народ рома, а распространенную секту. Как бы то ни было, название в языке закрепилось.

В других языках, например, в английском или испанском, цыган называют похожими словами, которые происходят от Egyptians — египтяне. Такое название появилось неспроста. Дело в том, что впервые появившись в Европе, цыгане заявили, что они пришли из Египта. Темная кожа и необычный язык убедили европейцев, и они стали звать народ рома египтянами, а позже — «gitanos» или «Gypsies». Однако есть и другие варианты названий — например, французы именуют рома «богемцами», а во многих языках прижилось название, происходящее от слова «черный».

Цыгане в Европе

Цыгане вовсе не обманывали европейцев, говоря, что они пришли из Египта. Вероятно, на севере Африки они оказались по пути из Индии в Европу. Около X века небольшая группа людей, как считают истории, не больше 1000, отправилась кочевать с севера Индии в сторону Старого Света. Почему именно племя решило покинуть насиженное место, наверняка неизвестно. X век в Индии был неспокойным, полным смут и набегов. Устав от притеснений и нападений предки цыган решили отправиться кочевать в поисках лучшей жизни.

В западной Европе цыгане впервые появляются в начале XV века. Собрав большое войско, цыгане отправились из Румынии по Дунаю и добрались до Пешта. Оттуда они рассеялись дальше по всей Европе. Спустя буквально десяток лет после первого появления цыган уже можно найти в Италии, Франции, Англии и Испании.

Религия и язык

Первое время цыган принимали неплохо. Дело в том, что они быстро адаптировались под условия жизни в новой стране и с легкостью перенимали ее религию, становясь католиками в Испании, православными в России и мусульманами в Турции. Соответственно изменялся и язык — в говоре современных цыганских племен можно найти отголоски диалектов тех стран, где они жили и живут. Например, в речи цыган из России встречаются заимствования из греческого, румынского, славянских языков. У севернорусских цыган в говоре проскальзывают черты греческого, болгарского, сербского и даже немецкого и польского. Кроме того сегодня народ рома встречается еще и в Азии, Америке и Австралии.

Другие теории

Индийская теория происхождения цыган сегодня доказана почти наверняка. Благодаря новым методам генетических и лингвистических исследований удалось установить связь народа рома и современных индийских племен. Однако истории известны еще несколько теорий, которых придерживались ученые в разные времена. Например, некоторые историки предполагали, что цыгане произошли от немецких евреев. Одна из самых удивительных легенд и вовсе утверждала, будто цыгане являются потомками жителей затонувшей Атлантиды. Довольно распространенной считается идея происхождения цыган из Передней Азии. Так их связывают с племенем сигиннов, о которых говорил еще Геродот.

=0=0=

От коммунистического колосса в Берлине осталась лишь голова

Не так давно с мировых экранов сошел фильм немецкого кинорежиссера Вольфганга Беккера “Good-bye Lenin”, который вновь напомнил о недавнем прошлом Германии – коммунистической ГДР и капиталистической ФРГ. В ностальгической киноленте в одном из фрагментов над Берлином парит гранитная голова Ленина, символизирующая отмершую эпоху, о которой еще долго будут помнить.

Как оказалось, интерес к картине действительно неподдельный и живой: в Германии, несмотря ни на что, с должным уважением относятся к собственной истории. В том числе к советскому наследию – след от Берлинской стены сохранился до сих пор: о символе “холодной войны” вспоминают с участием, и незримая граница между жителями некогда разделенной страны все же пролегает. Пусть на подсознательном уровне.

Последние опросы общественного мнения, впрочем, как и недавние события показывают, что в целом граждане Германии стараются объективно оценивать свое прошлое.

Не могло быть сомнения: голова жила, отделенная от тела, самостоятельной и сознательной жизнью.

А. Беляев.

В этой связи примечательно, что в настоящее время власти Берлина обратили внимание на гранитное (кстати, в советское время этот долговечный материал пользовался куда большим спросом) изваяние провозвестника потрясений прошлого века – Владимира Ильича Ленина. Точнее, от грандиозного реликта осталась лишь 3,5-тонная голова, судьба которой теперь в руках потомков немецких революционеров.

При этом расчетливые власти отнюдь не торопятся сбыть оставшуюся голову, скажем, Китаю или местным старьевщикам. Проект по утилизации также был отвергнут. Вместо этого, как сообщает немецкая Bild, памятную голову решено вернуть народу, т.е. сдать в музей.

Между тем 19-метровая статуя была размещена на пьедестале в районе Фридрихшайна в восточной части немецкой столицы в 1970 году и демонтирована 14 лет назад – в 1991, год спустя после объединения Германии, и отдельные ее части все это время дожидались окончательного решения неподалеку в Кепенике.

Вопрос об останках монумента вновь вернули на повестку дня после того, как в Кепеник началось нашествие охотников за сувенирами и поклонников вышедшего было из моды революционера.

Для справки

В России отношение к фигуре вождя крайне неоднозначное. В то время как в одной части страны монументы сносят и оскверняют (Санкт-Петербург, ноябрь прошлого года), в другой – открывают новые (в Новотроицке Оренбургской области гипсовый памятник заменен на бронзовую пятиметровую статую, все тот же ноябрь 2004 года).

Приютить гранитного Ленина готовы руководитель и смотрители Немецкого исторического музея в Берлине, в котором, между прочим, уже существует небольшая коллекция бюстов. Однако, как сообщили самом музее, власти города пока не обращались ни с какими предложениями.

Эксперты по вопросам туризма, в свою очередь, сожалеют, что монумент изъеден временем, и утверждают, что город только выиграет, найдя пристанище останкам вождя революции. По их мнению, большинство приезжающих в Германию отдохнуть интересуются больше коммунистической эпохой страны и переломными 90-ми, поэтому подобные реликвии нужно ценить по достоинству.

Между тем противники подобных предприятий в лице консервативной партии ХДС/ХСС с характерной непримиримостью усматривают в решении властей оставить голову Ильича как память попытку возродить культ и повергнутые в прах идеологии.

Лидер неолиберальной парламентской группы Свободной демократической партии Мартин Линдер пошел еще дальше, назвав Ленина не иначе, как “преступником” и, понятное дело, примкнув к оппозиции.

Таким образом, несмотря на то, что дело Ленина теплится далеко не везде, а теория марксизма-ленинизма, по словам отдельных мыслителей, теряет былую остроту и актуальность, западный мир на примере Германии готов, по крайней мере, уживаться с историей.

Свежие комментарии