В найденном тексте борьба со всеми инакомыслящими. Однако на видео борьба именно с ясновидящими женщинами.

Вальпургиева ночь http://mirtesen.ru/people/235111723/videos/290549328453

Ведьмы. Карающий огонь http://mirtesen.ru/people/235111723/videos/290772401302

Шабаш ведьм http://mirtesen.ru/people/235111723/videos/290995474151

http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/articles/52/1005200/1005200A. htm

Официальное учреждение инквизиции. В 1231 папа Григорий IX (понтификат 1227–1241) официально учредил инквизицию. Он принял декрет Фридриха II от 1224 в качестве закона, применимого в церковном праве, и послал братьев-доминиканцев в Прованс в качестве инквизиторов, т.е. особо уполномоченных и постоянных судей, которые должны были от имени папы вершить правосудие над совершившими преступления против веры.

Хотя инквизиция была первоначально учреждена для борьбы с альбигойцами в Провансе, она занималась и розыском вальденсов в той же области Франции. Перед судами инквизиции представали также и другие еретики – бегины, бегарды, иоахимиты, равно как евреи и мусульмане. Кроме того, перед судом инквизиции можно было выдвинуть обвинение и против христиан, подозреваемых в колдовстве, служении дьяволу, ростовщичестве, распутстве или святотатстве, рассматривавшихся как преступления против веры. К середине 13 в. суды инквизиции распространились по всей остальной территории Франции, а также в Нидерландах, в Арагоне в Испании, на Сицилии и в северной Италии. В Германии инквизиция действовала лишь время от времени, в Англии крайне редко, а в Скандинавии не действовала вовсе.

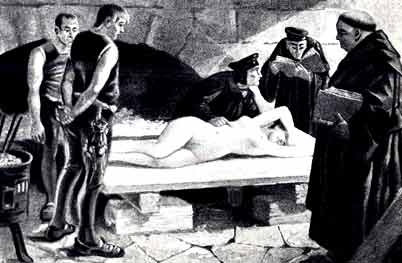

Судебные процедуры. Одна из главных целей учреждения инквизиции состояла в стремлении исключить на местах возможность давления на епископские суды, которые ранее рассматривали дела по обвинению в ереси. В 13 в. направляемые в различные епархии инквизиторы установили регулярную систему судопроизводства. В определенной степени инквизиторы подменили собою епископские суды, бывшие прежде основным инструментом преследования еретиков, однако в намерения Григория IX отнюдь не входило полное отстранение местного духовенства от исполнения его обязанностей, касающихся вопросов веры. В действительности он ратовал за сотрудничество между местным духовенством и инквизицией. Местные священники и их епископы объявляли о прибытии судей инквизиции и о месте, где должны состояться заседания суда (обычно это был какой-нибудь монастырь, расположенный в данной епархии). После прибытия инквизиторов объявлялся месячный срок для помилования: в течение этого срока еретики могли исповедать свои заблуждения и отказаться от них, выслушать увещания и получить прощение, приняв назначенные епитимьи. Обычным наказанием для раскаявшихся еретиков было духовное покаяние: посты, паломничества и молитвы. В продолжение этого же месяца инквизиторы собирали доносы и обвинения против подозреваемых в ереси. Они также способствовали оживлению религиозной жизни в епархиях своими проповедями и пастырской деятельностью. Большинство инквизиторов были доминиканцами, однако изредка инквизиторами назначались и францисканцы. Вообще же инквизиция относилась весьма подозрительно к францисканскому ордену, и многие францисканцы-спиритуалы пострадали от нее.

По истечении месячного срока начинался инквизиционный процесс. Судьи допрашивали тех, кто был обвинен в ереси и не исповедал своих заблуждений. Требовалось выслушать не менее двух свидетелей, обличающих заблуждения подозреваемых лиц. Церковные суды обычно не принимали свидетельств от преступников, еретиков или отлученных от церкви, однако инквизиторы принимали такие свидетельства, равно как и показания малолетних детей. Обвиняемым не давали очной ставки со свидетельствующими против них, хотя и сообщали их имена. В свою очередь, обвиняемым разрешалось назвать имена своих смертельных врагов, чьи свидетельства затем не рассматривались. Обвиняемый мог прибегнуть к услугам профессионального адвоката и представить свидетельствующих его пользу, однако этим правом практически невозможно было воспользоваться, поскольку люди боялись выступать в защиту подозреваемого в ереси, так как в результате и сами могли оказаться под подозрением.

Если судьям не удавалось добиться добровольного признания от человека, в виновности которого они были совершенно уверены, они прибегали к пыткам, чаще всего к подвешиванию на дыбе. Хотя в гражданских судах применение пыток было обычной практикой, многие священнослужители выражали сомнение в допустимости использования пыток в церковных судах, и вплоть до 1252 пытки были запрещены. Однако в 1252 папа Иннокентий

IV (понтификат 1243–1254) разрешил пытки, «которые не представляют угрозы для жизни и не приводят к членовредительству». Все, в чем обвиняемые сознавались под пыткой, им затем предлагалось признать «добровольно», подкрепив признание своей подписью. Теоретически пытка должна была применяться лишь однократно, однако инквизиторы легко обходили это правило, «продлевая» эту единственную пытку день за днем или применяя пытки для выяснения каждого отдельного пункта обвинения. Кроме того, в случае необходимости судьи подвергали пыткам обвинителей и свидетелей, и лжесвидетели несли столь же суровые наказания, как и уличенные еретики. Папа Климент V (понтификат 1305–1314) запретил применение пыток и потребовал создания нормальных условий жизни для заключенных в тюрьмы. Папа Иоанн XXII (понтификат 1316–1334) в 1330 запретил судебное преследование больных еретиков, поскольку люди жаждали завладеть их имуществом.

Во время процесса и в промежуток времени между вынесением обвинения и исполнением приговора обвиняемый пользовался свободой передвижения. Иногда ему предлагалось представить поручителя, который обещал вернуть обвиняемого живым или мертвым. Однако как правило обвиняемого отпускали под клятву, что он возвратится.

Наказания. Если инквизиторы признавали человека виновным в ереси, они выносили ему приговор. Характер назначаемого наказания зависел от степени вины, и в исполнение приговор приводился самими церковнослужителями (за исключением смертной казни, которая осуществлялась светскими властями по рекомендации и настоянию суда инквизиции). С самого начала (1231) все приговоры, вынесенные инквизиторами, должны были быть рассмотрены и утверждены епископом той епархии, к которой принадлежал еретик. Это требование неоднократно подтверждалось преемниками Григория IX, и в конце концов Бонифаций VIII (понтификат 1295–1303) и Климент V объявили незаконным любое обвинение и любой приговор, не утвержденный епископом. В сложных случаях к рассмотрению дела привлекались светские эксперты. В большинстве своем инквизиторы были людьми, обладавшими высокими моральными качествами, и они вдумчиво и сочувственно разбирали дела, заботясь о благе церкви и самого человека, однако встречались и исключения. Примером тому Робер Ле-Бугр, который некогда был катаром, но впоследствии обратился и вступил в орден доминиканцев. Он был назначен инквизитором Северной Франции и готов был усматривать ересь чуть ли не везде. Безжалостный и жестокий, он не проявлял ни тени сострадания или понимания по отношению к подозреваемым, предстающим перед его судом. В конце концов в 1239 папа Григорий IX отстранил его от исполнения обязанностей инквизитора.

Епитимьи чаще всего носили чисто религиозный характер. Более частое посещение церковных богослужений и месс, раздача милостыни нищим или посещение мощей святых были не столько наказаниями за преступление, сколько средствами, способствующими углублению веры. К числу других относительно легких епитимий принадлежали паломничества, участие в крестовых походах, ношение небольшого креста поверх одежды, денежные штрафы, порка и кратковременное тюремное заключение. Но даже эти наказания иногда смягчались с учетом возраста, состояния здоровья, хорошего поведения или семейных обстоятельств. К тяжким наказаниям относились отлучение от церкви, ссылка, бессрочное тюремное заключение, конфискация имущества и смертная казнь. Если человек приговаривался к одиночному заключению, это означало, что его приковывали цепями к стене в темнице и кормили лишь хлебом и водой. Осужденных клириков часто отправляли в их собственные монастыри, где их заточали в темницу или «покойную» келью, что практически равносильно погребению заживо. Многочисленные папские постановления с требованием улучшить условия содержания заключенных в тюрьмах не давали никакого эффекта, так как тюрьмы находились в ведении светских властей.

Смертная казнь (обычно – сожжение на костре), осуществлялась светскими властями, в руки которых суд инквизиции передавал осужденных еретиков. Было заведомо ясно, как поступит с таким осужденным светский правитель, так что инквизицию едва ли извиняет тот факт, что она сама непосредственно не казнила еретиков. Последние сомнения в этом исчезают при ознакомлении с буллой папы Иннокентия

IVAd extirpanda, изданной в 1252: «Когда эти признанные виновными в ереси отдаются в руки светской власти епископом (или его представителем) или инквизицией, подеста, или главный магистрат данного города должен немедленно их взять и в течение самое большее пяти дней привести в исполнение приговоры, вынесенные им». Эту директиву подтверждали последующие папы, а папа Александр IV (понтификат 1254–1261) угрожал отлучением от церкви правителям, которые не принимают мер против еретиков.

В действительности инквизиция прибегала к вынесению смертных приговоров довольно редко: лишь в тех случаях, когда не оставалась ни малейшей надежды на отказ обвиняемого от своих убеждений и религиозной практики. Внимательное изучение протоколов судебных заседаний и приговоров опровергло бытовавшее ранее мнение о частом использовании смертной казни. Инквизитор Бернар Гюи между 1308 и 1323 рассмотрел 930 дел в Тулузе, являвшейся центром альбигойской ереси. В числе вынесенных им приговоров 139 носило оправдательный характер, в 300 случаях налагались епитимьи, а 42 обвиняемых было приговорено к смерти. В Памье между 1318 и 1324 из 75 приговоров только 5 были смертными.

Свежие комментарии