Подводный шпионский триллер: секретные разработки

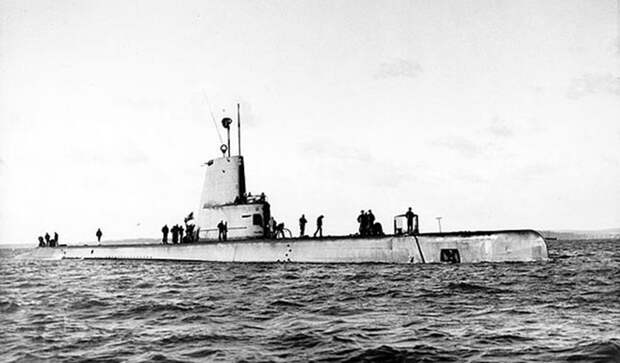

Однако в феврале 1945 года у будущих соперников был еще общий враг. На Ялтинской конференции английский представитель адмирал Канингхэм обратился к советской делегации с просьбой ускорить наступление советских войск на Данциг и Гдыню. На верфях этих подконтрольных Германии польских городов строились лодки серии XXI (Elektroboot), революционные для своего времени боевые суда. Попади они в распоряжение немецкого кригсмарине чуть раньше и в несколько большем количестве — могли бы коренным образом поменять расстановку сил на морских ТВД Второй мировой. Подводные дизель-электроходы серии XXI впервые в истории сделали субмарину настоящим оружием тайной войны. Благодаря мощным электробатареям нового поколения подлодка имела 2−3-дневный запас хода в подводном положении. Но даже для подзарядки батарей лодке не требовалось всплывать — расположенный на борту дизель-генератор работал, забирая необходимый для сгорания топлива воздух через длинную телескопическую трубу, слегка выступающую над поверхностью воды подобно перископу. Эта труба, известная под немецким названием «шноркель», впервые появилась на экспериментальных голландских субмаринах серии «О». Идея была позаимствована немцами у конструкторов покоренных нацистами Нидерландов еще в 1940 году.

Визит «призрака»

После войны конструкция «скрытной» подводной лодки, подобно другим военно-промышленным технологиям рейха, была взята на вооружение союзниками, которые вскоре стали врагами. Голландско-немецкое изобретение оказалось очень кстати, когда у правительства и спецслужб США возникло желание заглянуть за «железный занавес». Больше всего американцев интересовало, насколько СССР продвинулся в разработке ракетного и ядерного оружия.

В один из дней 1949 года на голову капитана американской подводной лодки SS-345 Cochino Рафаэля Бенитеса свалился нежданный гость. Лодка стояла у пирса базы Военно-морских сил его величества в Лондондерри (Северная Ирландия), когда на ее борт поднялся 28-летний Харрис М. Остин. Молодой офицер в форме связиста тут же направился к капитану и предъявил документы, подтверждающие особые полномочия. «Связист» оказался сотрудником сверхсекретной «Группы военно-морской безопасности» — разведывательного подразделения ВМФ, занимающегося кодированием и дешифровкой и прославившегося в ходе войны на Тихоокеанском ТВД.

Мало того что капитану Бенитесу пришлось взять на борт «призрака» (этим прозвищем подводники наградили идущих с ними в поход представителей разведслужб), так еще этот пришелец принялся так хозяйничать на Cochino, что сердце моряка буквально обливалось кровью. Но ничего не поделаешь — секретные директивы предписывали установить внутри и снаружи субмарины высокочувствительную аппаратуру, с помощью которой разведка ВМФ надеялась перехватывать телеметрические сигналы, посылаемые во время ракетных испытаний, а также прослушивать радиообмен советских военных. Чтобы переоборудовать Cochino в шпионское судно, Остин высверливал отверстия в переборках, протягивая сквозь них пучки кабелей, устанавливал антенны и записывающие устройства. Все работы завершились в середине августа, после чего Cochino в сопровождении систершип USS Tusk отправилась к Полярному кругу, чтобы, обогнув Скандинавский полуостров, выйти в Баренцево море, поближе к советским военно-морским базам в районе Мурманска.

Огненное фиаско

Поход прошел без происшествий, и, прибыв в заданный район примерно в 150 милях от Мурманска, Cochino поднялась к самой поверхности моря, даже ближе, чем позволяла длина шноркеля. Теперь над водой выступала часть рубки, на которой и были установлены похожие на уши антенны для радиоперехвата.

Первая попытка подводного электронного шпионажа у советских берегов не принесла особых результатов. Сканируя радиочастоты, «призрак» все надеялся найти в эфире следы какой-нибудь активности, связанной с испытаниями оружия. Однажды ему даже показалось, что успех близок, но принятые таинственные радиосигналы так и не удалось интерпретировать. К разочарованию Остина и капитана Бенитеса, пришло время сворачивать миссию и отправляться на базу. На обратном пути командирам Cochino и Tusk предписывалось провести морские учения, имитирующие преследование вражеской подлодки.

Однако вместо военных игр морякам предстояла схватка с огнем и водной пучиной. Из-за замыкания в батарейном отсеке на Cochino начался пожар. Капитан Бенитес подал команду на всплытие и вскоре понял, что ситуация почти безнадежна. Замкнутые накоротко батареи активно выделяли водород, который при достижении определенной концентрации обязательно разнес бы подводную лодку в клочки. А вокруг Cochino бушевал лютый шторм, и любая попытка Tusk приблизиться для эвакуации экипажа могла закончиться крушением. Каким-то чудом морякам все-таки удалось протянуть тросы и, наладив переправу между субмаринами, спасти экипаж Cochino. Погибло семь человек, и по иронии судьбы шестеро из них служили на Tusk — их просто «слизнуло» волной со скользкой палубы. Как и подобает капитану, Бенитес покинул свой корабль последним. Спустя несколько минут первая специально оборудованная для шпионажа субмарина ВМФ США ушла на дно в сотне морских миль от берегов Норвегии.

Охота за звуком

Шли годы, и постепенно подводный шпионаж из экзотики превратился чуть ли не в повседневную рутину холодной войны. Если Cochino была типичной субмариной времен Второй мировой, которую уже позже снабдили шноркелем и оборудовали разведывательной аппаратурой, то во второй половине 1950-х новые дизельные подлодки изначально имели на борту все необходимое для совершения тайных вояжей в советские территориальные воды.

Одна из таких субмарин, USS Gudgeon (SS-567), ведомая опытным командиром Норманом «Баззом» Бессаком, вышла летним днем 1957 года с военной базы Йокосука в Японии и направилась к берегам советского Приморья. Проникнув в территориальные воды СССР, она должна была подкрасться к Владивостоку на расстояние до трех морских миль и вести интенсивное наблюдение за действиями ВМФ СССР. На борту лодки находились три или четыре «призрака», каждый из которых ведал своей частью шпионского оборудования, а им Gudgeon была набита под завязку. В частности, одной из поставленных командованием задач было составление своего рода каталога «звуковых подписей», то есть записей шума винтов советских военных кораблей. Подобно отпечаткам пальцев человека, шум каждого отдельного судна имеет уникальные характеристики, и по имеющимся образцам можно опознать находящийся поблизости корабль. Чем больше образцов имеется, тем меньше вероятность встречи с «незнакомцем».

Идти к советским берегам американским подводниками приходилось с максимальной осторожностью. Днем лодка двигалась на большой глубине, скрываясь от возможного обнаружения с воздуха. Ночью приходилось подниматься к поверхности и 20−30 миль идти на глубине шноркеля. За это время дизель-генератор подзаряжал батареи, а воздух внутри лодки очищался от вредных газов.

Вечером 19 августа 1957 года Gudgeon находилась совсем близко у цели. Все шло по плану, и большинство членов экипажа отдыхали. Вдруг лодка слегка покачнулась. В этом не было бы ничего странного и тревожного, если бы субмарина передвигалась на большой глубине наперекор мощным течениям. Но здесь, в спокойных водах, покачивание могло означать одно — судно частично показалось на поверхности и приняло удар волны. Этого было достаточно, чтобы шпионскую лодку засекли с советских кораблей, которые тут же устремились к нарушителю границы.

Муки удушья

Командир лодки Бессак немедленно стал уводить Gudgeon в глубину, пытаясь найти слой холодной воды, под которым можно было попытаться спрятать лодку от враждебных гидролокаторов. Но из этого ничего не вышло, и вскоре приборы показали, что субмарину прощупывают звуковыми волнами. Бессак повел судно еще глубже и прочь от советского берега, однако преследователи и не думали отставать. При этом их число возрастало. К двум лидерам охоты вскоре пришло подкрепление — еще два судна. Затем их стало восемь.

Gudgeon оказалась в подводной ловушке в самое неподходящее время: запас батарей был почти на исходе, а воздух, с ночи не очищавшийся от углекислого газа, — как никогда спертым. Но нельзя было и думать о том, чтобы подняться ближе к поверхности, выдвинуть шноркель и включить дизель-генератор. Наверху только того и ждали. Большей части членов экипажа было приказано покинуть свои посты, лечь и не двигаться, чтобы по максимуму экономить кислород. Было запрещено курение, отменили приготовление горячей пищи, по возможности погасили фонари освещения. В помещениях лодки расставили канистры с диоксидом лития, который частично поглощал углекислый газ из воздуха. Все равно дышать было почти нечем.

Выхода из ситуации не просматривалось. Вдобавок к постоянной гидролокации Gudgeon начали бомбардировать небольшими глубинными зарядами. Они не причиняли лодке вреда, но бомбардировка давила на психику и без того приходящих в отчаяние американских подводников.

Свои трюки были и у капитана Бессака. То он задействовал устройства, выпускающие в воду множество пузырьков, что создавало своего рода «дымовую завесу» от гидролокаторов, то приказывал открыть торпедные люки, зная, что наверху этот звук услышат и поймут: американцы готовы биться до конца. В отчаянной попытке собрать хоть немного чистого воздуха и подзарядить батарею Бессак приказал всплыть на глубину шноркеля и включить дизель-генератор. Предполагалось, что в этот же момент с помощью поднятой над поверхностью антенны удастся передать на базу сигнал бедствия. Однако едва шноркель Gudgeon показался над водой, к этому месту на полном ходу понесся советский военный корабль, будто бы намереваясь раздавить шпионское судно. Американцам вновь пришлось выключить дизель и уйти на глубину.

Благодарим за учения!

На борту Gudgeon готовились к худшему. «Призраки» срочно уничтожали секретные документы, офицеры проверяли личное оружие, а один из них — Док Хантли — на полном серьезе объяснял «призракам», что пристрелит их в интересах национальной безопасности, если русские попытаются взять лодку штурмом. Тем временем Gundgeon находилась в ловушке уже более 48 часов, и трое суток прошло после последнего плавания со шноркелем.

И тогда Бессак решил: будь что будет. Он приказал всплыть на глубину шноркеля и запустить дизельные двигатели. В затхлую атмосферу загнанной подлодки ворвался чистый воздух с моря. Шли минуты, но шпионская субмарина продолжала заряжать свои батареи и дышать. В перископ было видно, что большая часть советских кораблей ушла прочь. Остались лишь два небольших противолодочных судна. Обдумав ситуацию, командир принял решение всплывать. Когда Gudgeon закачался на волнах, Бессак вместе с сигнальщиком и офицером, вооруженным мегафоном, поднялись на мостик. В ответ на запрос с советского корабля американцы просигналили, что их лодка принадлежит ВМФ США и следует в Японию. В ответ им было приказано продолжить следовать по назначению и немедленно покинуть советские воды. Затем была передана еще одна фраза. «Что они говорят?» — спросил Бессак сигнальщика. «Они благодарят нас за участие в противолодочных учениях», — ответил тот.

Шпионская миссия Gudgeon закончилась полным провалом, и впервые в истории холодной войны подводная лодка противника была принуждена к всплытию. Все это, однако, не могло сильно омрачить радости «прощенного» экипажа, который уже 26 августа праздновал свое освобождение, сидя в барах Йокосуки, а не в подвалах Лубянки.

Мечта шпиона

К тому моменту, когда загнанная под воду субмарина Gudgeon погибала от нехватки воздуха и электричества, всего-то три дня не побывав у поверхности, в строю ВМФ США уже находились первые атомные подводные лодки. Использование ядерной силовой установки придавало этим судам небывалую автономность, позволявшую им месяцами оставаться на глубине без ущерба для жизни и здоровья экипажа. До поры до времени «крестный отец» американского атомного флота адмирал Хайман Риковер предпочитал придерживать свое новое супероружие, не допуская его участия в столь рискованных операциях, как шпионаж в советских водах. Однако прогресс остановить невозможно, и некоторое время спустя «призраки» освоили и атомные подлодки — ведь они куда лучше дизельных подходят для выполнения особо важных заданий под носом у неприятеля.

От Миссисипи до Камчатки

Специально переоборудованная для нужд шпионажа атомная подводная лодка Halibut приняла участие в самых скандальных американских разведывательных операциях, одна из которых получила название Ivy Bells и продолжалась целое десятилетие. Идея родилась в голове директора по подводным операциям разведуправления ВМФ США Джеймса Брэдли в 1970 году. Смысл ее был прост: вместо того чтобы что-то подслушивать и высматривать у советских берегов, надо просто перейти к получению информации, так сказать, из первых рук. Некоторые советские базы подлодок географически расположены таким образом, что линии связи, которыми они пользуются, вероятнее всего, проходят по морскому дну. Если такой кабель найти — к нему можно подключиться и... все военные тайны в твоих руках.

В середине октября 1971 года Halibut покинула свою стоянку в районе Сан-Франциско и направилась в Охотское море. По предположению Брэдли именно там стоило поискать кабель, который наверняка соединяет базу подводных лодок в Петропавловске-Камчатском с пунктами управления в континентальной части Дальнего Востока.

Самой нетривиальной задачей было, разумеется, найти этот кабель, существование которого оставалось всего лишь гипотезой, родившейся в стенах Пентагона. Предложенная Брэдли методика поиска могла показаться смехотворной: ему, проведшему свое детство на Миссисипи, врезались в память установленные на берегах реки таблички с предупреждениями вроде «Осторожно — кабель! Якорь не бросать». Экипажу Halibut предписывалось подойти к советскому берегу, всплыть на перископную глубину и поискать на суше подобные же таблички. Утверждается, что метод сработал! Американцы обнаружили на Камчатке точку входа кабеля в воду, а остальное оказалось делом техники, которой на Halibut было в избытке.

Шеф, усё пропало!

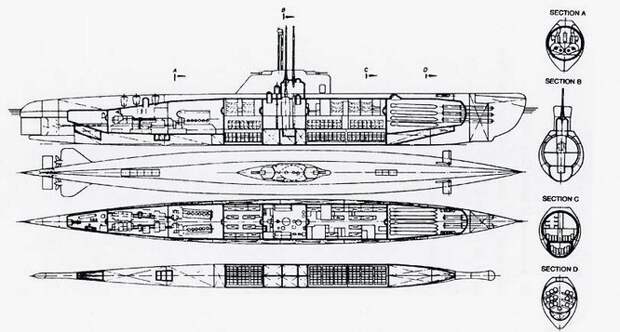

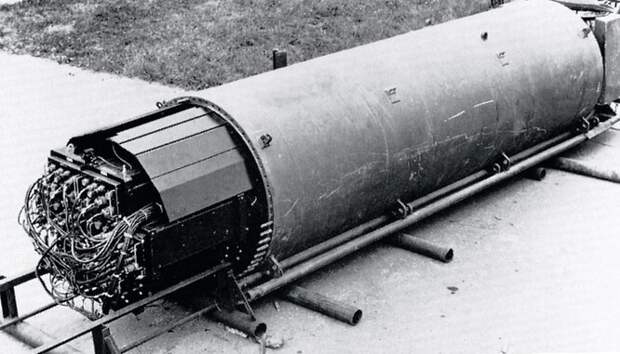

Сначала путь кабеля отследили с помощью автономного подводного аппарата, оснащенного видео- и фотокамерами, а затем было найдено подходящее место, и Halibut, опустившись ко дну, вцепилась в него якорями. Установить аппарат съема данных с кабеля предстояло специально подготовленным водолазам. Перед тем как выйти на дно, ныряльщики провели продолжительное время в декомпрессионной камере (она представляла собой отдельную цилиндрическую конструкцию на корме лодки). Там водолазы вдыхали смесь кислорода с гелием, чтобы вытеснить из крови азот, смертельно опасный на глубине.

Разумеется, и речи не было о том, чтобы «врезаться» непосредственно в провода, — установленный аппарат лишь снимал электромагнитное излучение кабеля, но этого было вполне достаточно, чтобы все ведущиеся по кабелю переговоры попадали на записывающее устройство.

Успех первой экспедиции Halibut воодушевил американских военных — они получили в свои руки бесценный источник информации о противнике. Чтобы не рисковать лишний раз, часто посылая подводные лодки в советские воды, было разработано более совершенное устройство, которое установили на кабеле в ходе следующей экспедиции в 1972 году. Американцы настолько боялись раскрытия своих планов, что командир Halibut Джон Макниш в открытую говорил членам экипажа: в лодку встроена система самоуничтожения, и в случае попытки захвата корабля со стороны советского ВМФ субмарина будет взорвана.

Однако ничего такого не произошло, и все американские экспедиции к подводному «жучку» проходили относительно благополучно, если не считать случая, когда Halibut чуть не застрял в песчаном дне. Просто однажды в 1981 году американцы обнаружили, что их супердиктофон куда-то исчез. Конец операции Ivy Bells положил запутавшийся в долгах бывший сотрудник Национального агентства безопасности США Рональд Пелтон. Предложив свои услуги КГБ, он за $35 000 сдал нашей разведке информацию об американском «жучке» в Охотском море. На поднятом со дна устройстве была обнаружена надпись «Собственность правительства США». Впрочем, провал американской шпионской операции не оказал особого влияния на отношения сверхдержав. В начале 1980-х, на заре рейгановской эпохи, они были и так очень и очень плохими.

Искусство войны II: Стратегия

Представим, что между двумя развитыми странами возникли непримиримые противоречия, которые привели к вооруженному конфликту. Обе стороны обладают совершенными информационными технологиями, спутниками, современным оружием и всем прочим. Нападающая сторона использует военную науку и демонстрирует глубокое знание предмета: в ходу глубокое проникновение, широкий фронт, концентрированные удары и трехмерная модель поля боя. Из тактико-технических методов используются спутниковое наведение, генераторы электронных помех, мощные авиаудары обычным и высокоточным оружием, окружение, десантные высадки с моря, сброс диверсантов в тыл врага... И в результате никто не побеждает. Обе страны несут потери, и ситуация становится патовой. Это реалии современной войны.

Новое оружие и стагнация военной мысли

На фоне бурного развития самых разных технологий (будь то био-, информационные или оружейные) отчетливо видна стагнация военной мысли. Последнее оружие, передовую военную технику, новые технологии — все это генералы пытаются приспособить к дедовским методам ведения войны. Вероятно, дело в том, что человечество давно уже предпочло технологии науке, ведь именно технологии позволяют добиться желаемых результатов буквально завтра. Или создают такую иллюзию.

В погоне за новыми технологиями люди часто теряли свою исходную цель. Новая технология заволакивала глаза, и человечество бросалось в ее объятия, не думая о последствиях. Возьмем автомобиль. Он появился как более удобный способ передвижения. Но никто не мог предвидеть цепочки грандиозных проблем, которые принесет с собой повсеместное его применение: потребовалась сеть дорог, произошел лавинообразный рост в горно и нефтедобывающей промышленности и в обработке металлов, выработке резины и т. д. Эти проблемы как-то решались, принося «на хвосте» новые, и так продолжается до сих пор. Сегодня, оборачиваясь назад, можно с уверенностью сказать, что на фоне возникших с появлением автомобиля проблем исходная задача (удобство передвижения одного-двух человек) выглядит почти смехотворной. Это пример того, как взрывное развитие технологий часто уводит нас от первоначальной цели. Именно это произошло и с оружием как частью военной стратегии. Оружие развивается, а методы достижения изначальных целей войны-нет.

За что воевать и с кем?

Если верить Гомеру, Троянская война разразилась из-за красавицы Елены. Вообще, наши предки воевали за простые и понятные вещи. Но что теперь? За что воевать? Кто наш враг?

Возьмем, к примеру, Ирак. Незадолго до первой Войны в заливе США активно помогали Саддаму в войне против Ирана. И вдруг все изменилось, и Ирак стал врагом номер один. Аналогичная история произошла с талибами (члены организации, запрещенной в России): американцы учили их воевать против СССР и вдруг получили врага, которого сами же и обучили. И здесь нет постоянства, и нужно быть готовым ко всему. Современная война может возникнуть даже между союзниками — скажем, за долю рынка, территории, ресурсы, из-за религиозных разногласий, торговых санкций или из-за финансового кризиса. Цели современной войны становятся все более неявными. Солдатам часто уже не понять, за что, собственно, их бросают в бой.

Где воевать?

Тысячелетиями на войне существовала точка, где сталкивались армии. Позднее, с появлением артиллерии, точка эта разрасталась, возникло понятие фронта. В Первую мировую рыли траншеи, тянувшиеся на сотни километров. Затем появилась авиация и ракеты. Так что сейчас уже в пору говорить об «арене» боевых действий. И тем не менее речь все равно идет только о вооруженном столкновении. Никто так и не смог абстрагироваться от понятия «места, где применяется оружие».

В новой войне собственно на поле боя ничего происходить не будет. Основные баталии станут, если хотите, логическими и будут происходить в невоенной плоскости и киберпространстве. Так что пресловутое «поле боя», или «арена боевых действий», больше не является тем, чем было когда-то.

Современный солдат -кто он?

Автомат Калашникова (AK-47) настолько примитивен, что, с одной стороны, выпуск его можно наладить где угодно, а с другой — с ним может совладать даже неграмотный крестьянин. Но с появлением высокоточного и сложного оружия возникла потребность в квалифицированном бойце. С завершением «холодной войны» многие страны пошли на сокращение численного состава своих армий. Главная причина сокращений — невозможность содержания огромной высококвалифицированной армии.

Все большую роль играют ученые и специалисты из самых разных областей. Они реализуют новые методы ведения боевых действий: информационные, финансовые, торговые, биологические, психологические, медийные и так далее до бесконечности. Таким образом, современный солдат — это не молодой необученный мальчик, а специалист.

Искусство воевать

От классической военной модели не осталось ровным счетом ничего. Нет ни предмета конфликта (он настолько сложен, что непонятен не только рядовому, но и старшим офицерам), ни оружия в традиционном смысле, ни поля боя, ни даже солдата. Что делать в таких условиях? Вероятно, развивать новую военную науку. По убеждению авторов, нужно понять главное — что никаких ограничений нет. Для достижения цели нужно использовать оптимально подходящие средства. А если таковых нет, их нужно придумать. Важно не ограничивать себя только военными средствами. Предлагается даже новое понятие — «боевые невоенные операции».

Новые виды войн

Торговые и финансовые войны — это суровая реальность сегодняшнего дня. Кризис 1998 года, родившийся в Юго-восточной Азии, — результат боевых действий нового рода, без применения традиционного оружия.

Появились и террористы нового рода. Традиционные вели безграничную войну ограниченными средствами: похищали и убивали людей, взрывали самолеты. Даже пресловутый Бен Ладен до некоторого момента относился к террористам традиционным. Но что по-настоящему вселяет ужас, так это применение террористами новых технологий. Примером может служить «Аум Сенрике», адепты которого распылили зарин в токийском метро, или хакеры, специализирующиеся на взломе компьютерных сетей банков, новостных служб и т. п. с целью воровства информации и дестабилизации их работы.

Границы

Некогда существовавшее разделение боя на морской, наземный и воздушный давно устарело. Современный бой — это взаимодействие всех родов войск. Так же весьма условны и национальные границы, если речь идет о новом виде терроризма — финансовом. В каких границах действуют Сорос и ему подобные, использующие мобильный капитал размером в $120 млрд, который перемещается из страны в страну, из региона в регион для совершения финансовых диверсий? Когда Merrill Lynch искусственно занижает рейтинги азиатских компаний, нанося прямой ущерб экономике целых регионов, — в чьей юрисдикции находится это действие? Чуть ниже авторы покажут, что это примеры ведения финансовой войны. И никаких границ на самом деле нет.

Цели

Нужно ставить достижимые цели. Главная ошибка американцев в Корее и во Вьетнаме и русских в Афганистане заключалась в том, что цели они перед собой ставили глобальные. В то время как следовало ставить локальные, добиваться которых нужно было всей имеющейся мощью. Это, кстати, уже учли американские стратеги: в Югославии, Афганистане и Ираке решались простые и понятные проблемы, и на реализацию поставленных целей была брошена вся мощь единственной оставшейся сверхдержавы.

Коктейль

Комбинирование средств было известно испокон веков. Длинные копья и круглые щиты обеспечивали защиту и нападение. Дон Кихот и Санчо Панса символизируют разделение обязанностей между генералом и солдатом, но одновременно и показывают мощь подобной комбинации. Александр Великий громил весь мир, используя новые варианты комбинаций пехоты и кавалерии. Шведский король Густав использовал комбинацию лучников и солдат с винтовками, так что стрелки прикрывали солдат, пока те перезаряжали оружие.

Именно в добавлении и комбинировании разных элементов лежит ключ к успеху. Таблица дает представление о разнообразных методах ведения боевых действий.

О комбинировании и нарушении границ

В современном мире страны имеют все меньше суверенитета и все больше зависят от международных и региональных организаций вроде Европейского союза, АСЕАН, ОПЕК, АПЕК, МВФ, Мирового банка, ВТО и самой крупной из них — ООН. Кроме них, есть огромное количество многонациональных и негосударственных образований, таких как транснациональные корпорации, торговые союзы, организации по защите окружающей среды, Олимпийский комитет, религиозные и террористические организации, группы хакеров и т. д. Эти структуры оказывают все большее влияние как на внешнюю, так и на внутреннюю политику стран.

Манипулируя описанными выше организациями, можно добиваться фантастических результатов. Показательна история с азиатским финансовым кризисом. Когда разразилась финансовая буря, Япония предложила создать стабилизационный Азиатский валютный фонд. США заблокировали это предложение и предложили другой план — через МВФ, где они являются главным акционером. Таким образом, азиатские страны были вынуждены принять политику, проводимую МВФ и США. В частности, МВФ продлил Южной Корее кредит в $57 млрд, за что Корея была вынуждена открыть свои рынки, это позволило американцам скупить по дешевке недооцененные на тот момент корейские предприятия. Фактически это вооруженное ограбление или завуалированная форма экономической оккупации. Однако участие легальных структур, вроде того же МВФ, придает тем событиям вид законности.

Если сопоставить разные методы, используемые американцами, видна общая схема: точечные атаки на азиатские рынки финансовых спекулянтов (Сорос); занижение рейтингов азиатских компаний монстрами вроде Moody’s, Standard & Poor’s и Morgan Stanley; тот факт, что директор Федеральной резервной системы США Алан Гринспэн проявил нешуточную активность, когда правительство Гонконга начало войну с финансовыми спекулянтами; исключения из правил, допускаемые Федеральным резервным банком США в отношении компаний, потерявших деньги в результате неудачных финансовых спекуляций. Список можно продолжать. Сопоставив факты, можно с уверенностью сказать, что мы имеем дело со скоординированными боевыми действиями нового рода. Хотя справедливости ради нужно отметить, что никаких доказательств подобной координации действий не существует, все это косвенные улики, которые, тем не менее, рисуют весьма зловещую картину.

Об акцентах

Исторически невоенные средства всегда считались вспомогательными по отношению к военным. Самый яркий пример — маршал Кутузов, который разорил полстраны и сжег столицу ради чисто военной победы над Наполеоном. Бомбардировки Дрездена и применение ядерного оружия в Японии — из той же серии малоосмысленных действий. Искусство современной войны заключается в разумном комбинировании военных и невоенных средств, однако главное — достижение победы любым способом.

Решение проблем только военным путем приводит часто к прямо противоположным результатам. 19 октября 1987 года корабли ВМФ США напали на иранскую нефтяную платформу в Персидском заливе. Как только новости достигли Нью-Йоркской фондовой биржи, они спровоцировали самый грандиозный в истории крах, известный как «черный понедельник». Результатом стали потери $560 млрд стоимости американских компаний. Это соответствует полной потере одной Франции. И с тех пор политики мало чему научились.

Китайская новая война

...Представим, что между двумя странами возникли неразрешимые противоречия. Одна из них, как было описано выше, готовится к войне, используя всю мощь современного оружия, разведывательных спутников, шпионов и т. п. Другая же в это время аккумулирует финансовые ресурсы, дестабилизирует обстановку на бирже во вражеской стране, распространяет слухи, наносит точечные невоенные удары по ключевым узлам противника — банкам, государственным объектам, коммуникациям, физически устраняет ключевые фигуры в экономическом и политическом секторе врага, контрабандой провозит и выбрасывает в оборот крупные суммы в валюте противника, заражает водоемы и т. д. Вспыхивает паника, общественные институты противника дестабилизированы, возникают массовые беспорядки, мародерство и прочие прелести войны. Только затем наносится демонстративный военный удар и формально объявляется война. Потерпевшей стороне ничего не остается, кроме как заключить мир на позорных условиях. Это новая война глазами китайских военных стратегов.

Свежие комментарии