Тайная сторона ленд-лиза

Кричали чайки, и в волнах суда качались

В свинцовой дымке от земли и до земли,

Еще вчера они с Рейкьявиком прощались,

Еще вчера они из Лондона ушли.

Была война, и не найти ценнее груза,

Что в трюмы был уложен сверху вниз,

И на полях фронтов Советского Союза

Узнали слово новое — «ленд-лиз».

А. С. Целлер

В свинцовой дымке от земли и до земли,

Еще вчера они с Рейкьявиком прощались,

Еще вчера они из Лондона ушли.

Была война, и не найти ценнее груза,

Что в трюмы был уложен сверху вниз,

И на полях фронтов Советского Союза

Узнали слово новое — «ленд-лиз».

А. С. Целлер

В жизни любые ценности относительны. Если груз считался ценным для отправителя, это еще не означает, что он представлял большую ценность для получателя.

Согласитесь, весьма необычный взгляд на роль и значение ленд-лиза в Великой Отечественной.

В материале приводятся малоизвестные факты о событиях того времени.

Подписание последнего Оттавского протокола (апрель 1945 г.), в котором регулировались вопросы поставок в СССР, сопровождалось несколькими скандалами. Американская сторона выражала недоумение по поводу того, каким образом советская сторона распоряжается полученными от союзников «ценными грузами».

Так, американцы по своим каналам установили, что из 50 судовых дизелей, поставленных в рамках одного из заказов, лишь три были установлены на строящиеся советские корабли. Остальные просто ржавели на складах.

Тысячи тонн поставленного ранее оборудования для нефтеперерабатывающего и шинного заводов также находились в нераспакованном виде.

Представители США требовали впредь более тщательного обоснования новых заявок на высокотехнологичное оборудование. Все заявки должны были сопровождаться документальным подтверждением о состоянии той или иной отрасли советской промышленности.

Но бюрократия была Союзу не в новинку. Нашим представителям не составляло труда предоставить любые нужные отчеты и формуляры за любой выбранный период времени. И отчитаться за любую проделанную работу. В итоге за годы войны СССР «обосновал» необходимость получения 7784 шт. судовых двигателей!

Стоит ли пояснять, что отечественная отрасль судостроения в годы войны находилась в стагнации. Число построенных (достроенных из довоенных заделов) боевых кораблей основных классов составило всего 70 единиц. А количество построенных судов и катеров исчислялось лишь несколькими сотнями.

Для чего заказывали свыше 7000 двигателей? Дизелей и моторов именно того класса, которые были так необходимы самим американцам для оснащения ими десантных кораблей и самоходных средств для высадки с моря.

В таблицах поставок встречаются какие-то невероятные цифры. Сотни тысяч тонн взрывчатых веществ. Миллионы тонн химикатов. 800 тысяч тонн цветных металлов. 1,6 млн. километров телеграфного кабеля...

Колоссальные объемы помощи!

Как будто речь о стране, которая до этого вообще ничего не производила. И не имела в предвоенные годы крупнейшей и одной из наиболее технически оснащенных армий в мире.

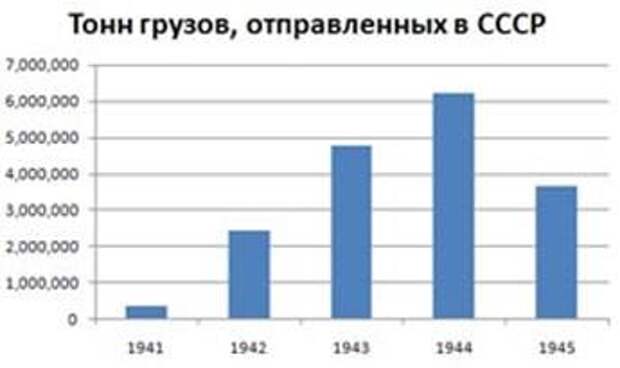

Основной объем этих поставок пришелся не на тяжелейший период 1941-1942 гг., когда действительно могла возникнуть угроза нехватки всего из-за потери мощностей и предприятий в западный районах страны. Нет! Основные поставки по ленд-лизу — это 1944-1945 гг., когда эвакуированная промышленность была на пике мощности, а советские труженики тыла ставили трудовые рекорды.

Как же сражались без ленд-лизовской взрывчатки и алюминия в начале войны, ломая хребет вермахту под Сталинградом? И зачем СССР понадобилось столько военного снаряжения под самый конец?

Эти вопросы требуют пояснений.

Спустя полвека историки либерального толка напишут, что «поставки по отдельным категориям в сотни процентов превышали показатели советского производства в годы войны». В таких условиях без ленд-лиза было, конечно, не победить.

Но кто-то задумывался над тем, использовалась ли данная помощь непосредственно для войны с Германией?

Прибывшая в Архангельск американская делегация была поражена, увидев применение ленд-лизовского алюминия «в качестве настилов для причалов и товарных складов».

Всего из-за рубежа было поставлено 300 тысяч тонн «крылатого металла», так необходимого авиационной промышленности! Еще примерно столько же было произведено в самом СССР.

Советские авиационные заводы как выпускали самолеты с деревянной обшивкой, так и продолжали их выпускать до конца войны. Достаточно очевидно, что отечественный авиапром физически не мог переработать и использовать по назначению такие объемы легких металлов.

Для примера — самый совершенный Ла-7: силовой набор фюзеляжа — из сосны, обшивка крыла и фюзеляжа — из березового шпона.

В источниках подобное обращение с ценными материалами списывают на беспорядок военного времени и халатное отношение советской стороны. Несомненно, все так и было. Для страны с жесткой плановой экономикой военного времени. Которая в кратчайшие сроки смогла провести уникальную операцию по эвакуации тысяч предприятий и развернуть их на новом месте в прежнем виде.

Вы можете представить, чтобы в таких условиях могли «просто забыть» про нефтеперерабатывающий завод или сваленные на причалах горы алюминия?

Или Советский Союз параллельно решал еще одну, никому неизвестную задачу…

Чем больше алюминия скапливается на наших причалах, тем меньше вы построите «Мустангов» и «Крепостей»!

Аналогично было с тысячами судовых дизелей и моторов «для строящихся в Советском Союзе торпедных катеров». Чем больше у нас скапливается ржавеющих моторов, тем меньше будет построено десантных средств (LCM, LCU) для Военно-морских сил США.

Кто в 1945 году мог дать гарантию, что эти средства потом не будут использованы союзниками для высадки, например, в Крыму?

Зри на сто шагов вперед! У высшего руководства СССР не возникало ни малейших сомнений о том, насколько плохо будут складываться отношения с союзниками после победы над Германией.

Даже победа в её принятом виде находилась под вопросом. Англосаксы могли наскоро договориться со своими бедными родственниками-германцами и заключить с ними сепаратный мир. Данная угроза стала еще более очевидной со смертью Ф. Рузвельта 12 апреля 1945 года.

Как уже было указано, основная доля ленд-лиза пришлась на время, когда исход войны стал очевиден. Значительная доля поставленного оборудования и материалов просто не успевала быть использованной в борьбе с Третьим рейхом.

Гении советской дипломатии сделали все возможное (и невозможное!) в интересах своей страны. В условиях стремительного ухудшения отношений они продолжали «пробивать» необходимые заявки на наиболее выгодных условиях. Стремясь по возможности сократить поставки уже ставшего ненужным военного снаряжения, постепенно смещая фокус в сторону гражданского оборудования. Все это мотивировалось необходимостью вступления СССР в войну с Японией и продолжения боевых действий в течение последующих 18 месяцев.

Весной 45-го наши заокеанские партнеры все же понемногу прозрели. Американцы наотрез отказались предоставлять в рамках закона о ленд-лизе технологическое оборудование, рассчитанное на многолетний срок эксплуатации в народном хозяйстве. Линии по производству пищевых продуктов, энергетическое, металлургическое, стеклодувное и химическое оборудование с апреля 1945 года предоставлялось только в кредит. За настоящее золото.

Далеко не все ценные грузы были «забыты» или «утилизированы» с целью недопущения их использования в интересах вооруженных сил и экономики США

Некоторые представляли особую ценность. Их тщательно берегли на случай использования в грядущей войне с бывшими союзниками.

Достаточно известный факт: ни один из поставленных 2397 истребителей «Кингкобра», ни один из 1200 «Спитфайров» поздней модификации IX не попал на Восточный фронт. Пилоты люфтваффе в единичных случаях упоминали в своих рапортах встречи с «Королевскими кобрами», но это можно списать на неразбериху и естественное напряжение боя. По сути, ничем не подтвержденные легенды.

Если высотные «Спитфайры» все же были зачислены в состав системы ПВО Москвы (по состоянию на 1944 — глубокий тыл), то мощнейшие «Кингкобры» изначально поставлялись с условиями, исключающими их применение на Восточном фронте. Только для участия в войне с Японией.

Но у советской стороны имелись и другие соображения на этот счет. Истребители не собирались использовать ни против люфтваффе, ни на Дальнем востоке. Их берегли для особого дня. Благодаря своему мощному вооружению и высотным характеристикам Bell P-63 Kingcobra являлась в то время единственным типом авиатехники в составе советских ВВС, способным перехватить B-29.

Забирай у англосаксов все и не давай ничего взамен!

Представленная гипотеза о тайной стороне поставок в СССР по ленд-лизу нуждается в дополнении фактами.

Но перечисленных моментов уже достаточно, чтобы сделать однозначный вывод. Оценки значения ленд-лиза, сделанные лишь на основе соотношения объема поставленных грузов к собственному советскому производству в той или иной категории являются некорректными.

Значительная доля прибывшего к нам оборудования, снаряжения и материалов не была использована по назначению в ходе Великой Отечественной войны. В лучшем случае эти поставки нашли применение при восстановлении СССР в послевоенное время.

В некоторых случаях (на самом деле можно говорить о массовых случаях) поставленные грузы были «забыты на складах» или использовались весьма непривычным и интересным образом. Ставившим под сомнение их реальную полезность для Советской Армии и народного хозяйства.

Наконец, в источниках упоминается о торговле ленд-лизовской помощью. Речь не о внутреннем «чёрном рынке», хотя и этот момент существовал с первого дня программы. Американцы были особенно возмущены тем, что СССР тайно перепродавал поставленные ему материалы и оборудование в третьи страны мира.

Что касается основного тезиса (выжимать все возможное из союзников), то автор не решается делать выводы о приоритетах данной задачи. Было ли это четко проработанной концепций или всего лишь побочным эффектом от программы ленд-лиза, еще предстоит выяснить историкам.

Интереснейшая тема!

Мы с вами не вправе выставлять какие-либо моральные оценки. Ничего личного. Это вопросы выживания страны и наций, её населяющих, в жесточайших условиях борьбы за свое место в мире.

Логика государства отличается от понятий о благородстве на бытовом уровне. Поэтому относитесь ко всему спокойнее.

Ничего не мешает сказать слова благодарности американцам, согласившимся поставлять ценную помощь (без малейшего сарказма!) на приемлемых для советской стороны условиях.

Само значение ленд-лиза в борьбе с фашизмом было значительным, но никак не решающим. И это не должно быть поводом для каких-либо спекуляций насчет вклада союзников в нашу Победу.

Факты взяты из книги «Ленд-лиз. Сделка века». Автор — Наталья Бутенина. Анализ и комментарии к тем или иным событиям — личное мнение автора данной статьи

Легенды и мифы Великой Отечественной. Самолеты начального периода

Необходимое предисловие.

Скоро с той или иной степенью вероятности страна попробует отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

У нас есть в этом плане определенное преимущество, мы все здесь собираемся виртуально, и никто нам не сможет помешать это сделать.

Прежде всего: артподготовка уже началась. И в Сети, и на экранах ТВ начали появляться «экспертные мнения» людей, простите, не от пулемета, которые начали рассказывать о том, «как оно все было».

Все вываливаемое можно воспринимать двояко. Но основной лейтмотив прост, как фугас: у немцев техники было мало, но они умели воевать, у нас техники и людей было очень много, воевать не умели. Ссылки, доводы – в ассортименте.

Почему двояко? Да все просто. У нас без перекосов никак. И если в советские времена нам рассказывали о «танковых армадах» гитлеровцев и ордах пикировщиков над головами, то сейчас перекос идет в иную сторону. Да, как «трупами завалили».

Истина, она всегда посередине.

Моя цель тоже весьма проста. Показать ТУ самую версию, которая максимально может оказаться близкой к истине.

Мы с вами уже разобрали по буквам и пришли в свое время к выводу, что ЛаГГ-3 не был летающим гробом, и МиГ-3 не был таким уж слабовооруженным самолетом. К обоюдному удовольствию истинных ценителей истории и злобному пыхтению всех «мы-знаем-трупами-Сталин-завалил».

Продолжаем, уважаемые?

О чем я хотел начать разговор? Естественно, о самолетах!

Толкнул на это меня Георгий Константинович Жуков, человек мною весьма уважаемый, к словам его надо относиться с вниманием, но не аксиомально. Почему? Да потому, что Жукову писать помогали. Кто-то от души, а кто-то цензурно душил и вымарывал.

Мне просто дико повезло, в моем распоряжении знаменитая «десятка», переиздание №10 «Воспоминаний и размышлений», 1990 года, максимальнейше приближенное к оригиналу.

И начну я с цитаты маршала Победы.

«По уточненным архивным данным, с 1 января 1939 года по 22 июня 1941 года Красная Армия получила от промышленности 17745 боевых самолетов, из них 3719 самолетов новых типов... истребители Як-1, МиГ-3, ЛаГГ-3, штурмовик Ил-2, пикирующий бомбардировщик Пе-2 и многие другие — всего около двадцати типов».

Специалисты и фанаты, вам тоже захотелось крикнуть «Стоп!»? Да, мне тоже.

Начну с «около двадцати типов» новых самолетов. Увы, но думаю, что здесь Жукова слегка подставили помощники. Двадцать или около того новых типов – я точно могу сказать, что такую серию наша чахлая авиационная промышленность просто не смогла бы осилить.

Реальной проблемой было начало выпуска любого самолета, а уж двигатели к ним… Впрочем, о двигателях мы поговорим чуть ниже.

Но реально что у нас нового было?

Як-1, МиГ-3, ЛаГГ-3, Су-2, Пе-2, Ил-2, Ер-2, Ар-2, ТБ-7. Причем, ТБ-7/Пе-8 весьма условно, поскольку вымучивали их по штучке в Казани и вымучили меньше сотни. Ну и с Ер-2 и Ар-2 тоже нельзя сказать, что надорвались. 450 и 200 штук соответственно.

Да, можно было бы ради справедливости добавить Як-2 (ок. 100 шт) и Як-4 (менее 100 шт). Но мелкосерийность этих самолетов просто не дает права говорить, что они реально могли оказать хоть какое-то влияние на ход войны.

Не вижу 20 моделей. И вы не видите.

Есть, правда, мысль о том, что в «новые» записали модификации. Тут да, есть где разгуляться. И-16 с М-62, И-16 с М-63, И-153 с М-63, Су-2 с М-88.

Нет, соглашусь с теми, кто скажет, что И-16 с М-63 был вполне себе. Летчики отзывались очень положительно, это так. И в 1942 его даже снова хотели ставить на поток. Но огромное такое НО: это был устаревший самолет по всем показателям, кроме, пожалуй, маневренности. И тягаться с новыми Bf.109F он просто был не в состоянии. Там разница в скорости достигала почти 100 км/ч, так что ловить было просто нечего.

Как-то 3 719 новых самолетов Жукова не рисуются. Нет, набрать «по амбарам и сусекам» можно, записав в новые все самолеты, что я перечислил выше. Другой вопрос, стали они от этого новыми и грозными? Сомневаюсь.

Зато полное раздолье для желающих показать, как мы не умели воевать.

Потому, когда в других источниках, пусть и менее громкозвучащих, я вижу цифру в 1500 новых самолетов – вот тут да, верю.

Кроме того, снова возникает цифра 1500 в том случае, когда говорится о количестве самолетов на линии соприкосновения в противником. То есть, в западных округах.

Однако, не стоит забывать, что самолеты поступали не только в полки, но и в учебные центры для переучивания летчиков. Да, не очень много, но рисуется цифра в 10-15% от общего числа. Кроме того, переучивание – это постоянные аварии, ремонты и потребность в новых самолетах.

Между тем, в центре и на Дальнем Востоке летчиков тоже надо было переучивать на новую технику.

Теперь еще о количестве.

Да, за 2,5 года наша промышленность выпустила более 17 тысяч самолетов всех типов. И, не исключено (чуть ниже), что все они попали в части и соединения.

Уйма? Да, соглашусь.

Однако не будем забывать о расходе.

Во-первых, самолеты били (нещадно) при обучении/переобучении молодые (и не только) летчики. Об этом оставлено достаточно много мемуаров, и тех, кто бил, и тех, кто актировал.

Во-вторых, не забываем, что перед самым началом указанного периода был конфликт на о. Хасан и гражданская война в Испании. Потери были, надо было их компенсировать.

Далее у нас еще Халхин-Гол и война с Финляндией. Где тоже имели место быть потери.

Плюс планомерное списание старых самолетов (И-5, Р-5, И-15 и так далее).

В итоге возникает закономерное сомнение: а насколько правильно и честно принимать эту цифру? Очевидно, что она очень сомнительна. 17 с лишним тысяч изготовленных самолетов – это еще не значит, что все они стояли ровными рядами на «мирно спящих» аэродромах и ждали, пока по ним отбомбят немцы. Совершенно не значит.

Есть у меня претензии и цифре «1500 самолетов новых типов» в прифронтовых округах. Жуков дает эту цифру у себя (на странице 346, кому интересно), более того, дает ссылку на «Историю Второй мировой войны 1939-1945 гг.», но если кто-то дотошный пойдет искать дальше, откуда взялась цифра, то начинается детектив.

Вообще труд «История Второй Мировой войны» писался не один год и был закончен только в 1982 году. Стартовав с четырехтомника, в итоге это было издание в 12-ти томах.

Так вот, эта цифра, которую приводит и Жуков, взята в такой работе, как «Документы и материалы Института Военной Истории МО СССР». Есть в работе (естественно) указание на фонд, опись, дело, указаны страницы.

Все портит официальная справка о том, что 13 апреля 1990 года документ был уничтожен по прямому указанию нашего главного военного историка, начальника Института военной истории, Дмитрия Волкогонова.

С какой целью Волкогонов приказал уничтожить ряд документов, сегодня сказать сложно.

Лично мое мнение – дабы подтвердить тот миф, что у нас было огромное количество самолетов на 22.06.1941. Иного объяснения, простите, не имею.

Впрочем, о роли Дмитрия Волкогонова в «сохранении» исторического наследия Великой Отечественной войны написано уже столько, что повторяться просто нет желания. Да и спроса с товарища генерал-полковника, увы, с 1995 года нет.

Как нет и подтверждения или опровержения того, сколько все-таки самолетов реально было в распоряжении ВВС РККА.

Отдельный вопрос – как вообще определили, сколько самолетов было в ВВС РККА на начало войны?

Расхожая таблица, которую опубликовали сразу несколько авторитетных изданий, и на которую опирались многие авторы исторических материалов и исследований. Даже в школьные учебники истории попала.

У нас, как видите, почти 11 тысяч самолетов, у немцев – почти 5 тысяч. Не захочешь, задумаешься. Понятно, конечно, что если немецкие все как один Ме.109 последних модификаций, а у нас И-15, И-153 и «только» 1500 новых – нам было бы трудно.

Хотя если вдруг поверить мемуарам летчиков, кто умел летать – тот «мессера» и на «ишачке» брал не сильно потея. И таких у нас было много.

Знаете, можно, конечно, говорить о том, что «немецкие асы были круче ветра», но… Но разве не они огребали от наших в Испании? Да, немцы хорошо прошлись по Европе, но, простите, Польша – это могучая авиадержава? Франция… Ну да, Франция. Но Францию поломали на земле. И с британцами неплохо так схлестнулись, но разве победили? Нет, «Битва за Британию» осталась за британскими летчиками.

Вопрос тот еще насчет непобедимости немецких асов. Точнее, очень большие сомнения. Да, я поддерживаю тех, кто считает, что все их сотенные счета – фикция и брехня.

Наши тоже не кукурузу опыляли. Да, в Испании были немногие, но с японцами и финнами повоевали. Так что если и были наши с меньшим боевым опытом – то ненамного.

И вот сама цифра самолетов на 22.06 тоже вызывает сомнения своим колебанием, хотя, как раз колебание-то вполне нормальное. От 9 576 до 10 743. Спросите, почему нормально? Да просто все. разные источники пользовались разными цифрами.

Секрет прост: одни авторы пользовались цифрой самолетов, принятых военной приемкой, другие – принятых частями. Разница? Разница есть. Как между спущенным на воду кораблем и вступившим в строй.

Между приемкой самолета военпредом на заводе и фактической поставкой самолета в часть разница большая. И по факту, и по времени.

Самолет, который облетал военный летчик-испытатель и на который после испытаний оформили все финансовые документы для расчета с заводом, уже фактически принадлежит ВВС. Но он все еще находится на заводе.

А вот когда его перегонят на аэродром части, или, что еще сложнее, разберут, упакуют, привезут по железной дороге, выгрузят, снова соберут, еще раз проверят и облетают – вот тогда он и становится принятым частью и поставленным в строй.

Учитывая наши расстояния и возможности нашей транспортной сети в 30-40-х годах прошлого века, времени могло пройти сколько угодно много.

Плюс еще до самолета должна была добраться заводская бригада, чтобы собрать его и передать летчикам. Кому-то везло, и бригады ехали вместе с эшелоном, везущим самолеты, а кому-то нет, самолеты прибывали в ящиках и ждали, пока освободятся и приедут заводчане.

У Покрышкина это описано.

Потому-то цифры несколько разнятся, все зависит от того, на какой момент взята информация и из какого источника. Есть цифры, которые даются на 30 июня. Конец месяца – нормально, конец полугодия тоже ничего так.

Однако вот они, нюансы: уже в июле на фронт прибыли срочно сформированные два авиаполка особого назначения, вооруженные истребителями МиГ-3 (командиры – летчики-испытатели С. Супрун и П. Стефановский), полк пикирующих бомбардировщиков на Пе-2 (командир – летчик-испытатель А. Кабанов), штурмовой авиаполк на Ил-2 (командир — И. Малышев).

Поняли, да? Самолеты из июньского (а какого еще!) плана попали на фронт в июле. Где и как они были учтены? В июньском плане, правильно. Но на фронт они попали уже после того, как были учтены, как ожидавшие 22.06. Но на самом деле это было не так.

Четыре полка – это солидно. И это только полки, которые были сформированы из опытных летчиков-испытателей. А как было на самом деле, мы уже и не узнаем. Но факт, что многие пишущие про расклад сил на 22.06 явно пренебрегли тем, что все данные по количеству самолетов относились к концу полугодия 1941 г., т.е. к 30 июня, а не к 22 июня 1941г., когда началась война. И использовали теоретические выкладки по количеству самолетов.

Ну согласитесь, 4 полка, ушедшие на фронт 30 июня, реально не могут учитываться на 22.06.

Как не могли учитываться находившиеся на заводах 1-го Главного Управления НКАП на 24 июня 1941 г. минимум 449 боевых самолетов. Хотя, по другим сведениям, эта цифра еще больше: 690 боевых самолетов Пе-2, Ил-2, Ер-2, МиГ-3, ЛаГГ-3, Як-1, Су-2 принятых военными представителями, но не отправленных в части.

И там было:

— 155 самолетов МиГ-3 на заводе № 1.

— 240 самолетов ЛаГГ-3 на заводах 21, 23, 31.

— 74 самолета Як-1 на заводе № 292.

— 98 единиц Ил-2 на заводе № 18.

И именно на эти самолеты сажали летчиков спешно формируемых ополченческие авиаполки особого назначения из летчиков-испытателей и руководящего инженерно-технического состава НИИ ВВС КА, военной приемки, инструкторов ВВС, академий, частично заводских летчиков-испытателей и техников.

Это были летчики вышей квалификации, которые будучи вооружены новейшей техникой, не могли не оказать реального сопротивления врагу. Но об этом будет совершенно другая история.

Ну согласитесь, что все-таки нелепо считать эти самолеты «в строю» на 22.06.1941 года.

И если их 1500 условных самолетов новых конструкций отминусовать от того, что не попало в части, то картина наблюдается не совсем-то и радужная. Ибо калькулятор говорит, что 1500-690=810 самолетов.

Нет, тоже реально хорошая цифра, но… 100 Як-2, 100 Як-4, 50 ТБ-7 и так далее. Реально же самолеты новых конструкций (что подтверждают те же Покрышкин, Голодников и многие другие) просто не дошли до частей и были «в строю» только на бумаге.

В шеститомном издании истории Великой Отечественной войны, в первом томе приводятся цифры:

В первой половине 1941 года промышленность дала:

— истребителей нового типа МиГ-3, ЛаГГ-3 и Як-1 – 1946;

— бомбардировщиков Пе-2 – 458;

— штурмовиков Ил-2 -249.

— истребителей нового типа МиГ-3, ЛаГГ-3 и Як-1 – 1946;

— бомбардировщиков Пе-2 – 458;

— штурмовиков Ил-2 -249.

Складываем, получаем 2 653 самолета. Сходится. Читая дальше, можно найти весьма важную ремарку о том, что «часть новых машин лишь начинала поступать на вооружение с заводов».

Итак, в первой половине 1941 года, из 2 653 самолетов часть была отправлена в части, а часть только планировалась к поставке. Очень логично, именно из неотправленных машин были укомплектованы 4 авиаполка в июле. Авиаполк – это около 40 самолетов. Можно сказать, что 160 самолетов, не оказавшихся на 22.06 в частях, мы уже нашли.

Таким образом, из 2653 самолетов нового типа, принятых военпредами в 1-й половине 1941 года, только часть поступила на вооружение в строй.

Какая же часть из этих самолетов была фактически поставлена в строевые части ВВС?

Ответ можно довольно просто найти в той части Управления ВВС, которое занималось переподготовкой летного состава. Оно называлось «Управление формирования, комплектования и боевой подготовки ВВС Красной Армии», и в его компетенцию которого как раз входило ведение учета фактической поставки самолетов строевым частям.

В период войны это управление называлось Главным Управлением обучения, формирования и боевой подготовки ВВС КА. Его возглавлял первый заместитель командующего ВВС КА генерал-полковник авиации А.В. Никитин.

Из документов этого Управления можно извлечь следующее:

Всего в строевых частях советских ВВС к началу войны было 706 боевых самолетов нового типа, на которых переучено 1354 летчика. Процесс переподготовки шел согласно утвержденных расписаний.

Можно было узнать, что части ВВС КА на момент начала войны имели:

— истребителей МиГ-3 – 407 и 686 подготовленных летчиков;

— истребителей Як-1 — 142 и 156 летчиков;

— истребителей ЛаГГ-3 — 29 и 90 летчиков;

— бомбардировщиков Пе-2 — 128 и 362 летчика.

Данных по Ил-2 не имеется, соответственно, самолетов не было.

И вот началась конкретика. Из 1540 якобы «строевых» самолетов осталось даже не 810, как я насчитал раньше, а 706. Но это на все ВВС КА, а это, простите, еще центр страны и Дальний Восток тоже.

Конкретно в ВВС Западных приграничных округов было 304 истребителя и 73 Пе-2, всего 377 самолетов нового типа.

И получается, что в строевых частях ВВС КА к началу войны боевых самолетов нового типа было не 2 739 единиц, как «официально» принято считать, а 706, что почти в 4 раза меньше.

Соответственно, в пяти Западных пограничных округах их было всего 377, а не 1 540, как также «официально» считается, то есть тоже в 4 раза меньше.

В целом, на мой взгляд, картина более-менее понятная. Осталось задать самый последний вопрос: зачем и кому это было надо, такое искажение картины на самом высоком уровне?

То, что это была не отсебятина, факт. Я прекрасно помню эти цифры, еще со школы. Рассказы о том, что у Люфтваффе все самолеты были супер (хорошо, даже если и так, легче не становится), а у нас было барахло, на котором воевать было просто нереально.

Зачем тогда завышать цифры, рассказывая о якобы небольшом количестве самолетов новых марок, заведомо преувеличивая в 4 раза?

Странная ситуация, которая требует отдельного осмысления, не находите?

Вообще мы уже привыкли, что, скажем так, заслуги немцев несколько преувеличены теми, кто от них получал. «Тирпитц» и «Бисмарк» были такие суперлинкоры, что «Кинг Джордж 5» и «Ямато» рядом с ними – угольные баржи.

«Тигр» и «Фердинанд» — ну просто ужас. Лучшее, что могло быть, непобедимые и неубиваемые. То, что первых выпустили 1355, а вторых и вовсе 91 штуку, никого не волнует.

Про 190-й «Фокке-Вульф» вообще молчу. Британцев почитать – ну зверь, а не самолет. Как его наши сбивали, не понимаю.

И так во всем.

Что же касается 22.06, то тут все сложнее. Не было у Люфтваффе сплошь и рядом современных самолетов. Там на таком хламе летали сами немцы, ну что, «Штука» — это был современный самолет? Не смешите. «Хейнкель-51»? Плюс все, что они там с Европы пособрали…

Возможно, у читающих появятся свои версии, с удовольствием ознакомлюсь.

Мне вот не совсем понятно, зачем надо было преувеличивать цифры новых моделей самолетов. То ли просто безалаберное отношение к вопросу (у нас возможно), то ли какой-то злой умысел.

Если показывать, что у нас немецких асов на современных самолетах встречали сплошь и рядом И-15 и И-16 – так оно так и было. Как видите, самолетов нового поколения было реально совсем ничего.

Если решили показать, что германская военная машина была настолько крута, что ей перемолоть полторы тысячи новых самолетов раз плюнуть – ну да, возможно. У нас было много генералов и маршалов, которым просто необходимо было показать, что враг был не просто силен, а чуть ли непобедим. Оправдывая этим собственную трусость и глупость.

А возможно, истина где-то посередине. И возможно, что все версии имеют право на жизнь. Мы имеем право строить догадки, потому что никогда уже не узнаем, кто и зачем подсунул Жукову не совсем корректные цифры, зачем Волкогонов уничтожал архивы и так далее.

И чем дальше от 1941 года, тем все сложнее будет узнавать правду. Но мы все же постараемся.

Источники:

Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. Т. 1. С. 339-346.

История Второй мировой войны 1939-1945 гг. Т. 4. С. 25-26.

1941 год: опыт планирования и применения военно-воздушных сил, уроки и выводы.

Свежие комментарии