Интересные заметки о недавнем прошлом

Может показаться, что это фото какой-нибудь Франции, но нет, это Всероссийская художественно-промышленная выставка 1896 года в Нижнем Новгороде.

XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка была финансирована императором Николаем II и проходила с 28 мая (9 июня) по 1 (13) октября 1896 года в Нижнем Новгороде, в районе Кунавино, где сейчас расположен Парк им.

Для детального осмотра выставки, общей площадью около 25 000 квадратных саженей, требовалось не менее недели. Количество посетителей составило примерно один миллион человек. Место для выставки было выбрано на левом берегу реки Оки, между главной линией Московской-Нижегородской железной дороги и лесом графа Шувалова, почти рядом с ярмаркой. Она занимала около 84 га. Для уменьшения строительных расходов из Москвы в Нижний Новгород было перенесено центральное здание, оставшееся после всероссийской выставки 1882 года.

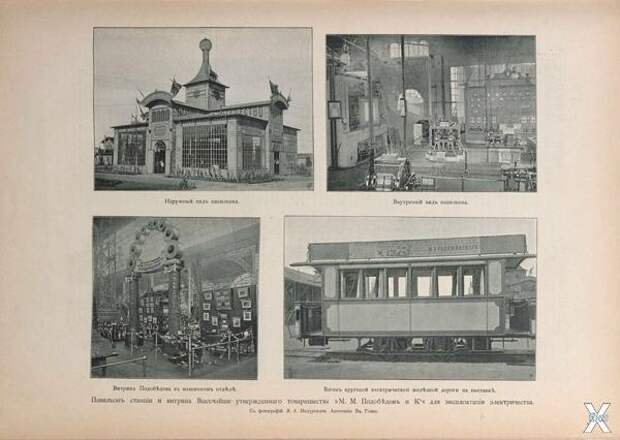

Моё внимание в этой цитате привлекают две вещи. Во-первых, электротрамвай. Якобы он первый. Но о этом в другой раз. Во-вторых, это то, что из Москвы якобы транспортировали целое здание в Нижний Новгород. Сегодня наши депутаты в космическом двадцать первом веке только переименовывают улицу массу времени и с большой тратой бюджета. А тут целое здание. По кирпичикам разбирали? Или это металлоконструкция?

В те времена металлоздания не на сварке стояли, не на болтах, а на заклепках, технологию которых официальная история умалчивает. То есть разобрать их — это целая проблема! И как это экономит средства? А как транспортировали — на бричках с лошадьми? Ведь в то время, как нас заверяют, люди немытыми были и в лаптях! А тут такие громадины таскают туда-сюда. Да ещё здания такой красоты!

Обратите внимание на здание, которое называется «Павильон художественного отдела»:

Вазы. Многие полагают, что это не просто декорация. К примеру, сторонник официальной истории Сергей Игнатенко называет эти вазы «урнами для праха усопших». А вот альтернативщики предполагают, что данные вазы несли элемент технический и связанный с атмосферным электричеством. Кстати, это к вопросу о том, на каком электричестве ездили трамваи в Нижнем Новгороде. Как бы там ни было, точно такие же вазы видны на многих античных шедеврах по всему миру, что наталкивает на многие мысли. К примеру, это подтверждает концепцию о едином стандарте и единой планете.

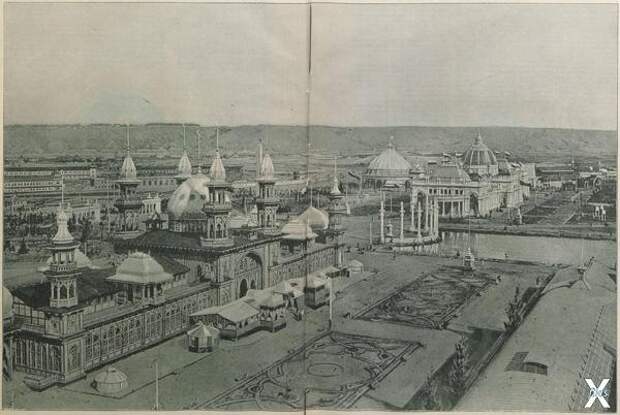

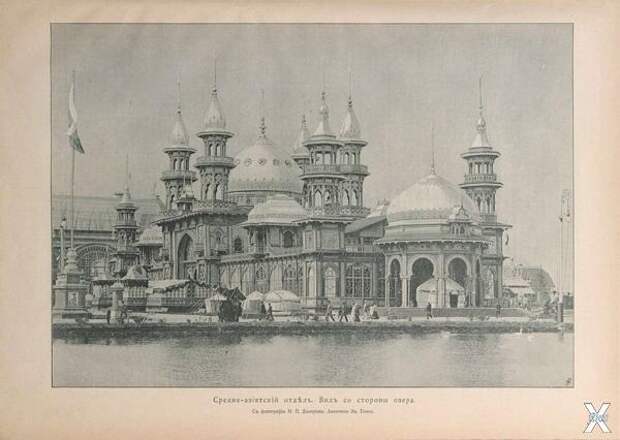

А эта фотография называется «Общий вид на среднеазиатский и художественный отделы»:

На эту фотографию справедливо люди реагируют вопросом: «Где деревья?»

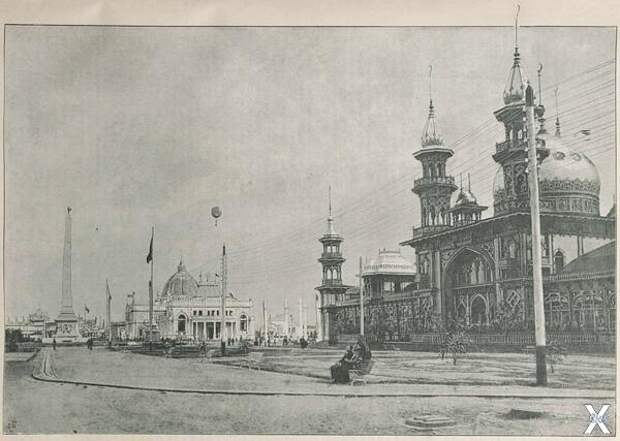

Подпись под следующей фотографией — «Средне-азиатский отдел, вид с севера»:

Обратили внимание на провода? Сразу вспоминаются скептики, твердящие, что электричества нигде не было.

А это, наверное, холопский сарай, где темнота безпросветная кувалдами выстукивала рельсы для первого трамвая.

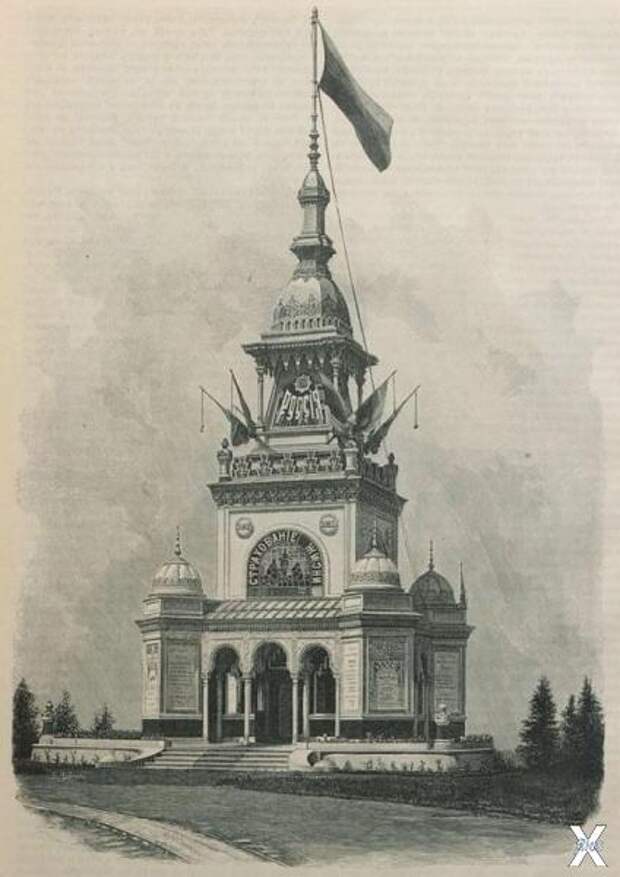

Павильон страхового общества — «Россия»:

Представили безграмотных крестьян, как они это высотное здание строили, не имея ни капли представления о науке и технологиях?

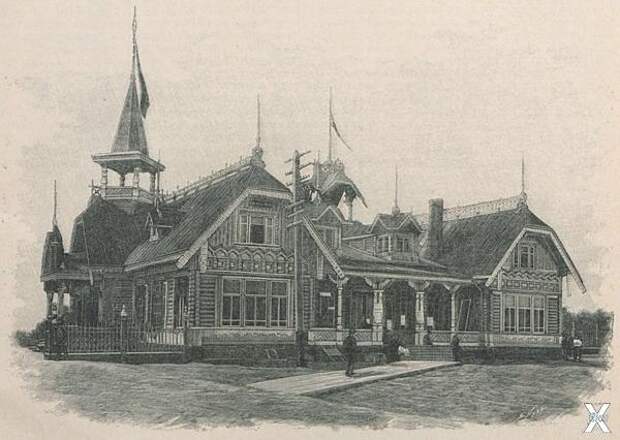

А вот такие здания, как любят кричать приверженцы официальной версии, строили одними топорами! Мы разобрались по мельницам, что пилорамы были и заводы. Была шикарная промышленность. Были трамваи, в которых детали все заводские: от проволоки изолированной до простого подшипника; от колёс шаблонных до кузова. Была такая тонкая вещь, как карманные часы. А тут с дуру мужики вдруг решили: «Давайте-ка сделаем себе жизнь веселее и всю красоту наведём одним топором?» Искать логики у верующих в псалмы официальной истории — занятие безсмысленное.

Чудом сохранившийся старинный корабль «Волхов»

Подкинули статью, которую сохранил, а вот ссылки, к сожалению, нет, так как ВК у меня на анимайзере, который их искажает. Так что нижеизложенная статья не авторская, но вполне заслуживающая внимания. Также оговорюсь, что мы не поддерживаем как идеализм Николая Второго, так и любой идеализм партийных, религиозных и атеистических векторов, любой идеализм любого государя любого вымышленного государства от нашего времени и века три в прошлое. Но в целом посыл автора считаю верным. Что это, как думаете?

А это, господа, старейший на действительной военной службе корабль. Старейший в мире! Когда же и кем был сделан этот корабль? А то в мире много морских держав. Ну, ладно, по фото уже понятно, что это наш корабль «Коммуна» (на самом деле «Волхов»). Этому кораблю уже 102 года. Да-да, сделан он был при царе-дураке-слабаке в клятой-загнивающей-империи на Путиловском заводе. Это был первый русский военный корабль-катамаран, а также первый спасатель подводных лодок. Все сто два года корабль пахал для России, участвовал и в ПМВ, и в ВОВ, даже в учениях «Кавказ-2016». Вы о нём что-либо знаете? Нет? Конечно нет — это же наследие клятого загнившего царского режима! Никак догнить не может.

Кстати, о гниении:

Стоит отметить, что при изготовлении корпуса судна применялась особая вязкая ковкая корабельная сталь, секрет изготовления которой ныне утерян. Состояние корпуса «Коммуны», изготовленного из путиловской стали, и по сей день остаётся почти идеальным — ржавеют и превращаются в труху железные конструкции, установленные на катамаране уже в более позднее время. Это всё, что необходимо знать об отсталом царизме и о неумытой Россиюшке с сохой, о чём так любят заявлять личности с промытыми мозгами. Великий корабль, переживший и налёты в ВОВ, и разграбление в 80-х (корабль чуть не погиб тогда, но был спасён усилиями капитана Леонида Александровича Балюкова). К счастью, царский корабль всё перенёс с честью. За свою жизнь он выполнил многие десятки спасательных операций, с него погружались подводные аппараты на рекордные глубины. Сейчас он оснащен современной английской подлодкой-роботом. А ведь сто лет назад его отправляла в путь княжна Мария Николаевна, дочь царя, разбив традиционную бутылку шампанского.

И снова задаюсь вопросом: почему мы ничего не знаем о таких уникальных кораблях и таких поразительных достижениях Российской империи? Советские патриоты очень любят хныкать о волне «монархической пропаганды». Да она ещё и не начиналась. Увы, РФ как была советским государством, так пока и осталась. Вот когда вернут настоящее имя «Волхов» этому великому кораблю, когда о нём будет знать каждый школьник, тогда и можно будет говорить, что началась там некая историческая преемственность. Ну, а у меня теперь новый повод посетить Севастополь.

Спасибо Вам, Мария Николаевна, а отцу Вашему тем более...

=0=0=

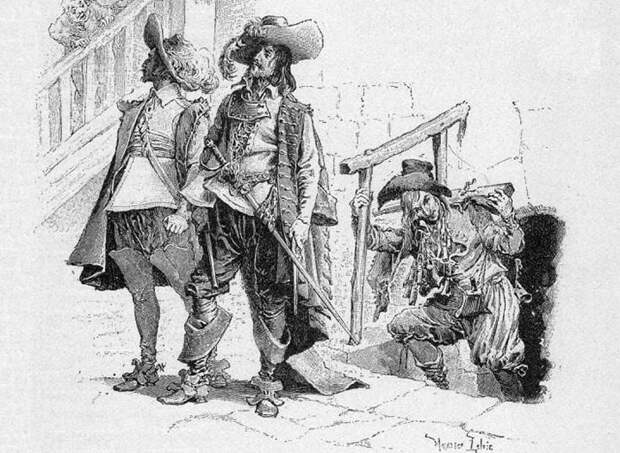

О настоящих мушкетерах

170 лет назад, в 1844 году, Александр Дюма опубликовал в газете «Ле Сьекль» роман «Три мушкетера». С тех пор он переиздавался сотни раз, снискал заслуженную славу и вошел в золотой фонд мировой литературы. При этом подавляющее большинство почитателей романа искренне уверены, что все герои Дюма — полностью вымышленные персонажи, но это не так. Каждый из четырех мушкетеров существовал на самом деле.

Любопытный вопрос: почему сюжет каждой из трех книг о похождениях мушкетеров закручивается именно вокруг Атоса, а вовсе не д’Артаньяна? Первая из них посвящена борьбе мушкетеров с бывшей женой Атоса — леди Винтер. Во второй книге Атос выступает одним из вдохновителей государственного заговора, а третья книга и вовсе посвящена его сыну — виконту де Бражелону.

О реальной жизни Армана де Силлег д’Атос д’Отвьелль известно немного. Он прожил короткую жизнь, не оставив абсолютно никаких воспоминаний. Известно лишь, что Арман де Силлег действительно служил в королевском мушкетерском полку, куда попал по блату. Ведь его троюродным дядей был не кто-нибудь, а сам де Тревиль, командир роты королевских мушкетеров.

Правда, в реальной жизни де Тревиля звали Жан-Арман дю Пейре, граф де Тревиль. Лишь благодаря его протекции Арман в достаточно зрелом возрасте, 26 лет от роду, удостоился звания королевского мушкетера, но прославиться на этом поприще он не успел: спустя три года был убит на дуэли. Возможно, именно из-за отсутствия каких-либо сведений об этом человеке Александр Дюма и выстроил сюжет трилогии вокруг придуманной им судьбы Атоса.

Вкусная еда, куча маленьких ребятишек, дом — полная чаша. Среди друзей-мушкетеров Портос, наверное, самая нелепая, даже случайная фигура. У этого человека никогда не было желания сделать военную карьеру или прославиться.

В качестве прототипа Портоса Александр Дюма описал мушкетера Исаака де Порто, прожившего удивительно длинную жизнь и скончавшегося лишь на 96-м году жизни. Даже для нашего времени столь почтенный возраст заслуживает большого уважения. Сложно сказать, был ли реальный Портос любителем вкусно поесть, но то, что Дюма не на пустом месте шутил над его гастрономическими пристрастиями, это факт.

Оказывается, дед мушкетера служил распорядителем обедов при Наваррском дворе, что в те годы приравнивалось к офицеру кухни. Отец Исаака де Порто стал крупным нотариусом, а затем переквалифицировался в землевладельца. Кстати, и наш герой после недолгой карьеры мушкетера с удовольствием продолжил дело отца, в несколько раз увеличив доставшиеся ему по наследству владения.

В отличие от своих друзей, литературный Арамис сделал великолепную карьеру, став к концу трилогии генералом иезуитского ордена. Прототип Арамиса оказался не менее значимой фигурой в реальном монашеском ордене иезуитов. Сегодня его имя носит аббатство Арамиц, расположенное в долине Барету. В 1581 году, примерно за 40 лет до рождения нашего прототипа, граф Гастон пожаловал аббатство одному из его предков — Жану д’Арамицу.

А самое удивительное то, что реальный Арамис, как и реальный Атос, оказался прямым родственником капитана королевских мушкетеров де Тревиля — он приходился ему двоюродным братом. Умер Арамис в возрасте 54 лет от неизвестной болезни.

Лучше всего исторические хроники сохранили для нас историю жизни главного героя книги, сделавшего фантастическую военную карьеру, ставшего маршалом Франции. Настоящее имя д’Артаньяна — Шарль Ожье де Бац де Кастельмор граф д’Артаньян.

Приключения литературного и реального д’Артаньянов во многом совпадают. Родился он в 1611 году в замке своих родителей Кастельморе. Правда, настоящим дворянином он никогда не был. Александр Дюма в своих книгах промолчал о том, что дворянский титул дед д’Артаньяна попросту присвоил после удачной женитьбы и покупки Кастельморского замка.

Сегодня любой желающий может свободно полюбоваться двухэтажным каменным домом, который в прошлом гордо именовался замком. Именно здесь появился на свет прототип самого известного героя Александра Дюма. Родовой замок д’Артаньянов находится на границе графств Арманьяк и Фезансак на возвышенности между реками Дуз и Желиз.

Париж впервые увидел д’Артаньяна в 30-х годах XVII века, причем правивший тогда Людовик XIII лично пожелал, чтобы кадет гвардии Шарль де Бац выступал под фамилией своей матери д’Артаньян, чей дед в свое время оказал королю немало важных услуг. Об этом странном желании сохранились письменные упоминания в бумагах короля.

Замок Кастельмор

В роту королевских мушкетеров, о которой так мечтал литературный прототип д’Артаньяна, он попал в 1632 году, как и его друзья, по блату, исключительно благодаря дружбе его родителей с капитаном роты королевских мушкетеров. Дальше выяснилась и вовсе прелюбопытная вещь. Как известно из первого романа, д’Артаньян активно выступал на стороне королевы, строившей политические и любовные интриги против кардинала Ришелье.

В реальной биографии д’Артаньяна об этом нет ни слова, зато оказалось, что его карьера действительно пошла в гору только после прихода к власти кардинала Мазарини. Даже после того, как рота королевских мушкетеров в 1646 году временно была распущена, д’Артаньян продолжил службу под руководством кардинала. Причем прочное положение при дворе он снискал вовсе не своими военными подвигами, а исключительно выступая в роли исполнителя тайных, иногда весьма щекотливых поручений кардинала Мазарини или Людовика XIV.

Фактически во время правления этих людей д’Артаньян обладал той полнотой власти, что приписывалась литературной леди Винтер — он мог творить все, что угодно от имени кардинала, но не Ришелье, а Мазарини. В 1658 году д’Артаньяна произвели в звание второго лейтенанта (заместителя командира роты) королевских мушкетеров.

Вскоре волею судьбы д’Артаньян оказался замешан в противостоянии министра финансов при дворе Людовика XIV Николя Фуке и кардинала Мазарини. Высокопоставленный чиновник оказался недоволен сосредоточением финансовой и личной власти в руках кардинала и мечтал занять его место в качестве первого советника короля. Но не тут-то было. Как-то раз Людовику XIV «случайно» донесли, что Николя Фуке организовал в своем замке новоселье, роскошное настолько, что каждому из многочисленных гостей была преподнесена лошадь — неслыханная щедрость по меркам тех лет.

Мало того, на своем гербе неосторожный финансист разместил надпись: «Каких высот не достигну?», откровенно намекая, что своим богатством сможет легко обойти самого короля. Людовик XIV не вынес наглости и отдал приказ д’Артаньяну и его мушкетерам арестовать Фуке. Гасконец поначалу не поверил королю и потребовал от него письменного приказа.

Лишь после получения требуемой бумаги он с группой мушкетеров произвел арест. Операция сопровождалась погоней по всему Парижу за каретой пытавшегося скрыться министра финансов. Затем на протяжении пяти лет д’Артаньян и его мушкетеры выполняли не свойственную им функцию тюремщиков, охраняя Фуке в Бастилии до окончания суда, приговорившего строптивого министра к пожизненному заключению.

С тех пор д’Артаньян стал доверенным лицом короля, самовольно добавив к своему имени титул графа. В 1667 году д’Артаньян получил звание капитан-лейтенанта — командира королевских мушкетеров. Под его началом рота вернула себе былую славу, затмив по популярности времена самого де Тревиля.

Под командованием д’Артаньяна стремились служить не только дворяне Франции, но и многочисленные аристократы, приехавшие в страну из-за рубежа. Во время Франко-голландской войны в 1672 году д’Артаньян получил звание полевого маршала Франции, соответствующее генерал-майору.

Погиб великий гасконец во время осады Маастрихта летом 1673 года. Во время глупой и безрассудной атаки на открытой местности шальная пуля сразила маршала Франции наповал. Его гибель настолько поразила весь двор, что Людовик XIV произнес: «Почил единственный человек, который сумел заставить людей любить себя, не делая для них ничего, что обязывало бы их к этому».

Осада Маастрихта войсками Людовика ХIV, 1673 / А.Ф. ван дер Мёлен

В письме к королеве он писал: «Мадам, я потерял д’Артаньяна, которому в высшей степени доверял и который годился для любой службы». Похоронен д’Артаньян в церкви Святых Петра и Павла на окраине голландского городка Маастрихт. В доме, где реальный д’Артаньян прожил большую часть своей жизни (на углу Бак и набережной Вольтера, около королевского моста с видом на Лувр), власти разместили мемориальную доску.

Кстати, в отличие от персонажа Дюма, реальный д’Артаньян имел полноценную семью. Его жена происходила из знатного рода барона де Сен-Круа, а крестным у их детей был сам король.

=0=0=

Индийский Варангал идет вразрез с официальными версиями истории

Сегодня я расскажу вам про такое интересное сооружение, как индийский "форт" Варангал и мое мнение по поводу его изначальных строителей.

Смотрите, по официальным версиям истории принято считать, что данный комплекс сооружений был построен древними индусами при помощи примитивных инструментов и грубого ручного труда. Так как я по ряду причин с их утверждениями не согласен, поэтому считаю, что его существование идет вразрез с версиями официальных историков.

Ну и теперь давайте я расскажу вам причины, почему считаю Варангал сооружением цивилизации строителей мегалитов, а не индусов...

Сначала стоит упомянуть, что при строительстве Варангала применялись самые сложные материалы для обработки, а именно гранит и базальт.

К слову, у обоих материалов прочность начинается от 6 балов по шкале Мооса, а их обработка является довольно сложным и трудоемким процессом, особенно если у вас нет нужных инструментов.

Почему древние строители выбрали самые сложные для обработки материалы, а не использовали что-нибудь попроще, наподобие известняка или какого песчаника.

К примеру, строители пирамид в основной массе использовали песчаник для своих блоков, а гранит использовали только в единичных объектах, таких как облицовка или внутренние камеры и блоки перекрытия.

Ну а если здесь строители решили использовать гранит и базальт, значит стоит сделать вывод, что работа с ним не доставляло особых проблем.

Я считаю такой вариант абсурдным для древних людей, не обладающих высокими технологиями или необходимыми для работы инструментами.

Это первый звоночек, что с официальной историей что-то не так.

Теперь перейдем к самому интересному моменту — качеству обработки.

Какими бы искусными мастерами не были древние индусы, но без нужного инструментария и высоких технологий достичь идеального качества обработки гранита или базальта они попросту не могли.

Однако мы видим совершено другую картину. Обработку некоторых блоков в комплексе можно назвать идеальной, без малейших изъянов.

Индийский исследователь на наглядном примере показал, насколько качественно выполнена полировка столба. Он смочил его водой и показал, что поверхность отполирована буквально до зеркального состояния.

Сложно представить, как древние мастера могли добиться подобного качества в промышленных масштабах(столб ведь далеко не один), используя лишь примитивные инструменты и ручной труд.

Давайте обратимся к логическому мышлению.

Так как в Варангале объектов с подобным уровнем обработки достаточно много, то следует предположить, что достичь подобного качества не составляло большого труда для строителей.

Но речь идет о самых сложных материалов для обработки.

Поэтому вполне будет уместен вопрос — как хорошо были развиты строители, коль могли позволить себе работы подобного плана?

На мой взгляд, древние индусы не могли создать данный комплекс, так как у них просто не было и не могло быть необходимых навыков, инструментов и уровня развития для работ такого масштаба.

Да и не только масштаба, но и качества.

Но если предположить, что Варангал построила некая древняя цивилизация с высоким уровнем развития, то ситуация довольно легко объясняется с логической точки зрения. Ну а индусы могли впоследствии просто найти комплекс и проводить некую реставрацию или достройку.

Историки стараются обходить момент с постройкой храма, они только заверяют, что 900 лет назад он уже был, а вот когда его построили тактично умалчивают. Но несмотря на все факты, почему-то отойти от выводов с ручным трудом и примитивными инструментами не решаются...

=0=0=

Великобритании не хватает воды

Новый вид преступления в Великобритании – поливать сад по ночам. От сильной засухи страна страдает уже 70 лет.

Вот уже полтора года она испытывает дефицит осадков, а в Лондоне на душу населения приходится меньше воды, чем в африканском государстве Судан, разрушенном гражданской войной. Коммунальные службы уже выдают предписания экономить воду. Пока это лишь так называемые "предписания первого уровня" - не пользоваться автоматическими мойками для маши и не наполнять бассейны возле домов. Подача воды только на несколько часов в сутки – третий уровень. Кое-где жители идут на нарушение этого режима экономии, чтобы не погибли их знаменитые английские газоны.

Тайком траву поливают по ночам, а бдительные соседи доносят в полицию, таких звонков даже в небольших городах поступает по несколько десятков в день.

Свежие комментарии