Гримуар

Двуглавый орёл - доказательство того, что раньше в мире была одна единая империя

Вы когда нибудь замечали, как часто встречается двуглавый орёл на разных гербах и флагах стран, городов, и ведомств. Двуглавого орла можно увидеть на гербах России, Албании, Сербии, Черногории,Армении. Раньше он был на гербах Священной Римской Империи, Австро-Венгрии, Византии.

Еще раньше был у Золотой Орды, в Индии, у хеттов, шумеров и вавилонян. Также двуглавый орёл является гербом таких древних семейств как Габсбурги, Палелоги, Мамикояны, Неманичи. Более того, в разное время двуглавый орёл был символом даже таких стран как Индия, Англия, Голландия, Испания и Румыния. У турков -сельджуков и даже некоторых масонских лож...Откуда произошёл двуглавый орёл?

Как же так получилось, что довольно редкий, на самом деле символ, стал гербом такого большого количества стран империй и древних семейств. Ведь по сути, двухголовый орёл это мутант. Такое сразу и не придумаешь, ведь если орёл или бык - простые символы наблюдаемые в природе. То двуглавого орла не могли независимо придумать в разных точках мира. Например лев часто изображается на гербах. Но двухголовый лев - никогда.

Скорее всего двуглавый орёл, смотрящий на запад и на восток - это символ полного контроля, он как бы намекает нам что видит и контролирует всё, что происходит на Востоке и на Западе Империи и готов в любую минуту устремиться в любой уголок ойкумены и наказать виновных.

Как же этот редкий символ стал таким популярным в совершенно разных странах? Совершенно исключено, что вдруг Индия, Египет, Россия и Англия сделали себе совершенно одинаковый герб!

В некоторых случаях можно выявить преемственность. Так например, считается, что Россия наследовала двуглавого орла из Византии, (к слову двуглавый орёл является ещё и символом Константинопольской Церкви) а балканские страны уже от России.

Но это говорит лишь о том, что всё вышло из одного корня. И есть мнение, что корнем этим была Единая Империя имеющая этот герб, которая и распалась - подобно Вавилонской Башне на множество государств-осколков, оставив во многих - отражение своего былого могущества.

Эта версия несколько противоречит официальной истории, но иначе логически невозможно объяснить распространение по миру такого редкого символа.

Это не двуглавый орёл, а два орла

Возможно вы замечали, что тело двуглавого орла часто изображается довольно массивным и с линией по середине? А также сама поза с повернутой на бок головой неестественна для этой птицы. Такое может сделать только таксидермист распяв орла на столе искусственно.

В природе орёл всегда смотрит прямо, особенно когда нападает на добычу. Если совместить двух орлов смотрящих прямо - то как раз и получится наш Двуглавый Орёл. Так что есть вполне справедливое мнение, что двуглавый орёл это два орла. Это заметно по повороту головы, пышности хвоста, непропорционально большому телу и разделительной линии. Это подтверждают и летописи:

И в то же время учинилося еще между Римлян и Цесарями(Византийцами) великие бои, и цесари троижды побили Римлян и взяли у них два знамя, сиречь два орла. И с того числа начали Цысаряне у себя иметь в знаме, в знаке и в печате двоеглавого орла»

Два орла символизируют две Империи - Восточную и западную, но обратите внимание, под одной короной! После распада Двуединой Империи страны Запада взяли себе гербы орла смотрящего на запад: США, Германия, Австрия, Польша, Молдавия, Румыния, Лихтенштейн итд.

Из стран Востока, орёл смотрящий на восток остался только на гербах Сирии и Иордании. Россия же, видимо, хотела сохранить Империю и оставила себе старый, еще не разделенный герб.

Подводя итог

Даже в странах где на гербе нет двуглавого орла - он остался на гербах других ведомств. Так в Турции это эмблема аналога КГБ. На Кипре двуглавый орёл - символ Национальной Гвардии, в Испании, Италии, Великобритании и Греции это символ вооруженных сил, на Шри Ланке - это эмблема танкистов.

Двухголовый Орёл это герб многих городов во Франции,Германии, Индии Колумбии, Нидерландах, Турции, Чили, Швейцарии. Это герб знатных семейств Ватикана, Ирландии, Ирана, Мальтийского Ордена и многих других уже названых стран.

Подобное распространение по всему миру столь редкого символа, говорит нам о том, что современные гербы с двуглавыми орлами исходят из одной точки - это наследники одной империи. А распространённость этих орлов по всему свету говорит нам о том, что это была Единая Мировая Империя, или точнее Две Империи под одной Властью.

=0=0=

Охота за «Восходящим солнцем»

В начале Второй мировой войны гитлеровская Германия поставляла в Японию военную технику и приборы: радарные установки, торпеды, бомбардировочные прицелы. Взамен немцы получали от своего дальневосточного союзника стратегическое сырьё: вольфрам, олово, каучук для военной промышленности, а также опиум для фармацевтической промышленности.

Эти грузы шли через СССР по Транссибирской магистрали протяжённостью более 9 000 километров. Но после того, как Германия напала на Советский Союз, для этих перевозок остался лишь длинный морской путь — 22 000 километров.

Немцы маскировали свои караваны под чужие, якобы принадлежавшие нейтральным государствам. Но такая маскировка не помогала, и к началу 1944 года Германия потеряла половину своих транспортных судов. Гораздо эффективнее для дальних трансокеанских рейсов оказалось использование подводного флота.

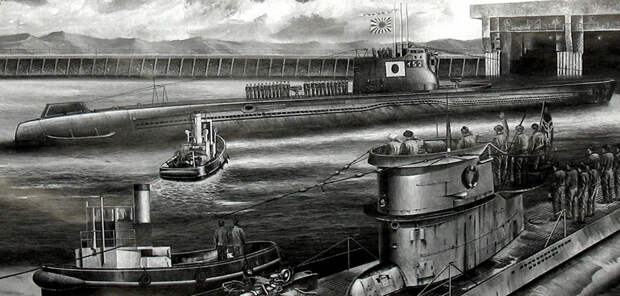

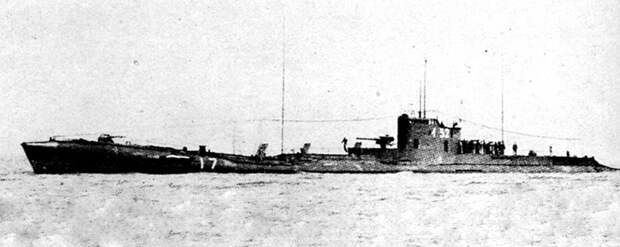

В годы Второй мировой войны японские судостроители наладили серийный выпуск транспортных подводных лодок, которые были на 30 метров длиннее обычных боевых субмарин и без дозаправки преодолевали расстояние в 34 000 километров. Эти субмарины стали связующим звеном между странами «оси», при помощи которого они вели интенсивный обмен стратегическими материалами и технологиями.

В разгар войны Германия всё острее ощущала нехватку некоторых видов промышленного сырья. В 1943 году положение было уже почти катастрофическим. Японии же как воздух были нужны последние разработки немецких специалистов.

Благодаря транспортным подводным лодкам, союзники смогли наладить взаимовыгодный «бартер»: в обмен на немецкое «ноу-хау» японцы поставляли в Германию сырьё и прежде всего — каучук и металлы.

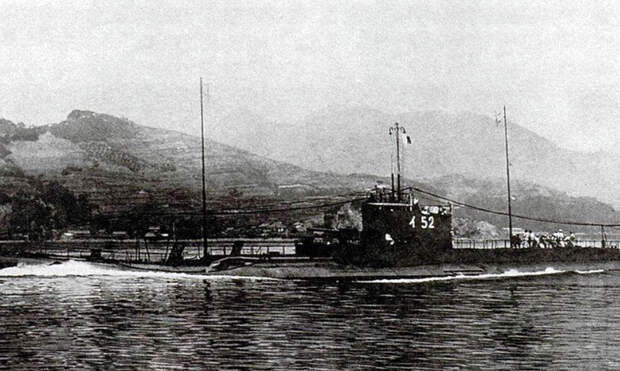

В марте 1944 года военно-морскую базу Куре (остров Хонсю) тайно покинула подводная лодка I-52. После остановки в Сингапуре, где на борт был принят груз каучука и олова, субмарина пересекла Индийский океан, обогнула мыс Доброй Надежды и продолжила плавание в Атлантике.

На борту подлодки находилось почти 300 тонн груза (в том числе 2,8 тонны опиума и 54 тонны каучука), полный боекомплект, 95 человек личного состава и 14 инженеров — специалистов по оптическим технологиям.

Во французском порту Лорьян японскую подлодку дожидалась немецкая субмарина со «встречным» грузом на борту. Немцы приготовили для своих союзников радарные установки, вакуумные приборы, шарикоподшипники и, возможно, окись урана для ядерных исследований.

Американская разведка знала об этой операции абсолютно всё. Ни японцы, ни немцы не догадывались, что союзникам уже давно удалось расшифровать секретные коды, при помощи которых велись все передачи в эфире, так или иначе связанные с «бартером».

Так что, когда I-52 отправилась в рейс, ни маршрут следования, ни содержимое грузовых отсеков японской лодки не были тайной для союзного командования. Вскоре после отплытия из Куре, навстречу I-52 из Норфолка (штат Вирджиния) вышла оперативно-тактическая группа военных кораблей во главе с авианосцем «Будж».

Приказ, полученный командиром перед самым выходом в море, был более чем кратким: перехватить и уничтожить лодку. Поскольку у японцев поход лодки I-52 обозначался как операция «Восходящее солнце», то союзники окрестили свой контрвыпад «Охотой за «Восходящим солнцем».

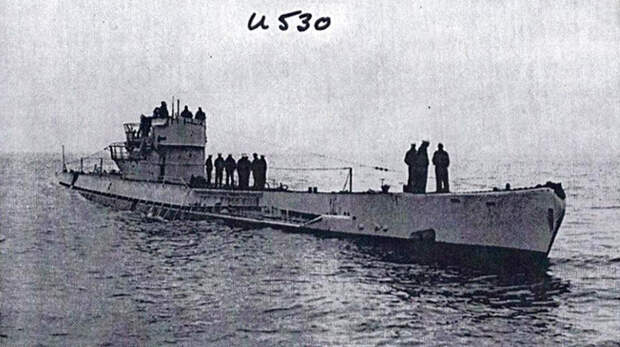

В ночь с 23 на 24 июня лодка I-52 в полном соответствии с намеченным планом встретилась посреди Атлантики с немецкой субмариной U-530. С помощью немцев японским подводникам предстояло пополнить изрядно истощившиеся запасы воды и продовольствия.

Кроме того, немецкие специалисты должны были на борту японской лодки установить и настроить радары, что позволило бы ей практически беспрепятственно пройти через Бискайский залив — один из самых опасных участков маршрута.

Трое немецких моряков подошли на шлюпке к I-52, передали радар и вернулись. После этого немецкая подлодка сразу начала погружение. До сих пор неизвестно, почему японцы не последовали её примеру: огромная туша японской субмарины безмятежно возвышалась над мелкой рябью океана. Это была роковая ошибка.

Американские корабли прибыли в тот квадрат на два дня раньше и уже поджидали свою жертву. Над местом встречи подлодок патрулировали четыре самолёта, которые засекли I-52 и сбросили осветительные ракеты на парашютах и буй с гидролокатором.

На лодке пробили тревогу, прозвучала команда: «Срочное погружение», но было уже поздно. «Мы засекли лодку, сбросили пару бомб, зафиксировали попадание и то, как она пошла ко дну», — рассказывал позднее командир американской эскадрильи капитан Джесси Тэйлор. На следующий день нефтяное пятно на поверхности океана показывало место гибели субмарины. Американцы выловили из воды 1 350 килограмм каучука.

В 1990 году, когда многие документы военных лет были рассекречены, американский исследователь Пол Тайдуэлл отыскал в Вашингтонском архиве документы, относящиеся к судьбе подводной лодки I-52: сообщения разведки, выписки из судовых журналов и расшифрованные тексты радиоперехватов.

Из документов следовало, что на борту подлодки имелось, среди прочего груза, около двух тонн золота — 146 слитков, упакованных в металлические ящики. Драгоценный металл предназначался для разрабатывавшихся в то время в Германии оптических технологий.

У Тайдуэлла — профессионального историка и не менее профессионального ныряльщика уже имелся скромный опыт поиска подводных сокровищ: несколькими годами ранее он нашёл неподалёку от берегов Флориды несколько старинных испанских золотых монет. Заинтересовавшись историей затонувшей субмарины, он на протяжении следующих пяти лет кропотливо работал в архивах разных стран.

С помощью американских, японских, немецких данных он сумел в мельчайших подробностях восстановить маршрут подводной лодки I-52, вплоть до момента её роковой встречи с американским бомбардировщиком. И, тщательно взвесив все «за» и «против», пришёл к выводу, что лодку можно найти.

Надо сказать, что до этого немало весьма квалифицированных экспертов, включая людей из военно-морского ведомства, брались за поиски I-52, но так ничего и не нашли. Однако расчёты Тайдуэлла выглядели очень убедительно. Энтузиасту удалось собрать около миллиона долларов на организацию экспедиции и заручиться поддержкой нескольких крупных компаний.

Неоценимую помощь оказали специалисты фирмы «Меридиан сайенс инк.». Внимательно изучив все добытые Тайдуэллом данные, они скорректировали гипотетический курс подлодки I-52 и уточнили, где именно может находиться затонувшая субмарина. Расхождение с координатами, которые показали в своё время военные эксперты, оказалось весьма значительным — 32 километра.

Для поисков подводной лодки Тайдуэлл арендовал российское океанографическое судно треста «Южморгеология». В апреле 1995 года экспедиция вышла в море, держа курс на точку, расположенную примерно в 1 600 километрах от островов Зелёного мыса. Район поисков общей площадью в 500 квадратных километров был условно разбит на квадраты.

Судно прочёсывало их один за другим, прощупывая дно сонаром. Имевшееся на борту оборудование позволяло одновременно «захватывать» по тысяче метров по обе стороны от корабля. Но проходил день за днём, а лодка оставалась недосягаемой — всякий раз многообещающее пятно на экране сонара оказывалось всего лишь ещё одной «неровностью рельефа».

Подходила к концу пятая неделя экспедиции. Перерасход первоначально запланированной сметы составил к тому моменту 250 000 долларов. Топливо было на исходе. Тайдуэлл уже склонялся к мысли, что с поисками, пожалуй, пора заканчивать. Утром 2 мая он решил, что даст самому себе и всей команде ещё один шанс. И два часа спустя стало очевидно, что исследователи достигли своей цели.

На очередной распечатке данных сонара появились вполне узнаваемые очертания I-52. Всё ещё не веря собственной удаче, исследователи более детально «прощупали» найденный объект, после чего опустили на глубину 5 100 метров камеру с дистанционным управлением.

Это была затонувшая полвека назад I-52, с более чем явными следами точного попадания. При этом субмарина стояла совершенно прямо. «Как будто не на дне морском, а на приколе в доке», — сказал потом Тайдуэлл.

Эксперты из «Меридиан сайенс» не подвели: лодку обнаружили менее чем в километре от того места, которое они указали. Такая погрешность по морским меркам — сущий пустяк. Впрочем, как заметил один из специалистов компании Дэвид Уайатт, дело было не только в их филигранной работе, но и в невероятном везении. «Лодка села на более-менее ровном участке дна, неподалёку от откоса. Окажись она где-нибудь в другом месте — не исключено, что мы так ничего и не нашли бы».

Тайдуэлл начал готовиться к подъёму ценного груза. Для выполнения такой сложной операции ему потребовалось заполучить российский корабль «Академик Мстислав Келдыш», который успешно работал на месте гибели «Титаника».

8 ноября судно, оснащённое двумя глубоководными аппаратами «Мир», вышло из Лас-Пальмаса, что на острове Гран-Канария. Оборудование аппаратов не позволяло обследовать лодку изнутри, но Тайдуэлл полагал, что слитки лежат вокруг корпуса, развороченного взрывами.

2 мая 1995 года «Келдыш» достиг точки, расположенной в 2 400 километров от побережья Африки, и с его борта спустили на глубину 5 100 метров оба аппарата «Мир». Через четыре часа от начала погружения Тайдуэлл и его помощники разглядели на дне причудливо громоздившиеся металлические обломки и ящики.

Носовую часть субмарины разнесло взрывом, позади рубки зияла огромная пробоина, но открытый входной люк не имел видимых повреждений. Корма уцелела и даже не покрылась донными отложениями. С помощью роботов-манипуляторов ящики удалось поднять на поверхность. Тайдуэлл вскрывал их в своей каюте, без посторонних глаз, и позже заявил, что во всех ящиках находится опиум.

Большинство членов экспедиции не поверили боссу. Люди Тайдуэлла открыто роптали, но работу не бросили и добросовестно обшарили большой участок дна вокруг лодки. Однако вместо золота всякий раз поднимали олово.

Каждое погружение «Мира» обходилось инвесторам в 25 000 долларов, и они начали терять терпение. Наконец команда Тайдуэлла добралась до металлических слитков под днищем лодки. Они высыпались из грузового отсека, устроенного с внешней стороны корпуса ради экономии места внутри лодки. Под водой эти аккуратные брусочки выглядели многообещающе. Но на поверку оказалось, что и это олово.

Проникнуть внутрь корпуса оказалось невозможным. В итоге экспедиция закончилась провалом и принесла её участникам одни долги. Но Тайдуэлл уверен, что две тонны золота по-прежнему ждут искателей приключений в одном из грузовых отсеков I-52.

=0=0=

МАКЕДОНСКИЙ: тайна исчезнувшей гробницы

Одна из неразгаданных тайн древности — исчезнувшая гробница Александра Македонского.

Биограф Македонского — Ариан (Ариан НИКОМИДИЙСКИЙ, или Флавий Ариан), — грек, живший в Римской империи, историк, политик и философ. Считается самым надежным источником жизни Александра Македонского.

Флавий Ариан не упоминает о похоронах Александра Македонского, но ДИОДОР Сицилийский (90 г. до н.э. — 30 г. до н.э.), был древнегреческим историком, автором «Исторической библиотеки», состоящей из 40 книг, разделенная на три части, описывает процесс похорон в своем собрании.

ДИОДОР — похороны Александра Великого.

ДИОДОР пишет, что тело Александра, было мумифицировано по египетскому образцу (в конце концов, он был бывшим фараоном Египта), и помещено в массивный золотой антропоидный саркофаг.

Саркофаг был изготовлен по образцу саркофага Тутанхамон, который затем был помещен в другой золотой гроб, покрытый порфиром.

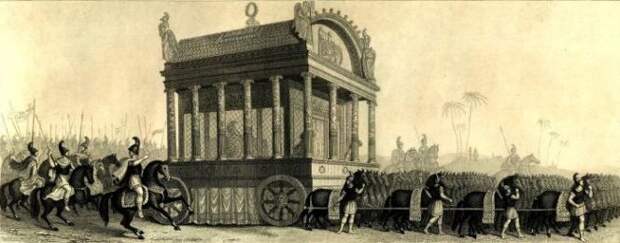

Гроб Александра разместили в огромную карету и очень богато украшенную. Она отправилась, запряженная 64 мулами, из Персии в долгое путешествие к месту последнего упокоения Александра.

У кортежа даже была своя бригада дорожных рабочих, для выравнивания дороги в процессе следования. Говорили, что конечный пункт назначения — Египет, а точнее — храм Амона РА в оазисе Фив, в западной пустыне.

Однако Птолемей СОТЕР, один из генералов Александра Македонского, который в конечном итоге обнаружил греко-египетское происхождение египетских Птолемеев фараонов, послал свою армию в Сирию, чтобы встретить кортеж.

Македония – могла стать местом захоронения.

Птолемей предложил Александрию (вместо Фив) в качестве конечной точки саркофага Александра. Другие же утверждают, что ПЕРДИКАС, еще один генерал Александра, на самом деле сопровождал конвой обратно в АЙГАЙ, что в Македонии, где были похоронены предки Александра.

ПЕРДИКАС был провозглашен регентом Александра IV, младшего сына Александра Македонского, и часто считается, как пишет ЭЛИАН, что Птолемей СОТЕР насильно присвоил саркофаг Александра Великого у генерала ПЕРДИКАСА и увез его в Александрию с пропагандистскими целями.

Было бы логично, если бы могила Александра находилась в Египте, это узаконило бы претензии к престолу молодого Александра IV, самого Птолемея. Александр IV — законный наследник империи, и единственное обстоятельство, которое отрицает его наследство, — это то, что он не чистый грек, а сын Роксаны, персидской (бактрийской) жены Александра.

Так что же на самом деле сделал бы Птолемей с саркофагом Александра, чтобы максимально увеличить свои претензии к трону Египта?

Вполне возможно, что Птолемей спрятал саркофаг в Леване Финикийском, как метод минимизации влияния Александрийской королевской династии. Говорят, что когда он встретил кортеж, Птолемей отвез саркофаг в Сирию, область, которая включала всё побережье ЛЕВАНТИИ.

Проблема в том, что гробница Александра Македонского полностью отсутствует в истории. Её местонахождение — одна из величайших загадок археологического мира.

Так, где же, наконец, покоится богато украшенный саркофаг Александра?

И с этого момента начинается величайшая тайна и поиск захоронения Великого Александра Македонского. Археологи, историки, писатели и исследователи, на протяжении многих лет всегда искали гробницу Александра Великого.

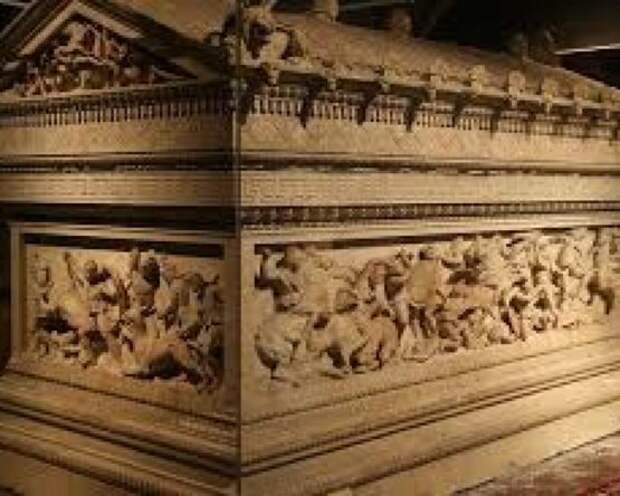

В 1887 году Осман ХАМДИ Бей — директор Османского имперского музея в Стамбуле, сообщил о большой находке в СИДОНЕ — Ливан. Две группы подземных камер — открыты и вскрыты. Есть большое количество саркофагов.

Один из них — великолепно украшенный саркофаг, вырезанный из греческого понтийского мрамора (из которого был построен Акрополь), окружен величественными скульптурами классической греческой эпохи — впервые обнаруженное великолепие.

Тайна остаётся не разгаданной.

Саркофаг соответствует возрасту и контексту, ассоциирующийся с Александром, но это «открытие» всё же создает несколько проблем. Поскольку описания саркофага в Исторической библиотеке ДИОДОРА не совпадают с этим мраморным объектом, и местом его нахождения, также кажется маловероятным.

Столкнувшись с этими трудностями, саркофаг приписывают АБДАЛОНИМУ, финикийскому царю СИДОНА коронованным на престол, самим Александром.

После тысяч лет поисков археологи считают, что нашли гробницу Александра Великого. Теперь, по крайней мере, двое исследователей уверены, что загадка разгадана.

Возможно, два современных эксперта наконец-то раскрыли эту извечную тайну. Автор и исследователь доктор Эндрю Майкл ЧУГ — «Утерянная гробница Александра Великого», и археолог Лиана СУРВАЛЬЦИ, каждый по-своему, считают, что они приблизились к истине!

Сегодня продолжаются поиски — места захоронения Александра Македонского

О похоронах Александра гораздо больше вопросов, чем однозначных ответов. Согласно – «National Geographic», современные историки во многом согласны с тем, что древний царь был похоронен в Александрии Египетской.

Александра Македонского скончался при загадочных обстоятельствах.

Когда он умер в возрасте 32 лет, его советники сначала похоронили его в Мемфисе — Египет, прежде чем выбрать Александрию. Его могила стала местом поклонения, но начался период землетрясений и повышения уровня моря, угрожающих городу.

СУРВАЛЬСИ считает, что гробница Александра находится на руинах древней крепости в Фивах, Египет. В 2019 году КАЛИОПЕ ЛЕМНЕОС-ПАПАКОСТА — директору Греческого научно-исследовательского института александрийской цивилизации, удалось провести раскопки под современной Александрией и совершить огромный прорыв в поиске гробницы Александра.

«Это первый раз, когда был обнаружен оригинальный фундамент», — сказал археолог ФРЕДЕРИК ХИБЕРТ. «У меня мурашки по коже, когда я его увидел», — добавил он.

Хотя это многообещающий шаг вперед, гробница Александра еще не найдена. История гласит, что его тело исчезло, когда римский император Феодосий запретил языческое поклонение в 392 году. Две конкурирующие теории ЧУГА и СУВАЛЬСИ до сих пор сходятся.

Погребальная колесница, украденная Птолемеем.

По данным издания – «Express», СУВАЛЬСИ считает, что Александр хотел, чтобы его похоронили в храме египетского бога Амона РА. Это привело к тому, что в 1984 году она обратилась за разрешением на раскопки в оазисе Фив, которое египетские власти предоставили ей в 1989 году.

Там они обнаружили статуи львов, вход и эллинистическую царскую гробницу площадью 5651 квадратных футов. СУВАЛЬСИ считает, что резные фигурки и надписи, касающиеся перевозки тела, были написаны знаменитым другом Александра — Птолемеем.

В то время СУВАЛЬСИ сказал, — «Я не сомневаюсь, что это могила Александра … Я хочу, чтобы каждый (греческий коллега) чувствовал гордость, потому что греческие руки нашли этот очень важный памятник».

Хотя в 1995 году было объявлено, что гробница древнего царя наконец-то была обнаружена, и греческое правительство призвало египетских коллег прекратить раскопки, поскольку напряженность между двумя археологами нарастала.

СУВАЛЬСИ продолжает бороться за возобновление раскопок, поскольку последние открытия ЧУГА становились многообещающими.

Мнение доктора — Эндрю ЧУГА.

Доктор Эндрю ЧУГ считает, что саркофаг НЕКТАНЕБА II в Британском музее Лондона, содержит реальные ключи к разгадке истинного местонахождения могилы Александра.

У доктора ЧУГА, иная теория, когда речь заходит о могиле Александра Великого. Он объясняет в своей книге, что первоначальный храм Александра, находится недалеко от Мемфиса в Египте, в комплексе СЕРАПЕУМ, который был построен фараоном НЕКТАНЕБОМ II.

Теперь, спустя 16 лет после публикации его книги, новые доказательства подтверждают этот тезис. Кусок кладки, найденный в фундаменте собора Сан-Марко в Венеции, полностью соответствует размеру саркофага НЕКТАНЕБА II в Британском музее, что может подтвердить местонахождение гробницы самого Александра.

Поскольку его тело исчезло в 392 году, и одновременно появилась гробница Святого Марка, ЧУГ считает, что тело Александра было украдено из Александрии венецианскими купцами, которые узнали в нем Святого Марка. Затем его отправили в Венецию, и с тех пор его почитают как Святого Марка в соборе.

ЧУГ говорит, что найденный в Венеции фрагмент «точно соответствует высоте и длине», которые образуют внешнюю оболочку саркофага в Британии, это означает, что останки в Венеции принадлежат Александру Великому.

Даже Британский музей уже убежден в этом, поскольку он изменил часть своих разделов «Комментарий к экспонатам», чтобы отразить это новое свидетельство:

«При поступлении в состав коллекции в 1803 году, ошибочно считалось, что этот предмет связан с Александром Македонским», считается сейчас, но! — Отсутствует важное слово «неправильно».

Открытия и исследования будут продолжаться. Археологи будут, как всегда, спорить. Но, возможно, потерянную гробницу Александра Македонского так никогда и не найдут.

=0=0=

Путин предположил, кто войдет в "восьмерку"

В ходе общения президента России с журналистами, главе государства был задан вопрос о том, каким он видит расширение «группы восьми».

Владимир Путин напомнил, что Россия и сама пополнила клуб относительно недавно, поэтому он считает некорректным для себя выступать с подобными инициативами.

Однако, президент отметил, что в настоящее время трудно представить принятие важных решений без Индии, Китая и Бразилии, так как эти страны демонстрируют чрезвычайно быстрые темпы своего экономического развития.

Путин подчеркнул, что если коллеги по «восьмерке» поддержат эту инициативу, то соответствующее решение будет принято, передает ИА «Росбалт».

=0=0=

В Калининграде изготовили чудо-орган из черного дерева

На острове Канта в Кафедральном соборе Калининграда идет монтаж органного комплекса, который станет самым большим в России.

Об этом сообщил директор областного учреждения культуры «Музей Кафедральный собор» Игорь Одинцов.

«При изготовлении органа немецкие мастера использовали черное дерево и красную вишню. Всего в инструменте будет насчитываться 122 регистра, что даже больше чем в органе знаменитого Домского собора в Риге», - подчеркнул Одинцов.

По его словам, «во всю свою мощь и величие музыкальный инструмент должен зазвучать в сентябре»,

=0=0=

В Москве арестована банда фальшивомонетчиков: камерунцы и азербайджанцы

Минувшей ночью сотрудники правоохранительных органов столицы задержали двоих приезжих из Камеруна и двоих уроженцев Азербайджана. Иностранцы промышляли изготовлением фальшивой валюты.

«При обыске у задержанных изъято 10 тысяч поддельных долларов США достоинством по 100 долларов купюра», - сказали в милиции.

В качестве меры пресечения для всех задержанных избран арест. Ведется следствие,

Свежие комментарии