Культурология

Кто шёл в бурлаки и как складывалась их жизнь

Многие знают о бурлаках только то, что они изображены на знаменитой картине Ильи Репина. Мало кто сегодня помнит об этих людях, которые добывали себе на хлеб тяжким трудом. Сегодня сложно представить, что люди могут тащить на себе огромную груженую баржу.

А в старину профессия бурлака была очень распространена. Читайте, кого в бурлацком сообществе называли шишкой, как песня помогала тащить тяжести и почему женщины становились бурлачками.

Кто шел в бурлаки и что такое бечевник

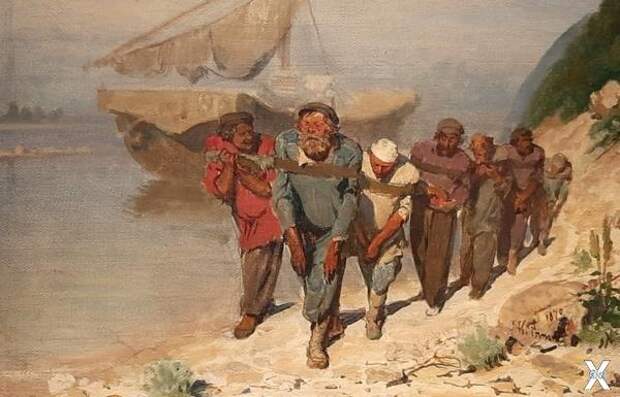

С 16 века и до появления паровых двигателей суда по рекам против течения тащили бурлаки. Основной «водной дорогой» была Волга. Но существовало множество деревень, которые располагались по берегам крупных рек. Как только заканчивался ледоход, в них приходили артели бурлаков в поисках работы. Чаще всего это были отчаявшиеся люди, которые потеряли хозяйство и махнули на жизнь рукой.

Было много традиций среди бурлаков. Например, посвящение в профессию. Выбирались особо крутые берега Волги, которые еще называли «буграми жареными». Когда судно проходило мимо такого бугра, артель устраивала причал. Новичкам следовало построиться у подножья берега, а лоцман, взяв в руки лямку, находился за их спинами. И вот раздавался крик опытных работников: «Жарь!» — лоцман начинал стегать новичков лямкой, а те стремительно бежали вверх. Кто первым добегал до верха, тот избегал ударов. После этого экзамена новичок становился своим, его принимали в артель.

Ходили бурлаки по бечевнику.

Так называлась прибрежная полоса, утоптанная бурлацкими ногами. Никаких особых условий для работы не предоставлялось, разве что распоряжением императора Павла было запрещено строить дома и заборы. Что касается камней, болотистых мест, кустов — их приходилось с трудом преодолевать.

Какая иерархия была среди бурлаков: шишки, подшишельные, кабальные, кашевары, косные

В бурлацкой артели существовала строгая иерархия. Бригадира называли шишкой. Обычно это был самый опытный и сильный мужчина. Он шел первым, задавая ритм движения. Идти надо было синхронно, и бурлаки шагали с правой ноги, подтягивая левую. Со стороны это выглядело как покачивание. Бывало, что кто-то сбивался, тогда шишка командовал: «Сено-солома!», чтобы люди могли снова попасть в такт. Удерживать ритм на извилистых узких дорожках, проходящих над обрывом, было непросто. Бригадир должен был уметь это делать.

Помощников шишки, которые шли по сторонам от бригадира, называли подшишельниками. Это были его главные пособники. Например, артельный староста, который занимался закупкой еды и раздачей жалования. Суммы порой были смешными и могли составлять и 30 копеек в день. Столько стоил проезд на извозчике из одного конца Москвы в другой.

За подшишельными шли бурлаки, которых следовало контролировать. Например, это были кабальные, которые спускали все жалование в первые же дни, работающие за еду. Потому особого старания они не проявляли. Самого молодого бурлака обычно назначали кашеваром.

В любой артели были и халтурщики, которые старались приложить как можно меньше усилий. За ними присматривали опытные бурлаки, которые шли сзади. Замыкал движение косный. В его обязанности входило следить, чтобы веревка не зацепилась за кусты и камни. Косный шел в своем ритме, на эту роль брали тех, кто был слаб или болен.

Как был организован бурлацкий труд

Работа у бурлаков была монотонной и крайне тяжелой. Помогал лишь ветер, который иногда мог быть попутным и дул в паруса. Тяжело ступая, люди передвигались по берегу, а когда становилось совсем тяжело, запевали песни. До нас дошла самая известная — «Дубинушка». Ее ритм помогал скоординироваться и «поднажать».

Изредка артель делала остановки, чтобы переобуться, заштопать одежду, перекусить. После ухода на берегу можно было найти потушенный костер, старую обувь, и, увы, могильный крест.

Хозяин судна нанимал артель и отбирал у бурлаков вид на жительство. Люди переходили в его собственность до момента, когда путь не будет закончен. Бурлаки были обязаны слушаться хозяина, идти день и ночь без капризов и лишних остановок, и даже отбиваться от разбойников, если они нападут на артель.

Когда идти по берегу было нереально, использовали еще один способ: на корме корабля был установлен барабан с длинным канатом, на конце которого находились якоря. Бурлаки посильнее грузились в лодку с якорями, отплывали подальше и бросали груз в воду. Бурлаки, которые находились на палубе, вручную подтягивали судно к якорям. После этого процесс повторяли.

Неженская работа: не только мужчины, но и женщины работали бурлаками

Город Рыбинск считался условной бурлацкой биржей труда. Весной в него устремлялись те, кто хотел заработать, перетаскивая баржи и суда. Интересно, что приходили не только мужчины, но и женщины. Многим из них приходилось это делать по приговору суда, то есть речь о каторжных. Но большинство представительниц прекрасного пола были свободными, например, солдатки, вдовы и даже сироты, которые не смогли выйти замуж — те, кто остро нуждались в деньгах.

Артели бурлачек собирались так же, как и мужские, из расчета на тысячу пудов груза (а это 16360 килограммов). Требовалось пять женщин, а мужчин — трое. К сожалению, женский труд оплачивался дешевле, так как практически все хозяева хотели, чтобы их баржу тащили мужики. Женщины старались сбить цену, чтобы их наняли. Несмотря на это, бурлачки неплохо зарабатывали, и денег хватало до следующего сезона. Скорее всего дело было в том, что мужчины, получив расчет, уходили в загул. На спиртное и женщин спускали немалые средства, а доход бурлака мог составлять и 500000 рублей в пересчете на современные деньги. Женщины-бурлачки были более разумны в этом плане, и финансы тратили экономно, стремясь сберечь побольше.

=0=0=

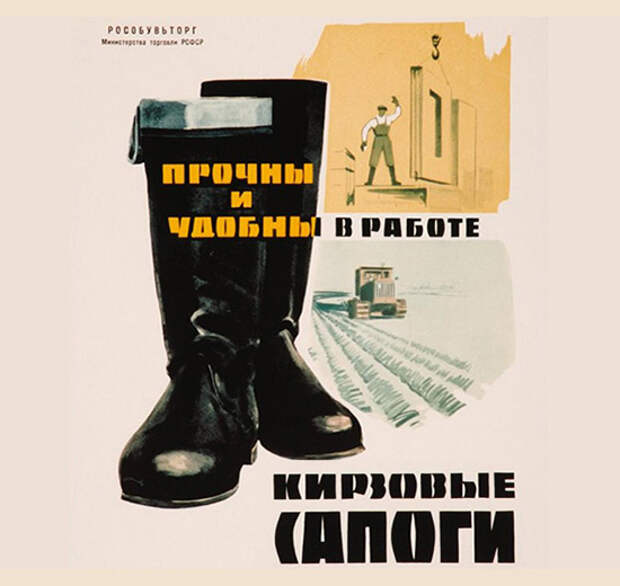

«Кирзачи» Победы

Кирзовые сапоги — один из символов прошедших времён. Не только облик обутого в «кирзачи» солдата со скаткой через плечо и трёхлинейкой, но и работяги, кирзовым сапогом попирающим предназначенные к освоению земли, сложились вместе в устойчивый образ. Образ Победителя и Созидателя.

Более того, возникло ощущение будто кирзовые сапоги существовали всегда, задолго до появления трёхлинейки, целины и «всесоюзных» строек. Тем не менее, промышленное производство «кирзачей» началось всего семьдесят с небольшим лет назад.

Все говорит в пользу того, что сапоги «пришли» с Востока: в них, как в наиболее удобной обуви для верховой езды, были обуты тюркские кочевники. От кочевников сапоги распространились по территориям современной России, попали на Ближний Восток, далее — в Европу. Их распространение не было мирным, но обувь завоевателей вскоре, когда самих завоевателей и дух простыл, стала настолько привычной, что воспринималась как исконно своя. В первую очередь, как обувь военная.

Впервые скроенная и пошитая по определённым стандартам военная обувь появилась во времена Римской империи. Она напоминала греческие сандалии, только с толстой подошвой, была подбита гвоздями, шнуровка широкими ремнями шла до самого верха голени, кожаные вставки защищали ногу. Сложилась традиция называть сандалии легионеров «калигами».

На самом деле калиги напоминали невысокие сапоги из мягкой кожи, в которые были обуты немногочисленные, по сравнению с пешими легионерами, кавалеристы из всаднического сословия.

Калига полностью закрывала пальцы ноги, имела усиленную пятку, что было важно для кавалеристов, а плотные накладки защищали внутреннюю часть голеностопного сустава — в то время у римлян ещё не было шпор, и то, что на языке кавалеристов зовётся «дать шенкеля», было сопряжено для всадника с возможностью травмы.

Тут уместно вспомнить прозвище Гая Цезаря Калигулы — Гай Цезарь «Сапожок»: именно калигу — маленький сапожок пошили для будущего императора, когда он был взят отцом Германиком в походы против взбунтовавшихся германских племён.

Кочевники принесли в Европу также стремена. Эффект домино, произошедший после поражения гуннов от китайцев, движение этого воинственного племени на Запад, столкнувшее с насиженных мест другие племена, привёл к тому, что Запад не только был «исхлестан» божьим бичом — Аттилой.

Обутый в сапоги варварский воин, за счёт стремян способный, бросив повод, вести стрельбу из лука или сражаться мечом, одновременно прикрываясь щитом, определил на долгие века военную экипировку.

Сапоги кочевников преимущественно шились из козьих шкур, окрашивались соком сумаха — растения, в настоящее время используемого в качестве приправы к мясу. Так они приобретали «богатый» красный цвет и на Руси назывались сафьяновыми. Мягкие, имевшие изящные складки, такие сапоги стали обувью знати.

Сафьян низших сортов, также пригодный для изготовления сапог, получали из овечьих и телячьих шкур, причём дубили его ивовой или дубовой корой, и сапоги получались чёрными.

Главной особенностью сафьяновых сапог, помимо мягкости и прочности, было отсутствие каблука. Это могло привести к застреванию ноги всадника в стремени. При падении с лошади застрявшая в стремени нога почти всегда означала гибель, особенно на поле боя.

Пехотинцы славянского войска были обуты или в лапти, или в поршни, старинную кожаную обувь славян. Исследователи выводят слово «поршни» от старорусского «порхлый», то есть рыхлый или мягкий. Поршни представляли собой выкроенные из куска конской или свиной шкуры «тапочки». Они не шились, а сшивались прямо по ноге, после примерки, и крепились к ноге длинными ремешками.

Обувь викингов или варягов, примерно в одно время со степными кочевниками начавшими движение на русские земли, только с Запада, называлась «йорвик». Йорвики шились из двух кусков кожи, подошвы и верхней части, имели пятку и острый носок, и разную форму в зависимости от предназначения.

Йорвики с короткой верхней частью, похожие на современные тапки с задником, обували во время плавания на драккарах. С высокой верхней частью, которую иногда укрепляли добавочной кожей или металлическими бляхами, обували при высадке на берег и перед военной стычкой.

Роскошь сафьяновых сапог соблазнила первых варяжских князей. Вполне возможно, уже сам Рюрик быстренько скинул свои йорвики и натянул сафьяновые сапоги. Во всяком случае, в русских летописях, начиная с X века, сапоги устойчиво противопоставляются всем другим видам обуви (в особенности лаптям) как знак принадлежности к аристократии.

Сапоги в России стали традиционной обувью по многим причинам. Лапти оставались обувью «подлого» сословия, сословия все прочие, в том числе и далёкие от аристократии, по возможности обувались в сапоги. Практично, безопасно, к тому же — обилие кожи.

Сафьяновые сапоги продолжали оставаться обувью аристократии высшей, но даже князья, перед тем как сесть в седло, предпочитали переобуться в сапоги яловые, более прочные и значительно более дешёвые. Такие сапоги шили из кожи тёлок, редко — годовалых бычков, а кожа более молодых или старых животных не годилась — она была или недостаточно прочной, или слишком грубой.

Если же яловая кожа обрабатывалась особенно тщательно, тюленьим салом или ворванью и берёзовым дёгтем, то получали юфть. Юфть стала одним из главных экспортных товаров не только Древней Руси, но и Руси средневековой.

Само слово «юфть», по мнению историков пришедшее в древнерусский язык от булгар — жителей восточного берега Волги, проникло и в европейские языки, хотя обычно европейцы говорили просто — «русская кожа». Скорее всего, из «русской кожи» шили и ботфорты — сапоги с широченными раструбами, как с мягкими, для французских мушкетёров, так и с жёсткими, но узкими, как для английской кавалерии.

Поставки юфти в Европу оставались прибыльным делом вплоть до начала ХХ века. По статистике, ежегодный приплод телят в России составлял более 9 миллион голов, что позволяло полностью удовлетворить потребности в годной для обувной промышленности коже и также полностью обеспечить яловыми или юфтевыми сапогами солдат и офицеров полуторамиллионой Русской императорской армии.

Тем не менее поиски кожезаменителей, из которых было бы возможным шить военную обувь, шли на протяжении веков. Одной из причин, по которым они стали особенно интенсивными на рубеже XIX – XX веков, стал прогноз размеров армий в военное время, а также прогноз потребности в сапогах.

Несмотря на небольшую стоимость одной пары солдатских сапог, армии, которая передвигалась в основном пешим стрем, требовались миллионы и миллионы сапог.

В ценах 1914 года солдатские сапоги стоили 1 рубль 15 копеек (ещё 10 копеек на первую смазку гуталином), офицерские — были в десять раз дороже. Расходы на гуталин в мирное время превышали полмиллиона рублей, а общие расходы царской казны на солдатские сапоги перед Первой мировой войной превышали три миллиона. Обувь, боеприпасы и стрелковое оружие были самыми расходными материалами, про человеческие жизни статистики и экономисты предпочитали даже не вспоминать.

Впервые с «сапожным дефицитом» русская армия столкнулась во время Русско-японской войны. Прогнозы были неутешительными – считалось, что в будущем армии потребуется более 10 миллионов сапог, но даже при огромном поголовье крупного рогатого скота в России столько кожи взять было не откуда.

К тому же, армейские подряды, хоть и брались крупными промышленниками, но распределялись между мелкими производителями. Крупного сапожного производства, объединённого единым заказом, стандартами и технологией, не существовало.

Немалую роль в возникновении «сапожного кризиса» сыграло и то, что после начала Первой мировой войны многие солдаты продавали вторую пару сапог во время движения к фронту, из-за чего, по свидетельству генерала Брусилова, к 1917 году в солдатских сапогах «…ходило чуть не всё население России». Наказания за подобные проступки, даже порка, эффекта не давали.

Покупка солдатской обуви у союзников оказывалась тяжёлой для бюджета. Помимо экономических, для неё были противопоказания и, так сказать, культурного свойства: союзники могли поставлять лишь ботинки, обувь для многих непривычную. Да и поставки армейских ботинок не покрывали потребностей армии. Переобуть же солдат в лапти означало подорвать престиж.

Требовалось найти заменитель яловой кожи, а также организовать крупное сапожное производство, полностью подчинённое нуждам армии. Иными словами, надо было найти такую ткань, которую, пропитав определённым составом, можно было использовать для пошива сапог.

Задача была упрощена тем, что из этой, ещё не существующей ткани, предполагалось шить только сапожные голенища, сам же сапог должен был остаться яловым: предварительные опыты показывали, что обувь, целиком пошитая из заменителя, была неудобна, натирала ногу, что снижало боеспособность войск.

Материалы с пропиткой использовались с древнейших времён. Методом промасливания ткани викинги придавали парусам водоотталкивающие свойства. Ацтеки ещё в доколумбовы времена пропитывали раствором латекса плащи и обувь.

В 1763 году Натан Смит впервые запатентовал технологию производства промасленного полотна, описывая её так: «…на ткани находится покрывающая её масса из смеси живицы (смолы хвойных деревьев), красителя, пчелиного воска и льняного масла, которая наносится в горячем состоянии».

В России, через 140 лет после Смита, опытами с тканями занялся Михаил Поморцев. Родившийся в 1851 году Михаил Михайлович Поморцев стал тем, кому мы обязаны появлением «кирзы». Однако этот офицер, выпускник Петербургского артиллерийского училища, учёный, окончивший геодезическое отделение Академии Генерального штаба, сотрудник обсерватории в Пулкове и преподаватель Инженерной академии, вовсе не был офицером строевым.

Для Поморцева сапоги не были смыслом и сутью жизни, как для знаменитого кавалерийского поручика, соседа Чичикова по гостинице в городе N. Поморцев отличался широтой научных интересов и за свою долгую жизнь смог проявиться в самых разных областях.

Его конструкции военных дальномеров и аэронавигационных приборов, исследования в области аэродинамики планеров, ракетостроения, попытки построить самолёт с изменяемой геометрией крыла, парашют оригинальной конструкции – всё им сделанное и предложенное несло в себе элемент новаторства.

В ходе, к сожалению, неудачных попыток получить синтетический каучук в 1904 году Поморцев получил водонепроницаемый брезент, а вскоре, используя эмульсию из смеси яичного желтка, канифоли и парафина, получил материал непроницаемый для воды, но проницаемый для воздуха – сочетание свойств, характерное для натуральной кожи и определяющее её гигиенические качества. Этот материал Поморцев назвал «кирзой».

Распространённая версия гласит, что это акроним слов «Кировские заводы», якобы во время Великой Отечественной войны именно там, в Кирове, бывшей Вятке, было налажено массовое производство как самой кирзы, так и кирзовых сапог.

Эта версия неверна, как и та, по которой имя ткани произошло от фамилии английского премьер-министра, лорда Керзона. Поморцев экспериментировал с английской многослойной тканью «керси», названной так по имени небольшого городка в графстве Суффолк.

Он заменил в слове одну букву, явно основываясь на приведённом в словаре Даля слове из олонецких говоров. Кирзой в прилегающих к Онежскому озеру землях называли верхний, плотный слой земли, сквозь который, из-за мхов и органических останков, с трудом просачивалась вода.

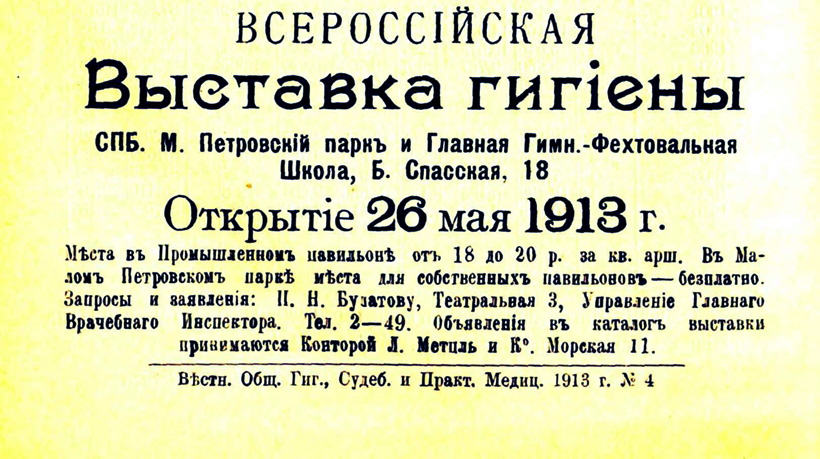

Кирза Поморцева была представлена на международных выставках, отмечена призами и медалями. За разработку способов получения кожезаменителей Поморцев был награждён Малой серебряной медалью на Всероссийской гигиенической выставке в Петербурге в 1913 году.

После начала Первой мировой войны Поморцев безвозмездно предлагал кирзу для изготовления голенищ солдатских сапог, но подрядчики, поставлявшие в армию сапоги, увидели в ней серьёзную угрозу своим прибылям, всячески препятствовали формированию заказа на кирзу, а после кончины Михаила Михайловича в 1916 году его детище было практически забыто.

Кирза, которая известна нам сейчас, — вовсе не та, которую получил выдающийся русский учёный Михаил Поморцев. Кирза пережила второе рождение, и произошло это благодаря Борису Бызову и Сергею Лебедеву. Эти выдающиеся русские учёные вместе работали над проблемой получения синтетического каучука начиная с 1913 года.

Добившись выдающихся результатов, оба они, по странному стечению обстоятельств, скончались с разницей в полтора месяца, вскоре после того, как первые советские заводы искусственного каучука были запущены в эксплуатацию в 1934 году.

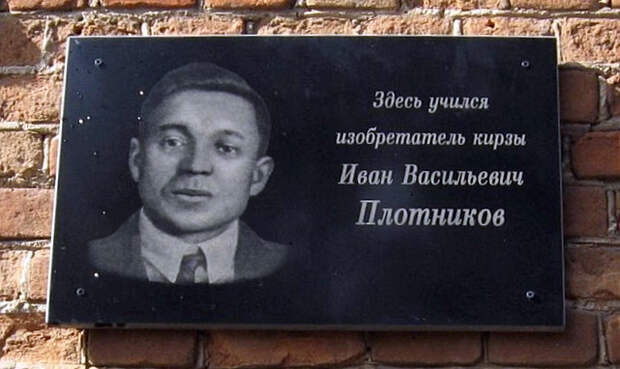

Производством советской кирзы заведовал Иван Васильевич Плотников, химик и изобретатель, крестьянский сын, одно время преследовавшийся как якобы потомок кулаков. Плотников начал поставлять свою кирзу во время советско-финской войны, однако она на морозе лопалась. По воспоминаниям дочери Плотникова, его собирались обвинить во вредительстве.

Председатель правительственной комиссии спросил о причинах того, почему его кирза «не дышит», и Плотников ответил: «Бык и корова пока ещё не поделились с нами своими секретами». Против ожидания, Плотникову дали продолжить работу, и в 1942 году он получил Сталинскую премию за высококачественную кирзу.

Правда, к этому времени проблема с обувью для армии была настолько серьёзной, что армейские ботинки начали получать по ленд-лизу. Всего в СССР было поставлено 15,5 миллионов пар армейских ботинок, но солдаты при первой возможности старались получить сапоги, так как в условиях бездорожья и окопной жизни только они давали хотя бы минимальный комфорт.

К тому же, надо учесть и то, что для ботинок требовались носки, а для сапог – портянки, идеальное «исподнее» для этого вида обуви. Поэтому, несмотря на то, что ботинки сыграли немалую роль в Победе, «нашими» были всё-таки кирзовые сапоги. Настолько, что фронтовые корреспонденты-фотографы имели чёткое указание – при съёмке солдат избегать того, чтобы в кадр попадали обутые в ботинки.

«Кирзачи» Победы стал визитной карточкой Cоветской армии. Они были прочными, удобными, хорошо держали тепло, не пропускали влагу. Всего в СССР и позже в Российской Федерации было произведено почти 150 миллионов пар кирзовых сапог.

Миллионы сапог до сих пор хранятся на складах, хотя российские военнослужащие давно переобуты в так называемые берцы. Впрочем, некоторые виды армейских ботинок и по сей день делаются с использованием кирзы. Видимо, нам от неё никуда не деться. Столько всего связано как с самой кирзой, так и с «кирзачами». В России это больше, чем ткань, а «кирзачи» – больше чем обувь.

=0=0=

Чернобыль: мистические факты, которые долго скрывали

26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты произошла самая крупная в истории прошлого века ядерная катастрофа - взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЗС. До сих пор это событие окутано тайнами и легендами…

Бегство животных

Официально чернобыльскую катастрофу преподнесли всему миру как халатность советских атомщиков. Якобы они из-за невнимательности допустили какие-то ошибки, не сработала аварийная защита, реактор перегрелся и взорвался. Вскоре были названы и конкретные «виноватые» — директор, главный инженер, начальник реакторного цеха и прочие сотрудники рангом поменьше. Многих отправили за решетку, материалы дела засекретили. Лишь со временем, когда причастные к событиям тех дней вышли на свободу, а представители госструктур попросту умерли, в различных источниках стали появляться все новые детали ЧП.

Самое интересное в открывающихся обстоятельствах не то, что власти скрыли истинное количество жертв, умолчали, в каких муках умирали брошенные на ликвидацию последствий солдаты, работавшие вообще без каких бы то ни было защитных средств, а некоторые чиновники из руководства ЧАЭС за взятки откупились от тюрьмы… Интересны мистические подробности чернобыльских событий. Например, такой факт: на момент происшествия в нескольких десятках километров от очага не осталось практически ни одного домашнего животного.

Еще в начале 1986 года жители Чернобыля, Припяти и других населенных пунктов в окрестностях стали замечать, что их питомцы ведут себя неспокойно. Спокойные домашние кошки ни с того ни с сего дичали, могли начать метаться по квартире, орать, бросаться на ноги хозяев. Собаки, которых выводили на прогулку, пытались вырваться, многие перегрызали поводки и убегали. Странно вели себя даже птицы — попугаи могли биться головой о стену.

В газете «Молодь Украини» в феврале 86-го вышла небольшая заметка, в которой говорилось о странной эпидемии в городе Припять. Речь шла о необычном поведении животных, которое объяснили массовым заболеванием и рекомендовали всем владельцам питомцев обратиться к ветеринарам.

В то же время, как отмечают очевидцы, столбы в городах были завешаны объявлениями о пропаже собак и кошек. Есть сведения, что из домов убежали больше тысячи животных. Что это, если не предчувствие беды, которым славятся братья наши меньшие?

Портал в ад

Лидия Архангельская, представитель московского филиала «Чернобыльского союза» — организации, объединяющей ликвидаторов со всего СНГ, а в те годы — участник событий в Чернобыле, вспоминает, что за все время работы на месте катастрофы не видела ни одного представителя фауны.

«Не было ни живых, ни трупов. Даже воронье не кружило, — рассказывает Лидия. — Конечно, все это наводило ужас. Хотя вообще у нас страха не было. Для нас, молодых, поездка в Чернобыль была приключением, мы не осознавали, что здоровью может быть нанесен вред, мы вообще не знали, что такое радиация — с ней и ее последствиями мы ознакомились лишь спустя годы. А тогда… Помню, вечерами ложились спать в восьмиместных номерах и перед сном строили догадки, что же случилось на АЭС на самом деле. Как-то никто не верил, что наши ученые что-то напортачили. Версии были разные, иногда — самые невероятные. Говорили, к примеру, что ученые открыли вход в ад и из преисподней на землю явилось зло… Некоторые местные рассказывали, что на следующий день после катастрофы будто бы видели на небе лик дьявола, который смотрел свысока и смеялся…

Многие местные жители в разговорах с приехавшими на помощь со всего Союза ликвидаторами рассказывали и о странных объектах в небе, похожих на летающие тарелки. Так, известный советский уфолог Владимир Ажажа в свое время был убежден, что без инопланетян в Чернобыле не обошлось. Вот только что они там делали: устроили ли катастрофу или, наоборот, помогали ее предотвратить — он так и не разузнал. В одном из своих последних интервью (а он скончался в 2009 году) Ажажа сказал:

«Я лично опросил больше сотни человек, которые видели НЛО и накануне произошедшего в Чернобыле, и в ночь катастрофы, и даже недели спустя. Могу заверить — они говорили правду, потому что люди, которые не знали друг друга, жили в разных городах за десятки километров друг от друга, описывали совершенно идентичные корабли инопланетян. Всего в зоне ЧАЭС наблюдали четыре вида неопознанных летающих объектов. Это традиционные „тарелки» дискообразной формы с куполом сверху, сигары, светящие и постоянно меняющие окрас шары и „треугольники». Какова их миссия — это загадка всей моей жизни. Но мне хочется верить, что инопланетный разум все же пришел нам на помощь». Независимо от Ажажи свое расследование участия НЛО в чернобыльском инциденте проводил еще один уфолог — известный украинский ученый из Гостомеля Валерий Кратохвиль, собравший и проанализировавший свидетельские показания очевидцев в книге «НЛО — машина времени».

Кратохвилю удалось разыскать человека, поднятого по тревоге в ту трагическую ночь, — Михаила Андреевича Варицкого, старшего дозиметриста УДК (управления дозиметрического контроля) Чернобыля, работающего и живущего там с самого начала строительства ЧАЭС. Он рассказал уфологу, что в ночь ЧП с группой дозиметристов выехал по срочному вызову к четвертому энергоблоку. На подъезде, увидев, как полыхает реактор развороченного взрывом блока, и почувствовав «жжение лица», специалисты, понимая угрозу облучения, решили отказаться от немедленного выполнения задания и вернуться на базу за средствами защиты. Но как только они начали разворачивать свой автомобиль — ГАЗ-51, «…увидели медленно проплывающий в небе ярко-латунного цвета огненный шар. Он был диаметром 6-8 метров и завис на расстоянии приблизительно 300 метров от реактора четвертого блока. Все это длилось где-то три минуты… Шар неожиданно побледнел, стал едва заметен, медленно уплыл на северо-запад, в сторону Белоруссии. Что самое интересное: когда мы разворачивались, приборы показывали радиацию 3000 миллирентген/час, а после пролета НЛО — 800 миллирентген/час. Научно объяснить это невозможно».

Но настоящий бум НЛО случился после 1986 года — как над Чернобылем, так и над территориями, оказавшимися зараженными радиацией (прилегающие районы Белоруссии, Брянщина и, конечно, Киев). Согласно отчетным документам Комиссии по аномальным явлениям при украинском отделении НТО радиоэлектроники и связи им. А. С. Попова от 1990 года, в течение 4 лет после происшествия было зарегистрировано больше 8 тысяч наблюдений НЛО. Больше всего — над рекой Припять, над озером Радуга (в черте Киева), в районе Белой Церкви, сел Яблуновка и Бродянка и над Голосеевским лесом.

Послание от Теслы

Еще один любопытный факт, связанный с Чернобылем, не дает покоя мистикам уже много лет. Дело все в том, что ровно за 25 минут до взрыва, когда еще ничего не случилось, сейсмические станции, разбросанные по всему земному шару, зафиксировали мощную сейсмическую волну. На сегодня существуют записи десятков приборов, установленных, например, в Германии, в Израиле и даже в Канаде, которые сообщили о происшествии до его начала!

Конечно, можно вновь подхватить слух, связанный с посланием из ада, — нечто вырвалось из недр земли, вот и потрясло ее порядочно. Но гораздо более здравой выглядит другая версия. Так, по мнению одного из исследователей произошедшего ученого Петра Войцеховского, взрыв — результат испытания американцами секретного оружия. «Взрыв идет не от сатаны, а от Николы Теслы, -предполагал Войцеховский. — Он проводил эксперименты по передаче ударной силы на расстояние; возможно, кто-то из его последователей повторил эксперимент. А почему для него выбрали именно атомную электростанцию? Ну так это всегда интереснее и резонанснее, чем просто устроить хлопок в тайге. К тому же до США радиация вряд ли бы добралась, а то, что накроет пол-Европы, - да и бог с ней».

Кстати, экономисты говорят, что единственной страной, которая выиграла от случившегося в Чернобыле, стала… Америка. После взрыва по всей Европе были законсервированы работы по строительству нескольких сотен АЭС (только в Германии закрыли 14 строек). Вся Европа, начавшая отказываться от АЭС, стала переходить на нефть, которая взлетела в цене. За один год после катастрофы бюджет США увеличился на 37 миллиардов(!) долларов. Так, может, это была спланированная диверсия? Необъявленная война с использованием секретного оружия?

Это судьба

Как известно, все значимые для истории события всегда кем-нибудь да были предсказаны. Причем речь не о доморощенных экстрасенсах и ясновидцах. Историки, эзотерики и ученые в один голос твердят, что чернобыльские события описаны еще в Библии, а значит, избежать их было невозможно и вину за них возложить не на кого, кроме как на саму судьбу.

Пророческим считается фрагмент в «Откровении св. Иоанна Богослова»:

«…и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде Полынь; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки…» (Отк. 8; 10). Дело в том, что «полынь» по-украински как раз и будет — «чернобыль».

Конечно же, не мог не сказать о грядущей катастрофе и великий Нострадамус: «Лик сфинкса откроют на Красной планете, что многие беды народам несла. Через 13 лет прибудет комета, и пять новых бедствий уносят людей». «Лик сфинкса» открыл американский космический корабль «Викинг» на поверхности Марса в 1973 году, а спустя 13 лет — в 1986-м — к Земле приблизилась комета Галлея, спустя 2 недели после максимального сближения с Землей, произошла авария на 4-м блоке АЭС в Чернобыле. Видимо, это и было одно из «пяти новых бедствий», которые, как предсказывал Нострадамус, унесут людей. Однако самое удивительное пророчество — фильм Андрея Тарковского «Сталкер», снятый по сценарию братьев Стругацких. Одна из причин возникновения «Зоны» по сценарию — авария в четвертом бункере. И это за шесть лет до реального взрыва в четвертом блоке ядерного реактора и возникновения 30-километровой «зоны отчуждения».

Существует еще одна легенда о Чернобыле, связанная с кино. По словам некоторых работников станции, за несколько дней до аварии они видели в небе человека с гигантскими крыльями. Его же будто бы наблюдали поверх пламени пожара, разгоревшегося после взрыва. Под впечатлением от этих историй режиссер Марк Пеллингтон снял фильм «Человек-мотылек». Если верить ленте, «человек-мотылек» предупреждает людей о предстоящих катастрофах. В титрах к фильму указано, что он основан на реальных событиях - по рассказам очевидцев, выживших в Чернобыле.

=0=0=ъ

У школьников началась экзаменационная "страда"

С 19 мая у выпускников российских школ начинается экзаменационный "марафон". Для тех, кто выбрал экзаменационное испытание в форме ЕГЭ, сегодня пройдет первый тест по иностранному языку.

22 мая состоится следующий тест - ЕГЭ по химии или обществознанию. 27 мая выпускники сдают ЕГЭ по географии, биологии или литературе.

30 мая школьникам предстоит экзамен по русскому языку, 5 июня - по математике. И, наконец, 13 июня пройдут испытания по истории и физике.

Свежие комментарии