5 грозных артиллерийских орудий: ретроспектива

-

Базилика, или Османская пушка. Эта огромная бомбарда была отлита из меди еще в XV столетии венгерским инженером Урбаном. Султан Мехмед II нуждался в пушке, которая разрушила бы прочные стены Константинополя, и один лишь выстрел из «Базилики» принес ему победу 29 мая 1453 года. Увы, пушка не была рассчитана на долгую эксплуатацию, и уже через шесть недель пришла в негодность от собственной отдачи. Ее вес составляет 32 тонны, а диаметр ядра, весившего до 600 кг, достигал 900 мм. Для установки и обслуживания Османской пушки требовалось около 700 человек.

Базилика, или Османская пушка. Эта огромная бомбарда была отлита из меди еще в XV столетии венгерским инженером Урбаном. Султан Мехмед II нуждался в пушке, которая разрушила бы прочные стены Константинополя, и один лишь выстрел из «Базилики» принес ему победу 29 мая 1453 года. Увы, пушка не была рассчитана на долгую эксплуатацию, и уже через шесть недель пришла в негодность от собственной отдачи. Ее вес составляет 32 тонны, а диаметр ядра, весившего до 600 кг, достигал 900 мм. Для установки и обслуживания Османской пушки требовалось около 700 человек.

Сегодня мы расскажем вам о тех грозных артиллерийских орудиях, что были предками современных военных машин. В свое время эти колоссы наводили страх на целые вражеские армии, и даже сегодня многие из них внушают трепет одним своим видом.

Пушка-призрак, в которую не верила ни одна разведка

Вплоть до 26 июня снаряды чудовищного калибра накрывали советские позиции с частотой от пяти до шестнадцати выстрелов в день. Обстрел закончился так же внезапно, как и начался, оставив советскую сторону с неразрешенным вопросом: что это было?

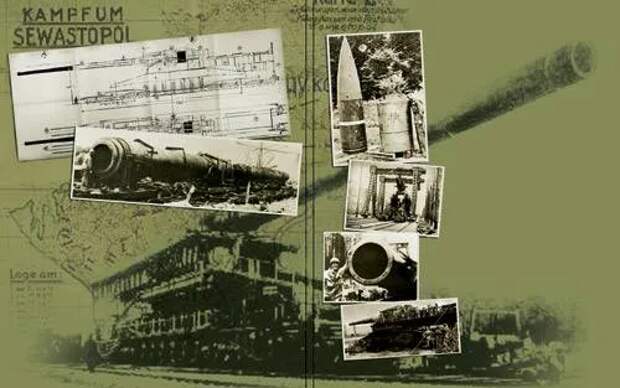

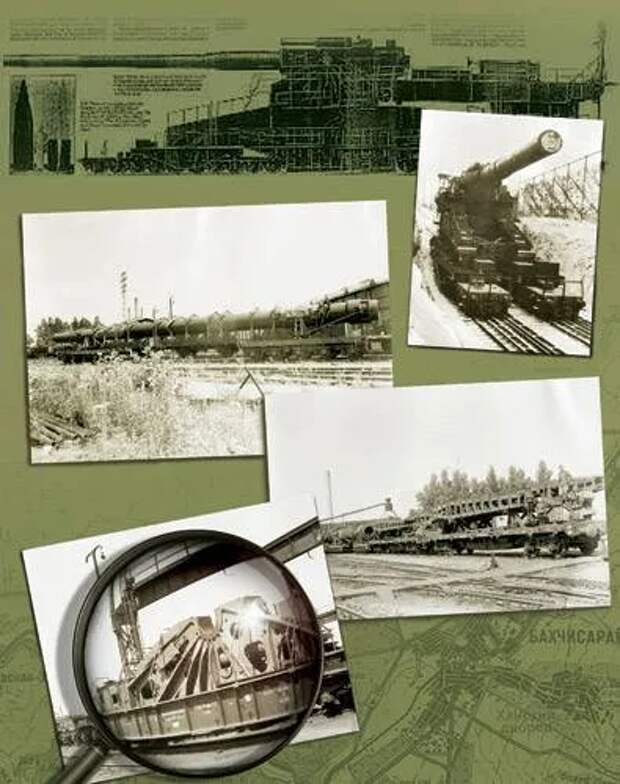

Полная «Дора»

По Севастополю стреляла «Дора» — самая большая и самая мощная пушка, созданная за всю историю человечества. Еще в 1936 году при посещении завода Круппа Гитлер потребовал у руководства фирмы сверхмощную артсистему для борьбы с долговременными сооружениями линии Мажино и бельгийскими фортами. Конструкторскую группу фирмы Круппа, занявшуюся разработкой нового орудия по предложенному тактико-техническому заданию, возглавил профессор Эрих Мюллер, который закончил проект в 1937 году. Заводы Круппа немедленно приступили к производству колоссов.

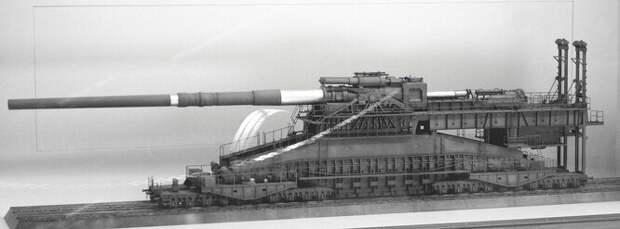

Первое орудие, названное в честь жены главного конструктора «Дорой», было закончено в начале 1941 года и обошлось в 10 млн. рейхсмарок. Затвор у пушки был клиновой, а заряжание раздельно-гильзовое. Полная длина ствола составляла 32,5 м, а вес 400 тонн (!). В боевом положении длина установки была 43 м, ширина 7 м, а высота 11,6 м. Полный же вес системы составлял 1350 тонн. Лафет суперпушки состоял из двух железнодорожных транспортеров, и стреляла установка со сдвоенного железнодорожного пути.

Летом 1941 года первое орудие доставили с завода Круппа в Эссене на экспериментальный полигон Хиллерслебен в 120 км к западу от Берлина. С 10 сентября по 6 октября 1941 года на полигоне были проведены стрельбы, результаты которых полностью удовлетворили руководство вермахта. Одновременно возник и вопрос: а где можно применить это суперорудие?

Дело в том, что линию Мажино и бельгийские форты немцы успели захватить в мае-июне 1940 года без помощи супероружия. Гитлер нашел «Доре» новую цель — укрепления Гибралтара. Но и этот замысел оказался неосуществим по двум причинам: во-первых, железнодорожные мосты Испании строились без расчета на перевозку грузов такого веса, во-вторых — генерал Франко вовсе не собирался пропускать немецкие войска через территорию Испании.

В конце концов в феврале 1942 года начальник генерального штаба сухопутных войск генерал Гальдер приказал отправить «Дору» в Крым и передать в распоряжение командующего 11-й армией генерал-полковника Манштейна для обстрела Севастополя.

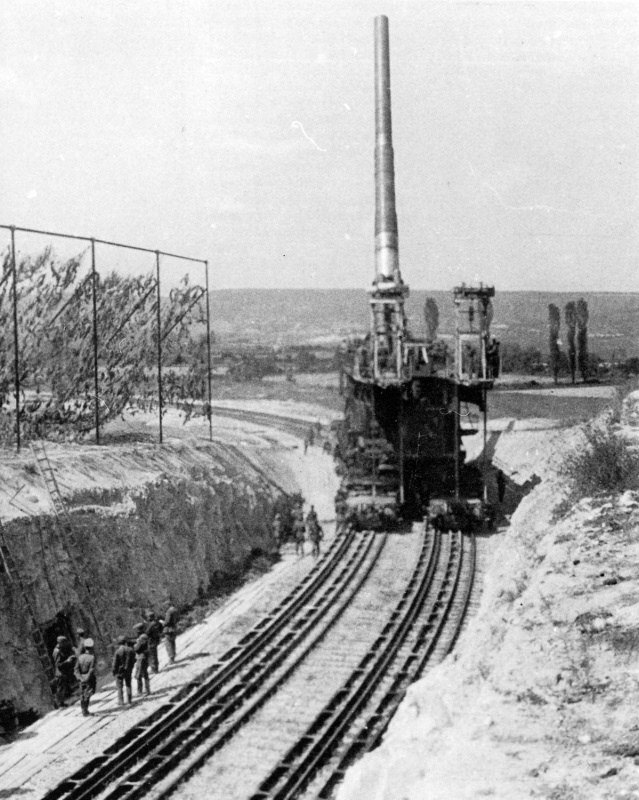

На курорте

25 апреля 1942 года пять эшелонов с разобранной артустановкой и обслуживающим дивизионом скрытно прибыли на полустанок Ташлых-Даир (ныне село Янтарное) в 30 км южнее железнодорожного узла Джанкой. Позиция для «Доры» была выбрана в 25 км от предполагавшихся к обстрелу целей в Севастополе и в 2 км к югу от железнодорожной станции Бахчисарай. Сверхсекретную позицию орудия решили строить в чистом поле, на голом как стол участке, где не имелось ни скальных укрытий, ни хотя бы небольшого леска. Невысокий холм между рекой Чурук-Су и железной дорогой был вскрыт продольной выемкой глубиной 10 м и шириной около 200 м, до станции Бахчисарай провели километровую ветку, а западнее холма уложили «усы», которые обеспечивали угол горизонтального обстрела в 45 градусов.

Работы по строительству огневой позиции велись круглосуточно в течение четырех недель. Было привлечено 600 военных строителей-железнодорожников, 1000 рабочих «Трудфронта» организации «Тодт», 1500 человек местных жителей и несколько сот военнопленных. Противовоздушная оборона обеспечивалась надежной маскировкой и постоянным патрулированием над районом истребителей из состава 8-го авиакорпуса генерала Рихтгофена. Рядом с позицией выстроили батарею 88-мм зенитных орудий и 20-мм зенитных автоматов. Кроме того, «Дору» обслуживали дивизион дымомаскировки, 2 румынские пехотные роты охраны, взвод служебных собак и специальная моторизованная команда полевой жандармерии. В общей сложности боевую деятельность орудия обеспечивало более четырех тысяч человек.

Орудие-призрак

Гестапо объявило весь район запретной зоной со всеми вытекавшими из этого последствиями. Принятые меры оказались столь успешными, что ни о прибытии в Крым, ни даже о самом существовании «Доры» советское командование так и не узнало до 1945 года!

Вопреки официальной истории командование Черноморского флота во главе с адмиралом Октябрьским творили одну глупость за другой. До 1943 года оно свято верило, что еще в июне 1941-го в Черное море вошел итальянский флот, и вели с ним упорные бои — ставили минные заграждения, бомбили мифические вражеские подводные лодки и торпедировали существовавшие только в воспаленном воображении вражеские корабли. В результате от собственных мин и торпед погибли десятки боевых и транспортных кораблей Черноморского флота! Командование Севастопольского оборонительного района то отправляло под трибунал за паникерство красноармейцев и младших командиров, докладывавших о взрывах огромных снарядов, то, наоборот, докладывало в Москву о применении немцами 24-дюймовых (610-мм) железнодорожных установок.

После окончания боев в Крыму в мае 1944 года специальная комиссия занималась поиском огневой позиции сверхтяжелого орудия в районах сел Дуванкой (ныне Верхнесадовое) и Заланкой (Фронтовое), но безуспешно. Документов об использовании «Доры» также не оказалось среди трофеев Красной армии, захваченных в Германии. Поэтому советские военные историки сделали вывод, что «Доры» под Севастополем вообще не было, а все слухи о ней — дезинформация абвера. Зато писатели «оттянулись» по «Доре» по полной программе. В десятках детективных историй героические разведчики, партизаны, летчики и моряки находили и уничтожали «Дору». Нашлись люди, которые «за уничтожение "Доры"» были награждены правительственными наградами, а одному из них даже присвоили звание Героя Советского Союза.

Психологическое оружие

Зарождению мифов вокруг «Доры» способствовало и действие ее 7-тонных снарядов, эффективность которых была близка к... нулю! Из 53 выпущенных 800-мм снарядов лишь 5 поразили цель. Наблюдательными постами дивизиона 672 отмечены попадания по батарее № 365, опорному пункту стрелкового полка 95-й стрелковой дивизии и по командному пункту зенитного дивизиона 61-го полка ПВО.

Правда, Манштейн в своей книге «Утерянные победы» писал: «Орудие одним выстрелом уничтожило большой склад боеприпасов на берегу бухты Северная, укрытый в скалах на глубине 30 м». Заметим, что ни одна из штолен Сухарной балки не была взорвана огнем немецкой артиллерии до последних дней обороны Северной стороны Севастополя, то есть до 25−26 июня. А взрыв, о котором пишет Манштейн, произошел от детонации боезапаса, открыто выложенного на берегу бухты и подготовленного для эвакуации на Южную сторону. При стрельбе по остальным объектам снаряды легли на расстоянии от 100 до 740 м от цели.

Штаб 11-й германской армии выбирал цели довольно неудачно. В первую очередь целями для бронебойных снарядов «Доры» должны были стать береговые башенные батареи № 30 и № 35, защищенные командные пункты флота, Приморской армии и береговой обороны, узлы связи флота, штольни подземных арсеналов, спецкомбинаты № 1 и № 2 и склады горючего, укрытые в толще Инкерманских известняков, однако по ним почти не стреляли.

Что же касается восьми снарядов, выпущенных по береговой батарее № 16, то это не что иное, как конфуз немецкой разведки. Установленные там 254-мм пушки были сняты еще в конце 1920-х годов, и с тех пор там никого не было. Кстати, я облазил и отснял всю батарею № 16 вдоль и поперек, но никаких серьезных повреждений не обнаружил. Позже начальник Генерального штаба вермахта генерал-полковник Гальдер оценил «Дору» так: «Настоящее произведение искусства, но, к сожалению, бесполезное».

Металлолом

Помимо «Доры» в Германии были изготовлены еще две ее 800-миллиметровые сестры, которые, однако, в боевых действиях не участвовали. В 1944 году немцы планировали применить «Дору» для стрельбы с французской территории по Лондону. Для этой цели были разработаны трехступенчатые реактивные снаряды Н.326. Кроме того фирма Круппа спроектировала для «Доры» новый ствол с гладким каналом калибра 52 см и длиной 48 метров. Дальность стрельбы предполагалась 100 км. Однако сам снаряд содержал всего 30 кг взрывчатого вещества и его фугасное действие было ничтожно по сравнению с ФАУ-1 и ФАУ-2. Гитлер приказал прекратить работы над 52-см стволом и потребовал создания орудия, стреляющего фугасными снарядами весом 10 тонн с 1,2 тоннами взрывчатого вещества. Понятно, что создание такого орудия было фантазией.

22 апреля 1945 года, во время наступления в Баварии 3-й американской армии, передовые патрули одной из частей при прохождении через лес в 36 км севернее города Ауэрбах обнаружили в тупике железнодорожной линии 14 тяжелых платформ и разбросанные вдоль путей остатки какой-то огромной и сложной металлической конструкции, сильно поврежденной взрывом. Позже в близлежащем тоннеле были найдены и другие детали, в частности — два гигантских артиллерийских ствола (один из которых оказался неповрежденным), части лафетов, затвор и т. д. Опрос пленных показал, что обнаруженные конструкции принадлежат сверхмощным орудиям «Дора» и «Густав». По завершении обследования остатки обеих артсистем сдали в металлолом.

Третье сверхмощное орудие — один из «Густавов» — оказалось в советской зоне оккупации, и дальнейшая его судьба западным исследователям неизвестна. Автор обнаружил упоминание о нем в «Отчете уполномоченного Министерства вооружений о работе в Германии в 1945—1947 гг.» т.2. Согласно отчету: «...в июле 1946 года специальная группа советских специалистов по заданию Министерства вооружений предприняла изучение 800-мм установки "Густав". Группой составлен отчет с описанием, чертежами и фотоснимками 800-мм орудия и проведена работа по подготовке к вывозу 800-мм железнодорожной установки "Густав" в СССР».

В 1946—1947 годах эшелон с частями 80-см орудия «Густав» прибыл в Сталинград на завод «Баррикады». На заводе орудие изучалось в течение двух лет. По сведениям, полученным от ветеранов КБ, заводу было поручено создать аналогичную систему, но в архивах подтверждения этому я не нашел. К 1950 году останки «Густава» были отправлены на заводской полигон, где они хранились до 1960 года, а затем были сданы на лом.

Вместе с орудием на завод «Баррикады» было доставлено семь гильз. Шесть из них впоследствии сдали в металлолом, а одна, использовавшаяся как пожарная бочка, уцелела и позже была отправлена на Малахов Курган. Это все, что осталось от величайшего орудия в истории человечества.

Калибрище: как немцы построили грозную и бестолковую пушку

Во время Первой мировой на выручку немецкой армии пришла компания пушечного короля Альфреда Круппа, построив в 1914 году легендарную «Большую Берту» — орудие калибром 420 мм. Она успешно справлялась с поставленной задачей: союзники на Западном фронте прозвали мощную мортиру «убийцей фортов». Но спустя два десятилетия, уже во время Второй мировой войны, вермахту требовалось нечто крупнее и мощнее: броня укреплений противников стала гораздо крепче.

В 1936 году Гитлер поставил жесткое техзадание перед спецами все той же Krupp: построить супер-орудие с дальнобойностью 35-45 км, способное пробить метровую броню, семь метров бетона и тридцать метров обычного грунта. По мнению немецких военных специалистов, этой мощи должно было хватить для взятия главных целей — линии Мажино и бельгийских погранфортов. Сказано — сделано: спустя год конструкторы Krupp закончили работу над проектом. Фирма разработала сразу три пушки калибром 800 мм, 850 мм и 1000 мм, но Гитлеру приглянулась первая. Позднее было спроектировано орудие поменьше: пушка калибром 520 мм, но дальше проекта дело не пошло. В общей сложности фирма получила заказ на производство орудий невероятной стоимостью 10 млн рейхсмарок (60 млн долларов США), на которые можно было бы построить порядка 250 гаубиц калибром 149 мм. Но кто считает деньги, когда речь о престиже? Забегая вперед отметим, что престиж оказался так себе, но обо всем по порядку.

Летом 1941 года на полигоне Хиллерслебен, что под Берлином, перед высокопоставленными армейскими чинами и довольным Адольфом Гитлером Krupp представила «Дору» — впечатляющую царь-пушку на железнодорожном ходу невиданных размеров. Масса орудия достигала 1350 тонн, оно передвигалось по сдвоенным железнодорожным путям на четырех десятиосных тележках. Общая длина «Доры» составляла более 47 метров (из которых 32,5 метра — это только ствол), а в «холке» она была ростом с пятиэтажку. Неповоротливая «Дора» могла прицельно палить на расстояние до 39 км, максимальная дальность была на 10 км больше. Дорогущая «игрушка» безумно понравилась фюреру, склонному к гигантомании, и уже через несколько месяцев орудие было готово к боевому применению.

Но дальше все пошло не по плану. Пока строили «Дору» и ее брата-близнеца «Толстого Густава», в Европе попросту не осталось ни одной цели, против которой применение подобных орудий было бы целесообразно. Фюреру жуть как хотелось пострелять из гигантского орудия, так что сначала «Дору» решили использовать для обстрела британской военно-морской базы «Гибралтар», а в итоге отправили на штурм Севастополя в 1942 году. В теории все относительно просто: махину требовалось перекинуть в окрестности Бахчисарая, в район поселка Дуванкой. Это была оптимальная точка для размещения орудия, расположенная на открытой местности в 25 километрах от целей.

На деле же все было куда сложнее. Для начала, силами военнопленных были вырыты огромные траншеи для укрытия шириной 200 и глубиной до 10 метров, после чего к месту установки проложили специальные подъездные железнодорожные пути. Целый месяц пять железнодорожных эшелонов подвозили под Севастополь орудие, механизмы, монтажный кран грузоподъемностью 300 тонн, боеприпасы и обслугу. Немцы торопились: доставка и сборка осуществлялась круглосуточно. Секретность работ обеспечивалась усиленной маскировкой, район строительства был объявлен закрытой зоной, в воздухе постоянно патрулировали истребители 8-го авиакорпуса генерала Рихтгоффена, наземная охрана позиции возлагалась на караульную часть численностью 300 бойцов, а также большую группу военной полиции и даже специальную команду со сторожевыми собаками. От воздушных атак «Дору» прикрывал усиленный артиллерийский дивизион ПВО численностью 400 человек. Всего к операции в окрестностях Севастополя было привлечено более 4000 человек, в том числе почтовая служба и даже бордель.

Самое смешное, что ни тот факт, что советская разведка проморгала появление гигантской пушки, ни титанические усилия по ее приведению в боевую готовность, по сути не имели должного эффекта. Перезарядка «Доры» занимала без малого час, всего в день она могла сделать 14 залпов. В общей сложности здоровенная «игрушка» выстрелила 48 раз 7-тонными снарядами, но из-за гигантской кучности боя лишь десяток из них упал в радиусе менее ста метров от целей. Ущерб «Дора» нанесла минимальный: несколько береговых укреплений и подземный склад боеприпасов при теоретически огромной огневой мощи — статистическая погрешность.

После провального выступления в Крыму, «Дору» отправили на ремонт в Эссен, оттуда в сторону Ленинграда, где она простояла с 1942 по 1943 год без дела. После окончания войны остатки «Доры» и так и не использованного ни разу «Толстого Густава» были найдены в предместье Ауэрбаха, что в Баварии, — нацисты постарались, чтобы орудия никому не достались. Но совершенно бестолковая пушка могла быть интересна разве что с точки зрения металлолома. Показатели мобильности, сроки подготовки к бою и точность стрельбы были крайне низкими. Вдобавок, задачи «Доры» куда меньшими усилиями решала авиация. Не даром сами немецкие генералы про нее говорили: «Настоящее произведение искусства, однако совершенно бесполезное."

-

Были ли пушечные ядра «многоразовыми»

Использовались ли пушечные ядра по несколько раз?

Первые пушки долгое время заряжались каменной картечью или каменными ядрами. Камень – хрупкий материал. Такой снаряд часто разрушался не только от столкновения с целью, но и мог расколоться в самой пушке при ударе о ствол.

Железные ядра начали использоваться только в XVI веке, а к XVII веку они стали почти повсеместными. Однако проблема разрушаемости боеприпасов так и осталась нерешенной: некачественное железо (обычное дело в этот период) тоже было крайне хрупким, и, как камень, часто разваливалось и деформировалось после выстрела.

Артиллеристы крайне осторожно обращались с боеприпасами, так как пушки в то время часто разрывало. Любые выступы или деформации ядра могли этому поспособствовать.

Причин для повторного использования ядер также было немного. Одна из основных – острая нехватка боеприпасов. Однако сбором «отстреленных» ядер должна заниматься отдельная группа, пространство боя должно быть ограниченным, а обе столоны – использовать одинаковые пушки (так как боеприпасы могут не подойти).

Тем не менее, существуют задокументированные случаи подобного сбора и повторного использования отстреленных боеприпасов.

Историк Джеймс М. Воло рассказал для Quora о том, как в битве при Чарльстоне во время Войны за независимость США армия «патриотов» использовала ядра противников. Для этого солдаты построили «огромный загон, заполненный песком, чтобы остановить выстрелы». Застрявшие ядра собирались и заряжались в пушки.

Во время Крымской войны солдаты также скатывали с холмов ядра и собирали их. Отсюда появилась одна из самых первых и значимых военных фотографий «Valley of the Shadow of Death», сделанная Роджером Фентоном 23 апреля 1855 года.

Работают ли пытки? Вот, что говорят ученые

Согласно заявлению 25 бывших следователей и федеральных агентов США, пытки заставляют жертву разговаривать. Но их задача – не заставить говорить, а получить точную и достоверную информацию. С этим насилие справляется плохо.

Ученые также считают, что пытки – неэффективный способ допроса заключенного. Нейробиолог Шейн О’Мара из Дублинского Тринити-колледжа говорит, что методы допроса с применением физического или психологического насилия ставят под угрозу память и когнитивные функции допрашиваемого. Это может повлиять на точность получаемой информации.

Один из первых и важных примеров неэффективности пыток в России – случай с гетманом Мазепой. Генеральный писарь и судья Василий Кочубей и бывший полковник Иван Искра рассказали Петру I о готовящемся заговоре Мазепы. Но император не поверил доносчикам и приказал пытать их. Искру и Кочубея пытали раскаленным железом и вскоре они признались в том, что оклеветали гетмана. Казнил их лично «оклеветанный» Мазепа, а затем – предал Петра.

Еще в 1984 году ООН подписала «Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания». Но власти некоторых стран часто находят в этой конвенции «лазейки».

К примеру, во времена президентства Джорджа Буша в США заключенных тюрьмы Гуантанамо пытали водой. Но администрация Буша назвала это «усиленными методами допроса», а не пытками. Размытое определение помогло обойти запрет ООН.

Американские солдаты пытали пленных иракцев в тюрьме Абу-Грейб с 2003 по 2006 год. Расследование насилия над заключенными началось только когда общественность увидела пугающие фотографии, на которых охранники тюрьмы издеваются над пленными. Одиннадцать солдат США осудили за преступления, связанные со скандалом. Но правительство скандал почти не затронул.

Свежие комментарии