Юферев Сергей

Одним из прототипов Штирлица мог быть Лев Ефимович Маневич

Легендарный разведчик Штирлиц, он же Максим Исаев, он же Всеволод Владимиров, навсегда стал элементом отечественного культурного кода. Герой произведений писателя Юлиана Семёнова полюбился многим нашим согражданам по книгам, но особенно по знаменитому телесериалу «Семнадцать мгновений весны». Народный герой является персонажем вымышленным, но при его создании Юлиан Семёнов вдохновлялся многими советскими разведчиками-нелегалами. Среди них вполне мог оказаться и Лев Ефимович Маневич, который длительное время успешно работал в Европе под вымышленным именем австрийского предпринимателя Конрада Кертнера.

Маневич не был обделен вниманием со стороны советских литераторов. Как говорил Константин Симонов, известность приходит к разведчикам посмертно. Так произошло с Зорге, так случилось и с Маневичем. О данном советском разведчике был написан роман советского писателя-фронтовика Евгения Воробьева «Земля до востребования», по которому в 1972 году был снят одноименный художественный фильм.

Необычное детство Льва Маневича

Лев Ефимович Маневич родился 20 августа 1898 года в небольшом городе Чаусы Могилёвской губернии. Будущий разведчик происходил из небогатой семьи мелкого еврейского служащего. В те годы Гомель, Могилёв и Бобруйск составляли своеобразный белорусский пояс оседлости. В Российской империи с 1791 по 1917 год так называлась географическая граница территории, за которой не могли постоянно проживать евреи, за исключением ряда категорий, которые постоянно менялись. Такая несправедливость и ущемление в гражданских правах стали причиной большого распространения революционных идей именно среди еврейского населения Российской империи. Именно из небольших местечек и городов за пределами черты оседлости вышло потом большое количество известных революционеров, политических деятелей.

Старший брат Льва Маневича, Яков, не стал исключением. Он проникся революционными идеями, которые витали в обществе в начале XX века. С молодых лет принимал участие в революционной деятельности и вступил в РСДРП(б). В 1905 году во время службы в армии Яков был арестован за хранение в казарме оружия, большевистских прокламаций и взрывчатки. Отделался он сравнительно легко: его отправили на исправление в дисциплинарную часть на территории Бобруйской крепости. Здесь Яков Маневич принял участие в восстании батальона 22 ноября 1905 года. Позднее 13 восставших приговорят к смерти, а остальных участников к каторжным работам.

Якову Маневичу повезло, товарищи не оставили его в беде. Боевая группа освободила Якова, после чего он сумел выбраться за границу, сначала в Германию, а затем в Швейцарию. Весной 1907 года в Цюрих за ним отправился и его младший брат Лев. Родные отправили юного Льва за границу после смерти матери, решив, что там ему будет лучше. В 1913 году Лев Маневич поступил в местный политехнический колледж, где очень быстро освоил разговорный немецкий. Отличное знание языка очень пригодится ему в дальнейшем в разведывательной работе. Там же, в Швейцарии, Лев Маневич выучил ещё два языка: французский и итальянский. На этих языках разговаривали в некоторых швейцарских кантонах, а у Льва обозначилась способность к изучению иностранных языков.

Продолжали следить братья и за революционной повесткой дня. В Швейцарии они присутствовали на нескольких выступлениях Ленина. Революцию в России в 1917 году оба встретили с воодушевлением и уже летом того же года выехали на Родину.

Как Лев Маневич стал разведчиком

По прибытии в Россию Лев Маневич быстро определился со своим будущим. После Октябрьской революции он добровольцем вступил в ряды Красной Армии, а в 1918 году и в ряды РКП(б), получив заветный партийный билет. Начавшаяся в стране гражданская война серьезно помотала Льва Маневича, забрасывая нашего героя в различные уголки бывшей империи. В 1918 году он был в Баку и успел повоевать в составе Первого интернационального полка против мусаватистов, а уже весной 1919 года сражался на Восточном фронте против войск адмирала Колчака. В годы гражданской войны Лев Маневич вел очень активную партийную работу во всех городах, где оказывался: в Баку, Уфе, Самаре.

Гражданскую войну Маневич заканчивал уже комиссаром бронепоезда. Именно в это время своей жизни он встретит настоящего боевого товарища Якова Никитича Старостина. Именем этого человека через много лет после завершения гражданской войны Маневич представится, попав в нацистский концлагерь. Боевой товарищ из прошлого, чью биографию Лев Маневич припишет себе, в последний раз спасет ему жизнь.

Лев Маневич, в совершенстве владеющий иностранными языками, получивший образование в Швейцарии, отлично зарекомендовавший себя в боях, имеющий ранения и проливавший кровь за новую власть, не остался без внимания командования. После завершения гражданской войны его военная карьера шла по нарастающей. В 1921 году Маневич успешно окончил высшую школу штабной службы комсостава РККА, а в 1924 году — Военную академию РККА.

Уже с августа 1924 года Маневич находился на службе в Разведывательном управлении РККА. В эти годы он был прикомандирован к Секретариату РВС Республики для особых поручений. Фактически все эти годы он занимался подготовкой к заграничным командировкам и разведывательной деятельности за рубежом. С 1925 по 1927 год находился в командировке в Германии. После возвращения в Советский Союз в мае 1927 года возглавил отдельный сектор в Разведуправлении РККА. Одновременно с этим в 1928 году успел пройти стажировку на должности командира стрелковой роты в 164-м полку, а после успешного окончания в 1929 году курсов, которые были организованы при Военно-воздушной академии имени Николая Егоровича Жуковского, в мае-октябре 1929 года стажировался в 44-м авиационном отряде. Всё это было необходимо для его будущей разведывательной работы в Европе. Основными точками приложения усилий разведчика должны были стать новые технологии в промышленности, особенно авиационной.

Работа разведчика-нелегала

В конце 1929 года Лев Маневич отправится в свою разведывательную миссию, из которой уже никогда не вернется домой. Для успешной работы он легализовался в Австрии под вымышленным именем местного коммерсанта Конрада Кертнера, агентурным псевдонимом разведчика было имя Этьен. В Вене советский разведчик успешно легализовался, открыв собственное патентное бюро. Прикрытие было отличным и открывало доступ к новинкам европейской промышленности. При этом, будучи авиатором, имея необходимое образования и навыки, полученные во время учебы в СССР, новоиспеченный австриец Конрад Кертнер завел много полезных знакомств с летчиками, техниками, мотористами, наладчиками оборудования и некоторыми авиаконструкторами.

Легализовавшись в Австрии, к 1931 году Маневич переориентировался на Италию, которая представляла огромный интерес для СССР. Военная разведка нуждалась в сведениях не только о состоянии вооруженных сил страны и переброске войск, но и о состоянии и возможностях итальянской военной промышленности, о военно-политических планах фашистской Италии. В 1931 году в Милане Конрад Кертнер с помощью своего знакомого итальянского авиационного инженера открывает новое патентное бюро «Эврика». С инженером разведчик познакомился на международной авиавыставке в Лейпциге, уговорил стать его своим компаньоном.

Этот период работы в Италии стал самым успешным для Этьена. В Ломбардии фирма «Эврика» представляла интересы ряда реально существующих австрийских, чешских, немецких фирм, которые были заинтересованы в поставках продукции на итальянский рынок. Успехом Кертнера был контракт с немецкой фирмой «Нептун», которая занималась выпуском аккумуляторов, к которым Советский Союз проявлял особенный интерес. Здесь же в Италии «австрийский бизнесмен» особенно пристально работал с новинками итальянской авиапромышленности и военного судостроения. Особый интерес для разведчика представляла крупная судостроительная компания «Ото Мелара».

Для СССР легализовавшийся в Австрии и в Италии разведчик стал очень ценным сотрудником, поставлявшим в центр массу полезной для советской оборонной промышленности информации: чертежей, патентов, аналитических записок, планов. Только за 1931-1932 годы резидентура Льва Маневича, которая разрослась до 9 агентов-источников и трех вспомогательных агентов, привлекаемых к решению второстепенных задач, передала в Москву 190 ценных документов и донесений информационного характера. 70 процентов поступившей в Центр информации были оценены советским командованием очень высоко. Среди передаваемой информации были данные по авиационным двигателям, навигационным приборам, приборам, облегчающим пилотам полеты в условиях недостаточной видимости, информация о броневых сталях, новых образцах надводных кораблей и подводных лодок.

Поток этой информации иссяк в октябре 1932 года. Один из завербованных агентов был раскрыт итальянской контрразведкой и раскололся. На встрече с Конрадом, на которой агент должен был передать австрийцу пакет чертежей нового самолета, «австрийского бизнесмена» задержали. Это произошло в Милане 3 октября 1932 года. Советского разведчика обвинили в военном шпионаже, взяв на месте с поличным.

Из тюрьмы в концлагерь

Итальянская контрразведка и следствие так и не смогли выяснить настоящую личность Конрада Кертнера, свою принадлежность к советской разведке он не признавал. Само следствие шло очень долго, окончательное судебное решение и приговор были вынесены только в феврале 1937 года. Гражданина Австрии Конрада Кертнера приговорили к 16 годам тюремного заключения (позднее приговор будет снижен, но разведчика это уже не спасет). После вынесения приговора разведчика отправят для отбытия наказания в тюрьму Кастельфранко дель Эмилия. При этом на Родине уже во время следствия секретным приказом НКО СССР от 16 декабря 1935 года Маневичу, находящемуся в распоряжении Разведупра РККА, было присвоено звание полковника.

Находясь в тюрьме, Лев Маневич заразился туберкулезом. Весной 1941 года уже больного узника перевели на юг страны в каторжную тюрьму, расположенную на острове Санто-Стефано. В этой тюрьме Маневич пробыл до 9 сентября 1943 года. Остров был освобожден американскими военными, которые выпустили из тюрьмы часть узников, среди которых был и Маневич. Здесь история сыграла с разведчиком злую шутку. Вместо свободы он оказался в застенках гестапо. После освобождения Маневич с частью освобожденных узников на шхуне отплыл в итальянский город Гаэта, который лишь за день до их прибытия заняли германские войска.

Всех прибывших узников немцы достаточно быстро отправили в концлагерь «Эбензее», расположенный на территории Австрии. Понимая, что в его легенду скорее всего не поверят, что его смогут раскрыть, в поезде по пути в концлагерь Маневич сменил свою куртку на куртку погибшего от тифа русского военнопленного Яковлева. По прибытии в лагерь он уточнил, что зовут его не Яковлев, а Яков Старостин, и в его имени просто произошла путаница. Здесь Маневич объединил биографию известного ему с гражданской войны боевого товарища с теми сведениями, которые успел узнать о погибшем военнопленном в поезде.

Новая легенда не вызвала у эсэсовцев никаких подозрений, именно под именем Якова Старостина советский разведчик содержался в гитлеровских концлагерях. Помимо лагеря «Эбензее», это были лагеря «Маутхаузен» и «Мельк». В лагерях разведчик вел подпольную работу и, даже будучи тяжело больным, продолжал демонстрировать заключенным волю к сопротивлению и выдержку. Повторно был освобожден американскими войсками в начале мая 1945 года. Однако тяжелая болезнь и лагерные лишения сказали свое слово. Лев Маневич скончался 12 мая 1945 года и был похоронен в окрестностях Линца. Перед смертью он раскрыл свое настоящее имя и род занятий лагерному товарищу советскому офицеру Гранту Айрапетову.

В 1965 году Льву Ефимовичу Маневичу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В том же году его могила была найдена. Останки разведчика перенесли и торжественно перезахоронили на крупном мемориальном кладбище Санкт-Мартин в Линце, на котором захоронены павшие советские воины. Тогда же на могиле был официально установлен памятник с надписью: «Здесь покоится прах Героя Советского Союза полковника Льва Ефимовича Маневича».

=0=0=

Сверхкорабли. Выбор оружия

Старик помнил, как по плоским литаврам его палуб гремели шаги Муссолини. Помнил выстрелы и яростные крики орудийной прислуги в бою у Калабрии. Помнил бурун от перископа HMS Upholder. Помнил столб смешанной с нефтью воды, взметнувшейся у его борта 28 июля 1941 года. Тогда казалось, ему приходит конец.

Однако, он выжил. Но даже представить не мог, какая участь ожидает на старости лет.

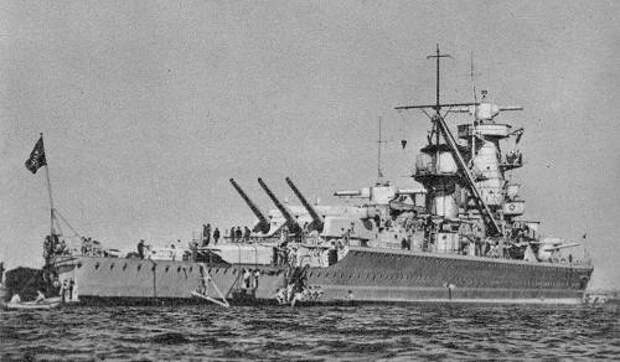

«Джузеппе Гарибальди» - легкий крейсер типа «Дюка делльи Абруцци», спущенный на воду в 1936 году. В отличие от многих ровесников, он благополучно пережил войну и был оставлен в составе итальянского флота. В середине 50-х крейсер неожиданно исчез, скрывшись в доках арсенала Ла Специи. Спустя четыре года оттуда выползло чудовище, у которого от прежнего корабля сохранилось только название и броня.

В кормовой части, где раньше стояли рельсы с рядами рогатых мин появилась странная конструкция. Крышки пусковых шахт для баллистических ракет «Поларис».

Несмотря на удачные испытания, «Гарибальди» остался без ядерного оружия на борту. Что, не отменяло возможности по его превращению в «корабль апокалипсиса». В любой момент пусковые шахты были готовы к приёму ракет стратегического назначения.

Отказавшись от передачи «Поларисов» по ряду политических причин, янки предложили итальянцам морской зенитно-ракетный комплекс «Терьер».

127-тонная пусковая установка, пять американских радаров и 72 зенитные ракеты массой по полторы тонны каждая. «Джузеппе Гарибальди» стал первым ракетным крейсером в Европе.

В дополнение к «Поларисам» и «Терьерам» модернизированный корабль ощетинился 12-ю стволами артиллерийских орудий. Универсальные зенитки с радарным наведением калибра 76 и 135 мм.

Экипаж - 600+ человек.

Максимальная скорость хода 30 узлов.

Полное водоизмещение после модернизации составило 11 тыс. тонн. Это в 2,5 раза меньше, чем у современного атомного крейсера «Петр Великий».

«Грозный»

Любимый крейсер Никиты Хрущева, открывший новую великолепную эпоху в истории русского флота. Именно такие корабли позволили ВМФ СССР заявить о себе в Мировом океане.

С этим малышом приходилось считаться, «Грозный» имел потенциальную возможность перебить своими ракетами целую эскадру. Притом, в отличие от своих громоздких предшественников, он еще имел шанс продержаться какое-то время в бою против ВМС стран НАТО. Крейсер имел ракеты на все случаи жизни.

Хрущев не любил устаревшие и избыточно крупные «калоши», которые массово строились в послевоенное время. И эта нелюбовь была вполне оправданной. Ни один из прошлых проектов не значил ничего на фоне ракетного крейсера новой эпохи.

Проектирование этого корабля велось под личиной эсминца. Да и кто мог знать, как правильно классифицировать «Грозный»? До него никто в мире подобных кораблей не строил. По размерам он действительно соответствовал крупному эсминцу.

На испытаниях в 1962 г. выяснилось несоответствие его размеров и возможностей. На глазах Генсека ракетный корабль первым же залпом потопил мишень. Приняли решение классифицировать «Грозный», как крейсер.

Даже невооруженным глазом видно, насколько он перегружен оружием. Две пусковые установки для ракет П-35, восемь изделий в залпе, две из них - с ядерными боевыми частями. В погребах - еще восемь ракет для повторного залпа.

В носовой части - корабельный ЗРК «Волна» с двумя вращающимися магазинами для зенитного боезапаса.

Два радара общего обнаружения «Ангара».

Пост управления зенитным огнём «Ятаган», представляющий замысловатую комбинации из пяти громоздких параболических антенн.

А также, десять других радиотехнических постов для получения данных от внешних средств ЦУ, управления огнём и ведения радиотехнической разведки в океане.

Универсальная артиллерия (2x2 76 мм), торпеды, вертолётная площадка, впоследствии - шестиствольные автоматы.

Скорость - такой нет ни у одного современного корабля.

34 узла на паровых котлах.

Экипаж - три сотни офицеров, матросов и старшин.

Как советским конструкторам удалось разместить такое количество систем и вооружений при полном водоизмещении 5,5 тыс тонн (вдвое меньше, чем у американского эсминца «Арли Берк») ?

Да вот так. Без всяких затей. Советские конструкторы знали, что именно столько оружия беспрепятственно помещается на корабле водоизмещением 5,5 тыс. тонн.

В былые годы они спокойно умещали схожее по массе артиллерийское и минно-торпедное вооружения в корпусе с водоизмещением 7-8 тыс. тонн (пример - КРЛ пр. 26-бис «Максим Горький»). Но теперь у них отпала надобность в броневом панцире, оттого крейсер «ужался» до размеров эсминца или современного фрегата.

Самый вооруженный эсминец

USS Hull (DD-945) - единственный в мире эсминец с 203 мм артиллерией.

К началу 1970-х реликтовые крейсера эпохи ВМВ уже «дышали на ладан». В то время, когда война во Вьетнаме вновь продемонстрировала важность непосредственной огневой поддержки для морских десантов и армейских подразделений, ведущих боевые действия в прибрежной зоне. Только за первые три года войны (1965-68 гг.) тяжелые крейсеры и линкоры ВМС США выпустили по берегу 1 миллион 100 тыс. снарядов.

Решение проблемы виделось в создании новой, в меру компактной и высокоэффективной пушки большого калибра для вооружения существующих эсминцев.

Конструкторы стряхнули пыль с чертежей старого «Де Мойна» и на оcнове его 8‘’ автоматизированных пушек сконструировали полностью автоматическую установку Марк-71.

Калибр 203 мм.

Система управления огнём по данным радара.

Автоматизированная боеукладка - 75 выстрелов.

Практическая скорострельность - один выстрел каждые 5 секунд.

Масса осколочно-фугасного снаряда - 118 кг.

Эффективная дальность стрельбы - около 30 километров.

Первой экспериментальной «платформой» для размещения Марк-71 был выбран эсминец «Халл». Скоромный, непримечательный корабль типа «Ф. Шерман». Последний послевоенный проект торпедно-артиллерийского эсминца ВМС США, сочетавший в себе все лучшее от "Флетчеров" и "Гирингов" военных лет. Традиционно крупные для американских эсминцев размеры (4000 тонн) и отличное по меркам 1950-х гг. вооружение с таким же совершенными СУО.

К моменту описываемых событий «Шерманы» были всё еще молоды телом, но уже старый душой. Понимая бесполезность подобных эсминцев в современном бою, их начали активно перестраивать в ракетные эсминцы.

Но больше всех повезло «Халлу», чья носовая пятидюймовка оказалась заменена 203 мм суперпушкой.

Орудие такого калибра выглядит забавно на эсминце.

Графская охота

Он мог пройти вдвое большее расстояние, чем любой из его ровесников-ТКР.

Из-за нестерпимого шума от работы дизелей на полном ходу офицеры в кают-компании «Дойчланда» общались записками.

Но главной особенностью немецких «карманных линкоров» было их оружие. Корабль, схожий по размерам с «вашингтонцами», был вооружен 283 мм артиллерией. Это не считая еще восьми шестидюймовок и батареи зенитных «Флаков» калибра 88 или 105 мм!

Каждая из двух его башен главного калибра имела массу 600 тонн.

По бронепробиваемости и могуществу своих 300 кг снарядов немецкие «карманники» имели абсолютное превосходство над всеми «договорными крейсерами» 1930-х гг, стандартно вооруженными шести- и восьмидюймовыми пушками. Разница по массе снарядов в 3-6 раз!

По своим характеристикам великолепные пушки 28 cm SK C/28 приближались к орудиям линкоров. По крайней мере, боеприпасы калибра 283 мм уже могли представлять реальную угрозу для высокозащищенных кораблей.

Видно, настолько непропорционально велики эти артсистемы для не самого крупного корабля.

Именно благодаря своему супер-оружию, «Адмирал Граф фон Шпее» раскидал, как щенят, три британских крейсера в бою у Ла-Платы. В том числе, полностью обезоружил и вывел из строя тяжелый крейсер «Эксетер».

Немцам удалось создать прекрасно вооруженную морскую артиллерийскую платформу.

Единственное, что не удалось обеспечить в рамках отведенного водоизмещения - это защищеность. Конструктивная защита «карманного линкора» не могла защитить его даже от попаданий 152 мм снарядов, уже не говоря о других, гораздо более серьезных угроз того времени. А сама схема защиты, толщина палуб и поясов выглядит неудачной шуткой на фоне сходных по водоизмещению тяжелых крейсеров других стран.

Современный флот

Сейчас цена победы стала важней самой победы. Да и, признаться, побед на флоте не видели уже семь десятков лет.

Главное в мирное время - не порвать собственный бюджет. Отсюда, всевозможные инциативы по сокращению расходов, прописанные в конструкции современных боевых кораблей. Все фрегаты и эсминцы наших дней намеренно недогружены.

Яркий пример - ракетный фрегат «Де Зевен Провинсен» (Нидерланды). Вместо шестой секции УВП - металлическая заглушка. Боекомплект искусственно сокращен. Сколько дополнительных вооружений могло бы появиться на этом фрегате в военное время - остается загадкой.

Большой противолодочный корабль «Адмирал Кулаков» ходил тридцать лет без половины положенных по проекту систем ПВО. В мирное время они ему не нужны.

Оружие в больших количествах не нужно. Скорость не важна. О конструктивной защите не задумываются последние 50 лет.

Жизнь конструкторов облегчают современные технологии. Самый громоздкий компьютер весит в 1000 раз меньше, чем ствол восьмидюймового орудия эпохи ВМВ. Компактные ракеты, высокоэффективные дизели и турбины, многократно сокращенный экипаж.

Но бывали времена, когда вопрос «жизнь или смерть?» стоял ребром. Тогда создатели боевой техники бились не за каждый рубль, а за сантиметры метацентрической высоты, что обещало возможность размещения дополнительных вооружений. Бились до последнего, чтобы заполучить хоть какое-то преимущество над противником.

Настоящий конкурс конструкторов, в котором учитывались международные ограничения и необходимость постройки кораблей в строго оговоренных пределах. При вечном недостатке средств. В условиях недостатка информации, расчетов «в ручную» и несовершенной технологической базы того времени.

Подобно тому, как истинное искусство рождается в стесненных условиях, из стремления нарушить запреты. Именно так рождались невероятные, сверхвооруженные корабли. Чья огневая мощь была непропорциональна их скромным размерам.

Свежие комментарии