Как Сталин вернул России Бессарабию

Дети дарят цветы бойцам Красной Армии во время парада в Кишиневе в связи с возвращением Бессарабии в состав советского государства

80 лет назад, 28 июня 1940 года, началась Бессарабская операция Красной Армии. Сталин вернул в состав России-СССР Бессарабию.

Русская окраина

Историческая область в юго-восточной Европе между Чёрным морем и реками Дунай, Прут и Днестр с древнейших времен была частью Руси. Сначала она находилась под контролем скифов – прямых предков русов-русичей. Затем здесь жили славянские племена уличей и тиверцев. Среди их градов был Белгород (ныне Белгород-Днестровский). Эти союзы племен входили в состав Киевской Руси. Далее эти земли были частью Галицкой Руси. Город Галац – это древнерусский Малый Галич.

После серии вторжений кочевников и «монгольского» нашествия область была опустошена. В середине XIV века Бессарабия вошла в состав Молдавского княжества и была населена молдаванами (в этногенезе которых активное участие приняли славяне-русины). В начале XVI столетия Турция покорила Бессарабию и построила здесь ряд крепостей. В ходе ряда русско-турецких войск Россия постепенно вернула под свой контроль Северное Причерноморье. После Русско-турецкой войны 1806-1812 гг. по Бухарестскому миру 1812 года Бессарабия была присоединена к Российской империи.

По Адрианопольскому мирному договору 1829 года, завершившему Русско-турецкую войну 1828—1829 гг., к России была присоединена дельта Дуная. Крымская война привела к потере части Бессарабии. По Парижскому миру 1856 года часть русской Бессарабии была присоединена к Молдавии (османскому вассалу), а дельта Дуная к Турции. Понадобилась новая война с Турцией (1877—1878 гг.), чтобы вернуть свою землю. По Берлинскому договору 1878 года южная часть Бессарабии отошла России. Однако Северную Добруджу и дельту Дуная получила Румыния (тогда союзник России против Турции).

Пользуясь развалом Российской империи, которая была союзником Румынии в войне с германским блоком, в декабре 1917 – январе 1918 года румынская армия оккупировала Бессарабию. В декабре 1919 года румынский парламент узаконил аннексию Буковины и Бессарабии. В октябре 1920 года страны Антанты приняли Парижский протокол, в котором оправдали аннексию Бессарабии и признали суверенитет Румынии над областью.

Бухарест активно проводил политику румынизации оккупированной русской окраины. Искусственно увеличивалась доля румынского населения. В аграрной сфере проводилась политика колонизации – увеличивалось число землевладельцев-румын.

Русский язык (включая его малорусскую разновидность) изгнали из официальной сферы. Русских и русскоязычных из государственных органов, системы образования и культуры. Тысячи людей были уволены из-за незнания государственного языка либо по политическим мотивам. Была ликвидирована прежняя пресса, введена цензура. Старые политические и общественные организации ликвидировались (к примеру, коммунисты). Население жестко контролировалось с помощью военной администрации, жандармерии и тайной полиции. В итоге к концу 1930-х годов разговаривать разрешалось только на румынском языке.

Понятно, что такая политика Бухареста привела к сильному сопротивлению. Румыны силой подавили сопротивление местного населения. Румынская армия жестоко раздавила ряд восстаний. В частности, Татарбунарское восстание 1924 года — восстание крестьян во главе с местными коммунистами против румынских властей. Тысячи повстанцев были убиты и арестованы. Репрессии, террор и антинародная политика румынских властей (в частности, аграрная политика, ущемлявшая интересы крестьянства) привели к массовому бегству населения Бессарабии. Только за десять лет в Америку, Западную Европу и Россию бежали около 300 тыс. человек (12% населения области).

Бессарабский вопрос

Москва не признала отторжение своей области. В ноте от 1 ноября 1920 года Советская Россия выразила решительный протест против аннексии и Парижского протокола. На Венской конференции 1924 года Москва предложила провести в Бессарабии плебисцит, который мог утвердить аннексию, либо отвергнуть её. Но Румыния отвергла предложение Советского Союза. В ответ на это 6 апреля 1924 года Народный комиссариат иностранных дел СССР сделал в газете «Правда» следующее заявление:

«Впредь до плебисцита мы будем считать Бессарабию неотъемлемой частью Украины и Советского Союза».

Таким образом, историческое право было на стороне России. Бессарабия была русской окраиной, которую издревле населяли русы-славяне. Область была частью русской земли. В ходе ряда вторжений, включая турецкое, Бессарабия была отторгнута от Руси. После серии тяжелых войн, в которых погибли тысячи русских воинов, Россия вернула Бессарабию. Смута 1917—1918 гг. привела к тому, что область оккупировала Румыния (предавший Россию союзник). Москва никогда не признавала аннексию Бессарабии.

В конце 1930-х годов Москва получила возможность вернуть оккупированную румынами землю. Германия при подписании пакта Молотова – Риббентропа в августе 1939 года согласилась, что Бессарабия входит в сферу влияния СССР. Румыния была союзником Франции. Однако в мае – июне 1940 года немецкие дивизии сокрушили Францию. Время пришло.

Румыния была больше и сильнее, чем прибалтийские государства. Однако она была ослаблена внутренними противоречиями. Страну раздирали политические интриги, хищничество и воровство верхушки. Долгое время националисты из «Железной гвардии» не имели поддержки финансово-экономических кругов страны, поэтому не могли победить в парламенте. Однако в 30-е годы их позиции окрепли. Националисты сделали ставку не на разрушительные, а на созидательные программы. Создавали трудовые и сельскохозяйственные общины, торговые кооперативы. В результате привлекли новых сторонников, укрепили материальное положение. Кроме того, националистами заинтересовался начальник Генштаба, а потом министр обороны Румынии Йон Антонеску. Он был тесно связан с финансовой элитой страны. В финансов-промышленных кругах в это время многие поняли, что страна в тупике и искали выход из кризиса. Пример Рейха казался привлекательным.

Антонеску был не прочь стать румынским фюрером. Но своей партии у него не было. Тогда он стал оказывать материальную помощь «железногвардейцам». Король Румынии Кароль II, который не без оснований опасался амбициозного министра обороны, весной 1938 года приказал арестовать Антонеску и верхушку «Железной гвардии». Но генерал был слишком популярной личностью, его пришлось отпустить. Его только понизили в должности до командира корпуса. А главу «Железной гвардии» Корнелиу Кодряну и его соратников убили якобы при попытке к бегству. В ответ националисты развязали террор против своих противников (было убито несколько министров внутренних дел).

Тем временем Антонеску приобрел образ «борца за народ». Критиковал правительство за провальную внутреннюю политику. Во внешней политике он требовал бросить смотреть на Париж и переходить в фарватер Рейха. Летом 1940 года его советы показались пророческими. В Париж вошли немецкие войска. Больше покровителя у Румынии не было. А возле румынской границе Красная Армия готовилась к походу.

Советский танк Т-26 и бронеавтомобили БА-10 на дороге в Бессарабии

Генерал армии Г. К. Жуков на военном параде в Кишинёве

Освобождение

Войска на румынском направлении в начале июня 1940 года возглавил герой Халхин-Гола Г. К. Жуков. С 9 июня 1940 года войска Киевского и Одесского округов начали подготовку к освободительному походу. В середине июня СССР вёл войска в Прибалтику («Миф о советской оккупации Прибалтики»). После этого пришло время вернуть Бессарабию. 20 июня 1940 года командующий Киевским военным округом генерал Георгий Жуков получил директиву наркома обороны и Генштаба начать подготовку Бессарабской операции с целью разгрома румынской армии и освобождения Северной Буковины и Бессарабии. Из войск Киевского и Одесского военных округов создан Южный фронт: 12-я, 5-я и 9-я армии. Три армии насчитывали 10 стрелковых и 3 кавалерийских корпуса, отдельные стрелковые дивизии, 11 танковых бригад и т. д. Всего свыше 460 тыс. человек, до 12 тыс. орудий и минометов, более 2400 танков, свыше 2100 самолетов. Плюс поддержка Черноморского флота, морская авиация – 380 самолетов. Началось формирование Дунайской военной флотилии.

Москва проинформировала Берлин, что собирается вернуть Бессарабию и заодно Северную Буковину (там большинство населения составляли малороссы-украинцы). Берлин выразил удивление и немного поспорил только насчёт Буковины. Она формально никогда не была частью России, и в пакте 1939 года о ней речи не было. Однако ссориться из-за такой мелочи немцы не стали и дали согласие. 26 июня 1940 года Молотов вручил румынскому послу требование передать Бессарабию и Северную Буковину СССР. Москва подчёркивала, что Румыния воспользовалась временной слабостью России и насильственно отторгла её земли.

В Румынии была объявлена мобилизация. Румыния развернула на советской границе крупную группировку войск – 1-ю группу армий (3-я и 4-я армии). Всего 6 армейских и 1 горнопехотный корпуса, около 450 тыс. человек. Бухарест выставил до 60% своих сил. Однако воевать против СССР румынская верхушка откровенно боялась. Мощных оборонительных рубежей вроде линии Маннергейма или Мажино на границе Румынии не было. В предвоенное время румыны погрязли в легкомыслии, воровстве и раздорах, обороне восточных рубежей особого внимания не уделяли. Надеялись на «крышу» Франции и Англии. Теперь покровителей не было. Если русские начнут наступление, их не остановить. Боеспособность армии, несмотря на её численность, была низкой.

Бухарест стал умолять о помощи Германию. Но в Берлине пока не хотели большой войны на Балканах. Вдруг русские не просто сомнут румын, но и пойдут дальше? Займут месторождения нефти, которые нужны Рейху, поставят в Румынии своего правителя. Может, пойдут и дальше, в Болгарию и Югославию. Германия получит большую проблему в Юго-Восточной Европе. Поэтому Берлин хотел урегулировать конфликт без войны. Германская дипломатия стала давить на Бухарест, настаивая, чтобы он уступил. В это же время засуетились и другие соседи Румынии, у которых она также отняла ряд территорий. Венгры вспомнили о том, что после Первой мировой войны румыны украли у неё Трансильванию, болгары вспомнили о Южной Добрудже. Если русские начнут наступление, Венгрия и Болгария также могут повоевать за свои земли. В этих спорах немцы вели свою игру. Уламывая Бухарест уступить Москве, они врали, что возьмут Румынию под свою защиту, поставят на место венгров с болгарами.

Румынская верхушка и сама знала, что не страна не готова к войне. 28 июня 1940 года Румыния приняла ультиматум. Армии Жукова вступили в Бессарабию мирно. Румынские войска без боя ушли за р. Прут. Произошло только несколько незначительных стычек и перестрелок. К 3 июля 1940 года Бессарабская операция в целом была завершена. Наши войска установили полный контроль над территориями Бессарабии, Северной Буковины и Герцы, была установлена новая граница между Россией и Румынией.

Местные жители, особенно русские и украинцы-малороссы, сильно пострадавшие от политики румынизации, с восторгом встречали Красную Армию. На домах вывешивали красные флаги: «Наши пришли!» На улицах развернулись всенародные гуляния. Бессарабцы, которые жили и работали в Румынии, старались вернуться на родину, чтобы жить под советской властью. 2 августа Верховный Совет СССР постановил объединить Молдавскую автономную республику с Бессарабией, была создана Молдавская ССР со столицей в Кишинёве. Северная Буковина вошла в состав Украинской ССР.

Население Бессарабии, как и Прибалтики, от воссоединения с Россией только выиграло. Некоторые граждане предпочли уехать за границу, кто-то попал под репрессии и депортацию. Пострадали враждебные России политические деятели, чиновники, представители господствующего класса (фабриканты, банкиры, помещики). Но их было ничтожное количество: в Бессарабии – 8 тыс. человек. При этом их не расстреляли, не загнали на каторгу, а только выселили подальше (в Туркестан или Сибирь). В Германии, во Франции, в Румынии и других странах крупные военно-политические перемены сопровождались куда более масштабными репрессиями и чистками. Основная масса народа в Молдавии только выиграла. Началось развитие экономики, культуры, науки и образования республики.

Таким образом, Сталин без войны вернул России её исторические земли. Военный, экономический и демографический потенциал Советского Союза был укреплен. Важное военно-экономическое значение имел выход к крупнейшей судоходной реке Западной Европы – Дунаю. На Дунае была создана Дунайская флотилия. Созидательная политика Сталина принесла России колоссальный выигрыш. Без потерь и серьёзных усилий СССР присоединил обширные северо-западные, западные и юго-западные территории. Страна вернула свои ранее утраченные окраины. Крушение Версальской системы, англо-французской коалиции выводило Россию в ранг великих держав, впервые с 1917 года!

Советские танки БТ-7 на параде в Кишиневе

Тракторные тягачи «Сталинец» буксируют 122-мм корпусные пушки А-19 во время парада в Кишиневе

Жители Кишинёва приветствуют советских солдат, июль 1940

Как русские «турецкий флот атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо пустили, потопили, в пепел обратили…»

Разгром турецкого флота под Чесмой. Картина Якоба Филлипа Гаккерта

250 лет назад русская эскадра в Чесменской бухте Эгейского моря полностью уничтожила турецкий флот. Русские моряки потопили и сожгли весь вражеский флот: 16 линейных кораблей (1 корабль захватили) и 6 фрегатов!

Подготовка похода

В 1768 году началась очередная русско-турецкая война. Россия тогда не имела флота в Азовском и Чёрном морях. В Приазовье, Причерноморье и Крыму господствовала Турция. На Чёрном море безраздельно хозяйствовал турецкий флот. Тогда в Петербурге решили направить эскадру Балтийского флота в Средиземное море и тем самым поддержать армию в Причерноморье.

Зимой 1769 года из состава Балтфлота сформировали эскадру из 15 вымпелов: 7 кораблей и 8 других боевых судов. Эскадру возглавлял один из самых опытных русских флотоводцев – адмирал Григорий Андреевич Спиридов. Он начал военно-морскую службу ещё при Петре Великом. Общее командование над экспедицией принял граф Алексей Орлов. Первая Архипелагская экспедиция должна была пройти вокруг Европы, выйти к берегам Греции и Архипелага (острова Эгейского моря между Грецией и Малой Азией). В Греции разгоралась национально-освободительная борьба против османского ига. Русские моряки должна были поддержать единоверцев.

Поход был сложным мероприятием. До этого русские корабли ходили только на Балтике, преимущественно в Финском заливе. Опыта дальних походов не было. Только отдельные торговые суда покидали Балтийское море. Русским кораблям нужно было бороться со стихией и противником вдали от своих баз, имея нужду буквально во всём, что нужно в дальнем походе.

Адмирал Григорий Андреевич Спиридов

Переход в Средиземное море

В июле 1769 года корабли Спиридова вышли из Кронштадта. 24 сентября русская эскадра прибыла в английский порт Гулль. Здесь корабли ремонтировали – переход из Балтики в Северное море был трудным. После двух недель отдыха и ремонта эскадра Спиридова продолжила поход. В Бискайском заливе русские корабли сильно потрепало. Некоторые корабли были сильно повреждены. Дальний поход показал, что корпуса кораблей недостаточно прочной конструкции. Кроме того, плохая вентиляция, отсутствие лазаретов и плохое обеспечение Адмиралтейством экипажей всем необходимым привели к массовым заболеваниям. Команды кораблей постоянно испытывали нехватку свежей пищи, воды, снаряжения и одежды.

Около месяца корабли Спиридова шли от Англии до Гибралтара – свыше 1500 миль без остановок и отдыха в портах. В ноябре 1769 года русский флагман, корабль «Евстафий», миновал Гибралтар, вошёл в Средиземное море и прибыл в Порт-Магон (о. Минорка). В феврале 1770 года эскадра прибыла в Порт-Витула на южном побережье Мореи (Пелопоннеса). Русские моряки должны были поддержать национально-освободительное движение греков против османского ига. Екатерина II планировала использовать греческих повстанцев против Турции, что облегчало действие русской армии на Дунайском фронте. Для налаживая связи с восставшими и их поддержки был отправлен граф А. Орлов, на которого возлагалось общее руководство экспедицией.

И. К. Айвазовский. Чесменское сражение

Бои в Морее

Население Пелопоннеса с большой радостью встретило русских моряков. Тысячи добровольцев влились в боевые отряды, которые развернули боевые действия в глуби полуострова. Русская эскадра с основной частью десантных сил занималось осадой крепостей на побережье Греции. Так, в конце марта 1770 года русские войска под началом бригадира морской артиллерии осадили Наварин. 10 апреля крепость сдалась. Наварин стал базой эскадры Спиридова. Однако на суше боевые действия завершились поражением. Турки перебросили подкрепления, начали карательные операции и нанесли поражение повстанцам. На побережье русские не смогли взять крепости Корон и Модон. Эти крепости противника были хорошо защищены.

Османское командование, узнав о взятии русскими Наварина, решило блокировать там противника. На суше к Наварину двинулась турецкая армия, а из турецких портов к крепости направился флот. Тем временем из Петрограда к берегам Греции подошла вторая русская эскадра под началом контр-адмирала Эльфинстона (3 линейных корабля, 2 фрегата). Она вышла из Кронштадта в октябре 1769 года и в начале мая 1770 года подошла к Пелопоннесу. 16 мая корабли Эльфинстона около острова Специя увидели вражеский флот (10 линейных кораблей, 6 фрегатов и другие суда, включая несколько гребных). Османы имели более чем двойное превосходство в числе кораблей, но поспешили отступить в порт Наполи-ди-Романья, под прикрытие береговых батарей. Они считали, что видят перед собой только русский авангард, за ним идут главные силы. Русские корабли атаковали вражеский флот. Несколько часов продолжалась перестрелка. Напугав врага, русская эскадра отошла от порта. 17 мая Эльфинстон повторил атаку. После перестрелки турки поспешили спрятаться под защиту береговых батарей. Ввиду полного превосходства сил врага Эльфинстон не мог блокировать Наполи.

Тем временем оборона Наварина стала бессмысленной. Турки обложили крепость, разрушили водопровод. В ночь на 23 мая русский гарнизон взорвал укрепления и перешёл на корабли. Ещё до оставления Наварина основная часть эскадры Спиридова вышла в море на соединение с Эльфинстоном. Две русские эскадры встретились у острова Цериго. 24 мая вблизи острова Специя турецкий флот снова встретился с русскими кораблями. В течение трёх суток корабли противников стояли в пределах видимости, но штиль мешал начать сражение. Воспользовавшись благоприятным ветром турецкие корабли ушли.

Таким образом, поднять масштабное восстание в Греции и создать там христианское государство не удалось. Сил для решения такой масштабной задачи было мало, русский флот действовал за многие тысячи километров от своей базы. По этой же причине русские не могли организовать, подготовить и оснастить греческую армию, способную противостоять туркам. Однако русская эскадра смогла решить задачу отвлечения сил врага от Дуная. Константинополь, встревоженный восстанием в Морее и угрозой распространения национально-освободительного движения на другие области империи, и действиями русской эскадры, вынужден был направить сюда значительные сухопутные и военно-морские силы. Это ухудшило военно-экономические возможности Турции в войне с Россией.

Начало боя в Хиосском проливе 24 июня 1770 года. Якоб Филипп Гаккерт

«Играть до последнего!»

Почти месяц корабли Спиридова искали противника в Эгейском море. В середине июня к ним присоединились корабли, которые последними покинули Наварин. Все силы русского флота в Средиземном море объединились: 9 линейных кораблей, 3 фрегата, 1 бомбардирский корабль, 17—19 малых судов, около 730 орудий, около 6500 человек. Спиридов и Эльфинстон имели равное положение и поссорились из-за того, что врага упустили у Наполи. Общее командование принял Орлов. 15 (26) июня русские корабли запаслись водой на о. Парос, где узнали, что враг был здесь три дня назад. На военном совете было решено идти к острову Хиос, а если там османов не будет, к острову Тенедос на выходе из Дарданелл, чтобы блокировать их.

23 июня (4 июля) 1770 года, при подходе к проливу, отделяющему Хиос от материка, около крепости Чесма, неприятельский флот был обнаружен. Тут выяснилось, что у турок десятки кораблей и судов, включая 16 линейных кораблей, 6 фрегатов, 6 шебек и масса малых судов. На вооружении турецкого флота было 1430 орудий. Общий экипаж составлял около 16 тыс. человек. Это было полной неожиданностью для русского командования. В Хиосском проливе находились основные военно-морские силы Османской империи. Противник имел двойное превосходство. Кроме того, противник занимал удобную позицию – у берега в двух линиях, фланги упирались в берег. В первой линии было 10 кораблей, во второй – 4 корабля и 6 фрегатов. Между двумя боевыми линиями и берегом располагались остальные суда. На берегу был возведён большой лагерь. Командующий турецким флотом адмирал Хосамеддин (Хусамеддин) Ибрагим-паша находился на береговом командном пункте, адмирал Гассан-бей (Гаси Хассан-паша) на флагмане «Реал-Мустафа».

Граф Орлов растерялся. Однако большинство командиров и матросов горело желанием помериться силами с врагом. Энтузиазм экипажей, просьбы Спиридова и капитанов кораблей убедили главнокомандующего, что русский флот готов к решительной битве. На военном совете было решено атаковать неприятеля с севера. Авангард возглавлял Спиридов, основные силы – Орлов, арьергард – Эльфинстон. Головным был 66-пушечный корабль «Европа» капитана 1-го ранга Клокачёва, за ним 68-пушечный флагман Спиридова «Евстафий», далее 66-пушечный корабль «Три Святителя» капитана 1-го ранга Хметевского. Далее следовали 66-пушечные корабли «Святой Иануарий» и «Три иерарха», 68-пушечный «Ростислав» капитана 1-го ранга Лупандина. В арьергарде были 66-пушечный «Не тронь меня», 84-пушечный «Святослав» и 66-пушечный «Саратов».

24 июня (5 июля) 1770 года русская эскадра начала сближаться с врагом. Сначала корабли выходили к южному флангу противника, затем, развернувшись, занимали позиции напротив турецкой линии. Османы открыли огонь в 11 часов 30 мин. – 11 часов 45 мин., на расстоянии около 3 кабельтовых. Под вражеским обстрелом русские корабли вплотную сблизились с неприятелем и открыли огонь в 12 часов с близкой дистанции – 80 саженей (около 170 метров). При этом передовой корабль «Европа» пытался подойти к врагу ещё ближе, но из-за угрозы подводных камней, повернул и на время вышел из линии. Головным кораблем стал флагман. Турки сконцентрировали на русском флагмане огонь сразу нескольких кораблей. Однако флагман уверенно атаковал врага. На кораблях играли марши. Музыкантам дали приказ: «Играть до последнего!» В свою очередь «Евстафий» сосредоточил огонь на турецкой флагмане «Реал Мустафа». К исходу первого часа все корабли заняли позиции и открыли огонь.

Второй русский корабль, «Три Святителя», попал под сильный огонь. Снарядами были перебиты брасы (часть такелажа), и корабль снесло прямо в середину турецкого флота. Русский корабль оказался среди судов врага, которые вели огонь со всех сторон. Положение было крайне опасным, однако русские моряки не растерялись. Хметевский был ранен, но продолжал руководить боем. На корабле были повреждены мачты, появились подводные пробоины. Но «Три Святителя» продолжал вести бой, обстреливая сразу две линии противника. Около 700 снарядов русские артиллеристы обрушили на врага, расстреливая османские корабли практически в упор. Многие турки, не выдерживая сражения, бросались в воду.

Корабль «Иануарий» капитана 1-го ранга Борисова, пройдя вдоль боевой линии врага, вёл огонь сразу по нескольким кораблям. Сделав поворот, снова пошёл к неприятелю и занял позиции против одного из кораблей османов. За ним следовал корабль «Три иерарха» бригадира Грейга. Он также вёл сильный огонь по противнику. Русские моряки действовали с такой близкой дистанции, что поражали врага не только из орудий, но и ружей. Турки не выдерживали такого боя, снимались с якорей и бежали. При этом корабли были сильно повреждены.

В центре сражения по-прежнему был русский флагман. «Святой Евстафий» настолько приблизился к турецкому флагману, что его ядра насквозь пронизывали оба борта неприятельского корабля. Русский корабль также получил сильные повреждения. По нашему флагману вели огонь несколько вражеских кораблей. Корабль Спиридова стало сносить к турецкой линии. «Евстафий» подошёл к турецкому флагману вплотную. Началась перестрелка из ружей и пистолетов. Затем русские пошли на абордаж. Турки отчаянно сопротивлялись, но русские моряки шаг за шагом их теснили. Один из храбрецов, несмотря на ранение, захватил вражеское знамя. Турецкий адмирал сбежал с корабля. Вскоре огромный турецкий флагман был почти весь захвачен. Османы держались только на корме и нижних палубах. «Реал-Мустафа» горел. Русские матросы попытались потушить огонь, но не смогли. Огонь быстро распространился по линейному кораблю, охватывая паруса и мачты. Пылающая мачта упала на наш корабль и пожар распространился на «Евстафий». Огонь попал в погреб боеприпасов. Русский флагман взорвался. Через несколько минут взлетел на воздух и турецкий корабль.

На минуту в проливе установилась тишина. Люди были потрясены трагедией. На двух кораблях спаслись немногие. Спиридов со своим штабом успел покинуть «Евстафий» и перебрался на ближайший фрегат. Шлюпки подобрали в воде командира корабля капитана 1-го ранга Круза и около 70 человек. Свыше 630 человек погибло. Сражение ещё некоторое время продолжалось, но сопротивление османского флота с каждой минутой ослабевало. К 14 часам турецкие корабли отступили в Чесменскую бухту под защиту береговых орудий.

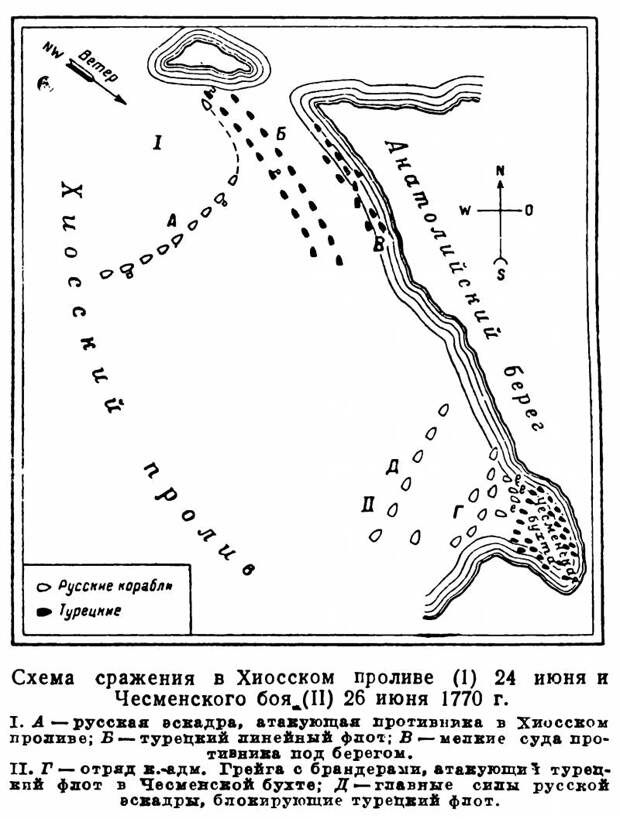

Схема сражения в Хиосском проливе 24 июня и Чесменского боя 26 июня 1770 года. Источник: Боевая летопись русского флота

Чесменский разгром

Чесменская бухта, расположенная на берегу Малой Азии, была удобной гаванью. Высокие берега закрывали её от ветров, а батареи при входе в бухту защищали со стороны моря. Османы считали, что многие русские корабли нуждаются в ремонте, поэтому противник не посмеет снова пойти в атаку после ожесточённой Хиосской битвы. Адмирал Хосамеддин полностью положился на береговые батареи и отказался от выхода в море, чтобы оторваться от русских кораблей. При этом турки усилили береговые позиции, на них с кораблей свезли дополнительные орудия.

На русской эскадре вечером 24 июня (5 июля) было проведено совещание. Русские командиры видели, что противник деморализован, корабли сильно повреждены и расположены скученно. Было решено не дать давать врагу времени на восстановление и добить его прямо в бухте. 25 июня (6 июля) русские корабли блокировали вражеский флот в Чесменской бухте. Бомбардирский 12-пушечный корабль «Гром» выдвинулся вперёд и начал обстрел с дальней дистанции. Бригадир Ганнибал получил приказ подготовить брандеры — плавсредства, начиненные взрывчатыми и легковоспламеняющимися веществами. Их подготовили из небольших шхун, наполнили порохом и смолой. Отобрали добровольцев для экипажей.

Из-за узкого входа в бухту для атаки врага было выделено 4 корабля, бомбардирский корабль и 2 фрегата: «Европа», «Не тронь меня», «Ростислав», «Саратов», «Гром». Фрегаты «Африка» и «Надежда» с 4 брандерами. К вечеру 25 июня русские корабли были готовы к атаке. Около полуночи «Ростислав» дал сигнал к началу операции. В полночь 27 июня (7 июля) русские корабли подошли ко входу в бухту. Вскоре турки обнаружили противника и открыли огонь. Русские корабли под сильным обстрелом продолжили движение. Первым прорвался в бухту и вступил в бой корабль «Европа» под началом Клокачёва. За ним прошли и остальные корабли. Фрегаты и бомбардирский корабль остались у входа в бухту и вели огонь по береговым укреплениям.

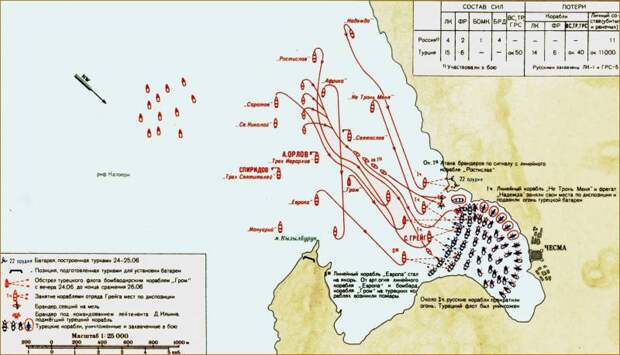

Схема морского сражения в Чесменском заливе. 6/7 июля 1770 г.

Русские с дистанции в 200 метров вели огонь по самым крупным вражеским кораблям. Шёл ночной бой. Вскоре один из турецких кораблей под огнем «Грома» и «Не тронь меня» загорелся и взлетел на воздух. Османские корабли стояли очень скученно, поэтому пылающие обломки посыпались на другие суда. Загорелись ещё два корабля. За ними запылали и другие. Около 2 часов ночи, когда взорвалось ещё два корабля, началась атака брандеров. Русские корабли временно приостановили стрельбу. Когда турки поняли, что это брандеры, они открыли по ним сильный огонь, на перехват пошли галеры. Первые три судна не достигли цели: один брандер захватили турки, другой сел на камни, третий промахнулся. Только четвертый брандер под началом лейтенанта Ильина сумел сблизиться с 84-пушечным кораблем. Ильин зажёг фитиль, перешел с матросами на шлюпку и направил горящее судно на врага. На корабле начался сильный пожар, и он вскоре взорвался.

Успешная атака Ильина усилила поражение вражеского флота. От горящих обломков занимались новые корабли и суда. Началась паника. Вражеские экипажи массово бежали на берег. Один за другим вражеские корабли гибли. Когда рассвело, с русских кораблей направили шлюпки, чтобы захватить добычу. Так был захвачен линейный корабль «Родос» и несколько галер. Утром в Чесменской бухте взлетел на воздух последний вражеский линкор. Оставшиеся турецкие матросы и гарнизон Чесмы, устрашённые катастрофой, бросили крепость и бежали в Смирну.

Это была великолепная победа! Весь турецкий флот был уничтожен: 15 линейных кораблей и 6 фрегатов, большое количество малых судов, погибли тысячи матросов. Наши моряки захватили один линейный корабль. Наши потери – около 20 человек. Спиридов писал: «Честь всероссийскому флоту! С 25-го на 26-е неприятельский военный турецкий флот атаковали, разбили, разломали, сожгли, в небо пустили, в пепел обратили… а сами стали быть на всём Архипелаге господствующими».

Чесменская победа потрясла Западную Европу. Пренебрежительное отношение к русским морякам сменилось более разумными оценками русского флота. Стало очевидно, что в Европе появилась новая великая морская держава. Русские одним ударом уничтожили ядро османского флота. Русские офицеры и матросы проявили высокие боевые качества, храбрость, решительность и мастерство. В Порте были настолько потрясены гибелью своего флота, что опасались за судьбу Константинополя. Под руководством французских специалистов срочно укрепляли Дарданеллы. В итоге действия эскадры Спиридова облегчили наступление русской армии на Дунайском театре. Русские войска в 1771 году заняли Крымский полуостров. Благоприятная ситуация на Чёрном море позволила начать возрождение русского флота на Азовском море. Новая Азовская флотилия вскоре вступила в бой.

В честь одержанной победы все моряки русской эскадры были награждены медалью с многозначительной краткой надписью: "Был"

Свежие комментарии