Древние роботы появляются в произведениях восточной литературы, например в буддийских легендах, действие которых происходит в Индии во времена реальных исторических царей Аджаташатру и Ашоки.

Согласно преданию, обоим правителям было поручено охранять драгоценные реликвии Будды, смерть которого наступила где-то между 483 и 400 годами до нашей эры. Индийские легенды примечательны не только тем, что в них описываются механические воины, защищающие останки Будды, но и тем, что рассказы явно связывают роботов с автоматами, изобретенными в греко-римском мире. Эта интересная историко-географическая связь объясняется активной торговлей, которая существовала между осколками империи Александра Великого и западными государствами полуострова Индостан.

Царь Аджаташатру из государства Магадхи (северо-восточная Индия) правил примерно с 492 по 462 год до нашей эры в своей укрепленной столице Паталипутре (руины города лежат под современной Патной). Согласно буддийским традициям, он встретил Будду и стал его последователем. После смерти и кремации Будды Аджаташатру построил огромную ступу над глубокой подземной камерой, содержащей священный пепел и кости. Затем, как говорят, Аджаташатру изобрел специальные сооружения для защиты мощей Будды. В традиционной индуистской и буддийской архитектуре изображались вооруженные привратники входов в храмы или сокровищницы (дварапалы и якши), иногда они представляли собой изваяния в виде гигантских, порой демонических воинов.

Стражи Аджаташатру были необыкновенными каменными истуканами. Царь приказал своим инженерам в Паталипутре создать отряд воинов-автоматов для защиты останков Будды. Стоит упомянуть, что, согласно древним джайнским текстам, Аджаташатру развернул новые военные изобретения: примеры включают мощную катапульту, которая бросала массивные валуны, и механизированную тяжелую бронированную боевую колесницу, что-то вроде «танка», который орудовал вращающимися булавами или клинками. Говорили также, что у его автоматических охранников имелись вращающиеся клинки.

Легенда гласит: существовало пророчество, согласно которому неспящие автоматические стражи Аджаташатру будут дежурить до тех пор, пока будущий правитель, которым станет царь Ашока, не обнаружит и не выведет из строя роботов, затем он соберет священные реликвии Будды и распределит их среди десятков тысяч святилищ по всему своему царству. Царь Ашока (304–232 года до нашей эры) правил могущественной империей Маурьев примерно с 273 по 232 годы до нашей эры в Паталипутре и стал последователем Будды. Во время своего долгого правления Ашока построил множество ступ, чтобы сохранить десятки священных реликвий Будды по всему своему обширному царству, раскинувшемуся от современного Афганистана до Майсура, исполнив тем самым пророчество Аджаташатру.

В палийском тексте из Бирмы под названием «Локапаннати, или Описание мира», относящегося к XI или XII векам нашей эры, мы находим удивительные сведения, хранившиеся в народной памяти на протяжении тысячи лет. Один из рассказов повествует, как Ашока обнаружил реликвии Будды, охраняемые механическими устройствами.

Сказка рассказывает о том, что многие янтакары (создатели роботов) жили в стране яванов (то есть людей Запада) в далекой стране «Рома» (имеется в виду не Римская империя, а греко-римская культура в целом). Секретная технология роботов яванов (буквально: «машин, которые были проводниками духов» или «механических существ, одушевленных какой-то жизненной силой») тщательно охранялась власть имущими. Упоминается также, что в «Рома» роботы занимаются торговлей и земледелием, ловят и казнят преступников (сразу возникают параллели с научно-фантастическими фильмами вроде «Я, робот» или «Робокоп»). Никому из создателей роботов не разрешается покидать «Рома» или раскрывать секреты мастерства, в противном случае роботы-ассасины выследят их и убьют. Слухи о легендарных римских роботах достигли Индии, вдохновив молодого инженера-ремесленника, который хотел научиться делать автоматы. Молодой человек жил в Паталипутре. Как отмечалось выше, Паталипутра была крупным укрепленным городом, построенным царем Аджаташатру примерно в 490 году до нашей эры. Город достиг пика процветания в качестве столицы царя Ашоки в середине III века до нашей эры.

Юноша покидает родной город и направляется в Рим, где женится на дочери главного механикуса и узнает секреты создания автоматов. У него рождается сын, от которого он, однако, утаивает тайное знание, но вынашивает план, как вывести секреты из западной страны на родину. Затем он крадет планы создания роботов, зашивает инструкции в бедро и отправляется в Индию. Зная, что его выследят и обязательно казнят роботы-убийцы прежде, чем он доберется до родной страны, мужчина велит сыну отвезти его труп обратно в Паталипутру. Сын исполняет последнюю волю отца, узнает о планах и извлекает чертеж из бедра отца, а затем принимается самостоятельно изготовлять автоматы для царя Аджаташатру из Паталипутры. Аджаташатру использовал коллекцию автоматов, вооруженных мечами, чтобы оберегать тайное место, где он хранил мощи Будды в животе статуи коня Будды Кантаки. Но после смерти царя местонахождение реликтового святилища было утеряно. Позже потомку царя, знаменитому Ашоке, стало известно пророчество о том, что он станет мировым властителем, если сможет найти реликвии останков Будды и построит 84 000 ступ. Узнав об этом, Ашока пришел в отчаяние и публично объявил награду каждому, кто сможет обнаружить местонахождение реликвий. Вскоре после этого его служители вернулись со 120-летней женщиной, которая вспомнила курган, которому она поклонялась в юности вместе со своим наставником. Ашоку привели к этому кургану, его люди раскопали землю и обнаружили ряд крыш, построенных под круглой насыпью, там находился прекрасный храм, покрытый драгоценными камнями и окруженный семью стенами. Он охранялся множеством автоматов, которые атаковали всё, что находилось в пределах их досягаемости. Ашока снова приуныл и задумался над тем, что же делать. Он еще раз объявил награду любому человеку, который сможет уничтожить или разобрать эти машины. По одной легенде, сын ремесленника, который привез технологию из Рима, был еще жив, он вызвался добровольцем и с легкостью обезвредил андроидов. Ашока вошел в храм, приблизился к статуе Кантаки, и когда царь обошел ее три раза, механическая дверь в статуе открылась, открыв коробочку, в которой сияли, словно бриллианты, священные реликвии Будды. По другой версии, между Ашокой и охранниками-автоматами завязываются ожесточенные бои. Наконец, Ашока находит чудесным образом сына инженера, который показывает ему, как демонтировать и управлять римскими роботами. И теперь царь Ашока сам командует большой армией роботов.

Со временем Ашока прославился тем, что нашел мощи Будды и построил множество ступ. В конце концов рассказы о событиях в Паталипутре достигли царства «Рома» и император узнал, что Ашока обнаружил реликвии, защищенные автоматами с мечами. Он спросил своих министров, как секретная технология по созданию машин могла попасть в Паталипутру, и ему напомнили о ремесленнике, который пытался бежать и тело которого после смерти вернули в Паталипутру. Император решил наказать Ашоку, его инженеры разработали хитроумную ловушку в виде металлического сундука с автоматическим мечом внутри. «Подарок» был отправлен в Паталипутру с послами, которые объявили, что сундук полон драгоценных камней. Ашока, любопытствуя, пригласил сына того механикуса, который учился в Риме, чтобы старик осмотрел сундук. Внимательно изучив «подарок», мастер пришел к выводу, что это ловушка и что внутри сундука находится автомат, посланный убить его. Он сообщил об этом Ашоке, но царь, под влиянием своих министров, остался недоволен и приказал мастеру открыть сундук. Старик, простившись с семьей, отпер замок и отворил сундук. Как он и предсказывал, появился автомат, отрезал ему голову, а затем чудесным образом улетел обратно в Рим. Ашока хвалил ремесленника и порицал своих министров.

Другие буддийские и индуские легенды говорили, что деревянные андроиды, которые движутся со скоростью ветра и рубят незваных гостей мечами, были созданы индуистским божеством: Вишвакарману, богом-инженером, творцом Вселенной, или Индрой, богом-царем. В некоторых версиях легенды автоматы-хранители приводятся в движение водяным колесом или каким-либо другим механизмом. В одной сказке инженер-бог Вишвакарман помогает Ашоке, уничтожая роботов, точно попадая стрелами в болты, которые удерживают вращающиеся конструкции вместе. Мотив искусного выведения из строя механических стражей напоминает о том, как техно-ведьма Медея уничтожила бронзового робота Талоса, когда он угрожал убить Ясона и аргонавтов, удалив затычку в его лодыжке.

Легенды легендами, но нас интересует: существовала ли на самом деле подобная технология или же это всё очень интересные научно-фантастические басни? История ясно связывает механические существа, защищающие реликвии Будды, с передовыми автоматными изобретениями, которые возникли на греко-римском Западе. Эти повествования, как замечает исследователь автоматических устройств Индии средних веков Дауд Али, по-видимому, «кодируют, хотя и косвенно, реальное движение и циркуляцию культуры техне», включая как реальные, так и воображаемые контакты между Индией и Западом. Насколько древним является это ядро исторической реальности в утраченной санскритской сказке, включенной в текст «Локапаннати»? Были ли легендарные роботы-хранители смоделированы, основываясь исключительно на знаниях и представлениях о реальных автоматах, созданных в поздневизантийский или средневековый исламский периоды? Или возможно, что устные предания о роботах-охранниках могли возникнуть еще раньше, под влиянием индийских знаний о реальных эллинистических механических чудесах, подобных тем, что были созданы в птолемеевской Александрии в III веке до нашей эры, то есть во времена Ашоки? Давайте попробуем разобраться.

Историческая обстановка легенды указывает на технологический обмен автоматами между маурьянскими императорами Индии и эллинистическими государствами, возникшими, как мы уже замечали ранее, на обломках империи Александра Великого. Свидетельства истории и археологии подтверждают культурные контакты, происходившие с V и IV веков до нашей эры. У нас есть сведения, что около 300 года до нашей эры два греческих посла, Мегастен и Деймах, прибыли ко двору Маурьев и поселились в Паталипутре, который, как мы помним, был родным городом инженера, получившего планы создания роботов из «Рома».

Царь Ашока жил в III веке до нашей эры, в то время, когда автоматы и другие устройства распространялись в Александрии и других центрах технологии на Западе. По всему своему царству Ашока оставил множество письменных памятников, в том числе и наскальных надписей, некоторые из которых написаны на древнегреческом языке, а другие относились к эллинистическим царям, свидетельствуя о продолжающемся культурном обмене и торговле с Западом. Ашока посылал эмиссаров и переписывался с несколькими эллинистическими правителями, в том числе с Птолемеем II Филадельфом в Александрии, чья впечатляющая процессия в 279/278 году до нашей эры продемонстрировала чудесные автоматы, созданные в образе Диониса и Нисы. Послы Ашоки прибыли в Александрию, и Птолемей II отправил собственного посла, грека по имени Дионисий, ко двору Ашоки в Паталипутре.

Еще одним свидетельством длительного межкультурного влияния является дневник «Фо го цзи» китайского монаха Фа Сяня (IV–V века нашей эры), одного из многих буддийских паломников, посетивших Паталипутру, город Ашоки, примерно в 400 году нашей эры. Фа Сянь был свидетелем ежегодной процессии в честь Будды, традиции, которая предположительно началась во времена правления Ашоки. Монах описывает великолепный парад больших четырехколесных повозок, несущих колоссальные сооружения, внушительные копии ступ высотой порядка 10 м, череду возвышающихся изображений Будды, бодхисаттв и других божественных существ из золота, серебра и ляпис-лазури, с яркими шелковыми знаменами и балдахинами, сопровождаемых сонмами певцов, танцоров и музыкантов. Фа Сянь не упоминает о механизированных статуях, хотя возникает ощущение дежавю, настолько сильно сцена в Паталипутре напоминает грандиозную процессию Птолемея II Филадельфа в Александрии, которая состоялась в 279 году до нашей эры.

Профессор предсказал будущее коронавируса

Профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер заявил, что в будущем COVID-19 будет лишь еще одной «простудой». Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале The Spectator. По мнению британского профессора, SARS-CoV-2 никуда не денется и, вероятно, будет неоднократно заражать человечество. Кроме того, он считает, что после отмены карантина, ежедневный прирост числа заболевших в Великобритании вскоре начал даже падать.

Хантер предсказал, что миру не удастся добиться коллективного иммунитета к коронавирусу, однако будет найден баланс между невосприимчивостью и инфекциями. Согласно результатам исследования, симптомы COVID-19 будут постепенно приближаться к тем, что наблюдаются у заболевших коронавирусом в легкой форме.

Так, уже сейчас штамм «дельта» чаще всего проявляется болью в горле и насморком. «Новые штаммы чреваты проблемами — они либо намного заразнее, либо обходят сложившийся иммунитет. Однако есть разумные основания полагать, что штамм «дельта» может стать конечной точкой вируса», — полагает Хантер. Поэтому профессор полагает, что худшая часть пандемии уже позади — по крайней мере, в Великобритании. Однако населению в любом случае потребуется ревакцинация.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в будущем коронавирус станет таким же управляемым заболеванием, как грипп, поскольку для борьбы с ним уже разработали вакцины. Он подчеркнул, что в России появятся адекватные способы борьбы с инфекцией, которые вытеснят ее и превратят в вакциноуправляемую.

Что такое измерение и сколько всего измерений существует?

Как мы объясняем способность двигаться через пространство? Являются ли измерения чем-то большим, чем просто пространственное движение? Давайте узнаем больше о измерениях.

Как вы, вероятно, заметили, мы живем в мире, определяемом тремя пространственными измерениями и временным измерением. Другими словами, только три числа необходимы, чтобы определить ваше физическое местоположение в данный момент времени. На Земле эти координаты подразделяются на широту, долготу и высоту, которые представляют измерения длины, ширины и высоты (или глубины). Если вы отметите эти координаты отметкой времени, они также будут идентифицированы во времени.

Одномерный мир похож на шарик на мерной нити. Вы можете толкать шарик вперед и назад, но вам нужно только одно число, чтобы определить точное положение нити: длина. Где шарик? На отметке 15 см.

Двумерное и трехмерное пространство.

Двумерное и трехмерное пространство. Теперь давайте перейдем к двухмерному миру. По сути, это плоская карта, игровое поле в играх, как «Морской бой» или «Шахматы». Для определения местоположения требуется только длина и ширина. В шахматах вы просто должны сказать «E5» и знать, что местоположение – это схождение горизонтальной линии «E» и вертикальной линии «5».

Теперь давайте добавим еще одно измерение. Это будет наш мир, и в уравнение мы добавляем высоту (глубину). Если точное местоположение корабля в «Морском бою» требует только двух чисел, настоящий корабль лодка требует третьей – глубины.

Может ли быть четвертое пространственное измерение? Ну, это сложный вопрос, поскольку мы не можем воспринимать и измерять что-либо за пределами размеров длины, ширины и высоты. Точно так же, как три числа необходимы для определения места в трехмерном мире, четырехмерный мир потребует четырех.

Четырехмерный гиперкуб – тессеракт.

Четырехмерный гиперкуб – тессеракт. В настоящий момент вы, вероятно, находитесь в месте с определенной долготой, широтой и высотой. Пройдите немного влево и измените долготу, широту или и то, и другое. Встаньте на стул на том же месте, и вы измените высоту. А теперь начинается самое трудное: сможете ли вы отойти от своего текущего местоположения, не меняя долготу, широту или высоту? Это невозможно, потому что нет четвертого пространственного измерения, через которое мы можем двигаться.

Однако тот факт, что мы не можем двигаться или воспринимать что-то через четвертое пространственное измерение, не обязательно исключает его существование.

Математик Теодор Калуца в 1919 году выдвинул теорию о том, что четвертое пространственное измерение может объединить общую теорию относительности и электромагнитную теорию.

Миры различной мерности.

Миры различной мерности. Но где оно находится? Физик-теоретик Оскар Клейн позже пересмотрел теорию и предположил, что четвертое измерение просто свернуто, в то время как другие три измерения расширены. Другими словами, четвертое измерение присутствует, просто свернутое и невидимое, немного похожее на полностью убранную рулетку. Более того, это означает, что каждая точка в нашем трехмерном мире имеет дополнительное четвертое пространственное измерение.

Тем не менее, апологеты теории струн нуждаются в немного более сложном видении, чтобы усилить свои суперструнные теории о космосе. На самом деле, довольно легко предположить, что они требуют немногого, предлагая 10 или 11 измерений, включая время.

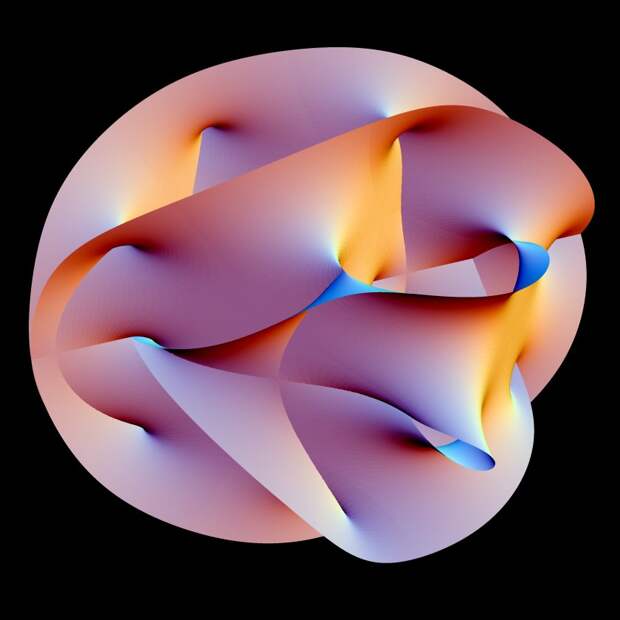

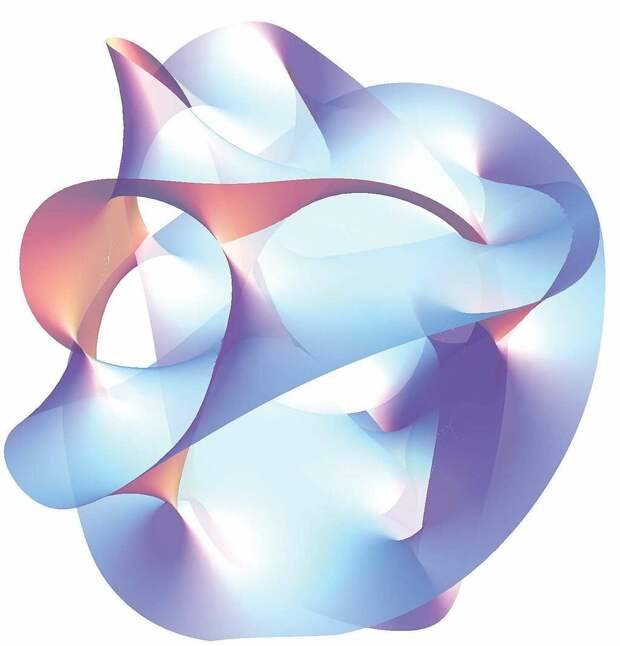

Многообразие Калаби–Яу.

Многообразие Калаби–Яу. Подождите, не отвлекайтесь. Один из способов визуализировать это состоит в том, чтобы представить, что каждая точка в нашем трехмерном мире содержит не сложенную рулетку, а свернутую шестимерную геометрическую форму. Одним из таких примеров является пространство Калаби – Яу, которая напоминает помесь моллюска, рисунок Эшера и орнамент из «Стар Трека».

Двумерная проекция трехмерной визуализации пространства Калаби — Яу. Автор: Jbourjai — Mathematica output, created by author, Общественное достояние,

Двумерная проекция трехмерной визуализации пространства Калаби — Яу. Автор: Jbourjai — Mathematica output, created by author, Общественное достояние, Представьте себе: бетонная стена издалека выглядит твердой и прочной. Однако, подойдите поближе, и вы увидите углубления и отверстия на её поверхности. Приблизьтесь ещё, и вы увидите, что она состоит из молекул и атомов. Или посмотрите на кабель: на некотором расстоянии он кажется единой толстой жилой. Подойдите к нему, и вы увидите, что он соткан из бесчисленных нитей. Существует всегда бо́льшая сложность, чем можно заметить на первый взгляд, и эта «невидимая» сложность может скрывать все эти маленькие, свернутые измерения.

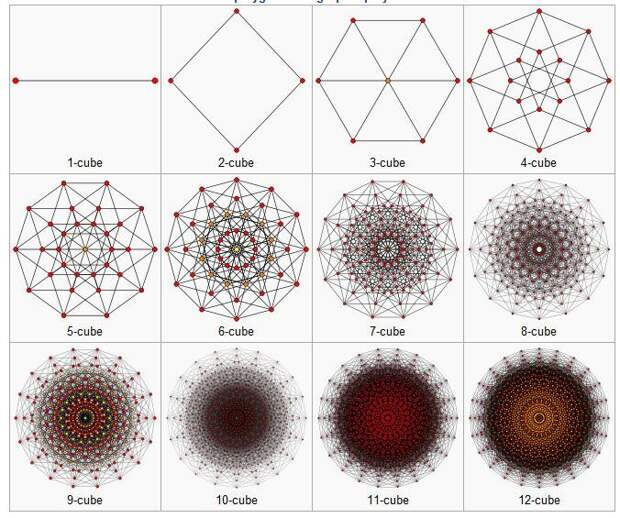

Кубы в n-мерном пространстве.

Кубы в n-мерном пространстве. Однако мы можем быть уверены только в наших трех пространственных измерениях и во времени. Если другие измерения есть, они находятся за пределами нашего ограниченного восприятия – во всяком случае пока.

Аномальная зона на горе Арагац

Многие физические законы и явления нам кажутся незыблемыми и постоянными. Одно из таких — притяжение Земли, которое влияет на все происходящие на ней природные процессы. Как проявляется гравитация, мы все знаем. Если положить мяч на уклоне горы, он покатится вниз, а не вверх. По этой же причине в горных реках тоже течет вниз, а не вверх. По-другому, казалось бы, быть и не может. Но нет, на Земле существуют места, где привычные нам законы физики не работают или, по крайней мере, проявляют себя совсем не так, как мы привыкли. Одна из таких аномальных зон находится в Армении на горе Арагац, расположенной в 30 км от границы с Турцией.

Здесь все происходит с точностью до наоборот — автомобиль на склоне горы сам по себе начинает катиться вверх. Если толкнуть мяч со склона горы, он откатится вниз, а затем остановится и покатится в обратном направлении. Даже горная река течет вверх, а не вниз. Такое загадочное явление привлекает к этому месту тысячи туристов. Люди отмечают, что испытывают здесь непривычное ощущение, так как идти в гору оказывается легче, чем спускаться с нее.

Аномальная зона находится на трассе, которая ведет к крепости VII века Амберд. Высота над уровнем моря здесь составляет около 2000 метров. Местные жители к аномалии привыкли и уже не удивляются ее проявлениям. Люди из ближайших деревень даже говорят, что это не единственная аномальная зона в данной местности. В горах есть и другие подобные участки. Однако трасса у подножия горы Арагац является наиболее популярным местом, так как о нем неоднократно писали СМИ.

Подобные аномальные зоны существуют не только в Армении, но и многих других частях мира — в Крыму, Молдове, Узбекистане, на Кипре, на острове Чеджу в Южной Корее и т.д. Но почему они возникли, неужели в этих зонах мы действительно наблюдаем нарушение законов физики? Это маловероятно, тем не менее единого мнения у ученых не существует. Версии выдвигаются самые разные, однако многие из них не выдерживают критики. Поэтому аномальные зоны по сей день остаются для ученых загадкой. Отметим, что аномалии на земле вообще не редкость, и они касаются не только притяжения, но и многих других явлений.

Как правило, все подобные зоны расположены в горной местности. Поэтому некоторые ученые считают их всего лишь оптическим обманом. Так как нет четко выраженной линии горизонта, а также в силу неоднородности рельефа, людям кажется, что они поднимаются вверх по склону, а на самом деле спускаются вниз. Ознакомиться с подробностями этой теории можно в статье «Антигравитационные холмы — это визуальная иллюзия”.

Чтобы убедиться в верности этого предположения предлагается воспользоваться строительным уровнем. Однако логично, что показатель уровня отклонится в сторону с большим притяжением. То есть в условиях таких аномалий показатели уровня не могут быть верными. Кроме того, аномальные зоны обнаружены и на равнинах, в частности в Молдове. Здесь объяснить аномалию оптическим обманом уже не получится. Кроме того, в ходе различных проверок и тестов установлено, что в этом месте уклон горы составляет около 20 градусов, и предметы катятся действительно вверх, а не вниз.

Геофизики считают, что на уровне 500 метров под землей находится крупная и тяжелая плита. Она словно мощный магнит замедляет движение предметов на поверхности либо даже меняет их траекторию. Сила ее притяжения более высокая чем у земли, отсюда и возникает такая аномалия. Версия выглядит несколько фантастически — каких размеров и какой плотности она должна быть, чтобы вызывать подобный эффект?

Некоторые ученые также высказываются о том, что плита вызывает электромагнитную аномалию. Именно поэтому автомобили катятся вверх — плита их притягивает. К слову, мы уже писали об одной научно доказанной магнитной аномалии на Земле, но она касается ослабевания магнитного поля земли. В данном же случае предположение легко опровергается. Аномалия на горе Арагац касается абсолютно всех предметов, в том числе футбольных мячей и пластиковых бутылок с водой.

Армянские ученые связывают аномалию на горе Арагац с искажением гравитации. Последняя, как известно, действует перпендикулярно от центра земли, то есть от ядра. По мнению физика Оник Хачатряна, в таких зонах гравитация искривлена, то есть действует не перпендикулярно. Разумеется, причина такого искривления неизвестна. Напоследок отметим, что ученые неохотно комментируют подобные аномальные зоны, в том числе и происходящее на горе Арагац.

Также нет никакой информации относительно исследований, проводившихся в этой местности. Все высказанные теории выглядят скорее как рассуждения, а не научное обоснование явлению. Поэтому на данный момент его стоит воспринимать просто как данность, и ждать сколь-нибудь серьезной работы по этой теме. Как только она появится, мы обязательно о ней расскажем.

Во всяком случае, это позволило Риму еще раз продемонстрировать свое превосходство в христианском мире, а нам – подробнее узнать о первых проповедниках христианского вероучения.

Так кто же такие – апостолы, и что мы знаем о них?

Практически – ничего! Нет, конечно, имена некоторых из них мы знаем, однако даже в списках канонических евангелий сведения о них противоречивы и запутанны.

Ведь помимо 12 ближайших учеников Христа («апостолов от двенадцати»), имеются еще и ученики «второго созыва» («апостолы от семидесяти»). И есть еще апостол Павел…

«Двенадцать»

Однажды Иисус искал уединения для молитвы на горе у Галилейского озера, где и пообщался со своим Отцом Небесным. Туда же потом и призвал своих учеников, из которых выбрал 12, «чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов: поставил Симона, нарекши ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Кананита и Иуду Искариотского, который и предал Его».

После чего всех избранных отправил по миру проповедовать Евангелие и устраивать Церкви. За это их и нарекли апостолами (с греч. «посол, посланник»).

В чем же заключается духовный смысл апостольства? Прежде всего, в спасении душ человеческих и служении Церкви в виде распространения веры среди непросвещенных народов. Ведь именно они стали «очевидцами Слова» Иисуса, а потому обязаны были передать эти знания. Основной обязанностью, конечно, была проповедь и учительство: апостолы учили свежеверующих истинному Богопочитанию. Апостолы также имели право совершать таинства и богослужения: крестить людей, отпускать им грехи, были также наделены силой творить различные чудеса. Христос не зря сравнивал их с агнцами посреди волков, апостольским служением была полной преданность воле Божией и готовность отдать за нее свою жизнь (все апостолы погибли в страшных муках, лишь Иуда наложил на себя руки, повесившись на осине).

Надо сказать, что эти 12 человек достаточно потрудились в свое время, поскольку приобщили к вере огромное количество людей! Апостолы составили и многие священные книги (Евангелия, Откровения, Послания), которые Церковь собрала в Новый Завет. Их перу принадлежат и «Учение двенадцати апостолов» – «Дидахе», и Апостольские постановления, и Апостольские правила, и Апостольское предание, и Богодухновенные писания.

Иисус своим выбором сразу же исключил иерархические различия среди апостолов! Поскольку избирались посланцы не в зависимости от наполнения их кошельков! Это были простые люди, в основном, рыбаки из израильских городов Капернаума и Вифсаиды.

Правда, Иисус все же выделял своим вниманием из всех Петра, Иоанна и Иакова. Именно эту троицу Он сделал свидетелями важнейших событий своей жизни: при них Он воскресил дочь Иаира, свершил таинство Преображения, даже молился в их присутствии ночью в Гефсиманском саду перед арестом, а Петра вообще назвал первым среди трех избранных. Однако столь пристрастное внимание Иисуса никоим образом не нарушает равноправия и демократии среди апостолов! Так Он показывал не символ власти, а авторитет.

Поскольку было «Жатвы много, а делателей мало», Христос избрал еще 70 других апостолов. Вот только имена их нигде не были зафиксированы. Во всяком случае, в IV в. списка еще не существовало. Список же, составленный в V в., малодостоверен, поскольку предание причислило к лику «апостолов от 70» многих, кто был обращен в веру намного позже за их великие миссионерские труды (в основном, ученики апостола Павла).

Евсевий Кесарийский, например, среди «апостолов от 70» называл Варнаву, Кесаря, Сосфена, Кифу, Матфия и Фаддея. Однако исследователи сомневаются в достоверности списка, поскольку имя Кифа было дано Петру, а Кесарь – это тот, кто уверовал в Христа от царского дома. Единственное, что все исследователи не ставят под сомнение, это то, что Иисус действительно призвал еще 70 своих учеников. Кстати, число 70 имеет глубокое религиозное значение. В книге Бытия, например, говорится о 70 народах, живущих на земле, вышедших «из чресл» детей Ноя. Моисей собрал «70 мужей из старейшин Израилевых». Только многие историки утверждают, что служение этих 70 апостолов было временно и кратко, скорей всего определялось лишь галилейским служением Христу, и заключалось, возможно, в подготовке пути Христа на Страсти.

Тем не менее, 4 января Церковь почитает Собор 70 апостолов, куда вписаны Иаков Праведный, брат Иисуса, евангелисты Марк и Лука, Клеопа с братом Иосифом Обручником и сыном Симеоном и многие другие, поскольку в их служении увидели продолжение дела Христа.

Евангелист Марк, например, согласно церковному преданию, был секретарем Петра, евангелист Лука (которому приписывается не только Евангелие, но и «Деяния апостолов») – секретарем Павла. Евангелиста Матфея отождествляют с бывшим мытарем Левием Матвеем, евангелиста Иоанна (которому приписывается также «Апокалипсис») – с «любимым учеником Христа» Иоанном сыном Зеведеевым, братом Иакова, тоже апостола. Апостолы Петр, Иаков, Иуда и Иоанн, кроме того, считаются авторами новозаветных соборных посланий.

Церковь также причисляет к апостолам (считает равноапостольными) и Марию Магдалину, и императора Константина I Великого, и просветительницу Грузии Нину, и Великого князя Владимира и свт. Николая (Касаткина), архиепископа Японского. Только одного человека, пусть и не избранного Христом при жизни, Церковь считает первоверховным апостолом, наряду с Петром.

13-й апостол

Тринадцатого – язычника Савла, римского гражданина из киликийского г. Тарса (Малая Азия) – призвал Иисус уже после своей смерти.

Савл жил в Иерусалиме и готовился занять должность раввина (иудейского священника), потому был ревностным гонителем христиан. Ему даже была дана власть на преследование даже за пределами Палестины. Как, по какой причине, но Господь все же усмотрел в нем «сосуд избранный Себе». Однажды, когда Савл с попутчиками шел в Дамаск, на ночной дороге его внезапно ослепил ярчайший свет. Пал тогда на землю он от страха, а из света раздался голос: «Савл, почему ты гонишь Меня?» В ужасе иудей вскричал: «Кто Ты?» Голос ответил: «Я – Иисус». И тогда, в рыданиях, Савл искренне уверовал в Христа. Кстати, его спутники слышали лишь голос, а вот света так и не увидели. Они же и привели ослепшего Савла в Дамаск, где он и был крещен. Причем, в момент погружения в воду случилось чудо: Савл прозрел, после чего сделался ревностным проповедником прежде гонимого им учения.

Сбежав в Иерусалим от ярости иудеев, возмущенных его вероотступничеством, он нашел апостолов и вместе с Варнавой прошел с проповедями по всему Кипру. Когда же он обратил в веру проконсула Сергия Павла, его все стали называть Павлом. За свою жизнь Павел совершил три путешествия по миру, везде, где мог, устраивал христианские церкви, проповедовал и писал послания (к Галатам, Коринфянам Филиппийцам и др., всего 14). Только некий ювелир Димитрий поднял против Павла народ, из-за этого мятежа его в 59 г. арестовали римские власти и посадили в темницу, после чего, по желанию Павла(!), отправили в Рим на суд кесаря. Только летом 62 г. из-за кораблекрушения у о. Мальты апостол достиг Рима, где пользовался большим снисхождением римских властей и свободно проповедовал.

Дальнейшая судьба Павла в точности неизвестна. Некоторые считают, что в Риме по велению императора Нерона он был предан мученической смерти в 64 г. Как римский гражданин он был избавлен от львиных челюстей и усечен мечом. Есть также предание, что Павел проповедовал при дворе Нерона и обратил в веру его любимую наложницу. А еще в одной легенде говорится, что Павел предстал перед сенатом и императором и так убедительно доказал свою правоту, что был освобожден, после чего ушел на Восток. Кстати, проповедовать Павлу было сложнее, чем другим апостолам, поскольку не все поверили в его чудесное призвание к апостольству. Однако он справился по полной программе и стал одним из самых почитаемых апостолов.

Особые приметы апостолов

Уверовавшие в Христа люди любили своих учителей и всегда старались запечатлеть их образы. Если в III-IV вв. они все представали юными и безбородыми, то со временем их образ стал меняться. Апостолы взрослели, и у них стали появляться бороды и ярко выраженные портретные черты. У Петра – волосы и борода были короткими и седыми, у Павла – высокий лоб и длинная темная борода, у Андрея – седые взъерошенные волосы и короткая бородка. Вот только одевали апостолов одинаково: белые туники, украшенные литерами I, Z, N, H, Г, а на ногах – сандалии. Поскольку учителя могли ходить и босиком, их изображали и босыми. Древние художники могли «одеть» народных любимцев и в синие хитоны, желтые или вишневые гиматии (типа плаща).

С VI в. у апостолов появились нимбы, как например, в мозаике купола Арианского баптистерия в г. Равенне. В Средневековье Филипп и Фома по-прежнему оставались молодыми людьми (мозаики в монастыре вмц. Екатерины на Синае), а вот Иоанна Богослова на иконах уже представляли старцем.

В руках апостолы обычно держали свитки (образ учения Христа), кресты, как орудие победы, венки – символ победы. Отличительным атрибутом Петра с IV в. стали ключи (мозаика Санта-Констанца в Риме, IV в.). Иногда апостолов изображали с предметами из евангельских чудес, например, с корзиной хлеба и рыбой.

Примечательно, но до 692 г. распространены были образы апостолов в виде… ягнят перед вратами Вифлеема и Иерусалима (агнецы Божии). Однако Трулльский собор запретил столь символичное, но уничижительное изображение.

После этого распространенным стало изображение апостолов с Христом или Богоматерью с Младенцем, так называемая композиция Traditio Legis (Даяние закона), символ учения Церкви. В центре – Спаситель с поднятой правой рукой и развернутым свитком в левой, слева – Павел, справа – Петр (например, мозаика ц. Санта-Констанца в Риме). Или же Иисус на престоле передает свиток Павлу, или вручает ключи Петру (росписи ц. Санта-Констанца в Риме). В кон. VI в. изображения апостолов можно было найти в медальонах алтарей, на арках алтарных сводов. Но после того, как были определены особые указания, собранные живописцем и иеромонахом Дионисием Фурноаграфиотом в начале XVIII в., они строго соблюдаются церковными и светскими художниками.

Так, Петра предписывалось изображать «старцем с круглою бородою», Павла – «плешивым, с проседью в закрученной бороде», Андрея – «старцем курчавым с раздвоенною бородою», Иоанна – «старцем плешивым с длинною бородою».

Так что узнать апостола на иконе – не сложно. И интерес к апостольскому культу не ослабевает. Особенно у археологов.

Они давно уже исследуют подземелья Ватикана. Под собором Св. Петра обнаружили, что в I-II вв. там было кладбище, и только одна из могил пользовалась особым почитанием. Это дало повод папе Павлу VI еще в 1968 г. провозгласить, что дескать могила Петра найдена. Во всяком случае, эта находка косвенно подтвердила древнее предание о захоронении Петра в Риме. Однако летом 2009 г. уже папа Бенедикт XVI объявил о новом артефакте – могиле ап. Павла и древнейших фресок с изображениями апостолов в катакомбах Святой Фёклы в Риме. Поскольку их невозможно было разглядеть из-за многовекового известкового налета, Ватикан выделил 60 тыс. евро на очистку лазером.

«Портреты» апостолов Павла, Андрея, Иоанна Богослова и апостола Петра смогли увидеть только через год. Изображения эти, конечно, не прижизненные, приблизительно, IV-V вв., когда христианство уже было государственной религией. И вот теперь новая находка. Согласно древней легенде, именно в Мамертинской темнице Петр и Павел томились в заключении перед казнью. Теперь по-новому будет подсчитан «возраст» церкви Сан-Пьетро-ин-Карчере (т. е., «Святой Петр в тюрьме») и доказана истинность древних легенд.

Тем не менее, открытия в Риме многие исследователи и скептики рассматривают не столько свидетельством жизни и смерти апостолов, сколько попыткой «притянуть» предания и находки к политике. Но все-таки… Может, есть в этом некое предзнаменование и элемент чуда? Ведь 29 июня христиане отмечали праздник – День апостолов Петра и Павла.

Обнаружили людей с необычным мозгом

Вызывать в памяти картины прошлого или фантазировать кажется совершенно естественным. Однако не все на это способны. У некоторых при воспоминаниях не возникают зрительные образы. Таких людей называют афантастами. В конце XIX века британский ученый-энциклопедист Фрэнсис Гальтон задумал измерить интеллект. Одна из его работ касалась мысленных образов. Он рассылал анкеты коллегам и просил, прежде чем отвечать, вспомнить, как они сидели за столом во время завтрака этим утром. Многие не понимали, о чем их спрашивают. Тогда Гальтон проанкетировал сто человек обоих полов, занимающихся интеллектуальным трудом. И получил немало таких ответов: «Я помню завтрак за столом, но не вижу его». Себя Гальтон оценил как слабого визуала. А вот его кузен Чарльз Дарвин вспоминал все с фотографической точностью.

В 1880 году Гальтон опубликовал статью с результатами анкетирования. Вскоре французский психиатр Жан-Мартен Шарко описал случай «месье Х», у которого внезапно пропали зрительная память и сны в виде картинок. Шарко отнес это на счет ментальной болезни. В ХХ веке заговорили о «дефектной визуализации», «зрительной забывчивости». В 1984-м американский нейробиолог Марта Фара собрала 37 случаев «дефицита зрительной памяти», вызванных поражением мозга. Они хорошо укладывались в гипотезу о «визуальном буфере», в который мозг помещает картины из прошлого. Нарушение ментального зрения часто сопровождалось потерей способности распознавать лица. В то же время некоторые ослепшие пациенты хорошо выполняли визуальные тесты: верно отвечали на вопросы о форме букв, цветах объектов, углах стрелок часов. Все это помогло ученым понять, как мозг обрабатывает и создает зрительную информацию.

В 2005 году британский невролог Адам Земан из Университета Бирмингема наблюдал пациента, который после небольшой операции на сердце лишился способности представлять образы. В прошлом геодезист, теперь пенсионер, МХ отличался хорошим зрением, но, думая о людях или предметах, не видел их. В то же время правильно отвечал на вопросы о цвете глаз, мысленно решал задачи на вращение фигур, не видя их. Сканирование с помощью фМРТ показало, что, когда МХ смотрит на лица, отделы мозга, отвечающие за зрение, работают. Если же он представляет кого-то, они неактивны. Спустя несколько лет журналист Карл Циммер написал заметку в Discover о МХ и вызвал большой читательский отклик. Люди сообщали об аналогичных ощущениях. Циммер переслал письма Земану, и в 2015-м тот выпустил работу с описанием 21 случая того, что он назвал афантазией. По шкале яркости визуального воображения афантасты набирали в среднем 16 из 80. Норма — примерно 58.

Об афантазии написали многие СМИ. Земана завалили письмами со всего света. Ученым пришлось потрудиться, анкетируя много людей. Особенность афантастов в том, что они помнят и верно описывают увиденное. Например, на вопрос, что краснее, яблоко или абрикос, отвечают: яблоко. Но представить себе его не могут. С тех пор Земан с коллегами изучили 12 тысяч человек с афантазией. Один из добровольцев первой волны создал сообщество Aphantasia Network. В этой особенности восприятия признались и известные люди, например генетик, участник расшифровки генома человек Крейг Вентер, сооснователь Mozilla Firefox Блейк Росс. По оценкам ученых, от одного до трех процентов человечества — афантасты. Причем некоторые — с рождения. Узнав об этом во взрослом возрасте, они искренне удивлялись, что может быть иначе. А есть и их противоположности — люди со слишком ярким внутренним зрением, или гиперфантасты. По шкале яркости визуального воображения у них 80 из 80.

Со времен Гальтона считалось, что афантазия свойственна людям с развитым абстрактным мышлением. Соответственно, гиперфантазией обладают артистические натуры. Однако новейшие исследования это не подтверждают. К Земану обращались художники с нарушением внутреннего зрения. Рисуя, они держат предметы перед глазами. Среди афантастов встречаются писатели и архитекторы, развившие особые приемы для работы. Как правило, афантасты не видят сны, а слушают, понимают или чувствуют. Примерно треть анкетированных отметила трудности с памятью на лица и деталей из прошлого. Есть сообщения о расстройстве аутистического спектра, а гиперфантазия, наоборот, соседствует с синестезией — цветным видением букв, цифр и других абстрактных символов. Однако данных недостаточно для обобщения.

Объективную информацию о работе мозга афантастов ученые получают с помощью фМРТ и разных хитроумных опытов. Так, Джоэль Парсон из австралийского Университета Нового Южного Уэльса просил добровольцев представлять белый треугольник и следил за их зрачками. У обычных людей они сужались, у афантастов — не менялись. Также он измерял электропроводность кожи, одновременно зачитывая страшные истории. И снова у группы контроля показатель повышался, у афантастов — нет. В результате выдвинули гипотезу, что психика афантастов более устойчива. Логика в этом есть. Человек не может в красках представить себе и вспомнить страшные сцены, свидетелем которых он был. Но предположение не подтвердилось. В любом случае, афантазия не болезнь, а особенностью развития мозга.

Свежие комментарии