Мармы (точки пересечения нади)

Слово «марма» переводится с санскрита как «зона жизни» или «особо чувствительная точка». Это определённые участки физического тела, на которые проецируются пересечения энергетических каналов. Точки акупунктуры в китайской медицине практически полностью повторяют локализацию марм.

Мармы похожи на пункты пропуска, которые управляют течением праны. Они служат точками взаимодействия между физическим и тонкими телами.

Знание расположения марм и их функций может помочь диагностике и устранению имеющихся нарушений в теле, а также обретению контроля над разнообразными физиологическими и психологическими процессами.

Воздействие на мармы можно осуществлять при помощи массажных техник, камней, масел, прижигания, растительных средств, иголок, а также при помощи мантр, концентрации внимания и практики асан.

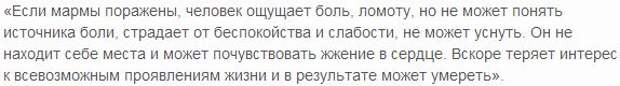

Ввиду того, что повреждение работы ключевых марм способно привести к серьёзным нарушениям, а в некоторых случаях и к летальному исходу, учение о мармах (марма видья) во многих школах боевых искусств считалось тайным и передавалось от мастера к ученику лишь после длительного испытательного срока, в течение которого претендент доказывал чистоту своих намерений.

В Дханур Веде (воинской науке ведических времён) огромное внимание уделялось обучению и созданию мантрической защиты марм, которая образовывала так называемый «мистический щит». Для создания такой защиты применялись определенные мантры и последовательность их наложения на конкретные части тела.

В Махабхарате во многих местах можно встретить упоминания о том, что мантры использовались в качестве оружия для поражения марм неприятеля.

Остатки знаний о мармах используются и в наше время, правда, зачастую далеко не всегда в благих целях. Большое количество ритуалов чёрной магии базируется на использовании звука и заговоров для поражения жизненно важных точек. Помимо этого, созданы целые музыкальные стили и направления, которые определённым образом оказывают разрушительное влияние на психику слушателей.

Для того чтобы оградить себя от негативного воздействия окружающей среды, в наши дни важно знать расположение и функции основных марм, а также знать способы их защиты.

Аштанга хридая самхита в отношении марм говорит следующее:

Одним из способов, который был уже озвучен ранее, является использование мантр. Регулярно практикуйте мантру АУМ, и Ваши мармы будут всегда находиться под надёжной защитой.

Концентрация на определенных участках своего тела также помогает активизировать нужную марму.

Пранаяма с концентрацией в заданных точках способна направить поток праны к нужной марме, усиливая поток энергии и балансируя функцию мармы.

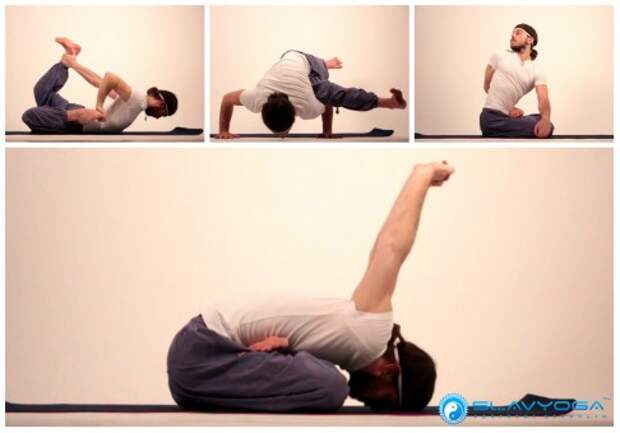

И, пожалуй, самым «осязаемым» инструментом работы с мармами могут служить асаны хатха йоги.

Все позы в положении сидя и особенно падмасана помогают активизировать мармы ног и заблокировать на время ток апана вайю, направляя поток праны вверх по телу, тем самым, усиливая активность и защиту марм во время медитации.

Асаны, в которых осуществляется скручивающее воздействие (например, паривритта триконасана), упорядочивают движение праны по основным нади и активизируют мармы спины, шеи, ног и рук.

Такие позы как вирабхадрасана, падахастасана направлены на активизацию и расширение системы марм, осуществляя взаимосвязь с внешними источниками жизненной силы.

Асаны, в которых присутствует прогиб назад (дханурасана, урдхва дханурасана, уштрасана) «открывают» мармы, которые расположены в области грудной клетки, живота, бёдер и сильно стимулируют марма-энергию.

Позы с вытяжением грудной клетки (адхо мукха шванасана, макарасана) оптимизируют работу марм, находящихся в области груди.

Асаны с наклоном вперёд (джану ширшасана, пашчимоттанасана) направлены на улучшение работы марм задней поверхности ног и спины и оказывают успокаивающее воздействие.

Любая перевернутая асана (сарвангасана, пинча майюрасана, адхо мукха врикшасана) помогают активизации марм головы и шеи.

Мула бандха, уддияна и джаландхара бандхи активизируют соответственно мармы у основания позвоночника, в области живота и шеи

Рекомендуем к просмотру

Истоки цигун

Цигун представляет собой метод психофизиологической закалки организма, практикуемый в Китае на протяжении длительного периода времени, Он формировался постепенно в ходе повседневного противоборства людей со старостью, болезнями и смертью. Можно с уверенностью сказать, что создателем цигун является не какая-нибудь отдельная личность и не группа ученых мужей, а весь народ. Существует мнение, что цигун является порождением даосизма или буддизма, но оно абсолютно не соответствует историческим фактам. Что касается времени зарождения цигун, то есть предположение, что он присутствовал уже в жизни первобытного стада. Вполне вероятно, что в моменты проявления бурной радости, например после удачной охоты, в случае, если удавалось спастись от наводнения, во время брачных игр, естественные движения первобытных людей приобретали признаки ритмичности и упорядоченности, то есть напоминали танец. Впоследствии, после появления первобытных верований, танец превратился в составную часть религиозных обрядов. Люди стали замечать, что после длительного танца тело способно выделять некоторое количество тепла, вместе с которым частично или полностью исчезали недуги или боли. Иногда таким образом удавалось снять усталость, поднять настроение. Так появилась первобытная форма даоинь, так называемый "большой танец" (да у). Исходя из семантики составляющих это понятие иероглифов, возможны и другие варианты перевода этого словосочетания, например: "первый танец", "сверхтанец", "размашистые движения". - Прим. перев.

От зарождения человека до неолита прошло 2-3 миллиона лет. Человек всегда был подвержен заболеваниям, а следовательно, искал и способы их лечения. "Большой танец" появился не позже неолита, то есть около десяти тысяч лет назад. Таким образом, история динамических упражнений насчитывает от нескольких десятков до десяти тысяч лет. Что касается статических упражнений, то вполне вероятно, что они появились еще раньше, в период палеолита. Жизнь человека в то время была сопряжена с многочисленными трудностями, ему приходилось трудиться с высочайшим напряжением сил, и, вполне естественно, он находил отдых, сидя или лежа в состоянии покоя. После такого отдыха человек ощутил себя посвежевшим, восстанавливались физические и душевные силы, проходили головная боль и ломота в теле. Таким образом, человек начал познавать пользу покоя и получил представление о статических упражнениях. В итоге человек постепенно осознал, что с помощью некоторых определенных движений и положений тела можно добиваться запрограммированных физических результатов. Чтобы данное утверждение, несмотря на всю его справедливость, не осталось всего-навсего гипотезой, требуется документальное или материальное подтверждение такого вывода. Здесь возможны несколько подходов. В качестве такого подтверждения можно было бы привести надписи на панцирях черепах - самый древний памятник китайской письменности, тем более что их история насчитывает всего три тысячи лет. Все, что известно об историческом периоде, предшествовавшем появлению этих надписей, - не более чем легенды, которые нельзя рассматривать как исторические свидетельства. Отсюда делается вывод, что история цигун не может превышать трех тысяч лет. Другой подход оценивает возраст цигун в четыре-пять тысяч лет. В качестве доказательств приводятся такие древние письменные памятники, как "Шан шу", "Люйши чуньцю", "Диван тунлу", "Лу ши", "Нэй цзин", а также цветная керамика, найденная при раскопках в провинции Цинхай и относящаяся к третьему тысячелетию до нашей эры. Такую точку зрения разделяет большинство. В "Шан шу" есть рассказ о сильном наводнении, случившемся во времена правителя Яо. Описание еще одного бедствия содержится и в "Люйши чуньцю" (раздел "Гу юэ"): "Давным-давно великие беды и несчастья постигли людей, каналы засорились и не пропускали воду, люди пали духом, тоска сковала их члены. Поэтому они спасались от напастей с помощью движений (танца)". В "Лу ши" (раздел "Цянь цзи", гл. 9) говорится: "Во времена Инь Кана засорились каналы и обезводились реки, на людей обрушились беды и страдания. У людей кровь останавливалась в венах, опухали ноги. Чтобы размять свои члены, люди прибегали к движениям (танцу). Так они научились использовать движения с пользой для себя и назвали их "большой танец"". Есть много других источников, содержащих подобную информацию. Таким образом, в этих письменных памятниках зафиксированы случаи применения цигун, и, хотя эти факты имели место в глубокой древности, задолго до появления письма, их нельзя не принимать во внимание.

Есть еще одна сторона проблемы. Опыты, проводившиеся с людьми, обладающими особыми способностями, показывают, что человеку присуща сверхчувствительность. Она может проявляться у отдельных людей сама собой. Тем не менее обыкновенный человек тоже может обнаружить и развить эти способности через цигун. Сверхчувствительность была присуща человеку с древности и проявлялась в те далекие времена гораздо чаще, поскольку древние вели более естественный образ жизни и их органы чувств не были так перегружены, как сейчас. Обладающие сверхчувствительностью были способны ощущать "дух" и "ци", наблюдать за функционированием энергетических каналов и внутренних органов, постигать суть взаимоотношений между человеком и природой. Благодаря этому у людей сформировалось четкое представление о том, как протекают жизненные процессы, что способствовало дальнейшему развитию цигун до современного уровня. Именно теории "трансформации ци" и энергетических каналов составляют основу и суть традиционной китайской медицины. Существование энергетических каналов и ци доказано практикой нескольких тысячелетий, хотя средствами современной науки и техники до сих пор не удалось обнаружить признаков их существования. Каким же образом в древности, когда производительные силы находились на не сопоставимо низком по сравнению с современным уровне, могло возникнуть верное представление об энергетических каналах и ци? Существует только один способ убедиться в их существовании - "внутреннее видение", представляющее собой скрытую способность человека, которая может быть реализована через занятия цигун. Древние источники содержат достаточно много упоминаний о тех, кто обладал такой способностью, впрочем, немало таких людей и среди современных цигунистов.

Что касается уровня развития цигун в доисторический период, то об этом могут свидетельствовать факты, приведенные в "Су вэнь" (раздел "Шангу тяньчжэнь лунь"): "Люди в глубокой древности понимали сущность жизни, следовали инь и ян, покорялись судьбе, ограничивали себя в еде и пище, вели простую жизнь, трудились в меру сил. Поэтому оставались здоровыми душой и телом до последних дней. Почему же сосредоточение на внутреннем помогало сохранять здоровье? Потому что люди были свободны в выборе, но ограничивали себя в желаниях, сердце их было спокойно, они напряженно трудились, но не переутомлялись - все это упорядочивало движение ци, жизнь протекала в гармонии с природой. Продолжительность жизни могла достигать ста и более лет..." Иными словами, если внутренний мир человека находится в согласии с космосом, то жизнь продолжается столько, сколько ей отмерено. Это - главная истина цигун. Очевидно, древние пришли к ее пониманию, основываясь на своих непосредственных ощущениях. Это приводит к выводу о том, что цигун уже в то время достиг определенного уровня развития, хотя и был лишен теоретического обоснования, зафиксированного в письменной форме.

На цветной керамике, найденной при раскопках захоронений неолита в деревне Шансуньцзя уезда Датун провинции Цинхай, имеются рисунки с изображением танцующих людей. Всего изображено три группы по пять человек. Головы у танцующих повернуты в одну сторону и слегка наклонены. Люди запечатлены в четких, но в то же время динамичных и довольно пластичных позах. У специалистов есть различные мнения по поводу того, что же изображено на рисунках. Одни считают, что это обычный танец периода расцвета матриархата. Другие полагают, что изображена сцена обряда первобытных шаманов. Однако есть и такое мнение: на картинах изображен один из первобытных методов даоинь. По мнению авторов, такой способ комплексного анализа и изучения' проблемы на основе археологических находок, преданий и с использованием документальных материалов более позднего периода позволяет сделать достаточно обоснованные выводы. Кроме источников, которые уже упоминались, есть и другие, например "Чжуанцзы" и "Ши цзи", которые позволяют обнаружить истоки цигун в еще более ранний период - период правления Хуанди, то есть более пяти тысяч лет назад. В "Чжуанцзы" описывается, как Хуанди учился секретам долголетия у Гуан Чэнцзы, который наставлял императора: "Забудь про слух и зрение, успокой свой дух, держись прямо. Главное - покой и ясность, не утруждай тело и не растрачивай силы. Тогда обретешь долголетие. Глаза ничего не должны видеть, а уши слышать, сдерживай свои знания, дух удерживай в теле. Тогда обретешь долголетие". В "Ши цзи" есть сведения, что известный во времена Хуанди врач Юй Фу использовал в своей практике методы цяоинь и аньу, а это не что иное, как даоинь и массаж. Как видим, цигун появился в Китае гораздо раньше, чем пять тысяч лет назад.

"ЦиЖ" 6/92, стр. 8-14;1/93, стр. 6-10;3/93

[КАФЕДРА ЦИГУН]

Мо Вэньдань

Перевод С. Сергеева

БОЛЕВОЙ СИНДРОМ БОЛЬШОГО ВЕРТЕЛА.

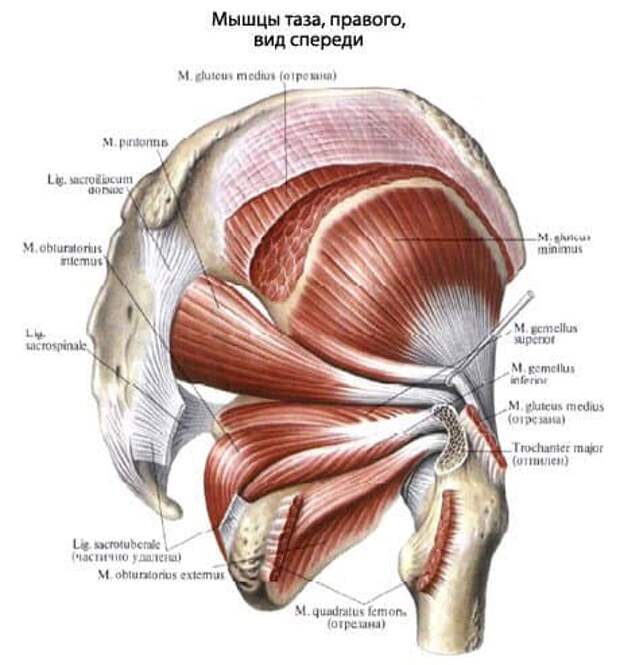

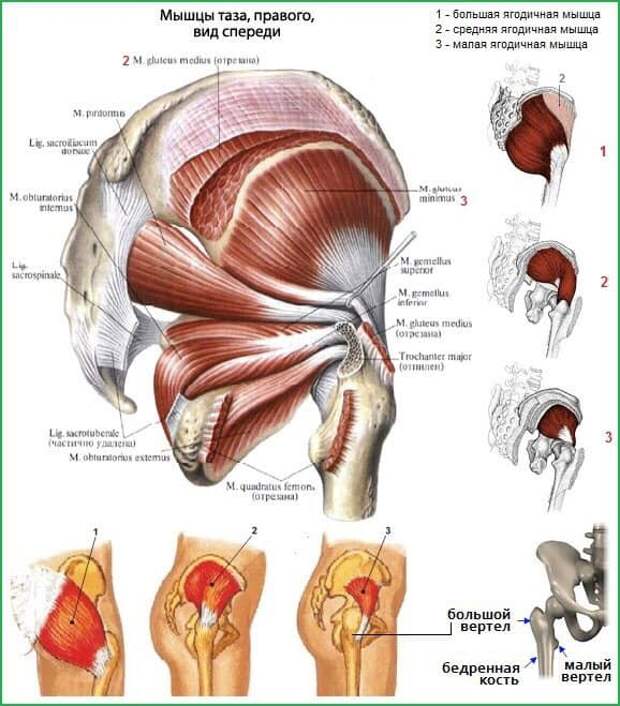

Болевой синдром большого вертела (БСБВ) - определяется как боль (и болезненность при пальпации) в области большого вертела бедренной кости, вследствие широкого спектра патологических изменений приводящего аппарата тазобедренного сустава.

Наиболее частыми причинами БСБВ является: ПОРАЖЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ ЯГОДИЧНЫХ МЫШЦ В МЕСТАХ ПРИКРЕПЛЕНИЯ (энтезисы) К БОЛЬШОМУ ВЕРТЕЛУ, иначе - тендинопатия дистального отдела и сухожильно-мышечное соединение малой и средней ягодичных мышц с их сумками и широкой фасцией (изолированный бурсит – вертельный бурсит, - в этом регионе редок).

Средняя ягодичная мышца располагается под большой ягодичной мышцей. По форме приближается к треугольнику. Все мышечные пучки сходятся в общее мощное сухожилие, прикрепляющееся к вершине и наружной поверхности большого вертела, где имеются чаше две, реже три вертельные сумки средней ягодичной мышцы. Малая ягодичная мышца по форме напоминает предыдущую, но тоньше в поперечнике. На всем протяжении мышца прикрыта средней ягодичной мышцей. Мышечные пучки, конвергируя, переходят в сухожилие, прикрепляющееся к переднему краю большого вертела; здесь имеется вертельная сумка малой ягодичной мышцы.

Функция ягодичных мышц: они могут осуществлять приведение, сгибание, наружную или внутреннюю ротацию в тазобедренном суставе, в зависимости от работающих пучков и положения бедра относительно таза; малая ягодичная мышца и задняя часть средней ягодичной мышцы также могут способствовать стабилизации головки бедренной кости в вертлужной впадины во время цикла походки.

Сухожилия ягодичных мышц играют важную роль в осуществлении сложных движений, таких как ходьба, прыжки, бег или танцы. Тендинопатии и разрывы сухожилий средней и малой ягодичных мышц часто встречаются у пациентов с БСБВ. К ним приводят многие состояния, например, остеоартроз нижних конечностей, микротравматизация, перегрузка, нарушение биомеханики движений.

Боль в области большого вертела может возникнуть в любом возрасте, но чаще всего встречается у представителей старших возрастных групп. Так у пациентов в возрасте 60 лет и старше подобные симптомы отмечались в 10 - 20% случаев. Синдром боли в нижней части спины является фактором, предрасполагающим к поражению большого вертела (hip-spine). Частота БСБВ у взрослых пациентов с данным синдромом варьирует от 20 до 35%. Также с БСБВ ассоциируются женский пол, остеоартроз коленного сустава, поражение подвздошно-большеберцового тракта и ожирение.

БСБВ обычно проявляется хронической перемежающейся или стойкой болью над или вокруг большого вертела, которая усиливается, когда больной лежит на стороне поражения, встает, долго стоит, сидит, положив ногу на ногу, поднимается по ступеням или бежит. У части пациентов боль иррадиирует в латеральные отделы тазобедренного сустава или по латеральной поверхности бедра.

Физикальное обследование боковых отделов тазобедренного сустава обладает низкой специфичностью и чувствительностью. Клиническое обследование включает в себя пальпацию болезненной зоны в верхней или латеральной поверхности большого вертела. Провокационные тесты включают пассивную внешнюю ротацию в тазобедренном суставе с согнутым до 90° бедром, приведение с сопротивлением и/или наружную ротацию бедра с сопротивлением. Иногда боль провоцируется внутренним вращением и крайне редко разгибанием.

Более высокой чувствительностью и специфичностью обладает модифицированный тест для выявления вовлечения сухожилий ягодичных мышц у пациентов с БСБВ. Он проводится следующим образом: пациент в течение 30 секунд стоит на одной ноге, сохраняя строго вертикальное положение и сопротивляясь наружной ротации.

Для подтверждения БСБВ могут быть полезны инструментальные методики (несмотря на то, что БСБВ считается клиническим диагнозом):

- рентгенография может выявить кальцификацию в области большого вертела у больных с БСБВ, но эти изменения неспецифичны и не позволяет определить локализацию кальцификата: в месте прикрепления сухожилия или внутри сумки;

- сцинтиграфия во многом неспецифичн: зона накопления ограничивается верхнелатеральным отделом большого вертела. Это может указывать и на бурсит и на тендинит ягодичных мышц;

- магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет определить как мягкотканую патологию (тендиниты ягодичных мышц, бурситы), так и костную (кальцификаты, костные изменения); МРТ необходимо выполнять пациентам с рекомендациями хирургического лечения БСБВ, например, удаления сухожильной сумки;

- ультразвуковое исследование (УЗИ) является методом выбора в диагностике БСБВ: тендинит определяется как утолщение сухожилия или нарушение его структуры; также при УЗИ выявляются частичные и полные разрывы сухожилий ягодичных мышц, мышечная атрофия и появление жидкости в полости сухожильных сумок.

Важным условием успешного лечения БСБВ является устранение факторов, вызывающих структурные изменения мягких тканей в области большого вертела, таких как чрезмерная спортивная или профессиональная нагрузка. Основной метод лечения БСБВ - неоперативный. У большинства пациентов достаточно одной инъекции кортикостероидов для ощутимого улучшения симптомов и уменьшения боли. В некоторых случаях необходимы многократные инъекции и физиотерапевтические методы и лечебная физкультура. Тем не менее не существует контролируемых исследований, подтверждающих пользу этих методик.

Существует несколько вариантов оперативного лечения: от наименее инвазивной эндоскопической бурсэктомии до открытой остеотомии. В случае рефрактерного болевого синдрома необходимо учитывать возможность разрыва сухожилий ягодичных мышц с последующим их восстановлением.

МАНУАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ в зависимости от клинической картины при болевом синдроме большого вертела включает:

- дифференцированный массаж пояснично-крестцовой и ягодичной областей (с добавлением в методику СТМ области крестца и таза, подвздошно-большеберцового тракта, большого вертела);

- мобилизации (тракция по оси бедра, тракция по оси шейки бедра, мобилизация во флексии, компрессионная мобилизация по Стоддарду, мобилизация пояснично-крестцового перехода в ротации);

- ПИРМ (подвздошно-поясничная, ягодичные, грушевидная, напрягатель широкой фасции бедра, приводящие мышцы).

Особое внимание обратить на БМУ в средней и малой ягодичных мышцах, как правило располагающихся в средней части, в виде конической форме тяжа, интенсивно болезненны при пальпации.

Свежие комментарии