Почему на Аляске говорят на русском диалекте

В отдаленной деревне на Аляске до наших дней сохранился уникальный русский диалект. Сколько лингвистических связей имеет Северная Америка с Российской Федерацией?

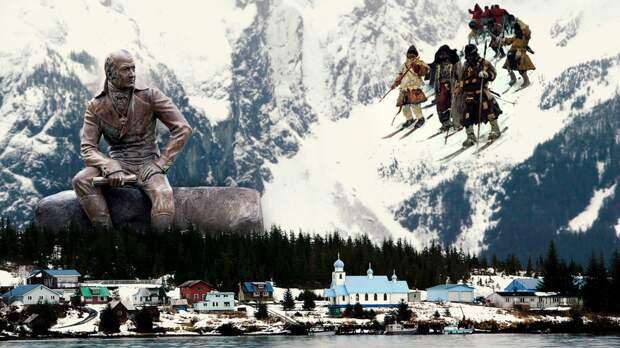

В середине июля 2020 года американские активисты, заинтересованные в исправлении исторической расовой несправедливости, появились в самом неожиданном месте: на побережье Аляски. Его целью была статуя русского купца и государственного деятеля XVIII века Александра Баранова, стоящая в Ситке, городе, который он основал в 1799 году.

Статуя Баранова - последнее поле битвы в борьбе за историческую память в США. Многие памятники, особенно те, которые посвящены выдающимся государственным и военным деятелям, связанным с рабством, были снесены или пригрозили сносом в знак современного отвращения к прошлым несправедливостям. . Отношения Баранова с местным коренным населением, в частности с тлинкитами, иногда имели оттенок насилия.

Есть еще один, возможно, даже более убедительный, пережиток русских поселений на Аляске, который установил очень прочную связь между европейской Россией и местными народами, такими как тлинкиты: диалект, известный как нинильчикский русский.

Русско-аляскинская деревня, сохранившая свой язык ... или так казалось

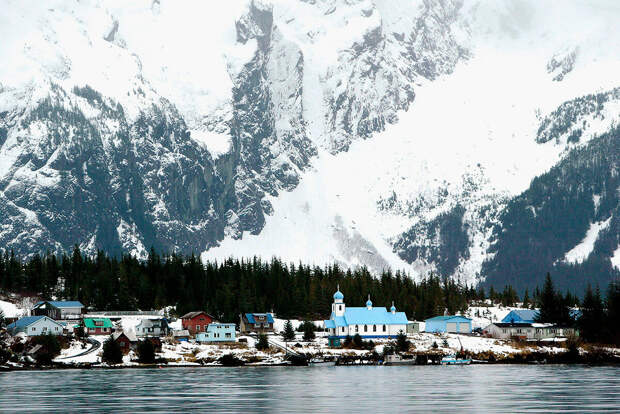

Русский Нинильчик назван в честь одноименной деревни, расположенной примерно в 300 км к югу от Анкориджа, на небольшом полуострове недалеко от столицы штата. Наряду с городом Кадьяк, это одна из немногих русскоязычных общин, оставшихся в этой бывшей провинции Российской империи.

Колония на Аляске управлялась не имперским правительством, а организацией, известной как Российско-американская компания, подобно тому, как Британской Индией управляла Ост-Индская компания. Торговцы, такие как Баранов, а не губернаторы, работали уполномоченными государством администраторами.

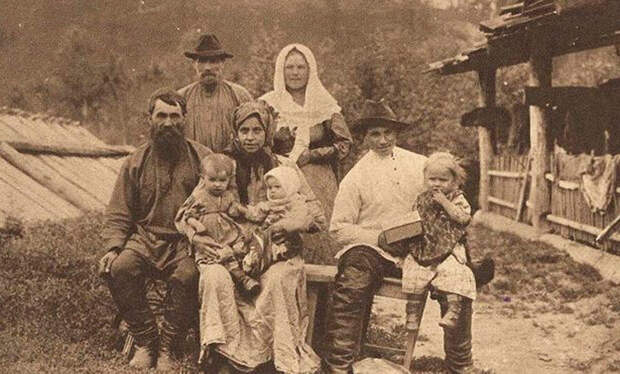

Три основные семьи села - Квасниковы, Расторгуевы и Осколовы - образовали своего рода династию, которая сохранилась до наших дней, и вместе с ним сохранили русский язык. Но версия русского языка, которую они продолжают использовать, отличается от стандартного русского диалекта, используемого в Евразии и среди русской диаспоры, который часто рассматривается как «низшая» версия языка. Сегодня он изучается в надежде замедлить его полное исчезновение.

«Нинильчик русский язык ассоциируется в сознании носителей этого языка с крестьянской культурой и натуральным образом жизни», - говорит лингвист Конор Дейли, проводивший исследование диалекта. Эта «крестьянство» часто связана с упрощением языка - он потерял многие сложные структуры стандартного русского языка, включая такие грамматические особенности товарного знака, как пол.

Дейли говорит, что это может произойти с языками, которые выживают в независимом «пузыре» внутри культуры, которая стремится его подавить. После того, как Аляска перешла в руки американцев, школьные учителя и должностные лица разрешили использовать английский язык в государственных школах, предоставив русскому населению Нинильчика возможность говорить на своем родном языке дома и / или между собой. Некоторые даже разучились писать на этом языке, что сделало их функционально неграмотными по-русски.

Деревенский диалект должен был конкурировать со стандартным русским перед лицом двух волн иммиграции: старообрядцев, которые бежали на западное побережье Америки после Октябрьской революции 1917 года и переехали на Аляску, чтобы не размывать свою культуру среди «мирских» американцев в Орегоне. и штат Вашингтон, и русские, которые уехали после распада Советского Союза в 1991 году и сегодня живут недалеко от городов Анкоридж и Фэрбенкс.

В то время как диалект часто рассматривается как причуда, лингвистическое исключение в чужой стране, связь между языками России и Северной Америки может быть более сложной, чем кажется на первый взгляд.

Дене-енисейская языковая группа: убедительная гипотеза

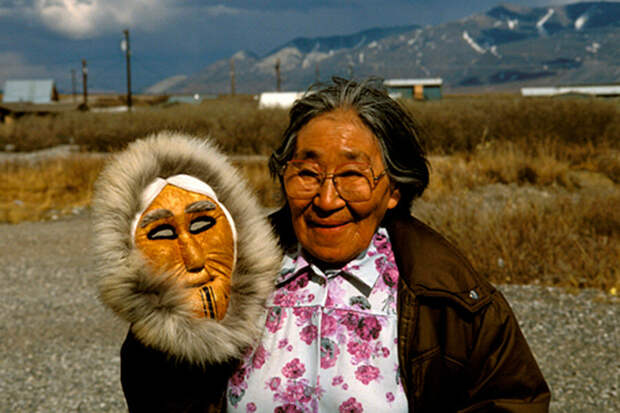

Языковая группа дене, которая включает как тлинкитский, так и атабаскский языки, на которых говорят на Аляске, также была предметом предполагаемых связей с землями бывшей Российской империи - в данном случае с внутренними пределами Сибири.

В 2008 году лингвист Эдвард Вайда предложил связь между языками дене и теми, на которых говорят в Енисейском регионе на севере Сибири. Это продолжило гипотезы, выдвинутые в начале 20-го века, и дало им название: дене-енисейская группа. Согласно Вайде, вполне возможно, что предки обоих народов могли быть сибиряками, что совпадает с тезисом о том, что выходцы из Северной Азии перешли в Северную Америку через Берингов пролив и разделились на ряд племен и народов, которые мы знаем сегодня.

И это не единственная гипотеза, которая нравится Северной Америке и Сибири. Эскимосско-алеутская языковая группа, наиболее известными носителями которой являются канадские инуиты (а также гренландцы), также имеет связи с Сибирью в форме юпик, находящегося под угрозой исчезновения языка, на котором говорят в отдаленном Чукотском автономном округе России. В данном случае сибирская языковая группа, практически исчезнувшая на своей родине, обрела новые крылья на просторах Североамериканской Арктики.

В то время как два вышеупомянутых тезиса были восприняты лингвистическим сообществом с осторожным энтузиазмом, есть другие, которые были сочтены значительно более диковинными. Одним из ярких примеров является предложение о группе урало-сибирских языков, которая связывает языки инуитов и алеутов с уральскими языками России, группой, которая включает финский и даже венгерский языки. Однако теории, предлагающие подобные лингвистические суперсемейства, часто встречают с академическим подозрением.

Однако это означает миграцию как сибирского, так и русского языков через северные пределы Тихого океана, когда их разговорные потомки живут бок о бок и на которых говорят русские-нинильчики и соседние тлигниты и алеуты. Кажется, глобализация - это не просто современное явление.

Нинильчик сегодня

Сегодня в деревне осталось мало носителей русского нинильчикского языка, что является следствием культурных традиций, которые ставили английский язык выше старых лингвистических традиций. Пара исследователей из Москвы, Мира Бергельсон и Андрей Кибрик, посетили деревню в 1990-х годах, чтобы работать над ее сохранением.

«Они ходили в англоязычную школу, - сказал Бергельсон в интервью, опубликованном в 2013 году, - которая открылась в 1930-х годах и заменила Русскую православную приходскую школу, закрывшуюся в 1917 году».

Потомки Квасникова и Осколкова все еще живут и сотрудничают с лингвистами, скопировавшими многочисленные термины и сделавшими записи, фиксирующие произношение и акценты, которые звучали бы странно для современного русского уха. Некоторые из них можно найти в их российской базе данных «Нинильчик» в Интернете.

Сообщество до сих пор практикует устойчивость. Здание их русской православной церкви было перестроено в середине 20 века после пожара, и в 2007 году новые пожары с близлежащих холмов Карибу угрожали многим деревенским зданиям.

Чтобы жить на такой земле, как Аляска, нужно быть устойчивым, и это, возможно, может объяснить богатое разнообразие языковых традиций в этом регионе. С помощью лингвистов и исследователей со всей Северной Америки и Евразии, нинильчикский русский, возможно, один из немногих сохранившихся примеров русского диалекта имперской эпохи, доживший до 21 века, может просуществовать еще много лет, к радости местных жителей и языка. любители одинаковы.

Самые странные преступники в Императорской России

В Древней Руси было несколько преступлений с в основном необычными причинами, последствиями и самими необычными преступниками.

1. Тот, который полностью ушел

Человек по имени Константин Коровко был одним из самых удачливых мошенников в России - прежде всего потому, что мы даже не знаем ни места, ни времени его смерти - редкость для человека, укравшего миллионы. Коровко родился в 1876 году в казачьей семье и получил необычайно хорошее образование - он стал агрономом и промышленным технологом, получив высшее образование в 1906 году. Но его главным интересом было собирать деньги у инвесторов и никогда не возвращать их.

В 1910-х годах он заманил богатых сельских помещиков в коммерческие товарищества, рекламируя организацию кожевенных заводов, соляных шахт или нефтяных скважин на Северном Кавказе. Коровко очаровал потенциальных акционеров большими фотографиями грузовых цистерн и пароходов. Предприятия, которые он рекламировал, никогда не существовали, но в офисе Коровко в Санкт-Петербурге стояли красивые дубовые столы, его клерки работали на швейцарских пишущих машинках - все, чтобы произвести впечатление на партнеров. К 1912 году Коровко сколотил несколько миллионов рублей в разных товариществах - при среднемесячной зарплате всего 30-40 рублей!

В 1912 году Коровко арестовали - после того, как один из пайщиков пошел на якобы место соляных копей и ничего там не нашел. Однако на личном счете Коровко денег не было. За годы существования своего предприятия он деньги либо тратил, либо где-то прятал. В суде Коровко обвинил своих партнеров в том, что они прервали его деятельность - он сказал, что все еще готовится к строительству шахт и заводов, на которые они дали ему деньги. Между тем, поскольку они были только акционерами, они разделили ответственность за свои деньги, поэтому Коровко не был обвинен в краже - он провел в тюрьме всего 2 года во время суда.

После революции Константин Коровко сбежал из России в Румынию, после чего исчез из записи. Ходили слухи, что позже он всплыл в Аргентине, где стал торговцем мясом.

2. Беспощадный монстр

Витольд Горский убил всю семью, потому что ему нужны были деньги, но денег не взял. Одно из самых чудовищных убийств царской России было совершено 18-летним гимназистом 1 марта 1868 года в Тамбове.

Горский обучал 11-летнего сына богатого тамбовского купца Ивана Жемарина. Очевидно, пораженный богатством семьи, он украл револьвер у своего знакомого и заказал у кузнеца тяжелый железный прут. Когда Ивана Жемарина с женой не было дома, Горский зарезал своего ученика, застрелил мать Ивана Жемарина, дворника и кухарку. Когда жена Жемарина внезапно вернулась домой со своим 4-летним сыном и горничной, Горский убил их тоже и вышел из дома, не взяв ни денег, ни дорогих украшений.

Вскоре его сочли самым очевидным подозреваемым. В суде Горский заявил, что ничего не брал из дома, хотя сознался в убийстве. После приговора к смертной казни Горский подал заявление о признании вины, в котором заявил, что хотя и совершил убийство с целью ограбления, но не использовал ничего из имущества Жемарина «под влиянием чувства раскаяния и сожаления о жертвах преступления. . » Горский также сослался на «крайнюю бедность своей семьи» как на причину массового убийства. Его просьба была отклонена, но император Александр II заменил смертный приговор пожизненными каторжными работами.

Эта ужасная история очень громко звучала в российском обществе той эпохи, и ее неоднократно упоминали персонажи «Идиота» Федора Достоевского.

3. Глубоко в безумии

Многие в России враждебно относились к Императорской переписи 1897 года, особенно наименее грамотные среди крестьян. Ходили панические слухи, что перепись проводилась для переселения крестьян или для того, чтобы заставить их платить больше налогов. Старообрядцы ненавидели перепись как «дело антихриста», особенно опасаясь того факта, что каждому человеку, прошедшему перепись, присваивался номер. Некоторые из самых фанатичных старообрядцев решили, что пора покинуть этот мир.

23 декабря 1896 года в районе Тирасполя (ныне столица Приднестровья, сепаратистского государства в Молдове) девять старообрядцев спели себе обряд погребения, положили в могилу и стали ждать, пока их соратник-старообрядец Федор Ковалев покроет могила из кирпича. Среди похороненных - жена Ковалева Анна с двумя маленькими дочерьми. Все это было сделано по просьбе погребенного. Через четыре дня Ковалев похоронил еще шесть человек, в феврале 1897 года - еще четырех, включая сестру, и, наконец, 28 февраля 1897 года - шесть человек, включая мать и брата.

Ковалев был арестован и заключен в тюрьму в апреле 1897 года, но подробности его преступления не разглашались - власти не хотели привлекать внимание общественности к ужасному невежеству, в котором жили старообрядцы. В 1898 году император Николай II приказал Федору Ковалёва в русский православный женский монастырь в Суздале, где он жил под строгим надзором. В 1905 году Ковалев был освобожден. Он повторно женился и имел троих сыновей.

Как русские крестьяне стали миллионерами

От крепостных до всенародных магнатов - такие длины могли преодолеть только крепкие русские крестьяне.

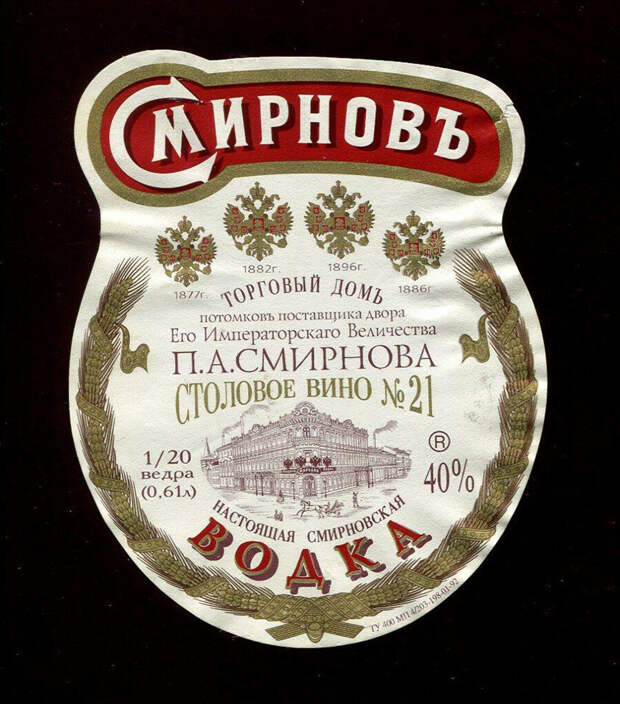

Даже после того, как бывший крепостной, став железнодорожным магнатом Петр Губонин разбогател, он все еще одевался как простой московский купец. Знаменитый алкогольный бизнесмен Петр Смирнов нанимал только людей, которые сдерживали свое слово, а Яков Щукин бесстрашно менял направление своей деятельности, пока не получил желаемое - занятие известного предпринимателя. Русское крестьянство иногда порождает невероятные деловые таланты.

1. Петр Губонин, «Король железной дороги».

Российский железнодорожный король Петр Губонин (1825–1894) родился в крепостной семье в Коломенской области. С ранних лет он удивлял всех своими способностями - всего за 5 лет он освоил нелегкое ремесло изготовления жерновов. 17-летнего вундеркинда отправили в Москву на работу к Василию Яковлеву, важному человеку в московском камнеобрабатывающем бизнесе. Когда Яковлев состарился, Губонин унаследовал его связи и контракты. В 1848 году, когда началось строительство дороги из Москвы в город Брест, Губонин получил право строить на этой дороге все каменные постройки.

К 1858 году Губонин выкупил себя и свою семью из крепостного права и купил каменную мельницу под Москвой. Губонинцы стояли за каменной отделкой набережных Москвы-реки, а также мостов и некоторых городских построек. Но Губонин максимально нажил свое состояние, когда занялся железнодорожным бизнесом. Московско-Курская железная дорога, Орёл-Витебская, Лозово-Севастопольская, Уральская, Горнозаводская, Балтийская и другие железные дороги - все построены с его участием и на средства.

«Никто не мог понять, почему такие люди, как Губонин, не имевшие ни гроша денег и не имевшие инженерных знаний, через два-три года становились миллионерами», - писал князь Владимир Мещерский, публицист XIX века. И вот почему: такие люди, как Губонин, сразу же зарабатывают деньги, когда видят возможность. Например, когда-то под Царицыном (ныне Волгоград) Губонин видел мельницу каменной соли. Несколько лет спустя он организовал концессию по торговле солью и на свой капитал начал контролировать значительную долю добычи соли в России. Позже Губонин зарабатывал деньги на нефти, угле, трамваях и даже построил популярный курорт европейского типа в Гурзуфе в Крыму.

В 1872 г. Губонину было пожаловано потомственное дворянство, а в 1875 г. - чин действительного статского советника. В знак признательности императору Александру II Губонин подарил ему дорогую чернильницу с надписью: «От бывшего крестьянина, ныне по Вашей милости действительный статский советник Петр Губонин». Видимо, подарок понравился Императору, так как эту чернильницу он всегда держал на своем столе. Сам Губонин, однако, не любил слишком выпендриваться - даже став одним из богатейших людей России, он все еще одевался как московский купец - в сюртук с длинной юбкой, сапоги и простую шляпу.

2. Петр Смирнов, «Водочный король».

Петр Смирнов не изобретал ничего особенного, и не он был тем, кто начал семейный бизнес, но именно он увековечил свое имя в водочной индустрии - потому что он был удивительным промоутером. Петр родился в 1831 году в крепостной крестьянской семье Ярославской области. Его отец и старшие братья уже вели бизнес по производству спиртных напитков и, когда Петр был еще молод, выкупились из крепостного права.

Когда Петр, который начинал продавцом в магазине своего брата, открыл свою небольшую алкогольную фабрику, он опирался на непопулярные принципы. В 1863 году он начал с 10-20 человек, но они создали первоклассный продукт. «Производить лучшую продукцию из первоклассного российского материала и не жалеть денег на самое современное производственное оборудование», - был принцип Смирнова.

Смирнов также лукавил, когда дело касалось найма рабочих. При приеме на работу первое, что он предложил соискателям, - это попробовать его водку - прямо на месте. Сначала почти все отказались - но после того, как собеседование было закончено, некоторые из претендентов осмелились попробовать пару шотов - но не были приняты на работу, какими бы хорошими они ни были, потому что Смирнову нужны были только люди, которые были готовы сохранить свое слово твердо работать на него!

Смирнов основал свои производственные и складские помещения на Пятницкой улице в Москве, где он сам жил - в внушительном доме на углу. Смирнов использовал этот дом на этикетках своих водок, чтобы даже неграмотные пьющие люди (а их было много) знали, что покупают водку Смирнова только по имиджу. Смирнов также нанимал «фальшивых покупателей» - людей, которые ходили по питейным заведениям Москвы и просили водку Смирнова - барменам в конечном итоге пришлось заказывать у Смирнова, потому что они думали, что на его продукт есть большой спрос.

В 1886 году, когда водка Смирнова была, несомненно, самый известный в России, с более чем 250 мужчин, работающих на заводе Смирнова и его годовой оборот миллионов рублей, Александр III лично попробовал водку Смирнова и нашел, что это исключительный. Тогда Смирнов стал единственным поставщиком водки при императорском дворе. К середине 1890-х годов Смирнов контролировал более 60 процентов рынка спиртных напитков в стране. Его водка была подана на церемонии коронации Николая II. Смирнов умер в 1898 году, оставив своим детям, продолжившим отцовское дело, более 15 миллионов рублей наследства (крупная сумма - тогда зарплата министра составляла около 1500 рублей в месяц).

3. Яков Щукин, «Театральный король».

Русские впервые познакомились с кино благодаря другому бывшему крестьянину. Яков Щукин родился в 1859 году в бедной крестьянской семье в Ярославской области - они были настолько бедны, что в 14 лет Яков был вынужден покинуть свой дом и уехать жить и учиться в Николо-Угрешский монастырь под Москвой, после чего стал помощник врача. Однако Якова это не слишком увлекло, и он стал простым продавцом в одном из скверов Москвы.

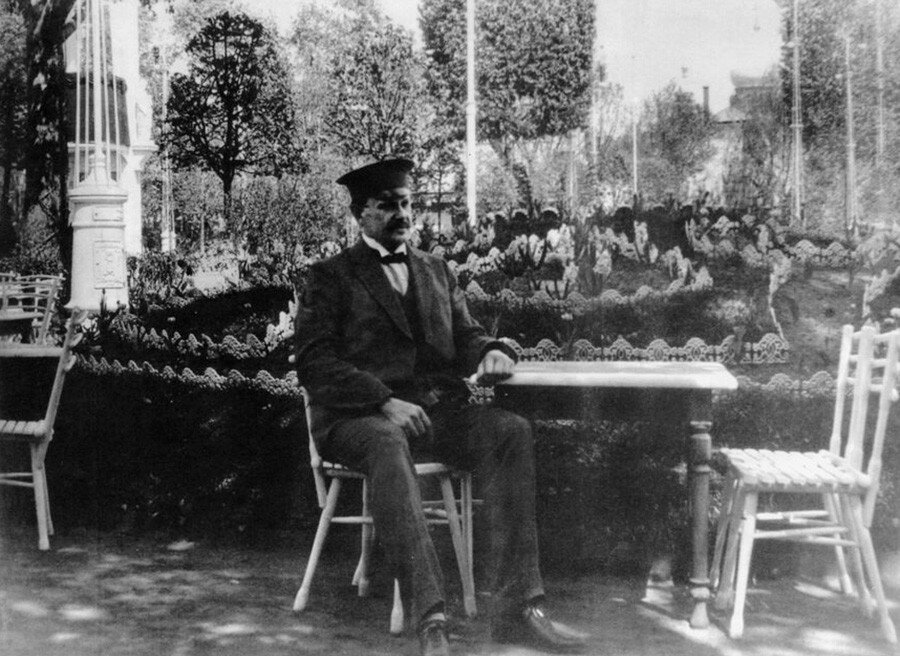

Когда его бизнес наладился, Щукин переехал, чтобы стать владельцем закусочной в одном из популярных московских театров под названием «Парадис» (ныне действующий как Театр Маяковского). Вторая половина XIX века была временем расцвета театральной индустрии в России. К 30 годам Яков был достаточно богат, чтобы арендовать весь театр - и он внезапно переключился с продажи напитков на полноценного предпринимателя, приглашающего европейских музыкантов и оперных певцов выступать в Москве. Но самым известным его достижением был сквер «Эрмитаж».

Щукин открыл «Эрмитаж» в 1894 году на пустыре в центре Москвы, недалеко от улицы Каретный ряд, где продавались вагоны. Территория была завалена заброшенными вагонами и их частями - якобы Щукину потребовалось 50 тысяч вагонов, чтобы вывезти весь мусор. Но то, что он сделал после, было поразительным.

Сад «Эрмитаж» во многом был первым - первым установил систему орошения и первым имел собственную дизельную электростанцию, обеспечивающую ночное освещение. Щукин был настолько уверен в успехе, что потратил все деньги на организацию сада, а для печати первых театральных афиш даже заложил шубу.

Программа театра, главной достопримечательности сада, была эклектичной: оперетты, водевили, драматические представления, шоу клоунов и даже какой-то непристойный материал: плакат 1908 года гласил: «Фарс из интимной жизни нынешних политических деятелей Ближнего Востока и других стран. Париж". В ожидании спектакля гости сада могли повеселиться на аттракционах парка, посидеть в ресторане или выпить чаю в буфете, а зимой покататься на коньках.

А как насчет кино? 26 мая 1896 года в Щукинском саду москвичам был показан фильм Огюста и Луи Люмьера «Прибытие почтового поезда». Показ состоялся всего через 5 месяцев после показа фильма в Париже - и даже на несколько месяцев раньше, чем фильм был показан в США!

«Эрмитаж» Щукина стал, несомненно, лучшим местом в Москве для отдыха. В 1903 году Щукин даже пригласил выступить легендарного фокусника Гарри Гудини. «Он будет заперт в клетке и сбегать из нее публично; затем его закидывали в смирительную рубашку, помещали в ящик, заколачивали гвоздями - и через несколько мгновений фокусник был бы на свободе! » гордо хвасталась реклама московского выступления Гудини.

Однако в начале ХХ века политический климат в России и Европе ухудшился. Но умный Щукин предвидел происходящее и в 1917 году продал свой сад (который все еще приносил прибыль) и уехал с семьей в Крым, а затем в Константинополь, где он умер в 1926 году, избежав всех ужасов русской революции. Сад Щукина до сих пор остается популярным местом среди москвичей, а его монограмма все еще можно найти на садовых постройках и старинных фонарных столбах.

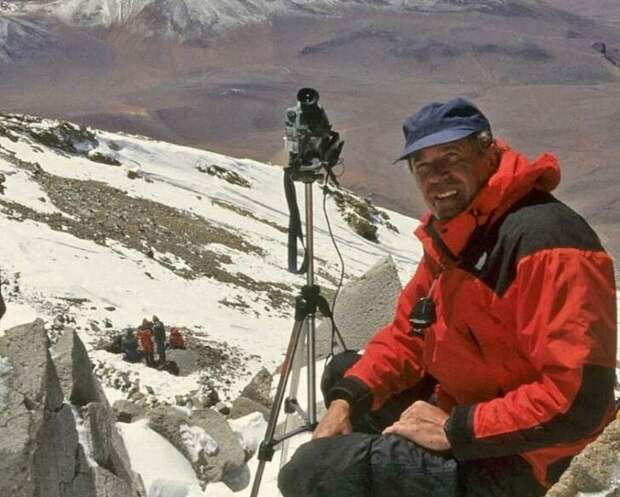

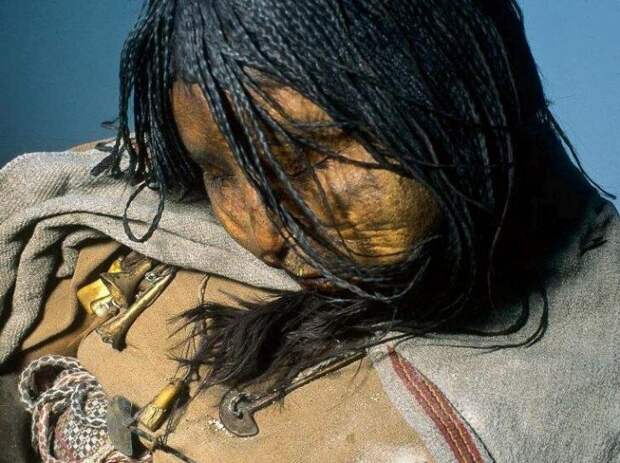

Эта девушка провела во льдах 5 столетий

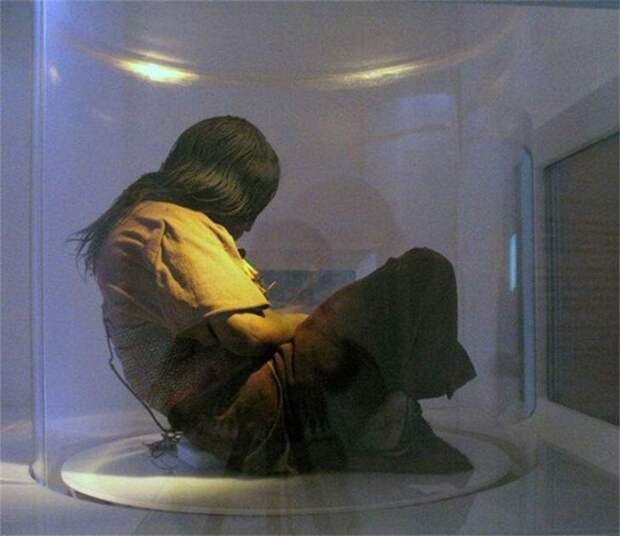

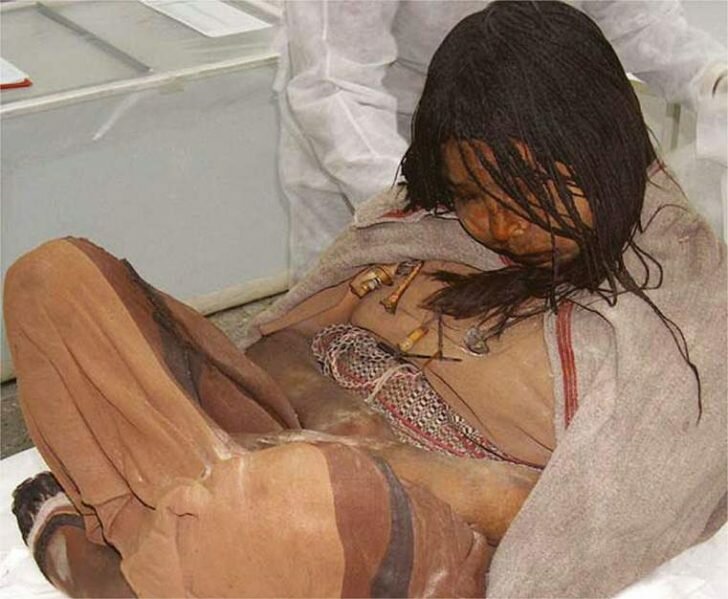

16 марта 1999 года Йохан Рейнхард, исследователь Национального географического общества, и его команда наконец смогли немного отдохнуть. В поисках этого места они провели три дня под сильным снегопадом и сильным ветром на вершине горы Льюльяйльяко в Южной Америке, на высоте более 6000 метров над уровнем моря. Но они не могли быть готовы к тому, что они откроют в следующий раз: на 1,5 метра ниже скал было то, что Рейнхард с тех пор назвал «наиболее хорошо сохранившимися мумиями инков из когда-либо найденных».

Открытие на вершине мира

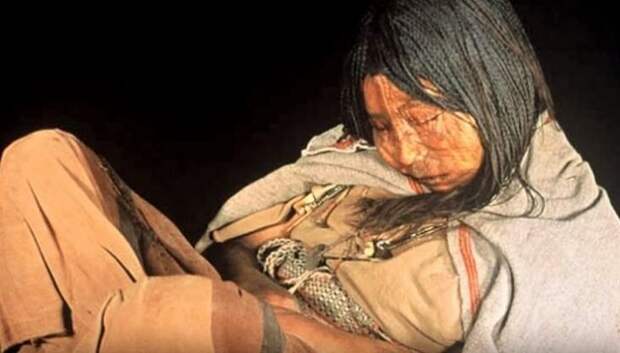

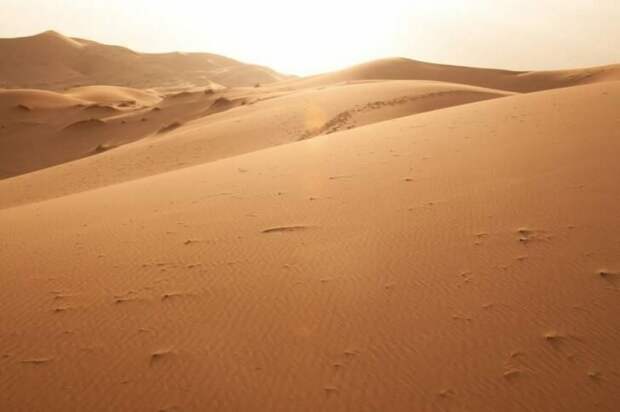

Расположенный на границе между Аргентиной и Чили в пустыне Атакама, Льюльяйльяко является самым высоким действующим вулканом в мире. Тем не менее, Льюльяйльяко, возможно, прославился останками, которые были обнаружены в 1999 году. На самом деле, в этом месте в Андах были найдены три мумии, и старшее из трех найденных тел, как полагали, принадлежало девочке-подростку. По прозвищу Дева, эта мумия так хорошо сохранилась, когда было обнаружено, что даже волосы можно использовать для испытаний. Органы также не были повреждены, так как они остались нетронутыми в условиях замораживания. Кроме того, тело девушки все еще было одето, а головной убор из перьев оставался утопленным в ее заплетенных в косу волосами.

Дети Льюльяйльяко

И, в конце концов, две детские мумии, найденные рядом с Девой, получили свои прозвища: «Мальчик Льюльяйльяко» и «Девочка-молния». Ребенку мужского пола было около пяти лет на момент ее смерти, а девочке, как сообщается, было четыре года, когда она умерла. Также выяснилось, что у обоих был более низкий социальный статус, чем у Девы. Это известно из анализа волос мертвой девочки-подростка, который выявил удивительное различие, существовавшее между ней и ее товарищами. Исследование ДНК показало, что у девочки диета заметно отличалась от диеты ее могильных соседей.

Кто были эти дети?

Результаты исследования продуктов, которые эти три человека потребляли в течение своей жизни, были опубликованы в 2013 году, хотя исследование было завершено на шесть лет раньше. Исследование проводил Эндрю Уилсон из Университета Брэдфорда, Великобритания. Как ни странно, Уилсон и его сотрудники обнаружили, что диета двух детей за годы до их смерти была фактически эквивалентна диете крестьян. В частности, команда предположила, что дети в основном ели овощи, особенно картофель.

Забавное открытие

Команда также увидела, что пищевые привычки девочек и мальчиков резко изменились за 12 месяцев до их смерти. Похоже, что за это время они начали есть другие продукты, например кукурузу и, возможно, даже ламу. Эти более сложные продукты предполагали, что маленькие дети в то время подвергались диете элиты инков. Между тем, по мнению экспертов, сама девушка, по-видимому, уже довольно долгое время питалась этими особенными продуктами. Кроме того, ученые определили, что девочка проглотила гораздо больше листьев коки (источника кокаина) и алкоголя, чем ее молодые компаньоны.

Обряд капоччи

Таким образом, подобные открытия предполагали, что Дева, по сути, была самой важной фигурой в гробнице. Кроме того, считается, что из-за количества интоксикантов в организме Девы она практически онемела до самой смерти. И мероприятие, безусловно, было жертвой. Согласно одной из теорий, трое молодых людей были зарезаны в ходе обряда, известного как «капчоча», что можно перевести как «королевская обязанность». А учитывая, что инки, по-видимому, редко проводили подобную церемонию, на самом деле это было бы большой привилегией для молодой девушки и ее младших товарищей называться таким образом.

Жертвоприношение божествам

Судя по всему, инки верили, что, принося в жертву чистых и красивых детей, эти молодые люди будут существовать в своем утопическом мире с богами. Они также полагали, что жертвы также будут служить посредниками между божествами и святыми людьми общины. Другое рассуждение, однако, предполагало, что жертва Девы могла быть мотивирована вместо этого политическим аспектом. Уилсон, в частности, предположил, что Мейден был выбран в качестве одного из «acllas» - или «избранных». И что после этого она переехала бы к жрицам в главный город инков, Куско, пока не пришло время подняться на вершину Льюльяйльяко.

Находка Египта, обнаруженная из-за изменения направления ветра

Невероятные археологические открытия уже окружают археологов, работающих в Долине царей в октябре 2019 года. Во время раскопок на территории Саккары, которую они выбрали для исследования, один из них замечает нечто странное. Песчинки сдвинулись ровно настолько, чтобы обнажить лицо, торчащее из песчаной насыпи.

Долина царей

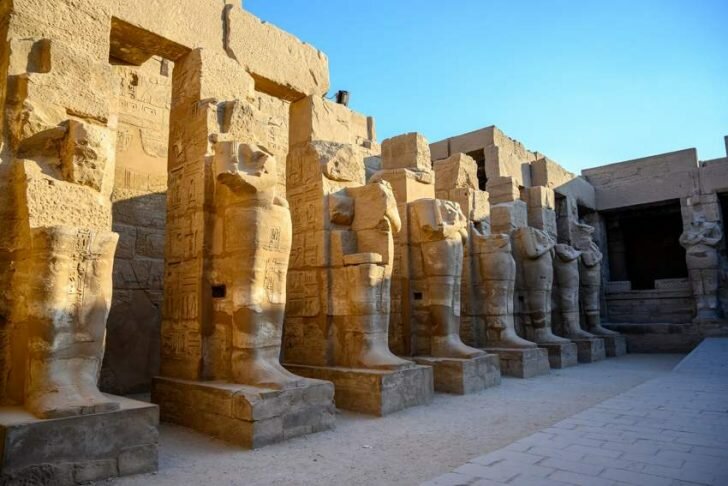

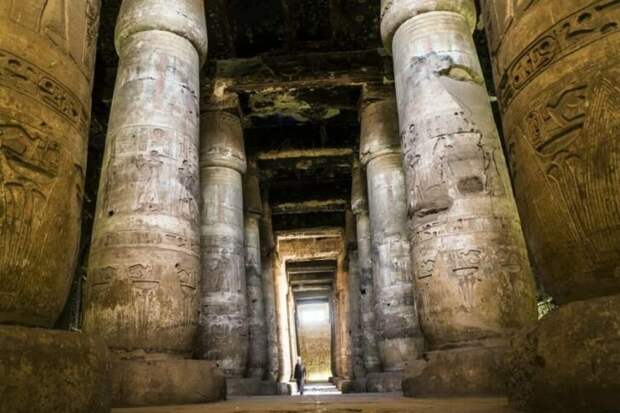

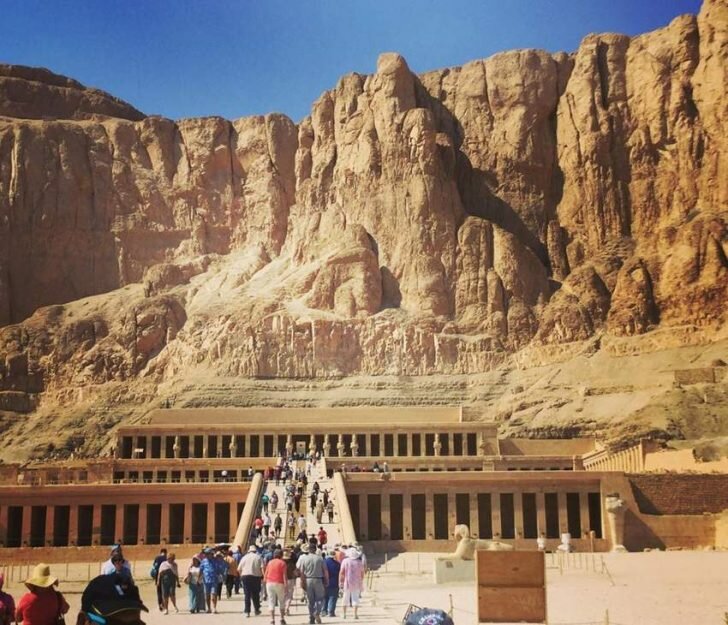

В Египте Долина царей уже давно радует археологов множеством невероятных находок. Насколько известно археологам, на скалистых просторах западного берега Нила недалеко от Луксора находится 63 гробницы. Один из них даже принадлежал Тутанхамону, сыну Эхнатона, также известного как царь Тутанхамон, одному из самых известных фараонов древнего Египта, хотя он не считался великим фараоном во время своего правления.

Новое открытие

А находка в октябре 2019 года последовала за очередными успешными раскопками в Долине царей. Министерство древностей страны объявило на прошлой неделе, что его археологическая группа обнаружила 30 промышленных мастерских, датируемых 1539 годом до нашей эры. Специалисты предполагают, что на самом деле древние египтяне создавали мебель, предназначенную для размещения в гробницах вместе с их умершими королями.

Удивительное открытие

Это открытие позволило экспертам составить справочный план, ориентир на то, как древние жители региона реконструировали свои гробницы, и украшение этой гробницы. Открытие такой важной реликвии, несомненно, стало огромным прорывом для археологов в регионе. Но они были далеки от того, чтобы подозревать, что найдут что-то еще, что-то радикально новое. И, что еще более удивительно, всего за неделю.

Область

Но прежде чем мы подробнее рассмотрим то, что было обнаружено в Долине царей, давайте сосредоточимся на самом регионе. Между 16 и 11 веками до нашей эры древние египтяне поселились здесь, чтобы построить гипогеи для фараонов и других правителей своего Нового царства. Гипогеи - это подземные сооружения, служащие гробницами. Плоды их труда можно найти на западном берегу Нила, прямо напротив Луксора - хотя когда-то этот город назывался Фивами.

Новые могилы

Совсем недавно, в 2008 году, были открыты новые грани Долины царей. В том же году археологи обнаружили два новых входа в гробницу. Эти проходы добавлены к 63 гробницам и камерам, уже известным в этом регионе. И хотя многие гробницы были открыты и освобождены от своих дорогостоящих подношений давным-давно мародерами, они все еще содержали ключи к разгадке того, как египтяне хоронили могущественных людей таким образом и почему они это сделали.

Могила Тутанхамона

Очевидно, гробница в Долине царей - его самая известная находка. В ноябре 1922 года британский археолог Говард Картер обнаружил последнее пристанище Тутанхамона, также известного как король Тутанхамон. Нетронутая гробница молодого фараона помогла превратить археологические раскопки во всемирно известную туристическую достопримечательность. Но специалисты не остановились на достигнутом: они до сих пор продолжают раскопки и сохранение Долины царей.

При строительстве аэропорта в Мексике были обнаружены сотни скелетов мамонтов

В Мексике на строительной площадке аэропорта были обнаружены сотни скелетов мамонтов. Эта находка кажется самой большой когда-либо обнаруженной коллекцией костей мамонта.

Внушительное количество костей мамонта

На данный момент на месте раскопок к северу от Мехико было обнаружено двести костей, и многие другие ждут раскопок. Есть надежда, что открытие этих костей поможет лучше понять, как и почему эти крупные животные исчезли тысячи лет назад.

Археологи из Национального института антропологии и истории Мексики поняли, что на этом месте могут быть скелеты, после обнаружения двух 15000-летних «ловушек для мамонтов» недалеко от этого места в ноябре прошлого года. «Ловушки» - это ямы глубиной около шести футов и диаметром 25 футов, и люди, как полагают, охотились в ловушках на крупных животных. Ямы были обнаружены после обычных раскопок с целью расчистки земли под строительную площадку международного аэропорта имени Фелипе Анхелеса.

Доисторическое место охоты?

На момент открытия, по крайней мере, 14 костей мамонта Колумба были найдены примерно в 12 милях от того места, где строится аэропорт. Этот тип мамонта прибыл в Северную Америку миллион лет назад и часто доживал до 70 или даже 80 лет.

Первые кости были обнаружены в мае, когда на высохшем дне озера Ксалтокан на территории аэропорта было найдено не менее 60 скелетов мамонтов. С тех пор это число увеличилось до 200, и это еще не конец. Педро Санчес Нава из Национального института антропологии и истории объяснил, как мамонты оказались в ямах. Он сказал: «Возможно, они гнались за ними по грязи. У них [древних людей] было очень структурированное и организованное разделение труда для добычи мяса мамонта ».

Понять, почему исчезли мамонты

Санчес Нава добавил, что считалось, что у наших предков время от времени было мясо мамонта в меню, но, судя по обнаружению такого большого количества скелетов, мамонты могли быть частью их ежедневного рациона.

С животными, рост которых составляет почти 4 метра, безумие думать, что у людей был хоть малейший шанс приблизиться к ним. Как правило, мамонты известны своим волосатым телом, но считается, что мамонты Колумбуса на самом деле не имели способности адаптироваться к более теплому климату Северной Америки. Что касается их исчезновения, многие палеонтологи считают, что доисторические охотники играли главную роль; что они надеются узнать, изучая кости в мексиканском аэропорту.

Свежие комментарии